자파말라

Japamala| 자파말라 | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||

| 한자이름 | |||||||||||||||||||||||

| 중국인 | 佛珠 | ||||||||||||||||||||||

| 문자 그대로의 의미 | "부처 진주" | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 일본이름 | |||||||||||||||||||||||

| 간지 | 念珠, 数珠 | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 산스크리트어 이름 | |||||||||||||||||||||||

| 산스크리트어 | 말라 (माला) | ||||||||||||||||||||||

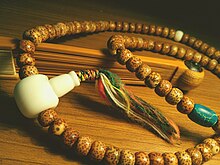

자파말라(Japamala)는 인도의 힌두교, 불교, 자이나교, 시크교 등의 종교에서 흔히 사용되는 기도구슬로,[1] 진언의 암송(자파)을 세는 데 사용됩니다.기도나 다른 신성한 구절들뿐만 아니라 성스러운 아이콘 앞에 엎드리는 것과 같은 다른 슬픈 하나 (spiritual 연습)를 세는 것.말라는 다양한 세계 종교에서 사용되는 다른 형태의 기도 구슬(이슬람교의 미스바하, 기독교의 묵주 등)과 비슷합니다.

말라의 본체는 보통 크기와 재질이 서로 거의 같은 108개의 구슬이지만, 더 작은 버전, 종종 54개 또는 27개와 같은 108개의 요소가 존재합니다.계산에 사용되지 않는 독특한 109번째 "구루 구슬"은 매우 일반적입니다.마라 구슬은 전통적으로 나무, 돌, 원석, 씨앗, 뼈, 귀금속과 같은 다양한 재료로 만들어졌으며, 다양한 종교들은 종종 특정한 재료를 선호하며, 면, 비단 또는 동물의 털과 같은 천연 섬유로 묶었습니다.오늘날에는 합성 소재(플라스틱이나 유리 구슬, 나일론 줄 등)로 만든 말라를 찾아볼 수 있습니다.

역사

기원.

말라의 구체적인 기원은 알려져 있지 않으며 고대 문화에서 숫자를 세는 데 구슬을 사용하는 것이 널리 사용되었습니다.[2]한나라 때 불교가 전래되기 전의 중국 문헌에는 말라에 대한 언급이 전혀 찾아볼 수 없는데, 이는 그 수행이 인도에서 중국으로 전파되었고, 그 기원이 거기에 있었을 것임을 시사합니다.[2]일반적으로 가장 오래된 불교 문헌으로 여겨지는 아가마스나 팔리 니카야스에서는 말라에 대한 언급이 전혀 없으며, 이들의 사용이 불교도들로부터 시작된 것인지, 아니면 브라만, 자인 또는 다른 인도 종교 공동체로부터 시작된 것인지는 불분명합니다.[2]

초기 증명

말라스는 초기 브라만 힌두 미술에서 신들이나 숭배자들의 의복의 일부로 등장할 수 있지만 장식용 목걸이나 화관과 구별하기는 어렵습니다.말라가 목걸이나 장식이 아닌 암송의 도구로 사용된 최초의 명확한 묘사는 중국 북위 4~6세기에 제작된 보살상에서 나온 것으로, 말라는 착용하지 않고 손에 들고 있습니다.[2]

진언을 암송할 때 마라를 사용한 최초의 문헌은 동진 시대에 중국어로 번역된 것으로 알려진 대승불교 문헌인 무환지경(佛說木槵子經 또는 木槵子經, "아리스타카/비누베리종자경/고전", 다이쇼 ṭ카 권17, 786)에서 유래합니다.서기 4-5세기의 어느 시기에.[2][3]

6세기 이전의 표준 서지에는 이 문헌에 대한 언급이 없지만, 8세기의 독자적인 번역을 통해 중국어 작문이 아닌 중앙아시아에서 전해진 산스크리트어 텍스트로서의 기원을 제시하고 있습니다.이 글에 따르면, 한 왕이 부처님께 "앞으로 세상의 모든 고통으로부터 우리를 해방시키기 위한 수행에 낮이나 밤에 쉽게 참여할 수 있는 필수적인 방법"을 요청한다고 합니다.[3]부처님은 왕에게 솝베리 나무(아마 아리스타카, 인도 솝베리 나무)의 씨앗으로 마라를 만들고, 그 마라를 손가락으로 통과시키면서 세 보석에 대한 경의를 암송하라고 지시합니다.본문에는 항상 말라를 입어야 하며 백만 암송을 마치면 왕이 백팔계를 끝낸다는 내용도 나와 있습니다.[2][3]

중국의 경전에서 발견되는 말라의 사용을 가르치는 또 다른 대승불교 자료는 금강봉 요가 묵주경(金剛頂瑜伽念珠経:진강팅위치엔추칭, 타이쇼 789)는 불교의 바즈라카리아 아모가바즈라(705–774)가 번역한 것입니다.본문에는 말라를 목에 걸어야 하고 이것이 나쁜 업보를 정화한다고 나와 있습니다.[3]

중국

말라에 관한 가장 초기의 불교 이야기는 평신도 수행과 관련이 있지만, 중국에서는 처음에 주로 수도원 수행과 관련이 있습니다.[2]말라를 가진 승려들의 모습은 서기 7세기에 중국에서 나타나기 시작했고, 말라는 이 시대를 전후하여 수도원의 도구로 흔히 여겨졌던 것으로 보입니다.상대적으로 송대 이전의 말라에 대한 묘사나 언급은 적지만, 이는 아마 공식적인 의식보다는 사적인 종교적 행위에 사용되었기 때문일 것입니다.중국 작가들은 승려들이 일반적으로 공공장소에서 미사를 집전하는 동안 침묵할 것으로 예상되었기 때문에, 그들의 말라에 대한 진언을 암송하는 승려들을 비난했습니다.[2]

명나라 시대에 이르러, 말라는 점점 더 그들의 정신적인 용도와 비슷하거나 그 이상의 미적인 특성 때문에 가치가 인정되기 시작했습니다.값비싼 혹은 진귀한 재료의 마라는 부유층 사이에서 선물로 보편화되었고, 다른 등급의 처첩에게 허용되는 재료는 사치법에 의해 규제되었습니다.[2]청나라 조정의 관리들을 묘사하는 것은 종종 말라를 포함하는데, 이는 영성의 표시라기보다는 그들의 지위와 부를 보여주기 위한 것입니다.[2]

자재

일반적인 재료는 산달나무 또는 바디나무의 나무, 연꽃 식물의 씨앗입니다.

끈은 실질적으로 섬유, 전통적으로 실크, 울 또는 면으로 만들 수 있지만 나일론과 같은 합성 모노필라멘트 또는 코드를 찾을 수 있으며 저렴한 비용과 내마모성이 좋기 때문에 선호됩니다.밀라이너 탄성과 같은 탄성 코드를 사용할 수 있으며 손목에 착용하면 착용자의 손 위에 맞도록 늘어날 수 있는 반면 다른 소재는 말라가 미끄러지는 것을 방지하기 위해 충분한 횟수를 감쌀 수 없는 장점이 있습니다.구슬은 금속 체인으로 연결될 수도 있습니다.

힌두교

루드락샤 나무(Elaeocarpus ganitrus)의 열매돌로 만든 구슬은 시바의 신자인 사이바스에 의해 신성하게 여겨지며, 그 사용법은 루드락샤자발라 우파니샤드에서 가르치고 있습니다.툴시 식물의 나무로 만든 구슬은 비슈누의 추종자인 바이슈나바스가 사용하고 숭배합니다.[4]

대승불교

마하야나 불교 신자들 사이에서 매우 인기 있는 마라 종류는 소위 "보디 씨"로 만들어진 것인데, 이는 "보디 나무" 피쿠스 리갈리시오사에서 온 것이 아니라 아레카세아와 파바세아에 속하는 다양한 종에서 온 것입니다.중국과 티베트에서 가장 흔한 구슬 종류는 다음과 같습니다.[5]

- 지피푸스 아비시니카 또는 지피푸스 쥬쥬바로 만든 "Phoenix eye" 구슬

- "달과 별" 구슬들, 깔라무스 젠키시아누스로 만들어진

- 코리파 움브라쿨리페라로 만든 "Bodhi root" 구슬

- 엘레아오카르푸스 앙구스티폴리우스로 만든 "킹콩" 구슬 (즉, 루드락샤)

일부 불교도들은 또한 특정 유형의 말라가 특정 관행을 강화하거나 특정 이점을 가져올 수 있다고 가르칩니다.그래서 수정, 진주, 진주, 진주 또는 기타 선명하거나 흰색 구슬을 사용하여 데바를 달래거나 정화하는 데 사용되는 진언을 세고, 금, 은, 구리 또는 연꽃 씨앗으로 만든 구슬을 사용하여 수명, 지식 또는 공로를 높이는 데 사용할 수 있으며, 갈은 사철 나무, 샤프란으로 만든 구슬,그리고 다른 향기로운 물질들은 다른 사람들을 길들이기 위한 목적의 진언과 함께 사용될 수 있습니다. 악의적인 영혼이나 고통을 토벌하기 위한 진언은 루드락샤 씨앗이나 사람의 뼈로 만들어 질 수 있습니다. 그리고 보디우드로 만든 구슬들은 여러 가지 목적을 위해 사용될 수 있습니다. 모든 종류의 진언뿐만 아니라 기도, 엎드리기, 외복, 외복 등을 세는 데 사용될 수 있습니다.[6]

티베트 불교

티베트 불교에서는 "보디 씨" (보통 지피푸스 나무의 씨앗으로 만든 것), 나무 (샌달우드와 같은), 뼈와 귀중한 돌을 포함한 다양한 종류의 말라가 사용됩니다.

티베트 불교에서 흔히 볼 수 있는 일반적인 일반적인 말라는 등나무 씨앗(특히 깔라무스 젠키시아누스)으로 만들어집니다.[7][5]티베트인들은 이 구슬들을 "달과 별"이라고 부르며, 다양한 소매상들은 "연꽃 뿌리", "연꽃 씨앗", "린덴 견과류"라고 부릅니다(Nelumbo 식물에서 나온 것은 아니지만).구슬 자체는 매우 단단하고 밀도가 높으며 상아색이며(오래 사용하면 점차 짙은 황금빛 갈색으로 변한다), 표면을 덮고 있는 작은 구멍(달)과 작은 검은 점(별)이 있습니다.

카르넬리안이나 자수정 같은 반귀한 돌도 사용할 수 있습니다.[6]붉은 산호는 마라의 가치가 높은데, 붉은 색은 티베트에서 매우 존경받는 파드마 붓다 가문과 연관되어 있기 때문입니다.나무로 된 말라 구슬은 적도 주변에 붉은 산호와 청록색의 작은 조각들이 붙어있는 얕은 해구가 새겨져 있을 수 있습니다.이미 수확되거나 화석화된 붉은 산호의 비용과 그 보존 상태, 그리고 청록색의 비용 때문에 플라스틱이나 유리가 대신 사용될 수 있습니다.

네팔

네팔에서 말라 구슬은 바그마티 주 카브레팔란초크의 테말 지역 고유의 람나과에 속하는 식물인 지지푸스 부덴시스의 천연 씨앗으로 만들어집니다.[8]

네팔 산림부는 이 지역에 사는 사람들의 경제적 지위를 높이기 위해 위원회를 설립하고 이 식물의 묘목을 보급하기 시작했습니다.[9][8]

비즈수

일반적으로 108개의 구슬이 있는 이유는 여러 가지가 있는데, 숫자 108은 힌두교, 불교, 자인의 여러 전통에서 특별한 종교적 의미를 지니고 있습니다.[2]예를 들어, 전통적인 불교 사상에서 사람들은 108가지의 고통이나 클레스를 가진다고 합니다.[10]또 다른 계산으로 108은 가능한 해마나 현상의 수이다. 이 수의 사용에 대한 다양한 설명에도 불구하고 수 자체는 수세기 동안 관행적으로 일관되게 유지되어 왔습니다.[2]

더 작은 말라는 또한 알려져 있으며, 가장 일반적으로 108개의 비드(예: 54, 27 또는 18)의 계수를 가지며 손목에 착용하거나 보다 편리하게 프로스트 수를 유지하기 위해 사용할 수 있습니다.[2]

많은 말라들은 구루, 수메루, 빈두, 스투파 또는 어미 구슬이라고 불리는 109번째 구슬을 가질 것입니다.그것은 종종 더 크거나 독특한 재료 또는 색상을 갖습니다.[2]일부 불교 전통에서 구루 구슬은 아미타 또는 관세음보살을 나타냅니다.[2]

추가 비즈

말라는 구루 구슬에 여분의 구슬이 매달려 있을 수 있습니다.특히 매듭이 코드를 고정하기 때문에 코드를 따라 움직일 수 없는 경우 장식 요소입니다.그들은 종교적 상징성을 가질 수도 있고 가지지 않을 수도 있지만(예를 들어, 부처님, 법, 상하의 삼보를 나타내는 세 개의 구슬), 어떤 식으로든 암송을 세는 데 사용되지는 않습니다.[2]

마커 및 코드 카운트

티베트 불교는 수행자가 기본적인 수행으로서 특정한 횟수의 반복을 완료하거나 밀교에 입문할 자격을 갖추도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 바즈라사트바 만트라의 100,000 암송을 완료해야 할 수도 있습니다.[11]이를 돕기 위해 108개의 주구슬 위와 위에 추가적인 기능성 구슬로 티베트 불교 말라를 만들 수 있습니다.이 구슬들은 두 가지 다른 목적을 제공하는 두 가지 주요 형태를 취합니다: 108개의 구슬과 나란히 있는 세 개의 마커 구슬; 각각 10개의 구슬로 이루어진 두 개의 짧은 줄.

인라인 마커 비드

세 개의 독특한, 종종 더 작은 구슬들이 배치되어 구루 구슬과 함께, 그들은 일반 구슬들을 각각 27개의 구슬로 네 개의 섹션으로 나눕니다.완성된 라운드의 비율을 빠르게 추정할 수 있습니다.그들의 존재는 구슬의 수를 111개로 증가시킵니다(구루 구슬을 세지 않습니다).

별도의 코드에 있는 비즈

짧은 코드는 말라에 영구적으로 부착되거나 별도로 얻을 수 있습니다. 주 비드와 일치할 필요가 없습니다.이 짧은 코드는 메인 루프에 개별적으로 부착되거나 공통 상단에서 연결될 수 있습니다.코드는 작은 매력으로 끝나는데, 보통 각각 다른 매력으로 도르제와 종 모양이 일반적입니다.그들의 코드는 보통 때보다 굵어서 그들 위의 구슬들이 그들 자신의 무게로 미끄러지지 않고 교환기에 의해 움직일 수 있습니다.

단 한 번의 구호를 외운 후, 사용자는 108번(또는 111번) 낭송을 나타내는 도르제와 함께 코드의 비드 하나를 미끄러뜨립니다.10개의 도르제 비드가 모두 위로 이동된 후, 벨 코드의 비드 하나가 1080(또는 1110)번의 낭송을 나타내며 도르제 비드가 모두 낮은 위치로 리셋됩니다.

더 많은 암송을 계속하기 위해, 찬터는 붐 카운터라고 불리는 작은 금속 매력을 사용할 수 있습니다. (대략 "붐"이라고 발음되는 붐은 티베트어로 "10만"을 의미합니다.)험 카운터는 구루 구슬 옆에서 시작하여 클립이나 슬립 매듭으로 주 줄에 부착됩니다.열 번째 벨 비드가 상승하면(10800 또는 11100회 암송), 교환기는 붐 카운터를 비드 사이의 다음 공간으로 이동하고 벨 코드의 비드를 재설정합니다.험 카운터를 같은 방향으로 꾸준히 이동하면 약 120만 번의 낭송을 계산할 수 있습니다.

종교적 용법

말라의 주된 용도는 진언이나 기타 중요한 종교적인 문구와 기도를 반복하는 것입니다.만트라는 일반적으로 수백 번, 심지어 수천 번 반복됩니다.마라는 정확한 반복 횟수를 달성하려는 사람들이 반복 횟수를 세는 것보다 진언의 의미나 소리에 집중할 수 있도록 사용됩니다.[12]

말라는 암송의 조력자로서 실용적으로 사용되는 것 외에도 전통적으로 추가적인 영적 특성을 가지고 있다고 여겨집니다.다른 물질들은 다른 현실적인 또는 영적인 문제들을 돕는 힘으로 여겨질 수 있고, 말라 자체는 부적인 특성으로 여겨질 수 있습니다.[2]

일부 전통에서 말라는 신들의 이미지와 유사한 방식으로 사용되기 전에, 만트라, 다라니 또는 색소의 사용을 통해 축성됩니다.[2]사원과 수도원에서 구입한 말라는 그 기관의 주민들로부터 축복을 받았을 수도 있습니다.말라도 구매 후 복을 받을 수 있습니다.대중적인 설화는 말라가 사용된 많은 암송의 힘에 물든다고 묘사할 수도 있고, 존경하는 승려가 주는 말라는 병을 낫게 하거나 척박한 사람들에게 생식력을 회복시키는 힘이 있다고 말할 수도 있습니다.[2]

또한 특정 신성한 인물이 사용한 말라는 사후에 유물로 사용될 수 있습니다.

휴대 및 보관

말라(Mala)는 다음과 같은 방법으로 시술자가 착용할 수 있습니다.

- 손목에 맞게 여러 번 감아줍니다.

- 목걸이로서, 특히 크고 결과적으로 무거운 구슬로 만들어진 경우

- 벨트에 매달림

그러나 착용하는 사람은 말라가 바닥이나 땅에 닿지 않도록 해야 합니다.

마라는 사용하기 전에 제거된 작은 파우치에 넣어 운반할 수 있습니다.ISKCON 회원과 같은 일부 시술자는 마라를 손등에 매달아 놓은 더 큰 주머니에 넣고 다니면 대중의 시야에 크게 노출되지 않거나 땅에 접촉할 위험이 없는 상태에서 마라를 조작할 수 있습니다.

가정에서는 마라를 파우치에 보관하거나 보관하지 않을 수 있습니다.일부 시술자는 말라를 보석 상자 또는 유사한 용기에 보관할 수 있습니다.

집에 제단이나 신사가 있는 수행자들은 또한 사용하거나 운반하지 않을 때 자신의 말라를 제단에 두는 것을 선택할 수 있습니다.

사용방법

힌두교에서, 고리는 오른손 검지에 걸쳐지고 (불교자들은 때때로 왼손도 사용합니다) 구루 구슬 옆에 있는 첫 번째 구슬의 오른손 엄지에 의해 제자리에 잡힙니다.각 암송이 완료되면 루프가 비드 하나씩 진행됩니다.어떤 수행자들은 네 손가락이 모두 고리 안에 있도록 검지 옆에 있는 다른 세 손가락을 잡을 것입니다.다른 시술자는 루프 안에 검지만 넣고 다른 세 손가락과 이 손가락을 분리합니다(다음 단락과 유사한 이유로).

어떤 수행자들은 (세 번째와 네 번째 손가락도 안쪽으로) 두 번째 손가락 위에 고리를 드리우고 집게 손가락을 사용하여 엄지손가락 쪽으로 구슬을 이동시킵니다.이것은 물질 세계의 요소(다른 세 손가락)를 극복하는 만트라(비즈)의 매개체에 의해 (손가락으로 표현되는) 아트마가 파라마트마(엄지로 표현되는)를 향해 이동하는 것을 상징한다고 합니다.

구루 구슬은 반복을 세는 데 사용되지 않습니다. 각 라운드마다 세는 것은 구루 구슬 옆에 있는 구슬 중 하나로 시작하고 끝납니다.힌두교의 전통과 일부 불교의 전통에서는 한번에 한 바퀴 이상을 도는 수행자들이 구루 구슬을 가로질러 손가락을 움직이는 대신 마라를 돌려 이전 라운드의 마지막에 사용된 구슬과 같은 구슬이 다음 라운드의 첫 번째 구슬 사용이 되도록 합니다.[2]

일반적으로 108개의 일반 비드가 있지만 일부 실무자는 실수로 비드를 건너뛰거나 불완전하게 암송할 수 있도록 약 100회 반복으로 계산합니다.

불교

일본불교

일본의 불교에서, 불교의 염주는 오주(数珠, 숫자를 세는 염주) 또는 오넨주(念珠, 생각하는 염주)로 알려져 있는데, 여기서 오는 존칭 o-입니다.일본의 불교 종파마다 다른 형태의 주자를 가지고 있고, 그것들을 다르게 사용합니다.예를 들어, 신곤불교, 텐다이, 니치렌불교는 아시아 본토에서 사용되는 것과 비슷한 양 끝에 가닥이 있는 더 긴 염주를 사용할 수 있습니다.예배 중에 이 구슬들을 두 손으로 비벼서 부드러운 연마 소음을 낼 수 있는데, 이는 정화 및 경건 효과가 있는 것으로 간주됩니다.그러나, 조도 신슈에서는 기도 구슬이 일반적으로 짧고 양손에 걸쳐져 있으며, 이것은 금지되어 있기 때문에 함께 갈 수 없습니다.

조도슈는 니카주즈(日課数珠)라고 불리는 두 개의 고리를 가진 기도 구슬을 사용하기 때문에 다소 특이합니다. 하나의 고리는 한 개의 낭송을 세는 데 사용되는 단일 구슬을 포함하고 다른 고리는 첫 번째 고리의 전체 회전을 세는 데 사용됩니다.또한, 다른 구슬들이 줄에 매달려 있어 두 번째 고리(평탄한 구슬)의 전체 회전 또는 첫 번째 구슬 줄의 전체 회전을 계산할 수 있습니다.이 구슬을 사용하여 최대 120,000개의 낭송을 셀 수 있습니다.이 디자인은 아와노스케라는 호넨의 추종자의 것으로 여겨집니다.[13]

불교 종파에 관계없이 평신도들이 사용하는 기도구슬의 크기가 작은 경우가 많으며, 108개의 구슬이 특징입니다.일본에서는 보통 특정 사원이나 종파와 관련된, 가장 큰 구슬 안에 작은 이미지를 포함하는 기도 구슬을 발견하는 것이 일반적입니다.빛에 비추어 보면 이미지가 선명하게 보입니다.

버마 불교

미얀마의 라바다 불교도들은 badi로 줄여서 seik badi (စိပ်ပုတီး [se ɪʔ b ə디])라고 불리는 기도 구슬을 사용합니다.108개의 구슬들이 화환에 매달려 있는데, 구슬들은 보통 샌들우드와 같은 향기로운 나무로 만들어져 있고 화환의 끝에는 밝은 색깔의 끈들이 줄을 잇고 있습니다.[14]사마타 명상에서 일반적으로 사용되는데, 이는 명상 중에 외치는 진언의 수를 추적하기 위해 사용됩니다.[14]

심미적 용법

최근 몇 년 동안, 종교가 없는 사람들이 그러한 구슬들을 전혀 종교적인 의미가 없는 패션 액세서리로 착용하는 것이 흔한 일이 되었습니다.[12]비슷한 관습은 중국 궁정의 구성원들이 유행하는 장신구로 말라를 사용하기 시작한 명나라 이래로 주목되어 왔습니다.청나라 시대 중국의 말라의 재료는 고급 법률에 의해 규제되었습니다.[2]

장식용으로 착용하는 말라를 재파의 수행에도 사용할 수 있는지, 아니면 두 개의 말라가 별도로 필요한지에 대해서는 의견이 분분합니다.[15]

참고 항목

참고문헌

- ^ Apte (1965), p. 758.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Kieschnick (2003), pp. 118–138.

- ^ a b c d 타나베(2012).

- ^ Simoons (1998), pp. 7–40.

- ^ a b Li et al. (2014), pp. 118–138.

- ^ a b BDEA (c. 2008).

- ^ 스미스(2005).

- ^ a b Bhattarai & Pathak (2015).

- ^ Chaudhary (2015).

- ^ Buswell & Lopez (2013), p. 520.

- ^ "Vajrasattva, the Great Purifier, among the most powerful and profound healing and purification techniques in Vajrayana Buddhism - Buddha Weekly: Buddhist Practices, Mindfulness, Meditation". 2021-03-17. Retrieved 2022-11-21.

- ^ a b JMB (c. 2018).

- ^ 와츠 & 토마츠 (2005), p.

- ^ a b Paw (2004).

- ^ "Mala Beads". Art of Tibet. Retrieved 2022-05-22.

서지학

- Apte, V.S. (1965), The Practical Sanskrit Dictionary (Fourth revised and enlarged ed.), Delhi: Motilal anarsidass Publishers, ISBN 81-208-0567-4

- Bhattarai, Khem Raj; Pathak, Mitra Lal (2015). "A new species of Ziziphus (Rhamnaceae) from Nepal Himalayas". Indian Journal of Plant Sciences. 4: 71–77.

- Buswell, Robert Jr; Lopez, Donald S. Jr., eds. (2013). Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 520. ISBN 9780691157863.

- Chaudhary, Sanjib (2015-08-06). "Buddha's Beads Fetch Millions for Farmers in Central Nepal". Global Voices.

- Dubin, L.S. (2009). "Prayer Beads". In Kenney, C. (ed.). The History of Beads: From 100,000 B.C. to the Present (Revised and Expanded ed.). New York: Abrams Publishing. pp. 79–92.

- Henry, G.; Marriott, S (2008). Beads of Faith: Pathways to Meditation and Spirituality Using Rosaries, Prayer Beads and Sacred Words. Fons Vitae Publishing.

- Kieschnick, John (2003). The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture. Princeton and Oxford: Princeton University Press. pp. 118–138. ISBN 0691096767.

- Li, Feifei; Li, Jianqin; Liu, Bo; Zhuo, Jingxian; Long, Chunlin (2014). "Seeds used for Bodhi beads in China". J Ethnobiol Ethnomed.

- Paw, Maung (2004). Myanmar Buddhist Prayer Beads (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 March 2016.

{{cite book}}:website=무시됨(도움말) - Simoons, Frederick J. (1998). Plants of life, plants of death. University of Wisconsin Press. pp. 7–40. ISBN 978-0-299-15904-7.

- Smith, Ruth J. (2005). Botanical Beads of the World. Santa Barbara: University of California. p. 99.

- Tanabe, George Joji (2012). "Telling Beads: The Forms and Functions of the Buddhist Rosary in Japan". Beiträge des Arbeitskreises Japanische Religionen.

- Untracht, O (2008). "Rosaries of India". In Whelchel, H. (ed.). Traditional Jewelry of India. New York: Thames & Hudson, Inc. pp. 69–73.

- Watts, Jonathan; Tomatsu, Yoshiharu (2005). Traversing the Pure Land Path: A Lifetime of Encounters with Honen Shonin. Jodo Shu Press. ISBN 488363342X.

- Wiley, E.; Shannon, M.O. (2002). A String and a Prayer: How to Make and Use Prayer Beads. Red Wheel/Weiser, LLC.

- "Buddhist studies: Malas (beads)". www.buddhanet.net. Buddha Dharma Education Association. Retrieved 2009-02-05.

- "How to Use a Mala (5 Ways)". japamalabeads.com. Japa Mala Beads. 15 April 2010. Retrieved 2019-11-16.