ge ʽez 스크립트

Geʽez script| 게 ʽ레스 | |

|---|---|

게 ʽ레스의 기본 자음은 | |

| 스크립트유형 | |

기간 | c. 서기 1세기에 발표 (서기 4세기까지 압자드) |

| 방향 | 좌우의 |

| 언어들 | 아프로아시아어족과 닐로사하라어족. 일반적으로 에디오어파/에리트어파 셈족 언어(예: 게 ʽ레스어, 티그리냐어, 암하리어, 티그레어, 구라기냐어, 하라리어 등) 뿐만 아니라 일부 쿠시어파 및 닐로어파 언어들도 있습니다. 빌렌, 메 ʼ렌은 아누악어의 두 문자 중 하나로, 에티오피아의 다른 언어와 에리트레아의 언어에서 비공식적으로 사용되는 예입니다. |

| 관련 스크립트 | |

상위 시스템 | |

차일드 시스템 | 에티오피아와 에리트레아의 여러 다른 알파벳인 암하리어, 티그리스어 |

| ISO 15924 | |

| ISO 15924 | 에티(430), 에티오피아(게 ʻ레스) |

| 유니코드 | |

유니코드 별칭 | 에티오피아어 |

| |

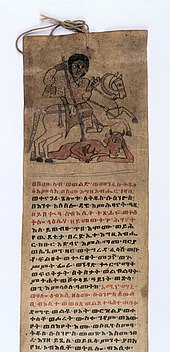

게 ʽ레스(Ge'ez: ግዕዝ, 로마자 표기: g əʽə즈, IPA:[ ˈɡɨʕɨz]는 에티오피아와 에리트레아의 여러 아프리카-아시아 언어와 닐로-사하라 언어에 대한 아부기다(알파실라브)로 사용되는 스크립트입니다. 압자드(자음 전용 알파벳)로 처음 시작된 이 언어는 에티오피아 정교회 테와헤도 교회, 에리트리아 정교회 테와헤도 교회, 에티오피아 가톨릭교회, 하이마노트의 전례 언어인 게 ʽ레스어를 쓰는 데 처음 사용되었습니다.에티오피아의 베타 이스라엘 유대인 공동체의 유대교. 아마리크어와 티그리니야어에서는 흔히 "대본" 또는 "글자"를 뜻하는 피델(fidäl, ፊደል)이라고 불립니다. 유니코드 표준 및 ISO 15924에 따라 에티오피아 텍스트로 정의됩니다.

ge ʽ레스 문자는 다른 언어들, 주로 에티오피아어, 특히 에티오피아어의 암하리어, 에리트레아와 에티오피아어의 티그리냐어를 쓰도록 각색되었습니다. 세바트 벳과 다른 구라지 언어, 그리고 적어도 20개의 에티오피아 언어를 쓰는 데에도 사용되었습니다. 에리트레아에서는 전통적으로 티그레에 사용되었고 최근에는 빌렌에 사용되었습니다. ge ʽez 스크립트는 최근에 아누악어를 작성하는 데에도 사용되었으며, 마장어를 포함한 일부 다른 닐로-사하라 닐로틱 언어를 작성하는 데 제한적으로 사용되었습니다. 또한 과거에는 월레타어, 벤치어, 하머어, 카파어 등 일부 오모틱 언어를 쓰는 데도 사용되었습니다.[citation needed] 소리의 표현을 위해, 이 글은 에티오피아 셈어를 연구하는 언어학자들 사이에서 일반적인 (보편적이지는 않지만) 공통적인 체계를 사용합니다. 이것은 국제 음성 알파벳의 관례와 다소 다릅니다. 발음에 대한 자세한 내용은 개별 언어에 대한 기사를 참조하십시오.

역사와 유래

게 ʽ레스 문자는 오늘날 예멘을 중심으로 한 이 지역에서 유래된 고대 남아라비안 문자에서 유래되었습니다. 에리트레아와 에티오피아에서 셈족 언어의 가장 오래된 비문은 기원전 9세기로 거슬러 올라가는데, 이 비문은 아라비아 반도 남부의 동시대 왕국들과 공유된 압자드인 에스에이(Epigraphic South Arabian, ESA)로 알려져 있습니다.

기원전 7세기와 6세기 이후, 남아라비아 문자의 변종들이 생겨났고, 후대의 게 ʻ레스 아부기다 또는 알파벳 순으로 진화했습니다. 이 진화는 에티오피아 북부의 티그레이 지역과 에리트레아의 많은 지역에서 주로 아켈레 구자이의 이전 지방에 새겨진 글귀(주로 바위와 동굴에 낙서)의 증거에서 가장 분명하게 볼 수 있습니다. 그리고 게 ʽ레스 문자의 가장 오래된 예는 에리트레아 마타라에 있는 하울티오벨리스크입니다.

"Old Ethiopic" 또는 "Old ge ʻez writing system"이라고 불리는 1세기에 이르러, 압자드는 (ESA와 같은 부스트로페돈과는 달리) 기본적으로 현대 발성된 문자 체계의 1차 형태(예: "kä" 형태의 "k")와 동일한 문자를 가진 오른쪽에서 왼쪽으로 글씨를 썼습니다. 또한 "g"라는 문자가 발성된 ge ʻ레스처럼 왼쪽이 아닌 오른쪽을 향하고, 발성된 ge ʻ레스에서 똑같이 긴 다리 대신 "l"의 왼쪽 다리가 짧아지는 등 사소한 차이도 있었습니다(그리스 문자 람다와 다소 유사함). 게 ʻ레스의 발성은 4세기에 일어났으며, 처음으로 완전히 발성된 문자는 에자나의 비문이지만, 발성된 문자는 그의 전임자인 악숨의 바제바의 동전에 개별 발성된 문자가 존재하기 때문에 몇 년 전부터 그보다 먼저 발성되었습니다. 언어학자 로저 슈나이더(Roger Schneider)는 1990년대 초에 발표되지 않은 논문에서 악숨의 에자나(Ezana)의 알려진 비문에서 그가 통치 기간 동안 의식적으로 고대 양식을 사용했음을 암시하는 이상 현상을 지적했으며, 이는 발성이 훨씬 더 일찍 발생했을 수 있음을 나타냅니다.[10][better source needed]

결과적으로, 일부 사람들은 이미 빈사상태에 있거나 멸종된 게 ʻ레스의 상태 때문에 게 ʻ레스 문자의 발음을 보존하기 위해 발성이 채택되었을 수 있으며, 그 시기에 사람들의 공통 언어는 이미 나중에 에리트리아어와 에티오피아 아프리카어-아시아어가 되었을 것이라고 믿습니다. 적어도 3세기 후반에서 4세기 초반의 와제바의 동전 중 하나는 에자나보다 약 30년 전에 발성된 글자를 포함하고 있습니다.[11] 코비샤노프, 피터 T. 다니엘스 등은 브라만 문자가 발성에 영향을 미칠 수 있다고 제안했는데, 이는 그들도 부기다이기 때문이며, 악숨 왕국은 고전 고대에 걸쳐 인도와 그레코로만형 세계와 관련된 주요 무역로의 중요한 부분이었습니다.[12][13]

에리트리아 정교회와 에티오피아 정교회의 믿음에 따르면, 게 ʻ레스 피델의 원래 자음 형태는 "법을 성문화하는 도구로서" 에노스에게 신성하게 드러났고, 현재의 발성 체계는 프루멘티우스(아바 셀라마)가 이끄는 악수미티 학자 팀에 기인합니다. 에자나 왕을 4세기에 기독교로 개종시켰다고 전해지는 바로 그 선교사.[14] 대본의 모음 표기 패턴은 프루멘티우스가 알 수 있었을 것 같은 남아시아 계통을 반영한다고 주장되어 왔습니다.[15] 알레카 타예에 의해 기록된 또 다른 전승에 따르면, 게 ʻ레스 자음 표기법은 기원전 1300년 아비시니아 (에리트레아와 에티오피아)에서 다스렸다고 여겨지는 아그 ʻ즈 사바에 왕조의 전설적인 왕인 제그두르에 의해 처음으로 채택되었다고 합니다.

ge ʻez는 26개의 자음 문자를 가지고 있습니다. 남아라비아 문자 체계에서 29개 자음의 목록에 비해 연속자는 ġ, ẓ, 남아라비아어(게 ʻ즈 사트 ሠ는 남아라비아어에서 파생됨)와 z 및 ṯ가 누락되어 있으며, 이는 치조 마찰음과 치간의 붕괴를 반영하는 마지막 두 개의 부재입니다. 반면에, 중요한 P ̣ait ጰ은 ṣ에즈 혁신인 반면, Psa ፐ은 Tawe ተ에 기반을 두고 있습니다.

따라서, 게 ʻ레스와 남아라비아 문자 체계는 24개의 서신을 주고받습니다.

| 번체 | 게즈 | 남아라비아어 |

|---|---|---|

| h[h] | ሀ | 𐩠 |

| l[l] | ለ | 𐩡 |

| ḥ [ħ] | ሐ | 𐩢 |

| m[m] | መ | 𐩣 |

| ś [ɬ의] | ሠ | 𐩦 |

| r[r] | ረ | 𐩧 |

| [s] | ሰ | 𐩪 |

| q[k'] | ቀ | 𐩤 |

| b[b] | በ | 𐩨 |

| t[t] | ተ | 𐩩 |

| h ̬ [χ] | ኀ | 𐩭 |

| n[n] | ነ | 𐩬 |

| ' [ʔ] | አ | 𐩱 |

| k[k] | ከ | 𐩫 |

| w[w] | ወ | 𐩥 |

| ʿ [ʕ] | ዐ | 𐩲 |

| z[z] | ዘ | 𐩹 |

| y[j] | የ | 𐩺 |

| d[d] | ደ | 𐩵 |

| g [ɡ] | ገ | 𐩴 |

| ṭ [t'] | ጠ | 𐩷 |

| ṣ [t ͡'s] | ጸ | 𐩮 |

| ḍ [t ɬʼ] | ፀ | 𐩳 |

| f[f] | ፈ | 𐩰 |

많은 문자 이름들이 페니키아 문자의 이름들과 동일하며, 따라서 시나조 문자로 추정될 수 있습니다.

ge ʽez 글쓰기 시스템

게 ʽ레스어를 쓰기 위해 압자드와 후에 아부기다라는 두 개의 문자 체계가 사용되었습니다.

게 ʽ즈 압자드

기독교가 등장할 때까지 사용된 압자드(ca). AD 350), 26개의 자음 문자가 있었습니다.

- h, l, ḥ, m, ś, r, s, ḳ, b, t, ḫ, n, ʾ, k, w, ʿ, z, y, d, g, ṭ, p̣, ṣ, ṣ́, f, p

오른쪽에서 왼쪽으로 적절하게 쓰여 있었습니다.[6] 모음은 표시되지 않았습니다.

Geʽez abugida

현대의 ge ʽez는 왼쪽에서 오른쪽으로 쓰여집니다.

게 ʽ즈 아부기다는 기독교가 채택되거나 도입되는 과정에서 자음 문자에 의무적인 음역 음역 음역을 추가하여 기독교 경전의 영향을 받아 발전했습니다. 모음, u, i, a, e, ə, o에 대한 격음을 자음과 인지할 수 있지만 약간 불규칙한 방식으로 융합하여 체계를 강의 계획서로 구성했습니다. 자음의 원래 형태는 모음이 ä(/ ə/)일 때 사용되었습니다. 결과 양식은 전통적인 순서대로 아래에 나와 있습니다. 대부분의 자음에는 -jä의 경우 -jä의 경우 -jhong -wa 또는 -oa의 경우 8번째 형태가 있습니다.

후속 음소 모음이 없는 자음을 나타내려면 예를 들어 음절 끝 또는 자음 군집에서 ə(/ ɨ/) 형태를 사용합니다(6번째 열의 문자).

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | jä[j æ] | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 호이 | h[h] | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ||

| 레위 | l[l] | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ | |

| ḥä트 | ḥ [ħ] | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ | |

| 그럴지도 모른다 | m[m] | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ሟ | ፙ |

| śä트 | ś [ɬ의] | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ | ሧ | |

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | jä[j æ] | ||

| r개의 əʾ들 | r[r] | ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ | ፘ |

| 앉았다 | [s] | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ | |

| ḳ아프 | q[k'] | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቋ | |

| 틀림없다 | b[b] | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ | |

| 태위 | t[t] | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ | |

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | jä[j æ] | ||

| ḫ팔 | h ̬ [χ] | ኀ | ኁ | ኂ | ኃ | ኄ | ኅ | ኆ | ኋ | |

| 네하스 | n[n] | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ | |

| ʼ엘프 | ' [ʔ] | አ | ኡ | ኢ | ኣ | ኤ | እ | ኦ | ኧ | |

| 카프 | k[k] | ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኳ | |

| 웨브 | w[w] | ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | ||

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | jä[j æ] | ||

| ʽ에인 | ʿ [ʕ] | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ | ||

| 자이 | z[z] | ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ | |

| 예만 | y[j] | የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | ||

| 단트 | d[d] | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ | |

| 게믈 | g [ɡ] | ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጓ | |

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | jä[j æ] | ||

| ṭyt트 | ṭ [t'] | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ | |

| ̣yt트 | p ̣[p'] | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ | |

| ṣ애대이 | ṣ [t ͡'s] | ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ | |

| ṣ ́äppä ṣ | ṣ́ [t ɬʼ] | ፀ | ፁ | ፂ | ፃ | ፄ | ፅ | ፆ | ||

| 에프 | f[f] | ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ፏ | ፚ |

| Psa | p[p] | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ | |

레이블 변형

라벨화된 벨소리 자음의 문자는 라벨화되지 않은 벨소리 자음의 변형입니다.

| 자음 | q[k'] | h ̬ [χ] | g [ɡ] | k[k] |

|---|---|---|---|---|

| ቀ | ኀ | ገ | ከ | |

| 라비제화된 변형 | ḳw' [k ʷˈ] | ̬[χʷ] | gw[ɡʷ] | kw[k ʷ] |

| ቈ | ኈ | ጐ | ኰ |

다른 자음들과 달리, 이 자음들은 오직 다섯 개의 다른 모음들과 결합될 수 있습니다.

| ä[æ] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | |

|---|---|---|---|---|---|

| qw' [k ʷˈ] | ቈ | ቊ | ቋ | ቌ | ቍ |

| ̬[χʷ] | ኈ | ኊ | ኋ | ኌ | ኍ |

| gw[ɡʷ] | ጐ | ጒ | ጓ | ጔ | ጕ |

| kw[k ʷ] | ኰ | ኲ | ኳ | ኴ | ኵ |

다른 언어에 대한 적응

게 ʽ레스 아부기다는 에리트레아와 에티오피아의 여러 현대 언어에 적용되었으며 종종 추가 문자가 필요합니다.

추가 문자

일부 문자는 ge ʽez 이외의 언어에서 사용할 수 있도록 추가 자음을 만들기 위해 수정되었습니다. 이는 일반적으로 비슷한 소리를 내는 자음의 맨 위에 수평선을 추가하여 수행됩니다.

| 자음 | b[b] | t[t] | d[d] | ṭ [t'] |

|---|---|---|---|---|

| በ | ተ | ደ | ጠ | |

| 부속변이 | v[v] | č [t ͡ʃ] | ǧ [d ͡ʒ] | ̣ [t ͡ʃ'] |

| ቨ | ቸ | ጀ | ጨ |

| 자음 | q[k'] | k[k] |

|---|---|---|

| ቀ | ከ | |

| 부속변이 | q ʰ[q] | x[x] |

| ቐ | ኸ | |

| 라비제화된 변형 | q ʰʷ [q ʷ] | x ʷ [x ʷ] |

| ቘ | ዀ |

| 자음 | [s] | n[n] | z[z] |

|---|---|---|---|

| ሰ | ነ | ዘ | |

| 구개체형 변이 | š[ʃ] | ñ[ɲ] | ž [ʒ] |

| ሸ | ኘ | ዠ |

| 자음 | g [ɡ] | gw[ɡʷ] |

|---|---|---|

| ገ | ጐ | |

| 비강변종 | [ŋ] | [ŋʷ] |

| ጘ | ⶓ |

발성된 형태는 아래와 같습니다. 다른 라벨러들과 마찬가지로, 이 라벨러들은 5개의 모음과만 결합할 수 있습니다.

| ä[æ] | u[u] | i[i] | ː[기사] | e[e] | ə [ɨ] | o[o] | 와[와 ː] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| š[ʃ] | ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ |

| q ʰ[q] | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ | |

| q ʰʷ [q ʷ] | ቘ | ቚ | ቛ | ቜ | ቝ | |||

| v[v] | ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ |

| č [t ͡ʃ] | ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ |

| [ŋʷ] | ⶓ | ⶔ | ⶕ | ⶖ | ||||

| ñ[ɲ] | ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ |

| x[x] | ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ | |

| x ʷ [x ʷ] | ዀ | ዂ | ዃ | ዄ | ዅ | |||

| ž [ʒ] | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ |

| ǧ [d ͡ʒ] | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ |

| [ŋ] | ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ጟ |

| ̣ [t ͡ʃ'] | ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ |

현대 아부기다스에서 사용되는 문자

암하리어 아부기다는 모든 기본 자음에 아래에 표시된 자음을 추가하여 사용합니다. 일부 ge ʽez 라벨 변형도 사용됩니다.

Tigrinya abugida는 ḫʷ(ኈ)을 제외한 모든 기본 자음, ge ʽez 라벨 문자 변형, 그리고 아래에 표시된 자음을 가지고 있습니다. 몇몇 기본 자음들은 (그들이 "ፀ"를 "ጸ"에 사용했기 때문에) 에리트레아에서 사용되지 않게 되고 있습니다. 티그리냐어 참조#자세한 내용은 작성 시스템입니다.

티그레 아부기다는 ś(ሠ), ḫ(ኀ), ḍ(ፀ)를 제외한 기본 자음을 사용합니다. 또한 아래에 표시된 것을 사용합니다. ge ʽez 라벨 문자 변형을 사용하지 않습니다.

빌레나부기다는 ś(ሠ), ḫ(ኀ), ḍ(ፀ)를 제외한 기본 자음을 사용합니다. 또한 아래에 표시된 것과 ge ʽez 라벨 문자 변형을 사용합니다.

하라리 아부기다는 ś(ሠ), ḫ(ኀ), ʽ(ዐ), p̣(ጰ), ṣ(ጸ), ḍ(ፀ)를 제외한 기본 자음을 사용합니다. 가끔 h(ሀ)를 사용하기도 하지만, ሐ(ḥ)을 강하게 선호합니다. 하라리가 게 ʽ레스 문자를 채택하기 전에 아랍어 문자를 사용했기 때문에 아랍어 음소는 외래어와 언어 접촉으로 인해 언어에 들어갔고 게 ʽ레스 문자가 처음 언어에 채택되었을 때 특정 자음 형태에 기인했습니다. (ḥ)의 ṫ는 (ሐ), ث는 (ሠ)에서 (ጰ)로, gh는 (غ)에서 (ኀ)로, kh는 (خ)에서 (ኸ)로, kh는 (ع)에서 (ዐ)로, ʽ는 (ض)에서 (ˁ)로, dذ는 (ፀ)에서 (ح)로, dˁ는 (ذ)에서 (ፀ)로, dh는 ( ()에서 ( ()로 할당되었습니다. 또한 아래에 표시된 것을 사용합니다.

| š[ʃ] | q ʰ[q] | q ʰʷ [q ʷ] | v[v] | č [t ͡ʃ] | [ŋʷ] | ñ[ɲ] | x[x] | x ʷ [x ʷ] | ž [ʒ] | ǧ [d ͡ʒ] | [ŋ] | ̣ [t ͡ʃ'] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ሸ | ቐ | ቘ | ቨ | ቸ | ⶓ | ኘ | ኸ | ዀ | ዠ | ጀ | ጘ | ጨ | |

| 암하리치 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||

| 티그리냐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||

| 티그레 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||

| 빌렌 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||

| 하라리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

참고: "V"는 프랑스어의 cravat 'tie'와 같은 일부 구라지 언어를 제외하고 외국어에서 유래된 단어에 사용됩니다. 자음 음소 "x"는 암하리어로 "h"로 발음됩니다.

리스트오더

게 ʽ레스어, 암하리어, 티그리냐어, 티그레어의 경우, 일반적인 정렬 순서는 할래하매(h–l–ħ–m)라고 불립니다. 레이블 변형이 사용되는 경우 기본 자음 바로 뒤에 오고 다른 변형이 뒤따릅니다. 예를 들어 티그리냐에서는 ከ를 기준으로 한 글자들이 ከ, ኰ, ኸ, ዀ의 순서로 나옵니다. 빌렌에서는 정렬 순서가 조금 다릅니다.

알파벳 순서는 고대 우가리트 문자뿐만 아니라 다른 남셈 문자에서도 발견되는 것과 유사하며, 이 문자는 3천 년 전에 남부 셈어 h-l- ħ-m 순서와 북부 셈어 ʼ–b–g–d (아부기다) 순서를 모두 보여줍니다.

숫자

| 시리즈의 일부 |

| 수계 |

|---|

| 숫자 체계 목록 |

ge ʽez는 히브리어, 아랍어 abjad 및 그리스 숫자에 필적하는 추가 알파벳 숫자 체계를 사용합니다. 그러나 100의 배수에 대해서는 개별 문자가 없기 때문에 한자 숫자와 비슷하지만 완전히 같지는 않다는 점에서 이들 체계와 차이가 있습니다. (게 ʽ레스는 한자와 달리 10의 배수에 대해서는 개별 문자가 있습니다.) 예를 들어, 475는 (፬፻፸፭를 들어, "4-100-70-5"이고, 83,692는 (፰፼፴፮፻፺፪ "8–10,000-30-6-100-90-2")라고 적습니다. 숫자는 빈쿨럼으로 위에 밑줄이 그어져 있으며, 적절한 타이핑 설정에서는 이들이 결합하여 하나의 막대를 만들지만, 일부 덜 정교한 글꼴은 이를 렌더링할 수 없으며 각 문자 위와 아래에 별도의 막대를 표시합니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 × 1 ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱ × 10 ፲ ፳ ፴ ፵ ፶ ፷ ፸ ፹ ፺ × 100 ፻ × 10,000 ፼

에티오피아 숫자는 그리스 숫자에서 빌려온 것으로, 아마도 콥트 문자를 통해서였을 것입니다.[17]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 에티오피아어 ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱ ፲ ፳ ፴ ፵ ፶ ፷ ፸ ፹ ፺ ፻ 그리스어 α β Γ Δ Ε Ϛ Ζ Η Θ Ι Κ Λ μ Ν Ξ Ο Π Ϙ Ρ 콥트어 Ⲁ Ⲃ Ⲅ Ⲇ Ⲉ Ⲋ Ⲍ Ⲏ Ⲑ Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲝ Ⲟ Ⲡ Ϥ Ⲣ

구두점

구두점, 대부분은 현대적이고, 다음을 포함합니다.

- ፠ 단면 표시

- ፡ 낱말 구분자

- ። 완전 정지(주기)

- ፣ 쉼표

- ፥ 대장의

- ፤ 세미콜론

- ፦ 대장의 서문을 쓰다 용도:[18]

- 전사된 인터뷰의 경우, 전사된 연설이 바로 뒤에 오는 화자의 이름 뒤에, 서부 텍스트의 콜론을 비교합니다.

- 정렬된 목록에서 순서 기호(예: 문자 또는 숫자) 뒤에 항목의 텍스트와 구분; 서양 텍스트의 콜론, 마침표 또는 오른쪽 괄호 비교

- 서양문장의 많은 다른 기능들

- ፧ 물음표

- ፨ 단락 구분자

유니코드

에티오피아어는 U+1200과 U+137F(십진법 4608–4991) 사이의 유니코드 3.0 코드 포인트를 할당받았으며, 여기에는 게 ʽ레스, 암하리어, 티그리냐어의 자음 문자, 구두점 및 숫자가 포함됩니다. 또한 유니코드 4.1에서는 세뱃 Bet과 성조 표시를 위한 문자를 포함하는 U+1380에서 U+139F (10진수 4992–5023)까지의 보충 범위와 세뱃 Bet, 메 ʼ엔 및 빌렌을 작성하는 데 필요한 문자를 포함하는 U+2D80과 U+2DDF (10진수 11648–11743) 사이의 확장 범위가 있습니다. 유니코드 6.0에서는 Gamo-Gofa-Dawro, Basko 및 Gumuz에 대한 문자를 포함하는 U+AB00에서 U+AB2F(10진수 43776–43823)까지의 확장-A 범위가 있습니다. 마지막으로 유니코드 14.0에서는 U+1E7E0부터 U+1E7FF(십진수 124896–124927)까지의 확장-B 범위가 있습니다.

| 에티오피아어[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트 (PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+120x | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ሇ | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ |

| U+121x | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ሟ |

| U+122x | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ | ሧ | ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ |

| U+123x | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ | ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ |

| U+124x | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቇ | ቈ | ቊ | ቋ | ቌ | ቍ | |||

| U+125x | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ | ቘ | ቚ | ቛ | ቜ | ቝ | ||||

| U+126x | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ | ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ |

| U+127x | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ | ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ |

| U+128x | ኀ | ኁ | ኂ | ኃ | ኄ | ኅ | ኆ | ኇ | ኈ | ኊ | ኋ | ኌ | ኍ | |||

| U+129x | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ | ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ |

| U+12Ax | አ | ኡ | ኢ | ኣ | ኤ | እ | ኦ | ኧ | ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኯ |

| U+12Bx | ኰ | ኲ | ኳ | ኴ | ኵ | ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ | ||||

| U+12Cx | ዀ | ዂ | ዃ | ዄ | ዅ | ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | ዏ | |||

| U+12Dx | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ | ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ | |

| U+12Ex | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ | የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | ዯ |

| U+12Fx | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ | ዸ | ዹ | ዺ | ዻ | ዼ | ዽ | ዾ | ዿ |

| U+130x | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ | ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጏ |

| U+131x | ጐ | ጒ | ጓ | ጔ | ጕ | ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ጟ | |||

| U+132x | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ | ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ |

| U+133x | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ | ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ |

| U+134x | ፀ | ፁ | ፂ | ፃ | ፄ | ፅ | ፆ | ፇ | ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ፏ |

| U+135x | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ | ፘ | ፙ | ፚ | ፝ | ፞ | ፟ | ||

| U+136x | ፠ | ፡ | ። | ፣ | ፤ | ፥ | ፦ | ፧ | ፨ | ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ |

| U+137x | ፰ | ፱ | ፲ | ፳ | ፴ | ፵ | ፶ | ፷ | ፸ | ፹ | ፺ | ፻ | ፼ | |||

메모들

| ||||||||||||||||

| 에디오피아 보충제[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트 (PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+138x | ᎀ | ᎁ | ᎂ | ᎃ | ᎄ | ᎅ | ᎆ | ᎇ | ᎈ | ᎉ | ᎊ | ᎋ | ᎌ | ᎍ | ᎎ | ᎏ |

| U+139x | ᎐ | ᎑ | ᎒ | ᎓ | ᎔ | ᎕ | ᎖ | ᎗ | ᎘ | ᎙ | ||||||

| 메모들 | ||||||||||||||||

| 에디오피아 익스텐디드[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트 (PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+2D8x | ⶀ | ⶁ | ⶂ | ⶃ | ⶄ | ⶅ | ⶆ | ⶇ | ⶈ | ⶉ | ⶊ | ⶋ | ⶌ | ⶍ | ⶎ | ⶏ |

| U+2D9x | ⶐ | ⶑ | ⶒ | ⶓ | ⶔ | ⶕ | ⶖ | |||||||||

| U+2DAX | ⶠ | ⶡ | ⶢ | ⶣ | ⶤ | ⶥ | ⶦ | ⶨ | ⶩ | ⶪ | ⶫ | ⶬ | ⶭ | ⶮ | ||

| U+2DBX | ⶰ | ⶱ | ⶲ | ⶳ | ⶴ | ⶵ | ⶶ | ⶸ | ⶹ | ⶺ | ⶻ | ⶼ | ⶽ | ⶾ | ||

| U+2DCX | ⷀ | ⷁ | ⷂ | ⷃ | ⷄ | ⷅ | ⷆ | ⷈ | ⷉ | ⷊ | ⷋ | ⷌ | ⷍ | ⷎ | ||

| U+2DDX | ⷐ | ⷑ | ⷒ | ⷓ | ⷔ | ⷕ | ⷖ | ⷘ | ⷙ | ⷚ | ⷛ | ⷜ | ⷝ | ⷞ | ||

| 메모들 | ||||||||||||||||

| 에디오피아 익스텐디드-A[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트 (PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+AB0x | ꬁ | ꬂ | ꬃ | ꬄ | ꬅ | ꬆ | ꬉ | ꬊ | ꬋ | ꬌ | ꬍ | ꬎ | ||||

| U+AB1x | ꬑ | ꬒ | ꬓ | ꬔ | ꬕ | ꬖ | ||||||||||

| U+AB2x | ꬠ | ꬡ | ꬢ | ꬣ | ꬤ | ꬥ | ꬦ | ꬨ | ꬩ | ꬪ | ꬫ | ꬬ | ꬭ | ꬮ | ||

| 메모들 | ||||||||||||||||

| 에티오피아 확장-B[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트 (PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+1E7Ex | 𞟠 | 𞟡 | 𞟢 | 𞟣 | 𞟤 | 𞟥 | 𞟦 | 𞟨 | 𞟩 | 𞟪 | 𞟫 | 𞟭 | 𞟮 | |||

| U+1E7Fx | 𞟰 | 𞟱 | 𞟲 | 𞟳 | 𞟴 | 𞟵 | 𞟶 | 𞟷 | 𞟸 | 𞟹 | 𞟺 | 𞟻 | 𞟼 | 𞟽 | 𞟾 | |

| 메모들 | ||||||||||||||||

서양문화권에서는

- 게 ʽ레스는 라스타파리 운동의 신성한 대본입니다. 루츠 레게 음악가들은 앨범 아트에 그것을 사용했습니다.

- 영화 500년 후 (፭፻-ዓመታት በኋላ)와 조국 (እናት ሀገር)은 제목에 게 ʽ레스 캐릭터를 사용한 최초의 두 주류 서구 다큐멘터리입니다. 대본은 영화의 예고편과 홍보물에도 나옵니다.

- 2020년 10월 도널드 트럼프의 코로나19 감염과 관련된 트윗은 트럼프의 기독교 지지자들을 괴롭히려고 하는 종종 암하릭 저주인 카피파스테이지 ʽ레스 대본과 함께 우스꽝스러운 이미지로 반응을 끌었습니다. 게 ʽ레스 문자가 악마적이거나 사탄적으로 보인다는 암시는 에티오피아인들과 다른 사람들로부터 인종차별적이고 다른 것으로 비난 받았습니다.

참고 항목

문학.

- Azeb Amha. 2010. fidäl(에티오피아어) 쓰기 시스템에 대한 대출 및 추가 사항은 다음과 같습니다. 글을 쓰는 아이디어: Alexander J. de Voogt, Irving L. 연극과 복잡성 핀켈 (편집자), 179–196. 브릴.

- 마르셀 코헨, "라 발음 전통 nelle du Guèze (ethiopien classique)", in: Journal asiatique (1921) Sér. 11 / T. 18.

- 게이브. Scelta, Ethiopia의 ge ʽ레스 문자체계의 비교적 기원과 사용법(2001)

참고문헌

- ^ Himelparb, Elizabeth J. "이집트에서 최초로 발견된 알파벳", 고고학 53, 1호 (2000년 1월/2월): 21.

- ^ Daniels, Peter T.; Bright, William, eds. (1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press, Inc. pp. 89, 98, 569–570. ISBN 978-0-19-507993-7.

- ^ Gragg, Gene (2004). "Geʽez (Aksum)". In Woodard, Roger D. (ed.). The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages. Cambridge University Press. p. 431. ISBN 978-0-521-56256-0.

- ^ 로돌포 파토비치(Rodolfo Fattovich, Ed. Siegbert, Uhlig, Akkälä Guzay). 에티오피아 백과사전: A-C. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 2003, 169쪽.

- ^ Ullendorff, Edward (1951). "The Obelisk of Maṭara". Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1/2): 26–32. ISSN 0035-869X. JSTOR 25222457.

- ^ a b "Ethiopic". Encyclopedia.com. Retrieved 10 April 2021.

Since the 4th cent. AD, when Ethiopia was Christianized, the Ethiopic script has been written from left to right, though previously the direction of writing was from right to left.

- ^ Etienne Bernand, A. J. Drewes, and Roger Schneider "Recueil des des des périoes pre-axoomite et taxoomite, to me I". 아카데미 디 비문 등 벨레스 레트레스. 파리, 보카드, 1991.

- ^ 그로버 허드슨, "에티오피아 연구소 25호"의 에티오피아어 글쓰기 역사의 양상, 1-12쪽.

- ^ 스튜어트 먼로 헤이. 악숨: 고대 후기의 문명. 에든버러, 대학 출판부, 1991. ISBN 978-0-7486-0106-6.

- ^ "Geʻez translations". Ethiopic Translation and Localization Services. Retrieved August 17, 2013.

- ^ 스튜어트 먼로헤이, 악숨: 고대 후기 아프리카 문명, 207쪽.

- ^ 유리 M. 코비샤노프. 악숨 (Joseph W. Michels, 편집자, Lorraine T. Capitanoff, 번역가). 펜실베이니아 대학교 공원, 펜 주립 대학교 출판부, 1979. ISBN 978-0-271-00531-7.

- ^ 피터 T. Daniels, William Bright, "The World's Writing Systems", Oxford University Press. 옥스포드, 1996.

- ^ 에티오피아 정교회 테와히도 교회 공식 웹사이트

- ^ 피터 언세스. 미션 및 맞춤법: 기독교 선교사들의 새로운 대본 구상에 대한 독특한 공헌 Missiology 36.3: 357–371.

- ^ 알레카 타예, 에티오피아인의 역사, 1914

- ^ 구글 북스의 "에티오피아 숫자 콥틱"

- ^ "Notes on Ethiopic Localization". The Abyssinia Gateway. 2013-07-22. Archived from the original on 2014-09-10. Retrieved 22 March 2015.

- ^

- Sung, Morgan (2 October 2020). "Twitter spams Trump's COVID tweet with copypasta in Amharic". Mashable.

- Cole, Samantha (2 October 2020). "OK, Chill Out with the 'Demonic' Posts Under Trump's Coronavirus Tweet". Vice.

- Dahir, Ikran (12 October 2020). "People Have Been Using the Alphabet of Amharic, an Ethiopian Language, as a Meme. Here is Why It's Wrong". BuzzFeed News.

외부 링크

- ge ʽez 스크립트의 글꼴:

- Noto Sans Ethiocic (다중 무게 및 폭)

- Noto Serif Ethiopic(다중 가중치 및 너비)

- 아비시니카 SIL (Wayback Machine에서 문자 세트 지원 아카이브 2021-12-01)

- 암하라 문자의 IPA 값을 상관시키는 도표

- 유니코드 규격

- 에디오피아 숫자 보기

- 게 ʽ레스 문자의 이름