설형동물

Cuneiform이 문서 또는 섹션에서는 영어 이외의 내용의 언어를 지정해야 합니다. {{lang}}, {{transliteration}}, {{transliteration}을(를) 번역된 언어의 경우 사용해야 합니다.IPA}}: 적절한 ISO 639 코드를 포함하는 음성 변환용. 위키백과의 다국어 지원 템플릿도 사용할 수 있습니다.를 보다. (2024년 3월) |

| 설형동물 | |

|---|---|

| |

| 스크립트 유형 | 그리고 강의 계획서 |

기간 | c. 기원전 3500년 – 서기 2세기 |

| 방향 | 좌에서 우로 |

| 언어들 | 수메르 사람과 아카드 사람과 에블라 사람과 엘람 사람과 히타이트 사람과 후르 사람과 루위 사람과 우라르 사람과 팔라이 사람과 아람 사람과 옛 페르시아 사람과 |

| 관련 스크립트 | |

부모 시스템 | |

차일드 시스템 | 없음; 우가리트어와 고대 페르시아어 그림의 형태에 영향을 주었음 |

| ISO 15924 | |

| ISO 15924 | Xsux(020), Cuneiform, Sumero-Akkadian |

| 유니코드 | |

유니코드 별칭 | 설형동물 |

| |

설형문자는[note 1] 고대 근동의 여러 언어를 쓰는 데 사용되었던 로고-설형 문자 체계입니다.[3] 이 대본은 초기 청동기 시대부터 공동 시대가 시작될 때까지 활발하게 사용되었습니다.[4] 설형 문자는 그 기호를 형성하는 특징적인 쐐기 모양의 인상(라틴어: cuneus)에 의해 표시되고 이름이 지어집니다. 설형문자는 알려진 가장 초기의 문자 체계이며[5][6] 원래 남부 메소포타미아(현대 이라크)의 수메르어를 쓰기 위해 개발되었습니다.

그 역사를 통해 설형문자는 수메르어 외에도 여러 언어를 쓰도록 각색되었습니다. 아카디아 문자는 기원전 24세기부터 증명된 것으로 설형문자의 대부분을 차지합니다.[7][8] 아카디아 설형은 기원전 2천년 초에 히타이트어를 쓰기 위해 적응되었습니다.[9][10] 중요한 설형 말뭉치를 가진 다른 언어들은 에블라이트어, 엘라마이트어, 후리아어, 루위어, 우라르티어입니다. 고대 페르시아어와 우가리트어 알파벳은 설형문자 스타일의 기호를 특징으로 하지만, 설형문자 로고-기호 고유의 기호와는 관련이 없습니다. 가장 최근에 알려진 설형 정제는 서기 75년까지 거슬러 올라갑니다.[11]

설형문자는 17세기 초 페르세폴리스에서 3개 국어로 된 아케메네스 왕실 비문이 출판되면서 현대에 재발견되었고, 19세기 초에 처음으로 해독되었습니다. 설형문자에 대한 현대의 연구는 아시리아학이라는 모호한 이름의[12] 분야에 속하며, 19세기 중반에 설형문자 도서관의 가장 초기 발굴이 고대 아시리아 지역에서 이루어졌기 때문입니다.[13] 전 세계적으로 50만 개로 추정되는 태블릿이 박물관에 보관되어 있지만, 이 중 출판된 태블릿은 상대적으로 적습니다. 가장 큰 수집품은 대영박물관(approx.13만 정), 보르다시아티스 박물관 베를린, 루브르 박물관, 이스탄불 고고학 박물관, 이라크 국립 박물관, 예일 바빌로니아 컬렉션(approx.4만 정), 펜 박물관입니다.[14][15]

역사

도자기가 발명된 후, 신석기 시대에 점토 토큰을 사용하여 특정한 양의 가축이나 상품을 기록한 후 글쓰기가 시작되었습니다.[18] 최근 몇 년 동안 토큰이 글쓰기의 전조라는 상반된 견해가 나왔습니다.[19] 이 토큰들은 처음에 둥근 점토 봉투(점토 불래)의 표면에 각인된 다음 그 안에 저장되었습니다.[18] 그런 다음 토큰은 스타일러스로 표시가 기록된 평평한 태블릿으로 점진적으로 대체되었습니다. 글은 기원전 4천년 말에 우루크에서 처음 기록되고 곧 근동의 여러 지역에서 기록됩니다.[18]

고대 메소포타미아의 한 시는 글쓰기 발명에 대한 최초의 알려진 이야기를 제공합니다.

전하는 사람의 입이 무거워서 [말씀]을 되풀이할 수가 없었기 때문에, 쿨라바의 여호와께서 찰흙을 두드리며 말씀을 마치 상패처럼 붙였습니다. 그때까지 점토에 단어를 붙이지 않았습니다.

설형 문자 체계는 기원전 31세기부터 서기 2세기까지 여러 단계의 발전을 통해 3백만 년 이상 사용되었습니다.[22] 우루크에서 나온 날짜가 확실한 최신 태블릿은 서기 79/80년으로 거슬러 올라갑니다.[23] 궁극적으로 로마 시대의 과정에서 (일반적인 의미에서) 알파벳 문자로 완전히 대체되었으며, 현재 사용되는 설형 체계는 없습니다. 그것은 19세기 아시리아학에서 전혀 알려지지 않은 문자 체계로 해독되어야 했습니다. 그것은 1857년에 성공적으로 해독되었습니다.

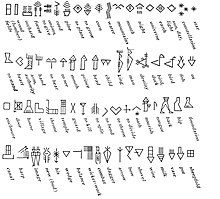

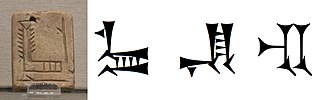

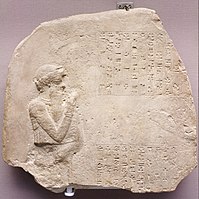

| 설형 문자는 2천여 년에 걸쳐 상당히 변화했습니다. 아래 이미지는 SA ĝ "head" 부호의 전개를 보여줍니다(Borger nr. 184, U+12295 𒊕).  단계:

|

수메르 그림 (기원전 3300년경)

설형 문자는 기원전 4천년 후반에 그림 문자로 작성된 것으로, 회계에 사용된 근동 토큰 시스템에서 유래했습니다. 이러한 토큰의 의미와 사용은 여전히 논쟁의 여지가 있습니다.[25] 이러한 토큰은 기원전 9천년부터 사용되었으며 기원전 2천년 후반에도 가끔 사용되었습니다.[26] 숫자와 관련된 동물의 그림 모양을 가진 초기 토큰은 텔 브락에서 발견되었으며 기원전 4천년 중반까지 거슬러 올라갑니다.[27] 토큰 모양이 일부 수메르 그림의 원래 기반이라고 제안되었습니다.[28]

메소포타미아의 "친문물" 시기는 대략 기원전 35세기에서 32세기에 걸쳐 있습니다. 최초의 명백한 문서는 기원전 3,300년경 우르크 4세 시기부터 시작하여 기원전 2,900년경까지 우루크 3세, 젬데트 나스르, 초기 왕조 이우르, 수사에서 발견된 정제가 그 뒤를 이었습니다.[29] 원래 그림은 날카로운 갈대 스타일러스로 수직 기둥의 점토판 위에 그려지거나 돌로 깎았습니다. 이 초기 스타일은 획의 특징적인 쐐기 모양이 부족했습니다.[30] 이 시기의 설형문자 기록은 대부분 회계적 성격을 띠었습니다. [31] 새로운 텍스트가 발견되고 변형 기호가 결합됨에 따라 원형 설형 기호 목록이 증가하고 축소되었습니다. 현재의 부호 목록은 705개의 원소로 42개는 숫자이고 4개는 엘라마이트 이전의 것으로 간주됩니다.[32][33][34]

신, 국가, 도시, 선박, 새, 나무 등의 이름을 나타내는 특정 기호는 결정적인 것으로 알려져 있으며, 독자를 위한 지침으로 추가된 문제의 용어의 수메르어 기호였습니다. 고유의 이름은 일반적으로 순수하게 "로고그래픽" 방식으로 계속 쓰여졌습니다.

고대 설형(기원전 2900년경)

첫 번째로 새겨진 명판은 순전히 그림체였기 때문에 어떤 언어로 쓰여졌는지 알기가 기술적으로 어렵습니다. 다른 언어들이 제안되었지만, 일반적으로 수메르어를 가정합니다.[36] 기원전 2900년 이후의 태블릿은 음절 요소를 사용하기 시작했는데, 이는 인도유럽어가 아닌 수메르어의 전형적인 언어 구조를 분명히 보여줍니다.[37] 음절 요소를 사용한 최초의 태블릿은 초기 왕조 I-까지 거슬러 올라갑니다.기원전 2800년경, 수메르어로 분명히 하기로 합의했습니다.[38] 이 시기는 추상적인 관념이나 개인의 이름을 기록할 수 있게 해주는 일부 그림적 요소가 음성적 가치를 위해 사용되기 시작한 시기입니다.[38] 많은 픽토그래프들이 본래의 기능을 상실하기 시작했고, 주어진 기호는 문맥에 따라 다양한 의미를 가질 수 있었습니다. 기호 재고는 1,500여 개의 기호에서 600여 개의 기호로 줄어들었고, 쓰기는 점점 음운론적으로 변했습니다. 모호함을 피하기 위해 결정적인 기호를 다시 도입했습니다. 따라서 적절한 설형문자는 역사가들에 의해 초기 청동기 시대 II라고 불리는 그 당시의 더 원시적인 그림문자 체계에서 발생합니다.

현대의 설형문자판에 이름이 등장하는 수메르의 가장 초기의 왕은 키시의 엔메바라지입니다 (기원전 2600년).[39] 남아있는 기록은 이후 통치 기간 동안 덜 단편적이 되었고 사르곤의 도래로 각 주요 도시 국가에서 왕의 업적을 기념하는 연도별 문서를 작성하는 것이 표준 관행이 되었습니다.

- 원뿔형 정제, 기원전 4천년 말.

- 원핵형 정제, 젬데트 나스르 시대, 기원전 3100–2900.

- 원핵형 정제, Jemdet Nasr period, c. 3100–2900 BC. 하부 패널의 배경에는 목줄을 맨 개가 보입니다.[40]

- 블라우 기념물은 기원전 3100년에서 2700년 사이에 원뿔 모양의 문자와 삽화를 결합했습니다. 대영박물관.

설형문자와 상형문자

제프리 샘슨(Geoffrey Sampson)은 이집트 상형문자가 "수메르 문자의 영향으로 존재하게 되었고, 아마도 후자의 영향으로 발명되었을 것"이며,[41] "한 언어의 단어를 글로 표현하는 일반적인 생각이 수메르 메소포타미아에서 이집트로 가져온 것일 가능성이 있다"고 말했습니다.[42][43] 문자의 발명 당시 이집트-메소포타미아 관계에 대한 많은 사례가 있으며, 문자의 발달에 대한 표준적인 재구성은 일반적으로 이집트 상형문자의 발달 이전에 수메르어 원구형문자의 발달을 두는데, 전자가 후자에 영향을 미쳤다는 제안이 있습니다.[44] 그러나 문자의 전승에 대한 직접적인 증거가 부족하기 때문에, "고대 이집트에서 상형문자의 기원에 대해 결정적인 결정은 이루어지지 않았습니다."[45] 다른 이들은 "그런 직접적인 영향력에 대한 증거는 여전히 모호하다"며 "이집트의 독자적인 글쓰기 발전을 위해서도 매우 신뢰할 수 있는 주장이 나올 수 있다"[46]고 주장했습니다.

초기 왕조 설형(기원전 2500년경)

초기의 설형문자는 뾰족한 스타일러스를 사용하여 만들어졌으며, 때로는 "선형 설형문자"라고 불립니다.[47] 초기 왕조 시대의 많은 비문들, 특히 돌 위에 만들어진 비문들은 기원전 2000년경까지도 선형 양식을 계속 사용했습니다.[47]

기원전 3천년 중반에 새로운 쐐기 모양의 스타일러스가 도입되어 점토에 밀어 넣어 쐐기 모양의 설형체를 만들었습니다. 이러한 발전은 특히 부드러운 점토에 글을 쓸 때 더 빠르고 쉽게 글을 쓸 수 있게 만들었습니다.[47] 태블릿에 대한 스타일러스의 상대적인 위치를 조정함으로써, 작가는 하나의 도구를 사용하여 다양한 인상을 만들 수 있었습니다.[47] 숫자의 경우, 처음에는 둥근 끝 스타일러스가 사용되었는데, 이는 쐐기 끝 스타일러스가 일반화될 때까지였습니다.[47] 글의 방향은 위에서 아래로, 오른쪽에서 왼쪽으로.[47] 설형 점토판은 가마에서 불을 질러 단단하게 굽기 때문에 영구적인 기록을 제공하거나, 영구성이 필요하지 않을 경우 습기를 유지하고 재활용할 수 있으므로 살아남은 설형 점토판은 대부분 우연히 보존되었습니다.[47]

이 문자는 또한 기념석과 부조를 조각하여 기념비가 세워진 통치자의 업적을 기록하기 위해 널리 사용되었습니다. 구어에는 많은 동음이와 동음이에 가까운 동음이가 포함되었고, 초기에는 "생명"[til]과 "화살"[ti]과 같은 유사한 소리를 내는 단어가 같은 기호(𒋾)로 쓰였습니다. 아카디아어의 등장과 함께 어떤 기호들은 그림문자에서 음절문자로 점차 바뀌었고, 아마도 글로 상황을 더 명확하게 만들 것입니다. 그런 식으로 "화살"이라는 단어의 기호는 "티"라는 소리의 기호가 될 것입니다.

비슷하게 들리는 단어들은 다른 기호를 가지고 있을 것입니다. 예를 들어, 음절 [ɡu]는 14개의 다른 기호를 가지고 있었습니다. 종종, 뜻은 비슷하지만 소리가 매우 다른 단어들은 그럼에도 불구하고 같은 기호로 쓰여졌습니다. 예를 들어 '치아'[zu], '입'[ka], '목소리'[gu]는 모두 입(𒅗)에 대한 그림문자 원본으로 작성되었습니다. 좀 더 정확하게 말하면, 필경사들은 의미를 정의하기 위해 기호를 추가하거나 두 개의 기호를 결합하기 시작했습니다. 그들은 기하학적 패턴이나 다른 설형 기호를 사용했습니다.

몇 개의 기호는 명확성을 허용하기에는 너무 많은 의미를 가지고 있었습니다. 따라서 기호는 소리와 기호의 의미를 모두 나타내기 위해 결합되었습니다. 예를 들어, UGA는 '비누'(NAGA), 도시 이름(ERESH), 에레쉬의 수호 여신(NISABA)과 동일한 로고그램(𒉀)을 가지고 있었습니다. 보다 정확하게 단어를 명확하게 구분하고 식별하기 위해 기호 앞의 [u] 음절에 대한 UU(𒌑)와 뒤의 [ga] 음절에 대한 GA(𒂵)의 두 가지 음성적 보완이 추가되었습니다. 마지막으로 '새'의 기호인 MUSHEN(𒄷)을 추가하여 적절한 해석을 보장했습니다. 결과적으로 단어 전체의 철자가 𒌑𒉀𒂵𒄷, 즉 UU로 바뀔 수 있습니다.NAGA.GAmušen(단어가 가질 수 있는 많은 변형 철자 중).

알 수 없는 이유로, 수직으로 쓰여질 때까지 설형문자는 시계 반대 방향으로 90° 회전하여 사실상 옆으로 놓았습니다. 이 변화는 우르크의 통치자 루갈자게시 (기원전 2294–2270)의 시기인 아카디아 시대보다 약간 앞서 처음 발생했습니다.[48][47] 수직 양식은 2천년 중반까지 석축에 기념비적인 용도로 남아 있었습니다.[47]

문자 수메르어는 서기 1세기까지 문자 언어로 사용되었습니다. 구어는 기원전 2100년에서 1700년 사이에 사라졌습니다.

수메로아카디안 설형

(기원전 2200년경)

고대 설형문자는 기원전 23세기부터 아카드 제국에 의해 채택되었습니다 (짧은 연대기). 아카디아어는 동 셈족의 언어로 수메르어와는 그 구조가 완전히 달랐습니다.[52] 아카디아인들은 수메르어의 음성 기호를 사용하여 그들의 언어를 음성학적으로 쓰는 실용적인 해결책을 찾았습니다.[52] 그럼에도 불구하고, 수메르 문자들 중 많은 수메르 문자들은 그들의 기록적인 가치를 위해 보존되었습니다. 예를 들어, "양"의 문자는 보존되었지만, 현재 수메르어의 우두가 아닌 비머룸(immerum)으로 발음됩니다.[52] 이렇게 유지된 개별 기호 또는 경우에 따라 로그 값을 갖는 전체 기호 조합을 헤테로그램의 일종인 Sumerograms라고 합니다.

수메르인에 의해 다듬어진 문자의 음절적 성격이 셈족 화자들에게 직관적이지 않았기 때문에 동 셈족 언어들은 새로운 가치를 나타내기 위해 왜곡되거나 축약된 많은 기호들에 동등한 것들을 사용했습니다.[52] 중세 청동기 시대(기원전 20세기)의 초기부터 문자는 아카드어의 다양한 방언을 수용하도록 진화했습니다. 옛 아카드인, 바빌로니아인, 아시리아인.[52] 이 단계에서, 이전의 픽토그램들은 높은 수준의 추상화로 축소되었고, 단지 5개의 기본 쐐기 모양들로 구성되었습니다: 수평, 수직, 2개의 대각선들과 스타일러스의 끝에 의해 수직으로 인상된 윙켈하켄. 이러한 기본 웨지의 예시적인 기호는 다음과 같습니다.

- ASH(B001, U+12038) 𒀸: 수평,

- DISH(B748, U+12079) 𒁹: 수직;

- GE, DISH 10 û(B575, U+12039) 𒀹: 아래쪽 대각선,

- GE(B647, U+1203A) 𒀺: 위쪽 대각선;

- U (B661, U+1230B) 𒌋: the Winkelhaken.

꼬리가 없는 윙켈하켄을 제외하고, 쐐기의 꼬리 길이는 기호 구성에 필요한 대로 달라질 수 있습니다.

약 45도 기울어진 부호를 아카디아어로 û라고 하는데, DISH는 수직 쐐기, DISH는 대각선 û입니다. 만약 표지판이 추가적인 쐐기로 수정된다면, 이것은 총 û 또는 "총화"라고 불리고, 만약 표지판이 추가적인 윙켈하켄과 교차 결합된다면, 그것들은 셰시그라고 불리고, 쐐기 또는 쐐기가 제거되어 표지판이 수정된다면, 그것들은 뉴틸루라고 불립니다.

"일반적인" 부호는 약 5~10개의 쐐기를 가지고 있는 반면, 복잡한 결찰은 20개 이상으로 구성될 수 있습니다(결찰이 단일 부호로 간주되어야 하는지 또는 두 개의 대조된 것으로 간주되어야 하는지 항상 명확하지는 않지만 구별된 부호로 간주되어야 하는지); 결찰 KAxGUR은7 31개의 획으로 구성됩니다.

수메르어의 설형문자의 대부분의 후기 번안은 수메르어 문자의 적어도 일부 측면을 보존하고 있습니다. 쓰여진 아카디아어는 전체 단어로 읽히는 로고그램과 함께 수메르어 강의 계획서의 음성 기호를 포함했습니다. 대본의 많은 기호들은 다가적이었으며 음절적이고 논리적인 의미를 가지고 있었습니다. 이 시스템의 복잡성은 중국에서 파생된 문자로 쓰여진 고대 일본어와 유사하며, 여기서 이러한 사이노그램 중 일부는 로고그램으로, 다른 일부는 음성 문자로 사용되었습니다.

백조개구리과

엘라미테 설형은 수메로-아카드어 설형의 단순화된 형태로, 현대 이란에 해당하는 지역에서 엘라미테 언어를 쓰는 데 사용되었습니다. 엘라마이트 설형은 때때로 다른 지역 문자인 원-엘라마이트 및 선형 엘라마이트와 경쟁했습니다. 가장 초기에 알려진 엘람인 설형문자는 기원전 2200년으로 거슬러 올라가는 아카디아인과 엘람인 사이의 조약입니다.[53] 그러나 일부 사람들은 기원전 2500년부터 사용되었을 수도 있다고 생각합니다.[54] 이 판들은 보존 상태가 좋지 않아 제한된 부분만 읽을 수 있지만, "나람 î의 친구는 나의 친구, 나람 î의 적은 나의 적"과 같이 자주 언급되는 것에서 알 수 있듯이 본문은 아카드 왕 나람스 î과 엘라미테 통치자 히타 사이의 조약인 것으로 이해됩니다.

가장 유명한 엘람 경전들과 궁극적으로 그것의 해독을 이끈 것들은 아케메네스 왕들에 의해 의뢰된 3개 국어의 베히스툰 비문들에서 발견된 것들입니다.[55] 로제타 스톤의 비문과 유사한 비문은 세 가지 다른 문자 체계로 작성되었습니다. 첫 번째는 1802년 게오르크 프리드리히 그로테펜드에 의해 해독된 고대 페르시아어였습니다. 두 번째 바빌로니아 설형문자는 고대 페르시아 문자 직후 해독되었습니다. 엘라미트는 이웃한 셈족의 언어와 다르기 때문에 1840년대까지 스크립트의 해독이 지연되었습니다.[56]

히타이트 설형동물

히타이트 설형문자는 기원전 1800년경의 고대 아시리아 설형문자를 히타이트어로 번안한 것입니다. 설형 문자가 히타이트 문자에 적용되었을 때, 아카드 문자로도 알려진 아카드 문자 표기법의 한 층이 문자에 추가되었습니다(아카드 문자 체계에 이미 내재되어 있었고 히타이트 문자도 보관되어 있었습니다). 따라서 전통적으로 로고그램에 의해 쓰여진 많은 히타이트 단어들의 발음은 이제 알려지지 않았습니다.

아시리아 설형동물

비록 "순수주의"가 유행했던 시기도 있었고, 음성적인 보완이 있는 기호를 사용하기보다 힘겹게 단어를 철자하는 경향이 더 두드러졌지만, 이러한 "혼합된" 글쓰기 방식은 바빌로니아와 아시리아 제국의 말기까지 계속되었습니다.[clarification needed] 그러나 그 당시에도 바빌로니아어 강의 계획서는 기록과 음소 문자의 혼합으로 남아 있었습니다.

철기 시대(기원전 10세기에서 6세기)에는 아시리아 설형이 더욱 단순화되었습니다. 캐릭터는 수메로-아카드 설형문자와 동일하게 유지되었지만, 각 캐릭터의 그래픽 디자인은 쐐기와 사각형에 더 많이 의존하여 훨씬 더 추상적이었습니다. 문자의 발음은 아카드어의 아시리아 방언의 발음으로 대체되었습니다.

6세기부터 아카디아어는 아람 문자로 쓰여진 아람어에 의해 소외되었지만, 신아시리아 설형문자는 파르티아 제국 (기원전 250년–기원후 226년) 시대까지 문학 전통에서 사용되었습니다.[58] 마지막으로 알려진 설형문자인 천문학문은 서기 75년에 쓰여졌습니다.[59] 설형문자를 읽는 능력은 서기 3세기까지 지속되었을 수 있습니다.[60][61]

파생 스크립트

고대 페르시아 설형(기원전 5세기)

설형문자의 복잡성으로 인해 스크립트의 여러 단순화된 버전이 개발되었습니다. 고대 페르시아의 설형문자는 기원전 5세기 다리우스 대왕에 의해 독립적이고 관련이 없는 단순한 설형문자 집합으로 개발되었습니다. 대부분의 학자들은 이 문자 체계가 당시의 다른 문자 체계, 예를 들어 엘라미테, 아카디아, 후리아, 히타이트 설형문자와 뚜렷한 연관성이 없기 때문에 독립적인 발명품이라고 생각합니다.[62]

그것은 아시리아보다 훨씬 적은 수의 웨지 획을 사용하고 "신"과 같은 자주 발생하는 단어에 대한 소수의 로고그램과 함께 반알파벳 강의 계획서를 만들었습니다.𐏎), "왕"(𐏋) 또는 "나라"(𐏌). 이 설형 문자(36개의 음성 문자와 8개의 로고그램)의 거의 순수한 알파벳 형태인 이 설형 문자는 기원전 6세기부터 기원전 4세기까지 초기 아케메네스 통치자들에 의해 특별히 고안되고 사용되었습니다.[63]

그 단순함과 논리적 구조 때문에, 구 페르시아 설형 문자는 1802년 게오르크 프리드리히 그로테펜드의 업적을 시작으로 현대 학자들에 의해 처음으로 해독되었습니다. 그 후 다양한 고대 이중언어 또는 삼중언어 비문이 다른 문자, 훨씬 더 복잡하고 더 고대 문자를 해독할 수 있게 해주었습니다.

우가리트어

우가리트어는 설형문자법을 사용하여 쓰여진 셈족의 표준 알파벳인 우가리트어 알파벳을 사용하여 쓰여졌습니다.

고고학

현대에는 50만[14]~200만 개의 설형 문자판이 발굴된 것으로 추정되며, 이 중 약 30,000[64]~100,000개만이 읽히거나 출판되었습니다. 대영박물관이 가장 많은 소장품(약 13만 점)을 보유하고 있으며, 베를린 보르다시아티스 박물관, 루브르 박물관, 이스탄불 고고학 박물관, 이라크 국립 박물관, 예일 바빌로니아 컬렉션(약 4만 점), 펜 박물관이 그 뒤를 이었습니다. 이들 대부분은 "번역, 연구 또는 출판되지 않은 채 한 세기 동안 이 컬렉션에 머무른다"고 하는데,[14] 이는 세계에 자격을 갖춘 설형문자가 몇 백 명 밖에 없기 때문입니다.[64]

해독

설형문자의 해독은 1836년 고대 페르시아 설형문자의 해독에서 시작되었습니다.

현대에 출판된 최초의 설형문자는 페르세폴리스 유적에 있는 아케메네스 왕가의 비문에서 복사한 것이며, 최초의 완전하고 정확한 사본은 1778년 카르스텐 니부어(Carsten Niebuhr)에 의해 출판되었습니다. 니부어의 출판은 1802년 그로테펜드에 의해 처음으로 돌파구를 마련하는 데 사용되었습니다. 즉, 니부어가 세 개의 다른 언어를 나란히 출판했다는 사실과 "왕"이라는 단어를 인정한 것입니다.[66]

설형문자의 재발견과 출판은 17세기 초에 이루어졌으며, 아케메네스 왕가의 비문은 3개의 다른 언어(두 개의 다른 문자가 있음)라는 초기 결론이 도출되었습니다. 1620년, 가르시아 데 실바 피게로아는 페르세폴리스의 비문을 아케메네스 시대의 것으로 추정하고, 그것들을 고대 페르시아인으로 확인하고, 그 유적이 페르세폴리스의 고대 거주지라고 결론지었습니다. 1621년, 피에트로 델라 발레는 글쓰기의 방향을 왼쪽에서 오른쪽으로 명시했습니다. 1762년, 장 자크 바르텔레미는 페르세폴리스에 있는 비문이 바빌론의 벽돌에서 발견된 것과 닮았다는 것을 발견했습니다. 카르스텐 니부어는 1778년에 페르세폴리스의 비문을 최초로 복제하여 세 가지 다른 유형의 글을 정착시켰고, 그것은 그 후 니부어 1, 2, 3으로 알려지게 되었습니다. 그는 경전 중 하나에서 단어 분할의 표시를 처음으로 발견했습니다. Oluf Gerhard Tychsen은 1798년에 문자에 대한 24개의 음성 또는 알파벳 값을 처음으로 나열했습니다.

실제 해독은 게오르크 프리드리히 그로테펜드가 고대 페르시아 설형에 대한 연구에서 시작한 19세기 초까지 이루어지지 않았습니다. 그의 뒤를 이어 1822년 앙투안-장 생-마르탱, 1823년 라스무스 크리스티안 라스크가 이어졌는데, 그는 아케메니데스라는 이름과 자음 m과 n을 처음으로 해독했습니다. 외젠 버누프(Eugène Burnouf)는 1833-1835년에 다양한 사트라피와 자음 k와 z의 이름을 확인했습니다. 크리스티안 라센은 고대 페르시아어의 문법적 이해와 모음 사용에 큰 기여를 했습니다. 해독가들은 페르세폴리스의 짧은 3개 국어 비문과 간느님의 비문을 그들의 작업에 사용했습니다.

마지막 단계에서 헨리 롤린슨과 에드워드 힉스는 3개 국어로 된 베히스툰 비문의 해독을 완료했습니다. 에드워드 힉스(Edward Hinks)는 고대 페르시아어가 부분적으로 음절이라는 것을 발견했습니다.

2023년에는 컨벌루션 신경망이 있는 자연어 처리 방법을 사용하여 아카드어와 같은 쿠네이폼 언어의 자동 고품질 번역을 달성할 수 있음을 보여주었습니다.[70]

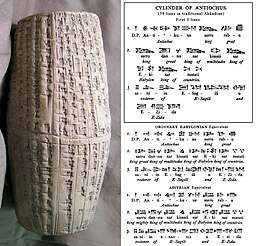

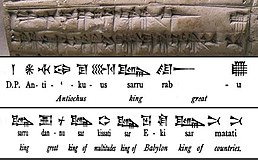

음역

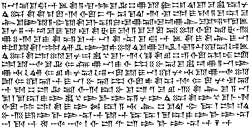

(c.250 BC)

"안티오쿠스, 왕, 위대한 왕, 복수의 왕, 바빌론의 왕, 국가의 왕."

위의 이미지는 텍스트의 아카드어 발음을 기록하지만 실제 철자는 매우 논리적이며 다음과 같이 엄격하게 번역되며 로고그램(Sumerograms)은 대문자로, 강의 계획서(음성 기호)는 이탤릭체로 표시됩니다.

1. 반(反)ʾ u-ku-us LUAL GAL-u

2. 루갈 단 누 루갈 샤르 루갈.킬루갈 쿠르-쿠르

3. za-ni-in ESAG.IL ù.ZI.DA[76]

유니코드로:

1. 𒁹𒀭𒋾𒀪𒆪𒊻𒈗𒃲𒌑

2. 𒈗𒆗𒉡𒈗𒎗𒈗𒂊𒆠𒈗𒆳𒆳

3. 𒍝𒉌𒅔𒂍𒊕𒅍𒅇𒂍𒍣𒁕

설형문자는 음역을 위한 특정한 형식을 가지고 있습니다. 스크립트의 다가성 때문에, 번역은 번역 학자의 특정 선택을 필요로 하며, 각 기호의 경우 원본 문서에서 가능한 여러 의미 중 어느 것이 의도되었는지 결정해야 합니다. 예를 들어, 히타이트 문자의 DINGIR(𒀭) 기호는 히타이트 음절 a를 나타낼 수도 있고, 음절 il을 나타내는 아카디아 어구의 일부일 수도 있으며, 원래 수메르어의 의미인 '신' 또는 신에 대한 결정적인 의미를 나타내는 수메로그램일 수도 있습니다. 번역에서는 현재 상황에서의 역할에 따라 동일한 글리프의 다른 표현이 선택됩니다.[77]

따라서 DINGIR(𒀭)와 A(𒀀)를 연속적으로 포함하는 텍스트는 아카디아어 단어 "ana", "ila", "god + "a"(고발 사건 종결), god + water 또는 신성한 이름 "A" 또는 "Water"를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다. 어떤 사람이 어떻게 기호를 읽을 것인지를 결정하고 "ana", "ila", "Ila", "Ila" ("god"+accusive case") 등으로 기호를 조립합니다. 그러나 이 기호들을 번역하면 대시 "il-a", "an-a", "DINGIR-a" 또는 "Da"로 구분됩니다. 이것은 여전히 원래의 설형문자보다 읽기 쉽지만, 이제 독자는 소리를 원래의 기호로 추적하여 그것들을 읽는 방법에 대해 올바른 결정이 내려졌는지 확인할 수 있습니다. 따라서 번역된 문서는 번역 학자가 선호하는 읽기뿐만 아니라 원문을 재구성할 수 있는 기회를 제공합니다.

수메르어, 아카드어(바빌로니아어), 히타이트어(및 루위어) 설형문자를 번역하는 규칙은 다양합니다. 다양한 분야에 걸쳐 널리 사용되는 한 가지 관습은 동음이의 모호함을 줄여주는 약어로 급성 악센트와 중대한 악센트를 사용하는 것입니다. 따라서 u는 음운 u를 표현하는 첫 번째 글리프인 u(𒌋)에 해당합니다. 급성 악센트인 u는 시리즈의 두 번째 u(𒌑)와 세 번째 u(𒅇)에 해당하는 중대한 악센트 ù입니다. 번호를 매기는 순서는 관습적이지만 본질적으로 자의적이며 암호 해독 역사의 결과입니다. Sumerian 변환에서 곱셈 부호('x')는 타이포그래피 결찰을 나타내는 데 사용됩니다. 위와 같이 기호는 대문자로 표시되고, 번역문에서 선택된 특정 판독값은 작은 글자로 표시됩니다. 따라서 대문자는 개별 구성 기호(예를 들어 화합물 IGI)의 합과 다른 판독값을 갖는 기호 시퀀스인 소위 디리 화합물을 나타내는 데 사용될 수 있습니다.A(𒅆𒀀) – "눈" + "물" – "거품"을 의미하는 "임허"라는 글자가 있습니다. 디리 화합물에서 개별 기호는 음역으로 점으로 구분됩니다. 대문자는 Sumerogram(예: K ù)을 나타내기 위해 사용될 수도 있습니다.밥바 𒆬𒌓 – "은"을 뜻하는 수메르어 – 의도된 아카디아 읽기 카스품, "은", 아카도그램 또는 단순히 편집자 읽기가 불확실한 기호 시퀀스와 함께 사용됩니다. 당연히, "진짜" 읽기가 명확하다면, 작은 글자로 번역: IGI에서 제시될 것입니다.A는 imhur로4 렌더링됩니다.

수메르어는 약 1세기 동안 학자들에 의해서만 널리 알려지고 연구되어 왔기 때문에 수메르어 이름에 대한 수용된 읽기의 변화가 수시로 일어나고 있습니다. 그리하여 한때 우르의 왕 𒌨𒀭𒇉의 이름은 우르바우어로 읽혔으며, 후에 우르-엔구르로 읽혀졌으며, 지금은 우르-남무 또는 우르-남마로 읽히며, 우르의 왕 루갈자게시(𒈗𒍠𒄀𒋛)에 대해서는 몇몇 학자들이 운갈자기시 등을 계속해서 읽었습니다. 또한, 더 오래된 시대의 몇몇 이름들로, 그들의 보유자가 수메르인인지 셈족인지에 대한 불확실성이 종종 있었습니다. 전자라면 그들의 이름을 수메르인으로 읽을 수 있는 반면, 셈족이라면 그들의 이름을 쓰는 표시는 아마도 셈족의 동치에 따라 읽힐 것이지만, 때때로 셈족은 진짜 수메르인의 이름을 쓰는 것을 볼 수 있습니다. 셈족의 이름을 구성하는 기호들이 음성적인 읽기를 나타내는 것인지 아니면 기록적인 화합물을 나타내는 것인지에 대한 의문도 있었습니다. 따라서 예를 들어, 𒌷𒈬𒍑로 쓰인 기시의 셈족 통치자 우루무우쉬의 비문이 처음 해독되었을 때, 우루무우쉬는 수메르어로 "그가 도시를 세웠다"고 읽을 수 있었기 때문에 그 이름은 처음에 기록학으로 받아들여졌고, 학자들은 그 이름을 원래 셈족에게 알루우샤르시드로 다시 번역했습니다. 나중에 URU 부호(𒌷)도 리로 읽을 수 있으며 그 이름이 아카드 왕 리무쉬의 것이라는 것이 인식되었습니다.

재고계약

수메르인의 설형문자는 1,000개(또는 변종이 포함된 경우 약 1,500개) 정도의 뚜렷한 기호를 가지고 있었습니다. 이 숫자는 기원전 24세기와 아카드 기록의 시작에 의해 약 600개로 줄었습니다. 수메르어의 모든 기호가 아카드 문자에 사용되는 것은 아니며, 모든 아카드어의 기호가 히타이트 문자에 사용되는 것도 아닙니다.

A. Falkenstein(1936)은 초기(우룩 후기, 34~31세기)에 사용된 939개의 기호를 나열하고 있습니다. (이 단락에 언급된 작품은 #성서를 참조하십시오.) 수메르 양식에 중점을 두고, 데이멜(1922)은 초기 왕조 제2기(28세기)와 초기 왕조 제3기(26세기)에 사용된 870개의 기호를 나열합니다. Rosengarten(1967)은 Sumerian (Sargonian 이전) Lagash에서 사용된 468개의 기호와 Mittermayer 및 Attinger(2006, Altbabylonische Zeichenliste der Sumerisch-Literarischen Texte 또는 "aBZL")는 Isin-Larsa 및 Old Babylonian 시대에 쓰여진 480개의 Sumerian 양식을 나열합니다. 아카디아 양식과 관련하여 수년간 표준 핸드북은 Borger(1981, 아시리쉬-바빌로니쉬 자이첸리스테 또는 "ABZ")로 아시리아어/바빌로니안어 표기에 사용된 598개의 기호를 사용했으며, 최근에는 Borger(2004, Mesopotamish Zeichenlexikon 또는 "MesZL")로 대체되어 907개의 기호로 확장되었습니다. 그들의 수메르어 판독치의 확장과 새로운 번호 체계

히타이트 설형에 사용된 기호는 포레르(Forrer, 1922), 프리드리히(Friedrich, 1960), 뤼스터와 노이(Rüster and Neu, 1989, Hethitaches Zeichenlexikon 또는 "HZL")에 의해 나열됩니다. HZL에는 총 375개의 기호가 나열되어 있으며, 많은 기호가 변형되어 있습니다(예를 들어, 숫자 123 EGIR의 경우 12개의 변형이 제공됨).

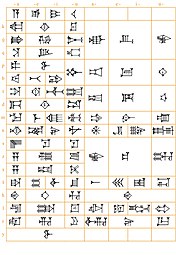

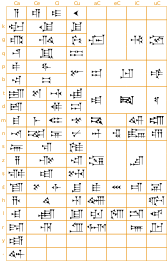

강의계획서

아래 표는 Sumero-Akkadian 강의 계획서의 번역 체계를 포함합니다.

| 바 | 베 | Vi | 부 | aV | eV | iV | uV | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| = 𒀀 a(₂) = 𒀉 | e = 𒂊 é (e ₂) = 𒂍 | i = 𒄿 ii (i ₂) = 𒐊 | u = 𒌋 uu (u ₂) = 𒌑 | = 𒀀 a(₂) = 𒀉 | e = 𒂊 é (e ₂) = 𒂍 | i = 𒄿 ii (i ₂) = 𒐊 | u = 𒌋 uu (u ₂) = 𒌑 | |||

| a- | ai = 𒀀𒀀 | ea = 𒀀 | ia = 𒅀 ia(ia ₂) = 𒐊 | ua = 𒇇 ua(ua ₂) = 𒁱 | -a | |||||

| 이- | ea = 𒀀 | 즉 = 𒅀 | -e | |||||||

| 아이- | ia = 𒅀 ia(ia ₂) = 𒐊 | 즉 = 𒅀 | ii = 𒅀 i ì (ii ₃) = 𒂊 | iu = 𒅀 iu (iu₂) = 𒉿 | ai = 𒀀𒀀 | ii = 𒅀 i ì (ii ₃) = 𒂊 | -이 | |||

| u- | ua = 𒇇 ua(ua ₂) = 𒁱 | iu = 𒅀 iu (iu₂) = 𒉿 | -u |

| 카 | 세 | 시 | CU | aC | ecC | iC | uC | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ʾ- | ʾa = 𒀪 | ʾe = 𒀪 ʾé (ʾ e ₂) = 𒄴 | ʾi = 𒀪 ʾ이(ʾ이 ₂) = 𒄴 | ʾu = 𒀪 | ʾ =𒀪 a ʾ (a ʾ₂) = 𒄴 | eʾ = 𒀪 é ʾ(e ʾ₂) = 𒄴 | iʾ = 𒀪 ii ʾ (i ʾ₂) = 𒄴 | u ʾ = 𒀪 u ʾ (u ʾ₂) = 𒄴 | - ʾ | |

| b- | ba = 𒁀 바(ba ₂) = 𒉺 | = 𒁁이 되다 bé (be ₂) = 𒁉 | bi = 𒁉 bí(bi ₂) = 𒉈 | bu = 𒁍 bu (bu ₂) = 𒆜 | ab = 𒀊 | eb = 𒅁 éb(eb ₂) = 𒌈 | ib = 𒅁 ib (ib ₂) = 𒌈 | ub = 𒌒 | -b | |

| d- | da = 𒁕 dá(다 ₂) = 𒋫 | 데 = 𒁲 데(데 ₂) = 𒌣 | di = 𒁲 dí(di ₂) = 𒊹 | du = 𒁺 du (du ₂) = 𒌅 | 광고 = 𒀜 ad(ad ₂) = 𒄉 | ed = 𒀉 | id = 𒀉 id (id ₂) = 𒀀𒇉 | ud = 𒌓 ud(ud ₂) = 𒀾 | -d | |

| g- | 가 = 𒂵 가(가 ₂) = 𒂷 | ge = 𒄀 gé (ge ₂) = 𒆤 | gi = 𒄀 gí(gi ₂) = 𒆤 | gu = 𒄖 gu (구 ₂) = 𒄘 | ag = 𒀝 agg(ag ₂) = 𒉘 | eg = 𒅅 | ig = 𒅅 | ug = 𒊌 ug(ug ₂) = 𒄊, 𒊊 | -g | |

| ḫ- | ḫa = 𒄩 | ḫe = 𒄭 ḫé (ḫ e ₂) = 𒃶 | ḫi = 𒄭 ḫ이(ḫ이 ₂) = 𒃶 | ḫu = 𒄷 | ḫ =𒄴 a ḫ (a ḫ₂) = 𒋀 | eḫ = 𒄴 é ḫ(e ḫ₂) = 𒀪 | iḫ = 𒄴 ii ḫ (i ḫ₂) = 𒀪 | u ḫ = 𒄴 u ḫ (u ḫ₂) = 𒌔 | - ḫ | |

| k- | ka = 𒅗 카(카 ₂) = 𒆍 | ke = 𒆠 ké (ke ₂) = 𒄀 | ki = 𒆠 kí (ki ₂) = 𒄀 | ku = 𒆪 쿠(쿠 ₂) = 𒅥 | ak = 𒀝 아크(ak ₃) = 𒋃 | ek = 𒅅 | ik = 𒅅 | uk = 𒊌 | -k | |

| l- | la = 𒆷 lá(la ₂) = 𒇲 | le = 𒇷 레(르 ₂) = 𒉌 | li = 𒇷 lí (li ₂) = 𒉌 | lu = 𒇻 루(루 ₂) = 𒇽 | al = 𒀠 al(al ₂) = 𒀩 | el = 𒂖 | il = 𒅋 일(일 ₂) = 𒅍 | ul = 𒌌 ú (ul ₂) = 𒉡 | -l | |

| m- | ma = 𒈠 má(마 ₂) = 𒈣 | me = 𒈨 mé (me ₂) = 𒈪 | mi = 𒈪 mí(mi ₂) = 𒊩 | mu = 𒈬 mu (mu ₂) = 𒊬 | am = 𒄠 am (am ₂) = 𒉘 | em = 𒅎 | 임 = 𒅎 임(임 ₂) = 𒁽 | um = 𒌝 um (um ₂) = 𒌓 | -m | |

| n- | na = 𒈾 ná(나 ₂) = 𒈿 | ne = 𒉈 ne(네 ₂) = 𒉌 | ni = 𒉌 ni(ni ₂) = 𒅎 | nu = 𒉡 nu(nu ₂) = 𒈿 | = 𒀭 안(₂) = 𒄒 | en = 𒂗 én(en ₂) = 𒋙𒀭, 𒌋𒀭 | = 𒅔에서 in ₄ = 𒂗 | un = 𒌦 | -n | |

| p- | pa = 𒉺 pa(pa ₂) = 𒁀 | pe = 𒉿 pé (pe ₂) = 𒁉 | 파이 = 𒉿 pi(pi ₂) = 𒁉 | pu = 𒁍 pu(pu ₂) = 𒇥 | ap = 𒀊 ap(ap ₂) = 𒀖 | ep = 𒅁 엡(ep ₂) = 𒌈 | ip = 𒅁 ip(ip ₂) = 𒌈 | 위 = 𒌒 위로(위 ₂) = 𒂠 | -p | |

| q- | qa = 𒋡 | qe = 𒆥 | qi = 𒆥 | qu = 𒄣 qu(₂) = 𒆪 | aq = 𒀝 | eq = 𒅅 | iq = 𒅅 | uq = 𒊌 uq ₅ = 𒂦 | -q | |

| r- | ra = 𒊏 rá(라 ₂) = 𒁺 | re = 𒊑 ré (재₂) = 𒌷 | 리 = 𒊑 리(리 ₂) = 𒌷 | ru = 𒊒 ru(ru ₂) = 𒆕 | ar = 𒅈 | er = 𒅕 ér(er ₂) = 𒀀𒅆 | ir = 𒅕 ír(₂) = 𒀀𒅆 | 너의 = 𒌨 Ur (ur ₂) = 𒌫 | -r | |

| s- | sa = 𒊓 sá(사 ₂) = 𒁲 | se = 𒋛 sé (se ₂) = 𒍣 | si = 𒋛 sí(si ₂) = 𒍣 | su = 𒋢 su(su ₂) = 𒍪 | = 𒊍로서 | es = 𒄑 | 는 = 𒄑 입니다. 이시스(는 ₂) = 𒅖 | 우리= 𒊻 us (us ₂) = 𒍑 | -s | |

| ṣ- | ṣa = 𒍝 ṣα(ṣ ₃) = 𒀭 | ṣe = 𒍢 ṣé (ṣ e ₂) = 𒍣 | ṣi = 𒍢 | ṣu = 𒍮 ṣ우(ṣ우 ₂) = 𒍪 | ṣ =𒊍 a ṣ (a ṣ₂) = 𒀾 | eṣ = 𒄑 è ṣ (e ṣ₃) = 𒀊 | iṣ = 𒄑 ii ṣ (i ṣ₂) = 𒅖 | u ṣ = 𒊻 u ṣ (u ṣ₂) = 𒍑 | - ṣ | |

| ś- | śa = 𒊓 ś아(ś ₂) = 𒁲 | śe = 𒋛 śé (ś e ₂) = 𒋝 | śi = 𒋛 | śu = 𒋢 | ś =𒀾 | iś = 𒅖 iś₇ = 𒀊 | u ś = 𒍑 | - ś | ||

| 슈- | 샤 = 𒊭 샤(샤 ₂) = 𒃻 | 셰 = 𒊺 셰(셰 ₂) = 𒋛 | 시 = 𒅆 시(시 ₂) = 𒋛 | 슈 = 𒋗 슈(슈 ₂) = 𒋙 | aash = 𒀸 아시(아시 ₂) = 𒀾 | 에시 = 𒌍 에시(에시 ₂) = 𒂠 | 아이시 = 𒅖 이시(이시 ₂) = 𒆜 | uš = 𒍑 우시 (uš ₂) = 𒁁 | -시 | |

| 티- | ta = 𒋫 타(타 ₂) = 𒁕 | te = 𒋼 té (te ₂) = 𒊹 | ti = 𒋾 tí(ti ₂) = 𒊹 | tu = 𒌅 tu (tu ₂) = 𒌓 | = 𒀜에 á(₂ 시) = 𒄉 | et = 𒀉 | it = 𒀉 í(it ₂) = 𒀀𒇉 | u = 𒌓 | -t | |

| ṭ- | ṭa = 𒁕 | ṭe = 𒁲 | ṭi = 𒁲 | ṭu = 𒂅 | ṭ =𒀜 a ṭ (a ṭ₂) = 𒄉 | eṭ = 𒀉 | iṭ = 𒀉 | u ṭ = 𒌓 | - ṭ | |

| w- | wa = 𒉿 wá(wa ₂) = 𒁀 | 우리 = 𒉿 we (we ₂) = 𒊄 | wi = 𒉿 wi (wi ₂) = 𒊅 | wu = 𒉿 wu(wu ₂) = 𒊇 | aw = 𒉿 | ew = 𒉿 | iw = 𒉿 | uw = 𒉿 | -w | |

| y- (j-) | ya / ja = 𒉿 | ye / je = 𒉿 | yi / ji = 𒉿 | yu / ju = 𒉿 | ay / aj = 𒀀𒀀 | -y(-j) | ||||

| z- | za = 𒍝 zá(za ₂) = 𒉌𒌓 | ze = 𒍣 zé (ze ₂) = 𒍢 | zi = 𒍣 zí(zi ₂) = 𒍢 | zu = 𒍪 zu(zu ₂) = 𒅗 | az = 𒊍 아즈(az ₂) = 𒀾 | ez = 𒄑 éz(ez ₂) = 𒌍 | iz = 𒄑 이즈(iz ₂) = 𒅖 | uz = 𒊻 Uz(uz ₂) = 𒍑 | -z |

| aCV | eCV | iCV | uCV | |

|---|---|---|---|---|

| -ʾ- | ʾa = 𒆹 | u ʾa = 𒇇𒀀 | ||

| eʾi = 𒂍𒀀 | u ʾi = 𒇇𒀀 | |||

| e ʾu = 𒂍𒀀 | u ʾu = 𒇇𒀀 | |||

| -b- | aba = 𒀊 아바(aba ₃) = 𒀜 | 우바(우바 ₂) = 𒂠 ù바(우바 ₃) = 𒀚 | ||

| ubi = 𒃴 유비 (ubi₂) = 𒋦 | ||||

| ubu = 𒀹 우부 (우부 ₂) = 𒌒 | ||||

| -d- | 에디 = 𒃄 | idi = 𒃟 | ||

| udu = 𒇻 udu (udu ₂) = 𒋗𒁁 | ||||

| -g- | 다시 = 𒂆 아가(아가 ₂) = 𒉘 | 에가 = 𒀀𒈪𒀀 에가(예가 ₂) = 𒉧 | 이가 = 𒅅 | uga = 𒌑𒉀𒂵 우가 (우가 ₂) = 𒀀𒅗 |

| ege = 𒂠 ége(ege ₂) = 𒊩𒂠 | ||||

| egi = 𒂠 에기(에기 ₂) = 𒊩𒂠 | igi = 𒅆 이기(이기 ₂) = 𒅊 | |||

| agu = 𒂆 | egu = 𒀀𒆪 | 이구 = 𒅆 | ugu = 𒌋𒅗 우구(우가 ₂) = 𒀀𒅗 | |

| -ḫ- | ḫ a = 𒄴 a ḫ a (a ḫ a ₂) = 𒋀 | |||

| eḫe = 𒀉𒌓𒁺 | ||||

| ḫ i = 𒋀 a ḫi (a ḫ i ₂) = 𒀉 | eḫi = 𒀉𒌓𒁺 | |||

| u ḫu = 𒄴 u ḫ u (u ḫ u ₂) = 𒌔 | ||||

| -아이- | aia = 𒀀𒀀 아이아(aia ₂) = 𒀀 | uia = 𒌋𒐊 | ||

| -k- | 일명 = 𒀝 아카(일명 ₂) = 𒉘 | |||

| eki = 𒂊 | ||||

| 아이쿠 = 𒃷 | 우쿠 = 𒂆 우쿠(우쿠 ₂) = 𒇳𒁺 | |||

| -l- | 알라 = 𒌷 알라 (알라 ₂) = 𒌷𒈨𒌍 | ela = 𒀀𒆗 | ila = 𒀭 일라(일라 ₂) = 𒅍 | ula = 𒌌 ú라 (ula ₂) = 𒃪 |

| 에일 = 𒌷 | ele = 𒌋𒅗 éle (ele ₂) = 𒂖 | |||

| ali = 𒌷 | ili = 𒀭 일리 (일리 ₂) = 𒅍 | uli = 𒅴 | ||

| 알루 / 알루 = 𒌷 | ilu = 𒀭 | ulu = 𒌌 | ||

| -음- | am = 𒂼 하마(아마 ₂) = 𒄠 | uma = 𒍻 | ||

| 나 = 𒂼 아메 (아메 ₂) = 𒃣 | eme = 𒅴 éme (eme ₂) = 𒎘 | |||

| imi = 𒅎 아이미(이미 ₂) = 𒂼 | ||||

| umu = 𒌝 | ||||

| -n- | ana = 𒁹 아나(아나 ₂) = 𒀭 | = 𒀸에 이나(₂) = 𒅆 | ||

| eni = 𒂗 | ini = 𒅔 이니(이니 ₂) = 𒅆 | |||

| anu = 𒀭 | enu = 𒂗 ēnu = 𒅆 | īnu = 𒅆, 𒅆 | unu = 𒀔 우누(unu ₂) = 𒋼𒀕 | |

| -q- | 아카 = 𒀝 | |||

| -r- | ara = 𒊭 아라(아라 ₂) = 𒌒 | 시대 = 𒀴𒊏 에라(에라 ₂) = 𒀀𒅆 | 이라 = 𒀀𒅆 | ura ₁₅ = 𒋀𒀕 ura ₁₆ = 𒋀𒀊 |

| ari = 𒌵 | eri = 𒌷 eri ₄ = 𒌷? | 이리 = 𒌷 iri ₈ = 𒁁 | uri = 𒌵 | |

| aru = 𒉺 | 에루 = 𒀴 에루(eru₂) = 𒊕𒊩 | uru = 𒌷 ú루(우루 ₂) = 𒍍 | ||

| -s- | = 𒊍로서 | usa = 𒐍, 𒑄 | ||

| asi = 𒀀𒌁 | esi = 𒆗 | isi = 𒅖 | usi = 𒃥 | |

| usu = 𒀉𒆗 우수(usu ₂) = 𒍑 | ||||

| -시- | 아샤 = 𒀸 아샤(아샤 ₂) = 𒀾 | 에샤 = 𒀀𒌁 에샤(에샤 ₂) = 𒌍 | ||

| 에셰 = 𒌍 에셰 (에셰 ₂) = 𒂠 | ||||

| 이시 = 𒅖 이시(이시 ₂) = 𒋙𒀯 | ||||

| 우슈 = 𒁔 우슈 (우슈 ₂) = 𒌋𒌓 | ||||

| -t- | ita ₄ = 𒀭𒀀𒇉 ita ₅ = 𒀀𒇉 | uta = 𒌓 | ||

| iti = 𒌗 이티(이티 ₂) = 𒌛 | ||||

| 이투 = 𒌗 이투(이투 ₂) = 𒌛 | utu = 𒌓 | |||

| -y-(- ̭- / -j-) | aya / ai̭a / aja = 𒀀𒀀 | iya / ija = 𒀀𒀀 | ||

| aye / ai̭e / aje = 𒀀𒀀 | iye / ije = 𒀀𒀀 | |||

| ayi / ai̭i / aji = 𒀀𒀀 | iyi / iji = 𒀀𒀀 | |||

| ayu / ai̭u / aju = 𒀀𒀀 | iyu / iju = 𒀀𒀀 | |||

| -z- | 아자 = 𒊍 | ù자(uza ₃) = 𒍚 | ||

| izi = 𒉈 이지 (이지 ₂) = 𒆠𒉈 | ||||

| azu = 𒉙 | 이즈 = 𒉈 | uzu = 𒍜 우즈(우즈 ₂) = 𒉙 |

| CaV/CaC | CeV/CeC | CiV/CiC | CuV/CuC | |

|---|---|---|---|---|

| b- | ba ʾ = 𒁁 | |||

| 아기 = 𒉽 바브(bab ₂) = 𒌓 | ||||

| 나쁜 = 𒁁 바드(나쁜 ₃) = 𒂦 | 입찰 = 𒂍 bid(입찰 ₂) = 𒁁 | |||

| 가방 = 𒄷 | 큰 = 𒋝 | 버그 = 𒈮 | ||

| ba ḫ = 𒄷 바 ḫ(바 ḫ₃) = 𒈜 | bu ḫ = 𒈜 | |||

| bak = 𒄷 | 바이크 = 𒋝 | 북 = 𒈮 | ||

| bal = 𒁄 ball(발 ₂) = 𒁔 | bel = 𒉈 벨(벨 ₂) = 𒉋 | 빌 = 𒉈 빌 ₂ = 𒉋 | bul = 𒇧 불(불 ₂) = 𒁔 | |

| bum = 𒅤 bum (범 ₂) = 𒁆, 𒂀 | ||||

| ban = 𒉼 반(반 ₂) = 𒑏 | 빈 = 𒀳 | 번 = 𒇌 번(분 ₂) = 𒅮 | ||

| 잽 = 𒉽 | ||||

| baq = 𒄷 | biq = 𒋝 | |||

| 막대 = 𒁇 바(bar ₂) = 𒁈 | ber = 𒄵 bér (베르 ₂) = 𒌓 | bir = 𒄵 bír (bir ₂) = 𒌓 | bur = 𒁓 부르(부르 ₂) = 𒁔 | |

| bís (bis ₂) = 𒄫 | ||||

| 바쉬 = 𒈦 | 베시 ₁₂ = 𒌓 | 비시 = 𒄫 | 부쉬 = 𒆜 부시 (부시 ₂) = 𒄫 | |

| 배트 = 𒁁 배트(바트 ₂) = 𒉻 | 내기 = 𒂍 | 비트 = 𒂍 비트(비트 ₂) = 𒁁 | ||

| ba ṭ = 𒁁 | bi ṭ = 𒂍 | |||

| biz = 𒁉 | ||||

| d- | ||||

| 댑 = 𒁳 | dib = 𒁳 díb (dib₂) = 𒆪 | 더빙 = 𒁾 덤(dub₂) = 𒂀 | ||

| 아빠=𒋺 | did = 𒅎 | 더드 = 𒉺𒍜 | ||

| dag = 𒁖 | 땅을 파다 = 𒉌 | 파낸 = 𒂁 더그(dug₂) = 𒌇 | ||

| da ḫ = 𒈭 | de ḫ = 𒁾 데 ḫ(데 ḫ₂) = 𒌝 | di ḫ = 𒁾 di ḫ(di ḫ₂) = 𒌝 | du ḫ = 𒂃 | |

| 닭 = 𒁖 닥(dak₃) = 𒉌𒂟 | 다이크 = 𒉌 | 덕 = 𒂁 덕(덕 ₂) = 𒌇 | ||

| dal = 𒊑 dál(달 ₂) = 𒈦𒄘𒃼 | del = 𒀸 dél (del ₂) = 𒇺 | dil = 𒀸 | dul = 𒌋𒌆 둘(dul₂) = 𒇥 | |

| 댐 = 𒁮 담(댐 ₂) = 𒌓 | 데임 = 𒁶 | dim = 𒁴 dím(dim ₂) = 𒁶 | dum = 𒌈 dùm (dum₃) = 𒁮 | |

| dan = 𒆗 dán(단 ₂) = 𒃞 | den = 𒁷 | din = 𒁷 | dun = 𒂄 dùn(dun₃) = 𒂅 | |

| dap = 𒁳 댑(답 ₂) = 𒋰 | 딥 = 𒁳 | dup = 𒁾 덤핑(업 ₂) = 𒂀 | ||

| daq = 𒁖 daq(daq ₃) = 𒉌𒂟 | diq = 𒉌 | duq = 𒂁 | ||

| dar = 𒁯 다르(다르 ₂) = 𒅁 | der = 𒋛𒀀 | dir = 𒋛𒀀 | dur = 𒄙 dür (dur₂) = 𒂉, 𒆪 | |

| das = 𒌨 | ||||

| 다슈 = 𒌨 다시(다시 ₂) = 𒁹 | 데시 = 𒁹 데시(데시 ₂) = 𒀸 | 디시 = 𒁹 디시 (디시 ₂) = 𒀸 | 뒤시 = 𒆪 두시(dušh, dušh ₂) = 𒁹 | |

| dat = 𒋺 | ||||

| g- | gab = 𒃮 | gib = 𒄃 gíb (gib₂) = 𒁉𒑖 | gub = 𒁺 | |

| gad = 𒃰 | 아찔한 = 𒆤 | gud = 𒄞 gud (gud ₂) = 𒊥 | ||

| 개그 = 𒆕 | 긱 = 𒈪𒉭 gig(gig₂) = 𒈪 | gug = 𒍝𒄢 gug (gug₂) = 𒈖 | ||

| 각 = 𒆕 | gik = 𒈪𒉭 | 국(국 ₂) = 𒈖 | ||

| gal = 𒃲 갈(갈 ₂) = 𒅅 | 젤 = 𒄃 젤(겔 ₂) = 𒆸 | gil = 𒄃 길(길 ₂) = 𒆸 | 굴 = 𒄢 귈(굴 ₂) = 𒆰 | |

| 감 = 𒃵 감(감 ₂) = 𒄰 | 보석 = 𒁶 젬(gem₃) = 𒊩𒆳 | gim = 𒁶 짐(gim₂) = 𒂅 | 껌 = 𒄣 | |

| 간 = 𒃶 간(간 ₂) = 𒃷 | gen = 𒁺 gen (gen ₃) = 𒆳 | 진 = 𒁺 긴(긴 ₂) = 𒂅 | 총 = 𒄘𒌦 | |

| 갭 = 𒃮 가프(갭 ₂) = 𒆏 | gip (gip ₂) = 𒄒 | gup = 𒁺 굽(굽 ₂) = 𒇷 | ||

| giq = 𒈪𒉭 | guq = 𒍝𒄢 | |||

| gar = 𒃻 gár(가 ₂) = 𒂶 | ger = 𒄫 제르(거 ₂) = 𒄈 | gir = 𒄫 gír (여자 ₂) = 𒄈 | gur = 𒄥 구르(구르 ₂) = 𒑲 | |

| 가스 = 𒄤 가스(가스 ₂) = 𒄣 | gis = 𒄑 | |||

| ga ṣ = 𒄤 | gi ṣ = 𒄑 | |||

| 가슈 = 𒁉 | 게슈 = 𒄑 게시(게시 ₂) = 𒁹 | 기시 = 𒄑 기시(기시 ₂) = 𒁹 | 구시 = 𒋢 | |

| gat = 𒃰 가트(갓 ₂) = 𒆐 | git = 𒆤 깃(깃 ₂) = 𒁍 | |||

| gí ṭ (gi ṭ₂) = 𒁍 | ||||

| gaz = 𒄤 가즈(gaz₂) = 𒄣 | gez = 𒄑 | giz = 𒄑 | guz = 𒈝 구즈(구즈 ₂) = 𒁍 | |

| ḫ- | ḫab = 𒆸 ḫ아브(ḫ아브 ₂) = 𒇥 | ḫub = 𒄽 ḫ Ub (ḫ 서브 ₂) = 𒄸 | ||

| ḫ광고 = 𒉺 | ḫud = 𒉺 | |||

| ḫug = 𒂠 | ||||

| ḫal = 𒄬 ḫ알(ḫ ₂) = 𒍮 | ḫ울 = 𒅆𒌨 | |||

| ḫum = 𒈝 | ||||

| ḫun = 𒂠 | ||||

| ḫap = 𒆸 | ḫ업 = 𒄽 ḫ업(ḫ업 ₂) = 𒄸 | |||

| ḫar = 𒄯 | ḫ저 = 𒂡 | ḫir = 𒂡 ḫ미르(ḫ ₂) = 𒄯 | ḫ너 = 𒄯 | |

| ḫ𒋻로 = 𒋻 ḫ아쉬(₂로 ḫ) = 𒉺 | ḫ우리 = 𒈝 ḫ우스 (ḫ어스 ₂) = 𒋻 | |||

| ḫaṣ = 𒋻 ḫáṣ (ḫaṣ₂) = 𒉺 | ||||

| ḫ아쉬 = 𒋻 | ḫ에시 = 𒌓 | ḫ이시 = 𒌓 | ḫ우시 = 𒄭𒄊 ḫ우시 (ḫ우시 ₂) = 𒄊 | |

| ḫ= 𒉺에서 ḫ | ||||

| ḫaṭ = 𒉺 | ||||

| ḫaz = 𒋻 ḫ아즈(ḫ아즈 ₂) = 𒉺 | ḫuz = 𒈝 | |||

| k- | kua = 𒄩 쿠아(쿠아 ₂) = 𒌔 | |||

| kab = 𒆏 카브(kab₂) = 𒅘 | kib = 𒄒 | kub = 𒁺 kùb (kub₃) = 𒄸 | ||

| kad = 𒃰 kád (kad₂) = 𒆐 | kid = 𒆤 kid (아이 ₂) = 𒋺 | kud = 𒋻 kùd (kud₃) = 𒆪 | ||

| 카그 = 𒆕 카그(kag₂) = 𒅗 | kíg (키그 ₂) = 𒆥 | 쿠그 = 𒆬 | ||

| kak = 𒆕 | kik = 𒈪𒉭 | kuk = 𒆬 쿠크(국 ₂) = 𒈖 | ||

| kal = 𒆗 kál(칼 ₂) = 𒃲 | 켈 = 𒆸 kèl (켈 ₃) = 𒇔 | 킬 = 𒆸 | 쿨 = 𒆰 쿨(kul₂) = 𒄢 | |

| kam = 𒄰 | kem = 𒁶 | 김=𒁶 | 쿰 = 𒄣 쿰 (kum₂) = 𒉈 | |

| kan = 𒃶 칸(칸 ₂) = 𒃷 | 켄(큰 ₃) = 𒆳 | kin = 𒆥 킨(킨 ₂) = 𒄯 | kun = 𒆲 쿤(쿤 ₂) = 𒉺 | |

| kap = 𒆏 카프(kap₃) = 𒃮 | keep = 𒄒 | 킵 = 𒄒 | kup = 𒁺 kùp(kup ₃) = 𒄸 | |

| kaq = 𒆕 | ||||

| kar = 𒋼𒀀 kár (카 ₂) = 𒃸 | ker = 𒄫 커 ₆ = 𒀘 | kir = 𒄫 kír (kir₂) = 𒀚 | kur = 𒆳 쿠르(kur₂) = 𒉽 | |

| 카스 = 𒆜 카스(카스 ₂) = 𒁉 | kis = 𒆧 kís (kis₂) = 𒄑 | kus = 𒋢 쿠스(kus ₂) = 𒈝 | ||

| ka ṣ = 𒆜 카 ṣ (카 ṣ₂) = 𒁉 | ki ṣ = 𒆧 | 쿠 ṣ(쿠 ṣ₂) = 𒈝 | ||

| 카슈 = 𒁉 카시(카시 ₂) = 𒆜 | 케시 = 𒆧 케시(케시 ₂) = 𒂡 | 키시 = 𒆧 키시(키시 ₂) = 𒂡 | 쿠시 = 𒋢 쿠시(쿠시 ₂) = 𒊨 | |

| kat = 𒃰 kát (캣 ₂) = 𒆐 | 켓 = 𒆤 | 키트 = 𒆤 kít (키트 ₂) = 𒋺 | 쿠트 = 𒋻 쿠트(kut₂) = 𒃰 | |

| ki ṭ = 𒆤 | ||||

| kaz ₈ = 𒄮 kaz ₉ = 𒌓𒄯 | kuz = 𒋢 kùz(kuz ₃) = 𒆪 | |||

| l- | 실험실 = 𒆗 lab(실험실 ₂) = 𒈜 | leb = 𒈜 | lib = 𒈜 립(립 ₂) = 𒆗 | 럽 = 𒈜 |

| lad = 𒆳 | 뚜껑 = 𒀖 뚜껑(lid₂) = 𒉌 | lud = 𒂁 | ||

| lag = 𒋃 | lig = 𒌨 | 러그 = 𒇻 lug(lug₂) = 𒉺 | ||

| la ḫ = 𒌓 라 ḫ (라 ḫ₂) = 𒂟 | li ḫ = 𒌓 리 ḫ (리 ḫ₂) = 𒂟 | lu ḫ = 𒈛 | ||

| 락 = 𒋃 | = 𒌨 같은 라이크(₂ 같은) = 𒋃 | |||

| 랄 = 𒇲 | lél (lel ₂) = 𒆤 lel ₄ = 𒆦 | lil = 𒇸 릴(lil₂) = 𒆤 | lul = 𒈜 | |

| lam = 𒇴 람(람 ₂) = 𒉈 | 렘 = 𒅆 렘 ₄ = 𒉈 | lim = 𒅆 | lum = 𒈝 lum (lum₂) = 𒅆 | |

| lan = 𒉺 | ||||

| 랩 = 𒆗 | 렙(₂) = 𒆗 | 립 = 𒈜 | 낭창 = 𒈜 | |

| laq = 𒋃 | leq = 𒌨 | liq = 𒌨 liq (liq ₂) = 𒋃 | ||

| lar = 𒉺 | lir = 𒉪 | |||

| lis = 𒇺 | ||||

| 리시 = 𒇺 | ||||

| lat = 𒆳 | 불붙은 = 𒀖 | 러트 = 𒂁 | ||

| li ṭ = 𒀖 리 ṭ (리 ṭ₂) = 𒂁 | ||||

| 리즈 = 𒇺 | ||||

| m- | mua = 𒉺 | |||

| ma ʾ = 𒈣 | ||||

| 미치광이 = 𒆳 | 미드 = 𒁁 | 진흙 = 𒄷𒄭 mud(mud₂) = 𒁁 | ||

| 머그컵 = 𒈮 머그(mug₂) = 𒊩𒆷 | ||||

| ma ḫ = 𒈤 má ḫ(마 ḫ₂) = 𒀠 | me ḫ = 𒈤 | mi ḫ = 𒈤 | mu ḫ = 𒌋𒅗 mu ḫ (mu ḫ₂) = 𒊚 | |

| 묵 = 𒈮 | ||||

| mal = 𒂷 mal(말 ₂) = 𒋛𒀀 | 멜 = 𒅖 멜(멜 ₃) = 𒆠𒉈 | mil = 𒅖 | 물 = 𒀯 | |

| 엄마 = 𒌋𒌋 | mim = 𒈫 mím (mim₂) = 𒈹 | mum = 𒌣 | ||

| man = 𒌋𒌋 mán (남자 ₃) = 𒐀 | 남자 = 𒃞 men (남자 ₂) = 𒈨 | min = 𒈫 민(min ₂) = 𒊩 | mun = 𒁵 mun(문 ₂) = 𒌣 | |

| muq = 𒈮 | ||||

| mar = 𒈥 마르(마르 ₂) = 𒀫 | mer = 𒂆 메르(메르 ₂) = 𒅎 | mir = 𒂆 미르(미르 ₂) = 𒅎 | mur = 𒄯 mur (mur ₂) = 𒌘 | |

| 마스 = 𒈦 | mes = 𒈩 més(mes ₂) = 𒁾 | mis = 𒈩 | 머스 = 𒈲 | |

| ma ṣ = 𒈦 | me ṣ = 𒈩 | mi ṣ = 𒈩 | ||

| ma ś = 𒈦 | ||||

| 마슈 = 𒈦 마시(마시 ₂) = 𒈧 | 메슈 = 𒈨𒌍 메슈(메슈 ₂) = 𒈨 | 미쉬 = 𒈩 미시(미시 ₂) = 𒈨𒌍 | 무슈 = 𒈲 무슈 (무슈 ₂) = 𒈽 | |

| 매트 = 𒆳 매트(매트 ₂) = 𒁁 | met = 𒁁 | mit = 𒁁 | mut = 𒄷𒄭 뮤트(mut ₂) = 𒁁 | |

| ma ṭ = 𒆳 | me ṭ = 𒁁 | mi ṭ = 𒁁 | mu ṭ = 𒄷𒄭 | |

| n- | nab = 𒀮 나브(납 ₂) = 𒀯 | 닙 = 𒊋 니브(nib₂) = 𒀮 | ||

| nad = 𒆳 나드(nad₃) = 𒈿 | nid = 𒍑 | 누드 = 𒈿 | ||

| 잔소리 = 𒅘 nág (nag₂) = 𒉀 | nig = 𒊩𒌨 니그(nig₂) = 𒃻 | 너그 = 𒋐 누그(nug₂) = 𒋊 | ||

| ná ḫ(나 ḫ₂) = 𒂠 | ||||

| 나크 = 𒅘 나크(낙 ₂) = 𒉀 | 넥(네크 ₂) = 𒃻 | nik = 𒊩𒌨 니크(니크 ₂) = 𒃻 | ||

| nam = 𒉆 nam(남 ₂) = 𒌆 | 넴 = 𒉏 님(님 ₂) = 𒊩𒌆 | 님 = 𒉏 님(님 ₂) = 𒊩𒌆 | num = 𒉏 num(숫자 ₂) = 𒈝 | |

| nan = 𒋀 난(난 ₂) = 𒋀𒆠 | nen = 𒊩𒌆 nen ₉ = 𒊩𒆪 | n = 𒊩𒌆 nín(in ₂) = 𒈹 | 수녀 = 𒉣 nun = 𒄩 | |

| 낮잠 = 𒀮 나프(낮잠 ₂) = 𒀯 | 니프(nip₂) = 𒀮 | |||

| naq = 𒅘 | niq = 𒊩𒌨 níq(niq ₂) = 𒃻 | |||

| nar = 𒈜 nar(nar ₃) = 𒉪 | ner = 𒉪 | nir = 𒉪 니어(nir₂) = 𒍝𒂅 | nur = 𒉪 | |

| nes = 𒌋𒌋 | nis = 𒌋𒌋 nís (nis ₂) = 𒄑 | nus = 𒉭 | ||

| 나시 = 𒌋𒌋 | 네시 = 𒌋𒌋 네시(네시 ₂) = 𒄑 | 니시 = 𒌋𒌋 니시(니시 ₂) = 𒄑 | ||

| nat = 𒆳 낫(낫 ₂) = 𒄿 | nit = 𒍑 | |||

| ne ṭ = 𒍑 | ni ṭ = 𒍑 | |||

| nuz = 𒉭 | ||||

| p- | pab = 𒉽 | |||

| 패드 = 𒉻 패드(패드 ₂) = 𒁁 | pid = 𒂍 pid(pid ₂) = 𒁁 | |||

| pag = 𒄷 | 돼지=𒋝 | pug = 𒈮 | ||

| pa ḫ = 𒈜 pà ḫ(pa ḫ₃) = 𒄷 | 파이 ḫ = 𒈜 | pu ḫ = 𒈜 | ||

| pak = 𒄷 | pik = 𒋝 | puk = 𒈮 | ||

| 친구 = 𒁄 | 펠 = 𒉈 펠(pel₂) = 𒉋 | 필 = 𒉈 파일(필 ₂) = 𒉋 | pul = 𒇧 풀(pul₂) = 𒁔 | |

| pum = 𒅤 | ||||

| 팬 = 𒉼 팬(팬 ₂) = 𒈜 | 핀 = 𒀳 | |||

| pap = 𒄷 | ||||

| paq = 𒄷 | piq = 𒋝 | puq(puq ₂) = 𒄷 | ||

| 파 = 𒌓 파(파 ₂) = 𒁇 | = 𒌓 당 | 피르 = 𒌓 | pur = 𒁓 pur ₁₃ = 𒉽𒉽 | |

| pis = 𒄫 | 고름 = 𒄫 | |||

| 파시 = 𒄫 | 페시 = 𒄫 페시(페시 ₂) = 𒋝𒋙𒁷, 𒉾 | 피쉬 = 𒄫 피시(피시 ₂) = 𒋝𒋙𒁷, 𒉾 | 푸슈 (pušh ₂) = 𒉽𒄬 ù시 (pušh ₃) = 𒄫 | |

| 토닥토닥 = 𒉻 패트(팻 ₂) = 𒁁 | 펫 = 𒂍 애완동물(반려동물 ₂) = 𒁁 | 피트 = 𒂍 피트 (피트 ₂) = 𒁁 | ||

| pa ṭ = 𒉻 pa ṭ(팻 ₂) = 𒁁 | 파이 ṭ = 𒂍 | |||

| q- | qab = 𒃮 | qeb = 𒄒 | qib = 𒄒 | qub = 𒁺 |

| qad = 𒋗 | qid = 𒆤 qid (qid ₂) = 𒁍 | qud = 𒋻 | ||

| qal = 𒃲 | qel = 𒆸 | qil = 𒆸 킬(킬 ₂) = 𒄃 | qul = 𒆰 ú(qul ₂) = 𒄢 | |

| qam = 𒑲 qám(qam ₂) = 𒄰 | qim = 𒁶 | qum = 𒄣 | ||

| qan = 𒃶 qán(칸 ₂) = 𒄀 | 진 = 𒆥 | qun = 𒆲 | ||

| qap = 𒃮 qáp(qap ₂) = 𒆏 | qip = 𒄒 | qup = 𒁺 qup (qup ₂) = 𒄽 | ||

| qq = 𒆕 | qiq = 𒈪𒉭 | |||

| qar = 𒃼 | qer = 𒄫 | qir = 𒄫 qír (qir ₂) = 𒉐 | 쿠르 = 𒄥 | |

| qis = 𒆧 | ||||

| 키시 = 𒆧 | ||||

| qat = 𒋗 qát (qat ₂) = 𒋗𒈫 | qet = 𒆤 | qit = 𒆤 | qut = 𒋻 | |

| r- | 랍 = 𒊐 ráb(토끼 ₂) = 𒃲 | reb = 𒆗 | 리브 = 𒆗 | 문질러 = 𒆗 |

| rad = 𒋥 rad(rad ₂) = 𒅐 | 레드 = 𒈩 | rid = 𒈩 | 러드 = 𒋥 | |

| 래그 = 𒊩 | 리그 = 𒋆 리그(리그 ₂) = 𒍮 | 러그 = 𒊿 러그(rug ₂) = 𒉆𒋢 | ||

| ra ḫ = 𒈛 rá ḫ(ra ḫ₂) = 𒊏 | ri ḫ = 𒈛 | ru ḫ = 𒈛 | ||

| 락 = 𒊩 | 릭 = 𒋆 rík (rik₂) = wikt: | rak = 𒊿 | ||

| 램 = 𒉘 람(람 ₂) = 𒀸 | rem = 𒆸 레름(렘 ₂) = 𒀖 | 림 = 𒆸 | 럼 = 𒀸 | |

| rin = 𒆸 | ||||

| 랩 = 𒊐 | rip = 𒆗 | |||

| raq = 𒊩 | requ = 𒋆 | riq = 𒋆 riq (riq ₂) = 𒍮 | ruq = 𒊿 | |

| ras = 𒆜 | res = 𒊕 | ris = 𒊕 | ||

| rash = 𒆜 라시(라시 ₂) = 𒌇 | 레시 = 𒊕 | 리시 = 𒊕 | rush = 𒄭𒄊 | |

| 쥐 = 𒋥 | 릿 = 𒈩 릿(리트 ₂) = 𒋥 | |||

| ra ṭ = 𒋥 | ri ṭ = 𒈩 | ru ṭ = 𒋥 | ||

| s- | ||||

| siu = 𒌣 | ||||

| sab = 𒉺𒅁 | sib = 𒈨 | 서브 = 𒅢 sub(하위 ₂) = 𒁻 | ||

| 슬픈 = 𒆳 사드(슬픈 ₂) = 𒃪 | sed = 𒈻 séd(세드 ₂) = 𒋃 | sid = 𒈻 사이드(사이드 ₂) = 𒋃 | sud = 𒋤 수드(sud₂) = 𒋥 | |

| 처짐 = 𒊕 sagg (sag₂) = 𒉺𒃶 | seg = 𒋝 | sig = 𒋝 시그 (sig₂) = 𒋠 | sug = 𒆹 눅 (설탕 ₂) = 𒁻 | |

| sa ḫ = 𒆤 사 ḫ(사 ḫ₂) = 𒋚 | se ḫ = 𒋚 sé ḫ (se ḫ₂) = 𒆤 | si ḫ = 𒋚 sí ḫ (si ḫ₃) = 𒆤 | su ḫ = 𒈽 su ḫ(su ḫ₂) = 𒋦 | |

| 삭 = 𒊕 색(sak₃) = 𒉺 | 식=𒋝 식(식 ₂) = 𒋠 | 숙 = 𒆹 | ||

| sal = 𒊩 sál(sal ₂) = 𒁲 | sil = 𒋻 실(실 ₂) = 𒉣 | sul = 𒂄 술(술 ₂) = 𒉌 | ||

| 샘 = 𒌑 sám(샘 ₂) = | sim = 𒉆 심(심 ₂) = 𒋧 | 합 = 𒋧 sum (sum ₂) = 𒍮 | ||

| san = 𒊕 san(샌 ₂) = 𒊿 | sin = 𒌍 | 태양 = 𒁁 | ||

| 수액 = 𒉺𒅁 | 한 모금 = 𒈨 사이프(sip₂) = 𒉺𒇻 | sup(sup ₂) = 𒁻 | ||

| saq = 𒊕 | siq = 𒋝 | suq = 𒆹 | ||

| sar = 𒊬 사르(사르 ₂) = 𒊹 | ser = 𒋤 sèr(ser ₃) = 𒂡 | sir = 𒋤 | sur = 𒋩 수르(sur ₂) = 𒊨 | |

| sas = 𒆠𒆗 | ses = 𒋀 | sis = 𒋀 | sus = 𒈽 sus (sus₂) = 𒈹 | |

| 시시 = 𒋀 | sush = 𒆪 수시(susš ₂) = 𒉌 | |||

| sat = 𒆳 | sít(시트 ₂) = 𒋃 | |||

| ṣ- | ṣab = 𒂟 | ṣib = 𒍦 ṣ ib (ṣ ib ₂) = 𒍨 | ||

| ṣaḫ = 𒉈 | ṣeḫ = 𒋚 ṣéḫ (ṣeḫ₂) = 𒉈 | ṣiḫ = 𒋚 ṣíḫ (ṣiḫ₂) = 𒉈 | ||

| ṣak = 𒍠 | ||||

| ṣal = 𒉌 | ṣil = 𒉣 | |||

| ṣ임 = 𒍮 | ṣum = 𒍮 | |||

| ṣ in = 𒌍 | ||||

| ṣap = 𒂟 | ṣ입 = 𒍦 | |||

| ṣar = 𒇡 | ṣ저 = 𒈲 | ṣir = 𒈲 | ṣ너 = 𒀫 ṣ우르(ṣ우르 ₂) = 𒈲 | |

| ṣiṣ = 𒁁 | ||||

| ś- | śig = 𒋠 | |||

| ś익 = 𒋠 | ||||

| śal = 𒊩 | ||||

| ś임 = 𒋆 ś임(ś임 ₂) = 𒉆 | śum = 𒋳 ś음 (ś음 ₂) = 𒋧 | |||

| ś인 (₂의 ś) = 𒉆 | ||||

| śar = 𒊬 | ś너 = 𒋩 ś우르(ś우르 ₂) = 𒊨 | |||

| 슈- | 샤브 = 𒉺𒅁 샤브 ₄ = 𒈨 | 셰브 = 𒈨 셰브 (셰브 ₂) = 𒊒 | 시브 = 𒈨 쉬브(시브 ₂) = 𒊒 | 슈브 = 𒊒 슈ù브 (슈브 ₃) = 𒉺𒅁 |

| 샤드 = 𒆳 샤드(샤드 ₂) = 𒈬 | 셰드 = 𒋃 셰드(셰드 ₃) = 𒉫 | 쉬드 = 𒋃 시드(시드 ₂) = 𒆐 | 슈드 = 𒋤 슈드(슈드 ₂) = 𒁍 | |

| 샤그 = 𒊕 샤그(샤그 ₃) = 𒉺 | 셰그 (셰그 ₃) = 𒀀𒀭 셰그 ₄ = 𒀀𒋙𒉀 | 시그 = 𒋝 쉬그(시그 ₂) = 𒋠 | 슈그 = 𒉻 | |

| 샤 ḫ = 𒋚 샤 ḫ (샤 ḫ₂) = 𒂄 | 셰 ḫ = 𒋚 | 시 ḫ = 𒋚 시 ḫ(시 ḫ₂) = 𒆤 | 슈 ḫ = 𒈽 슈 ḫ (슈 ḫ₂) = 𒋚 | |

| 샤크 = 𒊕 샤크 ₆ = 𒋝 | 셰크(셰크 ₂) = 𒋠 | 식 = 𒋝 쉬크(시크 ₂) = 𒋠 | 슈크 = 𒉻 | |

| 샬 = 𒊩 샬(샬 ₂) = 𒋡 | š = 𒋻 š ₄ = 𒊩 | 실 = 𒋻 ì (실 ₃) = 𒌋 | 슐 = 𒂄 ù (슐 ₂) = 𒁲 | |

| 샴 = 𒌑 샴(샴 ₂) = | 셈 = 𒋆 š(셈 ₃) = 𒀚 | 심 = 𒋆 쉼(심 ₂) = 𒉆 | 슘 = 𒋳 숨(숨 ₂) = 𒋧 | |

| 샨 = 𒉓 | 셴 = 𒊿 | 신 = 𒊿 신(신 ₂) = 𒈫 | 슌 = 𒊿𒊿 | |

| 샤프 = 𒉺𒅁 샤프 ₅ = 𒉺𒇻 | 쉬프 = 𒈨 | 슈프 = 𒊒 슈프 (슈프 ₂) = 𒀸 | ||

| 샤크 = 𒊕 | 셰크 (셰크 ₂) = 𒋠 | 시크 = 𒋝 쉬크(시크 ₂) = 𒋠 | 슈크 = 𒉻 | |

| 샤르 = 𒊬 샤르(샤르 ₂) = 𒊹 | 셰르 = 𒋓 셰르(셰르 ₂) = 𒁍 | 시르 = 𒋓 쉬르(시르 ₂) = 𒁍 | 슈르 = 𒋩 슈르(슈르 ₂) = 𒊨 | |

| 샤스 = 𒋀 | ||||

| 샤 ṣ = 𒋀 | 셰 ṣ = 𒋀 | 시 ṣ = 𒋀 | ||

| 샤시 = 𒋀 | 셰시 = 𒋀 셰시 (셰시 ₂) = 𒋁 | 시슈 = 𒋀 시시(시시 ₂) = 𒋁 | 슈슈 = 𒌋 슈시 (슈시 ₂) = 𒋙 | |

| 샤트 = 𒆳 샤트(샤트 ₃) = 𒃻 | 셰트 = 𒋃 | 쉬트 = 𒋃 | 슈트 = 𒋤 | |

| 샤 ṭ = 𒆳 | 시 ṭ = 𒋃 | 슈 ṭ = 𒋤 | ||

| 시즈 = 𒋀 | 슈즈 = 𒋤 | |||

| 티- | 탭 = 𒋰 táb(탭 ₂) = 𒄉 | teb = 𒁳 | tib = 𒁳 | 욕조 = 𒁾 터브(터브 ₂) = 𒂀 |

| tad = 𒋺 | tid = 𒅎 | tud = 𒌅 tud (tud₂) = 𒉺𒍜 | ||

| 태그 = 𒋳 tagg(태그 ₂) = 𒁖 | 테그(테그 ₃) = 𒋼 | tig = 𒄘 tig (tig₂) = 𒉌 | 예인 = 𒌇 tug (tug₂) = 𒌆 | |

| tak = 𒈭 | 틱 = 𒄘 티크(tik₂) = 𒉌 | 툭 = 𒌇 | ||

| tal = 𒊑 tál(tal ₂) = 𒉿 | tell = 𒁁 | til = 𒁁 틸(₂까지) = 𒇯 | 툴 = 𒌋𒌆 툴(tul₂) = 𒇥 | |

| 탐 = 𒌓 | tem = 𒁴 | tim = 𒁴 | 툼 = 𒌈 툼(툼 ₂) = 𒁺 | |

| 태닝 = 𒆗 탄(탄 ₂) = 𒃞 | 10 = 𒋼 텐(10 ₂) = 𒁷 | 양철 = 𒁷 | tun = 𒄽 | |

| 탭 = 𒋰 | tep = 𒁳 | 팁 = 𒁳 | tup = 𒁾 tup(tup₂) = 𒂀 | |

| taq = 𒋳 táq (taq ₂) = 𒁖 | tiq = 𒄘 tíq(tiq ₂) = 𒉌 | tuq = 𒌇 tùq (tuq ₃) = 𒂁 | ||

| 타르 = 𒋻 tár(타르 ₂) = 𒁯 | ter = 𒌁 테르(ter ₂) = 𒋻 | tir = 𒌁 | tur = 𒌉 tür (터 ₂) = 𒄙 | |

| tas = 𒌨 | tés(tes ₂) = 𒌨 | tis = 𒁹 tís (tis ₂) = 𒌨 | ||

| ta ṣ = 𒌨 | té ṣ(tes ₂) = 𒌨 | tí ṣ (tis ₂) = 𒌨 | ||

| 타슈 = 𒌨 타시(타시 ₂) = 𒁹 | 테시(테시 ₂) = 𒌨 | 티시 = 𒁹 티시 (티시 ₂) = 𒌨 | 투슈 = 𒆪 | |

| tat = 𒋺 | ||||

| taz = 𒌨 | tiz = 𒁹 티즈(티즈 ₂) = 𒌨 | |||

| ṭ- | ṭab = 𒋰 | ṭib = 𒁳 ṭ ib (ṭ ib ₂) = 𒄭 | ṭub = 𒁾 ṭ Ub (ṭ 서브 ₂) = 𒂀 | |

| ṭ광고 = 𒋺 | ||||

| ṭaḫ = 𒈭 | ṭuḫ = 𒂃 / 𒃮 | |||

| ṭak = 𒁖 | ṭug = 𒂁 | |||

| ṭ욱 = 𒂁 | ||||

| ṭal = 𒊑 | ṭil = 𒀸 ṭ일(ṭ일 ₂) = 𒁁 | ṭ울 = 𒇥 ṭùl (ṭ울 ₃) = 𒇯 | ||

| ṭam = 𒁮 ṭ암(ṭ암 ₂) = 𒌓 | ṭ엠(ṭ엠 ₂) = 𒁶 | ṭ임 = 𒁴 ṭ임(ṭ임 ₂) = 𒁶 | ṭum = 𒌈 | |

| ṭ= 𒆗 | ṭ in = 𒁷 | |||

| ṭap = 𒋰 | ṭep = 𒁳 | ṭ입 = 𒁳 | ṭ업 = 𒁾 ṭ업(ṭ업 ₂) = 𒂀 | |

| ṭar = 𒋻 | ṭ저 = 𒋛𒀀 ṭer₅ = 𒌁 | ṭir = 𒋛𒀀 | ṭ너 = 𒄙 | |

| ṭ이시 = 𒁹 | ||||

| ṭaṭ = 𒋺 | ||||

| w- | wuk = 𒈮 | |||

| will = 𒅖 | ||||

| wan = 𒌋𒌋 | ||||

| 전쟁 = 𒁇 와르(전쟁 ₂) = 𒈥 | wir = 𒄊 | |||

| 와시 = 𒈦 | 위시 = 𒈨𒌍 | 우시 = 𒈲 | ||

| z- | zab = 𒂟 | zeb = 𒍦 | zib = 𒍦 지브(zib ₂) = 𒍨 | zub = 𒆛 주브(zub ₂) = 𒍦 |

| 지드 = 𒍣 지드(zid₂) = 𒂠 | ||||

| zag = 𒍠 zág(재그 ₂) = 𒉺 | 지그 = 𒍨 지그(지그 ₂) = 𒋝 | zug = 𒆹 zug (zug ₂) = 𒅗 | ||

| za ḫ = 𒉈 zá ḫ(za ḫ₂) = 𒄩𒀀 | zi ḫ = 𒄗 | zu ḫ = 𒅗 | ||

| 잭 = 𒍠 zák (zak ₂) = 𒉺 | zek = 𒍨 | zik = 𒍨 지크(지크 ₂) = 𒋝 | zuk = 𒆹 | |

| zal = 𒉌 zál(zal ₂) = 𒇡 | 젤 = 𒉣 | zil = 𒉣 질(질 ₂) = 𒋳 | zul = 𒂄 | |

| zum = 𒍮 zum (zum ₂) = 𒊪 | ||||

| 잽 = 𒂟 záp (zap₂) = 𒆪 | 지퍼 = 𒍦 | |||

| zaq = 𒍠 záq (zaq ₂) = 𒉺 | ziq = 𒍨 지크(ziq ₂) = 𒋝 | zuq = 𒆹 | ||

| zar = 𒇡 자르(자르 ₂) = 𒉌 | zer = 𒆰 zèr (zer ₃) = 𒈲 | 지르 = 𒆰 | zur = 𒀫 | |

| zis = 𒁁 | ||||

| zaz = 𒁁 | zez = 𒁁 | zz = 𒁁 지즈(ziz ₂) = 𒀾 |

숫자

수메르인은 60진법을 사용했습니다. "70"과 같은 숫자는 "60"![]() 의 숫자와 "10"의 숫자로 표현됩니다.

의 숫자와 "10"의 숫자로 표현됩니다.![]() "60"의 숫자는 "1"의 숫자와 같다는 것을 언급하는 것이 중요합니다.[79] 이 숫자가 "11"로 읽히지 않는 이유는 숫자의 순서 때문입니다: "60"과 "10" 그리고 "60"입니다.

"60"의 숫자는 "1"의 숫자와 같다는 것을 언급하는 것이 중요합니다.[79] 이 숫자가 "11"로 읽히지 않는 이유는 숫자의 순서 때문입니다: "60"과 "10" 그리고 "60"입니다.

사용.

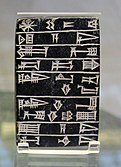

(c. 2094–2047 BC)

설형 문자는 고대 메소포타미아에서 여러 가지 방법으로 사용되었습니다. 잘 알려진 점토판과 돌로 새긴 명문 외에도 밀랍 판에도 설형체가 쓰여 있었는데, 그 중 기원전 8세기의 한 예가 님루드에서 발견되었습니다. 왁스에는 유독한 양의 비소가 포함되어 있었습니다.[83] 함무라비 법전과 같은 법을 기록하는 데 사용되었습니다. 지도를 기록하고, 의료 매뉴얼을 작성하고, 종교적 이야기와 신앙을 기록하는 데에도 사용되었습니다. 특히 카사이트 석재 쿠두루의 측량 자료와 비문 초안 작성에 사용되었을 것으로 생각됩니다.[84][85] 클라우스 윌케와[86] 도미니크 샤르핀과[87] 같은 아시리학자들의 연구에 따르면 설형문자는 엘리트만을 위한 것이 아니라 일반 시민들을 위한 것이었다고 합니다.

옥스퍼드 설형문자 문화 편람에 따르면,[88] 설형문자는 다양한 문해 수준에서 사용되었습니다: 보통의 시민들은 개인 편지와 비즈니스 문서를 작성하기 위해 설형문자에 대한 기본적이고 기능적인 지식만 필요했습니다. 글을 읽고 쓰는 능력이 높은 시민들은 약과 진단을 나열하고 수학 방정식을 작성하는 등 스크립트를 더 기술적으로 사용합니다. 학자들은 설형문자의 가장 높은 문해 수준을 보유하고 있었고 대부분 복잡한 기술과 예술 형태로서 글쓰기에 중점을 두었습니다.

현대 용법

설형은 요즘 로고의 영감으로 가끔 사용됩니다.

유니코드

버전 15.1을 기준으로 유니코드 표준의 Sumero-Akkadian Quineiform 스크립트에는 다음과 같은 범위가 할당되어 있습니다.

- U+12000–U+123FF(922자 배정) 설형

- U+12400– U+1247F(116자 할당) 설형 번호 및 구두점

- U+12480– U+1254F(196자 배정) 초기 왕조 설형

- 제안 단계에서 원핵형[90](Proto-cuneiform)

스크립트의 유니코드 인코딩에 대한 최종 제안은 2004년 6월 숙련된 유니코드 제안 작성자와 함께 작업한 두 명의 설형문자 학자에 의해 제출되었습니다.[91] 기본 문자 목록은 UCLA의 Quineiform Digital Library Initiative가 Miguel Civil, Rykle Borger(2003) 및 Robert Englund의 목록을 기반으로 작성한 Ur III 기호 목록에서 파생됩니다. 기존 카탈로그의 번호에 따르면 글리프의 유니코드 순서는 글리프 모양과 복잡성에 따른 직접 순서를 선택하는 대신 실질적인 근사치로 "마지막" 수메르어 음역의 라틴 알파벳 순서를 기반으로 했습니다. 유니코드에서 글리프는 자동으로 분할된 번역으로 처리될 수 있습니다.[92]

코퍼스

19세기 이래로 알려진 설형문자의 말뭉치를 만들기 위한 수많은 노력이 있어왔습니다. 21세기에 가장 중요한 프로젝트 중 하나는 설형 디지털 도서관 이니셔티브와 개방형 풍부한 주석이 달린 설형 말뭉치입니다.

주요 설형문자판 발견 목록

| 위치 | 정제수 | 최초 발견 | 언어 |

|---|---|---|---|

| 니네베 | 20,000–24,000[93] | 1840–1849 | 아카디안 |

| 니푸르 | 60,000[93] | 1851 | |

| 기르수 | 40,000–50,000[93] | 1877 | |

| Dūr-Katlimmu | 500[93] | 1879 | |

| 시파르 | 60,000–70,000[94][93] | 1880 | 바빌로니아의 |

| 아마나 | 382 | 1887 | 카나노아카디안 |

| 누지 | 10,000–20,000[93] | 1896 | |

| 어슈어 | 16,000[95] | 1898 | 아카디안 |

| 하투사 | 30,000[96] | 1906 | 히타이트 |

| 드레헴 | 100,000[93] | 수메르어 | |

| 카네시 | 23,000[97] | 1925[note 2] | 아카디안 |

| 우가릿 | 1,500 | 1929 | 우가리트어 |

| 페르세폴리스 | 15,000–18,000[98] | 1933 | 엘라미테, 고대 페르시아어 |

| 마리. | 20,000–25,000[93] | 1933 | 아카디안 |

| 알라라크 | 300[99] | 1937 | |

| 아부 살라비크 | 500[93] | 1963 | |

| 에블라 | 약 5천[100] | 1974 | 수메르와 에블라이트 |

| 님루드 | 244 | 1952 | 신아시리아인과 신바일론인 |

참고 항목

- 상형

- 백조개구리과

- 히타이트 설형동물

- 설형연구학회지

- 설형 징후 목록

- 근동 미술관 목록

- 고대 페르시아 설형동물

- 우가리트 문자

- 구불구불한 구불구불한 모양

- 바빌로니아: 21세기 설형 예술품

메모들

- ^ /kju ːˈ니 ː.ɪfɔːrm/ kew-NEE-ih-form, /kjuːˈneɪ.ɪfɔːrm/[1][2] kew-NAY-ih-form, or /ˈkjuːnɪfɔːrm/[1] KEW-nih-form

- ^ 이 사이트의 태블릿은 일찍이 1880년에 시장에 등장했는데, 그 때 세 개의 태블릿이 유럽 박물관에 도착했습니다. 1920년대 초에는 이 사이트에서 판매된 태블릿 수가 4,000개를 넘었습니다. ü테페의 유적지가 정제의 출처로 의심되어 여러 차례 방문되었지만 1925년에 이르러서야 베드ř 흐로즈 ý가 이미 구입한 정제와 관련된 정제를 텔 옆 밭에서 발굴하여 이 신원을 확인했습니다.

참고문헌

- ^ a b "Definition of cuneiform in English". Oxford Dictionaries. Archived from the original on September 25, 2016. Retrieved July 30, 2017.

- ^ Cuneiform: Irving Finkel & Jonathan Taylor bring ancient inscriptions to life. The British Museum. June 4, 2014. Archived from the original on October 17, 2015. Retrieved July 30, 2017.

- ^ Jagersma, Abraham Hendrik (2010). A descriptive grammar of Sumerian (PDF) (Thesis). Leiden: Faculty of the Humanities, Leiden University. p. 15.

In its fully developed form, the Sumerian script is based on a mixture of logographic and phonographic writing. There are basically two types of signs: word signs, or logograms, and sound signs, or phonograms.

- ^ Sara E. Kimball; Jonathan Slocum. "Hittite Online". The University of Texas at Austin Linguistics Research Center. Early Indo-European OnLine. "2 The Cuneiform Syllabary". Archived from the original on November 7, 2023.

Hittite is written in a form of the cuneiform syllabary, a writing system in use in Sumerian city-states in Mesopotamia by roughly 3100 B.C.E. and used to write a number of languages in the ancient Near East until the first century B.C.E.

- ^ Olson, David R.; Torrance, Nancy (February 16, 2009). The Cambridge Handbook of Literacy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86220-2.

- ^ "The origins of writing". www.bl.uk. Archived from the original on March 11, 2022. Retrieved May 10, 2022.

- ^ Sara E. Kimball; Jonathan Slocum. "Hittite Online". The University of Texas at Austin Linguistics Research Center. Early Indo-European OnLine. "2 The Cuneiform Syllabary". Archived from the original on November 7, 2023.

...by approximately 2350 B.C.E. documents were written in cuneiform in Akkadian. Sumerian, a long extinct language, is related to no known language, ancient or modern, and its structure differed from that of Akkadian, which made it necessary to modify the writing system.

- ^ Huehnergard, John (2004). "Akkadian and Eblaite". The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages. Cambridge: Cambridge University Press. p. 218. ISBN 978-0-521-56256-0.

Connected Akkadian texts appear c. 2350 and continue more or less uninterrupted for the next two and a half millennia...

- ^ Sara E. Kimball; Jonathan Slocum. "Hittite Online". The University of Texas at Austin Linguistics Research Center. Early Indo-European OnLine. "2 The Cuneiform Syllabary". Archived from the original on November 7, 2023.

These modifications are important, because the Hittites borrowed them when they borrowed the writing system, probably from a north Syrian source, in the early second millennium B.C.E. In borrowing this system, the Hittites retained conventions established for writing Sumerian and Akkadian...

- ^ Archi, Alfonso (2015). "How the Anitta text reached Hattusa". Saeculum: Gedenkschrift für Heinrich Otten anlässlich seines 100. Geburtstags. Wiesbaden: Harrassowitz. ISBN 978-3-447-10365-7.

The existence of the Anitta text demonstrates that there was not a sudden and total interruption in writing but a phase of adaptation to a new writing.

- ^ Westenholz, Aage (December 18, 2007). "The Graeco-Babyloniaca Once Again". Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. 97 (2): 294. doi:10.1515/ZA.2007.014. S2CID 161908528.

The latest datable cuneiform tablet that we have today concerns astronomical events of 75 AD and comes from Babylon. It provides a terminus post quem, at least for Babylon.

- ^ Hommel, Fritz (1897). The Ancient Hebrew Tradition as Illustrated by the Monuments. Society for Promoting Christian Knowledge. p. 29.

It is necessary here to remark, that the application of the term "Assyriology," as it is now generally used, to the study of the cuneiform inscriptions, is not quite correct; indeed it is actually misleading.

Meade, Carroll Wade (1974). Road to Babylon: Development of U.S. Assyriology. Brill. pp. 1–2. ISBN 978-90-04-03858-5.The term Assyriology is derived from these people, but it is very misleading.

Daneshmand, Parsa (July 31, 2020). "Chapter 14 Assyriology in Iran?". Perspectives on the History of Ancient Near Eastern Studies. Penn State University Press. p. 266. doi:10.1515/9781646020898-015. ISBN 9781646020898. S2CID 236813488.The term "Assyriology" is itself problematic because it covers a broad range of topics.

Charpin, Dominique (November 6, 2018). "Comment peut-on être assyriologue ? : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 2 octobre 2014". Comment peut-on être assyriologue ?. Leçons inaugurales. Collège de France. ISBN 9782722604230.Dès lors, le terme assyriologue est devenu ambigu : dans son acception large, il désigne toute personne qui étudie des textes notés dans l'écriture cunéiforme.

{{cite book}}:website=무시됨(도움말) - ^ Kramer, Samuel Noah (1963). The Sumerians: Their History, Culture, and Character.

His numerous treatises, text editions, and polemics helped to consolidate the new science, now generally becoming known as Assyriology— based on the fact that the earliest excavations were conducted in northern Iraq, the home of the Assyrian people...

- ^ a b c "Cuneiform Tablets: Who's Got What?", Biblical Archaeology Review, 31 (2), 2005, archived from the original on July 15, 2014

- ^ Streck, Michael P. (2010). "Großes Fach Altorientalistik. Der Umfang des keilschriftlichen Textkorpus". Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft 142 (PDF). pp. 57–58.

- ^ "Image gallery: tablet / cast". British Museum.

- ^ Walker, C. B. F. (1987). Cuneiform. University of California Press. p. 9. ISBN 978-0-520-06115-6.

- ^ a b c "신석기 시대의 도자기 단계에서 시작된 점토 토큰은 특정 가축이나 상품의 특정한 양을 세고 식별하는 시스템으로 널리 입증됩니다. 둥근 표면에 인상을 받은 후 점토 봉투에 동봉된 토큰은 점차 평평하거나 평면 볼록한 판에 인상으로 대체되었고, 이는 차례로 갈대 스타일러스로 점토에 새겨진 토큰의 다소 관습적인 사진으로 대체되었습니다. 글쓰기로의 전환이 완료되었습니다.

- ^ [1]베니슨 채프먼, 루시 E. "'토큰'을 다시 생각하며: 신석기 시대 회계학의 기원 또는 다기능, 실용주의적 도구?" 캠브리지 고고학 저널 29.2 (2019): 233–259

- ^ Daniels, Peter T. (1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press. p. 45. ISBN 978-0-19-507993-7.

- ^ Boudreau, Vincent (2004). The First Writing: Script Invention as History and Process. Cambridge University Press. p. 71. ISBN 978-0-521-83861-0.

- ^ 애드킨스 2003, 페이지 47.

- ^ 기아, 헤르만, 테이제 드 종 "우룩에서 온 Almanac W22340a: 최신 데이터 가능한 설형 태블릿", Zeitschrift für Asyriologie und vorderasiissche Archäologie 104.2, 페이지 182-194, 2014.

- ^ Cunningham, Lawrence S.; Reich, John J.; Fichner-Rathus, Lois (2014). Culture and Values: A Survey of the Western Humanities, Volume 1. Cengage Learning. p. 13. ISBN 978-1-285-45818-2.

- ^ 오버만, 카렌리 A.. "신석기 시대의 점토 토큰", 숫자의 재료적 기원: 미국 뉴저지주 피스카타웨이 고대 근동 고고학에서 본 통찰: 고르기아스 프레스, 2019, 페이지 157–178

- ^ 데니스 슈만트-베세라트, "고대적인 기록 체계와 글의 기원" 시로 메소포타미아 연구, vol. 1, no. 1, pp. 1-32, 1977

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. pp. 7-6.

- ^ Denise Schmandt-Besserat, Uurk-Jemdet Nasr 시대의 고대 기록 시스템, American Journal of Archogology, vol. 83, No. 1, pp. 19-48, (1979년 1월)

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 9.

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 7.

- ^ [2]로버트 K. Englund, Michael Hudson and Cornelia Wunsch, eds.의 "원형 계정-책과 저널", 경제 질서의 창조: 고대 근동의 기록 보관, 표준화 및 회계의 발전 (CDL Press: Bethesda, Maryland, Bethesda) pp. 2004년 23-46

- ^ Green, M. and H. J. Nissen (1987). 자이첸의 성직자 아르카이첸 텍스테우스 우룩. ATU 2. 베를린

- ^ 잉글런드, R.K. (1998) "우륵 후기의 문자" In: 메소포타미아어: Späturuk-Zeit und Frühdy-nastische Zeit (Orbis Biblicus et Orientalis 160/1). 편집 P. 애팅어와 M. 웨플러. 프리부르, 스위스 / 괴팅겐, 15-217

- ^ [3]Born, L., & Kelley, K. (2021) 고대조공물에서 원삼각형 기호 사용에 관한 정량적 분석 설형디지털도서관보, 006

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 14.

- ^ 모나코, 살바토레 F. "프로토-쿠니폼과 수메르인" 리비스타 데글리 스튜디 오리엔탈리, vol. 87, No. 1/4, 2014, pp. 277-82

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 12.

- ^ a b Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. pp. 11-12.

- ^ Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 13.

- ^ "Proto-cuneiform tablet". www.metmuseum.org.

- ^ Geoffrey Sampson (January 1, 1990). Writing Systems: A Linguistic Introduction. Stanford University Press. pp. 78–. ISBN 978-0-8047-1756-4. Retrieved October 31, 2011.

- ^ Geoffrey W. Bromiley (June 1995). The international standard Bible encyclopedia. Wm. B. Eerdmans Publishing. pp. 1150–. ISBN 978-0-8028-3784-4. Retrieved October 31, 2011.

- ^ 아이든 스티븐 에드워즈 등을 죽였습니다. 케임브리지 고대사 (3d. 1970) pp. 43-44.

- ^ Barraclough, Geoffrey; Stone, Norman (1989). The Times Atlas of World History. Hammond Incorporated. p. 53. ISBN 978-0-7230-0304-5.

- ^ Robert E. Krebs; Carolyn A. Krebs (2003). Groundbreaking scientific experiments, inventions, and discoveries of the ancient world. Greenwood Publishing Group. pp. 91–. ISBN 978-0-313-31342-4. Retrieved October 31, 2011.

- ^ Simson Najovits, 이집트, 나무의 줄기: 고대 땅의 현대 조사, 알고라 출판사, 2004, pp. 55-56.

- ^ a b c d e f g h i Daniels, Peter T.; Bright, William (1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press. p. 38. ISBN 978-0-19-507993-7.

- ^ Walker, C. (1987). Reading the Past: Cuneiform. British Museum. p. 14.

- ^ a b Krejci, Jaroslav (1990). Before the European Challenge: The Great Civilizations of Asia and the Middle East. SUNY Press. p. 34. ISBN 978-0-7914-0168-2.

- ^ Mémoires. Mission archéologique en Iran. 1900. p. 53.

- ^ Walker, C. Reading The Past: Cuneiform. pp. 16–17.

- ^ a b c d e Walker, C. (1987). Reading The Past Cuneiform. British Museum. p. 16.

- ^ a b Khačikjan, Margaret. The Elamite language (1998). p. 1.

- ^ 피터 다니엘스와 윌리엄 브라이트 (1996)

- ^ 라이너, 에리카 (2005)

- ^ Khačikjan, Margaret. The Elamite language (1998). pp. 2–3.

- ^ 원본 비문의 경우: Rawlinson, H.C. Cuneiform inscriptions of Western Asia (PDF). p. 3, column 2, line 98. Sumerian an-szar2-du3-a man kur_an-szar2{ki: "CDLI-Archival View". cdli.ucla.edu. 번역의 경우: Luckenbill, David. Ancient Records of Assyria and Babylonia Volume II (PDF). p. 297. 아시리아어 발음의 경우:

- ^ Frye, Richard N. "History of Mesopotamia – Mesopotamia from c. 320 bce to c. 620 ce". Encyclopædia Britannica. Retrieved December 11, 2020.

The use of cuneiform in government documents ceased sometime during the Achaemenian period, but it continued in religious texts until the 1st century of the Common era.

- ^ Geller, Marckham (1997). "The Last Wedge". Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie. 87 (1): 43–95. doi:10.1515/zava.1997.87.1.43. S2CID 161968187.

- ^ Michałowski, Piotr (2003). "The Libraries of Babel: Text, Authority, and Tradition in Ancient Mesopotamia". In Dorleijn, Gillis J.; Vanstiphout, Herman L. J. (eds.). Cultural Repertoires: Structure, Function, and Dynamics. Leuven, Paris, Dudley: Peeters Publishers. p. 108. ISBN 978-90-429-1299-1. Retrieved August 20, 2019.

- ^ Anderson, Terence J.; Twining, William (2015). "Law and archaeology: Modified Wigmorean Analysis". In Chapman, Robert; Wylie, Alison (eds.). Material Evidence: Learning from Archaeological Practice. Abingdon, UK; New York, NY: Routledge. p. 290. ISBN 978-1-317-57622-8. Retrieved August 20, 2019.

- ^ Windfuhr, G.L.: "옛 페르시아 간판에 대한 주석", 1페이지 인도-이란 저널, 1970.

- ^ Schmitt, R. (2008), "Old Persian", in Roger D. Woodard (ed.), The Ancient Languages of Asia and the Americas (illustrated ed.), Cambridge University Press, p. 77, ISBN 978-0-521-68494-1

- ^ a b Watkins, Lee; Snyder, Dean (2003), The Digital Hammurabi Project (PDF), The Johns Hopkins University, archived (PDF) from the original on July 14, 2014,

Since the decipherment of Babylonian cuneiform some 150 years ago museums have accumulated perhaps 300,000 tablets written in most of the major languages of the Ancient Near East – Sumerian, Akkadian (Babylonian and Assyrian), Eblaite, Hittite, Persian, Hurrian, Elamite, and Ugaritic. These texts include genres as variegated as mythology and mathematics, law codes and beer recipes. In most cases these documents are the earliest exemplars of their genres, and cuneiformists have made unique and valuable contributions to the study of such moderns disciplines as history, law, religion, linguistics, mathematics, and science. In spite of continued great interest in mankind's earliest documents it has been estimated that only about 1/10 of the extant cuneiform texts have been read even once in modern times. There are various reasons for this: the complex Sumero/Akkadian script system is inherently difficult to learn; there is, as yet, no standard computer encoding for cuneiform; there are only a few hundred qualified cuneiformists in the world; the pedagogical tools are, in many cases, non-optimal; and access to the widely distributed tablets is expensive, time-consuming, and, due to the vagaries of politics, becoming increasingly difficult.

- ^ Potts, D.T. (2016). The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge World Archaeology. Cambridge University Press. p. 7. ISBN 978-1-107-09469-7. Retrieved March 25, 2023.

- ^ [4]Sayce, A. H. 목사, "구형 비문의 고고학", 제2판 개정, 기독교 지식 진흥 협회, 런던, 브라이튼, 뉴욕, 1908 (재인쇄 - ISBN 978-1-108-08239-6)

- ^ a b André-Salvini, Béatrice (2005). Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. University of California Press. p. 129. ISBN 978-0-520-24731-4.

- ^ "DPa". Livius. April 16, 2020. Retrieved March 19, 2023.

- ^ "XPe". Livius. September 24, 2020. Retrieved March 19, 2023.

- ^ Gutherz, Gai; Gordin, Shai; Sáenz, Luis; Levy, Omer; Berant, Jonathan (May 2, 2023). Kearns, Michael (ed.). "Translating Akkadian to English with neural machine translation". PNAS Nexus. 2 (5): pgad096. doi:10.1093/pnasnexus/pgad096. ISSN 2752-6542. PMC 10153418. PMID 37143863.

- ^ "Site officiel du musée du Louvre". cartelfr.louvre.fr.

- ^ Haubold, Johannes (2013). Greece and Mesopotamia: Dialogues in Literature. Cambridge University Press. p. 135. ISBN 978-1-107-01076-5.

- ^ Andrade, Nathanael J. (2013). Syrian Identity in the Greco-Roman World. Cambridge University Press. p. 46. ISBN 978-1-107-24456-6.

- ^ "Antiochus cylinder". British Museum.

- ^ Wallis Budge, Ernest Alfred (1884). Babylonian Life and History. Religious Tract Society. p. 94.

- ^ Cf. 보르시파의 에시다 신전에서 온 안티오코스 1세의 원통 (BM 36277), p.4 by M. The Royal Inspirations of Babylonia (RIBO) Project의 Stol and R.J. van der Spek and Antiochus I 01

여기서의 음역은 남성의 개인 이름에 대한 결정을 기호의 수메르어 판독과 함께 𒁹로 렌더링함으로써 이러한 출처와 약간 다르지만, 오늘날 일반적으로 일반적인 문자와 함께 전사됩니다. 철자 𒂍𒊕𒅍(E).SAG.IL) 및 𒂍𒍣𒁕(E.ZI.DA)는 아카드어로도 음운으로 읽을 수 있는데, 이름 자체가 수메르어 발음과 함께 아카드어로 차용되었기 때문입니다. 반대로 아카드어로 음가 단을 가질 수 있는 부호 𒆗는 원래 수메르어의 로그그램 KAL '강한' 것이었습니다. 마지막으로 𒅇(ù)는 아카드어뿐만 아니라 수메르어로도 '그리고'를 뜻하는 단어였습니다. - ^ 쿠드린스키, 막심. "Hittite heterographic writes and 그 해석" Indogermanische Forschungen, vol. 121, No. 1, pp. 159–176, 2016

- ^ a b c d Borger 2004, 페이지 245-539.

- ^ Bello, Ignacio; Britton, Jack R.; Kaul, Anton (2009), Topics in Contemporary Mathematics (9th ed.), Cengage Learning, p. 182, ISBN 9780538737791.

- ^ "Nimintabba tablet". British Museum.

- ^ Enderwitz, Susanne; Sauer, Rebecca (2015). Communication and Materiality: Written and Unwritten Communication in Pre-Modern Societies. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. p. 28. ISBN 978-3-11-041300-7.

- ^ a b "(여신을 위하여) 니민타바와 그의 부인 슐기, 힘센 사람, 우르의 왕, 수메르의 왕, 아카드의 집을 지었습니다."

- ^ 캄마로사노, 미켈레, 카자 바이라우치, 펠린 마룬, 게르트 젠드리츠키, 패트릭 L. 콜 "그들은 왁스에 썼다. 고대 근동의 왁스 보드", 메소포타미아, vol. 54, pp. 121 ‒180, 2019

- ^ 짐머만, 린살람보 "중세 바빌로니아 시대의 쿠두루 비문을 위한 나무 왁스로 덮인 글판" 고대 근동사 저널, 2022.

- ^ "The World's Oldest Writing". Archaeology. 69 (3). May 2016. Retrieved September 18, 2016 – via Virtual Library of Virginia.[영구 데드링크]

- ^ Wilcke, Claus (2000). Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. ISBN 978-3-7696-1612-5.

- ^ 샤르핀, 도미니크. 2004. "Lire et écrire en Mésopotamie: 공정하지 않은 데페시알리스테스?" Competes rendus de l'Académie des Inspirations et Belles Letters: 481–501.

- ^ Veldhuis, Niek (2011). Radner, Karen; Robson, Eleanor (eds.). "Levels of Literacy". The Oxford Handbook of Cuneiform Culture. doi:10.1093/oxfordhb/9780199557301.001.0001. hdl:10261/126580. ISBN 978-0-19-955730-1.

- ^ "Our Logo Liberty Fund". libertyfund.org. Retrieved May 14, 2020.

The cuneiform inscription that serves as Liberty Fund's logo and as a design element in our books is the earliest-known written appearance of the word 'freedom' (amagi), or 'liberty'. It is taken from a clay document written about 2300 B.C. in the Sumerian city-state of Lagash.

- ^ [5]Anshuman Pandey, "유니코드에서 원핵형을 인코딩하는 개정 제안", L2/23-190, 2023년 7월 11일

- ^ 에버슨, 마이클; 포어헴, 칼위르겐; 티니, 스티브(2004년 6월 8일). "UCS의 SMP에서 쿠네이폼 스크립트를 인코딩하는 최종 제안"

- ^ Gordin S, Gutherz G, Elazary A, Romach A, Himénez E, Berant J, et al. (2020) "자연어 처리를 이용한 아카디아 설형 읽기" PLoS ONE 15(10): e0240511. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240511

- ^ a b c d e f g h i Bertman, Stephen (2005). Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-518364-1.

- ^ Pinches, T. G.; Finkel, I. L. (1984). "Neo-Babylonian and Achaemenid Economic Texts from the Sippar Collection of the British Museum". Journal of the American Oriental Society. American Oriental Society. 104 (4): 745–752. doi:10.2307/601904. ISSN 0003-0279. JSTOR 601904. Retrieved April 29, 2023.

- ^ 엘러마이어, 프리드리히, 마그레. 스터드. Glossar를 Sumerisches합니다. 권 3, T. 6, 핸드부흐 아수르 / 프리드리히 엘메르마이어; 마그레 슈투트. Hardegsen bei Göttingen: Selbstverl. 엘러마이어, 2003. 프린트. 신학과 동양학, 아르베테나우스 괴팅겐, 4.

- ^ "The Hittite cuneiform tablets from Bogazköy". www.unesco.org. UNESCO. Archived from the original on September 19, 2016. Retrieved September 18, 2016.

- ^ 미셸, 세실레, 고대 아시리아 서지학, 2001.

- ^ "Persepolis Fortification Archive". The Oriental Institute of the University of Chicago. Archived from the original on September 29, 2016. Retrieved September 18, 2016.

- ^ Lauinger, Jacob (January 1, 2007). Archival practices at Old Babylonian/Middle Bronze Age Alalakh (Level VII) (Thesis). University of Chicago. Archived from the original on July 14, 2014.

- ^ Moorey, P. R. S. (1992). A Century of Biblical Archaeology. Westminster Knox Press. ISBN 978-0-664-25392-9.

서지학

- 애드킨스, 레슬리, 엠파이어 오브 더 플레인: Henry Rawlinson and the Lost Languages of Babylon, New York, St. Martin's Press (2003) ISBN 978-0-312-33002-6

- Bogacz, Bartosz; Mara, Hubert (June 30, 2022). "Digital Assyriology—Advances in Visual Cuneiform Analysis". Journal on Computing and Cultural Heritage. 15 (2): 1–22. doi:10.1145/3491239. S2CID 248843112.

- R. Borger, Asyrisch-Babylonische Zeichenliste, 2판, Neukirchen-Vluyn (1981)

- Borger, Rykle (2004). Dietrich, Manfried [in German]; Loretz, Oswald [in German] (eds.). Mesopotamisches Zeichenlexikon [Mesopotamian Signs' List]. Alter Orient und Altes Testament (in German). Vol. 305. Münster: Ugarit Verlag. ISBN 978-3-927120-82-2.

- Burnouf, E. (1836). "Mémoire sur deux 비문 Cunéiformes trouvées près d'Hamadan et qui fontiers du Dr Schulz", [Hamadan 근처에서 발견된 두 개의 설형 비문에 대한 메모와 슐츠 박사의 논문의 일부를 구성합니다.], 파리, Imprimerie Royale.

- Cammarosano, M. (2017–2018) "구형 문자 기술", cuneiform.neocities.org (추가 서지 포함)

- Charvát, Petr. "Cherchz la femme: 원형 설형문자의 SAL 사인". La famille dans le Proche-Orientiancien: realités, 상징성 세트 이미지: 파리 55e Rencontre Asyriologique Internationale의 회보, Lionel Marti 편집, University Park, USA: Penn State University Press, 2021, pp. 169-182

- Daniels, Peter; Bright, William (1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press. p. 146. ISBN 978-0-19-507993-7.

- A. Deimel (1922), 리스테더 아르카이셴 카일슈리프차이헨 ("LAK"), WVDOG 40, 베를린.

- A. 데이멜 (1925–1950), 슈메리스치 렉시콘, 폰티피쿰 인스티튜툼 비비쿰.

- F. 엘러마이어, M. 스터드, 수메리스 글로스

- vol. 1: 1979–1980, ISBN 978-3-921747-08-7, ISBN 978-3-921747-10-0

- vol. 3.2: 1998–2005, A-B ISBN 978-3-921747-24-7, D-E ISBN 978-3-921747-25-4, G ISBN 978-3-921747-29-2

- vol. 3.3: ISBN 978-3-921747-22-3 (font CD ISBN 978-3-921747-23-0)

- vol. 3.5: ISBN 978-3-921747-26-1

- vol 3.6: 2003, Handbuch Assur ISBN 978-3-921747-28-5

- 로버트 K. Englund, Roger J. Matthews, "다양한 컬렉션의 원형 텍스트", 베를린: 게브르. Man 1996 ISBN 978-3786118756

- 로버트 K. 잉글런드와 레이너 M.Boehmer, "우룩에서 온 고고학 행정 텍스트 – 초기 캠페인"(ATU Bd. 5), 베를린: 게브르. Mann Verlag 1994 ISBN 978-3786117452

- A. Falkenstein, Archaische Texteaus Uurk, Berlin-Leipzig (1936)

- E. Forrer, Die Keilschrift von Boghazköi, 라이프치히 (1922)

- J. Friedrich, Hethitaches Keilschrift-Lesebuch, 하이델베르크 (1960)

- Jean-Jacques Glassner, 설형문자의 발명, 영문번역, 존스 홉킨스 대학 출판부(2003), ISBN 978-0-8018-7389-8

- Hayes, John L. (2000). A Manual of Sumerian Grammar and Texts. Aids and Research Tools in Ancient Near Eastern Studies. Vol. 5 (2d ed.). Malibu: Undena Publications. ISBN 978-0-89003-197-1.

- 희렌(1815) "Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Volker der alten Welt", vol. i. pp. 563 seq., 1833년 영어 번역.

- [6]헤르슈코비츠, 여호나탄, "구 바빌로니아 시대 설형의 적응 과정", 하버드 대학교 논문, 2023

- Kramer, Samuel Noah (1981). "Appendix B: The Origin of the Cuneiform Writing System". History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Man's Recorded History (3d revised ed.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 381–383. ISBN 978-0-8122-7812-5.

- 르네 라바트, Manuel D'epigraphie Akkadienne, Geuthner, Paris (1959); 제6판, Florence Malbran-Labat (1999), ISBN 978-2-7053-3583-0.

- 라센, 크리스티안 (1836) 다이 알트페르시셴 카일-인슈리프텐 폰 페르세폴리스. Entzifferung des Alphabets underklärung des Insults. [페르세폴리스의 구페르세우스 설형문자. 알파벳 해독 및 내용 설명] 에두아르트 베버, 본, (독일).

- Mittermayer, Catherine; Attinger, Pascal (2006). Altbabylonische Zeichenliste der Sumerisch-Literarischen Texte. Orbis Biblicus et Orientalis. Vol. Special Edition. Academic Press Fribourg. ISBN 978-3-7278-1551-5.

- O. Neugebauer, A. 삭스(eds), 수학적 설형 텍스트, 뉴헤이븐(1945).

- [7]오우양, 샤오리, 크리스틴 프루스트 "Ur III 기간의 자리-가치 표기법: 행정 텍스트의 한계 수', 고대 세계의 계산과 정량화 문화: 메소포타미아, 중국 및 남아시아 문서의 수, 측정 및 연산. Cham: Springer International Publishing, pp. 267-356, 2023

- 패트리, 실뱅 (2009). "La perception des charnes hititites dans langues ettrangères au XIIIe siècle." Zeitschrift für Asyriologie und vorderasiatische Archäologie 99(1): 87–126. doi:10.1515/ZA.2009.003.

- 프리처드, 제임스 카울스 (1844). "인류의 물리적 역사에 대한 연구", 제3판, 제4권, 셔우드, 길버트 앤 파이퍼, 런던.

- Philippe Quenet, "북 메소포타미아에서의 설형문자체계의 확산: 가장 초기의 고고학적 증거", Iraq, vol. 67, No. 2, pp. 31-40, 2005.

- 롤린슨, 헨리 (1847) "베히스툰의 페르시아 설형 비문, 해독 및 번역; 페르시아 설형 비문 일반, 특히 베히스툰의 비문에 대한 회고록과 함께", 영국과 아일랜드 왕립 아시아 학회 저널, vol. X. JSTOR 25581217.

- 룬 라텐보르그 외, 웁살라 대학교, 웁살라 대학교, 룬 라텐보르그(Rune Rattenborg et al., Quineiform Digital Library Journal, Quineiform Digital Library Initiative, 2021:001 ISSN 1540-8779

- Y. Rosengarten, Répertoire commenté designes presargonique sumériens de Lagash, 파리 (1967)

- Chr. Rüster, E. Neu, Hethitisches Zeichenlexikon (HZL), Wiesbaden (1989)

- 니콜라우스 슈나이더, Die Keilschriftzeichen der Wirtschaftsurkunden von Ur III nebsthren charakteristissten Schreibvarianten, Keilschrift-Paläographie; Heft 2, Rom: Päpsstliches Bibelinstut (1935).

- Wolfgang Schramm, Akkadische Logogramme, Goetter Arbeitshefte zur Altorientalischen Literator (GAAL) Heft 4, Goettingen (2003), ISBN 978-3-936297-01-0

- F. Thureau-Dangin, Recherches sur 'origine de l'écriture cunéiforme, Paris (1898).

- Ronald Herbert Sack, 칼데아 시대와 페르시아 시대의 설형 문서, (1994) ISBN 978-0-945636-67-0

외부 링크

- 주석이 달린 3D 렌더링과 개방형 데이터 설형 태블릿의 매핑 사진에서 학습한 R-CNN 기반 다각형 쐐기 탐지 - 2023 - Stötzner, Ernst et al.

- AI: 연구진, 고대 설형문자 자동인식 개발

- 설형 디지털 도서관 구상

- 태블릿 컬렉션, 코넬 대학교

- 컬럼비아 대학교의 설형류 컬렉션에 대한 도움을 찾습니다. 레어북 & 원고 라이브러리

- Cuneiform Wide Web: 카드 카탈로그에서 디지털 아시리로지 – Shai Gordin과 Avital Romach – ANE Today – 2022년 11월 11일 Wayback Machine에서 아카이브됨

![Proto-cuneiform tablet, Jemdet Nasr period, c. 3100–2900 BC. A dog on a leash is visible in the background of the lower panel.[40]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Cuneiform_tablet-_administrative_account_of_barley_distribution_with_cylinder_seal_impression_of_a_male_figure%2C_hunting_dogs%2C_and_boars_MET_DT847.jpg/200px-Cuneiform_tablet-_administrative_account_of_barley_distribution_with_cylinder_seal_impression_of_a_male_figure%2C_hunting_dogs%2C_and_boars_MET_DT847.jpg)

!["Assurbanipal King of Assyria" Aššur-bani-habal šar mat Aššur KI Same characters, in the classical Sumero-Akkadian script of circa 2000 BC (top), and in the Neo-Assyrian script of the Rassam cylinder, 643 BC (bottom).[57]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Assurbanipal_King_of_Assyria_%28Sumero-Akkadian_and_Neo-Babylonian_scripts%29.jpg/200px-Assurbanipal_King_of_Assyria_%28Sumero-Akkadian_and_Neo-Babylonian_scripts%29.jpg)

![Niebuhr inscription 1, with the suggested words for "King" (𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹) highlighted, repeated three times. Inscription now known to mean "Darius the Great King, King of Kings, King of countries, son of Hystaspes, an Achaemenian, who built this Palace".[67] Today known as DPa, from the Palace of Darius in Persepolis, above figures of the king and attendants [68]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Niebuhr_inscription_1_with_word_for_King.jpg/350px-Niebuhr_inscription_1_with_word_for_King.jpg)

![Niebuhr inscription 2, with the suggested words for "King" (𐎧𐏁𐎠𐎹𐎰𐎡𐎹) highlighted, repeated four times. Inscription now known to mean "Xerxes the Great King, King of Kings, son of Darius the King, an Achaemenian".[67] Today known as XPe, the text of fourteen inscriptions in three languages (Old Persian, Elamite, Babylonian) from the Palace of Xerxes in Persepolis.[69]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Niebuhr_inscription_2_with_word_for_King.jpg/350px-Niebuhr_inscription_2_with_word_for_King.jpg)