배타적 위임통치

Exclusive mandate배타적 권한은 정부가 특정 영토에 대한 합법적 권한을 주장하는 것으로, 그 중 일부는 다른 정부가 안정적이고 사실상의 주권을 가지고 지배하고 있다.단독 대표권 주장이나 독점적 권한 주장으로도 알려져 있다.이 개념은 여러 국가가 이념적 근거에 따라 분열되었던 냉전 시대에 특히 중요했다.

1949년부터 1990년까지 독일

독일 연방 공화국

이 섹션은 검증을 위해 추가 인용구가 필요하다.할 수 2018년 3월)(이 및 |

독일이 두 나라로 분할된 41년의 거의 모든 기간 동안, 독일연방공화국(서독)은 1871년부터 1945년까지 존재했던 독일제국의 유일한 합법적 계승자라고 주장했다.이 주장은 처음에는 자유선거에 의한 정부의 권한에만 근거한 것이었다.이를 위해 1871년부터 1945년까지 독일 통일의 수도 베를린을 본의 임시 수도로 주장했다.

독일 총리 콘라드 아데나워는 분데스타그 전에 발표한 성명에서, 독일 민주 공화국(GDR)의 헌법이 발효되는 것에 대응하여 이르면 1949년 10월 21일 이 위임통치를 주장했다.1950년 9월 18일 뉴욕에서 열린 서방 3강 국무회의에서는 아데나워 총리의 주장을 지지했다.

소련이 GDR의 주권을 선언하자 서독 번데스타그는 다시 한 번 만장일치로 연방공화국이 독일 국민의 유일한 합법적 대표라고 주장했다.독일 연방공화국이 북대서양조약기구(NATO)에 가입된 파리조약(Pariser Vertrége)에서 동맹국들은 런던에서 열린 나인파워 회의에서 이미 서방의 3개 동맹국이 확인한 입장을 채택했다.e 외교 정책에 관한 문제에 있어서 독일 국민 전체따라서 서방 국가들은 연방 공화국을 독일 전체에게 유일하게 합법적인 정부로 인정했다.

국제법과 관련된 그러한 고려와는 별도로, 기본법의 통일 조항은 독일 민주 공화국에 대한 국제적 인식을 피하도록 제안하여 통일된 독일 국가에 대한 헌법적 권한을 단절하지 않도록 하였다.

1973년까지, 연방 공화국은 모든 독일에게 독점적인 권한을 주장하는데 있어서 엄격한 선을 택했다.홀슈타인 독트린에 따라 연방공화국은 소련을 제외한 GDR과 외교관계를 유지한 국가들과의 외교관계를 단절했다.그러나 국제 스포츠와 같이 수준별로 보면, 6번의 올림픽(3번의 동계, 3번의 하계 올림픽)에서 독일 팀들을 통일시키는 등 국제적인 협력이 폭넓게 이루어졌다.[1]시간이 흐르면서, 특히 1969년 윌리 브랜트가 주도한 사회-자유 연합의 선거 이후, 연방 공화국의 국내 및 국제 자치권을 심각하게 제한했기 때문에, 독점적인 권한은 완화되었다.1973년부터, 오스트폴리크 정책에 따라, 연방 공화국은 민주 공화국이 주권 국가로서 국제법 내에서 합법적으로 기능할 수 있는 단일 독일 국가 내의 주(州)라는 노선을 취하면서, 연방 공화국 자체가 연속체의 유일한 합법적 대표자임을 재차 강조했다.g 다른 방법으로 제도적 기구 없이 남아 있던 독일제국. 따라서 두 독일 국가가 통일될 수 있을 때까지 독일 정부의 전체적 경계를 벗어나야 한다는 주장을 포기한다.[2]

사법적으로, 독일 국가 전체가 보존되어 있고, 오직 하나의 독일 국가만이 합법적으로 존재할 수 있으며, 하나의 주가 연방 공화국과 동일하다는 명제에서 배타적 권한이 발생했다고 주장되어 왔다.따라서 독일민주공화국은 불법으로 구성된 소련의 꼭두각시 국가가 연방공화국에 속해 있는 정당한 영토를 점유하고 있기 때문에 자치권이 결여되어 있었다.GDR이 FRG 정부와 내전 상태에 있어 국제법상 국가로 인정받을 수 없다는 대체적인 견해가 작용했다.세 번째, 소위 "우브렐라 국가" 이론은 1871년에 형성되어 실제로 전멸된 적이 없는 단일 독일 국가의 우산 아래 두 개의 단편 국가의 존재를 수반한다. 이 이론은 1960년대 후반에 생겨났고 1973년 7월 31일 독일 연방헌법재판소의 판결에서 유지되었다.동독과 서독의 관계가 정상화되었던 "기본 조약"을 딩.결정적으로, 비록 헌법 재판소가 1945년 이전 독일 국가가 연방 공화국의 기관에서만 부분적으로 보존되고 조직되었다는 명제를 재확인했지만, 대법원은 이것이 독점적인 권한을 암시한다는 명제를 명시적으로 거부했다; "...정체성은 배타성을 요구하지 않는다."[3]

1973년 두 독일 국가가 유엔에 가입하면서, 독점적 권한에 관한 문제는 더 이상 관련되지 않았다.그럼에도 불구하고, 헌법 재판소는 연방 공화국이 독일 국민 전체에 대한 책임을 계속 지고 있다고 주장했다. 비록 이 책임은 독일 영토나 관할 구역 내에 물리적으로 존재하는 독일인에 대한 존중으로만 이행될 수 있지만 말이다.따라서, 독일 연방 공화국은 독일 민주 공화국에 대한 뚜렷한 시민권을 인정하지 않았다; 만약 동독인들이 서독이나 제3국의 서독 대사관에서 그들 자신을 제시한다면, 그들은 서독 여권을 얻을 수 있었다.일반적으로 연방 공화국은 동독인을 구 1871~1945년 독일 시민권(즉, 분데스뷔르거, 서독 시민권)에 따라 독일 시민으로 간주하였다.따라서 GDR에서 도망친 난민들은 추방되지 않았고, 자동으로 서독 시민권을 취득할 자격을 얻었다.

게다가, GDR의 방문객들은 예를 들어 미국 여행을 쉽게 하기 위해 요청 시 서독 여권을 받을 것이다.1989년 11월 베를린 장벽이 무너진 후 동독인들은 베그뤼승스겔트(서독 도이체마크 100명)를 맞아 서독 내에서 자유롭게 왕래할 수 있었고, 서독인의 동양 접근은 여전히 비자 발급과 민데스툼타우슈 의무 교환 25DM으로 몇 주 동안 장애가 있었다.

독일 민주 공화국 (1949–90)

1949년 독일민주공화국의 헌법도 독일이 불가분의 공화국임을 인정하여 독일 시민권은 단 한 명뿐이었다.따라서, GDR은 또한 모든 독일의 de jure 주권자 대표가 되는 것을 전제로 설립되었다.처음에는 서독 정권을 나토 괴뢰 국가로 간주했는데, 이는 동구권 대부분이 인정하는 노선이다.GDR은 독일인들이 독일 내에서 자유롭게 움직이는 것을 막기 위해 1961년에 베를린 장벽을 부분적으로 세웠다.그러나 1974년에 통일 조항은 GDR의 헌법에서 깨졌다.이후 서독과는 별개의 국가로 간주했다.공산주의 정권은 1989년 가을에 붕괴되었다[citation needed].동독은 1990년 독일 통일에서 연방 공화국 가입을 선언할 때까지 1년을 더 버텼다.

중국 본토와 대만

이 섹션은 검증을 위해 추가 인용구가 필요하다.(2020년 5월)(이를 과 시기 |

중화민국(ROC)은 1912년 중국 본토에 신해혁명이 종결되면서 청나라가 멸망한 데 이어 설립됐다.1927년 발발한 중국 내전은 국민당 주도의 ROC 정부와 중국공산당(CPC) 사이에 벌어진 전투였다.

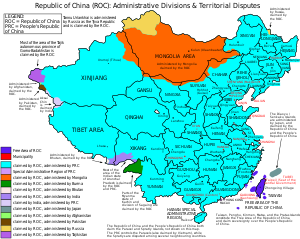

1949년 중국 내전이 종결된 이후, ROC의 사실상의 영토는 대만 섬(중국 청나라에 의해 1895년 일본 제국으로 인도, 1945년 중화민국으로 인도)과 그 밖의 여러 섬을 포함하는 대만 지역으로 한정된다.[4][5]한편 CPC가 1949년 설립한 중화인민공화국(PRC)은 중국 본토와 홍콩, 마카오를 관할한다.[4]공식적으로는 ROC와 PRC 모두 중국(대만 포함)[4][6][7] 전체에 대한 주권을 주장하고 상대 정부를 반역자로 간주하고 있다.

1971년까지 ROC는 유엔(UN)에서 '중국'을 대표했으며 거부권을 가진 유엔 안전보장이사회 상임이사국이었다.[8]1971년 PRC는 유엔의 '중국' 대표로 ROC를 교체했다.[8]1972년 이후, ROC는 모든 UN 소위원회에서 제외되었다.유엔이 ROC에서 PRC로 인식 전환한 후 많은 주들이 이에 따랐다.2019년 이후, ROC는 14개 유엔 회원국 및 홀리 시와 공식 외교 관계를 유지하고 있으며, 다른 많은 주들은 ROC와 비공식적인 관계를 유지하고 있다.유엔은 공식적으로 ROC가 소유한 영토를 "대만, 중화민국"으로 지정한다.

ROC는 현재 '차이나 타이베이'라는 이름으로 수많은 국제 행사와 단체에 참여하고 있으며, 세계무역기구(WTO)는 공식적으로 ROC가 지배하는 영토를 '대만, 펑후, 킨멘, 마츠의 분리관세영토'라고 지칭하고 있다.

대만 민족주의와 대만 독립 운동의 발흥으로 ROC의 배타적 위임통치 주장은 부드러워졌다.민주진보당 주도의 정부에서는 ROC의 PRC 장악 지역 주권 주장도 적극 추진되지 않고 있다.

한국

1948년 북한과 남한이 서로 수개월 안에 만들어졌을 때, 둘 다 한반도 전체에 대한 주권을 주장하였다.두 주 모두 다른 주들은 각각 미국과 소련의 불법으로 구성된 꼭두각시 국가라고 주장했다.그러나 1991년 양국은 화해 정책의 일환으로 유엔에 가입했다.

베트남

베트남 민주공화국은 1945년에 선포되었다. 베트남은 1954년에 프랑스로부터 독립했다.1955년 재통합을 위해 선거를 치르려고 했지만, 결코 치러지지 않았다.그 후 20년 동안, 두 사람 모두 다른 한 사람이 불법으로 구성된 꼭두각시 국가라고 주장하며 베트남 전체에 대한 주장을 폈다.이는 1975년 남베트남이 북베트남에 무조건 항복할 때까지 계속되었다.

베트남 전쟁이 끝나갈 무렵 일부 유럽 국가(스위스 등)가 북베트남을 인정하기 시작했을 때 남베트남은 이들과의 외교관계를 중단하지 않았다.이에 스위스는 1971년 북베트남을 인정하면서도 1975년 전쟁이 끝날 때까지 사이공(남베트남) 주재 영사관을 대사관으로 전환하기도 했다.

1979년 베트남이 캄보디아를 침공해 점령(당시 캄푸체아 민주 캄푸체아로 크메르 루즈에 의해 통치되었다)하여 캄푸체아 인민공화국을 수립하였으나 중화인민공화국에 의해 "멍청이 국가"로 해임되었다.당시 두 나라 모두 유엔에 있는 캄보디아 크메르족의 유일한 합법적 대표라는 주장에 대해 이의를 제기했었다.이로써 1982년 망명정부로 결성된 연립정부인 민주캄푸체아 연립정부(민주캄푸체아 연립정부)가 의석을 유지하게 되었고, 왕당파인 FUNCINPEC당, 공화당의 크메르 인민해방전선, 민주캄푸체아의 크메르루주후원당으로 구성되었다.

아프가니스탄

1996년부터 2001년까지 탈레반은 북부동맹과의 분쟁 동안 아프가니스탄의 3분의 2를 장악했다.2001년 타도 이후, 탈레반이 일부 국가를 유지했음에도 불구하고 새로운 아프간 정부는 그 나라에 대한 통제를 다시 수립했다.

20년 후 미국의 카불 철수와 그에 따른 카불 인수에 이어, 아프가니스탄 이슬람 공화국이 국제적으로 인정받았지만 탈레반은 아프가니스탄에서 통제를 다시 수립했다.

시리아

2011년 3월 시리아 내전이 시작될 때도 비슷한 상황이 발생했다.바샤르 알 아사드를 필두로 한 시리아 정부와 시리아혁명반대군연합, 시리아 국가평의회, 시리아임시정부 등으로 구성된 아사드를 제거하려는 여러 야당 단체들이 속속 나서고 있다.두 단체 모두 러시아 연방/이란과 미국/사우디 아라비아의 지원을 받는 꼭두각시 단체로 간주된다.

또 수니파 이슬람 근본주의 무장단체인 이라크 이슬람국가(IS/ISIL)와 레반트(ISI/ISIL)가 인접 이라크 일부와 함께 시리아 영토 일부를 장악했다.

더욱 애매한 상황에서 시리아 북동부의 쿠르드족 영토는 시리아 정부군이 이곳을 떠나거나 ISIL 점령으로부터 해방되면서 시리아 쿠르드족 연방국가 로자바에 의해 통제되었다.

예멘

시리아 사태와 마찬가지로 예멘은 내전이 계속되는 가운데 예멘 국가의 유일한 합법 정부라고 주장하는 두 정권에 의해 통치된다.현재 사우디아라비아, 미국, 유엔이 인정하는 압드라부 만수르 하디 대통령이 이끄는 현 정부와 사나에서 후티 운동이 주도하는 최고정치위원회가 이란과 몇몇 국가로부터 인정을 받고 있다.

2017년 결성된 남부전환협의회는 1990년 북예멘과 통일된 옛 남예멘 국가의 복원을 모색한다.이 단체는 아랍에미리트의 지원을 받고 있다.

이스라엘과 팔레스타인 영토

참고 항목

참조

- ^ Arnd Krüger: Sport und Politik, Vom Turnvater Jahn zhum Statsamateur.하노버:파켈트레거 1975년 ISBN3-7716-2087-2.

- ^ Quint, Peter E (1991), The Imperfect Union: Constitutional Structures for German Unification, Princeton University Press, p. 14]

- ^ Texas Law: Foreign Law Translations 1973, University of Texas, archived from the original on 20 December 2016, retrieved 7 December 2016

- ^ a b c Sarmento, Clara (2009). Eastwards / Westwards: Which Direction for Gender Studies in the 21st Century?. p. 127. ISBN 9781443808682.

- ^ Henckaerts, Jean-Marie (1996). The International Status of Taiwan in the New World Order: Legal And Political Considerations. p. 117. ISBN 9789041109293.

- ^ Hudson, Christopher (2014). The China Handbook. p. 59. ISBN 9781134269662.

- ^ Rigger, Shelley (2002). Politics in Taiwan: Voting for Reform. p. 60. ISBN 9781134692972.

- ^ a b Froehlich, Annette; Seffinga, Vincent (2019). The United Nations and Space Security: Conflicting Mandates between UNCOPUOS and the CD. p. 40. ISBN 9783030060251.