일산화탄소 중독

Carbon monoxide poisoning| 일산화탄소 중독 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 일산화탄소 중독, 일산화탄소 독성, 일산화탄소 과다복용 |

| |

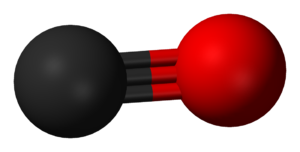

| 일산화탄소 | |

| 전문 | 독극물학, 응급의학 |

| 증상 | 두통, 어지럼증, 쇠약, 구토, 흉통, 혼란[1] |

| 합병증 | 의식 상실, 부정맥, 발작[1][2] |

| 원인들 | 일산화탄소[3] 흡입 |

| 진단 방법 | 카르보닐헤모글로빈 농도: 3%(모커) 10 % (표준)[2] |

| 차동 진단 | 시안화물 독성, 알코올성 케토산증, 아스피린 중독, 상기도 감염[2][4] |

| 예방 | 일산화탄소 검출기, 가스 기구 환기, 배기[1] 시스템 유지보수 |

| 치료 | 지원 케어, 100% 산소, 고압 산소[2] 요법 |

| 예후 | 사망위험 1~31%[2] |

| 빈도수. | 연간 20,000건 이상의 화재 관련 사례 긴급 방문(미국)[1] |

| 사망. | 연간 400개 이상의 화재 관련 없음 (미국)[1] |

일산화탄소 중독은 일반적으로 과도한 수준의 일산화탄소([3]CO)를 흡입할 때 발생합니다.증상은 종종 "독감과 같은" 것으로 묘사되며 일반적으로 두통, 어지럼증, 쇠약함, 구토, 가슴 통증, 그리고 [1]혼란을 포함한다.대량 노출은 의식 상실, 부정맥, 발작 또는 [1][2]사망을 초래할 수 있습니다.고전적으로 묘사된 "체리 레드 스킨"은 [2]거의 발생하지 않습니다.장기적인 합병증에는 만성피로, 기억력 문제, 움직임 [5]문제가 포함될 수 있다.

CO는 처음에는 [5]자극적이지 않은 무색 무취 가스이다.유기물을 [5]불완전 연소할 때 생성됩니다.이것은 탄소 기반 [1]연료로 작동하는 자동차, 히터 또는 조리 장비에서 발생할 수 있습니다.일산화탄소는 주로 헤모글로빈과 결합하여 혈액이 산소를 운반하는 것을 막고 이산화탄소를 카바미노헤모글로빈으로 [5]배출함으로써 부작용을 일으킨다.또한 미오글로빈, 시토크롬 P450 및 미토콘드리아 시토크롬 산화효소 등의 다른 많은 혈단백질도 다른 금속 및 비금속 세포 [2][6]표적과 함께 영향을 받는다.

진단은 일반적으로 비흡연자의 경우 3% 이상, [2]흡연자의 경우 10% 이상의 HbCO 수치를 기반으로 합니다.카르복시헤모글로빈 내성의 생물학적 역치는 일반적으로 15% COHb로 인정되며, 이는 독성이 이 [7]농도를 초과하는 수준에서 일관되게 관찰된다는 것을 의미한다.FDA는 이전에 [8]일산화탄소의 치료 가능성을 평가하는 특정 임상 시험에서 COHb의 임계값을 14%로 설정했습니다.일반적으로 30%의 COHb는 심각한 일산화탄소 [9]중독으로 간주됩니다.보고된 가장 높은 비치명적 카르복시헤모글로빈 수치는 73%[9] COHb였다.

중독을 예방하기 위한 노력에는 일산화탄소 검출기, 가스 기구의 적절한 환기, 굴뚝의 청결 유지, 그리고 차량의 배기 시스템의 양호한 [1]수리가 포함됩니다.중독 치료는 일반적으로 100% 산소를 공급하고 보조 치료를 [2][5]하는 것으로 구성됩니다.일반적으로 증상이 더 이상 나타나지 않고 HbCO 수치가 3%/10%[2] 미만이 될 때까지 이 작업을 수행해야 합니다.

일산화탄소 중독은 비교적 흔한 일로 미국에서는 연간 [1][10]2만 건 이상의 응급실을 방문한다.그것은 많은 [11]나라에서 가장 흔한 종류의 치명적인 중독이다.미국에서는 화재와 관련되지 않은 사례가 [1]연간 400명 이상의 사망자를 낸다.독극물은 겨울에 더 자주 발생하며, 특히 정전 [2][12]시 휴대용 발전기를 사용하여 발생합니다.이산화탄소의 독성 영향은 [13][9]고대부터 알려져 왔다.헤모글로빈이 CO에 의해 영향을 받는다는 발견은 1793년 제임스 와트와 토마스 베도스가 탄화수소산염의 치료 가능성에 대한 연구를 통해 나타났고, 이후 1846년과 [9]1857년 사이에 클로드 버나드에 의해 확인되었다.

배경

일산화탄소는 모든 형태의 생명체에 독성이 있는 것은 아니며, 독성은 호르몬 발생의 전형적인 용량 의존 사례이다.소량의 일산화탄소는 중요한 신경전달물질(기체전달물질로 분류됨) 및 잠재적 치료제 [14]역할을 할 수 있는 계통발생학적 왕국에서 많은 효소적 및 비효소적 반응을 통해 자연적으로 생성됩니다.원핵생물의 경우, 일부 박테리아는 일산화탄소를 생성, 소비, 반응하는 반면, 다른 미생물들은 독성에 [6]민감하다.현재 광합성 [15]식물에 대한 알려진 부작용은 없다.

일산화탄소의 유해한 영향은 일반적으로 세포 작동을 방해하는 혈단백질의 인공 헴 부분과 밀접하게 결합하기 때문에 발생하는 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 일산화탄소는 헤모글로빈과 결합하여 가스 교환 및 세포 호흡에 영향을 미치는 카르복시헤모글로빈을 형성합니다.과도한 농도의 가스를 흡입하면 저산소 부상, 신경계 손상 및 사망에 이를 수 있습니다.

에스더 킬릭이 [9]개척한 바와 같이, 다양한 인구통계에 걸쳐 다른 종과 사람들은 다른 일산화탄소 허용 [16]수준을 가질 수 있다.사람의 일산화탄소 허용 수준은 유전학(헤모글로빈 돌연변이), 활동 수준, 환기 속도, 기존 뇌 또는 심혈관 질환, 심박출량, 빈혈, 겸상세포 질환 및 기타 혈액학적 장애, 지리 및 기압, m 등의 요인에 의해 변화한다.에타볼릭 [17][18][19][9]레이트

역사

인간은 기원전 80만 년 경 처음 불을 제어하는 법을 배운 이래로 일산화탄소와 복잡한 관계를 유지해왔다.원시 원시 원시인들은 불을 주거지에 들여놓으면서 일산화탄소의 독성을 발견했을 것이다.기원전 6000년경 청동기 시대에 등장한 야금 및 제련 기술의 초기 발전도 마찬가지로 일산화탄소에 노출되어 인류를 괴롭혔다.일산화탄소의 독성 외에도, 아메리카 원주민들은 샤머니즘적인 난로 옆에서 의식을 [9]통해 일산화탄소의 신경 활성 특성을 경험했을지도 모른다.

초기 문명은 인간과 불을 나눈 그리스 신화에 나오는 불칸, 프카르마트, 프로메테우스 같은 불의 기원을 설명하기 위해 신화적인 이야기를 발전시켰다.아리스토텔레스 (기원전 384–322)는 석탄을 태우면 유독가스가 발생한다고 처음으로 기록했습니다.그리스의 의사 갈렌 (129–199 AD)은 흡입할 때 해를 끼치는 공기의 구성에 변화가 있다고 추측했고,[9] 130년경 카시우스 이아트로소피스타의 Quaestiones Medicae et Problemata Naturalia에서 CO 중독 증상이 나타났다.율리안 아포테이트, 카엘리우스 아우렐리아누스, 그리고 다른 비슷한 몇몇 사람들은 고대 [9]석탄 연기에 의해 야기된 일산화탄소 중독의 독성 증상에 대한 초기 지식을 문서화했다.

리비와 키케로의 문서화된 사례들은 고대 [9][20]로마에서 일산화탄소가 자살 수단으로 사용되었음을 암시한다.루시우스 베루스 황제는 [9]포로를 처형하기 위해 연기를 사용했다.요비안 황제, 파우스타 황후, 세네카를 [9]포함한 많은 사망자가 일산화탄소 중독과 연관되어 있다.일산화탄소 중독에 의한 가장 유명한 사망자는[9] 클레오파트라나 에드거 앨런 [21]포일 것이다.

15세기에 탄광 광부들은 갑작스러운 죽음이 악령에 의한 것이라고 믿었다; 일산화탄소 중독은 캐리 포피의 조사로 [22]대표되는 현대를 포함하여 다음 세기[9] 동안 초자연적이고 초자연적인 경험, 마법 등과 연관되어 왔다.

게오르크 에른스트 스탈은 1697년에 일산화탄소로 생각되는 독성 증기와 관련하여 카르보나리 할리투스를 언급했다.Friedrich Hoffmann은 1716년 석탄에 의한 일산화탄소 중독에 대한 최초의 현대 과학 연구를 수행했는데, 특히 마을 사람들이 죽음을 악마 미신 탓으로 돌리는 것을 거부했습니다.Herman Boerhaave는 1730년대에 [9]일산화탄소가 동물에 미치는 영향에 대한 첫 번째 과학 실험을 했다.조셉 프리스틀리는 1772년에 처음으로 일산화탄소를 합성한 것으로 알려져 있으며, 칼 빌헬름 셸은 1773년에 일산화탄소를 석탄으로부터 분리하여 독성 물질임을 [9]시사했다.

탄화수소산염으로 인한 일산화탄소 중독의 선량 의존적 위험은 1790년대 후반 토마스 베도스, 제임스 와트, 티베리우스 카발로, 제임스 린드, 험프리 데이비 및 기타 많은 사람들에 의해 조사되었으며, 이들 중 대부분은 공압 [9]연구소에서 발생했다.

윌리엄 크루익생크는 1800년 일산화탄소를 탄소 1개와 산소 원자 1개를 포함하는 분자로 발견하면서 일산화탄소만을 대상으로 한 현대 연구를 시작했다.독성에 대한 메커니즘은 1793년 제임스 와트에 의해 처음 제안되었고, 1854년 에이드리언 체노에 이어 1857년 [9]출판된 클로드 베르나르에 의해 마침내 증명되었고, 같은 해에 펠릭스 호페-세일러에 의해 독립적으로 출판되었다.

일산화탄소의 독성을 연구하는 최초의 대조 임상 실험은 1973년에 [9]일어났다.

이력 검출

일산화탄소 중독은 수 세기 동안 탄광 광부들을 괴롭혀 왔다.광산에서 일산화탄소는 화이트amp로 널리 알려져 있다.존 스콧 홀데인은 갱도 [9]폭발로 사망한 광부들의 많은 시신을 조사한 후 연소에 의해 생성된 가스인 애프터댐의 치명적인 성분으로 일산화탄소를 확인했다.1911년까지, Haldane은 지하에서 일산화탄소에 대한 내성이 거의 없는 흰 쥐나 카나리아 같은 위험한 수준의 일산화탄소를 검출하기 위해 작은 동물을 사용하는 것을 도입하여, [9]탄광의 카나리아를 조기에 경고하였다.영국의 구덩이에 있는 카나리아는 1986년에 전기 가스 탐지기로 대체되었다.

카르복시헤모글로빈을 검출하기 위한 최초의 정성적 분석법은 1858년 펠릭스 호페-세일러가 개발한 측색법으로 등장했고, 최초의 정량적 분석법은 1880년 [9]요제프 폰 포도르와 함께 등장했다.

이력 처리

산소의 사용은 험프리 데이비가 1799년 3쿼트의 탄화수소산염(물 가스)[9]을 흡입한 후 산소로 처리되었다는 일화 보고와 함께 나타났다.사무엘 위터는 1814년 [9]일산화탄소 중독에 대응하여 산소 흡입 프로토콜을 개발했다.마찬가지로 1830년에는 일산화탄소 [9]중독에 따른 말라리아 증상에 기초한 산소 흡입 프로토콜이 말라리아(문자 그대로 "나쁜 공기"로 번역됨)에 권장되었다.다른 산소 프로토콜은 1800년대 [10]후반에 등장했다.독살 후 쥐에게 고압산소를 사용하는 것은 Haldane에 의해 1895년에 연구되었고, [20]Haldane은 1960년대에 사람에게 사용하기 시작했다.

사고

일산화탄소에 의한 최악의 사고 집단 중독은 1944년 3월 3일 이탈리아에서 발생한 발바노 열차 참사로, 많은 불법 승객을 태운 화물 열차가 터널에서 멈춰서 500명 이상이 사망했다.[23]

1993년 [24]와코 공성전 중 브런치데이비드 대학살의 결과로 50명 이상이 연기 흡입으로 사망한 것으로 추정되고 있다.

무기화

고대 역사에서, 한니발은 2차 포에니 전쟁 [9]동안 석탄 연기로 로마 포로들을 처형했다.

일산화탄소 가스실에 의한 유기견 박멸은 [9]1874년에 기술되었다.1884년 Scientific American지에 다양한 동물을 [25]안락사시키는 것뿐만 아니라 도축장 운영을 위한 일산화탄소 가스실의 사용을 설명하는 기사가 실렸다.

제2차 세계대전 중 홀로코스트의 일환으로, 나치는 첼름노 수용소와 다른 곳에서 가스 밴을 이용해 일산화탄소 중독으로 추정되는 70만 명 이상을 살해했다.이 방법은 트레블링카, 소비보, 벨제크 같은 몇몇 죽음의 수용소의 가스실에서도 사용되었다.일산화탄소 가스는 액션 T4에서 시작됐어요이 가스는 IG 파르벤에 의해 가압 실린더에 공급되었고, 하르트하임 안락사 센터와 같은 다양한 정신병원에 건설된 가스실로 튜브를 통해 공급되었다.예를 들어 탱크 엔진에서 나오는 배기가스는 [26]챔버에 가스를 공급하는 데 사용되었습니다.

최근 일산화탄소 가스실은 산 쿠엔틴 주립 [9]교도소의 사형 집행 관행으로 대표되는 사형 제도를 용이하게 하기 위해 사용되고 있다.

생리학

일산화탄소는 헴(철 프로토포르피린)의 생체 변환을 빌리베르딘으로 촉매하고 최종적으로는 [27]빌리루빈으로 촉매하는 헴 산소화효소에 의해 가장 잘 예시되는 많은 생리학적 관련 효소 및 비효소 반응에[6] 의해 자연적으로 생성된다.생리학적 신호 전달을 제외하고, 대부분의 일산화탄소는 3% [28]HbCO 미만의 비독성 수준에서 카르복시헤모글로빈으로 저장됩니다.

치료학

소량의 CO는 유익하며 산화적 스트레스가 [27]있을 때 CO를 생성하는 효소가 존재한다.소량의 CO를 도입하기 위해 다양한 약물이 개발되고 있는데, 이러한 약물은 흔히 일산화탄소 방출 [14][29]분자라고 불립니다.역사적으로, 특히 탄화수소로 일산화탄소의 치료 잠재력은 토마스 베도스, 제임스 와트, 티베리우스 카발로, 제임스 린드, 험프리 데이비와 같은 많은 연구소에서 [9]조사되었습니다.

징후 및 증상

평균적으로 100ppm 이상의 노출은 인간의 [30]건강에 위험하다.미국에서는 OSHA가 장기 작업장 피폭 수준을 8시간 [31][32]동안 평균 50ppm 미만으로 제한하고 있으며, 또한 100ppm의 상한("천장")[33]에 도달하면 직원은 모든 밀폐된 공간에서 추방해야 한다.

대기 [34][35]중 백만분의 1 농도와 관련된 일산화탄소의 영향:| 집중 | 증상 |

|---|---|

| 35 장 / 분 (0.0035 %), (0.035 °C) | 지속적인 노출 후 6~8시간 이내 두통 및 어지럼증 |

| 100ppm(0.01%), (0.1℃) | 2~3시간 후 가벼운 두통 |

| 200ppm(0.02%), (0.2ppm) | 2~3시간 이내 가벼운 두통, 판단력 상실 |

| 400ppm(0.04%), (0.4ppm) | 1~2시간 이내 전두통 |

| 800ppm(0.08%), (0.8℃) | 어지럼증, 메스꺼움, 경련은 45분 이내, 무감각은 2시간 이내 |

| 1,600ppm(0.16%), (1.6ppm) | 두통, 심박수 증가, 어지럼증, 메스꺼움 20분 이내, 2시간 이내 사망 |

| 3,200ppm(0.32%), (3.2ppm) | 두통, 어지럼증, 메스꺼움까지 5분에서 10분 정도 걸립니다.30분 안에 사망합니다 |

| 6,400ppm(0.64%), (6.4ppm) | 1~2분 후면 두통과 어지럼증이 올 거예요경련, 호흡정지, 사망까지 20분도 채 안 남았습니다 |

| 12,800ppm(1.28%), (12.8ppm) | 2~3회 호흡 후 의식불명.3분 안에 사망합니다 |

급성 중독

일산화탄소 중독의 주요 증상은 산소 사용, 중추 신경계 및 [31]심장에 가장 많이 의존하는 장기 시스템에서 발생합니다.급성 일산화탄소 중독의 초기 증상으로는 두통, 메스꺼움, 불안감, 피로 [36]등이 있습니다.이러한 증상들은 종종 인플루엔자와 같은 바이러스나 식중독이나 위장염과 [28]같은 다른 질병으로 오인된다.두통은 급성 일산화탄소 중독의 가장 흔한 증상이다; 그것은 종종 둔하고, 전방적이며,[37] 지속적이라고 묘사된다.노출의 증가는 빠른 심장 박동수, 저혈압, 심장 [38][39]부정맥을 포함한 심장 이상을 일으킨다; 중추신경계 증상에는 섬망, 환각, 어지럼증, 불안정한 걸음걸이, 혼란, 발작, 중추신경계 우울증, 의식불명, 호흡정지, [40][41]사망 등이 포함된다.급성 일산화탄소 중독의 덜 흔한 증상으로는 심근허혈, 심방세동, 폐렴, 폐부종, 고혈당, 젖산증, 근육괴사, 급성 신부전, 피부병변, 시각 및 청각 문제가 [38][42][43][44]있다.일산화탄소에 노출되면 [45]심장 손상으로 인해 수명이 상당히 짧아질 수 있습니다.

급성 일산화탄소 중독에 따른 주요 우려 사항 중 하나는 발생할 수 있는 심각한 지연 신경학적 증상이다.문제는 높은 지적 기능의 어려움, 단기 기억 상실, 치매, 기억상실, 정신병, 짜증, 이상한 걸음걸이, 언어 장애, 파킨슨병 같은 증후군, 피질 실명, 그리고 우울한 [28][46]기분을 포함할 수 있다.우울증은 기존에 [47]우울증이 없었던 사람들에게서 발생할 수 있다.이러한 지연된 신경학적 후유증은 2일에서 40일 [28]후에 중독된 사람들의 50%까지 발생할 수 있다.누가 지연 후유증을 일으킬지는 예측하기 어렵지만, 노령화, 중독 상태에서의 의식 상실, 초기 신경학적 이상이 지연 증상의 [48]발생 가능성을 높일 수 있다.

만성 중독

비교적 낮은 수준의 일산화탄소에 대한 만성적인 노출은 지속적인 두통, 현기증, 우울증, 혼란, 기억 상실, 메스꺼움, 청각 장애 및 구토를 유발할 [49][50]수 있습니다.낮은 수준의 만성 노출이 영구적인 신경학적 [28]손상을 일으킬 수 있는지는 알려지지 않았다.일반적으로 일산화탄소에 대한 노출에서 벗어나면 심각한 급성 [49]중독 증상이 나타나지 않는 한 증상은 저절로 해결됩니다.그러나 한 사례는 결함이 있는 [51]용해로에서 비교적 낮은 수준의 일산화탄소에 3년 동안 노출된 후 영구 기억 상실과 학습 문제를 지적했습니다.

만성적인 노출은 일부 사람들에게 [49]심혈관 증상을 악화시킬 수 있다.만성적인 일산화탄소 노출은 아테롬성 동맥경화증의 [52][53]발병 위험을 증가시킬 수 있다.일산화탄소에 대한 장기 피폭은 관상동맥 심장질환자와 [54]임신한 여성에게 가장 큰 위험을 초래한다.

실험 동물에서 일산화탄소는 소음 노출 조건에서 소음으로 인한 청력 손실을 악화시키는 것으로 보인다.[55] 그렇지 않으면 청각에 제한적인 영향을 미칠 수 있다.인간의 경우 일산화탄소 [50]중독에 따른 난청이 보고되고 있다.동물 연구 결과와 달리 소음 노출은 청각 문제가 발생하는 데 필수적인 요소가 아니었다.

치명적인 중독

일산화탄소 중독의 전형적인 징후 중 하나는 살아있는 사람보다 죽은 사람에게서 더 자주 나타난다 – 사람들은 볼이 붉고 건강해 보인다고 묘사되어 왔다 (아래 참조).하지만, 이 "체리 레드"의 외관은 죽은 사람에서 더 흔하기 때문에, 임상 의학에서 유용한 진단 신호로 여겨지지 않습니다.부검 검사에서, 일산화탄소 중독의 출현은 주목할 만합니다.왜냐하면, 시신은 보통 푸르스름하고 창백한 반면, 죽은 일산화탄소 중독자는 [56][57][58]색채가 비정상적으로 살아 있는 것처럼 보일 수 있기 때문입니다.따라서 이러한 사후 상황에서 일산화탄소의 착색 효과는 상업용 육류 포장 산업에서 적색 착색제로 사용되는 것과 유사하다.

역학

많은 비치사적 노출이 [36][59]감지되지 않기 때문에 일산화탄소 중독의 실제 숫자는 알려지지 않았다.이용 가능한 데이터에 따르면,[60] 일산화탄소 중독은 전세계적으로 중독으로 인한 부상과 사망의 가장 흔한 원인이다.독살은 일반적으로 [31][61][62][63]겨울철에 더 흔하다.이는 겨울철 가스 용해로, 가스 또는 등유 공간 난방기, 주방 난로의 국내 사용이 증가했기 때문입니다. 이러한 난로는 결함이 있거나 적절한 환기 없이 사용할 경우 과도한 [31][64]일산화탄소를 발생시킬 수 있습니다.일산화탄소 검출 및 중독은 전기 난방 및 조리 장비가 작동하지 않고 거주자가 일시적으로 연료 연소 공간 히터, 스토브 및 그릴에 의존할 수 있는 정전 시에도 증가한다(일부 실외에서만 사용해도 안전하지만 [65][66][67]실내에서 잘못 연소됨).

미국에서는 [68]매년 4만 명 이상이 일산화탄소 중독으로 의사의 치료를 받는 것으로 추정되고 있다.미국에서 일산화탄소 중독으로 인한 사망의 95%는 가스 [69][70]난방기 때문이다.많은 선진국에서 일산화탄소는 치명적인 [11]독극물의 50% 이상을 일으킨다.미국에서는 매년 약 200명이 가정용 연료 연소 난방 [71]설비와 관련된 일산화탄소 중독으로 사망한다.일산화탄소 중독은 미국에서 [72]매년 약 5613명의 연기 흡입 사망에 기여한다.CDC는 "매년 500명 이상의 미국인들이 의도하지 않은 일산화탄소 중독으로 사망하고 2,000명 이상이 고의로 [73]자살하고 있다"고 보고하고 있다.1979년부터 1988년까지 10년 동안 미국에서 일산화탄소 중독으로 인한 사망자가 56,133명이었으며, 그 중 25,889명이 자살하여 30,244명이 의도하지 않게 사망했다.[72]뉴질랜드의 한 보고서에 따르면 2001년과 2002년에 일산화탄소 중독으로 206명이 사망했다.총 일산화탄소 중독은 그 나라에서 [74]독살로 인한 사망의 43.9%에 원인이 있었다.한국에서는 2001년부터 [75]2003년까지 1,950명이 일산화탄소에 중독되어 254명이 사망했다.예루살렘에서 나온 보고서에 따르면 2001년부터 [76]2006년까지 매년 10만 명당 3.53명이 독살되는 것으로 나타났다.중국 후베이에서는 10년 동안 218명이 중독으로 사망했으며 16.5%가 일산화탄소 [77]피폭으로 인한 것으로 보고되었다.

원인들

| 집중 | 원천 |

|---|---|

| 0.1ppm | 자연 대기 레벨(MOPIT)[78] |

| 0.5 ~ 5 장 / 분 | 가정의[79] 평균 수준 |

| 5~15 장 / 분 | 가정[79] 내 가스레인지의 거의 적절한 조절 |

| 100 ~ 200 장 / 분 | 멕시코시티 중심부[80] 지역의 자동차 배기 가스 |

| 5,000 장/분 | 가정용 목재[81] 화재의 배기 가스 |

| 7,000 장/분 | 촉매변환기[81] 미포함 원액 온열차 배기 |

| 30,000 장/분 | 탄광[82] 폭발 사고 후 애프터담프 |

일산화탄소는 산소 공급이 제한된 상태에서 유기물을 연소시켜 이산화탄소(CO2)에 대한 완전한 산화를 방지합니다.일산화 탄소의 소식통에 따르면 담배 연기, 가옥 화재, 결함 있는 용광로, 가열기, 휴대용 난로 같은 stoves,[83]내연 자동차 배기 가스로, 전기 발전기, wood-burning propane-fueled 장비, 그리고 잎들, 잔디 깎는 고압 세척기, 콘크리트를 자르고 톱, 힘 trowels 같은 종류의 도구, a을 포함한다알몬드용접공[28][49][84][85][86][87][88]노출은 일반적으로 장비가 건물이나 반밀폐 [28]공간에서 사용될 때 발생합니다.

픽업 트럭의 뒷좌석에 타는 것은 [89]어린이들의 중독으로 이어졌다.눈 때문에 배기가스가 막힌 상태에서 자동차를 공회전시키면 차량 [90]탑승자가 중독되는 사고가 발생했다.배기 매니폴드와 에어플로 커버 사이에 천공이 있으면 배기 가스가 실내에 도달할 수 있습니다.보트의 발전기와 추진 엔진, 특히 하우스보트는 치명적인 일산화탄소 [91][92]노출을 초래했다.

잠수용 [93]공기 압축기 결함으로 인해 자급식 수중 호흡 장치(SCUBA)를 사용한 후에도 중독이 발생할 수 있습니다.

동굴에서는 유기물이 [94]분해되기 때문에 밀폐된 실내에 일산화탄소가 축적될 수 있습니다.탄광에서는 폭발 중에 불완전 연소가 발생하여 애프터 댐프가 생성될 수 있습니다.가스는 최대 3%의 CO를 함유하고 있으며 단 한 번의 [82]호흡으로 치명적일 수 있습니다.탄광에서 폭발한 후 인접한 상호 연결된 기뢰가 갱도에서 갱도로 누출되어 위험해질 수 있습니다.그러한 사건은 켈로에 [95]광산의 사람들을 죽인 트림돈 그랜지 폭발 이후에 일어났다.

또 다른 중독 원인은 디클로로메탄의 [97][98][59]신진대사가 일산화탄소를 생성하기 때문에 일부 페인트 [96]스트리퍼에서 발견되는 염화메틸렌이라고도 알려진 유기 용매 디클로로메탄에 노출되는 것입니다.2019년 11월 미국에서는 [99]소비자용 페인트 스트리퍼의 디클로로메탄에 대한 EPA 금지가 발효되었다.

예방

검출기

예방은 여전히 중요한 공중 보건 문제로 남아 있으며, 기기, 히터, 벽난로 및 내연기관의 안전한 작동에 대한 공교육과 일산화탄소 [61]검출기 설치에 대한 강조가 필요하다.일산화탄소는 맛도 없고 냄새도 없고 색깔도 없기 때문에 시각적 신호나 [100]냄새로는 감지할 수 없습니다.

미국 소비자 제품 안전 위원회는 "일산화탄소 감지기는 연기 감지기만큼이나 가정 안전에 중요하다"고 밝히고, 각 가정에 최소 1개의 일산화탄소 감지기를, 가급적 건물의 [71]각 층에 1개씩 설치할 것을 권고했다.이러한 디바이스는 비교적 저렴하고[101] 널리 이용 가능하며 배터리 [102]백업 유무에 관계없이 배터리 또는 AC 전원으로 구동됩니다.건물에서 일산화탄소 검출기는 보통 히터와 다른 장비 주변에 설치된다.이 장치는 비교적 높은 수준의 일산화탄소가 검출되면 경보를 울려 사람들이 대피하고 건물을 [101][103]환기할 수 있는 기회를 제공한다.연기 감지기와 달리 일산화탄소 감지기는 천장 높이 근처에 설치할 필요가 없습니다.

일산화탄소 검출기의 사용은 많은 지역에서 표준화되어 왔다.미국 NFPA 720–[104]2009의 일산화탄소 검출기 가이드라인은 지하실을 포함한 주거지의 모든 층에 일산화탄소 검출기/경보 설치를 요구한다.새 주택에서는 AC 전원 검출기에 배터리 백업이 있어야 하며 모든 레벨의 [104]탑승자에게 조기 경고를 할 수 있도록 상호 연결해야 한다.NFPA 720-2009는 비주거용 건물의 장치를 다루는 최초의 일산화탄소 표준이다.현재 학교, 의료 센터, 요양원 및 기타 비거주용 건물과 관련된 이 가이드라인에는 다음과 같은 [104]세 가지 주요 요점이 있습니다.

- 1. 보조 전원 공급 장치(배터리 백업)는 모든 일산화탄소 알림 장치를 최소 12시간 이상 작동시켜야 합니다.

- (2) 검출기는 상시 설치된 연료 연소 기기와 같은 방의 천장에 설치할 것.

- 3. 검출기는 거주 가능한 모든 레벨과 건물의 모든 HVAC 구역에 배치되어야 한다.

가스 기관들은 종종 적어도 [105]1년에 한 번은 가스 기구에 대한 서비스를 받을 것을 권고할 것이다.

법적 요건

NFPA 표준은 반드시 법으로 강제되는 것은 아닙니다.2006년 4월 현재 미국 매사추세츠주는 건물 연수와 자가 사용 또는 [106]임대 여부에 관계없이 잠재적 CO 발생원이 있는 모든 주택에 검출기를 배치해야 한다.이는 시 당국에 의해 시행되고 있으며 2005년 7살 니콜 가로팔로가 눈이 주택 난방 [107]통풍구를 막아서 사망했을 때 영감을 받았다.다른 관할구역은 신규 건설 또는 판매 시 요건을 갖거나 검출기만을 의무화할 수 있다.

배기 파이프가 막힌 차량(예: 1978년과 2013년 2월 미국 북동부 눈보라)과 장비의 상업적 가용성에도 불구하고, 자동차 CO [citation needed]검출기에 대한 법적 요건은 없다.

세계보건기구 권장사항

다음 지침 값(반올림된 ppm 값)과 시간 가중 평균 노출 기간은 정상 피험자가 가벼운 운동이나 적당한 운동을 하는 경우에도 2.5%의 카르복시해모글로빈(COHb) 수준을 초과하지 않는 방식으로 결정되었다.

- 15분간 100mg3/m(87ppm)

- 60 mg/m3 (52 ppm) (30분간)

- 1시간 동안 30mg3/m(26ppm)

- 8시간 동안 10mg3/m(9ppm)

- 24시간 동안 7mg/m3 (6ppm) (실내 공기질, 만성 [108]노출 시 COHb 2%를 초과하지 않도록)

진단.

일산화탄소 중독의 많은 증상들이 많은 다른 종류의 독극물과 감염과 함께 발생하기 때문에, 종종 [59][109]진단이 어렵다.주택 화재에 노출되는 등 일산화탄소에 노출될 가능성이 있는 이력은 중독을 시사할 수 있지만 혈중 일산화탄소 농도를 측정함으로써 진단이 확인된다.이것은 [28]혈중 헤모글로빈의 양과 비교하여 카르복시헤모글로빈의 양을 측정함으로써 결정될 수 있다.

평균적인 사람의 헤모글로빈 분자에 대한 카르복시헤모글로빈의 비율은 최대 5%일 수 있지만, 하루에 두 갑을 피우는 담배 흡연자는 최대 9%[110]의 수치를 가질 수 있다.증상이 있는 독살자의 경우 대개 10-30% 범위에 있는 반면, 사망한 사람은 사후에 30-90%[111][112]의 혈액 수치를 가질 수 있다.

사람들은 혈중 카르복시헤모글로빈 농도가 정상으로 돌아온 후에도 상당한 CO 중독 증상을 겪을 수 있기 때문에, 정상 카르복시헤모글로빈 수치로 검사를 받는 것은 [113]중독을 배제하지 않는다.

측정

일산화탄소는 사람의 중독 진단을 확인하거나 치명적 노출 사례의 법의학적 조사를 돕기 위해 분광광도법 또는 크로마토그래피 기법을 사용하여 혈액에서 정량화할 수 있다.

CO-옥시미터는 카르복시헤모글로빈 [114][115]수치를 결정하기 위해 사용할 수 있다.맥박 산소 측정기는 맥박 산소 [116]측정기와 유사한 비침습적 손가락 클립을 사용하여 카르복시 헤모글로빈을 추정합니다.이 장치들은 손끝을 통해 다양한 파장의 빛을 통과시키고 모세혈관에 [117]있는 다양한 종류의 헤모글로빈의 광 흡수를 측정함으로써 기능합니다.일반 펄스[118] 옥시메터를 사용하면 일산화탄소 중독 진단에 효과적이지 않습니다. 이러한 장치는 카르복시헤모글로빈과 옥시헤모글로빈을 [119]구별할 수 없기 때문입니다.

호흡 CO 모니터링은 펄스 CO-옥시메트리 대신 사용할 수 있습니다.카르복시헤모글로빈 수치는 호흡 CO [120][121]농도와 강한 상관관계가 있는 것으로 나타났다.그러나 이러한 장치 중 많은 경우 사용자가 깊은 숨을 들이마시고 혈액 속의 CO가 폐로 빠져나갈 수 있도록 숨을 참아야 측정이 가능합니다.반응이 없는 사람에게는 이것이 불가능하기 때문에 이러한 장치는 CO 중독의 현장 응급 치료 검출에 적합하지 않을 수 있습니다.

차동 진단

일산화탄소 [31][41]중독의 감별 진단에는 여러 가지 조건이 있습니다.특히 낮은 수준의 노출로 인한 초기 증상은 종종 비특이적이고 다른 질병, 전형적으로 독감 같은 바이러스 증후군, 우울증, 만성 피로 증후군, 흉통, 편두통 또는 다른 [122]두통과 쉽게 혼동된다.일산화탄소는 독성이 다양하고 [31]비특이적이기 때문에 "위대한 모방범"으로 불린다.감별 진단에 포함된 다른 질환으로는 급성 호흡곤란 증후군, 고도병, 젖산증, 당뇨병 케토산증, 뇌수막염, 메트헤모글로빈혈증, 오피오이드 또는 독성 알코올 [41]중독 등이 있습니다.

치료

카르복시헤모글로빈[123] 50% 제거 시간| 산소 압력 δ2 | 시간을 |

|---|---|

| 정상 대기압에서 21% 산소(흡기량) | 5시간 20분 |

| 정상 대기압에서 100% 산소(비호흡 산소 마스크) | 1시간 20분 |

| 100% 고압 산소(3기압 절대) | 23분 |

일산화탄소 중독의 초기 치료는 더 이상의 사람들을 위험에 빠트리지 않고 그 사람을 노출에서 즉시 제거하는 것이다.의식이 없는 사람은 현장에서 [56]심폐소생술이 필요할 수 있습니다.비호흡 마스크를 통해 산소를 투여하면 정상적인 공기를 마실 때 일산화탄소의 반감기가 320분에서 80분으로 [40]단축됩니다.산소는 카르복시헤모글로빈에서 일산화탄소의 해리를 촉진하여 [16][124]헤모글로빈으로 되돌려 놓는다.아기에게 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문에 임신부는 [125]비임신자보다 장기간에 걸쳐 산소 치료를 받는다.

고압 산소

일산화탄소 중독 치료에도 고압산소가 사용되며, 이는 카르복시헤모글로빈과[16] 시토크롬산화효소로부터[126] CO의 해리를 정상 산소보다 더 많이 촉진할 수 있기 때문이다.대기압의 3배에서 고압 산소는 일산화탄소의 반감기를 23분(80/3분)으로 줄여 정상 대기압에서 [16]산소의 반감기를 80분으로 줄여줍니다.또한 [124]헤모글로빈을 통한 정상 전달을 부분적으로 우회하여 혈장에 의한 조직으로의 산소 전달을 향상시킬 수 있습니다.하지만, 고압산소가 실제로 생존을 늘리거나 장기적인 결과를 [127][128][129][130][131][132]개선한다는 측면에서 일반적인 고류 산소보다 더 많은 이점을 제공하는지는 논란의 여지가 있다.두 가지 치료 옵션을 [133][134][135][136][137][138]비교한 무작위 대조실험이 있었다. 수행된 6개 중 4개는 고압산소가 개선된 결과를 발견했고, 2개는 [127]고압산소에 대한 이점을 발견하지 못했다.이들 재판 중 일부는 시행에 [139][140][141][142]명백한 결함이 있다는 비판을 받아왔다.모든 문헌을 검토한 결과 고압산소의 역할이 불분명하고 이용 가능한 증거가 의학적으로 유의미한 편익을 확인하거나 부인하지 않는다고 결론지었다.저자들은 정상 산소와 고압 [127]산소를 비교하기 위해 잘 설계되고 외부 감사된 대규모 멀티센트리 시험을 제안했다.심한 독극물에 고압 산소 요법이 사용되기는 하지만, 표준 산소 공급에 비해 어떤 이점이 [2][128]있는지는 명확하지 않습니다.

다른.

발작, 저혈압, 심장 이상, 폐부종, 산증 등과 같은 다른 합병증에 대한 추가 치료가 필요할 수 있습니다.근육 활동 및 발작의 증가는 단트로렌 또는 디아제팜으로 치료해야 하며 디아제팜은 적절한 호흡 [56]보조 장치를 통해서만 투여되어야 한다.저혈압은 정맥주사액으로 치료해야 하며,[143] 혈관압박제는 심근우울증을 치료하기 위해 필요할 수 있다.심장 리듬 장애는 표준 심장 생명 유지 [28]프로토콜로 치료됩니다.심하면 중탄산나트륨으로 대사 산증을 치료한다.중탄산나트륨으로 치료하는 것은 산증이 조직의 [144]산소 가용성을 증가시킬 수 있기 때문에 논란이 많다.산증의 치료는 산소 [28][41]요법으로만 구성되어야 할 수도 있다.신경정신장애의 발달이 늦어지는 것은 일산화탄소 중독의 가장 심각한 합병증 중 하나이다.뇌손상은 MRI 또는 CAT [36][145][146]스캔 후에 확인됩니다.지연된 신경학적 [40]손상에 대한 광범위한 추적 및 지원 치료가 종종 필요하다.중독 [147]후 결과를 예측하는 것은 종종 어렵습니다. 특히 심정지, 혼수, 대사성 산증 증상이 있거나 높은 카르복시헤모글로빈 [41]수치를 가진 사람들이 그렇습니다.한 연구는 심각한 일산화탄소 중독을 가진 사람들의 약 30%가 치명적인 [59]결과를 초래할 것이라고 보고했다.전기경련요법(ECT)이 일산화탄소([148]CO) 중독 후 신경정신과적 후유증(DNS) 발생 가능성을 높일 수 있다는 보고가 있다.빠른 호흡을 촉진하기 위해 이산화탄소를 공급하는 장치(ClearMate 상표로 판매)도 사용할 [149]수 있습니다.

병태생리학

일산화탄소의 영향을 신체 시스템에 유도하는 정확한 메커니즘은 복잡하고 아직 완전히 [36]이해되지 않았다.알려진 메커니즘은 헤모글로빈, 미오글로빈 및 미토콘드리아 시토크롬 c 산화효소 및 산소 공급 제한 및 뇌 지질 과산화 [40][56][150]원인이 되는 일산화탄소를 포함한다.

헤모글로빈

일산화탄소는 산소에 비해 확산계수가 높으며, 일산화탄소를 생성하는 인체의 주요 효소는 거의 모든 세포와 [6]혈소판에 있는 헴산소화효소이다.내생적으로 생성된 대부분의 CO는 카르복시헤모글로빈으로 헤모글로빈에 결합되어 저장됩니다.일산화탄소 독성의 메커니즘에 대한 간단한 이해는 과도한 카르복시헤모글로빈을 기반으로 하여 혈액의 산소 공급 능력을 신체 전체의 조직으로 감소시킨다.사람의 경우 헤모글로빈과 일산화탄소 간의 친화력은 헤모글로빈과 [56][151][152]산소 간의 친화력보다 약 240배 더 강하다.그러나 Hb-Kirklareli 돌연변이와 같은 특정 돌연변이는 산소보다 일산화탄소에 대해 상대적으로 80,000배 더 높은 친화력을 가지며, 결과적으로 전신 카르복시헤모글로빈이 COHb의 지속 수준에 [9]도달하게 된다.

헤모글로빈은 산소 결합 부위 역할을 하는 4개의 보철 헴 그룹을 가진 4량체이다.평균 적혈구는 2억 5천만 개의 헤모글로빈 분자를 포함하고 있으며,[6] 따라서 10억 개의 헴 부위가 가스를 결합할 수 있습니다.이러한 부위 중 하나에서 일산화탄소가 결합하면 나머지 세 부위의 산소 친화력이 증가하여 헤모글로빈 분자가 조직에 전달될 산소를 보유하게 됩니다. 따라서 모든 부위의 일산화탄소 결합은 모든 [150]부위의 일산화탄소 결합만큼이나 위험할 수 있습니다.산소의 공급은 주로 보어 효과와 홀데인 효과에 의해 추진된다.일반인의 관점에서 시스템 가스 교환의 분자 메커니즘의 간단한 개요를 제공하기 위해, 공기 흡입 시 헤모글로빈의 글로빈/단백질 단위에서 산소가 결합하는 구조 변화를 유발한다고 널리 생각되었다. 그러면 다른 빈 헴에 추가적인 산소가 결합할 수 있다.세포/화합물에 도착하면 조직에 산소를 방출하는 것은 이산화탄소 폐기물이 무수화효소를 통해 탄산가스로의 생체변환의 증가에 의해 야기되는 국소 pH(상대적으로 높은 농도의 '산성' 양성자/수소 이온)의 "산화"에 의해 이루어진다.즉, 산소화된 동맥혈은 낮은 산성 동맥혈 pH 환경(동맥혈 평균 pH 7.407인 반면 정맥혈은 pH 7.37.1에서 약간 더 산성)으로 인해 탈양성/유니온화 아미노산 잔류물(질소/아민 관련)을 가진 "헤모글로빈 R-상태"의 세포에 도착한다.헤모글로빈의 "T-상태"는 부분적으로 산성 환경에 의해 야기된 양성자화/이온화에 의해 정맥혈액에서 탈산소화되어 산소 결합에 적합하지 않은 배열을 유발한다(즉, 산소가 아민 잔류물의 이온화/양성화를 일으키는 헤모글로빈의 아민을 "공격"하기 때문에 세포에 도착하자마자 산소가 "배출"된다).산소 유지에 부적합한 구성 변경을 초래한다).또한 카르바미노헤모글로빈의 형성 기구는 양성자화/이온화 헤모글로빈을 더욱 안정화시킬 수 있는 추가적인 '산성' 수소 이온을 생성한다.폐로 정맥혈이 돌아오고 이후 이산화탄소가 배출되면 혈액은 탈산(탈산)(또한 과호흡 참조)되어 헤모글로빈의 탈양성/유니온화가 동맥혈로 전환의 일부로서 산소 결합을 다시 가능하게 한다(이 과정은 화학 수용체와 이산화탄소의 관여로 인해 복잡하다).기타 생리학적 기능).일산화탄소는 산에 의해 '배출'되지 않으므로 일산화탄소 중독은 이러한 생리과정을 방해하므로 중독환자의 정맥혈은 카르보닐/일산화탄소가 유지되기 때문에 동맥혈과 유사한 밝은 붉은색을 띤다.헤모글로빈은 탈산소 정맥혈에서는 어둡지만, 산소가 함유된 동맥혈에서 혈액을 운반할 때와 동맥혈과 정맥혈에서 카르복시헤모글로빈으로 전환될 때 밝은 붉은색을 띠기 때문에 독이 든 시체나 일산화탄소로 처리된 시판되는 고기조차도 부자연스럽고 생기 있는 붉은색을 [153]띠게 된다.

독성 농도에서는 일산화탄소가 카르복시헤모글로빈으로서 산소 획득과 세포 전달을 동시에 억제하고 이산화탄소 수출의 약 30%를 차지하는 카르바미노헤모글로빈의 형성을 방해함으로써 호흡과 가스 교환을 현저하게 방해한다.따라서 일산화탄소 중독 환자는 세포 기계에 영향을 미치는 수많은 혈단백질, 금속 및 비금속 표적을 억제하는 과도한 일산화탄소의 독성 외에도 심각한 저산소증과[28] 산증(호흡기 산증 및 대사 산증 모두)을 겪을 수 있다.

미오글로빈

일산화탄소는 또한 혈단백질 미오글로빈과 결합한다.산소의 약 60배 [28]정도로 미오글로빈에 대한 친화력이 높습니다.미오글로빈에 결합된 일산화탄소는 산소를 이용하는 능력을 [56]저하시킬 수 있다.이것은 심박출량 감소와 저혈압을 유발하며, 이는 뇌허혈의 [28]결과를 초래할 수 있다.증상의 회복이 늦어지고 있는 것이 보고되고 있다.이는 카르복시헤모글로빈 수치 상승의 재발에 따른 결과이며, 이러한 영향은 미오글로빈에서 일산화탄소가 늦게 방출되어 헤모글로빈에 [11]결합하기 때문일 수 있습니다.

시토크롬산화효소

또 다른 메커니즘은 산소의 효과적인 조직 이용을 담당하는 미토콘드리아 호흡 효소 사슬에 영향을 미친다.일산화탄소는 산소보다 친화력이 낮은 시토크롬산화효소에 결합하기 때문에 결합 [154]전에 상당한 세포 내 저산소증이 필요할 수 있다.이 결합은 호기성 대사와 효율적인 아데노신 삼인산 합성을 방해한다.세포는 혐기성 대사로 전환함으로써 반응하여 무산소, 젖산증, 그리고 궁극적인 세포 [155]사멸을 일으킨다.일산화탄소와 시토크롬산화효소 사이의 해리 속도는 느리고, 상대적으로 산화대사의 [36]장애를 오래 지속시킨다.

중추신경계 효과

지연 효과에 큰 영향을 미치는 것으로 생각되는 메커니즘은 형성된 혈구와 화학 매개체를 포함하며, 이것은 뇌 지질 과산화(불포화 지방산의 분해)를 일으킨다.일산화탄소는 산화질소의 내피세포 및 혈소판 방출과 과산화니트라이트를 [36]포함한 산소 유리기의 형성을 일으킨다.뇌에서 이것은 추가적인 미토콘드리아 기능 장애, 모세관 누출, 백혈구 격리, 그리고 아포토시스를 [156]일으킨다.이러한 효과의 결과는 지질 과산화이며, 이것은 뇌 [150]내에서 부종과 괴사를 초래할 수 있는 중앙 신경계에서 백질의 가역적 탈수를 지연시키는 원인이 됩니다.이 뇌손상은 주로 회복기에 발생한다.이것은 특히 기억과 학습, 그리고 운동 장애에 영향을 미치는 인지 결함을 야기할 수 있다.이러한 장애들은 전형적으로 뇌백질과 [156][157]기저신경절의 손상과 관련이 있다.중독에 따른 특징적인 병리학적 변화는 백질, 글로부스페리더스, 소뇌, 해마, 대뇌피질의 [30][28][158]양쪽 괴사이다.

임신

임산부의 일산화탄소 중독은 태아에게 심각한 악영향을 미칠 수 있다.중독은 태아에게 산소의 방출을 감소시켜 태아 조직 저산소증을 일으킨다.일산화탄소는 태반을 통과해 태아 헤모글로빈과 결합해 보다 직접적인 태아조직 저산소증을 일으킨다.또한, 태아 헤모글로빈은 성인 헤모글로빈보다 일산화탄소에 대한 친화력이 10~15% 더 높아 태아에게 [11]성인 헤모글로빈보다 더 심각한 중독을 일으킨다.일산화탄소 제거는 태아에서 더디게 진행되어 독성 [159]화학물질이 축적된다.급성 일산화탄소 중독에서 태아 질병과 사망률은 유의하기 때문에 가벼운 모성 중독이나 모성 회복 후에도 심각한 태아 중독이나 사망이 [160]발생할 수 있다.

레퍼런스

- ^ a b c d e f g h i j k National Center for Environmental Health (30 December 2015). "Carbon Monoxide Poisoning – Frequently Asked Questions". www.cdc.gov. Archived from the original on 5 July 2017. Retrieved 2 July 2017.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Guzman JA (October 2012). "Carbon monoxide poisoning". Critical Care Clinics. 28 (4): 537–48. doi:10.1016/j.ccc.2012.07.007. PMID 22998990.

- ^ a b Schottke D (2016). Emergency Medical Responder: Your First Response in Emergency Care. Jones & Bartlett Learning. p. 224. ISBN 978-1284107272. Archived from the original on 10 September 2017. Retrieved 2 July 2017.

- ^ Caterino JM, Kahan S (2003). In a Page: Emergency medicine. Lippincott Williams & Wilkins. p. 309. ISBN 978-1405103572. Retrieved 2 July 2017.

- ^ a b c d e Bleecker ML (2015). "Carbon monoxide intoxication". Occupational Neurology. Handbook of Clinical Neurology. Vol. 131. pp. 191–203. doi:10.1016/B978-0-444-62627-1.00024-X. ISBN 978-0444626271. PMID 26563790.

- ^ a b c d e Hopper CP, De La Cruz LK, Lyles KV, Wareham LK, Gilbert JA, Eichenbaum Z, et al. (December 2020). "Role of Carbon Monoxide in Host-Gut Microbiome Communication". Chemical Reviews. 120 (24): 13273–13311. doi:10.1021/acs.chemrev.0c00586. PMID 33089988. S2CID 224824871.

- ^ Motterlini R, Foresti R (March 2017). "Biological signaling by carbon monoxide and carbon monoxide-releasing molecules". American Journal of Physiology. Cell Physiology. 312 (3): C302–C313. doi:10.1152/ajpcell.00360.2016. PMID 28077358.

- ^ Yang X, de Caestecker M, Otterbein LE, Wang B (July 2020). "Carbon monoxide: An emerging therapy for acute kidney injury". Medicinal Research Reviews. 40 (4): 1147–1177. doi:10.1002/med.21650. PMC 7280078. PMID 31820474.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Hopper CP, Zambrana PN, Goebel U, Wollborn J (June 2021). "A brief history of carbon monoxide and its therapeutic origins". Nitric Oxide. 111–112: 45–63. doi:10.1016/j.niox.2021.04.001. PMID 33838343. S2CID 233205099.

- ^ a b Penney DG (2007). Carbon Monoxide Poisoning. CRC Press. p. 569. ISBN 978-0849384189. Archived from the original on 10 September 2017. Retrieved 2 July 2017.

- ^ a b c d Omaye ST (November 2002). "Metabolic modulation of carbon monoxide toxicity". Toxicology. 180 (2): 139–50. doi:10.1016/S0300-483X(02)00387-6. PMID 12324190.

- ^ Ferri FF (2016). Ferri's Clinical Advisor 2017 E-Book: 5 Books in 1. Elsevier Health Sciences. pp. 227–28. ISBN 978-0323448383. Archived from the original on 10 September 2017. Retrieved 2 July 2017.

- ^ Blumenthal I (June 2001). "Carbon monoxide poisoning". Journal of the Royal Society of Medicine. 94 (6): 270–2. doi:10.1177/014107680109400604. PMC 1281520. PMID 11387414.

- ^ a b Motterlini R, Otterbein LE (September 2010). "The therapeutic potential of carbon monoxide". Nature Reviews. Drug Discovery. 9 (9): 728–43. doi:10.1038/nrd3228. PMID 20811383. S2CID 205477130.

- ^ "Carbon monoxide". ernet.in. Archived from the original on 2014-04-14.

- ^ a b c d Raub JA, Mathieu-Nolf M, Hampson NB, Thom SR (April 2000). "Carbon monoxide poisoning--a public health perspective". Toxicology. 145 (1): 1–14. doi:10.1016/S0300-483X(99)00217-6. PMID 10771127.

- ^ "Carbon Monoxide". American Lung Association. Archived from the original on 2008-05-28. Retrieved 2009-09-14.

- ^ Lipman GS (2006). "Carbon monoxide toxicity at high altitude". Wilderness & Environmental Medicine. 17 (2): 144–5. doi:10.1580/1080-6032(2006)17[144:CMTAHA]2.0.CO;2. PMID 16805152.

- ^ Raub J (1999). Environmental Health Criteria 213 (Carbon Monoxide). Geneva: International Programme on Chemical Safety, World Health Organization. ISBN 978-9241572132.

- ^ a b Penney DG (2007). Carbon Monoxide Poisoning. CRC Press. p. 754. ISBN 978-0849384189. Archived from the original on 2017-09-10.

- ^ Geiling N. "The (Still) Mysterious Death of Edgar Allan Poe". Smithsonian Magazine. Retrieved 2021-05-03.

- ^ A scientific approach to the paranormal Carrie Poppy, pp. 4:01, retrieved 2021-05-27

- ^ Haine EA (1993). Railroad Wrecks. Associated University Presses. pp. 169–170. ISBN 0-8453-4844-2.

- ^ "10 Things You May Not Know About Waco". FRONTLINE. Retrieved 2021-05-28.

- ^ Scientific American. Munn & Company. 1884. p. 148.

- ^ Totten S, Bartrop P, Markusen E (2007). Dictionary of Genocide. Greenwood. pp. 129, 156. ISBN 978-0313346422. Archived from the original on 2013-05-26.

- ^ a b Campbell NK, Fitzgerald HK, Dunne A (January 2021). "Regulation of inflammation by the antioxidant haem oxygenase 1". Nature Reviews. Immunology. 21 (7): 411–425. doi:10.1038/s41577-020-00491-x. PMID 33514947. S2CID 231762031.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Nelson L (2002). "Carbon Monoxide". Goldfrank's toxicologic emergencies (7th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 1689–1704. ISBN 978-0071360012.

- ^ Foresti R, Bani-Hani MG, Motterlini R (April 2008). "Use of carbon monoxide as a therapeutic agent: promises and challenges". Intensive Care Medicine. 34 (4): 649–58. doi:10.1007/s00134-008-1011-1. PMID 18286265. S2CID 6982787.

- ^ a b Prockop LD, Chichkova RI (November 2007). "Carbon monoxide intoxication: an updated review". Journal of the Neurological Sciences. 262 (1–2): 122–30. doi:10.1016/j.jns.2007.06.037. PMID 17720201. S2CID 23892477.

- ^ a b c d e f Kao LW, Nañagas KA (March 2006). "Toxicity associated with carbon monoxide". Clinics in Laboratory Medicine. 26 (1): 99–125. doi:10.1016/j.cll.2006.01.005. PMID 16567227.

- ^ "OSHA Fact Sheet: Carbon Monoxide" (PDF). United States National Institute for Occupational Safety and Health. Archived (PDF) from the original on 2009-08-26. Retrieved 2009-09-14.

- ^ "Carbon monoxide – 29 CFR Part 1917 Section 1917.24". United States Department of Labor: Occupational Safety and Health Administration. Archived from the original on 2013-05-23. Retrieved 2013-05-27.

- ^ Goldstein M (December 2008). "Carbon monoxide poisoning". Journal of Emergency Nursing. 34 (6): 538–42. doi:10.1016/j.jen.2007.11.014. PMID 19022078.

- ^ Struttmann T, Scheerer A, Prince TS, Goldstein LA (Nov 1998). "Unintentional carbon monoxide poisoning from an unlikely source". The Journal of the American Board of Family Practice. 11 (6): 481–4. doi:10.3122/jabfm.11.6.481. PMID 9876005.

- ^ a b c d e f Hardy KR, Thom SR (1994). "Pathophysiology and treatment of carbon monoxide poisoning". Journal of Toxicology. Clinical Toxicology. 32 (6): 613–29. doi:10.3109/15563659409017973. PMID 7966524.

- ^ Hampson NB, Hampson LA (March 2002). "Characteristics of headache associated with acute carbon monoxide poisoning". Headache. 42 (3): 220–3. doi:10.1046/j.1526-4610.2002.02055.x. PMID 11903546. S2CID 8773611.

- ^ a b Choi IS (June 2001). "Carbon monoxide poisoning: systemic manifestations and complications". Journal of Korean Medical Science. 16 (3): 253–61. doi:10.3346/jkms.2001.16.3.253. PMC 3054741. PMID 11410684.

- ^ Tritapepe L, Macchiarelli G, Rocco M, Scopinaro F, Schillaci O, Martuscelli E, Motta PM (April 1998). "Functional and ultrastructural evidence of myocardial stunning after acute carbon monoxide poisoning". Critical Care Medicine. 26 (4): 797–801. doi:10.1097/00003246-199804000-00034. PMID 9559621.

- ^ a b c d Weaver LK (March 2009). "Clinical practice. Carbon monoxide poisoning". The New England Journal of Medicine. 360 (12): 1217–25. doi:10.1056/NEJMcp0808891. PMID 19297574.

- ^ a b c d e Shochat GN (17 February 2009). "Toxicity, Carbon Monoxide". emedicine. Archived from the original on 9 March 2009. Retrieved 2009-04-27.

- ^ Marius-Nunez AL (February 1990). "Myocardial infarction with normal coronary arteries after acute exposure to carbon monoxide". Chest. 97 (2): 491–4. doi:10.1378/chest.97.2.491. PMID 2298080.

- ^ Gandini C, Castoldi AF, Candura SM, Locatelli C, Butera R, Priori S, Manzo L (2001). "Carbon monoxide cardiotoxicity". Journal of Toxicology. Clinical Toxicology. 39 (1): 35–44. doi:10.1081/CLT-100102878. PMID 11327225. S2CID 46035819.

- ^ Sokal JA (December 1985). "The effect of exposure duration on the blood level of glucose, pyruvate and lactate in acute carbon monoxide intoxication in man". Journal of Applied Toxicology. 5 (6): 395–7. doi:10.1002/jat.2550050611. PMID 4078220. S2CID 35144795.

- ^ Henry CR, Satran D, Lindgren B, Adkinson C, Nicholson CI, Henry TD (January 2006). "Myocardial injury and long-term mortality following moderate to severe carbon monoxide poisoning". JAMA. 295 (4): 398–402. doi:10.1001/jama.295.4.398. PMID 16434630.

- ^ Choi IS (July 1983). "Delayed neurologic sequelae in carbon monoxide intoxication". Archives of Neurology. 40 (7): 433–5. doi:10.1001/archneur.1983.04050070063016. PMID 6860181.

- ^ Roohi F, Kula RW, Mehta N (July 2001). "Twenty-nine years after carbon monoxide intoxication". Clinical Neurology and Neurosurgery. 103 (2): 92–5. doi:10.1016/S0303-8467(01)00119-6. PMID 11516551. S2CID 1280793.

- ^ Myers RA, Snyder SK, Emhoff TA (December 1985). "Subacute sequelae of carbon monoxide poisoning". Annals of Emergency Medicine. 14 (12): 1163–7. doi:10.1016/S0196-0644(85)81022-2. PMID 4061987.

- ^ a b c d Fawcett TA, Moon RE, Fracica PJ, Mebane GY, Theil DR, Piantadosi CA (January 1992). "Warehouse workers' headache. Carbon monoxide poisoning from propane-fueled forklifts". Journal of Occupational Medicine. 34 (1): 12–5. PMID 1552375.

- ^ a b Johnson AC (2009). The Nordic Expert Group for criteria documentation of health risks from chemicals. 142, Occupational exposure to chemicals and hearing impairment. Morata, Thais C. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN 978-9185971213. OCLC 939229378.

- ^ Ryan CM (1990). "Memory disturbances following chronic, low-level carbon monoxide exposure". Archives of Clinical Neuropsychology. 5 (1): 59–67. doi:10.1016/0887-6177(90)90007-C. PMID 14589544.

- ^ Davutoglu V, Zengin S, Sari I, Yildirim C, Al B, Yuce M, Ercan S (November 2009). "Chronic carbon monoxide exposure is associated with the increases in carotid intima-media thickness and C-reactive protein level". The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 219 (3): 201–6. doi:10.1620/tjem.219.201. PMID 19851048.

- ^ Shephard R (1983). Carbon Monoxide The Silent Killer. Springfield Illinois: Charles C Thomas. pp. 93–96.

- ^ Allred EN, Bleecker ER, Chaitman BR, Dahms TE, Gottlieb SO, Hackney JD, et al. (November 1989). "Short-term effects of carbon monoxide exposure on the exercise performance of subjects with coronary artery disease". The New England Journal of Medicine. 321 (21): 1426–32. doi:10.1056/NEJM198911233212102. PMID 2682242.

- ^ Fechter LD (2004). "Promotion of noise-induced hearing loss by chemical contaminants". Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A. 67 (8–10): 727–40. doi:10.1080/15287390490428206. PMID 15192865. S2CID 5731842.

- ^ a b c d e f Bateman DN (October 2003). "Carbon Monoxide". Medicine. 31 (10): 233. doi:10.1383/medc.31.10.41.27810.

- ^ Simini B (October 1998). "Cherry-red discolouration in carbon monoxide poisoning". Lancet. 352 (9134): 1154. doi:10.1016/S0140-6736(05)79807-X. PMID 9798630. S2CID 40041894.

- ^ Brooks DE, Lin E, Ahktar J (February 2002). "What is cherry red, and who cares?". The Journal of Emergency Medicine. 22 (2): 213–4. doi:10.1016/S0736-4679(01)00469-3. PMID 11858933.

- ^ a b c d Varon J, Marik PE, Fromm RE, Gueler A (1999). "Carbon monoxide poisoning: a review for clinicians". The Journal of Emergency Medicine. 17 (1): 87–93. doi:10.1016/S0736-4679(98)00128-0. PMID 9950394.

- ^ Thom SR (October 2002). "Hyperbaric-oxygen therapy for acute carbon monoxide poisoning". The New England Journal of Medicine. 347 (14): 1105–6. doi:10.1056/NEJMe020103. PMID 12362013.

- ^ a b Ernst A, Zibrak JD (November 1998). "Carbon monoxide poisoning". The New England Journal of Medicine. 339 (22): 1603–8. doi:10.1056/NEJM199811263392206. PMID 9828249.

- ^ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (November 1996). "Deaths from motor-vehicle-related unintentional carbon monoxide poisoning--Colorado, 1996, New Mexico, 1980-1995, and United States, 1979-1992". MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 45 (47): 1029–32. PMID 8965803. Archived from the original on 2017-06-24.

- ^ Partrick M, Fiesseler F, Shih R, Riggs R, Hung O (2009). "Monthly variations in the diagnosis of carbon monoxide exposures in the emergency department". Undersea & Hyperbaric Medicine. 36 (3): 161–7. PMID 19860138.

- ^ Heckerling PS (May 1987). "Occult carbon monoxide poisoning: a cause of winter headache". The American Journal of Emergency Medicine. 5 (3): 201–4. doi:10.1016/0735-6757(87)90320-2. PMID 3580051.

- ^ "Department of Public Health Warns of Dangers of Carbon Monoxide Poisoning During Power Outages". Tower Generator. Archived from the original on 2012-04-26. Retrieved 2011-11-23.

- ^ "Avoiding Carbon Monoxide poisoning during a power outage". CDC. Archived from the original on 2011-12-12. Retrieved 2011-11-23.

- ^ Klein KR, Herzog P, Smolinske S, White SR (2007). "Demand for poison control center services "surged" during the 2003 blackout". Clinical Toxicology. 45 (3): 248–54. doi:10.1080/15563650601031676. PMID 17453875. S2CID 29853571.

- ^ Hampson NB (September 1998). "Emergency department visits for carbon monoxide poisoning in the Pacific Northwest". The Journal of Emergency Medicine. 16 (5): 695–8. doi:10.1016/S0736-4679(98)00080-8. PMID 9752939.

- ^ "2004 Addendum to Overseas and Australian Statistics and Benchmarks for Customer Gas Safety Incidents" (PDF). Office of Gas Safety, Victoria. 2004. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24.

- ^ "The risk of carbon monoxide poisoning from domestic gas appliances" (PDF). Report to the Department of Resources, Energy and Tourism. Feb 2012. Archived from the original (PDF) on 2015-03-12.

- ^ a b "Carbon Monoxide Detectors Can Save Lives: CPSC Document #5010". US Consumer Product Safety Commission. Archived from the original on 2009-04-09. Retrieved 2009-04-30.

- ^ a b Cobb N, Etzel RA (August 1991). "Unintentional carbon monoxide-related deaths in the United States, 1979 through 1988". JAMA. 266 (5): 659–63. doi:10.1001/jama.266.5.659. PMID 1712865.

- ^ "Carbon Monoxide poisoning fact sheet" (PDF). Centers for Disease Control and Prevention. July 2006. Archived (PDF) from the original on 2008-12-18. Retrieved 2008-12-16.

- ^ McDowell R, Fowles J, Phillips D (November 2005). "Deaths from poisoning in New Zealand: 2001-2002". The New Zealand Medical Journal. 118 (1225): U1725. PMID 16286939. Archived from the original (Free full text) on 2011-07-14.

- ^ Song KJ, Shin SD, Cone DC (September 2009). "Socioeconomic status and severity-based incidence of poisoning: a nationwide cohort study". Clinical Toxicology. 47 (8): 818–26. doi:10.1080/15563650903158870. PMID 19640232. S2CID 22203132.

- ^ Salameh S, Amitai Y, Antopolsky M, Rott D, Stalnicowicz R (February 2009). "Carbon monoxide poisoning in Jerusalem: epidemiology and risk factors". Clinical Toxicology. 47 (2): 137–41. doi:10.1080/15563650801986711. PMID 18720104. S2CID 44624059.

- ^ Liu Q, Zhou L, Zheng N, Zhuo L, Liu Y, Liu L (December 2009). "Poisoning deaths in China: type and prevalence detected at the Tongji Forensic Medical Center in Hubei". Forensic Science International. 193 (1–3): 88–94. doi:10.1016/j.forsciint.2009.09.013. PMID 19854011.

- ^ Committee on Medical and Biological Effects of Environmental Pollutants (1977). Carbon Monoxide. Washington, DC: National Academy of Sciences. p. 29. ISBN 978-0309026314.

- ^ a b Green W. "An Introduction to Indoor Air Quality: Carbon Monoxide (CO)". United States Environmental Protection Agency. Archived from the original on 2008-12-18. Retrieved 2008-12-16.

- ^ Singer SF. The Changing Global Environment. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. p. 90.

- ^ a b Gosink T (1983-01-28). "What Do Carbon Monoxide Levels Mean?". Alaska Science Forum. Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks. Archived from the original on 2008-12-25. Retrieved 2008-12-16.

- ^ a b Roberts HC (September 1952), Report on the causes of, and circumstances attending, the explosion which occurred at Easington Colliery, County Durham, on the 29th May, 1951., Cmd 8646, London: Her Majesty's Stationery Office, p. 39, hdl:1842/5365

- ^ "Man died from carbon monoxide poisoning after using 'heat beads' in Greystanes home". The Sydney Morning Herald. 2015-07-18. Archived from the original on 2015-07-19.

- ^ Marc B, Bouchez-Buvry A, Wepierre JL, Boniol L, Vaquero P, Garnier M (June 2001). "Carbon-monoxide poisoning in young drug addicts due to indoor use of a gasoline-powered generator". Journal of Clinical Forensic Medicine. 8 (2): 54–6. doi:10.1054/jcfm.2001.0474. PMID 16083675.

- ^ Johnson CJ, Moran JC, Paine SC, Anderson HW, Breysse PA (October 1975). "Abatement of toxic levels of carbon monoxide in Seattle ice-skating rinks". American Journal of Public Health. 65 (10): 1087–90. doi:10.2105/AJPH.65.10.1087. PMC 1776025. PMID 1163706.

- ^ "NIOSH Carbon Monoxide Hazards from Small Gasoline Powered Engines". United States National Institute for Occupational Safety and Health. Archived from the original on 2007-10-29. Retrieved 2007-10-15.

- ^ Fife CE, Smith LA, Maus EA, McCarthy JJ, Koehler MZ, Hawkins T, Hampson NB (June 2009). "Dying to play video games: carbon monoxide poisoning from electrical generators used after hurricane Ike". Pediatrics. 123 (6): e1035-8. doi:10.1542/peds.2008-3273. PMID 19482736. S2CID 6375808.

- ^ Emmerich SJ (July 2011). Measured CO Concentrations at NIST IAQ Test House from Operation of Portable Electric Generators in Attached Garage – Interim Report (Report). United States National Institute of Standards and Technology. Archived from the original on 2013-02-24. Retrieved 2012-04-18.

- ^ Hampson NB, Norkool DM (January 1992). "Carbon monoxide poisoning in children riding in the back of pickup trucks". JAMA. 267 (4): 538–40. doi:10.1001/jama.267.4.538. PMID 1370334.

- ^ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (January 1996). "Carbon monoxide poisonings associated with snow-obstructed vehicle exhaust systems--Philadelphia and New York City, January 1996". MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 45 (1): 1–3. PMID 8531914. Archived from the original on 2017-06-24.

- ^ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (December 2000). "Houseboat-associated carbon monoxide poisonings on Lake Powell--Arizona and Utah, 2000". MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 49 (49): 1105–8. PMID 11917924.

- ^ "NIOSH Carbon Monoxide Dangers in Boating". United States National Institute for Occupational Safety and Health. Archived from the original on 2007-10-13. Retrieved 2007-10-15.

- ^ Austin CC, Ecobichon DJ, Dussault G, Tirado C (December 1997). "Carbon monoxide and water vapor contamination of compressed breathing air for firefighters and divers". Journal of Toxicology and Environmental Health. 52 (5): 403–23. doi:10.1080/00984109708984073. PMID 9388533.

- ^ Dart RC (2004). Medical toxicology. Philadelphia: Williams & Wilkins. p. 1169. ISBN 978-0781728454.

- ^ Trimdon Grange, Durham, 16 February 1882, archived from the original on 30 March 2017, retrieved 22 May 2012

- ^ van Veen MP, Fortezza F, Spaans E, Mensinga TT (June 2002). "Non-professional paint stripping, model prediction and experimental validation of indoor dichloromethane levels". Indoor Air. 12 (2): 92–7. doi:10.1034/j.1600-0668.2002.01109.x. PMID 12216472. S2CID 13941392.

- ^ Kubic VL, Anders MW (March 1975). "Metabolism of dihalomethanes to carbon monoxide. II. In vitro studies". Drug Metabolism and Disposition. 3 (2): 104–12. PMID 236156.

- ^ Dueñas A, Felipe S, Ruiz-Mambrilla M, Martín-Escudero JC, García-Calvo C (January 2000). "CO poisoning caused by inhalation of CH3Cl contained in personal defense spray". The American Journal of Emergency Medicine. 18 (1): 120–1. doi:10.1016/S0735-6757(00)90070-6. PMID 10674554.

- ^ US EPA, OCSPP (22 August 2019). "Final Rule on Regulation of Methylene Chloride in Paint and Coating Removal for Consumer Use". US EPA.

- ^ Millar IL, Mouldey PG (June 2008). "Compressed breathing air - the potential for evil from within". Diving and Hyperbaric Medicine. 38 (2): 145–51. PMID 22692708. Archived from the original on 2010-12-25. Retrieved 2013-04-14.

- ^ a b Krenzelok EP, Roth R, Full R (September 1996). "Carbon monoxide ... the silent killer with an audible solution". The American Journal of Emergency Medicine. 14 (5): 484–6. doi:10.1016/S0735-6757(96)90159-X. PMID 8765117.

- ^ Lipinski ER (February 14, 1999). "Keeping Watch on Carbon Monoxide". The New York Times. Archived from the original on June 23, 2011. Retrieved 2009-09-09.

- ^ Yoon SS, Macdonald SC, Parrish RG (March 1998). "Deaths from unintentional carbon monoxide poisoning and potential for prevention with carbon monoxide detectors". JAMA. 279 (9): 685–7. doi:10.1001/jama.279.9.685. PMID 9496987.

- ^ a b c NFPA 720: Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment. Quincy, MA: National Fire Protection Agency. 2009.

- ^ "Gas Safety in the Home". UK Gas Safe Register. Archived from the original on 2013-05-02. Retrieved 2013-05-27.

- ^ "MGL Ch. 148 §28F1/2 – Nicole's Law, effective March 31, 2006". malegislature.gov. Archived from the original on December 30, 2012.

- ^ "Massachusetts Law About Carbon Monoxide Detectors". Trial Court Law Libraries. Commonwealth of Massachusetts. Archived from the original on 2013-03-05. Retrieved 2013-02-22.

- ^ WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants. WHO. 2010.

- ^ Bennetto L, Powter L, Scolding NJ (April 2008). "Accidental carbon monoxide poisoning presenting without a history of exposure: a case report". Journal of Medical Case Reports. 2 (1): 118. doi:10.1186/1752-1947-2-118. PMC 2390579. PMID 18430228.

- ^ Ford MD, Delaney KA, Ling LJ, Erickson T, eds. (2001). Clinical Toxicology. WB Saunders Company. p. 1046. ISBN 978-0721654850.

- ^ 사토 K, 타마키 K, 핫토리 H 등카르복시헤모글로빈 분석과 특별히 관련된 법의학 혈액 샘플의 총 헤모글로빈 측정.1990년 과학문고 48:89-96

- ^ R. Baselt, 인간의 독성 약물 및 화학 폐기, 제8판, 생물의학 간행물, 포스터 시티, CA, 2008, 페이지 237-41.

- ^ Keleş A, Demircan A, Kurtoğlu G (June 2008). "Carbon monoxide poisoning: how many patients do we miss?". European Journal of Emergency Medicine. 15 (3): 154–7. doi:10.1097/MEJ.0b013e3282efd519. PMID 18460956. S2CID 20998393.

- ^ Rodkey FL, Hill TA, Pitts LL, Robertson RF (August 1979). "Spectrophotometric measurement of carboxyhemoglobin and methemoglobin in blood". Clinical Chemistry. 25 (8): 1388–93. doi:10.1093/clinchem/25.8.1388. PMID 455674. Archived from the original on 2019-12-16. Retrieved 2009-07-17.

- ^ Rees PJ, Chilvers C, Clark TJ (January 1980). "Evaluation of methods used to estimate inhaled dose of carbon monoxide". Thorax. 35 (1): 47–51. doi:10.1136/thx.35.1.47. PMC 471219. PMID 7361284.

- ^ Coulange M, Barthelemy A, Hug F, Thierry AL, De Haro L (March 2008). "Reliability of new pulse CO-oximeter in victims of carbon monoxide poisoning". Undersea & Hyperbaric Medicine. 35 (2): 107–11. PMID 18500075. Archived from the original on 2011-06-25. Retrieved 2009-07-17.

- ^ Maisel WH, Lewis RJ (October 2010). "Noninvasive measurement of carboxyhemoglobin: how accurate is accurate enough?". Annals of Emergency Medicine. 56 (4): 389–91. doi:10.1016/j.annemergmed.2010.05.025. PMID 20646785.

- ^ Vegfors M, Lennmarken C (May 1991). "Carboxyhaemoglobinaemia and pulse oximetry". British Journal of Anaesthesia. 66 (5): 625–6. doi:10.1093/bja/66.5.625. PMID 2031826.

- ^ Barker SJ, Tremper KK (May 1987). "The effect of carbon monoxide inhalation on pulse oximetry and transcutaneous PO2". Anesthesiology. 66 (5): 677–9. doi:10.1097/00000542-198705000-00014. PMID 3578881.

- ^ Jarvis MJ, Belcher M, Vesey C, Hutchison DC (November 1986). "Low cost carbon monoxide monitors in smoking assessment". Thorax. 41 (11): 886–7. doi:10.1136/thx.41.11.886. PMC 460516. PMID 3824275.

- ^ Wald NJ, Idle M, Boreham J, Bailey A (May 1981). "Carbon monoxide in breath in relation to smoking and carboxyhaemoglobin levels". Thorax. 36 (5): 366–9. doi:10.1136/thx.36.5.366. PMC 471511. PMID 7314006.

- ^ Ilano AL, Raffin TA (January 1990). "Management of carbon monoxide poisoning". Chest. 97 (1): 165–9. doi:10.1378/chest.97.1.165. PMID 2403894.

- ^ Mathieu D (2006). Handbook on Hyperbaric Medicine (Online-Ausg. ed.). [New York]: Springer. ISBN 978-1402043765.

- ^ a b Olson KR (1984). "Carbon monoxide poisoning: mechanisms, presentation, and controversies in management". The Journal of Emergency Medicine. 1 (3): 233–43. doi:10.1016/0736-4679(84)90078-7. PMID 6491241.

- ^ Margulies JL (November 1986). "Acute carbon monoxide poisoning during pregnancy". The American Journal of Emergency Medicine. 4 (6): 516–9. doi:10.1016/S0735-6757(86)80008-0. PMID 3778597.

- ^ Brown DB, Mueller GL, Golich FC (November 1992). "Hyperbaric oxygen treatment for carbon monoxide poisoning in pregnancy: a case report". Aviation, Space, and Environmental Medicine. 63 (11): 1011–4. PMID 1445151.

- ^ a b c Buckley NA, Isbister GK, Stokes B, Juurlink DN (2005). "Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning : a systematic review and critical analysis of the evidence". Toxicological Reviews. 24 (2): 75–92. doi:10.2165/00139709-200524020-00002. hdl:1959.13/936317. PMID 16180928. S2CID 30011914.

- ^ a b Buckley NA, Juurlink DN, Isbister G, Bennett MH, Lavonas EJ (April 2011). "Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning". The Cochrane Database of Systematic Reviews (4): CD002041. doi:10.1002/14651858.CD002041.pub3. PMC 7066484. PMID 21491385.

- ^ Henry JA (2005). "Hyperbaric therapy for carbon monoxide poisoning : to treat or not to treat, that is the question". Toxicological Reviews. 24 (3): 149–50, discussion 159–60. doi:10.2165/00139709-200524030-00002. PMID 16390211. S2CID 70992548.

- ^ Olson KR (2005). "Hyperbaric oxygen or normobaric oxygen?". Toxicological Reviews. 24 (3): 151, discussion 159–60. doi:10.2165/00139709-200524030-00003. PMID 16390212. S2CID 41578807.

- ^ Seger D (2005). "The myth". Toxicological Reviews. 24 (3): 155–6, discussion 159–60. doi:10.2165/00139709-200524030-00005. PMID 16390214. S2CID 40639134.

- ^ Thom SR (2005). "Hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poisoning : is it time to end the debates?". Toxicological Reviews. 24 (3): 157–8, discussion 159–60. doi:10.2165/00139709-200524030-00006. PMID 16390215. S2CID 71227659.

- ^ Scheinkestel CD, Bailey M, Myles PS, Jones K, Cooper DJ, Millar IL, Tuxen DV (March 1999). "Hyperbaric or normobaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning: a randomised controlled clinical trial" (Free full text). The Medical Journal of Australia. 170 (5): 203–10. doi:10.5694/j.1326-5377.1999.tb140318.x. PMID 10092916. S2CID 18861051. Archived from the original on 2008-09-05.

- ^ Thom SR, Taber RL, Mendiguren II, Clark JM, Hardy KR, Fisher AB (April 1995). "Delayed neuropsychologic sequelae after carbon monoxide poisoning: prevention by treatment with hyperbaric oxygen". Annals of Emergency Medicine. 25 (4): 474–80. doi:10.1016/S0196-0644(95)70261-X. PMID 7710151.

- ^ Raphael JC, Elkharrat D, Jars-Guincestre MC, Chastang C, Chasles V, Vercken JB, Gajdos P (August 1989). "Trial of normobaric and hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide intoxication". Lancet. 2 (8660): 414–9. doi:10.1016/S0140-6736(89)90592-8. PMID 2569600. S2CID 26710636.

- ^ Ducassé JL, Celsis P, Marc-Vergnes JP (March 1995). "Non-comatose patients with acute carbon monoxide poisoning: hyperbaric or normobaric oxygenation?". Undersea & Hyperbaric Medicine. 22 (1): 9–15. PMID 7742714. Archived from the original on 2011-08-11. Retrieved 2007-10-05.

- ^ Mathieu D, Mathieu-Nolf M, Durak C, Wattel F, Tempe JP, Bouachour G, Sainty JM (1996). "Randomized prospective study comparing the effect of HBO vs 12 hours NBO in non-comatose CO-poisoned patients: results of the preliminary analysis". Undersea & Hyperbaric Medicine. 23: 7. Archived from the original on 2011-07-02. Retrieved 2008-05-16.

- ^ Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, Churchill S, Elliott CG, Clemmer TP, et al. (October 2002). "Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning". The New England Journal of Medicine. 347 (14): 1057–67. doi:10.1056/NEJMoa013121. PMID 12362006.

- ^ Gorman DF (June 1999). "Hyperbaric or normobaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning: a randomised controlled clinical trial. Unfortunate methodological flaws". The Medical Journal of Australia. 170 (11): 563, author reply 564–5. doi:10.5694/j.1326-5377.1999.tb127887.x. PMID 10397050. S2CID 28464628.

- ^ Scheinkestel CD, Jones K, Myles PS, Cooper DJ, Millar IL, Tuxen DV (April 2004). "Where to now with carbon monoxide poisoning?". Emergency Medicine Australasia. 16 (2): 151–4. doi:10.1111/j.1742-6723.2004.00567.x. PMID 15239731.

- ^ Isbister GK, McGettigan P, Harris I (February 2003). "Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning". The New England Journal of Medicine. 348 (6): 557–60, author reply 557–60. doi:10.1056/NEJM200302063480615. PMID 12572577.

- ^ Buckley NA, Juurlink DN (June 2013). "Carbon monoxide treatment guidelines must acknowledge the limitations of the existing evidence". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 187 (12): 1390. doi:10.1164/rccm.201212-2262LE. PMID 23767905.

- ^ Tomaszewski C (January 1999). "Carbon monoxide poisoning. Early awareness and intervention can save lives". Postgraduate Medicine. 105 (1): 39–40, 43–8, 50. doi:10.3810/pgm.1999.01.496. PMID 9924492.

- ^ Peirce EC (1986). "Treating acidemia in carbon monoxide poisoning may be dangerous". Journal of Hyperbaric Medicine. 1 (2): 87–97. Archived from the original on 2011-07-03. Retrieved 2009-10-29.

- ^ Devine SA, Kirkley SM, Palumbo CL, White RF (October 2002). "MRI and neuropsychological correlates of carbon monoxide exposure: a case report". Environmental Health Perspectives. 110 (10): 1051–5. doi:10.1289/ehp.021101051. PMC 1241033. PMID 12361932. Archived from the original on 2012-07-07.

- ^ O'Donnell P, Buxton PJ, Pitkin A, Jarvis LJ (April 2000). "The magnetic resonance imaging appearances of the brain in acute carbon monoxide poisoning". Clinical Radiology. 55 (4): 273–80. doi:10.1053/crad.1999.0369. PMID 10767186.

- ^ Seger D, Welch L (August 1994). "Carbon monoxide controversies: neuropsychologic testing, mechanism of toxicity, and hyperbaric oxygen". Annals of Emergency Medicine. 24 (2): 242–8. doi:10.1016/S0196-0644(94)70136-9. PMID 8037390.

- ^ Chiang CL, Tseng MC (27 September 2011). "Safe use of electroconvulsive therapy in a highly suicidal survivor of carbon monoxide poisoning". General Hospital Psychiatry. 34 (1): 103.e1–3. doi:10.1016/j.genhosppsych.2011.08.017. PMID 21958445.

- ^ "Press Announcements - FDA allows marketing of new device to help treat carbon monoxide poisoning". www.fda.gov. Retrieved 21 March 2019.

- ^ a b c Gorman D, Drewry A, Huang YL, Sames C (May 2003). "The clinical toxicology of carbon monoxide". Toxicology. 187 (1): 25–38. doi:10.1016/S0300-483X(03)00005-2. PMID 12679050.

- ^ Townsend CL, Maynard RL (October 2002). "Effects on health of prolonged exposure to low concentrations of carbon monoxide". Occupational and Environmental Medicine. 59 (10): 708–11. doi:10.1136/oem.59.10.708. PMC 1740215. PMID 12356933.

- ^ Haldane J (November 1895). "The Action of Carbonic Oxide on Man" (PDF). The Journal of Physiology. 18 (5–6): 430–62. doi:10.1113/jphysiol.1895.sp000578. PMC 1514663. PMID 16992272. Archived from the original (PDF) on 2011-07-08. Retrieved 2009-09-15.

- ^ Stryer L, Berg J, Tymoczko J, Gatto G (2019-03-12). Biochemistry. Macmillan Learning. ISBN 978-1-319-11467-1.

- ^ Gorman DF, Runciman WB (November 1991). "Carbon monoxide poisoning". Anaesthesia and Intensive Care. 19 (4): 506–11. doi:10.1177/0310057X9101900403. PMID 1750629.

- ^ Alonso JR, Cardellach F, López S, Casademont J, Miró O (September 2003). "Carbon monoxide specifically inhibits cytochrome c oxidase of human mitochondrial respiratory chain". Pharmacology & Toxicology. 93 (3): 142–6. doi:10.1034/j.1600-0773.2003.930306.x. PMID 12969439.

- ^ a b Blumenthal I (June 2001). "Carbon monoxide poisoning" (Free full text). Journal of the Royal Society of Medicine. 94 (6): 270–2. doi:10.1177/014107680109400604. PMC 1281520. PMID 11387414.

- ^ Fan HC, Wang AC, Lo CP, Chang KP, Chen SJ (July 2009). "Damage of cerebellar white matter due to carbon monoxide poisoning: a case report". The American Journal of Emergency Medicine. 27 (6): 757.e5–7. doi:10.1016/j.ajem.2008.10.021. PMID 19751650.

- ^ Fukuhara M, Abe I, Matsumura K, Kaseda S, Yamashita Y, Shida K, et al. (April 1996). "Circadian variations of blood pressure in patients with sequelae of carbon monoxide poisoning". American Journal of Hypertension. 9 (4 Pt 1): 300–5. doi:10.1016/0895-7061(95)00342-8. PMID 8722431.

- ^ Greingor JL, Tosi JM, Ruhlmann S, Aussedat M (September 2001). "Acute carbon monoxide intoxication during pregnancy. One case report and review of the literature". Emergency Medicine Journal. 18 (5): 399–401. doi:10.1136/emj.18.5.399. PMC 1725677. PMID 11559621.

- ^ Farrow JR, Davis GJ, Roy TM, McCloud LC, Nichols GR (November 1990). "Fetal death due to nonlethal maternal carbon monoxide poisoning". Journal of Forensic Sciences. 35 (6): 1448–52. doi:10.1520/JFS12982J. PMID 2262778.

외부 링크

- 질병통제예방센터(CDC)-일산화탄소-NIOSH 작업장 안전보건 주제

- 화학 안전에 관한 국제 프로그램(1999년).일산화탄소, 환경위생기준 213, 제네바: WHO