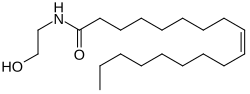

올레오일레타놀아미드

Oleoylethanolamide | |

| 이름 | |

|---|---|

| 우선 IUPAC 이름 (9Z)-N-(2-히드록시에틸)옥타데크-9-에나미드 | |

| 식별자 | |

3D 모델(JSmol) | |

| 체비 | |

| 켐스파이더 | |

| ECHA 정보 카드 | 100.003.532 |

PubChem CID | |

| 유니 | |

CompTox 대시보드 (EPA ) | |

| |

| |

| 특성. | |

| C20H39NO2 | |

| 몰 질량 | 325.537 g/120−1 |

| 외모 | 흰색 솔리드 |

| 녹는점 | 59~60 °C (138~140 °F, 332~333 K) |

| 에탄올 및 DMSO의 용해성 | 용해성 |

달리 명시되지 않은 한 표준 상태(25°C[77°F], 100kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다. | |

올레오일레타놀아미드(OEA)는 내인성 퍼옥시좀 증식제 활성화 수용체 알파(PPAR-α) 작용제이다.그것은 자연적으로 발생하는 에탄올아미드 지질로 생쥐에서 [1][2][3]비단뱀에 이르는 척추동물의 섭식과 체중을 조절합니다.

OEA는 엔도카나비노이드 아난다미드의 짧은 단일불포화 유사체이지만, 아난다미드와는 달리 칸나비노이드 경로와 독립적으로 작용하여 PPAR-α 활성을 조절하여 지방 [4]분해를 자극한다.

OEA는 소장에서 두 단계로 영양섭취 후 생산된다.먼저 N-아실전달효소(NAT) 활성은 지방산 올레산을 sn-1 [5]위치에 포함하는 sn-1-올레오일-포스파티딜콜린 유래의 올레오일기(일종의 아실기)에 포스파티딜타놀라민(PE)의 유리 아미노 말단을 결합한다.이것은 N-acylphospatidyletanolamine을 생성하며, N-acyl phospatidyletanolamine 특이 포스폴리파아제 D(NAPE-PLD)에 의해 포스파티드산과 OEA로 분해(가수분해)된다.OEA와 다른 생물 활성 지질 아미드의 생합성은 담즙산에 [6]의해 조절된다.

OEA는 새로운 칸나비노이드 수용체 GPR119에 [7]결합하는 것으로 입증되었다.OEA는 수용체의 내인성 [8]배위자로 제안되었다.

OEA는 동면을 [9]위한 대사 변화에 필요한 엔도카나비노이드 시스템의 변화와 함께 동면기 동안 음식을 찾는 행동을 억제하고 불곰 "ursus arctos"의 지방 분해에 중요한 역할을 한다고 가정되어 왔다.

OEA는 리소말 [10]분자와의 상호작용을 통해 회충 Caenorhabditis elegans의 수명을 연장하는 것으로 보고되었다.

레퍼런스

- ^ Gaetani S, Oveisi F, Piomelli D (2003). "Modulation of meal pattern in the rat by the anorexic lipid mediator oleoylethanolamine". Neuropsychopharmacology. 28 (7): 1311–6. doi:10.1038/sj.npp.1300166. PMID 12700681.

- ^ Lo Verme J, Gaetani S, Fu J, Oveisi F, Burton K, Piomelli D (2005). "Regulation of food intake by oleoylethanolamine". Cell. Mol. Life Sci. 62 (6): 708–16. doi:10.1007/s00018-004-4494-0. PMID 15770421. S2CID 26838764.

- ^ Giuseppe Astarita; Bryan C. Rourke; Johnnie B. Andersen; Jin Fu; Janet H. Kim; Albert F. Bennett; James W. Hicks & Daniele Piomelli (2005-12-22). "Postprandial increase of oleoylethanolamine mobilization in small intestine of the Burmese python (Python molurus)". Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 290 (5): R1407–R1412. doi:10.1152/ajpregu.00664.2005. PMID 16373434.

- ^ Gaetani S, Kaye WH, Cuomo V, Piomelli D (September 2008). "Role of endocannabinoids and their analogues in obesity and eating disorders". Eat Weight Disord. 13 (3): e42–8. PMID 19011363.

- ^ 일러스트

- ^ Magotti P, Bauer I, Igarashi M, Babagoli M, Marotta R, Piomelli D, Garau G (Dec 2014). "Structure of Human N-Acylphosphatidylethanolamine-Hydrolyzing Phospholipase D: Regulation of Fatty Acid Ethanolamide Biosynthesis by Bile Acids". Structure. 23 (3): 598–604. doi:10.1016/j.str.2014.12.018. PMC 4351732. PMID 25684574.

- ^ Overton HA, Babbs AJ, Doel SM, Fyfe MC, Gardner LS, Griffin G, Jackson HC, Procter MJ, Rasamison CM, Tang-Christensen M, Widdowson PS, Williams GM, Reynet C (2006). "Deorphanization of a G protein-coupled receptor for oleoylethanolamide and its use in the discovery of small-molecule hypophagic agents". Cell Metab. 3 (3): 167–175. doi:10.1016/j.cmet.2006.02.004. PMID 16517404.

- ^ Brown AJ. (2007). "Novel cannabinoid receptors". Br J Pharmacol. 152 (5): 567–575. doi:10.1038/sj.bjp.0707481. PMC 2190013. PMID 17906678.

- ^ Boyer C, Cussonneau L, Brun C, Deval C, Pais de Barros JP, Chanon S, Bernoud-Hubac N, Daira P, Evans AL, Arnemo JM, Swenson JE, Gauquelin-Koch G, Simon C, Blanc S, Combaret L, Bertile F, Lefai E (2020). "Specific shifts in the endocannabinoid system in hibernating brown bears". Frontiers in Zoology. 17 (1): 35. doi:10.1186/s12983-020-00380-y. PMC 7681968. PMID 33292302.

- ^ Folick A, Oakley HD, Yu Y, Armstrong EH, Kumari M, Sanor L, Moore DD, Ortlund EA, Zechner R, Wang MC (2015). "Aging. Lysosomal signaling molecules regulate longevity in Caenorhabditis elegans". Science. 347 (6217): 83–6. doi:10.1126/science.1258857. PMC 4425353. PMID 25554789.