타키키닌 수용체 1

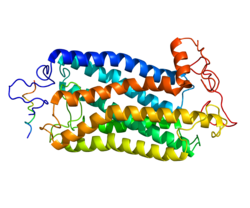

Tachykinin receptor 1신경키닌1수용체(NK1R)나 물질P수용체(SPR)로도 알려진 타키키닌수용체1(TACR1)은 중추신경계와 말초신경계에서 발견되는 G단백 결합수용체다. 이 수용체에 대한 내생 리간드는 다른 타키키닌에 어느 정도 친화력을 가지고 있지만 물질 P이다. 단백질은 TACR1 유전자의 산물이다.[5]

특성.

타키키닌은 아미노산 염기서열인 Phe-X-Gly-Leu-Met-NH와2 동일한 소수성 C-단자 영역을 공유하는 신경펩타이드 계열로, 여기서 X는 방향족 또는 베타브랭킹 알리프하틱인 소수성 잔류물을 나타낸다. N단자 부위는 타키키닌에 따라 다르다.[6][7][8] 타키키닌이라는 용어는 부드러운 근육의 펩타이드에 의해 야기된 빠른 행동의 시작에서 유래한다.[8] 물질 P(SP)는 타키키닌 계열에서 가장 연구되고 강력한 성분이다. 아미노산 염기서열 아르그프로-리-프로-글렌-글렌-글렌-피프-글리-류-메트-NH2.[6]SP는 세 개의 타키킨 수용체에 모두 결합하지만 NK1 수용체에 가장 강하게 결합한다.[7]

타치키닌NK1 수용체는[9] 아미노산 잔류물 407개로 구성되며 분자량은 5만8000여 개다.[6][10] NK1 수용체뿐만 아니라 다른 타키킨 수용체들도 세포외 3개, 세포내 루프 3개, 아미노-터미누스, 세포질 카복시-터미누스를 가진 7개의 소수성 트랜섬브레인(TM) 영역으로 이루어져 있다. 루프에는 이황화 교량용 두 개의 시스테인 아미노산, 아레스틴과의 연관성을 담당하는 아스프-아그-티르, G-단백질과의 상호작용을 담당하는 리스/아그-엑스-리스/아그 등 기능 부위가 있다.[9][10]

분포 및 함수

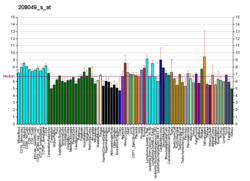

NK1 수용체는 중추신경계와 말초신경계 모두에서 발견할 수 있다. 그것은 뉴런, 뇌계, 혈관 내피세포, 근육, 위장조직, 유전체, 폐조직, 갑상선 그리고 다른 종류의 면역세포에 존재한다.[9][11][8][10] SP가 NK1 수용체에 결합하는 것은 스트레스 신호와 통증의 전달, 매끄러운 근육의 수축과 염증 등과 연관되어 왔다.[12] NK1 수용체 길항제들은 편두통, 에미시스, 정신 질환에서도 연구되어 왔다. 사실, 독신자는 불안과 우울증의 많은 병태생리학적 모델에서 효과가 있는 것으로 증명되었다.[13] NK1 수용체계가 관여하는 다른 질병으로는 천식, 류마티스성 관절염, 위장 장애 등이 있다.[14]

메커니즘

SP는 뉴런에 의해 합성되어 시냅스 vesicle로 운반된다; SP의 방출은 칼슘 의존적 메커니즘의 탈분극화 작용을 통해 이루어진다.[6] NK1 수용체가 자극을 받으면 다양한 제2의 메신저를 발생시킬 수 있어 세포의 흥분성과 기능을 조절하는 광범위한 이펙터 메커니즘을 촉발할 수 있다. 잘 정의되고 독립적인 세 번째 메신저 시스템 중 하나는 인산염 C를 통해 인산염 이노시톨을 통한 자극으로, 세포외 및 세포외 소스로부터 Ca를 동원하게 된다. 둘째는 아라크디돈산 동원이 인산염 A2를 통한 것이고 셋째는 아데닐산 사이클라아제의 자극을 통한 cAMP 축적이다.[15] 또 SP는 대식세포에서 인터루킨-1(IL-1) 생산을 유도해 고양이 뇌에서 실체성 니그라 부위의 중성미자를 감작하고 도파민 방출을 강화하는 것으로 알려졌다. 척추 뉴런에서 SP는 아세틸콜린, 히스타민, GABA와 같은 신경전달물질의 방출을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한 카테콜아민을 분비하여 혈압과 고혈압의 조절에도 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 마찬가지로 SP는 칼슘 이온 유입으로 흥분작용을 유도해 N-메틸-D-아스파테이트(NMDA) 수용체와 결합하는 것으로 알려져 있어 질소산화물이 추가로 방출된다. 개구리에 대한 연구는 SP가 아라키돈산 경로에 의해 프로스타글란딘 E와2 프로스타시클린의 방출을 유도하여 코르티코스테로이드 출력이 증가한다는 것을 보여주었다.[8]

조합요법에서 NK수용체1 길항제들은 NK수용체1 길항제 없는 약물요법보다 지연된 에메시스와 수술 후 에메시스를 더 잘 통제하는 것으로 보인다. NK1 수용체 길항제들은 확립된 5-HT3 길항제 치료제보다 더 넓은 범위의 유전자 자극에 대한 반응을 차단한다.[14] CP-99994와 같은 중앙작용 NK1 수용체 길항제들은 중심 메커니즘을 통해 작용하는 두 화합물인 아포모르핀과 로페리미딘에 의해 유도된 에메시스를 억제하는 것으로 보고되었다.[11]

임상적 유의성

이 수용기는 특히 잠재적 진통제와 항우울제에 관하여 매력적인 약물 대상으로 간주된다.[16][17] 그것은 또한 알코올 중독과 오피오이드 중독에 대한 잠재적인 치료법이다.[18] 또 조울증 병리학에서도 후보자로 확인됐다.[19] 마지막으로 NK1R 적대자들은 또한 새로운 반물질과[20] 최면술의 역할을 할 수도 있다.[21][22]

리간즈

NK를1 위한 많은 선택적 리간드가 현재 이용가능하며, 그 중 몇몇은 항미생물로 임상적으로 사용되었다.

고민자

- GR-73632 - 강력한 선택적 작용제, EC50 2nM, 5-아미노산 폴리펩타이드 체인. CAS# 133156-06-6

반목자

참고 항목

참조

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000115353 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000030043 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ Takeda Y, Chou KB, Takeda J, Sachais BS, Krause JE (September 1991). "Molecular cloning, structural characterization and functional expression of the human substance P receptor". Biochemical and Biophysical Research Communications. 179 (3): 1232–40. doi:10.1016/0006-291X(91)91704-G. PMID 1718267.

- ^ a b c d Ho WZ, Douglas SD (December 2004). "Substance P and neurokinin-1 receptor modulation of HIV". Journal of Neuroimmunology. 157 (1–2): 48–55. doi:10.1016/j.jneuroim.2004.08.022. PMID 15579279. S2CID 14975995.

- ^ a b Page NM (August 2005). "New challenges in the study of the mammalian tachykinins". Peptides. 26 (8): 1356–68. doi:10.1016/j.peptides.2005.03.030. PMID 16042976. S2CID 23094292.

- ^ a b c d Datar P, Srivastava S, Coutinho E, Govil G (2004). "Substance P: structure, function, and therapeutics". Current Topics in Medicinal Chemistry. 4 (1): 75–103. doi:10.2174/1568026043451636. PMID 14754378.

- ^ a b c Satake H, Kawada T (August 2006). "Overview of the primary structure, tissue-distribution, and functions of tachykinins and their receptors". Current Drug Targets. 7 (8): 963–74. doi:10.2174/138945006778019273. PMID 16918325.

- ^ a b c Almeida TA, Rojo J, Nieto PM, Pinto FM, Hernandez M, Martín JD, Candenas ML (August 2004). "Tachykinins and tachykinin receptors: structure and activity relationships". Current Medicinal Chemistry. 11 (15): 2045–81. doi:10.2174/0929867043364748. PMID 15279567.

- ^ a b Saria A (June 1999). "The tachykinin NK1 receptor in the brain: pharmacology and putative functions". European Journal of Pharmacology. 375 (1–3): 51–60. doi:10.1016/S0014-2999(99)00259-9. PMID 10443564.

- ^ Seto S, Tanioka A, Ikeda M, Izawa S (March 2005). "Design and synthesis of novel 9-substituted-7-aryl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]- and [2,3-b]-1,5-oxazocin-6-ones as NK(1) antagonists". Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 15 (5): 1479–84. doi:10.1016/j.bmcl.2004.12.091. PMID 15713411.

- ^ Quartara L, Altamura M (August 2006). "Tachykinin receptors antagonists: from research to clinic". Current Drug Targets. 7 (8): 975–92. doi:10.2174/138945006778019381. PMID 16918326.

- ^ a b Humphrey JM (2003). "Medicinal chemistry of selective neurokinin-1 antagonists". Current Topics in Medicinal Chemistry. 3 (12): 1423–35. doi:10.2174/1568026033451925. PMID 12871173.

- ^ Quartara L, Maggi CA (December 1997). "The tachykinin NK1 receptor. Part I: ligands and mechanisms of cellular activation". Neuropeptides. 31 (6): 537–63. doi:10.1016/S0143-4179(97)90001-9. PMID 9574822. S2CID 13735836.

- ^ Humphrey JM (2003). "Medicinal chemistry of selective neurokinin-1 antagonists". Current Topics in Medicinal Chemistry. 3 (12): 1423–35. doi:10.2174/1568026033451925. PMID 12871173.

- ^ Duffy RA (May 2004). "Potential therapeutic targets for neurokinin-1 receptor antagonists". Expert Opinion on Emerging Drugs. 9 (1): 9–21. doi:10.1517/eoed.9.1.9.32956. PMID 15155133.

- ^ Schank JR (October 2014). "The neurokinin-1 receptor in addictive processes". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 351 (1): 2–8. doi:10.1124/jpet.113.210799. PMID 25038175. S2CID 16533561.

- ^ Perlis RH, Purcell S, Fagerness J, Kirby A, Petryshen TL, Fan J, Sklar P (January 2008). "Family-based association study of lithium-related and other candidate genes in bipolar disorder". Archives of General Psychiatry. 65 (1): 53–61. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2007.15. PMID 18180429.

- ^ Munoz M, Covenas R, Esteban F, Redondo M (June 2015). "The substance P/NK-1 receptor system: NK-1 receptor antagonists as anti-cancer drugs". Journal of Biosciences. 40 (2): 441–63. doi:10.1007/s12038-015-9530-8. PMID 25963269. S2CID 3048287.

- ^ Brasure M, MacDonald R, Fuchs E, Olson CM, Carlyle M, Diem S, et al. (2015). "Management of Insomnia Disorder". Comparative Effectiveness Reviews. 159. PMID 26844312.

- ^ Jordan K (February 2006). "Neurokinin-1-receptor antagonists: a new approach in antiemetic therapy". Onkologie. 29 (1–2): 39–43. doi:10.1159/000089800. PMID 16514255. S2CID 34016787.

추가 읽기

- Burcher E (June 1989). "The study of tachykinin receptors". Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology. 16 (6): 539–43. doi:10.1111/j.1440-1681.1989.tb01602.x. PMID 2548782. S2CID 30578296.

- Kowall NW, Quigley BJ, Krause JE, Lu F, Kosofsky BE, Ferrante RJ (July 1993). "Substance P and substance P receptor histochemistry in human neurodegenerative diseases". Regulatory Peptides. 46 (1–2): 174–85. doi:10.1016/0167-0115(93)90028-7. PMID 7692486. S2CID 54379670.

- Patacchini R, Maggi CA (October 2001). "Peripheral tachykinin receptors as targets for new drugs". European Journal of Pharmacology. 429 (1–3): 13–21. doi:10.1016/S0014-2999(01)01301-2. PMID 11698023.

- Saito R, Takano Y, Kamiya HO (February 2003). "Roles of substance P and NK(1) receptor in the brainstem in the development of emesis". Journal of Pharmacological Sciences. 91 (2): 87–94. doi:10.1254/jphs.91.87. PMID 12686752.

- Fong TM, Yu H, Huang RR, Strader CD (December 1992). "The extracellular domain of the neurokinin-1 receptor is required for high-affinity binding of peptides". Biochemistry. 31 (47): 11806–11. doi:10.1021/bi00162a019. PMID 1280161.

- Fong TM, Huang RR, Strader CD (December 1992). "Localization of agonist and antagonist binding domains of the human neurokinin-1 receptor". The Journal of Biological Chemistry. 267 (36): 25664–7. PMID 1281469.

- Fong TM, Anderson SA, Yu H, Huang RR, Strader CD (January 1992). "Differential activation of intracellular effector by two isoforms of human neurokinin-1 receptor". Molecular Pharmacology. 41 (1): 24–30. PMID 1310144.

- Takahashi K, Tanaka A, Hara M, Nakanishi S (March 1992). "The primary structure and gene organization of human substance P and neuromedin K receptors". European Journal of Biochemistry. 204 (3): 1025–33. doi:10.1111/j.1432-1033.1992.tb16724.x. PMID 1312928.

- Walsh DA, Mapp PI, Wharton J, Rutherford RA, Kidd BL, Revell PA, et al. (March 1992). "Localisation and characterisation of substance P binding to human synovial tissue in rheumatoid arthritis". Annals of the Rheumatic Diseases. 51 (3): 313–7. doi:10.1136/ard.51.3.313. PMC 1004650. PMID 1374227.

- Gerard NP, Garraway LA, Eddy RL, Shows TB, Iijima H, Paquet JL, Gerard C (November 1991). "Human substance P receptor (NK-1): organization of the gene, chromosome localization, and functional expression of cDNA clones". Biochemistry. 30 (44): 10640–6. doi:10.1021/bi00108a006. PMID 1657150.

- Hopkins B, Powell SJ, Danks P, Briggs I, Graham A (October 1991). "Isolation and characterisation of the human lung NK-1 receptor cDNA". Biochemical and Biophysical Research Communications. 180 (2): 1110–7. doi:10.1016/S0006-291X(05)81181-7. PMID 1659396.

- Takeda Y, Chou KB, Takeda J, Sachais BS, Krause JE (September 1991). "Molecular cloning, structural characterization and functional expression of the human substance P receptor". Biochemical and Biophysical Research Communications. 179 (3): 1232–40. doi:10.1016/0006-291X(91)91704-G. PMID 1718267.

- Giuliani S, Barbanti G, Turini D, Quartara L, Rovero P, Giachetti A, Maggi CA (October 1991). "NK2 tachykinin receptors and contraction of circular muscle of the human colon: characterization of the NK2 receptor subtype". European Journal of Pharmacology. 203 (3): 365–70. doi:10.1016/0014-2999(91)90892-T. PMID 1723045.

- Ichinose H, Katoh S, Sueoka T, Titani K, Fujita K, Nagatsu T (August 1991). "Cloning and sequencing of cDNA encoding human sepiapterin reductase--an enzyme involved in tetrahydrobiopterin biosynthesis". Biochemical and Biophysical Research Communications. 179 (1): 183–9. doi:10.1016/0006-291X(91)91352-D. PMID 1883349.

- Thöny B, Heizmann CW, Mattei MG (March 1995). "Human GTP-cyclohydrolase I gene and sepiapterin reductase gene map to region 14q21-q22 and 2p14-p12, respectively, by in situ hybridization". Genomics. 26 (1): 168–70. doi:10.1016/0888-7543(95)80101-Q. PMID 7782081.

- Fong TM, Cascieri MA, Yu H, Bansal A, Swain C, Strader CD (March 1993). "Amino-aromatic interaction between histidine 197 of the neurokinin-1 receptor and CP 96345". Nature. 362 (6418): 350–3. Bibcode:1993Natur.362..350M. doi:10.1038/362350a0. PMID 8384323. S2CID 4339311.

- Derocq JM, Ségui M, Blazy C, Emonds-Alt X, Le Fur G, Brelire JC, Casellas P (December 1996). "Effect of substance P on cytokine production by human astrocytic cells and blood mononuclear cells: characterization of novel tachykinin receptor antagonists". FEBS Letters. 399 (3): 321–5. doi:10.1016/S0014-5793(96)01346-4. PMID 8985172. S2CID 84912440.

- De Felipe C, Herrero JF, O'Brien JA, Palmer JA, Doyle CA, Smith AJ, et al. (March 1998). "Altered nociception, analgesia and aggression in mice lacking the receptor for substance P". Nature. 392 (6674): 394–7. Bibcode:1998Natur.392..394D. doi:10.1038/32904. PMID 9537323. S2CID 4324247.

외부 링크

- "Tachykinin Receptors: NK1". IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

- 수용체,+Neurokinin-1 미국 국립 의학 도서관의 Neurokinin-1(MesH)

- PDBe-KB에서 UniProt: P25103(보조-P 수용체)에 대해 PDB에서 사용할 수 있는 모든 구조 정보의 개요.