크로아츠

Croats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 총인구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

c. 700만~800만[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 인구가 많은 지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3,550,000 (2021)[2] 544,780 (2013)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 414,714 (2012)[4]–1,200,000 (est.)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 500,000 (2021)[6][7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 400,000[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 250,000[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 221,719 (2020)[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 164,362 (2021)[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 133,965 (2016)[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 100,000[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 80,000 (2021)[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 70,000[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 60,000[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 50,000 (에스티)[16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 41,502 (2023)[17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 40,000 (에스티)[18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 39,107 (2022)[19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 35,000 (est)[20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

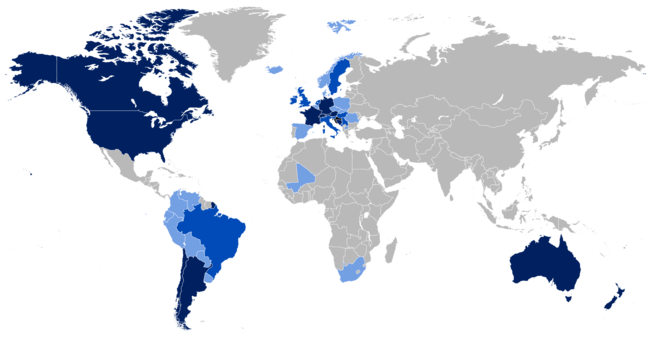

| 유럽 | c. 5,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 북아메리카 | c. 600,000–2,500,000[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 남아메리카 | c. 500,000–800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 다른. | c. 300,000–350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 언어들 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 크로아티아어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 종교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 기독교: 주로 가톨릭교[39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 관련 민족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 다른 남슬라브족[40] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a 참조:[41][42][43][44][45][46][47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 시리즈의 일부 |

| 크로아츠 |

|---|

|

크로아티아인(/ ˈ크로 ʊæ츠/; 크로아티아어: 흐르바티(, xr ̩ʋǎː티)는 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나 및 동남 유럽의 다른 인접 국가들이 기원을 두고 있는 남슬라브계 민족으로, 크로아티아의 혈통, 문화, 역사 및 언어를 공유하고 있습니다. 그들은 또한 오스트리아, 체코 공화국, 독일, 헝가리, 이탈리아, 몬테네그로, 루마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아와 같은 여러 이웃 국가에서도 인정받는 소수 민족입니다.

정치적, 사회적, 경제적인 이유로 많은 크로아트인들이 뉴질랜드와 후에 호주 뿐만 아니라 북남미로 이주하여 제2차 세계대전의 여파로 초기 지역사회와 로마 가톨릭교회의 풀뿌리 지원을 받아 디아스포라를 설립했습니다.[49][50] 크로아티아(국민국가)에서는 390만 명이 자신을 크로아티아인이라고 밝히고 있으며, 인구의 약 90.4%를 차지하고 있습니다. 또 다른 553,000명은 보스니아 헤르체고비나에 거주하고 있으며, 이들은 3개의 구성 민족 중 하나이며, 주로 서부 헤르체고비나, 중부 보스니아, 보스니아 포사비나에 살고 있습니다. 세르비아의 소수민족은 약 70,000명으로 대부분 보이보디나에 있습니다.[51][52] 타라라족은 뉴질랜드의 테타이 토케라우(Te Tai Tokerau) 출신으로 크로아티아계와 마오리족(Māori, 주로 응푸히족)이 혼혈입니다. 타라라의 날은 그들의 "오늘날 마오리돔에서 높이 평가되는 장소"를 기념하기 위해 매년 3월 15일에 기념됩니다.[53][54]

크로아티아인은 대부분 가톨릭 신자입니다. 크로아티아어는 크로아티아, 유럽 연합[55], 보스니아 헤르체고비나에서 공식 사용됩니다.[56] 크로아티아어는 몬테네그로, 오스트리아(부르겐란드), 이탈리아(몰리세), 루마니아(카라 ș바, 루팍), 세르비아(보이보디나)의 소수민족과 크로아티아 자치공동체 내에서 인정되는 소수민족 언어입니다.

어원

"Hrvati"라는 토착 이름의 외래 민족어 변형 "Croats"는 중세 라틴어 크로아트에서 유래했으며, 그 자체는 일반 슬라브 시대의 액체 메타데이터에 의해 북서 슬라브 *X ə르워터에서 파생되었습니다. 제안된 슬라브 양식의 *ъ르바트 ъ는 타나이스 οροάθος에서 χ οροάθος(Khoroáthos, 대체 형태는 Khoroatos와 Khorouathos)로 증명된 3세기 스키토 사르마티아 양식에서 유래했을 가능성이 있습니다. 민족명의 기원은 확실하지 않지만, 대부분은 "지킴이"라는 의미의 원시 오세티아어 / 알라니아어 *xurv æ트 - 또는 *xurvāt -에서 유래했을 것입니다.

역사

슬라브족의 도래

초기 슬라브족, 특히 스클라베니족과 흰 크로아트족을 포함한 안타족은 6~7세기 동남유럽을 침공해 정착했습니다.[59]

중세 초기 고고학

고고학적 증거는 해안 달마티아와 이스트리아의 인구 연속성을 보여줍니다. 대조적으로, 디나릭 내륙의 많은 부분이 인구가 감소한 것으로 보이는데, 노리쿰에서 다르다니아에 이르기까지 사실상 모든 언덕 꼭대기 정착지가 버려졌고 7세기 초에 파괴된 것으로 보이는 것은 거의 없습니다. 슬라브족의 초기 정착지의 연대는 논란이 되었지만, 최근 고고학 자료에 따르면 슬라브족/크로아티아인들의 이주와 정착은 6세기 말에서 7세기 초에 이루어졌습니다.[60][61][62][63][64]

크로아티아 민족 발생

많은 불확실성은 7세기와 8세기 중세 시대의 문학 자료의 부족을 고려할 때 그들의 출현의 정확한 상황을 중심으로 진행됩니다. "크로아트"라는 민족명은 서기 9세기에 트르피미르 공작의 헌장에서 [65]처음으로 증명되었고, 9세기와 10세기 동안 중부와 동부 유럽 전역에서 널리 증명되기 시작했습니다.[66]

전통적으로, 장학금은 7세기 초 동유럽의 대/백 크로아티아에서 온 백크로아티아인들의 도래를, 주로 후기 비잔틴 문서인 De Administrando Imperio에 기반을 두고 있습니다. 이처럼 크로아치아의 도래는 아바르 패권에서 달마티아를 차지한 슬라브 이주의 본파 또는 제2의 물결의 일부로 여겨졌습니다. 그러나 일찍이 1970년대에 학자들은 10세기에 쓰여진 포르피로게니투스의 작품의 신뢰성에 의문을 제기했습니다. De Administando Imperio는 정확한 역사적 기록이라기보다는 10세기의 정치 상황을 더 정확하게 반영합니다. 그것은 주로 헤라클리우스 황제가 항상 '로마 땅'이었던 곳에 살고 있는 조공민들로 여겨졌던 크로아츠와 함께 발칸 반도(이전에는 아바르족, 스클라베니족, 안테스족에 의해 황폐화된)를 재점화한 것에 대해 칭송하는 비잔티움의 선전 역할을 했습니다.[67]

학자들은 크로아티아인(Hrvat)이라는 이름이 이란인일 수 있다는 가설을 세웠으며, 따라서 크로아티아인들은 아마도 폰토스 지역 출신의 사르마티아 부족일 수 있으며, 이들은 슬라브족이 아드리아해 쪽으로 이동하던 시기에 더 큰 운동의 일부였을 것이라고 추측했습니다. 이러한 연관성에 대한 주요한 근거는 Hrvat와 서기 2-3세기경의 타나이스의 비문들 사이의 인식된 유사성이며, 호로(u)아토스라는 이름을 언급하고 있습니다. 고딕-크로아티아의 연결고리에 대해서도 비슷한 주장이 제기되었습니다. 달마티아의 일부 지역에서 고딕과 크로아티아 사이의 인구 연속성에 대한 증거가 있을 수 있지만, 크로아트의 고딕 기원에 대한 생각은 역사적 현실보다는 20세기 우스타셰의 정치적 열망에 더 뿌리를 두고 있습니다.[68]

달마티아와 판노니아의 다른 도시들

다른 뚜렷한 정책들도 크로아티아 공국 근처에 존재했습니다. 여기에는 구두스인(리부르니아에 근거지를 둔), 파가니아인(세티나 강과 네레트바 강 사이), 자클루미아인(네레트바 강과 두브로브니크 사이), 보스니아인, 그리고 구로마 지방의 일부 다른 동부 지역을 지배했던 소라비인(세르브인)이 포함되었습니다.[69] 또한 미래의 크로아티아 영토에서 두드러진 것은 류데빗 왕자의 정치로, 그의 요새인 시삭을 중심으로 드라바 강과 사바 강 사이의 영토를 지배했습니다. 리우테비드 공작과 그의 백성들은 흔히 "판노니아 크로아트인"으로 여겨지지만, 그는 "그들이 크로아티아의 정체성을 가지고 있다는 증거"가 부족하기 때문에, 현대의 자료에 따르면 두스 판노니아 인페리아(dux Pannoniae Inferioris) 또는 간단히 슬라브인이라고 합니다.[70][71] DAI를 자세히 읽어보면, 하판노니아, 파가니아, 자클루미아 및 기타 공국들의 민족적 기원과 정체성에 대한 콘스탄티누스 7세의 고찰은 10세기 정치적 통치에 기초한 것이며 민족성을 나타내는 것은 아닙니다.[72][73][74][75][76][77][78] 그리고 크로아티아인과 세르비아인 모두 이미 정착한 다른 슬라브인들과 더 많은 수의 슬라브인들을 조직하는 소규모 군사 정예였을 [79][80][81]수 있지만, 나렌타인, 자클루미인 등도 크로아티아인으로 또는 크로아티아 부족 동맹과 함께 도착했을 가능성이 있습니다.[82][83][84]

크로아치아인들은 북부 달마티아의 지배적인 지방 세력이 되어 리부르니아를 흡수하고 정복과 위신으로 이름을 넓혔습니다. 남부에서는 독립 시기를 보내면서 나중에 크로아티아 왕들의 지배하에 나레타인들이 크로아트인들과 합병했습니다.[85] 그러한 팽창으로 크로아티아는 지배적인 권력이 되었고 프랑크 왕국, 불가리아 제국, 비잔티움 제국 사이의 다른 정책들을 흡수했습니다. 비록 두클랴 사제 연대기는 신뢰할 수 없는 기록으로 치부되었지만, 언급된 "붉은 크로아티아"는 크로아티아의 씨족과 가족들이 남쪽으로 두클랴/제타까지[86] 정착했음을 시사합니다.

중세 초기

오늘날 크로아티아를 구성하는 영토는 중세 시대에 강력한 이웃 제국의 영향을 받은 세 개의 주요 지리적 정치 구역에 속했습니다. 각각 북서 발칸 지역의 지배권을 놓고 경쟁했습니다. 두 개의 독립적인 슬라브 왕국이 9세기 중에 등장했습니다: 크로아티아 공국과 하부 판노니아 공국.

판노니아 공국 ("Savia")

이 섹션은 검증을 위해 추가 인용이 필요합니다. (2015년 11월)(본의 및 알아보기 |

아바르의 지배 하에 있던 판노니아 하류는 800년경 카롤링거 제국의 진군이 되었습니다. 796년 최초의 슬라브 공작 판노니아의 보즈노미르의 도움을 받아 프랑크족은 803년 아바르 왕국을 완전히 파괴하기 전에 아바르족으로부터 이 지역의 지배권을 빼앗았습니다. 814년 샤를마뉴가 사망한 후 프랑크 왕국의 영향력은 감소하여 819년 류데빗 포사브스키 왕자가 반란을 일으킬 수 있었습니다.[87] 프랑크 족의 후작들은 820년, 821년, 822년에 군대를 보냈지만, 그때마다 반란군을 진압하는 데 실패했습니다.[87] 프랑크왕조실록에 따르면, 구두스칸인 보르나의 도움을 받아, 프랑크인들은 결국 세르비아로 군대를 철수시키고 그들을 정복한 류드비트를 패배시켰습니다.[citation needed]

이후 대부분의 기간 동안 사비아는 아마도 미래의 동프랑크 왕이자 황제인 카린티아 공작 아르눌프에 의해 직접 통치되었을 것입니다. 그러나 프랑크인들의 통제는 매끄럽지 못했습니다. 프랑크 왕국의 실록에는 827년부터 프랑크 왕국과의 국경 분쟁으로 인해 사바 강과 드라바 강을 따라 올라가는 불가리아의 여러 습격이 언급되어 있습니다. 845년 평화 조약에 의해 프랑크족은 슬라보니아의 통치자로 확정되었고, 스리젬은 불가리아의 지배하에 있었습니다. 나중에 그레이트 모라비아의 세력이 확장되면서 프랑크 왕국의 이 지역 지배력도 위협받게 되었습니다. 프랑크족은 그들의 영향력을 막기 위해 마자르족과의 동맹을 추구했고, 892년에는 지역 슬라브족 지도자인 브라슬라프를 판노니아 지방의 공작으로 격상시켰습니다.[citation needed]

896년, 그의 통치는 빈과 부다페스트에서 남부 크로아티아 공작령까지 확장되었고, 거의 전 로마 판노니아 지방을 포함했습니다. 그는 아마도 그의 전 동맹인 마자르족과 싸우다가 900명이나 죽었을 것입니다.[87] 이어진 사비아의 역사는 다시 흐려지고, 역사학자들은 10세기 대부분 동안 누가 사비아를 지배했는지 확신하지 못합니다. 그러나, 첫 번째 왕위에 오른 왕인 토미슬라프는 그의 통치 기간 동안 사비아와 인근 지역에 대한 많은 통제권을 행사할 수 있었을 것입니다. 10세기 비잔티움 제국의 작품 "De Administrando Imperio"에 등장하는 "판노니아 크로아티아"를 처음 언급한 것은 바로 이 시기입니다.[87]

달마시안 크로츠

달마티아 크로아츠는 828년부터 로타어 1세 치하의 이탈리아 왕국의 지배를 받았다고 기록되어 있습니다. 크로아티아 왕자 미슬라프 (835–845)는 강력한 해군을 건설했고 839년 베네치아의 도제 피에트로 트라도니코와 평화 조약을 맺었습니다. 베네치아인들은 곧 파가니아 지역의 독립 슬라브 해적들과 전투를 벌였지만, 그들을 물리치지는 못했습니다. 불가리아의 왕 보리스 1세(그가 기독교를 불가리아의 공식적인 종교로 만든 후 불가리아의 비잔티움 제국의 아르콘트라고 불림) 또한 달마티아 크로아츠를 상대로 오랜 전쟁을 벌였고, 그의 나라를 아드리아해로 확장하려고 했습니다.[citation needed]

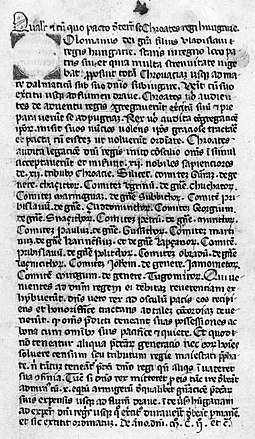

크로아티아 왕자 트르피미르 1세 (845–864)가 미슬라프의 뒤를 이었습니다. 854년, 트르피미르의 군대와 불가르족 사이에 큰 전투가 있었습니다. 어느 쪽도 승리하지 못했고, 그 결과는 선물 교환과 평화 정착이었습니다. 트르피미르 1세는 달마티아와 판노니아를 향한 내륙 지방의 많은 부분에 대한 권력을 공고히 하는 한편, 그의 부하들을 통제하기 위한 방법으로 군현들을 도입했습니다. 크로아트인에 대한 최초의 기록적 언급은 852년 3월 4일에 트르피미르에 의해 기록되었습니다. 트르피미르는 845년부터 1091년까지 크로아티아를 통치한 트르피미로비치 왕조의 창시자로 기억됩니다. 그가 죽은 후, 크닌-도마고지 출신의 강력한 귀족에 의해 봉기가 일어났고, 그의 아들 즈데슬라프는 그의 형제들인 페타르, 문치미르와 함께 콘스탄티노폴리스로 추방당했습니다.[88]

사라센과 비잔티움 제국의 수많은 위협에 직면한 크로아티아 왕자 도마고즈(864–876)는 크로아티아 해군을 다시 건설하고 871년 루이 2세와 비잔티움 제국의 연합군이 바리를 정복하는 것을 도왔습니다. 도마고지의 통치 기간 동안 해적 행위는 흔한 관행이었고, 그는 베네치아인들이 아드리아해 동부 해안 근처를 항해하는 것에 대해 경의를 표하기 시작하도록 강요했습니다. 도마고이 사후 베네치아 연대기에서는 그를 "슬라브의 최악의 공작"이라고 칭했고, 교황 요한 8세는 도마고이를 "유명한 공작"이라고 칭했습니다. 이름이 알려지지 않은 도마고즈의 아들은 876년에서 878년 사이에 그의 형제들과 함께 통치했습니다. 그들은 반란을 계속했고, 876년에 서쪽의 이스트리아 마을들을 공격했지만, 그 후 베네치아 해군에 패배했습니다. 그들의 지상군은 프랑크 왕국의 종주국이었던 판노니아 공작 코셀지(861–874)를 무찌르고 프랑크 왕국의 봉신 지위를 떨어트렸습니다. 도마고이 전쟁과 그의 아들은 달마티아 크로아츠를 프랑크족의 최고 통치로부터 해방시켰습니다. 즈데슬라프는 878년 비잔티움 제국의 도움으로 그를 폐위시켰습니다. 그는 비잔티움 황제 바실 1세의 최고 통치를 인정했습니다. 879년, 교황은 남쪽 달마티아와 자후믈제를 가로질러 그의 대표단을 위한 무장 호위를 위해 즈데슬라프 왕자에게 도움을 요청했지만,[citation needed] 879년 5월 초, 즈데슬라프는 비잔티움의 권력을 두려워한 교황의 선동으로 도마고즈의 친척인 브라니미르가 이끄는 봉기로 크닌 근처에서 살해되었습니다.[citation needed]

브라니미르 (879–892) 자신의 행동은 크로아티아인들을 비잔티움의 영향에서 더 멀리, 그리고 로마에 가깝게 만들기 위해 성좌로부터 승인을 받았습니다. 브라니미르 공작은 교황 요한 8세에게 비잔티움과의 분열과 로마 교황직에 대한 약속을 확인하는 편지를 썼습니다. 성에서 엄숙한 신성한 예배를 드리는 동안. 879년 로마의 베드로 교회는 공작과 크로아티아인들에게 축복을 주었고, 그는 브라니미르에게 편지를 통해 브라니미르를 크로아츠 공작(Dux Chroatum)으로 인정했습니다.[89] 그의 통치 기간 동안, 크로아티아는 신성 로마 제국과 비잔티움 제국의 통치로부터 주권을 유지했고 완전히 인정받는 국가가 되었습니다.[90][91] 브라니미르가 죽은 후, 즈데슬라프의 동생인 문치미르 왕자(892–910)가 달마티아를 지배하고 로마와 비잔티움으로부터 독립적으로 (신의 도움을 받아 크로아츠 공작인 크로아토룸 두스) 디비노무네르 크로아토룸 두스 (Divino munere Croatum dux)로 통치했습니다. 달마티아에서는 토미슬라프 공작(910–928)이 문치미르의 뒤를 이었습니다. 토미슬라프는 마자르족의 침입을 격퇴하고, 사바 강을 통해 그들을 쫓아내고, 판노니아인과 달마티아인 크로아트인을 하나의 주로 통합하는 데 성공했습니다.[92][93][94]

크로아티아 왕국 (925년 ~ 1102년)

토미슬라프 (910–928)는 925년까지 크로아티아의 왕이 되었습니다. 토미슬라프가 왕으로 즉위했다는 주요 증거는 교황 요한 10세가 토미슬라프 렉스 크로아토룸이라고 부르는 925년 날짜의 편지 형태로, 16세기 사본으로만 남아 있습니다. De Advisando Imperio에 따르면, 토미슬라프의 육군과 해군은 대략 100,000명의 보병 부대, 60,000명의 캐벌리어스, 그리고 80개의 더 큰 (사기나)와 100개의 더 작은 군함 (콘듀라)으로 구성될 수 있었지만, 일반적으로 신뢰할 수 있는 것으로 여겨지지 않습니다.[95] 데 아드리아난도 임페리오의 원본에 대한 고고학적 분석에 따르면, 중세 크로아티아의 주민 수는 440~88만 명, 프랑크족과 비잔티움족의 군사적 숫자는 대략 20,000~100,000명의 보병과 3,000~24명의 군대로 구성되었다고 합니다.60개 연대에 편성된 천 명의 기병.[96][97] 비잔티움 제국의 동맹국이었던 크로아티아 왕국은 차르 시메온 1세에 의해 통치되는 떠오르는 불가리아 제국과 갈등을 겪었습니다. 923년 교황 요한 10세와 콘스탄티노폴 총대주교의 계약으로 인해 달마티아의 비잔티움 해안 도시들의 주권은 토미슬라프의 통치하에 들어갔습니다. 전쟁은 927년 5월 27일 보스니아 고지 전투에서 세르비아인들이 정복되고 일부는 크로아티아 왕국으로 도망친 후 확대되었습니다. 그곳에서 그들의 왕 토미슬라프가 이끄는 크로아츠는 군 사령관 알로고보투르가 이끄는 불가리아 군대를 완전히 패배시켰고, 시메온의 서쪽으로의 확장을 막았습니다.[98][99][100] 뒤브노 들판의 중심 도시는 20세기에 그를 기리기 위해 토미슬라브그라드("Tomislavgrad")라고 이름 지었습니다.

그러나 토미슬라프는 트르피미르 2세 (928–935)와 크레시미르 1세 (935–945)에 의해 계승되었습니다. 미로슬라프 (945–949)는 내부 권력 투쟁 중에 섬과 해안 도시의 일부를 잃고 그의 반정부 세력인 프리비나에 의해 살해되었습니다. 크레시미르 2세 (949–969)는 달마티아 도시들과 특히 좋은 관계를 유지했고, 그의 아들 슈체판 드 ž슬라프 (969–997)는 비잔티움 제국과 더 나은 관계를 맺고 달마티아 도시들에 대한 공식적인 권한을 얻었습니다. 그의 세 아들인 스베토슬라프(997–1000), 크레시미르 3세(1000–1030), 고즈슬라프(1000–1020)는 왕위를 놓고 치열한 경쟁을 벌였고, 국가는 약화되었고, 지배권을 더욱 상실했습니다. 크레시미르 3세와 그의 형제 고이슬라브는 1000년부터 1020년까지 공동 통치했고, 베네치아의 지배하에 있는 잃어버린 달마티아 도시들에 대한 통제권을 회복하려고 시도했습니다. 크레시미르의 뒤를 이어 그의 아들 슈체판 1세(1030년 ~ 1058년)가 즉위하였으며, 그의 통치 기간 동안 크닌 교구가 세워졌고, 그의 주교는 "크로아티아 주교" (라틴어: episcopus Chroatensis)라는 명목상의 칭호를 가지고 있었습니다.[101][102]

크레시미르 4세 (1058–1074)는 비잔티움 제국이 그를 달마티아 도시들의 최고 통치자로 확정 짓도록 하는데 성공했습니다.[103] 크레시미르 4세 치하의 크로아티아는 12개 군으로 구성되어 있었고 토미슬라프 시대보다 약간 더 컸으며, 가장 가까운 남쪽의 달마티아 공국인 파가니아를 포함했습니다.[104] 처음부터 그는 아버지의 정책을 이어갔으나, 1059년 교황 니콜라오 2세에 의해 즉시 지휘를 받았고, 1060년에는 로마의 전례에 따라 크로아티아 교회를 더욱 개혁했습니다. 이것은 1054년의 대분열 이후 교황직에 특히 중요했습니다.[105]

드미타르 즈보니미르는 트르피미로비치 왕가의 스베토슬라비치 지부와 슬라보니아 반(1064년 ~ 1075년)을 계승했습니다. 그는 1076년[106][107] 10월 8일 성 베드로와 모세 성당(오늘날의 중공 교회)에 있는 솔린에서 교황 그레고리오 7세의 대표로 즉위했습니다.[108][109]

그는 이스트리아의 공작들과 갈등을 빚었고, 역사 기록에 따르면 아날레스 카린티 æ와 크로니카 헝가로룸은 그가 1079년/83년 전쟁에서 헝가리를 돕기 위해 카린티아를 침공했다고 기록하고 있지만, 이것은 논쟁의 여지가 있습니다. 페타르 크레시미르 4세와는 달리, 그는 비잔티움과의 전쟁에 함께 참여한 노르만족의 동맹이기도 했습니다. 그는 1063년에 헝가리 아르파드 왕조의 벨라 1세의 딸이자 미래의 라디슬라우스 1세의 여동생인 헝가리의 헬레네와 결혼했습니다. 즈보니미르 왕이 1089년 알 수 없는 상황에서 사망하면서 트르피미로비치 왕조의 마지막 왕인 슈체판 2세(r.1089–1091)가 왕위에 올랐지만 2년 동안 통치했습니다.[110]

그가 죽은 직후 북부 귀족들이 크로아티아 왕으로 라디슬라오 1세를 결정하면서 내전과 소요가 발생했습니다. 1093년, 남부 귀족들은 그의 수도 크닌을 중심으로 왕국을 통일할 수 있었던 페타르 스나치치(r.1093–1097)라는 새로운 통치자를 선출했습니다. 그의 군대는 헝가리의 공격을 격퇴하는 데 저항했고, 크로아티아의 통치를 사바 강까지 회복시켰습니다. 그는 크로아티아에서 군대를 재집결하고 그보즈드 산으로 진격하여 헝가리의 콜로만 1세가 이끄는 헝가리의 주요 군대를 만났습니다. 1097년, 그보즈드 산 전투에서 마지막 토박이 왕 베드로가 전사하고 크로아트인들이 결정적으로 패배했습니다(이 때문에, 이 산은 "피터의 산"인 페트로바 고라로 이름이 바뀌었지만, 잘못된 산으로 확인되었습니다). 1102년,[111] 콜로만은 크로아티아 왕국으로 돌아와 크로아티아의 제후들과 협상을 벌여 헝가리와 크로아티아의 왕위를 분리했습니다.

뉴 캠브리지 중세사에 따르면 "11세기 초에 크로아티아인들은 "크로아티아 땅" 중 두 개 혹은 그 보다 명확하게 정의된 지역에 살았는데, 이 지역들은 슬라보니아/판노니아 크로아티아 (사바 강과 드라바 강 사이)와 크로아티아/달마티아 리토랄 (크바르너 만과 브르바스 강 사이), 그리고 네레트바 강과 같은 세 개의 지역으로 나뉘었습니다. 보스니아(보스나 강 주변)의 반대편.[112]

헝가리와의 개인적인 연합 (1102–1918)

11세기와 12세기에는 "크로아티아인들은 강력한 중앙 정부 하에서 통일된 적이 없었습니다. 그들은 판노니아 크로아티아, 달마티아 크로아티아, 보스니아와 같은 다른 지역에 살았습니다. 그 지역들은 그 당시 토착 왕들에 의해 지배되었지만 비잔티움, 베네치아, 헝가리의 요원들에 의해 더 자주 지배되었습니다. 비교적 강력한 중앙집권 정부 시기에도 지방 영주들은 자주 거의 자율적인 지위를 누렸습니다."[112]

헝가리와의 연합에서 사보르(크로아티아 귀족들의 집회)와 금지(부총재)를 통해 크로아티아의 분리된 국가 지위의 제도들이 유지되었습니다. 게다가 크로아티아 귀족들은 그들의 땅과 작위를 유지했습니다.[113] 콜로만은 사보르 제도를 유지하고 크로아티아인들에게 그들의 땅에 대한 세금을 면제해 주었습니다. 콜로만의 후계자들은 비오그라드나 모루에서 크로아티아의 왕들로서 자신들을 따로 왕위에 앉혔습니다.[114] 헝가리 왕은 봉건제도의 변형도 도입했습니다. 외부의 침략으로부터 자신들을 방어할 개인들에게 많은 영지들이 주어져서 국가 전체의 방어를 위한 시스템을 만들었습니다. 그러나 귀족들이 더 많은 경제력과 군사력을 장악할 수 있도록 함으로써, 왕국 자체는 강력한 귀족 가문들에게 영향력을 빼앗겼습니다. 크로아티아에서 슈비치는 크로아티아에서 가장 오래된 귀족 가문 중 하나였으며, 특히 크르카 강과 즈르만자 사이의 지역을 지배하는 영향력과 중요성을 갖게 되었습니다. 크르크 섬 출신의 지역 귀족 가문은 종종 두 번째로 중요한 중세 가문으로 여겨지는데, 이 가문은 아드리아해 북부를 지배하고 있으며, 유럽에서 가장 오래된 법령 중 하나인 비노돌 법전(1288)의 채택을 담당하고 있습니다. 두 가족 모두 크로아티아의 원주민들에 대한 금지령을 많이 내렸습니다. 다른 강력한 가문은 달마티아 자고라 출신의 넬리피치(14세기-15세기), 파가니아를 지배하고 해적질과 베네치아와의 전쟁으로 유명한 카치치(12세기-13세기), 쿠르야코비치 가문(Kurjaković family)은 크르바바(Krbava) 출신의 옛 크로아티아 귀족 가문 구시치(Gusici)의 한 분파로, 쿠파 서부에서 동부 브르바스(Vrbas)와 보스나(Bosna) 강까지 통치하며 슬라보니아(Slavonia)의 금지령이었던 바보니치(Babonić), 슬라보니아의 거점 도시들을 지배한 일로치키 가문은 15세기에 권력을 잡았습니다. 이 기간 동안 기사단과 기사 병원도 크로아티아에서 상당한 재산과 자산을 취득했습니다.

13세기 후반, 아르파드 왕조와 앙주 왕조의 분쟁 동안, 슈비치 가문은 보스니아를 정복하고 자신을 "보스니아 전체의 군주"라고 선언한 가장 긴 크로아티아 반(1274–1312)이었던 브라이비르의 파울 1세 슈비치의 통치하에 거대한 권력을 갖게 되었습니다. 그는 그의 형 믈라덴 1세 슈비치를 보스니아의 반(1299–1304)으로 임명하고 앙주 왕가 출신의 카를 1세를 도와 헝가리의 왕이 되었습니다. 1312년 그가 죽은 후, 그의 아들 믈라덴 2세 슈비치는 보스니아의 반(1304–1322)과 크로아티아의 반(1312–1322)이었습니다. 앙주 왕가의 왕들은 그들의 권력과 통제력을 통합하여 왕국을 강화하려고 했지만, 그렇게 하기 위해서는 더 높은 귀족들의 힘을 줄여야만 했습니다. 샤를 1세는 이미 귀족들의 특권을 무너뜨리려 했고, 의도는 그의 아들 루이 대왕(1342-1382)이 하위 귀족들과 마을들에 의지하여 끝냈습니다. 두 왕 모두 의회 없이 통치했고, 내부 귀족들의 투쟁은 그들의 의도에 도움이 될 뿐이었습니다. 1322년 블리스카 전투에서 믈라덴은 슈비치의 오스트로비차 성을 중앙 크로아티아의 즈린 성(Zrincastle)과 교환하여 1347년에 믈라덴에게 패배했습니다. 결국 바보니치 가문과 넬리피치 가문도 귀족에 대한 국왕의 공세에 굴복했지만, 권력의 중앙집권화가 진행되면서 루이는 1358년 자다르 조약으로 베네치아에게 달마티아에 대한 소유권을 포기하도록 강요했습니다. 루이 왕이 후계자 없이 사망했을 때 후계 문제는 여전히 열려 있었습니다. 왕국은 다시 한번 내부적인 불안의 시기로 접어들었습니다. 루이 왕의 딸 메리 외에도 나폴리의 샤를 3세는 왕위를 주장하는 가장 가까운 남자 왕 친척이었습니다. 대관식 두 달 후인 1386년 2월, 그는 보스니아의 엘리자베스 여왕의 명령에 의해 암살당했습니다. 그의 지지자들은 팔리스나의 존, 호르바트, 슈테판 라코비치를 금지하고 반란을 계획했고 엘리자베스와 메리를 붙잡아 감금했습니다. 팔리스나의 요한의 명령에 따라 엘리자베스는 목이 졸렸습니다. 이에 대한 보복으로 마자르는 마리아의 남편인 룩셈부르크의 지기스문트를 왕위에 올렸습니다.[citation needed]

지기스문트 왕의 군대는 오스만 제국의 침입이 헝가리-크로아티아 왕국의 국경에 가까워지면서 니코폴리스 전투(1396년)에서 대참사로 패배했습니다. 전투 후 왕에 대한 소식이 없자 당시 크로아티아의 지배자였던 슈테판 라코비치와 귀족들은 카를 3세의 아들인 나폴리의 라디슬라우스를 새로운 왕으로 초대했습니다.[citation needed] 이로 인해 1397년 크리 ž프시의 피비린내 나는 사보르가 일어났고, 1403년 라디슬라우스에 의해 왕관에 대한 관심을 잃고 달마티아를 베네치아에 팔았고, 북쪽으로는 슬라보니아와 함께 크로아티아어 이름이 퍼졌습니다. 왕조의 투쟁은 끝나지 않았고, 오스만 제국의 보스니아 침공으로 크로아티아 영토에서 지역 귀족들만이 방어한 첫 번째 짧은 습격이 시작되었습니다.[citation needed]

터키군의 유럽 침공이 시작되면서 크로아티아는 다시 한 번 발칸 반도의 두 주요 세력 사이의 국경 지역이 되었습니다. 크로아티아 군대는 이탈리아 프란치스코회 사제 프라 존 카피스트라노, 헝가리 장군 존 후냐디, 헝가리 왕 마티아스 코르비누스의 지휘 하에 많은 전투에서 싸웠습니다. 후냐디의 긴 전투 (1443–1444), 바르나 전투 (1444), 코소보의 두 번째 전투 (1448), 그리고 베오그라드 포위전(1456년)과 야체 포위전(1463년)에서 오스만 제국에 대한 기독교의 승리에 기여했습니다. 그 당시 그들은 1493년 크르바바 들판(크로아티아의 리카) 전투에서 큰 패배를 당했고 점차 오스만 제국에 영토를 빼앗겼습니다. 1519년 교황 레오 10세는 몇몇 크로아티아 군인들이 오스만 튀르크에 대항하는 투쟁에 지대한 공헌을 했다는 점에서 크로아티아를 기독교의 선두(Antemurale Christianitatis)라고 불렀습니다. 그들 중에는 1513년 우나강의 두비카에서 승리를 거둔 반 페타르 베리슬라비치, 거의 25년 동안 클리스 요새를 지켰던 센즈의 선장이자 클리스 페타르 크루 ž리치의 왕자, 1532년 비엔나로 가던 중 규모가 더 큰 터키군에 의해 저지당한 니콜라 주리시치, 또는 1542년에 페스트를 점령으로부터 구하고 1566년에 치게트바르 전투에서 싸운 니콜라 4세 즈린스키를 금지시킵니다. 오스만 제국의 정복 기간 동안 수만 명의 크로아트인들이 튀르키예로 끌려가 노예가 되었습니다.

1526년 모하치 전투와 루이 2세의 죽음으로 헝가리-크로아티아 연합은 끝이 났습니다. 1526년 헝가리 의회는 야노스 사폴라이와 페르디난트 1세 합스부르크 왕을 선출했지만, 1527년 1월 1일 크로아티아의 새로운 왕으로 선출되면서 세틴에서 크로아티아의 사브르가 페르디난트 1세의 편에 섰습니다.[115] 그 대가로 그들은 크로아티아 왕국의 역사적 권리, 자유, 법, 국방을 약속받았습니다.[citation needed]

그러나 헝가리-크로아티아 왕국은 충분히 준비되고 조직화되지 못했고 오스만 제국은 16세기에 슬라보니아, 보스니아 서부, 리카 대부분을 포함하도록 더 확장했습니다. 오스만 제국의 정복과 빈의 수도에 대한 가능한 공격을 막기 위해, 오스만 제국과 국경을 접하고 있는 크로아티아와 슬라보니아(심지어 헝가리와 루마니아)의 넓은 지역은 빈 군사 본부로부터 직접 통치되는 군사적 변경지로 조직되었습니다.[116] 이 침공으로 크로아티아인들이 이주했고, 인적이 드문 지역은 세르비아인, 블라흐족, 독일인 등이 정착했습니다. 봉건주의의 부정적인 영향은 크로아티아 북부와 슬로베니아의 소작농들이 여러 가지 부당함 때문에 그들의 봉건 영주들에게 반란을 일으켰던 1573년에 증가했습니다. 1592년 비하치 요새가 함락된 후 크로아티아의 작은 지역만 복구되지 않은 채 남아 있었습니다. 나머지 16,800 평방 킬로미터(6,487 평방 마일)는 한때 위대한 크로아티아 왕국의 리퀘이아 리퀘이아 리퀘이아(reelquiae reliquiarum)라고 불렸습니다.[117]

크로아티아인들은 크르바바 들판에서 패배한 지 100년 후인 1593년 시삭 전투에서 오스만 제국의 크로아티아 진격을 저지했고, 1606년 즈시트바토로크 평화로 짧은 터키 전쟁이 끝났으며, 그 후 크로아티아 계급들은 군사 국경의 영토를 크로아티아 반(Ban)의 통치로 회복시키려 했지만 실패했습니다. 잃어버린 영토의 작은 지역을 복구하는 데만 성공했지만 크로아티아 왕국(현재의 서부 보스니아 헤르체고비나)의 상당 부분을 되찾는 데 실패했습니다. 현재의 양국 국경은 이러한 결과의 잔재이기 때문입니다.[citation needed]

크로아티아 국가부흥 (1593–1918)

17세기 전반, 크로아츠는 신성 로마 제국의 편에서 30년 전쟁에 참전했는데, 대부분은 황제 장군인 시모 알브레히트 폰 발렌슈타인이 지휘하는 경기병이었습니다. 크로아티아의 반, 쥐라 5세 즈린스키도 전쟁에 참전했지만 슬로바키아 브라티슬라바 인근의 군부대에서 말싸움 끝에 폰 발렌슈타인에게 독살당해 사망했습니다. 그의 아들이자 장차 금지령이 될 크로아티아의 총사령관 니콜라 즈린스키는 전쟁 말기에 참전했습니다.

1664년 오스트리아 제국 군대는 터키를 상대로 승리했지만 레오폴트 황제는 크로아티아와 헝가리가 오스만 제국에게 빼앗긴 영토를 되찾는 것을 막는 바스바르 조약에 서명했을 때 성공을 거두지 못했습니다. 이것은 황제에 반대하는 음모를 꾸민 크로아티아와 헝가리 귀족들 사이에 불안을 일으켰습니다. 니콜라 즈린스키(Nikola Zrinski)는 나중에 마그나테 음모로 알려지게 된 음모를 시작하는 데 참여했지만 곧 사망했고, 그의 형제인 크로아티아인 페타르 즈린스키(Petar Zrinski), 프란 크르스토 프랑코판(Fran Krsto Frankopan), 페렌츠 베셀레니(Ferenc Wesseléni)에 의해 반란이 계속되었습니다. 음모자들과 함께 페타르 즈린스키는 크로아티아를 합스부르크 주권으로부터 해방시키기 위해 프랑스의 루이 14세, 폴란드-리투아니아 연방, 스웨덴, 베네치아 공화국, 그리고 심지어 오스만 제국을 포함한 많은 나라들과 광범위한 비밀 외교 협상에 나섰습니다.[citation needed]

1671년 4월 30일, 제국의 스파이들은 이 음모를 밝혀냈고, 비너 노이슈타트의 즈린스키와 프랑코판을 포함한 크로아티아와 헝가리의 귀족 4명을 처형했습니다. 크로아티아의 가장 강력한 귀족 가문 두 곳의 대규모 영지가 몰수되었고, 그들의 가족들은 곧 사라졌습니다. 1670년부터 1848년 혁명 사이에 크로아티아 국적의 금지는 단 2개뿐이었습니다. 1670년부터 19세기 크로아티아 문화 부흥기까지 크로아티아의 정치적 암흑기였습니다. 한편, 합스부르크 왕가의 승리로 중앙집권화와 독일화에 더욱 힘을 쏟게 되면서 해방된 슬라보니아의 새로운 회복된 땅들은 국내적인 요소를 희생시키면서 외국 가문들에게 봉건 상품으로 바치기 시작했습니다. 이 때문에 크로아티아 사보르는 그 중요성을 잃고 있었고, 귀족들은 사보르에 덜 참석했지만, 헝가리에 있는 사보르에게만 돌아갔습니다.[citation needed]

18세기에 크로아티아는 1713년 카를 황제의 실용적 제재를 지지하고 1741-48년 오스트리아 왕위 계승 전쟁에서 마리아 테레지아 황후를 지지하는 크라운 랜드 중 하나였습니다. 이후 황후는 1745년 슬라보니아와 크로아티아를 행정적으로 통합하고 1767년 크로아티아 왕실을 조직하는 등 봉건제도와 조세제도에 큰 변화를 가져 크로아티아 문제에 큰 기여를 했습니다. 그녀는 무시했고 결국 1779년에 해체했고 크로아티아는 크로아티아의 금지에 의해 헝가리의 통치 위원회에서 단 한 자리로 강등되었습니다. 오스트리아의 중앙집권화와 절대주의에 맞서기 위해 크로아츠는 헝가리의 연합정부에 그들의 권리를 넘겼고, 따라서 비엔나의 의도에 함께 저항했습니다. 그러나 헝가리와의 연결은 곧 크로아트인의 위치에 악영향을 미쳤습니다. 왜냐하면 그들의 민족주의의 봄에 마자르가 크로아트인을 마자르화하고 크로아티아를 하나의 헝가리의 일부로 만들려고 했기 때문입니다. 이러한 가식 때문에 크로아트인과 마자르인 사이의 끊임없는 투쟁이 나타났고, 1918년까지 지속되었습니다. 크로아티아인들은 빈과 부다페스트를 상대로 불리한 조건에서 싸웠고, 반스카 흐르바츠카, 달마티아, 군사적 변경지역으로 나뉘었습니다. 그러한 시기에 1797년 베네치아 공화국이 무너지면서 아드리아해 동부의 소유권은 대부분 같은 해 오스트리아에 권리를 넘겨준 프랑스의 권한 하에 있었습니다. 8년 후에 그들은 프랑스에 일리리아 지방으로 복구되었지만 1815년 오스트리아 왕위를 되찾았습니다. 지금은 같은 제국의 일부이지만, 달마티아와 이스트리아는 시슬레이타니아의 일부였고, 크로아티아와 슬라보니아는 헝가리 왕국의 일부였습니다.[citation needed]

19세기 크로아티아의 낭만주의 민족주의는 비폭력적이지만 명백한 독일화와 마자르화에 대항하기 위해 나타났습니다. 크로아티아의 국가부흥은 1830년대에 일리리아 운동과 함께 시작되었습니다. 이 운동은 많은 영향력 있는 인물들을 끌어들였고 크로아티아 언어와 문화에 중요한 발전을 이루어냈습니다. 일리리아 운동의 챔피언은 역시 크로아티아어를 개혁하고 표준화시킨 류데빗 가지였습니다. 크로아티아의 공용어는 1847년 크로아티아어가 되기 전까지 라틴어였습니다. 이 운동은 남슬라브주의와 범슬라브주의 사상에 의존했고, 당시에는 민족적, 정치적, 사회적 사상이 발전했습니다.[citation needed]

1840년대에 이 운동은 문화적 목표에서 헝가리의 정치적 요구에 저항하는 것으로 옮겨졌습니다. 1843년 1월 11일 재상 메테르니히(Meternich)로부터 유래된 왕실의 명령에 따라 공공장소에서 일리리아식 이름과 휘장을 사용하는 것이 금지되었습니다.

이것은 운동의 발전을 저지했지만 이미 시작된 사회의 변화를 막을 수는 없었습니다. 1848년 3월 25일, 정치 청원서 "Zahtijevanja naroda"가 실시되었습니다. 이 청원서에는 크로아티아의 독립, 달마티아와 군사 변경 합병, 헝가리로부터의 독립, 금융, 언어, 교육, 언론과 글쓰기의 자유, 종교, 농노제도 등의 무효화 1848년 오스트리아 제국에서 일어난 혁명에서 크로아티아인 반 옐라치치는 1848년 헝가리 혁명을 진압하는 데 오스트리아와 협력하였고, 파코즈드 전투까지 성공했습니다.[citation needed]

크로아티아는 이후 1867년 제국이 오스트리아-헝가리 이중 군주제로 변모하면서 레빈 라우치(Levin Rauch) 금지령 아래 헝가리 패권의 대상이 되었습니다. 그럼에도 불구하고, 반 옐라치치는 크로아티아에서 농노제도를 폐지하는 데 성공했고, 이는 결국 사회에 큰 변화를 가져왔습니다: 주요 토지 소유자들의 힘은 감소했고 경작지는 점점 더 세분화되어 기근을 감수할 정도였습니다. 많은 크로아티아인들이 이 시기에 신대륙 국가로 이주하기 시작했고, 이 추세는 다음 세기 동안 계속되어 대규모 크로아티아 디아스포라가 탄생했습니다.

근현대사 (1918–현재)

이 섹션은 검증을 위해 추가 인용이 필요합니다. (2015년 11월)(본의 및 알아보기 |

제1차 세계 대전과 오스트리아-헝가리 제국의 해체 이후, 대부분의 크로아티아인들은 세르비아 왕국, 크로아티아인, 슬로베니아인 왕국으로 통합되었습니다. 크로아츠는 새로운 왕국의 구성 국가 중 하나가 되었습니다. 1929년에 유고슬라비아 왕국으로 바뀌었고 크로아티아인들은 그들의 이웃인 남슬라브-유고슬라브족과 함께 새로운 국가로 통합되었습니다.

1939년 크로아티아의 바노비나(Banovina)가 탄생하면서 크로아티아인들은 높은 수준의 자치권을 얻었습니다. 제2차 세계 대전에서 추축국은 우스타셰 운동이 주도하는 크로아티아 독립국을 만들어 현재의 크로아티아와 보스니아 헤르체고비나에 해당하는 영토에 민족적으로 순수한 크로아티아 국가를 세우려 했습니다. 제2차 세계 대전 이후 유고슬라비아는 6개의 공화국으로 구성된 연방이 되었고 크로아티아는 크로아티아와 보스니아 헤르체고비나의 2개의 구성 국가 중 하나가 되었습니다. 세르비아의 보이보디나 자치주에 있는 크로아트인은 이 지역을 구성하는 6개의 주요 민족 중 하나입니다.[118]

사회 민주화 이후 요시프 브로즈 티토가 사망한 지 10년 만에 나타난 민족적 긴장과 함께 크로아티아 공화국이 독립을 선언하고 전쟁이 뒤따랐습니다. 전쟁 첫 몇 년 동안 20만 명이 넘는 크로아트인들이 군사 행동으로 인해 집에서 쫓겨났습니다. 전투의 절정으로, 유고슬라비아 전쟁 동안 약 55만 명의 크로아치아 민족이 모두 이주했습니다.[citation needed]

전후 정부의 해외 크로아티아계 이민 완화 정책은 많은 크로아티아 후손들이 크로아티아로 돌아가도록 장려했습니다. 보스니아 헤르체고비나에서 온 크로아티아 난민들의 입국으로 유입이 증가했습니다. 1995년 전쟁이 끝난 후, 크로아티아 난민들은 대부분 이전의 집으로 돌아갔고, 일부(대부분 보스니아 헤르체고비나 출신의 크로아티아 난민들과 코소보 출신의 얀예브치)는 이전의 세르비아 주택으로 이주했습니다.[citation needed]

유전학

유전적으로, Y-염색체 DNA 계통에서 크로아티아 출신의 수컷 크로아트의 대다수(65%)는 하플로그룹 I2(39%-40%) 및 R1a(22%-24%)에 속하는 반면, 소수(35%)는 하플로그룹 E(10%), R1b(6%-7%), J(6%-7%), I1(5~8%), G(2%) 및 기타 <2% 흔적에 속합니다.[119][120] 크로아트인들 사이에서 I2와 R1a 하위 분류군의 분포, 분산 및 빈도(>65%)는 중세 슬라브족이 동남 유럽으로 이주한 초기와 관련이 있으며, 아마도 오늘날 우크라이나와 폴란드 남동부의 영토에서 왔을 것입니다.[121][122][123][124][125][126] 유전적으로, 모체 미토콘드리아 DNA 계통에서 크로아티아(본토 및 해안) 출신의 크로아티아인의 대다수(>65%)는 H(45%), U(17.8-20.8%), J(3-11%) 등 11개의 주요 유럽 mtDNA 하플로그룹 중 3개에 속하는 반면, 대다수(>35%)는 다른 많은 소규모 하플로그룹에 속합니다.[127] 상염색체 IBD 조사에 따르면 크로아티아어 사용자들은 동유럽의 폴란드, 루마니아-불가리아 군집과 약 1,500년 전 이주 시기의 공통 조상을 매우 많이 공유하고 있습니다. 이는 중세 초기 슬라브족의 이주로 인한 것으로, 인구 밀도가 낮은 광활한 지역으로 확대되었습니다.[128] 다른 IBD 및 혼화 연구에서도 슬라브 확장 당시와 지역에서 남, 동, 서슬라브족 사이의 혼화 현상의 패턴이 고르게 나타났으며, 남슬라브족 사이에서 공유된 조상 발토-슬라브족 구성 요소는 55~70%[129][130] 사이입니다. 2023년 고고학 연구에 따르면 크로아티아인은 대략 66.5%의 중부-동유럽 초기 중세 슬라브계 조상, 31.2%의 현지 로마인, 2.4%의 서아나톨계 조상을 가지고 있습니다.[126]

언어

크로아티아인들은 주로 서남슬라브계 하위 집단의 남슬라브어파인 크로아티아어를 사용합니다. 표준 크로아티아어는 세르보크로아티아어의 표준어로 간주되며,[131][132][133] 다른 세 국가 표준어인 세르비아어, 보스니아어, 몬테네그로어와 상호 호환됩니다(표준 보스니아어, 크로아티아어, 몬테네그로어의 비교 참조).

아드리아해 연안의 크로아츠족은 차카비아 방언을 사용하고, 크로아티아 북서부 대륙의 크로아츠족은 카카비아 방언을 사용합니다. 차카비아 방언의 토착어 텍스트는 13세기에 처음 등장했고, 슈토카비아어 텍스트는 한 세기 후에 등장했습니다. 표준화는 17세기 전반에 때때로 "바로크 슬라브주의"라고 불리는 시기에 시작되었고,[134] 일부 저자들은 그것을 15세기 말로 거슬러 올라갑니다.[135] 18세기 중반에 등장한 현대의 네오-슈토카비아 표준은 최초의 통일된 표준 크로아티아어였습니다.[136] 크로아티아어는 가즈의 라틴 문자로 쓰여 있습니다.[137]

크로아티아어 문자의 시작은 고대 교회 슬라보어가 성(聖)의 신성한 전례의 언어로 채택된 9세기로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 존 크리소스톰과 성 바실리의 신성한 전례. 이 언어는 점차 전례용이 아닌 목적으로 채택되어 크로아티아어판 옛 슬라보어로 알려지게 되었습니다. 전례적인 언어와 비 전례적인 언어의 두 가지 변형은 19세기 중반까지 글라골티어 예배의 일부로 계속되었습니다. 가장 초기에 알려진 크로아티아 교회 슬라보닉 글라골리틱은 11세기 말에서 12세기 초의 빈 폴리오스입니다.[138] 11세기 말까지 크로아티아 중세 문헌들은 라틴어, 글라골티어, 키릴어 등 세 개의 문자로 쓰여졌습니다.[139] 크로아티아어, 라틴어, 옛 슬라브어. 후자는 12세기에서 16세기 사이에 크로아티아의 슬라보닉 교회의 변형이라고 불리는 것으로 발전했습니다.

크로아티아 [140]문해력의 가장 중요한 초기 기념물은 11세기 후반의 바슈카 판본입니다. 그것은 작은 성 교회에서 발견된 큰 석판입니다. 주로 차카비아어로 쓰여진 텍스트와 오늘날 크로아티아어의 방언인 슈토카비아어 각화 문자를 포함하는 크르크 섬의 루시, 주랑드보르. 그것은 당시 크로아티아의 왕 즈보니미르에 대해 언급하고 있습니다. 그러나 크로아티아 교회 슬라보어의 호화롭고 화려한 대표적인 텍스트는 크로아티아어 문학과 공존했던 후기 시대에 속합니다. 가장 눈에 띄는 것은 크로아티아 북서부 리카 지역에서 온 "노박 공작의 미사"(1368년), "랭스에서 온 에반젤"(1395년, 최종 목적지의 마을에서 이름을 따온), 보스니아에서 온 흐르보제의 미사와 달마티아에서 갈라진 것(1404년)입니다.[141] 크로아티아어로 된 최초의 인쇄된 책인 '미살레 로마눔(Glagolitic Missale Romanum Glagolitice)' (1483).[138]

13세기 크로아티아어 문헌들이 등장하기 시작했는데, 그 중에서도 가장 중요한 것은 1275년의 《이스트리안 토지 조사》와 1288년의 《비노돌 코덱스》로, 둘 다 차카비아 방언으로 쓰여졌습니다.[142][143]

거의 독점적으로 종교적 증명의 차카비아 원본 텍스트(미사, 성경, 기도서)에 기초한 쇼카비아 방언 문학은 거의 한 세기 후에 나타났습니다. 순수하게 가장 중요한 슈토카비아 방언의 방언 텍스트는 바티칸 크로아티아어 기도서(ca. 1400)입니다.[144]

분제바크 방언

분제바크 방언(,[145][146][147][148] , ) 또는 분제바크어(, )는 세르보크로아티아어파의 이카비아어파의 방언으로 분제바크 공동체 구성원들이 사용하는 방언이다. 그것은 세르비아 북부(보이보디나)와 헝가리 남부의 일부에 있는 분제바크 크로아츠 문화 유산의 필수적인 부분입니다. 그들의 억양은 순수하게 이카비아어이며 /i/는 일반 슬라브 모음 yat입니다.[149] 이 회사의 화자들은 주로 라틴 알파벳을 사용합니다.

크로아티아는 2021년에 분제바크 방언을 분제바크 방언으로 분류하는 것을 도입했습니다: 달마티아어(보스니아어-달마티아어), 다누비아어(분제바크어), 리토랄리카어(리토랄리카어).[150][151] 세르비아에서 분제바크어는 2018년부터 공식적으로 표준화된 소수 방언으로 인정받고 있습니다.[152]

분제바크 방언을 두 개의 다른 사전에서 보존한 공로자는 세 명입니다: "Rilinik bački Bunjevaca" (1990년판, 2018년판), "Rjčnik govora ba hrkih Hrvata" (2005년판)의 안테 세쿨리치입니다.

일반적으로 분제바크 방언은 종종 "분제바크 언어" 또는 분제바크 모국어로 언급됩니다. 정치적 차원에서 정치 로비의 목표와 내용에 따라 언어, 방언, 화법, 모국어 등의 용어 정의에 관한 일반적인 혼란이 교묘하게 악용되어 용어의 일관성 없는 사용을 초래합니다.[157][158]

크로아티아어 및 언어학 연구소는 2021년 3월 크로아티아 문화부에 분제바크 방언을 크로아티아 공화국 무형 문화유산 보호 목록에 추가하는 제안을 시작했으며 2021년 10월 8일 승인을 받았습니다.[159][160]

종교

크로아트인은 주로 가톨릭 신자이고, 기독교 이전에는 슬라브 이교도나 로마 이교도를 고수했습니다. 교황과 크로아트인이 접촉한 최초의 기록은 7세기 중반의 교황청(Liber Pontificalis)에서 시작됩니다. 교황 요한 4세 (John the Dalmatian, 640–642)는 몇몇 죄수들과 오래된 기독교 순교자들의 유해들에 대한 몸값을 지불하기 위해 마르틴이라는 이름의 수도원장을 달마티아와 이스트리아로 보냈습니다. 이 수도원장은 크로아티아 지도자들의 도움을 받아 달마티아를 여행한 것으로 기록되어 있으며, 그는 교황과 크로아티아인들 사이의 미래 관계를 위한 기반을 구축했습니다.

기독교화의 시작은 역사적인 문헌에서도 논란이 되고 있습니다: 비잔틴 문헌에는 로마 선교사들의 영향을 받은 후 주로 그의 백성들을 기독교화했던 황제 헤라클리우스 (610–641)의 격려로 시작한 포린 공작에 대한 이야기가 나옵니다. 반면에 민족 전통은 달마티아 공작 보르나 (810–821)의 통치 기간 동안의 기독교화를 회상합니다. 이것들은 모두 같은 통치자의 이름을 재현한 것일 가능성이 있습니다. 8세기에 알려진 가장 초기의 크로아티아인의 사인들은 치비달레의 라틴 복음서에서 발견됩니다.[citation needed]

크로아트인들은 라틴어를 사용할 의무가 전혀 없었습니다. 오히려 그들은 그들 자신의 언어로 미사를 집었고 글라골리트 문자를 사용했습니다.[161] 1886년에는 몬테네그로 공국에 도착했고, 1914년에는 세르비아 왕국, 1920년에는 체코슬로바키아 공화국에 도착했지만, 주 수호 성인들의 축제일에만 도착했습니다. 1935년 유고슬라비아 왕국과의 협약은 크로아티아의 모든 지역과 주 전체에 슬라보닉 교회의 도입을 예상했습니다.[162]

소규모의 크로아트인 집단들은 동방 정교회, 개신교, 이슬람교와 같은 다른 종교들을 고수합니다. 크로아티아의 민족 및 종교별 공식 인구조사에 따르면, 대략 16,600명의 크로아치아 민족이 정교를 준수하고, 대략 8,000명이 개신교 신자이고, 대략 10,500명이 그들 자신을 "기타" 기독교 신자라고 묘사하고, 대략 9,600명이 이슬람교 신자입니다.[163]

문화

전통.

크로아트인이 정착한 지역은 역사적, 문화적 영향뿐만 아니라 지형과 지리의 다양성이 매우 다양합니다. 달마티아와 이스트리아의 해안 지역은 로마 제국, 베네치아와 이탈리아의 지배를 받았고, 리카와 서부 헤르체고비나 같은 중부 지역은 오스만 제국에 대항하는 전쟁터의 현장이었고, 서사시적인 전통이 강했습니다. 북쪽 평원에서 오스트리아-헝가리 제국의 지배는 흔적을 남겼습니다. 크로아티아 민속의 가장 독특한 특징은 슬라보니아의 탐부리차 오케스트라인 달마티아의 클라파 앙상블입니다.[citation needed] 민속 예술은 특별한 행사와 축제에서 공연되는데, 아마도 가장 특징적인 것은 오스만 투르크와의 승리를 축하하는 전통적인 기사 대회인 센즈의 알카(Alka of Senj)일 것입니다. 서사시적 전통은 구슬레와 함께 부르는 서사시적 노래에도 보존되어 있습니다. 크로아티아 전역에서도 다양한 형태의 콜로 원형 춤을 접할 수 있습니다.[citation needed]

크로아티아의 유네스코 인류무형문화유산

- "크로아티아 동부에서 온 베차라크의 노래와 연주";

- "두브로브니크의 수호자 성 블레즈의 축제";

- "크로아티아 북부에서 온 진저브레드 공예";[165]

- "크로아티아 남부 달마티아의 클라파 멀티파트 노래";

- "크로아티아의 레이스메이킹";

- "메지무르제의 민요 메지무르스카 포프브카";

- "니제모 콜로, 달마티아 내륙의 조용한 원춤",

- "행렬 자 크리 ž렌('십자가를 따라')";

- "고르야니에서 르엘제/크랄지체(여왕들)의 봄 행렬",[166]

- "Hrvatsko Zagorje 어린이 목완구 전통 제조",

- "이스트리안 음계로 노래하고 연주하는 2부";

- "스본차리, 카스타브 지역에서 매년 열리는 카니발 벨러 대회."[167][168]

예술

크로아티아의 건축은 국경 국가들의 영향을 반영합니다. 오스트리아와 헝가리의 영향은 북쪽의 공공 공간과 건물에서 볼 수 있으며, 중부 지역에서는 달마티아와 이스트리아 해안을 따라 발견된 건축물이 베네치아의 영향을 보여줍니다.[169] 문화 영웅의 이름을 딴 큰 광장, 잘 가꾸어진 공원, 보행자 전용 구역은 이러한 질서 있는 도시와 도시의 특징이며, 특히 바라 ž딘과 카를로바크와 같은 대규모 바로크 도시 계획이 진행된 곳입니다. 아르누보의 후속적인 영향은 현대 건축에 반영되었습니다.[171] 해안을 따라 건축물은 시베니크의 성 야고보 대성당과 같은 조르지오 다 세베니코와 니콜 ò 피오렌티노의 작품에 예시된 주요 도시 지역에서 베네치아와 르네상스의 영향력이 강한 지중해입니다. 크로아티아 건축의 가장 오래된 보존된 예로는 9세기의 교회들이 있는데, 그 중 가장 크고 대표적인 것은 성 교회입니다. 도나투스.[172][173]

크로아티아에서 가장 오래된 예술품들을 아우르는 건축물 외에도, 크로아티아의 예술가들은 중세까지 이르는 긴 역사를 가지고 있습니다. 그 시기에 트로기르 대성당의 돌문은 크로아티아의 로마네스크 조각의 가장 중요한 기념물을 대표하는 라도반에 의해 만들어졌습니다. 르네상스는 크로아티아의 나머지 지역이 100년 크로아티아-오스만 전쟁에 휘말린 이후 아드리아해 연안에 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 오스만 제국의 쇠퇴와 함께 미술은 바로크와 로코코 시대에 번성했습니다. 19세기와 20세기는 요시프 쥐라 스트로스마이어 주교와 같은 예술의 후원자들의 도움을 받아 수많은 크로아티아 장인들의 긍정을 가져왔습니다.[174] 전 세계적인 명성을 얻었던 이 시기의 크로아티아 예술가들은 블라호 부코박과 이반 메슈트로비치였습니다.[172]

1100년 전의 크르크 섬에서 발견된 글라골 문자가 새겨진 돌인 바슈카 명판은 크로아티아어로 현존하는 산문 중 가장 오래된 것으로 여겨집니다.[175] 크로아티아 문학의 보다 활발한 발전의 시작은 르네상스와 마르코 마루리치에 의해 특징지어집니다. 마루리치 외에도 르네상스 시대의 극작가 마린 드 ž리치, 바로크 시대의 시인 이반 건둘리치, 크로아티아 민족 부흥 시인 이반 마 ž라니치, 소설가이자 극작가이자 시인인 아우구스트 셰노아, 시인이자 작가인 안툰 구스타프 마토시, 시인 안툰 브란코 시미치, 표현주의자이자 현실주의 작가인 미로슬라프 크렐 ž라, 시인 틴 우예비치와 소설가이자 단편 소설가인 이보 안드리치는 종종 크로아티아 문학계의 가장 위대한 인물로 꼽힙니다.[176][177]

기호

크로아티아의 국기는 가운데에 크로아티아의 국장이 그려져 있는 홍백청 삼색으로 이루어져 있습니다. 홍백색-청색 삼색은 19세기에 유행했던 범슬라브주의의 색깔이었기 때문에 선택되었습니다.[citation needed]

문장은 전통적인 빨간색과 흰색 사각형 또는 단순히 '국군의 문장'을 의미하는 grb로 구성됩니다. 수세기 동안 크로아티아인들을 상징하는 데 사용되었습니다. 어떤[who?] 사람들은 이것이 크로아티아 부족의 역사적인 땅인 홍백 크로아티아에서 유래되었다고 추측하지만, 이 이론에 대해 일반적으로 받아들여지는 증거는 없습니다. 현재의 디자인은 크로아티아가 기원한 역사적 지역을 나타내는 5개의 크라우닝 실드를 추가했습니다. 빨간색과 흰색 바둑판은 적어도 10세기부터 크로아티아 왕들의 상징이었으며, 숫자는 3×3에서 8×8까지 다양했지만, 가장 일반적으로 현재의 코트처럼 5×5까지 다양했습니다. 문장을 공식적인 상징으로 확인하는 가장 오래된 자료는 1512년에서 18년 사이의 합스부르크 왕가의 족보입니다. 1525년에 그것은 투표 메달에 사용되었습니다. 크로아티아의 샤호브니차(크로아티아어로 체스판)의 가장 오래된 예는 크로아티아의 페테르 크레시미르 4세(1058–1074)가 스플리트 대주교에게 기증한 세례 서체에 있는 네 마리의 매의 날개에서 발견되는 것입니다.[citation needed]

많은 나라들과는 달리, 크로아티아의 디자인은 크로아티아 국기의 상징보다는 국장의 상징성을 더 많이 사용합니다. 이는 방패의 기하학적인 디자인 때문에 여러 그래픽 상황(예: 크로아티아 항공의 휘장이나 크로아티아 축구 국가대표팀의 셔츠 디자인)에서 사용하기에 적절하며, 슬로베니아와 세르비아와 같은 이웃 국가들이 크로아티아와 같은 범슬라브색을 국기에 사용하기 때문이기도 합니다. 크로아티아 인터레이스()는 9세기에서 12세기 사이에 지어진 수도원에서 유래한 일반적으로 사용되는 상징이기도 합니다. 인터레이스는 다양한 엠블럼에서 볼 수 있으며, 현대 크로아티아 군대 계급과 크로아티아 경찰 계급 휘장에서도 볼 수 있습니다.[citation needed]

커뮤니티

크로아티아(국민국가)에서는 390만 명이 자신을 크로아티아인이라고 밝히고 있으며 인구의 약 90.4%를 차지하고 있습니다. 또 다른 553,000명은 보스니아 헤르체고비나에 거주하고 있으며, 이들은 3개의 구성 민족 중 하나이며, 주로 서부 헤르체고비나, 중부 보스니아, 보스니아 포사비나에 살고 있습니다. 세르비아의 소수 민족은 70,000명 정도로 대부분 보이보디나에 거주하고 있으며,[51][52] 대부분의 소크족은 자신들을 크로아트인이라고 생각하고 있으며, 분제브치족도 오스만 제국의 퇴각 이후 광대하고 버려진 지역에 정착했습니다. 슬로베니아(주로 슬로베니아 리토랄, 프레크무르제, 로어 카르니올라 지역의 메틀리카 지역 - 35,000 크로아트인), 몬테네그로(주로 코토르 만 - 6,800 크로아트인), 코소보의 얀예브치(Janjevci)라는 지역 공동체에서 크로아티아인으로 확인되는 소수민족이 존재합니다. 1991년 인구 조사에서 크로아티아인은 유고슬라비아 전체 인구의 19.8%를 차지했습니다.[citation needed]

크로아티아인의 하위 집단은 일반적으로 달마티아인, 슬라보니아인, 자고르치인, 이스트리아인 등과 같은 지역적 소속을 기반으로 하며, 크로아티아 안팎에는 소크치(크로아티아, 세르비아, 헝가리), 분제브치(크로아티아, 세르비아, 헝가리), 부르겐란트크로아트인(오스트리아), 몰리세크로아트인(이탈리아), 보켈지(몬테네그로) 등이 있습니다. 라시(헝가리), 크라쇼바니(루마니아), 얀예브치(코소보).

자치공동체

- 크로아티아는 크로아티아의 국민국가입니다.

- 보스니아 헤르체고비나에서 크로아티아인은 전체 인구의 15.43%인 약 544,780명의 민족을 구성하는 세 민족 중 하나입니다. 보스니아 헤르체고비나 연방은 보스니아 헤르체고비나 크로아트인의 대다수(495,000명 또는 90% 미만)가 거주하고 있습니다.

- 몬테네그로의 코토르 만에서는 크로아트인이 인구의 0.97%인 6,021명의 소수 민족입니다.

- 세르비아에서 크로아트인은 인구의 0.80%인 57,900명의 소수 민족입니다. 이들은 대부분 보이보디나 지역에 거주하며, 크로아티아어는 5개의 다른 언어와 함께 공식적으로 사용되고 있으며, 베오그라드의 수도이기도 합니다.

- 슬로베니아에서는 인구의 1.81%인 35,642명이 크로아트인으로 인정받지 못하고 있습니다. 그들은 주로 슬로베니아 리토랄, 프레크무르제, 그리고 카르니올라 하부 지역의 메틀리카 지역에 삽니다.

크로아티아의 소수민족 공동체

- 오스트리아에서 크로아트인은 오스트리아의 동부 지역인 부르겐란트(부르겐란트 크로아트인)에 약 3만 명,[178] 수도 비엔나에 약 15,000명이 거주하는 소수 민족입니다.

- 체코에서 크로아츠족은 소수 민족으로, 인구는 850~2,000명으로, 29%의 소수 민족("Others") 중 일부를 차지합니다. 이들은 주로 모라비아 지역, 예비쇼프카, 도브레폴, 노브 ý ř로프 마을에 삽니다.

- 헝가리에서 크로아트인은 인구의 0.26%인 25,730명의 소수 민족입니다.[179]

- 이탈리아에서 크로아트인은 23,880명의 사람들이 살고 있는 언어적, 소수 민족으로 그 중 2,801명이 몰리세 지역 출신의 소수 민족인 몰리세 크로아트인에 속해 있습니다.

- 루마니아에서 크로아츠족은 6,786명에 달하는 소수 민족입니다. 그들은 대부분 카라 ș-세베린 카운티, 루팍(90.7%)과 카라 ș바(78.28%) 공동체에 살고 있습니다.

- 세르비아에서 크로아츠족(분제브치족, 쇼키족 포함)은 소수 민족입니다. 그들은 대부분 보이보디나 자치주에 살고 있습니다.

- 슬로바키아에서 크로아츠족은 약 850명의 사람들이 살고 있는 민족 및 민족 소수 민족입니다. 브라티슬라바 주변, 초르바츠키 그로브, 추노보, 데빈스카 노바베스, 루소프체, 야로브체 마을에 주로 거주합니다.

크로아티아계 소수민족이 거주하는 기타 지역

- 불가리아에는 작은 크로아티아인 공동체가 있는데, 코소보에서 온 크로아티아인 얀예브치의 한 분파입니다.

- 뉴질랜드에서는 크로아티아와 마오리 타라라 혼혈인들이 그들만의 문화, 전통, 관습을 가지고 있으며, 뉴질랜드 최북단 지역인 테타이 토케라우에 살고 있습니다. 3월 15일은 그들의 유산을 기념하기 위한 타라라의 날입니다.

- 1991년 이전에는 주로 얀예보 마을에 거주했던 크로아티아인 또는 얀예브치(레트니차니)의 인구가 8,062명이었으나, 전쟁 이후 많은 사람들이 피난을 떠났고[update], 2011년 현재는 270명에 불과합니다.

- 북마케도니아에서는 인구의 0.1%인 2,686명이 크로아트인이며, 주로 수도 스코페, 비톨라 도시, 오흐리드 호수 주변에 살고 있습니다.

디아스포라

현재 전 세계적으로 디아스포라에는 4-450만 명의 크로아치아가 살고 있습니다. 크로아티아 디아스포라는 주로 경제적 또는 정치적(강제 또는 추방) 이유에서 비롯되었습니다.

- 다른 유럽 국가들(슬로베니아, 이탈리아, 오스트리아, 슬로바키아, 독일, 헝가리)에게, 가톨릭 신자인 크로아트인들이 억압받았을 때, 오스만 투르크의 정복으로 야기되었습니다.

- 19세기 말과 20세기 초에 아메리카 대륙(주로 캐나다, 미국, 칠레, 아르헨티나, 브라질, 페루, 콜롬비아, 에콰도르에 더 작은 공동체)으로 많은 수의 크로아트인들이 특히 경제적인 이유로 이주했습니다.

- 주로 테 타이 토케라우를 중심으로 하는 뉴질랜드로 가우리검 농장에서 일하고 있습니다.[13]

- 이번에는 정치적인 이유로 더 큰 규모의 이민 파동이 유고슬라비아에서 2차 세계 대전이 끝난 후에 일어났습니다. 이때 우스타샤 정권의 협력자들과 공산주의 정권 아래 살고 싶지 않은 사람들은 모두 다시 미주와 오세아니아로 도피했습니다.

- 이민자 노동자로서, 특히 1960년대와 1970년대에 독일, 오스트리아, 스위스로. 게다가, 일부 이민자들은 정치적인 이유로 떠났습니다. 이 이주는 공산주의 유고슬라비아가 더 낮은 실업률을 달성하는 것을 가능하게 했고 동시에 이민자들이 그들의 가족에게 보낸 돈은 엄청난 외환 수입원을 제공했습니다.

- 크로아티아 이민의 마지막 대규모 파동은 유고슬라비아 전쟁 기간과 그 이후에 발생했습니다. 그 결과 아메리카와 오세아니아, 그리고 유럽 전역에 이미 세워진 이주자 공동체가 성장했습니다.

디아스포라의 수는 불완전한 통계 기록과 귀화 때문에 대략적입니다. 해외에서는 미국이 가장 큰 크로아티아계 이민자 집단(2010년 인구조사에 따르면 414,714명)을 보유하고 있으며, 주로 오하이오, 펜실베이니아, 일리노이, 캘리포니아에 거주하고 있으며 알래스카에 상당한 규모의 커뮤니티가 있으며, 호주(2016년 인구조사에 따르면 133,268명, 시드니, 멜버른, 퍼스에 집중)와 캐나다(133,2016년 인구조사에 따르면 965명(주로 서던 온타리오, 브리티시컬럼비아, 앨버타).

다양한 추정에 따르면 적어도 일부 크로아티아 혈통을 가진 미국인과 캐나다인의 총 수는 2백만 명으로, 그들 중 많은 수는 국가의 인구 조사에서 그러한 것으로 식별되지 않습니다.[41][42][43][44][45][180][47][181]

또한 크로아트는 주로 남미, 칠레, 아르헨티나, 브라질로 여러 파도를 타고 라틴 아메리카로 이주했습니다. 그들의 개체수는 150,000마리에서 50만마리까지 매우 다양합니다.[182][183] 칠레(가브리엘 보리치)와 아르헨티나(자비에 마일리)의 대통령은 모두 크로아티아계입니다.[184][185]

또한 브라질, 에콰도르, 페루, 남아프리카 공화국, 멕시코 및 한국에도 크로아티아 후손의 소규모 그룹이 있습니다. 크로아티아 디아스포라의 가장 중요한 조직은 크로아티아 동포 연합, 크로아티아 유산 재단, 크로아티아 세계 회의입니다.

지도

- 크로아티아의 크로아티아인

- 2013년 보스니아 헤르체고비나의 크로아티아

- 세르비아 보이보디나의 크로아티아

- 루마니아의 크로아티아

역사학

참고 항목

참고문헌

- ^ Bellamy, Alex J. (2003). The Formation of Croatian National Identity: A Centuries-Old Dream. Manchester, England: Manchester University Press. p. 116. ISBN 978-0-71906-502-6. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 12 July 2020.

- ^ "Central Bureau of Statistics". Dzs.hr. Archived from the original on 17 May 2019. Retrieved 26 March 2013.

- ^ Sarajevo, juni 2016. Cenzus of Population, Households and Dwellings in Bosnia and Herzegovina, 2013 Final Results (PDF). BHAS. Archived from the original (PDF) on 24 December 2017. Retrieved 30 June 2016.

- ^ 결과 미국 사실 찾기(미국 인구조사국)

- ^ 2021년 5월 7일 웨이백 머신에 보관된 미국의 크로아티아 디아스포라. "미국에는 약 120만 마리의 크로아트인과 그 후손들이 살고 있는 것으로 추정되고 있습니다."

- ^ 2006년 7월 5일 웨이백 기계에 보관된 독일 연방 통계청

- ^ "State Office for Croats Abroad". Hrvatiizvanrh.hr. Archived from the original on 30 September 2018. Retrieved 18 March 2015.

- ^ 디아스포라 크로아타 2016년 5월 9일 웨이백 머신에서 보관된 디아스포라 크로아타 엘 장관(Il Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repubblica de la repubblica de Chile evaluúa queen es país)의 실제 언급은 380,000명에게 디세르덴시아 크로아타(Desida de descendencia croata)로, 총 데 라포블라시온에서 2,4% 감소했습니다.

- ^ a b c d "Status of Croatian immigrants and their descendants abroad". Republic of Croatia: State Office for Croats Abroad. Archived from the original on 13 February 2019. Retrieved 20 July 2013.

- ^ 2001년 인구조사 "Tabelle 5: Bevölkerungnach Umgangsprach und Staatsanggehörigkeit", 60페이지 "131,307명의 크로아티아인 + 19,412명의 부르겐란드 크로아트인 = 150,719명" 오스트리아 인구조사에서 부르겐란드 크로아츠는 크로아티아의 주요 집단과 분리되어 있습니다."

- ^ "Cultural diversity: Census Information on country of birth, year of arrival, ancestry, language and religion". Australian Bureau of Statistics. 9 October 2022. Archived from the original on 2 July 2023. Retrieved 7 October 2022.

- ^ "Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables". statcan.gc.ca. 25 October 2017. Archived from the original on 27 October 2017. Retrieved 28 September 2018.

- ^ a b "Carter: NZ Celebrates 150 Years of Kiwi-Croatian Culture". voxy.co.nz. Archived from the original on 31 December 2019. Retrieved 29 November 2022.

- ^ "2006 Figures Publ.Document.88215.pdf" (PDF). p. 68. Archived from the original (PDF) on 24 June 2008. 참고: Petra-P12, 번호 40,484를 부여합니다. 2004년 현재 Wayback Machine 페이지의 2012년 1월 11일 아카이브됨. Ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Nationalität 2001–04, 44,035의 번호를 부여합니다.

- ^ "Croatian diaspora in Italy". Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Archived from the original on 5 July 2020. Retrieved 25 January 2020.

- ^ "Statistini urad RS – Popis 2002". Archived from the original on 6 August 2011. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "Situación actual y proyecciones del desarrollo futuro de la población de origen croata en Paraguay" (PDF). imin.hr. January 2023. Archived (PDF) from the original on 3 February 2023. Retrieved 30 April 2023.

- ^ "Présentation de la Croatie" (in French). Ministry of Foreign Affairs and International Development. Archived from the original on 30 June 2016. Retrieved 28 June 2016.

- ^ "Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији" (PDF). Webrzs.stat.gov.rs. Archived from the original (PDF) on 8 July 2018. Retrieved 12 December 2017.

- ^ "Hrvatsko iseljeništvo u Švedskoj". Hrvatiizvanrh.hr (in Croatian). Archived from the original on 20 February 2019. Retrieved 18 March 2015.

- ^ Vukovich, Gabriella (2018). Mikrocenzus 2016 – 12. Nemzetiségi adatok [2016 microcensus – 12. Ethnic data] (PDF) (in Hungarian). Budapest. ISBN 978-963-235-542-9. Archived (PDF) from the original on 8 August 2019. Retrieved 9 January 2019.

{{cite book}}:work=무시됨(도움말)CS1 maint: 위치 누락 게시자(링크) - ^ "Census of Population 2022 - Summary Results: Migration and Diversity". cso.ie. Retrieved 31 December 2023.

- ^ "State Office for Croats Abroad". Hrvatiizvanrh.hr. Archived from the original on 20 February 2019. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "Veza s Hrvatima izvan Hrvatske". Archived from the original on 4 March 2007. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "Dom i svijet – Broj 227 – Croatia klub u Juznoj Africi". Archived from the original on 28 March 2017. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "OECD dataset". Archived from the original on 4 May 2011. Retrieved 20 September 2008.

- ^ 루마니아 인구조사 2007년 5월 13일 웨이백 기계 보관

- ^ 몬테네그로 인구조사[dead link] 14페이지 국가별 또는 민족별 인구 – 몬테네그로 공화국 및 지방자치단체 검토

- ^ "República de Croacia". Cancillería. 26 September 2013. Archived from the original on 22 December 2014. Retrieved 20 February 2015.

- ^ Joshua Project. "Country – Denmark: Joshua Project". Archived from the original on 2 November 2013. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "Population by immigrant category and country background". Statistics Norway. 1 January 2015. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "State Office for Croats Abroad". Hrvatiizvanrh.hr. Archived from the original on 1 February 2019. Retrieved 18 March 2015.

- ^ "SODB2021 – Obyvatelia – Základné výsledky". scitanie.sk. Archived from the original on 31 May 2022. Retrieved 25 August 2022.

- ^ "SODB2021 – Obyvatelia – Základné výsledky". scitanie.sk. Archived from the original on 15 July 2022. Retrieved 25 August 2022.

- ^ "From the lives of Croatian faithful outside Croatia". Archived from the original on 27 October 2005.

- ^ "Croats of Czech Republic: Ethnic People Profile". czso.cz. Czech Statistical Office. Archived from the original on 9 March 2021. Retrieved 17 April 2017.

- ^ "Sefstat" (PDF). Archived (PDF) from the original on 20 March 2022. Retrieved 13 February 2022.

- ^ Всероссийская перепись населения 2010. н ациональный состав населения 2018년 9월 6일 웨이백 머신(러시아어)에 보관

- ^ Marty, Martin E. (1997). Religion, Ethnicity, and Self-Identity: Nations in Turmoil. University Press of New England. ISBN 0-87451-815-6.

[...] the three ethnoreligious groups that have played the roles of the protagonists in the bloody tragedy that has unfolded in the former Yugoslavia: the Christian Orthodox Serbs, the Catholic Croats, and the Muslim Slavs of Bosnia.

- ^ "Ethnologue – South Slavic languages". ethnologue.com. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved 8 February 2011.

- ^ a b Farkas, Evelyn (2003). Fractured States and U.S. Foreign Policy. Iraq, Ethiopia, and Bosnia in the 1990s. Palgrave Macmillan US. p. 99.

- ^ a b Paquin, Jonathan (2010). A Stability-Seeking Power: US Foreign Policy and Secessionist Conflicts. McGill-Queen's University Press. p. 68.

- ^ a b Directory of Historical Organizations in the United States and Canada. American Association for State and Local History. 2002. p. 205.

- ^ a b Zanger, Mark (2001). The American Ethnic Cookbook for Students. Greenwood. p. 80.

- ^ a b Levinson, Ember, David, Melvin (1997). American immigrant cultures: builders of a nation. Macmillan. p. 191.

{{cite book}}: CS1 maint: 다중 이름: 저자 목록 (링크) - ^ Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations for 1994: Testimony of members of Congress and other interested individuals and organizations. United States. Congress. House. Committee on Appropriations. Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs. 1993. p. 690.

- ^ a b National Genealogical Inquirer. Janlen Enterprises. 1979. p. 47.

- ^ "Croat". Lexico UK English Dictionary. Oxford University Press. Archived from the original on 2 December 2020.

- ^ Daphne Winland (2004), "Croatian Diaspora", in Melvin Ember; Carol R. Ember; Ian Skoggard (eds.), Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, vol. 2 (illustrated ed.), Springer, p. 76, ISBN 978-0-306-48321-9, archived from the original on 27 September 2023, retrieved 29 October 2015,

It is estimated that 4.5 million Croatians live outside Croatia (...)

- ^ "About Us – Croatian World Coungress". 15 October 2007. Archived from the original on 15 October 2007. Retrieved 12 December 2017.

- ^ a b в лада а утономне п окрајине в ојводине는 2014년 11월 29일 Wayback Machine에서 아카이브되었습니다.

- ^ a b "Republicki Zavod za Statistiku – Republike Srbije". Archived from the original on 22 April 2009.

- ^ "Croatian :: Ngati Tarara 'The Olive and Kauri'". croatianclub.org. Archived from the original on 29 November 2022. Retrieved 29 November 2022.

- ^ Kapiteli, Marija; Taonga, New Zealand Ministry for Culture and Heritage Te Manatu. "Tarara Day". teara.govt.nz. Archived from the original on 29 November 2022. Retrieved 29 November 2022.

- ^ "European Commission – Frequently asked questions on languages in Europe". europa.eu. Archived from the original on 16 December 2020. Retrieved 6 August 2019.

- ^ "About BiH". Bhas.ba. Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. Archived from the original on 11 July 2012. Retrieved 7 August 2019.

- ^ Gluhak, Alemko (1993). Hrvatski etimološki rječnik [Croatian Etymological Dictionary] (in Croatian). August Cesarec. ISBN 953-162-000-8.

- ^ Matasović, Ranko (2019), "Ime Hrvata" [The Name of Croats], Jezik (Croatian Philological Society) (in Croatian), Zagreb, 66 (3): 81–97, archived from the original on 12 December 2022, retrieved 4 April 2023

- ^ 1991년, 26-41쪽.

- ^ Belošević, Janko (2000). "Razvoj i osnovne značajke starohrvatskih grobalja horizonta 7.-9. stoljeća na povijesnim prostorima Hrvata". Radovi (in Croatian). 39 (26): 71–97. doi:10.15291/radovipov.2231. Archived from the original on 26 March 2023. Retrieved 3 July 2022.

- ^ Fabijanić, Tomislav (2013). "14C date from early Christian basilica gemina in Podvršje (Croatia) in the context of Slavic settlement on the eastern Adriatic coast". The early Slavic settlement of Central Europe in the light of new dating evidence. Wroclaw: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. pp. 251–260. ISBN 978-83-63760-10-6.

- ^ Bekić, Luka (2012). "Keramika praškog tipa u Hrvatskoj". Dani Stjepana Gunjače 2, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa "Dani Sjepana Gunjače 2": Hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština, Međunarodne teme. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. pp. 21–35. ISBN 978-953-6803-36-1.

- ^ Bekić, Luka (2016). Rani srednji vijek između Panonije i Jadrana: ranoslavenski keramički i ostali arheološki nalazi od 6. do 8. stoljeća [Early medieval between Pannonia and the Adriatic: early Slavic ceramic and other archaeological finds from the sixth to eighth century] (in Croatian and English). Pula: Arheološki muzej Istre. pp. 101, 119, 123, 138–140, 157–162, 173–174, 177–179. ISBN 978-953-8082-01-6.

- ^ Bilogrivić, Goran (2018). "Urne, Slaveni i Hrvati. O paljevinskim grobovima i doseobi u 7. stoljeću". Zb. Odsjeka povij. Znan. Zavoda povij. Druš. Znan. Hrvat. Akad. Znan. Umjet. (in Croatian). 36: 1–17. doi:10.21857/ydkx2crd19. S2CID 189548041. Archived from the original on 12 December 2022. Retrieved 3 July 2022.

- ^ Dzino (2010, 페이지 175)

- ^ Borri (2011, 페이지 215)

- ^ Curta (2006, 페이지 138)

- ^ Dzino (2010, 페이지 20)

- ^ Budak, Neven (2008). "Identities in Early Medieval Dalmatia (7th – 11th c.)". In Ildar H. Garipzanov; Patrick J. Geary; Przemysław Urbańczyk (eds.). Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. Turnhout: Brepols. pp. 223–241. ISBN 9782503526157. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 13 July 2022.

- ^ Dzino (2010, 페이지 186)

- ^ 볼프람 (2002) 리우데자네이루 왕자는 크로아티아의 첫 왕자로 여겨집니다. 콘스탄틴 포르피로게니투스에는 달마티아와 크로아티아인들이 거주하는 슬라보니아의 일부가 있습니다. 그러나 이 저자는 프랑크 왕실 연대기 이후 100년 이상이 지난 후 글을 썼는데, 이 글에는 슬라브 부족 이름이 많이 언급되어 있지만 크로아티아인의 이름은 전혀 언급되지 않습니다. 따라서 민족유전학적 해석의 방법을 적용하면 크로아티아의 류드윗은 시대착오적인 것처럼 보입니다.

- ^ Dvornik, F.; Jenkins, R. J. H.; Lewis, B.; Moravcsik, Gy.; Obolensky, D.; Runciman, S. (1962). P. J. H. Jenkins (ed.). De Administrando Imperio: Volume II. Commentary. University of London: The Athlone Press. pp. 139, 142. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 13 July 2022.

- ^ Curta 2006, 210쪽.

- ^ Budak, Neven (1994). Prva stoljeća Hrvatske (PDF). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. pp. 58–61. ISBN 953-169-032-4. Archived from the original (PDF) on 4 May 2019. Retrieved 13 July 2022.

- ^ Gračanin, Hrvoje (2008), "Od Hrvata pak koji su stigli u Dalmaciju odvojio se jedan dio i zavladao Ilirikom i Panonijom: Razmatranja uz DAI c. 30, 75-78", Povijest U Nastavi (in Croatian), VI (11): 67–76, archived from the original on 19 December 2022, retrieved 13 July 2022

- ^ 부닥 (2018, pp. 51, 111, 177, 181~182)

- ^ Živković, Tibor (2006). Portreti srpskih vladara (IX—XII vek). Belgrade: Zavod za udžbenike. pp. 60–61. ISBN 86-17-13754-1.

- ^ Živković, Tibor (2012). "Неретљани – пример разматрања идентитета у раном средњем веку" [Arentani – an Example of Identity Examination in the Early Middle Ages]. Istorijski časopis. 61: 12–13.

- ^ 드보르니크 1962, 페이지 139, 142.

- ^ 1991년, 페이지 37, 57.

- ^ Heather, Peter (2010). Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe. Oxford University Press. pp. 404–408, 424–425, 444. ISBN 978-0-19-974163-2.

- ^ Dvornik 1962, 페이지 138–139:우리가 마노일로비치(ibid., XLIX)가 지지하는 그루버의 이론을 거부하더라도, 자클룸예가 실제로 크로아티아의 일부가 되었다는 점을 강조해야 합니다. 왜냐하면 자클룸예는 C. (33/8-9)가 말하는 것처럼 세르비아인과 새로운 고향으로 이주한 것이 아니라 크로아티아인과 더 밀접한 이해관계를 가지고 있었던 것으로 보이기 때문입니다. 하지만 크로아트인들과 함께라면, 아래를 참조하세요, 33/18-19에... 이 수정은 자클루미 왕조의 기원과 자클루미 왕조의 기원에 새로운 빛을 비추고 있습니다. C.의 정보원은 마이클의 조상들의 나라에 대해 그가 말하는 것을 아마도 왕자의 가족 중 한 명에게서 얻었을 것입니다. 그리고 그 정보는 신뢰할 수 있습니다. 만약 그렇다면, 우리는 자클룸제의 왕조와 어쨌든 국민의 일부를 크로아티아인도 세르비아인도 아니라고 생각해야 합니다. 미카엘의 조상은 그의 부족과 함께 크로아트인들이 남쪽으로 이주했을 때 합류했고, 아드리아 해안과 나렌타에 정착하여 크로아트인들이 달마티아로 진격할 수 있도록 남겨두었을 가능성이 더 높아 보입니다. 우리의 글에는 자클루미족이 '헤라클리우스 황제의 보호를 주장한 그 왕자 시절부터 세르비아인이었다'(33/9-10)고 적혀 있는 것은 사실이지만, 미카엘의 가족이 세르비아인이었다는 것은 아니며, 단지 그들이 비슬라 강에 사는 세례받지 않은 사람들로부터 왔고, (리츠키를 읽는) "폴레스"라고 불리는 것 뿐입니다. 미카엘의 세르비아에 대한 적대감(cf. 32/86-90)은 그의 가족이 사실 세르비아인이 아니었으며, 세르비아인들이 트레빈제만을 직접 지배하고 있었음을 시사합니다(32/30 참조). 그러므로 자클루미아인들이 세르비아인이었다는 C.씨의 일반적인 주장은 정확하지 않으며, 실제로 테르보니오테스인(34/4–5)과 심지어 나렌탄인(36/5-7)이 세르비아인이었고 세르비아인과 함께 왔다는 그의 후기 진술은 세르비아인 이주에 대해 그가 앞서 말한 것(32/18-20)과 상충되는 것으로 보입니다. 베오그라드 방향에서 새로운 세르비아에 도달했습니다. 그는 아마도 그의 시대에 이 모든 부족들이 세르비아의 영향권에 있다는 것을 보았고, 따라서 그들을 세르비아인이라고 불렀고, 따라서 그의 시대에는 3세기 전의 상황으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 사실 자클루미아인의 경우에서 보듯이 이 부족들은 세르비아어를 제대로 구사하지 못했고, 세르비아인이 아니라 크로아치아인과 함께 이주한 것으로 보입니다. 세르비아인들은 이른 시기에 테르부니오테스에 대한 주권을 확장하는 데 성공했고, 피터 왕자의 통치하에 나렌탄에 대한 짧은 시간 동안 주권을 확장하는 데 성공했습니다(32/67 참조). C.가 세르비아인이라고 주장하지 않는 교구들은 비잔티움 제국의 디르라키온 테마에 너무 가까웠기 때문에 세르비아인들은 C.의 시대 이전에 토벌을 시도할 수 없었습니다.

- ^ Dvornik, Francis (1970). Byzantine Missions Among the Slavs: SS. Constantine-Cyril and Methodius. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press. p. 26. ISBN 9780813506135. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 21 July 2022.

Constantine regards all Slavic tribes in ancient Praevalis and Epirus—the Zachlumians, Tribunians, Diodetians, Narentans— as Serbs. This is not exact. Even these tribes were liberated from the Avars by the Croats who lived among them. Only later, thanks to the expansion of the Serbs, did they recognize their supremacy and come to be called Serbians.

- ^ ž이브코비치 2006, 페이지 60–61:콘스탄티누스 포르피로게니투스는 헤라클리우스 황제 때부터 그곳에 정착한 자후믈제 세르비아인들을 명시적으로 부르지만, 우리는 트라부니아인들을 확신할 수 없습니다. 발칸반도로 이주한 시기의 자클루미안과 나렌티인들은 실제로 세르비아인이나 크로아트인 또는 슬라브계 부족으로, 세르비아인이나 크로아트인과 동맹을 맺고 발칸반도에 도착했습니다.

- ^ "Neretljani". Hrvatski obiteljski leksikon (in Croatian). Archived from the original on 13 December 2017. Retrieved 12 December 2017.

- ^ Fine (2005, 페이지 6203)

- ^ a b c d 울프람 (2002)

- ^ 1991년, 257쪽입니다.

- ^ 1991년, 261쪽입니다.

- ^ 흐르바츠키 렉시콘 (1996-1997) (크로아티아어)[full citation needed]

- ^ Stjepan Antoljak, Pregled hrvatske povijesti, Split 1993., str. 43.

- ^ "Kralj Tomislav". Hrvatski vojnik (in Croatian). 30 November 2018. Archived from the original on 27 September 2020. Retrieved 27 May 2020.

- ^ Evans, Huw M. A. (1989). The Early Mediaeval Archaeology of Croatia, A.D. 600–900. B.A.R. ISBN 978-0-86054-685-6. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 2 October 2020.

- ^ Bonifačić, Antun; Mihanovich, Clement Simon (1955). The Croatian nation in its struggle for freedom and independence: a symposium. "Croatia" Cultural Pub. Center. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 2 October 2020.

- ^ 비잔티움 황제 콘스탄티누스 7세 포르피로게니토스, 950년 데 아드리아난도 임페리오

- ^ Vedriš, Trpimir (2007). "Povodom novog tumačenja vijesti Konstantina VII. Porfirogeneta o snazi hrvatske vojske" [On the occasion of the new interpretation of Constantine VII Porphyrogenitus'report concerning the strength of the Croatian army]. Historijski zbornik (in Croatian). 60: 1–33. Archived from the original on 22 October 2021. Retrieved 29 July 2020.

- ^ 부닥 2018, 223~224쪽.

- ^ 바칼로프, 이스토리야나 ǎ가리야, "시몬 이 벨리키"

- ^ Omrčanin, Ivo (1984). Military history of Croatia. Dorrance. p. 21. ISBN 978-0-8059-2893-8. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 29 April 2012.

- ^ Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland; JSTOR (Organization) (1882). Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. The Institute. Retrieved 29 April 2012.

- ^ "Stjepan I.", Croatian Encyclopedia (in Croatian), Miroslav Krleža Lexicographical Institute, 2021, archived from the original on 28 September 2023, retrieved 10 October 2023

- ^ "Knin", Croatian Encyclopedia (in Croatian), Miroslav Krleža Lexicographical Institute, 2021, archived from the original on 6 August 2023, retrieved 10 October 2023

- ^ (크로아티아어로) 페타르 크레시미르 4세트르피미로비치

- ^ "Petar Krešimir IV.", Croatian Encyclopedia (in Croatian), Miroslav Krleža Lexicographical Institute, 2021, archived from the original on 5 November 2022, retrieved 10 October 2023

- ^ 부닥 2018, pp. 229, 252

- ^ 도미니크 만디치, 라스프라베 이 프릴로지이즈 스타레르바츠케 포비제스티, 크로아티아 역사 연구소, 1963. 315., 438페이지.

- ^ "18. Slavac – Dmitar Zvonimir" (PDF). 13 March 2012. Archived from the original (PDF) on 13 March 2012. Retrieved 12 December 2017.

- ^ "Demetrius, Duke of Croatia and Dalmatia". Archived from the original on 12 February 2006.

- ^ Raukar, Tomislav (1997). Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje. Školska knjiga. ISBN 978-953-0-30703-2.

- ^ "Stjepan II.", Croatian Encyclopedia (in Croatian), Miroslav Krleža Lexicographical Institute, 2021, archived from the original on 28 September 2023, retrieved 10 October 2023

- ^ Heka, Ladislav (October 2008). "Hrvatsko-ugarski odnosi od sredinjega vijeka do nagodbe iz 1868. s posebnim osvrtom na pitanja Slavonije" [Croatian-Hungarian relations from the Middle Ages to the Compromise of 1868, with a special survey of the Slavonian issue]. Scrinia Slavonica (in Croatian). Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. 8 (1): 152–154. ISSN 1332-4853. Archived from the original on 4 July 2016. Retrieved 10 October 2023.

- ^ a b Dimnik, Martin (2004). "Kievan Rus', the Bulgars and the southern Slavs, c.1020-c.1200". In David Luscombe, Jonathan Riley-Smith (ed.). The New Cambridge Medieval History: Volume 4, c.1024–c.1198, Part 2. Cambridge University Press. pp. 271–276. ISBN 978-0-521-41411-1.

- ^ "Croatia". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 18 March 2015. Retrieved 18 March 2015.

- ^ Curta, Stephenson, 267쪽

- ^ "Full text of "The southern Slav question and the Habsburg Monarchy"". Archive.org. Retrieved 18 March 2015.

- ^ Charles W. Ingrao (2000). The Habsburg Monarchy, 1618–1815. Cambridge University Press. p. 15. ISBN 978-0-521-78505-1. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 2 October 2020.

- ^ 가톨릭 백과사전

- ^ "Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine – Index". Vojvodina.gov.rs. Archived from the original on 12 February 2012. Retrieved 17 February 2012.

- ^ Mršić, Gordan; et al. (2012). "Croatian national reference Y-STR haplotype database". Molecular Biology Reports. 39 (7): 7727–41. doi:10.1007/s11033-012-1610-3. PMID 22391654. S2CID 18011987.

- ^ D. Primorac; et al. (2022). "Croatian genetic heritage: an updated Y-chromosome story". Croatian Medical Journal. 63 (3): 273–286. doi:10.3325/cmj.2022.63.273. PMC 9284021. PMID 35722696.

- ^ A. Zupan; et al. (2013). "The paternal perspective of the Slovenian population and its relationship with other populations". Annals of Human Biology. 40 (6): 515–526. doi:10.3109/03014460.2013.813584. PMID 23879710. S2CID 34621779.

However, a study by Battaglia et al. (2009) showed a variance peak for I2a1 in the Ukraine and, based on the observed pattern of variation, it could be suggested that at least part of the I2a1 haplogroup could have arrived in the Balkans and Slovenia with the Slavic migrations from a homeland in present-day Ukraine. The calculated age of this specific haplogroup together with the variation peak detected in the suggested Slavic homeland could represent a signal of Slavic migration arising from medieval Slavic expansions. However, the strong genetic barrier around the area of Bosnia and Herzegovina, associated with the high frequency of the I2a1b-M423 haplogroup, could also be a consequence of a Paleolithic genetic signal of a Balkan refuge area, followed by mixing with a medieval Slavic signal from modern-day Ukraine.

- ^ Underhill, Peter A. (2015), "The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a", European Journal of Human Genetics, 23 (1): 124–131, doi:10.1038/ejhg.2014.50, PMC 4266736, PMID 24667786,

R1a-M458 exceeds 20% in the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Western Belarus. The lineage averages 11–15% across Russia and Ukraine and occurs at 7% or less elsewhere (Figure 2d). Unlike hg R1a-M458, the R1a-M558 clade is also common in the Volga-Uralic populations. R1a-M558 occurs at 10–33% in parts of Russia, exceeds 26% in Poland and Western Belarus, and varies between 10 and 23% in the Ukraine, whereas it drops 10-fold lower in Western Europe. In general, both R1a-M458 and R1a-M558 occur at low but informative frequencies in Balkan populations with known Slavonic heritage.

- ^ O.M. Utevska (2017). Генофонд українців за різними системами генетичних маркерів: походження і місце на європейському генетичному просторі [The gene pool of Ukrainians revealed by different systems of genetic markers: the origin and statement in Europe] (PhD) (in Ukrainian). National Research Center for Radiation Medicine of National Academy of Sciences of Ukraine. pp. 219–226, 302. Archived from the original on 17 July 2020. Retrieved 17 July 2020.

- ^ Pamjav, Horolma; Fehér, Tibor; Németh, Endre; Koppány Csáji, László (2019). Genetika és őstörténet (in Hungarian). Napkút Kiadó. p. 58. ISBN 978-963-263-855-3. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 12 December 2020.

Az I2-CTS10228 (köznevén "dinári-kárpáti") alcsoport legkorábbi közös őse 2200 évvel ezelőttre tehető, így esetében nem arról van szó, hogy a mezolit népesség Kelet-Európában ilyen mértékben fennmaradt volna, hanem arról, hogy egy, a mezolit csoportoktól származó szűk család az európai vaskorban sikeresen integrálódott egy olyan társadalomba, amely hamarosan erőteljes demográfiai expanzióba kezdett. Ez is mutatja, hogy nem feltétlenül népek, mintsem családok sikerével, nemzetségek elterjedésével is számolnunk kell, és ezt a jelenlegi etnikai identitással összefüggésbe hozni lehetetlen. A csoport elterjedése alapján valószínűsíthető, hogy a szláv népek migrációjában vett részt, így válva az R1a-t követően a második legdominánsabb csoporttá a mai Kelet-Európában. Nyugat-Európából viszont teljes mértékben hiányzik, kivéve a kora középkorban szláv nyelvet beszélő keletnémet területeket.

- ^ Fóthi, E.; Gonzalez, A.; Fehér, T.; et al. (2020), "Genetic analysis of male Hungarian Conquerors: European and Asian paternal lineages of the conquering Hungarian tribes", Archaeological and Anthropological Sciences, 12 (1), doi:10.1007/s12520-019-00996-0,

Based on SNP analysis, the CTS10228 group is 2200 ± 300 years old. The group's demographic expansion may have begun in Southeast Poland around that time, as carriers of the oldest subgroup are found there today. The group cannot solely be tied to the Slavs, because the proto-Slavic period was later, around 300–500 CE... The SNP-based age of the Eastern European CTS10228 branch is 2200 ± 300 years old. The carriers of the most ancient subgroup live in Southeast Poland, and it is likely that the rapid demographic expansion which brought the marker to other regions in Europe began there. The largest demographic explosion occurred in the Balkans, where the subgroup is dominant in 50.5% of Croatians, 30.1% of Serbs, 31.4% of Montenegrins, and in about 20% of Albanians and Greeks. As a result, this subgroup is often called Dinaric. It is interesting that while it is dominant among modern Balkan peoples, this subgroup has not been present yet during the Roman period, as it is almost absent in Italy as well (see Online Resource 5; ESM_5).

- ^ a b Olalde, Iñigo; Carrión, Pablo (7 December 2023). "A genetic history of the Balkans from Roman frontier to Slavic migrations". Cell. 186 (25): P5472-5485.E9. doi:10.1016/j.cell.2023.10.018. Retrieved 8 December 2023.

- ^ Cvjetan et al. 2004.

- ^ P. Ralph; et al. (2013). "The Geography of Recent Genetic Ancestry across Europe". PLOS Biology. 11 (5): e105090. doi:10.1371/journal.pbio.1001555. PMC 3646727. PMID 23667324.

- ^ A. Kushniarevich; et al. (2015). "Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data". PLOS One. 10 (9): e0135820. Bibcode:2015PLoSO..1035820K. doi:10.1371/journal.pone.0135820. PMC 4558026. PMID 26332464.

- ^ Kushniarevich, Alena; Kassian, Alexei (2020), "Genetics and Slavic languages", in Marc L. Greenberg (ed.), Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Brill, doi:10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032367, retrieved 10 December 2020

- ^ David Dalby, Linguasphere (1999/2000, Linguasphere Observatory), pg. 445, 53-AAA-g, "Srpski+Hrvatski, Serbo-Croatian".

- ^ 벤자민 W. 포츠온 4세, 인도유럽어 및 문화: 서론, 2nd Ed. (2010, Blackwell), pg. 431 "상호 지능 때문에 세르비아어, 크로아티아어, 보스니아어는 보통 세르보-크로아티아어라고 불리는 하나의 언어를 구성하는 것으로 생각됩니다."

- ^ 바클라브 블라 ž텍, "인도유럽어족의 내부 분류에 대하여: 설문조사"는 2012년 2월 4일 Wayback Machine, phil.muni.cz 에서 보관되었으며, 2010년 10월 20일 15-16쪽을 검색했습니다.

- ^ Krasić, Stjepan (2009). Počelo je u Rimu: Katolička obnova i normiranje hrvatskoga jezika u XVII. stoljeću. Matica Hrvatska. ISBN 978-953-6316-76-2.

- ^ Babić, Stjepan (1995). Hrvatski jučer i danas. Školske novine. p. 250. ISBN 978-953-160-052-1.

- ^ 크로아티아학 저널 (1986) 27-30:45

- ^ "Croatia: Themes, Authors, Books Yale University Library Slavic and East European Collection". Library.yale.edu. 16 November 2009. Archived from the original on 29 October 2013. Retrieved 27 October 2010.

- ^ a b Price, Glanville (1998). Encyclopedia of the languages of Europe. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd. p. 425. ISBN 978-0-631-19286-2.

- ^ Kapetanović, Amir (2005). "HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA LATINICA". Hrvatska Srednjovjekovna Latinica. Archived from the original on 6 February 2020. Retrieved 1 January 2013.

- ^ Branko Fučić (September 1971). "Najstariji hrvatski glagoljski natpisi". Slovo (in Croatian). Old Church Slavonic Institute. 21. Archived from the original on 3 July 2016. Retrieved 1 January 2013.

- ^ "Hrvoje's Missal ~ 1403–1404". Archived from the original on 1 March 2021. Retrieved 9 March 2012.

- ^ "VINODOLSKI ZAKON (1288)". Archived from the original on 29 April 2007. Retrieved 9 March 2012.

- ^ "Istarski Razvod". Archived from the original on 29 April 2007. Retrieved 9 March 2012.

- ^ "Vatikanski hrvatski molitvenik". Archived from the original on 11 October 2017. Retrieved 9 March 2012.

- ^ Aleksandar Raič and Suzana Kujundžić Ostojić (2014). Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice. p. 144. Archived from the original on 1 December 2022. Retrieved 25 January 2022.

Bunjevački jezik u javnoj upotribi. Dakle, za onaj jezik za koji mi kažemo jezik, a zvanično je priznat ko dijalekat.

- ^ Hrvatska katolička mreža (20 March 2021). "Ne postoji bunjevački jezik, nego bunjevački govor". Archived from the original on 4 April 2022. Retrieved 9 April 2022.

From the scientific and linguistic point of view, we can say that it is a traditional Croatian language. Numerous records speak of this, all Croatian linguists, all world Slavic linguists, and even leading Serbian linguists have never questioned the Croatian origin of the Bunjevac dialect. Željko Jozić

- ^ Josip Lisac (9 April 2021). "Novoštokavski ikavski najveći je hrvatski dijalekt". Hrvatska Riječ. Archived from the original on 25 January 2022. Retrieved 25 January 2022.

- ^ "Grgo Bačlija: Bunjevački je govor, a ne jezik". Hrvatska Riječ (in Croatian). 8 March 2021. Archived from the original on 31 July 2021.

- ^ "Masumi Kameda. Language Ideologies of the Bunjevac Minority in Vojvodina: Historical Backgrounds and the Post-1991 Situation" (PDF). 2014. pp. 95–119. Archived (PDF) from the original on 16 December 2021. Retrieved 26 November 2021.

- ^ "Bunjevački govori". Archived from the original on 21 June 2022. Retrieved 7 August 2022.

Bunjevački govori pripadaju novoštokavskom ikavskom dijalektu štokavskoga narječja hrvatskoga jezika.

- ^ "Bunjevački govori". Archived from the original on 21 June 2022. Retrieved 8 April 2023.

Razlikuju se tri ogranka Bunjevačkih govora – podunavski, primorsko-lički i dalmatinski, a svi su kulturno bliski prema povijesnim, etnološkim i lingvističkim istraživanjima.

- ^ "Одлука о утврђивању стандарда буњевачког језика: 18/2018-192". 2018. Archived from the original on 2 September 2021. Retrieved 2 April 2022.

DECISION."Official Gazette of RS", No. 18 of March 9, 2018. The standard of the Bunjevac language is determined:- the established standard must be applied in textbooks and teaching of the Bunjevac language / speech;- the established standard must be applied in the media registered in order to achieve the public interest of information in the Bunjevac language;- The National Council of the Bunjevac National Minority may support in co-financing only those publications in the Bunjevac language that are in accordance with the established standard of the Bunjevac language;

- ^ "In memoriam: Grgo Bačlija (1939. – 2021.)". Hrvatska Riječ. 02-12-2021. p. Hitovi:74. Archived from the original on 2 December 2021. Retrieved 3 December 2021.

- ^ "Masumi Kameda. Language Ideologies of the Bunjevac Minority in Vojvodina: Historical Backgrounds and the Post-1991 Situation" (PDF). 2014. p. 113 (95–119). Archived (PDF) from the original on 16 December 2021. Retrieved 26 November 2021.

- ^ "REČNIK BAČKIH BUNJEVACA". Archived from the original on 12 November 2021. Retrieved 12 November 2021.

- ^ "Sombor: Predstavljen "Rječnik govora bačkih Hrvata" akademika dr. Ante Sekulića/". February 2008. Archived from the original on 12 November 2021. Retrieved 12 November 2021.

- ^ "предлагач: градско веће – SUBOTICA.com. 21 April 2021" (PDF). p. 26. Archived (PDF) from the original on 4 April 2022. Retrieved 13 March 2022.

Od 2007. godine u škole se uvodi izborni predmet Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, a predmet nakon standardizacije jezika menja svoj naziv u Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture.

- ^ "Osnovne škole u AP Vojvodini". Provincial Secretariat for Education, Regulations, Administration and National Minorities – National Communities. Archived from the original on 4 April 2022. Retrieved 13 March 2022.

U osnovnim školama na teritoriji AP Vojvodine, pored nastave na srpskom jeziku, nastava se ostvaruje i na još pet jezika (mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski). Pored redovne nastave na navedenim jezicima, učenicima je omogućeno i izučavanje mađarskog, slovačkog, rumunskog, rusinskog i hrvatskog jezika, kao i još šest jezika (ukrajinski, bunjevački, romski, bugarski, makedonski i češki), što je ukupno jedanaest jezika u okviru izborne nastave – Maternji jezik / govor sa elementima nacionalne kulture. 11.05.2021

- ^ Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. "Prijedlog za proglašenje bunjevačkoga govora nematerijalnom kulturnom baštinom". Archived from the original on 6 March 2022. Retrieved 3 March 2022.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje uputio je Ministarstvu kulture RH prijedlog da se bunjevački govor proglasi hrvatskom nematerijalnom kulturnom baštinom, kao važan čin pomoći bunjevačkomu govoru i svim Bunjevcima u Hrvatskoj i inozemstvu.

- ^ Fajin Deran, Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia (8 October 2021). "Bunjevački govori upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro". Archived from the original on 9 January 2023. Retrieved 26 July 2022.

- ^ "로마 전례 미사에서 글라골틱 언어를 사용할 권리는 수세기 동안 모든 남서부 발칸 국가에서 우세했고, 오랜 관행과 많은 교황들에 의해 제재를 받았습니다." (Dalmatia Archive the Wayback Machine in the Catholic Encyclopedia 2016년 3월 3일)

- ^ 마르코 야푼치치. 2007년 8월 10일, croatianhistory.net , Wayback Machine에 보관된 크로아티아 글라골리트 유산은 2015년 11월 25일에 접근했습니다.

- ^ "4. Population by ethnicity and religion". Census of Population, Households and Dwellings 2011. Zagreb: Croatian Bureau of Statistics. December 2012. Retrieved 17 December 2012.

- ^ Peter (2005), Van der Merwe. 고전의 뿌리, p.227-8. ISBN 978-0-19-816647-4.

- ^ "Gingerbread craft from Northern Croatia". Archived from the original on 10 December 2020. Retrieved 19 November 2021.

- ^ "Spring procession of Ljelje/Kraljice". Archived from the original on 10 December 2020. Retrieved 16 November 2021.

- ^ "Zvončari, annual carnival bell ringers' pageant from the Kastav area". Archived from the original on 8 December 2020. Retrieved 19 November 2021.

- ^ "Intangible Cultural Heritage UNESCO-Croatia". Archived from the original on 17 November 2021. Retrieved 16 November 2021.

- ^ Clissold, Stephen; Darby, Henry Clifford (1968). A short history of Yugoslavia from early times to 1966. CUP Archive. pp. 51–52. ISBN 978-0-521-09531-0. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 30 November 2011.

- ^ "Najljepši gradovi Sjeverne Hrvatske – Karlovac, Ozalj, Ogulin" [The Most Beautiful Cities of the Northern Croatia – Karlovac, Ozalj, Ogulin]. Jutarnji list (in Croatian). 14 August 2010. Archived from the original on 4 May 2016. Retrieved 10 October 2011.

- ^ Darja Radović Mahečić (2006). "Sekvenca secesije – arhitekt Lav Kalda" [Sequence of the Art Nouveau – Architect Lav Kalda] (PDF). Radovi Instituta Za Povijest Umjetnosti (in Croatian). Institute of Art History (Croatia). 30: 241–264. ISSN 0350-3437. Archived from the original (PDF) on 21 July 2011. Retrieved 10 October 2011.

- ^ a b "CROATIAN ART HISTORY – OVERVIEW OF PREHISTORY". Ministry of Foreign Affairs and European Integration (Croatia). Archived from the original on 7 October 2011. Retrieved 10 October 2011.

- ^ "Church of Saint Donat". Zadar Tourist Board. Archived from the original on 24 March 2014. Retrieved 10 October 2011.

- ^ Pavao Nujić (September 2011). "Josip Juraj Strossmayer – Rođeni Osječanin" [Josip Juraj Strossmayer – Native of Osijek]. Essehist (in Croatian). University of Osijek – Faculty of Philosophy. 2: 70–73. ISSN 1847-6236. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 10 October 2011.

- ^ "The Baška tablet". Island of Krk Tourist Board. Archived from the original on 2 May 2019. Retrieved 13 October 2011.

- ^ "Hrvatska književnost u 270.000 redaka" [Croatian Literature in 270,000 Lines] (in Croatian). Miroslav Krleža Lexicographical Institute. 11 February 2011. Archived from the original on 17 December 2011. Retrieved 13 October 2011.

- ^ Robert D. Kaplan (18 April 1993). "A Reader's Guide to the Balkans". The New York Times. Archived from the original on 9 December 2008. Retrieved 15 February 2017.

- ^ "HKDC Geschichte – Frame". Croates.at. Archived from the original on 22 April 2008. Retrieved 21 November 2008.

- ^ 헝가리 중앙 통계청의 민족/민족별 인구 2011년 4월 14일 웨이백 기계 보관

- ^ Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations for 1994: Testimony of members of Congress and other interested individuals and organizations. United States. Congress. House. Committee on Appropriations. Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs. 1993. p. 690.

- ^ "HIA – iseljenici". Hia.com.hr. Archived from the original on 4 March 2007. Retrieved 18 March 2015.

- ^ Većeslav Holjevac. "In his book Hrvati izvan domovine estimates the number of Croatian emigrants in South America at 180,000 in 1932". Croatian Heritage Foundation. Archived from the original on 11 March 2007.

- ^ "The Croatian Emigrant Adresary places the total number of Croats in South America as high as 500,000". Croatian Emigrant Adresary. Archived from the original on 4 March 2007.

- ^ "Chilean Politician of Croatian Origin Runs for Presidency". Balkan Insight. 5 November 2021. Archived from the original on 31 May 2022. Retrieved 19 December 2021.

- ^ "Rodrigo Lussich reveló qué lazo familiar lo une a Javier Milei y sorprendió a todos". La Nación (in Spanish). 22 November 2023. Retrieved 3 December 2023.

원천

- Budak, Neven (2018). Hrvatska povijest od 550. do 1100 [Croatian history from 550 until 1100]. Leykam international. ISBN 978-953-340-061-7. Archived from the original on 3 October 2022. Retrieved 10 August 2020.

- Dzino, Danijel (2010), Becoming Slav, Becoming Croat. Identity transformations in post-Roman and Early Medieval Dalmatia, Brill

- Curta, Florin (2001). The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781139428880. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 2 August 2017.

- Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521815390.

- Curta, Florin (2010), "The early Slavs in the northern and eastern Adriatic region. A critical approach", Archeologia Medievale, 37

- Fine, John Van Antwerp (1991). The early medieval Balkans: a critical survey from the sixth to the late twelfth century. University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-08149-3. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 2 October 2020.

- Fine, John Van Antwerp Jr. (2005). When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0472025600. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 20 December 2022.

- Wolfram, Herwig (2002), "Slavic Princes in the Carolingian Marches of Bavaria", Hortus Artium Medievalium, 8: 205–208, doi:10.1484/J.HAM.2.305235

- I. H. Garipzanov; P. Geary; P. Urbanczyk, eds. (2008), "Identities in Early Medieval Dalmatia (Seventh–Eleventh Centuries)", Franks, Northmen, and Slavs Identities and State Formation in Early Medieval Europe, Brepols

- Borri, Francesco (2011), "White Croatia and the arrival of the Croats: an interpretation of Constantine Porphyrogenitus on the oldest Dalmatian history", Early Medieval Europe, 19 (2): 204–231, doi:10.1111/j.1468-0254.2011.00318.x, S2CID 163100298

- L. Barać; et al. (2003). "Y chromosomal heritage of Croatian population and its island isolates" (PDF). European Journal of Human Genetics. 11 (7): 535–542. doi:10.1038/sj.ejhg.5200992. PMID 12825075. S2CID 15822710. Archived (PDF) from the original on 17 December 2012. Retrieved 28 June 2013.

- S. Rootsi; et al. (2004). "Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe" (PDF). American Journal of Human Genetics. 75 (1): 128–137. doi:10.1086/422196. PMC 1181996. PMID 15162323. Archived (PDF) from the original on 5 September 2020. Retrieved 10 November 2018.

- M. Peričić; et al. (2005). "High-resolution phylogenetic analysis of southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic populations". Molecular Biology and Evolution. 22 (10): 1964–75. doi:10.1093/molbev/msi185. PMID 15944443.

- V. Battaglia; et al. (2008). "Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe". European Journal of Human Genetics. 17 (6): 820–830. doi:10.1038/ejhg.2008.249. PMC 2947100. PMID 19107149.

- S. Cvjetan; et al. (2004). "Frequencies of mtDNA Haplogroups in Southeastern Europe-Croatians, Bosnians and Herzegovinians, Serbians, Macedonians and Macedonian Romani". Collegium Antropologicum. 28 (1): 193–198. PMID 15636075.

- Heršak, Emil; Nikšić, Boris (2007), "Hrvatska etnogeneza: pregled komponentnih etapa i interpretacija (s naglaskom na euroazijske/nomadske sadržaje)" [Croatian Ethnogenesis: A Review of Component Stages and Interpretations (with Emphasis on Eurasian/Nomadic Elements)], Migration and Ethnic Themes (in Croatian), 23 (3), archived from the original on 8 August 2014, retrieved 10 November 2018

외부 링크

![]() 위키미디어 커먼즈의 크로아트 관련 미디어

위키미디어 커먼즈의 크로아트 관련 미디어

- (크로아티아어로) Matica hrvatska

- 중·동유럽 온라인 도서관의 크로아티아 역사 고찰

- "Croats of Bosnia and Herzegovina: History". Archived from the original on 15 June 2002.

- 20세기 초의 크로아티아 국가.

- 크로아티아의 유명한 문화유산

- 애리조나 주의 크로아티아인