만니톨

Mannitol | |

| |

| 임상 데이터 | |

|---|---|

| 상호 | 오스미트롤, 브런지톨 등 |

| 기타 이름 | d-매니톨, 만나이트, 만나당 |

| AHFS/Drugs.com | 모노그래프 |

| 라이선스 데이터 | |

| 임신 카테고리 |

|

| 루트 행정부. | 정맥주사, 구강주사 |

| ATC 코드 | |

| 법적 상태 | |

| 법적 상태 | |

| 약동학 데이터 | |

| 바이오 어베이러빌리티 | ~7% |

| 대사 | 간, 무시할 수 있음 |

| 반감기 제거 | 100분 |

| 배설물 | 신장: 90 % |

| 식별자 | |

| |

| CAS 번호 | |

| PubChem CID | |

| 드러그뱅크 | |

| 켐스파이더 | |

| 유니 | |

| 케그 | |

| 체비 | |

| 첸블 | |

| E번호 | E421 (얇은 두께 등) |

| CompTox 대시보드 (EPA ) | |

| ECHA 정보 카드 | 100.000.647 |

| 화학 및 물리 데이터 | |

| 공식 | C6H14O6 |

| 몰 질량 | 182.140 g/186−1 |

| 3D 모델(JSmol) | |

| |

| |

| (표준) | |

만니톨은 감미료와 [4][5]약물로 사용되는 설탕 알코올의 한 종류이다.장에서 [4]잘 흡수되지 않아 저칼로리 감미료로 사용된다.약으로는 녹내장과 같이 눈의 압력을 낮추고 두개 [6][5]내 압력을 낮추는 데 사용됩니다.의학적으로는 [7]주사로 투여됩니다.효과는 보통 15분 이내에 시작되며 최대 [7]8시간 동안 지속됩니다.

의학적인 사용으로 인한 일반적인 부작용으로는 전해질 문제와 [7]탈수가 있다.다른 심각한 부작용으로는 악화되는 심부전과 신장 [7][5]문제가 포함될 수 있다.임신 [7]중 사용이 안전한지는 불분명하다.만니톨은 삼투압 이뇨제 계열의 약물에 속하며 뇌와 [7]눈에서 액체를 빼냄으로써 작용한다.

만니톨의 발견은 1806년 [8]조셉 루이 프루스트에 기인한다.그것은 세계보건기구의 필수 [9]의약품 목록에 있다.그것은 원래 꽃이 피는 재로 만들어졌고 성경 음식과 [10][11]닮았다고 해서 만나라고 불렸다.만니톨은 다른 [12]약물을 가릴 수 있다는 우려 때문에 세계반도핑기구의 금지 약물 목록에 올라 있다.

사용하다

의료 용도

미국에서는 만니톨이 두개내압의 감소와 뇌부종 및 안압의 [2]상승 치료에 사용된다.

유럽 연합에서는 만니톨이 최상의 [3]관리 기준에 대한 추가 치료로 18세 이상 성인의 낭포성 섬유증(CF) 치료에 사용된다.

Mannitol은 예를 들어 머리 외상 후 보다 확실한 치료를 [13]적용할 수 있을 때까지 급상승한 두개내 압력을 감소시키기 위해 정맥주사로 사용된다.만니톨의 동맥내 주입은 꽉 [14][15]막힌 접합부를 파괴함으로써 일시적으로 혈액-뇌 장벽을 열 수 있다.

또한 소변량이 적고, 눈의 압력이 낮아지는 신부전의 특정 경우에 특정 독소의 제거를 증가시키고,[7] 체액이 축적되는 것을 치료하기 위해 사용될 수 있습니다.

신장 이식 중 혈관 클램프 해제 전 수술 중 만니톨은 이식 후 신장 손상을 감소시키는 것으로 나타났지만 이식 [medical citation needed]거부반응을 감소시키는 것으로는 나타나지 않았다.

만니톨은 20g [17]이상의 경구용량에서 삼투압성[2][16] 설사약으로 작용하며,[citation needed] 때로는 어린이용 설사약으로 판매되기도 한다.

흡입 시 운동 유발 천식의 대체 진단 방법으로서 기관지 자극제로 만니톨을 사용하는 것이 제안되었다.2013년 체계적 검토에서 이 목적을 위한 사용을 뒷받침하는 증거는 현재 [18]불충분하다.

Mannitol은 심폐 바이패스 시 심장 폐 기계의 회로 프라이머리에서 흔히 사용됩니다.만니톨의 존재는 환자가 우회술을 하는 동안 저혈류 및 저혈압 시간 동안 신장 기능을 유지합니다.이 용액은 콩팥의 내피세포의 부종을 예방하는데, 그렇지 않으면 이 부위로의 혈류를 감소시키고 세포 손상을 초래했을 수 있다.

Mannitol은 또한 날카로운 물체가 정맥계를 통과하는 동안 일시적으로 캡슐화하는 데 사용될 수 있습니다.만니톨은 혈액에 쉽게 녹기 때문에 날카로운 부분이 목적지에서 노출된다.

만니톨은 또한 수의학에서 급성 녹내장을 치료하기 위해 선택된 첫 번째 약물이다.20% 용액으로 정맥에 투여한다.그것은 유리액을 탈수시키고, 따라서 안압을 낮춘다.하지만,[19] 효과가 있으려면 온전한 혈액-안구 장벽이 필요합니다.

음식.

만니톨은 수크로스보다 혈당을 적게 증가시키기[20] 때문에 당뇨병이나 껌을 씹을 때 감미료로 사용된다.만니톨은 대부분의 설탕 알코올보다 높은 용해열을 가지고 있지만, 상대적으로 낮은 용해도는 민트 사탕과 잇몸에서 흔히 볼 수 있는 냉각 효과를 감소시킨다.그러나 만니톨이 제품에 완전히 용해되면 강한 냉각 효과를 [21]유발한다.또한 흡습성이 매우 낮아서 습도가 98%가 될 때까지 공기 중의 수분을 흡수하지 않습니다.이것은 만니톨을 딱딱한 사탕, 말린 과일, 그리고 껌을 위한 코팅으로 매우 유용하게 만들고, 종종 사탕과 [22]껌의 성분으로 포함합니다.만니톨의 기분 좋은 맛과 식감 또한 씹을 수 있는 [23]알약으로 인기 있습니다.

분석화학

만니톨은 붕산과 복합체를 형성하는데 사용될 수 있다.이것은 붕산의 산 강도를 증가시켜 [24]붕산의 부피 분석에서 더 나은 정밀도를 가능하게 한다.

다른.

만니톨은 세균 증식 배지인 만니톨 소금 한천의 주요 성분으로 다른 물질에 사용된다.

만니톨은 코카인과 같이 비강내(코로 흡입)로 사용되는 다양한 약물에 절단제로[25] 사용된다.만니톨과 펜타닐(또는 펜타닐 유사체)의 비율이 1:10인 혼합물은 인기 있는 헤로인 [citation needed]대체물인 "차이나 화이트"로 라벨링되어 판매된다.

금지 사항

만니톨은 무뇨, 심각한 저혈당, 기존의 심각한 폐혈관 충혈 또는 폐부종, 과민성 대장 증후군(IBS), 두개골 [2]내 출혈을 가진 사람들에게서 금기된다.

부작용으로는 저나트륨혈증과 대사성 [8]산증으로 이어지는 체적 감소가 있다.

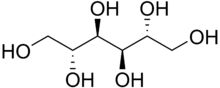

화학

만니톨은 또 다른 당알코올인 소르비톨의 이성질체이다; 둘은 탄소 [26]2에 있는 수산기의 방향만 다르다.유사하지만 두 설탕 알코올은 성질, 녹는점 및 용도가 매우 다릅니다.

생산.

만니톨은 당 알코올로 분류된다. 즉, 환원 작용에 의해 당(만노스)에서 유도될 수 있다.다른 설탕 알코올로는 자일리톨과 소르비톨이 있다.만니톨과 소르비톨은 이성질체이며, 유일한 차이점은 탄소 [21]2에 있는 수산기의 방향이다.

산업합성

만니톨은 일반적으로 녹말이나 수크로스로부터 형성되는 과당의 수소화를 통해 생산된다.녹말이 수크로스보다 저렴한 공급원이지만 녹말의 변환은 훨씬 더 복잡하다.결국, 그것은 약 42%의 과당, 52%의 포도당, 6%의 말토스를 포함한 시럽을 생산한다.수크로스는 간단히 가수분해되어 약 50%의 과당이 함유된 역설탕 시럽이 된다.두 경우 모두 시럽은 90~95% 과당을 함유하도록 크로마토그래피로 정제된다.그런 다음 과당은 니켈 촉매를 통해 수소화되어 이성질체 소르비톨과 만니톨의 혼합물로 만들어진다.약간의 알칼리성 반응 조건이 만니톨 수율을 약간 증가시킬 [21]수 있지만 수율은 일반적으로 50%:50%입니다.

생합성학

만니톨은 박테리아, 효모, 곰팡이, 조류, 지의류, 그리고 많은 [27]식물들을 포함한 많은 유기체들에 의해 생성된 자연에서 가장 풍부한 에너지와 탄소 저장 분자 중 하나이다.미생물에 의한 발효는 전통적인 산업 합성의 대안이다.균류의 만니톨 회로로 알려진 과당-만니톨 대사 경로는 홍조류(Caloglossa leprieuri)의 한 유형에서 발견되었으며, 다른 미생물이 이와 유사한 경로를 [28]사용할 가능성이 높다.여러 발효 경로 때문에 헤테로발효균으로 분류된 젖산세균은 과당 분자 3개 또는 과당 분자 2개와 포도당 분자 1개를 만니톨 분자 2개로, 그리고 각각 젖산, 아세트산 및 이산화탄소로 변환한다.과당이 중간에서 다량 함유된 공급 원료 시럽(예: 과당이 55% 함유된 캐슈 사과 주스: 포도당 45%)은 공급 원료 리터당 200g(7.1온스)의 만니톨을 생산할 수 있습니다.젖산세균의 보다 효율적인 만니톨 경로를 설계하는 방법뿐만 아니라 만니톨 생산에 효모나 대장균과[27] 같은 다른 미생물을 사용하는 방법을 연구하면서 더 많은 연구가 수행되고 있다.앞서 언급한 미생물의 식품급 균주를 사용할 경우 만니톨과 그 자체는 식품에 직접 적용되므로 미생물과 만니톨 결정을 신중하게 분리할 필요가 없다.이것은 유망한 방법이지만, 산업적으로 필요한 [28]양까지 확대하기 위한 단계가 필요합니다.

자연 추출

만니톨은 거의 모든 식물을 포함한 다양한 천연물에서 발견되기 때문에 화학이나 생물학적 합성보다는 천연물에서 직접 추출될 수 있다.사실, 중국에서, 해초로부터의 고립은 만니톨 [22]생산의 가장 흔한 형태이다.식물 삼출액의 Mannitol 농도는 해초에서 20%에서 평수에서 90%에 이를 수 있다.그것은 톱팔메토(세레노아)[29]의 성분이다.

전통적으로 만니톨은 Soxhlet 추출에 의해 추출되며, 증기를 위해 에탄올, 물 및 메탄올을 사용한 다음 조재료의 가수 분해에 의해 추출됩니다.그리고 나서 만니톨은 추출물로부터 재결정되어 일반적으로 원래 천연물의 약 18%의 생산량을 산출한다.또 다른 추출 방법은 초임계 및 아임계 유체를 사용하는 것입니다.이러한 유체는 액체 단계와 기체 단계 사이에 차이가 없는 단계에 있으므로 일반 유체보다 확산성이 높습니다.이것은 일반 액체보다 훨씬 더 효과적인 물질 전달제를 만드는 것으로 여겨진다.초임계 또는 아임계 유체는 천연물을 통해 펌핑되며, 대부분 만니톨 제품은 용매 및 미량의 부산물에서 쉽게 분리됩니다.

올리브 잎의 초임계 이산화탄소 추출은 기존 추출 방법보다 잎 측정당 용제가 적게 필요한 것으로 나타났습니다. – 올리브 잎 1g(0.035oz)당 194.4g(6.86oz) 에탄올에 비해 141.7g(5.00oz)의2 CO가 필요합니다.가열되고 가압된 아임계 물은 훨씬 더 저렴하며 기존 추출물보다 훨씬 더 큰 효과가 있는 것으로 나타났습니다.올리브 잎 1g(0.035oz)당 4.01g(0.141oz)의 물만 필요하며 76.75%의 만니톨을 산출합니다.초임계 추출과 미임계 추출 모두 기존 추출보다 저렴하고 빠르고 순수하며 환경 친화적입니다.그러나 이 기술의 [28]산업적 사용에 있어 요구되는 높은 작동 온도와 압력은 주저하는 원인이 됩니다.

역사

줄리제 도맥은 카스피안 마나에서 얻은 헥센과 만니톨의 구조를 설명했다.그는 만니톨로부터 얻은 헥센에서 이중 결합의 위치를 결정했고 그것이 정상 헥센의 유도체임을 증명했다.이것은 또한 [30][31][32][33]그때까지 알려지지 않았던 만니톨의 구조를 해결했다.

논란

처음에 고용량 만니톨이 심각한 두부 손상 사례에 효과적이라는 것을 발견한 세 가지[34][35][36] 연구는 [37]2007년에 발표된 조사 대상이었다.Julio Cruz 박사와 함께 여러 명의 저자들이 환자를 모집한 방법에 대해 알고 있었는지는 불분명하다.게다가 크루즈가 소속된 상파울루 연방대학은 그를 채용한 적이 없다.크루즈의 연구를 둘러싼 의구심의 결과로, 코크란 리뷰의 최신 버전은 훌리오 크루즈의 모든 연구를 제외했고, 오직 4개의 [6]연구만 남겼다.대조군 선택의 차이로 인해 만니톨의 임상 사용에 대한 결론에 도달할 수 없었다.

보충 상태

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ "Regulatory Decision Summary - Aridol". Health Canada. 23 October 2014. Retrieved 7 June 2022.

- ^ a b c d "Osmitrol- mannitol injection, solution". DailyMed. 15 November 2018. Retrieved 28 October 2020.

- ^ a b "Bronchitol EPAR". European Medicines Agency (EMA). Retrieved 28 October 2020. 텍스트는 이 소스인 © 유럽 의약품청에서 복사한 것입니다.출처가 확인되면 복제가 허가됩니다.

- ^ a b Varzakas T, Labropoulos A, Anestis S (2012). Sweeteners: Nutritional Aspects, Applications, and Production Technology. CRC Press. pp. 59–60. ISBN 9781439876732. Archived from the original on 10 September 2017.

- ^ a b c World Health Organization (2009). Stuart MC, Kouimtzi M, Hill SR (eds.). WHO Model Formulary 2008. World Health Organization. p. 332. hdl:10665/44053. ISBN 9789241547659.

- ^ a b Wakai A, McCabe A, Roberts I, Schierhout G (August 2013). "Mannitol for acute traumatic brain injury". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 8 (8): CD001049. doi:10.1002/14651858.CD001049.pub5. PMC 7050611. PMID 23918314.

- ^ a b c d e f g "Mannitol". The American Society of Health-System Pharmacists. Archived from the original on 26 May 2015. Retrieved 8 January 2015.

- ^ a b Kremers E, Sonnedecker G (1986). Kremers and Urdang's History of Pharmacy. Amer. Inst. History of Pharmacy. p. 360. ISBN 9780931292170. Archived from the original on 10 September 2017.

- ^ World Health Organization (2019). World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019. Geneva: World Health Organization. hdl:10665/325771. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

- ^ Cottrell JE, Patel P (2016). Cottrell and Patel's Neuroanesthesia. Elsevier Health Sciences. p. 160. ISBN 9780323461122.

- ^ Bardal S, Waechter J, Martin D (2010). Applied Pharmacology. Elsevier Health Sciences. p. 411. ISBN 978-1437735789.

- ^ "THE 2017 PROHIBITED LIST INTERNATIONAL STANDARD" (PDF). January 2017. p. 5. Retrieved 7 July 2018.

- ^ "Mannitol (Intravenous Route)". Mayo Clinic.

- ^ Rapoport, Stanley (April 2020). "Osmotic opening of the blood-brain barrier: principles, mechanism, and therapeutic applications". Cell Mol Neurobiol. 20 (2): 217–30. doi:10.1023/a:1007049806660. PMID 10696511. S2CID 20258642.

- ^ Linville, Raleigh; DeStefano, Jackson; Sklar, Matt; Chu, Chengyan; Walczak, Piotr; Searson, Peter (July 2020). "Modeling hyperosmotic blood–brain barrier opening within human tissue-engineered in vitro brain microvessels". Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 40 (7): 1517–1532. doi:10.1177/0271678X19867980. PMC 7308510. PMID 31394959. S2CID 199507024.

- ^ "Select Committee on GRAS Substances (SCOGS) Opinion: Mannitol". FDA.gov. April 2013. Archived from the original on 22 October 2014.

- ^ Ellis FW, Krantz JC (1941). "Sugar alcohols: XXII. Metabolism and toxicity studies with mannitol and sorbitol in man and animals". J. Biol. Chem. 141: 147–154. doi:10.1016/S0021-9258(18)72829-9. Archived from the original on 10 September 2017.

- ^ Stickland MK, Rowe BH, Spooner CH, Vandermeer B, Dryden DM (September 2011). "Accuracy of eucapnic hyperpnea or mannitol to diagnose exercise-induced bronchoconstriction: a systematic review". Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 107 (3): 229–34.e8. doi:10.1016/j.anai.2011.06.013. PMID 21875541.

- ^ DACVO, DVM, David Wilkie 제공 오하이오 주립 대학교 수의학 수업 노트

- ^ Grenby TH (2011). Advances in Sweeteners. Springer. p. 66. ISBN 978-1461285229.

- ^ a b c Kearsley MW, Deis RC (2006). "Sorbitol and Mannitol". Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology. Wiley-Blackwell. pp. 249–261. ISBN 0470659688.

- ^ a b Lawson P (2007). Mannitol. Blackwell Publishing Ltd. pp. 219–225.

- ^ Weiner ML, Kotkoskie LA (1999). Excipient Toxicity and Safety. pp. 370. ISBN 9780824782108.

- ^ Belcher R, Nutten AJ (1960). Quantitative Inorganic Analysis (2nd ed.). London, UK: Butterworths. p. 194.

- ^ "Cut the Shit". December 2005. Archived from the original on 27 September 2016. Retrieved 4 September 2017.

- ^ Kearsley MW, Deis RC (2006). "Sorbitol and Mannitol". Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology. Ames: Oxford. pp. 249–261.

- ^ a b Song SH, Vieille C (August 2009). "Recent advances in the biological production of mannitol". Applied Microbiology and Biotechnology. 84 (1): 55–62. doi:10.1007/s00253-009-2086-5. PMID 19578847. S2CID 42103028.

- ^ a b c Ghoreishi SM, Shahrestani RG (2009). "Innovative strategies for engineering mannitol production". Trends in Food Science & Technology. 20 (6–7): 263–270. doi:10.1016/j.tifs.2009.03.006.

- ^ Wagner H, Flachsbarth H, Vogel G (March 1981). "[A New Antiphlogistic Principle from Sabal serrulata, II]". Planta Medica. 41 (3): 252–8. doi:10.1055/s-2007-971711. PMID 17401849.

- ^ Inić S, Kujundžić N (2011). "The first independent pharmacognosy institute in the world and its founder Julije Domac (1853–1928)". Die Pharmazie (in German). 66 (6): 720–726. PMID 22026131.

- ^ Domac J (1881). "Über das Hexylen aus Mannit". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe (in German). 23: 1038–1051.

- ^ Domac J (1881). "Über das Hexylen aus Mannit". Monatshefte für Chemie (in German). 2: 309–322. doi:10.1007/BF01516516. S2CID 94940823.

- ^ Domac J (1882). "II. Ueber die Einwirkung der Unterchlorsäure auf Hexylen". Justus Liebig's Annalen der Chemie (in German). 213: 124–132. doi:10.1002/jlac.18822130107.

- ^ Cruz J, Minoja G, Okuchi K (October 2001). "Improving clinical outcomes from acute subdural hematomas with the emergency preoperative administration of high doses of mannitol: a randomized trial". Neurosurgery. 49 (4): 864–71. doi:10.1097/00006123-200110000-00016. PMID 11564247. S2CID 43880412.

- ^ Cruz J, Minoja G, Okuchi K (September 2002). "Major clinical and physiological benefits of early high doses of mannitol for intraparenchymal temporal lobe hemorrhages with abnormal pupillary widening: a randomized trial". Neurosurgery. 51 (3): 628–37, discussion 637–8. doi:10.1097/00006123-200209000-00006. PMID 12188940. S2CID 20678448.

- ^ Cruz J, Minoja G, Okuchi K, Facco E (March 2004). "Successful use of the new high-dose mannitol treatment in patients with Glasgow Coma Scale scores of 3 and bilateral abnormal pupillary widening: a randomized trial". Journal of Neurosurgery. 100 (3): 376–83. doi:10.3171/jns.2004.100.3.0376. PMID 15035271.

- ^ Roberts I, Smith R, Evans S (February 2007). "Doubts over head injury studies". BMJ. 334 (7590): 392–4. doi:10.1136/bmj.39118.480023.BE. PMC 1804156. PMID 17322250.

- ^ British Pharmacopoeia Commission Secretariat (2009). "Index, BP 2009" (PDF). Archived from the original (PDF) on 11 April 2009. Retrieved 31 January 2010.

- ^ "Japanese Pharmacopoeia, Fifteenth Edition" (PDF). 2006. Archived from the original (PDF) on 22 July 2011. Retrieved 31 January 2010.

- ^ USP 32 (2008). "Mannitol Injection" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 July 2010. Retrieved 31 January 2010.

외부 링크

Wikimedia Commons의 Mannitol 관련 미디어

Wikimedia Commons의 Mannitol 관련 미디어- "Mannitol". Drug Information Portal. U.S. National Library of Medicine.