PKC 알파

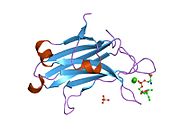

PKC alpha단백질 키나제 C 알파(PKCα)는 인간에서 PRKCA 유전자에 의해 암호화된 효소다.

함수

단백질키나아제 C(PKC)는 세린과 트레오닌 특유의 단백질키나제 계열로 칼슘과 두 번째 메신저 디아실글리세롤에 의해 활성화될 수 있다.PKC 가족 구성원들은 다양한 단백질 표적을 인산화했고 다양한 세포 신호 경로에 관여하는 것으로 알려져 있다.PKC가족은 종양 촉진제의 일종인 포볼 에스테르의 주요 수용체 역할도 한다.PKC 계열의 각 멤버는 특정한 표현 프로파일을 가지고 있으며 세포에서 뚜렷한 역할을 한다고 여겨진다.이 유전자가 인코딩한 단백질은 PKC 계열의 하나이다.이 키나제는 세포 접착, 세포 변형, 세포 주기 체크포인트, 세포 체적 조절과 같은 많은 다른 세포 과정들에서 역할을 하는 것으로 보고되었다.생쥐에 대한 녹아웃 연구는 이 키나아제가 근세포 내 심장 수축성과 Ca2+ 취급의 근본적인 조절기일 수 있다는 것을 시사한다.[5]

단백질 키나제 C-알파(PKC-α)는 단백질 키나제 계열의 특정 성분이다.이 효소들은 다른 단백질에 인산염 그룹을 첨가하여 기능을 변화시키는 것이 특징이다.PKC-α는 드로소필라, 제노푸스, 소, 개, 닭, 인간, 원숭이, 쥐, 돼지, 토끼를 포함한 많은 유기체의 조직에서 널리 연구되어 왔다.현재 이 효소의 구조, 기능, 규제에 대한 많은 연구가 진행되고 있다.이 효소와 관련된 가장 최근의 연구는 일반적인 조절, 간 기능, 그리고 심장 기능을 포함한다.

규정

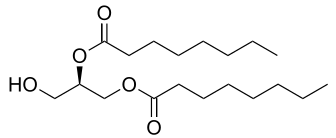

PKC-α는 이 제품군 내의 다른 키나제들과 비교하여 그 규제 방식이 독특하다.일반적으로 단백질 키나제군은 효소의 순응적 변화에 영향을 미치는 변조 분자의 결합인 알로스테릭 규제에 의해 조절되며, 따라서 효소의 활성도 변화한다.그러나 PKC-α 규제의 1차 모드는 특정 분자와의 직접적인 상호작용이 아닌 세포막과의 상호작용을 포함한다.[6]세포막은 인산염으로 이루어져 있다.따뜻한 온도에서 인광은 분자 내 운동 증가의 결과로 더 유동적인 상태로 존재한다.세포막이 유동적일수록 PKC-α의 활동량이 커진다.차가운 온도에서 인광은 수축된 움직임과 함께 고체상태에서 발견된다.인광체는 정지하면서 막 안에서 특정한 방향을 가정한다.막에 관해서 불규칙하거나 각진 방향에서 굳어지는 인광피드는 PKC-α의 활동을 줄일 수 있다.[6]

세포막의 구성도 PKC-α의 기능에 영향을 미칠 수 있다.칼슘 이온, 마그네슘 이온, 디아실글리세롤(DAG)의 존재는 막의 소수성 영역에 영향을 미치기 때문에 가장 중요하다.이 세 성분의 다양한 농도는 소수성 영역의 더 길거나 더 짧은 길이를 구성한다.긴 소수성 영역을 가진 막은 PKC-α가 막에 삽입하는 것이 더 어렵기 때문에 활동이 감소한다.저농도에서 소수성 영역은 PKC-α가 막에 쉽게 삽입할 수 있도록 짧아지고 그 활성도가 증가한다.[6]

이차구조

연구자들은 적외선 분광기법을 사용하여 PKC 알파 2차 구조가 약 44% 베타 시트와 약 22% 알파 나선형으로 20°C에서 구성된다는 것을 입증했다.[7]칼슘 이온을 첨가한 결과, 베타 시트가 48%로 약간 증가한 것이 관찰되었다.PMA, ATP, 인지질 등 PKC 알파와 정상적으로 연관된 추가 리간드는 이차 구조에 영향을 미치지 않았다.[7]

PKC 알파 구조는 칼슘 이온이 존재하는 75°C에서 효소가 변성하는 동안 부재하는 상태보다 더 잘 보존되었다.한 연구에서 베타 시트 구성은 칼슘 이온이 존재하는 상태에서 13% 감소했을 뿐 결석했을 때 19% 감소하였다.[7]

역할

상피층

또 다른 연구 분야는 PKC-α가 신체의 모든 외부와 내부 표면을 덮고 있는 조직인 상피 조직에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여주었다.구체적으로 PKC-α는 촘촘한 접합부의 기능을 변경하는 데 관여한다.두 세포가 만나는 지점에는 팽팽한 접점이 존재한다.여기서 촘촘한 접합체가 융합되어 단백질과 같은 큰 분자뿐만 아니라 물 같은 작은 분자에도 불침투적인 장벽을 형성한다.이것은 이질적인 분자들이 세포 안으로 들어가는 것을 막고 세포의 내부 환경을 조절하는 것을 돕는다.특정 유형의 상피암에 감염된 세포는 PKC-α 활성도를 증가시킨다.이는 특히 촘촘한 접합부가 존재하는 부위에서 세포막의 형태가 변화한 결과다.[8]PKC-α의 활동이 더 활발해지면서 촘촘한 접합부는 촘촘한 장벽을 형성할 수 있는 능력을 상실한다.[9]이것은 촘촘한 접합부의 누출을 증가시키고 따라서 분자가 세포로 이동하게 한다.장 부위에서는 내강 성장인자가 세포에 들어가 세포 성장률을 높일 수 있다.이것은 특정 상피암을 연장시킬 수 있는 홍보 행사라고 생각된다.

간

간 조직에서의 그것의 역할과 관련된 PKC 알파 연구의 많은 부분은 PKC 단백질 계열의 인산화 메커니즘에 대한 담즙산의 영향을 포함한다.과거의 연구는 담즙산 CDCA가 인산화 관련 순서를 통해 건강한 글루카곤 반응을 억제한다는 것을 확인했다.CDCA가 간세포에 미치는 영향을 추가로 시험하는 관련 연구에서 CDCA는 PKC 변환을 혈장 막으로 유도한 것으로 나타났다.[10]이 프로세스에서 PKC 델타보다 PKC 알파가 선호되었다.이 발견의 의미는 글루카곤 수용체와 PKC 알파 사이의 상호작용이 증가할 수 있다는 것이다.[11]

하트

PKC 알파는 심근(심장 근육 조직)에 대한 혈액 공급 부족에서 비롯되는 급성 심근 허혈이라고 알려진 심각한 의학적 상태에서는 크게 규제되지 않기 때문에 PKC 계열에서 덜 연구된 단백질 중 하나이다.최근 심장조직에서 PKC알파의 역할에 대한 연구는 그것이 비대증을 자극하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여주었다.이는 현장에서의 실험에서 PKC 알파 억제의 결과로서만 작용제 매개 비대증이 정지되는 능력에 의해 증명되었다.그러나 생쥐를 이용한 추가 체내 연구에서 PKC알파의 유전자이전 과다압박은 심장성장에 아무런 영향을 주지 않았으며, PKC알파의 억제도 심박수 증가에 대한 비대반응에 아무런 영향을 주지 않았다.반대로 PKC알파를 완전히 제거하면 심장 수축 능력이 향상된다는 연구결과가 나왔다.[12]

요약하면 심장조직에서 PKC알파의 역할이 비대증보다 수축성의 조절기로서 더 큰 영향을 미친다는 연구결과가 나오고 있다.또 다른 연구에서는 PKC 베타에서 파생된 결합 펩타이드인 RACK 등이 마우스 하트로 표현되었다.이러한 단백질에 대한 유전 코드는 PKC 계열의 모든 등소형(알파, 베타, 감마)과 유사하다.이와 같이 RACK과 다른 단백질은 모든 PKC 계열 단백질의 발현을 조절할 수 있다.그러나 이 특정 연구에서는 PKC 알파만 영향을 받았다.다시 과도한 압박은 계약성 성능 저하를 초래한 반면 억제력은 성능을 증가시켰다.[12]

메모리 및 PTSD

스위스 바젤 대학의 신경과학자인 도미니크 드 퀘빈 박사는 기억력 테스트와 DNA 연구를 사용하여 단백질 키나아제 C 알파를 암호화하는 유전자의 적어도 한 카피에 특정 DNA 서명이 있는 사람들이 다른 사람들보다 기억력이 더 강하다는 결론을 내렸다.ature는 유전적 특성이 부족한 사람들에 비해 전두엽 피질의 일부에서 더 강한 뇌 활성화를 보여준다.연구팀은 1994년 대량학살에서 살아남은 르완다 난민들을 살펴본 결과 기억력이 강한 난민들의 PTSD 위험성이 유전자 서명이 없는 난민들의 2배에 이른다는 사실을 발견했다.[13]

세포막

PKC-α는 인광 효소 D의 중요한 규제를 보여준다.Phospholipase D는 플라즈마 막에 위치하며, 인산 및 콜린에 인산염의 가수 분해 작용을 담당한다.연구 결과에 따르면 인광 효소 D는 침공과 이주 같은 세포 사건을 변화시킴으로써 종양세포에서 역할을 할 수 있다고 한다.특정 페닐알라닌 잔류물의 점 돌연변이는 PKC-α가 인광 효소 D를 활성화하는 능력을 억제하는 것으로 나타났다.[14]현재 PKC-α의 억제 영향을 조사하는 연구가 진행되고 있다.연구자들은 PKC-α의 인산화효소 D의 활동을 억제하는 능력을 악용해 이 기능을 이용해 항암제를 만드는 방법을 배우길 바라고 있다.

PKC-α에 관한 또 다른 획기적인 연구 부문은 적혈구 개발에서 PKC-α의 역할에 관한 것이다.현재 연구자들은 PKC-α가 골수에서 적혈구 세포의 분화와 상관관계가 있다고 이해하고 있다.[15]이 미분화 세포들은 혈액 속에 존재하는 적혈구 덩어리를 발생시킨다.향후 연구에서는 적혈구 발달에 영향을 미치는 PKC-α의 활성화 또는 억제 여부를 모색한다.[15]과학자들은 이 질문에 답함으로써 재생불량성빈혈병, 백혈병 등 다양한 혈액형 질환에 대한 통찰력을 얻기를 바라고 있다.

병리학

PKCα의 활성화 증가는 암의 성장과 침공과 관련이 있다.[16][17]높은 수준의 PKCα는 악성 뇌암과 연관되어 있다.[18]게다가 교모종양 세포의 높은 확산률은 이소자임 PKCα의 과다압박의 결과물이다.[19]

상호작용

PKC 알파는 다음과 상호 작용하는 것으로 나타났다.

참조

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000154229 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000050965 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ 엔트레스제네 5578

- ^ a b c Micol V, Sánchez-Piñera P, Villalaín J, de Godos A, Gómez-Fernández JC (Feb 1999). "Correlation between protein kinase C alpha activity and membrane phase behavior". Biophysical Journal. 76 (2): 916–27. doi:10.1016/S0006-3495(99)77255-3. PMC 1300093. PMID 9929493.

- ^ a b c Torrecillas A, Corbalán-García S, Gómez-Fernández JC (Mar 2004). "An infrared spectroscopic study of the secondary structure of protein kinase C alpha and its thermal denaturation". Biochemistry. 43 (8): 2332–44. doi:10.1021/bi035128i. PMID 14979730.

- ^ Mullin JM, Laughlin KV, Ginanni N, Marano CW, Clarke HM, Peralta Soler A (2000). "Increased tight junction permeability can result from protein kinase C activation/translocation and act as a tumor promotional event in epithelial cancers". Annals of the New York Academy of Sciences. 915: 231–6. doi:10.1111/j.1749-6632.2000.tb05246.x. PMID 11193580. S2CID 20138782.

- ^ Rosson D, O'Brien TG, Kampherstein JA, Szallasi Z, Bogi K, Blumberg PM, Mullin JM (Jun 1997). "Protein kinase C-alpha activity modulates transepithelial permeability and cell junctions in the LLC-PK1 epithelial cell line". The Journal of Biological Chemistry. 272 (23): 14950–3. doi:10.1074/jbc.272.23.14950. PMID 9169467.

- ^ Le M, Krilov L, Meng J, Chapin-Kennedy K, Ceryak S, Bouscarel B (Aug 2006). "Bile acids stimulate PKCalpha autophosphorylation and activation: role in the attenuation of prostaglandin E1-induced cAMP production in human dermal fibroblasts". American Journal of Physiology. Gastrointestinal and Liver Physiology. 291 (2): G275-87. doi:10.1152/ajpgi.00346.2005. PMID 16710050.

- ^ Ikegami T, Krilov L, Meng J, Patel B, Chapin-Kennedy K, Bouscarel B (Nov 2006). "Decreased glucagon responsiveness by bile acids: a role for protein kinase Calpha and glucagon receptor phosphorylation". Endocrinology. 147 (11): 5294–302. doi:10.1210/en.2006-0516. PMID 16916948.

- ^ a b Dorn GW, Force T (Mar 2005). "Protein kinase cascades in the regulation of cardiac hypertrophy". The Journal of Clinical Investigation. 115 (3): 527–37. doi:10.1172/JCI24178. PMC 1052008. PMID 15765134.

- ^ de Quervain DJ, Kolassa IT, Ackermann S, Aerni A, Boesiger P, Demougin P, Elbert T, Ertl V, Gschwind L, Hadziselimovic N, Hanser E, Heck A, Hieber P, Huynh KD, Klarhöfer M, Luechinger R, Rasch B, Scheffler K, Spalek K, Stippich C, Vogler C, Vukojevic V, Stetak A, Papassotiropoulos A (May 2012). "PKCα is genetically linked to memory capacity in healthy subjects and to risk for posttraumatic stress disorder in genocide survivors". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109 (22): 8746–51. doi:10.1073/pnas.1200857109. PMC 3365172. PMID 22586106.

- 요약 레이아웃:

- ^ Hu T, Exton JH (Aug 2005). "A point mutation at phenylalanine 663 abolishes protein kinase C alpha's ability to translocate to the perinuclear region and activate phospholipase D1". Biochemical and Biophysical Research Communications. 333 (3): 750–3. doi:10.1016/j.bbrc.2005.05.184. PMID 15963950.

- ^ a b Myklebust JH, Smeland EB, Josefsen D, Sioud M (Jan 2000). "Protein kinase C-alpha isoform is involved in erythropoietin-induced erythroid differentiation of CD34(+) progenitor cells from human bone marrow". Blood. 95 (2): 510–8. doi:10.1182/blood.V95.2.510. PMID 10627456.

- ^ Koivunen J, Aaltonen V, Peltonen J (Apr 2006). "Protein kinase C (PKC) family in cancer progression". Cancer Letters. 235 (1): 1–10. doi:10.1016/j.canlet.2005.03.033. PMID 15907369.

- ^ Haughian JM, Bradford AP (Jul 2009). "Protein kinase C alpha (PKCalpha) regulates growth and invasion of endometrial cancer cells". Journal of Cellular Physiology. 220 (1): 112–8. doi:10.1002/jcp.21741. PMID 19235902. S2CID 32750612.

- ^ Yazaki T, Ahmad S, Chahlavi A, Zylber-Katz E, Dean NM, Rabkin SD, Martuza RL, Glazer RI (Aug 1996). "Treatment of glioblastoma U-87 by systemic administration of an antisense protein kinase C-alpha phosphorothioate oligodeoxynucleotide". Molecular Pharmacology. 50 (2): 236–42. PMID 8700129.

- ^ Baltuch GH, Dooley NP, Rostworowski KM, Villemure JG, Yong VW (1995). "Protein kinase C isoform alpha overexpression in C6 glioma cells and its role in cell proliferation". Journal of Neuro-Oncology. 24 (3): 241–50. doi:10.1007/BF01052840. PMID 7595754. S2CID 25881302.

- ^ Storz P, Hausser A, Link G, Dedio J, Ghebrehiwet B, Pfizenmaier K, Johannes FJ (Aug 2000). "Protein kinase C [micro] is regulated by the multifunctional chaperon protein p32". The Journal of Biological Chemistry. 275 (32): 24601–7. doi:10.1074/jbc.M002964200. PMID 10831594.

- ^ Lee HS, Millward-Sadler SJ, Wright MO, Nuki G, Al-Jamal R, Salter DM (Nov 2002). "Activation of Integrin-RACK1/PKCalpha signalling in human articular chondrocyte mechanotransduction". Osteoarthritis and Cartilage. 10 (11): 890–7. doi:10.1053/joca.2002.0842. PMID 12435334.

- ^ Parsons M, Keppler MD, Kline A, Messent A, Humphries MJ, Gilchrist R, Hart IR, Quittau-Prevostel C, Hughes WE, Parker PJ, Ng T (Aug 2002). "Site-directed perturbation of protein kinase C- integrin interaction blocks carcinoma cell chemotaxis". Molecular and Cellular Biology. 22 (16): 5897–911. doi:10.1128/MCB.22.16.5897-5911.2002. PMC 133968. PMID 12138200.

- ^ Gauthier ML, Torretto C, Ly J, Francescutti V, O'Day DH (Aug 2003). "Protein kinase Calpha negatively regulates cell spreading and motility in MDA-MB-231 human breast cancer cells downstream of epidermal growth factor receptor". Biochemical and Biophysical Research Communications. 307 (4): 839–46. doi:10.1016/S0006-291X(03)01273-7. PMID 12878187.

- ^ Anilkumar N, Parsons M, Monk R, Ng T, Adams JC (Oct 2003). "Interaction of fascin and protein kinase Calpha: a novel intersection in cell adhesion and motility". The EMBO Journal. 22 (20): 5390–402. doi:10.1093/emboj/cdg521. PMC 213775. PMID 14532112.

- ^ Dantzer F, Luna L, Bjørås M, Seeberg E (Jun 2002). "Human OGG1 undergoes serine phosphorylation and associates with the nuclear matrix and mitotic chromatin in vivo". Nucleic Acids Research. 30 (11): 2349–57. doi:10.1093/nar/30.11.2349. PMC 117190. PMID 12034821.

추가 읽기

- O'Brian CA (1998). "Protein kinase C-alpha: a novel target for the therapy of androgen-independent prostate cancer? (Review-hypothesis)". Oncology Reports. 5 (2): 305–9. doi:10.3892/or.5.2.305. PMID 9468546.

- Ali A, Hoeflich KP, Woodgett JR (Aug 2001). "Glycogen synthase kinase-3: properties, functions, and regulation". Chemical Reviews. 101 (8): 2527–40. doi:10.1021/cr000110o. PMID 11749387.

- Slater SJ, Ho C, Stubbs CD (Jun 2002). "The use of fluorescent phorbol esters in studies of protein kinase C-membrane interactions". Chemistry and Physics of Lipids. 116 (1–2): 75–91. doi:10.1016/S0009-3084(02)00021-X. PMID 12093536.