PRKAB2

PRKAB2| PRKAB2 | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| 식별자 | |||||||||||||||||||||||||

| 별칭 | PRKAB2, 단백질 키나아제 AMP 활성화 비 촉매 서브 유닛 베타 2 | ||||||||||||||||||||||||

| 외부 ID | OMIM: 602741 MGI: 1336185 HomoloGene: 38046 GeneCard: PRKAB2 | ||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| 직교체 | |||||||||||||||||||||||||

| 종 | 인간 | 마우스 | |||||||||||||||||||||||

| 엔트레스 | |||||||||||||||||||||||||

| 앙상블 | |||||||||||||||||||||||||

| 유니프로트 | |||||||||||||||||||||||||

| RefSeq(mRNA) | |||||||||||||||||||||||||

| RefSeq(단백질) | |||||||||||||||||||||||||

| 위치(UCSC) | Chr 1: 147.16 – 147.17Mb | Chr 3: 97.57 – 97.58Mb | |||||||||||||||||||||||

| PubMed 검색 | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||

| 위키다타 | |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

5'-AMP 활성 단백질 키나아제 소단위 베타-2는 인간에서 PRKAB2 유전자에 의해 인코딩되는 효소다.[5][6]

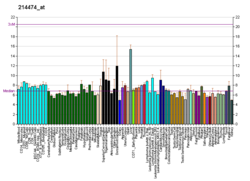

이 유전자에 의해 인코딩된 단백질은 AMP 활성 단백질 키나아제(AMPK)의 규제 하위단위다.AMPK는 알파 촉매 서브유닛과 비 촉매 베타 및 감마 서브유닛으로 구성된 이질트리머다.AMPK는 세포 에너지 상태를 감시하는 중요한 에너지 감지 효소다.세포 대사 스트레스에 대응하여 AMPK가 활성화되어 지방산과 콜레스테롤의 디노보 생합성 조절에 관여하는 핵심 효소인 아세틸-CoA 카복실라아제(ACC)와 베타-하이드록시 베타-메틸글루타릴-CoA 환원효소(HMGCR)가 활성화되고 불활성화된다.이 하위 장치는 AMPK 활동의 양성 조절기일 수 있다.그것은 골격근으로 잘 표현되므로 조직 특유의 역할을 할 수 있다.[6]

관련 유전자 문제

상호작용

PRKAB2는 PRKAG2[7] 및 PRKAG1과 상호작용하는 것으로 나타났다.[7]

림프구 세포[8] 내의 CHD1L와 PRKAB2 유전자에 대한 연구는 1Q21.1 삭제 증후군과 함께 이상 징후가 나타난다는 결론을 이끌어낸다.

- CHD1L은 크로마티드와 DNA 수리 시스템을 분해하는 데 관여하는 효소다.1Q21.1 삭제 증후군과 함께 교란이 일어나면서 DNA파괴가 증가하게 된다.CHD1L의 역할은 베르너 증후군이 있는 헬리코아제와 유사하다.

- PRKAB2는 세포의 에너지 수준 유지에 관여한다.1Q21.1 삭제 증후군으로 이 기능이 감쇠되었다.

참조

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000131791 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000038205 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ Stapleton D, Mitchelhill KI, Gao G, Widmer J, Michell BJ, Teh T, House CM, Fernandez CS, Cox T, Witters LA, Kemp BE (February 1996). "Mammalian AMP-activated protein kinase subfamily". J Biol Chem. 271 (2): 611–4. doi:10.1074/jbc.271.2.611. PMID 8557660.

- ^ a b "Entrez Gene: PRKAB2 protein kinase, AMP-activated, beta 2 non-catalytic subunit".

- ^ a b Cheung, P C; Salt I P; Davies S P; Hardie D G; Carling D (March 2000). "Characterization of AMP-activated protein kinase gamma-subunit isoforms and their role in AMP binding". Biochem. J. ENGLAND. 346 (3): 659–69. doi:10.1042/0264-6021:3460659. ISSN 0264-6021. PMC 1220898. PMID 10698692.

- ^ Harvard C, Strong E, Mercier E, Colnaghi R, Alcantara D, Chow E, Martell S, Tyson C, Hrynchak M, McGillivray B, Hamilton S, Marles S, Mhanni A, Dawson AJ, Pavlidis P, Qiao Y, Holden JJ, Lewis SM, O'Driscoll M, Rajcan-Separovic E (2011). "Understanding the impact of 1q21.1 copy number variant". Orphanet J Rare Dis. 6: 54. doi:10.1186/1750-1172-6-54. PMC 3180300. PMID 21824431.

추가 읽기

- Gao G, Fernandez CS, Stapleton D, et al. (1996). "Non-catalytic beta- and gamma-subunit isoforms of the 5'-AMP-activated protein kinase". J. Biol. Chem. 271 (15): 8675–81. doi:10.1074/jbc.271.15.8675. PMID 8621499.

- Woods A, Cheung PC, Smith FC, et al. (1996). "Characterization of AMP-activated protein kinase beta and gamma subunits. Assembly of the heterotrimeric complex in vitro". J. Biol. Chem. 271 (17): 10282–90. doi:10.1074/jbc.271.48.30517. PMID 8626596.

- Bonaldo MF, Lennon G, Soares MB (1997). "Normalization and subtraction: two approaches to facilitate gene discovery". Genome Res. 6 (9): 791–806. doi:10.1101/gr.6.9.791. PMID 8889548.

- Stapleton D, Woollatt E, Mitchelhill KI, et al. (1997). "AMP-activated protein kinase isoenzyme family: subunit structure and chromosomal location". FEBS Lett. 409 (3): 452–6. doi:10.1016/S0014-5793(97)00569-3. PMID 9224708. S2CID 39329574.

- Thornton C, Snowden MA, Carling D (1998). "Identification of a novel AMP-activated protein kinase beta subunit isoform that is highly expressed in skeletal muscle". J. Biol. Chem. 273 (20): 12443–50. doi:10.1074/jbc.273.20.12443. PMID 9575201.

- Cheung PC, Salt IP, Davies SP, et al. (2000). "Characterization of AMP-activated protein kinase gamma-subunit isoforms and their role in AMP binding". Biochem. J. 346 (3): 659–69. doi:10.1042/0264-6021:3460659. PMC 1220898. PMID 10698692.

- Xu XR, Huang J, Xu ZG, et al. (2002). "Insight into hepatocellular carcinogenesis at transcriptome level by comparing gene expression profiles of hepatocellular carcinoma with those of corresponding noncancerous liver". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (26): 15089–94. Bibcode:2001PNAS...9815089X. doi:10.1073/pnas.241522398. PMC 64988. PMID 11752456.

- Park SH, Paulsen SR, Gammon SR, et al. (2003). "Effects of thyroid state on AMP-activated protein kinase and acetyl-CoA carboxylase expression in muscle". J. Appl. Physiol. 93 (6): 2081–8. doi:10.1152/japplphysiol.00504.2002. PMID 12433937.

- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2003). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99 (26): 16899–903. Bibcode:2002PNAS...9916899M. doi:10.1073/pnas.242603899. PMC 139241. PMID 12477932.

- Prochazka M, Farook VS, Ossowski V, et al. (2003). "Variant screening of PRKAB2, a type 2 diabetes mellitus susceptibility candidate gene on 1q in Pima Indians". Mol. Cell. Probes. 16 (6): 421–7. doi:10.1006/mcpr.2002.0439. PMID 12490143.

- Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, et al. (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. 36 (1): 40–5. doi:10.1038/ng1285. PMID 14702039.

- Minokoshi Y, Alquier T, Furukawa N, et al. (2004). "AMP-kinase regulates food intake by responding to hormonal and nutrient signals in the hypothalamus". Nature. 428 (6982): 569–74. Bibcode:2004Natur.428..569M. doi:10.1038/nature02440. PMID 15058305. S2CID 4302317.

- Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, et al. (2004). "The Status, Quality, and Expansion of the NIH Full-Length cDNA Project: The Mammalian Gene Collection (MGC)". Genome Res. 14 (10B): 2121–7. doi:10.1101/gr.2596504. PMC 528928. PMID 15489334.

- Kimura K, Wakamatsu A, Suzuki Y, et al. (2006). "Diversification of transcriptional modulation: Large-scale identification and characterization of putative alternative promoters of human genes". Genome Res. 16 (1): 55–65. doi:10.1101/gr.4039406. PMC 1356129. PMID 16344560.

- Gregory SG, Barlow KF, McLay KE, et al. (2006). "The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1". Nature. 441 (7091): 315–21. Bibcode:2006Natur.441..315G. doi:10.1038/nature04727. PMID 16710414.

- Ewing RM, Chu P, Elisma F, et al. (2007). "Large-scale mapping of human protein–protein interactions by mass spectrometry". Mol. Syst. Biol. 3 (1): 89. doi:10.1038/msb4100134. PMC 1847948. PMID 17353931.