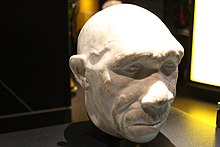

호모하이델베르겐시스

Homo heidelbergensis| 호모하이델베르겐시스 | |

|---|---|

| |

| 모식표본 마우어 1 | |

| 과학적 분류 | |

| 왕국: | 애니멀리아 |

| 문: | 챠다타 |

| 클래스: | 젖꼭지 |

| 주문: | 영장류 |

| 서브오더: | 하플로히니 |

| 인프라스트럭처: | 심이폼목 |

| 패밀리: | 호미나과 |

| 서브패밀리: | 인간아과 |

| 부족: | 호미니니 |

| 속: | 호모 |

| 종류: | γ 하이델베르겐시스 |

| 이항명 | |

| †호모하이델베르겐시스 Schoetensack, 1908 | |

| 동의어 | |

호모 하이델베르겐시스(Homo haidelbergensis)는 플라이스토세 중기에 존재했던 고대 인류의 멸종종 또는 아종이다.1950년에 H. e. 하이델베르겐시스의 아종으로 분류되었지만, 세기 말에는 더 널리 고유 종으로 분류되었다.H. 하이델베르겐시스(H. Heidelbergensis)를 유럽에만 국한시킬 것인지 아니면 아프리카와 아시아 표본도 포함시킬 것인지에 대해서는 논란이 되고 있으며, 턱뼈는 일반적으로 중기 갱신세 표본 중 진단과 특성이 거의 없기 때문에 모이어(Mauer 1)가 턱뼈라는 점에서 더욱 혼란스럽다.따라서, 이 표본들 중 일부가 그들 자신의 종으로 분리될 수 있는지 아니면 H. erectus의 아종으로 분리될 수 있는지에 대해서는 논란이 되고 있다.이 분류는 매우 논란이 있기 때문에, 중기의 갱신세는 종종 "중간의 혼란"이라고 불린다.

H. 하이델베르겐시스는 아프리카 에렉투스(H. ergaster라고도 함)에서 진화한 크로노스 종으로 간주됩니다.관례상 하이델베르겐시스는 현생인류(H. sapiens 또는 H. s. s. s. sapiens)와 네안데르탈인(H. 네안데르탈렌시스 또는 H. s. 네안데르탈렌시스) 사이의 가장 최근의 공통 조상이다.H. 하이델베르겐시스에 할당된 많은 표본들은 현생 인류와 네안데르탈인의 분열 이후에도 존재했을 것이다.중기의 플라이스토세에, 뇌의 크기는 현생인류와 견줄 수 있는 평균 1,200 입방 센티미터였다.중기의 갱신세 높이는 다음 3개 지역에서만 추정할 수 있다.스페인의 시마 데 로스 우에소스는 수컷이 169.5cm, 암컷이 157.7cm, 중국 진니우샨에서 온 암컷이 165cm, 잠비아 카비아에서 온 표본이 181.2cm이다.네안데르탈인처럼, 그들은 넓은 가슴을 가지고 있었고 전체적으로 건장했다.

아프리카와 유럽의 중기의 플라이스토세는 후기 아켈리안 기술의 출현을 특징으로 하며, 초기 및 현대의 H. 에렉투스와는 다른 것으로, 아마도 지능의 증가에서 비롯되었을 것이다.불은 40만 년 전에 일상생활의 필수적인 부분이 되었고, 이것은 대략 유럽의 더 영구적이고 광범위한 점령(북위 45도 이상)과 창을 만들기 위한 하프팅 기술의 출현과 일치한다.H. 하이델베르겐시스는 공동 사냥 전략을 실행할 수 있었고, 결과적으로 그들은 고기에 대한 의존도가 더 높았던 것으로 보인다.

분류법

연구 이력

첫 번째 화석인 마우어 1호는 1907년 독일 하이델베르크 남동쪽 마우어에서 인부들에 의해 발견되었다.그것은 다음 해에 독일의 인류학자 오토 쇼텐삭에 의해 공식적으로 기술되었고, 그는 그것을 새로운 종인 호모 하이델베르겐시스의 [1]모식 표본으로 만들었다.그는 이 하악골의 고풍스러움, 특히 거대한 크기 때문에 이것을 새로운 종으로 분리했고 64만 년 전의 유럽 화석 기록에서 가장 오래된 인간의 턱이었다.하악골은 왼쪽 앞어금니와 제1 왼쪽 어금니 일부, 왼쪽 관상돌기 끝(턱 경첩 부분), 턱이 2조각으로 발견돼 함께 붙여야 하는 중간 부분만 잘 보존돼 있다.세 번째 [2]어금니에 약간 마모된 것으로 보아 젊은 성인의 것일 수 있습니다.1921년 잠비아의 카브웨에서 스위스 광부 톰 즈비글라에 의해 두개골 1이 발견되었고 영국 고생물학자 아서 스미스 [3]우드워드에 의해 새로운 종인 "H. lodesiensis"로 지정되었다.이들은 20세기 전반에서 묘사된 중기의 플레이스토세 호모에 속하는 많은 추정종들 중 두 종이다.1950년대 인류학 분야에 뛰어든 에른스트 마이어는 "놀라운 이름의 다양성"을 조사한 결과 호모에 대해 "H. transvaalensis"(오스트랄로피테쿠스), "H. 에렉투스"(모어 하악골 포함), "H. Erectus"(아프리카, 아시아, 호모 사피엔스) 3종만을 정의하기로 결정했다.현생인류나 네안데르탈인과 같은 외부인류).마이어는 그들을 각각의 종이 다음 (만성종)으로 진화하는 연속적인 혈통이라고 정의했다.후에 마이어는 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus)에 대한 의견을 바꿨지만, 고대 인류의 다양성에 대한 그의 더 보수적인 견해는 이후 수십 [4]년 동안 널리 채택되었다.

H. 에렉투스는 여전히 매우 가변적이고, 널리 퍼져 있고, 오래 지속되는 종으로 유지되고 있지만, 모든 중기의 플라이스토세 침하가 정당한 것인지 아닌지는 여전히 많은 논란이 되고 있다.마이어의 H. 하이델베르겐시스 덩어리는 1960년 미국 인류학자 프란시스 클라크 하웰에 의해 처음 반대되었다.1974년 영국의 물리인류학자 크리스 스트링거는 카브루 1호와 그리스 페트라로나 두개골 사이의 유사성을 현생인류(H. 사피엔스 또는 H. s. s. s. s. sapiens)와 네안데르탈인(H. neaventhalensis 또는 H. s. naventhalensis)의 두개골과 지적했다.그래서 스트링거는 그들을 현생 인류와 네안데르탈인의 조상인 호모 사피엔스 센수 라토("넓은 의미")에게 할당했다.1979년, 스트링거와 핀란드 인류학자 비욘 쿠르텐은 카브와 페트라로나의 두개골이 마우어 하악골과 같은 크로메리아 산업과 연관되어 있다는 것을 발견했고, 따라서 이 세 개체군이 서로 연합할 수 있다고 가정했다.이들 화석은 보존 상태가 좋지 않아 비교 가능한 진단 특성을 많이 제공하지 않지만(그리고 그 당시에는 고유종을 적절히 정의하는 것이 어려웠다), 적어도 이 중기의 플라이스토세 표본은 H. (s.?) 하이델베르겐시스 또는 H. (s.?로디지엔시스)에 할당되어야 한다고 주장했다.유사성을 공식적으로 인정하기 위해 마우어 하악골의 [5]포함 또는 제외).

Stringer, 고생인류학자 Ian Tattersall, 그리고 인류 진화생물학자 Phillip Rightmire는 중기의 플라이스토세 아프리카-유럽 표본과 H. erectus sensu stricto (이 경우 동아시아 [6]표본) 사이의 더 큰 차이점을 보고했다.그 결과, 600~30만년 전의 아프리카-유럽 유적은, 특히 카와비, 페트랄로나, 보도, 아라고에서, 종종 H. 하이델베르겐시스로 분류된다.2010년 미국의 물리인류학자 제프리 H. 슈워츠와 태터설은 중국의 달리와 진니우샨에서 나온 아시아 표본뿐만 아니라 모든 중기의 유럽 표본을 H.[4] 하이델베르겐시스로 분류할 것을 제안했다.이 모델은 보편적으로 받아들여지지 않는다.2010년 진단 화석이 발견될 때까지 "데니소반스"라고 불리는 시베리아의 몇몇 독특한 고대 인류의 유전자 코드를 확인한 후, 아시아 유적이 같은 [5]종을 나타낼 수 있을 것으로 추측된다.따라서 달리맨이나 인도 나마다맨과 같은 아시아 중기의 표본은 수수께끼로 [7]남아 있다.1908년부터 마우어 하악골이 보관돼 온 하이델베르크대 고생물학연구소는 2015년 [8]상표를 하이델베르크엔시스에서 하이델베르크엔시스로 바꿨다.로 바꿨다.

1976년 스페인 시에라 데 아타푸에르카에 있는 시마 데 로스 우에소스(SH)에서 스페인 고생물학자 에밀리아노 아기레, 호세 마리아 바사베, 트리니다드 토레스가 고대 인류의 유골을 발굴하기 시작했다.20세기 초부터 아마추어 동굴인들이 곰 유골 몇 구를 발견하면서 이 유적지의 조사가 촉진되었다.1990년에는 약 600구의 유해가 보고되었고, 2004년에는 약 4,000구로 늘어났다.이들은 최소 28명의 개인을 나타내며, 그중 한 명은 어린이일 가능성이 있고, 나머지 10대들과 젊은이들을 나타냅니다.이 화석의 조립은 모든 신체적인 요소들이 [9]표현된 채 전신을 신속하게 매장하는 등 매우 완성되어 있다.1997년 스페인의 고생인류학자 후안 루이스 아르수가는 이것들을 H. 하이델베르겐시스에게 맡겼지만 2014년 마우어 하악골에 존재하는 네안데르탈인과 유사한 특징이 SH인에게는 [10]없다며 이를 철회했다.

분류

고인류학에서, 중기의 플라이스토세(Middle in the middle in the middle)는 종종 "중간의 혼란"이라고 불리는데, 이는 이 시기부터 고대 인류의 유적에 대한 종별 분류가 크게 논의되어 왔기 때문이다.현생인류(호모 사피엔스 또는 H. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. )의 조상은 이 시기에 갈라졌고, 관례상 H. 하이델베르겐시스는 일반적으로 마지막 공통 조상(LCA)으로 여겨진다.이것은 H. 하이델베르겐시스를 크로노스 [11][7]종의 일종으로 만들 것이다.H. 하이델베르겐시스라는 이름이 구세계의 플라이스토세 중기의 인류에게까지 확장될 수 있는지, 아니면 유럽에만 한정하는 것이 더 나은지에 대해서는 많은 논란이 되고 있다.후자의 경우, 중기 플라이스토세 아프리카 유골은 "H. lodesiensis"[12][13][14][15]로 나눌 수 있다.후자의 관점에서 "H. lodesiensis"는 현생인류의 직계조상 또는 [16]현생인류로 진화한 "H. helmei"의 조상으로 볼 수 있다.2021년 캐나다 고인류학자 미르자나 로크산딕과 동료들은 "H. lodesiensis"를 보도 두개골에서 따온 "H. bodoensis"로 개명할 것을 제안했는데,[17] 그 이유는 "로디지엔시스"라는 이름이 남아프리카의 흑인 인구를 박탈한 영국의 다이아몬드 거물 세실 로즈를 기리기 위해서였다.

중기의 플라이스토세 유럽 유적은 네안데르탈인 선(SH, 폰트위드, 스타인하임, 스완스콤베)에 더 견고하게 놓여 있는 반면, 다른 유적은 네안데르탈인 특유의 특징이 거의 없는 것으로 보인다(아라고, 세프라노, 베르트셰슬레벤, 말라 발라니카로).이러한 이유로, 이 지역과 기간에 여러 개의 혈통(또는 종)이 존재했다고 제안되지만, 프랑스의 고인류학자 장 자크 휴블린은 그들이 단순히 달랐을 수도 있지만 여전히 매우 가변적인 단일 [18]종들의 상호 연결 개체군이기 때문에 이것을 정당하지 않은 외삽으로 간주한다.2015년 마리 앙투아네트 드 럼리는 덜 파생된 물질을 그들 자신의 종이나 아종(예를 들어 아라고 물질 "H. e. tautabelensis")[6]으로 나눌 수 있다고 제안했다.2018년 미르자나 로크산딕과 동료들은 H. 하이델베르겐시스의 하이포다그림을 수정하여 네안데르탈인 유래 특성이 없는 표본(마우어, 말라 발라니카, 세프라노, 하조레아, 나다우예 아스카)[19]만 포함시켰다.가장 최근의 잠재적인 H. 하이델베르겐시스 물질, 특히 스타인하임과 SH와 최초의 네안데르탈인 표본인 프랑스 바이어체, 독일 에링스도르프 또는 이탈리아 [20]사코포스토어 사이에는 명확한 차이가 없다.

분리된 턱뼈인 마우어 하악골을 이 종의 모식표본으로 사용하는 것은 많은 진단특징을 나타내지 않고, 또한 여러 중기의 플라이스토세 표본에서 누락되었기 때문에 문제가 있었다.인류학자 윌리엄 스트라스는 이 주제에 대해 "해골은 신의 창조물이지만 턱은 악마의 작품"이라고 말했다.만약 마우어 하악골이 실제로 카브웨이의 두개골과 대부분의 다른 아프리카-유럽 중기의 플라이스토세 고대 인류와 다른 종에 속한다면, "H. lodesiensis"가 [7]LCA의 이름으로 우선될 것입니다.

2021년 캐나다 인류학자 미르자나 록산딕과 동료들은 하이델베르겐시스와 로데지엔시스의 완전한 해체를 권고했다.그들은 모든 유럽 H. 하이델베르겐시스를 H. 네안데르탈렌시스로 분류하고, H. 로데지엔시스를 그들이 "H. bodoensis"라고 이름 붙인 새로운 종과 동의어로 만들었다. 여기에는 모든 아프리카 표본이 포함되며, 잠재적으로 네안데르탈에서 유래한 특성이 없는 레반트와 발칸 반도에서 온 몇몇 종들이 포함될 수 있다.보도엔시스는 현생인류의 직계조상을 나타내지만 현생인류와 네안데르탈인의 LCA는 포함하지 않는다.그들은 플라이스토세 중기의 혼란스러운 형태학이 빙하 주기 이후 개체군이 붕괴되고 살아남은 토착 [21]개체군과 교배한 후 유럽으로 주기적으로 이동하는 사건들에 의해 발생했다고 주장했다.그들의 분류학적 권고는 Stringer와 다른 사람들에 의해 거부되었다. 왜냐하면 그들은 명명법 [22][23]규칙을 위반할 뿐만 아니라 그들의 제안이 어떤 것을 어떻게 해결할 것인지 정확하게 설명하지 못했기 때문이다.

진화

H. 하이델베르겐시스는 약 2백만 년 전에 시작된 최초의 초기 아프리카인 확장 기간 동안 아프리카인 H. 에렉투스의 후손으로 여겨진다.유럽 전역으로 흩어져 아프리카에 머무르던 것이 유럽에서는 H. 하이델베르겐시스, 아프리카에서는 H. 하이델베르겐시스, 아프리카에서는 H. 로데지엔시스로, 동아시아 전역으로 흩어진 것은 H. 에렉투스로 진화했다.[2]선조 종으로부터의 정확한 유래는 플라이스토세 [16]말기 무렵의 인류 화석 기록의 긴 공백으로 인해 난독화되어 있다.2016년 안토니오 프로피코와 동료들은 에티오피아 멜카 쿤투르층 곰보레II 유적에서 나온 87만5000년 된 두개골 소재가 H. 에르가스터와 H. 하이델베르겐시스 사이의 과도기적 형태를 나타낸다고 주장하면서 H. 하이델베르겐시스가 유럽 [16]대신 아프리카에서 기원했다고 추정했다.

유전자 분석에 따르면 현생인류와 네안데르탈인의 LCA는 현생인류와 네안데르탈인/데니소반계로 나뉘었고, 후자는 네안데르탈인과 데니소반으로 나뉘었다.핵 DNA 분석에 따르면, 43만 년 된 SH 인간은 데니소반보다 네안데르탈인과 더 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 현대 인간과 네안데르탈인의 분열이 HID에 일반적으로 할당된 많은 유럽 표본보다 오래 전에 존재했음을 시사한다.엘베르겐시스는 아라고와 페트랄로나 [24]재료와 같이 그랬다.

1997년 스페인 고고학자 호세 마리아 베르무데즈와 아르수가는 시에라 데 아타푸에르카 그란돌리나에서 온 대략 백만 년 된 H. 선종자를 묘사하고 이 종을 현생 인류와 네안데르탈인 사이의 LCA 대신 H. 하이델베르겐시스를 대체할 것을 제안했다.네안데르탈인만의 조상인 유럽 종족이다.[25]그들은 나중에 [26]철회했다.2020년, 네덜란드의 분자고인류학자 프리도 웰커와 동료들은 H. 전처리기 치아에서 채취한 고대 단백질을 분석했는데, 이는 LCA 자체가 아닌 LCA 자매 혈통의 멤버라는 것을 발견했다(즉, H. 하이델베르겐시스는 H.[27] 전처리기에서 유래하지 않았다).

북위 45도 이상의 인간 분산은 후기 구석기 시대에는 상당히 제한적이었던 것으로 보이며, 백만 년 전부터 북쪽으로 단명했던 흔적이 있다.70만 년 전에 시작된, 유럽 전역에 걸친 손도끼 기술의 확산과 동시에 더 많은 영구 개체군이 지속된 것으로 보이며, 아마도 추운 기후에 대처하기 위한 H. 하이델베르겐시스의 확산과 행동 변화와 관련이 있을 것이다.이런 직업은 50만 [28]년 전에 비해 훨씬 더 빈번해졌다.

해부학

해골

플라이스토세 초기 H. 에렉투스/ergaster와 비교했을 때, 중기의 플라이스토세 인류는 훨씬 더 현대인 같은 얼굴을 가지고 있다.코 구멍은 두개골에 완전히 수직으로 세워져 있고, 앞 코턱은 꼭대기가 있거나 때때로 돌출된 척추가 있을 수 있습니다.(입천장에 있는) 날카로운 관은 치아 근처에 열리며, 보다 최근의 인류의 관과 같은 방향을 가지고 있습니다.전두골은 넓고, 두정골은 확장될 수 있으며, 측두골의 편평한 부분은 높고 아치형이며, 이는 모두 뇌의 크기 증가와 관련이 있을 수 있다.구상골은 아래쪽으로 뻗은 척추를 특징으로 하며, 턱 경첩 뒤의 표면이 상당히 [29]평평하기 때문에 두개골 하단의 관절결절이 눈에 띄게 튀어나올 수 있다.

2004년, Rightmire는 Kabwe, Bodo, Ndutu, Dali, Jinniushan, Petralona, Steinheim, Arago, 두 개의 H. 하이델베르겐시스에 기인하는 10명의 중기의 뇌 부피를 추정했다.이 세트는 1,100~1,390cc의 평균 볼륨을 제공합니다.그는 또한 동아시아와 아프리카 전역에 걸쳐 약 150만년에 걸친 30개의 H. 에렉투스/ergaster 표본의 뇌 부피를 973cc로 평균했고, 따라서 뇌의 크기는 시기, 지리적 영역, 심지어 그 사이에 따라 727에서 1,231cc까지 매우 가변적이라는 것을 인정했음에도 불구하고, 뇌의 크기에서 상당한 증가를 결론지었다.같은 인구에 속하는 개인(마지막 한 명은 아마도 [29]여성보다 훨씬 큰 남성과의 현저한 성적 이형성 때문일 것이다).이에 비해 현생인류의 뇌 사이즈는 평균 남자 1,270cc,[30] 여자 1,130cc이며 네안데르탈인은 남자 1,600cc, 여자 1,[31][32][33]300cc이다.

2009년, 고생물학자 Aurélien Mounier, Francois Marchal 및 Silvana Descurti는 마우어 하악골을 사용한 H. 하이델베르겐시스의 첫 번째 감별 진단을 발표했다.그들은 진단 특징들을 다음과 같이 열거했다: 턱의 감소, 목구멍 근처의 하악골의 평행한 상·하경, 볼 치아 근처의 몇 개의 정신공(혈관을 위한 작은 구멍), 어금니와 라무스 사이의 수평 후색 공간(어금니 뒤의 틈), 도랑(w)두개골과 연결하기 위해 돌출된 히치, 전체적으로 긴 턱, 마사지 근육의 깊은 포사(턱을 닫는 움푹 들어간 부분), 작은 각(하악골의 몸과 라무스 사이의 각도), 광범위한 치경(턱의 가장 앞쪽 구멍에서 뒤쪽까지의 거리), 삼각형으로 발달한 평면(턱 경첩 부근) 및 세 번째 [2]어금니 높이에서 시작되는 골수하수선.

빌드

중기 갱신세에 걸친 신체 크기 추세는 사지뼈의 일반적인 부족과 비골(두개골 후) 유적으로 인해 모호하다.다양한 긴 뼈의 길이에 기초하여, SH 인간은 남성의 경우 평균 약 169.5cm(5피트 7인치), 여성의 경우 157.7cm(5피트 2인치)였으며, 최대 크기는 각각 177cm(5피트 10인치)와 160cm(5피트 3인치)였다.진니우산의 여성 부분 골격의 키는 SH 암컷보다 훨씬 큰 약 165cm(5피트 5인치)로 추정되고 있다.카브웨의 경골은 일반적으로 181.2cm(5피트 11인치)로 추정되며, 가장 높은 중기의 플라이스토세 표본 중 하나이지만, 이 개체는 비정상적으로 크거나 예상보다 대퇴골 비율이 훨씬 길었을 가능성이 있다.만약 이 표본들이 각각의 대륙을 대표한다면, 중신 이상부터 키가 큰 사람들이 중신세 구세계에 널리 퍼져 있었음을 시사할 것이다.만약 그렇다면, 고대 인류의 대부분의 개체군은 일반적으로 165–170cm(5피트 5인치–5피트 7인치)의 평균 신장을 가지고 있을 것이다.초기 현생 인류는 키가 컸으며, Skhul과 Cafzeh는 남성의 경우 평균 185.1cm(6피트 1인치), 여성의 경우 평균 169.8cm(5피트 7인치)로 다리가 [34]긴 장거리 여행의 에너지 효율을 높일 수 있었다.그루트폰테인에서 동쪽으로 약 20km(12mi) 떨어진 나미비아의 베르그 아우카스 광산에서 발견된 눈에 띄게 거대한 대퇴골(상반부)은 원래 생명에서 93kg(205lb) 정도였을 것으로 추정되었지만, 현재 그 엄청난 크기는 성숙기에 있는 강도 높은 활동 수준에 기인한 것으로 추정되고 있다. 베르그 아우카스 개체는 아마도 비례했을 것이다.Kabwe [35]1과 비슷합니다.

인간의 바우플랜(신체계획)은 H.ergaster에서 진화해 후기 모든 호모 종을 특징짓지만, 더 파생된 구성원들 중에는 두 가지 뚜렷한 형태가 있다: 현생인류처럼 가슴이 좁고 우아한 체격과 네안데르탈인처럼 가슴이 넓고 튼튼한 체격.한때 네안데르탈인의 체구는 은혜로운 H. 에르가스터 부분 골격 KNM WT-15000("투르카나 보이")에 근거해 네안데르탈인에게만 독특한 것으로 추정되었지만, 중기의 플레이스토세 골격 요소(일반적으로 단편적이고 극소수지만)의 발견은 전반적으로 중기의 인류가 더 많은 네안데르타나를 특징으로 하는 것으로 보인다.나는 morph.따라서, 현대의 인간 형태들은 매우 최근에 진화한 현대 인류들에게 독특할 수 있다.이는 예외적으로 잘 보존된 SH 어셈블리에서 가장 명확하게 나타납니다.두개골의 견고성에 근거해, 중기의 플라이스토세 인류는 고도의 성적 이형성을 가지고 있는 것으로 추정되고 있지만, SH인류는 현대인과 같은 [36]수준을 나타내고 있다.

SH 인간과 다른 중기 갱신세 호모는 더 기본적인 골반과 대퇴골을 가지고 있다.전체적으로 넓고 타원형의 골반은 네안데르탈인이나 현생인류보다 넓고, 높고, 두껍고(뒤로 펴짐) 앞쪽에 위치한 아세트 불구(고관절 유괴 시 장골주름을 지지함), 잘 정의된 복골 위 홈(엉덩이 소켓과 장골 사이) 및 얇은 골반을 유지한다.그리고 직사각형 모양의 상위 치골(현생인류의 두껍고 튼튼한 것과 반대)모든 고대 인류의 발은 발목뼈의 높은 트롤리를 가지고 있으며, 발목을 더 유연하게 만듭니다.[36]

병리학

얼굴의 왼쪽에는 SH 두개골(Skull 5)이 가장 오래된 안와세포염(입의 농양에서 발생한 눈 감염)의 사례를 나타냅니다.패혈증을 유발해서 개인을 [37][38][39]죽였을 거예요

관절 퇴화에 기초한 수컷 SH 골반(Pelvis 1)은 45년 이상 살았을 수 있으며, 그는 인류 화석 기록에서 이러한 인구 통계학의 가장 오래된 예 중 하나가 되었다.45명 이상의 개체 수는 시간이 지남에 따라 점차 증가하지만 구석기 시대 내내 상당히 낮게 유지되고 있다.그는 비슷하게 노화 관련 질환인 요추 척추후만증(허리 요추의 과도한 굽힘), L5–S1 척추후만증(최종 요추와 첫 번째 천골의 정렬 불량), L4와 5에 바스트럽병(가시돌기의 확대)을 앓았다.이는 요통을 유발하여 움직임을 크게 제한하고 집단 [40]관리의 증거일 수 있습니다.

사춘기 SH 두개골(Cranium 14)은 람도이드 단일 봉합 두개 시노시스(왼쪽 람도이드 봉합이 영구 폐쇄되어 발육이 계속됨에 따라 두개골 기형을 초래함)로 진단되었다.이는 현생인류의 20만 명 중 6명 미만으로 나타나는 드문 현상이다.그 사람은 10세 전후로 사망했는데, 이는 역사 시대에 그랬던 것처럼 기형으로 인해 버려지지 않았고 다른 [41]아이들과 같은 수준의 보살핌을 받았음을 시사한다.

치아에 있는 에나멜 저형성증은 영양적 스트레스 발생을 결정하기 위해 사용된다.SH 인간의 경우 40%의 비율로 스와트크란스(30.6%) 또는 스테르크폰테인(12.1%)의 초기 남아프리카 호미닌 파라트로푸스 로부스투스보다 유의하게 높다.그럼에도 불구하고, 네안데르탈인은 훨씬 더 높은 비율과 심각한 저형성증을 겪었지만, 이것이 네안데르탈인이 천연자원을 이용할 능력이 부족했기 때문인지 아니면 더 가혹한 환경에서 살았기 때문인지는 불분명하다.3세 반의 절정은 이유 나이와 상관관계가 있을 수 있다.네안데르탈인에게서 이 절정은 4살이었고, 현대의 많은 수렵 채집가들도 약 4살에 [42]젖을 뗀다.

문화

음식.

일반적으로 중기의 플라이스토세 집단은 이전 세대보다 더 높은 빈도로 큰 사냥감을 먹은 것으로 보이며, 고기는 필수 식단 요소가 되었다.식단은 전반적으로 다양할 수 있다. 예를 들어 테라 아마타 주민들은 주로 사슴을 먹었던 것으로 보이지만 코끼리, 멧돼지, 아이벡스, 코뿔소, 오록스도 먹는다.아프리카 유적지는 일반적으로 소와 말의 뼈를 생산한다.사체는 단순히 소탕되었을 수도 있지만, 일부 아프리카 유럽 지역에서는 단일 종에 대한 특정한 표적이 나타나며, 이는 활발한 사냥을 나타낼 가능성이 더 높습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.50~60마리 이상의 개코원숭이(테로피테쿠스 오스왈디)를 낳은 케냐의 올레게사일리와 코끼리 뼈가 풍부한 스페인의 토랄바와 암브로나(코뿔소와 큰 발굽이 있는 포유동물도 있음).육류 소비량의 증가는 중기의 플라이스토세 집단 사냥 전략의 발전을 나타낼 수 있다.예를 들어, 토랄바와 암브로나에서는 동물들이 죽임을 당하기 전에 습지에 부딪혔을 수 있으며, 조직적이고 조직적인 공격에서 많은 사냥꾼들의 포위 및 운전을 수반할 수 있다.바다, 호수 또는 [43]강에 근접한 일부 사이트에도 불구하고, 수생 환경의 개발은 일반적으로 상당히 부족하다.

식물은 계절적으로 이용 가능한 것을 포함하여 아마도 자주 소비되었을 것이지만, 동물의 뼈뿐만 아니라 화석화되지 않기 때문에 그 개발의 정도는 불분명하다.살코기가 많은 식단을 가정한다면, 사람들은 단백질 중독을 예방하기 위해 탄수화물 섭취가 많이 필요했을 것이다. 예를 들어, 일반적으로 풍부한 지하 저장 기관, 나무껍질, 딸기류, 또는 견과류를 먹는 것이다.독일의 Schöningen 현장에는 200개 이상의 식물이 생으로 먹을 수 있거나 [44]조리할 때 먹을 수 있다.

예체능

후기 구석기 시대의 인류는 상징적인 가치가 있는 것으로 보이는 판화를 새긴 것으로 잘 알려져 있다.2018년 현재 27개의 중·하부 구석기 유물만이 상징적 식각으로 추정되고 있으며, 그 중 일부는 자연적 또는 비상징적 현상(화석화 또는 발굴 과정 등)에 의한 것으로 반박되고 있다.후기 구석기 시대의 돌들은 다음과 같다: 테라 아마타에서 나온 38만 년 된 돌 3개, 독일 마르클리베르크에서 온 25만 년 된 돌 18개, 테라 아마타 근처 라자렛에서 온 약 20만 년 된 돌 18개, 모나코에서 온 약 20만 년 된 돌 370,000;프랑스 [45]바우메 본에서 온 천 년 된 조약돌입니다.

19세기 중반, 프랑스의 고고학자 자크 바우처 드 크레베쿠르 드 페르테스가 세인트 폴레스에서 발굴을 시작했습니다.프랑스 아미앵주 아켈(아켈리아인이 정의된 지역)과 손도끼 외에 그가 장식용 비즈로 간주한 구멍이 뚫린 스폰지 화석(Porospaera globalis)도 보고됐다.이 주장은 완전히 무시되었다.1894년, 영국의 고고학자 워싱턴 조지 스미스는 영국 베드포드셔에서 200개의 유사한 구멍이 뚫린 화석을 발견했고, 비록 그가 그것을 알지 못했기 때문에 바우처 드 퍼스의 발견에 대해 언급하지 않았지만 그들의 기능이 구슬이라고 추측했다.2005년 로버트 베드나릭은 이 물질을 재조사했고, 모든 베드포드셔 P. 구상화석이 준구형이고 지름이 10~18mm(0.39~0.71인치)에 이르기 때문에 이 종이 매우 다양한 형태를 가지고 있음에도 불구하고 의도적으로 선택되었다고 결론지었다.그들은 어떤 기생 생물에 의해 완전히 또는 거의 완전히 지루해진 것으로 보이며(즉, 자연 과정을 통해), 그리고 나서 구멍을 완전히 열기 위해 어떤 것이 더 폐쇄적인 끝인지에 대해 논의되었다.그는 또한 다른 구슬들이 함께 묶여 [46]목걸이로 착용되었을 때, 구슬에 부딪히지 않는 것으로 추측되는 착용면을 발견했다.2009년 Solange Rigaud, Francisco D'Errico 및 동료들은 수정되지 않은 부분보다 색이 옅다는 것을 알게 되었고, 이는 발굴 작업 중과 같이 훨씬 최근에 가해진 것임을 시사한다.그들은 또한 화석들이 유적지에서 나온 아켈리안 유물들과 자신 있게 연관될 수 있다는 것을 확신하지 못했으며, 고대 인류 활동의 대안으로 자연 지질학적 과정이나 이 특정한 [47]형태를 선호하는 19세기 수집가들에 의해 외관 크기 선택이 일어났을 수 있다고 제안했다.

초기 현생인류와 후기 네안데르탈인들은 붉은 황토가 기능적인 의학적 응용을 할 수 있지만, 붉은 황토가 피와 같은 색을 내기 때문에 아마도 상징적인 목적으로 널리 사용되었습니다.이 두 종 외에, 두 개의 붉은 황토 덩어리가 발견된 탄자니아 올두바이 협곡, 황토 슬래브를 특정 모양으로 잘라낸 암브로나, 황토 조각 75개를 가열하여 노란색에서 적갈색, 적갈색까지 다양한 색상으로 만든 테라 아마타 등지에서 황토 사용이 기록되고 있다.이는 색상 선호 및 색상 분류의 초기 및 격리된 사례를 예시할 수 있으며,[48] 그러한 관행은 아직 표준화되지 않았을 수 있다.

2006년, 유달드 카보넬과 마리나 모스케라는 SH 호미닌이 붕괴와 같은 재앙적인 사건의 희생자가 아니라 사람들에 의해 묻혔다고 제안했다. 어린 아이들과 유아들은 결석하기 때문이다.이것은 만약 이것이 하나의 완전한 가족 단위였다면 예상치 못했을 것이다.SH 인간은 단 하나의 석기, 즉 고품질의 석영으로 만들어진 정성스럽게 만들어진 손도끼와 눈에 띄게 연관되어 있습니다. 그래서 Carbonell과 Moscera는 이것이 일종의 무덤의 물건으로서 목적적이고 상징적으로 시신과 함께 놓여졌다고 가정했습니다.상징적인 무덤에 대한 추정된 증거는 앞으로 30만 [49]년 동안 표면화되지 않을 것이다.

테크놀로지

석기

후기 구석기 시대에는 올도완이 아슐리안으로 대체되어 대부분 대칭적인 손도끼를 제작하는 것이 특징이다.아슐리안족은 약 100만 년의 기간을 가지고 있으며, 그러한 기술적 정체 현상은 일반적으로 인지 유동성, 작업 기억력, 또는 견습과 양립할 수 있는 사회 시스템의 결핍과 같은 혁신적 능력을 현저히 감소시킨 상대적으로 제한된 인지 능력에서 기인한다.그럼에도 불구하고, 아켈리언은 시간이 지남에 따라 미묘하게 변화하는 것처럼 보이며, 일반적으로 초기 아켈리언과 후기 아켈리언으로 나뉘는데, 후자는 60만년에서 50만년 전에 특히 인기를 끌었다.후기 아슐리안 기술은 모비우스 선 동쪽을 넘어 동아시아로 넘어간 적이 없다.이것은 일반적으로 문화적 전달의 큰 결손([50]동양의 작은 인구 규모) 또는 [51]동쪽에 있는 훨씬 적은 석기 조립품이 발견됨에 따라 단순히 보존 편향에 의한 것으로 여겨진다.

이러한 변화는 보다 작고 얇으며 대칭적인 손도끼의 생산으로 나타납니다(두꺼우며 덜 정교한 손도끼는 여전히 생산됨).50만 년 된 영국의 Boxgrove 유적지(공구 잔해가 풍부하게 보존되어 있음)에서는 공구 제작을 위한 준비된 플랫폼의 발명으로 부드러운 망치로 손도끼를 거의 수직으로 쳐서 얇은 도끼를 만들었을 수 있습니다.Boxgrove Knappers는 또한 손도끼를 만들고 남은 커다란 석회암 조각들을 남겨두었는데, 아마도 나중에 그것들을 다른 도구에 재활용할 의도였을 것이다.후기 Achulian 사이트는 다양한 방법으로 미리 준비된 석상 코어("Large Flake Blanks(LFB)")를 툴로 성형하기 전에 미리 준비하여 준비된 플랫폼을 불필요하게 만들었습니다.LFB 아슐리안(LFB Achulian)은 100만년 전 아프리카에서 서남아시아로 퍼져나가 60만년 전 남유럽에 존재하지만 북유럽(및 70만년 전 레반트)은 작고 두꺼운 부싯돌 결절을 주로 사용했기 때문에 부드러운 망치를 사용했다.아프리카에서 최초로 준비된 플랫폼은 초기 석기 시대(아슐리안)와 중기 석기 [50]시대 사이의 과도기인 450,000년 된 파우레스미스 산업에서 유래했습니다.

두 가지 방법을 모두 사용했다면, 크너(도구 제조업체)는 주요 인지발달을 나타낼 수 있는 원하는 제품(계층적 조직)을 만드는 것과 간접적으로 관련된 항목을 생산해야 했을 것이다.현생인류를 대상으로 한 실험에서 플랫폼 준비는 이전의 기술과 달리 순수하게 관찰 학습을 통해 배울 수 없으며, 자기 조절 학습뿐만 아니라 잘 발달된 교육 방법을 나타낼 수 있다는 것을 보여주었다.Boxgrove에서는 돌뿐만 아니라 뼈와 뿔을 사용하여 망치를 만들었으며, 이러한 광범위한 원재료를 사용하는 것은 뼈 [50]세공과 재료 수집에 훨씬 다른 기술이 필요하기 때문에 고도의 계획 능력을 나타낼 수 있습니다.

케냐의 카푸린층은 545만9000년 전으로 거슬러 올라가는 가장 오래된 칼날과 칼날 기술의 증거를 찾아냈다.이 기술은 중세 구석기 시대에서도 드물게 후기 구석기 현생인류와 관련이 있다.이것이 오랜 블레이드 제작 전통의 일부인지, 아니면 블레이드 기술이 여러 다른 종에 [52]의해 여러 번 손실되고 재창조된 것인지는 분명하지 않습니다.

소방 및 건설

기후가 추워졌음에도 불구하고, 40만 년에서 30만 년 전까지 고고학 기록상 화재의 증거는 거의 없다.화재 잔해가 단순히 열화되었을 가능성이 있지만, 아라고나 그란 돌리나 같은 길고 방해를 받지 않은 점령 시퀀스는 화재 사용에 대한 설득력 있는 증거가 눈에 띄게 부족하다.이 패턴은 이 시기에 점화 기술의 발명이나 개선된 화재 유지 기술을 나타낼 수 있으며, 그 전에는 화재가 유럽 사람들의 삶에 필수적인 부분이 아니었다.반면에 아프리카에서 인간은 160만년 전에 아프리카에서 훨씬 더 자주 발생하는 자연 산불로부터 불을 자주 청소할 수 있었을지도 모른다. 따라서 아마도 정기적으로 불을 사용할 수 있을 것이다.아프리카 너머에서 가장 오래된 화재 현장은 78만 년 된 이스라엘의 [53]게셔 베노트 야아코프입니다.

유럽에서는 체코의 페에즐레티체(P-ezletice)에서 700,000년 된 석조 기초인 크로메리안 간빙기 이후 견고한 기초가 있는 단단한 표면 오두막으로 분류되는 주거 구조물의 증거가 기록되었다.이 주택은 큰 바위와 흙의 기초가 받쳐진 굵은 나뭇가지나 얇은 기둥으로 만든 지붕이 특징이었을 것이다.다른 주거지는 독일 빌징슬벤의 홀슈타인 간빙기(424,000년 전 시작), 프랑스의 테라 아마타, 노르망디의 퍼만빌과 생제르맹 데 보크 사이에 존재했다고 가정되어 왔다.이들은 아마도 겨울 동안 사용되었을 것이며, 평균 3.5m × 3m(11.5ft × 9.8ft) 면적에 불과하기 때문에, 다른 활동(화재 관리 포함)은 밖에서 수행된 것으로 보인다.후기 [54]구석기 시대 유럽에서는 영구성이 낮은 텐트 기술이 존재했을 수 있습니다.

스피어스

반복적인 화재 사용의 출현은 (영국의 Beethes Pit과 독일의 Schöningen에서 유럽에서 가장 이른) Schöningen [53]창으로 가장 잘 대표되는 하프팅 기술과 거의 일치합니다.이 9개의 나무창과 창 조각은 창과 양끝 막대기 외에 30만 년 전으로 거슬러 올라가 호숫가를 따라 보존되었다.창은 지름이 2.9~4.7cm이고 길이가 210~240cm(7~8피트)로 오늘날의 경쟁 창과 전체적으로 유사하다.창은 부드러운 가문비나무로 만들어졌지만 4창은 부드러운 소나무였다.이는 단단한 주목나무로 만들어진 약 10만 년 전의 영국 클락톤 온 씨에서 온 클락톤 선봉과 대조된다.쇠닝겐 창은 사거리가 35미터(115피트)에 달했을지도 모르지만, 먹잇감이나 포식자에 대한 효과적인 거리 무기가 될 수 있는 약 5미터(16피트) 이내에서 더 효과적이었을 것입니다.이 두 지역 외에 유럽의 창 기술에 대한 확실한 증거를 제공하는 유일한 장소는 독일의 12만 년 된 레링겐 유적지로,[55] 238cm(8피트)의 주목창이 코끼리에 박혀 있는 것으로 보인다.아프리카에서는 남아프리카의 카투팬 1에서 발견된 50만 년 전의 지점들이 창으로 날아갔을지도 모른다.간접 증거로 판단하건대, 50만 년 된 박스로브에서 나온 말의 견갑골은 창에 난 상처와 일치하는 천자상을 보여준다.(유럽과 아프리카 양쪽에서) 반달의 증거는 30만 [56]년 후에 훨씬 더 흔해진다.

언어

SH 인간은 현대인과 같은 설골(혀를 지탱하는 설골)과 정상적인 인간의 언어 범위 내에서 주파수를 미세하게 구분할 수 있는 중이뼈를 가지고 있었다.치아 줄무늬로 판단하면, 그것들은 주로 오른손잡이인 것처럼 보이며, 손놀림은 현대인의 언어 처리와 전형적으로 연관된 뇌 기능의 가로 방향화와 관련이 있다.그래서, 이 사람들은 어떤 초기 형태의 [49][57][58]언어를 사용했다고 가정합니다.그럼에도 불구하고, 이러한 특징들은 언어와 인간다운 말의 존재를 절대적으로 증명하지는 않으며, 그러한 해부학적 주장에도 불구하고 그것의 존재는 인지 과학자인 필립 리버먼에 [57]의해 주로 반대되어 왔다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ Harvati, K. (2007). "100 years of Homo heidelbergensis – life and times of a controversial taxon" (PDF). Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte. 16: 85. Archived from the original (PDF) on 4 March 2016.

- ^ a b c Mounier, A.; Marchal, F.; Condemi, S. (2009). "Is Homo heidelbergensis a distinct species? New insight on the Mauer mandible". Journal of Human Evolution. 56 (3): 219–246. doi:10.1016/j.jhevol.2008.12.006. PMID 19249816.

- ^ Begun, David R., ed. (2012). "The African Origin of Homo sapiens". A Companion to Paleoanthropology. John Wiley & Sons. ISBN 9781118332375.

- ^ a b Schwartz, J. H.; Tattersall, I. (2010). "Fossil evidence for the origin of Homo sapiens". American Journal of Physical Anthropology. 143 (S51): 96–98, 101–103. doi:10.1002/ajpa.21443. PMID 21086529.

- ^ a b Stringer, C. B. (2012). "The status of Homo heidelbergensis (Schoetensack 1908)". Evolutionary Anthropology. 21 (3): 101–104. doi:10.1002/evan.21311. PMID 22718477. S2CID 205826399.

- ^ a b de Lumley, M.-A. (2015). "L'homme de Tautavel. Un Homo erectus européen évolué. Homo erectus tautavelensis". L'Anthropologie. 119 (3): 344–346. doi:10.1016/j.anthro.2015.06.001.

- ^ a b c Buck, L. T.; Stringer, C. B. (2014). "Homo heidelbergensis". Current Biology. 24 (6): R214–R215. doi:10.1016/j.cub.2013.12.048. ISSN 0960-9822. PMID 24650901.

- ^ "Homo heidelbergensis" (in German). Sammlung des Instituts für Geowissenschaften. Retrieved 29 November 2015.

Hierzu zählte noch im Jahr 2010 auch das Geologisch-Paläontologische Institut der Universität Heidelberg, das den Unterkiefer seit 1908 verwahrt und ihn als Homo erectus heidelbergensis auswies. Inzwischen wird er jedoch auch in Heidelberg als Homo heidelbergensis bezeichnet, siehe

[In 2010, this also included the Geological-Palaeontological Institute of the University of Heidelberg, which has kept the lower jaw since 1908 and identified it as Homo erectus heidelbergensis. In the meantime, however, it is also referred to as Homo heidelbergensis in Heidelberg, see] - ^ de Castro, J. M. B.; Martínez, I.; Gracia-Téllez, A.; Martinón‐Torres, M.; Arsuaga, J. L. (2020). "The Sima de los Huesos Middle Pleistocene hominin site (Burgos, Spain). Estimation of the number of individuals". The Anatomical Record. 304 (7): 1463–1477. doi:10.1002/ar.24551. PMID 33099880. S2CID 225069666.

- ^ Meyer, M.; Arsuaga, J.-L.; de Filippo, C.; et al. (2016). "Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima de los Huesos hominins". Nature. 531 (7595): 504–507. Bibcode:2016Natur.531..504M. doi:10.1038/nature17405. PMID 26976447. S2CID 4467094.

- ^ Stringer, Chris (2012). "Comment: What makes a modern human". Nature. 485 (7396): 33–35 [34]. Bibcode:2012Natur.485...33S. doi:10.1038/485033a. PMID 22552077. S2CID 4420496.

- ^ Grün, Rainer; Pike, Alistair; McDermott, Frank; Eggins, Stephen; Mortimer, Graham; Aubert, Maxime; Kinsley, Lesley; Joannes-Boyau, Renaud; Rumsey, Michael; Denys, Christiane; Brink, James; Clark, Tara; Stringer, Chris (1 April 2020). "Dating the skull from Broken Hill, Zambia, and its position in human evolution" (PDF). Nature. 580 (7803): 372–375. Bibcode:2020Natur.580..372G. doi:10.1038/s41586-020-2165-4. PMID 32296179. S2CID 214736650.

- ^ White, Tim D.; Asfaw, B.; DeGusta, D.; Gilbert, H.; Richards, G. D.; Suwa, G.; Howell, F. C. (2003). "Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia". Nature. 423 (6491): 742–747. Bibcode:2003Natur.423..742W. doi:10.1038/nature01669. PMID 12802332. S2CID 4432091.

- ^ Asfaw, Berhane (2005). "A new hominid parietal from Bodo, middle Awash Valley, Ethiopia". American Journal of Physical Anthropology. 61 (3): 367–371. doi:10.1002/ajpa.1330610311. PMID 6412559.

- ^ Rightmire, G. Philip (2005). "The Lake Ndutu cranium and early Homo sapiens in Africa". American Journal of Physical Anthropology. 61 (2): 245–254. doi:10.1002/ajpa.1330610214. PMID 6410925.

- ^ a b c Profico, A.; di Vincenzo, F.; et al. (2016). "Filling the gap. Human cranial remains from Gombore II (Melka Kunture, Ethiopia; ca. 850 ka) and the origin of Homo heidelbergensis" (PDF). Journal of Anthropological Sciences. 94 (94): 1–24. doi:10.4436/JASS.94019. PMID 26583275. (편의 링크)

- ^ Roksandic, Mirjana; Radović, Predrag; Wu, Xiu‐Jie; Bae, Christopher J. (28 October 2021). "Resolving the "muddle in the middle": The case for Homo bodoensis sp. nov". Evolutionary Anthropology: 1–10. doi:10.1002/EVAN.21929. ISSN 1060-1538. Wikidata Q109321060.

- ^ de Castro, J. M. B.; Martinón‐Torres, M.; Arsuaga, J. L.; Carbonell, E. (2017). "Twentieth anniversary of Homo antecessor (1997–2017): a review". Evolutionary Anthropology. 26 (4): 164. doi:10.1002/evan.21540. PMID 28815959. S2CID 11442202.

- ^ Roksandic, Mirjana; Radović, Predrag; Lindal, Joshua (February 2018). "Revising the hypodigm of Homo heidelbergensis: A view from the Eastern Mediterranean". Quaternary International. 466: 66–81. Bibcode:2018QuInt.466...66R. doi:10.1016/j.quaint.2017.10.013.

- ^ Rightmire, G. Philip (1998). "Human Evolution in the Middle Pleistocene: The Role of Homo heidelbergensis" (PDF). Evolutionary Anthropology. 6 (6): 218–227. doi:10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:6<218::AID-EVAN4>3.0.CO;2-6. Archived from the original (PDF) on 13 October 2015.

- ^ Roksandic, M.; Radović, P.; Wu, X.‐J.; Bae, C. J. (2021). "Resolving the "muddle in the middle": The case for Homo bodoensis sp. nov". Evolutionary Anthropology. 31 (1): 20–29. doi:10.1002/evan.21929. PMID 34710249.

- ^ Delson, E.; Stringer, C. (2022). "The naming of Homo bodoensis by Roksandic and colleagues does not resolve issues surrounding Middle Pleistocene human evolution". Biology Letters. 17 (1). doi:10.1098/rsbl.2020.0754.

- ^ Sarmiento, E.; Pickford, M. (2022). "Muddying the muddle in the middle even more". Evolutionary Anthropology. doi:10.1002/evan.21952.

- ^ Meyer, M.; Arsuaga, J.; de Filippo, C.; Nagel, S. (2016). "Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima de los Huesos hominins". Nature. 531 (7595): 504–507. Bibcode:2016Natur.531..504M. doi:10.1038/nature17405. PMID 26976447. S2CID 4467094.

- ^ Bermudez de Castro, J. M.; Arsuaga, J. L.; Carbonell, E.; Rosas, A.; Martínez, I.; Mosquera, M. (1997). "A Hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: Possible Ancestor to Neandertals and Modern Humans" (PDF). Science. 276 (5317): 1392–1395. doi:10.1126/science.276.5317.1392. PMID 9162001. S2CID 31088294. Archived from the original (PDF) on 7 February 2020.

- ^ de Castro, J.-M. B. (May 23, 2015). "Homo antecessor: The state of the art eighteen years later". Quaternary International. 433: 22–31. doi:10.1016/j.quaint.2015.03.049.

... a speciation event could have occurred in Africa/Western Eurasia, originating a new Homo clade [...] Homo antecessor [...] could be a side branch of this clade placed at the westernmost region of the Eurasian continent.

- ^ Welker, F.; Ramos-Madrigal, J.; Gutenbrunner, P.; et al. (1 April 2020). "The dental proteome of Homo antecessor". Nature. 580 (7802): 235–238. Bibcode:2020Natur.580..235W. doi:10.1038/s41586-020-2153-8. ISSN 1476-4687. PMC 7582224. PMID 32269345. S2CID 214736611.

- ^ Hosfield, R.; Cole, J. (2018). "Early hominins in north-west Europe: A punctuated long chronology?". Quaternary Science Reviews. 190: 148–160. Bibcode:2018QSRv..190..148H. doi:10.1016/j.quascirev.2018.04.026.

- ^ a b Rightmire, R. P. (2004). "Brain size and encephalization in early to Mid-Pleistocene Homo". American Journal of Physical Anthropology. 124 (2): 109–123. doi:10.1002/ajpa.10346. PMID 15160365.

- ^ Allen, J. S.; Damasio, H.; Grabowski, T. J. (2002). "Normal neuroanatomical variation in the human brain: an MRI-volumetric study". American Journal of Physical Anthropology. 118 (4): 341–358. doi:10.1002/ajpa.10092. PMID 12124914. S2CID 21705705.

- ^ Stringer, C. (1984). "Human evolution and biological adaptation in the Pleistocene". In Foley, R. (ed.). Hominid evolution and community ecology. Academic Press. ISBN 978-0-12-261920-5.

- ^ Holloway, R. L. (1985). "The poor brain of Homo sapiens neanderthalensis: see what you please". In Delson, E. (ed.). Ancestors: The hard evidence. Alan R. Liss. ISBN 978-0-471-84376-4.

- ^ Amano, H.; Kikuchi, T.; Morita, Y.; Kondo, O.; Suzuki, H.; et al. (2015). "Virtual Reconstruction of the Neanderthal Amud 1 Cranium" (PDF). American Journal of Physical Anthropology. 158 (2): 185–197. doi:10.1002/ajpa.22777. hdl:10261/123419. PMID 26249757.

- ^ Carretero, José-Miguel; Rodríguez, Laura; García-González, Rebeca; Arsuaga, Juan-Luis; Gómez-Olivencia, Asier; Lorenzo, Carlos; Bonmatí, Alejandro; Gracia, Ana; Martínez, Ignacio (2012). "Stature estimation from complete long bones in the Middle Pleistocene humans from the Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca (Spain)" (PDF). Journal of Human Evolution. 62 (2): 242–55. doi:10.1016/j.jhevol.2011.11.004. PMID 22196156.

- ^ Churchill, S. E.; Berger, L. R.; Hartstone-Rose, A.; Zondo, B. H. (2012). Reynolds, Sally C.; Gallagher, Andrew (eds.). "Body size in African Middle Pleistocene Homo". African Genesis: 325–326. doi:10.1017/CBO9781139096164.021. ISBN 9781139096164.

- ^ a b Arsuaga, J. L.; Carretero, J.-M.; Lorenzo, C.; et al. (2015). "Postcranial morphology of the middle Pleistocene humans from Sima de los Huesos, Spain". PNAS. 112 (37): 11524–11529. Bibcode:2015PNAS..11211524A. doi:10.1073/pnas.1514828112. PMC 4577189. PMID 26324920.

- ^ DeCroos, F.C.; Liao, J.C.; Ramey, N.A.; Li, I. (15 August 2011). "Management of Odontogenic Orbital Cellulitis". Journal of Medicine and Life. 4 (3): 314–317. ISSN 1844-122X. PMC 3168817. PMID 22567060.

- ^ Ascaso, F.; Adiego, M.I. (14 September 2016). "Homo heidelbergensis: the oldest case of odontogenic orbital cellulitis?". Acta Ophthalmologica. 94. doi:10.1111/j.1755-3768.2016.0022. ISSN 1755-375X.

- ^ Gracia-Téllez, Ana; Arsuaga, Juan-Luis; Martínez, Ignacio; Martín-Francés, Laura; Martinón-Torres, María; Bermúdez De Castro, José-María; Bonmatí, Alejandro; Lira, Jaime (8 May 2013). "Orofacial pathology in Homo heidelbergensis: The case of Skull 5 from the Sima de los Huesos site (Atapuerca, Spain)". Quaternary International. 295: 83–93. Bibcode:2013QuInt.295...83G. doi:10.1016/j.quaint.2012.02.005. ISSN 1040-6182.

- ^ Bonmatí, A.; Gómez-Olivencia, A.; Arsuaga, J. L.; et al. (2010). "Middle Pleistocene lower back and pelvis from an aged human individual from the Sima de los Huesos site, Spain". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (43): 18386–18391. Bibcode:2010PNAS..10718386B. doi:10.1073/pnas.1012131107. PMC 2973007. PMID 20937858.

- ^ Garcia, A.; Arsuaga, J. L.; Martínez, I.; et al. (2009). "Craniosynostosis in the Middle Pleistocene human Cranium 14 from the Sima de los Huesos, Atapuerca, Spain". Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (16): 6573–6578. doi:10.1073/pnas.0900965106. PMC 2672549. PMID 19332773.

- ^ Bermúdez de Castro, J. M.; Pérez, P. J. (1995). "Enamel Hypoplasia in the Middle Pleistocene Hominids From Atapuerca (Spain)". American Journal of Physical Anthropology. 96 (3): 301–314. doi:10.1002/ajpa.1330960307. PMID 7785727.

- ^ Isaac, G. (1971). "The diet of early man: Aspects of archaeological evidence from lower and middle Pleistocene sites in Africa". World Archaeology. 2 (3): 279–299. doi:10.1080/00438243.1971.9979481. PMID 16468210.

- ^ Bigga, G.; Schoch, W. H.; Urban, B. (2015). "Paleoenvironment and possibilities of plant exploitation in the Middle Pleistocene of Schöningen (Germany). Insights from botanical macro-remains and pollen". Journal of Human Evolution. 89: 92–104. doi:10.1016/j.jhevol.2015.10.005. PMID 26596728.

- ^ Majkić, A.; d’Errico, F.; Stepanchuk, V. (2018). "Assessing the significance of Palaeolithic engraved cortexes. A case study from the Mousterian site of Kiik-Koba, Crimea". PLOS ONE. 13 (5): e0195049. Bibcode:2018PLoSO..1395049M. doi:10.1371/journal.pone.0195049. PMC 5931501. PMID 29718916.

- ^ Bednarik, R. G. (2005). "More on Acheulian beads" (PDF). Rock Art Research. 22 (2): 210–212. (편의 링크)

- ^ Rigaud, S.; d'Errico, F.; Vanhaeren, M.; Neumann, C. (2009). "Critical reassessment of putative Acheulean Porosphaera globularis beads". Journal of Archaeological Science. 36 (1): 25–34. doi:10.1016/j.jas.2008.07.001.

- ^ Wreschner, E. E.; Bolton, R.; et al. (1980). "Red Ochre and Human Evolution: A Case for Discussion" (PDF). Current Anthropology. 21 (5): 631–632. doi:10.1086/202541. JSTOR 2741829. S2CID 88099778.

- ^ a b c Carbonell, E.; Mosquera, M. (2006). "The emergence of a symbolic behaviour: the sepulchral pit of Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain". Comptes Rendus Palevol. 5 (1–2): 155–160. doi:10.1016/j.crpv.2005.11.010.

- ^ a b c Stout, D.; Apel, J.; Commander, J.; Roberts, M. (2014). "Late Acheulean technology and cognition at Boxgrove, UK". Journal of Archaeological Science. 41: 576–590. doi:10.1016/j.jas.2013.10.001.

- ^ Dennel, R. (2020). "Life without the Movius Line: The structure of the East and Southeast Asian Early Palaeolithic". Quaternary International. 400: 14–22. doi:10.1016/j.quaint.2015.09.001. (편의 링크)

- ^ Johnson, C. R.; McBrearty, S. (2010). "500,000-year-old blades from the Kapthurin Formation, Kenya". Journal of Human Evolution. 58 (2): 193–200. doi:10.1016/j.jhevol.2009.10.001. PMID 20042224.

- ^ a b Roebroekes, W.; Villa, P. (2011). "On the earliest evidence for habitual use of fire in Europe". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (13): 5209–5214. Bibcode:2011PNAS..108.5209R. doi:10.1073/pnas.1018116108. PMC 3069174. PMID 21402905.

- ^ Sklenář, K. (1987). "The Lower Paleolithic Dwelling Structure at Přezletice and its Significance". Anthropologie. 25 (2): 101–103. JSTOR 26294864.

- ^ Schoch, W. H.; Bigga, G.; Böhner, U.; Richter, P.; Terberger, T. (2015). "New insights on the wooden weapons from the Paleolithic site of Schöningen". Journal of Human Evolution. 89: 214–225. doi:10.1016/j.jhevol.2015.08.004. PMID 26442632.

- ^ Wilkins, Jayne; Schoville, Benjamin J.; Brown, Kyle S.; Chazan, Michael (2012). "Evidence for Early Hafted Hunting Technology" (PDF). Science. 338 (6109): 942–6. Bibcode:2012Sci...338..942W. doi:10.1126/science.1227608. PMID 23161998. S2CID 206544031. Archived from the original (PDF) on 23 February 2019.

- ^ a b Martínez, I.; Arsuaga, J. L.; Quam, R.; et al. (2008). "Human hyoid bones from the middle Pleistocene site of the Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain)" (PDF). Journal of Human Evolution. 54 (1): 118–124. doi:10.1016/j.jhevol.2007.07.006. PMID 17804038.

- ^ Lozano, Marina; Mosquera, Marina; De Castro, José María Bermúdez; Arsuaga, Juan Luis; Carbonell, Eudald (2009). "Right handedness of Homo heidelbergensis from Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain) 500,000 years ago". Evolution and Human Behavior. 30 (5): 369–76. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2009.03.001.

외부 링크

- Homo Heidelbergensis – 스미스소니언 협회의 인간 기원 프로그램

- 마우어1클럽 홈페이지

- 유네스코 세계유산센터 - 아타푸에르카 유적지

- 휴먼 타임라인 (인터랙티브)– Smithsonian, 국립 자연사 박물관 (2016년 8월).