엔도텔린

Endothelin| 엔도텔린 가문 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| 식별자 | |||||||||

| 기호 | 엔도텔린 | ||||||||

| Pfam | PF00322 | ||||||||

| 인터프로 | IPR001928 | ||||||||

| 프로사이트 | PDOC00243 | ||||||||

| SCOP2 | 1edp / SCOPe / SUPFAM | ||||||||

| OPM 슈퍼 패밀리 | 147 | ||||||||

| OPM단백질 | 3cmh | ||||||||

| |||||||||

| 엔도텔린 1호 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||

| 기호 | EDN1 | ||||||

| 엔씨비유전자 | 1906 | ||||||

| HGNC | 3176 | ||||||

| 오밈 | 131240 | ||||||

| RefSeq | NM_001955 | ||||||

| 유니프로트 | P05305 | ||||||

| 기타자료 | |||||||

| 로커스 | 6번 씨 p23-p24 | ||||||

| |||||||

| 엔도텔린 2호 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||

| 기호 | EDN2 | ||||||

| 엔씨비유전자 | 1907 | ||||||

| HGNC | 3177 | ||||||

| 오밈 | 131241 | ||||||

| RefSeq | NM_001956 | ||||||

| 유니프로트 | P20800 | ||||||

| 기타자료 | |||||||

| 로커스 | 1번 씨 p34 | ||||||

| |||||||

| 엔도텔린 3호 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||

| 기호 | EDN3 | ||||||

| HGNC | 3178 | ||||||

| 오밈 | 131242 | ||||||

| RefSeq | NM_000114 | ||||||

| 유니프로트 | P14138 | ||||||

| 기타자료 | |||||||

| 로커스 | 20번 씨 Q13.2-q13.3 | ||||||

| |||||||

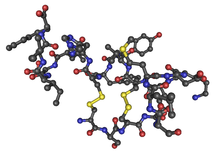

엔도텔린은 많은 신체 기관에서 수용체와 효과를 가진 펩타이드다.[1][2][3]내더린은 혈관을 수축시키고 혈압을 높인다.엔도텔린은 보통 다른 메커니즘에 의해 균형을 유지하지만, 과도하게 압박되면 고혈압(고혈압), 심장병, 잠재적으로 다른 질병에 기여한다.[1][4]

엔도텔린은 주로 내피에서 생산되는 21-아미노산 혈관수축 펩타이드로 혈관동맥경화에 중요한 역할을 한다.엔도텔린은 심장, 폐, 신장, 뇌를 포함한 몇몇 장기 체계의 혈관 질환에 관련되어 있다.[5][6]2018년 현재 엔도트헬린은 여러 기관 시스템에서 자신의 역할을 정의하기 위해 광범위한 기초 및 임상 연구 하에 있다.[1][7][8][9]

어원

Endothelins는 배양된 내피세포에서 그들의 고립에서 이름을 유래했다.[1][10]

이소폼스

펩타이드의 3가지 이소 형태(ET-1, -2, -3)가 있으며, 각각 별도의 유전자에 의해 인코딩되며, 발현 영역이 다양하고 적어도 4개의 알려진 내피 수용체 ETA, ETB1B2 및 ET에C 결합된다.[1][11]

내신성-1(ET-1), 내신성-2(ET-2), 내신성-3(ET-3)의 인간 유전자는 각각 염색체 6, 1, 20에 위치한다.[2]

작용 및 기능의 메커니즘

내더린은 내더린A 수용체와 내더린B 수용체(각각 ETA, ETB)의 두 G 단백질 결합 수용체 활성화를 통해 기능한다.[2]이 두 가지 하위 유형의 내피 수용체는 세 가지 내피린 펩타이드에 대한 친화력의 순서로 실험실에서 구별된다. ETA 수용체는 ET-1에 대해 선택적인 반면 ETB 수용체는 세 가지 ET 펩타이드 모두에 대해 동일한 친화력을 가진다.[2]두 종류의 ET 수용체는 다양한 세포와 장기에 분포하지만 발현과 활성도가 달라 다기관 ET 시스템을 나타낸다.[2]

Endotherlin-1은 장기 체계에 걸쳐 혈관 톤에 영향을 미치는 가장 강력한 내생 화학 물질이다.[2][12]혈관 내피에서 내피-1이 분비되면 혈관 수축이 일어나고 국소 세포 성장과 생존에 영향을 미친다.[12]ET-1은 아테롬성 동맥경화증, 고혈압과 같은 몇몇 심혈관 질환의 발병과 진행에 관여되어 왔다.[12]엔도텔린은 또한 미토제네시스, 세포 생존, 혈관신생, 뼈 성장, nociceptor 기능, 암 발병 메커니즘에 대한 역할도 가지고 있다.[2]임상적으로 폐동맥 고혈압 치료에는 ET항제가 사용된다.[2][12]

생리적 효과

엔도텔린은 알려진 가장 강력한 혈관확장제다.[1][13]폐에서 내피성분의 과잉생산은 보센탄, 시택센탄 또는 암브리센탄에 의한 예비 연구에서 치료 가능한 폐고혈압을 유발할 수 있다.[1]

엔도텔린은 다양한 세포 유형에 걸쳐 심혈관계 기능, 유체 전자동맥경화, 뉴런 메커니즘에 관여한다.[1]내피수용체는 혈액이나 심실계 ET-1에 노출되었을 때 대사 활성도를 증가시키는 3개의 뇌하수체 로브에[14] 존재한다.[15]

ET-1은 심혈관 질환, 특히 아테롬성 동맥경화와 고혈압과 관련된 혈관 기능 장애에 기여한다.[16]ET-1용 ETA 수용체는 혈관 매끄러운 근육세포에 주로 위치하며, ET-1용 ETB 수용체는 주로 내피세포에 위치하여 질소산화물 방출로 인한 혈관확장을 유발한다.[16]

혈소판이 내피세포 수용체 LOX-1에 결합되면 내피세포가 분비되어 내피기능 장애를 유발한다.[17]

임상적 유의성

내피린 펩타이드와 수용체의 유비쿼터스 분포는 서로 다른 장기 체계들 사이에서 광범위한 생리학적, 병리적 과정에 관여하는 것을 포함한다.[1]내분자 조절 장애로 인해 잠재적으로 발생할 수 있는 수많은 질병들로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 여러[2][18] 종류의 암

- 대뇌하수막하출혈에[19] 따른 뇌혈관질환

- 동맥 고혈압, 폐고혈압, 기타 심혈관 질환[2]

- 고통의[20] 조정

- 심장비대증과 심부전[2]

- 뎅기 출혈열

- 제2형 당뇨병

- 히르슈스프룽병의 일부 사례.

인슐린 저항성에서는 높은 수준의 혈중 인슐린이 ET-1의 생산과 활동을 증가시켜 혈관수축을 촉진하고 혈압을 상승시킨다.[21]

ET-1은 인슐린 저항성 피험자의 골격근에서 포도당 흡수를 손상시켜 인슐린 저항성을 악화시킨다.[22]

예비 연구에서 내피린-1을 측면 뇌심실에 주입하면 뇌의 특정 상호연결 회로에서 포도당 대사를 활발하게 자극하고, 경련을 유발하여 간질 등 조건에서의 다양한 신경작용 가능성을 나타냈다.[23]내피린-1 수용기는 뇌 신경세포에 존재하며, 신경 기능에서 잠재적인 역할을 나타낸다.[2]

반목자

ET에A 대해 발견된 초기 대항제는 BQ123이었고, ET에B 대해서는 BQ788이었다.[10] ET 선택적A 대항제인 암브리젠탄은 2007년에 폐동맥 고혈압 치료 승인을 받았으며, 그 후 보다 선택적 ETA 대항제인 시탁센탄에 이어 간에서 잠재적으로 치명적인 영향을 미치기 때문에 나중에 철회되었다.[1]보센탄은 2013년 승인된 마시텐탄의 전구체였다.[1]

참조

- ^ a b c d e f g h i j k Davenport AP, Hyndman KA, Dhaun N, Southan C, Kohan DE, Pollock JS, et al. (April 2016). "Endothelin". Pharmacological Reviews. 68 (2): 357–418. doi:10.1124/pr.115.011833. PMC 4815360. PMID 26956245.

- ^ a b c d e f g h i j k l Kawanabe Y, Nauli SM (January 2011). "Endothelin". Cellular and Molecular Life Sciences. 68 (2): 195–203. doi:10.1007/s00018-010-0518-0. PMC 3141212. PMID 20848158.

- ^ Kedzierski RM, Yanagisawa M (2001). "Endothelin system: the double-edged sword in health and disease". Annual Review of Pharmacology and Toxicology. 41: 851–76. doi:10.1146/annurev.pharmtox.41.1.851. PMID 11264479.

- ^ Maguire JJ, Davenport AP (December 2014). "Endothelin@25 - new agonists, antagonists, inhibitors and emerging research frontiers: IUPHAR Review 12". British Journal of Pharmacology. 171 (24): 5555–72. doi:10.1111/bph.12874. PMC 4290702. PMID 25131455.

- ^ Agapitov AV, Haynes WG (March 2002). "Role of endothelin in cardiovascular disease". Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System. 3 (1): 1–15. doi:10.3317/jraas.2002.001. PMID 11984741. S2CID 11382836.

- ^ Schinelli S (2006). "Pharmacology and physiopathology of the brain endothelin system: an overview". Current Medicinal Chemistry. 13 (6): 627–38. doi:10.2174/092986706776055652. PMID 16529555.

- ^ Kuang HY, Wu YH, Yi QJ, Tian J, Wu C, Shou WN, Lu TW (March 2018). "The efficiency of endothelin receptor antagonist bosentan for pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease: A systematic review and meta-analysis". Medicine. 97 (10): e0075. doi:10.1097/MD.0000000000010075. PMC 5882424. PMID 29517668.

- ^ Iljazi A, Ayata C, Ashina M, Hougaard A (March 2018). "The Role of Endothelin in the Pathophysiology of Migraine-a Systematic Review". Current Pain and Headache Reports. 22 (4): 27. doi:10.1007/s11916-018-0682-8. PMID 29557064. S2CID 35440852.

- ^ Lu YP, Hasan AA, Zeng S, Hocher B (2017). "Plasma ET-1 Concentrations Are Elevated in Pregnant Women with Hypertension -Meta-Analysis of Clinical Studies". Kidney & Blood Pressure Research. 42 (4): 654–663. doi:10.1159/000482004. PMID 29212079.

- ^ a b Tuma RF, Durán WN, Ley K (2008). Microcirculation (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier/Academic Press. pp. 305–307. ISBN 978-0-12-374530-9.

- ^ Boron WF, Boulpaep EL (2009). Medical physiology a cellular and molecular approach (2nd International ed.). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. p. 480. ISBN 978-1-4377-2017-4.

- ^ a b c d Miyauchi T, Sakai S (January 2019). "Endothelin and the heart in health and diseases". Peptides. 111: 77–88. doi:10.1016/j.peptides.2018.10.002. PMID 30352269. S2CID 53029198.

- ^ Craig CR, Stitzel RE (2004). Modern pharmacology with clinical applications (6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 215. ISBN 978-0-7817-3762-3.

- ^ Lange M, Pagotto U, Renner U, Arzberger T, Oeckler R, Stalla GK (May 2002). "The role of endothelins in the regulation of pituitary function". Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 110 (3): 103–12. doi:10.1055/s-2002-29086. PMID 12012269.

- ^ Gross PM, Wainman DS, Espinosa FJ (August 1991). "Differentiated metabolic stimulation of rat pituitary lobes by peripheral and central endothelin-1". Endocrinology. 129 (2): 1110–2. doi:10.1210/endo-129-2-1110. PMID 1855455.

- ^ a b Böhm F, Pernow J (October 2007). "The importance of endothelin-1 for vascular dysfunction in cardiovascular disease". Cardiovascular Research. 76 (1): 8–18. doi:10.1016/j.cardiores.2007.06.004. PMID 17617392. S2CID 16753650.

- ^ Kakutani M, Masaki T, Sawamura T (January 2000). "A platelet-endothelium interaction mediated by lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 97 (1): 360–4. Bibcode:2000PNAS...97..360K. doi:10.1016/j.biochi.2016.10.010. PMC 26668. PMID 10618423.

- ^ Bagnato A, Rosanò L (2008). "The endothelin axis in cancer". The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 40 (8): 1443–51. doi:10.1016/j.biocel.2008.01.022. PMID 18325824.

- ^ Macdonald RL, Pluta RM, Zhang JH (May 2007). "Cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage: the emerging revolution". Nature Clinical Practice. Neurology. 3 (5): 256–63. doi:10.1038/ncpneuro0490. PMID 17479073. S2CID 19602552.

- ^ Hasue F, Kuwaki T, Kisanuki YY, Yanagisawa M, Moriya H, Fukuda Y, Shimoyama M (2005). "Increased sensitivity to acute and persistent pain in neuron-specific endothelin-1 knockout mice". Neuroscience. 130 (2): 349–58. doi:10.1016/j.neuroscience.2004.09.036. PMID 15664691. S2CID 23517779.

- ^ Potenza MA, Addabbo F, Montagnani M (September 2009). "Vascular actions of insulin with implications for endothelial dysfunction". American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism. 297 (3): E568-77. doi:10.1152/ajpendo.00297.2009. PMID 19491294.

- ^ Shemyakin A, Salehzadeh F, Böhm F, Al-Khalili L, Gonon A, Wagner H, et al. (May 2010). "Regulation of glucose uptake by endothelin-1 in human skeletal muscle in vivo and in vitro". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 95 (5): 2359–66. doi:10.1210/jc.2009-1506. PMID 20207830.

- ^ Chew BH, Weaver DF, Gross PM (May 1995). "Dose-related potent brain stimulation by the neuropeptide endothelin-1 after intraventricular administration in conscious rats". Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. 51 (1): 37–47. doi:10.1016/0091-3057(94)00332-D. PMID 7617731. S2CID 9264919.

외부 링크

- 미국 국립 의학 도서관의 엔도텔린(Endothelins of Medicine Medical Pubject Headings, MesSH)