용어 논리학

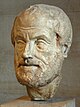

Term logic철학에서는 전통적인 논리학, 삼단논리학 또는 아리스토텔레스 논리로도 알려져 있는 용어논리는 아리스토텔레스로부터 시작되어 고대사에서는 주로 그의 추종자, 즉 변태학자에 의해 더욱 발전되었으나 크게 3세기 CE에 이르러 쇠퇴하게 된 논리에 대한 접근법의 느슨한 명칭이다. 용어 논리학은 중세시대에 부활했고, 처음에는 10세기 알파라비우스에 의한 이슬람 논리학에서, 나중에는 새로운 논리의 출현과 함께 12세기 기독교 유럽에서도 부활하였으며, 19세기 후반 현대 술어 논리가 등장할 때까지 지배적인 위치를 유지하였다. 이 항목은 서술적 논리에 의해 형식적 논리 체계로 확대되기 전에 쓰여진 철학 본문을 이해하는 데 필요한 논리라는 용어의 도입이다. 용어 논리의 기본 용어와 아이디어를 제대로 파악하지 못하는 독자들은 그러한 텍스트를 이해하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 왜냐하면 그들의 저자는 일반적으로 용어 논리와 친분이 있기 때문이다.

아리스토텔레스 제도

아리스토텔레스의 논리적 저작은 집합적으로 오르가논으로 알려진 6개의 본문에 모아진다. 특히 이 두 가지 본문, 즉 선행분석과 데 해석은 아리스토텔레스가 판단과 형식 추론에 대해 다루는 핵심을 담고 있으며, 주로 용어 논리에 관한 아리스토텔레스 작품의 이 부분이다. 아리스토텔레스의 논리에 관한 현대적 작업은 1951년 혁명적 패러다임의 얀 루카시예비치(Jan Lukasiewicz)가 수립하면서 시작된 전통에 기반을 두고 있다.[1] 루카시비치의 접근법은 존 코코란과 티모시 스마미에 의해 1970년대 초반에 다시 활기를 띠게 되었다. 스마미는 1989년 로빈 스미스와 2009년 기젤라 스트라이커의 현대적 사전 분석 번역에 대해 알려준다.[2]

기본 사항

이론의 이면에 있는 근본적인 가정은 명제가 두 가지 용어 즉, "2기 이론" 또는 "기간 논리학"으로 구성되어 있고, 그 추론 과정은 명제로부터 차례로 구축된다는 것이다.

- 이 용어는 어떤 것을 대표하는 연설의 한 부분이지만, '인간'이나 '모태'와 같이 그 나름대로의 권리에 있어서 진실하거나 거짓된 것은 아니다.

- 명제는 두 용어로 구성되는데, 한 용어("범주" 또는 "명제")가 다른 용어("대상")의 "확인" 또는 "거부"로 되어 있고, 진실이나 거짓이 가능하다.

- 삼단논법은 하나의 명제("결론")가 두 개의 다른 명제("명제")로부터 필요를 따르는 추론이다.

명제는 보편적일 수도 있고 구체적일 수도 있고 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있다. 전통적으로 네 가지 종류의 명제는 다음과 같다.

- A형: 보편적, 긍정적("모든 철학자는 죽는다")

- I형: 특이하고 긍정적이다("일부 철학자는 죽는다")

- E형: 범용과 부정("모든 철학자는 필멸자가 아니다")

- O형: 특이성과 부정성("일부 철학자는 필멸성이 아니다")

이것을 네 가지 명제 체계라고 불렀다. (전통적인 사각형의 글자 A, I, E, O에 대한 설명은 삼단논법의 유형을 참조하라.) 그러나 아리스토텔레스의 원래 반대 광장에는 실존적 수입이 결여되어 있지 않다.

스탠포드 철학 백과사전 기고문 '반대의 전통 광장'에서 테렌스 파슨스는 다음과 같이 설명한다.

논리학에서 아리스토텔레스 전통의 한 가지 중심적 관심사는 범주형 삼단논법 이론이다. 이것은 전제와 결론이 그들 사이에서 세 가지 용어를 공유하는 2-premised 주장의 이론이며, 각각의 명제는 두 가지 용어를 포함한다. 어떤 삼단논법이 유효한지 모두가 동의하는 것은 이 사업의 특색이다. 삼단논법 이론은 그 형식에 대한 해석을 부분적으로 구속한다. 예를 들어 적어도 I형식이 존재론적 수입을 가지고 있다고 판단한다. 유효한 패턴(Darapti) 중 하나는 다음과 같다.

- 모든 C는 B이다.

- 모든 C는 A이다.

- 그래서 어떤 A는 B이다.

A양식에 실존적 수입이 없으면 무효, 실존적 수입이 있으면 유효하다. 유효한 것으로 간주되기 때문에 우리는 A 양식을 어떻게 해석해야 하는지 알고 있다. 그러면 한 사람은 자연스럽게 O형식에 대해 질문한다; 삼단어는 그것에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가? 답은 그들이 우리에게 아무것도 말하지 않는다는 것이다. 이는 아리스토텔레스가 약화된 형태의 삼단논법에 대해 논하지 않았기 때문인데, 이 논리에서 이미 상응하는 보편성을 결론을 내릴 수 있을 때 특정한 명제를 끝맺는다. 예를 들어, 그는 다음과 같은 형식을 언급하지 않는다.

- No C is B

- A는 모두 C이다.

- 그래서 일부 A는 B가 아니다.

만약 사람들이 이 형식의 타당성에 대해 또는 반대 방향으로 신중하게 편을 들었다면, 그것은 분명히 O형식의 이해와 관련이 있을 것이다. 하지만 약해진 형태는 일반적으로 무시되었다...

O형 해석에 관한 주제-물질의 다른 한 부분이 있다. 사람들은 아리스토텔레스의 "무한" 부정의 논의에 관심을 가졌는데, 이것은 명제에서 나오는 명제 대신 용어로 용어를 구성하는 부정의 사용이다. 현대 영어에서 우리는 이것을 위해 "non"을 사용한다; 우리는 "non-horse"를 만든다. 이것은 말이 아닌 것들에 대해 정확히 맞는 말이다. 중세 라틴어에서 "non"과 "not"은 같은 단어여서 구별은 특별한 논의를 필요로 했다. 무한 부정(infinite negation)을 사용하는 것이 일반화되었고, 논리학자들은 그 논리를 곰곰이 생각해 보았다. 12세기와 13세기의 일부 작가들은 "대립에 의한 변환"이라는 원칙을 채택했다. 라고 되어 있다.

- 'Every S is P'는 'Every non-P is non-S'와 같다.

- '일부 S는 P가 아니다'는 '일부 비 P는 S가 아니다'와 같다.

불행히도 이 원칙(아리스토텔레스가 지지하지 않는)은 비어 있거나 보편적인 용어가 있을지도 모른다는 생각과 충돌한다. 일반적인 경우에서 그것은 진리에서 직접 발생한다.

- 모든 사람은 존재다.

거짓으로:

- 모든 비인은 비인간이다.

(유니버셜 긍정에는 실존적 수입이 있고, 비유니버셜은 없기 때문에 거짓이다.) 그리고 특히 진리에서 이끌어 낸다(O형에는 실존적 수입이 없다는 것을 기억하라).

- 키메라는 남자가 아니다.

거짓에 대하여:

- 비인간은 비치메라가 아니다.

[장] 부리단의 예로서, 14세기에 대척의 무효를 보여주기 위해 사용되었다. 불행히도, 부리단 시대까지 대립의 원칙은 많은 작가들에 의해 주장되어 왔다. 이 교리는 이미 수 십이세기 경에 존재하고 있으며, 13세기에 수세기 동안 재간행된 스페인의 베드로, 윌리엄 셔우드, 로저 베이컨에 의해 지지되고 있다. 14세기경에는 대립과 관련된 문제들이 잘 알려져 있는 것처럼 보이며, 저자들은 일반적으로 그 원리를 인용하고 그것이 타당하지 않지만, 주어가 되는 사물의 존재에 대한 추가적인 가정과 함께 타당하게 된다는 점에 주목한다. 예를 들어 14세기 말부터 그의 절충적이고 널리 출판된 로지카 파르바의 바울은 전통적인 광장을 단순한 개종과 함께 주지만 본질적으로 부리다의 이성을 위해 대립에 의한 개종을 거부한다.[3]

— Terence Parsons, The Stanford Encyclopedia of Philosophy

용어

용어(그리스어 ὅρς hor호로스)는 명제의 기본 구성요소다. 호로스(그리고 라틴어 종단어의 본뜻도 '극한' 또는 '경계'이다. 두 용어는 명제의 겉면에 있으며, 긍정이나 부정의 행위로 합치된다.

Arnauld와 같은 초기 현대 논리학자들에게는 "이데아"나 "개념"과 같은 심리적 실체다. 밀은 그것을 단어로 여긴다. "그리스인은 모두 남자다"라고 주장하는 것은 그리스인의 개념이 남성의 개념이라고 말하는 것도 아니고, "그리스인"이라는 단어가 "남자"라는 단어라고 말하는 것도 아니다. 명제는 실제 사물이나 아이디어에서 만들어질 수 없지만, 의미 없는 말들만이 아니다.

프로포지션

논리학에서 '제안'은 단순히 언어의 한 형태일 뿐, 주체와 술어가 합쳐진 특정한 종류의 문장으로서, 어떤 것이 진실인지 거짓인지를 주장할 수 있다. 그것은 생각이나 추상적인 실체가 아니다. 프로포시티오(propositio)라는 단어는 라틴어에서 온 것으로, 삼단논법의 첫 번째 전제를 의미한다. 아리스토텔레스는 전제(프로타시스)라는 단어를 이런저런 것을 긍정하거나 부정하는 문장으로 사용하므로(Posterior Analytics 1. 1. 24a 16) 전제 역시 말의 형식이다.

그러나, 현대 철학 논리에서처럼, 그것은 문장에 의해 주장되는 것을 의미한다. 브래들리와 같은 프레지와 러셀 이전의 작가들은 때때로 "판단"을 문장과 구별되는 것으로 말하기도 했지만, 이것은 전혀 같지 않다. 더욱 혼란스러운 것으로서, "sentence"라는 단어는 의견이나 판단을 의미하는 라틴어에서 유래되었으며, 따라서 "proposition"에 해당한다.

명제의 논리적 특성은 긍정(주제의 술어는 긍정)인지 부정(주제의 술어는 부정)인지 여부다. 그러므로 철학자의 사망은 보편적으로 확인되기 때문에 모든 철학자는 긍정적이지만, 반면에 어떤 철학자도 그러한 사망률을 특히 부인함으로써 부정적이지는 않다.

명제의 수량은 보편적인지 여부(모든 과목 또는 "전체"에 대해 술어를 확인 또는 부인한다) 또는 특정(일부 과목 또는 "부분"에 대해 술어를 확인 또는 부인한다)이다. 실존적 수입이 가정된 경우, 부인하지 않는 한 계량화는 적어도 하나의 주제의 존재를 암시한다.

단수 항

아리스토텔레스에게 단수와 보편의 구별은 단순한 문법적인 것이 아니라 근본적인 형이상학적 것이다. 아리스토텔레스의 단수 용어는 일차적인 물질로, 그 자체로만 추측할 수 있다: (이) 칼리아스나 (이) 소크라테스(Socrates)는 다른 어떤 것보다도 우위에 있는 것이 아니므로, 모든 소크라테스가 모든 인간(De Int. 7; Meta)을 말하는 것은 아니다. D9, 1018a4). "이쪽으로 오는 사람은 칼리아스"라는 문장에서처럼 문법적 술어로 특징지어질 수 있다. 그러나 그것은 여전히 논리적인 주제다.

그는 범용(카톨루)[4] 2차 물질인 제네라를 1차 물질, 특히 (카스톤)[4][5] 표본과 대조한다. "항상, 또는 대부분" 일반화될 수 있는 한, 우주의 형식적 성질은 과학 연구와 형식 논리 양쪽 모두의 주제다.[6]

삼단논법의 본질적인 특징은 두 전제의 네 가지 용어 중 하나는 반드시 두 번 발생해야 한다는 것이다. 그러므로

- 모든 그리스인은 남자다.

- 모든 인간은 죽는다.

한 전제의 주제는 다른 전제의 술어여야 하며, 따라서 논리에서 주체와 술어로 모두 기능할 수 없는 모든 용어, 즉 단수 항을 제거할 필요가 있다.

그러나 17세기 판의 인기 있는 삼단논법인 포트 로얄 로직에서는 단수 용어가 보편적으로 취급되었다.[7]

- 모든 사람은 인간이다.

- 소크라테스는 모두 남자다.

- 소크라테스는 모두 인간이다.

이것은 명백히 어색한데, 프레지가 시스템을 파괴적으로 공격하면서 착취한 약점이다.

유명한 삼단논법 "소크라테스는 사람이다..."는 아리스토텔레스처럼 자주 인용되지만,[8] 사실 오르간 어디에도 없다. Sextus Empiricus in hyp. Sextus Empiricus in hyp Pyrrh (Pyrronism의 아웃라인) i. 164는 먼저 관련 삼단논법을 언급한다. "소크라테스는 인간이다, 모든 인간은 동물이다, 그러므로 소크라테스는 동물이다."

철학에 대한 영향

아리스토텔레스식 논리 체계는 프랑스의 정신분석학자 자크 라칸의 후기 철학에 엄청난 영향을 미쳤다. 1970년대 초, 라칸은 아리스토텔레스의 용어 논리를 프레게와 자크 브룬슈비히의 방법으로 재작업하여 성화의 네 가지 공식을 만들어냈다.[9] 이러한 공식들은 반대라는 광장의 형식적인 배치를 유지하지만, 그들은 라칸의 특정한 부정적인 명제의 '본질 없는 존재'에 의해 두 자질의 보편성을 훼손하려 한다.[10]

용어논리의 쇠퇴

로돌푸스 아그리콜라 프리시우스(1444–1485)와 라무스(1515–1572)와 같은 논리학자들이 장소 로직을 장려하기 시작하면서 유럽에서는 용어 논리가 쇠퇴하기 시작했다. 포트-로얄 논리(Port-Royal Logic), 또는 때로는 '전통 논리'라고 불리는 논리 전통은 명제를 용어가 아닌 사상의 결합으로 보았지만, 그 외에는 용어 논리학의 많은 관습을 따랐다. 그것은 19세기까지 특히 영국에서 영향력이 있었다. 라이프니츠는 독특한 논리 미적분을 만들어냈지만, 1900년경 루이 쿠투라트가 라이프니즈 나클라스를 거치면서 논리학의 선구적인 연구들을 발표하기 전까지는 거의 모든 논리에 관한 그의 연구들은 미발표와 미발표 상태로 남아 있었다.

19세기 부울(1815–1864)과 벤(1834–1923)의 작품과 같은 논리의 대수화를 위한 시도는 일반적으로 용어 로직 전통의 영향을 많이 받은 시스템을 산출했다. 첫 번째 술어 논리는 1950년 이전에는 거의 읽히지 않았던 프레게의 랜드마크 베그리프슈리프트(1879년)의 논리로서, 부분적으로 그 별난 표기법 때문이었다. 우리가 알고 있는 현대의 술어 논리는 1880년대에 페아노(1858–1932)와 더 나아가 에른스트 슈뢰더(1841–1902)의 저술로 시작되었다. 그것은 베르트랑 러셀과 A. N. 화이트헤드의 손에 결실을 맺었는데, 그의 공국(Principia Mathematica, 1910–13)은 페아노의 술어 논리의 변형을 이용했다.

용어 논리학은 또한 전통적인 로마 가톨릭 교육, 특히 신학파의 교육에서도 어느 정도 살아남았다. 중세 카톨릭 신학, 특히 토마스 아퀴나스의 저술은 강력한 아리스토틸렌 캐스팅을 가지고 있었고, 따라서 용어 논리학은 카톨릭 신학적 추론의 일부가 되었다. 예를 들어, 가톨릭 신학에서 사용하기 위해 작성된 조이스의 논리 원리(1908; 제3판 1949년)는 프레지나 베르트랑 러셀에 대해서는 언급하지 않았다.[11]

리바이벌

일부 철학자들은 다음과 같은 서술적 논리를 불평했다.

- 그 구문이 우리의 일상적인 추리에서 나타나는 문장의 구문을 따르지 않는다는 점에서 어떤 의미에서는 부자연스럽다. Quine이 인정한 대로 "Procrustean"으로 기능과 논쟁, 정량화, 바운드 변수의 인공 언어를 채택하고 있다.

- 이론적인 문제로 고통받고, 아마도 가장 심각한 것은 빈 이름과 신분증일 것이다.

가레스 에반스와 같이 전적으로 주류에 속하는 학계 철학자들조차도 다음과 같이 썼다.

- "나는 동음이의어 이론에 대한 선호로 의미 조사에 착수했다; 실제로 언어에 존재하는 통사적 및 의미적 장치를 진지하게 고려하려는 이론들...나는 그런 이론을 선호한다... 숨겨진 논리 상수를 "발견"함으로써 [A's all is B's] 형태의 사건만 다룰 수 있는 이론에 대해... 그 반대는 그러한 [프레지안] 진실의 조건이 정확하지 않다는 것이 아니라, 우리 모두가 간절히 원하는 의미에서 문장의 통사적 형상은 오해의 소지가 많은 표면 구조로 취급된다는 것이다."(Evans 1977)

참고 항목

메모들

- ^ 드그난, M. 1994. 최근 아리스토텔레스의 논리학 연구. 철학책 35.2 (1994년 4월) : 81-89.

- ^ *"사전 분석, Aristotle: 제1권, 기셀라 스트라이커(번역 및 해설), 옥스퍼드 UP, 2009년, 268pp, $39.95(pbk), ISBN978-0-19-925041-7." 노트르담 철학적 리뷰, 2010.02.02.

- ^ Parsons, Terence (2012). "The Traditional Square of Opposition". In Edward N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 ed.). 3-4.

- ^ a b καθόλου. 리델, 헨리 조지; 스콧, 로버트; 페르세우스 프로젝트의 그리스-영어 렉시콘.

- ^ καθ' ἕκαστον in Liddell and Scott.

- ^ 그것들은 De 해석서에서 간략하게 언급되어 있다. 이후 아리스토텔레스가 그의 삼단논법을 체계적으로 정리한 <사전분석>의 장에서는 완전히 무시된다.

- ^ 아르나울드, 앙투안, 니콜, 피에르; (1662) 라 로지크, 오 라르트 드 펜서. 2부 3장

- ^ 예를 들어: Kapp, 그리스 전통 논리의 기초, 뉴욕 1942, 페이지 17, 코플스턴 A 철학사 vol. 나, 페이지 277, 러셀, 서부철학의 역사 런던 1946 페이지 218.

- ^ "The Aristotelian Roots of Lacan's Formulas of Sexuation".

- ^ Urban, William J. (2015). Lacan and Meaning: Sexuation, Discourse Theory, and Topology in the Age of Hermeneutics. New York. pp. 108–10, 132–3. ISBN 978-1530345502.

- ^ 콥스턴의 철학사

참조

- 보첸스키, I. M. 1951년 고대 형식 논리학. 노스홀랜드.

- 루이스 쿠투라트, 1961년 (1901) La Logique de Leibniz. 힐데스하임: 게오르크 올름스 베를라그스부흐한들룽.

- 1977년 개러스 에반스 "프로눈, 정량자 및 상대적 조항" 캐나다 철학 저널.

- 피터 기흐, 1976년 이유와 논쟁. 캘리포니아 대학교 출판부.

- 해먼드와 스컬러드, 1992년 옥스퍼드 고전 사전. 옥스퍼드 대학 출판부, ISBN 0-19-869117-3.

- 조이스, 조지 헤이워드, 1949년 (1908) 논리학의 원리, 제3판. 롱맨스. 카톨릭 신학교에서 사용하기 위해 쓰여진 설명서. 전통적 논리에 권위적이며, 중세 및 고대 출처에 대한 많은 언급이 있다. 현대적 형식 논리의 기미가 전혀 없다. 저자는 1864-1943년에 살았다.

- 1951년 얀 루카시에비치 아리스토텔레스의 삼단논리학, 근대적 형식논리의 관점으로부터. 옥스퍼드 유니브 누르다

- 1904년 존 스튜어트 밀. 논리학의 체계, 8부. 런던.

- 패리와 해커 1991년 아리스토텔레스식 논리학 뉴욕 주립대학 출판부.

- 아서 프라이어

- 1962: 공식 논리학, 2차 개정판 옥스퍼드 유니브 신문. 주로 현대적 형식논리에 전념하면서도 용어와 중세적 논리가 많이 담겨 있다.

- 1976년: 명제와 조건의 독트린. 피터 지치와 A. J. P. 케니, 에드스 런던: 덕워스.

- 윌러드 퀴네, 1986년 논리철학 제2편. 하버드 유니브 누르다

- 로즈, 린 E, 1968년 아리스토텔레스의 삼단논법. 스프링필드: 클라렌스 C. 토마스.

- 소머스, 프레드

- 1970: "용어의 미적분", 마인드 79: 1-39. 1987년 엥글브레센에서 다시 인쇄됨. 새로운 삼단논법 뉴욕: 피터 랭. ISBN 0-8204-0448-9

- 1982년: 자연어의 논리. 옥스퍼드 대학 출판부

- 1990년: "용어의 논리에 관한 논의" 노트르담 31 저널: 106–26.

- 그리고 2000년 조지, 잉글브레트슨: 공식적인 추론에 대한 초대장. 용어의 논리. 알더쇼트 영국: 애쉬게이트. ISBN 0-7546-1366-6.

- 2008년 사볼시 로른 수치 용어 논리학. 루이스톤: 에드윈 멜렌 프레스

외부 링크

| 위키미디어 커먼즈에는 용어 논리 관련 미디어가 있다. |

- PhilPaper의 용어 논리

- Smith, Robin. "Aristotle's Logic". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- "Term logic". Internet Encyclopedia of Philosophy.

- 아리스토텔레스의 용어 온라인 논리-이 온라인 프로그램은 아리스토텔레스 논리에 대한 실험과 연구를 위한 플랫폼을 제공한다.

- 주석이 달린 참고 문헌:

- 플래닛매트릭스: 아리스토텔레스식 논리학.

- 용어 로직을 위한 인터랙티브 삼단논리학 기계 웹 기반 삼단논리학 기계 오류, 그림, 용어 및 삼단논법 모드 탐색을 위한 삼단논리학 웹 기반 삼단논리학 기계