디감바라 수도승

Digambara monk

| 시리즈의 일부(on) |

| 자이나교 |

|---|

|

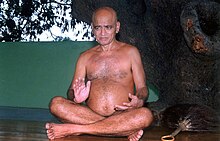

디감바라 사두(Digambara Sādhu)는 자이나교의 디감바르 전통에 나오는 사두로, 사복상하의 가장 높은 사지를 차지하는 존재입니다.그들은 "아무런 유대감이 없는 사람"이라는 뜻의 "너그랜트"라고도 불립니다.디감바르 사두스는 아힘사(무상), 진리, 비도둑, 독신, 무소유의 다섯 가지 최고 서약을 준수하는 28개의 주요 속성을 가지고 있습니다.디감바르 사두는 깃털 거품기, 물박, 경전만 가지고 있을 수 있습니다.

자이나교에서 목샤(해방)를 이루고자 하는 ś라바카(가주)들은 모든 소유물을 포기하고 금욕자가 됩니다.야인 율법에 따르면,[2] 드라비야삼그라하:

금욕자(사두)에 대한 경례는 신앙과 지식이 풍부하며, 그는 반드시 해방으로 이어지는 순수한 행위를 끊임없이 실천합니다.

— Dravyasaṃgraha (54)

디감바르 사두스는 "아무런 유대감이 없는 사람"이라는 뜻의 니그랜트라고도 불립니다.[3]그 용어는 원래 전지에 도달하려고 하는 사람들에게 적용되었고, 그들은 무니스라고 불렸습니다.[4]

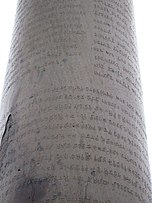

리샤바나트(첫 번째 티르산카르)는 현재 반주기의 첫 번째 디감바르 사두(아바사르피니)라고 합니다.[5]기원전 4세기 초 그리스 기록에 체육학자(벌거벗은 철학자)가 존재한 것은 고대 ś 드라마 ṇ라 관행을 보존해왔다는 디감바르족의 주장을 뒷받침합니다.아차랴 바드라바후, 아차랴 쿤다쿤다는 가장 존경받는 디감바르 사두스 중 두 명입니다.

뮬라 구 ņ라스(근덕)

모든 디감바라 수도사는 28명의 물라 거나(28명의 주요 속성)를 의무적으로 준수해야 합니다.이것들은 또한 뿌리 덕이라고도 불리는데, 왜냐하면 그것들이 없으면 다른 성덕을 얻을 수 없다고 하기 때문입니다.그러므로 그들은 줄기와 가지가 조화되지 않은 채로 생겨나는 뿌리와 같습니다.[7]이 28가지 주요 속성은 다음과 같습니다: 5가지 최고 서약 (마하브라타), 5가지 규칙 (사미티), 5가지 감각 통제 (파넨드리야 니로다), 6가지 기본 의무 (ş다바 ś야카), 그리고 7가지 규칙 또는 제한 (니야마).

마하브라타스

아차리아 사만타바드라의 라트나카라 ņ다카 ś라바카카라에 따르면 다음과 같습니다.

다섯 종류의 죄(상해, 거짓, 절도, 흉악, 애착)의 약속을 스스로 행하여, 이것들이 행해지도록 하고, 다른 사람에 의해 행해졌을 때 그것들을 승인하는 것은 세 종류의 활동(몸, 말, 생각)을 통해 유명한 금욕자들의 위대한 맹세(마하브라타)를 구성합니다.

— Ratnakaraņdaka śrāvakācāra (72)

- 아힘사 디감바라 승려의 첫 번째 서약은 아히 ṃ사(무상)의 준수와 관련이 있습니다.스님은 다음 세 가지 형태 모두에서 자신의 사(부상)를 포기해야 합니다.[8]

- K ŗ타 – 그는 자신에게 어떤 (부상) 행위도 해서는 안됩니다.

- 카리타 – 그는 다른 사람에게 부탁해서는 안 됩니다.

- 아누모다나 – 그는 어떤 식으로든 그 행위에 뒤이은 말이나 행동을 함으로써 자신의 행위를 위임하도록 부추겨서는 안 됩니다.

경전에 따라 아힘사의 종류는 다섯 가지가 있었습니다.이것들은 다음의 부정입니다: 결박, 구타, 팔다리 절단, 과중, 음식과 음료의 보류.하지만 수세기에 걸쳐 자인의 승려들과 철학자들은 더 엄격한 의미와 실행을 더해왔습니다.아힘사의 개념은 서기 10세기 이후의 경전에서 특히 잘 확장되고 다양하게 만들어졌습니다.

스님은 어떤 생물에게도 행동이나 생각을 해쳐서는 안 됩니다. - 진실 디감바라 수도승은 비록 사실이지만, 생명체에게 상처를 입힐 수 있는 말을 해서는 안 됩니다.

- 아스테야(도둑질 아님) 주지 않으면 아무것도 가져가지 않습니다.야인의 문헌인 타트바르타수트라(Tattvarthasutra)에 따르면, 이 맹세를 강화하는 다섯 가지 준수 사항은 다음과 같습니다.[9]

- 고독한 장소에서의 거주,

- 인적이 드문 거주지에서의 거주,

- 다른 사람들에게 방해가 되지 않고,

- 깨끗한 음식의 수용, 그리고

- 형제 수도승들과 다투지 않는 것.

- 브라흐마차랴 브라흐마차랴는 성기능에 대한 자기통제를 말합니다.모든 종류의 자연스럽고 부자연스러운 성차별을 피하는 것을 의미합니다.[10]

- 아파리그라하 세속적인 것들과 외래적인 본성들, 외적인 것들과 내적인 것들에 대한 포기.[7]

활동의 5배 규제

- 이리아 사미티

디감바라 수도사는 어둠 속에서도 풀밭에서도 움직이지 않고, 걸어서 많이 다니는 길만 따라 움직입니다.이동하는 동안, 그는 어떤 생물도 밟지 않도록 앞의 땅을 4 큐빗(2야드)까지 관찰해야 합니다.[14]이 사미티(제어)는 다음과 같이 전달됩니다.[15]- 앞에 있는 땅을 볼 때 충분히 조심하지 않는 것, 그리고

- 항로에 따른 관광

- 바샤사미티

누구를 비난하거나 나쁜 말을 하지 않는 것. - 에샤나

음식물 섭취에 있어서 순도가 가장 높은 것은 에샤나 사미티입니다.음식은 tarasaj ī바(두 가지 이상의 감각을 가진 생명체)에게 네 가지 종류의 고통이 없어야 합니다, viz.- 고통이든 문제든

- 절단, 천공 등

- 괴로움이나 정신적 고통, 그리고

- 파괴 혹은 살상

- 기괴한 사람

물건을 들었다 [16]놨다 할 때 조심하는 것. - 프라티 ş타파냐

시체 폐기물을 생물이 없는 곳에 처리하는 것.[17]

오감의 엄격한 통제

판친드리니로드

이것은 감각을 통해 마음에 호소하는 모든 것을 포기하는 것을 의미합니다.[17]이것은 관련된 감각 대상에 대한 모든 애착과 혐오를 벗어남을 의미합니다.

- touch ( sparśana)

- 맛 (라사나)

- 냄새를 맡다 (그라 ņ라)

- sight ( chakşu)

- 청력( śrotra)

6가지 필수 임무

7가지 규칙 또는 제한(니야마)

- 단타반

치아를 닦을 때 치아 가루를 사용하지 않기. - 부샤얀

땅 위나 나무로 만든 팔레트에서만 휴식을 취하는 것. - 아스나나

무욕.디감바라 수도승은 목욕을 하지 않습니다.참팟 라이자인은 그의 저서 "산냐사 달마"에서 다음과 같이 말합니다.성인은 목욕을 할 수 없습니다.시신에 대한 관심을 고정시키는 것이기 때문입니다더러움이나 지저분함은 의심할 여지가 없습니다.그는 목욕이나 이 닦을 생각을 할 겨를이 없습니다.그는 자신의 경력에서 가장 위대한 대회, 즉 죽음과의 투쟁을 준비해야 하며, 그의 외부 인물의 미화와 장식에 참석하는 데 시간과 기회를 낭비할 여유가 없습니다.아니요, 그는 죽음이 단지 복합물인 육체적인 사람의 형태로만 나타난다는 것을 충분히 알고 있습니다. 그래서 본질적으로 해체와 해체의 책임이 있습니다.[20]

- 에카스티티 보쟈나

안정된 자세로 음식을 섭취하는 것.[1] - 아라라

스님은 하루에 한 번 음식과 물을 먹습니다.그는 46개의 결점(도 ş라), 32개의 방해물(안타라야), 14개의 오염물(말라도 ş라)이 없는 순수한 음식을 받아들입니다. - 케 ś라롱치

손으로 머리와 얼굴의 털을 뽑습니다.[2] - 낭냐

옷을 버리다.

달마

자인의 문헌에 따르면, 승려의 법은 10배이며, 10가지의 탁월함 또는 미덕을 포함합니다.[21]

- 참고용:육체를 보존한다는 이유로 식량을 구하러 나가는 고행자에게 분노를 느끼는 일, 악랄한 사람들로부터 무례한 말이나 조롱이나 조롱을 당하는 일, 수치심, 육체적 고통 등과 같은 추잡함이 없는 일.

- 겸손(겸손):높은 출생, 높은 지위 등을 이유로 오만이나 이기심이 없는 것.

- 단순성:비뚤어짐이 없는 행동.

- 순결: 탐욕으로부터의 자유.

- 진실: 고귀한 사람들 앞에서 순결한 말을 사용합니다.

- 자가 구속:조심스러운 활동을 하는 동안 부상에서 생활 원칙과 감각적인 즐거움까지 제거하는 것.

- 최고 긴축 정책:누적된 카르마를 파괴하기 위해 참회를 받는 것은 긴축입니다.긴축은 열두 종류입니다.

- 선물 - 성도에게 적합한 지식 등을 주거나 주는 것

- 미첨부 : 몸에 대한 장식을 포기하고 '이것이 내 것이다'라는 생각.

- 완벽한 독신주의:이전에 즐겼던 즐거움을 떠올리지 않기, 성적 열정에 대한 이야기를 듣지 않기(성애 문학을 포기하기), 여성이 사용하는 침구와 좌석을 포기하기 등으로 구성되어 있습니다.

모든 용어에 '완벽' 또는 '최고'라는 단어를 추가하여 시간적 목적의 회피를 나타냅니다.

스물두 가지 괴로움

자인 텍스트에는 목샤(해방)를 이루고자 하는 금욕자가 견뎌야 할 22가지 고난(파 īş하하자야)이 나열되어 있습니다.이것들은 고통 없이 견뎌야 합니다.[22][23]

- ş우다 – 굶주림;

- 삼 ş하 – 갈증;

- śī타 – 추위;

- u şņa – 열;

- 단 ś라마 ś카 – 곤충에 물린 부위

- 나그냐 – 벌거벗음;

- rati – 불쾌감;

- str ī – 여성적 매력으로 인한 장애;

- 카리야 – 배회로 인해 발생하는 불편함;

- ni şadhya – 자세의 불편함;

- śayya – 불편한 소파

- 아크로 ś라 – 꾸짖음, 모욕;

- 바다 – 폭행, 부상;

- 야카나 – 부탁을 빌지 않겠다는 결심;

- 알라바 – 얻는 것이 부족함; 여러 집에서 며칠 동안 음식을 얻지 못함;

- 로가 – 병;

- tra ņaspar śa – 풀잎으로 인한 통증

- 말라 – 신체의 더러움;

- satkara-puraskarra – (경건과 명예의 absence)

- prajnā – (학습의 conce);

- ajñna – 지식 습득에 실패함으로써 발생하는 절망이나 불안;

- 다르 ś라나 – 공적인 업적의 성취가 지연됨에 따라 불신.

외고성

자인 텍스트인 사르바르타시디에 따르면, "고통은 우연히 일어나는 것입니다.모멸은 스스로 자초하는 것입니다.이것들은 외부적인 것에 의존하고 다른 사람들이 이것들을 보기 때문에 외부적인 것이라고 불립니다."[25]

타트바르츠수트라를 포함한 여러 자인 문헌들은 수행할 수 있는 여섯 가지 외부적인 엄격함에 대해 언급하고 있습니다.[26]

- 자기 통제와 훈육을 촉진하기 위한 '금식', 애착 파괴

- '감소된 식단'은 자기 통제, 악에 대한 억제, 만족감을 갖고 쉽게 공부할 수 있도록 경계심을 기르기 위한 것입니다.

- '특별한 제한'은 구걸을 위한 집 등의 수를 제한하는 것으로, 이는 욕망을 극복하기 위한 것입니다.

- 기 등 '자극적이고 맛있는 음식 포기'는 감각으로 인한 흥분을 억제하고 수면을 극복하며 공부를 쉽게 하기 위한 것입니다.

- 외로운 거주지:도사는 독신주의, 공부, 명상 등을 방해하지 않고 유지하기 위해 '고독한 곳에 거처를 마련'하거나 벌레가 없는 집을 만들어야 합니다.

- 태양 아래에 서 있고, 나무 아래에 살고, 어떤 덮개도 없이 탁 트인 장소에서 잠을 자는 것, 다양한 자세들 – 이 모든 것들이 여섯 번째 긴축 정책, 즉 '몸의 부식'을 구성합니다.

자인 스님들과 고급 평신도들은 해가 진 후에 라트리-보자나-티야가-브라타의 맹세를 지키며 먹는 것을 피합니다.[27]디감바라 승려들은 하루에 한 번만 식사를 함으로써 더 엄격한 서약을 지킵니다.[27]

아차랴

아차랴는 주현대사 또는 수장을 의미합니다.아차랴에는 36개의 주요 속성(물라구 ņ라)이 있습니다.

- 열두 종류의 금욕(타파스);

- 열 가지 덕목 (다사락 ş라 ņ다마);

- 믿음, 지식, 행위, 금욕, 권력에 관한 다섯 종류의 의식.다음과 같습니다.[29]

- 다르 ś냐라: 순수한 자아가 자아에 속한 유일한 대상이며 카르마 물질을 포함한 모든 다른 대상들(드라비야 카르마와 노카르마)은 외계인입니다. 나아가 여섯 가지 물질(드라비야), 일곱 가지 현실(타트바스), 지나, 스승, 성경에 대한 숭배를 믿는 것은 신앙(다르 ś냐)에 대한 준수입니다.

- 순수한 자아는 망상이 없고, 애착과 혐오, 지식 그 자체와는 구별되며, 항상 이 관념을 고수하는 것이 지식(jñnā)에 대한 준수입니다.

- 카리트라카라: 애착 등으로부터 자유로워지는 것은 열정에 의해 방해를 받는 올바른 행동입니다.이 점에서 볼 때, 모든 부패한 성향으로부터 자유로운 순수한 자아에 항상 몰두하는 것은 행위(caritrā)에 대한 준수입니다.

- 타파카라: 다양한 종류의 긴축 정책 수행은 정신적인 진보에 필수적입니다.감각과 욕망에 대한 적절한 통제를 가진 참회의 수행은 엄격함(tapā)에 대한 준수를 구성합니다.

- 브 ī랴카라: 진정한 힘에 대한 왜곡과 은폐 없이, 위의 네 가지 의식을 완전한 활력과 강도로 수행하는 것이 권력에 대한 준수(브 ī랴)를 구성합니다.

- 6개의 필수 직무(ş다바 ś야카), 그리고

- Gupti: 다음의 세 가지 활동을 조절합니다.[16]

- 본체;

- 말의 기관, 그리고

- 마음

참고 항목

메모들

- ^ 디감바라 수도사의 음식 섭취량은 다음과 같이 설명됩니다.

- 고차리.이것은 소가 자신을 먹이러 오는 사람의 아름다움, 장식품, 옷의 풍성함 등에 관심을 두지 않는 것처럼 승려의 행위도 마찬가지라는 것을 의미합니다.

- 벌의 행동에 대한 비유.벌이 꿀을 추출하는 꽃을 손상시키지 않고 꿀을 채취하기 때문에, 주는 사람에게 상처를 주거나 불편을 주지 않고 성자가 그의 음식을 가져가는 것과 같은 방식입니다.

- 구덩이를 채우는 중.사람들이 구덩이를 가득 채울 때에는, 그 구덩이가 어떤 물질로 가득 차든지, 그 물질로 가득 차든지, 음식이 이롭지 않다는 생각에 상관없이, 성자도 그의 배를 바라봐야 합니다.

- ^ S.A. Jain 교수는 자인 텍스트를 영어로 번역해 다음과 같이 쓰고 있습니다.

젊음의 꽃을 피운 사랑스럽고 도취한 여인들 앞에서 외로운 뱃사람, 집 등에 사는 고행자는 비록 그들로 인해 방해를 받지만 동요나 흥분으로부터 자유롭습니다.마찬가지로, 그는 거북이가 껍질을 덮고 있는 것처럼 감각과 마음의 동요를 가라앉힙니다.그리고 미소, 매력적인 입담, 상냥한 눈빛과 웃음, 욕망에 찬 느린 여성의 움직임, 큐피드의 화살은 그에게 아무런 영향을 미치지 못합니다.이것은 여성이 일으킨 소란을 극복하는 것으로 이해되어야 합니다.[24]

참고문헌

- ^ a b Jain 2013, p. 197.

- ^ a b c Jain 2013, 페이지 196.

- ^ B.K. Jain 2013, 62쪽.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 19.

- ^ B.K. Jain 2013, p. 31.

- ^ a b 짐머 1953, 210쪽.

- ^ a b C.R. Jain 1926, 페이지 26.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 28.

- ^ Jain 2011, p. 95.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 29.

- ^ Hultzsch, E. (1925). Inscriptions of Asoka (in Sanskrit) (new ed.). pp. 132.

- ^ Baruah, Bibhuti (2000). Buddhist Sects and Sectarianism. Sarup & Sons. p. 15. ISBN 9788176251525.

- ^ Hirakawa, Akira (1993). A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahāyāna. Motilal Banarsidass. p. 100. ISBN 9788120809550.

- ^ Jain 2013, p. 55.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 62.

- ^ a b Jain 2013, 페이지 125.

- ^ a b c C.R. Jain 1926, 페이지 37.

- ^ Jain 2012, 페이지 143.

- ^ Jain 2012, 191쪽.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 45.

- ^ C.R. Jain 1926, 페이지 49.

- ^ Jain 2012, p. 156.

- ^ S.A. Jain 1992, 페이지 252-256.

- ^ S.A. Jain 1992, 페이지 252.

- ^ S.A. Jain 1992, 페이지 263.

- ^ Jain 2013, 페이지 133.

- ^ a b Jaini 2000, 페이지 285.

- ^ Jain 2013, p. 189-191.

- ^ Jain 2013, 190쪽.

원천

- Jain, Babu Kamtaprasad (2013), Digambaratva aur Digambar muni, Bharatiya Jnanpith, ISBN 978-81-263-5122-0

- Jain, Champat Rai (1926), Sannyasa Dharma,

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

This article incorporates text from this source, which is in the public domain. - Jaini, Padmanabh S., ed. (2000), Collected Papers On Jain Studies (First ed.), Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-1691-6

- Jain, S.A. (1992), Reality (Second ed.), Jwalamalini Trust,

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

This article incorporates text from this source, which is in the public domain. - Jain, Vijay K. (2013), Ācārya Nemichandra's Dravyasaṃgraha, Vikalp Printers, ISBN 9788190363952,

Non-copyright

- Jain, Vijay K. (2012), Acharya Amritchandra's Purushartha Siddhyupaya: Realization of the Pure Self, With Hindi and English Translation, Vikalp Printers, ISBN 978-81-903639-4-5,

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

This article incorporates text from this source, which is in the public domain. - Jain, Vijay K. (2011), Acharya Umasvami's Tattvarthsutra (1st ed.), Uttarakhand: Vikalp Printers, ISBN 978-81-903639-2-1,

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

This article incorporates text from this source, which is in the public domain. - Zimmer, Heinrich (1953) [April 1952], Campbell, Joseph (ed.), Philosophies Of India, London: Routledge & Kegan Paul Ltd, ISBN 978-81-208-0739-6,

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

This article incorporates text from this source, which is in the public domain.