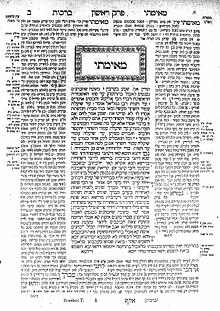

베라크핫 (추상)

Berakhot (tractate) Tracate Berakhot의 첫 페이지 | |

| 탈무드의 궤도 | |

|---|---|

| 영어: | 축복 |

| 세더: | 제라이임 |

| 미쉬나 수: | 57 |

| 장: | 9 |

| 바빌로니아 탈무드 페이지: | 64 |

| 예루살렘 탈무드 페이지: | 68 |

| Tosefta 장: | 6 |

베라크핫(헤브루: בְּרָ,,,, 로마자: Brakhot, light. "복음")은 미쉬나(Misshnah)와 탈무드(Talmud)의 Seder Zeraim("씨앗의 순서")의 첫 트랙테이트다. 트랙테이트는 기도법, 특히 쉐마와 아미다와 여러 가지 상황에 대한 축복을 논한다.

트랙테이트의 많은 부분이 많은 베라크핫(영어:축복)과 관련이 있기 때문에, "복은 주여, 주여..."라는 말로 시작하는 공식적인 소송적 요소를 모두 구성하기 때문에, 이 특별한 형태의 기도의 초기 단어에서 이름이 붙여졌다.[1]

베라코트는 세더 제라임에서 유일하게 바빌로니아 탈무드에 게마라 - 미쉬나에 대한 광견병 분석과 해설을 가지고 있다. 그러나 Seder Zeraim의 모든 땅에는 예루살렘 탈무드가 있다. 이 트랙테이트를 위한 토스프타도 있다.

이 트랙테이트에 상세히 기술된 유대교 종교법은 후기 탈무드 시대 이후 모든 유대교 공동체의 소송을 형성해 왔으며, 이후 유대교 법률 규정에 의해 설명되는 것처럼 단지 사소한 변화만으로 현재까지 전통적인 유대교 공동체에 의해 계속 관찰되고 있다.

주제

이 트랙테이트의 미샤나는 일상 기도 서비스의 측면, 주로 형식적인 기도와 축복을 위한 법률을 다루며, 이러한 기도의 내용, 신학 또는 합리성에 대한 간헐적 또는 우발적으로만 다룬다. 이러한 측면들은 토스프타, 게마라, 미드라쉬의 구절에서 더 길게 논의된다. 탈무드는 트랙테이트에서 다루는 주제에 대해 성서적 근거를 어느 정도 파악하지만, 미슈나족은 성서적 출처에 대한 언급만 가끔 하면서 주제에 따라 자료를 정리한다.[2][3]

이 트랙테이트에서 다루는 세 가지 소송 범주에 관한 법률은 다음과 같다.[1][4]

- 매일 아침 저녁 쉐마 기도회 낭독

- 탈무드의 용어로 아미다, 또는 테필라라고 부르는, 조용히 서서 낭송되는 각 예배의 중심 기도.

- 음식, 음료, 향료의 향유와 중요한 사건이나 상황에 대한 축복을 위해 낭송한다.

트랙테이트의 첫 세 장은 쉐마(Shema)의 리사이틀, 다음 두 장은 테필라(Tefilla)의 리사이틀, 마지막 네 장은 다양한 축복을 논한다.[1][4]

이 트랙테이트에서 논의하기 위한 성경적 근거는 쉐마와 관련된 토라(Deut. 6:4–9, Deut. 11:13–21 및 번호 15:37–41)에서 도출되었다. 더트로부터의 식사 후의 은혜에 대하여. 8시 10분, 그리고 기도회 낭독과 기도가 매일 세 번 낭송되어야 한다는 추론에 대한 다른 성서적 언급에서 나왔다.[3]

쉐마

셰마 암송 의무는 더트 6장 7절과 더트 11장 19절의 토라의 구절에서 유래한 성서적 명령으로, 유대인이 "주는 하나"(더트 6장 4절)를 선언함으로써 "하늘의 왕권 요크"의 수용을 단언할 의무를 이행하는 길을 구성한다.[2]

탈무드는 이를 요구사항이 발생하는 두 단락(각 6:4–9, 11:13–21)을 매일 저녁(누울 때)과 아침에("일어나올 때")에 두 번씩 암송하기 위한 특정한 계명으로 설명한다. 트랙테이트는 쉐마가 저녁과 아침에 말해야 하는 정확한 기간을 정의하고, 리사이틀의 조건을 명시하며, 누가 이 미츠바("명령")[4]에서 면제되는지를 규정한다.

미쉬나는 또한 세마(Number 15:37–41)에 제3구역을 추가하도록 명령하고 있는데, 이는 의식의 프링게스의 계명과 이집트로부터의 엑소더스 인가를 인정해야 하는 일상적인 의무와 관련된 것이다.[2]

기도

트랙테이트는 주 랍비네틱 기도를 다루며, 조용히, 중단 없이 읊조리며, 서서 아미다 또는 "서 있는 기도"로 알려진 동안, 또는 간단히 테필라("기도자")로 통한다. 이 책의 원본은 "복받으셨습니다, 주 우리의 하나님..."이라는 표준적인 공식으로 시작하여 모두 18개의 축복을 구성했다. 탈무드 시대의 후기에 19번째 축복이 추가되었다.[2]

미슈나는 기도의 구조와 본문을 기정사상으로 삼고 테필라를 총칭하는 것으로 대회의원들과 그들을 따르는 현인들이 제정한 정기적인 기도를 말한다. 3개의 일일 기도회가 개설되었다. 낮의 네 시간이 지날 때까지 아침 시간에는 샤차릿을, 오후에는 예루살렘의 성전에서 매일 아침 제물을, 저녁에는 민차를, 저녁에는 저녁에는 저녁 제물을, 저녁에는 마애리브에 해당한다. 이러한 봉사의 시대는 또한 아브라함, 이삭, 야곱의 족장들의 관습과도 연결되어 있다.[5]

절에서 샤브밭, 축제, 축제의 중간일, 뉴문 등 추가 제물이 희생된 날에는 오전과 오후 예배 사이에 무사프가 추가로 낭송되었다.[5]

미쉬나와 게마라에서의 후속 논의는 세 가지 예배에 대해 지정된 시간을 고려한다. 즉, 18가지 축복을 전부 암송해야 하는 경우, 또는 축약된 버전을 암송해야 하는 경우, 사람이 예루살렘의 사원을 향해 보통 필요한 대로 기도할 필요가 없는 상황, 그리고 필요한 상태에 대한 전통이다.기도할 때의 마음과 미니안("quorum")이 있을 때 기도의 반복을 이끄는 샬리아흐 츠지브르("교회의 대표")의 역할.[4]

축복

보통은 개방 말로"복이 있다면, 주 우리 하나님, 왕의 우주..."그 tractate 특정 자리를 위해 축복에 대해 논한다 공식화해 진"berakhah"는 형식적 예배식의 단위 및 그 Tosefta[6]이 이 일에 대한 신학 근거가 있다는 인식은 사람이 세상에서 수수 없이 이익을 얻어야 한다고 설명합니다.rst 하나님이 풍요의 원천이라는 것을 인정한다.[2]

트랙테이트는 다음을 위해 여러 종류의 축복을 공식화하고 그 사용을 설명한다.

- 음식, 음료, 향료에 대한 다양한 축복을 포함한 육체적 쾌락을 감상하기 위해 낭송되는 즐거움(버킷 하네힌); 야채, 과일, 포도주, 구운 상품, 빵, 그리고 우유, 고기, 생선, 달걀과 같이 직접 지구에서 생산되지 않는 물품에는 다른 축복이 할당된다.[5]

- 안식일 촛불의 점등과 같은 긍정적인 계명(새싹 해미츠보트)을 행하는 것은 보통 미츠바 공연 전으로, 그물라트 야다이임("자극 손 씻기"), 의식 순결을 얻기 위한 미카베에 몰입하는 것, 미츠바 공연 후 축복이 낭송될 때 개종자의 몰입하는 것을 제외한다.[5]

- 바다, 큰 산, 무지개, 번개를 보는 순간 등 다양한 형태의 경외심을 불러일으키는 자연현상(새벽 하레이야)을 보거나, 비극적이거나 재앙적인 사건이 발생한 장소뿐만 아니라 유대인이나 개인에게도 기적이 일어난 곳을 본다.[5]

- 두 가지 주요 유형의 특별한 타임 바운드 이벤트(버킷핫하즈만) - 정기적인 행사지만 축제의 축하와 같은 드물게 또는 첫 번째 태어난 사람의 구원과 같은 특별한 사건/처음 새로운 옷을 입거나 과일을 먹는 것과 같은 특별한 일을 즐길 때 한 계절에, 그리고 일반적으로 어떤 특별한 이익이나 기쁨을 경험할 때.[5]

트랙테이트는 먹기 전에 암송해야 할 축복과 더불어 비르카트 하마존("식후 은혜")으로 알려진 토라(Deut 8:8)에 서명한 복음을 음식을 먹은 후 암송하도록 논의하며, 토라 의무는 사람의 허기를 채우는 식사에만 적용되는 반면 미샤의 랍비들은 암송할 것을 요구하였다.빵 한 냥을 먹다 세 명 이상의 남자가 함께 식사했을 때, 그들 중 한 명은 다른 한 사람을 초대하여 짐문이라고 알려진 식후 은혜("축복")를 암송하도록 한다.[5][7]

이 트랙테이트는 베라카 므아인 샬로시("식후 그레이스의 세 가지 축복을 축약함")를 형성하며, 히브리 성경(신서 8:8)에 수록된 밀, 보리, 포도, 무화과, 석류, 올리브(기름), 날짜(꿀) 등 7종 중 어느 종으로 만든 음식이나 음료를 위해 암송한다.이스라엘의 d빵이나 7종의 산물 외에 다른 모든 음식에 대해서는 하나의 축복인 베라카 아차로나("먹거나 마신 후에 복음을 읊는 것")가 낭송된다.[5]

트랙테이트는 또한 키두쉬에 대한 다양한 요건, 샤브밧과 축제에서 와인을 통해 낭송되는 성화 기도, 샤브밧과 축제 마지막에 낭송되는 의식의 축복인 하프달라에 대해서도 논의한다.[7]

구조 및 내용

트랙테이트는 9장 57항(미쉬나요트)으로 구성되어 있다. 바빌로니아 탈무드의 표준 빌나 에디션 샤스의 64쪽 양면 페이지와 예루살렘 탈무드의 68쪽 양면 페이지 중 Gemara - 광견병학적 분석 및 미쉬나에 대한 해설을 가지고 있다. 이 트랙테이트에는 6장의 토스프타가 있다.[8]

바빌로니아 탈무드의 트랙테이트 베라크핫은 아그기디드 소재의 양이 많아 평균 daf당 단어가 가장 높다. 이러한 구절들 중 일부는 랍비들의 기도에 대한 태도에 대한 통찰력을 제공하는데, 이는 종종 신의 자비를 간청하는 것으로 정의되기도 하지만, 성서 해석, 전기 서술, 꿈에 대한 해석, 민속을 포함한 많은 다른 주제들도 다루고 있다.[2]

장 내용의 개요는 다음과 같다.

- 제1장은 저녁과 아침의 쉐마 독서의 시간과 방식, 독서에 선행하고 따르는 축복의 수, 리사이틀 동안 서야 할지, 뒤로 젖혀야 할지, 앉아 있어야 할지에 대한 힐렐과 샴마이 가문 간의 논쟁, 그리고 쉐마 전후의 축복을 결정한다.[1][2]

- 제2장에서는 쉐마 낭송회에 대한 적절한 내적 의도와 관심(카바나)을 다루고 있으며, 그것을 묵묵히 읽는 것이 유효한 낭송으로 간주되는지 여부, 부정확한 발음이든 다른 실수가 낭송을 무효로 하는지 여부, 노동자들이 일하면서 쉐마라고 말할 수 있도록 허락했는지, 암송할 수 없게 되어 있는 것에 대한 면제 등을 다루고 있다. 최근 결혼한 카바나와 함께, 랍반 감리엘과 관련된 일련의 비유가 왜 면제가 허용될 수 있는지를 설명하기 위해 인용된다.[1][2]

- 제3장에서는 조문객, 여성, 노예, 미성년자에 대해, 그리고 의식불명 상태에 있는 사람이 세마, 아미다, 그 밖의 축복을 읊어야 할 의무(투마)와 같이, 이 의무에 대한 완전하거나 부분적인 면제를 계속 논의한다.[1][7]

- 제4장에서는 탈무드에서 부르던 주요 기도인 쉐모네 에스레이(문학적으로 "팔십")나 아미다(문학적으로 "서 있는") 또는 간단히 테필라("기도자")를 논하고, 아침, 오후, 저녁에 이 기도를 암송할 수 있는 적절한 시간적 틀, 즉 약칭 아미다의 표현과 암송을 고찰한다. 안식일과 축제일에 읊은 추가 예배("무사프")와 승마 또는 운전 중 아미다.[1][2]

- 제5장에서는 기도 준비의 필요성, 아미다 때 '카바나'와 함께 기도하는 것, 아미다 때 기도하는 것을 방해하는 것, 특히 기도 형식의 추가나 일탈에 관한 것, 비와 같은 구체적인 간청, 행동의 과정 등을 고찰한다. 아미다를 회중에게 암송하다가 독자(shaliach tzibbur)가 실수를 했을 [1][2]때

- 제6장에서는 어떤 종류의 음식을 먹기 전에 반드시 복을 읊어야 한다는 원리를 살펴보고, 여러 종류의 음식을 먹기 전과 후에 복의 형태를 결정한다.[1][4][2]

- 7장에서는 보통 세 명 이상이 함께 식사를 한 빵을 먹는 것으로 정의되는 정식 식사에 이어 비르카트 하마존이라고 알려진 최종 축복의 절차와 그 은혜에 동참하라는 짐문 – 초대에 대해 논한다.[1][4]

- 제8장은 식사와 관련하여 손 씻기 규칙을 마련하여 술잔에 대한 은총을 읊고, 샤브밧과 유대인 명절의 신성화 키두시와 샤브밧의 종식식식인 하프달라, 그리고 식사 때 읊은 축복을 둘러싼 샴마이 가문과 힐렐 가의 분쟁에 대해서도 언급한다. 그들의 리사이틀 [4]순서

- 제9장에서는 기적이 행해진 장소나 종교적 의미가 있는 장소를 우연히 만나거나, 천둥소리를 듣거나 번개나 무지개와 같은 자연현상을 보는 것, 생명우유를 경험하는 것, 위험으로부터 해방되는 것 등, 여러 경우에 행해질 수 있는 다양한 특별한 축복에 대해 논한다. 또한, 다양한 종류의 복에 대해서도 논한다. 개인적인 인사말에서 템플 마운트와 신의 이름을 존중하고, 다가올 세계에 대한 믿음을 강조함으로써 이단에 저항하기 위한 추가 지침이 주어진다.[1]

제라임 훈장에 배치

기도와 축복을 주제로 한 베라크핫 트랙테이트의 주제는 이 명령의 다른 트랙테이트의 농업법칙과는 상당히 다른 것으로 보이며, 이 배치에는 몇 가지 합리성이 제안되었다.

마이모니데스에 따르면, 음식은 삶의 가장 중요한 필수품이기 때문에, 음식의 생산과 사용에 관한 법률인 '제라임 훈장'이 미쉬나의 시작점에 놓이게 되었다. 그러나 이러한 선물에 대해 먼저 하나님께 감사를 표하기 위해 이 주문을 여는 비농업국가 중 하나가 바로 베라크핫이다.[3]

또 다른 설명은 저녁에 세마를 암송하는 것이 그날의 첫 번째 종교적인 의무이기 때문에, 이것이 미슈나 훈장 제1의 시작에 트랙테이트의 배치를 설명할 수 있다는 것이다 – 트랙테이트의 첫 번째 질문에서 암시된 중요한 원리, "몇 시부터 저녁 슈를 읽는 것이 허용되느냐.에마?"라는 것은 낮이 저녁부터 저녁까지 계산된다는 것이고 따라서 미슈나는 유대인이 매일 이행해야 할 의무인 첫 번째 미츠바 계명으로 시작한다.[1]

탈무드 그 자체(샤바트 31a)는 이사야(이사 33:6)에서 한 구절의 첫 여섯 용어는 미샤의 여섯 가지 명령을 가리키며, 첫 단어인 "에무나"(faith)는 제라임에 해당한다고 동음이의어적으로 말하는 리폼 라키쉬의 설명을 인용하고 있다. 이는 기도와 축복에 관한 규정, 특히 셰마 기도회 낭독에 관한 규정, 즉 하나님을 향한 유대인의 신앙 선언이 농업법칙과 함께 묶이게 된 이유에 대한 설명으로 보여지는데, 이는 신에 대한 의존을 통한 신앙의 표현으로, 그리고 코멘토에 따르면 이러한 규정들을 농업법칙과 함께 묶이게 된 것이다.라시(1040 – 1105 CE)는 이 명령의 다른 트랙테이트에서 설명한 대로 가난한 자, 제사장 및 레위인에 대한 회비의 조항에 의해 사회적 관계에 충실한 표현이다.[9]

역사적 맥락과 영향

로마 유대 지방의 미쉬나 시대(기원전 30년~기원전 200년) 말경에 작곡된, 트라테이트 베라크핫의 미쉬나에는 제2사원 시대부터 탄나임 시대 말까지 그 시대부터 현자의 전범위를 아우르는 전통이 담겨 있다.[2][10]

이 트랙테이트는 제2신전 시대의 다른 문헌, 특히 사해문자의 소송문서와 함께 예루살렘의 성전 제물 예배와 함께 공존하던 당시의 유대인 숭배의 넓은 진화에 있어서 유대인 기도의 장소를 학자들이 더 잘 이해할 수 있게 해 주었다. 트랙테이트는 또한 바빌론(6장), 로마 팔레스타인의 유대인들의 식습관에 대한 중요한 정보를 제공하는데, 미슈나가 쓰여질 무렵(8장)에는 주로 로마인의 식습관을 모델로 한 것이다(8장).[2][4]

처음에 탈무드 랍비들이 세운 기도는 주로 배우고 구전으로 전달되었으며 기도문은 이러한 수용된 구조 내에서 융통성이 있었을 것이다. 오직 4세기 경에 이스라엘 땅의 유대교 회당 건축은 랍비니컬 숭배에서 요구되는 예루살렘에 대한 물리적 지향성을 일관되게 반영하기 시작한다. 그 무렵 기도는 '아멘'[11]을 듣고 응답함으로써 스스로 제대로 기도할 수 없는 사람들이 참여의 의무를 다할 수 있도록 기도문을 큰 소리로 낭송하는 샤리치 쯔브르("교회의 지도자")와 함께 회당의 기능이 되어 있었다.

세마와 아미다의 본질적인 주요 기도를 중심으로 다른 요소들이 생겨난 것 같은데, 아마 아모라임 시대 후반의 탈무디크 시대일 것이다. 여기에는 기도를 위한 적절한 마음의 틀을 마련하기 위해 주요 기도(Berakhot 5:1)에 앞서 pesukei dezimra("노래의 반대들")로 알려진 성경 구절의 시편과 기타 모음집, 그리고 아미다 이후의 개별 기도의 암송 등이 포함되었다. 이것들은 개인적인 부탁(토스팟에서 베라크핫까지 3:10)을 포함한 사적인 간청으로 시작되었으나 점차 공식화되었다. 이러한 원소들은 카이로 게니자의 일부 문헌의 발견이 보여주었듯이 이스라엘 땅과 바빌로니아에서 다른 형태를 취했다.[11]

탈무드 시대에는 다른 언어가 많은 기도(BT, Berakhot 13a)에 받아들여질 수 있는 것으로 여겨졌지만, 기도에 이상적인 언어는 히브리어라는 규범이 발달하였다. 탈무드 시대가 끝날 무렵에는 지역적 편차가 남아있긴 하지만 대부분의 기도의 기본 형식에 대한 공감대가 형성되었다.[11]

탈무드 시대(c. 500 CE)가 끝날 무렵, 이스라엘 땅과 바빌로니아에서 두 가지 뚜렷한 기도 의식이 발달했다. 그러나 건임(C. 1038 CE) 말기에 이르러서는 모든 전통적인 유대인 공동체의 기도가 바빌로니아 유대인 공동체의 공론에 대체로 부합되었고, 이는 현재까지도 그대로 남아 있으며, 그들 사이에 사소한 텍스트와 구조적인 변화만이 있을 뿐이다.[4]

리트러시 용법

바빌로니아 탈무드(BT)와 예루살렘 탈무드(JT)는 모두 독창적인 기도문을 포함하고 있으며, 이 중 상당수는 매일 기도서인 시드르에 수록되어 있다. 기도는 두 탈무드 모두 형식과 내용이 대부분 같다.[1]

는 탈무드 현자의 많은 사람들은 그 첫머리,[12]Elohai("나의 신"), 4세기 현자, Ravina의 3월 아들, 이 tractate의 개인 참선, 그 첫머리의 마지막 명상으로 받아들여지게 되었다. 그 중 몇몇은 이 tractate에 인용됩니다의 결론에서 개인적인 청원을 마련했다.그 모든 유대인 사회의 소송 사건들 '하나님, 나의 혀를 악으로부터 지켜 주시고, 나의 입술을 기만적인 언변으로부터 보호해 주시옵소서'라는 말로 시작되며, 그 속에서 아미다의 개방된 명상을 반영하여 "오 주여, 나의 입이 당신의 찬양을 선언할 수 있도록 내 입을 열어 주옵소서"라고 하나님께 말씀하시는 것을 인도해 달라고 요청하셨으니, 이제는 다른 인간 앞에서 말하지 말아야 할 것을 인도해 주시기를 부탁드린다.gs.[13]

Yehi Ratzon("그것은 당신의 될 것 드릴까"), 후반 second–early 3세기 현자, 랍비 예후다 Hanasi의 개인적인 기도, 이 tractate(탈무드, bBerakhot)에서, 그는 매일 아침 예배가 끝나면 이를 암송했다 위험한 사건들, 사람들과 유혹에서 보호를 요청하고 기록된 그 mornin의 시작점에 통합되었다.g 비록 각각에 작은 텍스트 변형이 있지만, 아슈케나지 및 세파르디 리투르기에 모두 서비스한다.[14][15]

안식일과 축제일에 낭송된 니시마트 기도의 두 번째 부분은 "우리의 입이 바다처럼 노래로 가득하다면...우리는 주 우리의 하나님을 충분히 찬양할 수 없었다"는 이 트랙테이트(탈무드, 베라크핫)[15]에 인용된 비를 위한 감사 기도를 기록한 글이다.

엘로하이("나의 하나님")로 시작하여 "당신이 내게 준 영혼은 순수하다"로 계속되는 또 다른 기도는 이 트랙테이트(BT, Berakhot 60b)에 기록되어 있는데, 아침에 잠에서 깨어났을 때 자신의 정신을 회복하고 그 사람에게 생명과 건강의 요건을 제공해 준 것에 대해 하나님께 감사를 표한다. 이 본문은 베라크핫 60b에 대한 가르침에 따라 아침 일찍 예배에서 읊은 15가지 축복의 시리즈를 소개한 것으로, 새로운 날의 현상을 경험함에 따라 하나님께 축복해야 한다는 것이다.[16][17]

바빌로니아와 예루살렘 탈무드(BT, Berakhot 64a) 양쪽에 있는 트랙테이트의 최종 성명은 아마르 랍비 엘라자르("Rabbi Elazer가 말했다")이다. "토라 학자들은 세계의 평화를 증진시킨다.'' 그리고 그것은 아슈케나지 리투르기에서 금요일 밤 안식일을 맞이하는 갑발랏 샤브밧 예배가 끝나고, 아슈케나지 리투르기와 세파르디 리투르기에서 안식일과 축제일에 무사프 예배가 끝날 무렵에 낭송된다.[1][18]

참고 항목

참조

- ^ a b c d e f g h i j k l m n

앞의 문장 중 하나 이상이 현재 공개 영역에 있는 출판물의 텍스트를 포함한다. Singer, Isidore; et al., eds. (1901–1906). "Berakot". The Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls.

앞의 문장 중 하나 이상이 현재 공개 영역에 있는 출판물의 텍스트를 포함한다. Singer, Isidore; et al., eds. (1901–1906). "Berakot". The Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls. - ^ a b c d e f g h i j k l m Ehrman, Arnost (1978). "Berakhot". Encyclopedia Judaica. 4 (1st ed.). Jerusalem, Israel: Keter Publishing House Ltd. pp. 585–587.

- ^ a b c Lipman, Eugene J., ed. (1970). "Berakhot—Blessings". The Mishnah: Oral Teachings of Judaism (1st ed.). New York: W. W. Norton & Company. pp. 29–32. OCLC 1043172244.

- ^ a b c d e f g h i Simon, Maurice (1948). "Introduction to Berakoth". In Epstein, I. (ed.). Berakoth. The Babylonian Talmud. 1. London: The Soncino Press. pp. xxvii. ISBN 9789562913447.

- ^ a b c d e f g h Steinsaltz, Adin (2013). "Halakhic Concepts and Terms: Zera'im". Reference Guide to the Talmud. Jerusalem: Koren. pp. 239–245. ISBN 978-1-59264-312-7.

- ^ 토세프타 베라크핫 4:1

- ^ a b c Blackman, Philip (2000). Mishnayoth Zeraim. The Judaica Press, Ltd. pp. 5–68. ISBN 0-910818-00-2.

- ^ Steinsaltz, Adin (2013). "Tractates of the Mishna and the Talmud". Reference Guide to the Talmud. Jerusalem: Koren. pp. 60–73. ISBN 978-1-59264-312-7.

- ^ Epstein, I., ed. (1948). "Introduction". The Talmud. Zeraim I. London: The Soncino Press. pp. xiii–xix. ISBN 9789562913447.

- ^ Steinsaltz, Adin (2013). "Life in the Talmudic Period". Reference Guide to the Talmud. Jerusalem: Koren. p. 16. ISBN 978-1-59264-312-7.

- ^ a b c Goldschmidt, Daniel (1978). "Liturgy". Encyclopedia Judaica. 11 (1st ed.). Jerusalem, Israel: Keter Publishing House Ltd. pp. 392–395.

- ^ BT, Berakhot 16b–17a

- ^ Sacks, Jonathan, ed. (2009). The Koren Siddur (1st ed.). Israel: Koren Publishers. pp. 494–495. ISBN 9789653010673.

- ^ Scherman, Nosson; Zlotowitz, Meir, eds. (1984). The Complete ArtScroll Siddur (1st ed.). New York, NY: Mesorah Publications. p. 21. ISBN 9780899066592.

- ^ a b Sacks, Jonathan, ed. (2009). The Koren Siddur (1st ed.). Israel: Koren Publishers. pp. 30–31, 520. ISBN 9789653010673.

- ^ Scherman, Nosson; Zlotowitz, Meir, eds. (1987). The Complete Art Scroll Siddur: a new translation and anthologized commentary (2nd ed.). Brooklyn, NY: Mesorah Publications. p. 18. ISBN 0899066542.

- ^ Tefilat Bnei Tzion (in Hebrew). Tel Aviv, Israel: Sinai Publishing House. 1984. p. 5.

- ^ Tefilat Bnei Tzion (in Hebrew). Tel Aviv, Israel: Sinai Publishing House. 1984. p. 28.