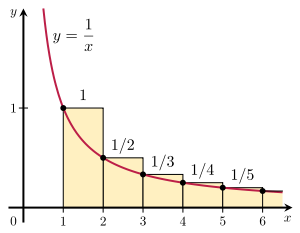

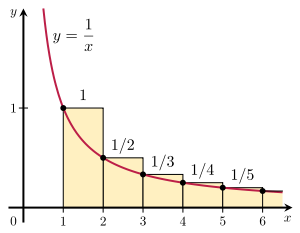

고조파 시리즈에 적용되는 적분 테스트. x =[1, ∈]의 경우 곡선 y = 1/x 아래의 면적이 무한하므로 직사각형의 총 면적도 무한해야 한다. 수학에서 융합에 대한 적분검사는 단조로운 용어의 무한 계열을 정합에 대한 시험으로 사용하는 방법이다. 콜린 마클라우린과 아우구스틴루이 카우치(Augustin-Louis Cauchy)에 의해 개발되었으며, 때로는 마클라우린-카우치(Maclauin-Cauchy) 시험으로 알려져 있다.

시험명세서

단조로움이 감소하는 무한 간격[N, ∞]에 정의된 정수 N과 함수 f를 고려한다. 그러면 무한 시리즈

부적합한 적분인 경우에만 실제 숫자로 수렴

유한하다. 특히 일체형이 이탈하면 시리즈도 이탈한다.

부적절한 적분이 유한한 경우, 그 증거는 또한 하한과 상한을 제공한다.

-

| | (1) |

무한 시리즈를 위해서.

함수 이(가) 증가하면 함수- 이(가) 감소하고

함수- 이(가) 감소하고 위의 정리가 적용된다는 점에 유의하십시오.

위의 정리가 적용된다는 점에 유의하십시오.

증명

증명에서는 기본적으로 [n - 1, n]과 [n, n + 1)의 간격에 걸쳐 f(n)의 적분과 f(n)의 용어를 비교하는 비교 시험을 사용한다.

단조로운 함수 는 거의 모든 곳에서 계속된다 . To show this, let

. To show this, let  . For every

. For every  , exists by the density of

, exists by the density of  a

a  so that

so that ![{\displaystyle c(x)\in \left[\lim _{y\downarrow x}f(y),\lim _{y\uparrow x}f(y)\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/baf9bef676f1a62354d3ea0ec44a130c30d2dd74) . Note that this set contains an open non-empty interval precisely if

. Note that this set contains an open non-empty interval precisely if  is discontinuous at

is discontinuous at  . We can uniquely identify 을(를) 열거 → 에서 가장 적은 인덱스를 가지고 위의

. We can uniquely identify 을(를) 열거 → 에서 가장 적은 인덱스를 가지고 위의 속성을 만족하는 합리적인 숫자로

속성을 만족하는 합리적인 숫자로 . 이

. 이 (가) 단조롭기 때문에, 은 주입 매핑 : → Q, ( x) 따라서

(가) 단조롭기 때문에, 은 주입 매핑 : → Q, ( x) 따라서 을(를) 계산할 수 있다

을(를) 계산할 수 있다 . 는 거의 모든 곳에서 연속적으로 나타난다

. 는 거의 모든 곳에서 연속적으로 나타난다 . 이것은 Riemann 통합성에 충분하다.[1]

. 이것은 Riemann 통합성에 충분하다.[1]

이후 f는 단조 감소 함수, 우리는 그것을 알고 있다.

그리고

![f(n)\leq f(x)\quad {\text{for all }}x\in [N,n].](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bc210ae29631ed3486b5353876ba4905f1a4df73)

따라서, 모든 정수를 n≥ N,.

-

| | (2) |

그리고, 모든 정수 n에 ≥ N+1,.

-

| | (3) |

N어떤 큰 정수 M까지 모든 n에 대한 총체적으로, 우리는(2)에 병에 걸린다.

에서(3)

이 두 견적 수익률을 결합하는 일

하면 M(1)에서 무한대, 범위와 결과 쉽습니다.

적용들

그 조화 시리즈

Diverges. 왜냐하면, 그 자연 로그의, 그것의antiderivative, 미분 적분학 등의 기본 정리를 사용한다.

반면에, 시리즈.

(비교하라. 리만 제타 함수)모든 ε 을, 0, 권력 규칙에 의한 전진.

(1)로부터 우리는 높은 견적을 받는다.

Riemann zeta 함수의 일부 특정 값과 비교할 수 있다.

수렴과 수렴 사이의 경계선

위의 고조파 시리즈와 관련된 예는 f(n)가 1/n보다 빠르게 0으로 감소하지만1+ε 1/n보다 느리게 감소하는 단조파 시퀀스가 있는지 여부를 질문한다.

매 > > 0에 대해, 그리고 해당 f(n)의 시리즈가 여전히 분산되는지 여부. 일단 그러한 시퀀스가 발견되면, f(n)가 1/n 역할을 맡는 등 유사한 질문을 할 수 있다. 이런 식으로 무한 계열의 다양성과 수렴성의 경계선을 조사할 수 있다.

수렴에 대한 적분 시험을 사용하면 모든 자연수 k에 대해 (아래 참조) 시리즈를 표시할 수 있다.

-

| | (4) |

여전히 분산(프리미엄의 왕복 합계가 k = 1)에 대해 분산된다는 cf. 증거) 그러나

-

| | (5) |

ε > 0마다 수렴한다. 여기서 ln은k 재귀적으로 정의된 자연 로그의 k-폴드 구성을 나타낸다.

나아가 N은k k-폴드 구성이 잘 정의되어 있고 lnk(Nk) ≥ 1 즉, 자연수가 가장 작은 것을 가리킨다.

테트레이션 또는 크누스의 위쪽 화살표 표기법을 사용한다.

통합 테스트를 사용하여 시리즈(4)의 차이를 확인하려면 체인 규칙을 반복 적용하여

이 때문에

시리즈(5)의 수렴을 보려면 전원 규칙에 의해 체인 규칙 및 위의 결과를 확인하십시오.

이 때문에

(1)은 (5)의 무한 시리즈에 대한 한계를 제공한다.

참고 항목

참조

- Knopp, Konrad, "Infinite Sequence and Series" , Dover Publishments, Inc., New York, 1956. (§ 3.3) ISBN0-486-60153-6

- 휘태커, E. T, 왓슨, G. N, A Course in Modern Analysis, 4판, Cambridge University Press, 1963. (4.43) ISBN 0-521-58807-3

- 페레이라, 제이미 캄포스, 에드 칼로우스테 굴벤키안, 1987, ISBN 972-31-0179-3

![{\displaystyle c(x)\in \left[\lim _{y\downarrow x}f(y),\lim _{y\uparrow x}f(y)\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/baf9bef676f1a62354d3ea0ec44a130c30d2dd74)

.

.

![f(n)\leq f(x)\quad {\text{for all }}x\in [N,n].](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bc210ae29631ed3486b5353876ba4905f1a4df73)