한국말

Korean language| 한국인입니다 | |

|---|---|

| ◦ (대한민국) ◦ (북한) | |

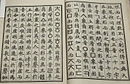

한글로 세로로 쓴 한글 이름.왼쪽은 남한 이름이고 오른쪽은 북한 이름입니다. | |

| 발음 | [하(ː)n.ɡu.ɡʌ] (대한민국) [tso.sɔn.mal] (북한) |

| 네이티브 | 한국을 |

| 민족성 | 코리안 |

원어민 | 8,040만 (2020년)[2] |

코리안틱

| |

초기형태 | |

표준양식 | |

| 방언 | 한국의 방언 |

| 한글 / 조선글 (한글) 한자 / 한차 (역사) | |

| 공식현황 | |

공용어 인 | 대한민국. 북한 |

소수 인정자 의 언어. | |

| 에 의해 규제됨 |

|

| 언어코드 | |

| ISO 639-1 | ko |

| ISO 639-2 | kor |

| ISO 639-3 | kor |

kor | |

| 글로톨로그 | kore1280 |

| 언어권 | 45-AAA-a |

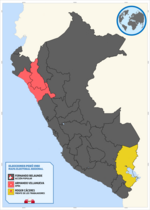

빨간색: 과반수 찬성 오렌지: 소수에 의해 말해짐 녹색 : 지역 소수 한국어 사용 인구 | |

|

| 시리즈의 일부 |

| 한국의 문화 |

|---|

| 사회의 |

| 문예 |

| 다른. |

| 기호 |

한국어(남한: 한국어, 행거, 북한: 조선말, 조선말)는 대부분 한국계인 약 8천만 명의 사람들이 사용하는 모국어입니다.그것은 북한과 남한(지리적으로 한국)의 공용어이자 국어입니다.두 나라는 한국어에 대한 표준화된 규범을 마련했고, 이들 간의 차이는 중국 본토와 대만의 표준 중국어 간의 차이와 비슷하지만, 두 나라 간의 정치적 갈등은 이들 간의 차이를 부각시켰습니다.한국의 신문 데일리 NK는 북한이 남한의 표준어 사용을 [3]사형과 함께 범죄화하고 있으며, 한국의 교육과 언론들은 종종 북한의 언어를 이질적이고 불편한 [4]것으로 묘사하고 있다고 주장했습니다.

한국을 넘어 중국 지린성, 특히 옌볜현, 창바이현 등에서도 소수 언어로 인식되고 있습니다.사할린 일부 지역, 일본 바로 북쪽의 러시아 섬, 중앙아시아 일부 [5]지역에서는 고려인들이 사용하기도 합니다.이 언어는 제주도의 제주어(제주어)와 한국어 자체와 함께 소수의 멸종된 동족을 가지고 있으며, 작은 한국어족을 이루고 있습니다.그렇다고 해도 제주인과 한국인은 서로 이해할 수 있는 사람이 아닙니다.한국어의 언어적 고향은 동시대 [5]만주의 어딘가로 제안됩니다.언어가 기원하는 사회의 계층 구조는 언어에 깊은 영향을 끼쳐 어떤 주어진 상황의 형식성을 나타내는 음성 수준과 존칭 체계로 이어집니다.

현대 한국어는 15세기에 개발된 문자인 한글로 표기되어 있으나, 20세기가 되어서야 주요 문자가 되었습니다.대본은 24개의 기본 글자(자모)와 27개의 기본 글자로 구성된 복잡한 글자를 사용합니다.한국어는 역사서에 처음 기록되었을 때 단지 구어에 불과했고, 모든 기록은 한문과 고전 중국어로 유지되었고, 이두, 구결, 향찰과 같은 음운 문자가 발명되었습니다.후에, 한국어에 적응된 한자는 한국 역사의 대부분에서 그 언어를 쓰는 데 사용되었고, 한국에서는 아직도 제한적으로 사용되고 있는데, 인문학과 역사 텍스트 연구에서 가장 두드러지게 사용되고 있습니다.

21세기 전환 이후, 한국 문화의 양상들은 세계화와 문화 수출을 통해 다른 나라들로 퍼져나갔습니다.이처럼 한국어 습득(외국어로서)에 대한 관심은 2차대전과 6·25전쟁 이후 한미, 중북 간의 오랜 동맹관계와 군사적 관여, 외교 등에 의해서도 발생하고 있습니다.중국어, 아랍어와 같은 다른 언어들과 함께, 한국어는 미국 국방부에 의해 영어 사용자들에게 최상위 난이도로 평가되고 있습니다.

역사

현대 한국어는 중세 한국어에서 유래하는데, 이는 다시 옛 한국어에서 유래하는데, 이는 일반적으로 [6][7]만주 어딘가에 언어적 고향이 있을 것으로 제안되는 한국조어에서 유래합니다.Whitman(2012)은 한국 북부에 이미 존재하는 원류 한국인들이 기원전 300년경 한반도 남부로 진출하여 일본의 무문 경작자들의 후손들(또는 그들과 동화됨)과 공존하였음을 제시하고 있습니다.둘 다 서로에게 영향을 미쳤고 이후의 창시자 효과는 두 언어 [8]계통의 내적 다양성을 감소시켰습니다.

두 개의 독립 정부가 들어선 이래로 표준 한국어에서는 발음과 어휘의 차이를 포함하여 남북의 차이가 발전해 왔지만, 이러한 사소한 차이는 여전히 대부분 상호 이해할 수 있는 한국어 방언들에서 발견할 수 있습니다.

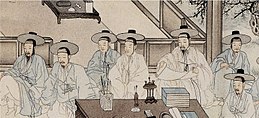

필기 시스템

기원전 1세기 원삼국 시대에 불교와 함께 한자(자세한 내용은 한자음(자세한 내용은 한자-Xenic 발음 참조)그것들은 한국어에 맞게 각색되어 한자로 알려지게 되었고, 나중에 이두, 구결, 향찰과 같은 다양한 음운 문자들과 함께 천 년 넘게 한국어를 쓰기 위한 주요 문자로 남아있었습니다.주로 특권을 가진 엘리트들은 한자로 읽고 쓰는 교육을 받았습니다.하지만, 대부분의 인구는 문맹이었습니다.

세종대왕은 15세기에 오늘날 [9][10]한글로 알려진 알파벳 특징적인 문자 체계를 직접 개발했습니다.그는 한자가 한글을 쓰기에 불충분하고 그것이 매우 제한적인 사용을 야기했다고 느꼈습니다; 한글은 한자를 읽는 것을 돕거나 한자를 완전히 대체하기 위해 고안되었습니다.훈민정음이라는 문서에 소개된 그것은 언문(언문)이라고 불렸고, 빠르게 전국적으로 퍼져서 한국의 문맹률을 높였습니다.한글은 한국의 모든 계층에서 널리 쓰였지만, 종종 여성을 위한 문자로 취급되었고, 특권층에 의해 무시되었고, 한자는 진서로 여겨졌습니다.따라서 조선시대에는 공문서가 한자로 항상 쓰여졌습니다.한자를 이해할 수 있는 사람이 거의 없었기 때문에, 한국의 왕들은 때때로 16세기 초에 교육을 받지 못한 소작농들과 노예들을 포함한 모든 한국인 계층을 위해 한글로 완전히 쓰여진 공고문을 발표했습니다.17세기까지 양반의 상류층은 노예들과 한글 편지를 주고받았는데, 이는 조선 [11]시대 한글의 높은 문맹률을 시사합니다.

오늘날 한자는 그것의 불편함 때문에 일상생활에서 많이 사용되지 않지만 역사와 언어 연구에 있어서는 여전히 중요합니다.남한과 북한 모두 한자를 배우는 것을 반대하지 않지만, 그것들은 북한에서 더 이상 공식적으로 사용되지 않고 남한에서 사용되는 것은 주로 신문, 학술 논문, 모호성과 같은 특정한 상황을 위한 것입니다.

이름들

이 언어의 한국어 이름은 남한과 북한 모두에서 사용되는 한국어 이름에 기반을 두고 있습니다.영어 단어 "Korean"은 고려에서 유래되었는데, 이것은 서양 국가들에게 알려진 최초의 한국 왕조라고 생각됩니다.구소련의 고려인들은 자신들을 고려인 또는 고려인(말 그대로는 고려인/고려인)이라고 부르고, 고려말이라고 부릅니다.일부 오래된 영어 자료들은 또한 한국을 지칭하기 위해 철자 "Corea"를 사용하고, [12]1800년대 후반에 언어, 문화, 사람들을 위한 굴절된 형태인 "Korea"가 더 인기를 얻고 있습니다.

한국에서 한국어는 한국어, 한국말, 그리고 우리말을 포함한 많은 이름으로 불리는데, "한국"은 대한제국의 이름에서 따온 것입니다.한국과 대한제국의 "한" (韓)은 삼한에서 유래된 것인데, 삼국시대 (남한반도의 고대 동맹국이 아닌)를 가리키고, "-어"와 "-말"은 각각 "언어"와 "말"을 의미합니다.한국어는 단순히 '국어', 문자 그대로 '국어'라고도 불립니다.이 이름은 대만과 일본에서 각각의 민족 언어를 지칭하는 데 사용되는 동일한 한자(즉 "민족" + "언어")에 기반을 두고 있습니다.

북한과 중국에서, 그 언어는 조선말, 또는 더 공식적으로 조선오라고 가장 자주 불립니다.이것은 조선왕조가 대한제국을 선포할 때까지 유지된 이름인 한국(조선)에 대한 북한 이름에서 따온 것입니다.

1992년 남한과의 수교 이후 중국 본토에서는 보통 차오이(Chaoxiǔnyǎ) 또는 단형 차오이(Chaoyǔ)라는 용어가 북한과 연변의 표준어를 가리키는 반면, 한궈이(Hánguóyǔ) 또는 단형 하오이(Hányǔ)는 남한의 표준어를 가리키는 데 사용됩니다.

분류

한국어는 제주어와 함께 한국어족에 속합니다.일부 언어학자들은 알타어족에 포함시켰지만, 핵심적인 알타어족 제안 자체는 대부분의 이전 [15]지지를 잃었습니다.거란어에는 다른 몽골어나 퉁구스어에서는 찾아볼 수 없는 한국어와 유사한 어휘들이 여럿 있어 [16]거란어에 대한 한국어의 영향을 짐작케 합니다.

한국어가 일본어와 관련이 있을 수 있다는 가설은 Samuel E와 같은 연구자들에 의해 상세히 설명된 어휘와 유사한 문법적 특징들의 일부 중복으로 인해 지지자들을 얻었습니다. 마틴과[17] 로이 앤드류 밀러.[18]세르게이 아나톨리예비치 스타로스틴(1991)은 일본어-한국어 100단어 [19]목록에서 약 25%의 잠재적 동족을 발견했습니다.알렉산더 보빈을 포함하여 일본어와 한국어 사이의 문제에 관심이 있는 일부 언어학자들은 표시된 유사성이 어떠한 유전적 관계에 의한 것이 아니라, 특히 고대 한국어에서 서양 [20]고대 일본어로의 대량 차용에 의한 것이라고 주장했습니다.좋은 예로 "헴프"[21]라는 뜻의 중세 한국의 참과 일본의 아사가 있습니다.이 단어는 동족인 것처럼 보이지만, 서일본어와 북류큐위안어군에서 잘 증명되지만, 동류큐위안어군에서는 단지 합성어에서만 발견되며, 남류큐위안어군의 세 방언에서만 발견됩니다.또한, "헴프"를 의미하는 이중의 2는 서양 고대 일본어와 남부 류큐안어에서 증명됩니다.따라서 차용어를 [22]가정하는 것이 타당합니다. (가능한 관계에 대한 자세한 내용은 일본어의 분류 또는 일본어와 한국어의 비교 참조)

Hudson & Robbets(2020)는 한국어에 Nivkh 이전의 기질이 존재한다는 것을 제시했습니다.그 가설에 따르면, [23]한국어 화자가 오기 전에 조상의 품종인 니브흐(아무릭이라고도 함)가 한반도에 한때 분포했다고 합니다.

음운론

구매자는 판매자에게 제품 대금으로 20달러를 지급하여야 한다.

구매자은 판매재게 제품 대금유로 이십달레울($20) 지구파하야 한다

"구매자는 판매자에게 제품에 대한 20달러를 지불해야 합니다."

litted. [구매자] [판매자에게] [상품] [결제 중] [1800달러] [결제해야 함] [도]

한국어 음절 구조는 (C)(G)V(C)이며, 핵심모음을 둘러싸는 선택 초성, 글라이드 /j, w, ɰ/와 종성 coda /p, t, k, m, n, ŋ, l/로 구성됩니다.

자음

| 두배엽 | 폐포 | 폐포- 구개의 | 벨라르 | 글로탈 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 비강 | ㅁ /m/ | ㄴ /n/ | ㅇ /margin/[A] | |||

| 폭발성/ 애피카이트 | 평지 | ㅂ /p/ | ㄷ /t/ | ◦ /t͡s/ 또는 /t͡ɕ/ | ㄱ /k/ | |

| 시제의 | ㅃ /p͈/ | ㄸ /t͈/ | ◦ /t͡s͈/ 또는 /t͡ɕ͈/ | ㄲ /k͈/ | ||

| 흡인력이 있는 | ㅍ /pʰ/ | ㅌ /tʰ/ | ◦ /t͡sʰ/ 또는 /t͡ɕʰ/ | ㅋ /kʰ/ | ||

| 마찰음 | 평지 | ◦ /s/ 또는 /sʰ/ | ㅎ /h/ | |||

| 시제의 | ㅆ /s͈/ | |||||

| 근사 | /w/[B] | /j/[B] | ||||

| 액체. | ◦ /l/ 또는 /l/ | |||||

동화와 알로포니

IPA 기호 ⟨◌͈⟩(첨자 쌍직선 따옴표, 자리 표시자 원으로 표시)는 /p͈/, /t͈/, /k͈/, /t͡ɕ͈/, /t͈/, /s//를 나타내는 데 사용됩니다.IPA의 확장에서 공식적으로 사용되는 것은 '강한' 발음을 위한 것이지만, 거짓화된 음성을 위한 문헌에서 사용됩니다.한국어 자음에도 뻣뻣한 목소리의 요소가 있지만, 이것이 얼마나 전형적인지는 아직 알 수 없습니다.그것들은 긴장된 성대벽, 후두 하부 또는 후두의 다른 확장뿐만 아니라 부분적으로 제한된 성문과 추가적인 성문하 압력으로 생성됩니다.

/s/는 [sʰ]로 격음되고, 대부분의 화자가 [j] 또는 [i] 앞에 치조구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구개구이것은 긴장 마찰음과 모든 마찰음에서도 발생합니다.음절이 끝나면 /s/는 /t/로 바뀝니다(예: beosot (어깨) 'mushroom').

/h/는 [o] 또는 [u] 앞에는 양순음 [ɸ], [j] 또는 [i] 앞에는 구개음 [ɦ], [ɯ] 앞에는 음순음 [x], 유성음 사이에는 유성음 []], 다른 곳에는 [h]가 될 수 있습니다.

/p, t, t͡ɕ, k/는 유성음 사이에서 유성 [b, d, d͡ʑ, ɡ]가 됩니다.

/m, n/ 단어의 시작 부분에서 종종 탈음화됩니다.

/l/는 모음 사이에서 치조개[ɾ]가 되고, 음절 끝이나 다른 /l/ 옆에서는 [l] 또는 [ɭ]가 됩니다.모음이나 활공(즉, 다음 문자가 'ㄹ'로 시작할 때) 다음 음절로 이동하여 [ㄹ]이 되는, 쓰여진 음절 끝 'ㄹ'이 뒤에 오는 것입니다.

전통적으로 /l/은 단어의 첫머리에 허용되지 않습니다.[j] 이전에 사라졌고, 그렇지 않으면 /n/이 되었습니다.그러나 서구 외래어의 유입으로 추세가 바뀌었고, 현재는 단어-initial /l/(대부분 영어 외래어에서 유래)가 [ɾ] 또는 [l]의 자유 변형으로 발음됩니다.

단어의 끝에 있는 모든 장애물(폭발물, 마찰음, 마찰음)은 가청 해제 없이 [p̚, t̚, k̚]로 발음됩니다.

폭발음 /p, t, k/는 비음 이전에 비음 [m, n, ŋ]이 됩니다.

한글 맞춤법은 이러한 동화적인 발음 규칙을 반영하지 않고, 오히려 근본적인 부분적인 역사적 형태를 유지합니다.이런 점을 감안하면 어떤 단어에 어떤 실제 음소가 있는지 구분하기 어려울 때가 있습니다.

전통적으로 단어-이니셜 /ㄹ/을 금지하는 것은 중한 어휘와 관련된 한국의 발음 기준에서 "이니셜 법칙"(두음법칙)이라는 형태론적 규칙이 되었습니다.이러한 단어들은 북한의 발음 기준에서 초성 /ɾ/의 단어를 유지하고 있습니다.예를들면,

- "노동" (勞動로동) – 북쪽: 노동 (노동 (), 남쪽: 노동 (ong ()

- "역사" (歷史) – 북쪽: 력사 (력사), 남쪽: 역사 (역사)

- "여" (女子) – 북쪽: 여자 (女子), 남쪽: 여자 (女子)

모음.

| 모노프통스 | ㅏ/a/메모 ㅓ/margin/ ㅗ/o/ ㅜ/u/ ㅡ/margin/ ㅣ/i/ /e/ㅔ, /ɛ/ㅐ, /ø/ㅚ, /y/ㅟ |

|---|---|

| 모음 앞에 중개자가 있고, 또는 이중모음 | ㅑ/ja/ ㅕ/jʌ/ ㅛ/jo/ ㅠ/주/ /제/ㅖ, /jɛ/ㅒ, /wi/ㅟ, /we/ɛ, /wə/ㅙ, /wa/ㅘ, /wㅢi/ɰ, /wㅝ/ㅞ |

^NOTE ⟨는 거의 열린 중심모음([ɐ])에 가깝지만, ⟩aㅏ는 여전히 전통적으로 사용됩니다.

형태소풍

문법 형태소는 앞의 소리에 따라 형태가 달라질 수 있습니다.예를 들면 -eun/-neun(-은/-는), -i/-ga(-이/-가) 등이 있습니다.

때로는 대신 소리가 삽입될 수도 있습니다.예를 들면 -을/-을(-), -유로/로(-), -에서/-을(-), -이은지/-은지(-), -이야/-야(-) 등이 있습니다.

- 그러나 -euro/-ro는 ㄹ(리을 자음) 뒤에 다르게 행동하기 때문에 다소 불규칙합니다.

| 자음 뒤에 | ㄹ 후에 (리을) | 모음 뒤에 |

|---|---|---|

| -ui(-) | ||

| -은(-) | -neun(-) | |

| -i (-이) | -가(-) | |

| -을(-) | -rel(-rel | |

| -과(-) | -wa(-) | |

| -유로(-) | -로(-) | |

어떤 동사들은 형태적으로 형태를 바꿀 수도 있습니다.

문법.

한국어는 통합적인 언어입니다.한국어는 전통적으로 9개의 품사를 가지고 있다고 여겨집니다.수식어는 일반적으로 수정된 단어 앞에 붙으며 동사 수식어의 경우에는 연속으로 붙입니다.한국어 문장의 문장 구조나 기본 형태는 SOV(subject-object-verb)이지만, 동사는 유일하게 필요하고 움직일 수 없는 요소이며 어순은 다른 많은 어형 언어들처럼 매우 유연합니다.

| 질문: | "[당신은] 가게에 갔습니까?"("당신은" 대화 중에 암시) | |||

| 가게에 | 가셨어요? | |||

| 게이지에 | 가사서요 | |||

| 저장 + [위치 마커(키보드)] | [go(근)(가)] + [구체적(시)] + [축약규칙(어)] + [과거(ㅆ)] + [동사적(어conj)] + [동사적(요polite)] + [동사적(verbconjug)] + [동사적(honor (的)] | |||

| 응답: | "네." | |

| 예. (or 네.) | ||

| ye(또는 ne) | ||

| 네. | ||

화자/작가와 주제 및 청중과의 관계는 한국어 문법에서 가장 중요합니다.화자/작가와 주제 참조자 사이의 관계는 존댓말에 반영되는 반면, 화자/작가와 청중 사이의 관계는 발화 수준에 반영됩니다.

존댓말

지위가 우월한 사람에 대해 이야기할 때, 화자나 작가는 보통 특별한 명사나 동사 어미를 사용하여 주제의 우월성을 나타냅니다.일반적으로 나이가 많은 친척이거나, 나이가 거의 같거나 더 많은 낯선 사람이거나, 고용주, 교사, 고객 등의 경우 지위가 더 뛰어납니다.어떤 사람은 젊은 낯선 사람, 학생, 직원 등과 같은 사람이라면 지위가 동등하거나 열등합니다.오늘날, 선언문, 의문문, 명령문과 존댓말 또는 보통문장에 사용할 수 있는 특별한 종결문이 있습니다.

전통적인 한국의 존댓말은 엄밀하게 위계적이었습니다.카스트 제도와 사유지 제도는 오늘날 사용되는 것보다 훨씬 더 복잡하고 계층화된 패턴을 가지고 있었습니다.한국의 존칭체계의 복잡한 구조는 전통문화와 사회에서 융성하였습니다.현대 한국에서 존댓말은 이제 심리적으로 거리가 먼 사람들을 위해 사용됩니다.존댓말은 나이든 사람, 선생님,[24] 고용주와 같이 지위가 더 높은 사람들에게도 사용됩니다.

음성 수준

한국어에는 7개의 동사 패러다임 또는 발화 수준이 있고,[25] 각 수준에는 상황의 형식 수준을 나타내는 고유한 동사 종결 집합이 있습니다.화자 또는 작가의 청중(말하는 사람)에 대한 존경심을 나타내기 위해 사용되는 존댓말과 달리, 발화 수준은 화자 또는 작가의 청중(말하는 사람)에 대한 존경심을 나타내기 위해 사용됩니다.일곱 단계의 이름은 각 단계의 동사 하다(하다, "도")의 비 존칭 명령형과 "양식"을 의미하는 접미사 체("che", 한자: 體)에서 따왔습니다.

한국어에서 공손함이 높은 세 단계(매우 공식적으로 정중함, 공식적으로 정중함, 일상적으로 정중함)는 일반적으로 존든말(jondaenmal)로 분류되고, 낮은 예의의 두 단계(공식적으로 무례함, 일상적으로 무례함)는 진부함(judanmal)으로 분류됩니다.나머지 두 단계(중립적인 예의, 중립적인 예의, 높은 격식)는 예의도 무례도 아닙니다.

요즘 젊은 세대의 화자들은 더 이상 그들이 말하는 사람들에 대한 평소의 존경심을 낮출 의무를 느끼지 않습니다.젊은 사람들이 연상의 친척들에게 진부한 말로 이야기하는 것은 흔한 일입니다.이것은 무례함에서 비롯된 것이 아니라, 대신 두 화자 사이의 친밀함과 친밀함을 보여줍니다.오늘날 급변하는 사회의 사회구조와 태도의 변화는 사람들의 [24][page needed]말투에 변화를 가져왔습니다.

성별

일반적으로 한국어는 문법적 성별이 부족합니다.3인칭 단수 대명사는 몇 안 되는 예외 중 하나로, 그그녀(남성)과 u (녀(여성)의 두 가지 다른 형태를 가지고 있습니다.그녀가 한국어로 '그녀'를 번역할 필요가 있어서 발명되기 전에는, 그는 유일한 3인칭 단수 대명사였고 문법적 성별이 없었습니다.그것의 기원은 그녀는 한국어 구어에서는 절대 쓰이지 않고 글로만 보이게 합니다.

한국어 성의 복잡성을 보다 깊이 있게 이해하기 위해 적자 모형, 지배 모형, 문화 차이 모형의 세 가지 언어와 성별 모형이 제안되었습니다.적자 모델에서 남성 발화는 기본으로 간주되고, 그 규범에서 벗어난 모든 형태의 발화(여성 발화)는 이하로 간주됩니다.지배 모델은 여성이 가부장적 사회 안에서 생활하기 때문에 권력이 부족하다고 봅니다.문화적 차이 모델은 남성과 여성의 양육의 차이가 그들의 발화 패턴의 차이를 설명할 수 있다고 제안합니다.남성과 여성이 언어를 사용하는 방식을 형성한 여성 혐오적 조건을 더 잘 이해하기 위해 모델을 살펴보는 것이 중요합니다.한국어는 문법적 성별이 부족해서 대부분의 유럽 언어와 다릅니다.오히려 격식, 성조, 단어 선택 [26]등을 통해 한국어의 성별 차이를 관찰할 수 있습니다.

하지만, 한국어 말하기에서 여전히 성별 간의 더 강한 대조를 발견할 수 있습니다.이것의 몇 가지 예는 다음에서 볼 수 있습니다: (1) 말에서 여성들이 사용하는 부드러운 어조; (2) 자신을 자신의 이름이 아닌 누군가의 어머니나 아내라고 소개하는 기혼 여성; (3) 직함과 직업 용어에 있어서 성별 차이의 존재 (예를 들어, 사장은 회사 사장이고, 여사장은 여성 회사 사장입니다); (4) 여성es는 때때로 더 많은 태그 질문들과 아이들의 [27]말에서도 볼 수 있는 떠오르는 톤들을 사용합니다.

한국 사회에서 비대칭적 지위를 가진 두 사람 사이에는 연대를 위해 신분의 차이를 강조하는 경향이 있습니다.한국인들은 다른 [28]용어보다는 친족이라는 용어를 더 선호합니다.전통적인 한국 사회에서 여성들은 오랫동안 불리한 위치에 있었습니다.한국의 사회구조는 전통적으로 가부장적으로 지배적인 가족제도였으며, 가족선의 유지를 강조했습니다.그 구조는 여성과 [29]남성의 역할을 분리하는 경향이 있습니다.

Cho and Whitman(2019)은 사회적 조건에서 남성과 여성과 같은 다양한 범주가 한국인의 특성에 영향을 미친다고 설명합니다.그들이 알아차린 것은 jagi(자기)라는 단어였습니다.자기라는 단어를 설명하기 전에 한 가지 분명히 구분할 필요가 있는 것은 자기가 다양한 상황에서 사용될 수 있다는 것인데, 모든 것이 같은 의미는 아니지만 상황에 따라 다르다는 것입니다.병렬적 변수 연대와 애정은 화법의 관습을 움직이며, 특히 여성들이 사용하는 성별에 따른 2인칭 대명사로 자기(자기 (, '너'라는 뜻)가 등장한 주소 용어를 말합니다.하지만, 젊은 한국인들은 성별에 관계없이 연인이나 배우자에게 jagi라는 단어를 사용합니다.중년 여성들 사이에서, jagi라는 단어는 때때로 그들과 가까운 사람을 부를 때 사용됩니다.

남성이 공적인 (집밖에서) 존재하고 여성이 사적인 삶을 사는 것에 대한 한국 사회의 일반적인 태도는 오늘날에도 여전히 존재합니다.예를 들어 남편을 뜻하는 단어는 박캣양반('밖' '귀족'이라고도 함)이지만, 남편은 아내를 안사람('속' '사람'이라고도 함)이라고도 함.또한 친족용어에서는 외조부모를 위해 우리(주로 '밖' 또는 '틀리다')가 추가되어 외하라베오지와 외할머니(외할머니, 외할아버지 '할아버지와 할머니')가 만들어지며, 남녀별로 다른 어휘와 가부장적 사회가 드러납니다.또한 신분이 동등하거나 낮은 수신인에 대한 심문에서 우리나라 남성들은 공격적인 남성성에서 해녀(했냐? '그랬나?')를 사용하는 경향이 있지만, 여성들은 부드러운 표현으로 해녀(했니? '그랬나?')를 사용합니다.그러나 예외도 있습니다.한국 사회는 종결어미 -니(니)와 -냐(냐)를 사용했는데, 전자는 몇 십 년 전까지만 해도 여성과 남성 사이에서 우세했습니다.사실, -nya는 전라도와 충청도 방언의 특징이었습니다.그러나 1950년대 이후 많은 사람들이 충청과 전라에서 서울로 이주했고, 그들은 남성들의 말투에 영향을 미치기 시작했습니다.최근에는 여성들도 -nya를 사용하고 있습니다.-니(ni)는 평소에 친하지 않거나 어린 사람에게도 예의를 갖추는 것을 말합니다.-nya(ㄴ)는 성별에 관계없이 주로 친한 친구에게 사용됩니다.

"배우"와 "여배우"의 경우처럼 강조를 위해 성별 접두사를 추가할 수도 있습니다. 비서(비서여 '비서')는 때때로 여(여비서남자 '여')와 결합하여 여(간호사남자간호사 '여' 비서)를 형성하고, 간호사( 'se '간호', gan' '남자')에 종종 남자(南子)가 더해져서 남자-간호사( ' nurse '간호', ja' '남자')를 형성합니다.

남성과 여성의 또 다른 중요한 차이점은 그들의 목소리의 음색과 음정, 그리고 그들이 어떻게 예의에 대한 인식에 영향을 미치는지 입니다.남자들은 권위적인 하강조를 사용하는 법을 배웁니다; 한국 문화에서, 더 깊은 목소리는 더 정중한 것과 연관되어 있습니다.남성들은 예의 바른 말을 하는 것 외에도 더 예의 바르고 공정하며 전문적인 사람으로 여겨집니다.-요(요)와 함께 상승하는 톤을 사용하는 여성에 비해 남성만큼 예의 바르게 행동하지는 않습니다.-요(요)는 또한 끝에 불확실성과 의문을 나타내는 접두사가 많기 때문에 불확실성을 나타냅니다.참조 어미에는 접두사가 없으며, 불확실성을 나타낼 수 있습니다.-함니다(합니다요) 어미는 우리나라에서 가장 예의 바르고 격식을 갖춘 형태이고, -요() () 어미는 예의바르고 격식을 덜 차려서 여성들이 전문성이 떨어지는 것으로 인식하게 됩니다.

헤지스는 주장을 부드럽게 하며, 담론의 차이에서 여성의 연설에서 완곡한 표현으로 기능합니다.여성들은 마지막 음절에서 남성들보다 더 자주 비음을 추가할 것으로 예상됩니다.종종 여성의 고정관념에 대해 여성의 것에 l이 추가되고, 자신감의 부족과 수동적인 [24][page needed]구성을 언급하기 위해 soigeolo(이걸로)가 igolo(이걸로)가 됩니다.

여성들은 협력적 의사소통에서 남성들보다 감탄사 어메오(어머 'oh'), 어점(어쩜 'What surprise')과 같은 언어적 표식을 더 많이 사용합니다.

어휘

한국어 어휘의 핵심은 한국 고유의 단어들로 이루어져 있습니다.그러나 어휘, 특히 추상적 개념을 나타내는 단어의 상당 부분은 (중국어에서 유래한)[32] 한자어입니다.몽골어와 다른 [33]언어에서 차용한 단어도 있습니다.더 최근의 외래어들은 영어가 지배적입니다.

한국에서는, 북한이 자국의 언어에 독특한 한국어 표현을 사용하는 것을 강조하고 외국어의 영향을 제거하고자 했다는 것이 정설입니다.하지만, 북한의 직접적인 자료를 본 전수태와 같은 연구원들에 의하면, 북한은 [34]한국과 비슷한 방식으로 어려운 외래어의 수를 줄였다고 합니다.

2021년 북한 김일성종합대학 문성국 교수는 논문에서 김정일 위원장이 중국어로 된 한자 어휘를 그대로 사용해야지 변형해서는 안 된다고 말했다고 썼습니다."언어는 다른 언어들과 지속적인 상호작용을 하며, 그 과정에서 끊임없이 발전하고 풍부해지고 있습니다."라고 그는 말했습니다.논문에 따르면 김정일은 콤퓨터(컴퓨터), 하드디스크(하드디스크) 등 자연과학과 공학 분야에서 쓰이는 학술 용어가 발명자 이름에 남아 있어야 하며 쵸콜레트(초콜릿)이라는 단어가 오랫동안 사용돼 왔기 때문에 이를 대체해서는 안 된다고 주장했습니다.

남한은 "표준국어대사전"("표준국어대사전")을 통해 어휘 기준을 정의하고, 북한은 "조선말대사전"("조선국어대사전")을 통해 어휘 기준을 정의합니다.

| 번호 | 한중 추기경 | 한국원주민 추기경 | ||

|---|---|---|---|---|

| 한글을 | 로마자 표기법 | 한글을 | 로마자 표기법 | |

| 1 | 일 | 일 | 하나 | 하나 |

| 2 | 이 | 이 | 둘 | 덜렁덜렁 |

| 3 | 삼 | 샘. | 셋 | 세트 |

| 4 | 사 | 사 | 넷 | 그물 |

| 5 | 오 | o | 다섯 | 다쏘 |

| 6 | 육, 륙 | 육,육 | 여섯 | 요싯 |

| 7 | 칠 | 칠 | 일곱 | 일곱 |

| 8 | 팔 | 친구 같은 | 여덟 | 여들 |

| 9 | 구 | 구 | 아홉 | 깡충깡충 뛰는 놈 |

| 10 | 십 | 양 | 열 | 열 |

한중일

한자어 어휘는 다음과 같이 구성됩니다.

따라서 다른 말과 마찬가지로 한국어도 두 집합의 수 체계를 가지고 있습니다.영어도 비슷한데, 물-아쿠아, 불-화염, 바다-해양, 2중성, 태양-태양, 별-별과 같은 라틴어와 토착 영어 단어를 가지고 있습니다.그러나 같은 인도유럽어족에 속하는 영어와 라틴어가 일정한 유사성을 가지고 있는 것과는 달리, 한국어와 중국어는 유전적으로 관련이 없고 두 집합의 한국어 단어는 서로 완전히 다릅니다.한중형 형태소는 모두 중국어처럼 단음절인 반면, 한국 고유형 형태소는 다음절일 수 있습니다.한자어 단어는 문자 언어를 위해 해당 한자와 함께 의도적으로 들여온 것이고 모든 것은 한자로 표기하도록 되어 있어 한자어의 공존은 영어의 라틴어 단어보다 더 철저하고 체계적일 것입니다.

한중 어휘의 정확한 비율은 논쟁의 대상입니다.손(2001)은 50~60%[32]를 기록했습니다.2006년에는 같은 저자가 65%[36]라는 훨씬 더 높은 추정치를 제시했습니다.우리말큰사전 편찬자 중 한 명인 정재도 씨는 비중이 그리 높지 않다고 주장합니다.그는 식민지 시대에 편찬된 한국어 사전에 사용되지 않은 한자어가 많이 포함되어 있다고 지적합니다.그의 추정에 의하면, 한국어에서 한자 어휘의 비율은 30%[37] 정도로 낮을 수 있습니다.

서양의 외래어

한자어 이외의 외래어의 대부분은 현대에서 온 것이며, 그 중 약 90%가 [32]영어에서 온 것입니다.많은 단어들이 독일어와 같은 서양어에서 일본어를 통해 차용되기도 했습니다. (예: 아르바이트(아레우바이테우) "아르바이트", 알레르기(알레르기) "알레르기", 기브스(기브세우 또는 기브세우) "뼈가 부러질 때 사용되는 석고 깁스").일부 서양 단어들은 일제 강점기에 일본어를 통해 간접적으로 차용되었고, 예를 들어 "dogen" > ダース dāsu > 다스 daseu와 같은 일본어 음형을 취했습니다.그러나 대부분의 간접적인 서양의 차용은 마치 직접 차용한 것처럼 현재의 서양어에 대한 "한글화" 규칙에 따라 작성됩니다.한국의 공식적인 사용에서, 수많은 다른 한-중 국가 이름들은 그 나라들의 내음 이름들 또는 [38]영어 이름들의 음성학적인 "한글화"로 대체되었습니다.

현대 한국 문화와 사회에 영어가 널리 보급되어 있기 때문에 어휘 차용은 피할 수 없습니다.영어에서 파생된 한국어, 또는 "콩글리쉬" (콩글리쉬), (콩글리쉬")가 점점 더 많이 사용되고 있습니다.한국어의 한국 방언의 어휘는 약 5%의 외래어(한글 [39]어휘 제외)입니다.하지만 북한의 고립 때문에 북한의 연설에는 그런 영향력이 부족합니다.

필기체

|

| 한국어 문자 체계 |

|---|

| 한글을 |

| 한자 |

| 혼합대본 |

| 점자 |

| 전사 |

|

| 번역 |

|

북한에서는 조선글로, 남한에서는 한글로 알려진 현대 한글이 만들어지기 전에, 한국(당시에는 조선으로 알려짐) 사람들은 주로 고대 중국어를 사용하여 아이두, 향찰, 구결, 각필 [40][41][42][43]등 한글보다 수백 년 앞선 고유 음성 표기 체계를 사용했습니다.교육을 받을 기회를 가진 하층민은 거의 없었고, 한국어와 중국어의 근본적인 차이와 가르쳐야 할 글자의 양 때문에 한자를 배우는 것이 매우 어려웠습니다.그 문제를 해결하기 위해 세종대왕 r.(1418–1450)은 백성들 [44]사이에서 글을 읽고 쓰는 능력을 증진시키기 위해 한글로 알려진 독특한 문자를 만들었습니다.

한글은 [45][46]배우기 너무 쉽다고 생각하는 양반 귀족들에 의해 비난 받고 무시당했지만, 서민들[47] 사이에서 널리 사용되었고 서민들이 즐겨 [48]쓰는 대중소설을 출판하는 데 널리 사용되었습니다.19세기 한국 민족주의의 증가, 갑오개혁가들의 추진 그리고 [49]학교에서의 한글 보급으로, 1894년 한글은 한자를 한국의 [50]국문으로 대체했습니다.한국에서는 한자가 어느 정도 사용되고 있는데, 가끔 한글과 결합되기도 하지만,[51] 학생들이 학교에서 한자를 배우지만, 그 방법은 서서히 사용이 줄고 있습니다.

기호도

아래는 한글 기호와 수정 로마자 표기법(RR) 및 표준 국제 음성 알파벳(IPA) 값의 차트입니다.

| 한글을 한글 | ㅂ | ㄷ | ㅈ | ㄱ | ㅃ | ㄸ | ㅉ | ㄲ | ㅍ | ㅌ | ㅊ | ㅋ | ㅅ | ㅎ | ㅆ | ㅁ | ㄴ | ㅇ | ㄹ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RR | b | d | j | g | pp | tt | jj | ㅋㅋ | p | t | 챠 | k | s | h | ㅅ | m | n | ng | r, l |

| IPA | p | t | t͡ɕ | k | p͈ | t͈ | t͡ɕ͈ | k͈ | pʰ | tʰ | t͡ɕʰ | kʰ | s | h | s͈ | m | n | ŋ | ◦, l |

| 한글을 한글 | ㅣ | ㅔ | ㅚ | ㅐ | ㅏ | ㅗ | ㅜ | ㅓ | ㅡ | ㅢ | ㅖ | ㅒ | ㅑ | ㅛ | ㅠ | ㅕ | ㅟ | ㅞ | ㅙ | ㅘ | ㅝ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RR | i | e | 외 | ae | a | o | u | 이오 | eu | ui | 예 | 야예 | ya | 이봐. | 유 | 여 | wi | 우리가 | 왜 | 와 | wo |

| IPA | i | e | Ø, 우리 | ɛ | a | o | u | ʌ | ɯ | ɰi | 제 | jɛ | 네. | 조 | 주 | jʌ | ◦i,wi | 우리가 | wɛ | 와 | wʌ |

한글의 글자들은 대부분의 알파벳들처럼 선형적으로 쓰이지 않고, 대신 음절들을 나타내는 블록들로 배열됩니다.그래서 라틴 알파벳에는 비빔밥이라는 단어를 여덟 글자로 연속으로 쓰는 반면, 한국어에는 비빔밥라고 세 개의 "음절 블록"이라고 연속으로 적습니다.먹방(먹는 방송)은 로마자 표기 뒤 7자이지만 이전에는 단 2자만 등장했습니다.

현대 한국어는 단어 사이에 띄어쓰기로 되어 있는데, 중국어나 일본어에서는 찾아볼 수 없는 특징입니다. (일본어가 아동 도서처럼 히라가나로만 쓰여질 때는 제외합니다.한국어 문장부호는 서양 것과 거의 일치합니다.전통적으로, 한국어는 중국어 전통문처럼 위에서 아래로, 오른쪽에서 왼쪽으로 열로 쓰여졌습니다.그러나 이제 영어처럼 음절 블록은 보통 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 행으로 쓰여집니다.

방언

한국어에는 말(말), 사투리(사투리), 방언(方言) 등 수많은 작은 지역 방언이 있습니다.한국의 작가들은 남한과 북한의 표준어(표준어 또는 표준말)가 서울 주변 지역의 방언(한양이 500년 동안 조선시대 한국의 수도였던)에 기반을 두고 있다고 주장하지만, 1966년 이후 북한은 공식적으로 그 표준어가 평양 [52][53]연설에 기반을 두고 있다고 말합니다.한국어의 모든 방언들은 서로 비슷하고 (방언 특유의 구 또는 방언 특유의 비표준 어휘를 제외하고) 대체로 상호 이해할 수 있지만, 제주도의 방언들은 일반적으로 별개의 [54][55]언어로 여겨질 만큼 충분히 분화되어 있습니다.방언들 간의 더 두드러진 차이점들 중 하나는 성조의 사용입니다: 서울 방언의 화자들은 모음 길이를 사용하는 반면, 경상 방언의 화자들은 중세 한국어의 음조 억양을 유지합니다.어떤 방언들은 표준 언어에서 사라진 중세 한국어 소리 (z, β, ə와 같은)를 유지하며 보수적인 반면, 다른 방언들은 매우 혁신적입니다.

강윤정 외(2013), 김미령(2013), 조성혜(2017)는 최근 레니스 자음(ㅂㅈㄷㄱ音), 흡인자음(ㅍㅊㅌㅋ音), 포티스 자음(ㅃㅉㄸㄲ音) 등이 음성발현 시기에 따른 차이에서 음정찬(音 chan that)의 차이로 변화하고 있음을 근거로 현대 서울 방언이 현재 음성발현 시기에 따른 차이로 변화하고 있음을 시사하고 있다.ge; 그러나 최지연 등(2020)은 음성발현 시점에서 벗어난 자음의 구분이 음조적 특징의 도입에 의한 것이라는 주장에 동의하지 않고, 대신에 운율적 조건부 [59]변화라고 주장하고 있습니다.

한국어와 한국어의 방언 내에서 광범위한 방언 수준의 역사, 심지어 두 개 이상의 본래의 서로 다른 언어적 요소들의 융합적 진화 또는 혼합의 역사에 대한 실질적인 증거가 있습니다.많은 한국의 방언들은 표준 한국어나 다른 방언들에서 같은 의미의 어휘와 어원학적으로 구별되는 기본적인 어휘를 가지고 있는데, 예를 들어 "마늘 부추"를 경상 방언으로 번역하여 /t͡ɕʌŋ.ɡu.d͡ʑi/ (정구지; 정구지)인데, 표준 한국어에서는 /pu͡ɕʰt부추u/ (ː; 부추)입니다.이것은 한반도가 한때 [60]지금보다 훨씬 더 언어적으로 다양했을지도 모른다는 것을 암시합니다.일본어-고구려어 가설도 참조하십시오.

북부 방언과 남부 방언의 차이가 너무 커져서 많은 탈북자들이 한국에 처음 정착한 후에 한국인들과 의사소통 하는데 큰 어려움을 겪었다고 합니다.서로 다른 어휘에 대응하여 유니보카라는 앱은 탈북자들이 남한의 [61]용어를 북한의 용어로 번역하여 배우도록 돕기 위해 고안되었습니다.자세한 내용은 한국어의 남북 차이 페이지에서 확인할 수 있습니다.

한편, 한국에서는 일부 남한 언어학자들과 탈북자들이 남한의 언론과 교육이 북한 언어와 남한 언어의 차이를 지나치게 강조하거나 과장한다고 주장하고 있습니다.홍윤표 연세대 교수는 2014년 한국어문학회 전국학술대회에서 냉전의 [62]맥락에서 북한과 남한의 언어 차이가 과장됐다고 주장했습니다.

홍씨에 따르면 6·25전쟁 이후 동무(同武, 동지, 친구), 인민(人民, 사람) 등 그 전부터 남한에서 통용되던 단어들이 사라졌고, 이를 사용하는 사람이 있다면 당국에 보고될 수 있어 간첩의 중요한 증거가 되었다고 합니다.북한과 남한의 언어 차이는 계속 과장되었습니다.북한의 언어인 북한어는 반공 이데올로기를 조장하는 데 사용되었습니다.그는 심지어 한국에서 북한에 대한 연구가 "실제 언어 자료로 이루어지지 않았다"고 말했습니다.

홍씨는 학술대회와 사전 편찬을 위해 북한 학자들과 여러 차례 만남을 가졌지만 의사소통에 어려움을 겪지 않았고 오히려 경상권이나 전라권 방언 화자들과의 의사소통에 어려움을 겪을 가능성이 높았습니다.

탈북자인 주성하 기자와 북한에서 교수로 일하던 탈북자 박노평 씨는 남한 사람들에게는 생소하지만 북한 사람들에게도 생소한 어휘가 북한에서는 흔하다고 주장하는 등 과장된 부분이 있다고 주장했습니다.또는 북한 기준과 다른 어휘를 북한 기준으로 주장하기도 합니다.예를 들어 남한에서는 북한에서는 전구(前口, 구근)를 부랄(불알전구, 공)이라고 부른다는 소문이 있는데 이는 사실이 아니라고 했습니다.탈북자들은 대부분 표준 한국어와 일부 유사한 북한 표준어가 아닌 모국어의 방언을 사용했고,[65] 남한에 도착했을 때도 표준 북한어조차 몰랐던 이들이 많았을 것으로 추정됩니다.

남한에서는 2010년대 중후반까지 북한과 남한의 언어에 언어적 차이가 있다는 생각이 설득력을 얻었습니다.하지만 북한의 실제 언어에 대한 탐구가 진전되면서 남북 간 의사소통의 차이는 경제적 여건이나 특정 [4]지역의 전통적인 표현 방식 등 '문화적' 차이에서 비롯된다는 주장이 제기됐습니다.

예를 들어 탈북한 탈북자들은 남한의 언어예절에 비해 자신의 진심을 드러내는 더 직접적인 의사소통 습관을 갖는 경향이 있는데, 이는 탈북자의 고향에서는 두드러지지만 평양 [66]등 탈북이 드문 다른 지역에서는 드문 현상입니다.

표준어를 제외하고는 한국어 방언 간의 명확한 경계가 거의 없으며, 일반적으로 [67][68]한국의 지역에 따라 부분적으로 분류됩니다.

최근 남북 모두 사회적 요인으로 인해 지역 사투리 사용률이 감소하고 있습니다.북한에서 중앙정부는 주민들에게 문화어(북한의 표준어, 문자 그대로 '문화어')를 사용하여 주민들의 욕설을 막으라고 촉구하고 있습니다. 김정은은 연설에서 "생활 속의 언어가 문화적이고 예의 바른 언어라면 [69]주민들 간의 화합과 동지적 단결을 이룰 수 있다"고 말했습니다.한국에서는 일자리를 찾기 위한 인구의 서울로의 이주와 교육과 미디어에서의 표준어 사용으로 인해 지역 방언의 보급이 [70]감소했습니다.게다가, 국제적으로, 증가하는 K-pop의 인기 때문에, 서울 표준 언어는 더 널리 가르쳐지고 사용되고 있습니다.

북한 정부는 한류에 대한 경계심이 점점 커져 [71]2020년부터 남한 문화를 반영한 비속어에 대한 경계심이 매우 높아졌습니다.북한은 2023년 1월 남한의 비속어를 과도하게 사용할 경우 공개처형에 이를 수 있는 법을 채택했습니다.오빠(오빠a, 원래는 동생인 여자가 연상의 남자를 지칭할 때 쓰는 말이었지만, 한국에서는 연하의 여자가 열애 중인 남자를 지칭하는 방식이 되기도 했습니다.)라는 말이 대표적인 예였습니다.

| 표준어 | 사용처 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 표주노 | 대한민국의 표준어. 서울 방언을 기반으로; 인천 및 경기 대부분 지역과 매우 유사하며, 강원도 서부(영서 지역) 또한 전국 및 온라인 환경에서 젊은 한국인들 사이에서 일반적으로 사용됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 문화어(文化語) | 조선민주주의인민공화국의 표준어.북한 정부가 정치적으로는 '평양(平陽)의 언어'라고 주장했지만, 언어적으로는 서울 방언에서 주로 유래한 것으로 추정됩니다.그것은 또한 [72][page needed][73]평양 이외의 북한 지역에서의 언어 사용을 반영합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 지방 방언 | 표준 언어와 비교한 사용 위치 및 예제 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 함경/북동 (함경/동북) | 함경북도 대부분의 라선, 북한 평안북도, 중국 지린성.

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 편안/서북 (평안/서북) | 평안도, 평양, 차강, 함경북도, 랴오닝성

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 황해/중부 (황해/중부) | 황해 지역 (북한).연평도, 인천 옹진군 백령도, 대청도 등도 있습니다.

황해도 옹진군과 같이 'ㅈ' (j)로 발음되는 황해 북서부 지역은 원래 이 글자를 tz에 더 가깝게 발음했습니다.하지만, 이것은 대부분 사라졌습니다.나머지는 경기도와 평안도 사투리와 거의 비슷합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 경기/중앙 (경기/중부) | 서울, 인천, 경기 지역(남한), 북한의 개성, 개풍, 창풍.

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 강원<영서/영동>/중부 (강원<영서/영동>/중부) | 영서(남한)/강원(북한)/영동(남한)/강원(북한)/태백(남한)

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 충청/중앙 (충청/중부) | 대전, 세종, 충청권 (대한민국)

나머지는 거의 경기도 사투리와 비슷합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 전라/서남부 (전라/서남) | 광주, 전라권 (대한민국)

유명한 것은, 전라남도 원주민들이 한국어의 특정 모음 조합을 더 부드럽게 발음하거나, 후자의 모음을 완전히 생략하는 것입니다.

다만 '모대(모대)'의 경우 충남과 충남과 가까운 경기 남부 일부 지역에서도 관측되고 있습니다. 나머지는 거의 충청도 사투리와 비슷합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 경상/동남권 (경상/동남) | 부산, 대구, 울산, 경상권(대한민국)

나머지는 전라도 사투리와 거의 비슷합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 제주(제주)* | 제주도/도(대한민국); 때로는 한국어족에서 별도의 언어로 분류되기도 함

|

남북 차이

북쪽과 남쪽에서 사용되는 언어는 발음, 철자법, 문법 그리고 [83]어휘에서 차이를 보입니다.

발음

북한에서 /si/의 구개음화는 선택사항이며 /t͡ɕ/는 모음 사이에서 [z]로 발음할 수 있습니다.

같은 방식으로 쓰인 단어들은 다르게 발음될 수 있습니다(아래 예).아래의 발음은 수정 로마자 표기, 맥쿤-라이샤워, 수정 한글(발음대로 단어를 쓴다면 한글은 어떻게 될까요?)로 표기합니다.

| 단어 | RR | 의미. | 발음 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 북쪽 | 남쪽 | |||||||

| RR | 미스터 | 조선굴 | RR | 미스터 | 한글을 | |||

| 읽고 | 일고 | (행정 형식)을 읽다 | 일코 | 일코 | (일)코 | 일꼬 | 일꼬 | (일)꼬 |

| 압록강 | 암록강 | 압록강 | 암록강 | 암록캉 | 암(록)깡 | 암옥깡 | 암옥깡 | 암녹깡 |

| 독립 | 동닙 | 자립심 | 동립 | 통립 | 동(립) | 동닙 | 통첩 | 동닙 |

| 관념 | 관염 | 아이디어/감각/개념 | 궐음 | 관음 | 괄렴 | 관염 | 관렴 | (관)념 |

| 혁신적* | 혁신적 | 혁신적인 | 혁신적 | 역신척 | (혁)씬쩍 | 혁신적 | 역신적 | (혁)씬(적) |

* 북한에서는 한자 的, ㅁ, ㅇ로 끝나는 한자 ㄴ를 붙이면 비슷한 발음을 사용합니다.

* 남한에서는 이 규칙이 한자 한자로 된 어떤 단어에도 붙어 있을 때만 적용됩니다.

스펠링

어떤 단어들은 북쪽과 남쪽에 따라 철자가 다르지만, 발음은 같습니다.

| 단어 | 의미. | 발음(RR/MR) | 언급 | |

|---|---|---|---|---|

| 북 철자법 | 남 맞춤법 | |||

| 해빛 | 햇빛 | 햇빛 | 해핏(해핏) | 사이사이엇('ㅅ' 소리의 변화를 나타내는 데 사용)은 북한에서 거의 쓰이지 않습니다. |

| 벗꽃 | 벚꽃 | 벚꽃 | 꽃꽃(꽃꽃) | |

| 못읽다 | 못 읽다 | 읽을 수 없는 | 모디크다(모디크타 | 띄어쓰기. |

| 한나산 | 한라산 | 한라산 | 한라산(한라산) | ㄴㄴ 조합이 모두 발음될 때, 원래의 한글 맞춤법은 북쪽에서 유지되는 반면, 한글은 남쪽에서 바뀝니다. |

| 규률 | 규율 | 규칙. | 규율(규율) | 원래 한자의 철자가 "렬" 또는 "률"이고 모음을 따르는 단어에서, 초성 ㄹ는 북쪽에서 발음되지 않고, 철자에서 ㄹ가 떨어지는 남쪽의 발음과 같습니다. |

맞춤법과 발음

기본적으로 발음과 어휘를 포함한 남북의 표준어는 모두 언어적으로 서울 방언에 기반을 두고 있지만, 북한에서는 세련된 언어를 추구했던 김투봉과 같은 학자들의 이론과 정치적 필요성을 반영하여 단어가 변형되었습니다.북한의 rajio(라지오)라는 단어 사용과 같이 정치적 사상의 측면에서 설명하기 어려운 부분이 있습니다.

| 단어 | 의미. | 언급 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 북 철자법 | 북프로눈. | 남 맞춤법 | 남쪽 프로눈. | ||

| 력량 | 령량 | 역량 | 영량 | 힘 | 한국어판에서는 이니셜 r 뒤에 iri가 붙으면 탈락합니다. |

| 로동 | 노동(노동) | 노동 | 노동(농) | 일하다. | 한국어판에서는 이니셜 r이 or 뒤에 없으면 n으로 강등됩니다. |

| 원쑤 | 원쑤(wonswonsu | 원수 | 원수(원수) | 천적 | "죽을 원수"와 "야전 원수"는 남한의 동음이의어입니다.김일성, 김정일, 김정은을 적으로 지칭하는 것을 피하기 위해 적(敵)의 두 번째 음절을 적(쑤)으로 표기해 발음하는 것. |

| 라지오 | 라지오(라지오) | 라디오 | 라디오(라디오) | 라디오를 | 한국에서 rajio라는 표현은 일제 강점기에 도입된 일본식 표현으로 여겨지며 [85]한국어의 발음을 제대로 나타내지 못합니다. |

| 우 | u(u) | 위 | wi (wi) | 위에 | |

| 안해 | 안해(안해) | 아내 | 애(애) | 아내를 | |

| 꾸바 | 쿠바(쿠바) | 쿠바 | 쿠바(쿠바) | 쿠바 | 격음과 격음의 차이가 없는 언어에서 외래어를 번역할 때, 북한 사람들은 대개 격음을 격음과 격음의 차이가 없는 언어에서 격음을 사용하고 남한 사람들은 격음과 격음의 차이가 없는 언어에서 격음을 사용합니다. |

| 페 | pe (p'e) | 폐 | pye(p'ye), pe(p'e) | 폐 | 혜, 편처럼 자음 뒤에 오는 경우는 구개근사 없이 발음합니다.북한 맞춤법은 이러한 발음의 뉘앙스를 반영합니다. |

일반적으로 지명을 전사할 때 북한이 남한보다 원어 발음을 더 많이 사용하는 경향이 있는데, 이는 영어 발음을 자주 사용하는 것입니다.예를 들어,

| 원명 | 북역 | 영문이름 | 대한민국어 번역 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 스펠링 | 발음 | 스펠링 | 발음 | ||

| 울란바토르 | 울란바따르 | 울란바타레우 (울란바타레우) | 울란바토르 | 울란바토르 | 울란바토레우(ullan batoreu) |

| 쾨벤하운 | 쾨뻰하븐 | 쾨펜하번 (쾨펜하번) | 코펜하겐 | 코펜하겐 | kopenhagen (k'openhagen) |

| 알카히라 | 까히라 | 카히라(카히라) | 카이로 | 카이로 | 카이로 (카이로) |

문법.

몇몇 문법적 구조들은 또한 다릅니다.

| 단어 | 의미. | 언급 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 북 철자법 | 북프로눈. | 남 맞춤법 | 남쪽 프로눈. | ||

| 되였다 | 덧대다를 하다 | 되었다 | 두엣다 | 되다(하다/하다)의 과거형, "되기 위해" | 어간에서 ㅣ로 끝나는 동사나 형용사의 유사한 형태(즉, ㅣ, ㅐ, ㅚ, ㅟ, ㅢ, 여)는 모두 남한의 어 대신에 ㅔ를 사용합니다. |

| 고마와요 | 고마와요 (코마와요) | 고마워요 | 고마오요(고마오요) | 감사해요. | 북의 ㅂ-불규칙 동사는 양의 어미 모음을 가진 모든 동사에 와 (wa)를 사용합니다; 이것은 동사 어간이 하나의 음절만 있는 경우에만 남에서 발생합니다. |

| 할가요 | 할가요(할카요) | 할까요 | 할카요(할카요) | 해볼까요? | 한글은 다르지만 발음은 같습니다. (즉, 긴장된 ㄲ소리와) |

구두점

북쪽에서는 길레메트(《, 》)를 따옴표로 하고, 남쪽에서는 영어(", ")에 해당하는 따옴표를 표준으로 하고 있습니다(『 』, 「 」도 사용합니다).

어휘

일부 어휘는 북쪽과 남쪽이 다릅니다.

| 단어 | 의미. | 언급 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 노스워드 | 북프로눈. | 남어 | 남쪽 프로눈. | ||

| 문화주택 | 문화주택 | 아파트 | 파테우 | 아파트 | ◦ (appatu/appat')는 북한에서도 사용됩니다. |

| 조선말 | 조선말(조선말) | 한국어 | 한국어 | 한국말 | 조선말의 일본어 발음은 일제 강점기에 한국과 만주 전역에서 사용되었으나 해방 직후 정부는 일제 강점기 직전의 이름에서 따온 대한민국(대한민국)이라는 이름을 선택했습니다.음절 한(한)은 그 이름과 같은 출처(한족을 지칭)에서 따온 것입니다.더 읽어보세요. |

| 곽밥 | 곽밥 | 도시락 | 두시락 (토시락) | 도시락 | |

| 동무 | 동무(통무) | 친구 | 친구(친구) | 친구. | 동무는 원래 한반도 전역에서 사용되는 '친구'라는 비이념적인 단어였지만, 이후 북한 주민들은 이를 공산주의식 주소 '동지'에 해당하는 단어로 채택했습니다.그 결과, 오늘날 한국인들에게 그 단어는 정치적인 색채가 짙기 때문에, 그들은 친구를 위해 칭구(친구벗)나 벳(ot () 같은 다른 단어들을 사용하는 것으로 옮겨갔습니다.한국 사람들은 beot보다 징구를 더 자주 사용합니다. 그런 변화는 한국전쟁과 남과 북의 [86][87]반공정부와 북한의 공산주의 사이의 이념대결 이후에 이루어졌습니다. |

지리적 분포

한국어는 남한과 북한 모두에서 한국인들이 사용하고 있으며, 중화인민공화국, 미국, 일본, 러시아 등 여러 나라에서 한국인 디아스포라들이 사용하고 있습니다.현재, 한국어는 영어, 일본어,[88] 러시아어 다음으로 중국에서 4번째로 인기 있는 외국어입니다.이들 주에는 한국어를 사용하는 소수민족들이 존재하지만, 현지국에 대한 문화적 동화 때문에 모든 한국인들이 모국어를 유창하게 구사할 수 있는 것은 아닙니다.

공식현황

한국어는 남한과 북한의 공용어입니다.중국어와 함께 중국 연변조선족자치주의 두 공용어 중 하나이기도 합니다.

북한에서 규제기관은 사회과학원 어학원(사회과학원學院; 社會科學院語學硏究所學院; 사회과하권어학연구소)입니다.대한민국에서는 1991년 1월 23일 대통령령에 의해 설립된 서울 소재 국립국어원을 한국어의 규제 기관으로 두고 있습니다.

세종학당

국어기본법[89] 제9조 제2항에 따라 설립된 세종학당은 정부의 국어·문화 보급 사업을 조정하기 위해 설립된 공공기관으로, 해당 기관의 해외 분원인 세종학당을 지원하고 있습니다.세종학당은 다음과 같은 취지로 설립되었습니다.

- 한국어 교육 수요 증가

- 문화(한류) 확산, 국제결혼 증가, 한국기업의 해외시장 진출 확대, 취업허가제 시행 등으로 한국어 교육의 급격한 증가

- 정부가 허가한 한국어 교육기관의 필요성

- 성공적인 국내어 교육 프로그램을 기반으로 한 해외 한국어 교육에 대한 전반적인 지원 필요성

토픽한국연구원

TOPIK Korea Institute는 한국어와 한국 문화를 알리고, 현지 한국어 교육을 국제적으로 지원하며, 문화 교류를 활성화하는 것을 목표로 하는 대한민국 서울의 다양한 한국 대학들과 연계된 평생 교육 센터입니다.

그 기관은 때때로 세종학당과 같은 언어와 문화 진흥 기관과 비교되기도 합니다.그러나, 그 조직과는 달리, TOPIK 한국 연구원은 교육 자료를 제공하면서, 전세계의 기성 대학들과 대학들 내에서 운영됩니다.세계 각국의 한국대사관과 문화원(원)에서 TOPIK [90]시험을 실시하고 있습니다.

외국어.

영어를 모국어로 사용하는 사람들에게, 한국어는 한글을 배우는 것의 상대적인 용이함에도 불구하고 일반적으로 습득하기 가장 어려운 외국어 중 하나로 여겨집니다.예를 들어, 미국 국방 언어 연구소는 영어를 말하는 학생을 제한된 숙련된 수준으로 만들기 위해 64주의 교육 (이탈리아어, 프랑스어, 스페인어와 같은 카테고리 I 언어의 경우 단지 26주와 비교하여)을 일본어, 중국어 (만다린어, 광둥어), 아랍어와 함께 카테고리 IV에 포함시킵니다.그들이 "일상적인 사회적 요구와 제한된 직업 요구를 충족시키는 충분한 능력"을 가지고 있고 "과거, 현재,[91][92] 미래 시제의 구체적인 주제를 다룰 수 있다"는 긴급성.마찬가지로 외국어교육원의 어학원도 가장 난이도가 높은 [93]Ⅳ등급에 한국어를 위치시키고 있습니다.

미국에서 한국어에 대한 연구는 한국계 미국인 언어 학생들이 주를 이루고 있는데, 2007년에는 비군사 [94]대학에서 한국어를 배우는 학생들의 80% 이상이 될 것으로 추정되었습니다.하지만, 미국의 세종학당은 2009년에서 2011년 사이에 한국어를 공부하는 다른 민족 배경을 가진 사람들의 수가 급격히 증가한 것을 주목했는데, 그들은 이것을 한국 음악과 텔레비전 [95]프로그램의 인기 상승의 원인으로 보고 있습니다.2018년에는 [96]K-Pop의 증가가 미국 대학에서 언어를 배우는 사람들의 증가의 원인이 되었다고 보고되었습니다.

테스트

외국어로서 한국어에 대해 널리 사용되는 두 가지 시험이 있습니다: 한국어 능력 시험 (KLPT)과 한국어 능력 시험 (TOPIK).한국어능력시험은 한국어를 모국어로 사용하지 않는 사람들의 능력을 평가하기 위한 시험으로, 1997년에 시행되었고, 2005년 [97]시험에는 17,000명이 응시했습니다.TOPIK은 1997년에 처음 시행되었으며 2,274명이 수강했습니다.이후 [98]2012년 15만 명 이상의 응시자가 응시하면서 TOPIK 총 응시자 수는 100만 명을 돌파했습니다.TOPIK은 한국 내 45개 지역과 한국 외 72개 국가에서 시행되고 있으며, 상당 부분이 일본과 북미에서 시행되고 있어, TOPIK의 대상이 여전히 한국계 [99]외국인임을 시사합니다.이는 한국 유산 학생들을 대상으로 하는 시험이 소개되는 TOPIK의 웹사이트에서도 잘 드러납니다.

참고 항목

메모들

- ^ 2020년 기준으로 측정.남북한의 2020년 추정 인구는 약 7천 7백만 명이었습니다.

참고문헌

- ^ Lehrbuch der Modernen Koreanischen Sprache. Berlin. p. 26. Retrieved 27 April 2023.

- ^ a b 에스놀로그 한국어 (17일, 2013)

- ^ a b "Daily NK obtains the full text of the Pyongyang Cultural Language Protection Act". 23 March 2023. Retrieved 27 April 2023.

- ^ a b ""북한말, 낯설고 과격하기만 하다고요? 그건 착각입니다"". 노컷뉴스. 24 August 2019. Retrieved 28 April 2023.

- ^ a b Hölzl, Andreas (29 August 2018). A typology of questions in Northeast Asia and beyond: An ecological perspective. Language Science Press. p. 25. ISBN 9783961101023.

- ^ Janhunen, Juha (2010). "Reconstructing the Language Map of Prehistorical Northeast Asia". Studia Orientalia (108).

... there are strong indications that the neighbouring Baekje state (in the southwest) was predominantly Japonic-speaking until it was linguistically Koreanized.

- ^ Vovin, Alexander (2013). "From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean". Korean Linguistics. 15 (2): 222–240. doi:10.1075/kl.15.2.03vov.

- ^ Whitman, John (1 December 2011). "Northeast Asian Linguistic Ecology and the Advent of Rice Agriculture in Korea and Japan". Rice. 4 (3): 149–158. doi:10.1007/s12284-011-9080-0. ISSN 1939-8433.

- ^ Kim-Renaud, Young-Key (1997). The Korean Alphabet: Its History and Structure. University of Hawaii Press. p. 15. ISBN 9780824817237. Retrieved 16 May 2018.

- ^ "알고 싶은 한글". 국립국어원 (in Korean). National Institute of Korean Language. Retrieved 4 December 2017.

- ^ "Archive of Joseon's Hangul letters – A letter sent from Song Gyuryeom to slave Guityuk (1692)". Archived from the original on 9 September 2018. Retrieved 9 September 2018.[데드링크]

- ^ 구글의 2015년 Ngram 영어 코퍼스에 따르면,

- ^ 이기환 (30 August 2017). "[이기환의 흔적의 역사]국호논쟁의 전말…대한민국이냐 고려공화국이냐". 경향신문 (in Korean). The Kyunghyang Shinmun. Retrieved 2 July 2018.

- ^ 이덕일. "[이덕일 사랑] 대~한민국". 조선닷컴 (in Korean). The Chosun Ilbo. Retrieved 2 July 2018.

- ^ Cho & Whitman (2020), pp. 11-12

- ^ Vovin, Alexander (June 2017). "Koreanic loanwords in Khitan and their importance in the decipherment of the latter" (PDF). Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 70 (2): 207–215. doi:10.1556/062.2017.70.2.4.

- ^ 마틴 (1966), 마틴 (1990)

- ^ 예: 밀러(1971), 밀러(1996)

- ^ Starostin, Sergei (1991). Altaiskaya problema i proishozhdeniye yaponskogo yazika [The Altaic Problem and the Origins of the Japanese Language] (PDF) (in Russian). Moscow: Nauka.

- ^ Vovin (2008).

- ^ Whitman(1985), p. 232, Martin(1966)에서도 발견됨, p. 233

- ^ Vovin (2008), pp. 211–212. 오류: (

- ^ Hudson, Mark J.; Robbeets, Martine (2020). "Archaeolinguistic Evidence for the Farming/Language Dispersal of Koreanic". Evolutionary Human Sciences. 2. e52. doi:10.1017/ehs.2020.49. PMC 10427439. PMID 37588366.

- ^ a b c 손(2006).

- ^ Choo, Miho (2008). Using Korean: A Guide to Contemporary Usage. Cambridge University Press. p. 3. ISBN 978-1-139-47139-8.

- ^ 조(2006), 페이지 189.

- ^ 조(2006), 페이지 189-198

- ^ Kim, Minju (1999). "Cross Adoption of language between different genders: The case of the Korean kinship terms hyeng and enni". Proceedings of the Fifth Berkeley Women and Language Conference. Berkeley: Berkeley Women and Language Group.

- ^ Palley, Marian Lief (December 1990). "Women's Status in South Korea: Tradition and Change". Asian Survey. 30 (12): 1136–1153. doi:10.2307/2644990. JSTOR 2644990.

- ^ a b c 브라운 (2015).

- ^ 조(2006), 페이지 193-195

- ^ a b c 손(2001), 1.5.3절 "국어 어휘", pp. 12-13

- ^ Lee & Ramsey (2011), p. 6.

- ^ "남북의 언어: 종결편 이장균 기자". Retrieved 27 April 2023.

- ^ "위대한 령도자 김정일동지께서 어휘정리사업이 편향없이 진행되도록 이끌어주신 불멸의 령도".

- ^ 손(2006), p. 5.

- ^ Kim, Jin-su (11 September 2009). 우리말 70%가 한자말? 일제가 왜곡한 거라네 [Our language is 70% hanja? Japanese Empire distortion]. The Hankyoreh (in Korean). Retrieved 11 September 2009. 언급된 사전은

- ^ Choo, Sungjae (2016). "The use of Hanja (Chinese characters) in Korean toponyms: Practices and issues". Journal of the International Council of Onomastic Sciences. 51: 13–24. doi:10.34158/ONOMA.51/2016/2.

- ^ 손(2006), 페이지 87.

- ^ Hannas, Wm C. (1997). Asia's Orthographic Dilemma. University of Hawaii Press. p. 57. ISBN 978-0-8248-1892-0. Retrieved 20 September 2016.

- ^ Chen, Jiangping (18 January 2016). Multilingual Access and Services for Digital Collections. ABC-CLIO. p. 66. ISBN 978-1-4408-3955-9. Retrieved 20 September 2016.

- ^ "Invest Korea Journal". Invest Korea Journal. Vol. 23. Korea Trade-Investment Promotion Agency. 1 January 2005. Retrieved 20 September 2016.

They later devised three different systems for writing Korean with Chinese characters: Hyangchal, Gukyeol and Idu. These systems were similar to those developed later in Japan and were probably used as models by the Japanese.

- ^ "Korea Now". The Korea Herald. Vol. 29. 1 July 2000. Retrieved 20 September 2016.

- ^ Koerner, E. F. K.; Asher, R. E. (28 June 2014). Concise History of the Language Sciences: From the Sumerians to the Cognitivists. Elsevier. p. 54. ISBN 978-1-4832-9754-5. Retrieved 13 October 2016.

- ^ Montgomery, Charles (19 January 2016). "Korean Literature in Translation – Chapter Four: It All Changes! The Creation of Hangul". ktlit.com. KTLit. Retrieved 20 April 2016.

Hangul was sometimes known as the "language of the inner rooms," (a dismissive term used partly by yangban in an effort to marginalize the alphabet), or the domain of women.

- ^ Chan, Tak-hung Leo (2003). One into Many: Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature. Rodopi. p. 183. ISBN 978-9042008151. Retrieved 26 December 2016.

- ^ "Korea Newsreview". Korea News Review. Korea Herald, Incorporated. 1 January 1994. Retrieved 26 December 2016.

- ^ Lee, Kenneth B. (1997). Korea and East Asia: The Story of a Phoenix. Greenwood Publishing Group. p. 90. ISBN 978-0-275-95823-7. Retrieved 26 December 2016.

- ^ Silva, David J. (2008). "Missionary Contributions toward the Revaluation of Han'geul in Late 19th Century Korea" (PDF). International Journal of the Sociology of Language. 2008 (192): 57–74. CiteSeerX 10.1.1.527.8160. doi:10.1515/ijsl.2008.035. S2CID 43569773. Archived from the original (PDF) on 3 March 2016.

- ^ "Korean History". Korea.assembly.go.kr. Retrieved 26 April 2016.

Korean Empire, Edict No. 1 – All official documents are to be written in Hangul, and not Chinese characters.

- ^ "현판 글씨들이 한글이 아니라 한자인 이유는?". royalpalace.go.kr (in Korean). Archived from the original on 10 March 2017. Retrieved 26 April 2016.

- ^ 전, 영선. "북한 언어문화의 변화양상과 전망" (PDF). Retrieved 28 April 2023.

- ^ Brown, Lucien; Yeon, Jaehoon (2015). The handbook of Korean linguistics (1st. ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell. pp. 477, 484. ISBN 9781118371008.

- ^ Yang, Changyong; O’Grady, William; Yang, Sejung; Hilton, Nanna Haug; Kang, Sang-Gu; Kim, So-Young (2019), Brunn, Stanley D; Kehrein, Roland (eds.), "Revising the Language Map of Korea", Handbook of the Changing World Language Map, Cham: Springer International Publishing, pp. 1–15, doi:10.1007/978-3-319-73400-2_110-1, ISBN 978-3-319-73400-2, S2CID 188565336, retrieved 4 August 2023

- ^ 김보향 (Kim Bo-hyang) (August 2014). "Osaka Ikuno-ku jiyeok jaeil-Jeju-in-ui Jeju bang'eon sayong siltae-e gwanhan yeon'gu" 오사카 이쿠노쿠 지역 재일제주인의 제주방언 사용 실태에 관한 연구 [A Study on the Jeju Dialect Used by Jeju People Living in Ikuno-ku, Osaka, Japan] (PDF). 영주어문. 28: 120. ISSN 1598-9011. Retrieved 14 May 2020.[영구 데드링크]

- ^ Kang, Yoonjung; Han, Sungwoo (September 2013). "Tonogenesis in early Contemporary Seoul Korean: A longitudinal case study". Lingua. 134: 62–74. doi:10.1016/j.lingua.2013.06.002.

- ^ Kim, Mi-Ryoung (2013). "Tonogenesis in contemporary Korean with special reference to the onset-tone interaction and the loss of a consonant opposition". The Journal of the Acoustical Society of America. 133 (3570): 3570. Bibcode:2013ASAJ..133.3570K. doi:10.1121/1.4806535.

- ^ Cho, Sunghye (2017). Development of pitch contrast and Seoul Korean intonation (PhD). University of Pennsylvania.

- ^ Choi, Jiyoun; Kim, Sahyang; Cho, Taehong (22 October 2020). "An apparent-time study of an ongoing sound change in Seoul Korean: A prosodic account". PLOS ONE. 15 (10): e0240682. Bibcode:2020PLoSO..1540682C. doi:10.1371/journal.pone.0240682. PMC 7580931. PMID 33091043.

- ^ 정(Jeong), 상도(Sangdo) (31 March 2017). "도청도설 부추와 정구지" (in Korean). Kookje Newspaper.

- ^ "Korean is virtually two languages, and that's a big problem for North Korean defectors". Public Radio International. Retrieved 18 January 2016.

- ^ 홍, 윤표. "통일 시대를 위한 한국 어문학의 성찰과 모색". Retrieved 27 April 2023.

- ^ "통일 위업에 필수적…누군가는 반드시 해야 할 소중한 일". Retrieved 27 April 2023.[영구 데드링크]

- ^ 주, 성하. "당신이 배운 것은 80% 이상 틀렸다. 너무나 황당한 방송과 국어사전, 북한말 퀴즈 실태". Retrieved 27 April 2023.

- ^ 언어생활 (PDF). 통일부. p. 15.

- ^ 이, 혜원. "북한의 지역색". Radio Free Asia. Retrieved 28 April 2023.

- ^ "Korean Language". Asia Society. Retrieved 22 January 2021.

- ^ Han, JiEun (18 March 2015). "한국어 방언 제대로 알기_'한국어 대방언과 일반론" (in Korean). [Dokseo Newspaper].

- ^ 정(Jeong), 아란(Aran) (12 May 2020). "북한, 사투리·외래어·한자어 배격…"고유한 평양말 쓰자"" (in Korean). Yonhap News Agency.

- ^ 이(Lee), 기갑(Kikab). "표준어와 방언의 오늘과 내일" (in Korean).

- ^ ""날 키운 건 당 아닌 장마당" BTS 춤추는 MZ세대, 北 체제 흔든다". Retrieved 27 April 2023.

- ^ Lee, Iksop; Ramsey, S. Robert (1 January 2000). The Korean Language. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-4832-8.

- ^ 곽, 충구. 남북한 언어 이질화와 그에 관련된 몇 문제 (PDF). 새국어생활: 23. Retrieved 27 April 2023.

- ^ 주승현 (29 August 2021). [공감세상] 삼척을 고향으로 대는 이유. Hankyoreh. Retrieved 27 April 2023.

- ^ "내래 밥 먹었지비? 평안·함경도 말 뒤섞인 엉터리". Retrieved 28 April 2023.

- ^ 김, 영배. 서북 방언 (PDF). p. 58. Retrieved 28 April 2023.

- ^ "김병제". 한국민족문화대백과사전. Retrieved 21 May 2023.

- ^ "황해도 방언". 한국민족문화대백과사전. Retrieved 21 May 2023.

- ^ "'서울 사투리?' 방송 인터뷰 모음.zip" ['Seoul dialect?' Collection of interviews.zip]. YouTube (in Korean). Archived from the original on 11 December 2021.

- ^ "90년대 말투는 서울 사투리가 아니다?...서울 사투리 특징 3가지" [The way people talk in the 90s is not a Seoul dialect?...Three characteristics of Seoul dialect]. YouTube (in Korean). Archived from the original on 11 December 2021.

- ^ "수원 사투리 쓰는 이창섭" [Lee Chang-seop speaks Suwon dialect.]. YouTube (in Korean). Archived from the original on 11 December 2021.

- ^ Cho & Whitman (2020).

- ^ Kanno, Hiroomi; Society for Korean Linguistics in Japan, eds. (1987). 『朝鮮語を学ぼう』 [Chōsengo o manabō] (in Japanese). Tokyo: Sanshūsha. ISBN 4-384-01506-2.

- ^ 손(2006), 38쪽

- ^ "일본을 거쳐서 들어온 외래 어휘". 국립국어원. Retrieved 24 June 2023.

- ^ Choe, Sang-hun (30 August 2006). "Koreas: Divided by a common language". The New York Times. Retrieved 16 August 2012.

- ^ "Beliefs that bind". Korea JoongAng Daily. 23 October 2007. Archived from the original on 1 May 2013. Retrieved 16 August 2012.

{{cite news}}: CS1 maint : URL(링크) 부적합 - ^ 손(2001), p. 6.

- ^ "누리-세종학당". Archived from the original on 21 January 2021. Retrieved 19 January 2021.

- ^ "TOPIK iSeodang Korean Language Center". Retrieved 15 September 2020.

- ^ Raugh, Harold E. "The Origins of the Transformation of the Defense Language Program" (PDF). Applied Language Learning. 16 (2): 1–12. Archived from the original (PDF) on 30 June 2007. Retrieved 9 January 2008.

- ^ "DLI's language guidelines". AUSA. 1 August 2010. Retrieved 20 April 2021.

- ^ "Languages". United States Department of State. Retrieved 27 May 2016.

- ^ Lee, Saekyun H.; HyunJoo Han. "Issues of Validity of SAT Subject Test Korea with Listening" (PDF). Applied Language Learning. 17 (1): 33–56. Archived from the original (PDF) on 25 June 2008.

- ^ "Global popularity of Korean language surges". The Korea Herald. 22 July 2012. Retrieved 16 August 2012.

- ^ Pickles, Matt (11 July 2018). "K-pop drives boom in Korean language lessons". BBC News. Retrieved 12 July 2018.

- ^ "Korea Marks 558th Hangul Day". The Chosun Ilbo. 10 October 2004. Archived from the original on 19 February 2008. Retrieved 9 January 2008.

- ^ "Korean language test-takers pass 1 mil". The Korea Times. 20 January 2013. Retrieved 25 January 2013.

- ^ "TOPIK 한국어능력시험". topik.go.kr (in Korean). Archived from the original on 25 October 2017. Retrieved 24 October 2017.

추가열람

- Argüelles, Alexander; Kim, Jong-Rok (2000). A Historical, Literary and Cultural Approach to the Korean Language. Seoul, South Korea: Hollym.

- Argüelles, Alexander; Kim, Jongrok (2004). A Handbook of Korean Verbal Conjugation. Hyattsville, Maryland: Dunwoody Press.

- Argüelles, Alexander (2007). Korean Newspaper Reader. Hyattsville, Maryland: Dunwoody Press.

- Argüelles, Alexander (2010). North Korean Reader. Hyattsville, Maryland: Dunwoody Press.

- Brown, L. (2015). "Expressive, Social and Gendered Meanings of Korean Honorifics". Korean Linguistics. 17 (2): 242–266. doi:10.1075/kl.17.2.04bro.

- Chang, Suk-jin (1996). Korean. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-1-55619-728-4. (런던 동양 아프리카 언어 도서관 4권).

- Cho, Young A. (2006). "Gender Differences in Korean Speech". In Sohn, Ho-min (ed.). Korean Language in Culture and Society. University of Hawaii Press. p. 189.

- Cho, Sungdai; Whitman, John (2020). Korean: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51485-9.

- Hulbert, Homer B. (1905). A Comparative Grammar of the Korean Language and the Dravidian Dialects in India. Seoul.

{{cite book}}: CS1 유지 관리: 위치 누락 게시자(링크) - Lee, Ki-Moon; Ramsey, S. Robert (2011). A History of the Korean Language. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66189-8.

- Martin, Samuel E. (1966). "Lexical Evidence Relating Japanese to Korean". Language. 42 (2): 185–251. doi:10.2307/411687. JSTOR 411687.

- Martin, Samuel E. (1990). "Morphological clues to the relationship of Japanese and Korean". In Baldi, Philip (ed.). Linguistic Change and Reconstruction Methodology. Trends in Linguistics: Studies and Monographs. Vol. 45. pp. 483–509.

- Martin, Samuel E. (2006). A Reference Grammar of Korean: A Complete Guide to the Grammar and History of the Korean Language – 韓國語文法總監. Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-3771-2.

- Miller, Roy Andrew (1971). Japanese and the Other Altaic Languages. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 0-226-52719-0.

- Miller, Roy Andrew (1996). Languages and History: Japanese, Korean and Altaic. Oslo, Norway: Institute for Comparative Research in Human Culture. ISBN 974-8299-69-4.

- Ramstedt, G. J. (1928). "Remarks on the Korean language". Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 58.

- Rybatzki, Volker (2003). "Middle Mongol". In Janhunen, Juha (ed.). The Mongolic languages. London, England: Routledge. pp. 47–82. ISBN 0-7007-1133-3.

- Starostin, Sergei A.; Dybo, Anna V.; Mudrak, Oleg A. (2003). Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden, South Holland: Brill Academic Publishers. ISBN 90-04-13153-1. 3권으로.

- Sohn, Ho-Min (2001) [1999]. The Korean Language. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0521369435.

- Sohn, Ho-Min (2006). Korean Language in Culture and Society. Boston, MA: Twayne Publishers. ISBN 978-0-8248-2694-9.

- Song, J.-J. (2005). The Korean Language: Structure, Use and Context. London, England: Routledge.

- Trask, R. L. (1996). Historical linguistics. Hodder Arnold.

- Vovin, Alexander (2010). Koreo-Japonica: A Re-evaluation of a Common Genetic Origin. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.

- Whitman, John B. (1985). The Phonological Basis for the Comparison of Japanese and Korean (PhD thesis). Cambridge, MA: Harvard University. 미발행 하버드 대학교 박사학위 논문

- Yeon, Jaehoon; Brown, Lucien (2011). Korean: A Comprehensive Grammar. London, England: Routledge.

외부 링크

- 한글의 언어철학적 기원

- 서강대학교 무료 온라인 한국어 문화 강좌

- 영어 사용자를 위한 한국어 초급 가이드 2019년 3월 30일 웨이백 머신에서 보관

- 미국외교원 한국어 기초과정

- asianreadings.com , 호버 프롬프트로 한글 읽기

- 한국어 지도

- dongsa.net , 한국어 동사 활용 도구

- 한글 어휘를 시각화하고 학습하는 도구인 한자 탐색기

- 컬리의 한국어