에사르하돈

Esarhaddon| 에사르하돈 | |

|---|---|

| |

| 네오아시리아 제국의 왕 | |

| 군림하다 | 기원전 681–669년 |

| 전임자 | 센나체리브 |

| 후계자 | 아슈르바니팔 (아시리아) 샤마쉬숨우킨 (바빌론) |

| 태어난 | c. 기원전[1] 713년 |

| 죽은 | 기원전[2] 669년 11월 1일 (44세) 하란 |

| 배우자 | 에사라함마트 다른 아내들 |

| 이슈 중 다른이들 | 세루아에테랏 아슈르바니팔 샤마쉬숨우킨 |

| 아카드어 | 아슈르아히다이나 아슈르에텔일라니무키니[a] |

| 왕조 | 사르고니드 왕조 |

| 아버지 | 센나체리브 |

| 어머니 | 나치아 |

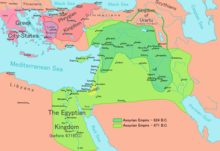

에사르하돈(Esarhaddon),[5] 아사르하돈[6](Asarhadon[7]), 아슈르하돈(Neo-Assyrian cuneiform: , , 또한 아슈르-아샤-idina,[8][9] "아슈르가 내게 형제를 주었다"[5]는 뜻의 철자, 바이보성 히브리어:אֵסַר־חַדֹּן ʾĒsar-Ḥadōn) was the king of the Neo-Assyrian Empire from the death of his father Sennacherib in 681 BC to his own death in 669.사르고니드 왕조의 세 번째 왕인 에사르하돈은 기원전 671년 이집트를 정복한 것으로 가장 유명하며,[5] 이로써 그의 제국은 지금까지 본 세계 최대의 왕국이 되었고, 아버지에 의해 멸망한 바빌론을 재건한 것으로 유명하다.[10]

694년 센나체립의 장남이자 후계자인 아슈르나딘슈미가 붙잡혀 처형된 후, 원래 새로운 후계자는 차남 아르다-물리수였으나, 684년 어린 아들 에사르하돈(Esarhaddon)이 대신 임명되었다.이 결정에 화가 난 아르다물리수와 또 다른 형제 나부샤르수르는 681년 아버지를 살해하고 아시리아 왕좌를 탈취할 계획을 세웠다.[b]살인과 아르다-물리수 자신이 왕이 되려는 아르다-물리수의 열망은 에사르하돈의 왕위에 오르기 어렵게 만들었고 그는 6주간의 내전에서 먼저 형제들을 물리쳐야 했다.

그의 형제들의 쿠데타 시도는 에사르하돈에게 예기치 못한 문제였고 그는 그의 통치 말기까지 그의 관리들과 주지사들 그리고 남자 가족들에게 편집증과 불신으로 시달릴 것이다.이러한 편집증 때문에 에사르하돈에 의해 사용된 궁전의 대부분은 도시의 주요 인구 중심지 밖에 위치한 고도의 보안 요새였다.또한 그의 남자 친척들에 대한 불신에서 비롯되었을지도 모르며, 그의 어머니 나키아와 그의 딸 세루아 에테랏과 같은 에사르하돈의 여자 친척들은 그의 통치 기간 동안 아시리아 역사상 어떤 이전 시대에도 허용된 여자들보다 훨씬 더 많은 영향력과 정치력을 행사할 수 있었다.

비교적 짧고 어려운 치세에도 불구하고, 편집증, 우울증, 끊임없는 질병에 시달렸음에도 불구하고, 에사르하돈은 여전히 아시리아 왕 중 가장 위대하고 성공적인 왕 중 한 명으로 인정받고 있다.681년 재빨리 형제들을 격파하고 아시리아와 바빌로니아 양쪽에서 야심차고 대규모의 건축사업을 완수하였으며, 미디어, 아라비아 반도, 아나톨리아, 코카서스, 레반트에서 성공적으로 선거운동을 하였으며, 하 이집트를 무찌르고 정복했으며, 두 명의 후계자인 아슈르바니팔과 샤마슈슈슈숨에게 평화적인 권력 이양을 보장하였다.그의 사후 우킨

배경

비록 에사르하돈은 앗시리아의 3년 동안 황태자였고, 센나체리브 왕의 지정 후계자였지만, 제국이 모두 그를 지지하기로 맹세를 했기 때문에, 그가 앗시리아 왕좌에 성공적으로 오른 것은 매우 어려운 일이었다.[14]

센나체립이 후계자로 처음 선택한 것은 기원전 700년경에 바빌론의 통치자로 임명한 장남 아슈르 나딘슈미였다.[10]그 직후, Sennacherib은 엘람(이란 남부 현대판) 땅을 공격하여 그곳으로 도망친 일부 칼데안 반군을 물리쳤다.이 공격에 대응하여 엘람 족은 센나체리브 제국의 남부를 침공하였고 694년 시파르 성에서 아슈르 나딘슈미를 성공적으로 사로잡았다.왕자는 엘람으로 다시 끌려가서 아마 처형되었을 것이다.[15]

아슈르나딘슈미의 추정 사망 후 센나체립은 둘째 생존 아들 아르다 물리수를 황태자로 올렸다.아르다물리수는 왕세자로 몇 년 있다가 684년 에사르하돈에 의해 후계자로 교체되었다.아르다물리수가 저명한 지위에서 갑자기 해임된 이유는 알 수 없으나 크게 실망한 것은 분명하다.[14]에사르하돈은 나중에 쓴 글에서 그의 형제들의 후계자 임명에 대한 반응을 다음과 같이 묘사했다.

오빠들 중에서 동생이 나였다.[신들] 아슈르와 샤마스와 벨과 나부의 훈령에 따라, 아버지는 나를 높이셨고, 나의 형제들이 모인 가운데 샤마쉬에게 `이 사람이 나의 후계자인가 ?' 하고 물으니, 신들은 `그는 너의 두 번째 자아'라고 대답하였다.

그리고 내 형제들은 미쳐버렸다.그들은 니느웨 한복판에서 경건하게 칼을 뽑았다.그러나 아슈르, 샤마쉬, 벨, 나부, 이스타르, 모든 신들은 이 악당들의 행실을 분노로 바라보았고, 그들의 힘을 약하게 하여 내 밑에서 그들을 겸손하게 하였다.[10]

아르다물리수는 아버지로부터 에사르하돈에게 충성을 맹세할 수밖에 없었지만, 센나체립에게 그를 대신 후계자로 다시 받아줄 것을 거듭 호소했다.이러한 호소는 성공하지 못했고 센나체립은 상황이 긴박하다는 것을 깨닫고 에사르하돈은 자신의 보호를 위해 서부 지방으로 망명했다.[14]에사르하돈은 그의 유배 생활에 불만을 품고, 그의 형제들을 비난하면서 다음과 같은 말로 그것을 묘사하였다.[16]

그들은 악의적인 험담, 비방, 거짓말로 [즉] 에사르하돈의 형제들]은 경건한 말투와 거짓과 불성실함으로 내 주위를 맴돌았다.그들은 내 등 뒤에서 악을 꾀했다.신들의 의지에 반하여 그들은 내 아버지의 잘 드러난 마음을 내게서 떼어 놓았는데, 비록 은밀히 그의 마음은 연민의 영향을 받았으며, 그는 여전히 내가 왕권을 행사하도록 의도하고 있었다.[16]

센나체립은 에사르하돈의 야망이 있는 형제들과 가까이 둘 위험을 예견했음에도 불구하고, 자신의 삶에 대한 위험을 예견하지 못했다.681년 10월 20일, 아르다물리수와 센나체립의 또 다른 아들 나부샤르수르는 니네베의 사원 중 한 곳에서 아버지를 공격하여 살해하였다.[b]그러나 왕위를 차지하려던 아르다물리수의 꿈은 무너질 것이었다.세나체립의 살인은 아르다-물리수와 그의 지지자들 사이에 약간의 마찰을 일으켰고, 이로 인해 대관식이 연기될 수 있었고, 그 동안 에사르하돈은 군대를 양성했다.[14]그는 이 군대를 등에 업고 제국의 서쪽 지역인 하니갈바트에서 형제들이 키운 군대를 만났는데, 그곳에서는 대부분의 병사들이 형제들을 버리고 그와 합류한 뒤 적장군이 도망쳤다.그리고 나서 그는 반대 없이 니네베를 향해 행진했다.[5][17]

아버지가 죽은 지 6주 후에 그는 니네베에서 새로운 아시리아 왕으로 인정되어 인정받았다.에사르하돈은 왕위에 오른 지 얼마 되지 않아 형제의 가족을 포함해 자신이 손에 넣을 수 있는 모든 음모자들과 정적들을 처형할 것을 확실히 했다.니네베에 있는 왕궁의 보안에 관계된 모든 신하들은 "탈퇴"되었다(즉, 처형되었다.아르다물리수와 나부샤르수르는 북부 우라르투 왕국으로 망명하면서 이 숙청에서 살아남았다.[10][14]비문 속에 아르다물리수와 에사르하돈의 다른 형제들이 자주 언급되는 것은 그가 그들의 행동에 놀라고 성가시다는 것을 보여준다.[18]에사르하돈은 니네베에 입성하여 그 음모를 지지하는 사람들을 숙청한 것으로 다음과 같이 기록되어 있다.

나는 즐겁게 나의 왕실 도시인 니네베에 들어가 안전하게 아버지의 왕좌에 앉았다.남풍이 불었고, 에아의 숨결, 바람이 왕권을 행사하기에 유리한 바람.하늘과 땅에는 내가 좋은 징조들을 기다리고 있었다. 놋쇠로 만든 사람들의 메시지와 신들과 여신들의 소식이었다.계속 [부분 누락]하며 내 심장에 용기를 주었다.

병사들, 내 형제들을 위해 앗시리아의 통치권을 장악하려는 음모를 선동했던 반란군들, 내가 마지막 사람을 조사하여 그들에게 무거운 벌을 내리니, 나는 그들의 씨앗을 파괴하였다.[19]

군림하다

편집증

소란스럽게 왕위에 오른 결과 에사르하돈은 신하와 신하, 집안 식구들을 불신하고 있었다.그는 그의 친척이나 관리들 중 누군가가 그에게 해를 끼치기를 원하는지에 대해 자주 구두와 제사장들의 조언을 구했다.[14]에사르하돈은 남자 친척에 대한 불신이 심하지만, 여자 친척에 대해서는 편집증적이었던 것 같지는 않다.그의 통치 기간 동안 그의 아내 에스하라 함마트, 그의 어머니 나키아, 그리고 그의 딸 세루아 에테라트는 모두 아시리아 역사의 초기 부분에서 여성들보다 훨씬 더 많은 영향력과 정치력을 휘둘렀다.[20]

에사르하돈의 편집증 또한 그가 살 곳을 선택한 것에 반영되었다.그의 주요 거주지 중 하나는 Nimrud 시의 궁전이었다. 원래 그의 전임자 Shalmaneser 3세(기원전 859–824)가 거의 200년 전에 무기고로 건설했다.이 궁전은 도시의 문화 및 행정 중심지 내에 있는 중앙과 가시적인 장소를 차지하기 보다는 변두리에 별도의 봉분 위에 위치하여 잘 보호되었다.676년과 672년 사이에 궁전은 건물 전체를 도시로부터 완전히 봉쇄할 수 있는 난공불락의 요새로 개조되면서 강화되었다.만약 이 출입구가 봉쇄된다면 궁궐로 들어가는 길은 몇 개의 튼튼한 문으로 보호되는 가파르고 좁은 길을 통해서만 들어갈 수 있을 것이다.니네베에는 시내 중심에서 멀리 떨어진 별도의 봉분에도 비슷한 궁전이 세워졌다.[20]

아시리아 왕들은 모두 태양신 샤마쉬(신들로부터의 징조로 인식된 것을 해석하여 얻은 것)의 지도를 구했던 것으로 알려져 있는데, 누구를 특정 지위에 임명할 것인지, 아니면 계획된 군사 운동이 성공할 것인지 등 정치군사적인 문제에 관한 조언을 구했다.배신의 가능성에 관한 질문은 오직 에사르하돈의 통치로부터만 알려져 있다.[21]

대부분의 학자들은 Esarhaddon을 편집증적인 것으로 분류해 왔으며,[22] 일부는 그가 그의 아버지를 살해한 후 편집증적인 성격장애가 생겼다는 것을 암시하고 있다.[23]다른 학자들은 이 꼬리표를 사용하는 것을 삼가고 대신 단순히 그를 "불신"이라고 묘사하고 편집증은 "정의적으로 망상적이고 비이성적인" 반면 에사르하돈은 많은 진짜 적과 적들을 가지고 있었을 것이라고 지적했다.[24]

바빌론의 재건

에사르하돈은 그의 제국의 남쪽 지역인 바빌로니아의 주민들의 지지를 보장하기를 원했다.이를 위해 왕은 남쪽 전역에 건축과 복원 사업을 그의 전임자들보다 훨씬 더 크게 후원했다.바빌로니아는 전세기 아시리아 왕 티글랏빌레세르 3세에 의해 정복되고 합병될 때까지 아시리아 왕들의 신하로서 토착 왕들의 지배를 받아온 것이 비교적 최근에야 아시리아 제국의 일부가 되었다.그의 건축 프로그램을 통해 에사르하돈은 아시리아 지배를 계속함으로써 얻을 수 있는 이점과 바빌로니아 토착 왕과 같은 배려와 관대함으로 바빌로니아를 통치하려는 의도를 보여주기를 바랐을 것이다.[26]

바빌로니아에 이름을 붙인 바빌로니아 시는 천년 넘게 남부 메소포타미아의 정치적 중심지였다.바빌로니아 독립에 대한 열망을 잠재우기 위한 노력으로 기원전 689년 에사르하돈의 아버지에 의해 도시가 파괴되었고, 도시의 수호신인 벨(일명 마르두크)의 동상은 아시리아 영토 깊숙이 옮겨져 있었다.680년 에사르하돈(Esarhaddon)이 발표한 도시 복원은 그의 가장 중요한 프로젝트 중 하나가 되었다.[27][28][26]

에사르하돈의 통치 기간 내내, 재건을 감독하기 위해 왕이 임명한 관리들의 보고에 따르면, 이 건축 사업의 큰 범위가 언급된다.[28]이 도시의 야심찬 복구는 센나체립의 도시 파괴 이후 남아 있는 많은 양의 잔해들을 제거하고, 이쯤 되면 노예가 되거나 제국 전역에 흩어져 있는 많은 바빌로니아인들의 정착, 대부분의 건물들의 재건, 벨에게 바쳐진 거대한 사원 단지의 복원 등을 포함했다.에사길라(Esagila)로 명명된 거대한 지그구라트 단지는 에테메난키(Etemenanci)라고 불릴 뿐만 아니라 도시의 두 개의 내벽을 복원하였다.[29]이 프로젝트는 바빌로니아 국민에 대한 호의의 모습을 보여 주었을 뿐만 아니라, 에사르하돈은 바빌로니아인들이 왕위에 투자한 본질적인 특징 중 하나를 차지할 수 있었기 때문에 중요했다.아시리아의 왕은 일반적으로 군인이어야 하는 반면, 바빌론의 왕은 이상적으로 건축가, 특히 신전의 복원가였다.[30]도시의 파괴와 결부되지 않도록 조심한 그는 바빌로니아에 있는 그의 비문에서 자신을 "신의 명령을 받은 왕"이라고만 지칭할 뿐, 북쪽의 비문에는 센나체립을 언급하고 도시의 파괴를 "그들의 신들을 모욕한" 것이 아니라 바빌로니아 탓으로 돌렸을 뿐이다.[10]에사르하돈은 그의 바빌론 재건에 대해 다음과 같이 적고 있다.

위대한 왕, 강력한 군주, 만물의 영주, 아수르의 땅의 왕, 바빌론의 통치자, 충실한 목자, 마두크의 사랑, 영주들의 영주, 충실한 지도자, 마두크의 왕비 수르파니툼의 사랑, 겸손하고 순종하며, 그들의 신성한 위대함 앞에서 초창기부터 찬사를 가득하고 깨어났다[암 I, 에사르하돈]일찍이 왕이 다스리던 때에 병든 징조가 나타나자, 그 성읍은 그 신들을 불쾌하게 하고, 그들의 명을 받들어 멸망하였다.그들이 선택한 것은 나, 에사르하돈이었다. 그들은 모든 것을 정당한 곳으로 되돌리고, 분노를 가라앉히고, 분노를 가라앉히고, 그들의 분노를 가라앉히기 위해서였다.마두크 너, 아수르 땅의 보호를 내게 맡겼다.한편 바빌론의 신들은 나에게 그들의 사당을 재건하고 그들의 궁전인 에사길라의 적절한 종교적 예식을 새롭게 하라고 말했다.나는 일꾼들을 모두 불러들여 바빌로니아의 모든 백성들을 징집했다.나는 그들을 일하게 하여 땅을 파서 바구니에 흙을 담아 운반하였다.[10]

Esarhaddon은 성공적으로 도시의 문, 전투, 배수구, 뜰, 사당 그리고 다양한 다른 건물과 건물을 재건했다.에사길라를 재건하는 동안, 귀중한 돌, 향유, 향수를 그 기초에 쌓아두면서 많은 주의를 기울였다.신전의 문을 덮기 위해 귀금속을 선택했고, 벨 동상을 보관하기 위한 받침대를 금으로 만들었다.[28]바빌로니아에 설치된 총독 에사르하돈의 보고에 따르면, 이 재건 작업이 바빌로니아인들에게 매우 좋은 반응을 얻었다고 한다.

나는 바빌론에 들어갔다.바빌로니아 사람들은 나를 친절하게 맞아 주었고, 매일 "바빌로니아에서 약탈당한 것을 그가 돌아왔다"고 말하며, 시파르에서 바빌로니아의 (백성을) 재탄생시킨 것은 그였다"고 말하며 왕에게 축복을 내린다.[31]

에사르하돈의 생전에 도시의 재건 작업이 완료되지 않았고 그의 후계자 통치 기간에도 많은 작업이 이루어졌다.에사르하돈 재위 기간 중 정확히 얼마의 재건이 이루어졌는지는 확실치 않지만, 그의 비문이 새겨진 돌들이 도시의 사원 유적에서 발견되어 상당한 양의 작업이 완료되었음을 시사한다.[32]에사르하돈은 에사길라와 에테메난키시의 거의 완전한 복원을 포함한 대부분의 복원 목표를 달성했을 가능성이 높으며, 그의 후임자에 의해 완전히 복원되었을 가능성이 있는 도시 성벽은 예외로 할 수 있다.[33]

에사르하돈은 또한 다른 남부 도시들의 복구 프로그램을 후원했다.에사르하돈은 그의 첫 번째 성년에 전쟁에서 붙잡혀 앗시리아에 안치되어 있던 여러 가지 남쪽 신들의 동상을 돌려주었다.센나체립이 도시를 파괴한 이후 그 기간 동안, 벨의 동상은 몇몇 다른 전통적인 바빌로니아 신들의 동상과 함께 앗시리아 북동부의 이세테 마을에 보관되었다.[28]비록 아시리아에 벨의 동상이 남아 있었지만, 다른 신들의 동상은 데르, 험후미아, 시파르아루루 시에 되돌려졌다.[34]그 후 몇 년 동안 라르사와 우륵의 도시에도 동상이 반환되었다.에사르하돈은 바빌론에서 그랬던 것처럼 우륵의 잔해물도 치우고 이스타르 여신에게 바쳐진 도시의 에안나 신전을 수리했다.[35]니푸르, 보르시파, 악카드 등에서도 비슷한 소규모 복구사업이 진행되었다.[36]

에사르하돈의 남쪽에 대한 광범위한 건축 프로젝트와 바빌로니아 왕가의 전통과 자신을 연결시키려는 그의 노력 때문에 일부 학자들은 그를 "아시리아의 바빌론 왕"이라고 표현했지만, 그러한 견해는 왕의 실제 노력을 잘못 전달하는 것일 수도 있다.에사르하돈은 앗시리아와 바빌로니아의 왕이었으며 그의 군사 및 정치적 근거지는 전임자들과 마찬가지로 북쪽에 남아 있었다.그의 남부 건축 프로젝트는 인상적이고, 야심차고, 전례 없는 것이었지만, 그는 아시리아 중심지에서도 프로젝트를 완료했다. 비록 그것들이 바빌로니아에 있는 것만큼 도덕적으로 지향되지는 않았지만.앗시리아에서는 에사르하돈(Esarhaddon)이 사원을 건설하고 복원하였으나 궁전과 군사 요새에도 힘썼다.[37]

아마도 남쪽의 그의 프로젝트가 북쪽의 동등한 비율의 프로젝트와 일치할 것이라는 것을 아시리아 사람들에게 안심시키기 위해, 에사르하돈은 북쪽의 메소포타미아의 주요 사원 중 하나인 아수르의 에샤라 신전에 수리가 이루어지도록 했다.[27]아시리아 수도 니네베와 아르벨라 시내의 사원에도 비슷한 프로젝트가 진행되었다.[38]남쪽 지역에서 진행된 사찰건축사업은 북쪽의 사찰건축사업과 맞먹었지만, 북쪽의 다양한 행정·군사건축사업과 남쪽의 그런 사업들이 전혀 없다는 점에서 에사르하돈은 아시리아를 바빌로니아보다 우선시하는 것은 명백하다.[39]

군사 캠페인

새로운 왕이 아직 자기들을 막을 만큼 자신의 위치를 잘 공고히 하지 않았다고 믿고, 아마도 스스로를 해방시키기 위해 아시리아의 불안정한 정치 풍토를 이용하기를 바랐던 바살들, 그리고 영토 확장에 열심인 외세들은 곧 (에사르하돈의 불신에도 불구하고) 아시리아의 총독들과 군인들이 충분히 지지하고 있다는 것을 깨달았다.신왕[20]아시리아에 대한 주된 위협 중 두 가지는 북쪽의 루사 2세 왕 치하의 우라르투 왕국, 아직도 형제들을 보호해 주는 아시리아의 맹세한 적, 그리고 그의 서쪽 국경을 괴롭히고 있는 유목민족인 시메르족이었다.[10]

에사르하돈은 그들의 기병대로 유명한 유목민 스키타이인들과 동맹을 맺어 시메르인들의 공격을 만류했지만 도움이 되지 않은 것으로 보인다.기원전 679년, 시메르인들은 제국의 최서단을 침략했고 676년까지 에사르하돈의 제국으로 더 깊이 침투하여 도중에 사원과 도시를 파괴했다.이러한 침략을 막기 위해 에사르하돈은 직접 그의 병사들을 이끌고 실리시아에서 전투를 벌이며 시메르인들을 격퇴하는 데 성공했다.그의 비문에서 에사르하돈은 개인적으로 시메르 왕 테우시파를 죽였다고 주장한다.[10]

시메르 침공이 진행되는 동안 시돈 성 레반트에서 에사르하돈의 신하 중 한 명이 그의 통치에 반기를 들었다.[10][20]시돈은 701년 에사르하돈의 아버지로부터 신하가 된 후 얼마 되지 않아 아시리아에게 정복당했다.[40]에사르하돈은 677년 지중해 연안을 따라 군대를 진군하여 반란 도시를 점령하였으나, 왕 압디 밀쿠티는 배를 타고 탈출하였다.[40][10]그는 1년 후, 에사르하돈(Esarhaddon)이 결정적으로 치메르인들을 무찌른 바로 그 해, 붙잡혀 처형되었다.또 다른 반항적인 신하인 '쿤두와 시수'(아마도 킬리시아의 위치)의 산두아리 왕도 패배하여 처형당했다.에사르하돈은 그의 승리를 축하하기 위해 두 신하 왕의 머리를 니네베를 중심으로 행진하는 귀족들의 목에 두르게 했다.[40]시돈은 아시리아 지방으로 전락하고, 시도니아 왕의 지배하에 있던 두 도시는 또 다른 신하 왕인 티레의 바알에게 영예가 주어졌다.[40][20]에사르하돈은 시돈과의 승리에 대해 다음과 같이 동시대 비문을 통해 논하고 있다.

나의 위엄을 두려워하지 않는 시돈의 왕 압디 밀쿠티는 무서운 바다를 믿고 나의 멍에를 벗어던진 나의 입술의 말을 귀담아 듣지 않았다. 그의 수비 도시 시돈은 바다 한가운데에 놓여 있다[누구는 부분]

마치 물고기처럼 나는 그를 바다 밖으로 끌어내어 머리를 잘랐다.그의 아내, 그의 아들들, 그의 궁궐 백성들, 재산과 재화들, 귀한 돌, 유색 양털과 린넨의 옷, 단풍나무와 상자나무, 그의 궁궐의 온갖 보물을 나는 아주 풍성하게 떠맡았다.그의 만유한 민족들, 곧 그 백성과 소와 양과 아귀에 번호를 매기는 것이 하나도 없었고, 나는 앗시리아로 수송하였다.[41]

에사르하돈은 시돈과 킬리시아의 문제를 처리한 후 우라르투에게 주의를 돌렸다.처음에는 우라르투와 연합한 민족인 마네안족을 공격했으나 673년에는 우라르투 왕국과 공공연히 전쟁을 벌이고 있었다.[10]이 전쟁의 일환으로 에사르하돈은 반 호수 해안에 수도 우부무가 위치한 우라르투의 신하인 슈프리아 왕국을 공격하여 정복하였다.[42]이 침략에 대한 왕의 카수스 벨리는 슈프리아 왕이 아시리아로부터 정치 난민들을 넘겨주려 하지 않은 것이었다(아마도 센나체립의 죽음에 대한 음모론자들 중 일부일 것이다) 슈프리아 왕은 오랜 편지 끝에 난민들을 포기하기로 동의했음에도 불구하고, 에사르하돈은 그를 누그러뜨리는데 너무 오랜 시간이 걸렸다고 생각했다.아시리아인들은 수비수들이 아시리아 포위 무기를 불태우려 했고 그 대신 불이 우부무로 번진 후에 도시를 점령하고 약탈했다.정치 망명자들은 붙잡혀 처형되었다.슈프리아 왕도 마찬가지로 우라르투 왕에게 양보하기를 거부했던 우라르투의 몇몇 범죄자들은 관계를 개선하기 위해서인지 붙잡혀 우라르투로 보내졌다.우부무는 보수되어 개명하고 합병되었으며, 내시 2명이 총독으로 임명되었다.[43]

675년 엘람 족이 바빌로니아를 침공하여 시파르 성을 점령하였다.아시리아군은 당시 아나톨리아에서 캠페인을 벌이며 자리를 비운 상태였으며, 남부 지방을 방어하기 위해 이 캠페인을 포기할 수밖에 없었다.이 분쟁에 대해서는 거의 기록되어 있지 않으며, 시파르의 몰락이 당혹스러웠기 때문에 에사르하돈은 그의 비문 중 어느 하나에도 언급되어 있지 않다.시파르를 점령한 지 얼마 되지 않아 엘라마이트 왕 움반칼타시 2세가 사망하여 새로운 엘라마이트 왕 우르탁이 나쁜 처지에 놓이게 되었다.앗시리아와의 관계를 회복하고 더 이상의 갈등을 피하기 위해 우르탁은 침략을 포기하고 엘람 사람들이 훔쳐간 신들의 조각상 몇 개를 돌려주었다.두 군주는 동맹을 맺고 서로의 궁정에서 양육할 아이들을 교환했다.[44]

에사르하돈의 왕위 7년차가 거의 끝나갈 무렵, 673년 겨울, 왕은 이집트를 침략했다.소수의 아시리아 소식통만이 토론하는 이 침략은 일부 학자들이 아시리아의 최악의 패배 중 하나일 가능성이 있다고 추측한 것으로 끝이 났다.[45]이집트인들은 수년 동안 아시리아에서 반군과 반대자들을 후원해왔고, 에사르하돈은 이집트를 습격하여 이 경쟁자를 단번에 몰아내기를 바랐다.에사르하돈은 자신의 군대를 엄청난 속도로 진군시켰기 때문에 아시리아인들은 일단 이집트가 지배하는 도시 아스켈론 밖에 도착하자 기진맥진하여 쿠시테 파라오 타하르카에게 패했다.이 패배에 이어 에사르하돈은 잠시 이집트를 정복하려던 계획을 버리고 니네베로 다시 철수했다.[10]

악화되는 건강 및 우울증

기원전 673년 에사르하돈의 첫 이집트 침공이 실패했을 무렵, 왕의 건강이 악화되고 있는 것이 분명해졌다.[46]이것은 아시리아 왕이 되는 것의 주요한 요건들 중 하나가 완벽한 정신적, 육체적 건강을 가지고 있다는 것이었기 때문에 문제를 야기했다.[14]왕은 어떤 병으로 끊임없이 고통받고 있었고 종종 음식, 술, 사람과의 접촉 없이 그의 숙소에서 며칠을 보내곤 했다.기원전 672년 2월 그의 사랑하는 아내 에사라함마트의 죽음은 그의 상태를 호전시킬 것 같지 않다.[46]살아남은 법원 문서들은 압도적으로 에사르하돈의 슬픔을 지적한다.그의 아내와 최근에 태어난 어린아이의 죽음은 에사르하돈의 우울함을 만들었다.이는 에사르하돈의 안녕을 주로 책임졌던 왕의 엑소시스트 아다드수무우수르가 쓴 글자로 분명히 알 수 있다.[21]그러한 편지 중 하나는 다음과 같다.

왕이 나에게 쓴 글에 대하여, `나는 매우 슬펐다. 우리가 어떻게 행동하였기에, 내가 이 작은 나의 하나 때문에 이렇게 우울해졌느냐 ?' 하고 말하였다.만약 치료할 수 있었다면, 당신은 그것을 치료하기 위해 왕국의 절반을 기증했을 것이다!하지만 우리가 어떻게 해요?주여, 주여, 어찌할 수 없는 일이옵니다.[21]

에사르하돈의 내과 의사 등 궁중 사람들의 보존된 메모와 편지에는 그의 상태가 다소 상세하게 묘사되어 있으며, 격렬한 구토, 지속적인 발열, 코피, 현기증, 고통스러운 귓병, 설사, 우울증에 대해 논하고 있다.왕은 그의 죽음이 가까이 올까 봐 종종 두려워했고, 그의 상태는 얼굴을 포함한 대부분의 몸을 덮은 영구적인 피부 발진 때문에 그를 본 사람이라면 누구나 명백했을 것이다.아시리아에서 최고일 것 같은 의사들은 당혹스러웠고 결국 그를 도울 힘이 없다는 사실을 고백해야 했다.[46]이는 다음과 같이 그들의 편지에 분명하게 나타나 있다.

임금님께서는 어찌하여 내 병의 성질을 파악하지 않고 치료법을 찾지 않으시옵니까?이미 왕에게 직접 말씀드렸듯이 그의 증상은 분류할 수 없다.[46]

아시리아인들은 병을 신의 형벌로 보았기 때문에 병에 걸린 왕은 신들이 자신을 지지하지 않는다는 표시로 보였을 것이다.이 때문에 에사르하돈의 열악한 건강은 어떤 희생을 치르더라도 피험자들에게 숨길 수밖에 없었다.[46]그의 신하들이 여전히 모르고 있다는 것은 왕에게 접근하는 사람은 누구나 무릎을 꿇고 베일을 씌워야 한다는 고대 왕실 아시리아 전통을 통해 보장되었다.[47]

후계 계획

그 자신이 아주 어렵게 아시리아 왕좌를 얻었을 뿐인 것을 보고, 에사르하돈은 자신의 죽음에 따른 권력 이양이 순탄하고 평화로운 것이 될 수 있도록 몇 가지 조치를 취했다.기원전 672년 에사르하돈과 그의 신하 라마타아 사이에 체결된 조약은 에사르하돈의 아들들이 모두 당시 미성년자였음을 분명히 하고 있는데, 이는 문제가 있었다.같은 조약은 또한 에사르하돈은 그의 사후 후계자가 왕위에 오르는 것을 반대할 수 있는 여러 파벌이 있을 수 있다고 걱정했다는 것을 보여주며, 잠재적인 대립 세력을 후계자의 형제, 삼촌, 사촌들로 열거하고 심지어 "전 왕족들의 후예"와 "아시리아의 추장이나 총독 중 한 사람"[48]으로까지 열거했다.

이는 적어도 에사르하돈의 형제들 중 일부가 현시점에서 아직 살아 있었고, 그들 또는 그들의 자녀들이 자신의 자녀들에게 위협을 나타낼 수 있다는 것을 나타낸다.[48]"전 왕족의 후예"에 대한 언급은 에사르하돈의 할아버지 사르곤 2세가 추방을 통해 아시리아 왕위를 획득했고 이전의 아시리아 왕과는 관련이 없었음을 암시할 수 있다.이전 왕들의 후손들이 여전히 살아 있었고 아시리아 왕좌에 대한 자신들의 주장을 압박할 수 있는 위치에 있었을 가능성이 있다.[49]

에사르하돈은 사망과 동시에 내전을 피하기 위해 674년 장남 신나딘아플리를 왕세자로 추대했으나 불과 2년 만에 사망하면서 다시 후계 위기를 위협했다.이번에 에사르하돈은 두 명의 황태자를 임명하였는데, 그의 맏아들 샤마쉬쉬쉬움우킨은 바빌론의 후계자로, 작은 아들 아슈르바니팔은 앗시리아의 후계자로 선정되었다.[49]두 왕자는 함께 수도 니네베에 도착하여 외국 대표들과 아시리아 귀족들과 병사들과 함께 축하연을 가졌다.[50]그의 아들 중 한 명을 앗시리아의 후계자로, 또 다른 한 명을 바빌론의 후계자로 추대하는 것은 새로운 생각이었다, 지난 수십 년 동안 앗시리아 왕은 동시에 바빌론의 왕이었다.[47]

어린 아들을 분명히 에사르하돈의 원호였던 아시리아의 황태자로, 큰아들을 바빌론의 황태자로 지명하는 선택은 두 아들의 어머니에 의해 설명될 수 있을 것이다.아슈르바니팔의 어머니가 출신 아시리아인일 가능성이 높은 반면 샤마슈슈슈우킨은 바빌론 출신 여성의 아들이었는데(이것은 확실치 않지만, 아슈르바니팔과 샤마슈슈슈슈우킨이 같은 어머니를 공유했을지도 모른다)[51] 샤마슈슈슈우킨이 아시리아 왕위에 오른다면 아마도 문제가 될 결과를 낳았을 것이다.아슈바니팔은 차남이었기 때문에 당시 왕위 계승의 우월한 후보였다.에사르하돈은 아마도 바빌로니아인들이 그들의 왕으로서 바빌로니아 유산의 누군가에 만족하고 있을 것이라고 추측했을 것이고, 그렇게 샤마쉬슈움우킨을 대신하여 바빌로니아와 그의 제국의 남부를 물려받도록 설정했을 것이다.[52]Esarhaddon이 작성한 조약은 그가 두 아들이 맺으려고 의도한 관계에 대해 다소 불분명하다.아슈르바니팔이 제국의 일차적 계승자였고 샤마쉬슈무킨이 그에게 충성의 맹세를 맹세하는 것이었음은 분명하지만, 다른 부분에서도 아슈르바니팔이 샤마슈슈슈무킨의 일에 간섭하지 않기 위한 것이었음을 명시하고 있는데, 이는 보다 동등한 지위를 나타내는 것이다.[53]두 황자는 곧 아시리아 정치에 깊이 관여하게 되었고, 이로 인해 병든 아버지의 어깨에서 부담을 어느 정도 덜어주었다.[47]

에사르하돈의 어머니 나키는 모든 잠재적인 적들과 청구인들이 아슈르바니팔이 아시리아 왕좌에 오르는 것을 지지하기로 서약할 것을 보증했는데, 이것은 에사르하돈 자신의 통치를 시작한 유혈사태를 피하기 위한 또 다른 조치였다.[47]또한 아슈르바니팔과 샤마쉬숨우킨의 승계를 보장하기 위해 에사르하돈 자신도 672년 동부의 최소 6개의 독립 통치자와 아시리아 중심지 외곽의 자신의 여러 총독들과 후계 조약을 체결하였다.[54]아마도 이러한 조약을 만들게 된 주된 동기 요인은 그의 형제들, 특히 아르다-물리수가 아직 살아있으며 아시리아 왕좌를 차지하려고 했을 가능성이었을 것이다.어떤 비문에는 그들이 673년까지 살아있고 자유롭다는 것을 암시한다.[55]

이집트 정복과 대체 왕

기원전 671년 초, 에사르하돈은 다시 이집트에 대항하여 행진하였다.[56]이 두 번째 에기티안 캠페인을 위해 모인 군대는 에사르하돈(673년)이 사용했던 것보다 훨씬 더 컸고, 그는 이전 시도를 괴롭혔던 문제들을 피하기 위해 훨씬 느린 속도로 행진했다.[10]가는 길에 그는 제국 서부의 주요 도시 중 하나인 하란을 통과했다.여기서 에사르하돈의 이집트 정복은 성공적일 것이라고 예언한 예언이 왕에게 드러났다.[56]에사르하돈 사후 아슈르바니팔에게 보낸 편지에 의하면 예언은 다음과 같았다.

에사르하돈은 이집트로 진군할 때, 하란에는 삼나무로 만든 신전이 세워졌다.그곳에서 신(神)은 나무 기둥에 꽂혀 있고, 머리에는 왕관 두 개를 꽂혀 있으며, 그 앞에 서 있는 것은 누스카 신이었다.에사르핫돈은 왕관을 들어서 머리 위에 얹고, 다음과 같이 선포하였다. `너희는 나가서 세계를 정복하여라.'그리고 그는 이집트를 정복했다.[56]

이 예언을 받은 지 석 달 만에 에사르하돈의 군대는 이집트인과의 첫 전투에서 승리를 거두었다.예언과 초기 성공에도 불구하고 에사르하돈은 자신의 안전을 확신하지 못했다.이집트인들을 물리친 지 불과 11일 만에, 그는 일종의 징조가 발표한 임박한 위험으로부터 왕을 보호하고 보호하기 위한 고대 아시리아식 방법인 "대체 왕" 의식을 행했다.에사르하돈은 재위 초기에 제사를 지냈으나, 이번에는 이집트 침공을 명령할 수 없게 되었다.[57]

'대신왕' 의식은 아시리아 군주가 백일 동안 숨어 지내는데, 그 동안 대신(정신적으로 결함이 있는 사람)은 왕실에서 자고 왕관과 왕실 가운을 입고 왕의 음식을 먹는 것으로 왕의 자리를 대신했다.이 백일 동안, 실제 왕은 숨겨져 있었고 "농부"라는 가명으로만 알려져 있었다.그 의식의 목적은 왕을 위해 의도된 어떤 악도 대신 백일말에 무슨 일이 있었든 간에 죽임을 당하여 진짜 군주를 안전하게 하는 대신왕에게 집중하는 것이었다.[57]

에사르하돈은 어떤 징조를 두려워하던지 671년 살아남아 그 뒤 2년 동안 두 번이나 의식을 치르곤 했는데, 이로써 앗시리아 왕으로서의 의무를 거의 1년 가까이 수행할 수 없게 되었다.이 시기 동안, 그의 제국의 문민 행정의 대부분은 그의 황태자들에 의해 감독되었고 이집트의 군대는 그의 수석 내시인 아슈르 나시르에 의해 지휘되었을 것이다.아시리아군은 두 번의 추가 전투에서 이집트군을 격파하고 이집트의 수도 멤피스를 점령하고 약탈하는 데 성공했다.[57]앗시리아 군대도 레반트에서 이집트인들과 연합하여 에스라하돈에 대항한 티레의 바알과 같은 그들의 신하들과 싸울 수밖에 없었다.[58]

비록 파라오 타하르카는 탈출했지만, 에사르하돈은 아들과 아내를 포함한 파라오의 가족과 앗시리아로 인질로 돌려보낸 왕실의 대부분을 사로잡았다.아시리아 왕에게 충성하는 총독들은 정복된 영토를 책임지게 되었다.이집트의 패배를 기념하기 위해 세워진 그의 승전비에는 에사르하돈의 손에 전쟁 메이스가 들려 있고 그 앞에 무릎을 꿇은 신하 왕이 있는 장엄한 포즈로 그려져 있다.또한 무릎을 꿇고 목에 밧줄을 감은 패배한 파라오의 아들이 있다.[10]정복은 많은 이집트인들을 아시리아 중심지로 이주시키는 결과를 낳았다.[59]에사르하돈은 승전비에 새겨진 글에서 발췌하여 다음과 같은 말로 정복을 묘사하고 있다.

나는 그의 많은 [예]를 흘렸다. 타하르카의 남자들과 나는 내 창살 지점과 함께 그를 다섯 번 때리고, 그 상처는 회복되지 않았다.그의 왕실 도시 멤피스는 반나절 만에 지뢰, 터널, 공격, 포위, 포획, 파괴, 파괴, 화재로 타버렸다.그의 왕비, 그의 하렘, 우사나후루, 그의 후계자, 그리고 나머지 아들딸과 그의 재산과 재물, 그의 말, 그의 소, 그의 양, 무수한 수로 앗시리아로 떠내려갔다.쿠시 1세의 뿌리는 이집트에서 찢어져 나왔지만, 그 누구도 내게 복종하기 위해 도망치지 않았다.나는 이집트 전역에 왕, 총독, 총독, 지휘관, 감독관, 서기관들을 새로 임명하였다.내가 앗수르와 큰 신들을 위하여 늘 세운 제물과 회비, 곧 나의 왕실 공물과 세금은, 해마다 쉬지 않고, 그들에게 부과하였다.

나는 거기에 내 이름을 새긴 비석을 하나 가지고 있었는데, 그 비석 위에 아수르의 영광과 용맹과, 나의 위대한 업적과, 내가 어떻게 아수르의 보호와, 정복자의 힘으로 드나들었는지를 기록하게 하였다.나의 모든 적들의 시선을 위해, 나는 그것을 며칠이 지나도록 설치했다.[60]

기원전 671년–670년 음모

이집트에서의 에사르하돈의 승리 직후, 하란에서의 새로운 예언의 제국에 뉴스가 퍼졌다.에사르하돈은 이집트를 정복하고 도시권으로부터 이전의 예언을 증명했으므로, 하란의 웅변은 믿을 만한 것으로 여겨졌다.[61]황홀한 여자가 말하는 예언은 다음과 같았다.[61]

누스쿠 신: 킹쉽은 사스에 속한다.내가 세나체립의 이름과 씨앗을 파괴하겠소![61]

예언의 의미는 분명했다: 그것은 에사르하돈의 지배에 대항하는 반란을 일으킬 수 있는 종교적 토대를 제공했다. 세나체립의 모든 후손들을 침략자로 선언함으로써.[61]에사르하돈의 피부 상태가 하란을 방문하는 동안 분명해졌을 가능성이 있는데, 이것이 에사르하돈의 사생결단 선언의 이유일 수도 있다.정당한 왕으로 선포된 사시의 신원은 알 수 없으나, 그렇지 않았다면 왕위에 오를 자격이 없었을 것이기 때문에 이전의 아시리아 왕족과 어떤 식으로든 연결되어 있었을 것이다.에사르하돈의 할아버지 사르곤 2세의 후손이었을 가능성이 있다.사슈는 에사르하돈의 내시 아슈르 나시르를 자기 편으로 불러모으기까지 하면서 제국 전역에 걸쳐 대량의 지지를 신속하게 집결시킬 수 있었다.[62]

에사르하돈은 그 음모를 알게 되는 데 오랜 시간이 걸리지 않았다.그의 편집증 때문에 에사르하돈은 제국 전역에 방대한 하인들의 정보망을 가지고 있었는데, 에사르하돈에 대한 어떤 계획적인 행동도 듣게 되면 그에게 보고할 것을 맹세했다.이러한 보도를 통해 에사르하돈은 하란뿐만 아니라 바빌론, 아시리아 중심지에서도 사사르의 지지자들이 활동하고 있다는 것을 알게 되었다.잠시 동안 에사르하돈은 단순히 공모자들의 활동에 대한 정보를 수집하고 목숨을 두려워한 나머지, 이전에 완성한 지 불과 3개월 만인 기원전 671년에 두 번째로 '대체왕' 의식을 거행했다.[63]

제사가 끝나자마자 에사르하돈은 은신에서 벗어나 공모자들을 잔인하게 학살했는데, 그의 통치 기간 중 두 번째 그러한 숙청이었다.사시와 그를 왕으로 선포한 여인의 운명은 알 수 없으나 붙잡혀 처형되었을 가능성이 크다.관리들이 살해당한 정도 때문에 아시리아의 행정구조는 여러 해 동안 겪은 것보다 더 많은 고통을 겪었다.670년 처음 몇 달 동안은 아시리아 역사상 극히 드문 그 해의 이름을 고를 관원이 뽑히지 않았다.여러 도시에 있는 여러 건물들의 유골은 670년에 파괴된 것으로 추정되고 있다.이 음모의 여파로 에사르하돈은 보안을 상당히 강화했다.그는 궁중의 출입을 통제하는 관리들의 수를 제한하기 위해 궁중의 계급에 두 개의 새로운 계급들을 도입했다.[64]

죽음

비록 그는 그 음모에서 성공적으로 살아남았지만, 에사르하돈은 병들고 편집증적인 상태로 남아 있었다.불과 1년 후인 기원전 669년에 그는 다시 한번 '대체왕' 의식을 거행했다.이 무렵 패배한 파라오 타하르카가 남쪽에서 나타났고, 아마도 아시리아 내부의 혼란스러운 정치 상황과 결합하여 이집트가 에사르하돈의 지배에서 벗어나려고 시도하도록 영감을 주었다.[5][65]

에사르하돈은 이 반란의 소식을 듣고, 이집트에서 임명한 자신의 총독들 중 몇 명조차 그에게 경의를 표하는 것을 중단하고 반란군에 가담했다는 사실을 알게 되었다.[10]그의 기준으로는 보아하니 비교적 건강한 것으로 보이는, 은신 100일 동안의 생활에서 벗어난 후, 에사르하돈은 세 번째로 이집트에 대항하는 캠페인을 벌이기 위해 떠났다.왕은 이집트의 국경에 도착하기 [2]전인 669년 11월 1일 하란에서[66] 죽었다.정반대의 증거가 없다는 것은 그의 죽음이 자연스럽고 의외의 것이었음을 시사한다.[65]

에사르하돈의 사후 그의 아들 아슈르바니팔과 샴쉬숨우킨은 정치적 혼란과 유혈사태 없이 아시리아와 바빌론의 왕좌에 오르는 데 성공했는데, 이는 적어도 초기에는 에사르하돈의 후계 계획이 성공적이었음을 의미한다.[65]

외교

아랍인과의 외교

시나이 반도의 아랍 부족들의 지지는 에사르하돈의 기원전 671년 이집트 캠페인에서 결정적이었다.에사르하돈은 아라비아 반도, 특히 아둠마투 시 주변에서 아버지에 의해 예속된 아랍 부족들의 충성심을 유지하기로 결심하기도 했다.하사엘 아둠마투 왕은 에사르하돈에게 경의를 표하고 그에게 여러 가지 선물을 보냈는데, 에사르하돈은 몇 년 전에 센나체립이 빼앗은 하사엘 신들의 조각상을 돌려주면서, 에사르하돈으로부터 답례를 받았다.하사엘이 죽고 그의 아들 요우타의 뒤를 이어 왕이 되었을 때, 요타의 왕위 계승은 에사르하돈에 의해 인정되었는데, 에사르하돈은 또한 그의 통치에 대한 반란을 물리치는 데 있어서 새로운 왕을 도왔다.그 직후 요우투는 에사르하돈에 반란을 일으켰고 아시리아군에게 패했지만 아슈르바니팔의 치세까지 독립을 유지하는데 성공했다.[58]

에사르하돈은 또한 아시리아 왕궁인 타부아에서 자라난 한 여성을 '아랍인의 여왕'으로 임명하고, 그녀가 다시 백성들에게 돌아가 통치할 수 있도록 허락하는 데 성공했다.또 다른 에피소드에서 에사르하돈은 야디(Yadi)라는 도시의 지방 왕으로부터 원조를 청원을 받고 676년(아라비아 반도 동쪽에 있는 것으로 추정) '바자(Bazza)'의 나라를 침공했다.그 캠페인은 아시리아인들이 이 지역의 8명의 왕들을 물리치고 야디 왕에게 그들의 정복을 허락하는 것을 본 것으로 보인다.[58]

메데스를 통한 외교

에사르하돈의 통치는 많은 메데스가 아시리아 신하가 되는 것을 보았다.에사르하돈의 군대는 아시리아인들이 기원전 676년 이전 어느 시점에 비키니 산 근처의 중위 왕 에파르나와 시디르파르나를 격파했을 때(그 위치는 중앙 미디어의 어딘가에 있을 수 없는 곳) 아시리아가 두려울 만한 큰 세력임을 메데스에게 증명해 보였다.이 승리의 결과로 많은 메데스가 기꺼이 아시리아에게 충성을 맹세하고 니네베에게 선물을 가져왔으며 에사르하돈은 아시리아 총독을 그들의 땅에 임명할 수 있도록 허락하였다.[42]

에사르하돈은 아슈르바니팔과 샤마쉬쉬움우킨의 계승과 관련하여 신하들에게 소원을 들어주겠다고 맹세하게 했을 때, 그의 후계자들에게 충성을 맹세하기 위해 만들어진 신하들 중에는 미디어의 통치자와 왕자들이 있었다.에사르하돈과 메데스의 관계가 항상 평화로운 것은 아니었는데, 672년까지 아시리아에 대한 미드웨이트의 습격 기록이 있고, 아시리아의 잠재적 적으로서 그의 신탁에 대한 요청에도 메데스가 끊임없이 언급되고 있기 때문이다.미디어에서 에사르하돈의 주요 라이벌 중에는 아시리아인들이 아시리아 영토를 급습한 카슈타리티라고 불리는 인물이 있었다.이 왕은 아마도 중앙분리대 제국의 두 번째 왕인 프라우르테스와 동일할 것이다.[42]

가족과 아이들

비문을 보면, 에사르하돈의 후계조약이 '아슈르바니팔의 어머니가 낳은 아들들'과 '에사르하돈의 나머지 아들들'을 구별하기 때문에, 에사르하돈은 복수의 부인을 두었음을 확인할 수 있다.이 아내들 중 한 명인 에사르하돈의 여왕 에사라함마트(Esarhaddon's Queen Esharra-hammat)[68]의 이름만 알려져 있다.[68]에사라함마트는 특히 그녀를 위해 지어진 묘지 에사르하돈과 관련하여 그녀가 죽은 후부터 주로 소식통으로부터 알려져 있다.Esarhaddon의 많은 아이들 중 누가 그녀의 아이였는지 확실하지 않다.[51]

에사르하돈은 적어도 18명의 자녀를 두었다.이 아이들 중 일부는 에사르하돈과 비슷한 지속적인 병으로 고통을 받았으며, 법정 의사들의 영구적이고 지속적인 의료 치료를 요구하였다.[47]에사르하돈의 신하들이 왕의 "수많은 아이들"을 논하는 동시대 서한들은 그의 가족이 고대 아시리아의 기준으로 볼 때 큰 것으로 여겨졌음을 확인시켜 준다.[69]에사르하돈의 자녀는 다음과 같다.

- 세루아 에테라트(Serua'a-eirirat)[68] – 에사르하돈의 딸들 중 장남이자 유일하게 이름이 알려진 세루아 에테라트는 아슈르바니팔보다 나이가 많았으며, 에사르하돈의 모든 아이들 중 장남이었을지도 모른다.그녀는 에사르하돈의 궁정과 아슈르바니팔의 후기 궁전에서 수많은 비문들이 증명하는 중요한 위치를 차지하고 있었다.[70]

- 신나딘아플리(Sin-nadin-apli)[68] – 기원전 674년부터 672년 예상치 못한 죽음을 맞이할 때까지 에사르하돈의 장남이자 왕세자.[49][68]

- 샤마쉬숨우킨(샤마시슈무우킨)[68] – 에사르하돈의 차남이자 [68]왕세자 겸 바빌론 왕위 계승자 672–669년 이후 바빌론 왕위 계승자.[49]

- 샤마시메투우발리트([68]샤마시메투우발리) – 아마도 에사르하돈의 셋째 장남일 것이다.[68]'샤마쉬가 죽은 자를 살려냈다'는 뜻의 그의 이름은 건강이 좋지 않았거나 출산이 어려웠음을 암시한다.그는 672년까지 아직 살아 있었고 그의 건강이 후계자로서 동생에게 유리하게 무시당한 이유일 것이다.샤마시메투우발릿이 아슈르바니팔의 계승을 받아들이지 않고 목숨으로 치렀을 가능성이 있다.[71]

- 아슈르바니팔(Ashurbanipal, Ashur-barni-apli)[72] – 아마도 에사르하돈의 넷째 [68]장남이자 왕세자 겸 아시리아 672–669와 그 후 아시리아 왕의 후계자일 것이다.[49]

- 아슈르-타키샤-리블루트 – 아마도 에사르하돈의 다섯 번째 장남일 것이다.[68][71]672년 전에 죽었을지도 모르는 병든 아이라고 [73]생각했지

- 아슈르무킨팔레야(아슈르무킨팔레야)[68] – 아마도 에사르하돈의 여섯 번째 장남일 것이다.[71]아마도 에사르하돈은 이미 왕이 된 후에 태어났을 것이다.아슈르바니팔 통치 기간 동안 아수르에서 제사장이 되었다.[73]

- 아슈르-에텔-샤메-에르세티-무발리수(아슈르-에텔-샤메-에르베티-무발리수)[68] – 아마도 에사르하돈의 일곱 번째 장남일 것이다.[71]아마도 에사르하돈은 이미 왕이 된 후에 태어났을 것이다.아슈르바니팔 통치 기간 동안 하란에서 제사장이 되었다.[73]

- 아슈르-사라니-무발리수(Ashur-sharani-muballissu)[74] – 단 한 글자로만 증명된 아슈르-사라니-무발리수(Ashur-sarani-mubalissu)가 아슈르-에텔-샤메-에르세티-무발리수(Ashur-mubalissu)와 동일할 가능성이 있다.[74]

- 신페루우킨 [74]- 왕을 언제 방문하는 것이 적절한지 문의하는 편지와 그가 건강하다고 묘사되는 또 다른 편지를 통해 알려져 있다.[74]

레거시

에사르하돈 사후 아시리아

에사르하돈의 죽음 이후 그의 아들 아슈르바니팔은 앗시리아의 왕이 되었다.샤마쉬쉬움우킨은 형의 대관식에 참석한 후 훔친 벨의 동상을 바빌론에 돌려주고 바빌론의 왕이 되었다.[75]바빌론에서 아슈르바니팔은 동생을 위해 호화로운 대관식 축제를 후원했다.[76]샤마쉬숨우킨은 왕실의 직함에도 불구하고 아슈르바니팔의 신하로서, 아슈르바니팔은 바빌론(전통적으로 바빌로니아 군주가 바치는 제물)에서 왕실의 제사를 계속 바쳤고, 남쪽의 총독들은 아시리아인이었다.남쪽에 주둔하고 있는 군대와 경비병들도 아시리아인이었다.바빌론에서 샤마쉬숨우킨의 초기 통치는 대부분 평화롭게 보내져 보루와 사원을 회복했다.[75]

그와 그의 형제가 군주로서 적절하게 즉위한 후, 아슈르바니팔은 기원전 667년에 이집트에 대항한 에사르하돈의 미완성된 마지막 캠페인을 완성하기 위해 떠났다.아슈르바니팔은 667년 유세에서 테베까지 남쪽으로 행군하여 길을 약탈하였고, 승리한 뒤 공동 파라오 핍틱 1세(에사르하돈 궁정에서 교육을 받은 자)와 네초 1세를 신하 통치자로 남겨 두었다.666–665년에 아슈르바니팔은 파라오 타하르카의 조카인 탄타마니가 이집트를 탈환하려는 시도를 물리쳤다.[76]

샤마쉬숨우킨이 강해지면서 형으로부터 독립하는 것에 대한 관심이 커졌다.652년[77] 샤마쉬숨우킨은 엘람, 쿠시, 찰데인 등 아시리아의 적들의 연합군과 연합하여 남부 어느 도시에서나 아슈르바니팔이 더 이상 희생하는 것을 금했다.이로 인해 4년 동안 질질 끄는 내전이 벌어졌다.650년이 되자 샤마쉬숨우킨의 상황은 암울해 보였고, 아슈바니팔의 군대가 시파르, 보르시파, 쿠타, 바빌론 자체를 포위했다.바빌론은 마침내 648년에 멸망하고 아슈르바니팔에게 약탈당했다.샤마쉬숨우킨은 자살했을 가능성이 있다.[78]

아슈르바니팔은 오랜 통치기간 동안 아시리아의 모든 적과 경쟁자들에 대항하여 캠페인을 벌이기도 했다.[76]아슈르바니팔이 죽은 후 그의 아들 아슈르 에틸일라니와 신샤리쉬쿤은 한동안 그의 제국의 지배권을 유지했지만,[78] 그들의 통치 기간 동안 아시리아의 많은 신하들이 독립을 선언할 기회를 잡았다.627년부터 612년까지 아시리아 제국은 사실상 해체되고 아시리아 적들의 연합이 이루어졌는데, 주로 중앙 제국 및 신생 독립 네오바빌론 제국이 주도하여 아시리아 중심지로 밀고 들어갔다.612년 니네베 자체가 약탈당하고 파괴되었다.[76]아시리아는 609년 하란에서 마지막 왕인 아슈르 우발리트 2세의 패배로 쓰러졌다.[79]

역사학자에 의한 평가

에사르하돈, 그의 전임자인 세나체리브와 그의 후계자인 아슈르바니팔은 아시리아의 가장 위대한 왕 중 세 명으로 인정받고 있다.[80]그는 전형적으로 그가 정복한 민족을 평정하고 통합하기 위해 더 많은 노력을 기울이면서 그의 전임자보다 온화하고 온화한 성격을 띠고 있다.[81]이 왕은 이집트의 정복, 악명 높은 반항아 바빌로니아의 성공적이고 평화로운 통제, 야심찬 건설 프로젝트 등 많은 업적 때문에 네오아시리아 통치자들 중 가장 성공한 통치자들 중 한 명으로 묘사되어 왔다.[82]어시리학자인 카렌 래드너에 따르면, 에사르하돈은 다른 모든 어시리아 왕들보다 가용한 출처로부터 한 개인으로서 더 선명하게 나타난다.[83]앗시리아 왕들은 대부분 왕실의 비문만으로 알려져 있지만, 에사르하돈의 통치 10년은 예외적으로 잘 기록되어 있다. 궁중 서신 등 그의 통치 시기까지 거슬러 올라가는 많은 다른 문서들도 살아남았기 때문이다.[84]

그의 유명한 도서관을 위해 고대 메소포타미아 문학작품을 수집할 것으로 유명한 아슈르바니팔은 이미 에사르하돈 통치기에 그러한 작품들을 수집하기 시작했다.에사르하돈은 아슈바니팔의 수집과 교육을 장려한 공로를 인정받을 가능성이 있다.[22]

제목

에사르하돈은 황태자 임명과 그의 권력 승진을 묘사한 비문에서 다음과 같은 왕명을 사용한다.

에사르하돈, 대왕, 앗시리아의 왕, 바빌론의 총독, 수메르와 악갓의 왕, 대왕 신들의 총애를 받는 대왕, 그의 영주들.아수르와 마르두크와 나부, 니느웨의 이스타르와 아르벨라의 이스타르와 왕위에 이름을 올렸다.[85]

또 다른 비문에서는 에사르하돈의 호칭이 다음과 같이 적혀 있다.

Esarhaddon, the great king, the mighty king, king of the Universe, king of Assyria, viceroy of Babylon, king of Sumer and Akkad, son of Sennacherib, the great king, the mighty king, king of Assyria, grandson of Sargon, the great king, the mighty king, king of Assyria; who under the protection of Assur, Sin, Shamash, Nabu, Marduk, Ishtar of Nineveh,위대한 신들, 그의 영주인 아르벨라의 이스타는 경쟁자가 없는 채 떠오르는 태양에서 지는 해로 나아갔다.[86]

에사르하돈의 왕명을 더 길게 쓴 글과 그의 또 다른 비문 속에 보존된 신들로부터 받은 선물에 대한 동반된 자랑은 다음과 같다.

나는 우주의 왕 에사르하돈, 앗시리아의 왕, 강력한 전사, 모든 왕자들 중에서 첫째로, 앗시리아의 왕 센나체립의 아들, 앗시리아의 왕, 사곤의 손자, 우주의 왕 앗시리아의 왕이다.신과 샤마쉬를 사랑하는 아수르와 닌릴의 생물, 나부와 마르두크가 좋아하는 나부, 이스타 왕후의 애정의 대상, 위대한 신들의 마음의 욕망, 위대한 신들의 이미지의 회복을 위해 왕권을 부르짖은 권력자, 지혜롭고 사려깊고 아는 자, 그리고 위대한 신들의 사당들의 완전한 재건.대도시의앗수르 성전의 건축가, 에사길라와 바빌론의 복원가, 거기에 사는 신들과 여신들의 모습을 복원한 그는, 앗수르에서 그 땅에 사로잡힌 신들을 제자리에 되돌려 놓고 평화롭게 거처하게 한 신들을, 그가 모든 신전을 완전히 복원하고 신들을 그들의 사당에 안착시킬 때까지, 거처하게 한 신들과 여신들의 모습을 복원하였다.영원히 거기에

승승장구하며 그들의 힘에 의지하여 승승장구하며, 솟아오르는 태양에서 지는 해까지, 경쟁자가 없는 나로서, 사분의 사분의 일국의 왕자들을 내 발 앞에 굴복하게 한 자가 바로 나였다.앗수르에게 반기를 든 모든 땅을 치면서, 그들은 나를 보냈다.신들의 아버지 아수르는 내게 명령하여, 사람들이 정착하여 평화롭게 살도록 하고, 앗시리아의 경계를 넓히도록 하였다.권세, 남자다움, 용맹함 등 왕인 신씨는 내 운명을 개척했다.샤마쉬, 신들의 빛, 내 명예로운 이름에 그는 가장 높은 명성을 가져다 주었다.신들의 왕 마르두크는 내 통치에 대한 두려움을 강력한 허리케인처럼 세계 4분의 1의 땅을 압도하게 만들었다.신들 가운데 전능하신 네갈, 곧 공포, 공포, 경외심을 불러일으키는 화려함, 그는 나를 선물로 주셨다.전투와 전쟁의 여왕인 이스타는 절할 수도 있고, 괴물같은 창살도 있고, 나에게 선물로 주었다.[87]

참고 항목

- 에사르하돈 조약(K 3500 + K 4444 + K 10235)

- 에사르하돈의 계승 조약 또는 우라카자바르나의 라마타아와의 바살 조약(BM 132548)

- 아시리아의 왕 목록

- 네오아시리아 제국의 군사 역사

- 성서 등장인물 목록

- 2014년 ISIL에 의해 파괴된 요나(유누스) 무덤 아래 2017년 모술(나인베)에서 발견된 에사르하돈 궁전

메모들

- ^ 아슈르-에텔-일라니-무키니(Ashur-etel-ilani-mukinni)는 에사르하돈의 더 공식적인 "법정명"이었다.궁중의 사람들만이 사용했을 것이다.[3]그것은 "신들의 영주인 아슈르가 나를 세웠다"[4]라고 번역한다.

- ^ a b 압도적으로 많은 학자들은 아라드물리수의 죄과를 사실로 받아들인다.[11]다른 가설들이 제안되어 왔는데, 예를 들어 그 범죄는 어떤 알려지지 않은 바빌로니아 동조자들에 의해 혹은 심지어 에사르하돈에 의해서도 자행되었다.[12]2020년 앤드루 크냅은 아라드-물리수의 죄에 대한 설명에 모순되는 점, 에사르하드돈도 센나체립과 어려운 관계를 맺었을 수 있다는 점, 에사르하돈의 군대를 소집해 그의 형제들을 무찌른 속도, 그리고 다른 정황 증거 등을 들어 에사르하드돈이 실제로 살인의 배후일 수도 있다고 제안했다.[13]

참조

- ^ 와이드머 2019, 각주 53.

- ^ a b 팔레스 2012 페이지 135.

- ^ Halton & Svérd 2017, 페이지 150.

- ^ 탈크비스트 1914, 페이지 39.

- ^ a b c d e 브리태니커 백과사전.

- ^ 이란 백과사전.

- ^ 쿤리프 2015, 페이지 514.

- ^ 원본 Sumero-Akkadian cuniform: 𒀭𒊹𒀸𒀸 AN-SHAR2-PAP-ASH 및 𒀭𒊹𒉽𒍮 AN-SHAR2-PAP-SHUM2-NA in"CDLI-Archival View". cdli.ucla.edu.

- ^ 포스트게이트 2014, 페이지 250.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 마크 2014.

- ^ Knapp 2020, 페이지 166.

- ^ Knapp 2020, 페이지 165.

- ^ Knapp 2020, 페이지 167–181.

- ^ a b c d e f g 래드너 2003, 페이지 166.

- ^ 버트만 2005, 페이지 79.

- ^ a b 2007년 12월 25일.

- ^ 니시넨 2003, 페이지 139–141.

- ^ 바르시나 페레스 2016, 페이지 12.

- ^ 럭켄빌 1927 페이지 202-203.

- ^ a b c d e 래드너 2003, 페이지 168.

- ^ a b c 래드너 2015, 페이지 50.

- ^ a b Damrosch 2007, 페이지 181.

- ^ 칼리미 & 리처드슨 2014 페이지 221.

- ^ Knap 2015, 페이지 325.

- ^ "Monument British Museum". The British Museum.

- ^ a b 포터 1993, 페이지 41.

- ^ a b 포터 1993, 페이지 67.

- ^ a b c d 1998년 콜 & 마키니스트, 페이지 11–13.

- ^ 포터 1993, 페이지 43.

- ^ 포터 1993, 페이지 44.

- ^ 포터 1993, 페이지 47.

- ^ 포터 1993, 페이지 52.

- ^ 포터 1993, 페이지 56.

- ^ 포터 1993, 페이지 60.

- ^ 포터 1993, 페이지 61.

- ^ 포터 1993, 페이지 62-63.

- ^ 포터 1993, 페이지 66.

- ^ 포터 1993, 페이지 68.

- ^ 포터 1993, 페이지 71.

- ^ a b c d 그레이슨 1970, 페이지 125.

- ^ 럭켄빌 1927, 페이지 205.

- ^ a b c 그레이슨 1970, 페이지 129.

- ^ 그레이슨 1970, 페이지 130.

- ^ 그레이슨 1970, 페이지 131–132.

- ^ 에프알 2005 페이지 99.

- ^ a b c d e 래드너 2003, 페이지 169.

- ^ a b c d e 래드너 2003, 페이지 170.

- ^ a b 아흐메드 2018, 페이지 62.

- ^ a b c d e 아흐메드 2018, 페이지 63.

- ^ 아흐메드 2018, 페이지 64.

- ^ a b Novotny & Singletary 2009, 페이지 174–176.

- ^ 아흐메드 2018, 페이지 65-66.

- ^ 아흐메드 2018, 페이지 68.

- ^ 바시나 페레스 2016, 페이지 5

- ^ 바르시나 페레스 2016 페이지 9-10.

- ^ a b c 래드너 2003, 페이지 171.

- ^ a b c 래드너 2003, 페이지 171–172.

- ^ a b c 그레이슨 1970, 페이지 126.

- ^ 래드너 2012, 페이지 471.

- ^ 럭켄빌 1927 페이지 227.

- ^ a b c d 래드너 2003, 페이지 172.

- ^ 래드너 2003, 페이지 173.

- ^ 래드너 2003, 페이지 174.

- ^ 래드너 2003, 페이지 174-176.

- ^ a b c 래드너 2003, 페이지 176–177.

- ^ 데이비드 2002 페이지 23.

- ^ 스틸레 16 및 17에 대한 현지 통지서

- ^ a b c d e f g h i j k l m 노보트니 & 싱클레타리 2009, 페이지 168.

- ^ 노보트니 & 싱클레타리 2009, 페이지 167.

- ^ Novotny & Singletary 2009, 페이지 172–173.

- ^ a b c d 노보트니 & 싱클레타리 2009, 페이지 170.

- ^ 밀러 & 쉬프 1996, 페이지 46.

- ^ a b c Novotny & Singletary 2009, 페이지 171.

- ^ a b c d 노보트니 & 싱클레타리 2009, 173페이지.

- ^ a b 존스 1913, 페이지 124.

- ^ a b c d 2009년.

- ^ 맥기니스 1988, 페이지 38.

- ^ a b 존스 1913, 페이지 124-125.

- ^ 대영박물관.

- ^ 1880, 페이지 시이.

- ^ 1880, 페이지 8.

- ^ 포터 1987 페이지 1-2.

- ^ 래드너 2015, 페이지 45.

- ^ 래드너 2015, 페이지 47.

- ^ 럭켄빌 1927 페이지 199–200.

- ^ 럭켄빌 1927, 페이지 211.

- ^ 럭켄빌 1927 페이지 203–204.

참고 문헌 목록

- Ahmed, Sami Said (2018). Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN 978-3111033587.

- Barcina Pérez, Cristina (2016). "Display Practices in the Neo-Assyrian Period". Universiteit Leiden - Research Master in Assyriology.

- Bertman, Stephen (2005). Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. Oxford University Press USA. ISBN 978-0195183641.

- Budge, Ernest A. (2007) [1880]. The History of Esarhaddon. Routledge. ISBN 978-1136373213.

- Cole, Steven W.; Machinist, Peter (1998). Letters From Priests to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal (PDF). Helsinki University Press. ISBN 978-1575063294.

- Cunliffe, Barry W. (2015). By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia. Oxford University Press. ISBN 978-0199689170.

- Damrosch, David (2007). The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh. Henry Holt and Company. ISBN 978-0805087253.

- David, Anthony E. (2002). A Biographical Dictionary of Ancient Egypt. Routledge. ISBN 9781135377045.

- Douglas, J. D. (1965). New Bible Dictionary. Wm Eerdmans Publishing.

- Ephʿal, Israel (2005). "Esarhaddon, Egypt, and Shubria: Politics and Propaganda". Journal of Cuneiform Studies. University of Chicago Press. 57 (1): 99–111. doi:10.1086/JCS40025994. S2CID 156663868.

- Fales, Frederick Mario (2012). "After Ta'yinat: The New Status of Esarhaddon's Adê for Assyrian Political History". Presses Universitaires de France. 106 (1): 133–158.

- Grayson, A. K. (1970). "Assyria: Sennacherib and Esarhaddon (704–669 BC)". The Cambridge Ancient History Volume 3 Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC. Cambridge University Press. ISBN 978-3111033587.

- Halton, Charles; Svärd, Saana (2017). Women's Writing of Ancient Mesopotamia. Cambridge University Press. ISBN 978-1107052055.

- Johns, C. H. W. (1913). Ancient Babylonia. Cambridge University Press. p. 124.

Shamash-shum-ukin.

- Jong, Matthijs (2007). Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets: A Comparative Study of the Earliest Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies. BRILL. ISBN 9789004161610.

- Kalimi, Isaac; Richardson, Seth (2014). Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography. Brill. ISBN 978-9004265615.

- Knapp, Andrew (2015). Royal Apologetic in the Ancient Near East. SBL Press. ISBN 978-0884140740.

- Knapp, Andrew (2020). "The Murderer of Sennacherib, yet Again: The Case against Esarhaddon". Journal of the American Oriental Society. 140 (1): 165–181. doi:10.7817/jameroriesoci.140.1.0165. JSTOR 10.7817/jameroriesoci.140.1.0165. S2CID 219084248.

- Luckenbill, Daniel David (1927). Ancient Records of Assyria and Babylonia Volume 2: Historical Records of Assyria From Sargon to the End. University of Chicago Press.

- MacGinnis, J. D. A. (1988). "Ctesias and the Fall of Nineveh" (PDF). Illinois Classical Studies. University of Illinois Press. 13 (1): 37–42.

- McConville, J. G. (1985). Ezra, Nehemiah, and Esther. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0664245832.

- Miller, Douglas B.; Shipp, R. Mark (1996). An Akkadian Handbook: Paradigms, Helps, Glossary, Logograms, and Sign List. Eisenbrauns. ISBN 0931464862.

- Nissinen, Martti (2003). Prophets and Prophecy in the Ancient Near East. Brill. ISBN 978-90-04-12691-6.

- Novotny, Jamie; Singletary, Jennifer (2009). "Family Ties: Assurbanipal's Family Revisited". Studia Orientalia Electronica. 106: 167–177.

- Porter, Barbara N. (1987). Symbols of Power: Figurative Aspects of Esarhaddon's Babylonian Policy (681–669 BC). University of Pennsylvania. pp. 1–434.

- Porter, Barbara N. (1993). Images, Power, and Politics: Figurative Aspects of Esarhaddon's Babylonian Policy. American Philosophical Society. ISBN 9780871692085.

- Postgate, Nicholas (2014). Bronze Age Bureaucracy: Writing and the Practice of Government in Assyria. Cambridge University Press. ISBN 978-1107043756.

- Radner, Karen (2003). "The Trials of Esarhaddon: The Conspiracy of 670 BC". ISIMU: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad. Universidad Autónoma de Madrid. 6: 165–183.

- Radner, Karen (2012). "After Eltekeh: Royal Hostages from Egypt at the Assyrian Court". Stories of long ago. Festschrift für Michael D. Roaf. Ugarit-Verlag: 471–479.

- Radner, Karen (2015). Ancient Assyria: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-871590-0.

- Tallqvist, Knut Leonard (1914). Assyrian Personal Names (PDF). Leipzig: August Pries.

- Widmer, Marie (2019). "Translating the Seleucid βασίλισσα. Notes on the titulature of Stratonice in the Borsippa cylinder". Greece & Rome. Cambridge University Press. 66 (2): 264–279. doi:10.1017/S001738351900007X. S2CID 199880564.

웹 소스

- "Esarhaddon". Encyclopædia Britannica. Retrieved 22 November 2019.

- "Assarhaddon". Encyclopaedia Iranica. Retrieved 23 November 2019.

- "Cuneiform tablet with part of the Babylonian Chronicle (616–609 BC)". The British Museum. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.

- Mark, Joshua J. (2009). "Ashurbanipal". World History Encyclopedia. Retrieved 24 November 2019.

- Mark, Joshua J. (2014). "Esarhaddon". World History Encyclopedia. Retrieved 23 November 2019.

외부 링크

| 위키미디어 커먼즈에는 에사르하돈과 관련된 미디어가 있다. |

- 대니얼 데이비드 럭켄빌의 아시리아와 바빌로니아의 고대 기록 제2권: 사르곤에서 끝까지 아시리아의 역사적 기록으로, 다수의 에사르하돈 비문 번역이 수록되어 있다.