오스로스 1세

Osroes I오스로스 1세(조선 1세 또는 호스로 1세, 파르티아어: 𐭇:𐭇𐭓𐭅 Husrow라고도 한다)는 파르티아 경쟁자로, 파르티아 제국의 서쪽 지역을 109년부터 129년까지 통치하면서 1년 동안 중단되었다. 그는 통치 기간 내내 동부 지방에 근거지를 둔 라이벌 왕 볼로게아스 3세와 경쟁했다.r 116년 오스로스 1세는 로마의 황제 트라잔(.r 98–117)이 오스로스의 아들 파르타마스파테스를 설치한 침략 중에 크테시폰에서 잠시 왕좌에서 쫓겨났다. 이듬해 트라얀이 죽은 뒤 오스로스 1세의 통치는 파르티아 귀족들에 의해 부활되었다. 129년 볼로게아제 3세에 의해 권좌에서 물러났다.

전기

109년 오스 1세는 파르티아 왕 파코루스 2세(.r 78–110)를 상대로 반란을 일으켜 스스로 왕좌를 차지하였다.[1] 파코루스 2세의 아들 볼로게아스 3세(.r 110–147)의 통치 기간 동안 오스로스 1세는 메소포타미아를 포함한 제국의 서쪽 지역을 가까스로 점령했고 볼로게아스 3세는 동쪽 지역을 통치했다.[2][3] 113년 오스로스 1세는 볼로냐스 3세의 동생 악시다레스를 공탁하고 후자의 동생 파르타마시리스를 아르메니아의 왕으로 임명함으로써 로마와의 란데아 조약을 위반하였다.[2][4] 이로써 로마 황제 트라얀(.r 98–117)은 파르티아 영토를 침공하고 볼로게스 3세와 오스로스 1세 사이의 계속되는 내전을 이용할 구실을 얻게 되었다.[2][3] 114년 트라잔은 아르메니아를 정복하여 로마 지방으로 변모시켰다.[4] 116년, 트라잔은 파르티안의 수도인 셀레우키아와 크테시퐁을 사로잡았다.[5] 트라잔은 페르시아 만까지 도달했는데, 그곳에서 차라센의 파르티아 신하 아탐벨로스 7세에게 조공을 바치도록 강요했다.[6][7] 파르티아인들의 반란을 우려한 트라얀은 오스로스 1세의 아들 파르타마파테스를 크레시폰에 왕좌에 세웠다.[6][8] 트라잔은 원정 중에 오스루 1세의 딸을 생포했는데, 오스루 1세는 129년 두 강대국 사이에 평화협정이 체결될 때까지 로마의 포로로 남아 있었다.[9]

트라잔의 이득은 오래가지 못했다. 정복된 모든 영토에서 반란이 일어났는데, 바빌로니아인과 유대인들이 메소포타미아에서 로마인을 밀어내고, 사나트룩 아래의 아르메니아인들이 로마 문제를 일으켰다.[10] 117년 트라잔이 죽은 후 파르티아인들은 파르타마스파테스를 왕좌에서 제거하고 오스로스 1세를 복위시켰다.[6] 트라얀의 후계자 하드리안(.r 117–138)은 동부 트라얀 정복의 잔재를 포기하고 파르티아 왕자인 볼로게아스가 아르메니아의 새로운 왕이 되는 등 란데아 조약(Rhandeia)을 인정했다.[11] 파르티아 제국의 서부의 약화된 상태는 볼로게아제 3세(동부 영토가 손대지 않은)에게 오스루 1세가 점령한 잃어버린 영토를 되찾을 기회를 주었다.[3] 129년, 볼로게아제 3세는 마침내 오스로이스 1세를 권력에서 가까스로 제거했다.[1][12]

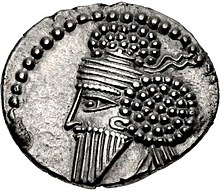

코네이지

그의 은화의 반대편에는 오스로스 1세가 머리를 묶은 채 디아뎀을 쓰고 있는 모습이 그려져 있다.[13] 그러나 그의 청동화에는 갈고리와 뿔이 옆구리에 달린 티아라로 그려져 있다.[13]tiara)이 그려져 있다. 오스로이스 1세의 동전은 그의 이름 석자인 엘리마이스 지배자인 오스로스와 매우 흡사하여 학자들이 같은 인물이었을지도 모른다는 암시를 하게 만들었다.[14][15] 또 다른 가능성은 엘리마이스의 통치자 오스로스가 파르티아 오스로스 1세의 동전을 베꼈을 가능성이다.[14][15]

참조

- ^ Jump up to: a b Dąbrowa 2012, 페이지 176, 391.

- ^ Jump up to: a b c Dąbrowa 2012, 페이지 176.

- ^ Jump up to: a b c 그레고라티 2017, 페이지 133.

- ^ Jump up to: a b Chaumont 1986, 페이지 418–438.

- ^ Dąbrowa 2012, 페이지 176; Gregoratti 2017, 페이지 133; Kettenhofen

- ^ Jump up to: a b c 케텐호펜 2004.

- ^ Hansman 1998, 페이지 363–365.

- ^ 비바르 1983, 페이지 91.

- ^ 매드레이터 & 하트만 2020, 페이지 9.

- ^ Gregoratti 2017, 페이지 133; Chaumont 1986, 페이지 418–438; Dąbrowa 2012, 페이지 176

- ^ 바디안 2002, 페이지 458, Chaumont 1986, 페이지 418–438, Dąbrowa 2012, 페이지 176

- ^ 기아 2016 페이지 203.

- ^ Jump up to: a b 올브리히트 1997, 페이지 33.

- ^ Jump up to: a b 한스만 1998, 373-376페이지.

- ^ Jump up to: a b 레자카니 2013, 페이지 775.

원천

- Badian, Ernst (2002). "Hadrian". Encyclopaedia Iranica, Vol. XI, Fasc. 4. p. 458.

- Bivar, A.D.H. (1983). "The Political History of Iran Under the Arsacids". In Yarshater, Ehsan (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 3(1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 21–99. ISBN 0-521-20092-X.

- Chaumont, M. L. (1986). "Armenia and Iran ii. The pre-Islamic period". Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 4. pp. 418–438.

- Chaumont, M. L.; Schippmann, K. (1988). "Balāš". Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 6. pp. 574–580.

- Dąbrowa, Edward (2012). "The Arsacid Empire". In Daryaee, Touraj (ed.). The Oxford Handbook of Iranian History. Oxford University Press. pp. 1–432. ISBN 978-0-19-987575-7. Archived from the original on 2019-01-01. Retrieved 2019-01-13.

- Gregoratti, Leonardo (2017). "The Arsacid Empire". In Daryaee, Touraj (ed.). King of the Seven Climes: A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE - 651 CE). UCI Jordan Center for Persian Studies. pp. 1–236. ISBN 9780692864401.

- Hansman, John F. (1998). "Elymais". Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 4. pp. 373–376.

- Kettenhofen, Erich (2004). "Trajan". Encyclopaedia Iranica. pp. 418–438.

- Kia, Mehrdad (2016). The Persian Empire: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO. ISBN 978-1610693912. (2권)

- Madreiter, Irene; Hartmann, Udo (2020). "Women at the Arsacid court (draft)": 1–15. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - Olbrycht, Marek Jan (1997). "Parthian King's tiara - Numismatic evidence and some aspects of Arsacid political ideology". 2: 27–61. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - Olbrycht, Marek Jan (2016). "The Sacral Kingship of the early Arsacids. I. Fire Cult and Kingly Glory": 91–106. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - Rezakhani, Khodadad (2013). "Arsacid, Elymaean, and Persid Coinage". In Potts, Daniel T. (ed.). The Oxford Handbook of Ancient Iran. Oxford University Press. ISBN 978-0199733309.