KCNE5

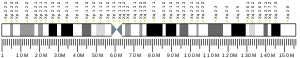

KCNE5| KCNE5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 식별자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 에일리어스 | KCNE5, KCNE1L, 칼륨 전압 게이트 채널 서브패밀리E 규제 서브유닛 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 외부 ID | OMIM: 300328 MGI: 1913490 HomoloGene: 8177 GeneCard: KCNE5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 위키데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KCNE1과 유사한 KCNE1L은 KCNE1L [5][6]유전자에 의해 인간에게 암호화되는 단백질이다.

기능.

전압 개폐 칼륨v(K) 채널은 기능적 및 구조적 관점에서 전압 개폐 이온 채널의 가장 복잡한 클래스를 나타냅니다.그들의 다양한 기능은 신경전달물질 방출, 심박수, 인슐린 분비, 신경 흥분성, 상피 전해질 수송, 평활근 수축, 세포 부피를 조절하는 것을 포함한다.KCNE5는 KCNE1 유전자 산물과 배열 유사성이 있는 막단백질 KCNE5(원래 명칭 KCNE1-L)를 코드하며, 칼륨 채널 전압 게이트, isk 관련 서브패밀리의 [6]구성원이다.

KCNE 유전자 패밀리는 인간 게놈에 있는 5개의 유전자로 구성되어 있으며 각각 1형 막 단백질을 코드한다.KCNE 서브유닛은 칼륨 채널 조절 서브유닛으로, 그 자체는 전류를 통과하지 않지만 칼륨 채널 공극 형성 알파 서브유닛의 특성을 변화시킵니다.KCNE5는 지금까지 KCNE 패밀리에서 가장 연구가 적은 멤버이지만 다수의v 다른 K채널 서브타입을 규제하는 것으로 알려져 있습니다.KCNE5는 심실 재분극 및 다발성 상피에서 가장 잘 알려진 K 알파 서브유닛인v KCNQ1과 함께 결합된다.이 공동조립체는 활성화의 전압의존성 +140mV 변화를 유도한다(CHO 세포에서 공동 발현될 경우). 이는 대부분의 [7]조직에서 정상적인 생리전압 범위에 걸쳐 KCNQ1 활성을 억제할 수 있다.

KCNE5는 KCNQ1과 KCNE1로 [8]형성된 채널의 활성도 억제한다.보도에 따르면 KCNQ2, KCNQ2/3 또는 KCNQ5 채널 활성에는 영향을 주지 않지만, KCNE5는 CHO[7] 세포에서는 KCNQ4를 억제하지만 [9]난모세포에서는 억제하지 않는다.

HERG(K11v.1) 또는 K1v.x 패밀리 채널 활성에는 알려진 효과가 없지만 KCNE5는 K2.1 활성을 50% 억제하고v 활성화를 가속화하며, 불활성화를 늦추고 K2.1 및 '사일런트'의 알파 서브유닛인v 'K6.[10]4'에v 의해 형성된 채널의 폐쇄 상태 불활성화로부터의 복구를 가속화한다.

KCNE5는 이전에 K4.2 또는v K4.3을 규제하지v 않는 것으로 보고되었지만 K4v.3-KCHIP2 채널복합체의 [11]전압의존성을 가속화하고 좌회전시키는 것으로 판명되었습니다.

구조.

KCNE 패밀리 서브유닛은 세포외 N 말단과 세포내 C 말단을 [12]가진 I형 막 단백질이다.막 통과 도메인은 KCNE1, 2, 3에서 알파 나선형이며 KCNE4, KCNE5에서도 나선형일 것으로 예측된다.KCNE 패밀리 구성원의 역할은 K 채널 베타 서브유닛으로서v K 알파 서브유닛의 기능적v 특성을 조절하며, 베타 서브유닛의 세 세그먼트 모두 결합, 기능적 변조 및/또는 전송 변조에 다소 기여한다.KCNE5의 고해상도 구조는 2016년 현재 미정이다.KCNE5는 호모 사피엔스에 [5]있는 143개의 잔류 단백질을 코드하는 X-연결 유전자다.

조직 분포

인간의 KCNE5 전사물은 심장 및 골격근, 척수 및 뇌에서 가장 많이 발현되며 [5][13]태반에서도 검출된다.생쥐에서 Kcne5 전사물은 태아 두개골 신경 이동 능선 세포, 신경절, 소마이트 및 근상피카리드층에서 [5]검출되었다.

임상적 의의

이 무전자 유전자는 AME 연속 유전자 증후군에서는 삭제되며 AME 연속 유전자 [5]증후군에서 발견되는 심장 및 신경학적 이상에 잠재적으로 관여한다.

KCNE5는 인간의 태반에서 발현되며, 그 발현은 전립선암증에서 증가하지만, 이 [13]현상에 대한 인과관계가 확립되지 않았다.

인간 KCNE5의 유전 배열 변이는 심방세동 및 브루가다 증후군과 관련이 있다.심방세동은 가장 흔한 만성 심장 부정맥으로, 주로 노령화 인구에서 미국에서만 2-3백만 명이 영향을 받는다.소수의 경우는 이온 채널 유전자 돌연변이와 관련되지만 대부분은 구조적인 심장 결함과 관련이 있다.브루가다 증후군은 비교적 드물지만 치명적인 심실 부정맥으로 전압 개폐 나트륨 채널 유전자 SCN5A 돌연변이와 가장 일반적으로 연관되어 있지만 일부 Kv 채널 유전자 배열 변형과도 관련이 있다.

KCNE5 돌연변이 L65F는 심방세동과 관련지어 이들 서브유닛과 함께 발현되면 KCNQ1-KCNE1 전류를 상향조정한다.이와는 대조적으로 P33S 치환을 코드하는 KCNE5의 다형성은 대조군 [14]대상보다 심방세동 환자에서 덜 흔하지만 이러한 발견들이 다른 연구들의 [15]것과 상충된다.

KCNE5-Y81H는 브루가다 유형 1의 체표면 심전도를 가진 남성에서 검출되었으며, KCNE5-D92E:E93X는 브루가다의 또 다른 사례에서 검출되었고, 다른 남성 가족 구성원들의 조기 돌연사와 관련이 있지만, 여성은 아니다. KCNE5는 X-연결 유전자이기 때문이다.이 두 유전자 변종은 CHO 세포에서 공발현했을 때 KCNQ1-KCNE1 전류에 영향을 미치지 않았지만, K4v.3-KCHIP2와 공발현했을 때 야생형 KCNE5보다 더 큰 전류를 생성함으로써 브루가다 증후군, 즉 심실 이토 [16]밀도를 증가시키는 메커니즘을 제공했다.

rs697829 A/G 다형성의 G 변종인 KCNE5 비부호화 영역 유전자 변종도 [17]G 변종에 비해 QT 간격이 길어지고 사망 위험률이 높아지는 것으로 보고되었다.

메모들

이 기사의 2016년 버전은 외부 전문가에 의해 이중 출판 모델로 업데이트되었습니다.대응하는 학술 동료 리뷰 기사는 Gene에 게재되었으며 다음과 같이 인용할 수 있다. Geoffrey W Abbott (30 July 2016). "KCNE4 and KCNE5: K(+) channel regulation and cardiac arrhythmogenesis". Gene. Gene Wiki Review Series. 593 (2): 249–260. doi:10.1016/J.GENE.2016.07.069. ISSN 0378-1119. PMC 5166581. PMID 27484720. Wikidata Q38916407. |

레퍼런스

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리즈 89: ENSG00000176076 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리즈 89: ENSMUSG000090122 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ a b c d e Piccini M, Vitelli F, Seri M, Galietta LJ, Moran O, Bulfone A, Banfi S, Pober B, Renieri A (September 1999). "KCNE1-like gene is deleted in AMME contiguous gene syndrome: identification and characterization of the human and mouse homologs". Genomics. 60 (3): 251–7. doi:10.1006/geno.1999.5904. PMID 10493825.

- ^ a b "Entrez Gene: KCNE1L".

- ^ a b Angelo K, Jespersen T, Grunnet M, Nielsen MS, Klaerke DA, Olesen SP (October 2002). "KCNE5 induces time- and voltage-dependent modulation of the KCNQ1 current". Biophysical Journal. 83 (4): 1997–2006. Bibcode:2002BpJ....83.1997A. doi:10.1016/S0006-3495(02)73961-1. PMC 1302289. PMID 12324418.

- ^ Ravn LS, Aizawa Y, Pollevick GD, Hofman-Bang J, Cordeiro JM, Dixen U, Jensen G, Wu Y, Burashnikov E, Haunso S, Guerchicoff A, Hu D, Svendsen JH, Christiansen M, Antzelevitch C (March 2008). "Gain of function in IKs secondary to a mutation in KCNE5 associated with atrial fibrillation". Heart Rhythm. 5 (3): 427–35. doi:10.1016/j.hrthm.2007.12.019. PMC 2515863. PMID 18313602.

- ^ Strutz-Seebohm N, Seebohm G, Fedorenko O, Baltaev R, Engel J, Knirsch M, Lang F (2006). "Functional coassembly of KCNQ4 with KCNE-beta- subunits in Xenopus oocytes". Cellular Physiology and Biochemistry. 18 (1–3): 57–66. doi:10.1159/000095158. PMID 16914890.

- ^ David JP, Stas JI, Schmitt N, Bocksteins E (5 August 2015). "Auxiliary KCNE subunits modulate both homotetrameric Kv2.1 and heterotetrameric Kv2.1/Kv6.4 channels". Scientific Reports. 5: 12813. doi:10.1038/srep12813. PMC 4525287. PMID 26242757.

- ^ Radicke S, Cotella D, Graf EM, Banse U, Jost N, Varró A, Tseng GN, Ravens U, Wettwer E (September 2006). "Functional modulation of the transient outward current Ito by KCNE beta-subunits and regional distribution in human non-failing and failing hearts". Cardiovascular Research. 71 (4): 695–703. doi:10.1016/j.cardiores.2006.06.017. PMID 16876774.

- ^ Abbott GW, Sesti F, Splawski I, Buck ME, Lehmann MH, Timothy KW, Keating MT, Goldstein SA (April 1999). "MiRP1 forms IKr potassium channels with HERG and is associated with cardiac arrhythmia". Cell. 97 (2): 175–87. doi:10.1016/s0092-8674(00)80728-x. PMID 10219239. S2CID 8507168.

- ^ a b Mistry HD, McCallum LA, Kurlak LO, Greenwood IA, Broughton Pipkin F, Tribe RM (September 2011). "Novel expression and regulation of voltage-dependent potassium channels in placentas from women with preeclampsia". Hypertension. 58 (3): 497–504. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.173740. PMID 21730298.

- ^ Ravn LS, Hofman-Bang J, Dixen U, Larsen SO, Jensen G, Haunsø S, Svendsen JH, Christiansen M (August 2005). "Relation of 97T polymorphism in KCNE5 to risk of atrial fibrillation". The American Journal of Cardiology. 96 (3): 405–7. doi:10.1016/j.amjcard.2005.03.086. PMID 16054468.

- ^ Mann SA, Otway R, Guo G, Soka M, Karlsdotter L, Trivedi G, Ohanian M, Zodgekar P, Smith RA, Wouters MA, Subbiah R, Walker B, Kuchar D, Sanders P, Griffiths L, Vandenberg JI, Fatkin D (March 2012). "Epistatic effects of potassium channel variation on cardiac repolarization and atrial fibrillation risk". Journal of the American College of Cardiology. 59 (11): 1017–25. doi:10.1016/j.jacc.2011.11.039. PMID 22402074.

- ^ Ohno S, Zankov DP, Ding WG, Itoh H, Makiyama T, Doi T, Shizuta S, Hattori T, Miyamoto A, Naiki N, Hancox JC, Matsuura H, Horie M (June 2011). "KCNE5 (KCNE1L) variants are novel modulators of Brugada syndrome and idiopathic ventricular fibrillation". Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 4 (3): 352–61. doi:10.1161/CIRCEP.110.959619. PMID 21493962.

- ^ Palmer BR, Frampton CM, Skelton L, Yandle TG, Doughty RN, Whalley GA, Ellis CJ, Troughton RW, Richards AM, Cameron VA (March 2012). "KCNE5 polymorphism rs697829 is associated with QT interval and survival in acute coronary syndromes patients". Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 23 (3): 319–24. doi:10.1111/j.1540-8167.2011.02192.x. PMID 21985337. S2CID 34769635.

추가 정보

- Yang Y, Xia M, Jin Q, Bendahhou S, Shi J, Chen Y, Liang B, Lin J, Liu Y, Liu B, Zhou Q, Zhang D, Wang R, Ma N, Su X, Niu K, Pei Y, Xu W, Chen Z, Wan H, Cui J, Barhanin J, Chen Y (November 2004). "Identification of a KCNE2 gain-of-function mutation in patients with familial atrial fibrillation". American Journal of Human Genetics. 75 (5): 899–905. doi:10.1086/425342. PMC 1182120. PMID 15368194.

- Hofman-Bang J, Jespersen T, Grunnet M, Larsen LA, Andersen PS, Kanters JK, Kjeldsen K, Christiansen M (July 2004). "Does KCNE5 play a role in long QT syndrome?". Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry. 345 (1–2): 49–53. doi:10.1016/j.cccn.2004.02.033. PMID 15193977.

- Ravn LS, Hofman-Bang J, Dixen U, Larsen SO, Jensen G, Haunsø S, Svendsen JH, Christiansen M (August 2005). "Relation of 97T polymorphism in KCNE5 to risk of atrial fibrillation". The American Journal of Cardiology. 96 (3): 405–7. doi:10.1016/j.amjcard.2005.03.086. PMID 16054468.

- Maruyama K, Sugano S (January 1994). "Oligo-capping: a simple method to replace the cap structure of eukaryotic mRNAs with oligoribonucleotides". Gene. 138 (1–2): 171–4. doi:10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.

- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, Suyama A, Sugano S (October 1997). "Construction and characterization of a full length-enriched and a 5'-end-enriched cDNA library". Gene. 200 (1–2): 149–56. doi:10.1016/S0378-1119(97)00411-3. PMID 9373149.

- Ravn LS, Aizawa Y, Pollevick GD, Hofman-Bang J, Cordeiro JM, Dixen U, Jensen G, Wu Y, Burashnikov E, Haunso S, Guerchicoff A, Hu D, Svendsen JH, Christiansen M, Antzelevitch C (March 2008). "Gain of function in IKs secondary to a mutation in KCNE5 associated with atrial fibrillation". Heart Rhythm. 5 (3): 427–35. doi:10.1016/j.hrthm.2007.12.019. PMC 2515863. PMID 18313602.

- Lundquist AL, Turner CL, Ballester LY, George AL (January 2006). "Expression and transcriptional control of human KCNE genes". Genomics. 87 (1): 119–28. doi:10.1016/j.ygeno.2005.09.004. PMID 16303284.