결정인자

Determinant수학에서 행렬식은 정사각형 행렬의 항목의 함수인 스칼라 값입니다. 행렬 A의 행렬식은 일반적으로 det(A), det A 또는 A로 표시됩니다. 그 값은 행렬의 일부 속성과 주어진 기준으로 행렬에 의해 표시되는 선형 지도를 특징으로 합니다. 특히 행렬이 가역이고 해당 선형 지도가 동형인 경우에만 행렬식이 0이 아닙니다. 행렬의 곱의 행렬식은 행렬의 곱입니다.

2×2 행렬의 행렬식은

그리고 3×3 행렬의 행렬식은

n × n 행렬의 행렬식은 몇 가지 동등한 방법으로 정의할 수 있으며, 가장 일반적인 것은 행렬식을 항목의 n nn의 인수) 부호 곱의 합으로 표현하는 라이프니츠 공식입니다. 이는 행렬식을 하위 행렬의 행렬식의 선형 조합으로 표현하는 라플라스 확장 또는 일련의 기본 행 연산에 의해 얻어지는 대각선 행렬의 대각선 항목의 곱으로 표현하는 가우시안 제거로 계산할 수 있습니다.

결정 요인은 일부 속성에 의해 정의될 수도 있습니다. 즉, 행렬식은 n × n 행렬에 정의된 고유 함수로서 다음과 같은 4가지 성질을 갖습니다.

- 항등 행렬의 행렬식은 1입니다.

- 두 행의 교환은 행렬식에 -1을 곱합니다.

- 한 행에 숫자를 곱하면 행렬식에 이 숫자를 곱합니다.

- 다른 행의 배수를 행에 추가해도 행렬식이 변경되지 않습니다.

행(properties 2-4)과 관련된 위의 속성은 열과 관련된 해당 문으로 대체될 수 있습니다.

결정 요인은 수학 전반에 걸쳐 발생합니다. 예를 들어 행렬은 선형 방정식 시스템에서 계수를 나타내는 데 자주 사용되며 행렬식은 이러한 방정식을 푸는 데 사용될 수 있지만(Cramer's rule) 다른 솔루션 방법은 계산적으로 훨씬 효율적입니다. 행렬식은 행렬의 특성 다항식을 정의하는 데 사용되며, 행렬의 근은 고유값입니다. 기하학에서, n차원 평행체의 부호가 붙은 n차원 부피는 행렬식으로 표현되며, 선형 변환의 행렬식은 방향과 n차원 부피가 변환되는 방법을 결정합니다. 이것은 외적 미분 형식을 가진 미적분학과 야코비안 행렬식에 사용되며, 특히 여러 적분에서 변수의 변화에 사용됩니다.

2 x 2 행렬

2 × 2 행렬 d 의 행렬식은 "det" 또는 행렬 주변의 수직 막대로 표시되며 다음과 같이 정의됩니다.

예를들면,

첫 번째 속성

행렬식에는 × 2 2 행렬에 대한 정의를 직접 평가하여 증명할 수 있는 몇 가지 주요 속성이 있으며, 이는 더 큰 행렬의 행렬식에 대해 계속 유지됩니다. 다음과 같습니다.[1] 먼저 ID 행렬 style 의 행렬식은 1입니다. 둘째, 두 행이 같으면 행렬식은 0입니다.

이것은 두 열이 같은 경우에도 마찬가지입니다. 게다가.

마지막으로 임의의 열에 어떤 r r즉, 해당 열의 모든 항목에 해당 숫자가 곱해짐)을 곱하면 행렬식에도 해당 숫자가 곱해집니다.

기하학적 의미

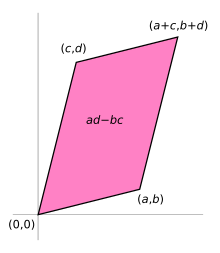

행렬 항목이 실수인 경우 행렬 A를 사용하여 표준 기저 벡터를 A의 행에 매핑하고 A의 열에 매핑하는 두 개의 선형 맵을 나타낼 수 있습니다. 어느 경우든 기저 벡터의 영상은 매핑 아래의 단위 사각형의 영상을 나타내는 평행사변형을 형성합니다. 위 행렬의 행으로 정의되는 평행사변형은 첨부된 다이어그램과 같이 (0, 0), (a, b), (a + c, b + d), (c, d)에 정점이 있는 것입니다.

ad - bc의 절대값은 평행사변형의 면적이므로 A에 의해 면적이 변환되는 척도 인자를 나타냅니다. (A의 열로 형성된 평행사변형은 일반적으로 다른 평행사변형이지만 행과 열에 대해 행렬식이 대칭이므로 면적은 동일합니다.)

부호와 함께 행렬식의 절대값이 평행사변형의 방향 영역이 됩니다. 평행사변형을 정의하는 첫 번째 벡터에서 두 번째 벡터까지의 각도가 시계 방향으로 회전할 때 음인 점을 제외하고 방향이 지정된 영역은 일반적인 영역과 동일합니다.

ad - bc가 부호 영역임을 나타내기 위해 평행사변을 나타내는 두 벡터 u ≡ (a, b) 및 v ≡ (c, d)를 포함하는 행렬을 고려할 수 있습니다. 부호화된 영역은 벡터 사이의 각도 θ에 대한 uv sin θ로 표현될 수 있는데, 이는 단순히 기준 시간 높이, 한 벡터의 길이 및 다른 벡터의 수직 성분의 길이입니다. 사인으로 인해 이것은 이미 부호화된 영역이지만, u = (-b, a)와 같은 수직 벡터에 대한 보각의 코사인을 사용하여 u v cos θ'가 문제의 부호화된 영역이 되도록 더 편리하게 표현할 수 있습니다. 스칼라 곱의 패턴에 의해 다음 방정식에 따라 ad - bc와 같게 결정될 수 있습니다.

따라서 행렬식은 A로 표시된 매핑에 의해 유도된 스케일링 계수와 방향을 제공합니다. 행렬식이 1과 같으면 행렬에 의해 정의된 선형 매핑은 등면적 및 방향 보존입니다.

바이벡터라고 알려진 물체는 이러한 아이디어와 관련이 있습니다. 2D에서는 원점(0, 0), 좌표(a, b)와 (c, d)를 각각 두 개의 벡터를 상상하여 형성된 배향된 평면 세그먼트로 해석할 수 있습니다. 쌍벡터 크기(((a, b) ∧(c, d))로 표시)는 부호화된 영역이며, 이는 결정인자 ad - bc이기도 합니다.

n × n개의 실수 행렬 A가 열 벡터 =[ 1 ⋯ a ] {\A=\c c c{a} _{{} _{ _{n}\endright로 표시되면,

This means that maps the unit n-cube to the n-dimensional parallelotope defined by the vectors the region

행렬식은 이 평행사변형의 부호가 있는 n차원 볼륨인 =± ( )=\)를 제공합니다따라서 A에 의해 생성된 선형 변환의 n차원 볼륨 스케일링 인자를 보다 일반적으로 설명합니다.[3] (부호는 변환이 방향을 보존하는지 또는 방향을 반전하는지를 보여줍니다.) 특히 행렬식이 0이면 이 평행사변형은 부피가 0이고 완전한 n차원이 아니므로 A의 이미지 차원이 n보다 작음을 나타냅니다. 이는 A가 일대일 변환도 아닌 선형 변환을 생성하므로 가역적이지 않다는 것을 의미합니다.

정의.

다음과 같이 표기할 수 있도록, A를 n개의 행과 n개의 열로 이루어진 정방행렬이라고 하자.

등의 항목은 많은 목적에서 실수 또는 복소수입니다. 아래에서 설명하는 바와 같이 행렬식은 항목이 교환 링에 있는 행렬에 대해서도 정의됩니다.

A의 행렬식은 det(A)로 표시하거나 괄호 대신에 둘러싸는 막대를 작성하여 행렬 항목 측면에서 직접 표시할 수 있습니다.

정사각형 행렬 A의 행렬식을 정의하는 방법에는 다양한 동등한 방법이 있습니다. 행렬식은 행렬의 특정 항목의 곱의 합을 포함하는 명시적인 공식인 라이프니츠 공식을 통해 정의할 수 있습니다. 행렬식은 특정 특성을 만족하는 행렬의 항목에 따라 고유 함수로 특징지어질 수도 있습니다. 이 접근법은 문제의 행렬을 단순화하여 행렬식을 계산하는 데 사용할 수도 있습니다.

라이프니츠 공식

3×3 행렬

3×3 행렬의 행렬식에 대한 라이프니츠 공식은 다음과 같습니다.

이 식에서 각 항은 각 행에서 하나의 요인을 갖는데, 모두 다른 열에 있으며 행 순서가 증가합니다. 예를 들어, bdi는 첫 번째 행 두 번째 열에서 b, 두 번째 행 첫 번째 열에서 d, 세 번째 행 세 번째 열에서 i를 갖습니다. 부호는 요인을 열의 순서가 증가하는 순서로 배열하는 데 필요한 요인의 수에 따라 결정됩니다(항이 행 순서가 증가하는 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 배열됨을 감안할 때). 짝수 개의 전위에 대해서는 양수, 홀수 개에 대해서는 음수입니다. bdi의 예를 들어, bd에서 db로의 단일 전치는 dbi를 제공하며, db의 세 요소는 각각 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 열에서 유래합니다. 이는 홀수 개의 전치이므로 용어는 음의 부호로 나타납니다.

사르루스의 법칙은 이 행렬식의 확장된 형태에 대한 기억법입니다: 행렬 원소의 세 대각선 북서-남-동선의 곱의 합에서, 세 대각선 남서-북-동선의 원소의 곱의 합을 빼면, 행렬의 처음 두 열의 복사본이 그림과 같이 옆에 쓰여 있을 때. 3 × 3 행렬의 행렬식을 계산하는 이 체계는 더 높은 차원으로 이어지지 않습니다.

n × n 행렬

의 내용을 더 높은 차원으로 일반화하면 n× 행렬의 행렬식은 순열과 그 서명을 포함하는 표현입니다. { 2 n 2의 순열은 이 집합에서 자체로의 이젝티브 함수σ \sigma}이며 σ1σ2), …, σ) ),\sigma(2),\ldots,\sigma(n)}가 전체 집합을 소진시킵니다. 이러한 모든 순열 집합을 대칭 그룹이라고 하며 일반적으로 이라고 합니다 σ \}의 signature (σ) {\{sgn}(\sigma)}은(는) 1 {\displaystyle +1,}입니다 짝수 개의 트랜지션(엔트리의 교환)으로 순열을 얻을 수 있는 경우, 않으면입니다. {\displaystyle -1.}

행렬이 주어지면

그 행렬식에 대한 라이프니츠 공식은, 합에 대한 시그마 표기법을 사용하여,

제품에 대한 피노테이션을 사용하면 다음으로 단축할 수 있습니다.

- ( ∈ (g)) = 1 n ai,σ (i)) ) =\sum \in S_{igprod_{i=1}^{n}a_igma (i)}\right)}.

_{{1i_{n}}의 Levi-Civita 기호εi ,…은{ n}\{,n\}의 n-tuple에 정의된 순열의 서명으로 정의됩니다. 레비-시비타 기호를 사용하면 라이프니츠 공식은

여기서 합은 n에있는정수의 모든 n tup les에 적용됩니다. {\\{n\} [4][5]

결정인자의 성질

결정인자의 특성화

행렬식은 다음 세 가지 주요 속성으로 특징지을 수 있습니다. 를 설명하려면 × n n -행렬 A가 n열로 구성된 것으로 간주하는 것이 편리하며, 다음과 같이 표시됩니다.

여기서 열 벡터 각 i에 대해)는 i번째 열에 있는 행렬의 항목으로 구성됩니다.

- ( ) 1 )= 서 I 는 ID 행렬입니다.

- 은 다중 선형입니다. 행렬 A 의 열이 두 열 벡터 v 및 w와 숫자 r의 = ⋅v + w {\{j} = v+w}로 작성되면 A의 행렬식은 유사한 선형 조합으로 표현됩니다.

- 행렬식은 교대입니다. 행렬의 두 열이 동일할 때마다 행렬식은 0입니다.

위와 같이 라이프니츠 공식을 이용하여 행렬식을 정의하면 이 세 가지 성질을 그 공식을 직접 검사하여 증명할 수 있습니다. 일부 저자는 또한 이 세 가지 속성을 사용하여 행렬식에 직접 접근합니다. 이 세 가지 속성을 만족하는 숫자를 임의의 × n n n -행렬 A에 할당하는 함수가 정확히 하나 있음을 알 수 있습니다.[6] 이것은 또한 결정인자에 대한 이보다 추상적인 접근법이 라이프니츠 공식을 사용하는 것과 동일한 정의를 산출한다는 것을 보여줍니다.

이를 확인하려면 열의 다중 선형에 의한 행렬식을 각 열이 표준 기저 벡터인 행렬식의 (거대한) 선형 조합으로 확장하는 것으로 충분합니다. 이러한 행렬식은 0(속성 9 기준) 또는 ±1(아래 속성 1 및 12 기준)이므로 선형 조합을 사용하면 위 식을 Levi-Civita 기호로 표시할 수 있습니다. 겉보기에는 덜 기술적이지만, 이 특성화는 적절한 함수의 존재가 명확하지 않기 때문에 행렬식을 정의할 때 라이프니츠 공식을 완전히 대체할 수는 없습니다.[citation needed]

즉각적인 결과

이러한 규칙은 다음과 같은 몇 가지 추가 결과를 가져옵니다.

- 행렬식은 동질 함수, 즉 (× n A A의 경우).

- 행렬의 임의의 열 쌍을 교환하면 행렬의 행렬식에 -1을 곱합니다. 이것은 행렬식이 다중 선형이고 교대(위의 속성 2 및 3)인 것에서 비롯됩니다. 이 공식은 여러 열을 교환할 때 반복적으로 적용할 수 있습니다. 예를들면그러나 더 일반적으로 열의 임의의 순열은 행렬식에 순열의 부호를 곱합니다.

- 일부 열이 다른 열의 선형 조합으로 표현될 수 있는 경우(즉, 행렬의 열이 선형 종속 집합을 형성함) 행렬식은 0입니다. 특별한 경우에는 다음이 포함됩니다. 일부 열이 모든 항목이 0이 될 경우 해당 행렬의 행렬식은 0입니다.

- 한 열의 스칼라 배수를 다른 열에 추가해도 행렬식의 값이 변경되지 않습니다. 이것은 다중 선형성과 대안성의 결과입니다. 다중 선형성에 의해 행렬식은 행렬식이 교대하기 때문에 행렬식이 0인 두 개의 동일한 열을 가진 행렬의 행렬식의 행렬식의 배수만큼 바뀝니다.

- 가 삼각 행렬, 즉 = 0 }=인 경우 > j i 또는 < j <일 때마다 행렬식은 대각선 항목의 곱과 같습니다 실제로 이러한 행렬은 (결정자를 변경하지 않고) 엔트리 수가 적은 열에 엔트리 수가 더 적은 열을 적절히 추가하여 대각선 행렬에 줄일 수 있습니다. 이러한 행렬의 경우 각 열의 선형성을 사용하면 항등 행렬이 감소하며, 이 경우 명시된 공식은 가장 먼저 결정 요인을 특성화하는 속성에 의해 유지됩니다. 또는 이 공식은 라이프니츠 공식에서 추론할 수도 있습니다. 왜냐하면 0이 아닌 기여를 하는 유일한 순열σ\sigma}는 ID 순열이기 때문입니다.

예

위에 나열된 이러한 특성 특성과 그 결과는 이론적으로 중요하지만 구체적인 행렬에 대한 행렬식을 계산하는 데에도 사용할 수 있습니다. 실제로 가우시안 제거는 모든 행렬을 상위 삼각형 형태로 만드는 데 적용할 수 있으며, 이 알고리즘의 단계는 제어된 방식으로 행렬식에 영향을 미칩니다. 다음 구체적인 예는 이 방법을 사용하여 A 의 행렬식을 계산하는 것을 보여줍니다.

| 매트릭스 |

|

|

| |

| 취득자 | 첫 번째 열에 두 번째 열을 추가합니다. | 세번째 열의 3배를 두번째 열에 더합니다. | 맨 앞의 두 열을 맞바꾸다 | add- - 배 두 번째 열을 첫 번째 열에 추가합니다. |

| 결정인자 |

|

|

|

등식을 결합하면 A =- =-( ⋅ ⋅ ( - ) = 54 가 됩니다.

전치

A의 전치 행렬식은 A의 행렬식과 같습니다.

이는 라이프니츠 공식을 검사하여 입증할 수 있습니다.[7] 이는 위에서 언급한 모든 속성에서 "열"이라는 단어가 전체적으로 "행"으로 대체될 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, n × n 행렬이 n 행으로 구성된 것으로 간주하면 행렬식은 n-선형 함수입니다.

곱셈 및 행렬 그룹

행렬식은 곱셈 지도, 즉 크기가 같은 A A 및 의 경우 행렬 곱의 행렬식은 행렬식의 곱과 같습니다.

이 핵심 사실은 고정 B 에대해 의 양변이 A A의 열에 따라 함수로서 교대 및 다중 선형임을 관찰함으로써 증명될 수 있습니다 더욱이, A이 ID 행렬일 때 둘 다 값 B 을(를) 사용합니다. 따라서 위에서 언급한 교대 다중 선형 지도의 고유한 특성은 이러한 주장을 보여줍니다.[8]

필드에 항목이 있는 A 는 행렬식이 0이 아닌 경우 정확하게 가역적입니다. 이것은 행렬식의 곱셈과 아래에 언급된 인접 행렬을 포함하는 역행렬에 대한 공식으로부터 나온 것입니다. 이 경우 역행렬의 행렬식은 다음과 같이 주어집니다.

- ( - 1 ( ) =[ ( )]- ) = {\}} = [\

특히 행렬식이 0이 아닌 행렬(각각 행렬식 1)의 곱과 역행렬은 여전히 이 속성을 가지고 있습니다. 따라서, (필드 에 대해 크기 n 인 이러한 행렬들의 집합은 일반 선형 그룹 (K) displaystyle _{n}(K)}(각각, 선형군 ()⊂ (K) } _{n}(K {GL} _{n}(K)}이라 불리는 부분군. 일반적으로 "특수"라는 단어는 행렬식 1의 다른 행렬군의 부분군을 나타냅니다. 예를 들어 특수 직교 그룹(n이 2 또는 3인 경우 모든 회전 행렬로 구성됨)과 특수 유니터리 그룹이 있습니다.

행렬식은 곱셈을 존중하고 반전되기 때문에 사실 (K) _{n}(K)}에서 K K}의 0이 아닌요소의 그룹 K × {\times }}로의 그룹 동형입니다. 이 동형화는 사영적이며 그 커널은 (K) _{n}(K)}(결정자가 1인 행렬)입니다. 따라서 첫 번째 동형 정리에 의해, 이는 (K) _{n}(K)}가 (K) {\GL} _{n}(K)}의 정규 을 보여줍니다. 몫 그룹 )/(K) {\} _{n}(K{SL} _{n}(K)}이(가) K × K^{\times}}}과와) 동형임을 나타냅니다.

코시-비네 공식은 직사각형 행렬에 대한 곱 공식을 일반화한 것입니다. 이 공식은 주어진 행렬의 모든 2차 부분 행렬의 행렬식인 복합 행렬에 대한 곱셈 공식으로 재구성할 수도 있습니다.[9][10]

라플라스 확장

라플라스 확장은 A A의 행렬식을 마이너 행렬로 알려진 더 작은 행렬의 행렬식으로 재귀적으로 표현합니다. The minor is defined to be the determinant of the -matrix that results from by removing the -th row and the -th column. - i+ 을(를) 보조인자라고 합니다. i 에 대해 다음과 같습니다.

이것은 i번째 행을 따라 라플라스 확장이라고 불립니다. 예를 들어 첫 번째 행( = i=을 따라 Laplace 확장하면 다음과 같은 공식이 제공됩니다.

2× 2 행렬의 행렬식을 풀면 위에서 언급한 라이프니츠 공식이 되돌아옵니다. 마찬가지로, 번째 열을 따라 Laplace 확장은 다음과 같습니다.

라플라스 확장은 행렬식을 계산하는 데 반복적으로 사용할 수 있지만 이 접근 방식은 큰 행렬에서는 비효율적입니다. 그러나 반데르몽드 행렬과 같은 매우 대칭적인 행렬의 행렬식을 계산하는 데 유용합니다.

적합행렬

보조 행렬 ( A) } (A)}는 보조 인자의 행렬의 전치입니다. 즉,

모든 행렬에 대해 하나는[11]

따라서 인접 행렬은 비특이 행렬의 역행렬을 표현하는 데 사용될 수 있습니다.

블록 행렬

상기 × 2 2 행렬의 행렬식은 블록 행렬, 즉 × m m의 4개의 하위 행렬 C A,로 구성된 행렬에 대해 적절한 추가 가정 하에 계속 유지됩니다 × n m n× m 및 × n 입니다. 라이프니츠 공식 또는 슈르 보체를 포함하는 인수분해를 사용하여 증명할 수 있는 가장 쉬운 공식은

가 가역적인 경우 곱셈에 대한 섹션의 결과는 다음과 같습니다.

이 × 1 행렬일 때 ((- - 로 단순화됩니다.

이(가) 반전 가능한 경우에도 유사한 결과가 나타납니다.

두 결과를 결합하여 실베스터의 행렬식 정리를 도출할 수 있으며, 이 또한 아래에 언급됩니다.

블록이 동일한 크기의 정방행렬이면 공식이 추가로 유지됩니다. 예를 들어 및 D D이(가) 통근하는 경우(즉, = =

이 공식은 × 2 2개 이상의 블록으로 구성된 행렬로 일반화되었으며, 다시 개별 블록 간의 적절한 교환성 조건에서 사용됩니다.[13]

= A= 및 = C B=의경우 다음 공식이 유지됩니다( A 및 B 이() 통근하지 않더라도).

실베스터 행렬식 정리

실베스터의 행렬식 정리에 따르면, A, m × n 행렬, B의 경우 n × m 행렬(A와 B가 정사각형 행렬을 구성하는 순서 중 하나로 곱해질 수 있는 차원을 가짐):

여기서 I와m I는n 각각 m × m 및 n × n의 항등 행렬입니다.

이 일반적인 결과로부터 다음과 같은 몇 가지 결과가 나타납니다.

- 각각 m개의 성분을 갖는 열 벡터 c와 행 벡터 r의 경우, 이 공식을 통해 항등 행렬과 다른 행렬의 행렬식을 순위 1의 행렬식으로 빠르게 계산할 수 있습니다.

- 보다 일반적으로,[14] 임의의 가역 m×m 행렬 X에 대하여,

- 위와 같은 열 및 행 벡터의 경우:

- 동일한 크기의 정방행렬 및 에 대해 행렬 및 은 동일한 특성 다항식(따라서 동일한 고유값)을 갖습니다.

합

크기가 같은 두 정방행렬의 A+ A의 행렬식은 일반적으로 A와 B의 행렬식으로 표현할 수 없습니다. 그러나 크기가 동일한 양의 반정형 행렬 B C 의 경우,

2×2 행렬의 합 항등식

복잡한 항목이 × 2 2 행렬의 특수한 경우, 합의 행렬식은 다음 항등식의 행렬식과 트레이스로 작성될 수 있습니다.

이는 구성 요소 에 각 항을 작성하여 표시할 수 있습니다 왼쪽은.

확장기여금

의 2차항은 로 표시되며 의 경우도 마찬가지이므로 식을 쓸 수 있습니다

그런 다음 교차 용어를 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

로 인식할 수 있는

증거를 완성합니다.

이것은 × 2 2 행렬 대수에 적용됩니다. 예를 들어 복소수를 행렬 대수로 생각해 보자. 복소수는 형식의 행렬로 표현됩니다.

결과는 tr = = 및 = = ) =\ = 1에서 나온 것입니다

다른 개념과의 관계에서 결정인자의 속성

고유값과 특성 다항식

행렬식은 선형 대수학의 다른 두 가지 중심 개념인 고유값과 행렬의 특성 다항식과 밀접한 관련이 있습니다. A 를 × n n행렬로 설정합니다. 그렇다면 대수학의 기본 정리에 의해 A 는 정확히 n개의 고유값λ1λ 2, …,λ1},\2ldots,\lambda _{n}}를 가져야 합니다. (여기서 대수적 다중도 μ를 갖는 고유값은 이 목록에서 μ번 발생한다고 이해됩니다.) 그러면 A의 행렬식은 이러한 고유값의 곱과 같으며,

0이 아닌 모든 고유값의 곱을 의사 결정자라고 합니다.

From this, one immediately sees that the determinant of a matrix is zero if and only if is an eigenvalue of . In other words, is invertible if and only if is not an eigenvalue of .

특성 다항식은 다음과[18] 같이 정의됩니다.

여기서 는 다항식의 불확정치이고 I 는 A와 동일한 크기의 항등 행렬입니다 행렬식은 이 다항식을 통해 행렬 A의 고유값을 찾는 데 사용될 수 있습니다 그것들은 정확히 이 다항식의 근입니다.예. 이러한 복소수는 다음과 같이 lambda }λ

에르미트 행렬은 고유값이 모두 양수이면 양수 확정 행렬입니다. 실베스터의 기준은 이것이 부분 행렬의 행렬식과 동일하다고 주장합니다.

에서 사이의 모든 에 대해 양수입니다[19]

추적하다

트레이스 tr(A)는 정의상 A의 대각선 항목의 합이며 고유값의 합과도 같습니다. 따라서 복소행렬 A에 대하여,

또는 실수 행렬 A에 대하여,

여기서 exp(A)는 A의 행렬 지수를 나타냅니다. 왜냐하면 A의 모든 고유값 λ은 exp(A)의 고유값 exp(λ)에 대응하기 때문입니다. 특히, 임의의 A의 로그가 주어졌을 때, 즉, 임의의 L을 만족시키는 행렬

A의 행렬식은 다음과 같습니다.

예를 들어, 각각 n = 2, n = 3, n = 4인 경우,

cf. 케일리-해밀턴 정리 그러한 표현은 조합론, 뉴턴의 정체성 또는 Faddev-Leverrier 알고리즘에서 추론할 수 있습니다. 즉, 일반적인 경우 detA = (-1)c에서 재귀적으로 결정되는 특성 다항식의 부호 상수 항입니다.

일반적인 경우에도 이를 통해[20] 얻을 수 있습니다.

여기서 합은 방정식을 만족하는 모든 정수의 집합 k ≥ 0에 대하여 취해지는 경우

공식은 n개의 인수 = -(l – 1)! tr(A)의 완전 지수 벨 다항식으로 표현할 수 있습니다.

이 공식은 다차원 지수 I = (i, i, ..., i) 및 J = (j, j, ..., j)를 갖는 행렬 A의 행렬식을 찾는 데에도 사용될 수 있습니다. 이러한 행렬의 곱과 흔적은 자연스러운 방식으로 다음과 같이 정의됩니다.

팽창이 수렴할 때 로그의 메르카토르 급수 팽창으로부터 중요한 임의의 차원 n 항등식을 얻을 수 있습니다. A의 모든 고유값이 절대값에서 1보다 작으면,

여기서 제가 아이덴티티 매트릭스입니다. 좀 더 일반적으로 만약에

는 s에서 형식 멱급수로 확장된 다음, formm > n의 모든 계수는 0이고 나머지 다항식은 det(I + sA)입니다.

상한과 하한

양의 정행렬 A의 경우, 추적 연산자는 로그 행렬식에 대해 다음과 같은 엄격한 하한과 상한을 제공합니다.

A = I인 경우에만 동등하게 적용됩니다. 이 관계는 두 다변량 정규 분포 사이의 쿨백-라이블러 발산에 대한 공식을 통해 도출할 수 있습니다.

또한.

이러한 부등식은 고유값으로 트레이스와 행렬식을 표현함으로써 증명할 수 있습니다. 따라서 조화 평균이 산술 평균보다 작은 기하 평균, 즉 평균 제곱근보다 작다는 것은 잘 알려진 사실입니다.

파생상품

라이프니츠 공식은 실수 (또는 복소) 정사각형 행렬의 행렬식이 × n 부터 까지의 다항 함수임을 보여줍니다 특히 모든 곳에서 미분 가능합니다. 그 도함수는 Jacobi의 공식을 사용하여 표현할 수 있습니다.[21]

여기서 ( A) } (A)}는 AA}의 관계를 나타냅니다 , A A}이(가) 가역일 경우,

A의 항목으로 표현하면 다음과 같습니다

또 다른 동등한 공식은

- { +O

큰 O 표기법을 사용합니다. 항등 행렬인 = I A = I이(가) 생성되는 특수한 경우

이 ID는 특정 행렬 Lie 그룹과 관련된 Lie 대수를 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어 특수 선형 그룹 은(는) 방정식 A = A=로 정의됩니다 위 공식은 Lie 대수가 트레이스 0을 갖는 행렬로 구성된 특수 선형 Lie 대수 임을 보여줍니다.

× 3 3 - matrix를 A = [ {\ A = {\end{로 쓰기. 서a,, {\c}는 길이가 3인 열 벡터이고, 세 벡터 중 하나에 대한 기울기는 나머지 두 벡터의 교차 곱으로 쓸 수 있습니다.

역사

역사적으로 행렬식은 행렬식보다 훨씬 먼저 사용되었습니다. 행렬식은 원래 선형 방정식 시스템의 속성으로 정의되었습니다. 결정자는 시스템에 고유한 솔루션이 있는지 여부를 "결정"합니다(결정자가 0이 아닌 경우 정확하게 발생함). 이런 의미에서 결정요인은 중국의 수학교재 『수학예술 9장』(기원전 3세기경 九章算術, 중국 학자)에서 처음으로 사용되었습니다. 유럽에서 두 방정식의 선형 시스템의 해는 1545년 카르다노에 의해 행렬식과 같은 실체로 표현되었습니다.[22]

결정 요인은 1683년 일본의 타카카즈 세키의 연구와 1693년 라이프니츠의 연구와 별개로 시작되었습니다.[23][24][25][26] 크레이머(1750)는 증명도 없이 크레이머의 법칙을 언급했습니다.[27] 크레이머와 베즈아웃(1779) 모두 주어진 점 집합을 통과하는 평면 곡선 문제에 의해 결정 요인으로 이어졌습니다.[28]

Vandermonde(1771)는 결정인자를 독립적인 함수로 처음 인식했습니다.[24] 라플라스(1772)는 보완적 미성년자 측면에서 결정인자를 확장하는 일반적인 방법을 제시했습니다. 반데르몽드는 이미 특별한 경우를 부여했습니다.[29] 그 직후 라그랑주(1773)는 2차와 3차의 결정 요인을 처리하고 제거 이론의 질문에 적용했습니다. 그는 일반적인 정체성의 많은 특수한 경우를 증명했습니다.

가우스(1801)는 다음으로 진격했습니다. 라그랑주처럼 그는 수론에서 결정인자를 많이 활용했습니다. 그는 "결정적인"이라는 단어를 소개했습니다(Laplace는 "결과적인"을 사용했습니다). 비록 현재의 표기는 아니지만 양자의 판별에 적용되었습니다.[30] 가우스는 또한 역(역) 결정인자의 개념에 도달했고, 곱셈 정리에 매우 근접했습니다.[clarification needed]

다음으로 중요한 기여를 한 사람은 비네(1811, 1812)로, 그는 m열과 n행의 두 행렬의 곱과 관련된 정리를 공식적으로 진술했으며, m = n인 특수한 경우에는 곱셈 정리로 축소됩니다. 비네가 학회에 논문을 발표한 같은 날(1812년 11월 30일), 코시도 이 주제에 대한 논문을 발표했습니다. (Cauchy–Binet 공식 참조) 이 점에서 그는 현재의 의미에서 "결정적"이라는 단어를 사용했고,[31][32] 그 주제에 대해 알려진 것을 요약하고 단순화했으며, 표기법을 개선했으며, 비네보다 더 만족스러운 증명으로 곱셈 정리를 제공했습니다.[24][33] 그와 함께 이론은 일반성 속에서 시작됩니다.

Jacobi (1841)는 실베스터가 나중에 Jacobian이라고 부르는 함수 결정자를 사용했습니다.[34] 1841년 크레일 저널에 실린 그의 회고록에서 그는 이 주제와 실베스터가 대안이라고 불렀던 교대 함수의 클래스를 특별히 다루고 있습니다. 야코비의 마지막 회고록이 나올 무렵, 실베스터(1839)와 케일리는 그들의 작업을 시작했습니다. 케일리 1841은 수직 막대를 사용하여 행렬식에 대한 현대적인 표기법을 도입했습니다.[35][36]

특수한 형태의 결정 요인에 대한 연구는 일반 이론의 완성에 따른 자연스러운 결과였습니다. 축대칭 결정인자는 르베슈, 헤세, 실베스터에 의해, 초대칭 결정인자는 실베스터와 한켈에 의해, 순환인자는 카탈루냐, 스포티스우드, 글레이셔, 스콧에 의해, 스큐 결정인자와 파피안은 직교 변환 이론과 관련하여 연구되었습니다. 케일리, 실베스터의 연속체, 크리스토펠과 프로베니우스의 론스키안(이른바 뮤어), 실베스터, 리스, 피케의 화합물 결정인자, 실베스터의 야코비안과 헤센, 그리고 트루디의 대칭 가우슈 결정인자. Spottiswood's라는 주제의 교과서 중에서 첫 번째 것이었습니다. 미국에서는 Hanus(1886), Weld(1893), Muir/Metzler(1933)가 논문을 발표했습니다.

적용들

크레이머의 법칙

행렬식은 행렬 형식으로 A = =로 쓰여진 선형 방정식 시스템의 해를 설명하는 데 사용할 수 있습니다 이(가) 0이 아닌 경우에만 이 방정식에는 고유한 x x이(가) 있습니다. 이 경우 해결책은 Cramer의 규칙에 의해 제공됩니다.

여기서 는 의 i i번째 열을 열 벡터 b로 대체하여 형성된 행렬입니다 이것은 행렬식의 열 확장, 즉 바로 뒤따릅니다.

여기서 벡터 는 A의 열입니다. 이 규칙은 또한 신원에 의해 암시됩니다.

크레이머의 규칙은 LU, QR 또는 특이값 분해와 같은 선형 방정식 시스템을 해결하는 보다 일반적인 방법과 유사한 ) n^{3})} 시간으로 구현할 수 있습니다.

선형독립성

행렬식을 사용하여 선형 종속 벡터를 특성화할 수 있습니다. 행렬 A의 열 벡터(또는 동등하게, 행 )가 선형 종속인 경우에만 displaystyle \det 가 0입니다.[38] 예를 들어, 두 개의 선형 독립 벡터 이 주어지면 ∈ {\1}, v_{2}\R ^{3}, 세 번째 벡터 은 3개의 벡터로 구성된 × 3 - matrix의 행렬식이 0이면 앞의 두 벡터에 걸쳐 있는 평면에 있습니다. 미분 방정식 이론에서도 동일한 아이디어가 사용됩니다: 주어진 함수 1 - 1 배 미분 가능), Wronskian은 다음과 같이 정의됩니다.

지정된 구간에서 0이 아닌 경우(일부 의 경우 된 함수와 - 1 까지의 모든 파생 함수가 선형적으로 독립적인 경우에만 해당됩니다. Wronskian이 구간의 모든 곳에서 0임을 나타낼 수 있다면, 이는 분석 함수의 경우 주어진 함수가 선형적으로 종속적임을 의미합니다. Wronskian 및 선형 독립성을 참조하십시오. 행렬식의 또 다른 사용은 두 다항식이 공통 근을 가질 때 기준을 제공하는 결과입니다.[39]

기저의 방향

행렬식은 열이 주어진 벡터인 정사각형 행렬을 사용하여 R의n 모든 n개 벡터열에 숫자를 할당하는 것으로 생각할 수 있습니다. 벡터의 수열이 R의n 기초가 되는 경우에만 행렬식이 0이 아닙니다. 이 경우 결정인자의 부호는 기저의 방향이 표준 기저의 방향과 일치하는지 또는 반대인지를 결정합니다. 직교 기저의 경우 행렬식의 크기는 기저 벡터 길이의 곱과 같습니다. 예를 들어, R에n 엔트리가 있는 직교 행렬은 유클리드 공간의 직교 기저를 나타내며, 따라서 (모든 벡터가 길이가 1이므로) ±1의 행렬식을 갖습니다. 행렬식은 기저에 동일한 방향이 있는 경우에만 +1입니다. 기저에 반대 방향이 있는 경우에만 -1입니다.

더 일반적으로 A의 행렬식이 양수이면 A는 방향을 보존하는 선형 변환(A가 직교 2 × 2 또는 3 × 3 행렬이면 이는 회전)을 나타내고 음수이면 A는 기저의 방향을 전환합니다.

부피와 야코비안 행렬식

위에서 지적한 바와 같이 실제 벡터의 행렬식의 절대값은 해당 벡터가 걸쳐 있는 평행육면체의 부피와 같습니다. 결과적으로 : → f 가 행렬 와 곱하여 제공되는 선형 맵이고 ⊂ S{R} ^{n}}는 측정 가능한 부분 집합이고, f 의 볼륨은 의 볼륨에 주어집니다[40] 보다 일반적으로, if the linear map is represented by the -matrix , then the -dimensional volume of is given by:

4개의 점으로 둘러싸인 사면체의 부피를 계산하여 왜곡선을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 정점 a, d ⋅- b b c - d) }{6 b-c c-d)} 또는 정점 위에 신장 트리를 형성하는 정점 쌍의 다른 조합이 주어집니다.

일반적인 미분 가능 함수의 경우 위의 대부분은 자코비안 행렬 f를 고려하여 이월됩니다. 위해서

자코비안 행렬은 부분 도함수에 의해 입력되는 n × n 행렬입니다.

그 행렬식인 자코비안 행렬식은 치환에 의한 적분의 고차원 버전에 나타나는데, 적합한 함수 f와 R의 열린 부분집합 U(f의 정의역)에 대하여, 어떤 다른 함수 φ의 f(U)에 대한 적분은 다음과 같습니다. R → R은 다음과 같이 주어집니다.

야코비안은 역함수 정리에서도 발생합니다.

Cartography 분야에 적용하면 행렬식을 사용하여 극 근처의 지도의 확장 속도를 측정할 수 있습니다.[41]

추상대수학적 측면

내동형 결정인자

곱의 행렬식과 행렬의 역행렬에 관한 위의 동일성은 유사한 행렬이 동일한 행렬식을 갖는다는 것을 의미합니다. A = XBX가 되는 가역 행렬 X가 존재하는 경우 두 행렬 A와 B는 유사합니다. 실제로 위와 같은 ID를 반복적으로 적용하면 수익이 발생합니다.

따라서 행렬식을 유사 불변량이라고도 합니다. 선형 변환의 행렬식

어떤 유한 차원 벡터 공간 V는 V에서 임의의 기저 선택과 관련하여 그것을 설명하는 행렬의 행렬식으로 정의됩니다. 유사성 불변성에 의해 이 행렬식은 V에 대한 기저의 선택과 무관하므로 내동형 T에만 의존합니다.

교환환 위의 정방행렬

라이프니츠 규칙을 사용한 행렬식의 위 정의는 실수 또는 복소수 필드가아닌 정수 와같은 가환환 의 요소일 때 더 일반적으로 작동합니다. 또한, = )= 1을 만족하는 고유한 교대 다중 선형 맵으로서 행렬식의 특성화는 해당 특성화에서 발생하는 모든 속성과 마찬가지로 여전히 유지됩니다.

A matrix is invertible (in the sense that there is an inverse matrix whose entries are in ) if and only if its determinant is an invertible element in .[43] For , 이는 행렬식이 +1 또는 -1임을 의미합니다. 이러한 행렬을 단모듈이라고 합니다.

행렬식이 곱셈이므로 군 동형 사상을 정의합니다.

일반 선형 그룹( 에 항목이 있는 × n n 행렬의 그룹과 R 에 있는 단위의 곱셈 그룹 사이에 있습니다 두 그룹의 곱셈을 존중하기 때문에 이 맵은 그룹 동형입니다.

환 동형 사상 가 주어졌을 때 → f, there is a map given by replacing all entries in by their images under . 결정자는 이 지도들을 존중합니다. 즉, 아이덴티티입니다.

hold. 즉, 표시된 정류 다이어그램이 통근합니다.

예를 들어, 복소 행렬의 복소 켤레 행렬의 행렬식(또한 그 켤레 전치 행렬식)은 그 행렬식의 복소 켤레입니다. 정수 행렬의 경우: 그러한 행렬의 행렬식의 감소 은 행렬 감소 의 행렬식과 동일합니다(후의 행렬식은 모듈 산술을 사용하여 계산됨). 범주 이론의 언어에서 행렬식은 두 함수 및(-)× 사이의 자연스러운 변환입니다[44] 여기에 또 다른 추상화 계층을 추가하면 행렬식이 대수군의 형태론이라고 함으로써 포착됩니다. 일반 선형군에서 곱셈군으로,

외대수

변환 → V T n 벡터 공간 V의 V V 또는, more generally a free module of (finite) rank over a commutative ring can be formulated in a coordinate-free manner by considering the -th exterior power of .[45] 맵 T이(가) 선형 맵을 유도합니다.

⋀n V {\ \^{n}V}가 1차원이므로 맵⋀ T \bigwedge n}T}는 스칼라, 즉 R}의와 곱하여 제공됩니다. (Bourbaki 1998)과 같은 일부 저자는 이 사실을 사용하여 항등식을 만족시키는 R 의 요소가 되는 행렬식을 정의합니다(모든 ∈ V {\i}\in V}에 대해).

이 정의는 보다 구체적인 좌표 의존적 정의와 일치합니다. 이는 의 n ntuple 벡터에서 선형 교대 형식의 고유성을 사용하여 나타낼 수 있습니다 이러한 이유로, 0이 아닌 가장 높은 외부 ⋀ n V \^{n}V}(내형 사상과 관련된 행렬식과는 반대로)를 V V}의행렬식이라고도 하며 벡터 번들 또는 벡터 공간의 체인 복합체와 같은 더 관련된 객체에 대해서도 유사합니다. k nk<n}인⋀ k V \^{k}}의 하위 교대 형식을 고려하여 행렬의 마이너를 이 설정에서 캐스팅할 수도 있습니다.

위에서 처리한 행렬식은 몇 가지 변형을 허용합니다. 행렬의 영구는 라이프니츠의 규칙에서 발생하는 요인 (σ {\sgn}(\sigma)}가 생략된 것을 제외하고는 행렬식으로 정의됩니다. 이 개체는 라이프니츠 규칙에서 대칭 그룹 의 문자를 도입하여 둘 다 일반화합니다.

유한 차원 대수에 대한 행렬식

필드 위의 벡터 공간으로서 유한 차원인 임의의 연관 대수 에 대하여 행렬식 맵이 존재함

이 정의는 특성 다항식을 행렬식과 독립적으로 설정하고, 행렬식을 이 다항식의 최하차 항으로 정의하는 것으로 진행됩니다. 이 일반적인 정의는 행렬 대수 = × (F) {\A=_n}(F)}에 대한 행렬식을 복구하지만, 쿼터니언의 행렬식을 포함한 몇 가지 경우도 추가로 포함합니다.

- + + + + + c + + d) = a + + +d^{2}},

표준 / : → F 필드 확장의 F와 스큐 대칭 행렬의 파피안 및 중앙 단순 대수의 감소된 규범도 이 구성의 특별한 경우로 발생합니다.

무한 행렬

행과 열이 무한히 많은 행렬의 경우 위의 행렬식 정의는 직접 적용되지 않습니다. 예를 들어 라이프니츠 공식에서는 무한합(모두 무한곱인)을 계산해야 합니다. 함수 분석은 이러한 무한 차원 상황에 대한 결정 요인의 다양한 확장을 제공하지만 특정 유형의 연산자에게만 작동합니다.

프레드홀름 행렬식은 공식의 적절한 일반화에 의해 추적 클래스 연산자로 알려진 연산자에 대한 행렬식을 정의합니다.

결정인자의 또 다른 무한 차원 개념은 함수 결정인자입니다.

폰 노이만 대수의 연산자

유한 요소의 연산자의 경우 표준 트레이스를 사용하여 Fuglede-Kadison 행렬식이라고 하는 양의 실수 값 행렬식을 정의할 수 있습니다. 실제로 폰 노이만 대수의 모든 트레이스 상태에 해당하는 푸글레 드 카디슨 행렬식이라는 개념이 있습니다.

비가환환에 대한 관련 개념

비가환환 위의 행렬의 경우 다중선성 및 교대 속성은 n ≥ 2에 대해 호환되지 않으므로 이 설정에는 행렬식에 대한 좋은 정의가 없습니다.

비가환환에 항목이 있는 정방행렬의 경우, 정류환과 유사하게 행렬식을 정의하는 데에는 여러 가지 어려움이 있습니다. 곱에 대한 순서가 지정된다면 라이프니츠 공식에 의미를 부여할 수 있으며, 또한 행렬식의 다른 정의에 대해서도 유사하지만, 비가환성은 행렬식의 많은 기본적인 속성의 손실을 초래합니다. 곱셈 속성이나 행렬의 전치하에서 행렬식이 변하지 않는 것과 같은 것입니다. 비가환환에서는 합리적인 다중선형 형태의 개념이 없습니다(일부 인수 쌍에서 R의 값으로 규칙적인 원소를 갖는 0이 아닌 이중선형 형태가[clarify] 존재한다는 것은 R이 교환적임을 의미합니다). 그럼에도 불구하고, 준결정인자와 디외도네 결정인자와 같은 결정인자의 특성 중 일부를 보존하는 다양한 개념이 공식화되었습니다. 비가환 요소가 있는 행렬의 일부 클래스의 경우 행렬식을 정의하고 이들의 가환 유사체와 매우 유사한 선형 대수 정리를 증명할 수 있습니다. 예를 들어 양자 그룹의 q 행렬식, 카펠리 행렬의 카펠리 행렬식, 초행렬의 베레지니아 행렬식(즉, 가 Z 등급 링의 요소인 행렬)이 있습니다.[49] Manin 행렬은 교환 요소가 있는 행렬에 가장 가까운 클래스를 형성합니다.

계산

결정 요인은 주로 이론적 도구로 사용됩니다. 그것들은 수치 선형 대수학에서 명시적으로 계산되는 경우가 거의 없으며, 가역성 확인 및 고유값 찾기와 같은 응용 분야의 경우 행렬식이 주로 다른 기술로 대체되었습니다.[50] 그러나 계산기하학은 결정인자와 관련된 계산을 자주 사용합니다.[51]

행렬식은 Liibniz 규칙을 사용하여 직접 계산할 수 있지만, 이 접근 방식은 n× n 요인) 에 대해 displaystyle n}(n n 곱을 계산해야 하기 때문에 큰 행렬에서는 매우 비효율적입니다. 따라서 필요한 작업의 수가 매우 빠르게 증가합니다. 이 작업은 n 순서입니다 라플라스 확장도 마찬가지로 비효율적입니다. 따라서 결정 요인을 계산하기 위해 더 많은 관련 기술이 개발되었습니다.

분해방법

일부 방법은 행렬식을 더 쉽게 계산할 수 있는 행렬의 곱으로 작성하여 를 계산합니다. 이러한 기술을 분해 방법이라고 합니다. 예를 들어, LU 분해, QR 분해 또는 촐레스키 분해(양의 정행렬의 경우)가 있습니다. 이러한 방법은 3) n3})} 순서이며, 이는 O(n!) {\ {O}(n!)}에 크게 된 것입니다.

예를 들어, LU 분해는 A를 제품으로 표현합니다.

순열 행렬 각각의 열에 정확히 의 1을 가지며, 그렇지 않으면 0을 가짐의 경우, 하부 삼각 행렬 및 상부 삼각 행렬 U 두 삼각 행렬 및 U의 행렬식은 각각의 대각선 항목의 곱이므로 빠르게 계산할 수 있습니다. 의 행렬식은 해당 순열의 부호ε\varepsilon}( 순열의 경우 +1+1이고 홀수순열의 경우입니다)입니다. 이러한 LU 분해가 A style 에 대해 알려지면 그 행렬식은 다음과 같이 쉽게 계산됩니다.

추가방법

분해 방법에 의해 도달된 3) n^{3})} 순서가 다른 방법으로 개선되었습니다. If two matrices of order can be multiplied in time , where for some , then there is an algorithm computing the determinant in time .[53] 예를 들어, 이것은 결정인자를 계산하기 위한 (n2) 2.376}) 알고리즘이 Coppermith-Winograd 알고리즘을 기반으로 존재한다는 것을 의미합니다. 이 지수는 2016년 기준 2.373으로 더 낮아졌습니다.[54]

알고리즘의 복잡성 외에도 알고리즘을 비교하는 데 추가 기준을 사용할 수 있습니다. 특히 고리 위의 행렬과 관련된 응용 분야에서는 분할 없이 행렬식을 계산하는 알고리즘이 존재합니다. (반대로 가우스 제거에는 분할이 필요합니다.) ) n^{4})}을 갖는 이러한 알고리즘 중 하나는 다음과 같은 아이디어를 기반으로 합니다. 하나는 (라이프니츠 규칙에서와 같이) 순열을 여러 항목을 반복할 수 있는 소위 닫힌 순서 보행으로 대체합니다. 결과적인 합은 라이프니츠 규칙보다 더 많은 항을 갖지만 이 과정에서 이러한 제품 중 몇 가지를 재사용할 수 있으므로 라이프니츠 규칙을 사용하여 순진하게 계산하는 것보다 더 효율적입니다.[55] 알고리즘은 또한 비트 복잡성, 즉 계산에서 발생하는 중간 값을 저장하는 데 얼마나 많은 비트의 정확도가 필요한지에 따라 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 가우시안 제거(또는 LU 분해) 방법은 3) n3})}이지만 중간 값의 비트 길이는 기하급수적으로 길어질 수 있습니다. 이에 비해 바리스 알고리즘은 정확한 분할 방법(따라서 분할을 사용하지만 나머지 없이 이러한 분할을 수행할 수 있는 경우에만 사용)은 동일한 순서이지만 비트 복잡도는 행렬 시간 n의 원래 항목의 비트 크기입니다[57]

A의 행렬식과 A의 역수가 이미 계산된 경우 행렬식 보조정리를 통해 A + uv의T 행렬식을 빠르게 계산할 수 있으며, 여기서 u와 v는 열 벡터입니다.

찰스 도그슨(즉, 이상한 나라의 앨리스 모험의 루이스 캐럴)은 도그슨 응축이라고 불리는 결정인자를 계산하는 방법을 발명했습니다. 불행히도 이 흥미로운 방법이 항상 원래의 형태로 작동하는 것은 아닙니다.[58]

참고 항목

메모들

- ^ Lang 1985, §VII.1

- ^ Wildberger, Norman J. (2010). Episode 4 (video lecture). WildLinAlg. Sydney, Australia: University of New South Wales. Archived from the original on 2021-12-11 – via YouTube.

- ^ "Determinants and Volumes". textbooks.math.gatech.edu. Retrieved 16 March 2018.

- ^ McConnell (1957). Applications of Tensor Analysis. Dover Publications. pp. 10–17.

- ^ Harris 2014, § 4.7

- ^ Serge Lang, 선형대수학, 제2판, Addison-Wesley, 1971, pp 173, 191

- ^ Lang 1987, § VI.7, 정리 7.5

- ^ 또는 Bourbaki 1998, § III.8, Proposition 1은 외부 전력의 기능성을 사용하여 이 결과를 증명합니다.

- ^ Horn & Johnson 2018, § 0.8.7

- ^ Kung, Rota & Yan 2009, p. 306

- ^ Horn & Johnson 2018, § 0.8.2

- ^ Silvester, J. R. (2000). "Determinants of Block Matrices". Math. Gaz. 84 (501): 460–467. doi:10.2307/3620776. JSTOR 3620776. S2CID 41879675.

- ^ Sothanaphan, Nat (January 2017). "Determinants of block matrices with noncommuting blocks". Linear Algebra and Its Applications. 512: 202–218. arXiv:1805.06027. doi:10.1016/j.laa.2016.10.004. S2CID 119272194.

- ^ 증명은 http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/matrix/proof003.html 에서 확인할 수 있습니다.

- ^ Lin, Minghua; Sra, Suvrit (2014). "Completely strong superadditivity of generalized matrix functions". arXiv:1410.1958 [math.FA].

- ^ Paksoy; Turkmen; Zhang (2014). "Inequalities of Generalized Matrix Functions via Tensor Products". Electronic Journal of Linear Algebra. 27: 332–341. doi:10.13001/1081-3810.1622.

- ^ Serre, Denis (Oct 18, 2010). "Concavity of det1/n over HPDn". MathOverflow.

- ^ Lang 1985, § VIII.2, Horn & Johnson 2018, Def. 1.2.3

- ^ Horn & Johnson 2018, 관측치 7.1.2, 정리 7.2.5

- ^ 증거는 의 부록 B에서 찾을 수 있습니다.

- ^ Horn & Johnson 2018, § 0.8.10

- ^ 그라탄-기네스 2003, § 6.6

- ^ 카조리, F. A 수학사 p. 80

- ^ a b c Campbell, H: "응용 프로그램이 있는 선형 대수학", 111-112페이지. 애플턴 센추리 크롭츠, 1971

- ^ 이브 1990, 페이지 405

- ^ 선형대수학과 행렬이론의 간략한 역사:

- ^ 클라이너 2007, 페이지 80

- ^ 부르바키 (1994, 페이지 59)

- ^ Muir, Sir Thomas, 역사적 발전 순서의 결정론 [영국 런던: Macmillan and Co., Ltd., 1906] JFM 37.0181.02

- ^ 클라이너 2007, § 5.2

- ^ "결정적인"이라는 단어가 현대적 의미에서 처음 사용된 것은 코시, 오귀스탱-루이 "Memoire surles fonctions quine euvent obtenirque deux valeurs égales et designs contra suite des transpositions operé entreles variables qu'elles renferment"입니다. 이 단어는 11월 30일 파리의 인스티튜트 드 프랑스에서 처음 읽혔습니다. 1812년, 그리고 그 후에 Journal de'Ecole Polytechnique, Cahier 17, Tome 10, 29-112 페이지 (1815)에 출판되었습니다.

- ^ 수학 용어의 기원: http://jeff560.tripod.com/d.html

- ^ 행렬 및 결정 요인의 역사: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Matrices_and_determinants.html

- ^ 이브 1990, 페이지 494

- ^ 카조리 1993, Vol. II, p. 92, no. 462

- ^ 행렬 표기법의 역사: http://jeff560.tripod.com/matrices.html

- ^ Habgood & Arel 2012

- ^ Lang 1985, §VII.3

- ^ Lang 2002, § IV.8

- ^ Lang 1985, § VII.6, 정리 6.10

- ^ Lay, David (2021). Linear Algebra and It's Applications 6th Edition. Pearson. p. 172.

- ^ Dummit & Foote 2004, § 11.4

- ^ Dummit & Foote 2004, § 11.4, 정리 30

- ^ Mac Lane 1998, § I.4. 자연 변환 § 결정인자 참조.

- ^ 부르바키 1998, § III.8

- ^ 롬바르디 & 퀴테 2015, § 5.2, 부르바키 1998, § III.5

- ^ 가리발디 2004

- ^ 비가환 설정에서 왼쪽 선형성(스칼라에 의한 왼쪽 곱셈과의 호환성)은 오른쪽 선형성과 구별되어야 합니다. 열의 선형성을 왼쪽 선형성이라고 가정하면 비통근 스칼라의 경우 b:

- ^ Varadarajan, V. S (2004), Supersymmetry for mathematicians: An introduction, American Mathematical Soc., ISBN 978-0-8218-3574-6.

- ^ "... 결정인자가 이론적으로는 편리한 개념이기는 하지만, 수치 알고리즘에서 유용한 역할을 찾는 경우는 드물다는 점을 언급합니다." Trefetthen & Bau III 1997, 강의 1 참조.

- ^ Fisikopoulos & Peñaranda 2016, §1.1, §4.3

- ^ Camarero, Cristóbal (2018-12-05). "Simple, Fast and Practicable Algorithms for Cholesky, LU and QR Decomposition Using Fast Rectangular Matrix Multiplication". arXiv:1812.02056 [cs.NA].

- ^ 번치 앤 홉크로프트 1974

- ^ Fisikopoulos & Peñaranda 2016, § 1.1

- ^ 루트 2001

- ^ Fang, Xin Gui; Havas, George (1997). "On the worst-case complexity of integer Gaussian elimination" (PDF). Proceedings of the 1997 international symposium on Symbolic and algebraic computation. ISSAC '97. Kihei, Maui, Hawaii, United States: ACM. pp. 28–31. doi:10.1145/258726.258740. ISBN 0-89791-875-4. Archived from the original (PDF) on 2011-08-07. Retrieved 2011-01-22.

- ^ Fisikopoulos & Peñaranda 2016, § 1.1, Bareiss 1968

- ^ Abeles, Francine F. (2008). "Dodgson condensation: The historical and mathematical development of an experimental method". Linear Algebra and Its Applications. 429 (2–3): 429–438. doi:10.1016/j.laa.2007.11.022.

참고문헌

- Anton, Howard (2005), Elementary Linear Algebra (Applications Version) (9th ed.), Wiley International

- Axler, Sheldon Jay (2015). Linear Algebra Done Right (3rd ed.). Springer. ISBN 978-3-319-11079-0.

- Bareiss, Erwin (1968), "Sylvester's Identity and Multistep Integer-Preserving Gaussian Elimination" (PDF), Mathematics of Computation, 22 (102): 565–578, doi:10.2307/2004533, JSTOR 2004533, archived (PDF) from the original on 2012-10-25

- de Boor, Carl (1990), "An empty exercise" (PDF), ACM SIGNUM Newsletter, 25 (2): 3–7, doi:10.1145/122272.122273, S2CID 62780452, archived (PDF) from the original on 2006-09-01

- Bourbaki, Nicolas (1998), Algebra I, Chapters 1-3, Springer, ISBN 9783540642435

- Bunch, J. R.; Hopcroft, J. E. (1974). "Triangular Factorization and Inversion by Fast Matrix Multiplication". Mathematics of Computation. 28 (125): 231–236. doi:10.1090/S0025-5718-1974-0331751-8. hdl:1813/6003.

- Dummit, David S.; Foote, Richard M. (2004), Abstract algebra (3rd ed.), Hoboken, NJ: Wiley, ISBN 9780471452348, OCLC 248917264

- Fisikopoulos, Vissarion; Peñaranda, Luis (2016), "Faster geometric algorithms via dynamic determinant computation", Computational Geometry, 54: 1–16, arXiv:1206.7067, doi:10.1016/j.comgeo.2015.12.001

- Garibaldi, Skip (2004), "The characteristic polynomial and determinant are not ad hoc constructions", American Mathematical Monthly, 111 (9): 761–778, arXiv:math/0203276, doi:10.2307/4145188, JSTOR 4145188, MR 2104048

- Habgood, Ken; Arel, Itamar (2012). "A condensation-based application of Cramer's rule for solving large-scale linear systems" (PDF). Journal of Discrete Algorithms. 10: 98–109. doi:10.1016/j.jda.2011.06.007. Archived (PDF) from the original on 2019-05-05.

- Harris, Frank E. (2014), Mathematics for Physical Science and Engineering, Elsevier, ISBN 9780128010495

- Kleiner, Israel (2007), Kleiner, Israel (ed.), A history of abstract algebra, Birkhäuser, doi:10.1007/978-0-8176-4685-1, ISBN 978-0-8176-4684-4, MR 2347309

- Kung, Joseph P.S.; Rota, Gian-Carlo; Yan, Catherine (2009), Combinatorics: The Rota Way, Cambridge University Press, ISBN 9780521883894

- Lay, David C. (August 22, 2005), Linear Algebra and Its Applications (3rd ed.), Addison Wesley, ISBN 978-0-321-28713-7

- Lombardi, Henri; Quitté, Claude (2015), Commutative Algebra: Constructive Methods, Springer, ISBN 9789401799447

- Mac Lane, Saunders (1998), Categories for the Working Mathematician, Graduate Texts in Mathematics 5 (2nd ed.), Springer-Verlag, ISBN 0-387-98403-8

- Meyer, Carl D. (February 15, 2001), Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), ISBN 978-0-89871-454-8, archived from the original on 2009-10-31

- Muir, Thomas (1960) [1933], A treatise on the theory of determinants, Revised and enlarged by William H. Metzler, New York, NY: Dover

- Poole, David (2006), Linear Algebra: A Modern Introduction (2nd ed.), Brooks/Cole, ISBN 0-534-99845-3

- G. 베일리 프라이스(1947) "결정론의 일부 정체성", American Mathematical Monthly 54:75–90 MR001978

- Horn, Roger Alan; Johnson, Charles Royal (2018) [1985]. Matrix Analysis (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-54823-6.

- Lang, Serge (1985), Introduction to Linear Algebra, Undergraduate Texts in Mathematics (2 ed.), Springer, ISBN 9780387962054

- Lang, Serge (1987), Linear Algebra, Undergraduate Texts in Mathematics (3 ed.), Springer, ISBN 9780387964126

- Lang, Serge (2002). Algebra. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer. ISBN 978-0-387-95385-4.

- Leon, Steven J. (2006), Linear Algebra With Applications (7th ed.), Pearson Prentice Hall

- Rote, Günter (2001), "Division-free algorithms for the determinant and the Pfaffian: algebraic and combinatorial approaches" (PDF), Computational discrete mathematics, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 2122, Springer, pp. 119–135, doi:10.1007/3-540-45506-X_9, ISBN 978-3-540-42775-9, MR 1911585, archived from the original (PDF) on 2007-02-01, retrieved 2020-06-04

- Trefethen, Lloyd; Bau III, David (1997), Numerical Linear Algebra (1st ed.), Philadelphia: SIAM, ISBN 978-0-89871-361-9

역사 참고 자료

- Bourbaki, Nicolas (1994), Elements of the history of mathematics, translated by Meldrum, John, Springer, doi:10.1007/978-3-642-61693-8, ISBN 3-540-19376-6

- Cajori, Florian (1993), A history of mathematical notations: Including Vol. I. Notations in elementary mathematics; Vol. II. Notations mainly in higher mathematics, Reprint of the 1928 and 1929 originals, Dover, ISBN 0-486-67766-4, MR 3363427

- Bezout, Étienne (1779), Théorie générale des equations algébriques, Paris

- Cayley, Arthur (1841), "On a theorem in the geometry of position", Cambridge Mathematical Journal, 2: 267–271

- Cramer, Gabriel (1750), Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques, Genève: Frères Cramer & Cl. Philibert, doi:10.3931/e-rara-4048

- Eves, Howard (1990), An introduction to the history of mathematics (6 ed.), Saunders College Publishing, ISBN 0-03-029558-0, MR 1104435

- Grattan-Guinness, I., ed. (2003), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, vol. 1, Johns Hopkins University Press, ISBN 9780801873966

- Jacobi, Carl Gustav Jakob (1841), "De Determinantibus functionalibus", Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1841 (22): 320–359, doi:10.1515/crll.1841.22.319, S2CID 123637858

- Laplace, Pierre-Simon, de (1772), "Recherches sur le calcul intégral et sur le systéme du monde", Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Paris (seconde partie): 267–376

{{citation}}: CS1 maint: 다중 이름: 작성자 목록(링크)

외부 링크

- Suprunenko, D.A. (2001) [1994], "Determinant", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press

- Weisstein, Eric W. "Determinant". MathWorld.

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Matrices and determinants", MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews

- 결정자 대화형 프로그램 및 튜토리얼

- 선형대수: 결정인자. Wayback Machine에서 아카이브된 2008-12-04는 선택한 Laplace 확장을 사용하여 최대 6차 행렬의 행렬식을 계산합니다.

- 행렬 행렬식에 대한 행렬식 계산기 계산기(8차까지).

- 가장 초기 사용 페이지의 행렬과 선형대수

- 행렬식은 선형대수학 과정의 일부로 4장에서 쉬운 방식으로 설명했습니다.

4개의 하위 행렬

4개의 하위 행렬

![{\displaystyle {\sqrt[{n}]{\det {\!(A+B)}}}\geq {\sqrt[{n}]{\det {\!(A)}}}+{\sqrt[{n}]{\det {\!(B)}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8e77020a4af805fa2f6e3d5b1a1eaab10c936bcb)

다항식의

다항식의

A의 열입니다. 이 규칙은 또한 신원에 의해 암시됩니다.

A의 열입니다. 이 규칙은 또한 신원에 의해 암시됩니다.

0입니다.

0입니다.

볼륨에

볼륨에