명목형용사

Nominalized adjective| 다음에 대한 시리즈 일부 |

| 언어학 |

|---|

| |

명사형용사는 명사형을 거친 형용사여서 명사로 쓰인다. 부자와 빈자에서는 부자와 빈자를 각각 나타내는 명사로서의 형용사가 기능한다.

영어에서

영어에서 명목화된 형용사의 가장 흔한 모습은 집단 집단을 나타내기 위해 형용사를 사용할 때 입니다. 가난한 자와 같은 구절이 가난한 자가 되는 경우에 이런 일이 일어난다. 형용사 빈자는 명목화되고 명사인은 사라진다. 다른 형용사로는 영어, 웨일스어, 아일랜드어, 프랑스어, 네덜란드어 등 특정한 단어들뿐만 아니라, 부잣집, 노숙자, 장애인, 시각장애인, 청각장애인 등이 일반적으로 사용된다.

또 다른 경우는 형용사가 "당신이 긴 길을 택하면 내가 짧은 길을 택하겠다"에서와 같이 하나의 물체를 그 속성으로 나타내기 위해 사용될 때 이다. 여기서 줄임말은 "짧은 길"을 의미한다. 현대 언어에서 훨씬 더 일반적인 대안은 "짧은 것"이라는 단어 하나를 사용하는 구조다. 그러나 형용사의 사용만으로는 첫째, 둘째 등 최대, 순서수 등 최상등과 다음, 마지막 등 기타 관련 단어의 경우 상당히 흔하다.

그러나 많은 형용사들은 계산 가능한 명사로 정기적으로 사용될 수 있도록 변환을 거쳤다. 예로는 가톨릭, 개신교, 붉은색(다양한 의미를 가진), 녹색 등이 있다.

역사적 발전

형용사의 명목상의 용어는 고대 영어에서 중세 영어, 그리고 그 후 현대 영어로 발전하면서 덜 보편화된 것으로 밝혀졌다. 다음 표는 언어의 다른 단계에서 그러한 사용 빈도를 보여준다.[1]

| 기간 | 조기 OE (950까지) | 후기 OE (950–1150) | 얼리 ME (1150–1350) | 후기 ME (1350–1500) | 1500–1570 | 1570–1640 | 1640–1710 |

| 형용사의 빈도 명사로 쓰이다 (10만 단어당) | 316.7 | 331.4 | 255.2 | 73.4 | 70.1 | 78.9 | 91.1 |

명사로서의 형용사의 사용이 줄어든 것은 중 영어 전반에 걸쳐 형용사의 변형이 없어졌기 때문일 수 있다. 노암 촘스키가 정교하게 기술한 미니멀리스트 프레임워크에 맞추어, 번체형 형용사는 φ-feature(문법적 수, 성별 등)가 지나치게 표기되어 있어 결정자의 보완으로 사용하기에 적합하기 때문에 명목화 가능성이 높다고 제안한다.[2]

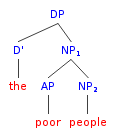

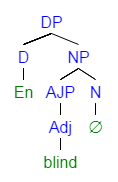

평가되지 않은 φ 특성을 가진 결정자는 의미 이해를 충족시키기 위해 가치 있는 φ 특성을 가진 보완점을 찾아야 한다.[1] 아래 도표에서 결정자는 "이고, 그 보완자는 명사구 빈민 또는 명사형용사 빈민이다.

속성 형용사로서 빈약한 결정자 구문의 트리 다이어그램

명사로 쓰일 형용사의 능력은 가난한 부자와 같은 말장난에 이용되기도 한다.

명목화된 형용사의 사용 빈도가 감소함에 따라, 프로펠러 1을 사용하는 구조물의 빈도가 증가하였다("큰"과 같은 표현은 "큰 것"의 유형으로 대체되었다). 대부분의 다른 언어에서는 비교할 수 있는 예언어가 없으며, 많은 경우 변곡적인 결말을 유지하는 명목화된 형용사가 더 흔하게 남아 있다.

다른 언어의 경우

독일어

독일어의 형용사는 대소문자, 성별 등 다양한 특징에 따라 형태를 바꾸므로 그들이 수정한 명사와 일치한다. 예를 들어 형용사 alt(구)는 분리된 머리 명사의 형태학적 및 통사적 요구사항을 전달하는 별도의 어휘적 엔트리를 개발한다:[3] 요구사항은 언어의 변곡적 엔딩이다.

- 데르 알트-e

- The.NOM.SG.MASC 구 NOM.SG.MASC

- '노인' (사독 1991년)

- 덴 알텐

- ACCSG.MASC 구 ACC.SG.MASC

- '노인' (사독 1991년)

여기서 데르 알테는 남성적인 성별, 단수, 그리고 명목상의 경우를 위해 선택된다.[4] Den Alten은 비슷한 변곡이지만 고발하는 경우다. 명목화된 형용사는 적절한 변형을 취함으로써 형용사 알트와 표면에서 유래한다.[3]

스웨덴의

영어와 마찬가지로 형용사 명사는 복수정확("실직자")과 국적어("스웨덴인")로 사용된다. 그러나 스웨덴어는 카운트 명사("오래된 고양이가 새 (one)보다 느리다")를 가진 "하나 또는 하나"를 요구하지 않는다. 명사의 숫자와 성별을 통합한 변형을 사용하면 스웨덴어가 명사를 기술할 가시 명사의 필요성을 피할 수 있다. 그것은 형용사 명사를 불식시키는 데도 또한 해당된다.[5]

형용사 명사의 표준적 용법

명사와 형용사가 모두 있는 명사구.[dubious ]

| 에 | 맹목적인 |

| a.SG.NOM | 맹목적인 |

| 맹목적인 사람[5] | |

형용사 명사만 있는 명사구.[dubious ]

| 드 | 맹목적인 |

| .PL.NOM | 블라인드-PL |

| 맹인[5] | |

무기한 사용의[dubious ] 예

| 드 | 도드-아 |

| .PL.NOM | 데드 PL |

| 죽은[5] 사람들 | |

수 및 성별 변형의 사용

| 퇴장시키다 | 냐 |

| 유엔난민기구 | 새로운[note 1] |

| 새로운 (무엇인가)[5] | |

- ^ 스웨덴의 형용사는 성별과 숫자에 따라 달라지지 않는다.

| 굴을 파다 | 감라 |

| 영국 축구 연맹 SG | 여자 |

| 노파[5] | |

고대 그리스어

고대 그리스어는 영어 "one(s)" 또는 "thing(s)"과 같은 일반 명사 또는 "dummy" 없이 명목화된 형용사를 사용한다.[6] 명사를 수식하는 형용사는 성별, 숫자, 대소문자 정보를 전달하므로 명사를 완전히 대체할 수 있다.

πολλαί

다수.FEM.NOM.PL

"많은 여성"(Balme & Lawall 2003) 또는 "많은 것(여성적 성별)"

καλόν

아름다운중성미자.NOM.SG

"아름다운 것" 또는 "아름다운 것"

τὸ καλόν

중성자NOM.SG 아름다운.중성미자.NOM.SG

"아름다운 것" 또는 "아름다운 것"

러시아어

러시아어에서는 형용사가 명사가 되는 변환(혹은 제로 파생) 과정이 유일하게 허용되는 변환 유형이다. 그 과정은 명사의 오픈 클래스 카테고리에 추가하는 중요한 수단으로서 기능한다.

모든 슬라브어 중에서 러시아어가 귀속명사를 가장 많이 사용하는 언어다. 형용사가 명목화되면 형용사 변곡만으로 대소문자, 수, 성별을 표현하고 명사는 생략한다.[7]

예를 들어, 러시아어 прарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарорира рарораророрира риророра рорирорарара "수신"이라는 형용사는 "수신"에서 공칭어를 가져오고 명사 "룸"을 대체한다. 러시아어의 많은 형용사 명사는 명사를 만드는 역할을 한다. 그러한 일반적인 형태의 명사는 "삭제된 명사"라고 알려져 있으며, 세 가지 유형이 있다.

첫 번째 유형은 문장이나 구문 안에서 특정한 맥락에서 발생하며, 그것이 기술하는 원래의 명사를 가리킨다. 예를 들어, "초콜릿 케이크가 바닐라보다 낫다"는 구절에서 형용사 "바닐라"는 명사가 되어 "바닐라 케이크"를 의미하는 것으로 추측된다. 그러한 파생은 그것이 속해 있는 구문의 어휘적 의미에 문맥적으로 민감하다.

형용사 명사의 내용별 용도는 구어체 표현에서 명사를 삭제하거나 가정할 수 있는 두 번째 유형에서도 발생한다. 예를 들어 러시아어에서는 다가오는 역풍을 지칭하기 위해 "앞으로 오는 것"이라고 말할 수 있으며, 이때 "앞바람"이라는 명사를 가정한다.

세 번째 유형은 "영구적" 형용사 명사로 알려져 있으며 명사로서 홀로 서 있는 형용사를 가지고 있다. 그런 형용사는 시간이 흐르면서 명사가 되었고, 대부분의 화자들은 그들의 암묵적인 형용사의 의미를 알고 있다.

아랍어

명목화된 형용사는 고전 아랍어와 현대 표준 아랍어 둘 다에서 자주 발생한다. An example would be الإسلامية al-ʾislāmiyyah "things (that are) Islamic", which is derived from the adjective إسلامي ʾislāmī "Islamic" in the inanimate plural inflection.

Another example would be الكبير al-kabīr "the big one" (said of a person or thing of masculine gender), from كبير kabīr "big" inflected in the masculine singular.

참고 항목

참조

- ^ a b Yamamura, Shuto (2010). "The Development of Adjectives used as Nouns in the History of English". English Linguistics. 27 (2): 344–363. doi:10.9793/elsj.27.2_344.

- ^ Roger, Martin; Michael, David; Juan, Uriageraka (2000). "Minimalist Inquiries: The Framework," Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honour of Howard Lasnik. Cambridge: MIT Press.

- ^ a b Sadock, Jerrold M. (1991). Autolexical syntax: A Theory of Parallel Grammatical Representations. Chicago: The University of Chicago Press. p. 41.

- ^ "Adjectival Nouns". Dartmouth.edu. Retrieved 2016-06-19.

- ^ a b c d e f Holmes, Philip; Hinchliffe, Ian (1994). Swedish: A compressive grammar (Second ed.). London and New York: Routledge. pp. 96–102.

- ^ Balme, Maurice; Lawall, Gilbert (2003). Athenaze (second ed.). Oxford University Press. p. 96.

- ^ Swan, Oscar (April 1980). "The Derivation of the Russian Adjectival Noun". Russian Linguistics. 4 (4): 397–404.