원위척수 근위축성형 1형

Distal spinal muscular atrophy type 1| 원위척수 근위축성형 1형 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 호흡곤란 유형 1에 의한 척추 근육 위축증, 원위 유전성 운동 신경병증 유형 6(DHMN6) 및 호흡부전이 있는 중증 소아축성 신경병증 |

| |

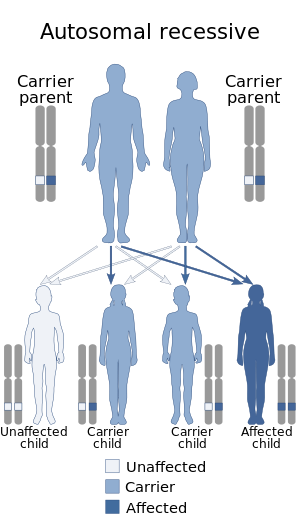

| 원위척수 근위축증 타입 1은 자가 열성적인 방식으로 유전된다. | |

| 전문 | 신경학 |

호흡곤란 1형(SMARD1)으로 척추 근위축증으로 알려져 있는 원위척수 근위축성 1형(DSMA1)은 척수 내 운동신경세포의 사망과 관련된 희귀 신경근육질환으로 전신 진행성 위축으로 이어진다.

이 질환은 IGHMBP2 유전자의[1][2] 유전적 돌연변이에 의해 발생하며 자가 열성적으로 유전된다. DSMA1에 대한 알려진 치료법은 없으며, 낮은 발병률과 높은 사망률로 인해 이 질환에 대한 연구는 아직 초기 단계에 있다.[1]

징후 및 증상

보통 첫 번째 호흡기 증상은 호흡곤란(호흡곤란)과 역설적 인공호흡으로, 이후 생후 몇 달 안에 격막 마비로 확대된다.[2] 다이아프램 마비 증상은 매우 빠르게, 그리고 예고 없이 나타나며, 호흡기 지원을 위해 환풍기 위에 올려놓는 병원으로 급히 옮겨지는 경우가 많다.[3] 횡격막 마비라는 심각한 성격 때문에 결국 생존을 위해서는 지속적인 인공호흡 지원이 필요하다.[2] 그러나 지속적인 인공호흡은 그 자체로 폐의 해부학적 구조에 손상을 줄 수 있다.[2]

다이아프램 마비 이외에도 다른 문제가 발생할 수 있는데, 이름에서 알 수 있듯이, 원위 사지는 머리와 목뿐만 아니라 원위 사지의 (근)병합으로 인해 이동성이 제한되어 있다.[3][3] 또한 말초신경과 자율신경계의 기능장애가 발생할 수 있다.[1] 이러한 장애로 인해, 환자들은 과도한 땀과 불규칙한 심장 박동에 시달리는 것으로 나타났다.[2] 깊은 힘줄 반사작용은 DSMA1 환자들의 경우에도 상실된다.[3]

심각한 DSMA1 사례에서 자궁 성장 지연과 빈약한 태아 운동이 관찰되었다.[2]

원인들

DSMA1은 면역글로불린 헬리코아제 μ-결합 단백질 2를 암호화하는 IGHMBP2 유전자(염색체 11, locus 11q13.3에 위치)의 유전자 돌연변이에 의해 발생한다. IGHMBP2 단백질의 역할은 충분히 이해되지 않지만 mRNA 처리에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.[1] 돌연변이에 의해 붕괴된 단백질 메커니즘뿐만 아니라 돌연변이의 세포 메커니즘은 알려져 있지 않다.[3] IGHMBP2 돌연변이는 대개 대대로 전해지지 않는 임의 돌연변이다.[1]

병리학

DSMA1의 관찰 가능한 특성의 기초는 운동신경의 세포신체 변질이다. 구체적으로 앞 뿔 α-모터네우론은 생후 6개월 이내에 퇴화하여 다양한 증상으로 이어진다. 근육의 퇴화는 1~2세 전후에 증가하여 운동기능이 저하된다. 가장 심하게 영향을 받는 근육은 안면근육과 혀(저손실 신경마비로 경련이 생길 수 있음)이다. 통증 감각 감소와 과도한 땀 흘림이 관찰되기도 한다. 비침습성 환자들은 질병의 진행단계에서 압력궤양, 심한 변비, 요실금, 그리고 (급성적으로) 역류성 신우울증을 일으킬 수 있다.[3]

진단

DMSA1 진단은 보통 호흡기 장애 진단에 의해 가려진다. 유아들의 경우 DMSAI는 보통 생후 6개월 동안 급성 호흡기 부족의 원인이 된다.[2] 호흡곤란은 투시 진단이나 전기 측정에 의해 다이아프램성 마비로 확인되어야 한다. 비록 환자가 다양한 다른 증상을 보일 수 있지만, 투시 진단이나 다른 방법으로 확인된 횡격막성마비가 주요 진단 기준이다. 이것은 보통 IGHMBP2 유전자에서 돌연변이를 찾는 유전자 검사로 확인된다.[1] 호흡기 질환이 심한 호흡기 감염으로 오인되거나 DMSA1이 증상이 너무 비슷하지만 영향을 받는 유전자가 달라 SMA1로 오인할 수 있는 경우 오진할 수 있다. DMSA 진단을 확인하기 위해 유전자 검사가 필요한 이유다.[1]

분류

DSMA1은 1974년에 척추 근위축소증(SMA)의 하위 그룹으로 식별되어 분류되었다.[3] 현재 다양한 분류에는 일반 척수 근육 위축증이나 원위 유전성 운동 신경병 중 DSMA1이 더 옳다고 주장되어 왔지만, DSMA1이 포함된다.[4]

치료

DSMA1에 대한 알려진 치료법은 없으며, 보살핌은 주로 지원된다. 환자에게는 비침습적 인공호흡 또는 기관삽입이 포함될 수 있는 호흡기 지원이 필요하다. 이 아이는 또한 추가적인 예방접종을 받을 수도 있고 호흡기 감염을 예방하기 위해 항생제를 제공할 수도 있다. 건강한 몸무게를 유지하는 것도 중요하다. 환자들은 호흡에 소비되는 에너지가 증가하기 때문에 영양 부족과 체중 감량의 위험에 처해 있다.[5] 아이에게 물리치료와 직업치료는 근력 유지에 매우 효과적일 수 있다.[6]

DSMA1 환자에 대한 치료 표준에 대해 척추 근력 위축 표준 관리 위원회가 합의를 도출하려고 노력했음에도 불구하고 DSMA1에는 치료에 대한 발표된 실천 표준이 없다. 실무자들의 지식, 가족 자원, 그리고 환자의 문화나 거주지에서의 차이점들이 환자의 결과에 한 몫을 했다.[6]

예후

DSMA1은 대개 유아기에 치명적이다.[1] 보통 어린 아이인 환자는 호흡기 장애가 발생할 때까지 호흡기 계통의 점진적인 저하를 겪는다. 많은 연구가 수행되고 있음에도 불구하고 DSMA1의 기대 수명에 대한 합의는 없다. 소수의 환자들은 2세 이후에도 생존하지만 횡격막 마비의 징후가 없거나 호흡이 환기장치에 의존한다.[1]

연구 방향

이 질병은 최근에 SMA와 구별되는 것으로 확인되었기 때문에, 연구는 여전히 실험적이며, 주로 동물 모델에서 일어난다. 유전자 치료법에는 바이러스 벡터를 사용하여 IGHMBP2 트랜스젠을 세포에 전달하는 유전자 치료법과 성장 인자([7]예: IGF-1 및 VEGF) 또는 올레소타임과 같은 소분자 약물이 포함된다. 근위축성 측경화증 연구도 DSMA1과 상대적으로 조건이 비슷하기 때문에 도움이 되는 것으로 간주된다.[citation needed]

참고 항목

참조

- ^ a b c d e f g h i Messina, M. F.; Messina, S.; Gaeta, M.; Rodolico, C.; Salpietro Damiano, A. M.; Lombardo, F.; Crisafulli, G.; De Luca, F. (2011). "Infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress type I (SMARD 1): An atypical phenotype and review of the literature". European Journal of Paediatric Neurology. 16 (1): 90–4. doi:10.1016/j.ejpn.2011.10.005. PMID 22099258.

- ^ a b c d e f g Giannini, A.; Pinto, A. M.; Rossetti, G.; Prandi, E.; Tiziano, D.; Brahe, C.; Nardocci, N. (2006). "Respiratory failure in infants due to spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1". Intensive Care Medicine. 32 (11): 1851–1855. doi:10.1007/s00134-006-0346-8. PMID 16964485. S2CID 2180011.

- ^ a b c d e f g Kaindl, A. M.; Guenther, U. -P.; Rudnik-Schoneborn, S.; Varon, R.; Zerres, K.; Schuelke, M.; Hubner, C.; Von Au, K. (2007). "Spinal Muscular Atrophy with Respiratory Distress Type 1 (SMARD1)". Journal of Child Neurology. 23 (2): 199–204. doi:10.1177/0883073807310989. PMID 18263757. S2CID 38923248.

- ^ Irobi, J.; Dierick, I.; Jordanova, A.; Clayes, K. G.; Jonghe, P.; Timmerman, V. (2006). "Unraveling the genetics of distal hereditary motor neuronopathies". NeuroMolecular Medicine. 8 (1–2): 131–146. doi:10.1385/NMM:8:1-2:131. PMID 16775372. S2CID 19966259.

- ^ Oskoui, M.; Kaufmann, P. (2008). "Spinal muscular atrophy". Neurotherapeutics. 5 (4): 499–506. doi:10.1016/j.nurt.2008.08.007. PMC 4514700. PMID 19019300.

- ^ a b Wang, C. H.; Finkel, R. S.; Bertini, E. S.; Schroth, M.; Simonds, A.; Wong, B.; Aloysius, A.; Morrison, L.; Main, M.; Crawford, T. O.; Trela, A.; Participants of the International Conference on SMA Standard of Care (2007). "Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy". Journal of Child Neurology. 22 (8): 1027–1049. doi:10.1177/0883073807305788. PMID 17761659. S2CID 6478040.

- ^ Nizzardo, M; Simone, C; Rizzo, F; Salani, S; Dametti, S; Rinchetti, P; Del Bo, R; Foust, K; Kaspar, B. K.; Bresolin, N; Comi, G. P.; Corti, S (2015). "Gene therapy rescues disease phenotype in a spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1) mouse model". Science Advances. 1 (2): e1500078. Bibcode:2015SciA....1E0078N. doi:10.1126/sciadv.1500078. PMC 4643829. PMID 26601156.

추가 읽기

- Eckart, M.; Guenther, U. -P.; Idkowiak, J.; Varon, R.; Grolle, B.; Boffi, P.; Van Maldergem, L.; Hübner, C.; Schuelke, M.; Von Au, K. (2011). "The Natural Course of Infantile Spinal Muscular Atrophy with Respiratory Distress Type 1 (SMARD1)". Pediatrics. 129 (1): e148–e156. doi:10.1542/peds.2011-0544. PMID 22157136. S2CID 8263009.

- Grohmann, K.; Varon, R.; Stolz, P.; Schuelke, M.; Janetzki, C.; Bertini, E.; Bushby, K.; Muntoni, F.; Ouvrier, R.; Van Maldergem, L.; Goemans, N. M. L. A.; Lochmüller, H.; Eichholz, S.; Adams, C.; Bosch, F.; Grattan-Smith, P.; Navarro, C.; Neitzel, H.; Polster, T.; Topaloğlu, H.; Steglich, C.; Guenther, U. P.; Zerres, K.; Rudnik-Schöneborn, S.; Hübner, C. (2003). "Infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1)". Annals of Neurology. 54 (6): 719–724. doi:10.1002/ana.10755. PMID 14681881. S2CID 2345441.

- Kaindl, A. M.; Guenther, U. -P.; Rudnik-Schoneborn, S.; Varon, R.; Zerres, K.; Schuelke, M.; Hubner, C.; Von Au, K. (2007). "Spinal Muscular Atrophy with Respiratory Distress Type 1 (SMARD1)". Journal of Child Neurology. 23 (2): 199–204. doi:10.1177/0883073807310989. PMID 18263757. S2CID 38923248.

- Messina, M. F.; Messina, S.; Gaeta, M.; Rodolico, C.; Salpietro Damiano, A. M.; Lombardo, F.; Crisafulli, G.; De Luca, F. (2011). "Infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress type I (SMARD 1): An atypical phenotype and review of the literature". European Journal of Paediatric Neurology. 16 (1): 90–4. doi:10.1016/j.ejpn.2011.10.005. PMID 22099258.

- Giannini, A.; Pinto, A. M.; Rossetti, G.; Prandi, E.; Tiziano, D.; Brahe, C.; Nardocci, N. (2006). "Respiratory failure in infants due to spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1". Intensive Care Medicine. 32 (11): 1851–1855. doi:10.1007/s00134-006-0346-8. PMID 16964485. S2CID 2180011.

외부 링크

| 분류 | |

|---|---|

| 외부 자원 |