인간 배아 발달

Human embryonic development| 다음에 대한 시리즈 일부 |

| 인간의 성장 개발 및 개발 |

|---|

|

| 단계 |

| 생물학적 이정표 |

| 발달과 심리학 |

인간 배아 발달, 즉 인간의 태아 발생은 인간 배아의 발달과 형성이다. 그것은 발달 초기 단계에서 발생하는 배아의 세포 분열과 세포 분화의 과정에 의해 특징지어진다. 생물학적으로 볼 때 인체의 발달은 단세포 지고테에서 성인 인간으로의 성장을 수반한다. 수정은 정자 세포가 성공적으로 들어가 난자 세포(난자)와 결합할 때 발생한다. 그리고 나서 정자와 난자의 유전적 물질은 결합하여 지고테라고 불리는 단일 세포를 형성하고 발육 단계를 시작한다.[1] 인간의 배아 발육은 발달의 첫 8주를 다루고 있다; 9주 초에 배아는 태아라고 불린다. 인간 발생학은 수정 후 처음 8주 동안 이 발달에 대한 연구다. 임신(임신)의 정상적인 기간은 약 9개월 또는 40주이다.

발아 단계는 초기 배아의 발달을 통해 수정으로부터 자궁에 착상이 완료될 때까지의 시간을 말한다. 발아 단계는 10일 정도 걸린다.[2] 이 단계 동안, zygote는 갈라짐이라고 불리는 과정에서 분열되기 시작한다. 그리고 나서 배반포시가 형성되어 자궁에 이식된다. 태생생식은 다음 단계의 위생을 계속하는데, 이때 배아의 세 가지 세균 층이 조직생성이라고 하는 과정에서 형성되고, 뉴런과 유기생성의 과정이 뒤따른다.

태아에 비해 태아는 외형적으로 알아볼 수 있는 외형적 특징과 발달하는 장기의 집합이 더 완전하다. 발생의 전체 과정은 유전자 발현, 세포 성장, 세포 분화의 공간적, 시간적 변화를 조정한다. 거의 동일한 과정이 다른 종, 특히 화음 사이에서 일어난다.

제르미날 단계

수정

수정은 정자문이 난자에 성공적으로 들어가 생식세포가 운반하는 두 세트의 유전 물질이 서로 융합되어 지고테(단일 이플로이드 세포)가 생기게 되면 이루어진다. 이것은 보통 나팔관 중 하나의 암풀라에서 일어난다. zygote는 난자의 핵에서 23개의 염색체와 정자의 핵에서 23개의 염색체로 구성된 수컷과 암컷 생식체 모두가 운반하는 결합 유전 물질을 포함하고 있다. 46개의 염색체들은 두 개의 세포를 가진 배아의 형성으로 이어지는 유사 분열 이전에 변화를 겪는다.

성공적인 수정은 세 가지 과정에 의해 가능하게 되는데, 이것은 종 특이성을 보장하는 통제 역할도 한다. 첫 번째는 난자 쪽으로 정자의 움직임을 지시하는 화학적 축이다.[3] 둘째, 정자와 난자 사이에 접착성 양립성이 발생한다. 난자에 붙어있는 정자와 함께 세 번째 아크로소마 반응 과정이 일어난다; 정자아토조아 머리 앞부분은 소화 효소를 함유한 아크로솜에 의해 캡을 씌워 조나 펠루시다를 분해하고 그 입구를 허용한다.[4] 정자의 진입은 칼슘이 방출되도록 하여 다른 정자 세포로의 진입을 막는다.[4] 조나 반응이라고 불리는 난자 안에서 평행 반응이 일어난다. 이는 정자 수용체 단백질을 소화하는 효소를 방출하는 피질 과립이 분비되어 다낭종을 예방하는 것으로 보고 있다.[5] 과립은 또한 혈장막과 융합하여 조나 펠루치다를 더 이상의 정자 유입을 방지하는 방법으로 수정한다.

클라바주

갈라짐 과정의 시작은 지고테가 유사분열을 통해 두 개의 세포로 분열될 때 표시된다. 이 유사분열은 계속되며 처음 두 세포는 4개의 세포로 나뉘고, 그 다음 8개의 세포 등으로 갈라진다. 각 부서는 12시간에서 24시간 걸린다. 지고테는 다른 어떤 세포에 비해 크며 전체적인 크기 증가 없이 갈라진다. 이것은 각각의 연속적인 분할에 따라 핵 대 세포질 물질의 비율이 증가한다는 것을 의미한다.[6]

처음에 분단 세포는 분화되지 않고 난자의 당단백질(Zona Pellucida라고 불림) 막 안에 둘러싸인 구체로 통합된다. 8개의 블라토메르가 형성되면, 그들은 갭 결합을 개발하기 시작하며, 그것들이 통합된 방식으로 발달할 수 있도록 하고 생리학적 신호와 환경적 단서에 대한 그들의 반응을 조정한다.[7]

세포가 16번 정도 되면, 조나 펠루치다 내의 단단한 세포 구역을 모룰라라고[8] 한다. 이 단계에서 세포들은 응집이라는 과정에서 단단하게 결합하기 시작하고, 분열은 세포 분화로서 계속된다.

발파

갈라비지 자체는 배반포시를 형성하는 과정인 배반포기의 첫 단계다. 세포는 세포의 외부 층(집합적으로 영양성분이라고 함)과 내부 세포 덩어리로 분화한다. 더 많은 혼합을 통해, 영양성분인 개별적인 외부 폭발물들은 구별할 수 없게 된다. 그것들은 여전히 조나 펠루치다 안에 들어있다. 이 압축은 세포가 나중에 분비할 액체를 함유하고 있는 구조를 물샐틈없이 만드는 역할을 한다. 세포의 내부 질량은 분화하여 발생자가 되고 한쪽 끝에서 양극화가 된다. 그것들은 함께 닫히고 세포 통신을 용이하게 하는 갭 접합을 형성한다. 이 양극화는 충치인 블라스토콜을 남김으로써 현재 배반포시스트라고 불리는 구조를 만들어낸다. (포유동물이 아닌 동물에서는 이것을 발파라 부른다.) 영양소는 블라스토켈에 액체를 분비한다. 결과적으로 배반포성의 크기가 증가하면 조나 펠루시다를 통해 부화하게 되고, 그 후 분해된다.[6] 이 과정을 인간 배아의 부화라고 하며, 배아 발달 엿새째 되는 날, 이식 과정 바로 직전에 일어난다. 인간 배아의 부화는 배반포 세포에 의해 분비되는 단백질로 지탱되는데, 이 단백질은 조나 펠루치다의 단백질을 소화시켜 구멍이 생기게 한다. 그리고 나서, 배반포체의 류스 팽창과 수축 덕분에 배반포기 자체의 압력 증가가 일어나고, 구멍이 확장되고 마침내 배반포기는 이 단단한 봉투에서 나올 수 있다.

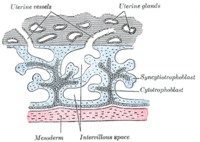

내세포 질량은 전립샘,[9] 압연, 노른자낭, 알란토아 등을 발생시키고 태반의 태아 부분은 외측 영양층으로부터 형성된다. 배아에 그 막을 더한 것을 콘셉투스라고 하며, 이 단계에 이르러서는 콘셉투스가 자궁에 도달하게 된다. 조나 펠루치다는 결국 완전히 사라지게 되고, 이제 노출된 영양소의 세포는 배반포시스트가 자궁내막에 달라붙게 하고, 거기서 이식하게 된다. 빌라미나균 원판의 두 가지 주요 층인 저엽수체와 에피브라스틱의 형성은 둘째 주 초에 발생한다.[10] 발생기계와 영양기계는 모두 두 개의 하위층으로 변하게 된다.[11] 내세포는 다른 층을 둘러싸고 있는 경피세포로 변하게 되며, 이러한 층들은 배아로 발달할 배아 디스크를 형성하게 된다.[10][11] 영양소는 또한 두 개의 하위 층을 발달시킬 것이다: 세포성 세포성체, 즉 세포성 세포성체, 즉 세포성 세포성체, 즉 자궁내막 내에 놓여 있다.[10] 다음으로, 원시 노른자낭뿐만 아니라 외향성막 또는 헤우저의 막이라고 불리는 또 다른 층이 나타나 세포성분모세포종을 둘러싸고 있을 것이다.[11] 싱시티오트로포브래스는 성장하여 다음 날이면 일부 빈소가 나타나 피로 채워지는 라쿠나 단계로 진입하게 된다.[10][11] 노른자 주머니의 발달은 외향적인 막을 형성하는 저탄성 평판 세포로부터 시작되는데, 이것은 세포질세포의 내부를 코팅하여 원시 노른자 주머니를 형성하게 된다. 모세혈관의 내피성 라이닝이 시니티오토피질 세포에 의해 침식되면 모세정맥동체가 형성되어 혈액이 침투하기 시작하여 영양소성 열상(tropoblastic lacunae)을 거쳐서 자궁세포 순환을 일으키게 된다.[12][13] 이후 노른자낭에서 파생된 새로운 세포들이 영양소와 엑소셀로믹막 사이에 형성되어 초루이온성 공동체를 형성하게 될 엑스트라믹 메소데럼을 발생시킬 것이다.[11]

개발 2주차에 이르러 영양성분의 일부 세포가 침투하여 시니티오트로포브라스 안으로 둥근 기둥을 형성한다. 이 기둥들은 1차 마을로 알려져 있다. 동시에, 다른 이주 세포들은 엑소셀로믹 캐비티로 형성되는데, 원시 노른자 주머니보다 작은 2차 또는 확정 노른자 주머니라는 이름의 새로운 충치가 형성된다.[11][12]

이식

배란 후 자궁내막 라이닝은 배아 수용에 대비하여 분비물 라이닝으로 변모한다. 분비샘이 길어지는 등 두꺼워지고, 혈관도 점점 두꺼워진다. 자궁강(혹은 자궁)의 이 안감은 현재 데시두아로 알려져 있으며, 증가된 간조직에서 많은 수의 큰 데시두세포를 생산한다. 배반구에 있는 발파체는 영양성분이라고 불리는 외부 층으로 배열된다. 그리고 나서 영양소는 내부층인 세포성분포체와 외부층인 세포성분포체로 구분된다. 세포질세포는 입방체 상피세포를 포함하고 있으며 세포 분열의 근원이며, 세포경계가 없는 시니티층이다.

시니티오트로포브레스트는 초리온 빌리의 투영에 의해 십진 상피에 배반포를 이식하여 태반의 배아 부분을 형성한다. 태반은 일단 배반구가 이식되면 발달하여 배아를 자궁벽과 연결시킨다. 여기 있는 데시두아는 데시두아 바살리스라고 불리는데, 그것은 배반포와 근막 사이에 있고 태반의 모체 부분을 형성한다. 이식은 상피를 침식하는 가수 분해 효소의 도움을 받는다. 시니티오트로프락은 또한 코퍼스 루테룸에서 프로게스테론의 분비를 촉진하는 호르몬인 인간의 합창성 고나도트로핀을 생산한다. 프로게스테론은 혈관 및 모세혈관의 두꺼운 안감으로 자궁을 풍부하게 하여 산소를 공급하고 발달한 배아를 지탱할 수 있다. 자궁은 배아에 영양을 공급하기 위해 저장된 글리코겐으로부터 설탕을 방출한다.[14] 마을 사람들은 가지를 치기 시작하고 배아의 혈관을 포함한다. 터미널 또는 프리 빌리로 불리는 다른 빌리는 영양소를 교환한다. 배아는 탯줄로 발달하는 좁은 연결 줄기에 의해 영양성 껍질에 결합되어 태반을 배아에 붙인다.[11][15] 데시두아 내 동맥은 태반의 면역된 공간으로 모혈의 흐름을 증가시키기 위해 리모델링되어 기체 교환과 배아로의 영양분 전달이 가능하다. 태아의 노폐물은 태반 전체에 퍼질 것이다.

자궁벽에 시니티오트로포브레스트가 침투하기 시작하면서 내부 세포질량(embryoblast)도 발달한다. 내세포 질량은 배아줄기세포의 원천으로, 배아줄기세포는 전능하며 세 가지 세균층 세포 중 하나로 발전할 수 있으며, 모든 조직과 장기를 발생시킬 수 있는 효력이 있다.

배아 원반

태아세포는 배아 원반을 형성하는데, 이것은 두 개의 층으로 이루어진 빌라미나 원반으로, 에피브라스(privlast, primitive ectoderm)라고 불리는 윗층과 하이포브라스(primitive endoderm)라고 불리는 아랫층이다. 양수가 될 것과 노른자 주머니 사이에 디스크가 늘어나 있다. 후두엽은 영양소와 인접하고 주상세포로 만들어진다; 저엽종은 배반포성 공동에 가장 가깝고 입체세포로 만들어진다. 후두엽은 영양성분을 아래로 이동시켜 양수를 형성하고, 후두엽에서 발달한 양수로 안감이 형성된다. 하이포브레스트를 아래로 밀어 노른자 주머니(외강) 안감을 형성한다. 일부 저엽수 세포들은 블라스토켈의 내부 세포세포세포성 라이닝을 따라 이동하며, 도중에 세포외 기질을 분비한다. 이러한 저엽수 세포와 세포외 기질들을 Hauser의 막(또는 외피성 막)이라고 하며, 노른자낭(또는 외피성 충치)을 형성하기 위해 블라스토켈을 덮는다. 저엽수체의 세포들은 이 망막의 바깥쪽 가장자리를 따라 이동하며 망막외막을 형성한다; 이것은 망막외막을 교란시킨다. 곧 주머니가 망막에서 형성되고, 망막은 결합되어 결국 초리온 공동(초기 코엘롬)을 형성한다.

가스트롤링

이주하는 후두엽에 의해 형성된 선형 세포의 띠인 원시행렬이 나타나며, 이는 수정 후 17일(3주) 전후에 일어나는 미식의 시작을 나타낸다. 미식의 과정은 2층 배아를 3층 배아로 재편하고, 또한 배아에게 양자 대칭을 이루는 원시적인 줄무늬를 통해 특정한 머리와 꼬리, 그리고 앞뒤 방향을 부여한다. 뉴런의 조직자인 원시적인 줄무늬 앞에 원시적인 노드(또는 원시적인 매듭)가 형성된다. 원시 구덩이는 바로 아래에 있는 노토코드와 연결되는 원시 노드의 중심부에서 우울증으로 형성된다. 이 노드는 양수바닥의 경피에서 생겨났으며 신경계의 기초가 되는 신경판의 형성을 유도하는 것이 바로 이 노드다. 신경판은 신경판으로 두꺼워지고 벗겨지는 외피 조직으로부터 원시적인 줄무늬 반대편에 형성될 것이다. 그 지역의 경피자는 원시 구덩이의 위치에 있는 줄기로 내려가는데, 그 곳에서 침출이라 불리는 과정이 일어나며, 이것이 중피층의 형성을 이끈다. 이 침윤은 상피세포가 상피세포-망막 전이에서 원시적인 줄기로 이동하는 것을 본다; 상피세포는 다양한 세포 유형으로 분화할 수 있는 다발성 줄기세포인 중피줄기세포가 된다. 하이포브레스트를 밀어내고 계속하여 사면체를 형성한다. 경막은 계속 움직이며 두 번째 층인 중막을 형성한다. 후두엽은 이제 배아의 세 가지 세균 층으로 분화되어, 빌라미나 디스크는 이제 삼엽형 디스크, 즉 미식가가 되었다.

세 가지 세균 층은 엑토더럼, 중간자, 내분자층이며 세 가지 겹치는 평면 원반으로 형성된다. 체내의 모든 구조와 장기가 소미토제네시스, 조직생성, 유기생성의 과정을 통해 파생되는 것은 이 세 가지 층으로부터이다.[16] 배아내막은 저엽체로 이동하는 경막세포의 침입에 의해 형성되는 반면, 중막은 경막과 내막 사이에 발달하는 세포에 의해 형성된다. 일반적으로 모든 세균 층은 경피에서 나온다.[11][15] 엑토더름의 윗층은 피부의 가장 바깥쪽 층, 중추신경계와 말초신경계, 눈, 내이, 그리고 많은 결합조직이 생기게 될 것이다.[17] 중간층의 중간층은 심장과 순환계의 시작은 물론 뼈와 근육, 신장이 생기게 될 것이다. 자궁내막의 내층은 폐, 장, 갑상선, 췌장, 방광의 발달의 출발점이 될 것이다.

침투 후에, 블라스토포는 배아의 한 쪽에서 세포가 침투한 곳에서 발달하고 그것은 깊어져서 내장의 첫 형성 단계인 아르헨테론이 된다. 모든 중수체에서와 같이 복엽은 항문이 되고, 내장은 배아를 통해 구멍이 입구가 되는 반대편으로 터널을 뚫는다. 기능적인 소화관으로 이제 위장이 완성되고 다음 단계의 뉴런이 시작될 수 있다.

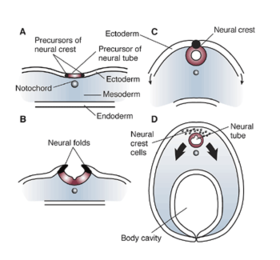

뉴런스

위장에 이어 상피와 신경조직이 생기게 되고, 위장을 이제 신경조직이라고 한다. 엑토더름에서 두꺼워진 판으로 형성된 신경판은 계속 넓어지고 신경 접힘에 따라 끝부분이 위로 접히기 시작한다. 뉴런은 신경판을 통해 신경관으로 변형되는 이 접이식 과정을 말하며, 이는 4주째에 일어난다. 그들은 신경판의 중간선으로 형성된 얕은 신경 홈을 따라 접는다. 이것은 접힌 주름이 계속 높아짐에 따라 깊어지고, 그들이 신경 볏에서 만나 서로 닫힐 것이다. 이는 somitogenesis의 프로세스에서 실행되는 연골과 뼈, 힘줄, 진피(피부),을 형성하는 sclerotomes, syndetomes,[18]은 myotomes고 dermatomes을 형성할 것이다 몸 마디로 차별화할 somitomeres을 만들어 낼 것이다는 원시적인 라인의 가장 뇌 부분을 통해 이주한다 그 세포 형태는 축엽 중배엽,.dmuscle. 중간 중간중간막은 요로직을 발생시키고 원시 선의 중간 영역에서 이동하는 세포로 구성된다. 다른 세포들은 원시 선의 카우달 부분을 통해 이동하며 횡적 중추를 형성하며, 가장 카우달 부분에 의해 이동되는 세포들은 외측 중음부에 기여한다.[11][15]

배아 원반은 평평하고 둥글게 시작되지만, 결국 길게 늘어남에 따라 두개골 부분이 넓어지고 끝이 좁게 생겼다.[10] 초기에는 원시 선이 두족류 방향으로 뻗어 있고 수정 후 18일이 지나면 그것이 사라질 때까지 미묘하게 되돌아온다. 두상부위에서는 세균층이 4주초에는 특정한 분화를 보이는 반면, 카우달부위에서는 4주말에는 발생한다.[11] 두개골과 후두신경통은 신경관을 형성하는 완전히 닫힐 때까지(26일) 점차 작아진다.[19]

장기 및 장기 시스템 개발

유기생식은 3~8주 사이에 시작되어 태어날 때까지 계속되는 장기의 발달이다. 때로는 폐에서처럼 완전한 발육이 출생 후에도 계속된다. 신체의 많은 장기 체계의 발달에는 서로 다른 장기들이 참여한다.

피

모든 혈액세포를 발생시키는 조혈모세포는 중뇌에서 발달한다. 혈액 형성의 발달은 노른자 주머니에서 혈액 섬으로 알려진 혈구 군집 안에서 일어난다. 혈액 섬들은 배아 바깥, 탯줄, 알란투아, 연결 줄기, 그리고 초리온에서 중피혈모세포로부터 발달한다.

혈액 섬의 중심에서, 혈색소판은 모든 종류의 혈액 세포의 전구인 조혈모세포들을 형성한다. 혈관의 주변부에서 혈관조영술은 혈관조영술로 분화된다.[20]

심장 및 순환계

심장은 가장 먼저 발달한 기능적 기관으로 약 22일쯤부터 박동하고 혈액을 펌프질하기 시작한다.[21] 신경판의 양쪽에 있는 스플란테크놀로지의 심장 근막염과 혈액섬유는 심장성 부위가 생기게 한다.[11]: 165 이것은 배아의 머리 근처에 있는 말발굽 모양의 지역이다. 19일째가 되면 세포 신호에 따라 두 가닥이 이 지역에서 튜브로서 형성되기 시작하는데, 그 안에서 루멘이 발달하기 때문이다. 이 두 개의 심내막 관은 자라고 21일째가 되자 서로를 향해 이주하여 하나의 원시적인 심장관인 관형 심장을 형성하게 된다. 이것은 배아를 접어서 관을 흉강으로 밀어 넣음으로써 가능하다.[22]

또한 심내막관이 형성되는 것과 동시에 혈관신생(순환계의 발달)이 시작되었다. 이것은 18일차부터 시작되는데, 비파노플리크 중간세포의 세포가 납작해진 내피세포로 발전하는 혈관조영체로 분화된다. 이것들은 혈관조영술이라고 불리는 작은 혈관들을 형성하기 위해 결합하고, 결합하여 혈관조영술 코드라고 불리는 긴 혈관을 형성한다. 이 코드들은 혈관망 형성에 있어서 전립선의 퍼베이시브 네트워크로 발전한다. 이 네트워크는 혈관신생 과정에서 새로운 혈관이 추가로 싹트고 싹이 트면서 성장한다.[22] 혈관조영술과 초기 혈관조영술의 발달에 따라 혈관 리모델링의 단계가 이루어진다.

관 모양의 심장은 빠르게 다섯 개의 뚜렷한 영역을 형성한다. 머리부터 꼬리까지, 이것들은 인두경, 불부스 코디스, 원시 심실, 원시 심방, 그리고 부비동 정맥이다. 초기에는 모든 정맥혈이 정맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥동맥 이것은 대동맥과 폐동맥을 형성하기 위해 분열될 것이고, 불부스 코드는 우심실로 발달할 것이며, 원시 심실은 좌심실을 형성할 것이며, 원시 심방은 좌심방과 우심방의 앞부분과 그 부속물이 될 것이며, 부비동맥정맥은 righ의 뒷부분으로 발달할 것이다.심방, 시뇨관절 및 관상동맥동.[21]

심장 루핑은 심장의 형태를 형태생식의 과정 중 하나로 형성하기 시작하며, 이것은 4주말까지 완성된다. 결합 표면에서 프로그램된 세포 사멸(사멸)은 융합을 가능하게 한다.[22] 넷째 주 중반에 부비동맥 정맥은 3대 정맥인 비텔린, 탯줄, 공통의 기맥에서 혈액을 받는다.

개발의 첫 두 달 동안, 심방중격막이 형성되기 시작한다. 이 격막은 원시 아트리움을 우심방과 좌심방으로 나눈다. 첫째로, 그것은 아래쪽으로 가장 많이 자라는 초승달 모양의 조직으로 시작한다. 초승달 모양은 아트리움이 완전히 닫히는 것을 막아서, 혈액이 오른쪽에서 왼쪽 아트리움까지 최상으로 알려진 구멍을 통해 흐르게 한다. 이것은 시스템의 추가적인 발달과 함께 닫히지만, 그렇게 되기 전에, 두 번째 개구부(오스티움 세컨덤)가 상부 아트리움에서 형성되기 시작하며, 계속해서 피를 뺄 수 있게 된다.[22]

두 번째 중격(중격)이 중격의 오른쪽에서 형성되기 시작한다. 이것은 또한 작은 개구부인 포아멘 오발레를 남겨두는데, 포아멘 오발레는 이전의 오스티움 세컨덤의 개구부와 연속된다. 중정맥은 포아멘 오발레의 밸브 역할을 하는 작은 플랩으로 감소하고 이것은 출생 시에 닫힐 때까지 남아 있다. 심실 사이의 심실중격막은 근면중격막으로 발달한다.[22]

소화계통

세 번째 주부터 소화기관이 발달하기 시작하고 열두 번째 주까지 장기가 자기 위치를 정확히 잡게 된다.

호흡계통

호흡계는 폐봉에서 발달하는데, 폐봉은 발달한 지 약 4주 후에 전굿의 복벽에 나타난다. 폐봉오리는 기관지와 기관지로 알려진 두 개의 측면 성장을 이루는데, 다섯 번째 주 초에 확대되어 좌우 주 기관지를 형성한다. 이 브론치는 차례로 2차(로바) 브론치를 형성하고, 오른쪽에 3개, 왼쪽에 2개(폐로브 수를 반영함)를 형성한다. 제 3의 브론치 형태는 제 2의 브론치 형태.

후두의 안쪽 안감은 폐의 싹에서 비롯되는 반면, 그것의 수레와 근육은 네 번째와 여섯 번째 인두 아치에서 비롯된다.[23]

비뇨기계통

신장

발달된 배아에서 세 가지 신장계가 형성된다. 바로 Pronephros, Mesonephros, Metanephros이다. 메타네프로스만이 영구 신장으로 발전한다. 이 세가지 모두 중간 중간 중간자간에서 파생된 것이다.

프러프로스

Pronephros는 경추 부위의 중간 중간중간에서 유래한다. 기능적이지 않고 넷째 주가 끝나기 전에 퇴보한다.

메소네프로스

메소네프로는 상흉부의 중간 중간중간에서 요추 부분까지에서 유래한다. 배설 관절이 형성되어 중뇌 도관으로 들어가는데, 이 도관은 클로카로 끝난다. 중뇌 도관은 암컷에서는 위축되지만 수컷에서는 생식 시스템의 발달에 참여한다.

메타네프로스

메타네프로는 개발 5주차에 나타난다. 중뇌관, 요관봉오리의 성장으로 메타뇌 조직을 관통하여 원시적인 신장 골반, 신장 칼리케스, 신장 피라미드를 형성한다. 요관도 형성된다.

방광과 요도

발달 4주부터 7주 사이에 우직정격막은 클로카를 요로성 부비동맥동과 항문수로 나눈다. 요로 부비동 상부는 방광을 형성하고 하부는 요도를 형성한다.[23]

생식계통

인터게넌트

피부의 표피층인 표피는 엑토더름에서 유래한다. 더 깊은 층, 진피는 중생에서 유래한다.

표피의 형성은 개발 2개월부터 시작하여 4개월 말에 확정적인 배열을 획득한다. 엑토더름은 세포막이라고 알려진 표면에 평평한 세포층을 형성하기 위해 갈라진다. 추가 분열은 표피의 개별 층을 형성한다.

진피를 형성할 메센치미는 다음과 같은 세 가지 근원에서 도출된다.

- 팔다리와 몸벽에 진피를 형성하는 메센치메는 측면판 메소더름에서 유래한다.

- 뒤쪽의 진피를 형성하는 중간체는 근축 중간에서 유래한다.

- 얼굴과 목의 진피를 형성하는 메센치메는 신경 파고 세포에서[23] 유래한다.

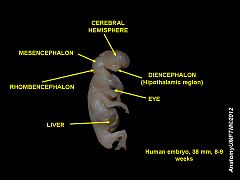

신경계

넷째 주 후반에는 신경관의 윗부분이 미래의 중뇌 수준인 중뇌에서 두상 굴곡(cephalic flexure)에 따라 복강으로 구부러진다. 중뇌 위로는 프로방스팔론(미래 전뇌)이 있고 그 아래로는 롬방스팔론(미래 후뇌)이 있다.

두개 신경 파고 세포는 신경 줄기세포로서 인두 아치로 이동하며, 여기서 신경생성 과정에서 신경세포가 뉴런으로 발전한다.

광학성 방광체(결국 시신경, 망막, 홍채)는 프로방스팔론의 기저판에 형성된다. 프로방스팔론의 알라 판은 확장되어 대뇌반구(telencephalon)를 형성하고 그 기저 판은 디엔스팔론이 된다. 마침내, 시신경이 자라 시신경이 성장한다.

물리적 특징의 개발

얼굴과 목

이 구간은 확장이 필요하다. 덧셈으로 도와줘도 된다.(2017년 11월 |

셋째 주부터 여덟째 주까지 얼굴과 목이 발달한다.

귀

이너

개발 22일 정도가 되면 롬브팔론의 양쪽에 있는 엑토더름이 두꺼워져 otic 플래카드를 형성한다. 이 플래카드들은 otic 구덩이를 형성하기 위해 불붙고, 그 다음에 otic vesicle을 형성한다. 그리고 나서 otic vesicle은 복측 및 등측 구성 요소를 형성한다.

복측 구성 요소는 천골과 달팽이관을 형성한다. 개발의 6주째에 달팽이관은 나선형으로 8주말까지 2.5바퀴를 돌 때까지 나선형으로 이동하면서 주변의 중간점을 통과한다. 천골은 복측 성분의 남은 부분이다. 그것은 좁은 도관을 통해 달팽이관과 연결되어 있다.

미들 이어

고막강과 유스타치안관은 첫 번째 인두 주머니(내측으로 정렬된 충치)에서 유래한다. 구개골의 원위부, 관상형 휴식은 넓어져 고관형 공동이 생긴다. 구개골의 근위부는 좁게 남아 유스타치아 관을 만든다.

중이의 뼈, 오십자는 인두 아치의 수레에서 유래한다. 말레우스와 인코스는 첫 번째 인두 아치의 연골에서 유래한 반면, 사각형은 두 번째 인두 아치의 연골에서 유래한다.

외이

외부 청각 미투스는 첫 번째 인두절개의 등측 부분으로부터 발달한다. 제1호, 제2호 인두 아치의 등측에서 중피 증식인 여섯 개의 오리큘러 힐럭이 귀의 오리를 형성한다.[23]

눈

눈은 셋째 주부터 열째 주까지 발달하기 시작한다.

팔다리

이 구간은 확장이 필요하다. 덧셈으로 도와줘도 된다.(2017년 11월 |

넷째 주가 끝나면 사지 발달이 시작된다. 사지의 싹은 신체의 외측면에 나타난다. 그들은 외피 외피와 측면 판 중피층의 두정층에서 유래된 메센치메로 구성된 내피로 구성된다. 봉오리의 원단에 있는 엑토더피 세포는 비피질성 외피 능선을 형성하는데, 이것은 진행 구역으로 알려진 중피 세포의 급속한 증식 영역을 형성한다. 연골(일부는 궁극적으로 뼈가 되고)과 근육은 중핵으로부터 발달한다.[23]

임상적 유의성

배아기 독성 피폭은 주요 장기 체계의 전구체가 현재 발달하고 있기 때문에 주요 선천성 기형의 원인이 될 수 있다.

이식 전 배아의 각 세포는 발달된 배아에서 모든 다른 세포 유형을 형성할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 이 세포 효력은 일부 세포가 이식 전 배아에서 제거될 수 있고, 나머지 세포들이 그들의 부재를 보상할 수 있다는 것을 의미한다. 이를 통해 IVF에 의해 생성되는 이식 전 배아에서 적은 수의 세포가 조직검사에 의해 제거되고 유전적 진단을 받을 수 있는 이식 전 유전자 진단이라는 기술을 개발할 수 있게 되었다. 이를 통해 정해진 유전질환에 영향을 받지 않는 배아를 선별해 산모의 자궁으로 옮길 수 있다.

다른 종류의 조직에서 형성되는 종양인 천골세포는 일반적으로 사라지는 원시적인 줄무늬 잔해와 관련이 있는 것으로 생각된다.[10][11][13]

첫 번째 아치 신드롬은 안면 기형의 선천성 질환으로 신경 파고 세포가 첫 번째 인두 아치로 이동하지 못해 발생한다.

선천성 질환인 스피나는 신경관이 불완전하게 닫힌 결과물이다.

수직으로 전염되는 감염은 발육의 어느 단계에서나 산모로부터 태아로 전염될 수 있다.

산소 공급이 불충분한 저산소증은 임신 전이나 조산의 심각한 결과일 수 있다.

참고 항목

- 배아손실

- 대동맥-고나드-메소네프로스

- CDX2

- 생식계통 발달

- 비뇨기 계통 개발

- 발달생물학

- 드로소필라 발생

- 발생학

- 고나도게네시스

- 사람의 치아발달성

- 세균 층에서 추출한 인간 세포 유형 목록

- 가능성있는 사람

- 재도약 이론

추가 이미지

참조

- ^ Shrek, S (1 December 2013). "Prenatal Development Definition and Patient Education". Archived from the original on 1 December 2013. Retrieved 21 April 2020.

- ^ "germinal stage". Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. Elsevier. Retrieved 6 October 2013.

- ^ Marlow, Florence L (2020). Maternal Effect Genes in Development. Academic Press. p. 124. ISBN 978-0128152218.

- ^ a b Singh, Vishram (2013). Textbook of Clinical Embryology - E-book. Elsevier Health Sciences. p. 35. ISBN 978-8131236208.

- ^ Standring, Susan (2015). Gray's Anatomy E-Book: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Elsevier Health Sciences. p. 163. ISBN 978-0702068515.

- ^ a b Forgács, G.; Newman, Stuart A. (2005). "Cleavage and blastula formation". Biological physics of the developing embryo. Cambridge University Press. p. 27. ISBN 978-0-521-78337-8.

- ^ Brison, D. R.; Sturmey, R. G.; Leese, H. J. (2014). "Metabolic heterogeneity during preimplantation development: the missing link?". Human Reproduction Update. 20 (5): 632–640. doi:10.1093/humupd/dmu018. ISSN 1355-4786. PMID 24795173.

- ^ Boklage, Charles E. (2009). How New Humans Are Made: Cells and Embryos, Twins and Chimeras, Left and Right, Mind/Self/Soul, Sex, and Schizophrenia. World Scientific. p. 217. ISBN 978-981-283-513-0.

- ^ "28.2 Embryonic Development – Anatomy and Physiology". opentextbc.ca.

- ^ a b c d e f Carlson, Bruce M. (1999) [1t. Pub. 1997]. "Chapter 4: Formation of germ layers and initial derivatives". Human Embryology & Developmental Biology. Mosby, Inc. pp. 62–68. ISBN 0-8151-1458-3.

- ^ a b c d e f g h i j k l Sadler, T.W.; Langman, Jan (2012) [1st. Pub. 2001]. "Chapter 3: Primera semana del desarrollo: de la ovulación a la implantación". In Seigafuse, sonya (ed.). Langman, Embriología médica. Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer. pp. 29–42. ISBN 978-84-15419-83-9.

- ^ a b Moore, Keith L.; Persaud, V.N. (2003) [1t. Pub. 1996]. "Chapter 3: Formation of the bilaminar embryonic disc: second week". The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. W B Saunders Co. pp. 47–51. ISBN 0-7216-9412-8.

- ^ a b Larsen, William J.; Sherman, Lawrence S.; Potter, S. Steven; Scott, William J. (2001) [1t. Pub. 1998]. "Chapter 2: Bilaminar embryonic disc development and establishment of the uteroplacental circulation". Human Embryology. Churchill Livingstone. pp. 37–45. ISBN 0-443-06583-7.

- ^ Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden (2006). Biology: Exploring Life. Boston: Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-250882-6.

- ^ a b c Smith Agreda, Víctor; Ferrés Torres, Elvira; Montesinos Castro-Girona, Manuel (1992). "Chapter 5: Organización del desarrollo: Fase de germinación". Manual de embriología y anatomía general. Universitat de València. pp. 72–85. ISBN 84-370-1006-3.

- ^ 로스, 로렌스 M. & 램퍼티, 에드워드 D. 에드워드 D. (2006년) "인간 온톨로지: 미식, 뉴런, 소마이트 형성" 해부학 지도책: 일반 해부학과 근골격계. 티엠. ISBN 978-3-13-142081-7.url=https://books.google.com/books?id=NK9TgTaGt6UC&pg=PA6

- ^ "Pregnancy week by week". Retrieved 28 July 2010.

- ^ Brent AE, Schweitzer R, Tabin CJ (April 2003). "A somitic compartment of tendon progenitors". Cell. 113 (2): 235–48. doi:10.1016/S0092-8674(03)00268-X. PMID 12705871. S2CID 16291509.

- ^ Larsen, W J (2001). Human Embryology (3rd ed.). Elsevier. p. 87. ISBN 0-443-06583-7.

- ^ Sadler, T.W. (2010). Langman's Medical Embryology (11th ed.). Baltimore: Lippincott Williams &Wilkins. pp. 79–81. ISBN 9780781790697.

- ^ a b Betts, J. Gordon (2013). Anatomy & physiology. pp. 787–846. ISBN 978-1938168130.

- ^ a b c d e Larsen, W J (2001). Human Embryology (3rd ed.). Elsevier. pp. 170–190. ISBN 0-443-06583-7.

- ^ a b c d e W.), Sadler, T. W. (Thomas (2012). Langman's medical embryology. Langman, Jan. (12th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451113426. OCLC 732776409.

외부 링크

| 위키미디어 커먼스는 인간 배아와 관련된 미디어를 가지고 있다. |

- 자궁 내 배반포시스트 사진

- 슬라이드쇼: 인 더 웨이브

- 프리부르, 로잔, 베른 대학교에서 개발한 의대생 발생학 온라인 강좌