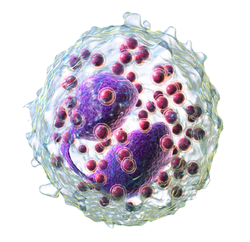

호산구

Eosinophil| 호산구 | |

|---|---|

호산구 3D 렌더링 | |

| |

| 세부 사항 | |

| 발음 | /snf/)[1] |

| 시스템. | 면역 체계 |

| 식별자 | |

| 메쉬 | D004804 |

| TH | H2.00.04.1.02017 |

| FMA | 62861 |

| 미세해부술의 해부학적 용어 | |

호산구 또는 산구라고 불리는 호산구는 다양한 백혈구이며 다세포 기생충과 [2]척추동물의 특정 감염과 싸우는 면역 체계 구성 요소 중 하나이다.비만 세포와 호염기구와 함께, 그들은 또한 알레르기와 천식과 관련된 메커니즘을 통제한다.그들은 혈액으로 이동하기 전에 골수에서 조혈 중에 생기는 과립구이며, 그 후 말단적으로 분화되어 [3]증식하지 않는다.이들은 WBC의 약 2~3%를 형성합니다.

이 세포들은 호산성 또는 "산성" 과립으로 인해 호산성 또는 "산성"을 좋아하며, 콜타르 염료에 대한 친화력으로 산에 대한 친화력을 보여준다: 보통 투명하게, 로마노스키 [4]방법을 사용하여 붉은 색 염료인 에오신으로 염색한 후, 이 친화력이 그들을 벽돌처럼 붉게 보이게 한다.염색은 호산구 과산화효소, 리보핵산가수분해효소(RNase), 디옥시리보핵산가수분해효소(DNase), 리파아제, 플라스미노겐 및 주요 염기성 단백질과 같은 많은 화학적 매개체를 포함하는 세포질 내의 작은 과립에 집중됩니다.이러한 매개체는 호산구 활성화 후 탈과립이라고 불리는 과정에 의해 방출되며 기생충과 숙주 조직 모두에 독성이 있다.

정상인의 경우, 호산구는 백혈구의 약 1-3%를 차지하며,[3][5] 크기가 양순핵과 함께 약 12-17마이크로미터이다.호중구로 혈류로 방출되는 동안 호산구는 조직에 상주한다.[4]그것들은 흉선의 수질과 피질과 수질의 접합부, 그리고 하부 위장관, 난소, 자궁, 비장, 림프절에서 발견되지만, 정상적인 상태에서는 폐, 피부, 식도 또는 다른 내부[vague] 장기에서는 발견되지 않는다.이러한 후기 장기에서 호산구의 존재는 질병과 관련이 있다.예를 들어 호산구 천식 환자는 염증과 조직 손상을 일으키는 호산구 수치가 높아 숨쉬기가 [6][7]더 어렵다.호산구는 혈액순환에서 8-12시간 지속되며,[8] 자극이 없을 경우 조직 내에서 추가로 8-12일 동안 생존할 수 있다.1980년대의 선구적인 연구는 호산구가 독특한 과립구이며, 이전 생체 배양 [9]실험에서 입증되었듯이 성숙 후에도 장기간 생존할 수 있는 능력을 가지고 있다는 것을 밝혀냈다.

발전

TH2 및 ILC2 세포는 모두 인터류킨(ILs)[6]을 포함한 TH2 사이토카인의 생산을 촉진하는 전사 인자 GATA-3를 발현한다.IL-5는 골수 내 호산구의 발달을 조절하며 골수 전구 [6][10][11][12]세포와 구별된다.이들의 혈통의 운명은 GATA와 C/EBP를 [3]포함한 전사 인자에 의해 결정됩니다.호산구는 골수에서 나오기 전에 많은 2차 과립 단백질을 생산하고 저장한다.성숙 후 호산구는 혈액을 순환하여 조직의 염증 부위 또는 CCL11(eotaxin-1), CCL24(eotaxin-2), CCL5(RANTES), 5-히드록시코사테트라산 및 5-옥시코사테트라오스와 같은 케모카인에 반응하여 헬민스 감염 부위로 이동한다.또 다른 TH2 사이토카인 인터류킨-13은 혈관벽을 VCAM-1, [6]ICAM-1 등의 접착분자로 라이닝함으로써 호산구 출구를 프라이밍한다.호산구가 활성화되면 세포분해가 일어나 세포외 [6]DNA트랩에서 발견되는 호산구과립자가 방출된다.이러한 고농도의 DNA 트랩은 구조적인 [6]손상을 일으키는 호산구 독소의 배위자 유도 분비에 책임이 있기 때문에 세포 손상을 일으키는 것으로 알려져 있다.호산구 과립 단백질 발현이 비코드 RNA [13]EGOT에 의해 조절된다는 증거가 있다.

기능.

활성화 후 호산구 이펙터 기능에는 다음이 포함됩니다.

- 양이온성 과립단백질 및 탈과립에[14][15][16] 의한 방출

- 하이포브롬산염, 슈퍼옥시드, 과산화물 등의 활성산소종(에오시노필과산화효소에 [17]의해 우선적으로 생산되는 하이포브롬산)

- 류코트리엔(예4: LTC4, LTD4, LTE) 및 프로스타글란딘[18](예: PGE2) 패밀리의 에이코사노이드와 같은 지질 매개체

- 엘라스타아제 등의 효소

- TGF 베타, VEGF, PDGF[19][20] 등의 성장인자

- IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, TNF 알파[15][21] 등의 사이토카인

또한 바이러스 감염을 퇴치하는 역할을 하는 호산구도 있는데, 이는 과립 내에 포함된 RNase가 풍부하고 염증 시 섬유소 제거에 있어 명백합니다.호산구는 호염기구 및 비만 세포와 함께 알레르기 반응과 천식 발생의 중요한 매개체이며 질병의 심각성과 관련이 있다.그들은 또한 기생충과 싸우고 특정 기생충이 있을 때 약간 상승할 수 있다.호산구는 또한 후두유선 발달, 발정 주기, 동종이식 거부반응, 그리고 [21]신생물증을 포함한 많은 다른 생물학적 과정에도 관여합니다.그들은 또한 T세포에 [22]대한 항원 제시에도 관여하고 있다.

호산구는 [6][7]천식을 포함한 많은 질병에서 조직 손상과 염증을 일으킨다.높은 수준의 인터류킨-5는 접착 분자의 발현을 상향 조절하는 것으로 관찰되었으며, 이는 내피 세포에 대한 호산구 유착을 촉진하여 염증 및 [7]조직 손상을 일으킨다.

코 점막 내 호산구 축적은 알레르기 비염(비강 알레르기)의 주요 진단 기준으로 간주된다.

과립단백질

면역 자극에 의한 활성화에 이어 호산구는 조직 손상 및 [23]기능 장애를 유발할 수 있는 세포독성 과립 양이온성 단백질을 방출하기 위해 탈과립화된다.여기에는 다음이 포함됩니다.

- 주요염기단백질(MBP)

- 호산구 양이온단백질(ECP)

- 호산구과산화효소(EPX)

- 호산구유래신경독신(EDN)

주요 염기성 단백질, 호산구 과산화효소, 호산구 양이온성 단백질은 많은 조직에 [21]독성이 있다.호산구 양이온성 단백질 및 호산구 유래 신경독은 항바이러스 [24]활성을 가진 리보핵산가수분해효소이다.주요 염기성 단백질은 비만세포와 호염기성 탈과정을 유도하고 말초신경 재모델링에 [25][26]관여한다.호산구 양이온성 단백질은 표적 세포의 막에 독성 기공을 만들어 다른 세포독성 분자의 [27]세포로의 잠재적 진입을 허용하고, T세포의 증식을 억제하고, B세포에 의한 항체 생산을 억제하고, 비만세포에 의한 탈과립을 유도하고, 섬유아세포를 자극하여 점액과 글리코사미노글리칸을 [28]분비할 수 있다.호산구 과산화효소는 표적에서 산화적 스트레스를 촉진하는 활성산소종과 반응성 질소 중간체를 형성하여 아포토시스 [21]및 괴사에 의한 세포사멸을 일으킨다.

임상적 의의

호산구균

호산구의 증가, 즉 500개 이상의 호산구/마이크로리터 이상의 혈액이 존재하는 것을 호산구증이라고 하며, 일반적으로 장에 기생적으로 침입하는 사람들, 자가면역 및 콜라겐 혈관 질환(류머티스 관절염 등), 전신성 루푸스, 호산구성 루푸스(호산구증)와 같은 악성 질환에서 나타난다.유케미아, 클론성 과페로시노필리아, 호지킨병, 림프구 변이성 과페로시노필리아, 광범위한 피부병(각질성 피부염 등)애디슨병과 낮은 코르티코스테로이드 생산의 다른 원인들(콜티코스테로이드는 혈액 호산구 수치를 억제한다), 역류성 식도염(식도의 편평상피에서 호산구가 발견될 것이다), 그리고 페니실린과 같은 특정 약물의 사용.그러나 아마도 호산구균의 가장 일반적인 원인은 천식과 같은 알레르기 질환일 것이다.1989년, 오염된 L-트립토판 보충제는 1981년 스페인의 독성 기름 증후군을 연상시키는 호산구균-근통 증후군으로 알려진 치명적인 형태의 호산구균을 일으켰다.

호산구는 축적된 호산구의 수가 천식 [7]반응의 심각도에 해당하기 때문에 천식에 중요한 역할을 한다.생쥐 모델에서 호산구균은 높은 인터류킨-5 [7]수치와 관련이 있는 것으로 나타났다.또한 천식 등의 질환자를 대상으로 실시한 점막 기관지 생체검사에서 인터류킨-5의 수치가 높아져 호산구 [7]수치가 높아지는 것으로 밝혀졌다.이러한 고농도의 호산구 침윤은 염증 [7]반응을 일으킨다.이것은 궁극적으로 기도 재형성과 [7]호흡곤란으로 이어진다.

호산구는 또한 천식 환자의 [7]폐에 조직 손상을 일으킬 수 있다.천식 [7]가래뿐만 아니라 폐의 탈과립 부위에서 세포독성 수준에 근접하는 호산구 주요 염기성 단백질과 호산구 유래 신경독의 고농도가 관찰된다.

치료

자가면역질환과 호산구에 의해 야기되는 질환에 대처하기 위해 사용되는 치료법은 다음과 같습니다.

- 코르티코스테로이드 – 아포토시스를 촉진합니다.혈액 내 호산구 수가 급격히 감소함

- 모노클로널 항체 치료 – 예를 들어 IL-5에 대한 메폴리주맙 또는 레슬리주맙은 호산구균을 예방한다.

- 류코트리엔 합성 또는 수용체 길항제

- imatinib(STI571) – 고호기성 백혈병에서 PDGF-BB를 억제합니다.

dupilumab 및 lebrikizumab 등의 모노클로널 항체는 IL-13 및 그 수용체를 대상으로 하며, 이는 호산구가 결합하는 접착 분자의 수를 감소시켜 [29][30]염증을 감소시킨다.메폴리주맙 및 벤랄리주맙은 IL-5 수용체의 알파 서브유닛을 대상으로 하는 다른 치료 옵션으로서, 그 기능을 억제하고, 항체 의존 세포 매개 세포독성 [31][32]및 호산구 아포토시스를 통해 염증을 일으키는 호산구 수와 그 기능을 감소시킨다.

동물 연구

CCR2 결핍 생쥐의 지방(지방) 조직 내에는 호산구 증가, 대식세포 활성화 증가 및 2형 사이토카인 발현 경향이 있다.게다가, 이 효과는 쥐들이 고지방 식단으로 [33]비만이 되었을 때 과장되었다.T. canis에 감염된 생쥐의 호산구균 모델에서는 생쥐 [7]비장에서 IL-5 mRNA가 증가했다.OVA의 천식 마우스 모델은 더 높은 TH2 반응을 [6]보인다.생쥐에게 TH1 반응을 유도하기 위해 IL-12를 투여하면 TH2 반응이 억제되어 TH2 사이토카인이 없는 생쥐가 천식 증상을 [6]발현할 가능성이 현저히 낮다는 것을 보여준다.

「 」를 참조해 주세요.

- 호산구혈액수 감소

- 호산구 혈중 호산구 증가(마이크로리터당 500세포 이상)

- 호산구 혈중 과페레오시노필리아, 극도의 증가(마이크로리터당 1500세포 이상)

- 클론성 과페레오시노필리아, 골수 및 혈액 내 호산구 전분열 또는 악성 클론

- 만성 호산구 백혈병

레퍼런스

- ^ "eosinophil - Definition of eosinophil in English by Oxford Dictionaries". Oxford Dictionaries - English. Retrieved 27 March 2018.

- ^ "What is an Eosinophil? Definition & Function CCED". www.cincinnatichildrens.org. Retrieved 14 June 2018.

- ^ a b c Uhm TG, Kim BS, Chung IY (March 2012). "Eosinophil development, regulation of eosinophil-specific genes, and role of eosinophils in the pathogenesis of asthma". Allergy, Asthma & Immunology Research. 4 (2): 68–79. doi:10.4168/aair.2012.4.2.68. PMC 3283796. PMID 22379601.

- ^ a b Rosenberg HF, Phipps S, Foster PS (June 2007). "Eosinophil trafficking in allergy and asthma". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 119 (6): 1303–10, quiz 1311–2. doi:10.1016/j.jaci.2007.03.048. hdl:1885/30451. PMID 17481712.

- ^ Young B, Lowe jo, Stevens A, Heath JW (2006). Wheater's Functional Histology (5th ed.). Elsevier Limited. ISBN 978-0-443-06850-8.

- ^ a b c d e f g h i Lambrecht BN, Hammad H (January 2015). "The immunology of asthma". Nature Immunology. 16 (1): 45–56. doi:10.1038/ni.3049. PMID 25521684. S2CID 5451867.

- ^ a b c d e f g h i j k Sanderson, Colin (1992). "Interleukin-5, Eosinophils, and Disease". Blood. 79 (12): 3101–3109. doi:10.1182/blood.V79.12.3101.bloodjournal79123101. PMID 1596561.

- ^ Young B, Lowe JS, Stevens A, Heath JW (2006). Wheater's Functional Histology (5th ed.). Elsevier Limited. ISBN 978-0-443-06850-8.

- ^ Park YM, Bochner BS (April 2010). "Eosinophil survival and apoptosis in health and disease". Allergy, Asthma & Immunology Research. 2 (2): 87–101. doi:10.4168/aair.2010.2.2.87. PMC 2846745. PMID 20358022.

- ^ Metcalf D, Begley CG, Nicola NA, Johnson GR (March 1987). "Quantitative responsiveness of murine hemopoietic populations in vitro and in vivo to recombinant multi-CSF (IL-3)". Experimental Hematology. 15 (3): 288–95. PMID 3493174.

- ^ Metcalf D, Burgess AW, Johnson GR, Nicola NA, Nice EC, DeLamarter J, Thatcher DR, Mermod JJ (September 1986). "In vitro actions on hemopoietic cells of recombinant murine GM-CSF purified after production in Escherichia coli: comparison with purified native GM-CSF". Journal of Cellular Physiology. 128 (3): 421–31. doi:10.1002/jcp.1041280311. PMID 3528176. S2CID 515338.

- ^ Yamaguchi Y, Suda T, Suda J, Eguchi M, Miura Y, Harada N, Tominaga A, Takatsu K (January 1988). "Purified interleukin 5 supports the terminal differentiation and proliferation of murine eosinophilic precursors". The Journal of Experimental Medicine. 167 (1): 43–56. doi:10.1084/jem.167.1.43. PMC 2188821. PMID 3257253.

- ^ Wagner LA, Christensen CJ, Dunn DM, Spangrude GJ, Georgelas A, Kelley L, Esplin MS, Weiss RB, Gleich GJ (June 2007). "EGO, a novel, noncoding RNA gene, regulates eosinophil granule protein transcript expression". Blood. 109 (12): 5191–8. doi:10.1182/blood-2006-06-027987. PMC 1890841. PMID 17351112.

- ^ Trulson A, Byström J, Engström A, Larsson R, Venge P (February 2007). "The functional heterogeneity of eosinophil cationic protein is determined by a gene polymorphism and post-translational modifications". Clinical and Experimental Allergy. 37 (2): 208–18. doi:10.1111/j.1365-2222.2007.02644.x. PMID 17250693. S2CID 45301814.

- ^ a b Hogan SP, Rosenberg HF, Moqbel R, Phipps S, Foster PS, Lacy P, Kay AB, Rothenberg ME (May 2008). "Eosinophils: biological properties and role in health and disease". Clinical and Experimental Allergy. 38 (5): 709–50. doi:10.1111/j.1365-2222.2008.02958.x. PMID 18384431. S2CID 25254034.

- ^ Lacy P (September 2005). "The role of Rho GTPases and SNAREs in mediator release from granulocytes". Pharmacology & Therapeutics. 107 (3): 358–76. doi:10.1016/j.pharmthera.2005.03.008. PMID 15951020.

- ^ Saito K, Nagata M, Kikuchi I, Sakamoto Y (December 2004). "Leukotriene D4 and eosinophil transendothelial migration, superoxide generation, and degranulation via beta2 integrin". Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 93 (6): 594–600. doi:10.1016/S1081-1206(10)61269-0. PMID 15609771.

- ^ Bandeira-Melo C, Bozza PT, Weller PF (March 2002). "The cellular biology of eosinophil eicosanoid formation and function". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 109 (3): 393–400. doi:10.1067/mai.2002.121529. PMID 11897981.

- ^ Kato Y, Fujisawa T, Nishimori H, Katsumata H, Atsuta J, Iguchi K, Kamiya H (2005). "Leukotriene D4 induces production of transforming growth factor-beta1 by eosinophils". International Archives of Allergy and Immunology. 137. 137 Suppl 1 (1): 17–20. doi:10.1159/000085427. PMID 15947480. S2CID 23556551.

- ^ Horiuchi T, Weller PF (July 1997). "Expression of vascular endothelial growth factor by human eosinophils: upregulation by granulocyte macrophage colony-stimulating factor and interleukin-5". American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 17 (1): 70–7. doi:10.1165/ajrcmb.17.1.2796. PMID 9224211.

- ^ a b c d Rothenberg ME, Hogan SP (2006). "The eosinophil". Annual Review of Immunology. 24 (1): 147–74. doi:10.1146/annurev.immunol.24.021605.090720. PMID 16551246.

- ^ Shi HZ (September 2004). "Eosinophils function as antigen-presenting cells". Journal of Leukocyte Biology. 76 (3): 520–7. doi:10.1189/jlb.0404228. PMID 15218055. S2CID 25152503.

- ^ Gleich GJ, Adolphson CR (1986). "The eosinophilic leukocyte: structure and function". Advances in Immunology Volume 39. Advances in Immunology. Vol. 39. pp. 177–253. doi:10.1016/S0065-2776(08)60351-X. ISBN 9780120224395. PMID 3538819.

- ^ Slifman NR, Loegering DA, McKean DJ, Gleich GJ (November 1986). "Ribonuclease activity associated with human eosinophil-derived neurotoxin and eosinophil cationic protein". Journal of Immunology. 137 (9): 2913–7. PMID 3760576.

- ^ Zheutlin LM, Ackerman SJ, Gleich GJ, Thomas LL (October 1984). "Stimulation of basophil and rat mast cell histamine release by eosinophil granule-derived cationic proteins". Journal of Immunology. 133 (4): 2180–5. PMID 6206154.

- ^ Morgan RK, Costello RW, Durcan N, Kingham PJ, Gleich GJ, McLean WG, Walsh MT (August 2005). "Diverse effects of eosinophil cationic granule proteins on IMR-32 nerve cell signaling and survival". American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 33 (2): 169–77. CiteSeerX 10.1.1.335.4162. doi:10.1165/rcmb.2005-0056OC. PMID 15860794.

- ^ Young JD, Peterson CG, Venge P, Cohn ZA (1986). "Mechanism of membrane damage mediated by human eosinophil cationic protein". Nature. 321 (6070): 613–6. Bibcode:1986Natur.321..613Y. doi:10.1038/321613a0. PMID 2423882. S2CID 4322838.

- ^ Venge P, Byström J, Carlson M, Hâkansson L, Karawacjzyk M, Peterson C, Sevéus L, Trulson A (September 1999). "Eosinophil cationic protein (ECP): molecular and biological properties and the use of ECP as a marker of eosinophil activation in disease". Clinical and Experimental Allergy. 29 (9): 1172–86. doi:10.1046/j.1365-2222.1999.00542.x. PMID 10469025. S2CID 11541968.

- ^ Wenzel S, Ford L, Pearlman D, Spector S, Sher L, Skobieranda F, Wang L, Kirkesseli S, Rocklin R, Bock B, Hamilton J, Ming JE, Radin A, Stahl N, Yancopoulos GD, Graham N, Pirozzi G (June 2013). "Dupilumab in persistent asthma with elevated eosinophil levels". The New England Journal of Medicine. 368 (26): 2455–66. doi:10.1056/nejmoa1304048. PMID 23688323.

- ^ Corren J, Lemanske RF, Hanania NA, Korenblat PE, Parsey MV, Arron JR, Harris JM, Scheerens H, Wu LC, Su Z, Mosesova S, Eisner MD, Bohen SP, Matthews JG (September 2011). "Lebrikizumab treatment in adults with asthma". The New England Journal of Medicine. 365 (12): 1088–98. doi:10.1056/nejmoa1106469. PMID 21812663.

- ^ Laviolette M, Gossage DL, Gauvreau G, Leigh R, Olivenstein R, Katial R, Busse WW, Wenzel S, Wu Y, Datta V, Kolbeck R, Molfino NA (November 2013). "Effects of benralizumab on airway eosinophils in asthmatic patients with sputum eosinophilia". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 132 (5): 1086–1096.e5. doi:10.1016/j.jaci.2013.05.020. PMC 4172321. PMID 23866823.

- ^ Ortega HG, Liu MC, Pavord ID, Brusselle GG, FitzGerald JM, Chetta A, Humbert M, Katz LE, Keene ON, Yancey SW, Chanez P (September 2014). "Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma". The New England Journal of Medicine. 371 (13): 1198–207. doi:10.1056/nejmoa1403290. PMID 25199059.

- ^ Bolus WR, Gutierrez DA, Kennedy AJ, Anderson-Baucum EK, Hasty AH (October 2015). "CCR2 deficiency leads to increased eosinophils, alternative macrophage activation, and type 2 cytokine expression in adipose tissue". Journal of Leukocyte Biology. 98 (4): 467–77. doi:10.1189/jlb.3HI0115-018R. PMC 4763864. PMID 25934927. Archived from the original on 9 May 2017. Retrieved 8 September 2016.

외부 링크

- 호산구[dead link] - 위스콘신 대학 시스템 바이오웹

- ucsf.edu의 조직학

- 신시내티 호산구 장애 센터의 호산구란 무엇인가?