베조우 정리

Bézout's theorem베조우트 정리는 대수기하학에서 n개의 불확정체에서 n개의 다항식의 공통된 0의 수에 관한 진술입니다. 원래 형태에서 정리는 일반적으로 일반적인 0의 수는 다항식의 차수의 곱과 같다는 것을 말합니다.[1] 이 이름은 에티엔 베조우(Etienne Bézout)의 이름을 따서 지어졌습니다.

일부 기초 텍스트에서 Bézout의 정리는 두 변수의 경우만을 언급하며, d 및 2 의 두 평면 대수 곡선이 공통 성분이 없으면 d 교점을 갖는다고 주장합니다. 무한대의 점과 복잡한 좌표를 가진 점을 포함하여 그들의 다중성으로 계산됩니다.[2]

현대 공식에서 정리는 N이 n + 1의 동차 다항식에 의해 정의된 n개의 사영 초표면의 대수적으로 닫힌 장에 대한 공통점의 수이면 N은 무한하거나 다항식의 차수의 곱과 같다는 것을 말합니다. 게다가 유한한 경우는 거의 항상 발생합니다.

두 변수의 경우와 아핀 초표면의 경우 무한대에서 다중도와 점을 세지 않으면 이 정리는 거의 항상 도달하는 점 수의 상한만을 제공합니다. 이 경계를 흔히 베조트 경계라고 합니다.

Bézout의 정리는 컴퓨터 대수학과 효과적인 대수기하학에서 기본적인 것으로, 대부분의 문제가 적어도 변수 수에서 지수 함수적인 계산 복잡성을 가지고 있다는 것을 보여줍니다. 이러한 영역에서 기대할 수 있는 최상의 복잡성은 베조트 경계에서 다항식인 복잡성을 갖는 알고리즘에서 발생할 것입니다.

역사

평면곡선의 경우, 1687년 아이작 뉴턴이 자신의 원리 1권의 보조정리 28을 증명하면서 베조우의 정리를 본질적으로 언급했는데, 여기서 그는 두 곡선이 그들의 차수의 곱에 의해 주어진 많은 교점을 가지고 있다고 주장합니다.[3]

일반적인 정리는 나중에 1779년에 에티엔 베조우트의 테오리에 게네랄 데 에퀴스 알제브리크에 출판되었습니다. 그는 그 방정식들이 현대 용어로 일반적인 것으로 번역되는 "완전"이라고 가정했습니다. 일반 다항식의 경우 무한대의 점이 없고 모든 다중도가 1이기 때문에 비록 그의 증명이 엄격함의 현대적 요구 사항을 따르지 않지만 베조우트의 공식은 정확합니다. 이것과 교차 다중성의 개념이 그의 시대의 지식 밖에 있다는 사실은 일부 저자들에 의해 그의 증명이 정확하지도 않고 처음으로 주어진 증명도 아니라는 감정으로 이어졌습니다.[4]

다중성을 포함하는 문장의 증명은 교차 다중성에 대한 정확한 정의를 필요로 하므로 20세기 이전에는 가능하지 않았습니다. 20세기 전반에 주어진 다중성의 정의는 연속적인 변형과 무한히 작은 변형을 포함했습니다. 따라서 이 기간의 증명은 복소수 분야에만 적용됩니다. 1958년에야 장 피에르 세레는 다중성에 대한 순수한 대수적 정의를 내렸고, 이는 어떤 대수적으로 닫힌 분야에서도 유효한 증명으로 이어졌습니다.[5]

베주트의 정리와 관련된 현대 연구는 번스타인-쿠슈니렌코 정리와 같은 다항식의 다른 성질을 사용하여 다항식의 시스템에 대한 다른 상한을 얻거나 내쉬 함수와 같은 큰 클래스의 함수로 일반화했습니다.[6]

진술

평면곡선

X와 Y가 공통 성분이 없는 필드 F에 대해 정의되는 두 개의 평면 사영 곡선이라고 가정합니다(이 조건은 X와 Y가 양의 공약수 없이 다항식으로 정의됨을 의미합니다). 그러면 F를 포함하는 대수적으로 닫힌 필드 E에서 좌표를 갖는 X와 Y의 교점의 총 수는 X와 Y의 차수의 곱과 같습니다.

일반적인 경우

더 높은 차원의 일반화는 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

n + 1 변수에서 n개의 동차 다항식으로 정의되는 대수적으로 닫힌 필드 위에 차원 n의 사영 공간에 n개의 투영 초표면이 주어질 때, 입니다.그러면 교차점의 수가 무한대이거나 다중으로 계산된 교차점의 수가 곱 d d 과 같습니다. d_{n}.초표면이 상대적으로 일반적인 위치에 있는 경우, 의 d_{n}개의 교점이 있으며, 모두 다중도가 1입니다.

이 정리의 증명은 여러 가지가 있는데, 순수하게 대수적인 용어로 표현되거나 언어나 대수기하학을 사용합니다. 아래에는 세 가지 대수적 증명이 나와 있습니다.

베조우트 정리는 이른바 다중 동차 베조우트 정리로 일반화되었습니다.

아핀케이스

이 정리의 아핀 사례는 1983년 데이비드 매서와 기스베르트 뷔스트홀츠에 의해 증명된 다음과 같은 문장입니다.[7]

n개의 변수에서 n개의 다항식으로 대수적으로 닫힌 필드에 정의되는 naffine 초표면을 라고 합니다.그러면 교점의 수가 무한대이거나 교점의 수를 다중도로 계산하면 최대 d n이 . d_{n}.초표면이 상대적으로 일반적인 위치에 있는 경우 정확하게 의 d_{n} 교점이 있으며 모두 다중도가 1입니다.

이 버전은 일반적인 경우의 직접적인 결과가 아닙니다. 왜냐하면 무한대의 교점이 무한대인 아핀 공간에 유한개의 교점이 있을 수 있기 때문입니다. 위 진술은 좀 더 일반적인 진술의 특수한 경우이며, 이는 Masser와 Wüstholz가 증명한 결과입니다.

일반적인 결과를 설명하려면 교차점이 대수 집합을 형성하고 교차점의 모든 구성 요소가 0차원(양의 차원의 대수 집합은 대수적으로 닫힌 장 위에 무한대의 점을 갖는)인 경우에만 교차점이 유한하다는 것을 기억해야 합니다. 교점은 교점의 양의 차원의 구성 요소에 속하지 않는 경우 고립된다고 합니다. 고립된 교점에는 다른 교점이 포함되지 않는 이웃이 있기 때문에(자리스키 토폴로지의 경우 또는 복잡한 초표면의 경우 일반적인 토폴로지의 경우) 이 용어는 의미가 있습니다.

+ 변수에서 n개의 동차 다항식으로 대수적으로 닫힌 필드에 정의되는 n개의 투영 초표면을 1 style 라고 합니다.그런 다음 분리된 교점의 다중성의 합은 최대 d 입니다. d_{n}. + 1 {\ d_1}0}을(를) 설정한 경우 m < n, {\displaystyle m<n,}), d 2 d 3 d d 1을 주문한 경우 결과는 어떤 초표면에서도 유효합니다. {\displaystyle d_{2}\geq d_{3}\geq \cdots \geq d_{m}\geq d_{1}., m< n이면 분리된 교점이 없고, 그렇지 않으면 경계는 가장 작은 와 n 가장 큰 차수의 곱입니다.

예제(평면 곡선)

2개의 선.

유클리드 평면에서 선의 방정식은 선형이고, 즉 차수 1의 다항식을 0으로 하는 것과 같습니다. 따라서 두 선에 대한 Bézout 경계는 1이며, 이는 두 선이 한 점에서 교차하거나 교차하지 않는다는 것을 의미합니다. 후자의 경우, 선들은 평행하고 무한대의 한 점에서 만납니다.

방정식으로 이를 확인할 수 있습니다. 첫 번째 선의 방정식은 y = x+ m y = + 또는 투영 좌표 y = s x + mt {\displaystyle y = sx + mt}(선이 수직인 경우 x와 y를 교환할 수 있습니다)에 대해 기울기 intercept으로 쓸 수 있습니다. 번째 선의 방정식이 x + x + + = x + t {\displaystyle sx+mt}를 y에 대입하여(사영 좌표로) + x + x + c = 0,}이면 (a + b s ) x + (c + b m ) t = 0. {\displaystyle (a + bs) x + (c + bm) t = 0+ 가 a + bs은 x에 있는 후자의 방정식을 풀고 t 1을 넣으면 교점의 x좌표를 얻습니다.

+ = 0{\ a+ = 0,} 즉 s = - a / b, {\displaystyle s =-a/b,}인 경우 두 선은 기울기가 동일한 것으로 평행합니다. 이 ≠- c / m\n 이들은 서로 다르며, 치환된 방정식은 t 0을 제공합니다. 이것은 투영 좌표의 무한점(1, s, 0)을 제공합니다.

선과 곡선

위와 같이 사영좌표에 있는 선의 을 y = x + m t. {\displaystyle y = sx + mt.}와 같이 쓸 수 있습니다. n차의 동차 다항식 t p y, 에 의해 투영 좌표에서 곡선이 정의되는 경우, y의 치환은 x와 t에서 n차의 동차 다항식을 제공합니다. 대수학의 기본 정리는 선형 인자로 요인화될 수 있다는 것을 의미합니다. 각 요인은 교점의 x 좌표와 t 좌표의 비율을 제공하며 요인의 다중성은 교점의 다중성입니다.

t를 무한대의 좌표로 본다면 t와 같은 인수는 무한대의 교점을 나타냅니다.

다항식 p의 적어도 하나의 편미분이 교점에서 0이 아닌 경우, 이 점에서 곡선의 접선이 정의됩니다(대수 곡선 § 한 점에서의 접선 참조). 선이 곡선에 접선인 경우에만 교점 다중도는 1보다 큽니다. 모든 편미분이 0이면 교점은 특이점이고 교점 다중도는 최소 2입니다.

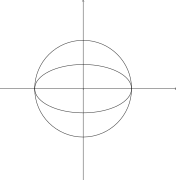

원뿔 두 개의 단면

일반적으로 두 개의 원뿔형 섹션은 4개의 점에서 교차하며, 그 중 일부는 일치할 수 있습니다. 모든 교점을 적절하게 설명하려면 복잡한 좌표를 허용하고 투영 평면에 무한 선 위의 점을 포함해야 할 수 있습니다. 예:

- 두 개의 원은 평면에서 두 점 이상으로 교차하지 않으며, 베조우의 정리는 네 개를 예측합니다. 차이는 모든 원이 무한대의 선 위의 동일한 두 복소수점을 통과한다는 사실에서 비롯됩니다. 원 쓰기 동차 좌표에서 우리는따라서 모든 원 위에 두 점(1 : i : 0)과 (1 : – i : 0)이 놓여 있음이 분명합니다. 실제 평면에서 두 개의 원이 전혀 만나지 않을 때, 다른 두 개의 교차점은 비실점 좌표를 갖거나, 원들이 동심이면 교차 다중도가 2인 무한대의 선 위의 두 점에서 정확히 만납니다.

- 모든 원뿔은 정리에 따라 두 점에서 무한대의 선과 만나야 합니다. 쌍곡선은 점근선의 두 방향에 해당하는 두 개의 실제 지점에서 그것을 만납니다. 타원은 원의 경우 점 (1 : i : 0)과 (1 : - i : 0)이 서로 결합된 두 개의 복잡한 점에서 그것을 만납니다. 포물선은 한 점에서만 만나지만 접선의 점이므로 두 번을 세게 됩니다.

- 다음 그림은 원 x + y – 1 = 0이 교차점에서 다른 타원과 만나는 예를 보여주는데, 이는 둘 중 하나 이상의 다중도를 가지기 때문입니다.

다중성

다중성의 개념은 훨씬 약한 불평등 대신 동등성을 가질 수 있기 때문에 베조우의 정리에 기본적입니다.

직관적으로 여러 다항식의 공통 0의 다중성은 계수를 약간 변경했을 때 공통 0이 분할될 수 있는 0의 개수입니다. 예를 들어, 곡선의 접선은 선을 약간 이동하면 여러 점으로 갈라지는 점에서 곡선을 절단하는 선입니다. 이 숫자는 일반적으로 2개이지만(정규점) 더 높을 수 있습니다(변곡점의 경우 3개, 기복점의 경우 4개 등). 이 숫자는 접선의 "접촉의 배수"입니다.

변형에 의한 다중성의 이러한 정의는 19세기 말까지 충분했지만, 현대적인 정의를 더 편리하게 만드는 몇 가지 문제가 있습니다. 변형은 조작하기 어렵습니다. 예를 들어 일변량 다항식의 근의 경우 변형으로 얻은 다중도가 다항식의 해당 선형 인자의 다중도와 동일하다는 것을 증명하려면 근이 계수의 연속 함수임을 알아야 합니다. 변형은 양의 특성을 가진 필드 위에서는 사용할 수 없습니다. 더욱이, 편리한 변형은 정의하기 어려운 경우(공통 교점을 갖는 2개 이상의 평면 곡선의 경우와 같이), 심지어 변형이 불가능한 경우도 있습니다.[citation needed]

현재, 장 피에르 세레(Jean-Pierre Serre)에 따르면, 다중성은 일반적으로 다중성이 고려되는 지점과 관련된 로컬 링의 길이로 정의됩니다.[5] 대부분의 구체적인 정의는 세레 정의의 특별한 경우로 보여질 수 있습니다.

Bézout의 정리의 경우, 일반적인 교차점 이론은 피할 수 있는데, 이는 각각 하나의 교차점에 해당하는 방정식 계수의 다항식을 선형 인자로 분해하는 증명(아래 참조)이 있기 때문입니다. 따라서 교점의 다중성은 해당 요인의 다중성입니다. 이 다중도가 변형으로 얻은 다중도와 같다는 증거는 교점과 인수분해 다항식이 연속적으로 근에 의존한다는 사실에서 비롯됩니다.

증명

결과(평면곡선) 사용

P와 Q를 각각의 차수 p와 q의 불확정자 x, y, t에서 2개의 동차 다항식이라 하자. 그들의 0은 두 사영 곡선의 동차 좌표입니다. 따라서 교점의 동차 좌표는 P와 Q의 공통된 0입니다.

하나의 불확정적인 예를 들어 y의 거듭제곱을 모으면 계수가 x와 t의 동차 다항식인 일변량 다항식을 얻을 수 있습니다.

기술적인 이유로, P와 Q의 y의 도수가 총 도수(p와 q)와 같고, 두 교차점을 지나는 각 선이 점(0, 1, 0)을 통과하지 않도록 좌표를 변경해야 합니다(이는 두 점이 동일한 직각좌표를 가지는 것을 의미합니다).

y에 대한 P와 Q의 결과 R(x,t)는 x와 t에서 다음과 같은 성질을 갖는 동차 입니다 (τ)= (α, ≠τ을 갖는 0 R,\tau)= 0} {\displaystyle (\alpha,\tau)\n {\ \이β,)에만 eq (,0 displaystyle(\alpha,\beta,\tau )}은 P와 Q의 공통 0입니다(결과§ 0 참조). 위의 기술 조건은 {\가 고유하다는 것을 보장합니다. 위의 첫 번째 기술 조건은 결과 정의에 사용된 정도가 p와 q임을 의미하며, 이는 R의 정도가 pq임을 의미합니다(결과 § 동질성 참조).

R은 두 개의 불확정체에서 동차 다항식이므로 대수의 기본 정리는 R이 pq 선형 다항식의 곱임을 의미합니다. P와 Q의 공통 0의 다중성을 곱에서 해당 인자가 발생한 횟수로 정의하면 베주트 정리가 증명됩니다.

방금 정의된 교차 다중성이 변형 측면에서 정의와 동일하다는 것을 증명하려면 결과 및 선형 요인이 P 및 Q 계수의 연속 함수임을 언급하면 됩니다.

교차 다중성의 다른 정의와 동일함을 증명하는 것은 이러한 정의의 기술에 의존하므로 이 문서의 범위를 벗어납니다.

U-resultant 사용

20세기 초, Francis Sowerby Macaulay는 n개의 불확정 상태에서 n개의 동차 다항식의 다변량 결과(Macaulay의 결과라고도 함)를 도입했는데, 이는 두 다항식의 일반적인 결과의 일반화입니다. Macaulay의 결과는 계수를 포함하는 대수적으로 닫힌 필드에서 다항식이 중요하지 않은(즉, 어떤 성분은 0이 아닌) 공통 0을 갖는 경우 0인 n개의 동질 다항식의 계수의 다항 함수입니다.

U-결과물은 Macaulay에서도 소개한 Macaulay의 결과물의 특별한 사례입니다. Given n homogeneous polynomials in n + 1 indeterminates the U-resultant is the resultant of and 여기서 U {\는 불확정적으로 보조입니다. U-결과는 U 의 동차 다항식이며, 차수는 의 차수의 곱입니다.

다변량 다항식은 일반적으로 축소할 수 없지만, U-결과는 의 계수를 포함하는 대수적으로 닫힌 필드 위에서 선형({\ 다항식으로 인수분해될 수 있습니다 These linear factors correspond to the common zeros of the in the following way: to each common zero corresponds a linear factor 그 반대입니다.

이것은 공통 0의 다중성을 U-결과의 해당 선형 인자의 다중성으로 정의하면 Bézout의 정리를 증명합니다. 앞의 증명과 같이, 변형에 의한 정의와 이 다중성의 동일성은 의 계수의 함수로서 U-결과의 연속성에서 기인합니다.

베주트 정리의 이 증명은 현대의 엄격성 기준을 만족시키는 가장 오래된 증명으로 보입니다.

이상의 정도를 이용하여

베조우의 정리는 다음 정리를 이용하여 다항식의 개수에 대한 반복으로 증명할 수 있습니다.

V를 차원δdisplaystyle\delta }와 {\d_{1}의 사영 대수 집합이라고 하고, H를 d_{2}의 초표면(단일 다항식으로 정의됨)이라고 하고, 이 가설에서 V의 축소 불가능한 성분을 포함하지 않는초표면(단일 다항식으로 정의됨), V와 H의 교차점은 차원δ - 1 -1}이고 는1d 입니다. {\1}d_{2}입니다.

힐베르트 급수를 이용한 (스케치된) 증명은 사영 변량의 힐베르트 급수와 힐베르트 다항식 § 차수 및 베조우트 정리를 참조하십시오.

베주트의 정리에 대한 개념적으로 간단한 증명을 허용하는 것 외에도 이 정리는 교차 이론의 기본 사항입니다. 이 이론은 위 정리의 가설이 적용되지 않을 때 교차 다중성 연구에 본질적으로 전념하기 때문입니다.

참고 항목

- 다중동차 베주트 정리

- AF+BG 정리 – 다른 두 곡선의 모든 교점을 통과하는 대수 곡선에 대하여

- 번스타인-쿠시니렌코 정리 – 로랑 다항식의 공통 0의 개수에 대하여

메모들

- ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Bézout's theorem", MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews

- ^ 풀턴 1974년.

- ^ 뉴턴 1966.

- ^ Kirwan, Frances (1992). Complex Algebraic Curves. United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN 0-521-42353-8.

- ^ a b Serre 1965.

- ^ Ramanakoraisina, R. (1989). "Bezout theorem for nash functions". Journal of Pure and Applied Algebra. 61 (3): 295–301. doi:10.1016/0022-4049(89)90080-7.

- ^ Masser & Wüstholz 1983.

참고문헌

- Fulton, William (1974). Algebraic Curves. Mathematics Lecture Note Series. W.A. Benjamin. p. 112. ISBN 0-8053-3081-4.

- Masser, David; Wüstholz, Gisbert (1983). "Fields of large transcendence degree generated by values of elliptic functions". Inventiones Mathematicae. Springer. 72 (3): 407–464. Bibcode:1983InMat..72..407M. doi:10.1007/BF01398396. S2CID 120947443.

- Newton, I. (1966), Principia Vol. I The Motion of Bodies (based on Newton's 2nd edition (1713); translated by Andrew Motte (1729) and revised by Florian Cajori (1934) ed.), Berkeley, CA: University of California Press, ISBN 978-0-520-00928-8 뉴턴의 프린시피아의 이전(2차) 판본의 대체 번역.

- Serre, Jean-Pierre (1965). Algèbre locale et multiplicités: cours au Collège de France, 1957–1958, rédigé par Pierre Gabriel. Springer.

분리된 교점이 없고, 그렇지 않으면 경계는 가장 작은

분리된 교점이 없고, 그렇지 않으면 경계는 가장 작은