아마니타 무스카리아

Amanita muscaria| 아마니타 무스카리아 | |

|---|---|

| |

| 버섯이 성숙하면서 3단계를 보여줌 | |

| 과학적 분류 | |

| 킹덤: | 곰팡이 |

| 구분: | 바시디오미코타 |

| 클래스: | 아가리코미케스목 |

| 순서: | 아가리칼목 |

| 패밀리: | 아마니테스과 |

| 속: | 아마니타 |

| 종: | A. 무스카리아 |

| 이항식 이름 | |

| 아마니타 무스카리아 | |

| 아종 및 품종 | |

| |

| 아마니타 무스카리아 | |

|---|---|

| 하메늄에 대한 아가미. | |

| 캡이 평평하거나 볼록하다. | |

| 히메늄은 무료다. | |

| 스티페는 반지와 볼바를 가지고 있다. | |

| 포자 무늬는 흰색이다. | |

| 생태는 근막염이다. | |

| 판독성: 독성 또는 정신 활동적 | |

아마니타 무스카리아(Amanita muscaria)는 일반적으로 파리 아가리코(fly agarica) 또는 파리 아마니타(fly amanita)로 알려져 있으며,[5] 아마니타(Amanita)속(Amanita무시몰 버섯이기도 하다.북반구의 온대지방과 지루지방 전체에 걸쳐 자생하는 아마니타 무스카리아는 본의 아니게 남반구의 많은 나라에 소개되어 왔으며, 일반적으로 소나무와 자작나무 농장과 공생한 종으로 현재 진정한 국제 종이다.그것은 다양한 낙엽수와 침엽수와 관련이 있다.

거의 틀림없이 가장 상징적인 두꺼비 동물 종으로, 파리 아가릭은 백색 바탕에 흰 점이 있는 큰 버섯으로 대중 문화에서 가장 인지도가 높고 널리 접하는 것 중 하나이다.여기에는 마리오 프랜차이즈에서 인지도가 높은 아마니타 무스카리아를 광범위하게 사용하고 슈퍼 버섯 파워 업 등 비디오 게임 디자인이 포함된다.[6]

쉽게 구별할 수 있는 특징에도 불구하고, 아마니타 무스카리아는 몇 가지 알려진 변형, 즉 아종을 가진 곰팡이균이다.이러한 아종은 약간 다르며, 어떤 아종은 노란색이나 흰색의 모자를 가지고 있지만, 대개 모두 플라이 애그릭(fly agarics)이라고 불리며, 그들의 눈에 띄는 흰 점으로 알아볼 수 있는 대부분의 시간이다.그러나 최근의 DNA 곰팡이 연구는 이러한 변종들 중 일부는 예를 들어 복숭아색 파리 아가리치나(아마니타 페르시나)와 같은 전혀 같은 종은 아니지만, 'fly agaric'이라는 통칭이 붙어 있다는 것을 보여주었다.

독성이 있지만, 사카리아 섭취로 인한 사망은 매우 드물다.물을 빼는 것으로 두 번 데친 것은 독성을 약화시키고 버섯의 정신 활성 물질을 분해한다; 그것은 유럽, 아시아, 북아메리카의 일부 지역에서 먹는다.모든 아마니타 무스카리아 품종들, 특히 A. 무스카리아 바. 무스카리아는 환각성 성질로 유명하며, 주요 정신 활성 성분은 신경독신 이보텐산과 무시몰이다.버섯의 국부적 다양성은 시베리아 토착 민족과 사미족에 의해 도취되고 엔테오겐으로 사용되었으며, 이러한 문화권에서 종교적인 의미를 갖는다.중동, 유라시아, 북아메리카, 스칸디나비아와 같은 다른 곳에서는 이 버섯을 취미로 사용하는 것에 대한 많은 추측이 있어왔다.

분류 및 이름 지정

많은 유럽 언어로 된 버섯의 이름은 우유에 뿌릴 때 살충제로 사용되면서 유래된 것으로 생각된다.이 관습은 유럽의 게르만어와 슬라브어를 사용하는 지역과 프랑스, 루마니아의 다른 곳과 호주머니에서 기록되어 왔다.[7]: 198 알베르투스 마그누스는 1256년 전 어느 날 자신의 작품 '데 야채빌리부스'에 처음으로 그것을 녹음하면서 [8]"파리를 죽이기 위해 우유에 가루로 만들어 파리를 죽이기 때문에 파리 버섯이라고 부른다"[9]고 말했다.

16세기 플랑드르 식물학자 카롤루스 클루시우스는 이를 우유에 뿌리는 관행을 추적해 독일의 프랑크푸르트에 보냈고,[10] '분류학의 아버지' 칼 린네우스는 어린 시절 살았던 스웨덴 남부 스몰랜드에서 이를 보고했다.[11]그는 그것을 1753년 자신의 종 플랜타룸 제2권으로 설명하면서, "날아간다"[13]는 뜻의 라틴 무스카에서 유래한 구체적인 표현인 [12]아가리쿠스 무스카리우스라는 이름을 붙였다.1783년 스웨덴의 자연주의자 엘리아스 마그누스 후라이스가 1821년 허가한 이름인 장바티스트 라마르크에 의해 아마니타 속주에 들어가 현재의 이름을 얻었다.모든 미코타의 시작일은 일반 합의에 의해 1821년 1월 1일로 정해져 있었고, 따라서 정식 명칭은 당시 아마니타 무스카리아(L:Fr.) 후크.1987년판 국제식물명칭법(International Code of Biotal Nomenclature)은 곰팡이 이름의 시작일과 1차 작업에 대한 규칙을 변경했고, 이제 이름은 리나에우스의 작품 발표일인 1753년 5월 1일까지 유효하다고 볼 수 있다.[14]따라서, 리나에우스와 라마르크도 이제 아마니타 무스카리아(L. L) 람의 이름자로 받아들여지고 있다.

영국의 균사학자 존 램스바텀은 영국과 스웨덴에서 아마니타 무스카리아가 벌레를 없애는 데 사용되었고, 곤충 아가릭은 이 종의 오래된 대체 이름이었다고 보고했다.[9]프랑스의 균류학자 피에르 불리아드는 히스토이어 데스 베네누스 등(1784) 작품에서 플라이 킬링 특성을 복제하려고 노력했으나 성공하지 못했다고 보고했으며, 이로 인해 새로운 이항식 이름 아가리쿠스 사이비오란티쿠스를 제안했다.[7]: 200 이 곰팡이로부터 격리된 화합물은 1,3-di-di-di(1,3-di(cis-9-옥타데코닐)글리세롤)로 곤충을 유인한다.[15]파리가 취하게 하는 성질을 위해 일부러 파리를 찾아낸다는 가설이 있다.[16]대안적인 유래는 파리라는 용어가 곤충이 아니라 곰팡이 소비로 인한 헛소리를 의미한다고 제안한다.이는 파리가 사람의 머릿속으로 들어와 정신병을 일으킬 수 있다는 중세 신앙에 바탕을 두고 있다.[17]몇몇 지역 이름들이 이 함축과 연관되어 있는 것으로 보이는데, 이것은 높이 평가되는 식용 버섯 아마니타 제왕 지역의 "미친" 또는 "바보" 버전을 의미한다.그래서 카탈로니아에는 오리오폴 "mad oriol"이 있고, 툴루즈에서는 mujolo folo, 남프랑스의 Aveyron 부서에서는 concourlo fouolo, 이탈리아에서는 트렌티노에서 온 오볼로 마토가 있다.스위스의 프리부르에 있는 지역 방언 이름은 "Devil's hat"[7]: 194 로 번역되는 tsapi de diablouh이다.

분류

아마니타 무스카리아(Amanita muscaria)는 속종의 일종이다.연장선상에 의해서도 아마니타 소제너스 아마니타(Amanita subgenus Amanita)의 종류일 뿐만 아니라, 이 소제너스 내의 아마니타(Amanita) 구간이기도 하다.Amanita 하위 유전자 Amanita는 모든 Amanita와 inamyloid 포자를 포함한다.아마니타 섹션 아마니타에는 일련의 동심원 고리로 축소되는 볼바, 그리고 모자에 있는 베일 잔해물이 일련의 패치나 사마귀가 있는 것을 포함하여 패치 있는 범용 베일 잔해가 있는 종들이 포함된다.이 집단의 대부분의 종들도 전구층을 가지고 있다.[18][19]아마니타 구간 아마니타는 A. 무스카리아와 그 가까운 친척들로 구성되어 있으며, A. 판테리나(팬더캡), A. 젬마타, A. 파리노사, A. 크산토세팔라 등이 있다.[20]현대의 곰팡이 분류학자들은 아마니타 무스카리아와 그 우방들을 총체적 형태학 및 포자체 인 아밀로이드에 근거하여 이런 식으로 분류해 왔다.최근 두 번의 분자 계통생성학 연구는 이러한 분자를 자연적으로 분류하는 것을 확인했다.[21][22]

논란

Amanita muscaria는 형태학적으로 상당히 다양하며, 많은 당국이 그 종 내에 있는 여러 아종이나 품종을 인정하고 있다.현대 택사노미의 아가리칼레스에서 독일의 균사학자 롤프 싱어는 비록 설명이 없지만, A. 무스카리아 ssp. muscaria, A. muscaria ssp. americana, A. muscaria ssp.미각의[18]

그러나, 균류학자 Jozsef Geml과 동료들이 A. Muscaria의 다른 지역 집단에 대한 2006년 분자 계통생성학적 연구는 대략 유라시아, 유라시아 "수발핀" 그리고 북아메리카의 집단을 대표하는 세 개의 뚜렷한 집단을 발견했다.세 개의 성단 모두에 속하는 표본들이 알래스카에서 발견되었다; 이것은 이 종들이 다양화의 중심지였다는 가설을 낳았다.이 연구는 또한 4가지 종류의 명명된 품종을 조사했다: var. alba, var. favivolvata, var. formosa (var. 포함.두 지역 모두에서 레갈리스가 생성됨.네 가지 품종은 모두 유라시아와 북아메리카 대륙 모두에서 발견되었는데, 이는 이러한 형태학적 형태가 뚜렷한 아종이나 품종이 아닌 다형성이라는 증거다.[23]2008년에 발표된 Geml과 동료들에 의한 추가적인 분자 연구는 이 세 개의 유전자 그룹과 더불어 미국 남동부의 오크-히코리-핀 숲과 관련된 네 번째 그룹과 캘리포니아의 산타 크루즈 섬에 있는 두 개의 다른 유전자가 별개의 종으로 간주될 수 있을 만큼 유전적으로 서로 구분되어 있다는 것을 보여준다.따라서 현재 상태로는 A. 무스카리아가 종 콤플렉스인 것이 분명하다.[24]이 단지는 또한 현재 종으로 간주되고 있는 최소한 세 개의 밀접하게 연관된 세자를 포함하고 있다:[1] A. breckonii는 태평양 북서쪽에서 온 침엽수와 관련된 완충포 버섯이며,[25] 지중해 분지와 사르디니아에서 온 갈색포자 A. gioosa와 A. heretherochroma가 각각 포함되어 있다.이 마지막 두 나무 모두 유칼립투스 나무와 시스투스 나무와 함께 발견되는데, 이들이 원산지인지 호주에서 들여온 것인지 분명치 않다.[26][27]

아마존닷컴은 2019년[update] 5월 현재 4개 품종을 나열하고 있지만, 가까운 시일 내에 자체 세금으로 분리될 것이라고 밝히고 있다.다음 구성 요소:[2]

| 이미지 | 참조명 | 공용명 | 동의어 | 설명 |

|---|---|---|---|---|

| 아마니타 무스카리아 바. 무스카리아[1] | 유러 아시아 플라이 애자릭 | 북유럽과 아시아에서 날아온 밝은 붉은 파리.캡은 보라색 색소의 느린 발달로 인해 주황색이나 노란색일 수 있다.비에 의해 제거되는 흰색 또는 노란색 사마귀가 있는 넓은 모자. 독성이 있는 것으로 알려져 있지만 북부 문화권에서는 무당들이 사용한다.버치나 숲의 다양한 요정들과 주로 연관되어 있다. | |

| 아마니타무스카리아바레미볼바타[3] | 아메리칸 플라이 애자릭 | 황색에서 황색까지 사마귀가 있는 붉은색알래스카 남부에서 로키 산맥, 중앙 아메리카를 거쳐 안데스 콜롬비아까지 분포한다.Rodham Tulloss는 이 이름을 사용해 모든 "일반적인" 신세계 원주민들의 무스카리아를 묘사한다. | |

| 아마니타 무스카리아 바.어림짐[4] | 아메리칸 플라이 아가릭(노란색 변종) | 아마니타 무스카리아 바. 포모사 | 노란색에서 주황색까지 캡이 있으며, 중앙은 주황색 또는 심지어 적황색일 수도 있다.그것은 북아메리카 북동부에서 가장 흔하게 발견되는데, 뉴펀들랜드와 퀘벡 남부에서부터 테네시 주까지 내내 발견된다.일부 당국(cf).Jenkins)는 이러한 개체수를 A. muscaria var. formosa로 취급하는 반면, 다른 개체군(cf.Tulloss)는 그들을 뚜렷한 다양성으로 인식한다. |

| 아마니타 무스카리아 바. 잉젠개[28] | 잉젠가의 파리채 | 그것은 노란색에서 주황색까지 노란 모자를 가지고 있고 노란색 사마귀와 황갈색 줄기를 가지고 있다. |

설명

크고 눈에 띄는 버섯인 아마니타 무스카리아는 일반적으로 흔하고 자라나는 곳마다 수가 많으며, 발달의 모든 단계에서 기저엽을 가진 집단에서 발견되는 경우가 많다.흰 달걀처럼 보이는 땅에서 날아다니는 열매를 맺는 몸체가 나온다.땅에서 나온 뒤, 그 뚜껑은 수많은 작고 하얀색에서 노란색의 피라미드 모양의 사마귀로 덮여 있다.이것들은 버섯이 아직 매우 어릴 때 전체를 감싸는 막인 보편적인 베일의 잔해들이다.이 단계에서 버섯을 해부하면 베일 밑의 특징적인 노란 피부 층이 드러나 식별에 도움이 된다.곰팡이가 자랄수록 깨진 베일을 통해 붉은색이 나타나고 사마귀의 두드러기가 약해지며, 크기는 변하지 않고 넓어지는 피부 부위에 비해 줄어든다.모자는 구상체에서 반구형으로 바뀌며, 마지막으로 성숙한 표본에서 접시처럼 되고 평평하게 된다.[29]다 자란 밝은 빨간색 마개는 더 큰 표본이 발견되었지만 보통 지름이 8-20cm (3–8인치) 정도 된다.붉은 색은 비가 온 후나 오래된 버섯에서 사라질 수 있다.

자유 아가미는 포자 무늬처럼 흰색이다.타원형 포자는 9–13 x 6.5–9 μm로 측정되며, 요오드를 사용해도 파란색이 되지 않는다.[30]스트립은 흰색이며, 5–20cm(2–8인치)의 높이1-2 cm (½–1 in) 넓이로, 많은 큰 버섯들이 전형적으로 약간 부서지고 섬유질 같은 질감을 가지고 있다.밑면에는 2~4개의 뚜렷한 고리나 러프 형태의 보편적인 베일 잔해가 있는 전구가 있다.기저 범용 베일 잔해와 아가미 사이에는 흰 고리 형태로 부분 베일(개발 중 아가미를 덮는 것)의 잔해가 있다.그것은 나이가 들면서 꽤 넓고 축 늘어질 수 있다.보통 가벼운 흙냄새 외에 관련 냄새는 없다.[31][32]

외관상으로는 매우 독특하지만 파리 아가릭은 아메리카 대륙의 다른 노란색에서 빨간색의 버섯종인 아르밀라리아 cf. 멜레아, 그리고 유럽의 A. 가이사랴와 비슷한 멕시코 종인 식용 아마니타 바시i와 같은 것으로 오인되어 왔다.미국과 캐나다의 독극물 통제 센터들은 아마릴('노란색'을 뜻하는 스페인어)이 멕시코에서 A. 가새 지역 같은 종들의 흔한 이름이라는 것을 알게 되었다.[4]Amanita caesarea는 완전히 주황색에서 적색 캡으로 구별되는데, 파리 아가릭의 수많은 하얀 사마귀 자국이 부족하다.게다가 A. 가새 영역의 줄기, 아가미, 고리는 흰색이 아닌 밝은 노란색이다.[33]볼바는 비늘로 깨지지 않고 뚜렷한 흰색 가방이다.[34]호주에서 소개된 파리 아가릭은 유칼립트와 함께 자라는 토종 베를리온 그리세트(아마니타 크산토세팔라)와 혼동될 수 있다.후자의 종은 일반적으로 A. 사마귀의 흰 사마귀가 부족하고 반지가 없다.[35]

분포 및 서식지

아마니타 무스카리아(Amanita muscaria)는 세계적인 버섯으로, 힌두 쿠시, 지중해, 중앙 아메리카와 같은 지역에서 따뜻한 위도의 고도를 포함한 [23]북반구의 온대 및 지루한 지역에 걸쳐 침엽수와 낙엽성 삼림지대가 원산이다.최근의 분자 연구는 그것이 아시아, 유럽, 북아메리카에 퍼져나가기 전에 3차 시기 시베리아-베링어 지역에서 조상의 기원을 가지고 있었다고 제안한다.[23]결실의 계절은 기후에 따라 다르다. 결실은 북미 대부분의 지역에서 여름과 가을에 발생하지만, 태평양 연안의 가을과 초겨울에 발생한다.이 종은 흔히 볼레투스 에둘리스와 비슷한 위치에서 발견되며, 요정 고리에 나타날 수도 있다.[36]소나무 묘목과 함께 전해져 브라질 남부 파라나[23] 주와 리오 그란데 도술 주(州)[40]에서 볼 수 있는 호주, [37]뉴질랜드,[38] 남아프리카[39], 남미 등 남반구로 널리 운반돼 왔다.

Ectomycorrhizal, Amanita muscaria는 소나무, 참나무, 가문비나무, 전나무, 자작나무, 삼나무 등 많은 나무와 공생관계를 형성한다.흔히 소개된 나무 아래에서 볼 수 있는 [41]A. 무스카리아는 뉴질랜드, 태즈메이니아, 빅토리아에서 잡초와 같은 곰팡이균으로 남부 비취(Nothofagus)와 새로운 연관성을 형성하고 있다.[42]이 종은 또한 호주의 열대 우림을 침공하고 있는데, 그곳에서는 토종 종들을 대체하고 있을지도 모른다.[41]최근 뉴사우스웨일스 북부 해안에 있는 포트맥쿼리 인근에 위치한다는 보도가 나오면서 북부로 확산되고 있는 것으로 보인다.[43]2010년 서호주 만지무프의 은빛 자작나무(베툴라 펜둘라) 아래에 기록되었다.[44]호주에서 유칼립트로 확산되지는 않았지만 포르투갈에서 유칼립트와 연관된 것으로 기록되어 있다.호주 서부의 거대한 남부 지역에서 흔히 볼 수 있는, 그것은 정기적으로 피누스 방사선에서 자라는 것을 발견한다.[45]

독성

아마니타 무스카리아 중독은 환각적 경험을 위해 어린 아이들과 버섯을 섭취한 사람들에게서 발생했다.[17][46][47]때때로 그것은 실수로 섭취되었다. 왜냐하면 미성숙 버튼 형태는 복근을 닮았기 때문이다.[48]폭우 때 흰 반점이 씻겨 내려가기도 하고 버섯이 식용 가이사랴로 보일 수도 있다.[49]

아마니타 무스카리아에는 몇 가지 생물학적으로 활동적인 작용제가 들어 있는데, 그 중 적어도 한 가지인 무시몰은 정신적으로 활동적인 것으로 알려져 있다.신경독소인 이보텐산은 섭취 후 약 10~20%가 무시몰로 전환되는 등 무시몰에 대한 프로드러제 역할을 한다.성인의 활성 선량은 약 6mg 무시몰 또는 30~60mg 이보텐산이다.[50][51] 이것은 아마니타 무스카리아의 한 캡에서 발견되는 양에 관한 것이다.[52]버섯당 화학합성물의 양과 비율은 지역마다, 계절마다 크게 다르기 때문에 이 문제를 더욱 혼동할 수 있다.봄과 여름 버섯은 가을 과일보다 이보텐산과 무시몰이 최대 10배 이상 많이 함유된 것으로 알려졌다.[46]

이 곰팡이균 A. 무스카리아로 인한 사망자는 역사학술지 기사와 신문 보도에 보도되어 왔으나,[53][54][55] 현대 의학적 치료로는 이 버섯을 섭취하여 치명적인 중독은 극히 드물다.[56]많은 책들이 아마니타 무스카리아를 치명적인 것으로 나열하고 있지만,[57] 데이비드 아로라에 따르면, 이것은 버섯이 그것보다 더 독성이 강하다는 것을 암시하는 오류라고 한다.[58]북미미생물협회는 "지난 100년간 이 버섯에서 독소로 인한 사망 사례가 신뢰성 있게 기록된 바 없다"[59]고 밝혔다.

이 종의 활성 성분은 수용성이 있고, 끓인 다음 적어도 부분적으로만 조리수를 버리면 A. 무스카리아를 해독한다.[60]건조는 이보텐산을 보다 강력한 무시몰로 변환하는 과정을 용이하게 하기 때문에 효력이 증가할 수 있다.[61]어떤 소식통에 따르면, 일단 해독되면, 버섯은 먹을 수 있게 된다.[62][63]패트릭 하딩 박사는 순록을 통해 파리 떼를 가공하는 사미 풍습에 대해 설명한다.[64]

약리학

1869년에 발견된 무스카린은 오랫동안 A. 무스카리아에서 환각을 일으키는 활성 물질로 생각되었다.[65]무스카린은 무스카린 아세틸콜린 수용체와 결합하여 이러한 수용체를 가진 뉴런의 배설으로 이어진다.아마니타 무스카리아에서 무스카린의 수치는 이노스페르마 에루베센스, 작은 흰색의 클리토시베 종 C. dealbata, C. 리불로사 같은 다른 독성[66] 곰팡이들과 비교했을 때 분량이다.A. 무스카리아의 무스카린 수치가 너무 낮아 중독 증상에 역할을 할 수 없다.[67]

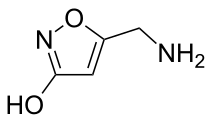

A. 무스카리아 중독에 관련된 주요 독소는 무스시몰(3-hydroxy-5-aminomethyl-1-isoxazol, 불포화 순환 수산화산)과 관련 아미노산 이보텐산이다.무스시몰은 이보텐산의 데카복실화(대개 건조)의 산물이다.무시몰과 이보텐산은 20세기 중반에 발견되었다.[68][69]영국,[70] 일본,[71] 스위스의[69] 연구원들은 생성된 효과가 무스카린이 아닌 이보텐산과 무시몰에 주로 기인한다는 것을 보여주었다.[15][68]이 독소들은 버섯에서 균일하게 분포되지 않는다.대부분은 과일의 뚜껑에서 발견되는데, 밑부분은 적당한 양이고 줄기는 가장 적은 양이다.[72][73]꽤 빠르게, 섭취 후 20분에서 90분 사이에, 이보텐산의 상당 부분은 소비자의 소변으로 비메타볼화 배출된다.순수 이보텐산을 먹으면 거의 무스시몰이 배설되지 않지만, 무스시몰은 이보텐산과 무스시몰이 모두 함유된 A. 무스카리아를 먹은 후 소변에서 검출이 가능하다.[51]

이보텐산과 무시몰은 구조적으로 서로 연관되어 있으며 중심신경계의 두 가지 주요 신경전달물질인 글루탐산과 GABA와 각각 관련이 있다.이보텐산과 무시몰은 이러한 신경전달물질과 같이 작용하며, 무시몰은 강력한 GABAA 작용제로서, 이보텐산은 NMDA 글루탐산 수용체와 특정 메타볼리성 글루탐산염 수용체들의[74] 작용제로서 신경활동의 조절에 관여한다.중독에서 발견되는 정신작용 효과를 유발한다고 생각되는 것은 이러한 상호작용이다.[17][52]

무스카존은 최근 유럽의 파리채취 표본으로부터 더 격리된 또 다른 화합물이다.자외선에 의한 이보텐산이 분해된 산물이다.[75]무스카존은 다른 약물에 비해 약리학적 활동이 미미하다.[17]아마니타 무스카리아와 관련 종은 바나듐의 효과적인 생물응축제로 알려져 있다; 어떤 종은 바나듐을 식물에서 일반적으로 발견되는 수준의 최대 400배까지 농축한다.[76]바나듐은 아마바딘이라고 불리는 유기농 화합물로 과일-베이비드에 존재한다.[76]축적 과정의 생물학적 중요성은 알려져 있지 않다.[77]

증상

플라이애그닉은 그 효과의 예측 불가능성으로 알려져 있다.서식지와 체중당 섭취한 양에 따라 가벼운 메스꺼움과 경련, 졸림, 콜린거성 위기와 같은 효과(저혈압, 땀과 침), 청각 및 시각적 왜곡, 기분 변화, 행복감, 이완, 아탁시아, 평형 상실(파상풍과 유사)[46][47][52][54]에 이르기까지 효과가 다양하다.

심각한 중독의 경우, 버섯은 정신 착란을 일으키는데, 반고콜린 중독(다투라 스트라모늄에 의한 중독 등)과 효과가 다소 유사하며, 혼란, 환각 및 자극성으로 두드러진 동요의 덩어리에 의해 특징지어지며 중추신경계 우울증이 나타난다.발작과 혼수상태는 심한 독약에서도 발생할 수 있다.[47][52]증상은 보통 30~90분 정도 지나면 나타나고 3시간 이내 절정에 이르지만 특정 효과는 며칠 동안 지속될 수 있다.[49][51]대부분의 경우 복구가 12시간에서 24시간 이내에 완료된다.[60]그 효과는 개인들 간에 매우 가변적이며 유사한 선량이 잠재적으로 상당히 다른 반응을 일으킬 수 있다.[46][51][78]어떤 사람들은 취해서 10시간이 지나도록 두통을 보인다.[51]역행성 기억상실증과 졸음은 회복 후 발생할 수 있다.[52]

치료

중독이 의심되는 경우에는 의학적 주의를 기울여야 한다.섭취와 치료 사이의 지연이 4시간 미만인 경우 활성탄이 주어진다.위 세척은 환자가 섭취 후 1시간 이내에 나타날 경우 고려할 수 있다.[79]이펙탁 시럽으로 구토를 유도하는 것은 어떤 중독 상황에서도 더 이상 권장되지 않는다.[80]

해독제는 없으며, 도취에 대한 추가 치료의 주체는 지지적인 보살핌이다.간혹 정신착란으로 불리며 무스카린이 A. 무스카리아로부터 처음 격리되어 그 이름처럼 무스카리놀은 무스카리닉 아세틸콜린 수용체 부위에서 작용제나 대항제로서 작용하지 않으며 따라서 아트로핀이나 피소스티그민(pyssostigmin)은 해독제로서 권장하지 않는다.[81]환자가 정신이 혼미하거나 동요하는 경우, 이것은 대개 안심시켜 치료할 수 있으며, 필요한 경우 신체적인 억제로 치료할 수 있다.디아제팜이나 로라제팜과 같은 벤조디아제핀은 전투력, 동요, 근육과잉행동, 발작을 조절하는데 사용될 수 있다.[46]무시몰의 호흡기 억제 효과를 악화시킬 수 있으므로 소량만 사용해야 한다.[82]반복적인 구토는 드물지만, 존재하는 경우 유체와 전해질 불균형을 초래할 수 있다. 정맥내 재수화 또는 전해질 교체가 필요할 수 있다.[52][83]심각한 경우는 의식 상실이나 혼수상태에 빠질 수 있으며 삽관 및 인공호흡이 필요할 수 있다.[47][84]혈액투석은 독소를 제거할 수 있지만 일반적으로 이러한 개입은 불필요하다고 간주된다.[60]현대의학 치료에서는 일반적으로 보조적인 치료 후에 예후가 좋다.[56][60]

정신활동적 이용

광범위한 정신활동 효과는 억압적, 진정성-고환적, 환각적, 분열적, 또는 정신착란적으로 다양하게 설명되어 왔다. 그러나 자극과 같은 역설적 효과는 발생할 수 있다.공감각증, 마크로피아, 마이크로피아와 같은 지각 현상이 발생할 수 있다; 후자의 두 가지 영향은 관련 왜곡 펠로피아 및 텔롭시아와 함께 총체적으로 이메트로피아로 알려진 이상한 나라의 앨리스 증후군의 일부로 동시에 또는 교대로 발생할 수 있다.어떤 사용자들은 최면 효과의 영향을 받아 자각몽을 보고한다.실로시베 큐벤시스와는 달리 A. 무스카리아는 소나무 뿌리와의 근막관계 때문에 상업적으로 재배할 수 없다.그러나 2006년 영국에서 실로시빈 버섯의 불법화에 이어 여전히 합법적인 A. 무스카리아 판매도 증가하기 시작했다.[85]: 17

리투아니아의 저명한 역사가인 마리자 김부티엔 교수는 R에게 보고했다. 고든 와슨은 리투아니아에서 이 버섯을 사용하고 있다.리투아니아의 외딴 지역에서는 아마니타 무스카리아를 버섯과 보드카를 섞은 결혼 피로연에서 소비해 왔다.이 교수는 또한 리투아니아인들이 무속 의식에서 사용하기 위해 극북의 사미족에 A. 무스카리아를 수출하곤 했다고 보고했다.리투아니아 축제들은 Washson이 동유럽에서 종교적인 사용을 위해 fly agaric을 섭취한 것에 대해 받은 유일한 보고다.[86]: 43–44

시베리아

아마니타 무스카리아는 시베리아의 많은 원주민들에 의해 엔테오겐으로 널리 사용되었다.그것의 용도는 시베리아 서부의 우랄어를 사용하는 거의 모든 민족과 러시아 극동의 팔로시베리아어를 사용하는 민족들 사이에서 알려졌다.중앙 시베리아의 퉁구스 민족과 투르크 민족 사이에 A. 무스카리아 사용에 대한 고립된 보고만이 있을 뿐이며, A. 무스카리아의 전체적인 참여적 사용은 이 민족들에 의해 실행되지 않았다고 여겨진다.[87]서부 시베리아에서는 무당벌레에게만 A. 무당벌레의 사용이 제한되었는데, 무당벌레는 무당 상태를 달성하는 대안적 방법으로 사용했다.(보통, 시베리아 무당들은 장시간 북소리와 춤으로 무아지경을 이룬다.)시베리아 동부에서 무당들과 평신도들 모두 A. 무당들을 사용했으며 종교적으로도 마찬가지로 오락적으로 사용하였다.[87]동부 시베리아에서는 무당이 버섯을 가져가고, 다른 사람들은 그의 오줌을 마시곤 했다.[7]: 161 이 소변은 여전히 정신 활성 성분을 함유하고 있는 것으로서 땀과 경련과 같은 부정적인 영향이 적은 A. 무스카리아 버섯보다 더 강력할 수 있으며, 이는 초기 사용자가 버섯의 다른 성분의 선별 필터 역할을 할 수 있음을 시사한다.[88]

시베리아 동부의 코랴크족에는 큰까마귀가 고래를 집까지 운반할 수 있게 한 파리 아가릭(와파크)에 대한 이야기가 있다.그 이야기에서 신 바히인신("존재")이 땅 위에 침을 뱉고, 그의 부스러기는 와파크가 되고, 그의 침은 사마귀가 된다.와파크의 힘을 체험한 후, 라벤은 너무 흥분되어 지구상에서 영원히 자라라고 말해 그의 자식인 백성들이 와파크의 힘을 통해 배울 수 있었다.[89]코리크스 중에서는 가난한 사람들이 버섯을 살 여유가 있는 부자들의 오줌을 소비할 것이라는 보고가 있었다.[7]: 234–35 동네 순록들은 종종 무시몰 버섯에 취한 개인을 따라다니며, 만약 개인이 눈 속에서 오줌을 누는다고 하면 순록도 비슷하게 취하게 되고, 코랴크족도 술 취한 상태로 순록의 상태를 이용하여 좀 더 쉽게 밧줄과 사냥을 할 것이라고 보고되었다.[90]

기타 사용 보고서

핀란드 역사학자 T. I. Itkonen은 A. muscaria가 Sami 사람들 사이에서 한때 사용되었다고 언급한다: 이나리의 마법사들은 일곱 개의 점으로 날 수 있는 agarics를 소비할 것이다.[7]: 279 1979년, Side Gholam Mochtar와 Hartmut Geerken은 아프가니스탄의 파라치어를 사용하는 집단 중에서 이 버섯의 약용과 오락적 사용의 전통을 발견했다고 주장하는 기사를 발표했다.[91]또한 두 아북극 원주민 부족 가운데 A. 무스카리아를 종교적으로 사용했다는 확인되지 않은 보고도 있다.오지브와 윤리학자 키웨이디노퀴에 페셀은 그녀의 사람들 사이에서 그 용도를 보고했는데, 그곳에서 그것은 미스크웨도(오쉬티미스크 와자쉬크웨도라는 이름의 약칭)로 알려져 있었다.[92][93]이 정보는 다른 출처로부터의 증거가 부족하긴 했지만 와슨에 의해 열렬히 받아들여졌다.[94]아마니타 무스카리아의 전통적인 Tlicho 사용에 시작되었다고 주장하는 한 유럽계 미국인에 대한 설명도 있다.[95]핀란드에서 줄루푸키라고 불리는 산타클로스의 날아다니는 순록은 사미 무당들의 A. 무스카리아 사용을 상징할 수 있다.[96][97][98]

바이킹스

바이킹이 바이킹의 맹위를 떨치기 위해 A. 무스카리아를 사용했다는 개념은 1784년 스웨덴 교수 사무엘 외드만에 의해 처음 제안되었다.[99]외드만은 그의 이론을 시베리아 무당들 사이에서 파리광의 사용에 관한 보고서에 근거했다.이 개념은 19세기 이후 널리 퍼졌지만, 현대의 어떤 소식통도 이 용법이나 그 어떤 비슷한 것을 언급하지는 않는다.무시몰은 일반적으로 가벼운 이완제지만, 여러 사람의 집단 내에서 다양한 반응을 일으킬 수 있다.[100]그것은 사람을 화나게 하거나, "매우 기쁘거나 슬프거나, 뛰어다니거나, 춤을 추거나, 노래를 부르거나, 또는 매우 두려움에 떨게 할 수 있다."[100]그러나 증상에 대한 비교 분석은 효시무스 니제르가 버저커의 분노를 특징짓는 상태에 더 잘 맞는다는 것을 보여준 이후부터이다.[101]

플라이 트랩

아마니타 무스카리아는 전통적으로 이보텐산과 무시몰의 함량 때문에 파리를 잡는 데 사용된다.최근 슬로베니아에서 파리잡이를 위해 A.무스카리아를 준비하는 9가지 방법을 분석한 결과 이보텐산과 무시몰의 방류가 용매(우유나 물)에 의존하지 않았고 열과 기계 가공으로 이보텐산과 무시몰의 채취가 빨라진 것으로 나타났다.[102]

종교에서

소마

1968년 R. Gordon Wasson은 A. Muscaria가 당시 널리 알려지고 대중의 지지를 받았던 인도의 리그베다에서 [7]: 10 언급된 소마라고 제안했다.[103]그는 소마의 묘사가 버섯을 암시하는 뿌리, 줄기, 씨앗에 대한 묘사를 생략하고,[7]: 18 저자가 붉은색을 의미하는 것으로 해석하는 형용사 '눈이 부시게'나 '불타는 것'을 사용했다고 언급했다.[7]: 36–37 한 대사는 소마를 소변을 보는 남자들을 묘사했다; 이것은 시베리아에서 소변을 재활용하는 관행을 상기시켰다.소마는 "산으로부터" 오는 것으로 언급되는데, 와손은 이 버섯이 북쪽의 아리안 침략자들과 함께 유입된 것으로 해석했다.[7]: 22–24 인도의 학자인 산토쉬 쿠마르 대시(Santosh Kumar Dash)와 사치난다 파디는 버섯을 먹는 것과 소변 마시는 것 모두 금지된 것으로 마누스므티(Manusmṛti)의 원천으로 사용했다고 지적했다.[104]1971년 케임브리지 대학의 베딕 학자인 존 브루는 와슨의 이론을 거부하고 그 언어가 너무 모호해서 소마에 대한 설명을 결정할 수 없다고 언급했다.[105]1976년 그의 조사, 환각제와 문화, 환각제와 문화.퍼스트는 파리의 아가리코 버섯이 베딕 소마(Vedic Soma)로 식별되는 것에 대한 찬반 증거를 평가하면서, 조심스럽게 유리하게 결론을 내렸다.[106]케빈 피니와 트렌트 오스틴은 아마니타 무스카리아 준비의 필터링 메커니즘과 베다스의 참고문헌을 비교하고 플라이애그릭 버섯이 성찬의 유력한 후보가 될 수 있다는 제안을 뒷받침하는 연구 결과를 발표했다.[98]제안된 다른 후보로는 프실로시베 큐벤시스, 페가눔 하말라, 에페드라 등이 있다.[107]

기독교에 존재한다고 주장

Philologist, 고고학자와 사해 문서 학자 존 마르코 알레그로 초기 기독교 신학 풍요 신앙 a.muscaria의 그의 1970년 책인 TheSacred버섯과 Cross,[108]의entheogenic 소비량을 공전하지만 그의 이론 학자들에 의해 ethnomycol의 시야 밖에 작은 지원을 확인하였다 파생된 것 간주했다.ogy.이 책은 고드프리 드라이버 경, 옥스퍼드대 셈어물리학 명예교수, 옥스퍼드 그리스도교회 헨리 채드윅 학장 등 학계와 신학자들로부터 많은 비판을 받았다.[109]기독교 작가 존 C.킹 목사는 1970년 저서 버섯 신화에 대한 기독교적 견해에서 알레그로의 이론에 대한 상세한 반박을 썼다. 그는 비록 삼나무와 소나무가 중동에서 발견되기는 하지만, 날으는 화란도, 숙주나무도 중동에서 발견되지 않고, 알레그로가 만든 성서와 수메르어 이름 사이의 연결의 끈끈한 성격을 강조한다.그는 이 이론이 사실이라면, 이 버섯의 사용은 2천 년 동안 너무 잘 숨겨져 있었기 때문에 "세상에서 가장 잘 지켜진 비밀"이었을 것이라고 결론짓는다.[110][111]

요리용도

A. 사카리아에 있는 독소는 수용성이 있다: 사카리아 열매를 파보라 하면, 비록 버섯을 음식으로 섭취하는 것이 널리 퍼진 적은 없지만,[62] 사카리아 열매를 먹으면 해독해 먹을 수 있게 할 수 있다.[112]해독된 A. 무스카리아의 소비는 적어도 19세기 이후 유럽의 일부 지역(시베리아에 있는 러시아 정착민들에 의해 드물게)에서 행해졌으며, 그 이전일 가능성이 높다.독일의 의사 겸 자연주의자 게오르크 하인리히 폰 랭스도르프는 1823년에 이 버섯을 해독하는 방법에 대해 가장 먼저 출판된 논문을 썼다.19세기 후반 프랑스의 의사 펠릭스 아르키메데 푸셰는 A. 무스카리아 소비를 대중화시켰고, 그것을 소비하기 전에 해독해야 하는 열대 남아메리카의 중요한 식량원인 마니오카에 비유했다.[62]

이 버섯을 식재료로 사용하는 것도 북미에서 있었던 것으로 보인다.19세기 말 미국 워싱턴 D.C.에서 아프리카계 미국인 버섯 판매업자에 의한 이러한 A. 무스카리아 사용에 대한 고전적인 묘사는 미국의 식물학자 프레데릭 버논 코빌에 의해 묘사된다.이 경우 버섯은 데친 후 식초에 담근 후 스테이크용 버섯 소스로 만든다.[113]일본 일부 지역에서도 음식으로 소비되고 있다.식용 버섯으로 가장 잘 알려진 현재 용도는 일본 나가노 현이다.그곳에서는 주로 소금에 절이고 절인다.[114]

식품사학자 윌리엄 루벨과 균사학자 데이비드 아로라가 쓴 2008년 논문은 A. 무스카리아를 식품으로 소비한 이력을 제시하고 해독법을 기술하고 있다.그들은 아마니타 무스카리아를 식용 버섯으로 현장 가이드에 기술하되, 해독 방법에 대한 설명도 곁들여야 한다고 주장한다.저자들은 이 버섯의 현장 안내서에 독성이 있는 것으로 널리 설명되어 있는 것은 문화적 편견을 반영하는 것이라고 말한다. 다른 인기 있는 식용 종들, 특히 맹금류들은 제대로 요리되지 않는 한 독성이 있기 때문이다.[62]

문화 묘사

붉은색과 흰색의 얼룩무늬 두꺼비풀은 대중문화의 많은 면에서 흔한 이미지다.[30]스머프족과 같은 요정이나 요정들을 묘사한 정원 장식물과 어린이 그림책에는 종종 좌석, 또는 집으로 사용되는 플라이애그릭을 보여준다.[30][116]파리광학은 르네상스 시대부터 그림에 등장했지만 미묘했다.[117]예를 들어, 히에로니무스 보쉬의 그림인 '지구의 기쁨의 정원'에서는 이 버섯을 작품의 왼쪽 패널에서 볼 수 있다.[118]빅토리아 시대에 그것들은 더 눈에 띄게 되었고, 일부 요정 그림의 주요 화두가 되었다.[119]버섯의 가장 유명한 용도 중 두 가지는 마리오 프랜차이즈(특히 슈퍼 버섯 파워업 아이템 중 두 개와 여러 단계의 플랫폼 중 파리 한 마리)와 1940년 디즈니 영화 판타지아에서 춤추는 버섯 순서에 있다.[120][121][122]

필립 폰 스트라렌베르크의 시베리아 여행과 그곳의 묵호머의 사용에 대한 그의 서술은 1736년 영어로 출판되었다.버섯을 먹은 사람들의 소변 음주는 1762년 널리 읽힌 소설 '세계의 시민'에서 영국계 아이리쉬 작가 올리버 골드스미스에 의해 언급되었다.[123]그 버섯은 이때쯤이면 파리강아지 범으로 확인되었다.[124]다른 저자들은 자연주의자인 Mordecai Cubitt Cooke과 그의 저서 "The Seven Sisters of Sleep" 그리고 A Plear and Easy Account of British Forms"에서 곰팡이에 취한 채 인식된 물체의 크기의 왜곡을 기록했다.[125]이러한 관찰은 1865년 인기 이야기 '이상한 나라의 앨리스 어드벤처'에서 버섯을 먹는 효과의 기초를 형성한 것으로 생각된다.[126]라플랜드의 환각적인 "비늘 두꺼비 나무"는 같은 이름의 중세상을 바탕으로 한 찰스 킹슬리의 1866년 소설 "Hereward the Wake"에서 줄거리 요소로 등장한다.[127]토마스 핀촌의 1973년 소설 그라비티의 무지개는 이 곰팡이를 "독성 파괴천사의 관계"로 묘사하고 있으며, 수확한 아마니타 무스카리아에서 쿠키 굽는 혼합물을 준비하는 등장인물에 대한 자세한 설명을 제공한다.[128]플라이 아가릭 샤머니즘은 앨런 가너의 2003년 소설 Thursbitch에서도 탐구되고 있다.[129]

참고 항목

참조

- ^ a b c Tulloss RE; Yang Z-L (2012). "Amanita muscaria Singer". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi). Retrieved 2019-05-06.

- ^ a b c "Infraspecific taxa of muscaria". amanitaceae.org.

- ^ a b c Tulloss RE; Yang Z-L (2012). "Amanita muscaria subsp. flavivolvata Singer". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi). Retrieved 2013-02-21.

- ^ a b c Tulloss RE; Yang Z-L (2012). "Amanita muscaria var. guessowii Veselý". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi). Retrieved 2013-02-21.

- ^ "Standardized Common Names for Wild Species in Canada". National General Status Working Group. 2020.

- ^ Li, Chen; Oberlies, Nicholas H. (2005). "The most widely recognized mushroom: Chemistry of the genus Amanita". Life Sciences. 78 (5): 532–538. doi:10.1016/j.lfs.2005.09.003. PMID 16203016.

- ^ a b c d e f g h i j Wasson, R. Gordon (1968). Soma: Divine Mushroom of Immortality. Harcourt Brace Jovanovick. ISBN 978-0-88316-517-1.

- ^ Magnus A. (1256). "Book II, Chapter 6; p 87 and Book VI, Chapter 7; p 345". De vegetabilibus.

- ^ a b 램스바텀, 페이지 44.

- ^ Clusius C. (1601). "Genus XII of the pernicious mushrooms". Rariorum plantarum historia.

- ^ Linnaeus C. (1745). Flora svecica [suecica] exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes systematice cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopæorum (in Latin). Stockholm: Laurentii Salvii.

- ^ Linnaeus C (1753). "Tomus II". Species Plantarum (in Latin). Vol. 2. Stockholm: Laurentii Salvii. p. 1172.

- ^ Simpson DP (1979). Cassell's Latin dictionary (5th ed.). London: Cassell Ltd. p. 883. ISBN 978-0-304-52257-6.

- ^ Esser K; Lemke PA (1994). The Mycota: a comprehensive treatise on fungi as experimental systems for basic and applied research. Springer. p. 181. ISBN 978-3-540-66493-2.

- ^ a b 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, 페이지 306-07.

- ^ Samorini, Giorgio (2002). Animals and psychedelics: the natural world and the instinct to alter consciousness. 823/1251 (67%) in Kindle edition. ISBN 978-0-89281-986-7.

- ^ a b c d Michelot D; Melendez-Howell LM. (2003). "Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomycology". Mycological Research. 107 (Pt 2): 131–46. doi:10.1017/S0953756203007305. PMID 12747324. S2CID 41451034.

- ^ a b Singer R. (1986). The Agaricales in modern taxonomy (4th ed.). Koenigstein, West Germany: Koeltz Scientific Books. ISBN 978-3-87429-254-2.

- ^ Jenkins DT (1986). Amanita of North America. Mad River Press. ISBN 978-0-916422-55-4.

- ^ Tulloss RE; Yang Z-L (2012). "Amanita sect. Amanita". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi). Retrieved 2013-02-21.

- ^ Moncalvo JM; Drehmel D; Vilgalys R. (July 2000). "Variation in modes and rates of evolution in nuclear and mitochondrial ribosomal DNA in the mushroom genus Amanita (Agaricales, Basidiomycota): phylogenetic implications" (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 16 (1): 48–63. doi:10.1006/mpev.2000.0782. PMID 10877939. Archived from the original (PDF) on 6 March 2009. Retrieved 2009-02-16.

- ^ Drehmel D; Moncalvo JM; Vilgalys R. (1999). "Molecular phylogeny of Amanita based on large subunit ribosomal DNA sequences: implications for taxonomy and character evolution". Mycologia (abstract). 91 (4): 610–18. doi:10.2307/3761246. JSTOR 3761246. Archived from the original on 2008-12-28. Retrieved 2009-02-16.

- ^ a b c d Geml J; Laursen GA; O'Neill K; Nusbaum HC; Taylor DL (January 2006). "Beringian origins and cryptic speciation events in the fly agaric (Amanita muscaria)" (PDF). Molecular Ecology. 15 (1): 225–39. CiteSeerX 10.1.1.420.2327. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02799.x. PMID 16367842. S2CID 10246338. Archived from the original (PDF) on 2011-07-16.

- ^ Geml, J.; Tulloss, R. E.; Laursen, G. A.; et al. (2008). "Evidence for strong inter- and intracontinental phylogeographic structure in Amanita muscaria, a wind-dispersed ectomycorrhizal basidiomycete" (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 48 (2): 694–701. doi:10.1016/j.ympev.2008.04.029. PMID 18547823. Archived from the original (PDF) on 2009-03-26. Retrieved 2009-10-28.

- ^ Tulloss, R. E. (2012). "Amanita breckonii Ammirati & Thiers". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi) – Tulloss RE, Yang Z-L. Retrieved 2013-02-21.

- ^ Tulloss, R. E. (2012). "Amanita gioiosa S. Curreli ex S. Curreli". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi) – Tulloss RE, Yang Z-L. Retrieved 2013-02-21.

- ^ Tulloss, R. E. (2012). "Amanita heterochroma S. Curreli". Studies in the Genus Amanita Pers. (Agaricales, Fungi) – Tulloss RE, Yang Z-L. Retrieved 2013-02-21.

- ^ "Amanita muscaria var. inzengae - Amanitaceae.org - Taxonomy and Morphology of Amanita and Limacella". www.amanitaceae.org.

- ^ Zeitlmayr L. (1976). Wild mushrooms: an illustrated handbook. Hertfordshire, UK: Garden City Press. ISBN 978-0-584-10324-3.

- ^ a b c Arora, D. (1986). Mushrooms demystified: a comprehensive guide to the fleshy fungi (2nd ed.). Berkeley: Ten Speed Press. pp. 282–83. ISBN 978-0-89815-169-5.

- ^ Jordan P; Wheeler S. (2001). The ultimate mushroom book. Hermes House. ISBN 978-0-8317-3080-2.

- ^ Phillips R. (2006). Mushrooms. Pan MacMillan. p. 140. ISBN 978-0-330-44237-4.

- ^ Haas H. (1969). The young specialist Looks at fungi. Burke. p. 94. ISBN 978-0-222-79414-7.

- ^ Krieger LCC (1967). The mushroom handbook. Dover. ISBN 978-0-486-21861-8.

- ^ Grey P. (2005). Fungi Down Under: the Fungimap guide to Australian fungi. Melbourne: Royal Botanic Gardens. p. 21. ISBN 978-0-646-44674-5.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, p 305.

- ^ Reid DA (1980). "A monograph of the Australian species of Amanita Persoon ex Hooker (Fungi)". Australian Journal of Botany. Supplementary. Series 8: 1–96. doi:10.1071/BT8008001 (inactive 28 February 2022).

{{cite journal}}: CS1 maint : 2022년 2월 현재 DOI 비활성화(링크) - ^ Segedin BP, Pennycook SR (2001). "A nomenclatural checklist of agarics, boletes, and related secotioid and gasteromycetous fungi recorded from New Zealand". New Zealand Journal of Botany. 39 (2): 285–348. doi:10.1080/0028825X.2001.9512739. S2CID 85352273.

- ^ Reid DA; Eicker A. (1991). "South African fungi: the genus Amanita". Mycological Research. 95 (1): 80–95. doi:10.1016/S0953-7562(09)81364-6.

- ^ Wartchow F, Maia LC, de Queirox Cavalcanti MA (2013). "Taxonomic studies of Amanita muscaria (L.) Lam (Amanitaceae, Agaricomycetes) and its infraspecific taxa in Brazil". Acta Botanica Brasilica. 27 (1): 31–39. doi:10.1590/S0102-33062013000100005.

- ^ a b Fuhrer BA (2005). A field guide to Australian fungi. Melbourne: Bloomings Books. p. 24. ISBN 978-1-876473-51-8.

- ^ Hall IR; Stephenson SE; Buchanan PK; Yn W; Cole AL (2003). Edible and poisonous mushrooms of the world. New Zealand Institute for Crop & Food Research Limited. pp. 130–1. ISBN 978-0-478-10835-4.

- ^ May T. (2006). "News from the Fungimap president". Fungimap Newsletter. 29: 1.

- ^ Robinson R (2010). "First Record of Amanita muscaria in Western Australia" (PDF). Australasian Mycologist. 29 (1): 4–6.

- ^ Keane PJ; Kile GA; Podger FD (2000). Diseases and pathogens of eucalypts. Canberra: CSIRO Publishing. p. 85. ISBN 978-0-643-06523-9.

- ^ a b c d e Benjamin DR (1992). "Mushroom poisoning in infants and children: the Amanita pantherina/muscaria group". Journal of Toxicology: Clinical Toxicology. 30 (1): 13–22. doi:10.3109/15563659208994442. PMID 1347320.

- ^ a b c d Hoegberg LC; Larsen L; Sonne L; Bang J; Skanning PG (2008). "Three cases of Amanita muscaria ingestion in children: two severe courses [abstract]". Clinical Toxicology. 46 (5): 407–8. doi:10.1080/15563650802071703. PMID 18568796.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, 페이지 303-04.

- ^ a b Brvar, M.; Mozina, M.; Bunc, M. (May 2006). "Prolonged psychosis after Amanita muscaria ingestion". Wien. Klin. Wochenschr. 118 (9–10): 294–7. doi:10.1007/s00508-006-0581-6. PMID 16810488. S2CID 21075349.

- ^ Theobald W; Büch O; Kunz HA; Krupp P; Stenger EG; Heimann H. (March 1968). "[Pharmacological and experimental psychological studies with 2 components of fly agaric (Amanita muscaria)]". Arzneimittelforschung (in German). 18 (3): 311–5. PMID 5696006.

- ^ a b c d e Chilton WS (1975). "The course of an intentional poisoning". MacIlvanea. 2: 17.

- ^ a b c d e f Satora, L.; Pach, D.; Butryn, B.; Hydzik, P.; Balicka-Slusarczyk, B. (June 2005). "Fly agaric (Amanita muscaria) poisoning, case report and review". Toxicon. 45 (7): 941–3. doi:10.1016/j.toxicon.2005.01.005. PMID 15904689.

- ^ Cagliari GE (1897). "Mushroom poisoning". Medical Record. 52: 298.

- ^ a b Buck, R. W. (August 1963). "Toxicity of Amanita muscaria". JAMA. 185 (8): 663–4. doi:10.1001/jama.1963.03060080059020. PMID 14016551.

- ^ "Vecchi's death said to be due to a deliberate experiment with poisonous mushrooms" (PDF). The New York Times. 19 December 1897. Retrieved 2009-02-02.

- ^ a b Tupalska-Wilczyńska, K.; Ignatowicz, R.; Poziemski, A.; Wójcik, H.; Wilczyński, G. (1996). "Zatrucia muchomorami plamistym i czerwonym--patogeneza, objawy, leczenie" [Poisoning with spotted and red mushrooms—pathogenesis, symptoms, treatment]. Wiad. Lek. (in Polish). 49 (1–6): 66–71. PMID 9173659.

- ^ Phillips, Roger (2010). Mushrooms and Other Fungi of North America. Buffalo, NY: Firefly Books. p. 16. ISBN 978-1-55407-651-2.

- ^ 아로라, 버섯은 분해, p 894.

- ^ "Mushroom poisoning syndromes". North American Mycological Association (NAMA) website. NAMA. Archived from the original on 4 April 2009. Retrieved 2009-03-22.

- ^ a b c d Piqueras, J. (10 January 1990). "Amanita muscaria, Amanita pantherina and others". IPCS INTOX Databank. Retrieved 2008-12-08.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, 페이지 310.

- ^ a b c d Rubel, W.; Arora, D. (2008). "A Study of Cultural Bias in Field Guide Determinations of Mushroom Edibility Using the Iconic Mushroom, Amanita Muscaria,as an Example" (PDF). Economic Botany. 62 (3): 223–43. doi:10.1007/s12231-008-9040-9. S2CID 19585416. Archived from the original (PDF) on 2020-11-12. Retrieved 2011-02-09.

- ^ Shaw, Hank (2011-12-24). "How to Safely Eat Amanita Muscaia". honest-food.net. Archived from the original on 2016-03-04.

- ^ 패트릭 하딩 박사 - 유튜브에서 크리스마스의 미스터리를 풀어보는 것

- ^ Schmiedeberg O.; Koppe R. (1869). Das Muscarin, das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes (in German). Leipzig: F.C.W. Vogel. OCLC 6699630.

- ^ Eugster, C. H. (July 1968). "[Active substances from the toadstool]". Naturwissenschaften (in German). 55 (7): 305–13. doi:10.1007/BF00600445. PMID 4878064. S2CID 9153757.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, p 306.

- ^ a b Bowden, K.; Drysdale, A. C.; Mogey, G. A. (June 1965). "Constituents of Amanita muscaria". Nature. 206 (991): 1359–60. Bibcode:1965Natur.206.1359B. doi:10.1038/2061359a0. PMID 5891274. S2CID 4178793.

- ^ a b Eugster, C. H.; Müller, G. F.; Good, R. (June 1965). "[The active ingredients from Amanita muscaria: ibotenic acid and muscazone]". Tetrahedron Lett. (in German). 6 (23): 1813–5. doi:10.1016/S0040-4039(00)90133-3. PMID 5891631.

- ^ Bowden, K.; Drysdale, A. C. (March 1965). "A novel constituent of Amanita muscaria". Tetrahedron Lett. 6 (12): 727–8. doi:10.1016/S0040-4039(01)83973-3. PMID 14291871.

- ^ Takemoto, T.; Nakajima, T.; Yokobe, T. (December 1964). "[Structure of ibotenic acid]". Yakugaku Zasshi (in Japanese). 84: 1232–33. PMID 14266560.

- ^ Lampe, K.F. 1978."버섯 중독의 약물과 치료법"인: 루맥, B.H., 살츠만, E. (에드), 버섯 중독: 진단과 치료.CRC 프레스, 보카 라톤, FL, 페이지 125–169

- ^ Tsunoda, K.; Inoue, N.; Aoyagi, Y.; Sugahara, T. (1993). "Changes in concentration of ibotenic acid and muscimol in the fruit body of Amanita muscaria during the reproduction stage: Food hygienic studies of toxigenic basidiomycotina: II" (pdf). J Food Hyg Soc Jpn. 34 (1): 18–24. doi:10.3358/shokueishi.34.18.

- ^ Jørgensen, C. G.; Bräuner-Osborne, H.; Nielsen, B.; et al. (May 2007). "Novel 5-substituted 1-pyrazolol analogues of ibotenic acid: synthesis and pharmacology at glutamate receptors". Bioorganic & Medicinal Chemistry. 15 (10): 3524–38. doi:10.1016/j.bmc.2007.02.047. PMID 17376693.

- ^ Fritz, H.; Gagneux, A. R.; Zbinden, R.; Eugster, C. H. (1965). "The structure of muscazone". Tetrahedron Letters. 6 (25): 2075–76. doi:10.1016/S0040-4039(00)90156-4.

- ^ a b Garner, C. D.; Armstrong, E. M.; Berry, R. E.; et al. (May 2000). "Investigations of Amavadin". Journal of Inorganic Biochemistry. 80 (1–2): 17–20. doi:10.1016/S0162-0134(00)00034-9. PMID 10885458.

- ^ Hubregtse, T.; Neeleman, E.; Maschmeyer, T.; Sheldon, R. A.; Hanefeld, U.; Arends, I. W. (May 2005). "The first enantioselective synthesis of the amavadin ligand and its complexation to vanadium". Journal of Inorganic Biochemistry. 99 (5): 1264–7. doi:10.1016/j.jinorgbio.2005.02.004. PMID 15833352.

- ^ Ott, J. (1976). Hallucinogenic Plants of North America. Berkeley, CA: Wingbow Press. ISBN 978-0-914728-15-3.

- ^ Vale, J. A.; Kulig, K.; American Academy of Clinical Toxicology (2004). European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. "Position paper: gastric lavage". Journal of Toxicology: Clinical Toxicology. 42 (7): 933–43. doi:10.1081/CLT-200045006. PMID 15641639. S2CID 29957973.

- ^ American Academy Of Clinical Toxico; European Association Of Poisons Cen (2004). "Position paper: Ipecac syrup". Journal of Toxicology: Clinical Toxicology. 42 (2): 133–43. doi:10.1081/CLT-120037421. PMID 15214617.

- ^ Dart, R. C. (2004). Medical toxicology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 1719–35. ISBN 978-0-7817-2845-4.

- ^ Brent, J.; Wallace, K. L.; Burkhart, K. K.; Phillips, S. D.; Donovan, J. W. (2005). Critical care toxicology: diagnosis and management of the critically poisoned patient. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby. pp. 1263–75. ISBN 978-0-8151-4387-1.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, 페이지 313.

- ^ Bosman, C. K.; Berman, L.; Isaacson, M.; Wolfowitz, B.; Parkes, J. (October 1965). "Mushroom poisoning caused by Amanita pantherina. Report of 4 cases". South African Medical Journal. 39 (39): 983–86. PMID 5892794.

- ^ Hallucinogenic mushrooms an emerging trend case study (PDF). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 2006. ISBN 978-92-9168-249-2.

- ^ Wasson, R. Gordon (1980). The Wondrous Mushroom: Mycolatry in Mesoamerica. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-068443-0.

- ^ a b Nyberg, H. (1992). "Religious use of hallucinogenic fungi: A comparison between Siberian and Mesoamerican Cultures" (PDF). Karstenia. 32 (71–80): 71–80. doi:10.29203/ka.1992.294. Archived from the original (PDF) on 2018-05-15. Retrieved 2018-05-15.

- ^ Diaz, J. (1996). How Drugs Influence Behavior: A Neurobehavioral Approach. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. ISBN 978-0-02-328764-0.

- ^ 램스바텀, 페이지 45.

- ^ Lee, MR; Dukan, E; Milne, I (2018). "Amanita muscaria (fly agaric): from a shamanistic hallucinogen to the search for acetylcholine". Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh. 48 (1): 85–91. doi:10.4997/jrcpe.2018.119. ISSN 1478-2715. PMID 29741535.

- ^ "세버럴 슈툴리스는 아마니타 추출물이 정신질환 치료제로서 뿐만 아니라 국소 동상에 대한 치료제로서도 외부적으로 구강 투여되었다고 주장했다." Mochtar, S. G.; Geerken, H. (1979). Translated by P. G. Werner. "The Hallucinogens Muscarine and Ibotenic Acid in the Middle Hindu Kush: A contribution on traditional medicinal mycology in Afghanistan". Afghanistan Journal (in German). 6: 62–65. Archived from the original on 17 February 2009. Retrieved 2009-02-23.

- ^ Peschel, Keewaydinoquay (1978). Puhpohwee for the people: a narrative account of some uses of fungi among the Ahnishinaubeg. Cambridge, MA: Botanical Museum of Harvard University. ISBN 978-1-879528-18-5.

- ^ Navet, E. (1988). "Les Ojibway et l'Amanite tue-mouche (Amanita muscaria). Pour une éthnomycologie des Indiens d'Amérique du Nord". Journal de la Société des Américanistes (in French). 74 (1): 163–80. doi:10.3406/jsa.1988.1334.

- ^ 레처, 페이지 149.

- ^ Larsen, S. (1976). The Shaman's Doorway. New York, NY: Station Hill Press. ISBN 978-0-89281-672-9.

- ^ Xulu, Melanie (2017-12-12). "Santa Claus the Magic Mushroom & the Psychedelic Origins of Christmas". MOOF. Retrieved 2020-12-26.

- ^ "Magic mushrooms & Reindeer - Weird Nature - BBC animals - YouTube". www.youtube.com. Archived from the original on 2021-12-11. Retrieved 2020-12-26.

- ^ a b Kevin Feeney (2020). "Fly Agaric: A Compendium of History, Pharmacology, Mythology, & Exploration". ResearchGate. Retrieved 2020-12-26.

- ^ (스웨덴어로) 외드만 S. (1784) 우투르 네이처네스 히스토리아 퓌르클라라 데 노르디스카 감파르 베르세르카강(자연사를 통해 고대 북유럽 전사들의 베르세르크 레이징을 설명하려는 시도)의 퓌르셰크.콩기리 베텐스캅스 아카데미엔스 나야 핸들링카 5: 240–247 (In: Wasson, 1968년)

- ^ a b Hoffer, A.; Osmond, H. (1967). The Hallucinogens. Academic Press. pp. 443–54. ISBN 978-0-12-351850-7.

- ^ Fatur, Karsten (2019-11-15). "Sagas of the Solanaceae: Speculative ethnobotanical perspectives on the Norse berserkers". Journal of Ethnopharmacology. 244: 112151. doi:10.1016/j.jep.2019.112151. ISSN 0378-8741. PMID 31404578. S2CID 199548329.

- ^ Lumpert (2016). "Catching flies with Amanita muscaria: traditional recipes from Slovenia and their efficacy in the extraction of ibotenic acid". Journal of Ethnopharmacology. 187: 1–8. doi:10.1016/j.jep.2016.04.009. PMID 27063872.

- ^ 레처, 페이지 145.

- ^ 레처, 페이지 146.

- ^ Brough, J. (1971). "Soma and Amanita muscaria". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 34 (2): 331–62. doi:10.1017/S0041977X0012957X. S2CID 84458441.

- ^ Furst, Peter T. (1976). Hallucinogens and Culture. Chandler & Sharp. pp. 96–108. ISBN 978-0-88316-517-1.

- ^ Flattery, David Stophlet; Schwartz, Martin (1989-01-01). Haoma and Harmaline: The Botanical Identity of the Indo-Iranian Sacred Hallucinogen "soma" and Its Legacy in Religion, Language, and Middle-Eastern Folklore. University of California Press. ISBN 978-0-520-09627-1.

- ^ Allegro, J. (1970). The Sacred Mushroom and the Cross: A Study of the Nature and Origins of Roman Theology within the Fertility Cults of the Ancient Near East. London: Hodder & Stoughton. ISBN 978-0-340-12875-6.

- ^ 레처, 페이지 160.

- ^ King, J. C. (1970). A Christian View of the Mushroom Myth. London: Hodder & Stoughton. ISBN 978-0-340-12597-7.

- ^ 레처, 161쪽

- ^ 비에스, 데비."식용종으로서의 아마니타 무스카리아에 대한 더 많은 반향"

- ^ F. V. 1898년 코빌콜롬비아 지역에서의 최근 버섯 중독 사례에 대한 관찰미국 농무부 식물학부.미국 워싱턴 D.C. 정부 인쇄소

- ^ Phipps, A. G.; Bennett, B.C.; Downum, K. R. (2000). Japanese use of Beni-tengu-dake (Amanita muscaria) and the efficacy of traditional detoxification methods (Thesis). Florida International University, Miami, Florida.

- ^ "Art Registry: 1750–1850". Mykoweb. Archived from the original on 2 February 2009. Retrieved 2009-02-26.

- ^ 벤자민, 버섯: 독과 만병통치약, 페이지 295.

- ^ "The Registry of Mushrooms in Works of Art". Mykoweb. Archived from the original on 1 February 2009. Retrieved 2009-02-16.

- ^ Michelot, Didier; Melendez-Howell, Leda Maria (February 2003). "Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomycology". Mycological Research. 107 (2): 131–146. doi:10.1017/s0953756203007305. ISSN 0953-7562. PMID 12747324.

- ^ "Mushrooms in Victorian Fairy Paintings, by Elio Schachter". Mushroom, the Journal of Wild Mushrooming. Archived from the original on 15 January 2009. Retrieved 2009-02-16.

- ^ "The Top 11 Video Game Powerups". UGO Networks. Archived from the original on October 28, 2008.

- ^ Li, C.; Oberlies, N. H. (December 2005). "The most widely recognized mushroom: chemistry of the genus Amanita" (PDF). Life Sciences. 78 (5): 532–38. doi:10.1016/j.lfs.2005.09.003. PMID 16203016.

- ^ 램스바텀, 페이지 43.

- ^ 레처, 페이지 122.

- ^ 레처, 페이지 123.

- ^ 레처, 페이지 125.

- ^ 레처, 페이지 126.

- ^ 레처, p 127

- ^ Pynchon, T. (1995). Gravity's Rainbow. New York: Penguin Books. pp. 92–93. ISBN 978-0-09-953321-4.

- ^ 레처, 페이지 129.

인용된 작품

- Allegro, John (2009). The sacred mushroom and the cross (40th anniversary ed.). Crestline, CA: Gnostic Media. ISBN 978-0-9825562-7-6.

- Arora, David (1986). Mushrooms demystified: a comprehensive guide to the fleshy fungi (2nd ed.). Berkeley: Ten Speed Press. ISBN 978-0-89815-169-5.

- Benjamin, Denis R. (1995). Mushrooms: poisons and panaceas—a handbook for naturalists, mycologists and physicians. New York: WH Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-2600-5.

- Letcher, Andy (2006). Shroom: A Cultural history of the magic mushroom. London: Faber and Faber. ISBN 978-0-571-22770-9.

- Ramsbottom, J. (1953). Mushrooms & Toadstools. Collins. ISBN 978-1-870630-09-2.

- Furst, Peter T. (1976). Hallucinogens and Culture. Chandler & Sharp. pp. 98–106. ISBN 978-0-88316-517-1.

외부 링크

| 위키미디어 커먼즈에는 아마니타 무스카리아와 관련된 미디어가 있다. |

| 위키피아는 아마니타 무스카리아와 관련된 정보를 가지고 있다. |