북극의 기후 변화

Climate change in the Arctic북극 지역의 현대 기후 변화로 인한 주요 환경 문제는 해빙의 손실이나 그린란드 빙상의 융해와 같은 잘 알려진 문제에서 영구 동토층 해빙,[1] 지역 주민의 사회적 영향 및 이러한 변화의 [2]지정학적 영향과 같은 더 모호하지만 매우 중요한 문제까지 다양하다.북극은 지역 온난화 및 관련 [3]영향의 높은 예상 속도 때문에 특히 기후 변화의 영향을 받을 가능성이 높다.북극 지역의 온도 예측은 [4]2007년에 평가되었다.이는 이미 2100년까지 평균 약 2°C - 9°C의 온난화를 시사했다.이 범위는 다양한 기후 모델에 의해 만들어진 다양한 예상치를 반영하며, 다양한 강제 시나리오로 실행됩니다.복사 강제력은 자연 및 인간 활동이 기후에 미치는 영향을 측정하는 것입니다.예를 들어, 다른 강제 시나리오는 미래의 인간 온실 가스 배출에 대한 다른 예측을 반영한다.

이러한 영향은 광범위하며, 동식물에서 영유권 [2]주장까지 많은 북극 시스템에서 볼 수 있다.이 지역의 기온은 지구의 다른 곳보다 두 배나 빠르게 상승하고 있으며, 이러한 영향은 해마다 악화되고 있고 상당한 우려를 야기하고 있다.북극의 변화는 아마도 해양 순환의[5] 변화나 북극 [6]증폭을 통해 전세계에 영향을 미친다.

자연환경에 미치는 영향

기온과 날씨의 변화

정부간기후변화패널에 따르면 "북극의 지표기온(SAT)은 지구의 약 두 배 속도로 따뜻해졌다"[7]고 한다.1995-2005년은 적어도 17세기 이후 북극에서 가장 따뜻한 10년이었으며, 1951-1990년 [8]평균보다 2°C(3.6°F) 높은 기온을 보였다.또한 2013년 이후 북극 연평균 SAT는 1981-2010년 평균보다 최소 1°C(1.8°F) 더 따뜻했다.2020년은 1981-2010년 [9]평균보다 1.9°C(3.4°F) 더 따뜻해 2016년 다음으로 따뜻한 SAT 이상이다.

북극 내 일부 지역은 알래스카와 캐나다 서부의 기온이 3-4°C(5.40-7.20°[10]F) 상승하면서 더 빨리 따뜻해졌다.이러한 온난화는 온실가스 농도 상승뿐만 아니라 북극 [11]얼음에 그을음이 퇴적된 것이 원인이다."갈색 탄소"로 정의되는 산불의 연기 또한 북극 온난화를 증가시킨다.그 온난화 효과는 블랙 카본(soot)의 영향으로부터 약 30%입니다.온난화와 함께 산불이 발생함에 따라 긍정적인 피드백 루프가 형성된다.[12] 지구물리학 연구 서신에 실린 2013년 기사는 이 지역의 기온이 적어도 44,000년 전에서 아마도 120,000년 전 이후로 현재처럼 높지 않았다는 것을 보여주었다.저자들은 "인간의 온실가스의 증가는 전례 없는 지역 [13][14]온난화를 가져왔다"고 결론짓는다.

2020년 6월 20일 처음으로 북극권 내에서 100°F 이상의 온도를 측정하였다.이런 날씨는 2100년까지 그 지역에서만 예상되었다.3, 4, 5월 북극의 평균 기온은 평년보다 10°[15][16]C 높았다.2020년 7월에 발표된 귀인 연구에 따르면, 인간이 유발한 온난화 없이, 이 폭염은 8만 년에 단 한 번 발생할 수 있다.기상현상이 지금까지 발견된 [17]것 중 가장 강력한 인위적인 기후변화다.이러한 폭염은 일반적으로 제트 기류의 비정상적인 상태에 기인한다.

일부 과학자들은 북극이 더 빨리 따뜻해지기 때문에 기후 변화가 북극과 더 남쪽 영토 사이의 온도 차이를 줄임으로써 제트기류를 느리게 만들 것이라고 제안한다.이는 이러한 [18]폭염의 발생을 촉진할 수 있다.과학자들은 2020년의 폭염이 이러한 [19]변화의 결과인지 알지 못한다.

지구 기온이 산업화 이전 수준에서 1.5도 상승하면 여름과 가을에 북극의 강수량이 눈에서 비로 바뀌어 빙하가 녹고 영구 동토층 해빙이 증가할 것이다.두 효과 모두 더 많은 [20]온난화로 이어집니다.

기후 변화의 영향 중 하나는 북극의 번개 수가 크게 증가하는 것이다.번개는 [21]산불의 위험을 높인다.

북극 증폭

지구의 극은 지구의 다른 곳보다 지구의 기후 변화에 더 민감하다.지구 온난화가 진행 중인 상황에서 극지방은 저위도 지역보다 더 빨리 따뜻해지고 있다.북극은 북극 증폭(AA)으로 알려진 지구 평균보다 두 배 이상 빨리 따뜻해지고 있다.이 현상의 주된 원인은 얼음이 녹음으로써 더 어두운 땅이나 바다를 발견하게 되고 더 많은 햇빛을 흡수하여 더 많은 [22][23][24][25]열을 발생시키는 얼음-알베도 피드백입니다.2019년의 연구는 대형 AA의 주요 동인으로 CO 증가 하에서2 해빙 손실을 확인했다.따라서 대형 AA는 "새로 개방된 물에서 [26]방출되는 장파 방사선과 열 유속이 증가하기 때문에" 중요한 해빙 손실을 겪는 지역에서 10월부터 4월까지만 발생한다.

북극 증폭은 중위도 날씨에 상당한 영향을 미쳐 더 지속적인 고온 건조 극단과 겨울 대륙 [27][25]냉각에 기여한다는 주장이 제기되었다.

블랙 카본

흑탄소 퇴적물(북극 선박의 중유(HFO) 연소로 인한)은 대기 중의 태양 복사를 흡수하고 눈과 얼음에 퇴적될 때 알베도를 강하게 감소시켜 눈과 [28]해빙의 융해 효과를 가속화한다.2013년 연구에 따르면 석유 추출 현장의 가스 폭발은 북극에 [29][30]퇴적된 흑탄소의 40% 이상을 차지한다.최근의 연구는 북극 표면 흑탄소의 과반수(56%)가 러시아로부터의 배출에 기인하고, 그 뒤를 이어 유럽의 배출이 뒤따랐으며, 아시아도 대규모 [31][28]공급원이었다.

2015년 연구에 따르면, 블랙 카본 배출과 다른 사소한 온실 가스의 약 60% 감소는 [32]2050년까지 북극을 0.2°C까지 냉각시킬 수 있다.그러나 2019년 한 연구에 따르면 "선박 활동 증가로 인해 흑탄소 배출량이 지속적으로 증가할 것"이며, 특히 [33]어선들이 이에 해당한다.

해빙의 감소

북극 해빙 감소는 최근 수십 년 동안 일어났고 기후 변화의 영향이다; 북극해의 해빙은 겨울에 다시 얼는 것보다 더 많이 녹았다.온실가스의 강요로 인한 지구 온난화는 북극 해빙의 감소에 책임이 있다.북극 해빙 감소의 영향은 다음과 같다.얼음이 없는 여름, 증폭된 북극 온난화, 극지 소용돌이 파괴, 대기 화학 변화, 대기 상태 변화, 식물, 동물 및 미생물 생물 변화, 변화된 운송 옵션 및 인간에 대한 기타 영향.

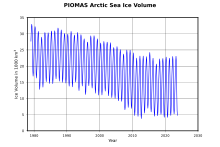

북극의 해빙은 현재 면적, 범위 및 부피가 감소하고 있으며, 21세기 초에 가속화되어 10년당 -4.7%의 감소율을 보이고 있다(첫 번째 [34][35][36]위성 기록 이후 50% 이상 감소).또한 여름철 해빙은 21세기 [37]중에 사라질 것으로 생각된다.이러한 해빙 손실은 지표면 기반 북극 증폭의 주요 요인 중 하나이다.해빙 영역은 얼음으로 덮인 총 면적을 의미하며, 해빙 범위는 해빙의 15% 이상이 포함된 바다의 면적인 반면,[38] 부피는 북극의 총 얼음의 양이다.범위와 면적의 변화

해빙 가장자리의 신뢰성 있는 측정은 1970년대 후반 위성시대와 함께 시작되었다.이 시간 이전에는 해빙 영역과 범위가 선박,[39] 부표 및 항공기의 조합에 의해 덜 정밀하게 모니터링되었다.이 자료는 지구 온난화에 기인하는 장기적인 부정적인 경향을 보여주고 있지만,[40] 매년 상당한 양의 변화가 있다.이러한 변동의 일부는 북극의 진동과 같은 영향과 관련이 있을 수 있으며, 그 자체가 지구 [41]온난화와 관련이 있을 수 있다.

북극 전체 얼음 커버리지의 감소 속도가 빨라지고 있다.1979년부터 1996년까지 전체 얼음 커버리지의 10년당 평균 감소는 얼음 범위가 2.2%, 얼음 면적은 3% 감소했다.2008년까지의 10년간, 이러한 수치는 각각 10.1%, 10.7%로 상승했습니다.이는 1979-2007년 10년 평균 10.2%,[42] 11.4% 후퇴한 연중 얼음(즉, 연중 지속되는 다년생 얼음)의 9월 - 9월 손실률과 비교된다.

북극 해빙 9월 최소 범위(SIE)(즉, 해빙 커버리지가 15% 이상인 지역)는 2002년, 2005년, 2007년, 2012년(532만 km2), 2016년 및 2019년(565만 km2)[43][44][45]에 새로운 최저치를 기록했다.2007년 녹는 계절은 1979-2000년 평균보다 최소 39% 낮았고, 인간의 기억으로는 처음으로 전설적인 북서항로가 완전히 [46]개통되었다.2019년 7월 동안 북극에서 가장 따뜻한 달이 기록되었으며, SIE(750만 km2)와 해빙량(8900km3)이 가장 낮았다.SIE 감소의 10진수 추세를 -13%[45]로 설정합니다.현재 SIE는 1970년대 [47]이후 50%나 축소됐다.

2008년부터 2011년까지 북극 해빙 최소 범위는 2007년보다 높았지만 [48][49]예년 수준으로 돌아가지 않았다.그러나 2012년에는 녹는 [50]계절이 3주 남은 8월 말에 2007년 최저치를 경신했다.이는 계속 하락하여 2012년 9월 16일 342만 평방 킬로미터(132만 평방 마일)로 바닥을 쳤다. 즉, 2007년 9월 18일의 최저치보다 76만 평방 킬로미터(293,000 평방 마일) 낮고 1979-2000년 [51][52]평균치보다 50% 낮았다.

음량의 변화

해빙 두께장과 그에 따른 얼음 부피와 질량은 확장보다 훨씬 더 판단하기 어렵다.정확한 측정은 제한된 수의 지점에서만 수행할 수 있습니다.얼음과 눈의 두께의 차이가 크기 때문에 공기 및 우주 전달 측정의 일관성을 신중하게 평가해야 한다.그럼에도 불구하고, 연구는 빙하기와 [48]두께의 급격한 감소에 대한 가정을 뒷받침했다.북극의 얼음 면적과 범위가 점점 감소 추세를 보이는 반면, 북극의 얼음 부피는 얼음 범위보다 훨씬 더 큰 감소를 보인다.1979년 이후 얼음의 양은 80% 감소했으며 지난 10년 동안 얼음의 양은 가을에 36%, 겨울에 [54]9% 감소했습니다.그리고 현재 겨울 해빙의 70%가 계절 [47]얼음으로 바뀌었습니다.

여름 해빙 끝?

2007년 IPCC의 제4차 평가 보고서는 해빙 예측의 현재 상태를 요약했다. "북극에서는 (글로벌 해빙 커버의) 감소가 가속화되고 있으며, 일부 모델은 21세기 후반의 고배출 A2 시나리오에서 여름 해빙 커버가 완전히 사라질 것으로 예측하고 있다.① 그러나 현재의 기후 모델은 해빙 [40]후퇴 속도를 과소평가하는 경우가 많다.여름에 얼음이 없는 북극은 최근 지질 역사상 전례가 없을 것이다. 왜냐하면 현재 과학적 증거가 지난 70만 [55][56]년 동안 얼음이 없는 극지방 바다를 나타내지 않기 때문이다.

북극해에는 2100년 이전에 여름 해빙이 없을 가능성이 높지만, 많은 다른 날짜들이 예상되어 2035년부터 [57][58]2067년경까지 9월에 거의 완료에서 완전히 손실된 것으로 나타났다.

그린란드 빙상 녹기

모델들은 [59]21세기 그린란드 빙상이 녹으면서 해수면이 약 5cm(2인치) 상승할 것으로 예측하고 있다.또한 그린란드는 향후 1,000년 이상 [51][60]동안 거의 완전히 녹기 시작할 만큼 2100년까지 충분히 따뜻해질 것으로 예측된다.2012년 7월 초,[61] 빙상의 97%가 정상들을 포함한 어떤 형태의 표면 융해를 경험했습니다.

GRACE 위성이 측정한 얼음 두께는 얼음 질량 손실이 가속화되고 있음을 나타냅니다.2002-2009년 동안 손실률은 137 Gt/yr에서 286 Gt/yr로 증가했으며,[62] 매년 평균 30 기가토넨의 질량이 전년보다 더 많이 손실되었다.녹는 속도는 2019년에 2003년보다 4배 더 높았다.2019년 용해는 불과 2개월 [63][64]만에 2.2mm의 해수면 상승에 기여했습니다.전반적으로, 녹는 현상이 발생할 뿐만 아니라 전년대비 가속화되고 있다는 징후가 압도적으로 나타나고 있습니다.

"Nature Communications Earth and Environment"에 게재된 연구에 따르면 그린란드 빙상은 아마도 되돌릴 수 없는 지점을 지났을 것이며, 이는 기온 상승이 완전히 멈추거나 기후가 조금 추워지더라도 녹는 것은 계속될 것이라는 것을 의미한다.이러한 결과는 그린란드 중앙에서 해안으로 얼음이 이동하면서 얼음과 더 따뜻한 해안물 사이에 더 많은 접촉이 생기고 더 많은 녹음과 분해를 초래하기 때문입니다.또 다른 기후 과학자는 해안 근처의 모든 얼음이 녹은 후에, 바닷물과 얼음 사이의 접촉이 더 이상의 [63][64]온난화를 막을 수 있는 것을 멈출 것이라고 말한다.

2020년 9월, 위성사진은 그린란드 [65]니오갈브헤르데스피오르덴의 마지막 남은 빙붕에서 큰 얼음 덩어리가 많은 작은 조각으로 산산조각 난 것을 보여주었다.이 빙상은 내부 빙상과 연결되어 있으며, 앞으로 몇 년 안에 탈착을 위한 핫스팟이 될 수 있습니다.

이 녹는 것의 또 다른 예기치 않은 효과는 이 지역에서 미군의 활동과 관련이 있다.구체적으로, 수년간 [66]핵폐기물을 생산해 온 핵발전기지인 캠프 센추리입니다.2016년, 한 그룹의 과학자들은 환경에 미치는 영향을 평가했고 향후 수십 년 동안의 변화된 날씨 패턴으로 인해 녹은 물이 핵폐기물, 2만 리터의 화학폐기물, 2,400만 리터의 처리되지 않은 하수물을 환경으로 방출할 수 있을 것으로 추정했다.그러나 지금까지 미국이나 덴마크 어느 쪽도 [67]청소에 대한 책임을 지지 않았다.

식생 변화

기후 변화는 북극의 식물에 강한 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 그 중 일부는 이미 목격되고 있다.식생의 이러한 변화는 식물 [69]군집 형성에 도움이 되는 영양 순환, 습도 및 기타 주요 생태적 요인 패턴에 영향을 미치는 CO, TΩ의2 증가 및 생태적 순환의 중단뿐만 아니라 경관 규모의 메탄 [68]배출의 증가와 관련이 있다.

지난 몇 년간 식물이 기후 변화에 어떻게 적응했는지에 대한 많은 정보원은 북극 지역의 식물 변화를 정량화하는 데 도움이 되는 위성 기록에서 나온다.수십 년 동안, NASA와 NOAA 위성은 우주에서 식물들을 지속적으로 관찰해왔다.Moderate Resolution Imaging Spectorradiometer(MODIS) 및 Advanced Very-High-Radiometer(AVHRR) 기기 및 기타 [70]기기는 식물 잎에 반사되는 가시광선 및 근적외선 빛의 강도를 측정합니다.과학자들은 이 정보를 광합성 활동 또는 가장 자주 사용되는 풍경의 "녹색"의 지표인 정규화된 차이 식생 지수(NDVI)[71]를 계산하기 위해 사용합니다.또한 향상된 식생 지수(EVI) 또는 토양 조정 식생 지수(SAVI)[71]와 같은 다른 지수들도 존재한다.

이러한 지수는 식물 생산성의 대용물로 사용될 수 있으며, 시간에 따른 변화는 식물들이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 정보를 제공할 수 있다.북극에서 식생 변화를 정의하는 데 가장 많이 사용되는 두 가지 방법 중 하나는 북극 녹화와 북극 갈색의 개념이다.전자는 상기 녹색지수에서 플러스 경향을 나타내며 식물 피복이나 바이오매스의 증가를 나타내는 반면 갈색이 그러한 [71]변수들의 감소와 함께 마이너스 경향으로 폭넓게 이해될 수 있다.

최근 연구를 통해 이 두 과정이 최근 몇 년 동안 어떻게 진행되었는지 알 수 있었습니다.1985년부터 2016년까지 툰드라에서 표본 추출된 전체 현장의 37.3%에서 녹화가 발생한 반면 갈색이 관찰된 곳은 [72]4.7%에 불과했다.녹화는 대부분 여름 기온, 토양 온도 및 토양 [72]수분이 높은 부지와 관련이 있기 때문에 특정 변수가 이 분포에 영향을 미쳤다.한편, 갈변은 냉각과 [72]건조를 겪고 있는 더 추운 장소와 관련이 있는 것으로 밝혀졌다.전반적으로, 이는 북극 툰드라 지역의 식물 생산성, 높이, 바이오매스 및 관목 우위의 증가의 결과로 북극 툰드라의 상당 부분에 걸쳐 광범위한 녹화가 발생하고 있다는 그림을 그리고 있다.

북극의 이러한 식물 확대는 식물 유형에 따라 동등하지 않다.현재 직면한 북극 툰드라의 가장 극적인 [73]변화 중 하나는 관목의 확장이다. 이는 대기 온도 상승으로 인해 강수량이 줄어들면서 관목형 식물이 이전에 이끼와 이끼가 지배하던 지역을 차지하고 있는 "관목화"로 알려진 북극 전체의 추세에 기여하고 있다.이러한 변화는 [74]툰드라 생물군이 현재 지구상의 어떤 생물군보다 가장 빠른 변화를 겪고 있다는 것을 고려하는데 기여한다.

이끼와 이끼에 대한 직접적인 영향은 종 수준에서 매우 적은 연구가 존재하기 때문에 불분명하지만, 기후 변화는 더 많은 변동과 더 빈번한 극단적인 [75]사건을 야기할 가능성이 있다.관목의 확장은 영구 동토층 동토층에 영향을 미칠 수 있지만, 현재로서는 상황이 상당히 불분명하다.겨울에는 관목들이 눈을 더 많이 가둬서 극심한 추위로부터 영구 동토층을 보호하지만, 여름에는 직사광선으로부터 땅을 가리고, 이 두 가지 효과가 어떻게 서로 상쇄되고 균형을 이루는지 아직 [76]잘 알려지지 않았다.온난화는 툰드라 생태계가 직면하고 있는 급격한 변화에 기여하면서 식물 군집에 전반적으로 변화를 일으킬 가능성이 있다.관목의 범위와 바이오매스가 증가할 수 있는 반면, 온난화는 또한 이끼 캠피온과 같은 쿠션식물의 감소를 야기할 수 있으며, 쿠션식물이 영양 수준에 걸쳐 촉진제 종으로 작용하고 몇몇 환경에서 중요한 생태적 틈새를 채우는 것으로, 이것은 이러한 생태계에 심각한 영향을 미칠 수 있는 계단식 효과를 일으킬 수 있습니다.기능하고 [77]구조화되어 있습니다.

이러한 관목의 확대는 알베도 [78]효과와 같은 다른 중요한 생태 역학에도 강한 영향을 미칠 수 있다.이러한 관목은 툰드라의 겨울 표면을 방해받지 않고 균일한 눈에서 [79]눈 덮개를 방해하는 돌출된 가지와 혼합된 표면으로 변화시킨다. 이러한 유형의 눈 덮개는 알베도 효과가 낮으며, 최대 55% 감소하여 지역 및 [79]지구 기후 온난화에 긍정적인 피드백 루프에 기여한다.알베도 효과의 감소는 더 많은 방사선이 식물에 흡수되고, 따라서 표면 온도가 상승하여 현재 표면 대기 에너지 교환을 방해하고 영구 [79]동토층의 열 상태에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.탄소 순환은 또한 이러한 식생 변화에 영향을 받고 있는데, 툰드라의 일부가 관목 덮개를 늘리면서 탄소 [80]순환이라는 측면에서 한대 숲처럼 행동합니다.이것은 온도가 따뜻해지면 영구 동토층 해빙과 탄소 방출이 증가하지만 성장을 [80]증가시킨 식물로부터의 탄소 포획으로 이어지기 때문에 탄소 순환을 가속화하고 있다.이 균형이 한 방향으로 갈지 다른 방향으로 갈지는 확실치 않지만, 연구 결과에 따르면 이것이 결국 대기 [80]중 이산화탄소의 증가로2 이어질 가능성이 더 높은 것으로 나타났다.

상황에 대한 보다 생생하고 지리적으로 초점을 맞춘 개요를 위해, 위의 지도는 1982년 7월부터 2011년 12월 사이의 북극 식생 지수 추세를 보여준다.NDVI 지수에 따르면 녹색 색조는 식물의 생산성과 풍부성이 증가한 지역을 나타내고 갈색 색조는 광합성 활동이 감소한 지역을 나타낸다.지도는 캐나다, 러시아, 스칸디나비아의 최북단 지역인 북극의 나무가 없는 툰드라 생태계에 녹색의 고리를 보여준다.이전에는 툰드라의 "관목"의 일부로 툰드라 풀이 지배하던 지역에서 키가 큰 관목과 나무가 자라기 시작했다.연구자들은 식물의 성장이 전체적으로 7~10% 증가했다고 결론지었다.

그러나, 특히 북미의 한대 숲은 온난화에 대해 다른 반응을 보였다.많은 한대 숲이 푸르렀지만, 이러한 추세는 북극의 툰드라만큼 강하지 않았고, 대부분 관목의 확장과 [81]성장 증가로 특징지어졌습니다.북미의 일부 한대 숲은 실제로 연구 기간 동안 갈색을 경험했습니다.가뭄, 산불 활동 증가, 동물 행동, 산업 오염, 그리고 많은 다른 요소들이 [71]갈색을 유발하는 원인이 되었을 수 있다.

북극의 식물에 영향을 미치는 또 다른 중요한 변화는 북극권의 산불의 증가이다. 이 산불은 2020년에 CO [82]배출 기록을 깨고2 배출되는 이산화탄소의 244메가톤에 도달했다.이는 대부분 북극 [82]위도에서 발견되는 물에 잠긴 식물의 축적에서 비롯된 탄소가 풍부한 토양의 연소 때문이다.이러한 토탄지는 온도가 상승함에 따라 연소될 가능성이 높아지고 있지만, 자체 연소 및 CO 방출은2 양성 피드백 [82]루프에서 연소될 가능성에 기여합니다.

수생식물의 측면에서, 해빙의 감소는 지난 30년 동안 식물성 플랑크톤의 생산성을 약 20% 향상시켰다.그러나, 대부분의 동물성 플랑크톤이 선호하는 식량원인 식물성 플랑크톤이 작은 종류만큼 증가하지 않은 것으로 보이기 때문에 해양 생태계에 미치는 영향은 불분명하다.지금까지 북극 식물 플랑크톤은 지구 탄소 [83]순환에 큰 영향을 미치지 않았다.여름에, 젊고 얇은 얼음 위의 녹은 연못은 햇빛이 얼음을 통과하도록 했고, 이는 식물성 플랑크톤이 예기치 않은 농도로 꽃을 피울 수 있게 해주었다. 비록 이 현상이 얼마나 오랫동안 일어났는지,[84] 또는 더 넓은 생태학적 순환에 미치는 영향은 알려지지 않았지만 말이다.

동물의 변화

아한대 기후대의 북상 이동은 그 기후에 적응한 동물들이 북극의 순수한 기후에 적응한 종들을 대체하기 위해 먼 북쪽으로 이동하도록 허용하고 있다.북극종이 완전히 대체되지 않는 곳에서는, 그들은 종종 그들의 남쪽 친척과 이종 교배를 한다.느리게 번식하는 척추동물 종들 중에서, 이것은 보통 그 속의 유전적 다양성을 감소시키는 효과가 있다.또 다른 우려는 브루셀라증이나 포카인 디스템퍼 바이러스와 같은 전염병이 이전에 감염되지 않은 사람들에게 퍼지는 것이다.이것은 이전에 [85]해빙에 의해 격리되었던 해양 포유류들 사이에서 특히 위험하다.

2007년 4월 3일, 미국 야생동물 연맹은 미국 의회에 북극곰을 멸종위기종법에 [86]포함시킬 것을 촉구했다.4개월 후, 미국 지질 조사국은 북극 해빙이 향후 50년 동안 급격히 줄어들어 결과적으로 북극곰 서식지의 많은 부분을 파괴할 것이라는 1년간의 연구를[87] 완료했다.이 곰들은 알래스카에서 사라지겠지만 캐나다 북극 군도와 그린란드 [88]북부 해안 지역에 계속 존재할 것이다.2차 생태학적 영향 또한 해빙의 수축에서 비롯된다. 예를 들어, 북극곰은 늦게 형성되고 팩 얼음이 일찍 녹는다는 이유로 바다표범 사냥의 역사적인 기간이 거부된다.

마찬가지로, 북극 온난화는 바다코끼리,[89] 바다표범, 여우 또는 [90]순록과 같은 많은 다른 북극 해양 포유류 종들의 먹이와 번식 생태에 부정적인 영향을 미친다.2019년 7월에는 기후 [91]변화와 관련된 강수량이 적어서 200마리의 스발바르 순록이 굶어 죽은 채 발견되었다.

단기적으로 기후 온난화는 북극에서 번식하는 많은 해안새의 [92]둥지 주기에 중립적이거나 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

영구 동토층 해빙

영구 동토층은 북극 지형 [93]내 수문 시스템과 생태계의 중요한 구성요소이다.북반구에서 육지 영구 동토층은 약 1,800만2 [94]km로 구성되어 있습니다.영구 동토층 내 토양유기탄소(SOC) 총재고는 1,460~1,600Pg(1Pg=10억톤)로 추정되며, 이는 현재 대기 [95][96]중 탄소량의 2배에 해당한다.

인간이 일으킨 기후 변화는 북극의 영구 동토층 해빙을 일으키는 더 높은 기온으로 이어진다.다양한 형태의 북극 영구 동토층이 녹으면 많은 양의 탄소가 [97]대기 중으로 방출될 수 있다.

2019 북극 성적표는 북극 영구 동토층이 연간 0.3 Pg C를 방출하는 것으로 추정했다.그러나 최근 연구에서는 북극 겨울 동안 북쪽 영구 동토층에서 방출된 탄소가 성장기 평균 탄소 흡수량을 상쇄하기 때문에 이 추정치를 0.6Pg로 증가시켰다.통상적인 비즈니스 배출 시나리오 RCP 8.5에서는 북쪽 영구 동토층으로부터의 겨울 CO2 배출이 2100년까지 41%, 중간 시나리오 RCP 4.5에서는 [98]17% 증가할 것으로 예측된다.

갑작스런 해빙

영구 동토층 해빙은 기후 온난화가 지표면에서 영구 동토층 온도를 높이고 점차적으로 내려갈 때에만 서서히 발생하는 것이 아니다.그러나 영구 동토층의 20% 미만에 갑작스런 해빙이 존재하며 영구 동토층에 저장된 탄소의 절반에 영향을 미칩니다.점진적인 영구 동토층 해빙과는 대조적으로, 갑작스러운 해빙은 수년 또는 심지어 며칠 만에 영구 동토층의 광범위한 영역에 빠르게 영향을 미친다.따라서, 점진적인 해빙과 비교했을 때, 갑작스러운 해빙은 탄소 배출량을 125–190%[99][100]까지 증가시킨다.

지금까지 영구 동토층 탄소 피드백(PCF) 모델링은 갑작스러운 해빙을 고려하기 보다는 점진적인 영구 동토층 해빙에 주로 초점을 맞추었으며, 따라서 영구 동토층 탄소 [99]방출을 크게 과소평가했다.그럼에도 불구하고, 2018년의 연구는 열강호수를 설명하기 위해 현장 관측, 방사성 탄소 연대 측정 및 원격 감지를 이용하여, [100]2100년까지 갑작스러운 해빙이 영구 동토층 탄소 배출량을 두 배 이상 증가시킬 것이라는 것을 알아냈다.그리고 2020년의 두 번째 연구는 높은 RCP 8.5 시나리오에서 250만 km2에 걸친 갑작스러운 해빙 탄소 배출이 점유하고 [99]있는 전체 1800만 km2에 걸친 지표면 부근 영구 동토층의 점진적인 해빙과 동일한 피드백을 제공할 것으로 예상된다는 것을 보여주었다.

영구 동토층 해빙은 산업 기반시설에 위협이 된다.2020년 5월, 기후 변화로 인한 영구 동토층이 녹으면서 북극에서 발생한 최악의 기름 유출 사고가 발생했다.영구 동토층이 녹으면서 연료 탱크가 붕괴되어 6,000톤의 디젤이 육지에, 15,000톤의 디젤이 물에 흘렀다.암바르나야 강, 달디칸 강, 그리고 많은 작은 강들이 오염되었다.오염은 타이미르 반도 전체의 물 공급에 중요한 Pyasino 호수에 도달했다.연방 차원의 비상사태가 선포되었다.러시아 영토의 65%를 차지하는 영구 동토층에는 많은 건물과 인프라가 건설되어 있으며, 이러한 건물들은 모두 녹으면서 피해를 입을 수 있다.해빙은 또한 매몰된 유독 [101][102]폐기물 현장에서 유독성 물질이 누출되는 원인이 될 수 있다.

해저 영구 동토층

해저 영구 동토층은 해저에서 발생하며 극지방의 [103]대륙붕에 존재한다.따라서 "현재 침수된 마지막 빙하 최대치(LGM, ~26500BP) 동안 노출된 미글레이티드 대륙붕 지역"으로 정의할 수 있다.유기물(OM)과 메탄(Methan)의 대량 비축량(CH4)는 해저 영구 동토층 아래 및 내부에 축적된다.이 메탄 공급원은 메탄 포접액과는 다르지만, 지구의 기후 [94]시스템에서 전반적인 결과와 피드백에 기여합니다.

해빙은 해안선과 [24]그 부근의 메탄 퇴적물을 안정화시키는 역할을 하며, 쇄설물이 분해되어 물기둥으로 분출되어 결국 대기에 도달하는 것을 막습니다.메탄은 해저 영구 동토층에서 바다로 방출된다.폭풍우 동안, 바람으로 움직이는 공기-바다 가스 교환이 대기 중 비등 과정을 가속화할 때, 물기둥의 메탄 수치는 급격히 떨어집니다.이 관찰된 경로는 해저 영구 동토층에서 나온 메탄이 갑작스러운 변화 대신 다소 느리게 진행될 것임을 시사한다.하지만, 지구 온난화와 대기 중의 온실 가스의 추가 축적으로 인해 추진되는 북극 사이클론은 이 메탄 매장으로부터 더 많은 방출에 기여할 수 있는데,[104] 이것은 북극에 매우 중요하다.영구 동토층 열화의 메커니즘에 대한 업데이트는 [105]2017년에 발표되었다.

현재의 해저 영구 동토층은 약 200만 km2(육상 영구 동토층 면적의 약 1/5)로 추정되며 이는 LGM 이후 30~50% 감소한 것이다.OM에 약 560 GtC, CH에4 약 45 GtC를 포함하고 있으며, 현재 방출량은 각각 18, 38 MtC이며, 이는 LGM(약 14,000년 전) 이후 해저 영구 동토층이 온난화와 해빙을 경험하고 있기 때문이다.사실 해저 영구 동토층은 기후 온난화에 천년 단위로 반응하기 때문에, 물에 방출되는 현재의 탄소 플럭스는 LGM 이후에 발생하는 기후 변화에 반응한다.따라서 인간이 주도하는 기후변화가 해저 영구 동토층에 미치는 영향은 오늘로부터 수백 년 또는 수천 년 후에나 나타날 것이다.통상적인 비즈니스 배출 시나리오 RCP 8.5의 예측에 따르면, 2100년까지 해저 영구 동토층에서 43 GtC, 2300년까지 190 GtC가 방출될 수 있다.한편, 저배출 시나리오 RCP 2.6의 경우, 배출량이 30% 감소하는 것으로 추정됩니다.이는 향후 [94]몇 세기 동안 인공적으로 추진되는 탄소 방출의 현저한 가속화를 구성한다.

세계의 다른 지역에 미치는 영향

해양순환에 대하여

비록 이것이 가까운 미래에 있을 것 같지 않다고 생각되지만, 갑작스러운 기후 변화 [106]사건인 젊은 드라이아스의 원동력이 된 것으로 여겨지는 것과 유사한 열염 순환의 폐쇄가 있을 수도 있다는 것이 또한 제안되었다.완전 정지 가능성은 낮지만, 이 흐름의 감속과 기후에 대한 영향의 약화는 이미 확인되었으며, 2015년 연구에 따르면 대서양 자오선 반전 순환(AMOC)은 지난 100년 [5]동안 15%에서 20%까지 약해졌다.이러한 둔화는 북대서양의 냉각으로 이어질 수 있지만, 지구 온난화에 의해 완화될 수는 있지만,[107] 어느 정도까지는 명확하지 않다.열대성 패턴의 변화, 북대서양 폭풍의 강도와 잠재적인 [107]영향 중 유럽의 농작물 생산성의 감소와 함께 이것의 추가적인 영향이 전 세계적으로 느껴질 것이다.

또한 해양 순환에 더 일반적인 장애가 발생할 가능성이 있으며, 이것은 해양 무독성 사건을 초래할 수 있습니다; 이것들은 먼 과거에 훨씬 더 흔했던 것으로 여겨집니다.오늘날 그러한 사건에 대한 적절한 전제 조건이 존재하는지 여부는 불분명하지만, 이러한 해양 무독성 사건은 먼 과거에 [108]CO 배출 증가에 의해2 추진된 영양소 유출에 의해 주로 발생한 것으로 생각된다.이것은 현재의 기후 변화와 불안하게 평행하지만, 이러한 현상을 일으킨 것으로 생각되는 CO의 양은2 현재 우리가 직면하고 있는 수준보다 훨씬 높기 때문에,[109] 이 규모의 영향은 단기간에 일어날 가능성이 낮은 것으로 여겨집니다.

혹한의 겨울날씨

이 섹션은 기상학 또는 기후변화 전문가의 주의가 필요합니다.구체적인 문제는 섹션 확인, 출처 개선 및 텍스트 확장(즉, 설명 포함)이 필요하다는 것입니다. Project Wiki 하는 데 이 될 수 . (2022년 2월) |

2021년, 과학자들은 북극의 가속되고 변동성이 높은 온난화로 인해 성층권 극 소용돌이 [110][111]교란 현상을 통해 2021년 2월 북미 한파를 포함한 아시아와 북미 지역에 걸쳐 극도로 추운 겨울 날씨가 더 자주 발생하고 있다고 보고했다.하지만, 연구 전에, 일부 연구원들은 온난화가 이러한 사건들을 덜 발생시킬 것이라고 말했다.이러한 결론은 여전히 논란이 [112][additional citation(s) needed]많은 것으로 여겨진다.

사람에 대한 영향

영유권 주장

지구 온난화가 극지방의 얼음을 축소시키고 있다는 증거가 증가하면서, 주권 [113]보호와 더불어 자원 개발과 새로운 항로를 건설하려는 몇몇 국가의 북극 영토 주장의 긴급성을 더하고 있다.

얼음 바다의 커버리지가 해마다 감소함에 따라 북극 국가(러시아, 캐나다, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴, 미국 및 그린랜드를 대표하는 덴마크)는 잠재적인 새로운 항로, 석유 및 가스 매장량에 대한 접근을 보장하기 위해 지정학적 단계에서 움직이고 있으며,[114] 이 지역 전체에 걸쳐 중복된 주장이 제기되고 있다.하지만, 북극에는 오직 하나의 육지 국경 분쟁이 있고, 다른 모든 분쟁은 바다에 관한 것이 한스 [115]섬이다.이 작은 무인도는 캐나다의 엘즈미어 섬과 그린란드 북부 해안 사이의 나레스 해협에 있습니다.그 지위는 1973년 캐나다와 [115]덴마크 사이의 조약에서 결정된 동등한 경계 사이의 지리적 위치로부터 비롯된다.비록 두 나라가 섬을 분할할 가능성을 인정했음에도 불구하고, 두 나라가 여전히 그들 [115]자신을 위해 섬을 주장하는 가운데, 섬에 대한 어떠한 합의도 이루어지지 않았다.

내해, 영해, 특히 배타적경제수역(EEZ)에 대한 요구가 중복되면 국가 간 마찰을 일으킬 수 있는 국가 간 해상 경계 측면에서 더 많은 활동이 있다.현재, 공식적인 해상 국경은 국제 [114]분쟁의 중심에 있는 삼각형의 국제 수역을 사이에 두고 있다.

이 청구권이 없는 땅은 유엔해양법협약에 청구권을 제출함으로써 얻을 수 있으며, 이러한 청구권은 대륙붕이 현재의 해양 경계를 넘어 국제해역까지 [114]뻗어 있다는 지질학적 증거에 근거할 수 있다.

덴마크와 러시아가 주장하는 북극이 상당 부분 포함되어 있고,[114] 그 일부도 캐나다와 논쟁하는 등 일부 중복된 주장은 국제기구의 결의가 여전히 계류 중이다.또 다른 예는 북서항로인데, 이 항로는 세계적으로 공해로 인정받고 있지만, 엄밀히 말하면 캐나다 [114]해역입니다.이로 인해 캐나다는 환경상의 이유로 통과할 수 있는 선박의 수를 제한하기를 원했지만, 미국은 [114]선박의 무제한 통행을 선호하며 그들에게 그럴 권한이 있다고 이의를 제기하고 있다.

원주민에 대한 영향

기후 변화가 가속화되면서, 그것은 점점 더 전 세계 사회에 직접적인 영향을 미치고 있다.이것은 특히 북극에 사는 사람들에게 해당된다. 북극에서는 세계의 다른 위도보다 더 빠른 속도로 기온 상승이 일어나고 있으며, 자연 북극 환경과 깊은 관련이 있는 전통적인 생활 방식이 이러한 [116]변화에 의해 야기되는 환경 파괴의 특별한 위험에 처해 있다.

대기의 온난화와 그에 따른 생태학적 변화는 이누이트와 같은 지역 사회에 도전장을 던진다.일부 작은 지역사회의 주요 생존 방법인 사냥은 [117]기온 상승에 따라 바뀔 것이다.해빙의 감소는 특정 종의 개체수를 감소시키거나 심지어 [116]멸종시킬 것이다.이누이트 공동체는 바다표범 사냥에 크게 의존하고 있는데, 바다표범은 바다표범 [118]사냥에 의존하고 있습니다.

강과 눈의 조건의 예상치 못한 변화는 순록을 포함한 동물 무리들이 이동 패턴, 분만지, 그리고 먹이 [116]제공 가능성을 바꾸게 할 것이다.좋은 해에는,[117] 몇몇 군집들은 특정 동물들의 상업적 수확으로 완전히 고용된다.다른 동물들의 수확은 매년 변동하고 기온의 상승과 함께 이누이트 사냥꾼들에게 계속 변화하고 이슈를 만들 것 같다, 예측 불가능성과 생태 순환의 혼란은 이미 가장 가난한 이누이트 공동체가 되는 것과 같은 심각한 문제에 직면한 이들 공동체의 삶을 더욱 복잡하게 만든다.그리고 [118]북미의 대부분의 실업자.

북극의 다른 교통수단은 현재의 온난화로 인해 부정적인 영향을 받고 있으며,[116] 육지의 일부 교통로와 파이프라인은 얼음이 녹으면서 차질을 빚고 있다.북극의 많은 지역사회는 보급품을 수송하고 이 지역에서 [116]저 지역으로 이동하기 위해 얼어붙은 도로에 의존한다.변화하는 풍경과 예측 불가능한 날씨로 인해 [119]북극에서는 새로운 도전들이 생겨나고 있다.연구원들은 이누이트 족이 만든 역사적, 현재의 흔적을 판 이누이트 족이 만든 발자국 지도에 기록했고, 해빙 형성과 해빙의 변화가 [120]이누이트 족이 만든 발자국의 경로에 변화를 가져왔다는 것을 발견했다.

북극해 항로는 대서양에서 북극해 중앙을 가로질러 태평양으로 이어지는 미래의 북극해 항로입니다.그 경로는 때때로 북극 횡단 경로라고도 불린다.북동항로(북해항로 포함)와 북서항로와는 대조적으로 북극 국가들의 영해를 대부분 피하고 국제 [121]공해상에 있다.

정부와 민간 기업들은 [122]북극에 대한 관심이 높아지고 있다.주요 새로운 항로가 열리고 있다: 2011년 북부 해상 항로는 34개의 통로가 있었고 북서 항로는 역사상 어느 [123]때보다도 많은 22개의 횡단이 있었다.선박회사들은 이러한 북쪽 항로의 단축된 거리로부터 이익을 얻을 수 있다.귀중한 광물, 해양 석유 및 [116]가스를 포함한 천연자원에 대한 접근은 증가할 것이다.지속적으로 움직이는 [116]얼음으로 인해 이러한 자원을 찾고 통제하는 것은 어려울 것이다.해빙이 줄어들면 [116]북극에 대한 안전과 접근성이 향상되기 때문에 관광도 증가할 수 있다.

북극 만년설이 녹으면 북해 항로의 교통량과 상업성이 증가할 가능성이 있다.예를 들어, 한 연구는 "아시아와 유럽 사이의 무역 흐름의 현저한 변화, 유럽 내 무역의 전환, 북극의 많은 선박 교통량 및 수에즈 교통량의 대폭적인 감소를 예상한다.예상되는 무역 변화는 또한 이미 위협받고 있는 북극 생태계에 상당한 압력을 가한다는 것을 의미한다."[124]

적응.

조사.

국가의

북극 지역, 캐나다, 덴마크(그린랜드), 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 러시아, 스웨덴 및 미국(알래스카) 내의 개별 국가는 러시아의 북극 및 남극 연구소와 같은 공공 및 민간 기관과 기관을 통해 독립적인 연구를 수행한다.북극의 주장은 없지만 가까운 이웃 국가인 중국 북극 및 남극국(CAA)과 같은 북극 연구도 수행한다.미국 국립해양대기청(NOAA)은 매년 북극 보고서 카드를 작성하며, 여기에는 과거 [125][126]기록과 비교하여 북극의 환경 조건의 최근 관측에 대한 동료 검토 정보가 수록되어 있다.

국제

국가 간 국제 협력 연구는 점점 더 중요해지고 있습니다.

- 북극 기후 변화는 정부간 기후변화위원회(IPCC)가 일련의 평가 보고서와 북극 기후 영향 평가에서 요약한다.

- 유럽우주국(ESA)은 2010년 4월 8일 크라이오샛-2를 발사했다.북극 빙하 변화율에 [127]대한 위성 데이터를 제공합니다.

- 국제 북극 부표 프로그램: 실시간 위치, 압력, 온도 및 보간된 빙속 데이터를 제공하는 부표를 배치하고 유지관리합니다.

- 국제 북극 연구 센터: 주요 참가국은 미국과 일본입니다.

- 국제 북극 과학 위원회: 3대륙 23개국을 포함한 다양한 회원국을 가진 비정부 기구(NGO).

- '북극 지역의 역할'은 국제 극지의 해와 함께 2007년 [128]10월 스웨덴 니내샴에서 열린 제2회 글로벌 변화 연구 국제회의의 초점이었다.

- SEARCH(환경 북극 변화 연구):원래 여러 미국 기관이 추진한 연구 프레임워크. 국제적 확장은 ISAC(International Study of Arctic[129] Change)이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ Kessler, Louise (May 2017). "Estimating the Economic Impact of the Permafrost Carbon Feedback". Climate Change Economics. 08 (2): 1750008. doi:10.1142/s2010007817500087. ISSN 2010-0078.

- ^ a b Arvelo, Juan (2011). An Under-Ice Arctic Geophysical Exploration Sonar System Concept To Resolve International Territorial Claims. Proceedings of Meetings on Acoustics. Vol. 12. Acoustical Society of America. p. 070002. doi:10.1121/1.3626896.

- ^ Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). "3.3.3 Especially affected systems, sectors and regions". Synthesis report (PDF). Climate Change 2007: Synthesis Report. A Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report of the Integovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Geneva, Switzerland: IPCC. Retrieved 15 September 2011.

- ^ Anisimov, O.A. (2007). "15.3.2 Projected atmospheric changes". In Parry, M.L.; et al. (eds.). Chapter 15: Polar Regions (Arctic and Antarctic). Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability: contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press (CUP): Cambridge, UK: Print version: CUP. This version: IPCC website. ISBN 978-0-521-88010-7. Retrieved 15 September 2011.

- ^ a b "Atlantic Ocean circulation shows "exceptional" slowdown". Physics Today. 2015. doi:10.1063/pt.5.028751. ISSN 1945-0699.

- ^ Francis, Jennifer A.; Vavrus, Stephen J. (17 March 2012). "Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes". Geophysical Research Letters. 39 (6): n/a. Bibcode:2012GeoRL..39.6801F. doi:10.1029/2012gl051000. ISSN 0094-8276. S2CID 15383119.

- ^ "Polar Regions (Arctic and Antarctic) — IPCC". Retrieved 18 May 2021.

- ^ Przybylak, Rajmund (2007). "Recent air-temperature changes in the Arctic" (PDF). Annals of Glaciology. 46 (1): 316–324. Bibcode:2007AnGla..46..316P. doi:10.3189/172756407782871666. S2CID 129155170.

- ^ "Surface Air Temperature". Arctic Program. Retrieved 18 May 2021.

- ^ 북극 기후 영향 평가(2004년):북극 기후 영향 평가.Cambridge University Press, ISBN 0-521-61778-2, 2013년 6월 28일 Wayback Machine 온라인 아카이브

- ^ 퀸, P.K., T.S. 베이츠, E. 바움 등(2007):북극의 단수명 오염물질: 기후 영향과 가능한 완화 전략, Vol. 7, S. 15669–15692, sihe online

- ^ McGrath, Matt (19 March 2022). "Climate change: Wildfire smoke linked to Arctic melting". BBC. Retrieved 20 March 2022.

- ^ 최소 44,000년 만에 가장 높은 북극 기온, 생명과학, 2013년 10월 24일

- ^ Miller, G. H.; Lehman, S. J.; Refsnider, K. A.; Southon, J. R.; Zhong, Y. (2013). "Unprecedented recent summer warmth in Arctic Canada". Geophysical Research Letters. 40 (21): 5745–5751. Bibcode:2013GeoRL..40.5745M. doi:10.1002/2013GL057188. S2CID 128849141.

- ^ Rosane, Olivia (22 June 2020). "A Siberian Town Just Hit 100 F Degrees". Ecowatch. Retrieved 23 June 2020.

- ^ King, Simon; Rowlatt, Justin (22 June 2020). "Arctic Circle sees 'highest-ever' recorded temperatures". BBC. Retrieved 23 June 2020.

- ^ Rowlatt, Justin (15 July 2020). "Climate change: Siberian heatwave 'clear evidence' of warming". BBC. Retrieved 17 July 2020.

- ^ Kuebler, Martin; Schauenberg, Tim (13 July 2020). "Record heat wave in Siberia: What happens when climate change goes extreme?". Deutch Welle. Retrieved 28 July 2020.

- ^ Serreze, Mark. "5 ways the extreme Arctic heat wave follows a disturbing pattern". Phys.org. Retrieved 28 July 2020.

- ^ Druckenmiller, Matthew; Thoman, Rick; Moon, Twila (14 December 2021). "2021 Arctic Report Card reveals a (human) story of cascading disruptions, extreme events and global connections". The Conversation. Retrieved 30 January 2022.

- ^ Chao-Fong, Léonie (7 January 2021). "'Drastic' rise in high Arctic lightning has scientists worried". The Guardian. Retrieved 30 January 2022.

- ^ Cecilia Bitz (2006) :Polar Amplification, RealClimate.org

- ^ Archer, D.; Buffett, B. (2005). "Time-dependent response of the global ocean clathrate reservoir to climatic and anthropogenic forcing" (PDF). Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 6 (3): Q03002. Bibcode:2005GGG.....603002A. doi:10.1029/2004GC000854.

- ^ a b Shakhova, N.; Semiletov, I.; Panteleev, G. (2005). "The distribution of methane on the Siberian Arctic shelves: Implications for the marine methane cycle". Geophysical Research Letters. 32 (9): L09601. Bibcode:2005GeoRL..32.9601S. doi:10.1029/2005GL022751.

- ^ a b J., Cohen, J. Zhang, X. Francis, J. Jung, T. Kwok, R. Overland, J. Ballinger, T. J. Bhatt, U. S. Chen, H. W. Coumou, D. Feldstein, S. Gu, H. Handorf, D. Henderson, G. Ionita, M. Kretschmer, M. Laliberte, F. Lee, S. Linderholm, H. W. Maslowski, W. Peings, Y. Pfeiffer, K. Rigor, I. Semmler, T. Stroeve, J. Taylor, P. C. Vavrus, S. Vihma, T. Wang, S. Wendisch, M. Wu, Y. Yoon (2020). Divergent consensuses on Arctic amplification influence on midlatitude severe winter weather. OCLC 1231551014.

- ^ Dai, Aiguo; Luo, Dehai; Song, Mirong; Liu, Jiping (10 January 2019). "Arctic amplification is caused by sea-ice loss under increasing CO2". Nature Communications. 10 (1): 121. Bibcode:2019NatCo..10..121D. doi:10.1038/s41467-018-07954-9. ISSN 2041-1723. PMC 6328634. PMID 30631051.

- ^ Coumou, D.; Di Capua, G.; Vavrus, S.; Wang, L.; Wang, S. (20 August 2018). "The influence of Arctic amplification on mid-latitude summer circulation". Nature Communications. 9 (1): 2959. Bibcode:2018NatCo...9.2959C. doi:10.1038/s41467-018-05256-8. ISSN 2041-1723. PMC 6102303. PMID 30127423.

- ^ a b Qi, Ling; Wang, Shuxiao (November 2019). "Sources of black carbon in the atmosphere and in snow in the Arctic". Science of the Total Environment. 691: 442–454. Bibcode:2019ScTEn.691..442Q. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.07.073. ISSN 0048-9697. PMID 31323589. S2CID 198135020.

- ^ Stohl, A.; Klimont, Z.; Eckhardt, S.; Kupiainen, K.; Chevchenko, V.P.; Kopeikin, V.M.; Novigatsky, A.N. (2013), "Black carbon in the Arctic: the underestimated role of gas flaring and residential combustion emissions", Atmos. Chem. Phys., 13 (17): 8833–8855, Bibcode:2013ACP....13.8833S, doi:10.5194/acp-13-8833-2013

- ^ Michael Stanley (10 December 2018). "Gas flaring: An industry practice faces increasing global attention" (PDF). World Bank. Archived from the original (PDF) on 15 February 2019. Retrieved 20 January 2020.

- ^ Zhu, Chunmao; Kanaya, Yugo; Takigawa, Masayuki; Ikeda, Kohei; Tanimoto, Hiroshi; Taketani, Fumikazu; Miyakawa, Takuma; Kobayashi, Hideki; Pisso, Ignacio (24 September 2019). "Flexpart v10.1 simulation of source contributions to Arctic black carbon". Atmospheric Chemistry and Physics. doi:10.5194/acp-2019-590. S2CID 204117555. Retrieved 18 May 2021.

- ^ "The Race to Understand Black Carbon's Climate Impact". ClimateCentral. 2017.

- ^ Zhang, Qiang; Wan, Zheng; Hemmings, Bill; Abbasov, Faig (December 2019). "Reducing black carbon emissions from Arctic shipping: Solutions and policy implications". Journal of Cleaner Production. 241: 118261. doi:10.1016/j.jclepro.2019.118261. ISSN 0959-6526. S2CID 203303955.

- ^ Huang, Yiyi; Dong, Xiquan; Bailey, David A.; Holland, Marika M.; Xi, Baike; DuVivier, Alice K.; Kay, Jennifer E.; Landrum, Laura L.; Deng, Yi (19 June 2019). "Thicker Clouds and Accelerated Arctic Sea Ice Decline: The Atmosphere‐Sea Ice Interactions in Spring". Geophysical Research Letters. 46 (12): 6980–6989. Bibcode:2019GeoRL..46.6980H. doi:10.1029/2019gl082791. ISSN 0094-8276. S2CID 189968828.

- ^ Senftleben, Daniel; Lauer, Axel; Karpechko, Alexey (15 February 2020). "Constraining Uncertainties in CMIP5 Projections of September Arctic Sea Ice Extent with Observations". Journal of Climate. 33 (4): 1487–1503. Bibcode:2020JCli...33.1487S. doi:10.1175/jcli-d-19-0075.1. ISSN 0894-8755. S2CID 210273007.

- ^ Yadav, Juhi; Kumar, Avinash; Mohan, Rahul (21 May 2020). "Dramatic decline of Arctic sea ice linked to global warming". Natural Hazards. 103 (2): 2617–2621. doi:10.1007/s11069-020-04064-y. ISSN 0921-030X. S2CID 218762126.

- ^ "Ice in the Arctic is melting even faster than scientists expected, study finds". NPR.org. Retrieved 10 July 2022.

- ^ "Daily Updated Time series of Arctic sea ice area and extent derived from SSMI data provided by NERSC". Archived from the original on 10 September 2013. Retrieved 14 September 2013.

- ^ Lawrence, D. M.; Slater, A. (2005). "A projection of severe near-surface permafrost degradation during the 21st century". Geophysical Research Letters. 32 (24): L24401. Bibcode:2005GeoRL..3224401L. doi:10.1029/2005GL025080. S2CID 128425266.

- ^ a b Stroeve, J.; Holland, M. M.; Meier, W.; Scambos, T.; Serreze, M. (2007). "Arctic sea ice decline: Faster than forecast". Geophysical Research Letters. 34 (9): L09501. Bibcode:2007GeoRL..3409501S. doi:10.1029/2007GL029703.

- ^ Comiso, Josefino C.; Parkinson, Claire L.; Gersten, Robert; Stock, Larry (2008). "Accelerated decline in Arctic sea ice cover". Geophysical Research Letters. 35 (1): L01703. Bibcode:2008GeoRL..35.1703C. doi:10.1029/2007GL031972. S2CID 129445545.

- ^ Comiso, Josefino C.; Parkinson, Claire L.; Gersten, Robert; Stock, Larry (3 January 2008). "Accelerated decline in the Arctic sea ice cover". Geophysical Research Letters. 35 (1): L01703. Bibcode:2008GeoRL..35.1703C. doi:10.1029/2007gl031972. ISSN 0094-8276. S2CID 129445545.

- ^ "Record Arctic sea ice minimum confirmed by NSIDC". Archived from the original on 29 July 2013.

- ^ Petty, Alek A.; Stroeve, Julienne C.; Holland, Paul R.; Boisvert, Linette N.; Bliss, Angela C.; Kimura, Noriaki; Meier, Walter N. (6 February 2018). "The Arctic sea ice cover of 2016: a year of record-low highs and higher-than-expected lows". The Cryosphere. 12 (2): 433–452. Bibcode:2018TCry...12..433P. doi:10.5194/tc-12-433-2018. ISSN 1994-0424.

- ^ a b Yadav, Juhi; Kumar, Avinash; Mohan, Rahul (21 May 2020). "Dramatic decline of Arctic sea ice linked to global warming". Natural Hazards. 103 (2): 2617–2621. doi:10.1007/s11069-020-04064-y. ISSN 0921-030X. S2CID 218762126.

- ^ "Arctic summer sea ice loss may not 'tip' over the edge". environmentalresearchweb. 30 January 2009. Archived from the original on 2 February 2009. Retrieved 26 July 2010.

- ^ a b Senftleben, Daniel; Lauer, Axel; Karpechko, Alexey (15 February 2020). "Constraining Uncertainties in CMIP5 Projections of September Arctic Sea Ice Extent with Observations". Journal of Climate. 33 (4): 1487–1503. Bibcode:2020JCli...33.1487S. doi:10.1175/jcli-d-19-0075.1. ISSN 0894-8755. S2CID 210273007.

- ^ a b "Arctic sea ice extent remains low; 2009 sees third-lowest mark". NSIDC. 6 October 2009. Retrieved 26 July 2010.

- ^ Black, Richard (18 May 2007). "Earth – melting in the heat?". BBC News. Retrieved 3 January 2008.

- ^ a b Meehl, G.A.; et al. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Chapter 10 (PDF). New York: Cambridge University Press.

- ^ a b Gregory JM; Huybrechts P; Raper SC (April 2004). "Climatology: threatened loss of the Greenland ice-sheet" (PDF). Nature. 428 (6983): 616. Bibcode:2004Natur.428..616G. doi:10.1038/428616a. PMID 15071587. S2CID 4421590.

The Greenland ice-sheet would melt faster in a warmer climate and is likely to be eliminated — except for residual glaciers in the mountains — if the annual average temperature in Greenland increases by more than about 3 °C. This would raise the global average sea-level by 7 metres over a period of 1000 years or more. We show here that concentrations of greenhouse gasses will probably have reached levels before the year 2100 that are sufficient to raise the temperature past this warming threshold.

- ^ NSIDC에 의해 확인된 북극 해빙 최소 기록

- ^ Zhang, Jinlun; D.A. Rothrock (2003). "Modeling global sea ice with a thickness and enthalpy distribution model in generalized curvilinear coordinates". Mon. Wea. Rev. 131 (5): 681–697. Bibcode:2003MWRv..131..845Z. CiteSeerX 10.1.1.167.1046. doi:10.1175/1520-0493(2003)131<0845:MGSIWA>2.0.CO;2.

- ^ Masters, Jeff (19 February 2013). "Arctic sea ice volume now one-fifth its 1979 level". weather underground. Archived from the original on 19 December 2013. Retrieved 14 September 2013.

- ^ Overpeck, Jonathan T.; Sturm, Matthew; Francis, Jennifer A.; et al. (23 August 2005). "Arctic System on Trajectory to New, Seasonally Ice-Free State". Eos, Transactions, American Geophysical Union. 86 (34): 309–316. Bibcode:2005EOSTr..86..309O. doi:10.1029/2005EO340001.

- ^ Butt, F. A.; H. Drange; A. Elverhoi; O. H. Ottera; A. Solheim (2002). "The Sensitivity of the North Atlantic Arctic Climate System to Isostatic Elevation Changes, Freshwater and Solar Forcings" (PDF). 21 (14–15). Quaternary Science Reviews: 1643–1660. OCLC 108566094. Archived from the original (PDF) on 10 September 2008.

{{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항journal=(도움말) - ^ Reich, Katharine (15 November 2019). "Arctic Ocean could be ice-free for part of the year as soon as 2044". phys.org. Retrieved 3 September 2020.

- ^ Kirby, Alex (11 August 2020). "End of Arctic sea ice by 2035 possible, study finds". Climate News Network. Retrieved 3 September 2020.

- ^ IPCC AR4 10장 [1] 표 10.7

- ^ "Regional Sea Level Change" (Figure 11.16). Intergovernmental Panel on Climate Change.

- ^ "NASA – Satellites See Unprecedented Greenland Ice Sheet Surface Melt". Retrieved 4 November 2012.

- ^ Velicogna, I. (2009). "Increasing rates of ice mass loss from the Greenland and Antarctic ice sheets revealed by GRACE". Geophysical Research Letters. 36 (19): L19503. Bibcode:2009GeoRL..3619503V. CiteSeerX 10.1.1.170.8753. doi:10.1029/2009GL040222. S2CID 14374232.

- ^ a b "Ohio State University. "Warming Greenland ice sheet passes point of no return: Even if the climate cools, study finds, glaciers will continue to shrink."". ScienceDaily. ScienceDaily. Retrieved 1 September 2020.

- ^ a b Pappas, Stephanie (17 August 2020). "Nothing will stop Greenland's ice sheet from shrinking now". Live Science. Retrieved 1 September 2020.

- ^ "Climate change: Warmth shatters section of Greenland ice shelf". BBC. 14 September 2020.

- ^ "A Top-Secret US Military Base Will Melt Out of the Greenland Ice Sheet". VICE Magazine. 9 March 2019.

- ^ Laskow, Sarah (27 February 2018). "America's Secret Ice Base Won't Stay Frozen Forever". Wired. ISSN 1059-1028.

- ^ Christensen, Torben R. (2004). "Thawing sub-arctic permafrost: Effects on vegetation and methane emissions". Geophysical Research Letters. 31 (4): L04501. Bibcode:2004GeoRL..31.4501C. doi:10.1029/2003gl018680. ISSN 0094-8276. S2CID 129023294.

- ^ Bjorkman, Anne D.; García Criado, Mariana; Myers-Smith, Isla H.; Ravolainen, Virve; Jónsdóttir, Ingibjörg Svala; Westergaard, Kristine Bakke; Lawler, James P.; Aronsson, Mora; Bennett, Bruce; Gardfjell, Hans; Heiðmarsson, Starri (30 March 2019). "Status and trends in Arctic vegetation: Evidence from experimental warming and long-term monitoring". Ambio. 49 (3): 678–692. doi:10.1007/s13280-019-01161-6. ISSN 0044-7447. PMC 6989703. PMID 30929249.

- ^ Gutman, G.Garik (February 1991). "Vegetation indices from AVHRR: An update and future prospects". Remote Sensing of Environment. 35 (2–3): 121–136. Bibcode:1991RSEnv..35..121G. doi:10.1016/0034-4257(91)90005-q. ISSN 0034-4257.

- ^ a b c d Sonja, Myers-Smith, Isla H. Kerby, Jeffrey T. Phoenix, Gareth K. Bjerke, Jarle W. Epstein, Howard E. Assmann, Jakob J. John, Christian Andreu-Hayles, Laia Angers-Blondin, Sandra Beck, Pieter S. A. Berner, Logan T. Bhatt, Uma S. Bjorkman, Anne D. Blok, Daan Bryn, Anders Christiansen, Casper T. Cornelissen, J. Hans C. Cunliffe, Andrew M. Elmendorf, Sarah C. Forbes, Bruce C. Goetz, Scott J. Hollister, Robert D. de Jong, Rogier Loranty, Michael M. Macias-Fauria, Marc Maseyk, Kadmiel Normand, Signe Olofsson, Johan Parker, Thomas C. Parmentier, Frans-Jan W. Post, Eric Schaepman-Strub, Gabriela Stordal, Frode Sullivan, Patrick F. Thomas, Haydn J. D. Tommervik, Hans Treharne, Rachael Tweedie, Craig E. Walker, Donald A. Wilmking, Martin Wipf (2020). Complexity revealed in the greening of the Arctic. Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. OCLC 1234747430.

- ^ a b c Berner, Logan T.; Massey, Richard; Jantz, Patrick; Forbes, Bruce C.; Macias-Fauria, Marc; Myers-Smith, Isla; Kumpula, Timo; Gauthier, Gilles; Andreu-Hayles, Laia; Gaglioti, Benjamin V.; Burns, Patrick (December 2020). "Summer warming explains widespread but not uniform greening in the Arctic tundra biome". Nature Communications. 11 (1): 4621. Bibcode:2020NatCo..11.4621B. doi:10.1038/s41467-020-18479-5. ISSN 2041-1723. PMC 7509805. PMID 32963240.

- ^ Martin, Andrew; Petrokofsky, Gillian (24 May 2018). "Shrub growth and expansion in the Arctic tundra: an assessment of controlling factors using an evidence-based approach". Proceedings of the 5th European Congress of Conservation Biology. Jyväskylä: Jyvaskyla University Open Science Centre. doi:10.17011/conference/eccb2018/108642. S2CID 134164370.

- ^ Myers-Smith, Isla H.; Hik, David S. (25 September 2017). "Climate warming as a driver of tundra shrubline advance". Journal of Ecology. 106 (2): 547–560. doi:10.1111/1365-2745.12817. hdl:20.500.11820/f12e7d9d-1c24-4b5f-ad86-96715e071c7b. ISSN 0022-0477. S2CID 90390767.

- ^ Alatalo, Juha M.; Jägerbrand, Annika K.; Molau, Ulf (14 August 2014). "Climate change and climatic events: community-, functional- and species-level responses of bryophytes and lichens to constant, stepwise, and pulse experimental warming in an alpine tundra". Alpine Botany. 124 (2): 81–91. doi:10.1007/s00035-014-0133-z. ISSN 1664-2201. S2CID 6665119.

- ^ TAPE, KEN; STURM, MATTHEW; RACINE, CHARLES (24 March 2006). "The evidence for shrub expansion in Northern Alaska and the Pan-Arctic". Global Change Biology. 12 (4): 686–702. Bibcode:2006GCBio..12..686T. doi:10.1111/j.1365-2486.2006.01128.x. ISSN 1354-1013. S2CID 86278724.

- ^ Alatalo, Juha M; Little, Chelsea J (22 March 2014). "Simulated global change: contrasting short and medium term growth and reproductive responses of a common alpine/Arctic cushion plant to experimental warming and nutrient enhancement". SpringerPlus. 3 (1): 157. doi:10.1186/2193-1801-3-157. ISSN 2193-1801. PMC 4000594. PMID 24790813.

- ^ Loranty, Michael M; Goetz, Scott J; Beck, Pieter S A (1 April 2011). "Tundra vegetation effects on pan-Arctic albedo". Environmental Research Letters. 6 (2): 024014. Bibcode:2011ERL.....6b4014L. doi:10.1088/1748-9326/6/2/024014. ISSN 1748-9326.

- ^ a b c Belke-Brea, M.; Domine, F.; Barrere, M.; Picard, G.; Arnaud, L. (15 January 2020). "Impact of Shrubs on Winter Surface Albedo and Snow Specific Surface Area at a Low Arctic Site: In Situ Measurements and Simulations". Journal of Climate. 33 (2): 597–609. Bibcode:2020JCli...33..597B. doi:10.1175/jcli-d-19-0318.1. ISSN 0894-8755. S2CID 210295151.

- ^ a b c Jeong, Su-Jong; Bloom, A. Anthony; Schimel, David; Sweeney, Colm; Parazoo, Nicholas C.; Medvigy, David; Schaepman-Strub, Gabriela; Zheng, Chunmiao; Schwalm, Christopher R.; Huntzinger, Deborah N.; Michalak, Anna M. (July 2018). "Accelerating rates of Arctic carbon cycling revealed by long-term atmospheric CO 2 measurements". Science Advances. 4 (7): eaao1167. Bibcode:2018SciA....4.1167J. doi:10.1126/sciadv.aao1167. ISSN 2375-2548. PMC 6040845. PMID 30009255.

- ^ Martin, Andrew C.; Jeffers, Elizabeth S.; Petrokofsky, Gillian; Myers-Smith, Isla; Macias-Fauria, Marc (August 2017). "Shrub growth and expansion in the Arctic tundra: An assessment of controlling factors using an evidence-based approach". Environmental Research Letters. 12 (8): 085007. Bibcode:2017ERL....12h5007M. doi:10.1088/1748-9326/aa7989.

- ^ a b c Witze, Alexandra (10 September 2020). "The Arctic is burning like never before — and that's bad news for climate change". Nature. 585 (7825): 336–337. Bibcode:2020Natur.585..336W. doi:10.1038/d41586-020-02568-y. ISSN 0028-0836. PMID 32913318. S2CID 221625701.

- ^ Lee, Sang H.; Whitledge, Terry E.; Kang, Sung-Ho (25 August 2009). "Carbon Uptake Rates of Sea Ice Algae and Phytoplankton under Different Light Intensities in a Landfast Sea Ice Zone, Barrow, Alaska". Arctic. 61 (3). doi:10.14430/arctic25. ISSN 1923-1245.

- ^ Wu, Qiang (24 December 2019). "Satellite observations of unprecedented phytoplankton blooms in the Southern Ocean". doi:10.5194/tc-2019-282-sc1. S2CID 243147775. Retrieved 19 May 2021.

{{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항journal=(도움말) - ^ Struzik, Ed (14 February 2011). "Arctic Roamers: The Move of Southern Species into Far North". Environment360. Yale University. Retrieved 19 July 2016.

Grizzly bears mating with polar bears. Red foxes out-competing Arctic foxes. Exotic diseases making their way into once-isolated polar realms. These are just some of the worrisome phenomena now occurring as Arctic temperatures soar and the Arctic Ocean, a once-impermeable barrier, melts.

- ^ "Protection For Polar Bears Urged By National Wildlife Federation". Science Daily. 3 April 2008. Retrieved 3 April 2008.

- ^ DeWeaver, Eric; U.S. Geological Survey (2007). "Uncertainty in Climate Model Projections of Arctic Sea Ice Decline: An Evaluation Relevant to Polar Bears" (PDF). United States Department of the Interior. OCLC 183412441. Archived from the original (PDF) on 9 May 2009.

- ^ Broder, John; Revkin, Andrew C. (8 July 2007). "Warming Is Seen as Wiping Out Most Polar Bears". The New York Times. Retrieved 23 September 2007.

- ^ "Walruses in a Time of Climate Change". Arctic Program. Retrieved 19 May 2021.

- ^ Descamps, Sébastien; Aars, Jon; Fuglei, Eva; Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Pedersen, Åshild Ø.; Ravolainen, Virve; Strøm, Hallvard (28 June 2016). "Climate change impacts on wildlife in a High Arctic archipelago - Svalbard, Norway". Global Change Biology. 23 (2): 490–502. doi:10.1111/gcb.13381. ISSN 1354-1013. PMID 27250039. S2CID 34897286.

- ^ 노르웨이에서 200마리 이상의 순록이 기후변화에 굶주린 채 죽은 채 발견됐습니다.라이브 사이언스 2019년 7월 29일

- ^ Weiser, E.L.; Brown, S.C.; Lanctot, R.B.; River Gates, H.; Abraham, K.F.; et al. (2018). "Effects of environmental conditions on reproductive effort and nest success of Arctic‐breeding shorebirds". Ibis. 160 (3): 608–623. doi:10.1111/ibi.12571. hdl:10919/99313. S2CID 53514207.

- ^ "Terrestrial Permafrost". Arctic Program. Retrieved 18 May 2021.

- ^ a b c Sayedi, Sayedeh Sara; Abbott, Benjamin W; Thornton, Brett F; Frederick, Jennifer M; Vonk, Jorien E; Overduin, Paul; Schädel, Christina; Schuur, Edward A G; Bourbonnais, Annie; Demidov, Nikita; Gavrilov, Anatoly (1 December 2020). "Subsea permafrost carbon stocks and climate change sensitivity estimated by expert assessment". Environmental Research Letters. 15 (12): B027-08. Bibcode:2020AGUFMB027...08S. doi:10.1088/1748-9326/abcc29. ISSN 1748-9326. S2CID 234515282.

- ^ Hugelius, G.; Strauss, J.; Zubrzycki, S.; Harden, J. W.; Schuur, E. A. G.; Ping, C.-L.; Schirrmeister, L.; Grosse, G.; Michaelson, G. J.; Koven, C. D.; O'Donnell, J. A. (1 December 2014). "Estimated stocks of circumpolar permafrost carbon with quantified uncertainty ranges and identified data gaps". Biogeosciences. 11 (23): 6573–6593. Bibcode:2014BGeo...11.6573H. doi:10.5194/bg-11-6573-2014. ISSN 1726-4189.

- ^ "Permafrost and the Global Carbon Cycle". Arctic Program. Retrieved 18 May 2021.

- ^ Edwards, Tamsin (25 June 2020). "The Arctic heatwave: here's what we know". The Guardian. Retrieved 2 July 2020.

- ^ Natali, Susan M.; Watts, Jennifer D.; Rogers, Brendan M.; Potter, Stefano; Ludwig, Sarah M.; Selbmann, Anne-Katrin; Sullivan, Patrick F.; Abbott, Benjamin W.; Arndt, Kyle A.; Birch, Leah; Björkman, Mats P. (21 October 2019). "Large loss of CO2 in winter observed across the northern permafrost region". Nature Climate Change. 9 (11): 852–857. Bibcode:2019NatCC...9..852N. doi:10.1038/s41558-019-0592-8. hdl:10037/17795. ISSN 1758-678X. PMC 8781060. PMID 35069807. S2CID 204812327.

- ^ a b c Turetsky, Merritt R.; Abbott, Benjamin W.; Jones, Miriam C.; Anthony, Katey Walter; Olefeldt, David; Schuur, Edward A. G.; Grosse, Guido; Kuhry, Peter; Hugelius, Gustaf; Koven, Charles; Lawrence, David M. (February 2020). "Carbon release through abrupt permafrost thaw". Nature Geoscience. 13 (2): 138–143. Bibcode:2020NatGe..13..138T. doi:10.1038/s41561-019-0526-0. ISSN 1752-0894. S2CID 213348269.

- ^ a b Walter Anthony, Katey; Schneider von Deimling, Thomas; Nitze, Ingmar; Frolking, Steve; Emond, Abraham; Daanen, Ronald; Anthony, Peter; Lindgren, Prajna; Jones, Benjamin; Grosse, Guido (15 August 2018). "21st-century modeled permafrost carbon emissions accelerated by abrupt thaw beneath lakes". Nature Communications. 9 (1): 3262. Bibcode:2018NatCo...9.3262W. doi:10.1038/s41467-018-05738-9. ISSN 2041-1723. PMC 6093858. PMID 30111815.

- ^ Ivan Nechepurenko (5 June 2020), "Russia Declares Emergency After Arctic Oil Spill", The New York Times

- ^ ANTONOVA, MARIA (5 June 2020). "Russia Says Melting Permafrost Is Behind The Massive Arctic Fuel Spill". Science Daily. Retrieved 19 July 2020.

- ^ IPCC AR4 (2007). "Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis". Archived from the original on 13 April 2014. Retrieved 12 April 2014.

- ^ Shakhova, Natalia; Semiletov, Igor; Leifer, Ira; Sergienko, Valentin; Salyuk, Anatoly; Kosmach, Denis; Chernykh, Denis; Stubbs, Chris; Nicolsky, Dmitry; Tumskoy, Vladimir; Gustafsson, Örjan (24 November 2013). "Ebullition and storm-induced methane release from the East Siberian Arctic Shelf" (PDF). Nature. 7 (1): 64–70. Bibcode:2014NatGe...7...64S. doi:10.1038/ngeo2007. Retrieved 12 April 2014.

- ^ Shakhova, Natalia; Semiletov, Igor; Gustafsson, Orjan; Sergienko, Valentin; Lobkovsky, Leopold; Dudarev, Oleg; Tumskoy, Vladimir; Grigoriev, Michael; Mazurov, Alexey; Salyuk, Anatoly; Ananiev, Roman; Koshurnikov, Andrey; Kosmach, Denis; Charkin, Alexander; Dmitrevsky, Nicolay; Karnaukh, Victor; Gunar, Alexey; Meluzov, Alexander; Chernykh, Denis (2017). "Current rates and mechanisms of subsea permafrost degradation in the East Siberian Arctic Shelf". Nature Communications. 8: 15872. Bibcode:2017NatCo...815872S. doi:10.1038/ncomms15872. PMC 5489687. PMID 28639616.

- ^ Hill, Christopher (15 June 2015). "Abrupt Climate Change and the Atlantic Meridional Overturning Circulation: sensitivity and non-linear response to Arctic/sub-Arctic freshwater pulses. Collaborative research. Final report". doi:10.2172/1184378. OSTI 1184378.

{{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항journal=(도움말) - ^ a b Nelson, Daniel (19 April 2018). "The Gulf Stream May Be Weaker Than It Has Been In 1600 Years, Could Exacerbate Climate Change". Science Trends. doi:10.31988/scitrends.15937.

- ^ Vaughan, Adam (November 2020). "Arctic ice loss could trigger huge extra global warming". New Scientist. 248 (3307): 21. Bibcode:2020NewSc.248...21V. doi:10.1016/s0262-4079(20)31956-4. ISSN 0262-4079. S2CID 228974766.

- ^ Chen, Xi; et al. (12 November 2020). "Supplemental Material: Zinc isotope evidence for paleoenvironmental changes during Cretaceous Oceanic Anoxic Event 2". Geology. doi:10.1130/geol.s.13232360.v1. S2CID 240757224. Retrieved 19 May 2021.

- ^ "Climate change: Arctic warming linked to colder winters". BBC News. 2 September 2021. Retrieved 20 October 2021.

- ^ Cohen, Judah; Agel, Laurie; Barlow, Mathew; Garfinkel, Chaim I.; White, Ian (3 September 2021). "Linking Arctic variability and change with extreme winter weather in the United States". Science. 373 (6559): 1116–1121. Bibcode:2021Sci...373.1116C. doi:10.1126/science.abi9167. PMID 34516838. S2CID 237402139.

- ^ Irfan, Umair (18 February 2021). "Scientists are divided over whether climate change is fueling extreme cold events". Vox. Retrieved 24 October 2021.

- ^ Eckel, Mike (20 September 2007). "Russia: Tests Show Arctic Ridge Is Ours". The Washington Post. Associated Press. Retrieved 21 September 2007.[데드링크]

- ^ a b c d e f "Territorial Claims in the Arctic Circle: An Explainer". The Observer. Retrieved 19 May 2021.

- ^ a b c "Evolution of Arctic Territorial Claims and Agreements: A Timeline (1903-Present) • Stimson Center". Stimson Center. 15 September 2013. Retrieved 19 May 2021.

- ^ a b c d e f g h Hassol, Susan Joy (2004). Impacts of a warming Arctic (Reprinted ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-61778-9.

- ^ a b "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 September 2013. Retrieved 5 November 2012.

{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크) - ^ a b Farquhar, Samantha D. (18 March 2020). "Inuit Seal Hunting in Canada: Emerging Narratives in an Old Controversy". Arctic. 73 (1): 13–19. doi:10.14430/arctic69833. ISSN 1923-1245. S2CID 216308832.

- ^ Timonin, Andrey (2021). "Climate Change in the Arctic and Future Directions for Adaptation: Views From Non-Arctic States". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3802303. ISSN 1556-5068. S2CID 233756936.

- ^ News, Nunatsiaq (13 June 2014). "New online atlas tracks Nunavut's centuries-old Inuit trails". Nunatsiaq News. Retrieved 19 May 2021.

{{cite web}}:last=범용명(도움말)이 있습니다. - ^ Humpert, Malte; Raspotnik, Andreas (2012). "The Future of Shipping Along the Transpolar Sea Route" (PDF). The Arctic Yearbook. 1 (1): 281–307. Archived from the original (PDF) on 21 January 2016. Retrieved 18 November 2015.

- ^ "As The Earth Warms, The Lure Of The Arctic's Natural Resources Grows". 18 March 2019.

- ^ Byers, Michael. "Melting Arctic brings new opportunities". aljazeera.com.

- ^ Bekkers, Eddy; Francois, Joseph F.; Rojas-Romagosa, Hugo (1 December 2016). "Melting Ice Caps and the Economic Impact of Opening the Northern Sea Route" (PDF). The Economic Journal. 128 (610): 1095–1127. doi:10.1111/ecoj.12460. ISSN 1468-0297. S2CID 55162828.

- ^ Andrew Freedman (12 December 2017). "Arctic warming, ice melt 'unprecedented' in at least the past 1,500 years". Mashable.com. Retrieved 13 December 2017.

- ^ "Arctic Report Card: Update for 2017; Arctic shows no sign of returning to reliably frozen region of recent past decades". NOAA.gov. Retrieved 13 December 2017.

- ^ "ESA's ice mission CryoSat-2". esa.int. 11 September 2008. Retrieved 15 June 2009.

- ^ Wininger, Corinne (26 October 2007). "E SF, VR, FORMAS sign MOU to promote Global Environmental Change Research". innovations-report.de. Retrieved 26 November 2007.

- ^ "Arctic Change". International Study of Arctic Change.

외부 링크

- 북극 변경 웹 사이트, 거의 실시간으로

- 북극해 빙하 뉴스 & 분석

- 북극 빙상 위성 지도에 매일 최신 정보가 있어요

- NOAA: 북극 테마 페이지 – 북극에 초점을 맞춘 포괄적인 자원

- NOAA: 북극 보고서 카드: 2016년 업데이트."지속적인 온난화 추세와 해빙의 손실이 북극의 광범위한 변화를 촉발하고 있습니다."

- 북극 기원 죽이기:역사적 관점에서 본 시사 (2020년 10월) 존 맥캐넌 지음