은행고톡신

Ginkgotoxin | |

| |

| 이름 | |

|---|---|

| 선호 IUPAC 이름 5-(히드록시메틸)-4-(메톡시메틸)-2-메틸피리딘-3-올 | |

| 기타 이름 4'-O-메틸피리독신; 4-O-메틸피리독신 | |

| 식별자 | |

3D 모델(JSmol) | |

| 체비 | |

| 켐벨 | |

| 켐스파이더 | |

펍켐 CID | |

CompTox 대시보드 (EPA) | |

| 특성. | |

| C9H13NO3 | |

| 어금질량 | 183.1987 g·190−1 |

| 위험 | |

| GHS 픽토그램 |  |

| GHS 시그널 워드 | 위험 |

| H300, H330 | |

| P260, P264, P270, P271, P284, P301+310, P304+340, P310, P320, P321, P330, P403+233, P405, P501 | |

달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |

| Infobox 참조 자료 | |

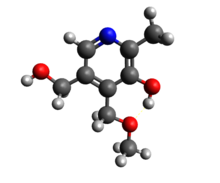

은행고톡신(4'-O-메틸피리독신)은 은행빌로바에서 자연적으로 발생하는 신경독이다. 구조적으로 비타민B6(피리독신)와 관련이 있는 항바이러스제다. 그것은 간질 발작을 유발할 수 있는 능력이 있다.

발생

은행나무에서 추출한 씨앗과 식물성 화합물은 기억력, 뇌 대사, 혈액 흐름을 개선하고 신경 질환을 치료하는 데 사용되는 식이 보조제다.[medical citation needed] 그것은 오랫동안 광범위한 약용으로 사용되어 왔다. 예를 들어, 일본과 중국에서 은행나무는 기침, 기관지 천식, 자극성 방광, 알코올 사용 장애를 치료하는데 사용된다.[1]

은행고톡신은 씨앗에서 발견되고, 적은 양으로 은행나무의 잎에서 발견된다. 씨앗은 그대로 섭취할 수 있고 잎은 식이 보조제를 준비하는 데 사용할 수 있다. 고성능 액체 크로마토그래피에 의한 일본 내 8개소 생종자 분석 결과, 은행독소 농도는 0.173~0.4mg/g이었다.[2] 또한 종자에는 은행독소 농도의 계절적 변화가 있다. 최대치는 8월에 관측되었다.[3] 은행빌로바 캡슐의 분말 분석 결과 은행고톡신의 존재가 드러났다. 그러나 잎은 독성학적으로 관련이 없는 아주 적은 양을 포함하고 있기 때문에 소비자들에게 어떠한 위협도 주어서는 안 된다.

은행고톡신-5'-글루코사이드(Gucoside)는 5' 위치에 글리코실(glycosyl)을 함유하고 있는 은행고톡신의 파생물이다. 가열된 종자의 은행독소 농도(숙성 또는 볶음)보다 함량이 높다.[4] 은행독소의 해방은 글리코시드 연계의 효소 가수분해로 가능하다. 그럼에도 불구하고, 글루코사이드 작용의 메커니즘의 독성은 완전히 이해되지 않는다.

은행독신은 알비지아속 다른 식물에서도 발견될 수 있다.[3] 그러나 이러한 식물들은 인간에게 알려진 식이 요법이 없기 때문에 은행독소의 생산은 덜 걱정된다.

생합성

은행독신은 비타민 B6(피리독신)의 4'O-메틸 유도체지만, 은행독소의 생합성에는 비타민의 존재가 필요하지 않다. 은행빌로바의 세포에서 피리독신계통을 합성할 수 있음을 나타낸다.[5]

생합성의 첫 단계는 리불로오스 5-인산염과 디히드록시아세톤 인산염을 포함한다. Pdx1과 Pdx2로 구성된 신타아제 콤플렉스가 있는 곳에서 반응하며 피리독살 인산염을 형성한다. 두 번째 단계는 가설이며, 탈수소효소가 존재하는 곳에서 하이드라이드를 제거하여 피리독신을 생성하는 것으로 구성된다. 마지막 단계는 피리독신의 O-메틸화합물을 4'-O-메틸피리독신(ginkgotoxin)을 형성하는 것이다.[1]

독성

몇몇 사례들은 상업적으로 구할 수 있는 제품들로 인한 중독을 보고하였다. 씨앗의 소비는 더 큰 우려를 나타낸다. 실제로 은행나무 종자의 과소비는 특히 어린이들에 의해 의식 상실, 경련, 심지어 죽음까지 초래할 수 있다.[4]

은행독신은 구조적으로 비타민 B와6 관련이 있다. 은행톡신은 포유류에서 피리독살 키나아제의 활동을 감소시켜 비타민 합성을 방해한다고 제안한다.[6] 이러한 감소는 글루탐산염 데카복실라아제의 사용가능성 감소로 이어진다. 결국 신경전달물질의 흥분과 억제 사이에 불균형을 초래한다. 이것은 간질 발작을 일으킨다.[6] 은행독소의 독성은 결과적으로 비타민 B6 보충제를 복용함으로써 완화될 수 있다.

참조

- ^ Jump up to: a b Leistner E.; Drewke C. (2010). "Ginkgo biloba and ginkgotoxin". Journal of Natural Products. 73 (1): 86–92. doi:10.1021/np9005019. PMID 20041670.

- ^ Van Beek T.A.; Montoro P. (2009). "Chemical analysis and quality control of Ginkgo biloba leaves, extracts, and phytopharmaceuticals". Journal of Chromatography A. 1216 (11): 2002–2032. doi:10.1016/j.chroma.2009.01.013. PMID 19195661.

- ^ Jump up to: a b Scott P.M.; Lau B.Y-P.; Lawrence G.A.; Lewis D.A. (2000). "Analysis of Ginkgo biloba for the presence of ginkgotoxin and ginkgotoxin-5'-glucoside". Journal of AOAC International. 83 (6): 1313–1320. PMID 11128132.

- ^ Jump up to: a b Yoshimura T.; Udaka N.; Morita J.; Jinyu Z.; Sazaki K.; Kobayashi D.; Wada K. (2006). "High performance liquid chromatographic determination of ginkgotoxin and ginkgotoxin-5'-glucoside in Ginkgo biloba seeds". Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 29 (4): 605–616. doi:10.1080/10826070500531466.

- ^ Fiehe K.; Arenz A.; Drewke C.; Hemscheidt T.; Williamson R.T.; Leistner E. (2000). "Biosynthesis of 4'-O-methylpyridoxine (ginkgotoxin) from primary precursors". Journal of Natural Products. 63 (2): 185–189. doi:10.1021/np990414+. PMID 10691705.

- ^ Jump up to: a b Kästner U.; Hallmen C.; Wiese M.; Leistner E.; Drewke C. (2007). "The human pyridoxal kinase, a plausible target for ginkgotoxin from Ginkgo biloba". The FEBS Journal. 274 (4): 1036–1045. doi:10.1111/j.1742-4658.2007.05654.x. PMID 17250738.