책거리

Chaekgeori

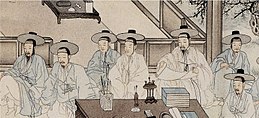

책과 사물로 번역된 책거리(한국어: 冊리; 한자: 冊--)는 조선 시대 정물화의 한 장르로 책을 주체로 한 것이다.[1] 백거리 전통은 18세기 후반부터 20세기 전반까지 번성했고, 왕에서 평민에 이르기까지 모든 인구에 의해 향유되어 한국 문화에 대한 책과 학문에 대한 열의가 엿보였다.[2]

이름

책꽂이를 특징으로 하는 채거리는 채가도라고 불린다.[3] 책거리는 문방도(文方道, 文房道)라고도 한다.[4]

역사

18세기 동안 조선은 17세기의 난기류에 뒤이어 황금기를 경험했고, 예술은 번창했고, 새로운 예술 주제와 장르가 등장하였다.[1]

18세기에 발전한 책거리는 학문을 장려한 성경 애호가 정조가 개인적으로 전파하고, 조선 사회의 양반 계급이 포용하였다.[2][3] 초기 채거리 그림은 환상적 사실주의로 높이 평가되었다.[1] 19세기에는 백거리가 서민민화민속예술로 확산되어 표현주의적이고 추상적인 묘사가 이루어졌으며, 서가의 두드러진 특징도 일차적인 모티브가 되었다.[2] 궁중책거리는 제례와 장식용으로 모두 사용되었으나, 민화책거리는 단지 집 안의 장식으로만 전시되었다.[3]

|

| 다음 시리즈의 일부 |

| 한국의 문화 |

|---|

| 역사 |

영향

정조는 청나라와 문화교류를 추진하여 중국 및 유럽 문화재의 노출과 수입 증가로 이어졌다.[2] 채거리에서 묘사된 몇몇 물품들은 중국, 일본, 서양에서 온 외국산이다. 채가도는 서양의 선형 원근법과 음영법을 접목시켰으며, 묘사된 책꽂이는 더 대칭적이고 체계적이긴 하지만 청나라의 두오바오게 보물 창고의 영향을 보여준다.[1] 두오바오게 자체가 예수회 선교사들이 중국에 들여온 호기심의 유럽 내각의 영향을 받았다.[5]

갤러리

| 위키미디어 커먼즈에는 채거리와 관련된 미디어가 있다. |

참조

- ^ a b c d Hyun, Eleanor Soo-ah. "Korean Chaekgeori Paintings". The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art. Retrieved 30 November 2017.

- ^ a b c d "책거리". Encyclopedia of Korean Folk Culture. National Folk Museum of Korea. Retrieved 30 November 2017.

- ^ a b c "People of Joseon paint their desire for learning". Korea.net. Korean Culture and Information Service. Retrieved 30 November 2017.

- ^ "문방도". Encyclopedia of Korean Folk Culture. National Folk Museum of Korea. Retrieved 30 November 2017.

- ^ "Art Historian Brings Little-Known Korean Art to America". Dartmouth News. Dartmouth College. Retrieved 2 December 2017.