아시리아 연속성

Assyrian continuity아시리아의 연속성은 중동의 민족적 소수민족인 현대 아시리아인과 고대 아시리아인 사이의 연속성 이론이다.아시리아인의 연속성은 현대 아시리아인의 정체성의 핵심 부분이다.[1]거기에 있는 원래 앗시리아의 인구에 대한 증거가 없Assyria,[2]현대 학문의 가을의 여파로 대체되고 있다는 것을 감안할 때 일반적으로 신아 시리아 Empire,[2][3][4][5]의 모두 올로 구성되어 있는Aramaic-speaking의 자손으로서 현대의 도성을 인식하고 아시리아의 연속성을 지원한다.지금 모국 Assyr이안 인구와[2][3][5] [2][a]아시리아 중심부의 아라미아 정착민들

성경을 넘어서는 출처와 고전 작가들의 작품들이 부족해 19세기 이전의 서양의 역사가들은 아시리아가 완전히 전멸되었다고 믿었다.현대 어시리학은 점점 더 이러한 인식에 도전해 왔다; 오늘날 어시리학자들은 아시리아 문화와 사람들이 네오아시리아 제국의 폭력적인 몰락에서 분명히 살아남았다는 것을 인정한다.고대 아시리아 역사의 마지막 시대는 이제 긴 제국주의 이후의 시기로 여겨지고 있는데, 그 기간 동안 아카디아 언어는 멸종되었지만, 아시리아 문화의 다른 측면들, 예를 들어 종교, 전통, 명명 패턴은 거의 1천 년 동안 줄어들었지만 매우 인정받는 형태로 존속되었다.[8]

아크카디안의 소멸과 아라미아로의 대체는 원래 아시리아 인구의 소멸을 반영하지 않는다;[2] 아라미어는 아라미아 정착민들에 의해서뿐만 아니라 원주민 아시리아인들에게도 채택되었고,[3] 심지어 왕실 행정 자체에 의해서도 이용되었다.[9][10]아시리아 왕들에 의해 장려된 동화 노력 때문에, 아시리아 중심지에 있는 아라미안과 다른 집단들 또한 재빨리 아시리아인으로서 자명하고, 그리고 간주될 가능성이 있다.[2]북부 메소포타미아의 인구는 AD 1세기에서 4세기 사이에 기독교화되었다.Aramaic-language sources from the Christian period predominantly use the self-designations ʾārāmāyā ("Aramean") and suryāyā.[11]'아시리아'(Asyrian)도 모술(외부 니네베)과 그 근방에서 온 기독교인의 지명으로 계속 살아남았다.[12]전체 기독교인들이 아소리아를 자기 지정으로 채택하기를 꺼리는 것은 아마도 아시리아가 성경에 묘사한 데서 기인할 것이다.The different terms did not refer to different groups, given that some individuals are described as both ʾārāmāyā and suryāyā.[11]'시리아어' 또는 '시리아어'로 대체적으로 번역되는 '수리야어'라는 용어는 고대 악카디아어 아수라유에서 유래된 것으로 생각된다.[13][14]현대식 이름인 '시리아'는 '아시리아'의 단축형식으로 유래했다는 게 학계의 공통된 의견이다.[15]

아시리아 민족주의는 19세기 말경 유럽인과의 접촉이 증가하고 아르메니아인, 아랍인, 쿠르드인, 터키인과 같은 다른 중동 집단의 표현 민족주의가 증가하면서 발전했다.[16]앗시리아 지식인들과 작가들은 '아소라야'와 같은 정체성의 대규모 채택과 홍보를 통해 오랜 분모를 뛰어넘어 아시리아 민족의 통일에 영감을 주기를 바랐다.[16]이러한 노력은 여러 공동체에서 지지와 반대를 동시에 받아왔다; 일부 교파들은 단결을 거부하고 "아람", "시리아크" 그리고 "찰딘"과 같은 대체 정체성을 장려했다.일부 종교관료나 활동가들이 단순한 종교집단이 아닌 별도의 민족집단으로 이러한 정체성을 홍보했지만, 대체로 국제기구에서 그런 취급을 받는 것은 아니다.[17]

아시리아 제국 이후의 아시리아인

아시리아 섬멸의 초기 추정

고대 아시리아는 기원전 7세기 말 아시리아 제국의 메도바빌론 정복으로 멸망했는데, 주요 인구 중심지가 난폭하게 축출되고 영토의 대부분이 네오바빌론 제국에 편입되었다.[18]아시리아의 몰락 이후 천 년 동안 고대 제국의 지식은 주로 히브리 성경에 나오는 아시리아의 설명과 고전 작가들의 작품을 통해 서양의 문학 전통에서 살아남았는데,[19] 이 두 작품 모두 아시리아의 몰락을 폭력적이고 포괄적인 파괴로 묘사했다.[20][21]19세기 이전에, 성경적으로 영향을 받은 서양 장학금에 대한 일반적인 믿음은 고대 아시리아와 바빌로니아는 신의 분노를 자극하여 말 그대로 전멸되었다는 것이었다.[22]이러한 믿음은 처음에는 고대 페르시아를 넘어 돌기둥과 거대한 조각상으로 고대 도시에 대한 전통적인 유럽적 이미지와 맞지 않는 많은 유적을 발견하지 못한 중동의 고고학자들을 통해 강화되었다.[22]아시리아와 다른 메소포타미아 문명들은 땅 위에 웅장한 폐허를 남기지 않았다. 볼 수 있는 것은 때때로 여행자들이 단순히 경치의 자연적인 특징이라고 믿었던 평원의 거대한 풀 덮인 군락뿐이었다.[19]중동의 초기 유럽 고고학자들도 대부분 그들이 발견한 증거에 대한 새로운 해석에 시간을 할애하기보다는 그들의 발굴을 통해 성서의 진리를 확인하는 데 더 관심이 있었다.[23]

성경을 비롯한 히브리어 문헌에는 아시리아 제국의 멸망을 기술하고 있지만, 실제로 아시리아 민족이 멸망했다고 주장하는 것은 아니다.그 기원전 2세기 출처가 불분명한 책Judith의 보고서는Neo-Babylonian 왕 네부카드네자르 2세(r. 605–562 BC)"그 도성에 대해 니네베의 멋진 도시에서 지배", 즉 켈스서 에즈라 다리우스 나는 페르시아 왕에게"앗시리아의 왕"라고 언급하고 있고, 성경 이사야읠 때 하나님"축복 받으소서 이집트 내 후춧가루를 선포할 때가 있다는 것은 날이 올것이다.oㄱ) 할렐루야. 앗시리아와 이스라엘은 내 손으로 만든 것이다.'[24]아시리아 섬멸의 생각은 반대로 증거가 증가함에도 불구하고 서양의 학계에서는 지속되고 있는 것으로 증명되었다.1925년 말 아시리아학자 시드니 스미스는 "아시리아인의 실종은 고대 역사에서 항상 독특하고 놀라운 현상으로 남을 것"이라고 썼다.다른 비슷한 왕국과 제국은 정말로 세상을 떠났지만, 백성들은 ...을 먹고 살았다.앗시리아처럼 완전히 약탈되고 완전히 약탈된 땅은 없는 것 같다."[25]불과 1년 후, 스미스는 아시리아인들이 근절되었다는 생각을 버리고 기독교 시대를 통해 아시리아인들의 끈기를 인정하였다.[26]

현대 아시리학의 제국주의 후 아시리아

현대 어시리학은 어시리아의 몰락이 앗시리아인들과 그들의 문화를 완전히 퇴치시켰다는 생각을 지지하지 않는다.[28]과거 "아시리아 후기" 시대로 여겨졌지만, 오늘날 아시리아학자들은 고대 아시리아 역사의 마지막 시기를 기원전 609년에서 AD 240년 경으로 확장된 [28][29]긴 제국 후기라고 여긴다.[28]아시리아 함락 이후 수세기 동안 그 지역에서부터 살아남은 원천이 뚜렷이 부족한 것이 특징이지만,[28] 아시리아가 무인도이고 황량하게 된 것은 제국 이후의 시대로부터 온 실제 원천에서 온 것은 아니지만, 아시리아가 풍부하게 증명된 네오아시리아 시대와의 대조에서 비롯되었다는 생각은 반드시 유래한다.[30]

아시리아의 몰락으로 아시리아의 관료주의와 정부기관은 사라졌지만 아시리아 인구의 중심과 문화는 사라지지 않았다.[30]하부르 강을 따라 가장 큰 정착지 중 하나인 두르카트림무에서는 네오바빌론 시대에 고고학자들이 '붉은 집'이라고 부르는 큰 아시리아 궁전이 계속 사용되었는데, 아시리아식 이름을 가진 사람들이 초기 네오바빌론 왕조의 통치 시대까지 거슬러 올라가지만 아시리아식 문체로 쓰여져 있었다.[31]이 문서들은 아시리아 직함을 가진 관리들을 언급하고 있고 고대 아시리아 국가신 아슈르를 호출한다.[30]바빌로니아의 시파르 시에서 발견된 네오바빌론어 문헌 두 권은 북부의 또 다른 아시리아 유적지인 아수르와 구자나에서 모두 로얄로 임명된 주지사들이 있었다는 것을 증명한다.아르벨라는 번성하는 도시로 증명되고 있으나 네오바빌론 시대에는 아주 늦은 시기에 불과했고, 그 자리에 컬트 동상을 돌려준 네리글리사르(r.기원전 560년–556년)의 통치에서 아르프라파시를 되살리려는 시도가 있었다.하란은 나보니두스 r.(기원전 556년–539년) 아래에 달신 스엔에게 바치는 거대한 신전이 재건되는 등 활기를 띠게 되었다.[31]

아시리아 이름을 가진 개인은 바빌론, 니푸르, 우륵, 시파르, 딜바트, 보르시파 등 네오바빌론 제국 시대 바빌로니아의 여러 장소에서 증명된다.우륵의 아시리아인들은 아차메니드 왕 캄비세스 2세(r.BC 530~522년)가 통치할 때까지 공동체로 계속 존재했으며 아슈르에게 바쳐진 지역 사이비 종교와 밀접하게 연관되어 있었던 것으로 보인다.[32]아시리아 이름이 분명한 개인들도 아차메니드 제국의 통치로부터 알려져 있으며, 때로는 높은 수준의 정부에서도 알려져 있다.대표적인 예가 캄비세스 2세의 서기를 지낸 판아슈르루무르다.[33]아수르의 아수르에게 바친 신전은 키루스 대왕 치세에 지역 아시리아인에 의해 재건되었다.[34]

셀레우시드와 파르티아 제국들 아래에서는 아시리아를 되살리기 위한 노력이 이루어졌고 고대 대도시가 재정착되기 시작했는데,[35] 인구의 대부분이 아시리아 원주민으로 남아 있었다.[36]특히 아시리아의 원래 수도인 앗수르는 파르티아 통치하에서 번성했던 것으로 알려져 있다.[37]Continuity from ancient Assyria is clear in Assur during this period, with personal names of the city's denizens greatly reflecting names used in the Neo-Assyrian Empire, such as Qib-Assor ("command of Ashur"), Assor-tares ("Ashur judges") and even Assor-heden ("Ashur has given a brother", a late version of the name Aššur-aḫu-iddina, i.e. Esarhadd아수르의 아시리아인들은 아수르(이 시기에 아소르라고 알려져 있음)[39]와 다른 신들을 숭배하면서 전통적인 고대 메소포타미아 종교를 계속 따랐다.[38]아수르는 하트라 왕국의 지배하에 있거나 [40]직접 파르티아 지배하에 있는 자신의 반자율적 속주의 수도였을지도 모른다.[41]비록 아슈르의 이 황금 시대는 끝에 사산 제국에 의해 정복, 봉지와 도시의 파괴와 함께 제공된 c.AD240,[42] 새겨진 글, 사원들, 지속적인 축제의 축제고, 부의 신의 이름을 받은 요소(신의 이름)에 개인의 이름의Parthian 기간을 보여 주는 강한 연속성의 전통, 그리고가 월.emos옛 아시리아의 중요한 신들은 아시리아 제국이 멸망한 지 800여년이 지난 지금도 아수르에서 숭배되었다.[8]

고대 아시리아의 정체성

개발 및 특성

민족과 문화는 크게 자기 인식과 자기 지정에 기반을 두고 있다.[2]고대 아시리아에서는 아시리아의 뚜렷한 정체성이 구 아시리아 시대 c.(기원전 2025년–1364년)에 이미 형성된 것으로 보이는데, 이때 아시리아인의 매장 관행, 음식, 복장규정 등이 뚜렷이[43] 증명되고 아시리아 문서들은 아시르의 거주자들을 뚜렷한 문화 집단으로 간주하는 것으로 보인다.[44]중세 아시리아 제국 (기원전 1363년–912년)c.의 북부 메소포타미아에 걸쳐 더 넓은 아시리아 정체성이 퍼진 것으로 보인다. 초기 네오아시리아 왕들의 재조명에 관한 후기 저술은 그들이 재조정한 도시들에서 아시리아인들을 해방시킨 것으로 언급되기 때문이다.[45]고대 아시리아의 역사의 많은 부분이 뚜렷한 아시리아의 정체성이 존재했음에도 불구하고 아시리아의 문화와 문명은 다른 문화와 문명과 마찬가지로 고립되어 발전하지 않았다.아시리아 제국이 팽창하고 수축하면서 아시리아인들이 정복하거나 문화적으로 거래하는 지역의 요소들이 아시리아 중심지, 아시리아인 자신들에게 영향을 주었다.초기 아시리아 문화는 북부 메소포타미아에도 살았던 민족인 후리아 인과 남부 메소포타미아의 문화, 특히 바빌로니아의 문화로부터 큰 영향을 받았다.[3]

살아남은 증거는 고대 아시리아인들이 아시리아인이라는 것이 무엇을 의미하는지 비교적 개방적인 정의를 가지고 있었다는 것을 암시한다.사람의 민족적 배경이나, 법률 시민권에 대한 로마인의 사상과 같은 현대사상은 고대 아시리아에 반영되지 않은 것으로 보인다.[2]아시리아인의 설명과 전쟁 예술품은 외국의 적을 묘사하고 묘사하는 경우가 많지만, 그것들은 신체적 특징이 다른 것이 아니라 옷과 장비가 다른 모습으로 묘사된다.아시리아의 설명은 적들을 행동 면에서만 야만적이고, 올바른 종교적 관행이 결여되어 있으며, 아시리아에 대해 잘못을 저지르는 것으로 묘사하고 있다.모든 것을 고려해 볼 때, 고대 아시리아에는 민족이나 인종에 대한 어떤 잘 발달된 개념도 없었던 것으로 보인다.[46]아시리아인으로서 다른 사람에게 보여지는 것이 중요한 것은 주로 의무의 이행(병역 등), 아시리아 제국에 정치적으로 소속되어 아시리아 왕에 대한 충성심 유지였다; 사르곤 2세(r.기원전 722~705년)와 같은 일부 왕들은 그것과 외국 문화의 동화 및 혼합을 명시적으로 장려했다.앗시리아 [2]사람이요

아라만족과 아람어

기원전 1200년경 청동기 후기 붕괴의 여파로 아라메아 부족은 아시리아 영토로 이주하기 시작했다.BC 1천년에, 아시리아에 대한 아라미안의 영향력은 아시리아 왕 몇몇에 의해 제정된 집단 추방뿐만 아니라 추가적인 이주 때문에 점점 더 커졌다.[3]아시리아 제국의 확대는 정착과 추방과 결합하여 아시리아 심장부의 에트노 문화 구성을 변화시켰지만, 이 땅의 더 고대의 아시리아 주민들이 더 이상 사라졌거나 소정예에 국한되었다는 것을 암시할 만한 증거도 없고, 그들의 인종과 문화적 정체성도 없다.e 새로운 정착민들은 1, 2세대의 "아시리아인"이 아닌 다른 어떤 것이었다.[2]

아시리아인들은 아시리아 심장부 외곽을 정복한 외국 민족에게 결코 그들의 언어를 강요하지 않았기 때문에, 아카드어 이외의 언어의 확산을 막을 수 있는 메커니즘이 마련되어 있지 않았다.중간 아시리아 시대 동안 시리아인들이 아시리아 영토로 이주한 것을 시작으로, 이러한 언어 정책의 부족은 아라미어 언어의 확산을 촉진시켰다.[47]셈어족(제국을 통해 사용되는 많은 언어를 포함하는 언어집단) 중에서 가장 널리 사용되고 상호 이해될 수 있는 언어로서,[48] 아라미어는 네오아시리아 시대 내내 중요성이 커졌고 아시리아인의 심장부 그 자체에서도 점차 아카디아어를 대체하게 되었다.[49][9]기원전 9세기 이후부터 아람어는 사실상의 언어인 프랑카가 되었고, 악카디안은 정치 엘리트(즉, 주지사와 관료)의 언어로 강등되었다.[47]

이 언어를 널리 채택했다는 것은 원래 원주민의 대대적인 대체라는 것을 의미하지 않는다; 아라미어는 아라미아 정착민들뿐만 아니라 시리아 원주민들에 의해서도 사용되었고, 그들은 이 언어와 그 알파벳 문자를 채택했다.[3]아람어(Aramaic language)[9]는 그가 님루드에 지은 궁전에서 아람어(Aramaic language)가 알려져 있다는 점에서 샬마네세르 3세(r.기원전 859–824년)가 다스릴 무렵 아시리아 왕정에 입문했다.티글랏빌레세르 3세(r.BC 745–727년)까지 아시리아 왕들은 악카디안과 아라마어 왕실 서기를 둘 다 고용하여, 제국 행정부에서 사용하는 공용어의 지위에 아람어가 오른 것을 확인했다.[9][10]티글라스-필레저의 아들 샬마네세르 5세(r.BC 727–722)가 아카디안과 아라미크 양쪽에 글씨가 새겨진 사자 역기 세트를 소유하고 있었다는 점을 볼 때 적어도 기원전 8세기 후반부터 아시리아 왕가에 의해 아라미치가 회자된 것은 분명하다.[10]아슈르바니팔(r.기원전 669년–631년) 말기에 기록된 규방형 문서 수의 감소는 종종 가죽 두루마리나 파피루스와 같은 부패하기 쉬운 재료에 쓰여진 아라미어(Aramaic)로 더 큰 변화를 나타낼 수 있다.[47] 비록 그것이 제국의 정치적 불안정에 기인할 수도 있다.[50]고대 아시리아와 분명히 연결한 아수르와 파르티아 통치하의 다른 아시리아 인구센터의 거주자들은 아라미어를 쓰고 말했다.[36]

전근대적 자기 정체성

비록 많은 해외 국가들 참으로 앗시리아의 중심지에 대한 제국의 붕괴 이후는 천년 동안 판결을 내렸다, 이민자들의 그 대신이 14세기 말에 몽골과 Timurid 학살까지 이 지역의 사람들의 상당 부분을 만드는 일을 계속했다 원본 population,[2]을 대신하는 큰 규모 유입에 어떠한 증거도 없다.[51]전근대 시리아어(기독교 메소포타미아 저술에서 사용되는 아라미어의 유형) 출처에서 사용되는 대표적인 자기 지정은 ʾ라마야("아라미아")와 수리아(축소된 서라야)이며, ʾ토라야("아시리아")라는 용어는 거의 자기 지정으로 사용되지 않는다.It is clear from the surviving sources that ʾārāmāyā and suryāyā were not distinct and mutually exclusive identities, but rather interchangeable terms used to refer to the same people; the Syriac author Bardaisan (154–222) is for instance referred to in 4th-century Syriac translations of Eusebius's Church History as both ārāmāyā and suryāyā.[11]

'시리아'로 번역되기도 하지만,[13] '수리아'와 '수리아'의 형태로도 나타나는 수리아야는 고대 악카디아 용어인 '아수라유('아시리아어')'[52]에서 유래한 것으로 믿어지고 있는데, 이 용어는 때로는 짧은 형태인 수라유(Suryayu)에서 유래되기도 했다.[13][14]네오아시리아 제국 시대부터의 루위안과 아라마어 문자는, 시네코어 비문과 같이, 아시리아 제국을 위해 짧아진 「시리아」를 사용하기도 한다.[53]따라서 '시리아'는 단순히 '아시리아'의 단축형이라는 것이 현대 학계의 공통된 의견이다.[15]'아시리아인'과 '시리아인'의 현대적 구분은 고대 그리스의 역사가들과 지도제작자들이 레반트를 '시리아인'으로, 메소포타미아를 '아시리아인'으로 지정한 결과다.이 용어들이 그리스 문헌에서 처음 증명될 때까지(BC 4세기) 레반트와 메소포타미아 양쪽에 거주하는 주민들은 이미 오랫동안 이 두 용어를 전 지역에 대해 서로 교환하여 사용했으며, 후기 기독교 시대까지 계속해서 잘 사용하고 있었다.[54]그리스인들이 메소포타미아를 "아시리아"라고 부르기 시작한 것은, 이 지역을 아시리아 제국과 동일시했기 때문이었는지, 이 용어가 그리스어로 처음 증명될 무렵에 이미 오래 전에 떨어졌기 때문이었는지, 아니면 그곳에 살았던 사람들(아시리아인)의 이름을 따서 이 지역을 이름지었기 때문인지는 알 수 없다.[55]

따라서 수리가 고대 아시리아인들에게 더 널리 사용되는 용어인 "아시리아어"와 분명히 연관되어 있지만, ,토라야는 전근대적 출처에서의 전형적인 자기 지정은 아니다.그러나 시리아 출처는 다른 맥락에서 특히 고대 아시리아와 관련하여 두드러지게 아소랴를 사용하였다.고대 아시리아는 일반적으로 typicallythor라고 불렸으며, 또한 마지막의 큰 수도인 니네베를 둘러싼 지역의 지명으로도 남아 있었다.[12]중세 시리아크 기독교인들이 아소리아를 자기 지정으로 사용하는 것을 꺼리는 것은 아마도 성경에 묘사된 아시리아인들이 이스라엘의 두드러진 적이라고 설명했을 것이다; 아소리아라는 용어는 때때로 기독교인들의 적들을 위한 용어로 시리아크 저술에 사용되기도 했다.이런 맥락에서, 이 용어는 사산 제국의 페르시아인들에게 적용되기도 했다; 예를 들어, 4세기 시리아의 시리아 작가 에프렘은 사산 제국을 "부정의 어머니인 더러운 ʾ토르"라고 불렀다.비슷한 방식으로, 이 문맥의 용어는 후기 이슬람 통치자들에게도 적용되기도 했다.[12]중세 시리아어 공동체 전체에서 쓰이지 않았지만, 모술(외부 니네베)과 그 근방에서 시리아어 기독교인이 일반적으로 사용하는 명칭이었기 때문에, 이 기간 동안 챠야어라는 용어는 자기 정체성으로 살아남았다.[12]

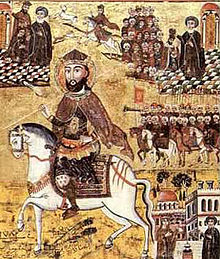

전근대적인 시리아어 출처는 고대[56] 아시리아인들과 확실히 동일시되었고 고대 제국과 그들 자신들 사이에 연관성을 끌어냈다.[52]가장 두드러지게는, 고대 아시리아 왕과 인물들은 오랫동안 지역 민속과 문학[57] 전통에 등장했고 고대 아시리아 왕족으로부터의 혈통 주장들은 민속학의 인물들과 메소포타미아 북부의 실제 사회 고위층 인사들에 의해 전달되었다.[58]사르곤 2세,[59] 센나체리브 r.(기원전 705–681년), 에사르하돈 r.(기원전 681–669년), 아슈르바니팔, 샤마쉬숨우킨과 같은 인물들은 오랫동안 지역 민속과 문학 전통에 있었다.[57]대체로 사산 시대와 이후의 이야기는 고대 아시리아 역사에 기초하여 서술이 발명되었지만 지역적, 현재의 풍경에도 적용되었다.[60]예를 들어 베남, 사라, 사십 순교자의 이야기와 같은 시리아크에서 쓰여진 중세 설화들은 센나체립을 가정불화의 일환으로 암살된 전형적인 이교도 왕으로 묘사하고 있으며, 그의 자녀들은 기독교로 개종한다.[57]

7세기 아시리아 역사 마르카다흐는 전설적인 성서 메소포타미아 왕 님로드와 역사적인 센나체리브의 후손으로, 그의 빛나는 후손이 마르카다흐의 활쏘기, 사냥, 폴로 등에 나타나게 했다.[61]이 시기 마르카르다흐를 위해 건설된 성소는 네오아시리아 신전의 폐허 위에 바로 세워졌다.[62]전설적인 인물인 님로드(Nimrod)는 달리 전통적으로 단순히 메소포타미아로 여겨지는 것으로, 사산 시대 문헌의 많은 부분에서 명백히 아시리아어로 언급되어 아시리아 왕들의 대열에 삽입되어 있다.[59]님로드뿐만 아니라 벨루스나 니누스와 같은 다른 전설적인 메소포타미아 지배자들(글에서 명시적으로 아시리아)도 때로는 글에서 중요한 역할을 한다.[63]어떤 기독교 문헌들은 성서 인물 발라암이 베들레헴의 별을 예언했다고 여겼다; 이 설화의 지역적인 아시리아판은 사산시대의 몇몇 시리아어 저술에 나타나는데, 이 설화는 발람의 예언이 고대 아시리아 왕들을 통해서만 전해지는 것을 통해서만 기억되었다고 주장한다.[64]어떤 이야기에서는 명백한 혈통 주장이 나온다.6세기 카르카 역사에 따르면 카르카(고대 아랍파)의 귀족 가문 중 12가구는 사르곤 2세 시대에 이 도시에 살았던 고대 아시리아 귀족의 후손이었다.[65]

근대적 정체성과 민족주의

19세기 정체성과 발전

19세기 메소포타미아 북부의 초기 여행자들과 선교사들은 원주민 기독교인들과 고대 아시리아인들 사이의 관계를 관찰했다.영국 여행가 클라우디우스 리치(1787–1821)는 코오르디스탄의 거주지 서술과 고대 니네베 유적지(1836년 사후에 출판됨, 1820년 여행을 묘사함)에서 "아시리아 기독교인"을 언급했다.리치는 같은 페이지의 각주에서도 아시리아의 기독교인을 언급했기 때문에 '아시리아'를 민족이 아닌 지리적 용어로 여겼을 가능성이 있다.19세기 아시리아의 자기 정체성에 대한 보다 명확한 증거는 미국인 선교사 호라시오 사우스게이트(1812–1894)의 저술에서 볼 수 있다.그는 사우스게이트의 [자코바이트] 시리아 방문 이야기 [자코바미아 교회](1844년)에서 아르메니아인들이 시리아크 기독교인들을 자신이 사용하던 시리아가 아닌 남문이 영어 '아시리아인'과 결부시킨 아사리로 지칭한 것에 대해 놀라워했다.[66]아르메니아계 소식통들은 그 때부터 일관되게 아시리아인을 앗수리 또는 아소리라고 불렀다.[67][66]사우스게이트는 또한 이 시점에서 시리아 기독교인들 스스로가 고대 아시리아인들로부터 기원한 것을 "아수르의 아들들"이라고 주장했다고 언급했다.따라서 사우스게이트의 설명은 현대 아시리아인들이 이미 19세기 중반에 고대 아시리아 혈통을 주장했다는 것을 보여준다.[66]

현대 인구와 고대 아시리아인 사이의 연결고리는 님루드와 같은 몇몇 주요 아시리아 유적지의 초기 발굴을 책임지고 있는 고고학자 겸 여행자 오스틴 헨리 라야드(1817–1894)에 의해 서양과 학계에서 대중화되었다.니네베와 그 유해(1849년)에서 라야드는 메소포타미아 북부에서 만난 기독교인들이 "고대 아시리아인들의 후예"라고 주장했다.라야드가 이들을 그렇게 평가한 것은 아시리아 지역 고고학자 호르무즈드 라삼(1826~1910)과의 파트너십에서 비롯됐을 가능성이 있다.[66]

19세기 말경 이란 우르미아에서 이른바 '종교 르네상스' 또는 '깨어날리기'가 일어났다.아마도 성공회, 로마 가톨릭, 러시아 정교회 선교 노력에 부분적으로 고무되어, 민족주의와 민족주의의 개념이 우르미아의 아시리아인들에게 소개되었는데, 그는 ʾ토리아라는 용어를 자기 정체성으로 채택하기 시작했고, 고대 아시리아를 중심으로 보다 강력하게 민족 이념을 구축하기 시작했다.이것은 고립된 현상이 아니었다: 아마도 유럽의 발전에 영향을 받은 중동 민족주의 또한 이 시기에 아르메니아인, 아랍인, 쿠르드인, 터키인과 같은 다른 공동체에서 강하게 표출되기 시작했다.이 시기에는 당시 신아람 방언으로 사용되던 문학적 언어인 문학적 우르미아 아람어의 발전도 보았다.고대 아시리아에 뿌리를 둔 정체성의 촉진을 통해, 다양한 공동체가 그들의 분모적 차이를 초월하여 하나의 민족적 정체성 아래 단결할 수 있었다.[16]

현대적 정체성과 이름 논쟁

제1차 세계 대전 전 몇 해 동안, 몇몇 유명한 아라미어 작가들과 지식인들은 아시리아 민족주의를 장려했다.그 중에는 프레이둔 아투라야(1891~1926)가 있었는데, 그는 1911년 누가 시리아인인가[suraysur]라는 제목의 영향력 있는 기사를 실었다. '우리 민족은 어떻게 키워질까?'라는 질문에서 그는 서래와 '아시리아'의 연관성을 지적하고 '아시리아'의 채택을 주장하였다.20세기 초에는 자칭으로 ʾ토라야(āor)라는 용어의 사용이 증가하였다.신학파인 urasurayaya로도 사용되며, 아마도 아르메니아인 아소리에서 영감을 얻었을 것이다.[16]민족주의를 통한 고대 아시리아와의 유대 강화와 사도라야를 채택한 것은 아시리아인에 관한 독특한 발전이 아니다.예를 들어 그리스인들은 그리스라는 용어를 고대 이교도 그리스인들과 연관시켰기 때문에 그리스 독립전쟁 무렵에 민족주의가 일어나기 전까지 압도적으로 로마인(로마쇼이)[68]으로 자칭되었고, 이때 고대 그리스와의 보다 강한 연합이 민중들 사이에 퍼졌다.[69][70]오늘날에는 '시리아인'이 아니라 '아시리아인'으로 번역되는 것이 일반적이지만, 아시리아인들이 모국어로 사용하는 주류의 자기 명칭은 스료요([71]suryoyo) 또는 스라야(suraya)이다.

오늘날에는 제1차 세계 대전, 세이포(아시리아 대량 학살)와 그 밖의 여러 대학살의 결과로 대다수의 아시리아인들이 조국에서 쫓겨났으며, 오늘날에는 독일, 스웨덴, 덴마크, 영국, 그리스, 호주, 뉴질랜드, 미국 등의 나라의 디아스포라 공동체에 살고 있다.때문에"시리아"국제적으로 시리아의 새로 만든 나라의 지역으로가 위해라 고국을 떠나(종종 다른 지역에서 유래된)의 공동체 통일을 위해 이러한 사건 그 사건의 여파로 명확한 아시리아의 자기 동일성 더욱 더 웃으며 자신의 지역 사회에서 입증될 뿐만 아니라 널리 퍼지게 되었다.[72]동방교회의 성직자가 아닌 일부 아시리아인들도 D와 같은 아시리아 민족주의를 포용했다. 1933년 아시리아 국민연합을 설립하는 데 도움을 주고 종교적으로는 자신을 시리아크 정교회 기독교인이라고 밝혔으나 인종적으로는 아시리아인이라고 밝힌 B. 펄리(1901~1979)가 있다.1935년, 펄리는 "아시리아인들은 고대 아시리아 제국의 직접적인 계승자로서 단 하나의 국가를 대표하지만 지금은 미적으로 분단되어 있다… 어느 것이 종교인지 교회인지 구별할 수 있을 때까지 그 누구도 아시리아인들을 전체적으로 일관성 있게 이해할 수 없다"고 썼으며, 심지어 모든 아시리아와의 단합을 제안하기도 했다.동양 교회의 [1]단일한 총대주교 밑에 있는 인종들

스스로를 아시리아인이라고 식별하는 공동체들에게 아시리아인의 연속성은 그들의 자아 정체성의 핵심 부분을 형성한다.많은 현대 아시리아인들은 사르곤, 센나체리브, 네부카드네자르와 같은 고대 메소포타미아 인물의 이름을 따서 이름 지어졌으며, 현대의 아시리아 국기는 고대 아시리아에서 유래된 상징성을 보여준다.[1]20세기 후반부터 현재까지 아시리아인들, 특히 디아스포라에서는 아시리아 민족주의를 그들 민족간의 통일 세력으로 계속 선전해 왔다.일부 분모 집단은 '아시리아인'으로 뭉쳐지는 것에 반대해 왔고 그 결과 그들 자신의 반동운동을 전개하게 되었다;[1] 이른바 '이름 논쟁'은 오늘날 시리아크 기독교 공동체들, 특히 아시리아 고국 밖에 살고 있는 디아스포라에서 여전히 뜨겁게 논의되고 있는 주제다.[73]

시리아 기독교인들 중에서 시리아 정교회의 추종자들은 아시리아인으로 식별하는 데 가장 주목할 만한 반대자들이다.아시리아 제국이 멸망한 후 수세기 동안 시리아의 아라마어권 인구(오늘날의 시리아 정교회 소속)는 서로 다른 이웃과 문화적 영향에 노출되면서 아라마어권 인구(아람어권 인구)의 문화와 신앙에서 다소 갈라졌다.동부 아시리아 교회의 신도들은 역사적으로 이란의 문화적 영향에 가장 많이 노출되어온 반면 시리아 정교회의 신도들은 그리스의 문화적 영향에 노출되어 왔다.[6]일부 시리아 정교회 관리들이 추진하는 대안적 명칭은 아라만(Aaman, armaya)으로, 예를 들어 총대주교 이그나티우스 아프렘 1세(Patriarchius Afrem I, 1933–1957)가 주창했다.좀 더 최근에 시리아크 정교회 신자들은 단순히 자신들을 '시리아크'라고 부르기를 선호했다, 교회 이름과 소송 언어, 그리고 서리아이의 대체 번역이다.1981년, 총대주교 이그나티우스 자카 1세는 아시리아와 아라메아의 정체성을 놓고 시리아크 정체성을 주창했다.[1]오늘날, 아라만이나 시리아로 식별되는 사람들은 전형적으로 그러한 정체성을 서로 교환하여 사용한다.칼데안 카톨릭 교회의 일부 신도들, '칼데안'도 최근 들어 뚜렷한 집단으로 인정받기 위해 로비를 벌여왔다.[74]현대의 국제기구들은 일반적으로 아시리아인, 시리아인, 아라만인, 찰데인 등을 서로 다른 민족 집단의 구성원으로 인정하지 않고, 대신에 그들은 단지 이러한 이름들을 대체적인[17] 명칭으로 생각할 뿐이고 수많은 교회 지도자들 또한 비록 서로 다른 기독교 종파일지라도 같은 민족 집단에 속한다고 단언했다.[75]

기타 형태의 연속성

자기 지정과 자기 인식의 연속성 외에도, 종교, 문학 문화, 정착이라는 측면에서 고대 메소포타미아 사이에는 사후 제국주의 시대 이후에도 중요한 연속성이 계속되었다.[62]아시리아 정착촌은 기독교 시대에 계속 점령되었다.예를 들어 고대 수도 니네베는 주교인 니네베 주교의 자리가 되었고, 고대 아시리아 궁전의 폐허 위에 교회(이슬람 통치 하에서 모스크로 개종한 후)가 세워졌다.이 도시의 주요 인구 중심지는 점차 강 건너편 둑으로 옮겨갔고, 오늘날 모술로 알려진 도시가 되었다. 고대 니네베는 점차 폐허에 빠졌을 뿐 결국 개방된 시골이 되었다.[22]비록 대부분의 오래된 인구 중심지는 비슷하게 점차 버려지고 몇몇은 또한 견뎌냈다.오늘날 에르빌로 알려진 고대 도시 아르벨라는 네오아시리아 제국 시대부터 계속 거주하고 있다.[76]비록 고대 메소포타미아 판테온은 AD 3세기에 도시가 파괴되면서 아수르에서 숭배되는 것을 멈추었지만, 그것은 다른 지역에서도 지속되었는데, 이 지역이 기독교로 압도적으로 개종했음에도 불구하고 훨씬 더 오랫동안, 오래된 신앙은 적어도 10세기까지는 하란에서, 그리고 18세기까지는 마르딘에서 계속 존속했다.h세기[77]

수레트어인 현대 아시리아어들이 옛 악카디아어와 거의 유사하지 않은 네오아람어들이지만,[78] 완전히 악카디아어의 영향력이 없는 것은 아니다.가장 주목할 만한 것은 고대 및 현대 아람어족 모두에 아카드어 외래어의 수많은 예가 있다.[79]이러한 연관성은 스테판 A. 카우프만의 연구에 의해 이미 1974년에 주목되었는데, 오늘날 주로 리트리아어를 사용하는 아라마어 방언인 시리아어에는 적어도 14개의 전용어(즉, 다른 방언에서는 증명되지 않음)가 있으며, 그 중 9개는 고대 아시리아어 방언(아리아어 중 6개)에서 명백히 나왔다.e 건축 용어 또는 지형 용어).[80]2011년 캐슬린 아브라함과 마이클 소콜로프가 아카디안어로 이전에 아람어 외래어로 믿었던 282개 단어에 대해 조사한 결과 그러한 단어 중 15개가 실제로 아람어 외래어인 아람어 외래어인 것으로 밝혀졌으며 22개 사례에서 대출의 방향을 결정할 수 없었다. 아브라함어 및 아브라함어소콜로프의 결론은 악카디안에서부터 아람어까지 외래어 수가 아람어부터 악카디안까지의 외래어 수보다 훨씬 많다는 것이었다.[81]

학계와 정치

현대 아시리아인들이 아시리아 이름을 사용한 것은 역사적으로 아시리아 공동체 내부뿐만 아니라 외부에서도 논란과 오해를 불러 일으켰다.[73]현대와 고대 아시리아인의 연결에 대한 논의도 학계에 들어갔다.[73]오스틴 헨리 라야드[66], 시드니 스미스 등 저명한 역사 어시스트리학자들의 지원 외에도 어시리아 연속성은 현대 어시리학 내에서 폭넓은 지지를 받고 있다.[26]연속성을 지지하는 사람들 중에는 시모 파폴라,[73][82] 로버트 D와 같은 저명한 어시리학자들이 있다. Biggs, H. W. F. Saggs,[83][84] Georges Roux,[85] J. A. Blinkman[86], Mirko Novak.[2]다른 분야의 역사가들도 리처드 넬슨 프례,[87] 필립 K와 같은 아시리아의 연속성을 지지해 왔다. 히티,[88] 패트리샤 크론,[89] 마이클 쿡,[89] 모르드카이 니산[90], 조슈아 J. 마크(세계사 백과사전 해설자).[91]Other scholars supporting continuity include, among others, the linguist Judah Segal,[92] the political scientist James Jupp,[93] the genocide researcher Hannibal Travis,[94][95] and the geneticists Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza,[96] Mohammad Taghi Akbari, Sunder S. Papiha, Derek Frank Roberts and Dariush Farhud.[97]에프렘 이일디즈,[98] 사르곤 도나베드[99], 오디쇼 말코 게와르기스 등 스스로 아시리아 출신 학자들이 아시리아계 연속성을 지지하는 학술적 저작을 펴내기도 했다.[100][98][99][100]

몇몇 학자들, 특히 역사학자 J.F.코클리,[73] 존 조셉, 데이비드 윌름스허스트, 아담 H.베커는 현대와 고대 아시리아인 사이의 연속성에 반대해 왔으며, 전형적으로 현대 아시리아인의 정체성은 외국 선교사들과의 상호작용이나 고대 아시리아 유적 발견의 결과로 19세기 중후반에만 나타났다고 주장한다.[101][102]아시리아의 연속성에 대한 전면적인 반대는 아시리학 내에 반영되지 않는다.아시리아학자 에카르트 프람은 현대 아시리아인을 언어상 '아람인'의 집단으로 간주하고 있지만, 고대 아시리아인들의 직접적인 문화적 계승자로도 간주하고 있다.[103]카렌 Radner 토론에 여전히 문제가 되지만, 또한 북부 메소포타미아에서 현대 기독교인들은 고대 도성의 자손으로서 고대 사이트와 외국 missionaries,[42]에 의한 방문의 발견 오래 전에 그들 스스로 보고점을 생각은 아시리아의 정체성만 19세기에 나타났던 반대하는 아시리아의 연속성을 고려하고 있다. ~하듯이예를 들어, 호라시오 포스트게이트의 계정에서 수집될 수 있다.[66]아시리아의 연속성에 베커 같은 몇몇 반대자들은 사산 기간 고대 앗시리아와 연결되는 것의 풍부한 기독교 문학은 단순히, 고대 Assyria,[62]의 실제 추억보다는 성경에 여러 그림 에살핫돈과 사르곤 2세:Assyria왕. 같은 이야기, 거의 언급되었던 것에 출연에도 불구하고 근거한 것이라고 주장해 왔다. 에서성서[b]그 문헌에 제시된 역사적 설명들이 사산 제국의 다른 역사적 저술의 설명과 대립하고 있다는 점에서 그 문헌들은 또한 지역적인 아시리아 현상이다.[105]

네오아시리아 제국에서 아시리아인들이 사용했던 것을 명백히 연상시키는 이름들은 적어도 AD 3세기까지 사후 제국주의 기간 내내 아수르에서 계속 사용되었다.[38]데이비드 윌름스허스트와 같은 아시리아 연속성에 반대하는 일부 사람들은 고대 아시리아 이름들이 기독교 시대에 더 이상 사용되지 않았으며, 이는 결국 연속성이 없다는 증거라고 주장한다.[106]기독교 시대에 노골적인 고대 메소포타미아 인맥이 있는 이름을 계속 사용했다는 증거가 있다; 13세기 럼카일의 아랍어 기록은 예를 들어 네부카드네자르(아랍어 본문에는 부타나자르)라는 이름으로 한 남자를 기록하고 있으며, 필록세누스 네뮤루다(Philoxenus Nemuda)라는 이름의 시리아크 정교회 총대주교회의 친척이다.그래서 고대 아시리아 인맥이 있는 이름으로 님루드 또는 님로드에서 유래되었다. 그러나 이 두 이름은 성경에도 언급되어 있다.[107]오디쇼 말코 게와르기스와 같은 현대 아시리아 저자들은 아시리아인들의 기독교화를 고려할 때 고대 이교도들의 이름이 감소하는 것은 놀라운 일이 아니라고 주장한다. 아시리아인들의 기독교화에 비추어 볼 때, 원주민 이름이 점점 더 성경적으로 유래된 이름으로 대체되는 유사한 사례도 수많은 다른 기독교화된 페오로부터 알려져 있다.쟁기질하다[100]

현대의 아시리아인들은 아시리아 연속성에 대한 반대를 공격적이라고 생각하며, 그것을 자신들에 대한 다른 역사적 형태의 억압과 연관시킨다.Sargon Donabed, for instance, considers the use of terms such as "Chaldeans", "Syrian", "Syriacs", "Arameans", or more extremely "Arab Christians", "Kurdish Christians" and "Turkish Christians", to be harmful as they add to division and confusion in regard to identity and are "clearly reflective of modern political parlance".[108]이러한 견해는 아시리아인을 제3의 소수민족으로 인정하지 않고 대신 아시리아인, "시리아인"과 "찰데인"을 별개의 민족으로 선전하며, 아시리아인을 검열에서 과소계상하는 등 아시리아인의 자치권 요구에 대항하고자 했던 바아티스트 이라크(1968~2003)의 정부의 행동 탓도 있다.1977년, 아시리아인 국가 인구조사에 아시리아인으로 등록하는 것이 불가능하게 되었고, 결과적으로 아시리아인들은 고용과 배급 카드를 잃을 것을 두려워하여 아랍인으로 등록하도록 강요되었다.[109]

아시리아 인구에 대한 유전자 검사는 비교적 새로운 연구 분야지만, 지금까지 아시리아 인종이 역사적으로 주변 인구에 거의 간섭하지 않는다는 개념을 지지해 왔다.[110]2000년과 2008년에 시행된 유전학 연구는 아시리아인들이 내감성이 높은 중동 지역의 다른 집단과 유전적으로 구별되는 것으로서 지원하고 있다. 이는 지역사회가 다른 집단과 거의 혼합되지 않은 종교적, 문화적 전통 때문에 역사적으로 상대적으로 폐쇄되어 왔음을 보여준다.[111]

참고 항목

메모들

참조

- ^ a b c d e 버츠 2017, 페이지 605.

- ^ a b c d e f g h i j k l 2016년 노바크 132페이지.

- ^ a b c d e f 2017년, 페이지 7.

- ^ Biggs 2005, 페이지 10.

- ^ a b Saggs 1984, 페이지 290.

- ^ a b 파폴라 2004, 페이지 22.

- ^ 베드포드 2009, 페이지 33.

- ^ a b 하우저 2017 페이지 240.

- ^ a b c d 래드너 2021, 페이지 149.

- ^ a b c Luukko & Van Builere 2017, 페이지 319.

- ^ a b c 버츠 2017, 페이지 600.

- ^ a b c d 버츠 2017, 페이지 600–601.

- ^ a b c 벤자민 2022 페이지 2

- ^ a b 파폴라 2004, 페이지 16-17.

- ^ a b 셰하데 2011년, 페이지 17.

- ^ a b c d 버츠 2017, 페이지 603.

- ^ a b 페트로시안 2006, 페이지 143–144.

- ^ 프림 2017b, 페이지 192.

- ^ a b Trolle Larsen 2017, 페이지 583–584.

- ^ Frahm 2017c, 페이지 560.

- ^ 쿠어트 1995, 페이지 239페이지.

- ^ a b c 286페이지 리이드 2018.

- ^ 달리 1993 페이지 134.

- ^ Frahm 2017c, 페이지 560-561.

- ^ 달리 1993 페이지 135-136.

- ^ a b 스미스 1926 페이지 69.

- ^ 래드너 2015, 페이지 20.

- ^ a b c d 하우저 2017, 페이지 229.

- ^ Frahm 2017, 페이지 5.

- ^ a b c 쿠어트 1995, 페이지 240.

- ^ a b 하우저 2017, 페이지 230.

- ^ 프림 2017b, 페이지 194.

- ^ 파폴라 1999.

- ^ 래드너 2015, 페이지 6.

- ^ 하우저 2017, 페이지 238.

- ^ a b 리이드 1998, 페이지 71.

- ^ 하이더 2008, 페이지 193.

- ^ a b 리빙스톤 2009 페이지 154.

- ^ 하이더 2008, 페이지 197.

- ^ 래드너 2015, 페이지 19.

- ^ 하퍼 외 1995, 페이지 18.

- ^ a b 래드너 2015, 페이지 7.

- ^ 듀링 2020, 페이지 39.

- ^ 미셸 2017, 페이지 81.

- ^ 듀링 2020, 페이지 145.

- ^ 바흐라니 2006년 56~57쪽.

- ^ a b c 뤄코&반바일레르 2017, 페이지 318.

- ^ 래드너 2021, 페이지 147.

- ^ Frahm 2017b, 페이지 180.

- ^ Frahm 2017b, 페이지 190.

- ^ 필로니 2017, 페이지 37.

- ^ a b 버츠 2017, 페이지 601.

- ^ 롤링거 2006, 페이지 285–287.

- ^ 타마리 2019, 페이지 113.

- ^ 롤링거 2006, 페이지 284.

- ^ 하우저 2017, 페이지 241.

- ^ a b c Kalimi & Richardson 2014, 페이지 5.

- ^ 2012년 페인 205, 217쪽

- ^ a b 2012년 페인 페이지 214.

- ^ 2012년 페인 페이지 209.

- ^ 2012년 페인 페이지 205.

- ^ a b c 2012년 페인 페이지 208.

- ^ 미노프 2020, 187페이지, 191페이지.

- ^ 미노프 2020, 페이지 203.

- ^ 2012년 페인 페이지 217.

- ^ a b c d e f 버츠 2017, 페이지 602.

- ^ 베커 2015, 페이지 328.

- ^ 캐머런 2009, 페이지 7.

- ^ Efstathiadou 2011, 페이지 191.

- ^ 모리슨 2018, 페이지 39.

- ^ 파폴라 2004, 페이지 11.

- ^ 버츠 2017, 페이지 604.

- ^ a b c d e 버츠 2017, 페이지 599.

- ^ Gaunt, Atto & Barthoma 2017, p. ix.

- ^ 세일럼 2020.

- ^ Trolle Larsen 2017, 페이지 584.

- ^ 파폴라 2004, 페이지 21.

- ^ 뤄코&반바일레르 2017, 페이지 314.

- ^ 아브라함 & 소콜로프 2011, 22페이지, 59페이지.

- ^ 카우프만 1974년, 페이지 164.

- ^ 아브라함 & 소콜로프 2011, 페이지 59.

- ^ 파폴라 2004, 페이지 5-22.

- ^ Biggs 2005, 페이지 10: "특히 아시리아에 기독교가 매우 일찍 세워지고 현재에 대한 기독교의 연속성과 인구의 연속성을 볼 때, 나는 고대 아시리아인들이 이 지역의 현대 아시리아인들의 조상들 중 하나일 가능성이 충분히 있다고 생각한다."

- ^ 색스 1984, 페이지 290: "아시리아 제국의 파괴는 그 인구를 소탕하지 않았다.그들은 대부분 농민들이었고, 아시리아에는 근동의 가장 좋은 밀밭이 포함되어 있기 때문에 아시리아 농민들의 후손들은 기회가 된다면 구시가지 위에 새로운 마을을 건설하고, 구시가지들의 전통을 기억하며 농업생활을 이어나갈 것이다.7, 8세기 이후, 그리고 다양한 변천을 거쳐 이 사람들은 기독교인이 되었다.이들 기독교인들, 그리고 그들 사이에 흩어져 있는 유대인 공동체는 아시리아 전임자들의 기억을 살려둘 뿐만 아니라 성경의 전통과 결합시켰다."

- ^ Roux 1992, 페이지 276–277, 419–420.

- ^ 아시리아 학회: 강의 요약 "아시리아의 인구가 제거되었다는 증거가 없기 때문에 아시리아에 인종이나 문화적 연속성이 없을 것이라고 믿을 이유가 없다."

- ^ 프라이 1999, 페이지 69–70.

- ^ 히티 1951 페이지 519.

- ^ a b 크론 & 쿡 1977, 페이지 55.

- ^ 2002년, 181페이지.

- ^ 마크 2018, "이란과 이라크 북부, 그 외 다른 곳에는 현재도 아시리아인들이 살고 있다" CITREFMark (

- ^ 시걸 1970, 페이지 47, 51, 68–70.

- ^ 젭 2001, 페이지 174: "아시리아인들은 이라크라고 알려진 북부 지역에 살았던 한때 강력한 아시리아 국가의 후손이다." "기독교인이었던 아시리아인들은 제1차 세계대전이 발발할 때까지 그들의 조상들의 땅에서 간신히 살아남았다."

- ^ 트래비스 2010, 페이지 148-151.

- ^ 카발리-스포르자 외 1994, 페이지 218: "그들은 기독교인이며 아마도 그들의 고대 이름들의 진정한 후손일 것이다."

- ^ 악바리 외 1986, 페이지 85: "아시리아인은 네스토리아인이라고도 알려진 기독교인들의 집단으로 중동에서 오랜 역사를 가지고 있다.역사적, 고고학적 증거로부터, 그들의 조상이 메소포타미아 문명의 일부를 형성한 것으로 생각된다.

- ^ a b 일디즈 1999 페이지 16-19.

- ^ a b 도나베드 2019, 페이지 118.

- ^ a b c 게와르기스 2002, 페이지 89.

- ^ Wilmshurst 2011, 페이지 413–416.

- ^ 베커 2008, 페이지 396.

- ^ 프람 2017, 페이지 7: "많은 아시리아인들이 아라마어와 알파벳 문자를 채택했다.기원전 7세기 후반 아시리아 국가가 몰락한 후 아시리아에 있는 구순문자는 종말을 고했지만 아시리아 문화와 종교의 핵심 요소들은 시리아인들 사이에서 살아남았다.지금도 스스로를 아시리아인이라고 부르며 제국 시대의 아시리아인의 후계자로 여기는 시리아인 집단이 있다."

- ^ 할로우웨이 2003, 페이지 71.

- ^ 2012년 페인 페이지 215.

- ^ Wilmshurst 2011, 페이지 415.

- ^ 잭슨 2020, 1장

- ^ 도나베드 2012, 페이지 412.

- ^ 나비 2006, 페이지 527–528.

- ^ 트래비스 2010, 페이지 149.

- ^ Banoei 외 2008, 페이지 79.

참고 문헌 목록

- Abraham, Kathleen; Sokoloff, Michael (2011). "Aramaic Loanwords in Akkadian – A Reassessment of the Proposals". Archiv für Orientforschung. 52: 22–76. JSTOR 24595102.

- Akbari, Mohammad Taghi; Papiha, Sunder S.; Roberts, Derek Frank; Farhud, Dariush (1986). "Genetic differentiation among Iranian Christian communities". American Journal of Human Genetics. 38 (1): 84–98. PMC 1684716. PMID 3456196.

- Bahrani, Zainab (2006). "Race and Ethnicity in Mesopotamian Antiquity". World Archaeology. 38 (1): 48–59. doi:10.1080/00438240500509843. JSTOR 40023594. S2CID 144093611.

- Banoei, Mohammad Mehdi; Chaleshtori, Morteza Hashemzadeh; Sanati, Mohammad Hossein; Shariati, Parvin; Houshmand, Massoud; Majidizadeh, Tayebeh; Soltani, Niloofar Jahangir; Golalipour, Massoud (2008). "Variation ofDAT1 VNTR Alleles and Genotypes Among Old Ethnic Groups in Mesopotamia to the Oxus Region". Human Biology. 80 (1): 73–81. doi:10.3378/1534-6617(2008)80[73:VODVAA]2.0.CO;2. JSTOR 41465951. PMID 18505046.

- Becker, Adam H. (2008). "The Ancient Near East in the Late Antique Near East: Syriac Christian Appropriation of the Biblical East". Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman World. Tübingen: Mohr Siebeck. pp. 394–415. ISBN 9783161494116.

- Becker, Adam H. (2015). Revival and Awakening: American Evangelical Missionaries in Iran and the Origins of Assyrian Nationalism. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0226145280.

- Bedford, Peter R. (2009). "The Neo-Assyrian Empire". In Morris, Ian; Scheidel, Walter (eds.). The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-537158-1.

- Benjamen, Alda (2022). Assyrians in Modern Iraq: Negotiating Political and Cultural Space. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1108838795.

- Biggs, Robert D. (2005). "My Career in Assyriology and Near Eastern Archaeology" (PDF). Journal of Assyrian Academic Studies. 19 (1): 1–23. Archived from the original (PDF) on 2008-02-27.

- Butts, Aaron Michael (2017). "Assyrian Christians". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Cameron, Averil (2009). The Byzantines. Oxford: John Wiley and Sons. ISBN 978-1-4051-9833-2.

- Cavalli-Sforza, Luigi Luca; Menozzi, Paolo & Piazza, Alberto (1994). The History and Geography of Human Genes. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-08750-4.

- Crone, Patricia; Cook, Michael A. (1977). Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521211338.

- Deutscher, G. (2009). "Akkadian". Concise Encyclopedia of Languages of the World. Oxford: Elsevier. ISBN 978-0-08-087774-7.

- Dalley, Stephanie (1993). "Nineveh after 612 BC". Altorientalische Forschungen. 20 (1): 134–147. doi:10.1524/aofo.1993.20.1.134. S2CID 163383142.

- Donabed, Sargon (2012). "Rethinking Nationalism and an Appellative Conundrum: Historiography and Politics in Iraq". National Identities. 14 (4): 407–431. doi:10.1080/14608944.2012.733208. S2CID 145265726.

- Donabed, Sargon (2019). "Persistent Perseverance: A Trajectory of Assyrian History in the Modern Age". In Rowe, Paul S. (ed.). Routledge Handbook of Minorities in the Middle East. London. ISBN 978-1138649040.

- Düring, Bleda S. (2020). The Imperialisation of Assyria: An Archaeological Approach. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1108478748.

- Efstathiadou, Anna (2011). "Representing Greekness: French and Greek Lithographs from the Greek War of Independence (1821–1827) and the Greek-Italian War (1940–1941)" (PDF). Journal of Modern Greek Studies. 29 (2): 191–218. doi:10.1353/mgs.2011.0023. S2CID 144506772.

- Filoni, Fernando (2017). The Church in Iraq. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press. ISBN 978-0813229652.

- Frahm, Eckart (2017). "Introduction". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Frahm, Eckart (2017). "The Neo-Assyrian Period (ca. 1000–609 BCE)". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Frahm, Eckart (2017). "Assyria in the Hebrew Bible". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Frye, Richard N. (1999). "Reply to John Joseph" (PDF). Journal of Assyrian Academic Studies. 13 (1): 69–70. Archived from the original (PDF) on 2020-07-11.

- Gaunt, David; Atto, Naures; Barthoma, Soner O. (2017). Let Them Not Return: Sayfo – The Genocide Against the Assyrian, Syriac, and Chaldean Christians in the Ottoman Empire. New York: Berghahn. ISBN 978-1785334986.

- Gewargis, Odisho Malko (2002). "We Are Assyrians" (PDF). Journal of Assyrian Academic Studies. 16 (1): 77–95. Archived from the original (PDF) on 2003-04-21.

- Haider, Peter W. (2008). "Tradition and change in the beliefs at Assur, Nineveh and Nisibis between 300 BC and AD 300". In Kaizer, Ted (ed.). The Variety of Local Religious Life in the Near East: In the Hellenistic and Roman Periods. Leiden: BRILL. ISBN 978-9004167353.

- Harper, Prudence O.; Klengel-Brandt, Evelyn; Aruz, Joan; Benzel, Kim (1995). Assyrian Origins: Discoveries at Ashur on the Tigris: Antiquities in the Vorderasiatisches Museum, Berlin. New York: Metropolitan Museum of Art. ISBN 0-87099-743-2.

- Hauser, Stefan R. (2017). "Post-Imperial Assyria". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Holloway, Steven W. (2003). "The Quest for Sargon, Pul and Tiglath-Pileser in the Nineteenth Century". In Chavalas, Mark W.; Younger, Jr, K. Lawson (eds.). Mesopotamia and the Bible. Edinburgh: A&C Black. ISBN 978-1-84127-252-8.

- Hitti, Philip K. (1951). History of Syria: Including Lebanon and Palestine. London: MacMillan. OCLC 5510718.

- Jackson, Cailah (2020). Islamic Manuscripts of Late Medieval Rum, 1270s-1370s: Production, Patronage and the Arts of the Book. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-1474451505.

- Jupp, James (2001). Australian People: An Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-80789-1.

- Kalimi, Isaac; Richardson, Seth (2014). "Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography: An Introduction". In Kalimi, Isaac; Richardson, Seth (eds.). Sennacherib at the Gates of Jerusalem: Story, History and Historiography. Leiden: Brill Publishers. ISBN 978-9004265615.

- Kaufman, Stephen A. (1974). The Akkadian Influences on Aramaic. The Oriental Institute of the University of Chicago Assyriological Studies. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-62281-9.

- Kuhrt, Amélie (1995). "The Assyrian heartland in the Achaemenid period". Pallas. Revue d'études antiques. 43 (43): 239–254. JSTOR 43660582.

- Livingstone, Alasdair (2009). "Remembrance at Assur: The Case of the dated Aramaic memorials". Studia Orientalia Electronica. 106: 151–157.

- Luukko, Mikko; Van Buylaere, Greta (2017). "Languages and Writing Systems in Assyria". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Joshua J., Mark (2018). "Assyria". World History Encyclopedia. Retrieved 27 February 2022.

- Michel, Cécile (2017). "Economy, Society, and Daily Life in the Old Assyrian Period". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Minov, Sergey (2020). Memory and Identity in the Syriac Cave of Treasures: Rewriting the Bible in Sasanian Iran. Leiden: BRILL. ISBN 978-9004445505.

- Morrison, Susannah (2018). ""A Kindred Sigh for Thee": British Responses to the Greek War for Independence". The Thetean: A Student Journal for Scholarly Historical Writing. 47 (1): 37–55.

- Naby, Eden (2006). "Assyrian Nationalism in Iraq: Survival under Religious and Ethnic Threat". In Burszta, Wojciech J.; Kamusella, Tomasz & Wojchiechowski, Sebastian (eds.). Nationalisms Across the Globe: An Overview of Nationalisms in State-Endowed and Statless Nations, Volume II: the World. Bygoszcz: School of Humanities and Journalism. ISBN 83-87653-46-2.

- Nisan, Mordechai (2002). Minorities in the Middle East: A History of Struggle and Self-Expression (2nd ed.). Jefferson: McFarland. ISBN 978-0-7864-1375-1.

- Novák, Mirko (2016). "Assyrians and Arameans: Modes of Cohabitation and Acculuration at Guzana (Tell Halaf)". In Aruz, Joan; Seymour, Michael (eds.). Assyria to Iberia: Art and Culture in the Iron Age. New York: Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-1588396068.

- Parpola, Simo (1999). "Assyrians after Assyria". Journal of Assyrian Academic Studies. 13 (2).

- Parpola, Simo (2004). "National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times" (PDF). Journal of Assyrian Academic Studies. 18 (2): 5–22.

- Payne, Richard (2012). "Avoiding Ethnicity: Uses of the Ancient Past in Late Sasanian Northern Mesopotamia". In Pohl, Walter; Gantner, Clemens; Payne, Richard (eds.). Visions of Community in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100. Farnham: Ashgate Publishing. ISBN 978-1409427094.

- Petrosian, Vahram (2006). "Assyrians in Iraq". Iran and the Caucasus. 10 (1): 138. doi:10.1163/157338406777979322. S2CID 154905506.

- Radner, Karen (2015). Ancient Assyria: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198715900.

- Radner, Karen (2021). "Diglossia and the Neo-Assyrian Empire's Akkadian and Aramaic Text Production". In Jonker, Louis C.; Berlejung, Angelika & Cornelius, Izak (eds.). Multilingualism in Ancient Contexts: Perspectives from Ancient Near Eastern and Early Christian Contexts. Stellenbosch: African Sun Media. ISBN 978-1991201164.

- Reade, Julian E. (1998). "Greco-Parthian Nineveh". Iraq. 60: 65–83. doi:10.2307/4200453. JSTOR 4200453.

- Reade, Julian Edgeworth (2018). "Nineveh Rediscovered". In Brereton, Gareth (ed.). I am Ashurbanipal, king of the World, king of Assyria. London: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-48039-7.

- Rollinger, Robert (2006). "The Terms "Assyria" and "Syria" Again". Journal of Near Eastern Studies. 65 (4): 283–287. doi:10.1086/511103. JSTOR 10.1086/511103. S2CID 162760021.

- Roux, Georges (1992). Ancient Iraq. Penguin Books. ISBN 978-0140125238.

- Saggs, Henry W. F. (1984). The Might That Was Assyria. London: Sidgwick & Jackson. ISBN 9780312035112.

- Salem, Chris (24 December 2020). "A Name Chaldeans Forgot: Assyria". Medium. Retrieved 6 January 2022.

- Segal, Judah B. (1970). Edessa: The Blessed City. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-821545-5.

- Shehadeh, Lamia Rustum (2011). "The name of Syria in ancient and modern usage". In Beshara, Adel (ed.). The Origins of Syrian Nationhood: Histories, pioneers and identity. Oxford: Routledge. ISBN 978-0-415-61504-4.

- Smith, Sidney (1926). "Notes on "The Assyrian Tree"". Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London. 4 (1): 69–76. doi:10.1017/S0041977X00102599. JSTOR 607403. S2CID 178173677.

- Tamari, Steve (2019). "The Land of Syria in the Late Seventeenth Century: ʿAbd al-Ghani al-Nabulusi and Linking City and Countryside through Study, Travel, and Worship". In Tamari, Steve (ed.). Grounded Identities: Territory and Belonging in the Medieval and Early Modern Middle East and Mediterranean. Leiden: BRILL. ISBN 978-9004385337.

- Travis, Hannibal (2010). Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan. Durham: Carolina Academic Press. ISBN 978-1594604362.

- Trolle Larsen, Mogens (2017). "The Archaeological Exploration of Assyria". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1118325247.

- Wilmshurst, David (2011). The martyred Church: A History of the Church of the East. London: East & West Publishing Limited. ISBN 9781907318047.

- Yildiz, Efrem (1999). "The Assyrians: A Historical and Current Reality". Journal of Assyrian Academic Studies. 13 (1): 15–30.