우울증에 대한 진화론적 접근법

Evolutionary approaches to depression우울증에 대한 진화론적 접근은 진화심리학자들이 진화론적 정신의학의 관점에서 기분장애의 문제를 조명하기 위해 진화론을 이용하려는 시도다. 우울증은 일반적으로 기능 장애나 정신 장애로 생각되지만, 치매나 다른 유기적 기능 장애처럼 나이가 들수록 유행이 증가하지는 않는다. 일부 연구자들은 다른 연구자들이 정신분열증, 겸상세포빈혈, 정신병증, 그리고 다른 장애에 대한 진화적 기여를 제안하는 것과 같은 방식으로 이 장애가 진화적 뿌리를 가지고 있을 수 있다고 추측했다. 심리학과 정신의학은 일반적으로 행동에 대한 진화적 설명을 수용하지 않았으며, 우울증 진화에 대한 제안된 설명은 여전히 논쟁의 여지가 있다.

배경

주요 우울증("주요 우울증", "임상 우울증" 또는 종종 단순히 "우울증"이라고도 불림)은 전 세계적으로 장애를 일으키는 주요 원인이며, 2000년에는 질병의 세계적인 부담에 4번째로 기여했다(DALYs로 측정됨). 또한 자살의 중요한 위험 요인이기도 하다.[1] 그렇다면 임상적 우울증이 뇌의 주요 기능 장애인 병리학으로 생각되는 것은 이해할 수 있다.

대부분의 경우 나이가 들수록 장기 기능장애 비율이 높아지는데, 청소년과 청년층에서는 낮은 비율, 노인층에서는 가장 높은 비율이다.[2] 이러한 패턴은 기능장애적 특성에 대한 선택이 나이가 들수록 감소한다고 가정하는 노화의 진화론과 일치한다.

이러한 패턴과 대조적으로, 임상 우울증의 유병률은 건강한 청소년과 청소년들을 포함한 모든 연령 범주에서 높다. 예를 들어, 미국 인구의 한 연구에서, 주요 우울증 사례의 12개월 유병률은 가장 어린 나이 범주(15~24세)에서 가장 높았다.[3] 단극성 우울증(조울증과 관련된 우울증 제외)의 높은 유병률도 주요 정신지체증, 자폐증, 정신분열증, 심지어 앞서 언급한 조울증 등 다른 정신질환의 유병률과 비교해 볼 때 특이하다.[4] 2017년 현재 우울증보다 유병률이 높은 정신질환은 불안장애뿐이다. [5]

임상적 우울증과 같은 성질의 공통적인 발생과 지속성은 설명하기 어렵다.(감염병의 비율은 물론 젊은 층에서 높지만 임상적 우울증은 감염에 의한 것이라고는 생각하지 않는다.) 진화 심리학과 진화 의학에서의 그것의 적용은 우울증과 같이 해로울 것 같은 상태를 포함한 행동과 정신 상태가 개인이나 그들의 친척들의 건강을 향상시킨 인간 조상들의 유익한 적응이었을 수도 있다는 것을 암시한다.[6][7][8][9] 예를 들어 에이브러햄 링컨의 평생의 우울증이 통찰력과 힘의 원천이었다는 주장이 제기되어 왔다.[10] 어떤 사람들은 심지어 "우리는 행복을 우리의 자연적 채무불이행으로 가지 않도록 설계되지 않았다"고 제안하고 있다. 그래서 우울증의 상태는 진화적인 규범이다.[11]

다음의 가설들은 명백한 비용보다 더 큰 우울증의 이점을 확인하려고 시도한다.

그러한 가설들이 반드시 서로 양립할 수 없는 것은 아니며 우울증의 다른 측면, 원인, 증상을 설명할 수도 있다.[12]

심령통증 가설

우울증이 병리학으로 생각되는 한 가지 이유는 우울증이 심령적인 고통과 고통을 너무 많이 일으키기 때문이다. 그러나 육체적 고통 또한 매우 고통스럽지만, 그것은 유기체가 피해를 입고 있다는 것을 알려주고, 그것이 피해의 근원에서 철수하도록 동기를 부여하며, 미래에 그러한 피해를 유발하는 상황을 피하는 법을 배우는 진화된 기능을 가지고 있다. 슬픔은 또한 고통스럽지만, 진화된 적응이라고 널리 알려져 있다. 사실, 아마도 가장 영향력 있는 진화론적 견해는 대부분의 우울증 사례들이 단지 사랑하는 사람을 잃는 것과 같은 역경에 대응하여 특별히 강렬한 슬픔의 사례라는 것이다.[13]

심령통증 가설에 따르면 우울증은 친구의 상실 등 현재의 상황이 생물학적 건강을 위협하고 있다는 사실을 환자에게 알려준다는 점에서 신체적 고통과 유사하다. 그것은 환자들을 가능하면 비용이 많이 드는 상황을 초래한 활동을 중단하도록 동기를 부여하고, 그것은 그나 그녀가 미래에 유사한 상황을 피하는 법을 배우게 한다. 이러한 견해의 지지자들은 낮은 기분에 초점을 맞추는 경향이 있고 임상적 우울증을 낮은 기분의 기능상 극단적인 극단이라고 간주하는 경향이 있으며, 생리학적으로 일반적인 우울한 기분에 거리를 둔 독특한 특징들의 집합으로 간주하지 않는다.

쾌락의 부재와 함께, 다른 눈에 띄는 변화들로는 정신지체 장애, 수면과 먹이의 방해된 패턴, 성욕 상실과 동기부여가 있다. 이 모든 것들은 실제 육체적 고통에 대한 신체의 반응의 특징이기도 하다. 우울한 사람들에서는 전전두엽 피질, 좌전두엽 피질 등 고통의 인식과 관련된 피질의 부위에서 활동이 증가하고 있다. 이 활동은 피질이 뇌의 나머지 부분에 대한 진정한 육체적 스트레스 요인으로 추상적인 부정적인 생각을 나타낼 수 있게 한다.[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

행동 종료 모델

행동 셧다운 모델은 유기체가 활동에서 얻는 보상보다 더 많은 위험이나 지출에 직면한다면, 가장 좋은 진화 전략은 그것들로부터 철수하는 것일 수 있다고 말한다. 이 모델은 육체적 고통과 마찬가지로 정서적 고통이 유용한 적응목적을 제공한다고 제안한다. 실망, 슬픔, 슬픔, 슬픔, 두려움, 불안, 분노, 죄책감 같은 부정적인 감정을 "특히 사회 영역에서 특정 문제를 식별하고 회피할 수 있도록 하는 진화된 전략"이라고 묘사한다. 우울증은 특징적으로 무쾌감증과 에너지 부족과 관련이 있으며, 우울증을 겪는 사람들은 위험을 회피하고 더 이상의 손실을 예방하는 데 집중하기 때문에 부정적인 결과와 비관적인 결과를 더 많이 인지한다. 모델은 우울증을 적응적 대응으로 보지만, 우울증에 대한 많은 접근방식이 원인보다는 증상을 치료하고 근본적인 사회문제를 해결할 필요가 있다는 것을 시사한다.[24]

행동 셧다운 모델과 관련된 현상은 학습된 무력감이다. 동물 실험 대상자의 경우 실험 대상자의 경험에서 통제력이나 예측가능성의 상실은 인간의 임상적 우울증과 유사한 상태를 초래한다. 즉, 통제할 수 없고 막을 수 없는 스트레스 요인이 충분히 오랫동안 반복된다면 쥐의 피험자는 인간의 우울증과 많은 행동과 심리적 특징을 공유하는 학습된 무력감을 채택하게 된다. 이 주제는 스트레스 요인이 없는 소설 환경에 놓였을 때에도 문제에 대처하려고 시도하지 않을 것이다. 만약 대처하려는 그들의 드문 시도가 새로운 환경에서 성공적이라면, 오랫동안 지속되는 인지 블록은 그들이 그들의 행동을 유용한 것으로 인식하지 못하게 하고 대처 전략이 오래 지속되지 않는다. 진화론적 관점에서 보면, 학습된 무력감 또한 사람들이 질병이나 건기와 같이 통제할 수 없는 곤경에 처할 경우 장기간에 걸친 에너지 보존을 가능하게 한다. 그러나, 우울증이 학습된 무력감을 닮은 오늘날의 인간들에게, 이러한 현상은 대개 동기부여의 상실과 한 개인의 삶이 그들의 삶의 모든 측면을 대표하는 것으로 간주되는 통제할 수 없는 한 측면의 왜곡으로 나타난다 – 궁극적인 원인과 현대적 표현 사이의 불일치를 암시한다.[25]

해석적 추론 가설

이 가설은 우울증이 영향을 받은 개인이 이를 분석하고 해결하기 위해 복잡한 문제에 집중하고 집중하도록 하는 적응증이라는 것을 시사한다.[26]

우울증 중 한 가지 방법은 개인의 문제에 대한 집중력을 높이는 것이다. 우울증은 좌뇌전뇌전뇌피질을 활성화시켜 주의력을 조절하고 "작동 메모리" 또는 WM으로 불리는 "능동적이고 접근 가능한 상태"에서 문제 관련 정보를 유지한다. 그 결과 우울한 개인들은 현재의 문제점에 대한 이유를 되짚으며 반론을 제기하는 것으로 나타났다. 우울증과 관련된 후회는 또한 개인들로 하여금 과거 사건들이 왜 일어났는지, 어떻게 예방될 수 있었는지 판단하기 위해 반영하고 분석하게 한다.[26] 그 추론 가설은 비난을 받고 있다. 진화의 적합성은 나쁜 결과가 나온 후보다는 전에 반추함으로써 증가한다. 아이가 위험에 빠졌지만 다치지 않은 상황은 부모가 앞으로 위험한 상황을 피할 수 있는 방법을 고민하도록 이끌어야 한다. 아이가 죽을 때까지 기다렸다가 우울한 상태에서 구걸하는 것은 너무 늦다.[27]

일부 인지심리학자들은 이론적 성향 자체가 우울증 발병 가능성을 증가시킨다고 주장한다.[28]

우울증은 어떤 문제에 집중하는 개인의 능력을 증가시키는 또 다른 방법은 문제로부터의 주의를 분산시키는 것이다. 예를 들어 우울증과 관련되는 경우가 많은 무쾌감증은 단기적인 보상을 제공하는 활동에 참여하고 싶은 개인의 욕구를 감소시키고 대신 장기적 목표에 집중할 수 있게 해준다. 또 위안이 되고 식욕이 떨어지고 불면증이 생기는 등 '심리적 변화'도 산만함을 줄여준다. 예를 들어 불면증은 수면이 그러한 과정을 방해하는 것을 방지함으로써 문제의 의식적인 분석을 가능하게 한다. 마찬가지로, 편안함, 신체활동의 부족, 그리고 식욕 부족은 모두 사회적 상호 작용, 환경을 통한 항해,[26] 그리고 자극이 처리되는 것을 방해하는 "도덕적 활동"과 같은 산만함의 원천을 제거한다.[29]

조절불능 적응증으로서의 우울증 가능성

특히 현대적인 맥락에서 볼 때 우울증이 반드시 적응하는 것은 아닐지도 모른다. 고통을 느끼고 우울증을 경험하는 능력은 적응적 방어 메커니즘이지만, 그것들이 "[30]너무 쉽게 촉발되거나, 너무 강렬하거나, 오래 지속될" 때, 그들은 "위험"이 될 수 있다.[30] 이럴 경우 방어기제 역시 '만성통증이나 설사로 인한 탈수증'과 같은 질병이 될 수 있다. 비슷한 종류의 방어기제일 수도 있는 우울증도 조절이 제대로 되지 않았을 수 있다.[31]

그러므로, 다른 진화론과는 달리, 이것은 우울증을 더 적은 양으로 이로운 무언가의 부적응적 극단으로 본다. 특히 한 이론은 성격 특성 신경증(신경증)에 초점을 맞춘다. 적은 양의 신경증은 다양한 과정을 통해 사람의 체력을 증가시킬 수 있지만, 지나친 것은 예를 들어 반복적인 우울증에 의해 체력을 감소시킬 수 있다. 따라서 진화는 최적의 양으로 선택될 것이고 대부분의 사람들은 이 양에 가까운 신경증을 갖게 될 것이다. 그러나 유전적 변이가 계속 일어나며, 어떤 사람들은 우울증의 위험을 증가시키는 높은 신경증을 갖게 될 것이다.[12]

계급이론

계급이론은 개인이 사회 집단의 지배를 위한 오랜 싸움에 휘말려 명백히 패하고 있다면, 우울증은 개인이 물러서게 하고 순종적인 역할을 받아들이게 한다는 가설이다. 그렇게 함으로써 개인은 불필요한 위해로부터 보호받는다. 이런 식으로, 우울증은 사회적 계층을 유지하는데 도움을 준다. 이 이론은 심령통증 가설에서 파생된 보다 일반적인 이론의 특별한 경우로서, 현대식 우울증을 만들어내는 인지적 반응은 사람들이 도달할 수 없는 목표를 추구하고 있는지 여부를 평가할 수 있게 하는 메커니즘으로 진화했고, 만약 그렇다면, 탈지하도록 동기를 부여했다.[16][32]

사회위험가설

이 가설은 사회 계급 가설과 유사하지만 직접적인 지배력 경쟁보다는 사회 집단에서 배제되는 것을 피하는 것이 더 중요하다. 예를 들어, 플리스토세 시대에는 먹이를 찾고 포식자로부터 보호하기 위해 사회적 유대가 필수적이었습니다.[12]

이와 같이, 우울증은 우리 조상들의 생존과 생식 성공에 결정적인 영향을 미쳤을 사회적 관계로부터의 배제의 위협에 대한 적응적이고 위험 회피적인 반응을 나타내는 것으로 보인다. 우울증의 메커니즘과 현상학에 대한 여러 줄의 증거는 경증에서 온건한(또는 "표준적인") 우울한 상태들이 사회적 위험과 상황에 대한 인지적 민감성(예: "우울적 현실주의")이라는 세 가지 교차 특징을 통해 개인의 주요 사회적 맥락에 포함됨을 보존한다는 것을 시사한다.(낮은 자존감이나 사회적 탈퇴와 같은 증상으로 나타내듯이) 개인이 갈등이나 배제의 위험에 더 노출될 가능성이 높은 반복적인 행동들; 그리고 그것은 그들의 지원을 더 많이 이끌어내기 위해 다른 중요한 사람들을 향해 전달되는 행동을 야기한다(예, 소위 "도움을 요구하는 외침").[12][33] 이 견해에 따르면, 임상 진단에 의해 포착된 심각한 우울증은 부분적으로 현대 세계화 세계의 불확실성과 경쟁력에 기인할 수 있는 이 메커니즘의 부적응성, 부적절성을 반영한다.

정직한 신호 이론

우울증이 병리학으로 생각되는 또 다른 이유는 사실상 모든 활동에 대한 관심 상실과 같은 주요 증상들이 환자들에게 매우 비용이 많이 들기 때문이다. 그러나 생물학자들과 경제학자들은 이해 상충이 있을 때 내재된 비용이 포함된 신호가 믿을 수 있게 정보를 신호할 수 있다고 제안했다. 우울증에 연루된 사람들(예: 죽음, 이혼)과 같은 심각한 부정적인 삶의 사건이 발생한 후, 사회적 파트너들이 이해충돌을 할 때, 우는 것과 같은 필요의 "치프" 신호는 믿지 않을 수도 있다. 사실상 모든 활동에 대한 관심 상실과 자살과 같은 주요 우울증의 증상은 본질적으로 비용이 많이 들지만, 비용이 많이 드는 신호 이론이 요구하는 것처럼, 그 비용은 주마다 다르다. 진정으로 도움이 필요하지 않은 개인의 경우, 주요 우울증에 따른 체력단련비가 매우 높은데, 이는 체력단련 혜택의 흐름을 위협하기 때문이다. 그러나, 진정한 도움이 필요한 개인에게 있어서, 그 개인이 많은 건강상의 혜택을 창출하고 있지 않기 때문에, 주요 우울증의 건강 비용은 낮다. 따라서, 진정한 도움이 필요한 개인만이 심각한 우울증을 겪을 수 있다. 그러므로 주요 우울증은 정직하거나 신뢰할 수 있는 필요의 신호로 작용한다.

예를 들어 배우자의 죽음과 같은 심각한 손실을 겪고 있는 개인은 종종 다른 사람의 도움과 도움을 필요로 한다. 그들의 사회적 파트너와 거의 갈등이 없는 그러한 개인들은 슬픔을 경험하게 될 것으로 예측된다. 이는 부분적으로 다른 사람들에게 필요를 알리는 수단이다. 이와는 대조적으로, 그들의 사회적 파트너와 많은 갈등을 겪는 그러한 사람들은 우울증을 경험할 것으로 예측된다. 이는 부분적으로, 필요성이 진짜라는 것에 회의적일 수 있는 다른 사람들에게 필요를 증명하는 수단이다.[34][35]

흥정이론

우울증은 환자들에게 비용이 많이 들 뿐만 아니라 가족, 친구, 사회 전반에 상당한 부담을 줄 뿐만 아니라, 병적인 것으로 여겨지는 또 다른 이유인 것이다. 하지만 만약 우울증을 앓고 있는 환자들이 현실적이긴 하지만 충족되지 않은 욕구를 가지고 있다면, 그들은 그러한 욕구를 해결하기 위해 다른 사람들에게 동기를 제공해야 할지도 모른다.

우울증의 교섭 이론은 아래에 기술된 우울증의 솔직한 신호론, 틈새 변화론, 사회탐구 이론과 유사하다. 그것은 경제학자들이 개발한 노동파업 이론을 바탕으로 정직한 신호 이론에 기본적으로 한 가지 추가 요소를 추가한다. 사회적 파트너의 적합성은 일반적으로 상관관계가 있다. 예를 들어 아내가 우울증을 앓고 자손에 대한 투자를 줄이면 남편의 건강도 위험해진다. 그러므로, 주요 우울증의 증상은 비용이 많이 들 뿐만 아니라, 따라서 그들은 자신의 건강 상태가 저하되는 것을 막기 위해 그러한 필요성에 대한 대응을 꺼리는 사회적 파트너들을 강요한다.[21][34][36] 우울증에 대한 이 설명은 도전받았다. 우울증은 남편이나 조력자가 우울증에 걸린 사람의 생산성 손실을 부분적으로만 보상해 주므로 가족이나 집단의 공동 생산물을 감소시킨다. 우울해 하는 대신에, 그 사람은 자신의 다리를 부러뜨리고 사회 집단으로부터 도움을 받을 수 있지만, 이것은 분명히 역효과적인 전략이다. 그리고 성욕의 부족은 확실히 부부 관계나 건강을 개선하지 못한다.[27]

사회적 네비게이션 또는 틈새 변화 가설은[35][37] 우울증이 특히 개인이 사회적 틈새에 대한 값비싸고 복잡한 계약적 제약을 극복하도록 돕기 위해 고안된 마지막 수단을 사회적으로 적응시킨 것이라고 제안한다. 이 가설은 분석적 반추와 협상 가설을 결합하고, 우울증은 장기 무쾌증과 정신 지체 또는 동요의 조합으로 정의되며, 사회적으로 부과된 제약조건에 대한 집중적인 냉철한 관점을 제공함으로써 주요 건강 증진 프로젝트를 추구하는 것을 방해한다는 것을 암시한다. 동시에, 공공연히 나타나는 증상은 기본적인 생활 활동을 수행하는 우울증의 능력을 감소시키는 사회적 필요의 신호로 작용한다; 우울한 사람들에 대한 그 신호의 비용 부담은 그 정직성을 증명한다. 마지막으로, 필요의 솔직한 신호에 도움을 주는 것이 비경제적이라고 생각하는 사회적 파트너들에게, 같은 우울증 증상은 또한 관련된 양보와 타협을 갈취할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 우울증의 강탈력은 그러한 파트너들이 현재의 사회경제적 준비 하에서 우울한 사람들로부터 기대하게 된 상품과 서비스의 흐름을 억제한다는 사실에서 비롯된다.

따라서 우울증은 특히 다양한 사회적 파트너에게 동기를 부여하는 데 유용한 사회적 적응이 될 수 있다. 우울증이 사회경제적 삶에서 주요한 건강증진적 변화를 시작하도록 돕는 것이다. 이것이 인간의 사회생활에서 필요할 수 있는 다양한 상황들이 있는데, 여기에는 현재의 사회적 틈새를 경제적이지 못하게 만드는 사회적 핵심 우방이나 새로운 틈새시장을 찾는 생계수단에 대한 창의적인 새로운 생각들이 포함된다. 소셜 네비게이션 가설은 개인이 지나치게 제한적인 사회교류계약의 매트릭스에 단단히 갇힐 수 있으며, 이러한 상황은 때때로 전통적인 협상방식을 뛰어넘는 급진적인 계약적 격변을 필요로 한다고 강조한다. 우울증의 치료와 관련하여, 이 가설은 우울증의 전형적인 원인이 부적응적인 변태적 사고 과정 또는 다른 순수하게 내생적인 근원과 관련이 있다는 임상의의의 어떤 가정에 의문을 제기한다. 사회탐구 가설은 대신에 우울증 환자의 재능과 꿈에 대한 분석, 관련된 사회적 제약조건(특히 우울증 사회망 내에서 상대적으로 확산되지 않는 비점원을 가진 사람들)의 확인, 그리고 그러한 제약조건을 충분히 완화하도록 고안된 실질적인 사회문제 해결 요법을 요구한다. 개선된 사회적 계약 하에서 그들의 삶을 앞으로 나아가는 우울한 [35][37]사람들 이 이론은 줄곧 비판의 대상이 되어 왔다.[22]

장려책으로서의 우울증

이 접근방식은 우울한 상태에 있는 것이 적응력이 아니라(사실 정반대) 나쁜 결과에 대한 우울의 위협과 좋은 결과에 대한 쾌락의 약속은 적응력이 있다고 주장한다. 왜냐하면 그들은 건강을 증진시키는 노력을 하도록 개인에게 동기를 부여하기 때문이다.[27] 쾌락에만 인센티브 장치로 의존하지 않는 이유는 개인이 덜 조심스러워질수록 건강의 측면에서 행복은 비용이 많이 들기 때문이다. 이것은 개인이 매니큐어를 하고 매우 위험한 행동을 할 때 가장 쉽게 나타난다. 인센티브의 생리학적 징후는 (아마도 직전의) 미래에 대한 불안이 양극화와 높은 상관관계가 있기 때문에 개인이 극도의 의기양양함과 극도의 우울증을 동반할 때 가장 눈에 띈다.[27] 앞에서 언급한 바와 같이, 조울증이나 임상 우울증은 사건 우울증과는 반대로, 때로는 높은 혈압이나 낮은 혈압이 건강 증진임에도 불구하고 지속적으로 높은 혈압(또는 낮은 혈압)을 조절장애로 보는 것과 마찬가지로 조절장애로 간주된다.

감염예방

우울증은 환자와 그 친족 모두의 감염을 예방하는 데 도움이 되기 때문에 진화적 적응이라는 가설이 제기되었다.[38][39]

첫째, 불활과 무기력증 등 우울증의 관련 증상은 환자들의 휴식을 북돋아 준다. 감염에 대한 면역 활성화가 상대적으로 비용이 많이 들기 때문에 이러한 방법을 통해 보존되는 에너지는 매우 중요하다. 예를 들어, 체온의 1℃ 변화에도 대사 활동이 10% 증가해야 한다.[40] 그러므로 우울증은 면역체계에 에너지를 더 효율적으로 절약하고 배분할 수 있게 해준다.

우울증은 감염의 교환을 초래할 수 있는 사회적 상호 작용과 활동을 억제함으로써 감염을 더욱 예방한다. 예를 들어, 흥미를 잃으면 성행위에 참여하지 못하게 되고, 이는 결국 성병 교환을 방해하게 된다. 마찬가지로, 우울한 엄마들은 그들의 자녀들과 덜 상호작용을 해서 엄마가 친척들을 감염시킬 확률을 줄일 수 있다.[38] 마지막으로, 우울증과 관련된 식욕 부족은 또한 음식으로 인한 기생충에 대한 노출을 줄일 수 있다.[38]

다만 만성질환 자체가 우울증을 유발하는 데 관여할 수도 있다는 점도 유의해야 한다. 동물 모델에서, 만성 질환의 변종에 대응하여 면역체계의 장기적 과민반응은 사이토카인(호르몬 조절기와 신호 분자의 다양한 집단)의 생산을 증가시키는 결과를 낳는다. 사이토카인은 주로 노레피네프린, 도파민, 세로토닌 등 신경전달물질 시스템과 상호작용하며 우울증 특성을 유도한다. 우울증의 발병은 개인이 더 내성적이고, 안전하고, 활기차게 생활할 수 있도록 함으로써 그들의 질병으로부터 회복하는 데 도움을 줄 수 있다. 이러한 사이토카인의 과잉생산은 만성질환을 다루어야 하는 반복된 요구로 인해 최적의 수준을 넘어서는 경우 임상적 우울증과 그에 수반되는 행동발현이 극도의 에너지 보존을 촉진하는 결과를 초래할 수 있다.[41]

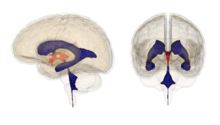

제3 심실 가설

우울증의 세 번째 심실 가설은 우울증과 관련된 행동 군집(후치 자세, 눈을 마주치지 않는 것, 음식과 성에 대한 식욕 감소, 사회적 금단 및 수면 장애)이 만성적으로 적대적인 사회 환경의 맥락 안에서 개인의 공격 유발 자극을 감소시키는 역할을 한다고 제안한다.nment.[42][43][44] 또한 이 반응은 알려지지 않은 염증성 물질(아마도 사이토카인)이 제3 심실 공간으로 급성 방출됨으로써 매개될 것을 제안한다. 이 제안의 지지로 영상 연구는 제3 심실이 수축기에서 확대된다는 것을 보여준다.[45][46]

리셉션

임상심리학과 정신의학은 역사적으로 진화심리학 분야에서 상대적으로 고립되어 왔다.[47] 일부 정신과 의사들은 진화심리학자들이 그러한 주장을 뒷받침하는 데 필요한 엄격한 경험적 시험에 참여하지 않고 숨겨진 적응적 이점을 설명하려 한다는 우려를 제기한다.[47][48] 조울증과 정신분열증과의 유전적 연관성을 제시하는 연구가 강하지만, 임상심리학 내에서는 문화적 또는 환경적 요인의 상대적 영향과 매개 역할에 대해 상당한 논쟁이 있다.[49] 예를 들어, 역학 연구는 서로 다른 문화 집단이 정신 질환의 진단, 증상학, 그리고 표현 비율을 가지고 있을 수 있다는 것을 시사한다.[50] 또한 문화에 얽매인 장애에 대한 인식이 증가하고 있는데,[50][51] 이는 환경 대 유전적 심리 적응에 대한 주장으로 볼 수도 있다.[52] 특정 정신장애는 진화적 규모에서 '적응적'이라고 설명할 수 있는 심리적 특성을 가질 수 있지만, 이러한 장애들은 개개인에게 심각한 정서적, 심리적 고통을 유발하며 대인관계의 안정성과 일상적 적응 기능에 부정적인 영향을 미친다.[53]

참고 항목

일반:

비디오

참조

- ^ "The World Health Report 2001". Health Systems: Improving Performance. Geneva: World Health Organization. 2001.

- ^ "Prevalence of Heart Disease --- United States, 2005". Retrieved 2008-03-22."Prevalence of Chronic Kidney Disease and Associated Risk Factors --- United States, 1999--2004". Retrieved 2008-03-22.

- ^ Kessler RC, McGonagle KA, Swartz M, Blazer DG, Nelson CB (1993). "Sex and depression in the National Comorbidity Survey. I: Lifetime prevalence, chronicity and recurrence" (PDF). J Affect Disord. 29 (2–3): 85–96. doi:10.1016/0165-0327(93)90026-G. hdl:2027.42/30529. PMID 8300981.

- ^ 역학유역유역지역, 국가공모도 조사연구

- ^ Ritchie, Hannah; Roser, Max (2018). "Mental Health". Our World in Data. Global Change Data Lab.

- ^ Neese, Randolph M. (October 2005). The American Psychiatric Publishing Textbook of Mood Disorders - Chapter 10: Evolutionary Explanations for Mood and Mood Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. pp. 159–175. ISBN 978-1-58562-151-4. Retrieved 2007-10-23.

- ^ Erica Goode (February 1, 2000). "Viewing Depression As Tool for Survival". New York Times.

- ^ Natasha Mitchell (3 April 2004). "The Evolution of Depression – Does it Have a Role?". Australian Broadcasting Corporation. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ Julia M. Klein (12 February 2007). "Depression as a survival tool? Some new treatments assume so". LA Times.

- ^ Joshua Wolf Shenk (2005). "Lincoln's Melancholy: How Depression Challenged a President and Fueled His Greatness". Houghton Mifflin. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ John Naish (January 19, 2008). "Why the happiness industry can only lead to misery". The Times. London.

- ^ a b c d Allen, N.B.; Badcock, P.B. (2006). "Darwinian models of depression: a review of evolutionary accounts of mood and mood disorders". Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 30 (5): 815–826. doi:10.1016/j.pnpbp.2006.01.007. PMID 16647176. S2CID 5954047.

- ^ Allan V. Horwitz; Jerome C. Wakefield (18 June 2007). The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-804269-3.

- ^ Thornhill NW, Thornhill R (1991). "An evolutionary analysis of psychological pain following human (Homo sapiens) rape: IV. The effect of the nature of the sexual assault". J Comp Psychol. 105 (3): 243–52. doi:10.1037/0735-7036.105.3.243. PMID 1935004.

- ^ Thornhill, R.; Thornhill, N.W. (1989). "The evolution of psychological pain". Sociobiology and the Social Sciences: 73–103.

- ^ a b Neese, Randolph M. (January 2005). "Is Depression an Adaptation?" (PDF). Archives of General Psychiatry. 57 (1): 14–20. CiteSeerX 10.1.1.318.2659. doi:10.1001/archpsyc.57.1.14. PMID 10632228. Retrieved 2007-10-23.

- ^ Suarez, S.D.; Gallup Jr, G.G. (1991). "Depression as a response to reproductive failure". Journal of Social and Biological Structures. 8 (3): 279–287. doi:10.1016/0140-1750(85)90071-5.

- ^ Hagen, Edward H.; Barrett, Clark (2007). "Perinatal Sadness among Shuar Women: Support for an Evolutionary Theory of Psychic Pain" (PDF). Medical Anthropology Quarterly. 21 (1): 22–40. doi:10.1525/maq.2007.21.1.22. ISSN 0745-5194. PMID 17405696. Archived from the original (PDF) on 2007-09-26. Retrieved 2007-10-23.

- ^ Keller, Matthew C.; Neese, Randolph M. (May 2005). "Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants" (PDF). Journal of Affective Disorders. 86 (1): 27–35. CiteSeerX 10.1.1.409.6927. doi:10.1016/j.jad.2004.12.005. PMID 15820268. Retrieved 2007-10-23.

- ^ Tooby, J.; Cosmides, L. (1990). "The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments". Ethology and Sociobiology. 11 (4–5): 375–424. doi:10.1016/0162-3095(90)90017-Z.

- ^ a b Hagen, E.H. (1999). "The Functions of Postpartum Depression". Evolution and Human Behavior. 20 (5): 325–359. CiteSeerX 10.1.1.335.7173. doi:10.1016/S1090-5138(99)00016-1.

- ^ a b Nettle, D. (2004). "Evolutionary origins of depression: a review and reformulation". Journal of Affective Disorders. 81 (2): 91–102. doi:10.1016/j.jad.2003.08.009. PMID 15306134.

- ^ Sachar, E (1975). "Neuroendocrine abnormalities in depressive illness". Topics of Psychoendocrinology: 135.

- ^ Gregg Henriques. "Depression: disease or behavioral shutdown mechanism" (PDF). Journal of Science and Health Policy.

- ^ Seligman, Martin (1975). Helplessness: On Depression, Development and Death. San Francisco: W.H. Freeman.

- ^ a b c Andrews, P.W.; Thompson, J.A. (2009). "The bright side of being blue: depression as an adaptation for analyzing complex problems". Psychological Review. 116 (3): 620–654. doi:10.1037/a0016242. PMC 2734449. PMID 19618990.

- ^ a b c d Wittman, D. (2014). "Darwinian Depression". Journal of Affective Disorders. 168 (2): 142–150. doi:10.1016/j.jad.2014.06.052. PMID 25046740.

- ^ Nolen-Hoeksma, S (1987). "Sex differences in depression: theory and evidence". Psychological Bulletin. 101 (2): 259–82. doi:10.1037/0033-2909.101.2.259. PMID 3562707. S2CID 5026228.

- ^ Jacobs, B.L.; Fornal, C.A. (1999). "Activity of serotonergic neurons in behaving animals". Neuropsychopharmacology. 21 (2 Suppl): 9S–15S. doi:10.1038/sj.npp.1395336. PMID 10432483.

- ^ a b Gilbert, P. (2006). "Evolution and depression: issues and implications". Psychological Medicine. 36 (3): 287–297. doi:10.1017/S0033291705006112. PMID 16236231. S2CID 15408068.

- ^ Nesse, R.M. (2000). "Is Depression an Adaptation?". Archives of General Psychiatry. 57 (1): 14–20. CiteSeerX 10.1.1.318.2659. doi:10.1001/archpsyc.57.1.14. PMID 10632228.

- ^ Paul Gilbert (1992). Depression: The Evolution of Powerlessness. Psychology Press. ISBN 978-0-86377-221-4.

- ^ Averill, J.R. (1968). "Grief: its nature and significance". Psychological Bulletin. 70 (6): 721–748. doi:10.1037/h0026824. PMID 4889573.

- ^ a b Hagen, E.H. (2003). The Bargaining Model of Depression. Genetic and Cultural Evolution of Cooperation. MIT Press. ISBN 978-0-262-08326-3. Retrieved 2008-02-28.

- ^ a b c Watson, P.J.; Andrews, P.W. (2002). "Toward a revised evolutionary adaptationist analysis of depression: the social navigation hypothesis". Journal of Affective Disorders. 72 (1): 1–14. doi:10.1016/S0165-0327(01)00459-1. PMID 12204312.

- ^ Hagen, E.H. (2002). "Depression as bargaining The case postpartum". Evolution and Human Behavior. 23 (5): 323–336. doi:10.1016/S1090-5138(01)00102-7.

- ^ a b 왓슨, 폴 J. "단극적 우울증의 진화적 적응론: 특히 개인의 사회적 틈새의 비용이 많이 들고 복잡한 계약적 제약을 극복하기 위한 사회적 네비게이션 적응으로서의 우울증"

- ^ a b c Kinney, D.K.; Tanaka, M. (2009). "An evolutionary hypothesis of depression and its symptoms, adaptive values, and risk factors". Journal of Nervous and Mental Disease. 197 (8): 561–567. doi:10.1097/NMD.0b013e3181b05fa8. PMID 19684491. S2CID 205881413.

- ^ 레이슨, C.L. 밀러, A. N. (2012) PATOS-D(Pathogen Host Defense, PATOS-D) 분자 정신의학 1-23. PDF.

- ^ Kluger, M.J. (1991). "Fever: Role of pyrogens and cryogens". Physiological Reviews. 71 (1): 93–127. doi:10.1152/physrev.1991.71.1.93. PMC 7191625. PMID 1986393.

- ^ Dantzer, E (2002). "Cytokines and depression: an update". Brain, Behavior, and Immunity. 16 (5): 501–502. doi:10.1016/s0889-1591(02)00002-8. PMID 12401463. S2CID 33116478.

- ^ Hendrie CA, Pickles AR (2010). "Depression as an evolutionary adaptation: Implications for the development of new drug treatments". European Psychiatric Review. 3: 46.

- ^ 헨드리 CA, 피클스 AR(2011) 우울증: 제3심실을 중심으로 조직된 진화적 적응법 In: Brinkworth M, Weinert F (eds) 다윈주의 파장 다윈주의 학제간 맥락 하이델베르크, 뉴욕, 런던: 스프링거

- ^ Hendrie CA, Pickles AR (2012). "The failure of the antidepressant drug discovery process is systemic". J Psychopharm. 27 (5): 407–13, discussion 413-6. doi:10.1177/0269881112466185. PMID 23222042. S2CID 24171469.

- ^ Baumann B, Bornschlegl C, Krell D, Bogerts B (1997). "Changes in CSF spaces differ in endogenous and neurotic depression A planimetric CT scan study". J Affect Disord. 45 (3): 179–88. doi:10.1016/S0165-0327(97)00073-6. PMID 9298431.

- ^ Cousins D. A.; Brian Moore P.; Watson S.; Harrison L.; Nicol Ferrier I.; Young A. H.; Lloyd A. J. (2010). "Pituitary volume and third ventricle width in euthymic patients with bipolar disorder". Psychoneuroendocrinology. 35 (7): 1074–1081. doi:10.1016/j.psyneuen.2010.01.008. PMID 20171783. S2CID 24962012.

- ^ a b Brüne, Martin (2006). "Evolutionary psychiatry is dead – Long liveth evolutionary psychopathology". Behavioral and Brain Sciences. 29 (4): 408. doi:10.1017/S0140525X06259090.

- ^ Douzenis, A; Seretis, D; Rizos, E; Michopoulos, I; Christodoulou, C; Lykouras, L (2010). "Evolution and Psychiatry". British Journal of Psychiatry. 196 (3): 246–47. doi:10.1192/bjp.196.3.246a. PMID 20194552.

- ^ 아담스, H.와 서커, 사이코패스학 P. 종합편람, 제3편지. 스프링거. 2001. 제3장 53~84쪽.

- ^ a b 아담스, H.와 서커, 사이코패스학 P. 종합편람, 제3편지. 스프링거. 2001. 5장 105-27

- ^ 미국 정신의학협회. 정신 질환 진단 및 통계 설명서(4차 개정, 텍스트 수정) 2000. 컬처 바운드 신드롬 페이지 897–903.

- ^ 슈마커, J. 정신병의 시대: 현대와 정신 건강. 프래거. 2001. 제3장 29~49쪽.

- ^ 아담스, H.와 서커, 사이코패스학 P. 종합편람, 제3편지. 스프링거. 2001