리투아니아화

Lithuanization리투아니아어화(또는 리투아니아어화)는 문화 동화의 과정으로, 리투아니아 문화나 그 언어가 자발적이거나 강제적으로 채택된다.

역사

13세기에서 15세기 사이에 있었던 루테니아 영토의 리투아니아 합병에는 약간의 리투아니아화가 수반되었다.[citation needed] 리투아니아 대공국의 상당 부분은 루테니아어로[citation needed] 남아 있었다; 종교, 언어, 문화적 차이 때문에, 이교도 리투아니아인들의 지배 귀족들과 정복당한 정교회 동슬라브인들 사이에는 동화가 덜 되었다. 군사 및 외교적으로 뒤치가 루테니아 땅으로 확장된 후, 지방 지도자들은 자치권을 유지하여 문화의 합병을 제한하였다.[1] 일부 지방정부가 게디민스(룰러)를 임명받았을 때, 루테니아에 있는 리투아니아 귀족들은 슬라브 풍습과 정교 기독교를 대부분 수용하여 루테니아 귀족과 구별할 수 없게 되었다. 문화는 병합되었다; 많은 상류층 루테니아인들은 리투아니아 귀족들과 합병하고 스스로를 리투아니아인(리틴스) 젠테 루테누스 국가인 리투아누스라고 부르기 시작했지만,[2][3] 여전히 루테니아어를 말했다.[4][5][6] 리투아니아 귀족들은 대체로 루테니아인이 되었고,[7] 리투아니아 민족과 사모기티아의 귀족들은 계속해서 그들의 토착인 리투아니아어를 사용했다. 올드 교회 슬라브어(Slabonic)와 (later) 루테니아어(Luthenian)를 각색하였으며, 지역 문제와 다른 정교회 교주들과의 관계에서 언어 프랑카(Languagea Franca)로서 주-chancery 언어의 지위를 획득하였으며, 서유럽과의 관계에서 라틴어가 사용되었다.[8] 15세기부터[7] 시작된 리투아니아의 폴론화와 구 폴란드-리투아니아 연방의 19~20세기 초의 루시화에 의해 점차 역전되었다.[9]

리투아니아화의 주목할 만한 예는 19세기까지 유대인(많은 리투아니아계 유대인, 그러나 폴란드계 유대인)을 대체한 것으로, 당시 리투아니아의 주요 도시에서 가장 큰 인종 집단으로 리투아니아계 민족들이 농촌에서 이주해 왔다. 리투아니아화는 제도화되기 보다는 주로 인구통계학적이었다.[10] 제1차 세계 대전 이후 리투아니아는 독립국이 되자, 리투아니아 정부는 리투아니아화를 제도화했다.[11][12]

리투아니아 인터벨럼 공화국

리투아니아 독립 무렵, 이 나라는 리투아니아 시민이 아닌 대규모 집단(주로 폴란드인과 독일인)의 문화적 언어적 동화를 향해 나아가기 시작했다.[13] 리투아니아 정부는 초기에는 민주적이었고, 다른 인종 집단의 문화적 전통을 보호했다; 1917년 빌니우스 회의 결의안은 소수 민족들의 문화적 자유를 약속했다.[14] 제1차 세계 대전 이후 리투아니아 평의회(정부 입법부)가 유대인과 벨라루스의 대표들로 확대되었다.[15] 최초의 리투아니아 정부에는 유대교와 벨라루스의 사무를 담당하는 부처가 포함되었다.[16] 그러나 빌니우스 지역이 실리고프스키의 반정부 이후 분리되었을 때 벨라루스인, 유대인, 폴란드인 등의 가장 큰 공동체는 결국 리투아니아 외곽에 이르러 특별부처는 폐지되었다.[17] 1920년에 리투아니아의 유대인 사회는 구속력 있는 조례를 제정할 수 있는 권리로 국가 및 문화 자치권을 부여받았으나, 부분적으로는 히브리인과 이디시어 집단 사이의 내분 때문에 1924년에 그들의 자치권이 종료되었다.[18] 유대인들은 "리투아니아인들을 위한 리투아니아" 정책에 의해 점점 더 소외되고 소외되었다.[19]

리투아니아는 독립을 확립하고 민족주의적 태도가 강화되자, 국가는 공공 생활에서 리투아니아인의 사용을 증가시키려 했다.[20] 정부의 조치 중에는 리투아니아인이 아닌 명칭을 강제로 리투아니아어로 바꾼 것도 있었다.[21] 가장 큰 소수민족 학교 네트워크는 유대인 사회에 의해 운영되었다; 1919년에 49개, 1923년에 107개, 1928년에 144개의 유대인 문법 학교가 있었다.[17] 1931년에는 부분적으로 통폐합으로 인해 학교 수가 115개로 줄었고 1940년까지 안정세를 유지했다.[17]

교육

1920년 초에 리투아니아에는 폴란드어를 위한 20개의 폴란드어 학교가 있었다. 1923년에는 30명으로 늘었지만 1926년에는 24명으로 줄었다.[17] 감소의 주된 원인은 리투아니아 기독민주당의 정책이 있었는데, 리투아니아 기독민주당의 정책으로, 리투아니아 여권에 '리투아니아'를 국적으로 둔 부모의 학생들을 리투아니아 학교로 전학시켰다.[17] 당이 통제력을 잃은 뒤 학교 수는 91곳으로 늘었다. 1926년 쿠데타 직후 안타나스 스메토나가 이끄는 민족주의자들이 정권을 잡았다. 민족주의자들은 리투아니아인들에 의한 폴란드 학교들의 참석을 금지하기로 결정했다; 혼혈 가정의 아이들은 리투아니아인 학교에 다닐 수 밖에 없었다. 리투아니아의 많은 폴란드인들은 여권에서 리투아니아인으로 확인되었고, 리투아니아 학교에 다닐 수 밖에 없었다. 폴란드 학교의 수는 1940년에 9개로 줄었다.[17] 1936년에는 부모 모두가 폴란드인일 경우에만 폴란드 학교에 다닐 수 있도록 허용하는 법이 통과되었다.[20] 이로 인해 1935년에 40개가 넘는 무인가 학교가 생겨났고, 포초디니아에 의해 주로 후원을 받았다.[17][20] Klaip regionda 지역의 독일 학교들에 대해서도 비슷한 상황이 전개되었다.[22][23]

민족 폴리에 대한 리투아니아인의 태도는 그들을 수세기에 걸쳐 폴로니화되었으며 그들의 '진정한 정체성'으로 돌아갈 필요가 있는 리투아니아 원주민으로 취급하는 개념에 영향을 받았다.[24][25][26][27] 또 다른 주요 요인은 빌니우스 지역에 대한 리투아니아와 폴란드의 긴장된 관계와 리투아니아 인들에 대한 문화적(또는 교육적) 제한이었다; 1927년에 리투아니아 교육 협회 라이타스 회장과 15명의 교사들이 체포되었고 47개의 학교가 문을 닫았다.[28]

종교

리투아니아 헌법은 모든 종교에 동등한 권리를 보장했지만 정부는 정교회(일부는 가톨릭교회에서 개종한 교회도 있었다)를 몰수했다. 크루오니스 정교회 등 옛 동방 가톨릭 교회들도 몰수당했다. 13개의 정교회가 철거되었다.[29]

또 다른 차별 대상 집단은 폴란드인이었다; 반폴란드 정서는 1920년 리투아니아의 수도 빌니우스의 점령으로 주로 나타났다. 리투아니아 가톨릭 사제들(디로게토르어로는 폴란드어로 리투아니아인이라고 불림)은 폴란드인과 동등한 용어로 리투아니아인을 장려했는데, 많은 곳에서 중앙 교회 당국에 의해 현지인들에게 강제로 사용되어 왔다. 교구에는 리투아니아어를 구사하는 사람들이 거주하고 있지만, 제사장들이 폴론화를 시도했기 때문에 그들은 폴란드어로만 기도를 알고 있었다.[30]

유제니우스 뢰메르(1871~1943)는 리투아니아 국가 부흥이 어떤 점에서는 긍정적이라고 지적하면서 폴란드와 폴란드 문화에 대해 공격적이긴 하지만 종종 웃긴다고 생각하는 일부 과잉을 묘사했다.[31] 그러한 과잉의 예로는 리투아니아 신부들이 폴란드에서 자백을 원하거나 추가 예배 동안 수 세기 동안 그 교회에서 불려온 폴란드 노래를 부르기를 거부하는 고해상자로부터 강제로 쫓겨나 리투아니아인의 사용을 선호했던 것이다.[32]

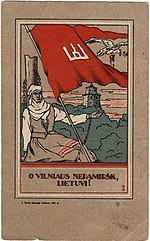

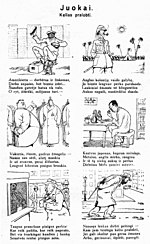

반폴란드 선전은 정부의 후원을 받았으며, 전쟁 기간 동안 캐리커처와 선전이 폴란드인들을 공격하여 범죄자나 부랑자로 묘사되었다.

모던 리투아니아

소련 해체 이후 독립해 온 현대 리투아니아에서 리투아니아화는 공식적인 국가 정책이 아니다. 그러나 빌니자와 같은 단체들에 의해 주창되고, 그들의 활동은 폴란드-리투아니아 관계에 긴장을 조성한다.[24][33][34][35] 리투아니아의 전 교육과학부 장관인 지그마스 친케비치우스, 리투아니아 폴란드는 폴로네이션된 리투아니아인으로서 "그들이 진짜 어디에 속하는지 이해할 수 없다"고 했고, 이들을 다시 리투아니아화시키는 것은 "모든 리투아니아인의 의무"라고 말했다.[36] 리투아니아는 폴란드 선거운동을 지지하는 폴란드와 러시아의 소수민족의 협력을 촉진했다.[dubious ]

2010년까지 시행된 소수민족에 관한 법률은 "다른 언어를 가진 소수민족의 실질적인 숫자"를 가진 지역에서 두 개의 언어를 구사할 수 있게 했다. 유효성이 종료된 후 샬치닌카이와 빌니우스의 시 당국은 이중언어 폴란드-리투아니아어 표지를 제거하라는 명령을 받았으며, 대부분은 그러한 표지가 허용된 기간 동안 배치되었다. 2013년 빌니우스 지방법원은 샬치닌카이 구 행정국장(2011년[37] 폴란드 인구의 77.8%를 차지하는 지역)에게 지체일당 30유로씩 벌금을 부과했고, 2014년 1월 1만2500유로 이상의 벌금을 부과하라고 명령했다.[38] 빌니우스 자치구의 리우치나 코트로프스카는 약 1,738유로의 벌금을 부과받았다.[39] 이중언어 표지는, 심지어 개인적으로 구입하여 사유지에 두는 표지도, 현재 리투아니아 당국에 의해 불법으로 간주되고 있다. 유일한 예외는 국가 소수민족 공동체의 조직명과 그 조직의 정보 표지에 대해 제공된다. EU 자문위원회에 따르면 이는 국민소수자보호기본협약 제11조 제3항에 따른 리투아니아의 의무를 위반하는 것이다.[40][41][42]

폴란드-리투아니아 여성이 자신의 성(Wardyn)이 바딘에게 리투아니아화되자 항의했다.[43] 볼레슬라프 다스케비치 볼레슬라프 다스케비치 시 자치구 행정국장은 2014년 폴란드의 교통 표지판을 철거하라는 법원 판결을 이행하지 않아 약 1만2500유로의 벌금을 부과받았다. 폴란드와 러시아 학교들은 2015년 9월 리투아니아에서 폴란드 선거법에 의해 조직된 파업에 들어갔다.[44][45]

참고 항목

참고 및 참조

- ^ 오레스트 디벨니 우크라이나. A History. 1994년 제2판. 페이지 70

- ^ Bumblauskas, Alfredas (2005-06-08). "Globalizacija yra unifikacija". alfa.lt (in Lithuanian).

- ^ 마샬 캐번디쉬, "유럽의 사람들" 벤치마크 북스, 2002

- ^ Jerzy Lukowski; Hubert Zawadzki (2001). A Concise History of Poland. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 33–45. ISBN 0-521-55917-0.

- ^ Serhii Plokhy (2006). The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 109–111. ISBN 0-521-86403-8.

- ^ "게디미나스의 아들인 올게르드 대왕자 올게르드[알기르다스]는 아버지로부터 물려받은 루테니아 땅을 확장하여, 타타르족을 내쫓는 폴란드 땅을 자신의 주(州)에 붙였다. 그의 통치하에 있던 루테니아 땅은 왕자들 사이에서 갈라졌다. 그러나 강한 성격의 올제르가 그들을 통제했다. 키예프에서 그는 아들 블라디미르를 설치하였는데, 그는 그곳에서 1세기 넘게 군림하며 흔히 올레코프, 알렉산드르 블라디미로비치, 올게르드의 손자인 올레코프 출신이다. 올제르드 자신은 루테니아 공주와 두 번 결혼하여 아들들이 루테니아 종교에 세례하는 것을 허락했고, 루테니아 연대기가 말하는 대로 스스로 세례를 받고 수도사로 죽었다. 이처럼 성도를 대신한 왕자들. 루테니아에 있는 블라디미르 [루리키드] 라인은 종교에 의해, 그리고 그들이 채택한 민족에 의해, 그들 앞에 선 라인의 왕자로 루테니아인이 되었다. 리투아니아 주는 리투아니아라고 불렸지만, 물론 순전히 루테니아인이었고, 대왕자 시절에 올제르드의 후계자만 있었다면 자젤로는 1386년 폴란드 왕비 자드비가와 결혼하지 않았을 것이다."

(러시아어)니콜라이 코스토마로프, 러시아 역사, 주요 인물들의 전기, 섹션 크나즈 코스탄틴 콘스탄티노비치 오스트로츠스키 (Konstanty Wasil Ostrogski) - ^ Jump up to: a b "[리투아니아] 그랜드 두치 내에서는 루테니아 땅들이 처음에는 상당한 자치권을 유지했다. 이교도 리투아니아인 자신들은 점점 정교함으로 전향하고 루테니아 문화로 동화되고 있었다. 그랜드 뒤치의 행정 관행과 법체계는 슬라브 풍습에 큰 비중을 두었고, 루테니안은 공식 국가 언어가 되었다. 1340년대 이후 우크라이나에서의 폴란드 직접 통치는 이후 2세기 동안 갈리시아로 제한되었다. 그곳에서는 리투아니아 하의 우크라이나 영토보다 행정, 법률, 토지 소유권 등의 변화가 더 빠르게 진행되었다. 하지만 리투아니아 자체가 곧 폴란드의 궤도로 빨려들어갔다고 말했다.

우크라이나 출신이다. (2006). 브리태니커 백과사전. - ^ (리투아니아어로) 지그마스 진케비치우스 리투아니아 대공국에서의 찬서어로서의 슬라브어의 문제

- ^ 케빈 오코너, 발트해 국가의 역사, 그린우드 프레스, ISBN 0-313-32355-0, 구글 프린트, 페이지 58

- ^ Conference on Jewish Relations (corporate author) (1939). "Jewish social studies". Jewish Social Studies. Indiana University Press. VIII: 272–274.

- ^ Ezra Mendelsohn (1983). The Jews of East Central Europe Between the World Wars. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. pp. 225–230. ISBN 0-253-20418-6.

- ^ István Deák (2001). "Holocaust in Other Lands - A Ghetto in Lithuania". Essays on Hitler's Europe. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press. pp. 119–122. ISBN 0-8032-1716-1.

- ^ various authors (1994). James Stuart Olson (ed.). An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires. Westport, CT: Greenwood Press. p. 258. ISBN 0-313-27497-5.

- ^ Laučka, Juozas (1984). "Lithuania's Struggle for Survival 1795-1917". Lituanus. 30 (4). Retrieved 2007-02-11.

- ^ Skirius, Juozas (2002). "Vokietija ir Lietuvos nepriklausomybė". Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (in Lithuanian). Vilnius: Elektroninės leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. Archived from the original on 2008-03-03. Retrieved 2007-01-28.

- ^ Banavičius, Algirdas (1991). 111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų (in Lithuanian). Vilnius: Knyga. pp. 11–20. ISBN 5-89942-585-7.

- ^ Jump up to: a b c d e f g Šetkus, Benediktas (2002). "Tautinės mažumos Lietuvoje". Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (in Lithuanian). Vilnius: Elektroninės leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. Archived from the original on 2008-03-03. Retrieved 2007-02-11.

- ^ Vardys, Vytas Stanley; Judith B. Sedaitis (1997). Lithuania: The Rebel Nation. Westview Series on the Post-Soviet Republics. WestviewPress. pp. 39. ISBN 0-8133-1839-4.

- ^ 일라이 레더헨들러, 유대인, 가톨릭 신자, 그리고 역사의 부담, 옥스퍼드 대학교 프레스 US, 2006, ISBN 0-19-530491-8, 구글 프린트, 페이지 322

- ^ Jump up to: a b c Eidintas, Alfonsas; Vytautas Žalys; Alfred Erich Senn (September 1999). Ed. Edvardas Tuskenis (ed.). Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918-1940 (Paperback ed.). New York: St. Martin's Press. pp. 133–137. ISBN 0-312-22458-3.

- ^ Valdis O. Lumans (1993). "Lithuania and the Memelland". Himmler's Auxiliaries: The Volksdeutsche Mittelstelle and the German National Minorities of Europe. Chapel Hill: University of North Carolina Press. pp. 90–93. ISBN 0-8078-2066-0.

- ^ Silva POCYTH, DIDLIETUVIAI: 웨이백 기계에 2007-09-27 보관된 리투아니아 조직 활동 위원회의 예

- ^ Edgar Packard Dean, Again the Memel Question, Foreign Affairs, Vol. 13, No. 4 (Jul, 1935), 페이지 695-697

- ^ Jump up to: a b Dovile Budryte (2005). Taming Nationalism?: Political Community Building in the Post-Soviet Baltic States. Aldershot: Ashgate Publishing. pp. 147–148. ISBN 0-7546-3757-3.

- ^ Jerzy Żenkiewicz (2001). Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym (Polish Landowners in the Republic of Lithuania Between the Wars) (in Polish). Toruń. ISBN 9788391136607.

- ^ Zenon Krajewski (1998). Polacy w Republice Litewskiej 1918-1940 (Poles in the Lithuanian Republic) (in Polish). Lublin: Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS. p. 100. ISBN 83-906321-3-6.

- ^ Krzysztof Buchowski (1999). Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940 (Poles in the Independent Lithuanian State) (in Polish). Białystok: History Institute of the University of Białystok. p. 320. ISBN 83-87881-06-6.

- ^ Kulikauskienė, Lina (2002). "Švietimo, mokslo draugijos ir komisijos". Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (in Lithuanian). Vilnius: Elektroninės leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. Archived from the original on 2008-03-03. Retrieved 2007-02-11.

- ^ Regina Laukaitytė (2001). "Lietuvos stačiatikių bažnyčia 1918-1940 m.: kova dėl cerkvių (Orthodoxy in Lithuania between 1918 and 1940: The struggle for Orthodox churches)" (PDF). Lituanistica (in Lithuanian). 2: 15–53. Archived from the original (PDF) on 2004-03-20. Retrieved 2007-12-17.

- ^ Martinkėnas, Vincas (1990). Vilniaus ir jo apylinkių čiabuviai. Vilnius. p. 25.

Žlugus 1863 metų sukilimui, 1864–1865 m. Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas sumanė drausti, o jo įpėdinis K. Kaufmanas uždraudė spausdinti lotyniškomis raidėmis lietuviškus raštus. Nuo to laiko lieuviams buvo draudžiama leisti net maldaknyges lotynišku šriftu. Ilgus metus, neturėdami lietuviškų maldaknygių, palikti lenkiškos dvasininkijos globai, nepasiduodami pravoslavijai, noromis nenoromis lietuviai rinkosi nepersekiojamą lenkiškąją maldaknygę. Taip daryti ragino lenkų dvasininkai, kurie rūpinosi daugiau nutautinimu negu religijos mokymu. Kad šitokia veikla buvo įprastas reiškinys, yra daugybė pavyzdžių. Lietuvių šviesuomenės, kuri būtų galėjusi pasipriešinti tokiai politikai neturtingame Vilniaus krašte, buvo maža, o lietuvių kunigai buvo siunčiami į nelietuviškas parapijas. Kaip lenkų dvasininkija apaštalavo lietuviškose parapijose, liudijo seneliai, nemokėję nė žodžio lenkiškai, bet kalbėję lenkiškus poterius. Kai ilgainiui lietuviai pradėjo priešintis lenkinimui per bažnyčią, prasidėjo žiauri kova dėl lietuviškų pamokslų ir maldų. Ta kova primena savo metu siautusius katalikų ir protestantų religinius karus. Tik tų karų tikslas čia buvo kitas – ne religija, bet kalba. Yra žinoma, kad lenkiškoji lietuviškų parapijų dvasininkija kurstė brolį prieš brolį ir palaikė bažnytinius sąmyšius, organizuojamus lenkų naudai. Tose suirutėse kovojo tie patys lietuviai, kurių vieną dalį kunigija jau buvo aplenkinusi, kitos dar nespėjusi.

- ^ Eugeniusz Römer (2001). ""Apie lietuvių ir lenkų santykius" (translation of "Zdziejów Romeriow na Litwie. Pasmo czynnośći ciągem lat idące...")". Lietuvos Bajoras (in Lithuanian). 5: 18–20. Retrieved 2007-12-17.

Tai jokiu būdu nelietė tautinio lietuvių atgimimo gerųjų pusių, kultūros ir švietimo kėlimo, o daugiau tik tam tikrus šio judėjimo ,,perlenkimus", dažnai juokingus, o lenkų atžvligiu net agresyvius...

- ^ Eugeniusz Römer (2001). ""Apie lietuvių ir lenkų santykius" (translation of "Zdziejów Romeriow na Litwie. Pasmo czynnośći ciągem lat idące...")". Lietuvos Bajoras (in Lithuanian). 5: 18. Retrieved 2007-12-17.

Arba štai: bažnyčiose kovojant už neginčijamas lietuvių kalbos teises, kai kurie lietuvių kunigai buvo verčiami vyti nuo klausyklų tuos, kurie norėjo atlikti išpažintį lenkų kalba arba per papildomas pamaldas buvo atsisakoma per amžius jose giedamų lenkiškų giesmių ar Evangelijos lenkų kalba.

- ^ Polish Ministry of Foreign Affairs (October 2006). ""Antypolski tekst K. Garsvy" (Anti-Polish text by K. Garsva)". Commentary on K.Garsva article "Kiedy na Wileńszczyźnie będzie wprowadzone zarządzanie bezpośrednie? (When Vilnius region will have direct self-government?)" in Lietuvos Aidas, 11 -12.10". Media Zagraniczne O Polsce (Foreign Media on Poland) (in Polish). XV (200/37062). Retrieved 2006-01-20.

- ^ Paweł Cieplak. "Polsko-litewskie stosunki (Polish-Lithuanian affairs)". Lithuanian Portal (in Polish). Archived from the original on 2009-05-05. Retrieved 2007-01-13.

- ^ Leonardas Vilkas, LITEWSKA, ŁOTEWSKA I ESTOŃSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI I DEMOKRACJI: PRÓBA PORÓWNANIA (Lithuanian, Latvian and Estonian Way to Independence: Jerzy Targalski 홈페이지의 비교 시도

- ^ Donskis, Leonidas (2001). Identity and Freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth Century Lithuania. Routledge. p. 31. ISBN 978-0415270861.

According to Professor Zigmas Zinkevicius, the former minister of education and science of Lithuania, Lithuanian Poles living in the Vilnius region are, in fact, Polonised Lithuanians. In his opinion, they can have no awareness of who they are because, once assimilated, these Lithuanian Poles/Polonised Lithuanians lost their original identity. The minister concludes that it is every dedicated Lithuanian’s duty to educate and re-Lithuanianise those people who are incapable of understanding where they truly belong.

- ^ Lazdiņa, Sanita; Marten, Heiko F., eds. (2019). Multilingualism in the Baltic States Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan. p. 156. ISBN 978-1137569134.

- ^ Moore, Irina (2019). "Linguistic landscape as an arena of conflict. Language removal, exclusion, and ethnic idenitity construction in Lithuania (Vilnius)". In Evans, Matthew; Jeffries, Lesley; O'Driscoll, Jim (eds.). The Routledge Handbook of Language in Conflict (1st ed.). Routledge. p. 387. ISBN 978-0429058011.

- ^ "Kolejna grzywna za tabliczki. Nie ma nowego "rekordu"..." Retrieved 25 April 2015.

- ^ "Third Opinion on Lithuania adopted on 28 November 2013". Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. 10 October 2014: 24–25. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ "Fourth Opinion on Lithuania - adopted on 30 May 2018". Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities: 25–26. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ "Kara powyżej 40 tys. litów za dwujęzyczne tabliczki". Retrieved 25 April 2015.

- ^ [1]

- ^ 리투아니아에 있는 폴란드 학교의 90% 이상이 파업에 참여했다.

- ^ "LLRA rengs lenkiškų ir rusiškų mokyklų streiką" (in Lithuanian). 15min.lt. August 28, 2015. Retrieved February 18, 2016.