뼈형태생성단백질7

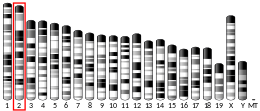

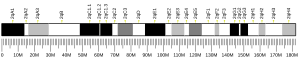

Bone morphogenetic protein 7골형성 단백질 7 또는 BMP7(골형성 단백질 1 또는 OP-1로도 알려져 있음)은 인체에서 BMP7 [5]유전자에 의해 암호화되는 단백질이다.

기능.

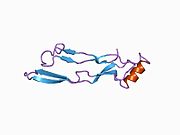

이 유전자에 의해 암호화된 단백질은 TGF-β 슈퍼패밀리의 구성원이다.단백질의 뼈 형태학적 단백질 패밀리의 다른 구성원들처럼, 그것은 간엽세포가 뼈와 연골로 변환되는 데 중요한 역할을 합니다.그것은 Spemann-Mangold Organizer에서 발현되는 노긴과 유사한 단백질인 chordin에 의해 억제된다.BMP7은 뼈의 항상성에 관여할 수 있다.그것은 뇌, 신장, [6]방광에서 발현된다.

BMP7은 SMAD1과 SMAD5의 인산화를 유도하고, SMAD5는 다수의 골형성 [7]유전자의 전사를 유도한다.BMP7 치료가 많은 세포 [6]유형에서 골아세포 분화의 모든 유전자 마커를 유도하기에 충분하다는 것이 입증되었다.

척추동물 발달에서의 역할

포유류의 신장발달에서 BMP7의 역할은 메타네프로겐성 [8]블라스트마의 MET 유도를 통해 이루어진다.이 MET 공정에서 나오는 상피 조직은 결국 네프론의 [8]세관과 사구체를 형성한다.BMP-7은 에피텔-간질 전이(EMT)를 억제함으로써 성인 신장의 항상성에도 중요하며, 네프론이 염증 또는 허혈성 스트레스를 받으면 BMP-7 발현이 감쇠되어 [9]신장의 섬유화를 일으킬 수 있다.이런 종류의 섬유증은 종종 신부전으로 이어지고 말기 신장질환을 [10]예측한다.

BMP7은 제브라피쉬의 복부-도르 조직 결정에 매우 중요한 것으로 밝혀졌다.BMP7은 복부 표현형의 발현을 유발하며, 복부 표현형의 완전한 억제는 등부 표현형을 생성한다.게다가 BMP7은 결국 배아발달에서 부분적으로 "끄기"[11]되어 유기체의 등 부분을 만든다.

제브라피쉬를 사용한 많은 초기 발달 실험에서 과학자들은 태아 발생에서 BMP7의 영향을 결정하기 위해 caBMR과 tBMP를 사용했다.그들은 BMP가 어디에서나 발현되도록 하는 구성적으로 활성화된 것이 복부화 표현형을 만드는 반면 잘린, 등쪽화 표현형을 만든다는 것을 발견했다.

치료용 응용 프로그램

인간 재조합 BMP7은 외과적 용도를 가지고 있으며 원래 OP1이라는 브랜드명으로 판매되었습니다(올림푸스 바이오텍이 Stryker에서 구입했습니다).그것은 신경학적 [12]외상을 예방하기 위해 척추 몸의 융합을 돕는 데 사용될 수 있다.또한 정강이뼈 비결합 치료에서도 흔히 골이식술에 [13]실패한 경우입니다.rhBMP-2는 rhBMP-7이나 다른 [14]BMP보다 뼈를 더 잘 자라게 하기 때문에 임상적으로 훨씬 더 널리 사용된다.

BMP7은 또한 만성 신장 질환의 [15][16]치료 가능성을 가지고 있다.신장병은 근섬유아세포의 축적과 단구 침윤에 의한 관상 구조의 교란으로 특징지어진다.내인성 BMP-7은 섬유화를 유도하는 TGF-β 시그널링 캐스케이드의 억제제이기 때문에 외인성 재조합 BMP-7(rhBMP-7)의 사용은 만성 [8]신장질환의 실행 가능한 치료가 될 수 있다.또한 BMP-7은 염증 [15]조직으로의 단구 침투 감소를 통해 섬유화와 EMT를 역전시키는 것으로 생각된다.분자 수준에서 BMP-7은 단구에 [15]의해 생성된 몇 가지 염증성 사이토카인의 발현을 무너뜨림으로써 염증을 억제한다.이 염증성 스트레스를 줄이면 섬유화 [9]가능성이 감소합니다.

섬유화의 메커니즘이나 근섬유아세포의 기원에 관계없이 외인성 BMP-7은 EMT 과정을 역전시켜 [8]MET를 트리거하는 것으로 나타났다.결국 이것은 건강한 상피 세포군과 [8]생쥐의 신장의 정상적인 기능을 회복시킵니다.장기 섬유증으로 인한 많은 질병이 EMT [9]과정을 통해 발생하기 때문에 이것은 인간에게도 관련이 있다.상피-수막 전이는 암 전이에도 문제가 있으므로, 재조합 DNA에 의한 EMT의 감소는 미래의 암 치료 [9]옵션에 큰 영향을 미칠 수 있다.

FSH [18]치료에 대한 반응 불량으로 인한 인간 불임의 가능한 치료법으로 BMP7 투여가 제안되었다.

갈색 지방 촉진

BMP7을 주입한 쥐들은 정상적인 백색 지방 세포의 수치를 일정하게 유지하면서 "좋은" 갈색 지방 세포의 생산을 증가시킨다는 것이 발견되었다.결과적으로 인간의 [19][20]비만에 대한 BMP7 치료법이 개발될 수 있다.

BMP7은 갈색 지방 [20][21]형성을 자극할 뿐만 아니라 브라이트 또는 베이지 지방 세포의 "브라우닝"을 자극하여 흰색과 같은 표현형에서 갈색과 같은 표현형으로 변화시킨다(UCP1의 유도로 에너지를 [22]열로 분산시킬 수 있음).

기타 가능한 효과

몇몇 연구는 BMP7이 음식 [23][21]섭취를 조절하거나 영향을 줄 수 있다는 것을 암시한다.

레퍼런스

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리즈 89: ENSG00000101144 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리즈 89: ENSMUSG00000008999 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ Hahn GV, Cohen RB, Wozney JM, Levitz CL, Shore EM, Zasloff MA, Kaplan FS (November 1992). "A bone morphogenetic protein subfamily: chromosomal localization of human genes for BMP5, BMP6, and BMP7". Genomics. 14 (3): 759–62. doi:10.1016/S0888-7543(05)80181-8. PMID 1427904.

- ^ a b Chen D, Zhao M, Mundy GR (December 2004). "Bone morphogenetic proteins". Growth Factors. 22 (4): 233–41. doi:10.1080/08977190412331279890. PMID 15621726. S2CID 22932278.

- ^ Itoh F, Asao H, Sugamura K, Heldin CH, ten Dijke P, Itoh S (August 2001). "Promoting bone morphogenetic protein signaling through negative regulation of inhibitory Smads". The EMBO Journal. 20 (15): 4132–42. doi:10.1093/emboj/20.15.4132. PMC 149146. PMID 11483516.

- ^ a b c d e Zeisberg M, Bottiglio C, Kumar N, Maeshima Y, Strutz F, Müller GA, Kalluri R (December 2003). "Bone morphogenic protein-7 inhibits progression of chronic renal fibrosis associated with two genetic mouse models". American Journal of Physiology. Renal Physiology. 285 (6): F1060–7. doi:10.1152/ajprenal.00191.2002. PMID 12915382.

- ^ a b c d Kalluri R, Weinberg RA (June 2009). "The basics of epithelial-mesenchymal transition". The Journal of Clinical Investigation. 119 (6): 1420–8. doi:10.1172/JCI39104. PMC 2689101. PMID 19487818.

- ^ Wang SN, Lapage J, Hirschberg R (November 2001). "Loss of tubular bone morphogenetic protein-7 in diabetic nephropathy". Journal of the American Society of Nephrology. 12 (11): 2392–9. doi:10.1681/ASN.V12112392. PMID 11675415.

- ^ Myers DC, Sepich DS, Solnica-Krezel L (March 2002). "Bmp activity gradient regulates convergent extension during zebrafish gastrulation". Developmental Biology. 243 (1): 81–98. doi:10.1006/dbio.2001.0523. PMID 11846479.

- ^ Vaccaro AR, Whang PG, Patel T, Phillips FM, Anderson DG, Albert TJ, Hilibrand AS, Brower RS, Kurd MF, Appannagari A, Patel M, Fischgrund JS (2008). "The safety and efficacy of OP-1 (rhBMP-7) as a replacement for iliac crest autograft for posterolateral lumbar arthrodesis: minimum 4-year follow-up of a pilot study". The Spine Journal. 8 (3): 457–65. doi:10.1016/j.spinee.2007.03.012. PMID 17588821.

- ^ Zimmermann G, Müller U, Löffler C, Wentzensen A, Moghaddam A (November 2007). "[Therapeutic outcome in tibial pseudarthrosis: bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) versus autologous bone grafting for tibial fractures]". Der Unfallchirurg (in German). 110 (11): 931–8. doi:10.1007/s00113-007-1347-y. PMID 17989951.

- ^ Even J, Eskander M, Kang J (September 2012). "Bone morphogenetic protein in spine surgery: current and future uses". The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 20 (9): 547–52. doi:10.5435/JAAOS-20-09-547. PMID 22941797.

- ^ a b c Gould SE, Day M, Jones SS, Dorai H (January 2002). "BMP-7 regulates chemokine, cytokine, and hemodynamic gene expression in proximal tubule cells". Kidney International. 61 (1): 51–60. doi:10.1046/j.1523-1755.2002.00103.x. PMID 11786084.

- ^ González EA, Lund RJ, Martin KJ, McCartney JE, Tondravi MM, Sampath TK, Hruska KA (April 2002). "Treatment of a murine model of high-turnover renal osteodystrophy by exogenous BMP-7". Kidney International. 61 (4): 1322–31. doi:10.1046/j.1523-1755.2002.00258.x. PMID 11918739.

- ^ Morrissey J, Hruska K, Guo G, Wang S, Chen Q, Klahr S (January 2002). "Bone morphogenetic protein-7 improves renal fibrosis and accelerates the return of renal function". Journal of the American Society of Nephrology. 13 Suppl 1: S14–21. doi:10.1681/ASN.V13suppl_1s14. PMID 11792757.

- ^ Shi J, Yoshino O, Osuga Y, Nishii O, Yano T, Taketani Y (March 2010). "Bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) increases the expression of follicle-stimulating hormone (FSH) receptor in human granulosa cells". Fertility and Sterility. 93 (4): 1273–9. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.11.014. PMID 19108831.

- ^ Jha A (2008-08-21). "Obesity: Scientists identify protein that promotes fat-burning". Science. guardian.co.uk. Retrieved 2008-09-03.

- ^ a b Tseng YH, Kokkotou E, Schulz TJ, Huang TL, Winnay JN, Taniguchi CM, et al. (August 2008). "New role of bone morphogenetic protein 7 in brown adipogenesis and energy expenditure". Nature. 454 (7207): 1000–4. Bibcode:2008Natur.454.1000T. doi:10.1038/nature07221. PMC 2745972. PMID 18719589.

- ^ a b Townsend KL, Suzuki R, Huang TL, Jing E, Schulz TJ, Lee K, Taniguchi CM, Espinoza DO, McDougall LE, Zhang H, He TC, Kokkotou E, Tseng YH (May 2012). "Bone morphogenetic protein 7 (BMP7) reverses obesity and regulates appetite through a central mTOR pathway". FASEB Journal. 26 (5): 2187–96. doi:10.1096/fj.11-199067. PMC 3336788. PMID 22331196.

- ^ Okla M, Ha JH, Temel RE, Chung S (February 2015). "BMP7 drives human adipogenic stem cells into metabolically active beige adipocytes". Lipids. 50 (2): 111–20. doi:10.1007/s11745-014-3981-9. PMC 4306630. PMID 25534037.

- ^ Boon MR, van den Berg SA, Wang Y, van den Bossche J, Karkampouna S, Bauwens M, De Saint-Hubert M, van der Horst G, Vukicevic S, de Winther MP, Havekes LM, Jukema JW, Tamsma JT, van der Pluijm G, van Dijk KW, Rensen PC (2013-09-16). "BMP7 activates brown adipose tissue and reduces diet-induced obesity only at subthermoneutrality". PLOS ONE. 8 (9): e74083. Bibcode:2013PLoSO...874083B. doi:10.1371/journal.pone.0074083. PMC 3774620. PMID 24066098.

추가 정보

- Xiao HQ, Shi W, Zhang Y, Liang YZ (April 2009). "[Effect of bone morphogenic protein 7 on nephrin expression and distribution in diabetic rat kidneys]". Nan Fang Yi Ke da Xue Xue Bao = Journal of Southern Medical University. 29 (4): 671–5. PMID 19403392.

- Murray LA, Hackett TL, Warner SM, Shaheen F, Argentieri RL, Dudas P, Farrell FX, Knight DA (2008). Eickelberg O (ed.). "BMP-7 does not protect against bleomycin-induced lung or skin fibrosis". PLOS ONE. 3 (12): e4039. Bibcode:2008PLoSO...3.4039M. doi:10.1371/journal.pone.0004039. PMC 2603595. PMID 19112509.

- Freedman BI, Bowden DW, Ziegler JT, Langefeld CD, Lehtinen AB, Rudock ME, Lenchik L, Hruska KA, Register TC, Carr JJ (October 2009). "Bone morphogenetic protein 7 (BMP7) gene polymorphisms are associated with inverse relationships between vascular calcification and BMD: the Diabetes Heart Study". Journal of Bone and Mineral Research. 24 (10): 1719–27. doi:10.1359/jbmr.090501. PMC 2743282. PMID 19453255.

- Garriock HA, Kraft JB, Shyn SI, Peters EJ, Yokoyama JS, Jenkins GD, Reinalda MS, Slager SL, McGrath PJ, Hamilton SP (January 2010). "A genomewide association study of citalopram response in major depressive disorder". Biological Psychiatry. 67 (2): 133–8. doi:10.1016/j.biopsych.2009.08.029. PMC 2794921. PMID 19846067.

- Reddi AH (July 2000). "Bone morphogenetic proteins and skeletal development: the kidney-bone connection". Pediatric Nephrology. 14 (7): 598–601. doi:10.1007/s004670000364. PMID 10912525. S2CID 20757453.

- Gautschi OP, Cadosch D, Zellweger R, Joesbury KA, Filgueira L (2009). "Apoptosis induction and reduced proliferation in human osteoblasts by rhBMP-2, -4 and -7". Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 9 (1): 53–60. PMID 19240369.

- Alarmo EL, Pärssinen J, Ketolainen JM, Savinainen K, Karhu R, Kallioniemi A (March 2009). "BMP7 influences proliferation, migration, and invasion of breast cancer cells". Cancer Letters. 275 (1): 35–43. doi:10.1016/j.canlet.2008.09.028. PMID 18980801.

- Elshaier AM, Hakimiyan AA, Rappoport L, Rueger DC, Chubinskaya S (January 2009). "Effect of interleukin-1beta on osteogenic protein 1-induced signaling in adult human articular chondrocytes". Arthritis and Rheumatism. 60 (1): 143–54. doi:10.1002/art.24151. PMC 2626196. PMID 19116903.

- Yerges LM, Klei L, Cauley JA, Roeder K, Kammerer CM, Moffett SP, Ensrud KE, Nestlerode CS, Marshall LM, Hoffman AR, Lewis C, Lang TF, Barrett-Connor E, Ferrell RE, Orwoll ES, Zmuda JM (December 2009). "High-density association study of 383 candidate genes for volumetric BMD at the femoral neck and lumbar spine among older men". Journal of Bone and Mineral Research. 24 (12): 2039–49. doi:10.1359/jbmr.090524. PMC 2791518. PMID 19453261.

- Dudas PL, Argentieri RL, Farrell FX (May 2009). "BMP-7 fails to attenuate TGF-beta1-induced epithelial-to-mesenchymal transition in human proximal tubule epithelial cells". Nephrology, Dialysis, Transplantation. 24 (5): 1406–16. doi:10.1093/ndt/gfn662. PMID 19056781.

- Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B, Yuktanandana P, Ngarmukos S (August 2009). "Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study". International Orthopaedics. 33 (4): 1171–5. doi:10.1007/s00264-009-0751-z. PMC 2898966. PMID 19301001.

- Sengle G, Ono RN, Lyons KM, Bächinger HP, Sakai LY (September 2008). "A new model for growth factor activation: type II receptors compete with the prodomain for BMP-7". Journal of Molecular Biology. 381 (4): 1025–39. doi:10.1016/j.jmb.2008.06.074. PMC 2705212. PMID 18621057.

- Mitu G, Hirschberg R (May 2008). "Bone morphogenetic protein-7 (BMP7) in chronic kidney disease". Frontiers in Bioscience. 13 (13): 4726–39. doi:10.2741/3035. PMID 18508541.

- Brown A, Stock G, Patel AA, Okafor C, Vaccaro A (2006). "Osteogenic protein-1 : a review of its utility in spinal applications". BioDrugs. 20 (4): 243–51. doi:10.2165/00063030-200620040-00005. PMID 16831023. S2CID 23434940.

- Fajardo M, Liu CJ, Egol K (December 2009). "Levels of expression for BMP-7 and several BMP antagonists may play an integral role in a fracture nonunion: a pilot study". Clinical Orthopaedics and Related Research. 467 (12): 3071–8. doi:10.1007/s11999-009-0981-9. PMC 2772945. PMID 19597895.

- Giannoudis PV, Kanakaris NK, Dimitriou R, Gill I, Kolimarala V, Montgomery RJ (December 2009). "The synergistic effect of autograft and BMP-7 in the treatment of atrophic nonunions". Clinical Orthopaedics and Related Research. 467 (12): 3239–48. doi:10.1007/s11999-009-0846-2. PMC 2772926. PMID 19396502.

- Kalluri R, Neilson EG (December 2003). "Epithelial-mesenchymal transition and its implications for fibrosis". The Journal of Clinical Investigation. 112 (12): 1776–84. doi:10.1172/JCI20530. PMC 297008. PMID 14679171.

- Zhu L, Chuanchang D, Wei L, Yilin C, Jiasheng D (March 2010). "Enhanced healing of goat femur-defect using BMP7 gene-modified BMSCs and load-bearing tissue-engineered bone". Journal of Orthopaedic Research. 28 (3): 412–8. doi:10.1002/jor.20973. PMID 19725097. S2CID 12548359.

- Vieira AR, McHenry TG, Daack-Hirsch S, Murray JC, Marazita ML (September 2008). "Candidate gene/loci studies in cleft lip/palate and dental anomalies finds novel susceptibility genes for clefts". Genetics in Medicine. 10 (9): 668–74. doi:10.1097/GIM.0b013e3181833793. PMC 2734954. PMID 18978678.

- Kron K, Pethe V, Briollais L, Sadikovic B, Ozcelik H, Sunderji A, Venkateswaran V, Pinthus J, Fleshner N, van der Kwast T, Bapat B (2009). "Discovery of novel hypermethylated genes in prostate cancer using genomic CpG island microarrays". PLOS ONE. 4 (3): e4830. Bibcode:2009PLoSO...4.4830K. doi:10.1371/journal.pone.0004830. PMC 2653233. PMID 19283074.

외부 링크

- 미국 국립의학도서관 의학주제표제(MeSH) 뼈형태생성단백질7

- 2011년 올해의 분자상 BMP7

- UCSC Genome Browser의 인간 BMP7 게놈 위치 및 BMP7 유전자 상세 페이지.