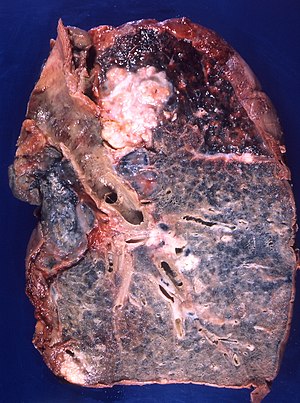

폐 편평상피암

Squamous-cell carcinoma of the lung| 폐 편평상피암 | |

|---|---|

| |

| 기관지에 발병하는 편평상피 폐암 | |

| 전문 | 종양학 |

폐 편평세포암(SCC)은 비소세포폐암(NSCLC)의 조직학적 유형이다.폐선암에 이어 두 번째로 흔한 폐암으로 기관지에서 유래한다.그것의 종양 세포는 표피 세포에서 관찰되는 것과 유사한 편평한 외관을 특징으로 한다.폐 편평상피암은 NSCLC의 [1]다른 어떤 형태보다 흡연과 강하게 관련되어 있다.

징후 및 증상

편평상피 폐암은 대부분의 징후와 증상을 다른 폐암과 공유한다.이것들은 각혈, 흉통, 호흡 곤란, 체중 감소를 포함한 기침의 악화를 포함한다.증상은 국소침입 또는 인접 흉부조직의 압박에 의해 발생할 수 있다. 예를 들어 식도를 포함한 압박, 후두신경을 포함한 압박, 목소리의 변화를 일으키는 상부 대정맥을 포함한 압박이 안면부종을 일으킬 수 있다.원격 전이는 또한 통증을 유발하고 다른 [1]장기와 관련된 증상을 보일 수 있다.

원인들

위험요소

폐 편평상피암은 대부분의 다른 폐암보다 흡연의 역사와 밀접한 관련이 있다.간호사 건강 연구에 따르면, SCC의 상대적인 위험은 약 5.5로, 흡연 기간이 [2]1년에서 20년인 사람과 20년에서 30년인 사람 모두 비흡연자에 비해 높다.상대적인 위험은 30-40년의 흡연 지속 기간 동안 약 16으로 증가하며,[2] 40년 이상의 흡연 기간 동안 약 22로 증가한다.

메커니즘

병인 발생

그것은 종종 더 큰 기관지에서 중앙에서 발생하며, 종종 과정 초기에 위치 림프절(특히 폐문절)로 전이되지만, 일반적으로 다른 주요 폐암 유형보다 흉곽 바깥으로 다소 늦게 전파된다.큰 종양은 중심 괴사를 일으켜 캐비테이션이 발생할 수 있다.편평세포암은 종종 기관지의 호흡기 상피에서 편평세포상생증 또는 이형성증에 의해 수년 동안 선행되며, 나중에 제자리에 있는 [citation needed]암으로 변한다.

암 게놈 아틀라스(TCGA)와 같은 대규모 연구는 폐 편평상피세포암의 시작과 발달을 [3][4]촉진할 가능성이 있는 반복적인 체세포 변화를 체계적으로 특징지었다.

유전자 돌연변이 및 복사 번호 변경

편평세포 폐암은 질병의 주요 원인인 흡연이 강한 돌연변이 유발 [5]요인이기 때문에 돌연변이 수가 가장 많은 종양 중 하나다.

폐 SCC의 불활성화 돌연변이는 TP53(사례의 81%에서 돌연변이), MLL2(20%), CDKN2A(15%), KEAP1(12%), PTEN(8%)과 같은 많은 종양 억제 유전자에 영향을 미친다.NOTCH1(8%)에서도 재발된 기능상실 돌연변이가 관찰되었으며, 이는 이 유전자에 대한 폐 SCC의 종양 억제 역할을 시사하며, 혈액학적 [3]암에서도 종양유전자로 관련되었다.한편, PIK3CA(16%)와 NFE2L2(15%)와 같은 종양유전자에서 재발 기능성 돌연변이가 발견되었다.

SOX2, PDGFRA, EGFR, FGFR1, CCND1에서 일반적인 암 유전자 복사 번호 증폭이 발견되었으며 CDKN2A, PTEN 및 [3]NF1과 같은 종양 억제제에서 결실이 관찰되었다.

TP53 및 CDKN2A에 영향을 미치는 것과 같은 일부 변화는 폐 SCC와 다른 가장 일반적인 NSCLC 유형인 폐 선암에 의해 공유됩니다.반대로 후자의 두 가지 주요 요인인 EGFR과 KRAS는 폐 [4]SCC에서 거의 변이되지 않는다.

신체적으로 변화된 경로

유전자 돌연변이와 복사 번호의 많은 변화는 종양의 시작과 진행에 있어 중요한 것으로 보이는 규제 완화가 있는 경로에서 일어난다.구체적으로 KEAP1과 NFE2L2는 산화적 스트레스 반응 경로에 속하며, 이들 유전자의 변화는 상호 배타적인 방식으로 발생하는 경향이 있으며,[3] 따라서 이 경로는 사례의 30% 이상에서 전반적으로 변화한다.마찬가지로 SOX2, TP63 및 NOTCH1을 포함하는 편평상피세포 분화경로는 종양의 44%에서 변화한다.

수용체 티로신인산화효소 경로의 변화도 흔하지만 선암 유형만큼 [citation needed]광범위하지는 않다.

RNA 발현 프로파일

최근 편평상피암 내에서는 4가지 mRNA 발현 서브타입(초기형, 기저형, 분비형, 고전형)이 확인되고 검증되었다.원시적인 하위 유형은 더 나쁜 환자 생존과 관련이 있다.내재적 발현 차이에 의해 정의되는 이러한 하위 유형은 환자의 예후 개선과 개별화된 [6]치료법에 대한 연구를 위한 가능한 기반을 제공합니다.

진단.

폐의 초기 편평세포암(일반적으로 위치 편평세포암)은 증상이 없으며 CT 스캔이나 폐결절의 자기공명영상촬영에서 부수적인 영상 소견으로만 나타날 수 있다.결국, 종양 덩어리가 주요 기관지의 내강을 방해하기 시작할 때 증상이 나타나며, 종종 원위부 무기폐증과 감염을 일으킨다.

세포병리학은 가래, 기관지 폐포 세척 또는 내막 브러싱 샘플의 세포학적 도말 검사에서 비정형 세포를 검출할 수 있다.

조직병리학은 최소한 폐 조직검사를 필요로 한다.이러한 검사에서, 이러한 종양은 잘 분화된 케라틴 진주와 세포 접합을 보이는 것에서부터 극소량의 잔류 편평상피세포 [7]특징만을 가진 무아플라스틱에 이르기까지 다양하다.

분류

WHO의 2015년[8] 폐종양 분류에서는 편평상피세포 폐암을 케라틴화, 비케라틴화, 기저체의 3가지 범주로 분류하였다.케라티네이션 SCC는 케라티네이션의 특징을 가지고 있다.비케라티네이션 SCC는 그러한 특징이 없지만 p40 및 p63과 같은 다른 편평상피 마커를 나타낸다.마지막으로 기저부 SCC는 잘 분화되지 않는 편평상피 폐암의 희귀한 서브셋이다.유두, 소세포 및 투명세포 SCC와 같은 이전 변종은 매우 드물기 때문에 현재 분류에서 폐기되었다.폐 편평상피암의 [8]아형화에 대한 예후적 의미에 대한 명확한 증거는 없다.

치료

폐 편평상피세포암의 치료는 단계, 절제성, 성능 상태 및 개별 [citation needed]종양이 획득한 게놈 변화를 포함한 많은 요인에 따라 달라집니다.

초기 단계의 SCC 치료는 NSCLC의 다른 조직학적 유형의 치료와 유사하다.조기(I, II 및 IIIA) 폐 SCC는 일반적으로 외과적으로 절제되며, 수술 후 보조 요법으로 세포독성 화학 요법 및/또는 방사선을 사용할 수 있다.한편, 진행성, 전이성 또는 재발성 폐 SCC는 세포독성 화학요법(가장 일반적으로 백금 기반 더블렛)으로 구성된 완화제(즉, 비치료성) 의도로 일차 전신 치료를 받는다.백금 [9]골격으로는 시스플라틴 또는 카르보플라틴 중 하나를 사용한다.

표적 치료법의 개발은 ALK 재배열과 수용체 티로신 키나아제 억제제로 표적이 될 수 있는 EGFR 돌연변이가 [10]후자에 비해 전자에서 훨씬 덜 빈번하기 때문에 선암에 관해 폐 SCC에 대해 덜 신속했다.

면역요법은 NSCLC에서 유망한 결과를 보이고 있으며, 항PD-1제 니볼루맵은 미국 식품의약국(FDA)의 폐 SCC 승인을 받았습니다.

역학

폐 편평상피암은 선암에 이어 두 번째로 흔한 폐암으로 2012년 [11]기준 전체 폐암 사례의 22.6%에 이른다.전자의 상대적 발병률은 지난 몇 [9]년간 흡연율이 감소했기 때문에 후자에 유리하게 꾸준히 감소하고 있다.

폐 SCC의 91%가 흡연에 기인하는 것으로 밝혀졌다.발병률은 [10]여성보다 남성에서 더 높다.

레퍼런스

- ^ a b "Non-Small Cell Lung Cancer Treatment". National Cancer Institute. 1980-01-01. Retrieved 2019-02-28.

- ^ a b Kenfield SA, Wei EK, Stampfer MJ, Rosner BA, Colditz GA (June 2008). "Comparison of aspects of smoking among the four histological types of lung cancer". Tobacco Control. 17 (3): 198–204. doi:10.1136/tc.2007.022582. PMC 3044470. PMID 18390646.

- ^ a b c d Cancer Genome Atlas Research Network (September 2012). "Comprehensive genomic characterization of squamous cell lung cancers". Nature. 489 (7417): 519–25. Bibcode:2012Natur.489..519T. doi:10.1038/nature11404. PMC 3466113. PMID 22960745.

- ^ a b Campbell JD, Alexandrov A, Kim J, Wala J, Berger AH, Pedamallu CS, et al. (June 2016). "Distinct patterns of somatic genome alterations in lung adenocarcinomas and squamous cell carcinomas". Nature Genetics. 48 (6): 607–16. doi:10.1038/ng.3564. PMC 4884143. PMID 27158780.

- ^ Ellrott K, Bailey MH, Saksena G, Covington KR, Kandoth C, Stewart C, et al. (March 2018). "Scalable Open Science Approach for Mutation Calling of Tumor Exomes Using Multiple Genomic Pipelines". Cell Systems. 6 (3): 271–281.e7. doi:10.1016/j.cels.2018.03.002. PMC 6075717. PMID 29596782.

- ^ Wilkerson MD, Yin X, Hoadley KA, Liu Y, Hayward MC, Cabanski CR, et al. (October 2010). "Lung squamous cell carcinoma mRNA expression subtypes are reproducible, clinically important, and correspond to normal cell types". Clinical Cancer Research. 16 (19): 4864–75. doi:10.1158/1078-0432.CCR-10-0199. PMC 2953768. PMID 20643781.

- ^ 별도로 지정하지 않는 한 섹션 전체를 다음에서 가져옵니다.

- ^ a b Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, Yatabe Y, Austin JH, Beasley MB, et al. (September 2015). "The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors: Impact of Genetic, Clinical and Radiologic Advances Since the 2004 Classification". Journal of Thoracic Oncology. 10 (9): 1243–1260. doi:10.1097/JTO.0000000000000630. PMID 26291008.

- ^ a b Gandara DR, Hammerman PS, Sos ML, Lara PN, Hirsch FR (May 2015). "Squamous cell lung cancer: from tumor genomics to cancer therapeutics". Clinical Cancer Research. 21 (10): 2236–43. doi:10.1158/1078-0432.CCR-14-3039. PMC 4862209. PMID 25979930.

- ^ a b Derman BA, Mileham KF, Bonomi PD, Batus M, Fidler MJ (October 2015). "Treatment of advanced squamous cell carcinoma of the lung: a review". Translational Lung Cancer Research. 4 (5): 524–32. doi:10.3978/j.issn.2218-6751.2015.06.07. PMC 4630512. PMID 26629421.

- ^ "Browse the Tables and Figures - SEER Cancer Statistics Review (CSR) 1975-2012". SEER. Retrieved 2019-02-28.