프로토인도유럽어 동사

Proto-Indo-European verbs프로토-인도-유럽 동사는 실체보다 더 복잡한 형태학의 복잡한 체계를 반영하고 있는데, 동사는 그[a] 측면에 따라 분류되어 여러 문법적 분위기와 음성을 사용하며 사람, 숫자, 시제에 따라 변형된다. 이와 같이 형성된 유한 형태 외에도 미립자와 같은 비마인드 형태도 광범위하게 사용된다.[1]

언어 체계는 고대 그리스어와 베딕 산스크리트어로 뚜렷하게 표현되어 있는데, 이는 언어 체계의 거의 모든 면에서 밀접하게 대응하며, 프로토-인도-유럽어의 초기 딸 언어를 가장 잘 이해한 언어 중 하나이다.[1]

기본 사항

프로토-인도-유럽어에서의 동사 결합은 숫자, 사람, 음성, 기분, 양상, 긴장 등 6차원의 상호작용을 포함하며, Cowgill-Rix 시스템에서는 다음과 같은 변수가 확인되는데, 이는 제안된 방법론 중 하나이며 특정 하위 가족에만 적용된다.[1][3]

| 1 | 숫자 3개 | 단수, 이중, 복수 |

| 2 | 3명 | 첫째, 둘째, 셋째 |

| 3 | 두 목소리 | 활성, 중간(또는 중간) |

| 4 | 4-5 무드 | 지시적, 부차적, 선택적, 필수적, 무력적일 가능성이 있는 |

| 5 | 세 가지 측면 | 불완전("현재"), 완전무결한("완벽한("완벽한("), 안정적이고 완벽한(statative))) |

| 6 | 시제 2회 | 현재, 과거("불완전한") |

또한, 미립자는 동사는 아니지만 언어 체계의 일부로 간주될 수 있으며, 다른 PIE 명사와 마찬가지로 7~8가지 경우에 걸쳐 3개의 성별과 3개의 숫자에 대해 감소시킬 수 있다.[4]

집짓기 블록

뿌리.

PIE 동사의 형태학적 분석의 출발점은 루트다. PIE 뿌리는 어휘적 의미를 가진 형태소로서, 일반적으로 매우 특정한 규칙으로 배열된 하나 이상의 자음과 옆면에 있는 하나의 모음으로 구성된다.[5]

줄기 및 줄기 형성

최종 종료 전에 - 숫자, 사람 등을 나타내기 위해 추가 요소(추가 요소)를 적용할 수 있다.S)를 루트(R)에 추가할 수 있다. 그러한 부착 후에 여기에서 발생하는 구성 요소는 스템이며, 최종 결말(E)을 추가하여 결합 형태를 얻을 수 있다.[f][6]

격정적이고 주제적인 줄기

동사는 공칭과 마찬가지로 최종 결말이 추가되기 전에 주성모음이라고 하는 짧은 절모음 -e- 또는 -o-를[g] 뿌리에 붙였는지 여부에 따라 기본적인 구분을 하였다.[7]

주제의 결합의 경우, 이 모음의 유무에 따라 결말의 일부가 달랐지만, 대체로 두 유형 모두 결말이 동일했다.[h][7]

반격체계는 훨씬 더 오래되었고 패러다임 안에서 활발히 나타난다. 후예 언어에서 격자 동사는 주제 모음으로 확장되는 경우가 많았는데, 대부분 자음-초기 결말을 대부분 자음-최종 줄기에 직접 추가했을 때 형성된 자음 군집으로부터 발생하는 합병증 때문일 것이다.[8]

그 결과 후기 인도유럽 언어에서 격동사는 비생산적인 유물 클래스가 되었다. 게르만어, 이탈리아어 등의 집단에서는 기록문자가 작성될 무렵에는 거의 전멸한 반면, 산스크리트어와 고대 그리스어는 그것들을 더욱 선명하게 보존하고 있었다.[8]

제안된 종료

적어도 다음과 같은 결말이 존재했다.

- 기본("현재") 엔딩은 다음을 위해 사용됨:

- 불완전한 동사의 지시적 분위기의 현재 시제.

- 부수적 분위기

- 2차("과거" 또는 "무감각") 엔딩은 다음을 위해 사용된다.

- 불완전한 동사의 지시적 무드의 과거 시제.

- 완벽한 동사의 지시적 분위기.

- 옵티컬 무드

- 스테이터 엔딩이 에 사용

- 서술형 동사의 지시적 분위기.

- 다음 용도에 사용되는 명령

- 모든 동사의 명령 무드.

참고로 디아크론적 관점에서 볼 때, 2차 결말은 사실 더 기본적인 것이었지만, 1차 결말은 원래 능동적 음성에서는 -i, 중간 음성에서는 -r이라는 접미사를 추가하여 형성되었다.

인도-유럽의 보다 중심적인 하위 가족일수록 중간 음성-r을 능동 음성의 -i로 대체함으로써 혁신을 이루었다.

전통적인 설명에 따르면 1인칭 단수 1차 결말은 주제 동사와 다른 결말을 사용하는 유일한 형태라고 한다. Sihler(1995년), Fortson(2004년), Ringe(2006년)의 새로운 계정은 유사하며 후두 표기법을 사용하여 현대화된 원형을 가지고 있다.

그러나 Sihler는 대부분의 고대 언어들은 t가 누락된 3인칭 단수형태를 가지고 있으며 표준 엔딩과 함께 대안 t-less 테마형 종말을 제안한다. 그리스어와 발토슬라빅은 주제어적 행위에서 t-less 형태를 가지고 있는 반면, Vedic과 Hittite는 t-less 반격적인 중간 형태를 가지고 있다.

비키스(1995)는 주로 그리스어와 리투아니아어를 바탕으로 한 주제적 결말을 근본적으로 재고하기 위한 출발점으로 t-less 형식을 사용한다. 그러나 이 제안들은 여전히 논란의 여지가 있다.

활성 이벤트성 엔딩

| Sihler(1995) | 베케스(1995) | 포르손(2004) | 링지(2006) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1차 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | *-mi, *-oh₂ | *-mi, *-oH | *-mi, *-oh₂ | *-mi, *-oh₂ |

| 두 번째 | *-si | *-si, *-si₁i | *-si | *-si | |

| 3번째 | *-ti, *-i | *-ti, *-e | *-ti | *-ti | |

| 이중 | 첫 번째 | *-wos | *-영문 | *-we- | *-wos |

| 두 번째 | *-theses | *-Thes/*-THos | *-to-- | *-테스 | |

| 3번째 | *-테스 | *-테스 | *-to-- | *-테스 | |

| 복수형 | 첫 번째 | *-mos | *-mes, *-omom | *-me- | *-mos |

| 두 번째 | *-te | *-th₁e | *-teu) | *-te | |

| 3번째 | *-nti | *-nti, *-o | *-nti | *-nti | |

| 이차적 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | *-m | *-m | *-m | *-m |

| 두 번째 | *-s | *-s | *-s | *-s | |

| 3번째 | *-t | *-t | *-t | *-t | |

| 이중 | 첫 번째 | *-we | *-we | *-we- | *-we |

| 두 번째 | *-tom | *-tom | *-to-- | *-tom | |

| 3번째 | *-tam | *-118m | *-messages- | *-tam | |

| 복수형 | 첫 번째 | *-me | *-mo/e | *-me- | *-me |

| 두 번째 | *-te | *-te | *-teu) | *-te | |

| 3번째 | *-nt, *-(iii)r | *-nt | *-nt | *-nt | |

| 명령적 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | — | — | — | — |

| 두 번째 | *-di, *-dii | *-based, *-dii, *-baskd | *-di, *-dii | *-based, *-dii, *-baskd | |

| 3번째 | *-(t)u | *-tu, *-tud | *-tu, *-tud | *-tu(*-tu?), *-tud | |

| 이중 | 첫 번째 | — | — | — | — |

| 두 번째 | ? | ? | ? | *-tom | |

| 3번째 | ? | ? | ? | *-tam | |

| 복수형 | 첫 번째 | — | — | — | — |

| 두 번째 | *-te | *-te, *-dd | *-te | *-te | |

| 3번째 | *-ntu | *-ntu | *-ntu, *-ntod | *-ntu(*-ntow?) | |

| 분사 | |||||

| *-온- ~ *-nt-, *온- | *-ent- ~ *-nt-, *-ont- | *-ent- ~ *-nt-, *-ont- | *-온- ~ *-nt-, *온- | ||

중간 이벤트성 엔딩

| Sihler(1995) | 베케스(1995) | 포르손(2004) | 링지(2006) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1차 | ||||||

| 단수형 | 첫 번째 | *-호르 | — | *-하이저 | *-하이저 | |

| 두 번째 | *-thuror | — | *-thwer | *-thwer | ||

| 3번째 | *-(t)or | — | *-또는 | *-(t)or | ||

| 이중 | 첫 번째 | *-wosdʰh?? | — | ? | *-wosdʰhh | |

| 두 번째 | *-Htoh₁? | — | ? | ? | ||

| 3번째 | *- ht? | — | ? | ? | ||

| 복수형 | 첫 번째 | *-mosdʰhh | — | *-메데지슈? | *-mosdʰhh | |

| 두 번째 | *-dʰhwo | — | *-dʰhwe-? | *-dʰwewe | ||

| 3번째 | *-(iii)or, *-ntor | — | *-로(r?) | *-ror, *-ntor | ||

| 이차적 | ||||||

| 비타협적 | 타동사 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | *-hoo | *-h₂ | *-m̥₂ | *-h₂e | *-h₂e |

| 두 번째 | *-th₂o | *-th₂o | *-thhth₂o | *-th₂e | *-th₂e | |

| 3번째 | *-(t)o | *-o | *-to | *-o | *-(t)o | |

| 이중 | 첫 번째 | *-웨딩슈? | *-웨딩슈 | ? | *-웨딩슈 | |

| 두 번째 | *-message? | *-(e)₁-? | ? | ? | ||

| 3번째 | *-titu? | *-(e)테흐? | ? | ? | ||

| 복수형 | 첫 번째 | *-메데지슈 | *-메데지슈 | *-me(s)dʰh₂ | *-메데지슈? | *-메데지슈 |

| 두 번째 | *-dʰhwo | *-dʰwewe | *-tdhwewe | *-dʰhwe-? | *-dʰwewe | |

| 3번째 | *-(ē)로, *-nto | *-로 | *-ntro | *-로 | *-로, *-nto | |

| 명령적 | ||||||

| 비타협적 | 타동사 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | — | — | — | — | |

| 두 번째 | *-so | *-message? | — | ? | ? | |

| 3번째 | *-to | *-to? | *-o? | ? | ? | |

| 이중 | 첫 번째 | — | — | — | — | |

| 두 번째 | ? | ? | ? | ? | ||

| 3번째 | ? | ? | ? | ? | ||

| 복수형 | 첫 번째 | — | — | — | — | |

| 두 번째 | *-dwo | *-dwe | — | ? | *-dʰwewe | |

| 3번째 | *-nto | *-로? | *-nto? | ? | ? | |

| 분사 | ||||||

| *-m(e)no- | *-mhmno- | *-m(e)no-, *-mhhno- | *-mhmno- | |||

스테이터 엔딩

| Sihler(1995) | 베케스(1995) | 포르손(2004) | 링지(2006) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 지시적 | |||||

| 단수형 | 첫 번째 | *-h₂e | *-h₂e | *-h₂e | *-h₂e |

| 두 번째 | *-th₂e | *-th₂e | *-th₂e | *-th₂e | |

| 3번째 | *-e | *-e | *-e | *-e | |

| 이중 | 첫 번째 | ? | ? | ? | *-we |

| 두 번째 | ? | ? | ? | ? | |

| 3번째 | ? | ? | ? | ? | |

| 복수형 | 첫 번째 | *-me- | *-me | *-me- | *-me |

| 두 번째 | *-e | *-(h₁)e | *-e | *-e | |

| 3번째 | *-beatr | *-(수치)r | *-basurr, *-rsvs | *-beatr | |

| 분사 | |||||

| *-wos- ~ *-us- | *-wos- ~ *-us- | *-wos- ~ *-us- | *-wos- ~ *-us- | ||

제이 자사노프의 후제-공성 이론에서 두 번째 공성이 제안되었다. 스벤손(2001)은 인도-이란어, 토카리안, 골리쉬의 증거에 근거하여 두 번째와 세 번째 이중 스테이터링 엔딩에 대해 *-헤헤이를 제안한다.[9]

동사면

프로토-인도-유럽 동사는 세 가지 측면 등급 중 하나에 속했다.

- stative 동사는 존재의 상태를 묘사했다.

- 사건 동사는 사건을 표현했다. 이러한 사항은 다음 중 하나로 더 나눌 수 있다.

Stative, perfective, 불완전한 측면을 둘러싼 용어들은 혼란스러울 수 있다. 여기서 이 용어들의 사용은 PIE에서 해당 형식의 재구성된 의미와 언어학에서 광범위하게 사용되는 용어에 기초하여 이러한 의미를 가진 측면을 참조한다.

전통적인 PIE 용어에서, 여기에서 stative, perfective, perfective, perfective로 묘사된 형태는 완벽하고, aorist적이며, 현재의 시스템으로 알려져 있다.

- 스태틱 = 완벽

- 퍼펙티브 = 애오리스트

- 불완전 = 현재

현재/불완전한 시스템은 현재와 과거로 설명되지만 전통적으로 현재와 불완전한 것으로 알려진 두 개의 시제로 결합될 수 있다. 전통적인 용어는 고대 그리스어(산스크리트어에도 적용됨)에 해당하는 형태의 명칭에 기초하고 있으며, 여전히 흔히 접하게 된다. 또한 일반적으로 "안정"으로 알려져 있고 접미사 *-eh₁-로 표시된 별도의 이차 verb 형식이 있으며, 이 형식은 여기에서 설명하는 static/완벽한 형식과는 관련이 없다.

다음 표는 두 가지 용어 체계를 보여준다.

| 과정 | 측면 | 측면(전통 이름) | 긴장하다 | 시제(전통 이름) |

|---|---|---|---|---|

| 스테틱 | 스테틱 | 퍼펙트 | (표시되지 않음) | 퍼펙트 시제 |

| 이벤트ive | 완벽하고, 시간을 잘 지킨다. | 아오리스트 | (표시되지 않음) | 아오리스트 시제 |

| 불완전, 지속성 | 현재 | 현재 | 현재시제 | |

| 과거 또는 무시제 | 불완전시제 |

프로토-인도-유럽어에서는 그 양상이 후기 언어에서 그랬던 것처럼 긴장된 의미가 없었다. 예를 들어 고대 그리스어에서는 완벽은 과거의 행동에서 비롯된 국가의 의미를 지니고 있었지만, PIE 스토틱은 국가만을 지칭했다. 마찬가지로 아오리스트도 고대 그리스어로 긴장과 같은 의미를 지녔지만 PIE에는 아무것도 없었다. 완벽하고 긴장된 동사는 효과적으로 긴장하지 않았거나, 시간에 무관심했다.

사건 동사

완벽주의("오리스트")와 불완전("현재") 측면 클래스는 사건을 묘사하는 동사 또는 사건을 묘사하는 동사로 함께 알려져 있으며, 이를 stative(존재 상태를 묘사하는 동사)와 구별한다. 두 사람 모두 약간의 차이가 있는 동일한 결합을 공유했다. 가장 큰 차이점은 불완전한 동사가 특별한 현재-직접(기본) 종말을 사용할 수 있도록 허용한 반면, 완전동사는 디폴트 무시제(2차) 종말만 허용했다는 점이다.

현재 시제는 일차적인 사건적 종말을 사용했으며, 미래 사건도 언급할 수 있지만, 현재 사건을 언급하기 위해 특별히 사용되었다. 과거 시제는 과거 사건을 언급했고, 이차적인 사건적 결말을 사용했다. 완벽 동사는 항상 2차 결말을 사용했지만, 반드시 과거-감정적 의미를 갖는 것은 아니었다. 이차적인 결말은 엄밀히 말하면, 불완전한 동사에서도 긴장되지 않았다. 이것은 과거의 결말도 어떤 식으로든 맥락에서 명백하다면 현재의 의미로 사용될 수 있다는 것을 의미했다. 이러한 용도는 베딕 산스크리트에서 여전히 발생하며, 동사의 순서에서 첫 번째만 현재 시제로 표시될 수 있고(기본 엔딩 포함), 나머지는 표시되지 않았다(이차 엔딩). 만약 동사가 부차적 또는 선택적이라면, 무드 표시는 첫 번째 동사에만 존재할 수 있고 다른 동사도 무드에 표시되지 않을 수 있다(즉, 지시적).

고대 그리스어, 아르메니아어, 인도-이란어어에서는 2차 엔딩에는 증축이라고 알려진 접두사 입자가 수반되어 *e- 또는 *h₁e-로 재구성되었다. 증기의 기능은 불분명하지만(대개 '과거'의 의미와 연결되어 있다고 생각되지만, 후기 언어에서와 같이 변곡의 고정된 부분은 아니었다. 호메릭 그리스어와 베딕 산스크리트어에서는 아직도 많은 불완전한 (과거 불완전한) 동사와 아오리스트 동사가 증가가 부족한 것으로 발견된다; 그것의 사용은 후에 그리스어와 산스크리트어에서만 의무화되었다.

형태학적으로 완벽 동사를 가리키는 것은 불완전한 동사를 나타내는 과거와는 구별할 수 없었으며, PIE 초기 단계에서는 이러한 동사가 동일한 동사형성이었을 가능성이 높다. PIE 역사상 어느 시점에서는 2차 엔딩에서 1차 엔딩을 개발하여 현재 시제를 만들었다. 모든 동사가 이러한 새로운 결말로 장식된 것은 아니다; 의미론적 이유로, 어떤 동사는 결코 현재 시제를 가진 적이 없다. 이 동사들은 완벽한 동사였고, 반면에 현재 시제를 받은 동사는 불완전했다.

Stative 동사

stative 동사는 사건보다는 현재의 존재 상태를 의미했다. 전통적으로 완벽하다고 알려져 있었는데, 프로토-인도-유럽어(PIE) 양식의 static 특성이 충분히 알려지기 전에 라틴어 시제에 기초하여 붙여진 이름이다. 라틴어는 정적 측면 개념을 시제로 혼동했지만, PIE에서는 특별한 시제와 연관성이 없었다.

statter적인 측면은 공식적으로 그것의 개인적인 결말로 표시되었는데, 그것은 o-grade의 단수에서는 한 근에 의한 사건과는 다르지만, 다른 곳에서는 0 등급의 사건들과 전형적으로 축소된 것에 의한 사건과는 달랐다.

완벽 동사처럼, stative 동사는 시제가 없고, 시간에 대한 언급 없이 상태를 묘사했다. 이것은 (스페인어 세르 대 임시 에스타에서와 같이) stative 동사가 영구적인 상태를 지칭하는 것이 아니라, 오히려 언어 형태학 내에서 국가가 현재, 과거 또는 미래에 적용되는지 여부를 표현할 방법이 없다는 것을 의미했다. 이러한 뉘앙스는 아마도 부사를 사용하여 표현되었을 것이다.

많은 딸 언어에서 statter는 현 상태를 초래한 이전의 행동을 암시하는 의미를 취했고, 그 의미는 그리스어를 완벽하게 만들었다. 결국 강조점을 자극 작용, 즉 막 시작된 행동이나 결과 상태 이전에 막 시작된 상태로 전환함으로써 스테이터스는 일반적으로 과거 시제로 발전했다(게르만어, 라틴어, 후에 그리스어). IE statatative의 원래 현재 감각은 고딕체 wait "I know"(< PIE *woidhee, 원래 "나는 보고/발견해서 생긴 상태"; cf)와 같은 게르만어 사전 현재 동사에서 볼 수 있다. 라틴어 비데레 "보기 위해", 산스크리트 비나티 "그가 발견한다", 산스크리트 베다, 고대 그리스어 oĩda, 올드 교회 슬라보닉 vědě에 정확한 인어가 있는 이 모든 것들은 본질적으로 현재 긴장된 의미 "알고 있다"를 유지하고 있다.

기타 언어 범주

음성

동사는 원래 두 개의 목소리를 가지고 있었다: 활동적이고 평범하다. 일부 딸 언어(예: 산스크리트어)에서는 이것은 수동적인 목소리로 보충되었고, 다른 언어(예: 라틴어)에서는 평범함(mediopassive)은 능동적인 목소리에 사용되기도 하는 뿌리에 대해 수동적인 의미를 갖도록 진화했지만, 소위 탈동적인 뿌리에 대해서는 평범함(mediopassive) 성격을 유지했다.

무드

PIE의 분위기에는 지시적, 명령적, 부차적, 선택적[10], 그리고 아마도 절제가 포함되어 있었다.

지시적

지시적인 분위기는 디폴트 무드였고, 명령과 함께 가장 오래된 무드였다. 그것은 사실의 간단한 진술에 사용되었다.

- 불완전 동사. 지시적인 분위기는 불완전한 동사에서는 유일하게 구별이 긴장되어 있는 분위기였고, 다른 모든 기분은 긴장되지 않았다.

- 현재 시제는 1차적인 결말을 사용했다.

- 과거 시제는 이차적인 결말을 사용했다.

- 퍼펙티브 동사

- 완벽 동사의 표시는 2차 결말을 사용했다.

- Stative 동사

- 그들은 지시적인 분위기에서 그들 자신의 완전히 다른 결말을 사용했다.

명령적

명령 무드는 다른 사람을 향한 명령에 사용되었고, 따라서 두 번째와 세 번째 사람에게만 일어났다. 그것은 그들만의 특별한 명령어 종말을 사용했다.

하위절제

부차적인 분위기는 "내가 늦잠을 자는 것을 보충하라"는 선과 함께 완전히 가상적인 사건들을 묘사하기 위해 사용되었다.". 이런 이유로 미래 사건(실제보다는 정의상 가상적인 것)에도 사용되기도 했다.

하위절제(subjunctive)는 주성모음과 함께 주성모음을 e-grade에 넣어 형성되었다. 격정 동사의 부제어는 이와 같이 주제적이었고, 형태학적으로 주제적 지시와 구별할 수 없었다. 이미 주제가 된 동사의 경우, 첫 번째 뒤에 두 번째 주제가 추가되어 긴 주제가모음을 만들었다.

선택적

선택적인 분위기는 영어 "잘 자도 될까"와 같이 소망이나 희망에 이용되었다. 줄기의 0등급에 극혈성 애블라우팅 접미사 -ye₁- ~ih₁-가 붙어 형성되었다.

베딕 산스크리트에서는 특성화된 줄기(1차 및 2차 파생)에 대해 선택사항이 매우 드물게 발견되었으며, 대부분의 선택사항은 루트 동사에 있다. 이는 Sihler가[11] 선택권이 실제로 PIE의 무드가 아니라 별도의 동사였음을 나타내기 위해 취해진 것으로서, 이미 파생된 동사로부터가 아니라 뿌리에서만 직접 파생되는 것으로 제한되었다. 게다가, PIE 자체에서 stative 동사는 선택적인 분위기를 가지고 있지 않았다; 그것은 사건적인 동사로 제한되었다. 초기 인도-이란 문헌은 대부분 자극적인 형태의 증명이 부족하다.

금지의.

불분명한 무드의 장소, 불분명한 기능이 논의되고 있다. 이 언어에서 이차 결말을 가진 형태에 공통적으로 사용되었던 접두사 증강 없이, 이차 결말을 가진 e-등급의 맨 루트 형태를 취한다. 그래서 그 무력한 사람은 전혀 긴장된 표시가 없었다. 이로 인해 포르손(다른 것 중)은 (호머에서와 같이) 또는 그렇지 않으면 (베딕에서와 같이) 시간을 초월한 문장에 이 절제를 사용하는 것을 제안하게 된다.[citation needed]

동사형성

어떤 특정한 뿌리로부터도 동사는 다양한 수단으로 파생될 수 있었다.

가장 보수적인 인도-유럽어(예: 고대 그리스어, 산스크리트어, 토차리아어, 올드 아일랜드어)에는 각 긴장/예상 범주에 대한 별도의 결합 클래스가 있으며, 다른 범주에 비해 한 범주의 주어진 동사의 클래스 사이에 일반적인 관계가 형성되지 않는다. 이러한 언어의 가장 오래된 단계(특히 Vedic Sanskritt)는 훨씬 덜 조직화된 시스템의 잔해를 드러낸다. 여기서 주어진 동사 루트는 주어진 시제/예상 범주에 여러 가지 방법으로 결합되거나 전혀 결합되지 않을 수 있다. 때로는 예측 불가능한 방식으로 다른 의미를 갖는다.

이는 시제/예상 범주가 별도의 어휘 동사, 파생 형태학의 시스템(관련 동사 "상승"과 "상승"의 일부 또는 동사 "생성"에서 파생된 추상명사 "생산" "생산" "생산"을 비교한 것)에서 비롯되었고, 점차적으로 inf의 일관성 있는 체계로 통합되었을 뿐이라는 것을 명백히 시사한다.양성 언어의 당시에는 아직 불완전한 이식 형태학

완전히 형성된 공칭수뿐만 아니라 기존의 언어적 뿌리에서 새로운 동사를 도출할 수 있는 수단은 다양했다. 이것들 중 대부분은 뿌리(또는 줄기)에 접미사를 추가하는 것을 포함했지만, 몇 가지 더 특이한 형태들이 있었다. 불완전한 동사를 형성하는데 상대적으로 생산성이 높았던 하나의 형태, 특히 static 동사는 뿌리의 초기 자음이 중복되는 축소형식이었다. 불완전한 동사를 형성하는 또 다른 주목할 만한 방법은 코인픽스였는데, 코인픽스는 코인픽스에 부착하기보다는 뿌리 자체에 삽입되었다.

루트 동사

가장 기본적인 동사 형성은 접미사가 없는 뿌리에서 직접 파생되어 뿌리 자체의 의미를 표현하였다. 그러한 "뿌리 동사"는 격언적이거나 주제적일 수 있다; 어떤 유형이 사용되는지는 예측할 수 없었다. 뿌리 동사의 양상은 뿌리의 기본적 의미에 내재된 고유의 "뿌리 측면"을 가진 뿌리 자체에 의해 결정되었다. 따라서 기본 뜻이 지속적이거나 지속적이거나 반복적인 언어적 뿌리가 있었으며, 그것에서 파생된 동사는 일반적으로 양상으로 불완전했다. 뜻이 정확하거나 불연속적인 뿌리는 완벽한 예상 동사를 만들었다. stative 뿌리는 드물었다; 아마도 유일하게 재구성할 수 있는 stative 뿌리 동사는 *woyd- "know"였을 것이다.

그러나 이 시스템에는 설명할 수 없는 수많은 놀라운 일들이 있다. 공통의 뿌리 *h₁es-는 "있을 것"을 의미했고, 이것은 전형적으로 고정적인 개념이다. 그러나, 측면적으로는 불완전한 뿌리여서, 고정 동사보다는 불완전한 뿌리 동사 *h₁es-ti를 형성하였다.

1차 파생

초기 PIE에서는 양면체계가 잘 발달되지 않았고, 루트 동사는 뿌리적인 면에 간단히 사용되어, 다양한 파생형식을 사용하여 보다 구체적인 뉘앙스를 표현할 수 있었다. 그러나 늦은 PIE에 의해 양면체계가 진화함에 따라 뿌리와는 다른 양상의 동사에 대한 필요성이 생겨났다. 원래 구별되는 동사를 형성했던 몇 가지 형태는 점차 "기대 전환" 파생어로 사용하게 되었는데, 그 주된 목적은 한 측면의 동사를 다른 측면의 뿌리에서 만드는 것이었다.

이것은 1차 형태와 2차 형태 사이의 PIE 동사 형태에서 근본적인 구별을 이끌어냈다. 일차적 형태는 측면 전환 장치로 사용하게 된 루트 동사와 파생적 형태를 포함하였고, 이차적 형태는 엄격히 파생적 형태를 유지하고 유의미한 의미적 가치를 유지하였다. 예를 들어, 2차 접미사 *-eye에서 파생된 인과동사로서, PIE의 자손 전체에 걸쳐 이 목적과 의미를 유지했다. 그러나 공통의 1차 접미사 *-ye-는 접미사에 의해 전달되는 어떠한 식별 가능한 의미도 없이 라틴어의 동사형성의 대부분을 위해 사용하게 되었다. 그 기능은 순수하게 형태학적으로 되었다.

동사는 자신의 루트 측면에 대해 파생적 또는 측면 전환적 표지가 필요하지 않았다. 다양한 유형의 첨부파일을 사용하여 고유한 측면을 다른 유형으로 전환하였다. 그러한 부속품들은 기본 "뿌리" 또는 "비문명" 형식과 대조되는 "특징" 동사 형태를 만들어냈다. 측면 전환 부속물의 예로는 -yé-, -sḱé- 및 비강 infix가 있는데, 모두 고유의 측면이 이미 불완전하지 않은 뿌리에서 불완전한 동사를 도출하는 데 사용되었다. 반대로, "s-aorist" 형성(가장 두드러지게 그리스어로 유지됨)은 완벽한 동사를 만들기 위해 접미사 -s-를 사용했다. 그러나 많은 뿌리는 이미 올바른 모습을 하고 있는 뿌리에 측면 마커가 추가되면서 "초특징"되었다. 이것은 그 측면을 강조하기 위해 행해진 것일 수도 있다. 예를 들어, s-aorist도 동사 루트가 본래 이미 완벽할 때 사용한 것 같았다.

뿌리는 반드시 세 가지 측면을 모두 표현하는 동사를 가지고 있지는 않았다. PIE에는 한두 가지 측면만을 위한 동사가 있었던 것 같은 뿌리가 많았다. 예를 들어, 루트 *heses- "to be"는 불완전한 동사만을 형성한 것으로 보이며, 이 뿌리로부터 파생된 완벽하거나 고정적인 동사는 재구성할 수 없다. 다양한 후기 언어들은 필요에 따라 이 상황을 다르게 수정했으며, 종종 완전히 다른 뿌리(보충)를 사용함으로써 수정되었다. 라틴어는 *bʰuH- "to be"라는 뿌리를 *h₁es-의 완벽한 측면으로 채우기 위해 사용했고, 게르만어는 그 역할에서 *h-wes- "to live, to live, to reserve"라는 뿌리를 사용했다.

몇 가지 측면 전환기를 루트에 추가할 수 있었지만, 특정 마커는 루트에만 할당되지 않았다. 특정 뿌리는 여러 딸 언어에서 동일한 표지에 대한 선호도를 보였지만, 특정 표지의 사용은 배타적이지 않았고, 동일한 뿌리에 대해 다양한 형태를 발견하는 경우가 많다. 예를 들어, "stand"의 기본 뿌리인 *steh₂-는 완벽한 뿌리였다. 그러므로, 루트 동사는 "서 있는 자세로 오십시오; 앉은 자세에서 일어서는 것"이라는 시간 엄수를 가지고 있었다. 현재 지속적 의미에서의 "서 있는" 것에 대해 말하기 위해서, 루트 동사는 그것을 불완전한 측면에 넣기 위해 파생적 마커를 필요로 했다. 이 뿌리에 대해 불완전한 측면 전환기는 종종 환원법(Ancient Gries histēmi, Sakskritt tiṣhati)이었지만, 게르만어 또한 이 뿌리에 대한 비강 인픽스 또는 접미사(Gotic cresent ik standa vs. preterite ik stoþ)를 적어도 후기에는 나타낸다. 한편 슬라브어는 -yé-접미사로 파생된 형태도 가지고 있다. 이와 같은 불일치는 PIE quipal에서 이 뿌리는 불완전한 동사가 전혀 없었으며, 후대의 후손에서 보는 양면전환 동사는 서로 독립적으로 형성되었음을 시사한다.

많은 1차적 형태들이 원래의 파생적 기능과 의미를 일부 "재구성"하고 있었고, 이 초기 파생 시스템의 중요한 유물들은 PIE를 위해 재구성될 수 있다. 완벽한 뿌리 *gʷem- "to step"은 두 가지 불완전한 파생어로 재구성할 수 있다: *gʷm̥-sḱé- (Ancient Gristian Básco, Sanskritt Gácchati)와 *g̥m--yé- (Ancient 그리스 bainio, 라틴 venio). 두 형태 모두 그리스어로 나란히 살아남았는데, 이는 둘 중 어느 한쪽이 사용하지 못할 정도로 의미상 크게 겹치지 않았음을 시사한다.

이차 파생

2차 동사는 1차 동사(일명 데버벌 동사) 또는 명사(부정 동사 또는 분모 동사) 또는 형용사(사적 동사)에서 형성되었다. (실용에서 분모 동사는 PIE 명사와 형용사가 접미사와 결말이 같았고, 명사와 형용사 모두에서 동사를 형성하기 위해 동일한 과정이 사용되었기 때문에 명사와 형용사를 모두 기초로 한 형용사를 통합하는 데 종종 사용된다.) 탈언어적 형태에는 원인적("누군가가 뭔가를 했다"), 반복적("나는 무언가를 반복적으로 했다"/"나는 무언가를 하기 시작했다"), 탈언어적("나는 무언가를 하고 싶다") 등이 포함되어 있었다.

2차 동사의 형성은 파생계통의 일부로 남아 있었고, 반드시 완전히 예측 가능한 의미를 가지고 있는 것은 아니었다(떨어지는 것과 떨어지는 것, 앉는 것 대 앉는 것, 올라가는 것 대 올리는 것 그리고 뒤에 있는 것).

그것들은 일반적으로 딸 언어에서 변곡형 형태론보다는 파생형 체계의 일부라는 사실에 의해 1차적 형태와 구별된다. 그러나, 위에서 언급했듯이, 이러한 구별은 단지 PIE에서 발전하기 시작하고 있었다. 놀랄 것도 없이, 이러한 형태들 중 일부는 특정 딸 언어의 변곡체계의 일부가 되었다. 아마도 가장 일반적인 예는 미래 시제일 것이다. 미래 시제는 많은 딸 언어에서 존재하지만 인지되지 않는 형태에서 존재하며, PIE 하위절제 또는 PIE 편향형성 중 하나를 반영하는 경향이 있다.

2차 동사는 항상 불완전했고, 그에 상응하는 완벽하거나 스토티브 동사가 없었으며, 그것들로부터 그러한 동사를 도출하는 것은 (적어도 PIE 내에서) 가능하지도 않았다. 이것은 이미 파생된 형태에 파생된 형태를 적용하는 것을 금지하는 언어 시스템의 기본적인 제약이었다. 릭스 베다(산스크리트어의 가장 초기 증명)에서 나온 증거는 PIE의 2차 동사가 부차적 또는 선택적 분위기에서 변형되지 않았음을 나타낸다. 이것은 이러한 감정들이 같은 제약을 따르고, 기원 속에서 파생된다는 것을 암시한다. 후기 인도유럽어들은 이러한 한계를 극복했지만, 각각은 나름대로 작용했다.

조성유형

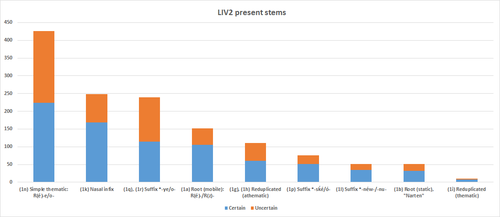

다음은 PIE를 위해 재구성된 가장 일반적인 동사 유형의 목록을 제공한다.

일차 불완전성

뿌리 역혈

"단순한 반격"이라고도 불리는 이 형성은 불완전한 동사를 뿌리로부터 직접 파생시켰다. 두 가지 하위 유형으로 나눌 수 있다.

- 일반형: *(e)-ti ~ *(-)-énti. 악센트가 있는 e-등급 루트와 엔딩에 액센트가 있는 0등급 루트를 번갈아 가며 사용한다.

- 나르텐 타입: *(ḗ/é)-ti ~ *(é)-nti. 대부분 뿌리 억양과 교대로 길어진/정상 등급 또는 대안적인 관점에 따라 전체적으로 정상 등급이 고정되었다.

정상형은 단연코 가장 흔하다.

예: *헤에스티.

근본 테마

"단순 테마"라고도 하며, 뿌리 반격 동사와 같은 기능을 했다. 두 가지 유형도 있었다.

- 일반 유형: *(e)-에티 ~ *(e)온티. 악센트가 있는 전자 등급 루트.

- "투다티" 유형: *(∅)-éti ~ *(∅)-onti. 0등급 루트, 테마 모음 강조

"투다티" 타입은 이러한 형성을 나타내는 산스크리트 동사의 이름을 따서 명명되었다. 일반형보다 훨씬 희귀하다.

예: *베레티

환원된 역혈

뿌리는 뿌리의 초기 자음 사본을 접두사로 하고 모음으로 구분한다. 액센트는 이 접두사에 고정되어 있지만 루트 등급은 뿌리 반격 동사처럼 번갈아 나타난다. 모음은 e 또는 i일 수 있다.

- e-축소: *(e)-(e)-ti ~ *(e)-(iii)-(iii)-(iiii)-(iiii)-

- i-축소: *(i)-(e)-ti ~ *(i)-(i)-(ii)-(ii)-(ii)-(ii-nti

예: *dʰdʰeh₁ti, *stesteh₂ti.

축소된 주제

*(i)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)- 격정 등가처럼, 그러나 모음은 항상 i이고 뿌리는 항상 0등급("투다티"형)이다.

예: *sysdeti.

코인픽스

*(né)-ti ~ *(n)-énti. 이 독특한 형성은 0등급 루트의 최종 자음 앞에 삽입된 infix -né- ~ -n-로 구성되며, 극한 변형이 나타난다. infix 자체는 뿌리 반열동사처럼 활발하다. 이 형성은 정지나 후두막으로 끝나는 뿌리로 제한되며, 비초기 소노란트를 포함한다. 이 소노란트는 항상 0등급에서 음절이며, 인픽스는 결코 음절의 음절은 아니다.

예: *linékʷti, *tl̥néh₂ti.

뉘앙스의

*(-)-new-ti ~ *(-)-nu-énti. 뿌리 부분에 *-new- ~ *-nu-가 부착된 완충성 접미사로 형성됨. 이것들은 때때로 비강유형의 특별한 경우로 간주된다.

예: *tnnéwti.

ye-beat.

이 주제형성은 두 가지 유형으로 존재한다.

- *(e)-에티 ~ *(e)-온티. e-grade의 악센트 루트. 이 유형은 주로 직관적 완벽 동사로부터 전이적 불완전 동사를 형성하는데 사용되었다.

- *(-)-에티(-)-에티(-)-온티(-) 주제모음 억양이 있는 0등급 루트. 이 유형은 주로 비타협적인 불완전 동사를 형성했는데, 종종 부정적으로 나타난다(중간 음성에서만 발생한다).

예: *wr̥ǵyti, *gʷédʰyeti, *spéḱyeti.

Sḱe-be-beat.

*(-)-su-éti ~ *(-)-su-onti. 주제어적, 0등급의 근본과 주제어 모음의 억양이 있다. 이 유형은 지속적 동사, 반복적 동사를 형성했다.

se-se-se-se-lic

*(e)-s-eti ~ *(e)-s-onti. 억양이 있는 전자 등급 루트가 있는 테마형.

예: *h₂lékseti.

2차 불완전성

에히스테틱한

*(-)-éh₁-ti ~ *(-)-éh₁-n̥ti. 이것은 아마도 형용사 줄기에서 형용사 뿌리에서 2차 고정 동사를 형성했다. 이렇게 만들어진 동사는 그럼에도 불구하고 불완전한 동사였다. 이 접미사는 -ye- 확장자를 가진 대부분의 후손에서 테마화되었으며, 따라서 -éh₁ye는 대부분의 딸 언어에서 증명되었다. 동사가 생략된 것인지는 불분명하다. 대부분의 징후는 그렇지 않은 것이지만, 0등급이 몇 군데에서 발생했다는 힌트가 있다(라틴어 과거분사, 게르만어 3등급 약동사). 렉시콘 데르 인도게르마니첸 버벤의 편집자를 비롯한 일부 학자들은 eh₁-stem이 원래 'fientive'라는 뜻을 가진 aorist stem('X가 되기 위해')이라고 믿고 있는 반면, -ye-확장은 '본능'이라는 뜻을 가진 현재를 'x가 되기 위해'라는 의미로 만들었다.

예: *h₁rudeéh₁ti.

에예제틱/이해성

*(o)-에티 ~ *(o)-에티. 접미사에 악센트가 있는, 루트 o등급에 부착된 테마. 이 동사는 "해야 한다"는 뜻의 인과 동사 또는 "반복한다"는 뜻의 반복 동사를 형성하였다. 대부분의 가지들은 게르만어와 마찬가지로 인과적 의미를 보존하지만, 일부(그리스어, 슬라브어)는 대부분 반복적인 의미를 간직하고 있다.

예: *소데이에티, *보레예티, *h₃roǵéyeti.

성욕적인

이 주제 접미사는 "하고 싶다"는 뜻의 욕동사를 형성했다. 다음 두 가지 서식을 검증한다.

- *(e)-(h₁)s-eti ~ *(e)-(h₁)s-onti. 억양이 있는 루트의 전체 등급.

- *(i)-(i)-(hi)-s-eti ~ *(i)-(ii)-(ii)-(ii)-(ii)-s-onti. i로 축소, 축소된 접두사 강조, 0등급 루트.

시조의

*(-sy-éti ~) *(-sy-onti) 위와 비슷하지만 악센트식 테마 모음과 0등급 루트.

예: *bʰuHsyéti.

예체능의

*-y-éti ~ *-y-onti. 명사와 형용사 줄기에 다양한 의미를 부여한다; 강세는 주제 모음 위에 있다. 명목 줄기의 주제 모음(있는 경우)은 가능한 e-eh₂ 접미사처럼 e로 유지되며, 따라서 변형 -e-e-e-e-e-e-eh-y-가 만들어지며, 이는 많은 모국어에서 독립 접미사로 발전되었다.

h₂-factive

*-h₂-ti ~ *-h₂-n̥ti. 이것은 형용사 줄기에서 사실 동사를 형성했다. 위와 같이 주제 모음은 e로 유지되었다. 에히스테이트처럼, 이 접미사는 종종 -ye-로 딸국어로 확장되어 -hyeye-를 주었다.

예: *네웨히티.

예-사실적

*-y-éti ~ *-y-onti. 분모와 매우 유사하지만 형용사로만 형성되었다. 주제 모음은 그대로 유지되지만, 이번에는 o로 한다. PIE에서 이러한 유형의 존재는 불확실하다.

퍼펙티브

뿌리 역혈

*(e)-t ~ *(ㄴ) 근본적 반역적 불완전 동사와 동일하다. 대부분의 완벽 동사는 이런 유형이었던 것으로 보인다.

근본 테마

*(-)-ét ~ *(-) 근본 주제 불완전 동사와 동일하다. 이러한 형성은 PIE에서는 매우 드물었고, 거의 재구성할 수 없는 것이었지만, 후기 언어에서는 더욱 널리 퍼지게 되었다. 그 형성은 '투다티'형처럼 근본이 0등급이고 주제모음에서 억양이 있는 것 같았다.

예: *h₁ludeét.

축소된 주제

*(e)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)- 이 형성은 아마도 뿌리 테마형보다 더 희귀했을 것이다. 오직 하나의 동사만 재구성할 수 있다.

예: *wéwket.

s-through

*(ii)-s-t ~ *(e)-s-nnt. "Narten" 격정적인 유형으로 선택되었으며, 단수 및 고정된 억양에서 점수가 길어졌다. 이 접미사는 불완전한 뿌리에서 완벽 동사를 도출하는 일차적인 수단이었지만, 그렇게 만들어진 동사는 많지 않았던 것으로 보인다. 그 접미사는 많은 후손들에게 매우 생산적이 되었다.

스테틱

뿌리

*(o)-e ~ *(ㄴ)-ḗr. 석근의 희귀성 때문에, 이 형성은 그에 상응하여 드물었다. 한 동사만 재구성할 수 있다.

예: *woyde.

환원형

*(e)-(o)-e ~ *(e)-(iii)-r. 이것이 새로운 static 동사를 형성하는 유일한 방법이었다.

예

*레이키-

다음은 동사 *leykʷ-, "뒤로 놔둬"(2006)의 링게(2006)에 기초한 예시 패러다임이다. Two sets of endings are provided for the primary medio-passive forms (subjunctive and primary indicative) — the central dialects (Indo-Iranian, Greek, Germanic, Balto-Slavic, Albanian, and Armenian) use forms ending in *y, while the peripheral dialects (Italic, Celtic, Hittite, and Tocharian) use forms ending in *r, which are generally considered 원판

링지는 보편적으로 받아들여지지 않는 동기적 PIE 음운론에 대해 특정한 가정을 한다.

- Sivers의 법칙은 *i, *u, *r, *l, *n, *m을 포함한 모든 위치 및 공명자에 적용된다.

- 유성 세그먼트(예: 모음 또는 음성 자음)에 인접하면 워드 파이널 *t가 *d가 된다.

*klos가 *u 또는 *w 옆에 *k가 되는 일반적으로 허용되는 동기식 부울로스 규칙의 효과가 표시된다.

| 능동성 음성 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 표시하다. | 과거 표시. | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *리네키미 | *리니케ʷ̥̥ | *리네코호히 | *linkʷyém | — |

| 2 sg. | *리네키시 | *리네키스 | *리네키시 | *링크제스 | *리네키, *linkʷdʰi |

| 3 sg. | *리네키티 | *리네키트 | *리니케제티 | *링크제트 | *리네쿠투 |

| 1 du. | *linkwos | *링크웨 | *리니케쇼우스 | *linkʷi₁wé | — |

| 2 du. | *링크제 | *linkʷtom | *리네키테스 | *linkʷih₁tom | *linkʷtom |

| 3 du. | *링크제 | *linkʷtaām | *리네키테스 | *linkʷih₁tám | *linkʷtaām |

| 1 pl. | *linkʷm̥os | *linkʷm̥é | *리네코모스 | *linkʷihmmé | — |

| 2 pl. | *링크제 | *링크제 | *리니케제테 | *linkʷi₁té | *링크제 |

| 3 pl. | *linkʷénti | *링크젠드 | *리네콘티 | *linkʷihénd | *linkʷéntu |

| 분사하다 | *linkʷnts, *linkʷn̥tés; *linkʷontih₂s, *linkʷn̥tyh₂s. | ||||

| 중간 목소리 | |||||

| 표시하다. | 과거 표시. | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *linkʷhér, -h₂éy | *링크슈제 | *리네크쇼히어, -오하이 | *linkʷih₁éé | — |

| 2 sg. | *linkhthér, -ththéy | *linkéthé | *리네케데서, -ethethey | *linkʷih₁thé | ? |

| 3 sg. | *linkʷtor, -toy | *linkʷto | *리네케토르, -에토이 | *linkʷióto | ? |

| 1 du. | *linkwosdʰʰ₂₂ | *linkwédʰ₂₂ | *리네코우오스디히 | *linkʷihwédh₂ | — |

| 2 du. | ? | ? | ? | ? | ? |

| 3 du. | ? | ? | ? | ? | ? |

| 1 pl. | *linkʷm̥ossdʰ₂₂ | *linkʷm̥édʰ₂₂ | *리네코모스디히 | *linkʷihmédʰ₂ | — |

| 2 pl. | *linkʷdʰhhwé | *linkʷdʰhhwé | *리네케데슈베 | *linkʷih₁dʰh₂wé | *linkʷdʰhhwé |

| 3 pl. | *linkʷn̥tor, -n̥toy | *linkʷn̥to | *리네크혼토르, -ontoy | *linkʷih₁ro | ? |

| 분사하다 | *linkʷm̥h₁nos | ||||

| 능동성 음성 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 지시적 | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *레이키무스 | *레이코호히 | *리키예엠 | — |

| 2 sg. | *레이키스 | *레이키시 | *리키예스 | *레이키, *리키디시 |

| 3 sg. | *레이키트 | *레이키제티 | *리키예흐트 | *레이키투 |

| 1 du. | *리크웨 | *레이키쇼우오스 | *리키히웨 | — |

| 2 du. | *리콜툼 | *레이키세테스 | *리키히툼 | *리콜툼 |

| 3 du. | *likʷtamm | *레이키세테스 | *likʷih₁tám | *likʷtamm |

| 1 pl. | *리콜메 | *레이코모스 | *리키히메 | — |

| 2 pl. | *리콜테 | *레이키제테 | *리키히테 | *리콜테 |

| 3 pl. | *리킨드 | *레키혼티 | *리키젠트 | *리키젠투 |

| 분사하다 | *리콜로네츠, *리콜론티슈, *리콜론티슈, *리콜론티슈 | |||

| 중간 목소리 | ||||

| 지시적 | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *리키셰 | *레이키호히저, -오하이 | *리키시히제 | — |

| 2 sg. | *리크슈테 | *레이키제스데서, -에쓰에이 | *리키시히테 | ? |

| 3 sg. | *리코토 | *레이키제토르, -에토이 | *리키히토 | ? |

| 1 du. | *likwédʰ₂₂ | *레키쇼우오스디히 | *likihih₁wédʰ₂₂ | — |

| 2 du. | ? | ? | ? | ? |

| 3 du. | ? | ? | ? | ? |

| 1 pl. | *likʷmédʰ₂₂ | *레키호모스디히 | *likihihmédhʰ | — |

| 2 pl. | *likʷdʰh₂wéé | *레이키데드히웨 | *likʷih₁dʰhhwé | *likʷdʰh₂wéé |

| 3 pl. | *리키니뇨토 | *레이크존토르, -온토이 | *리키시호루 | ? |

| 분사하다 | *likʷm̥h₁nos | |||

| 지시적 | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 sg. | *레로이키시 | *레예코호히 | *lelikʷyéhm. | — |

| 2 sg. | *레로이키슈테 | *레예키시 | *레리키예스 | ?, *lelikʷdʰi |

| 3 sg. | *레로이키제 | *레예키제티 | *렐리키예흐트 | ? |

| 1 du. | *lelikwé | *레예코쇼우스 | *lelikʷih₁wé | — |

| 2 du. | ? | *레예키테스 | *lelikʷih₁tom | ? |

| 3 du. | ? | *레예키테스 | *lelikʷih₁tám | ? |

| 1 pl. | *lelikʷmé | *레예코모스 | *lelikʷih₁mé | — |

| 2 pl. | *lelikéé | *레예키제테 | *lelikʷiihté | ? |

| 3 pl. | *lelikʷḗr | *레예키혼티 | *lelikʷihénd | ? |

| 분사하다 | *lelikwṓs, *lelikusés; *lelikwossihs, *lelikwusyehs. | |||

*bber-

다음은 단순한 주제적 현재 시제로 동사 *bʰer- "carry"의 Ringe(2006)에 근거한 예시 패러다임이다. 위에서 설명한 기본 중간 형태에 대해 두 세트의 엔딩이 제공된다.

위의 PIE 음운론에 관한 가정은 -oRHC 또는 -oRH# 순서에서 발생하는 후두음(R은 공명, H는 후두음, C는 자음, # 단어의 끝)을 삭제하는 규칙에 더하여 적용된다. 이 규칙의 가장 중요한 효과는 주제적 선택에서 *hh의 대부분의 발생을 삭제하는 것이다.

| 능동성 음성 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 표시하다. | 과거 표시. | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *베드로슈 | *베롬 | *bjéroh₂ | *베이로이흐메트 | — |

| 2 sg. | *베레시 | *베레스 | *베레시 | *베로이스 | *베레 |

| 3 sg. | *베레티 | *베레드 | *베레슈티 | *베드로이드 | *베레투 |

| 1 du. | *베이로우스 | *베로위 | *베이로와스 | *베로위 | — |

| 2 du. | *베레테스 | *베레톰 | *베레테스 | *베이로이톰 | *베레톰 |

| 3 du. | *베레테스 | *베레타름 | *베레테스 | *베로이타움 | *베레타름 |

| 1 pl. | *베이로모스 | *베드롬 | *bʰéromos | *베이로임 | — |

| 2 pl. | *브레테이트 | *브레테이트 | *베레슈테 | *베이로이트 | *브레테이트 |

| 3 pl. | *베론티 | *베론드 | *벤티 | *베이로이젠드 | *베론투 |

| 분사하다 | *bʰronts, *bbrontos; *b *érontihih, *bbérontih₂s. | ||||

| 중간 목소리 | |||||

| 표시하다. | 과거 표시. | 하위절제 | 선택적 | 명령적 | |

| 1 sg. | *베로셰어, -오하이 | *베이로제 | *bjérohzer, -ohzey | *베이로이슈 | — |

| 2 sg. | *베레트슈어, -eth₂ey | *베레슈 | *bbérthzer, -butthzey | *베드로이스 | ? |

| 3 sg. | *베레터, -에토이 | *베레토 | *베레슈토르, -ē토이 | *베이로이토 | ? |

| 1 du. | *bjérowosdʰ₂ | *베로웨데히 | *bʰrowosdʰ₂ | *베로예데드시 | — |

| 2 du. | ? | ? | ? | ? | ? |

| 3 du. | ? | ? | ? | ? | ? |

| 1 pl. | *broméromosdʰ₂₂ | *broméromed₂ | *bʰromosdʰ₂₂ | *베로이메데히 | — |

| 2 pl. | *베레디슈웨 | *베레디슈웨 | *béēddwewewewewewe | *베이로이드슈베 | *베레디슈웨 |

| 3 pl. | *벤트론터, -ontoy | *베론토 | *bʰrontor, -ontoy | *베이로이로이 | ? |

| 분사하다 | *bʰéromnos (< *-o-mh₁no-s) | ||||

PIE 후 개발

다양한 동사형성은 딸국어로 재편성되었다. 다양한 형태가 하나의 "패러다임"으로 통합되어 다른 측면의 동사를 일관성 있는 전체로 결합하는 경향이었다. 이 프로세스는 다음과 같은 단계로 진행되었다.

- 비슷한 의미를 가진 다른 형태들을 3대 측면의 시스템으로 결합하는 것. 그 결과 토카리안이 갈라진 직후, 아나톨리아 분할 직후, 후기 PIE에서 완성한 소위 "Cowgill-Rix" 시스템이 있었다. 이 단계에서, 원래 다양한 목적을 가진 형태는 1차적 및 2차적 파생의 명확한 구별을 가지고, 그들의 의미론이 크게 양면계급의 하나로 조화를 이루었다. 그러나 이러한 형태는 여전히 별개의 어휘 동사였고, 여전히 때때로 독특한 의미를 지니고 있었으며, 주어진 측면에 있어서 뿌리는 여전히 그 특정 측면에 있어서 여러 개의 동사를 형성하거나 동사를 형성하지 않을 수 있었다. 이것은 초기 베딕 산스크리트어로 보이는 무대다.

- 하나의 통일된 동사 아래 여러 가지 측면을 결합하여, 변곡 형식과 파생 형식을 명확히 구분한다. 여기에는 같은 양상으로 같은 뿌리에서 형성된 여러 동사를 가지치기하고, 특정 뿌리에 누락된 양상에 대해 새로운 동사를 만드는 것이 포함되었다. 이 단계에서 하나의 동사는 주요 부분의 집합에 의해 정의되었고, 각각의 (대략)은 각각의 측면에 사용되는 형상의 유형을 정의했다. 이 단계는 베딕 산스크리트어로 진행되었고 고대 그리스어로 주로 완성되었지만, 비록 이 언어에도 여전히 일부 측면이 결여된 동사들이 있을 뿐 아니라, 때로는 동일한 측면에 대해 여러 가지 형태를 이루며 뚜렷하고 독특한 의미를 지닌 동사들도 있다. 이 단계의 많은 잔재가 올드 처치 슬라보닉에서도 발견되는데, 현재, 아오리스트, 부정사/참가자를 위한 뚜렷한 줄기를 여전히 가지고 있었다. 대부분의 슬라브어들은 후에 aorist를 잃었지만, 동사들은 오늘날까지 뚜렷한(그리고 예측할 수 없는) 현재와 부정사적 줄기를 가지고 있다.

- 형태들을 전체 시스템에 걸쳐 적용되는 "동사"로 정규화함으로써, 동사는 각 측면 형성에 대해 하나의 클래스가 아닌 하나의 결합 클래스에 속했다. 이 단계는 라틴어로, 특히 -are, -ēre, -īre (첫 번째, 두 번째, 네 번째) 결합에 관해서는 부분적으로 완성되었다. 그러나 구식 체계는 이 클래스에 각 동사가 있고, 다른 클래스에 있는 일부는 별도의 현재, 완벽, 반듯한 형태에 의해 정의될 필요가 있는 -ere 클래스에서 여전히 뚜렷하게 보인다.

프로테오 게르마니아어에서는 j-프레젠트, n-infix 선물과 같은 몇 가지 유물 형태만 '비정규' 동사로 남아 있는 등 이 과정이 대체로 완료된 것 같았다. 그러나 후자에 다면적인 줄기가 부족하여 결국 약동사가 생기게 되어 원래의 기본 동사가 대부분 강한 동사가 되기 때문에 여전히 1차 동사와 2차 동사의 뚜렷한 구분이 유지되고 있었다. 소수의 통계학자들이 완벽한/안정적인 변형을 유지했고, 이는 전근대 동사가 되었다. - 생산적인 계층의 수뿐만 아니라, 점진적인 부부 계층의 수 감소. 이러한 발전은 후기 게르만어에서 매우 명확하게 증명되고 있다. 아프리칸스는 거의 모든 동사들이 같은 결합 패턴을 따르는 극단적인 예다. 영어는 또한 강한 예로서, 모든 약한 동사 수업이 합쳐지고, 많은 오래된 강한 동사들이 약해졌으며, 다른 동사들도 모두 불규칙한 유물 형성으로 간주된다. 네덜란드어와 독일어 또한 이러한 발전을 보여주지만 비생산적인 강한 동사 수업은 더 규칙적인 것으로 남아 있다. 스웨덴어는 비록 한 가지밖에 생산적이지 않지만, 여전히 두 가지 약한 동사 수업을 유지하고 있다.

로망스어군에서도 이러한 발전이 일어났지만, 그 정도는 덜 되었다. 클래스의 생산성은 여전히 유지되며, 네 번째(-) 클래스는 일반적으로 약간만 생산적이다.

모든 딸 언어의 점진적인 경향은 방금 설명한 단계를 거쳐 진행되어 모든 시제와 양상에 적용되는 단일 결합 체계를 만들고, 2차 동사를 포함한 모든 동사를 모든 변곡 범주에서 결합할 수 있도록 하는 것이었다. 일반적으로 1차 동사는 대부분 하나의 결합(예: 라틴어 -eer 결합)으로 함께 묶인 반면, 다른 2차 동사는 다른 모든 결합을 생성했다. 대부분의 경우, 이러한 후자의 결합만이 딸 언어에서 생산적이었다. 대부분의 언어에서, 1차 동사와 2차 동사의 원래 구분은 어느 정도 가려졌고, 일부 1차 동사는 명목상 2차/생산적 결합 사이에 흩어져 있었다. 게르만어는 아마도 1차/2차 구별이 가장 명확한 가족일 것이다. 거의 모든 "강력 동사"는 근원이 일차적인 반면 거의 모든 "약동사"는 부차적인 것으로, 두 계급은 과거 감각과 과거 참여형식에서 분명히 구별된다.

그리스어에서 현재, aorist, 완벽함 사이의 차이는 지시체 밖에서 사용될 때(즉, 부전제, 선택적, 명령적, 부정사, 미립자) 거의 전적으로 문법적 측면의 하나이지 시제가 아니다. 즉, aorist는 단순한 행동, 현재를 현재 진행 중인 행동, 그리고 이전의 행동에서 비롯되는 상태에 대한 완벽함을 말한다. 예를 들어, aorist 부정사나 명령어는 과거의 행동을 지칭하지 않으며, 실제로 많은 동사(예: "kill")는 현재의 부정사나 명령보다 더 흔할 것이다.(그러나 일부 참여 구성에서 aorist 분사에는 십상 또는 양면적인 의미가 있을 수 있다.) 이러한 측면의 구별은 실제적인 긴장 구분이 아니라 PIE 시제의 원래 의의였고, 긴장된 구분이 원래 중국어처럼 부사를 통해 나타냈다고 추측된다. 늦은 PIE에 의해, 다른 시제들은 그리스어처럼 특정한 맥락에서 이미 텐셜의 의미를 획득한 것으로 보인다. 후기 인도유럽 언어에서는 이것이 지배적이 되었다.

가장 오래된 베딕 산스크리트어로 된 세 개의 시제의 의미는 그리스어로 된 의미와 다소 다르기 때문에 PIE의 의미가 그리스어의 의미와 정확히 일치하는지 여부는 명확하지 않다. 특히 베디크 불완전성은 그리스 aorist에 가까운 의미를 가지고 있었고, 베디크 aorist는 그리스 완벽에 가까운 의미를 가지고 있었다. 한편 베딕식 완벽은 종종 현재 시제와 구별할 수 없는 경우가 많았다(Whitney 1889). 지시적인 것 이외의 기분에서는 현재, 아오리스트, 완벽이 거의 서로 구분할 수 없는 분위기였다.

문학 언어에서 서로 다른 문법적 형태들 사이의 의미적 구분이 결여되어 있는 것은 종종 이러한 형태들 중 일부가 더 이상 당시의 구어적 언어에 존재하지 않았음을 나타낸다. 사실, 고전 산스크리트에서는 현재를 제외한 모든 선택적, 필수적 시제들이 그랬던 것처럼 부전제가 탈락했다. 한편, 불완전함을 나타내는 부분에서는 aorist와 완벽이 크게 상호 교환이 가능해졌다. 그리고 후에 고전 산스크리트에서는 세 가지 모두 자유롭게 참여적 구조로 대체될 수 있었다. 이러한 모든 발전은 중세 인도-아리아어 언어의 변화를 반영하는 것으로 보인다; 예를 들어 과거 시제들 중에서 오직 아오리스트만이 초기 인도-아리아어 어로 살아남았고, 이것은 나중에 참여적 과거 시제에 의해 대체되었다.

다양한 동사 수업의 전개

참고: 공백은 주어진 언어에서 주어진 클래스의 반사율이 결정되지 않음을 의미한다. 반사 작용이 없으면 공간에 "아니오"를 넣는다.

| 일차 불완전성 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 파이 | 산스크리트어 | 그리스어 | 라틴어 | 세균 | OCS | 석판 | OIR | 팔 | 알브 | 토치 | 히트 |

| 뿌리 역혈 | 클래스 II(130) | 2음절 -mi 동사(9) | 동사 4개 또는 5개 | "to be"(*immi), "to do/put"(*domi) | 클래스 V(4 -m³ 동사) | -mi 동사 OLith. | 동사 3개 | 1반 | 통상의 | ||

| 근본 테마 | 2a: 클래스 I; 2b: 클래스 VI | 많은 -o 동사 | 많은 -eer 동사 | 가장 강한 동사 | 1반 | B반 I | 클래스 II; 클래스 III, IV(종료) | 아니요. | |||

| 환원된 역혈 | 3급 | 몇 개의 두드러진 -mi 동사[* 1] | |||||||||

| 축소된 주제[* 2] | 동사[* 3] 몇 개 | 동사[* 4] 몇 개 | 동사[* 5] 몇 개 | 유물[* 6] | |||||||

| 비강 인픽스 | 7급 | CV-n-C-ano 동사 | CV-n-Co 동사 | 유물 | 유물 | n-infix 동사 | B급 3호 | -an- 동사 | 7급 | -9-동사? | |

| 비강 인픽스 + 후두막 | 클래스 IX | -nēmi 동사 | -n 동사 몇 개 | 4위 약자(지적) | 클래스 II(semelactive -nǫ- 동사) | B급 4호 | 6급 | 아니야? | |||

| 뉘앙스의 | 5급, 8급 | -누미 동사 | 유물 | 유물 | B급 5호 | 인과 -nu-동사 | |||||

| ye-beat. | 5a: 클래스 IV; 5b: 패시브 동사 | 많은 *-Cyo 동사 | 3번째 콘. i-stem; 4번째 콘의 일부. | -j-가 있는 강한 동사 | 몇 개의 -ㄴ/ㄴ/ㄴ 동사 | 많은 동사? | B급 2호 | 5b: 수동형 -i- 동사 | class iv 하위절제 | ||

| Sḱe-be-beat. | 9a: 13 -cchati 동사 | 9a: 유물, 9b: 여러 동사 | 9a: 몇 개의 동사; 9b: "disco"만 | ||||||||

| 에흐스-시-시-시-시-시-시 조합 | -scere (생산적)에서 static inchoative inchoative incre. | 몇 개의 -oh 동사 | |||||||||

| 다른 s s | 호메릭 습관성 과거 -esk- 동사 | -(비록) 체에 조화된. | c-aorist, -ic-subjuctive | 클래스 IX in B; 원인: -classful- (매우 생산적) | -shk- (매우 생산적)의 습관적이고 지속적 | ||||||

| se-se-se-se-lic | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | 유물 | A의 8급 esp. | |

| 2차 불완전성 | |||||||||||

| 파이 | 산스크리트어 | 그리스어 | 라틴어 | 세균 | OCS | 석판 | OIR | 팔 | 알브 | 토치 | 히트 |

| 에히히(예)-stative. | -(th)ㄴ- aorist passive | 대부분의 두 번째 콘지. 동사들 | 대부분의 세 번째 약동사 | -ěj/ě- 동사, imf. -ě- > -a- 접미사 | |||||||

| 에예제틱 | 인과 동사 (매우 생산적) | CoC-eo 동사: 몇 개의 이터, 몇 개의 원인. | - 인과관계. 동사들 | 원인. 제1약자(공통) | 원인./이터. -ī/ī 동사 | 원인. 약한 i-동사(A등급 II) | |||||

| 성욕적인 | esp. 10b: desid. 동사(생산적) | 10a: 미래 시제 | 유물 | 아니야? | 10b: 미래 시제 | ||||||

| (h₁)sye-욕망-욕설. | 미래 시제 | 아니야? | 아니야? | 유물: byshęshtĭ | 미래 시제 | 골리쉬 미래시제 | |||||

| 예체능의 | -야티 동사 | *-교동사(예: -aino, -izdo, -eio); -io, -uo | n-nouns에서 XII 등급을 매기다. | ||||||||

| (e)-예-화합적 | X급, X급 -a-야티 동사 | 많은 -eo 계약 동사 | 많은 -rere, 몇 개의 -rere 동사 | 제1위 약자 | -ㄴ/ㄴ/ㄴ 동사 | phm. 약한 i-verbs(A등급 II) | |||||

| (e)h₂(ye)-사실적/결정적 | -아야티 동사 | -ao 계약 동사 | -are 동사(1번째 conj.) | 2위 약자 -o- | -aj/a- 동사(클래스 III Aa) | 약한 a-vbs (A등급 I) | 6b: athem. 사실적인 | ||||

| (o)-예-사실적? | -o 계약 동사? | 사실 3번째 약동사? | "Anatolian 분모의 한 종류"?[12] | ||||||||

| 퍼펙티브 | |||||||||||

| 파이 | 산스크리트어 | 그리스어 | 라틴어 | 세균 | OCS | 석판 | OIR | 팔 | 알브 | 토치 | 히트 |

| 뿌리 역혈 | 클래스 I(초기 베딕의 predominant; c. 130 증명 동사) | 뿌리 아오리스트: 잘 팔리는 사람. | 아니요. | 아니야? | < 20 | 제1종목 | 몇 가지 선물 | ||||

| 근본 테마 | 클래스 II(나중에 Vedic에서 더 일반적임) | 제2의 aorist. | "오리스트-현재" 동사( () > 주제선물 | "루트 아오리스트"를 클래스 I, II로 이동 | 생산성이 높은 | 6급 프리테라이트 | |||||

| 환원형 | 클래스 3(원인) | 인과관계의 원칙론자. | 오직 두아 '사랑한다' | Toch에서 제2반. A(보통 원인) | |||||||

| s-through | 클래스 IV, V, VI, VII | 제1의 아오리스트 | s-완벽한 (많은 기본 -eer 동사에) | 아니요. | 시그매틱하고 생산적인 아오리스트 | 아니요. | s-와 t-preterite; subj, s-subjectionctive. | 시그매틱 쇼어리스트 | 3급 프리테라이트 | ||

| 스테틱 | |||||||||||

| 환원형 | 완전 시제(베딕어로, 현재 의미가 있음) | 완전 시제(Homer에서 esp. 현재 의미가 있는 경우가 많다) | 축소된 완전(많은 동사); 몇 개의 완전 동사 | 사전 표준시제, 사전 표준시제(15동사) | V knowděti "알게" | 아니야? | 미완성의 | 아니요. | 일부 3급 프리테라이트; 완벽한 ptc. | ḫpresents | |

| 미립자 | |||||||||||

| -nt-분사: 보통 활성 ptc. | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 유품만 | 아니요. | 네 | t-참여자와 같은 의미 | |

| -mh₁n-분사: 보통 중간 현재 ptc. | 네 | 네 | 유품만 | 아니야? | *-mo-로 수동적 ptc를 제시하다. | OPrus의 경우 예, *-mo-의 경우 passive ptc. | 유품만 | *-m-?에 수동적 ptc를 표시한다. | |||

| -wos-분사: 보통 ptc를 지나 활동한다. | 네 | 네 | -v-완벽화[citation needed] | 아니요. | 네 | 네 | 아니요. | 네 | |||

| -t- 과거 분사(트랜스에 대한 분사). 동사, 내역에 대해 활성화됨) | 대부분의 동사에. | 그래, 형용사 힘? | 네 | 약한 동사, 몇몇 형용사들에게 | 네 | 네 | 수동적 프리터라이트 | 아니요. | 아니요. | ||

| -n- 과거 분사(t-참여라는 의미) | 몇몇 동사에. | 유품만 | 강한 동사에. | 네 | 유품만 | 유품만 | 아니야? | 아니요. | |||

| -l- 과거 분사 | [13] | 아니요. | 아니요. | 아니요. | 적극적 "유행적" | 아니요. | 아니요. | 소극적인 | 아니요. | 토치. 동태생 | 아니요. |

| 기타형태 | |||||||||||

| 파이 | 산스크리트어 | 그리스어 | 라틴어 | 세균 | OCS | 석판 | OIR | 팔 | 알브 | 토치 | 히트 |

| 부차적 | 부차적(미래 의미) | 부차적 | 3번째, 4번째 콘지의 미래. | 아니요. | 아니야? | a-subj?; s-제분법 < aorist subj. | 네 | ||||

| 선택적인 | 선택적인 | 선택적인 | 임-subj.에서 격한 동사까지 | 부차적; 또한 wiljannaju "subjunctive". | 명령적 | 명령적("절대적"?) | 아니요. | 선택적 | 탐욕적인 | 아니요. | |

| 명령적 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 아니요. | 아니요. | 네 | 네 | 네 | 네 |

| -에 있어서 완벽한/오리스트가 길어졌다. | ? | ? | 오래도록 완벽한 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Toch에서 2급 프리테라이트. b | ? |

| 불완전한 | 불완전한 시제(Vedic, aorist적 의미) | 불완전한 시제 | 아니야? | 오직 도나 ą "도"만 | 아니야? | 아니야? | 아니야? | 불완전한 주의자. | 극히 불완전한 | 아니야? | 사전 시제? |

| 중간 목소리 | -i-로 | -i-로 | -r-, 수동적인 의미 | -i-, 수동적인 의미로 | 아니야? | 아니야? | -r-로 | -i-로 | -i-로 | -r-의 1차 끝, -i-의 2차 끝 | -r-로 |

| 단조 동사(중간에만 해당) 동사 | 네 | 네 | 네 | no(*북서 게르만어 후에서 "호출") | 네 | ||||||

| 이중 동사 | 네 | 2/3인만 | 아니요. | 1/2인만 | 네 | 네 | 아니오(만 해당) | 네 | |||

- ^ 가장 두드러지게는, 티슈미 「넣을 것」 < *ddi-dʰe₁-mi, 디도미 「주는 것」 < *di-deh₃-mi, 히스토미 「서 있는 것」 < *sti-steh₂-mi, 보내는 것> < *ye-yehye-mi>이다.

- ^ 이 반의 많은 동사들은 원래 격정 동사, cf에서 개별 언어로 주제화되었다. 산스크리트 테마의 "서 있다"는 라틴 테마의 시스토 vs. 그리스 반격의 히스토미 "서 있다" 산스크리트어 sī́́dati "앉아서"와 pibati "술을 마시기"의 인식은 모든 언어에서 주제어적이며 독창적인 형태일 수 있다.

- ^ 예) tiṣṭhati "서 있다" < *sti-thist₂-eti, sī́́dati "앉는다" < *si-zd-eti, pibh₃-eti "마신다" < *pi-bh₃-eti < *pi-ph₃-eti.

- ^ 예: ggnomai "태어나야 할" , mimno " stay" , hizdo "to sit" < *si-sd--.

- ^ e.g. gignō "to beget", sistō "to set up", sīdō "to sit down" < *si-sd-, bibō "to drink" < *bi-bh₃- < *pi-bh₃-, serō "to sow" < *si-sh₁-, reddō "to give back" < *rededō < re- + *de-dh₃- (Sihler 1995, p. 496).

- ^ ibid "to drink" < *pibh₃-.

게르만어

게르만어에서 모든 사건 동사는 원래 측면의 구별에 관계없이 일차적인 지시적 결말을 얻었다. 이것이 게르만어의 "현시제"가 되었다. 거의 모든 선물은 단수(e-grade) 줄기를 기본으로 하여 주제 변곡으로 전환되었다. 몇몇 "투다티" 타입의 주제 동사는 살아남았지만(*위간 " "전투", *knudan ą " 반죽하기"), 이것들은 보통 딸 언어에 의해 정규화되었다. 반역동사 중 재구성 가능한 동사는 3개뿐이다.

- *wassaną "있을" (현재 *임미, *isti, 불완전한 *h₁ésmi, *h₁ésti),

- *beunnu "to be, to be" (현재 *bumi, *biuþi, perfective **bʰewHt)

- *doną "to, to put"(현재 *domi, *doþi, perfective *dʰé₁m̥, *dʰéét)의 *doną.

완전 동사와 불완전 동사의 합성은 특징 동사와의 경쟁에서 뿌리 동사를 가져왔고, 후자는 일반적으로 상실되었다. 결과적으로, 게르만어는 s-suffix 완벽주의자들의 흔적도 없고, 특징지어지는 일차적 불완전성의 흔적도 거의 없다; 지금까지 가장 주요한 동사는 단순한 뿌리 동사였다. 예수픽스를 가진 불완전한 몇몇은 한 개의 비강인공 동사(*standan " "standan *" ~ *stoþ)가 그랬던 것처럼 프로토 게르마니아어로 살아남았지만, 이것들은 불규칙한 유물이었다. 다른 특징적인 선물들은 유물 형상으로만 보존되었고 일반적으로 다른 언어 형상으로 전환되었다. 예를 들어, 현재의 *prskskéti "묻고, 묻고 싶은 것"은 게르만어 *furskoną로 보존되었는데, 이것은 더 이상 단순한 주제 동사가 아니라 2등급 약한 접미사 -o-로 확장되었다.

stative 동사는 게르만어로 "과거 시제" 또는 "사전 시제"가 되었고, 일반적으로 1차 사건들에 수반하는 새로운 statives가 형성되어 하나의 패러다임을 형성하였다. 십여 개의 1차적 통계수치가 "선현 동사"의 형태로 살아남았다. 이들은 (게르만어, 과거 또는 사전) 변곡은 유지했지만, 과거-감정적 의미는 없었다. 사건 동사의 과거 시제("불완전")는 구식 동사에 기능이 중복되어 완전히 상실되었다. 오직 하나의 사건적인 과거만이 살아남는다. 즉, 과거 축소된 불완전성으로부터 *deddived, *deddediate, *dediated, *dediated, *dédehmded, *dʰedeh₁t.

2차 사건(요인, 분모 등)은 PIE에 상응하는 statistic을 가지고 있지 않았고 게르만어로 하나를 획득하지 않았다. 그 대신 그들에게는 완전히 새로운 구성인 이른바 '치과의 과거'가 형성되었다(예: *satjan " "to set" ~ *satidē). 따라서, 통계학에서 유래한 과거시제를 가진 "강동사" 또는 "원동사"와 "약동사" 또는 "보조동사" 사이에 분명한 구분이 생겨났고, 그 과거시제는 새로운 치과 접미사를 사용했다. 원래의 1차 통계(primary statives-preterite-presents)도 치아 접미사를 사용했으며, 몇 가지 1차 예-수픽스 선물도 * wurkijaną "일하기 위해" ~ *wurhthatten" ~ *wurkijaną "생각하기 위해" ~ * ~kunhthats)와 같은 강한 과거보다는 약한 과거를 사용하기 위해 왔다. 그러나 이차적 파생적 접미사가 없는 이들 동사는 중첩모음 없이 치아 접미사를 뿌리에 직접 부착하여 게르만 나선법을 통해 불규칙한 변화를 일으켰다. 결말-현상적으로, 강한 과거와 약한 과거는 서로 융합되었다; 약한 과거는 2차 사건적 결말의 후손을 사용했고, 강한 과거는 단수에서만 stative 결말을 보존했고, 2차 사건적 결말을 이중과 복수에서 사용했다.

발토슬라빅

안정적 측면은 이미 발토-슬라빅에 있는 유물들로 축소되었고, 복원 가능한 것은 거의 없었다. aorist와 지시적인 과거 시제가 합쳐지면서 슬라브계 aorist가 탄생했다. 발틱은 프로토 슬라빅에서 살아남는 동안 아오리스트를 잃었다.

현대 슬라브어는 그 이후 대부분 aorist를 잃었지만 불가리아어, 마케도니아어, 세르보크로아티아어, 소르비아어 등에서 살아남는다. 슬라브어는 새로운 불완전한 시제를 혁신했는데, 그것은 올드 처치 슬라보닉에 나타났으며 여전히 aorist와 같은 언어로 존재한다. 현대 언어에서도 코풀라와 원래 데언어 형용사였던 소위 l-참여형(l-참여형)의 근위적 조합을 이용하여 aorist와 불완전성을 대체하거나 보완하기 위한 새로운 과거 시제가 만들어졌다. 오늘날 많은 언어에서 코풀라는 이런 형태로 떨어져 분사 자체가 과거 시제로 바뀌었다.

슬라브어는 파생적 형성에 기초하여 불완전 동사와 완전 동사의 완전히 새로운 측면의 구분을 혁신했다.

참고 항목

- 산스크리트어 동사

- 고대 그리스어 동사

- 인도유럽코풀라

- 렉시콘 데르 인도게르마니셴 부벤(인도유럽 동사의 어휘)

메모들

- ^ 굳세고 불완전하거나 완벽하지 않은

- ^ 여기서 설명하는 시스템은 "Cowgill-Rix" 시스템으로 알려져 있으며, 엄밀히 말하면 돈 링게가 "서부 인도-유럽어"(서구 IE), 즉 토카리안과 특히 아나톨리안을 제외한 IE에 대해서만 적용된다. 이 시스템은 또한 토카리안을 상당히 잘 설명하지만, 히타이트어와 다른 아나톨리아 언어에 적용할 때 상당한 어려움을 겪는다.[2]

- ^ 특히 아나톨리아 언어가 가장 먼저 실험된 IE 언어임에도 불구하고, 코우길-릭스 시스템의 복잡성의 상당 부분이 이 언어에서 빠져 있다. 게다가 게르만어처럼 비교적 단순한 언어 체계를 가진 다른 언어와의 상황과는 달리, "실종" 형태가 존재했다는 증거는 거의 또는 전혀 없다. 게다가, 존재하는 많은 형태들은 다른 곳과는 상당히 다른 의미를 가지고 있다. 예를 들어, PIE 완벽/안정적 결합은 명확한 의미가 없는 presenti-현재로 알려진 현재-직관적 결합으로 단순하게 나타난다. 반면에 다른 언어에서는 명확한 의미가 없는 1차 동사 접미사인 PIE nu-present는 히타이트에 있어서 인과 동사를 형성하는 생산적인 2차 동사 접미사라고 한다.

- ^ 한편 게르만어는 그 중에서도 PIE 완벽/안정 동사에서 파생된 현재형 동사의 클래스를 가지고 있으며, 게르만어와 발토-슬라브어 모두 본래 nu- 또는 neH- 동사에서 파생된 명확한 의미를 가진 2차 n- 동사의 클래스를 가지고 있기 때문에 아나톨리아의 차이점 중 많은 부분이 혁신일 가능성이 있다.

- ^ 일반적으로 아나톨리아 언어는 Cowgill-Rix 시스템이 완전히 형성되기 전에 다른 IE 언어로부터 분리되었다는 것은 인정된다. 그러나, 상속된 시스템이 어떻게 생겼는지, 아나톨리아어 차이가 혁신 대 아카이아어인지에 대해서는 합의가 이루어지지 않고 있다.

- ^ 공칭수와의 분명한 차이점은 접미사(또는 주제 모음만 있는)가 없는 뿌리에서 직접 파생된 동사가 매우 흔했다는 것이다. 그러한 동사들은 뿌리의 기본적인 언어적 의미를 표현했다. 뿌리에 붙이거나 기존의 언어적 또는 명목상의 줄기에 붙임으로써 새로운 동사를 도출하기 위해 다양한 접미사를 사용할 수 있었다.

- ^ 보통 -e/o-로 표기함

- ^ 주제 모음은 예측 가능한 분포에 따라 e 또는 o 중 하나로, e는 관상 자음과 단어의 앞에 (결말이 없는 2인칭 단수 명령에서) 나타났으며, o는 다른 곳에 나타났다.

참조

- ^ Jump up to: a b c 비키스, 18.1.1.

- ^ 링, 제2.1조.

- ^ 포르손, 88-91쪽

- ^ 포르손, 제5.60조.

- ^ 비크, §12.1.1

- ^ 비키스, 제18.2.1조.

- ^ Jump up to: a b 제4.22조 2항, 포튼.

- ^ Jump up to: a b 제2차 제4.23조, 포튼.

- ^ Svensson, Miguel Villanueva (2001). "Gaulish ieuri/ειωραι and the 2nd/3rd dual ending of the Indo-European Perfect and Middle". Historische Sprachforschung: 147–163.

- ^ Fortson, 2차 개정 제5.9조.

- ^ Sihler(1995)

- ^ 링게, 프로토-인도-유럽어부터 프로토-게르마니아어까지, 페이지 180

- ^ 기록된 산스크리트어에는 없지만, 인도 아리아어 외부에서 발견되는 현대용으로 살아남았다.

참고 문헌 목록

| 프로토-인도-유럽어 동사와 관련된 단어 목록은 무료 사전인 위키트리거에서 프로토-인도-유럽어 동사 범주를 참조하십시오. |

- Beekes, Robert S. P. (1995), Comparative Indo-European Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, ISBN 90-272-2150-2

- Fortson, Benjamin W., IV (2004), Indo-European Language and Culture (First ed.), Blackwell Publishing, ISBN 1-4051-0316-7

- Fortson, Benjamin W., IV (2010), Indo-European Language and Culture (Second ed.), Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-4051-8896-8

- Clackson, James (2007). Indo-European Linguistics. Cambridge. ISBN 978-0-521-65313-8.

- Jasanoff, Jay H. (2003), Hittite and the Indo-European Verb, Oxford University Press, ISBN 0-19-924905-9

- Ringe, Don (2006), From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-955229-0

- Sihler, Andrew L. (1995), New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford University Press, ISBN 0-19-508345-8

- Buck, Carl Darling (1933), Comparative Grammar of Greek and Latin, University of Chicago Press, ISBN 0-226-07931-7

- Watkins, Calvert (1969), Indo-European Origins of the Celtic Verb, Dublin Institute for Advanced Studies, ISBN 0-901282-24-3

- Whitney, William Dwight (1889), Sanskrit Grammar, Harvard University Press, ISBN 0-486-43136-3

- Burrow, T. The Sanskrit Language (2001 ed.). Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-1767-2.