인간의 신경계 발달

Development of the nervous system in humans| 이 기사는 영화 시리즈의 일부분이다. |

| 장기 시스템 개발 |

|---|

인간의 신경계, 즉 신경계 발달이나 신경계 발달은 발생학, 발달생물학, 신경과학의 연구를 수반하여 복잡한 신경계가 인간에서 형성되고 태아 발달 중에 발달하며 산후로 계속 발달하는 세포와 분자 메커니즘을 기술한다.

배아에서 신경 발달의 몇몇 랜드마크는 줄기세포 전구체로부터 뉴런의 탄생과 분화, 배아에서 철없는 뉴런의 출생지로부터 최종 위치로의 이동, 뉴런으로부터의 축출과 배아를 통한 운동성 성장 콘의 유도 등이다.틱 파트너, 이 액손들과 그들의 시냅스 이후의 파트너들 사이의 시냅스 생성, 청소년기에 발생하는 시냅스 프루닝, 그리고 마지막으로 학습과 기억의 기초가 되는 것으로 생각되는 시냅스의 평생 변화.

전형적으로 이러한 신경 발달 과정은 크게 활동 독립 메커니즘과 활동 의존 메커니즘의 두 종류로 나눌 수 있다. 활동 독립적 메커니즘은 일반적으로 개별 뉴런 내에서 실행되는 유전 프로그램에 의해 결정되는 유선 연결 과정으로서 발생하는 것으로 여겨진다. 여기에는 초기 목표 영역에 대한 차별화, 마이그레이션 및 액손 지침이 포함된다. 이 과정들은 신경 활동과 감각 경험으로부터 독립된 것으로 여겨진다. 차축이 목표 영역에 도달하면 활동 의존적 메커니즘이 작동하게 된다. 신경 활동과 감각 경험은 신생 신경 회로의 미세화를 담당할 시냅스 가소성뿐만 아니라 새로운 시냅스 형성을 중재할 것이다.[citation needed]

인간 두뇌의 발달

개요

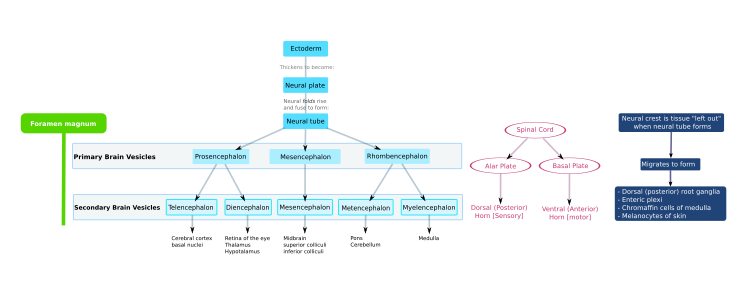

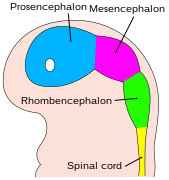

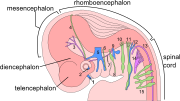

중추신경계(CNS)는 배아의 가장 바깥쪽 조직층인 엑토더름에서 유래한다. 인간 배아 발달의 3주째에는 신경세포가 나타나 배아의 등측면을 따라 신경판을 형성한다. 신경판은 CNS의 대다수의 뉴런과 활엽세포의 근원이다. 신경판의 긴 축을 따라 홈이 형성되고, 발달 4주차에 이르러 신경판이 저절로 감겨져 뇌척수액(CSF)으로 채워지는 신경관이 생긴다.[1] 배아가 발달함에 따라 신경관의 앞부분은 세 개의 1차 뇌실(primary brain)을 형성하는데, 이것은 뇌의 1차 해부학적 영역이 된다: 전뇌(presencephalon), 중뇌(mesphalon), 후뇌(hombencephalon). 이 단순하고 초기 소뇌는 5개의 2차 뇌실(미래 대뇌피질 및 기저 뇌실)으로 확대되어 더욱 분열된다. 즉, 텔렌팔론(미래 대뇌피질 및 시상하부), 메스팔론(미래 골리쿨리), 메스팔론(미래 콩과 소뇌), 그리고 미엘렌팔론(미래 메둘라)이다.[2] CSF가 채워진 중앙실은 텔렌시팔론에서 척수까지 연속되며, CNS의 발전하는 심실계통을 구성한다. 신경관은 뇌와 척수를 발생시키기 때문에 발달 중인 이 단계에서 어떤 돌연변이도 척추 비피다와 같은 치명적인 기형이나 평생 장애를 초래할 수 있다. 이 시기 신경관 벽에는 신경줄기세포가 들어 있어 여러 번 분열하면서 뇌 성장을 견인한다. 점차적으로 일부 세포는 분열을 멈추고 CNS의 주요 세포 성분인 뉴런과 활엽세포로 분화한다. 새로 생성된 뉴런은 발전하는 뇌의 다른 부분으로 이동하여 다른 뇌 구조로 자가 조직된다. 일단 뉴런들이 그들의 지역적 위치에 도달하면, 그들은 액손과 덴드라이트를 확장시켜 시냅스를 통해 다른 뉴런들과 의사소통을 할 수 있게 된다. 뉴런들 사이의 시냅스 통신은 감각과 운동 처리를 중재하는 기능 신경 회로의 구축과 언더리 행동을 이끈다.[3]

신경 유도

초기 배아 발달 동안 외피(피부)와 신경판이 생기도록 외피(Ectoderm)가 지정된다. 미분화성 엑토데럼을 신경-엑토데름으로 변환하려면 중뇌에서 나오는 신호가 필요하다. 식욕 추정의 시작에서 중피세포는 등지 블라스토포레 입술을 통해 움직이며 내피와 외피 사이에 층을 형성한다. 등심 중간선을 따라 이동하는 이 중피세포들은 노토코드라고 불리는 구조를 낳는다. 노토코드를 넘어가는 외피세포는 노토코드에 의해 생성되는 분산 신호에 반응하여 신경판으로 발전한다. 엑토더름의 나머지 부분은 표피(피부)를 발생시킨다. 중뇌가 위쪽으로 돌출한 외관을 신경조직으로 전환시키는 능력을 신경유도라고 한다.

신경판은 임신 3주 동안 바깥으로 접혀 신경 홈을 형성한다. 미래의 목 부위부터 시작하여 이 홈의 신경주름이 가까워져 신경관을 만든다. 세포외에서 신경관이 형성되는 것을 뉴런이라고 한다. 신경관의 복측 부분을 기저판이라고 하고 등측 부분을 알라판이라고 한다. 속이 빈 내부를 신경 운하라고 한다. 임신 4주째가 끝날 무렵 신경통이라 불리는 신경관의 열린 끝부분이 닫힌다.[4]

이식된 블라스토포레 립은 엑토더름을 신경 조직으로 전환시킬 수 있으며 귀납 효과가 있다고 한다. 신경유도체는 중피 유전자를 유도하지 않고도 엑토더름(Ectoderm) 탐색체의 신경유전자 발현을 유도할 수 있는 분자다. 신경 유도는 단순한 체형을 가지고 있고 신경 조직과 비신경 조직을 구별할 수 있는 좋은 표지가 있기 때문에 종종 제노푸스 배아에서 연구된다. 신경 유도체의 예로는 분자 노긴과 코딘이 있다.

배아성 외피세포가 없는 상태에서 저밀도로 배양되면 신경분화(신경유전자를 추출)를 겪게 돼 신경분화가 외피세포의 기본 운명임을 시사한다. (직접 세포-세포 상호작용을 허용하는) 탐색 배양에서 동일한 세포가 표피로 분화한다. 이는 엑토더말 배양액이 표피로 분화되도록 유도하는 BMP4(TGF-β 가족단백질)의 작용 때문이다. 신경유도 중 등측중추(notochord)에 의해 노긴과 코딘이 생성되며, BMP4의 활동을 억제하기 위해 겹겹의 외측중추로 확산된다. BMP4의 이러한 억제는 세포가 신경세포로 분화하게 한다. TGF-β와 BMP(골격형성 단백질) 신호의 억제는 초기 인간 발달 모델인 [5]인간 전능 줄기세포로부터 신경 조직을 효율적으로 유도할 수 있다.

초기의 뇌

넷째 주 후반에는 신경관의 윗부분이 미래의 중간뇌인 중간뇌 수준에서 구부러진다. 중뇌 위로는 프로방스팔론(미래 전뇌)이 있고 그 아래로는 롬방스팔론(미래 후뇌)이 있다. 광학성 방광체(결국 시신경, 망막, 홍채)는 프로방스팔론의 기저판에 형성된다.

척수는 신경관 하부에서 형성된다. 신경관의 벽은 신경세포로 구성되어 신경블라스트로 분화하여 맨틀층(회백질)을 형성한다. 신경섬유는 이러한 신경블라스트로부터 나와 한계층(백질)을 형성한다. 맨틀 층의 복측 부분(근간판)은 척수의 운동 영역을 형성하고 등측 부분(경간판)은 감각 영역을 형성한다. 기저판과 알라판 사이에는 자율신경계의 뉴런이 들어 있는 중간층이 있다.[6]

다섯째 주에는 프로방스팔론의 알라 판이 팽창하여 대뇌반구(전뇌팔론)를 형성한다. 기저판이 디엔팔론이 된다.

디엔팔론, 메스팔론, 롬방팔론은 배아의 뇌간을 이룬다. 그것은 중뇌에서 계속 구부러진다. 롬방팔론은 후방으로 접히는데, 이로 인해 알라 판이 불꽃을 일으키며 뇌의 네 번째 심실이 형성된다. 롬방팔론 윗부분에는 퐁과 소뇌가 형성되고, 아랫부분에는 뽕나무와 소뇌가 형성된다.

신경영상화

신경영상촬영은 뇌가 어떻게 발달하는지를 이해하는 데 큰 진보를 가져온다. EEG와 ERP는 보다 온순하기 때문에 주로 유아와 어린 아이들에게 사용되는 효과적인 영상처리 과정이다. 유아들은 일반적으로 fNIRS로 검사된다. MRI와 fMRI는 영상 화질과 분석이 가능해 뇌 연구에 널리 사용된다.

자기공명영상

MRI는 뇌의 많은 측면을 분석하는데 도움이 된다. 자화-전달비(MTR)는 자화력을 이용해 무결성을 측정한다. 분수 음이소트로피(FA)는 물 분자의 확산을 이용하여 조직을 측정한다. 또한 평균 확산도(MD)는 백색 물질의 강도를 측정한다.[7]

구조 자기 공명 영상화

구조 MRI를 이용하여 성장 패턴을 정의하고 [8]골수화 순서를 특성화하는 등 여러 발달 과정의 정량적 평가를 수행할 수 있다.[9] 이 데이터는 백질 발달을 조사하는 데 널리 사용되어 온 DTI(Dispution Tensor Imaging) 연구의 증거를 보완한다.

기능성 자기공명영상

네트워크를 활성화하여 마음의 이론인 fMRI의 시험 멘탈라이징. 후측 상측두측두측두측두측두엽접합(PSTS)과 임시측두측두측두측두(TPJ)는 움직임을 예측하는 데 도움이 된다. 성인의 경우 의도적인 인과관계를 시험했을 때 청소년기의 경우 같은 지역보다 오른쪽 pSTS의 반응이 높았다. 이러한 부위는 다른 눈의 이미지를 바탕으로 감정을 판단해야 하는 '눈 속의 마음' 운동에서도 활성화되었다. 또 다른 핵심 부위는 후부의 전측두피질(ATC)이다. 성인의 경우, 왼쪽 ATC는 정신분석의 감정실험을 했을 때 청소년기의 같은 지역보다 큰 반응을 보였다. 마지막으로 심리학에 의해 마음이 자극을 받을 때 내측전두엽피질(MPFC)과 전측 등측두엽(dMPFC)이 활성화된다.[7]

입체소노그래피

고해상도 영상을 통해 3차원 초음파를 통해 배아기 동안 인간의 뇌 발달 상태를 확인할 수 있었다. 연구에 따르면 임신 6주차에는 세 가지 주요 구조가 형성된다. 이것들은 전뇌, 중뇌, 후뇌로 각각 장뇌, 중뇌, 후뇌라고도 한다. 임신 7주째에 이것들로부터 5개의 2차 구조물이 나왔다. 이것들은 텔렌팔론, 디엔팔론, 메스팔론, 메스팔론, 그리고 나중에 성인기에 텔렌팔론에서 미엘렌팔론까지 4번째 심실의 상하가 되는 마이엘렌팔론이다. 3D 초음파 영상촬영은 이상적인 뇌를 발현시키는 이상적인 뇌를 생체내에서의 묘사를 가능하게 한다.임신 중 부조리를 인식하도록 도울 수 있는 nt.[10]

백질발달

MRI를 활용하면 어릴 적(~9년)부터 청소년기(~14년)까지 백질이 증가하는 반면 회백질은 감소한다는 연구결과가 나왔다. 이것은 주로 전두엽과 두정엽 피질에서 관찰되었다. 왜 이런 일이 일어나는지에 대한 이론은 다양하다. 한 가지 생각은 경구 내 골수화가 축교정의 증가와 짝을 이루면 백질 조직의 부피가 증가한다는 것이다. 또 하나는 시냅스 재구성이 확산된 다음 가지치기에서 일어난다는 것이다.[7]

회백질발달성

전두엽과 두정엽에 있는 회백질의 부피 증가는 12세까지 절정에 달했다. 측두엽의 최고봉은 ~17년이었고, 우월한 측두피질이 마지막으로 성숙했다. 감각과 운동 부위가 먼저 성숙했고 그 후 나머지 피질이 발달했다. 이것은 회백질의 상실로 특징지어졌으며 후방에서 전방으로 발생하였다. 비록 어린 시절부터 청소년기까지 더 강력한 변화가 일어나지만, 회백질 상실과 백질 증가는 평생 동안 발생할 수 있다.[7]

뉴런 이동

뉴런의 이동은 뉴런이 그들의 기원이나 출생지에서 뇌의 마지막 위치까지 이동하는 방법이다. 그들의 가장 일반적인 이동수단은 방사형 및 접선형 이동이다.

반지름 이동

신경줄기세포는 발달하는 신피질의 심실영역에서 증식한다. 카잘-레지우스 세포와 서브플레이트 뉴런이 될 운명인 프리플레이트에서 이주한 최초의 포스트미토틱 세포. 이 세포들은 단조로운 번역으로 그렇게 한다. 이 모드의 운동으로 이주하는 뉴런은 양극성이며, 그 과정의 선행 가장자리를 피아에 부착한다. 소마는 핵에 의해 핵 표면으로 운반되는데, 핵 주위의 미세관 "케이지"가 연장되고 핵이 최종 목적지로 인도하기 위해 중심체와 결합하여 수축하는 과정이다.[11] 방사상 섬유(레이디얼 글리아라고도 한다)는 피질 판으로 변환하여 아스트로사이테나 뉴런으로 분화할 수 있다.[12][citation needed] 소말 번역은 개발 중에 언제든지 발생할 수 있다.[13]

이후 뉴런의 파동은 피질판을 형성하기 위해 방사상 활공섬유를 따라 이동함으로써 전판을 갈라놓았다. 이동 세포의 각 파동은 이전의 세포들을 지나 내부로 층을 형성하며 이동하는데, 이는 가장 어린 뉴런이 표면에 가장 가깝다는 것을 의미한다.[14][15] 이동 뉴런의 80~90%는 활공 유도 이주가 차지하고 있는 것으로 추정된다.[16]

악소필적 이주

신체의 전축과 후축을 따라 이동하는 많은 뉴런들은 기존의 액손트랙트를 사용하여 액소필릭 이동이라고 불리는 과정을 따라 이동한다.[17] 이러한 이동 방식의 예는 GnRH-expressing 뉴런에서 코의 출생지로부터 전뇌를 거쳐 시상하부로의 긴 여정을 만드는 것이다.[18] 세포내 신호를 유발하는 세포외 지침 단서부터[19] 시작하여 이 이동의 많은 메커니즘이 해결되었다. 칼슘 신호와 같은 세포내 신호는 액틴과[20] 미세관 세포골격 역학으로 이어져 세포 접착 단백질을 통해 세포외 환경과 상호작용하는 세포력을 생성해 이들 세포의 움직임을 일으킨다. 신경세포이동은 신경세포가 다른 신경에 속하는 액손에 따라 이동하는 것을 말한다. Gliophilic migration은 glia가 glial fibre를 따라 이동하는 것이다.[23]

접선 이동

대부분의 내부 동맥류는 피질의 적절한 위치에 도달하기 위해 여러 가지 이동 방식을 통해 접선적으로 이동한다. 접선 이동의 한 예는 피질 신경세포의 한계 영역 내에서 카잘-레지우스 세포의 이동이다.[24]

다른이들

다극 이동이라고 하는 신경 이동 방법도 있다.[25][26] 이것은 피질 중간 영역에 풍부하게 존재하는 다극세포에서 볼 수 있다. 그것들은 이동이나 소말 번역에 의해 이동하는 세포들과 닮지 않았다. 대신에 이 다극 세포들은 뉴런 표지를 표현하고 방사형 광섬유와는 독립적으로 여러 가지 얇은 과정을 다양한 방향으로 확장시킨다.[25]

신경영양인자

신경영양인자는 발달하는 신경계에서 뉴런 생존을 촉진하고 조절하는 분자다. 그것들은 세포 유지와 성장에 필요한 유비쿼터스 대사물들과 그 특이성에 의해 구별된다; 각각의 신경영양적 요인은 특정한 종류의 뉴런이 발달하는 특정 단계에서 생존을 촉진한다. 또한, 신경계통 인자가 축방향에서 신경전달물질 합성의 조절에 이르는 신경발달의 다른 많은 측면에 관여하고 있다는 주장이 제기되어 왔다.[27]

성인 신경 발달

성인 신경계에서의 신경 발달은 리밀화, 새로운 뉴런의 생성, 글리아, 액손, 미엘린 또는 시냅스와 같은 메커니즘을 포함한다. 신경 재생은 기능 메커니즘, 특히 범위와 속도에 따라 말초신경계(PNS)와 중추신경계(CNS) 사이에 차이가 있다.

리서치

뇌의 발달에 대한 스파티오-임시모델링

초기 발달(생년 전, 처음 몇 달 동안)에서 뇌는 다른 어떤 시기보다 크기, 모양, 구조의 변화를 더 많이 겪는다. 이 중요한 기간 동안 뇌 발달에 대한 이해도 향상은 정상적인 성장을 매핑하고 조산 등 발육 위험 요인과 관련된 부상 메커니즘을 조사하는 데 중요하다. 따라서, 이 연령 범위의 촘촘한 커버리지를 시간별로 구분하고 연령에 의존하는 지도책과 함께 사용할 필요가 있다. 이와 같은 주피오-임시 아틀라스는 초기 뇌 발달 동안 발생하는 동적 변화를 정확하게 나타낼 수 있으며,[8] 규범적 기준 공간으로 사용할 수 있다.

나아가 임신 초기부터 노화까지 다양한 뇌 부위의 대규모 유전자 발현 연구가 수행되고 있다. 이러한 종류의 데이터는 이 긴 기간 동안 뇌에서 일어나는 변화에 대한 독특한 통찰력을 제공한다. 이 접근방식은 86%의 유전자가 발현되었고, 이 중 90%가 전체 번역기 또는 엑손 수준에서 뇌 영역 및/또는 시간에 걸쳐 차등 조절된다는 것을 보여주었다. 이러한 스파티오-임시차이의 대부분은 출생 전에 발견되었고, 그 후 지역적 녹음기 사이의 유사성이 증가하였다. 게다가, 영역간 차이는 시간적 모래시계 패턴을 보이며, 인간의 신피질적 발달을 3개의 주요 단계로 나눈다. 첫 번째 단계 동안, 임신 후 첫 6개월 동안, 뇌 영역의 일반적인 구조는 주로 유전 활동의 폭발에 의해 형성되는데, 이것은 신피질의 특정 부위에 대해 구별된다. 이 서두르는 것은 임신 3개월부터 시작되는 일종의 중간 휴식이다. 이 기간 동안, 모든 신피질 영역 사이의 연결을 촉진하는 유전자를 제외하고, 특정 뇌 영역에서 활동 중인 대부분의 유전자는 조용해진다. 그리고 나서 늦은 유년기와 이른 사춘기에, 이 유전 오케스트라는 다시 시작되어 보다 전문화된 작업을 점진적으로 수행하는 신피질 영역을 미묘하게 형성하도록 돕는데, 이것은 성인기까지 계속되는 과정이다.[28][29][30]

특정 지역

연구는 이용 가능한 비침습적 이미지 덕분에 뇌의 다양한 부분에 대한 새로운 발견을 할 수 있었다.

- Medial Prefrontal Cortex(MPFC)

이 지역에서, 의사소통적, 개인적 의도뿐만 아니라 정신분열적 직무에 대한 테스트에 직면했을 때 성인보다 청소년에서 더 많은 활동이 지적된다. 청소년기에서 성인기로 활동 감소. 애니메이션을 채택한 정신화 작업에서 dMPFC는 성인에서 더 자극을 받은 반면 복측 MPFC는 어린이에서 더 자극을 받았다. 그것들은 dMPFC와 관련된 객관적 전략의 사용에 기인할 수 있다. 청소년기에서 성인기까지 활동량이 감소한다는 이론은 다양하다. 한 이론은 인지 전략이 나이가 들면서 더 자동화된다는 이론이고 또 다른 이론은 기능적 변화가 시냅트생식과 가지치기(prunning)로 특징지어지는 신경원자적 변화와 평행하게 발생한다는 것이다.[7]

MPFC는 현재의 영상 기술을 사용하여 더 잘 이해된 특정 영역의 한 예다. 현재의 연구는 이와 같은 더 많은 발견을 제공한다.

조기생활 스트레스

초기 생활 스트레스는 어린이의 대처 자원을 압도하고 지속적인 스트레스로 이어지는 어린 시절의 상황에 노출되는 것으로 정의된다.[31] 여러 연구에서 얻은 결과는 초기의 스트레스가 발달하는 뇌에 미치는 영향은 유의하며, 편도체 부피 증가,[32][33] 전두엽 피질 및 변연성 뇌 구조에서의 활동 감소,[34] 변형된 백질 구조 등을 포함하지만 이에 국한되지는 않는다.[35]

초기 생활 스트레스는 신경생성, 시냅스 생성, 시냅스 및 수용체의 가지치기 등을 방해하여 뇌 발달에 변화를 일으키는 것으로 여겨진다.[31] 이러한 과정에 대한 간섭은 뇌의 영역 부피를 증가시키거나 감소시킬 수 있으며, 초기 삶의 스트레스가 편도체 부피 증가 및 전측 정관 피질 부피 감소와 관련이 있다는 발견을 잠재적으로 설명할 수 있다.[32][36]

문헌에서 몇 가지 중요한 결론이 도출되었다. 기억과 감정에 관여하는 경우와 같이 산후발전이 현저한 뇌영역은 조기생활 스트레스의 영향에 더 취약하다.[31][37] 예를 들어 해마는 출생 후에도 계속 발달하고 있으며, 소아 학대의 영향을 받는 구조다.[37] 초기의 생활 스트레스는 유년기에 전형적으로 나타나는 시냅스의 과잉생산을 방해하는 것처럼 보이지만, 청소년기에는 시냅스 가지치기에는 간섭하지 않는다. 이것은 해마의 분량을 감소시켜, 어린 시절의 스트레스와 감소된 해마의 분량 사이의 연관성을 잠재적으로 설명해준다.[36] 이러한 볼륨 감소는 초기 생활 스트레스에 노출된 사람들에게서 나타나는 감정 조절 결손과 관련이 있을 수 있다.

편도체는 특히 어린 시절의 스트레스에 취약하다.[31] 편도체는 또한 유년기에 현저한 발전을 겪으며, 초기 생활 스트레스를 경험한 개인들에게 구조적으로 기능적으로 변형되며, 초기 생활 스트레스와 연관된 사회 감정적 어려움과 관련이 있다.

수용체 유형은 뇌 부위가 조기 생명 스트레스의 영향에 민감한지 여부를 판단할 때 고려해야 할 또 다른 사항이다. 글루코코르티코이드 수용체 밀도가 높은 뇌 부위는 특히 초기 스트레스 영향에 취약한데, 이는 글루코코르티코이드들이 스트레스 노출 중에 이들 수용체와 결합해 다른 중요한 신경 경로의 비용으로 생존 반응의 개발을 촉진하기 때문일 가능성이 높다.[37] 글루코코르티코이드 수용체 밀도가 높은 뇌 부위의 몇 가지 예는 해마와 소뇌 진피다. 스트레스는 HPA 축을 활성화하고 글루코코르티코이드의 생성을 초래한다. 글루코코르티코이드 생산량이 증가하면 이러한 뇌 부위의 활성화가 증가하여 다른 뇌를 희생시켜 특정 신경경로를 개발하게 된다.

뇌 구조와 기능의 이상은 종종 스트레스가 해소된 후에도 몇 년 동안 지속될 수 있는 결손과 연관되어 있으며, 미래의 사이코패스학의 위험 요인이 될 수 있다.[31] 초기 생활 스트레스에 가장 민감한 뇌 영역은 스트레스 노출 중에 발달 변화를 겪는 영역이다. 그 결과 스트레스는 뇌 부위의 발달 궤적을 변화시켜 구조와 기능을 오래도록 변화시킨다.

문서화된 일반적인 조기 생활 스트레스 유형에는 학대, 방치, 이전의 제도화가 포함된다. 가난하게 사는 것도 마찬가지로 뇌 기능에 영향을 미치는 것으로 나타났다.[38]

참고 항목

외부 링크

참조

- ^ Saladin, K (2011). Anatomy & physiology : the unity of form and function (6th ed.). McGraw-Hill. p. 541. ISBN 9780073378251.

- ^ Gilbert, Scott (2013). Developmental Biology (Tenth ed.). Sinauer Associates Inc. ISBN 978-1605351926.

- ^ Kandel, Eric R. (2006). Principles of neural science (5. ed.). Appleton and Lange: McGraw Hill. ISBN 978-0071390118.

- ^ Estomih Mtui; Gregory Gruener (2006). Clinical Neuroanatomy and Neuroscience. Philadelphia: Saunders. p. 1. ISBN 978-1-4160-3445-2.

- ^ Chambers, S. M.; et al. (2009). "Highly efficient neural conversion of human ES and iPS cells by dual inhibition of SMAD signaling". Nature Biotechnology. 27 (3): 275–280. doi:10.1038/nbt.1529. PMC 2756723. PMID 19252484.

- ^ 인간 발생학 아틀라스, 크로놀랍 2007-12-27 웨이백 머신에 보관. 2007년 10월 30일 마지막 접속.

- ^ a b c d e Blakemore, S. J. (Jun 2012). "Imaging brain development: the adolescent brain". NeuroImage. 61 (2): 397–406. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.11.080. PMID 22178817. S2CID 207182527.

- ^ a b Serag, A.; et al. (2012). "Construction of a consistent high-definition spatio-temporal atlas of the developing brain using adaptive kernel regression". NeuroImage. 59 (3): 2255–2265. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.09.062. PMID 21985910. S2CID 9747334.

- ^ Serag, Ahmed; et al. (2011). "Tracking developmental changes in subcortical structures of the preterm brain using multi-modal MRI". 2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro. pp. 349–352. doi:10.1109/ISBI.2011.5872421. ISBN 978-1-4244-4127-3. S2CID 5785586.

- ^ Kim, M. S.; et al. (Jan 2008). "Three-dimensional sonographic evaluations of embryonic brain development". Journal of Ultrasound in Medicine. 27 (1): 119–124. doi:10.7863/jum.2008.27.1.119. PMID 18096737.

- ^ Samuels BA, Tsai LH (November 2004). "Nucleokinesis illuminated". Nature Neuroscience. 7 (11): 1169–70. doi:10.1038/nn1104-1169. PMID 15508010. S2CID 11704754.

- ^ Campbell K, Götz M (May 2002). "Radial glia: multi-purpose cells for vertebrate brain development". Trends in Neurosciences. 25 (5): 235–8. doi:10.1016/S0166-2236(02)02156-2. PMID 11972958. S2CID 41880731.

- ^ a b Nadarajah B, Brunstrom JE, Grutzendler J, Wong RO, Pearlman AL (February 2001). "Two modes of radial migration in early development of the cerebral cortex". Nature Neuroscience. 4 (2): 143–50. doi:10.1038/83967. PMID 11175874. S2CID 6208462.

- ^ Nadarajah B, Parnavelas JG (June 2002). "Modes of neuronal migration in the developing cerebral cortex". Nature Reviews. Neuroscience. 3 (6): 423–32. doi:10.1038/nrn845. PMID 12042877. S2CID 38910547.

- ^ Rakic P (May 1972). "Mode of cell migration to the superficial layers of fetal monkey neocortex". The Journal of Comparative Neurology. 145 (1): 61–83. doi:10.1002/cne.901450105. PMID 4624784. S2CID 41001390.

- ^ Hatten, Mary (1999). "Central Nervous System Neuronal Migration" (PDF). Annual Review of Neuroscience. Annual Reviews in Neuroscience. 22: 511–539. doi:10.1146/annurev.neuro.22.1.511. PMID 10202547.

- ^ Casoni, F; Hutchins, BI; Donohue, D; Fornaro, M; Condie, BG; Wray, S (1 November 2012). "SDF and GABA interact to regulate axophilic migration of GnRH neurons". Journal of Cell Science. 125 (Pt 21): 5015–25. doi:10.1242/jcs.101675. PMC 3533389. PMID 22976302.

- ^ Wray S (July 2010). "From nose to brain: development of gonadotrophin-releasing hormone-1 neurones". Journal of Neuroendocrinology. 22 (7): 743–53. doi:10.1111/j.1365-2826.2010.02034.x. PMC 2919238. PMID 20646175.

- ^ Giacobini P, Messina A, Wray S, Giampietro C, Crepaldi T, Carmeliet P, Fasolo A (January 2007). "Hepatocyte growth factor acts as a motogen and guidance signal for gonadotropin hormone-releasing hormone-1 neuronal migration". The Journal of Neuroscience. 27 (2): 431–45. doi:10.1523/JNEUROSCI.4979-06.2007. PMC 6672060. PMID 17215404.

- ^ Hutchins BI, Klenke U, Wray S (July 2013). "Calcium release-dependent actin flow in the leading process mediates axophilic migration". The Journal of Neuroscience. 33 (28): 11361–71. doi:10.1523/JNEUROSCI.3758-12.2013. PMC 3724331. PMID 23843509.

- ^ Hutchins BI, Wray S (2014). "Capture of microtubule plus-ends at the actin cortex promotes axophilic neuronal migration by enhancing microtubule tension in the leading process". Frontiers in Cellular Neuroscience. 8: 400. doi:10.3389/fncel.2014.00400. PMC 4245908. PMID 25505874.

- ^ Parkash J, Cimino I, Ferraris N, Casoni F, Wray S, Cappy H, Prevot V, Giacobini P (November 2012). "Suppression of β1-integrin in gonadotropin-releasing hormone cells disrupts migration and axonal extension resulting in severe reproductive alterations". The Journal of Neuroscience. 32 (47): 16992–7002. doi:10.1523/JNEUROSCI.3057-12.2012. PMC 5238668. PMID 23175850.

- ^ Cooper, Jonathan A. (2 September 2013). "Mechanisms of cell migration in the nervous systemMechanisms of cell migration in the nervous system". The Journal of Cell Biology. 202 (5): 725–734. doi:10.1083/jcb.201305021. PMC 3760606. PMID 23999166.

- ^ Chen JP, Zhang DW, Liu JM (July 2016). "Exotic skyrmion crystals in chiral magnets with compass anisotropy". Scientific Reports. 6: 29126. Bibcode:2016NatSR...629126C. doi:10.1038/srep29126. PMC 4932608. PMID 27377149.

- ^ a b Tabata H, Nakajima K (November 2003). "Multipolar migration: the third mode of radial neuronal migration in the developing cerebral cortex". The Journal of Neuroscience. 23 (31): 9996–10001. doi:10.1523/JNEUROSCI.23-31-09996.2003. PMC 6740853. PMID 14602813.

- ^ Nadarajah B, Alifragis P, Wong RO, Parnavelas JG (June 2003). "Neuronal migration in the developing cerebral cortex: observations based on real-time imaging". Cerebral Cortex. 13 (6): 607–11. doi:10.1093/cercor/13.6.607. PMID 12764035.

- ^ 앨런 M. 데이비스(1988년 5월 1일)""유전학의 동향" 제4권 제5호; 영국 런던 SW17 0RE, 크랜머 테라스, 크랜머 테라스, 세인트조지 병원 의학대학원 해부학과

- ^ Pletikos, M; et al. (22 January 2014). "Temporal specification and bilaterality of human neocortical topographic gene expression". Neuron. 81 (2): 321–32. doi:10.1016/j.neuron.2013.11.018. PMC 3931000. PMID 24373884.

- ^ Kang, Hyo Jung; et al. (27 October 2011). "Spatiotemporal transcriptome of the human brain". Nature. 478 (7370): 483–489. Bibcode:2011Natur.478..483K. doi:10.1038/nature10523. PMC 3566780. PMID 22031440.

- ^ "Human brain development is a symphony in three movements". Yale News. 2013-12-26. Retrieved December 26, 2013.

- ^ a b c d e Pechtel, Pia; Pizzagalli, Diego A. (2010). "Effects of early life stress on cognitive and affective function: An integrated review of human literature". Psychopharmacology. 214 (1): 55–70. doi:10.1007/s00213-010-2009-2. PMC 3050094. PMID 20865251.

- ^ a b Mehta, Mitul A.; Golembo, Nicole I.; Nosarti, Chiara; Colvert, Emma; Mota, Ashley; Williams, Steven C. R.; Rutter, Michael; Sonuga-Barke, Edmund J. S. (2009). "Amygdala, hippocampal and corpus callosum size following severe early institutional deprivation: The English and Romanian Adoptees Study Pilot". Journal of Child Psychology and Psychiatry. 50 (8): 943–51. doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02084.x. PMID 19457047.

- ^ Tottenham, Nim; Hare, Todd A.; Quinn, Brian T.; McCarry, Thomas W.; Nurse, Marcella; Gilhooly, Tara; Millner, Alexander; Galvan, Adriana; Davidson, Matthew C.; Eigsti, Inge-Marie; Thomas, Kathleen M.; Freed, Peter J.; Booma, Elizabeth S.; Gunnar, Megan R.; Altemus, Margaret; Aronson, Jane; Casey, B.J. (2010). "Prolonged institutional rearing is associated with atypically large amygdala volume and difficulties in emotion regulation". Developmental Science. 13 (1): 46–61. doi:10.1111/j.1467-7687.2009.00852.x. PMC 2817950. PMID 20121862.

- ^ Chugani, Harry T.; Behen, Michael E.; Muzik, Otto; Juhász, Csaba; Nagy, Ferenc; Chugani, Diane C. (2001). "Local Brain Functional Activity Following Early Deprivation: A Study of Postinstitutionalized Romanian Orphans". NeuroImage. 14 (6): 1290–301. doi:10.1006/nimg.2001.0917. PMID 11707085. S2CID 30892.

- ^ Eluvathingal, T. J.; Chugani, H. T.; Behen, M. E.; Juhász, C; Muzik, O; Maqbool, M; Chugani, D. C.; Makki, M (2006). "Abnormal Brain Connectivity in Children After Early Severe Socioemotional Deprivation: A Diffusion Tensor Imaging Study". Pediatrics. 117 (6): 2093–100. doi:10.1542/peds.2005-1727. PMID 16740852. S2CID 30359252.

- ^ a b Baker, Laurie M.; Williams, Leanne M.; Korgaonkar, Mayuresh S.; Cohen, Ronald A.; Heaps, Jodi M.; Paul, Robert H. (2012). "Impact of early vs. Late childhood early life stress on brain morphometrics". Brain Imaging and Behavior. 7 (2): 196–203. doi:10.1007/s11682-012-9215-y. PMID 23247614. S2CID 90644.

- ^ a b c Teicher, Martin H.; Andersen, Susan L.; Polcari, Ann; Anderson, Carl M.; Navalta, Carryl P.; Kim, Dennis M. (2003). "The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment". Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 27 (1–2): 33–44. doi:10.1016/S0149-7634(03)00007-1. PMID 12732221. S2CID 15557040.

- ^ Kim, P.; Evans, G. W.; Angstadt, M.; Ho, S. S.; Sripada, C. S.; Swain, J. E.; Liberzon, I.; Phan, K. L. (2013). "Effects of childhood poverty and chronic stress on emotion regulatory brain function in adulthood". Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (46): 18442–7. Bibcode:2013PNAS..11018442K. doi:10.1073/pnas.1308240110. PMC 3831978. PMID 24145409.