만성 염증성 탈수성 다발성 신경증

Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy| 만성 염증성 탈수성 다발성 신경증 | |

|---|---|

| 기타 이름 | CIDP, 만성 재발성 다발성 뉴로파시, 만성 염증성 탈수성 폴리라디큐로파시 |

| |

| 전문 | 신경학 |

만성 염증성 탈수성 다발신경증(CIDP)은 말초신경계의 후천성 자가면역질환으로 다리와 [1]팔의 진행성 약화와 감각기능 저하가 특징이다.이 질환은 때때로 만성 재발성 다발성 신경병증 또는 만성 염증성 탈수성 다발성 신경병증이라고 불립니다.[2]CIDP는 Gillain-Barré 증후군과 밀접하게 관련되어 있으며 급성 [3]질환의 만성적인 대응물로 간주된다.그 증상은 진행성 염증성 신경증과도 비슷하다.그것은 여러 종류의 신경병증 중 하나이다.

종류들

몇 가지 변종이 보고되었다.특히 중요한 것은 다음과 같습니다.

- CIDP의 비대칭 변종은 루이스 섬너 [4]증후군으로 알려져 있다.또는 MADSAM(다초점 후천성 탈수 감각 및 운동 신경 장애)[5]

- CNS에 관여하는 Combined Central and Peripheral Demyelination(CCPD;[6] 중앙 및 페리페럴 복합탈수)이라는 이름의 배리언트

현시점에서는 CNS도 영향을 받는 특수한 변종이1개 있어요CCPD(combined central and peripheral demyelination)라고 불리며 CDIP 증후군과 다발성 경화 [6]스펙트럼에 동시에 속하기 때문에 특별하다.이러한 경우들은 항뉴로파신 [citation needed]자가항체의 존재와 관련이 있는 것으로 보인다.

원인들

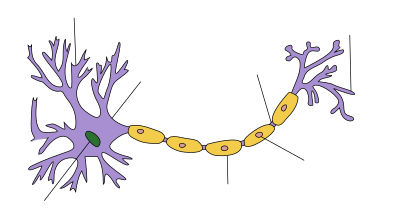

| 뉴런 |

|---|

만성 염증성 탈수성 다발성 신경병증(또는 폴리라디큐론요로파시)은 신경의 보호막인 미엘린을 파괴하는 자가면역 장애로 간주된다.전형적인 초기 증상은 "따끔따끔" 또는 사지의 마비, 잦은 (밤) 다리 경련, 반사 상실 (무릎), 근육 매혹, "진동" 느낌, 균형 상실, 일반적인 근육 경련, 신경통이다.[7][8]CIDP는 극히 드물지만 이종(임상 및 전기생리학 모두) 표시와 임상, 혈청학 및 전기생리학 진단 기준의 한계로 인해 충분히 인식되지 않고 충분히 치료되지 않았다.이러한 한계에도 불구하고, 조기 진단과 치료는 돌이킬 수 없는 축삭 손실을 방지하고 기능 [9]회복을 개선하는 데 선호된다.

CIDP에 대한 인식과 치료가 부족하다.임상시험을 위한 환자 선정을 위한 엄격한 연구 기준이 있지만, 증상 및 객관적 데이터에 대한 제시가 다르기 때문에 CIDP에 대한 일반적으로 합의된 임상 진단 기준은 없다.통상적인 임상 실무에 대한 현재의 연구 기준을 적용하는 것은 대부분의 환자에서 진단을 놓치는 경우가 많으며,[10] 질병의 진행에도 불구하고 환자는 종종 치료되지 않은 채 방치된다.

CIDP는 당뇨병, HIV 감염,[citation needed] 부단백질과 관련이 있다.

초자연적 자가항체를 가진 변종

CIDP의 일부 변종들은 랑비에르 노드의 단백질에 대한 자가면역성을 나타낸다.이러한 변종들은 초자연 단백질인 뉴로파신-155, 콘택틴-1 [11]및 카스프르-1에 대한 IgG4 자가항체를 가진 염증성 신경증의 하위그룹을 구성한다.

이러한 경우는 병리뿐만 아니라 표준 치료에 반응하지 않기 때문에 특별합니다.그들은 대신 [11]Rituximab에 반응한다.

또한 중추 및 [12]말초 복합 탈수(CCPD)의 일부 사례는 신경 파신에 의해 생성될 수 있다.

CIDP에서의 IgG3 서브클래스의 자동항체

랑비에 노드 성분, 특히 컨택틴 관련 단백질 1(CASPR)에 대한 자가항체는 급성 "길랭 장벽 유사" 단계를 가진 CIDP의 한 형태를 유발하고, 이어서 진행성 증상을 가진 만성 단계를 일으킨다.다양한 IgG 서브클래스는 질병의 다른 단계와 관련되어 있습니다.IgG3 Caspr 자가항체는 급성 GBS 유사 단계에서 발견되었으며,[13] IgG4 Caspr 자가항체는 만성 질환 단계에서 존재하였다.

진단 및 증상

진단은 일반적으로 전기 진단 테스트 또는 신경 생검과 함께 증상을 나타내는 것에 기초해 이루어집니다.의사들은 증가된 뇌척수액 [citation needed]단백질의 존재를 확인하기 위해 요추천자를 사용할지도 모른다.

차동 진단

CIBP 변이는 알려진 [14][15]면역 매개 신경 질환의 여러 유형 중 하나이다.여기에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 유형을 가진 만성 염증성 탈수성 다발신경증(CIDP)

- 기존 CIDP

- 당뇨병 CIDP

- 미정의 CIDP/단일클로널감마증

- 감각 CIDP

- 다초점 운동 신경증

- 다초점 후천성 탈수 감각 및 운동 신경 장애(루이스 섬너 증후군)

- 다초점 후천성 감각 및 운동 신경 장애

- 원위부 후천성 탈수 감각 신경증

- 아형이 있는 길랭-바레 증후군:

- 급성 염증성 탈수성 폴리라디큐로파시

- 급성 운동 축삭 신경 장애

- 급성 운동 및 감각 축삭 신경 장애

- 급성 범이성 자율증

- 밀러 피셔 증후군

- 하위 유형을 사용하는 IgM 모노클로널 감마패스:

기타 가능한 진단은 다음과 같습니다.

이러한 이유로 만성 염증성 탈수성 다발성 신경증의 진단은 더 많은 연구가 필요하다.진단은 일반적으로 임상 신경학적 검사를 통해 잠정적으로 이루어집니다.

증상

심근 반사 및 감각 운동 실조 등의 증상이 흔히 나타난다.다른 증상으로는 [citation needed]사지의 근위부 및 원위부 근육 약화 등이 있다.

환자들은 대개 약하고, 저리고, 따끔거리고, 아프고, 걷기가 힘든 병력이 있다.그들은 일어서거나 사지의 통증을 태우는 동안 추가로 실신할 수도 있다.일부 환자들은 갑자기 요통이 시작되거나 사지를 관통하는 목 통증이 있을 수 있으며, 보통 근통으로 진단된다.이러한 증상은 보통 진행되며 [citation needed]간헐적일 수 있습니다.

자율 시스템 장애가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 환자는 기립성 어지럼증, 호흡 문제, 눈, 장, 방광 및 심장 문제를 호소할 수 있습니다.환자는 또한 단일 두개골 신경 또는 말초 신경 [citation needed]장애를 보일 수 있다.

검사 시 환자는 약해지고 깊은 힘줄 반사가 손실될 수 있습니다(드물게 증가하거나 정상).근육의 위축(수축), 매혹(트위칭) 및 감각 상실이 있을 수 있습니다.환자들은 감각 [citation needed]손실이 없기 때문에 다초점 운동 신경 장애를 가질 수 있다.

대부분의 전문가들은 CIDP의 진단에 필요한 증상 지속 시간을 8주 이상으로 간주한다.

피로는 CIDP 환자에게서 흔한 것으로 확인되었지만, 이것이 1차적인 영향(신체에 대한 질병 작용으로 인한) 또는 2차적인 영향(CIDP에 [16][17][18]걸린 전체 사람에게 미치는 영향)에 의한 것인지 불분명하다.

테스트

일반적인 진단 테스트에는 다음이 포함됩니다.

- 전기진단 – 근전도검사(EMG) 및 신경전도검사(NCS)입니다.일반적인 CIDP에서 신경전도 연구는 탈수 현상을 보여준다.이러한 결과는 다음과 같습니다.[citation needed]

- 신경 전도 속도의 감소

- 하나 이상의 운동 신경에 전도 블록 또는 비정상적인 시간 분산의 존재

- 최소 두 개의 신경에서 원위부 지연이 장기화한다.

- 최소 두 개의 운동 신경에 F파가 없거나 최소 F파 대기 시간이 길어집니다.(경우에 따라서는 EMG/NCV가 정상일 수 있습니다).

- 다른 자가면역질환을 배제하기 위한 혈청검사.

- 항간글리오시드 항체에 대한 요추 천자 및 혈청 검사.이들 항체는 항GM1, 항GD1a 및 항GQ1b로 구성된 CIDP 질환의 분기에 존재한다.

- Sural Neural 생체검사; 생체검사는 진단이 완전히 명확하지 않은 환자, 신경장애의 다른 원인(예: 유전성, 혈관염)을 배제할 수 없는 경우 또는 EMG에서 심각한 축삭 관련성이 관찰되는 경우에 고려된다.

- 말초신경의 초음파 검사에서 영향을 받은 [19][20][21]신경이 붓는 것을 알 수 있습니다.

- 자기공명 이미징은 진단 [22][23]작업에서도 사용할 수 있습니다.

어떤 경우에는 전기생리학적 연구에서도 탈수증상이 나타나지 않는다.기존의 전기 생리학적 진단 기준은 충족되지 않지만, 환자는 여전히 면역 조절 치료에 반응할 수 있습니다.이러한 경우 CIDP를 암시하는 임상적 특성이 존재해야 하며, 이는 상부 신경 [24]생검을 포함한 완전한 조사를 정당화한다.

치료

CIDP에 대한 첫 번째 치료는 현재 정맥 내 면역글로불린이며, 다른 치료법에는 코르티코스테로이드(예를 들어 프레드니손)와 플라즈마페레시스([25]플라즈마 교환)가 포함되며, 단독으로 또는 면역억제제와 함께 처방될 수 있다.최근의 통제된 연구들은 피하 면역 글로불린이 대부분의 환자들에게 정맥 내 면역 글로불린만큼 CIDP 치료에 효과적이며, 전신 부작용도 [26]적은 것으로 보인다고 보여준다.

정맥내 면역글로불린과 플라스마페레시스는 무작위 이중맹검의 플라시보 대조 시험에서 유익성이 입증되었다.효능에 대한 덜 확실한 증거에도 불구하고, 코르티코스테로이드는 오랜 사용 역사와 비용 효과 때문에 표준 치료법으로 간주된다.정맥내 면역글로불린은 아마도 첫 번째 CIDP 치료법일 것이지만 매우 비싸다.예를 들어 미국에서는 2010년 Gamunex 브랜드 65g의 1회 복용량이 면역글로불린에 대해서만 $8,000의 요금으로 청구될 수 있습니다(간호사 [citation needed]관리 등 다른 비용은 제외).

면역억제제는 종종 세포독성(화학요법) 등급으로, B세포를 대상으로 하는 리턱시맙(리투산)과 면역체계의 기능을 감소시키는 시클로포스파미드를 포함한다.Ciclosporin은 CIDP에서도 사용되고 있지만 새로운 [27]접근법이기 때문에 빈도가 낮다.시클로스포린은 면역적합 림프구,[citation needed] 특히 T림프구에 결합하는 것으로 생각된다.

비세포독성 면역억제 치료법에는 대개 항거부 이식제인 아자티오프린(Imuran/Azoran)과 미코페놀레이트 모페틸(Cellcept)이 포함된다.미국에서는 이러한 약물이 "오프 라벨"로 사용되는데, 이는 패키지 삽입물에 CIDP 치료 표시가 없다는 것을 의미한다.아자티오플린을 사용하기 전에, 환자는 아자티오플린을 안전하게 [citation needed]사용할 수 있는지 확인하는 혈액 검사를 받아야 한다.

T림프구를 선택적으로 파괴하는 면역억제제인 항갑상구글로불린은 CIDP에서 사용하기 위해 연구되고 있다.항갑상구글로불린은 인간의 흉선세포에 대해 면역된 동물에서 얻은 항혈청 감마글로불린 분율이다.폴리클로널 항체입니다.화학요법 및 면역억제제가 CIDP 치료에 효과적인 것으로 나타났지만, 중요한 증거는 대부분 환자 집단에서 질병의 이질적인 특성뿐만 아니라 통제된 [citation needed]시험도 없기 때문이다.

몇 가지 치료법을 검토한 결과 아자티오플린, 간섭알파, 메토트렉세이트는 [28]효과가 없는 것으로 밝혀졌다.시클로포스파미드와 리턱시맙은 어떤 반응을 보이는 것 같다.마이코페놀레이트 모페틸은 가벼운 경우에 유용할 수 있다.면역글로불린과 스테로이드제는 치료를 [citation needed]위한 첫 번째 선택이다.

CIDP가 심한 경우 2차 면역조절제가 효과가 없을 경우 자가조혈줄기세포이식을 하는 경우가 있다.이 치료법은 심각한 CIDP 치료-환원 사례에서도 장기적인 완화를 유도할 수 있다.결과를 개선하기 위해 돌이킬 수 없는 축삭 손상이 발생하기 전에 시작해야 한다고 제안되었습니다.그러나 무작위 대조 시험이 [29]수행되지 않았기 때문에 CIDP에 대한 임상 유효성의 정확한 추정을 이용할 수 없다.

물리치료와 작업치료는 근력, 일상생활 활동, 이동성을 향상시키고 근육과 힘줄의 수축과 관절의 왜곡을 최소화할 수 있다.

예후

또 다른 탈수 질환인 다발성 경화증과 마찬가지로 CIDP가 시간에 따라 환자에게 어떤 영향을 미칠지 정확하게 예측할 수 없다.재발과 완화 패턴은 환자마다 크게 다르다.재발의 기간은 매우 불안할 수 있지만, 많은 환자들이 상당한 [citation needed]회복을 한다.

조기 진단 시 신경축삭 상실을 방지하기 위한 조기 치료를 시작하는 것이 좋습니다.하지만, 많은 사람들은 장기간의 질병과 [2]삶의 질 저하를 초래할 수 있는 저림, 약함, 떨림, 피로와 다른 증상들을 가지고 남는다.

1차 진료와 전문의 모두 의사들과 좋은 관계를 맺는 것이 중요하다.그 병은 드물기 때문에 많은 의사들이 전에 그것을 경험하지 못할 것이다.CIDP의 경우는 각각 다르기 때문에 재발하면 새로운 증상과 문제가 발생할 수 있습니다.병의 심각성과 진행이 다양하기 때문에 의사들은 확실한 예후를 제시할 수 없을 것이다.특정 [citation needed]환자에게 가장 적합한 치료법을 발견하기 위해서는 다양한 치료법을 사용한 실험 기간이 필요할 수 있습니다.

역학

1982년 루이스 외 연구진은 말초신경의 [30]다초점 관여와 함께 대부분 팔에 영향을 미치는 만성 비대칭 감각운동 신경장애 환자 그룹을 보고했다.또한 1982년 Dyck 등은 만성 염증성 탈수성 폴리라디쿨로파시([31]Polyradiculoneuropathy)라고 불리는 상태에 대한 프레드니솔론에 대한 반응을 보고했다.패리와 클라크는 1988년에 GM1 강글리오시드에 [32][33]대한 IgM 자가항체와 관련이 있는 것으로 나중에 밝혀진 신경장애를 기술했다.이 후자의 상태는 나중에 다초점 운동[34] 신경 장애라고 불렸습니다. 다초점 운동 신경 장애는 정맥 면역 글로불린에만 반응하는 반면, 만성 염증성 탈수성 다발성 신경 장애는 정맥 면역 글로불린, 스테로이드 및 혈장 [35]교환에 반응하기 때문에 이 구별은 중요합니다.다초점 운동 신경증은 만성 염증성 탈수성 다뉴로파시와 구별되며 루이스 섬너 증후군은 만성 염증성 탈수성 다뉴로파시의 [36]다른 변형 유형이라고 제안되었다.

이 질환의 Lewis-Sumner 형태는 희귀 질환으로 간주되며,[37] 2004년까지 50건의 환자만 보고되었다.2009년까지 [38]총 90건의 사례가 보고되었다.

CIDP에 대한 백신 상해 보상

미국 국립백신 상해 보상 프로그램은 연방정부의 백신 상해표에 기재된 소아백신 중 하나를 접종한 후 CIDP에 걸린 환자들에게 금전적 손해를 배상했다.이러한 백신 재판소의 상은 종종 법원이 특정 백신이 "청원인이 CIDP나 다른 어떤 부상을 입게 했다"는 것을 부인한다는 문구를 수반한다.그럼에도 불구하고 당사자들은 부록 A에 첨부된 공동 규정에 동의합니다.서명인은 해당 규정이 타당하다고 판단하고,[39] 본 법원에서 정한 조건에 따라 손해배상을 판결하는 결정으로 이를 법원의 결정으로 한다.연방 청구 법원 "의견/명령" 데이터베이스에서 "CIDP"라는 용어를 검색하면 CIDP 및 백신 상해 [40]보상과 관련된 202개의 의견이 반환됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ "Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) Information Page". ninds.nih.gov. Retrieved 2020-12-31.

- ^ a b Kissel JT (2003). "The treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy". Seminars in Neurology. 23 (2): 169–80. doi:10.1055/s-2003-41130. PMID 12894382.

- ^ "GBS (Guillain-Barré Syndrome) - CIDP Neuropathy". cidpneuropathysupport.com. Retrieved 2017-12-14.

- ^ "Lewis summer syndrome GUIDE".

- ^ "Lewis-Sumner syndrome".

- ^ a b Kira, Jun-ichi; Yamasaki, Ryo; Ogata, Hidenori (November 2019). "Anti-neurofascin autoantibody and demyelination". Neurochemistry International. 130: 104360. doi:10.1016/j.neuint.2018.12.011. PMID 30582947. S2CID 56595020.

- ^ "C.I.D.P. Log". cidplog.com. Retrieved 2018-09-27.

- ^ Latov, Norman (2014-07-01). "Diagnosis and treatment of chronic acquired demyelinating polyneuropathies". Nature Reviews Neurology. 10 (8): 435–446. doi:10.1038/nrneurol.2014.117. PMID 24980070. S2CID 23639113.

- ^ Toothaker TB, Brannagan TH (2007). "Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathies: current treatment strategies". Current Neurology and Neuroscience Reports. 7 (1): 63–70. doi:10.1007/s11910-007-0023-5. PMID 17217856. S2CID 46426663.

- ^ Latov, Norman (2002). "Diagnosis of CIDP". Neurology. 59 (12 Suppl 6): S2–6. doi:10.1212/wnl.59.12_suppl_6.s2. PMID 12499464. S2CID 25742148.

- ^ a b Doppler, Kathrin; Sommer, Claudia (March 2017). "The New Entity of Paranodopathies: A Target Structure with Therapeutic Consequences". Neurology International Open. 01 (1): E56–E60. doi:10.1055/s-0043-102455.

- ^ Ciron, Jonathan; Carra-Dallière, Clarisse; Ayrignac, Xavier; Neau, Jean-Philippe; Maubeuge, Nicolas; Labauge, Pierre (January 2019). "The coexistence of recurrent cerebral tumefactive demyelinating lesions with longitudinally extensive transverse myelitis and demyelinating neuropathy". Multiple Sclerosis and Related Disorders. 27: 223–225. doi:10.1016/j.msard.2018.11.002. PMID 30414563. S2CID 53292167.

- ^ Hampe, Christiane S. (2019). "Significance of Autoantibodies". Neuroimmune Diseases. Contemporary Clinical Neuroscience. pp. 109–142. doi:10.1007/978-3-030-19515-1_4. ISBN 978-3-030-19514-4. S2CID 201980461.

- ^ Finsterer, J. (August 2005). "Treatment of immune-mediated, dysimmune neuropathies". Acta Neurologica Scandinavica. 112 (2): 115–125. doi:10.1111/j.1600-0404.2005.00448.x. PMID 16008538. S2CID 10651959.

- ^ Ensrud, Erik R.; Krivickas, Lisa S. (May 2001). "Acquired Inflammatory Demyelinating Neuropathies". Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 12 (2): 321–334. doi:10.1016/S1047-9651(18)30072-X. PMID 11345010.

- ^ Gable, Karissa L.; Attarian, Hrayr; Allen, Jeffrey A. (December 2020). "Fatigue in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy". Muscle & Nerve. 62 (6): 673–680. doi:10.1002/mus.27038. PMID 32710648. S2CID 225480334.

- ^ Boukhris, Sami; Magy, Laurent; Gallouedec, Gael; Khalil, Mohamed; Couratier, Philippe; Gil, Juan; Vallat, Jean-Michel (September 2005). "Fatigue as the main presenting symptom of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: a study of 11 cases". Journal of the Peripheral Nervous System. 10 (3): 329–337. doi:10.1111/j.1085-9489.2005.10311.x. PMID 16221292. S2CID 24896124.

- ^ Merkies, Ingemar S. J.; Kieseier, Bernd C. (2016). "Fatigue, Pain, Anxiety and Depression in Guillain-Barré Syndrome and Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy". European Neurology. 75 (3–4): 199–206. doi:10.1159/000445347. PMID 27077919. S2CID 9884101.

- ^ Herraets, Ingrid J.T.; Goedee, H. Stephan; Telleman, Johan A.; van Asseldonk, Jan-Thies H.; Visser, Leo H.; van der Pol, W. Ludo; van den Berg, Leonard H. (January 2018). "High-resolution ultrasound in patients with Wartenberg's migrant sensory neuritis, a case-control study". Clinical Neurophysiology. 129 (1): 232–237. doi:10.1016/j.clinph.2017.10.040. PMID 29202391. S2CID 24416887.

- ^ Goedee, H. Stephan; van der Pol, W. Ludo; van Asseldonk, Jan-Thies H.; Franssen, Hessel; Notermans, Nicolette C.; Vrancken, Alexander J.F.E.; van Es, Michael A.; Nikolakopoulos, Stavros; Visser, Leo H.; van den Berg, Leonard H. (10 January 2017). "Diagnostic value of sonography in treatment-naive chronic inflammatory neuropathies". Neurology. 88 (2): 143–151. doi:10.1212/WNL.0000000000003483. PMID 27927940. S2CID 5466514.

- ^ Décard, Bernhard F.; Pham, Mirko; Grimm, Alexander (January 2018). "Ultrasound and MRI of nerves for monitoring disease activity and treatment effects in chronic dysimmune neuropathies – Current concepts and future directions". Clinical Neurophysiology. 129 (1): 155–167. doi:10.1016/j.clinph.2017.10.028. PMID 29190522. S2CID 37585666.

- ^ Shibuya, Kazumoto; Sugiyama, Atsuhiko; Ito, Sho-ichi; Misawa, Sonoko; Sekiguchi, Yukari; Mitsuma, Satsuki; Iwai, Yuta; Watanabe, Keisuke; Shimada, Hitoshi; Kawaguchi, Hiroshi; Suhara, Tetsuya; Yokota, Hajime; Matsumoto, Hiroshi; Kuwabara, Satoshi (February 2015). "Reconstruction magnetic resonance neurography in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: MR Neurography in CIDP". Annals of Neurology. 77 (2): 333–337. doi:10.1002/ana.24314. PMID 25425460. S2CID 39436370.

- ^ Rajabally, Yusuf A.; Knopp, Michael J.; Martin-Lamb, Darren; Morlese, John (July 2014). "Diagnostic value of MR imaging in the Lewis–Sumner syndrome: A case series". Journal of the Neurological Sciences. 342 (1–2): 182–185. doi:10.1016/j.jns.2014.04.033. PMID 24825730. S2CID 44981467.

- ^ Azulay JP (2006). "[The diagnosis of chronic axonal polyneuropathy: the poorly understood chronic polyradiculoneuritides]". Revue Neurologique (Paris) (in French). 162 (12): 1292–5. doi:10.1016/S0035-3787(06)75150-5. PMID 17151528.

- ^ Hughes RA (2002). "Systematic reviews of treatment for inflammatory demyelinating neuropathy". Journal of Anatomy. 200 (4): 331–9. doi:10.1046/j.1469-7580.2002.00041.x. PMC 1570692. PMID 12090400.

- ^ Hadden, Robert D. M.; Marreno, Fabrizio (2016-12-28). "Switch from intravenous to subcutaneous immunoglobulin in CIDP and MMN: improved tolerability and patient satisfaction". Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 8 (1): 14–19. doi:10.1177/1756285614563056. ISSN 1756-2856. PMC 4286942. PMID 25584070.

- ^ Odaka M, Tatsumoto M, Susuki K, Hirata K, Yuki N (2005). "Intractable chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy treated successfully with ciclosporin". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 76 (8): 1115–20. doi:10.1136/jnnp.2003.035428. PMC 1739743. PMID 16024890.

- ^ Rajabally, Yusuf A. (2017). "Unconventional treatments for chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy". Neurodegenerative Disease Management. 7 (5): 331–342. doi:10.2217/nmt-2017-0017. PMID 29043889.

- ^ Burman, Joachim; Tolf, Andreas; Hägglund, Hans; Askmark, Håkan (2018-02-01). "Autologous haematopoietic stem cell transplantation for neurological diseases". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 89 (2): 147–155. doi:10.1136/jnnp-2017-316271. ISSN 0022-3050. PMC 5800332. PMID 28866625.

- ^ Lewis, RA; Sumner, AJ; Brown, MJ; Asbury, AK (September 1982). "Multifocal demyelinating neuropathy with persistent conduction block". Neurology. 32 (9): 958–64. doi:10.1212/wnl.32.9.958. PMID 7202168. S2CID 40027684.

- ^ Dyck, Peter James; O'Brien, Peter C.; Oviatt, Karen F.; Dinapoli, Robert P.; Daube, Jasper R.; Bartleson, John D.; Mokri, Bahram; Swift, Thomas; Low, Phillip A.; Windebank, Anthony J. (February 1982). "Prednisone improves chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy more than no treatment". Annals of Neurology. 11 (2): 136–141. doi:10.1002/ana.410110205. PMID 7041788. S2CID 24567176.

- ^ Parry, Gareth J.; Clarke, Stephen (February 1988). "Multifocal acquired demyelinating neuropathy masqurading as motor neuron disease". Muscle & Nerve. 11 (2): 103–107. doi:10.1002/mus.880110203. PMID 3343985. S2CID 21481288.

- ^ Pestronk, A; Cornblath, DR; Ilyas, AA; Baba, H; Quarles, RH; Griffin, JW; Alderson, K; Adams, RN (July 1988). "A treatable multifocal motor neuropathy with antibodies to GM1 ganglioside". Annals of Neurology. 24 (1): 73–8. doi:10.1002/ana.410240113. PMID 2843079. S2CID 44845902.

- ^ Nobile-Orazio, Eduardo (April 2001). "Multifocal motor neuropathy". Journal of Neuroimmunology. 115 (1–2): 4–18. doi:10.1016/S0165-5728(01)00266-1. PMC 1073940. PMID 11282149.

- ^ van Doorn, Pieter A.; Garssen, Marcel P.J. (October 2002). "Treatment of immune neuropathies". Current Opinion in Neurology. 15 (5): 623–631. doi:10.1097/00019052-200210000-00014. PMID 12352007. S2CID 29950514.

- ^ Lewis, Richard Alan (October 2007). "Neuropathies associated with conduction block". Current Opinion in Neurology. 20 (5): 525–530. doi:10.1097/WCO.0b013e3282efa143. PMID 17885439. S2CID 32166227.

- ^ Viala, K; Renié, L; Maisonobe, T; Béhin, A; Neil, J; Léger, JM; Bouche, P (September 2004). "Follow-up study and response to treatment in 23 patients with Lewis-Sumner syndrome". Brain : A Journal of Neurology. 127 (Pt 9): 2010–7. doi:10.1093/brain/awh222. PMID 15289267.

- ^ Rajabally, Yusuf A.; Chavada, Govindsinh (February 2009). "Lewis-sumner syndrome of pure upper-limb onset: Diagnostic, prognostic, and therapeutic features". Muscle & Nerve. 39 (2): 206–220. doi:10.1002/mus.21199. PMID 19145651. S2CID 43478826.

- ^ "Riley v. Secretary of Health and Human Services, Case No. 16-262V". United States Court of Federal Claims. July 30, 2019.

- ^ "United States Court of Federal Claims Opinions/Orders". United States Court of Federal Claims. October 24, 2019. Retrieved October 24, 2019.

외부 링크

- NIDS에서의 CIDP

- GBS CIDP Foundation International의 CIDP