글리오마

Glioma| 글리오마 | |

|---|---|

| |

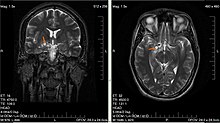

| WHO 2급 왼쪽 두정엽의 교종(뇌 CT 스캔), | |

| 전문 | 종양학 |

신경교종은 뇌나 [1]척추의 신경교세포에서 시작되는 종양의 일종이다.신경교종은 모든 뇌종양과 중추신경계 종양의 약 30퍼센트 그리고 모든 악성 뇌종양의 80%[2]를 차지한다.

징후 및 증상

신경교종의 증상은 중추신경계의 어느 부분이 영향을 받느냐에 따라 달라집니다.뇌교종은 두개내 압력 상승의 결과로 두통, 구토, 발작, 그리고 뇌신경 장애를 일으킬 수 있다.시신경의 교종은 시력을 잃을 수 있다.척수 신경교종은 사지에 통증, 약함 또는 마비를 일으킬 수 있다.신경교종은 보통 혈류에 의해 전이되지 않지만, 뇌척수액을 통해 퍼지고 척수로 "하강 전이"를 일으킬 수 있습니다.복잡한 시각 환각은 저급 신경교종의 [3]증상으로 묘사되어 왔다.

뇌신경 이상(특히 뇌신경 VII와 하부 볼바 신경)을 일으키는 중추신경계의 아급성 장애를 가진 아이, 긴 촉각의 징후, 경련에 보조적인 불안정한 걸음걸이, 그리고 일부 행동 변화가 교종을 [4]가질 가능성이 가장 높다.

원인들

유전병

교종의 정확한 원인은 알려지지 않았다.신경섬유종(type 1, type 2)이나 결핵성 경화증 콤플렉스와 같은 유전성 질환은 [5]발병하는 경향이 있는 것으로 알려져 있다.다른 종양유전자들이 [6]신경교종의 발달에 협력할 수 있다.

다이어트

식이요법과 비타민 보충에 대한 일부 연구는 식이성 N-니트로소 화합물이 소아 및 성인 뇌종양의 위험에 영향을 미칠 수 있다고 지적하는 것으로 보인다.연구자들은 일부 연구에서 뇌종양 환자들(또는 그들의 엄마들)이 대조군보다 일반적으로 더 많은 치료된 음식을 먹는 것을 관찰했다.최근에 Drs.Lee, Wrensch와 다른 사람들은 교종이 있는 성인들은 경화 식품과 비타민 C가 풍부한 과일과 채소가 적은 식단을 섭취할 가능성이 더 높고 아질산염과 비타민 C가 적은 식단을 섭취할 가능성이 더 높다는 것을 발견했다.그 효과는 여자보다 남자에게서 더 두드러졌다.그러나, 경화식품의 소비 증가에 따른 위험 증가와 과일, 채소, 항산화 비타민의 소비 증가에 따른 위험 감소의 패턴은 야채의 소비 증가와 아마도 과일의 소비 감소와 관련이 있다는 것을 보여주는 다른 암 연구와 양립할 [7]수 있다.

방사능

신경교종과 휴대전화의 전자파 복사 사이의 연관성은 아직 결정적으로 [8]증명되지 않았다.NIH의 국립[11] 암 연구소 검토와 수많은 [12]인용문 및 [13]FCC에서 요약한 바와 같이, 여러 대규모 연구에서 결정적인 증거를 찾지 못했지만,[9][10] 가능한 것으로 간주되었다.하지만, 더 많은 연구가 여전히 거기에는 관계가 없는 NIH의 국립 환경 보건 과학원 가장 최근의 보도 자료 진행 중인 study[14]을 논의했다 하지만 통제단 퇴적물의 일종과 함께 할 수 없었던 문제들 보인다 가볍게 긍정적인 results,[15] 보여 주고 있는지 확인하는 견실한 증거 확보를 위해 추진되고 있는.제작 산만성숙하게[16])

사이토메갈로바이러스 감염

몇몇 연구들은 교아종이 세포갈로바이러스에 감염되어 있으며, 이것이 [17][18][19]종양의 발생을 앞당길 수 있다는 것을 암시하고 있다고 보고했다.하지만, 최근의 심층적인 연구들이 바이러스 감염과 교종 [20]성장 사이의 연관성을 발견하지 못함에 따라, 이것은 논란이 많은 의견이다.또한 이전 연구들이 거짓 양성 항체 염색 [21]아티팩트의 영향을 받았을 수 있다는 증거도 있다.

기타 원인

일부 연구는 농부들이 일반 인구에 비해 신경교종 발생률이 높다는 것을 보여주었지만, 가축이나 거름에 노출되는 것은 신경교종과 [22][23]관련이 없다.최근의 연구들은 농업과 교종 사이의 연관성을 발견하지 못했다; 비슷한 상반된 데이터는 교사와 교종에 관한 것이다.좀 더 일관된 데이터에 따르면 건축가, 평가관, 소매업자, 정육점 및 엔지니어가 더 높은 [24]신경교종 비율을 보입니다.대부분의 연구는 살충제 노출이 아마도 교종의 원인이 아니라는 것을 발견했지만, 소수의 연구들은 [24][25][26][27]연관성을 발견했다.

DNA 복구 유전자의 유전 다형성

DNA 수복 유전자 ERCC1, ERCC2(XPD) 및 XRCC1의 생식선(상속되는) 다형성은 교종의 [28]위험을 증가시킨다.이것은 DNA 손상의 변화 또는 불충분한 복구가 교종의 형성에 기여함을 나타낸다.DNA 손상은 일반적으로 [29]암으로 진행되는 주요 원인일 수 있다.과도한 DNA 손상은 트랜슬레이션 합성을 통해 돌연변이를 일으킬 수 있다.또한 불완전한 DNA 복구는 후생유전학적 변화 또는 [30][31]후생변화를 일으킬 수 있다.이러한 돌연변이와 에피메이션은 세포에 증식적 이점을 제공할 수 있으며, 이는 자연선택의 과정에 의해 [29]암으로 진행될 수 있다.

DNA 복구 유전자의 후생적 억제는 종종 산발성 교아세포종에서 발견된다.예를 들어 교아종 [32][33]검체의 51%~66%에서 DNA 복구 유전자 MGMT 프로모터의 메틸화가 관찰되었다.또한 일부 교아세포종에서는 다른 유형의 후생유전변화에 의해 MGMT 단백질이 결핍되어 있다.MGMT 단백질 발현은 또한 MGMT 단백질을 생성하는 MGMT 메신저 [33]RNA의 능력을 저해하는 마이크로RNA의 증가된 수치로 인해 감소될 수 있다.장 외 연구진은 [34]메틸화 MGMT 촉진제가 없는 교아세포종에서 마이크로RNA miR-181d의 수준은 MGMT의 단백질 발현과 역상관되며 miR-181d의 직접 표적은 MGMT MRNA 3'UTR(MGMT 메신저의 [35]3대 미번역 영역)임을 발견했다.

또 다른 DNA 복구 단백질인 ERCC1의 발현 후생유전학적 감소는 32개의 [36]교종에서 발견되었다.테스트된 32개의 교종 중 17개(53%)에 대해 ERCC1 단백질 발현이 감소하거나 누락되었습니다.12개의 교종(37.5%)의 경우 이러한 감소는 ERCC1 프로모터의 메틸화에 기인했다.ERCC1 단백질 발현을 감소시킨 나머지 5개 교종의 경우, 감소는 ERCC1 [37]발현에 영향을 미치는 마이크로RNA의 후생유전학적 변화 때문일 수 있다.

DNA 수복 유전자의 발현이 감소하면 정상보다 높은 수준의 세포에 DNA 손상이 축적되고, 이러한 과도한 손상은 [38][39][40]돌연변이 빈도를 증가시킨다.교종의 돌연변이는 이소질산탈수소효소([41]IDH) 1 또는 2 유전자에서 자주 발생한다.이러한 돌연변이 중 하나(대부분 IDH1)는 낮은 등급의 교종과 2차 높은 등급의 교종의 [42]약 80%에서 발생한다.왕 외 [43]연구진은 IDH1과 IDH2 돌연변이 세포가 히스톤과 DNA 프로모터 메틸화 변화에 중요한 핵심 효소의 촉매 부위에 결합하는 과도한 대사 중간체 2-히드록시글루타르산염을 생성한다고 지적했다.따라서 IDH1과 IDH2의 돌연변이는 "DNA CpG 아일랜드 메틸레이터 표현형(CIMP)"[44][45]을 생성하며, 이는 DNA 복구 유전자 MGMT 및 ERCC1과 같은 종양 억제 유전자의 프로모터 과메틸화와 부수적 소음화를 일으킨다.반면 코헨 외 연구진과 [42]몰레나 외 [41]연구진은 IDH1 또는 IDH2의 돌연변이가 산화 스트레스를 증가시킬 수 있다고 지적했다.DNA에 대한 증가된 산화적 손상은 돌연변이 유발될 수 있다.이는 IDH1 돌연변이 교종 [46]세포에서 증가하는 DNA 이중사슬 단절에 의해 뒷받침된다.따라서 IDH1 또는 IDH2 돌연변이는 주로 어떤 역할을 하는지는 명확하지 않지만 교종 발암에서 드라이버 돌연변이로 작용한다.장기간에 걸쳐 두 개 이상의 생체검사를 받은 뇌교종 환자 51명을 대상으로 한 연구는 IDH1 유전자의 돌연변이가 p53 돌연변이 또는 1p/19q의 헤테로 접합성 손실이 발생하기 전에 발생했다는 것을 보여주며, IDH1 돌연변이가 초기 운전자 [47]돌연변이라는 것을 보여준다.

병태생리학

고악성 신경교종은 혈관성 종양으로 [48]광범위하게 침투하는 경향이 있다.그들은 괴사와 저산소증의 광범위한 영역을 가지고 있다.종종 종양의 성장은 종양 근처의 혈액-뇌 장벽의 붕괴를 일으킨다.일반적으로, 고악성 신경교종은 외과적 절제술이 완료된 후에도 거의 항상 다시 자라기 때문에 흔히 재발성 [medical citation needed][49]뇌암이라고 불립니다.

반대로, 저급 신경교종은 천천히, 종종 수년에 걸쳐 성장하며, 성장하여 [medical citation needed]증상을 일으키지 않는 한 치료 없이 따라갈 수 있다.

몇몇 후천적 유전자 돌연변이가 교종에서 발견되었다.종양억제단백질 53(p53)은 질병 [50]초기에 돌연변이를 일으킨다.p53은 "게놈의 수호자"이며, DNA와 세포 복제 중에 DNA가 올바르게 복제되고 DNA가 돌연변이가 되어 고칠 수 없는 경우 세포 파괴(아포토시스)를 한다.p53 자체가 변이되면 다른 돌연변이도 살아남을 수 있다.또 다른 종양 억제 유전자인 포스파타아제 및 텐신 호몰로그(PTEN)는 그 자체를 잃거나 돌연변이를 일으킨다.평소 세포분열을 자극하는 성장인자인 표피성장인자 수용체가 증폭돼 세포가 너무 많이 분열하도록 자극한다.이 돌연변이가 함께 세포 분열을 억제할 수 없게 만들어 암의 특징이다.2009년 IDH1과 IDH2의 돌연변이는 메커니즘의 일부이며 [51]예후가 좋지 않은 것으로 밝혀졌다.

진단.

분류

신경교종은 세포 유형, 등급 및 [citation needed]위치에 따라 분류됩니다.

셀 유형별

신경교종은 조직학적 특징을 공유하는 세포의 특정 유형에 따라 이름이 붙여지지만, 반드시 그 기원이 되는 것은 아니다.주요 교종 유형은 다음과 같습니다.[52]

- 상완종 : 상완세포

- 성상세포종: 성세포(교아세포종 다형종은 악성 성상세포종이며 성인에게서 가장 흔한 1차 뇌종양)

- 올리고덴드로글리오마: 올리고덴드로사이트

- 뇌간교종: 뇌간에서 발생

- 시신경교종 : 시신경 내 또는 그 주변에 발생

- 올리고아스트로사이토마스와 같은 혼합교종은 다른 종류의 아교세포를 포함한다.

학년별

교종은 종양의 병리학적 평가에 의해 결정되는 등급에 따라 더욱 분류된다.뇌종양 검체의 신경병리학적 평가와 진단은 WHO 중추신경계 [53][54]종양 분류에 따라 수행됩니다.

- 생물학적으로 양성인 신경교종 [WHO grade I]은 비교적 위험이 낮으며 위치에 따라 수술로 제거할 수 있습니다

- 저급 신경교종 [WHO grade II]은 잘 분화되며(무형성이 아님), 양성 성향을 보이고 환자에게 더 나은 예후를 나타내는 경향이 있다.그러나 재발률이 균일하고 시간이 지남에 따라 등급이 상승하기 때문에 악성으로 분류해야 한다.

- 고급 [WHO 등급 III-]IV] 신경교종은 미분화 또는 무아플라스틱이며 악성이며 예후가 더 나쁘다.

사용되는 수많은 등급 체계 중 가장 일반적인 것은 성상세포종에 대한 세계보건기구(WHO) 등급 체계로, 종양이 I(최저 진행 질환-최고 예후)에서 IV(최저 진행 질환-최저 예후)로 등급 분류된다.

장소별

신경교종은 천막이라고 불리는 뇌의 막 위에 있는지 아래에 있는지에 따라 분류될 수 있다.천막은 대뇌와 소뇌를 분리한다.

- 초치석은 대뇌의 텐토리움 위에 있으며 대부분 성인에게서 발견된다(70%).[55]

- 영아기는 소뇌의 텐토리움 아래에 있으며 대부분 어린이에게서 발견된다(70%).[55]

- 뇌간 종양은 뇌간 종아리 안에 있다.뇌간은 세 부분으로 이루어져 있다; 뇌간은 호흡과 같은 중요한 기능을 통제하고, 이러한 부분에 대한 수술을 극도로 위험하게 만든다.

치료

뇌교종의 치료는 위치, 세포 유형, 악성종양의 정도에 따라 달라집니다.종종 치료는 수술, 방사선 치료, 화학 요법을 사용하는 복합적인 접근법이다.방사선 치료와 수반성 테모졸로마이드로 치료했을 때 장기 생존이 관찰되었다.방사선 치료는 주 5일 6주 동안 총 60 Gy로 실시되었다.테모졸로마이드는 방사선 치료 중 매일 체표면적 1m2당 75mg의 용량으로 투여됐다.방사선 치료가 추가로 종료되면 28일 [56]주기 동안 5일 동안 테모졸로마이드를 6회 투여했다.방사선 치료는 외부 빔 방사선 또는 방사선 수술을 이용한 입체 접근 방식의 치료입니다.척수종양은 수술과 방사선으로 치료할 수 있다.테모졸로마이드는 외래 환경에서 쉽게 투여할 수 있고 혈액-뇌 장벽을 효과적으로 [57]넘을 수 있는 화학요법 약물이다.면역요법을 통한 치료는 일부 신경교종에 [58][59]도움을 줄 수 있다.용혈 바이러스와 같은 실험 치료법은 임상 실험에서는 잠재적인 치료 효과를 보였지만 [60]임상 실험에서는 사용이 승인되지 않았다.

난치병

재발성 고악도 교아종의 경우, 최근의 연구는 기존의 화학요법과 함께 bevacizumab과 같은 혈관신생 차단제를 이용하여 고무적인 [61]결과를 얻었다.

상대적 효과

2017년 메타 분석에서는 저급 신경교종을 [62]가진 사람의 초기 수술 관리 옵션으로 수술 절제술과 조직검사를 비교했다.결과는 확실한 결정을 내리기에는 [62]증거가 불충분하다는 것을 보여준다.악성 교종(고급)을 가진 사람들의 조직검사와 비교하여 외과적 절제술의 상대적 효과는 [63]알려져 있지 않다.

고급 교종의 경우, 2003년 메타 분석에서 방사선 치료와 방사선 치료 및 화학 치료를 비교했다.방사선 [64]치료와 함께 화학요법을 사용하는 것에 비해 작지만 분명한 개선을 보였다.2019년 메타 분석에 따르면 덜 공격적인 신경교종을 가진 사람들의 경우 방사선 치료가 장기적인 신경인지 부작용의 [65]위험을 증가시킬 수 있다.한편, 화학 방사선 [65]치료와 관련된 장기적인 신경인지 부작용이 있는지에 대한 증거는 불확실하다.

테모졸로마이드는 방사선 치료에만 [57]비해 GBM(Glioblastoma Multiforme) 치료에 효과적이다.2013년 메타분석 결과 테모졸로마이드는 생존을 연장하고 진행을 지연시키지만 혈액 합병증, 피로감,[57] 감염 등 부작용 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다.GBM이 재발한 사람은 테모졸로마이드를 화학요법과 비교할 때 진행시간이나 삶의 질은 개선될 수 있지만 테모졸로마이드의 [57]치료와 함께 전체적인 생존은 개선되지 않는다.증거는 화학요법을 받은 적이 없는 재발성 고악성 신경교종 환자의 경우 테모졸로마이드에 의한 치료 또는 PCV(프로카르바진, 로무스틴 및 빈크리스틴)[66]로 알려진 화학요법 멀티드래그 사이에 유사한 생존 및 진행 시간 결과가 있음을 시사한다.

23개의 초기 저급 신경교종과 같은 환자의 재발 종양에 대한 돌연변이 분석은 테모졸로마이드의 이점과 사용에 도전했다.연구 결과 환자의 저급 뇌종양을 제거하고 테모졸로마이드를 추가로 투여했을 때 재발 종양 10배 중 6배는 더 공격적이고 대체 종양과 더 많은 [67]돌연변이를 획득하는 것으로 나타났다.마지막 저자 중 한 명인 코스텔로는 "그들은 돌연변이 수가 20배에서 50배 증가했다.첫 번째 종양에 50개의 돌연변이가 있었고 재발에 60개의 돌연변이가 있었을지도 모르는 혼자 수술을 받은 환자입니다.하지만 TMZ를 받은 환자는 2000개의 돌연변이가 [68]재발할 수 있습니다."또한 새로운 돌연변이는 테모졸로마이드에 의해 유도되는 돌연변이의 알려진 특징을 갖는 것으로 검증되었다.특정 뇌종양 치료를 위한 테모졸로마이드가 충분히 고려되어야 한다는 연구결과가 나왔다.테모졸로마이드의 분별없는 사용은 환자의 예후를 더 낮추거나 부담을 증가시킬 수 있다.테모졸로마이드 유도 돌연변이의 메커니즘과 새로운 조합 접근방식에 대한 추가적인 이해는 [medical citation needed]유망할 수 있다.

예후

이 섹션은 업데이트해야 합니다.지난 업데이트:( 보.mw-parser-output cite.citation{font-style:상속을 하다;word-wrap:break-word}.mw-parser-output.citation q{인용:")"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation:목표{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output.id-lock-freea,.mw-parser-output .citation{.cs1-lock-free.배경:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9pxno-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limiteda,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limiteda,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration{.배경:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9pxno-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription{.배경:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9pxno-repeat}.mw-parser-output{배경 .cs1-ws-icon:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1emcenter/12pxno-repeat}.mw.-parser-output .cs1-code{색:상속을 하다;배경:상속을 하다;국경 아무 것도 없고 패딩: 물려받다}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{디스플레이:아무도, 색:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{색:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{디스플레이:아무도, 색:#3a3, margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{:95%font-size}.mw-parser-output .cs1-kern-left{.Padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation 24711712 .mw-selflink{font-weight:상속}PMID 더 좋은 소스)(9월 2020년). |

신경교종의 예후는 환자가 보이는 종양의 등급(WHO 시스템 점수)과 관련하여 주어진다.일반적으로 WHO 등급 I 이상(양성 종양과 대조적으로 악성 종양)으로 나타나는 종양은 수년(WHO 등급 II/II)에서 월(WHO 등급 [48][69]IV)까지 다양한 최종 사망을 초래하는 예후를 가진다.또한 예후는 세포 아형에 따라 결정될 수 있으며, 이는 예후에도 영향을 미칠 수 있다.

낮은 등급

저급성 종양의 경우 예후가 다소 낙관적이다.저급성 신경교종 진단을 받은 환자는 일반 [70]인구의 일치 환자보다 사망할 확률이 17배 높다.연령에 따라 표준화된 10세 상대 생존율은 47%[70]였다.한 연구는 저급성 과두근종 환자의 평균 생존 [71]기간은 11.6년이라고 보고했고, 다른 연구는 16.[72]7년이라고 보고되었다.불행히도, 낮은 등급(WHO 등급 II)의 약 70%가 5~10년 내에 높은 등급의 종양으로 진행될 것이다.

하이 그레이드

이 그룹은 성상세포종과 교아세포종 다형종을 포함한다.무아플라스틱(WHO grade III) 교종의 전체 평균 생존 기간은 약 3년인 반면, 교아종 다형종은 c. 15개월로 [73]전체 생존 중위수가 낮다.

수술 후 방사선 치료는 수술 후 방사선 치료를 받지 않는 것에 비해 기능이 양호하고 교종이 높은 성인의 생존을 향상시킨다.특히 60세 이상 [74]교아세포종 환자의 경우 저분열 방사선 치료는 기존 방사선 치료와 유사한 생존 효과를 가진다.

확산성 진성 교종

비만성 내인성 교종은 주로 5세에서 [75]7세 사이의 어린이에게 영향을 미친다.DIPG를 사용한 중간 생존 시간은 12개월 [76]미만입니다.종양을 제거하는 수술은 일반적으로 DIPG에 불가능하거나 권장되지 않습니다.그 성질상, 이러한 종양은 뇌간 전체에 걸쳐 확산되어 정상적인 신경 세포 사이에서 자라납니다.공격적인 수술은 팔과 다리의 움직임, 눈의 움직임, 삼키기, 호흡, 그리고 심지어 [77][78][unreliable medical source?]의식에 필수적인 신경 구조에 심각한 손상을 입힐 것이다.마약 후보자들에 대한 재판은 [79]성공하지 못했다.그 병은 주로 방사선 치료만으로 [medical citation needed]치료된다.

IDH1 및 IDH2 변환된 교종

IDH1 또는 IDH2 중 하나의 돌연변이를 가진 교종 환자는 야생형 IDH1/2 유전자를 가진 교종 환자에 비해 상대적으로 생존이 유리하다.WHO 등급 III 교종에서 IDH1/2 돌연변이 교종은 중앙 예후가 약 3.5년인 반면, IDH1/2 야생 교종은 중앙 전체 생존 기간이 1.5년으로 [41]저조한 성과를 보였다.교모세포종의 경우 차이가 더 큽니다.여기서 IDH1/2 야생형 교아세포종은 중앙 전체 생존 기간이 1년인 반면 IDH1/2 돌연변이 교아세포종은 중앙 전체 생존 기간이 3년 [80]이상이다.

레퍼런스

- ^ Mamelak AN, Jacoby DB (March 2007). "Targeted delivery of antitumoral therapy to glioma and other malignancies with synthetic chlorotoxin (TM-601)". Expert Opinion on Drug Delivery. 4 (2): 175–86. doi:10.1517/17425247.4.2.175. PMID 17335414. S2CID 20356267.

- ^ Goodenberger ML, Jenkins RB (December 2012). "Genetics of adult glioma". Cancer Genetics. 205 (12): 613–21. doi:10.1016/j.cancergen.2012.10.009. PMID 23238284.

- ^ Lim A, Weir P, O'Brien TJ, Kaye AH (January 2011). "Complex visual hallucinations as a presentation of temporal low-grade glioma". Journal of Clinical Neuroscience. 18 (1): 157–9. doi:10.1016/j.jocn.2010.07.112. PMID 20965734. S2CID 34392868.

- ^ 프레테스트 소아과 224페이지

- ^ Reuss D, von Deimling A (2009). "Hereditary tumor syndromes and gliomas". Recent Results in Cancer Research. Fortschritte der Krebsforschung. Progres dans les Recherches Sur le Cancer. Recent Results in Cancer Research. 171: 83–102. doi:10.1007/978-3-540-31206-2_5. ISBN 978-3-540-31205-5. PMID 19322539.

- ^ Radner H, el-Shabrawi Y, Eibl RH, Brüstle O, Kenner L, Kleihues P, Wiestler OD (1993). "Tumor induction by ras and myc oncogenes in fetal and neonatal brain: modulating effects of developmental stage and retroviral dose". Acta Neuropathologica. 86 (5): 456–65. doi:10.1007/bf00228580. PMID 8310796. S2CID 2972931.

- ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 November 2018. Retrieved 7 November 2016.

{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)[인용필수] - ^ Söderqvist F, Carlberg M, Hansson Mild K, Hardell L (December 2011). "Childhood brain tumour risk and its association with wireless phones: a commentary". Environmental Health. 10 (106): 106. doi:10.1186/1476-069X-10-106. PMC 3278351. PMID 22182218.

- ^ Morgan LL, Kesari S, Davis DL (2014). "Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences". Journal of Microscopy and Ultrastructure. 4 (2): 197–204. doi:10.1016/j.jmau.2014.06.005.

- ^ "IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans" (PDF) (Press release). IARC. 31 May 2011.

- ^ "Cell Phones and Cancer Risk". National Cancer Institute. Retrieved 29 May 2016.

- ^ "Cell Phones and Cancer Risk (References)". National Cancer Institute. Retrieved 29 May 2016.

- ^ "Wireless Devices and Health Concerns". Federal Communications Commission (FCC). 26 May 2011. Retrieved 29 May 2016.

- ^ "Media Telebriefing: NTP Cell Phone Radiofrequency Radiation Study: Partial Release of Findings". www.niehs.nih.gov (Press release). Retrieved 29 May 2016.

- ^ Wyde M, Cesta M, Blystone C, et al. (1 January 2018). "Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposure)". bioRxiv 10.1101/055699.

- ^ Storrs C (27 May 2016). "Cell phone radiation increases cancers in rats, but should we worry?". CNN. Retrieved 29 May 2016.

- ^ Michaelis M, Baumgarten P, Mittelbronn M, Driever PH, Doerr HW, Cinatl J (February 2011). "Oncomodulation by human cytomegalovirus: novel clinical findings open new roads". Medical Microbiology and Immunology. 200 (1): 1–5. doi:10.1007/s00430-010-0177-7. PMID 20967552. S2CID 22444291.

- ^ Barami K (July 2010). "Oncomodulatory mechanisms of human cytomegalovirus in gliomas". Journal of Clinical Neuroscience. 17 (7): 819–23. doi:10.1016/j.jocn.2009.10.040. PMID 20427188. S2CID 6952978.

- ^ Dziurzynski K, Chang SM, Heimberger AB, Kalejta RF, McGregor Dallas SR, Smit M, et al. (March 2012). HCMV and Gliomas Symposium. "Consensus on the role of human cytomegalovirus in glioblastoma". Neuro-Oncology. 14 (3): 246–55. doi:10.1093/neuonc/nor227. PMC 3280809. PMID 22319219.

- ^ Strong, MJ; Blanchard E, 4th; Lin, Z; Morris, CA; Baddoo, M; Taylor, CM; Ware, ML; Flemington, EK (11 July 2016). "A comprehensive next generation sequencing-based virome assessment in brain tissue suggests no major virus - tumor association". Acta Neuropathologica Communications. 4 (1): 71. doi:10.1186/s40478-016-0338-z. PMC 4940872. PMID 27402152.

- ^ Holdhoff, M; Guner, G; Rodriguez, FJ; Hicks, JL; Zheng, Q; Forman, MS; Ye, X; Grossman, SA; Meeker, AK; Heaphy, CM; Eberhart, CG; De Marzo, AM; Arav-Boger, R (15 June 2017). "Absence of Cytomegalovirus in Glioblastoma and Other High-grade Gliomas by Real-time PCR, Immunohistochemistry, and In Situ Hybridization". Clinical Cancer Research. 23 (12): 3150–3157. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-1490. PMC 5474132. PMID 28034905.

- ^ Efird JT, Davies SW, O'Neal WT, Anderson EJ (2014). "Animal viruses, bacteria, and cancer: a brief commentary". Frontiers in Public Health. 2: 14. doi:10.3389/fpubh.2014.00014. PMC 3923154. PMID 24592380.

- ^ Ruder AM, Carreón T, Butler MA, Calvert GM, Davis-King KE, Waters MA, et al. (June 2009). "Exposure to farm crops, livestock, and farm tasks and risk of glioma: the Upper Midwest Health Study". American Journal of Epidemiology. 169 (12): 1479–91. doi:10.1093/aje/kwp075. PMID 19403843.

- ^ a b Ostrom QT, Bauchet L, Davis FG, Deltour I, Fisher JL, Langer CE, et al. (July 2014). "The epidemiology of glioma in adults: a "state of the science" review". Neuro-Oncology. 16 (7): 896–913. doi:10.1093/neuonc/nou087. PMC 4057143. PMID 24842956.

- ^ "Women's Safety and Health Issues at Work: Job Area: Agriculture". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Archived from the original on 22 August 2015. Retrieved 20 June 2015.

- ^ Carreón T, Butler MA, Ruder AM, Waters MA, Davis-King KE, Calvert GM, et al. (May 2005). "Gliomas and farm pesticide exposure in women: the Upper Midwest Health Study". Environmental Health Perspectives. 113 (5): 546–51. doi:10.1289/ehp.7456. PMC 1257545. PMID 15866761.

- ^ Yiin JH, Ruder AM, Stewart PA, Waters MA, Carreón T, Butler MA, et al. (June 2012). "The Upper Midwest Health Study: a case-control study of pesticide applicators and risk of glioma". Environmental Health. 11: 39. doi:10.1186/1476-069X-11-39. PMC 3406961. PMID 22691464.

- ^ Adel Fahmideh M, Schwartzbaum J, Frumento P, Feychting M (June 2014). "Association between DNA repair gene polymorphisms and risk of glioma: a systematic review and meta-analysis". Neuro-Oncology. 16 (6): 807–14. doi:10.1093/neuonc/nou003. PMC 4022225. PMID 24500421.

- ^ a b Bernstein, Carol; R., Anil; Nfonsam, Valentine; Bernstei, Harris (22 May 2013), Chen, Clark (ed.), "DNA Damage, DNA Repair and Cancer", New Research Directions in DNA Repair, InTech, doi:10.5772/53919, ISBN 978-953-51-1114-6, retrieved 3 July 2022

- ^ Cuozzo C, Porcellini A, Angrisano T, Morano A, Lee B, Di Pardo A, et al. (July 2007). "DNA damage, homology-directed repair, and DNA methylation". PLOS Genetics. 3 (7): e110. doi:10.1371/journal.pgen.0030110. PMC 1913100. PMID 17616978.

- ^ O'Hagan HM, Mohammad HP, Baylin SB (August 2008). "Double strand breaks can initiate gene silencing and SIRT1-dependent onset of DNA methylation in an exogenous promoter CpG island". PLOS Genetics. 4 (8): e1000155. doi:10.1371/journal.pgen.1000155. PMC 2491723. PMID 18704159.

- ^ Skiriute D, Vaitkiene P, Saferis V, Asmoniene V, Skauminas K, Deltuva VP, Tamasauskas A (June 2012). "MGMT, GATA6, CD81, DR4, and CASP8 gene promoter methylation in glioblastoma". BMC Cancer. 12: 218. doi:10.1186/1471-2407-12-218. PMC 3404983. PMID 22672670.

- ^ a b Spiegl-Kreinecker S, Pirker C, Filipits M, Lötsch D, Buchroithner J, Pichler J, et al. (January 2010). "O6-Methylguanine DNA methyltransferase protein expression in tumor cells predicts outcome of temozolomide therapy in glioblastoma patients". Neuro-Oncology. 12 (1): 28–36. doi:10.1093/neuonc/nop003. PMC 2940563. PMID 20150365.

- ^ Zhang W, Zhang J, Hoadley K, Kushwaha D, Ramakrishnan V, Li S, et al. (June 2012). "miR-181d: a predictive glioblastoma biomarker that downregulates MGMT expression". Neuro-Oncology. 14 (6): 712–9. doi:10.1093/neuonc/nos089. PMC 3367855. PMID 22570426.

- ^ Zhang, Wei; Zhang, Jing; Hoadley, Katherine; Kushwaha, Deepa; Ramakrishnan, Valya; Li, Shouwei; Kang, Chunsheng; You, Yongping; Jiang, Chuanlu; Song, Sonya Wei; Jiang, Tao (1 June 2012). "miR-181d: a predictive glioblastoma biomarker that downregulates MGMT expression". Neuro-Oncology. 14 (6): 712–719. doi:10.1093/neuonc/nos089. ISSN 1522-8517. PMC 3367855. PMID 22570426.

- ^ Chen HY, Shao CJ, Chen FR, Kwan AL, Chen ZP (April 2010). "Role of ERCC1 promoter hypermethylation in drug resistance to cisplatin in human gliomas". International Journal of Cancer. 126 (8): 1944–1954. doi:10.1002/ijc.24772. PMID 19626585.

- ^ Gao, Dan; Herman, James G.; Guo, Mingzhou (7 March 2016). "The clinical value of aberrant epigenetic changes of DNA damage repair genes in human cancer". Oncotarget. 7 (24): 37331–37346. doi:10.18632/oncotarget.7949. ISSN 1949-2553. PMC 5095080. PMID 26967246.

- ^ Narayanan L, Fritzell JA, Baker SM, Liskay RM, Glazer PM (April 1997). "Elevated levels of mutation in multiple tissues of mice deficient in the DNA mismatch repair gene Pms2". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 94 (7): 3122–7. Bibcode:1997PNAS...94.3122N. doi:10.1073/pnas.94.7.3122. PMC 20332. PMID 9096356.

- ^ Hegan DC, Narayanan L, Jirik FR, Edelmann W, Liskay RM, Glazer PM (December 2006). "Differing patterns of genetic instability in mice deficient in the mismatch repair genes Pms2, Mlh1, Msh2, Msh3 and Msh6". Carcinogenesis. 27 (12): 2402–8. doi:10.1093/carcin/bgl079. PMC 2612936. PMID 16728433.

- ^ Tutt AN, van Oostrom CT, Ross GM, van Steeg H, Ashworth A (March 2002). "Disruption of Brca2 increases the spontaneous mutation rate in vivo: synergism with ionizing radiation". EMBO Reports. 3 (3): 255–60. doi:10.1093/embo-reports/kvf037. PMC 1084010. PMID 11850397.

- ^ a b c Molenaar RJ, Radivoyevitch T, Maciejewski JP, van Noorden CJ, Bleeker FE (December 2014). "The driver and passenger effects of isocitrate dehydrogenase 1 and 2 mutations in oncogenesis and survival prolongation". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer. 1846 (2): 326–41. doi:10.1016/j.bbcan.2014.05.004. PMID 24880135.

- ^ a b Cohen AL, Holmen SL, Colman H (May 2013). "IDH1 and IDH2 mutations in gliomas". Current Neurology and Neuroscience Reports. 13 (5): 345. doi:10.1007/s11910-013-0345-4. PMC 4109985. PMID 23532369.

- ^ Wang P, Dong Q, Zhang C, Kuan PF, Liu Y, Jeck WR, et al. (June 2013). "Mutations in isocitrate dehydrogenase 1 and 2 occur frequently in intrahepatic cholangiocarcinomas and share hypermethylation targets with glioblastomas". Oncogene. 32 (25): 3091–100. doi:10.1038/onc.2012.315. PMC 3500578. PMID 22824796.

- ^ Toyota M, Ahuja N, Ohe-Toyota M, Herman JG, Baylin SB, Issa JP (July 1999). "CpG island methylator phenotype in colorectal cancer". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 96 (15): 8681–6. Bibcode:1999PNAS...96.8681T. doi:10.1073/pnas.96.15.8681. PMC 17576. PMID 10411935.

- ^ Nazemalhosseini Mojarad E, Kuppen PJ, Aghdaei HA, Zali MR (2013). "The CpG island methylator phenotype (CIMP) in colorectal cancer". Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench. 6 (3): 120–8. PMC 4017514. PMID 24834258.

- ^ Molenaar RJ, Botman D, Smits MA, Hira VV, van Lith SA, Stap J, et al. (November 2015). "Radioprotection of IDH1-Mutated Cancer Cells by the IDH1-Mutant Inhibitor AGI-5198". Cancer Research. 75 (22): 4790–802. doi:10.1158/0008-5472.CAN-14-3603. PMID 26363012.

- ^ Watanabe T, Nobusawa S, Kleihues P, Ohgaki H (April 2009). "IDH1 mutations are early events in the development of astrocytomas and oligodendrogliomas". The American Journal of Pathology. 174 (4): 1149–53. doi:10.2353/ajpath.2009.080958. PMC 2671348. PMID 19246647.

- ^ a b c d Maher EA, Furnari FB, Bachoo RM, Rowitch DH, Louis DN, Cavenee WK, DePinho RA (June 2001). "Malignant glioma: genetics and biology of a grave matter". Genes & Development. 15 (11): 1311–33. doi:10.1101/gad.891601. PMID 11390353.

- ^ Pasqualini, Claudia; Kozaki, Tatsuya; Bruschi, Marco; Nguyen, Thi Hai Hoa; Minard-Colin, Véronique; Castel, David; Grill, Jacques; Ginhoux, Florent (December 2020). "Modeling the Interaction between the Microenvironment and Tumor Cells in Brain Tumors". Neuron. 108 (6): 1025–1044. doi:10.1016/j.neuron.2020.09.018. ISSN 0896-6273. PMID 33065047. S2CID 222413763.

- ^ von Deimling A, Eibl RH, Ohgaki H, Louis DN, von Ammon K, Petersen I, et al. (May 1992). "p53 mutations are associated with 17p allelic loss in grade II and grade III astrocytoma". Cancer Research. 52 (10): 2987–90. PMID 1349850.

- ^ Yan H, Parsons DW, Jin G, McLendon R, Rasheed BA, Yuan W, et al. (February 2009). "IDH1 and IDH2 mutations in gliomas". The New England Journal of Medicine. 360 (8): 765–73. doi:10.1056/NEJMoa0808710. PMC 2820383. PMID 19228619.

- ^ "Gliomas". Johns Hopkins Medicine Health Library. Retrieved 19 April 2017.

- ^ Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, et al. (June 2016). "The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary". Acta Neuropathologica. 131 (6): 803–20. doi:10.1007/s00401-016-1545-1. PMID 27157931.

- ^ Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, eds. (2016). WHO classification of tumours of the central nervous system. World Health Organization (Revised 4th ed.). Lyon: International Agency for Research on Cancer. ISBN 9789283244929. OCLC 951745876.[페이지 필요]

- ^ a b Persaud-Sharma, Dharam; Burns, Joseph; Trangle, Jeran; Moulik, Sabyasachi (September 2017). "Disparities in Brain Cancer in the United States: A Literature Review of Gliomas". Medical Sciences. 5 (3): 16. doi:10.3390/medsci5030016. ISSN 2076-3271. PMC 5635804. PMID 29099032.

- ^ Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, et al. (10 March 2005). "Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma". New England Journal of Medicine. 352 (10): 987–96. doi:10.1056/nejmoa043330. PMID 15758009. S2CID 41340212.

- ^ a b c d Hart MG, Garside R, Rogers G, Stein K, Grant R (April 2013). "Temozolomide for high grade glioma". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 4 (4): CD007415. doi:10.1002/14651858.CD007415.pub2. PMC 6457743. PMID 23633341.

- ^ Platten M, Bunse L, Wick W, Bunse T (October 2016). "Concepts in glioma immunotherapy". Cancer Immunology, Immunotherapy. 65 (10): 1269–75. doi:10.1007/s00262-016-1874-x. PMID 27460064. S2CID 22635893.

- ^ Patel MA, Pardoll DM (July 2015). "Concepts of immunotherapy for glioma". Journal of Neuro-Oncology. 123 (3): 323–30. doi:10.1007/s11060-015-1810-5. PMC 4498978. PMID 26070552.

- ^ Suryawanshi YR, Schulze AJ (July 2021). "Oncolytic Viruses for Malignant Glioma: On the Verge of Success?". Viruses. 13 (7): 1294. doi:10.3390/v13071294. PMC 8310195. PMID 34372501.

- ^ Wong ET, Brem S (October 2007). "Taming glioblastoma: targeting angiogenesis". Journal of Clinical Oncology. 25 (30): 4705–6. doi:10.1200/JCO.2007.13.1037. PMID 17947716. S2CID 6164155.

- ^ a b Jiang B, Chaichana K, Veeravagu A, Chang SD, Black KL, Patil CG (April 2017). "Biopsy versus resection for the management of low-grade gliomas". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 4 (6): CD009319. doi:10.1002/14651858.CD009319.pub3. PMC 6478300. PMID 28447767.

- ^ Hart MG, Grant GR, Solyom EF, Grant R (June 2019). "Biopsy versus resection for high-grade glioma". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019 (6): CD002034. doi:10.1002/14651858.CD002034.pub2. PMC 6553559. PMID 31169915.

- ^ Glioma Meta-Analysis Trialists (GMT) Group; et al. (Glioma Meta-analysis Trialists Group) (2002). Stewart, Lesley (ed.). "Chemotherapy for high-grade glioma". The Cochrane Database of Systematic Reviews (4): CD003913. doi:10.1002/14651858.CD003913. PMID 12519620.

- ^ a b Lawrie TA, Gillespie D, Dowswell T, Evans J, Erridge S, Vale L, et al. (August 2019). "Long-term neurocognitive and other side effects of radiotherapy, with or without chemotherapy, for glioma". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 8: CD013047. doi:10.1002/14651858.cd013047.pub2. PMC 6699681. PMID 31425631.

- ^ Parasramka S, Talari G, Rosenfeld M, Guo J, Villano JL (July 2017). "Procarbazine, lomustine and vincristine for recurrent high-grade glioma". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (7): CD011773. doi:10.1002/14651858.cd011773.pub2. PMC 6483418. PMID 28744879.

- ^ Johnson BE, Mazor T, Hong C, Barnes M, Aihara K, McLean CY, et al. (January 2014). "Mutational analysis reveals the origin and therapy-driven evolution of recurrent glioma". Science. 343 (6167): 189–193. Bibcode:2014Sci...343..189J. doi:10.1126/science.1239947. PMC 3998672. PMID 24336570.

- ^ "Recurrent Brain Cancers Follow Distinctive Genetic Paths". University of California Santa Cruz. University of California San Francisco. Retrieved 17 June 2015.

- ^ Sanai N, Chang S, Berger MS (November 2011). "Low-grade gliomas in adults". Journal of Neurosurgery. 115 (5): 948–65. doi:10.3171/2011.7.JNS101238. PMID 22043865.

- ^ a b Smoll NR, Gautschi OP, Schatlo B, Schaller K, Weber DC (August 2012). "Relative survival of patients with supratentorial low-grade gliomas". Neuro-Oncology. 14 (8): 1062–9. doi:10.1093/neuonc/nos144. PMC 3408266. PMID 22773277.

- ^ Ohgaki H, Kleihues P (June 2005). "Population-based studies on incidence, survival rates, and genetic alterations in astrocytic and oligodendroglial gliomas". Journal of Neuropathology and Experimental Neurology. 64 (6): 479–89. doi:10.1093/jnen/64.6.479. PMID 15977639.

- ^ Olson JD, Riedel E, DeAngelis LM (April 2000). "Long-term outcome of low-grade oligodendroglioma and mixed glioma". Neurology. 54 (7): 1442–8. doi:10.1212/WNL.54.7.1442. PMID 10751254. S2CID 26335770.

- ^ Bleeker FE, Molenaar RJ, Leenstra S (May 2012). "Recent advances in the molecular understanding of glioblastoma". Journal of Neuro-Oncology. 108 (1): 11–27. doi:10.1007/s11060-011-0793-0. PMC 3337398. PMID 22270850.

- ^ Khan L, Soliman H, Sahgal A, Perry J, Xu W, Tsao MN (May 2020). "External beam radiation dose escalation for high grade glioma". Cochrane Database of Systematic Reviews. 5 (8): CD011475. doi:10.1002/14651858.CD011475.pub3. PMC 7389526. PMID 32437039.

- ^ "Patients & Families: Basic Facts". DIPG Registry. Archived from the original on 2 May 2014. Retrieved 1 May 2014.

- ^ Kebudi R, Cakir FB (October 2013). "Management of diffuse pontine gliomas in children: recent developments". Paediatric Drugs. 15 (5): 351–62. doi:10.1007/s40272-013-0033-5. PMID 23719782. S2CID 207491201.

- ^ Fisher PG, Breiter SN, Carson BS, Wharam MD, Williams JA, Weingart JD, et al. (October 2000). "A clinicopathologic reappraisal of brain stem tumor classification. Identification of pilocystic astrocytoma and fibrillary astrocytoma as distinct entities". Cancer. 89 (7): 1569–76. doi:10.1002/1097-0142(20001001)89:7<1569::aid-cncr22>3.0.co;2-0. PMID 11013373. S2CID 25562391.

- ^ Donaldson SS, Laningham F, Fisher PG (March 2006). "Advances toward an understanding of brainstem gliomas". Journal of Clinical Oncology. 24 (8): 1266–72. doi:10.1200/jco.2005.04.6599. PMID 16525181.

- ^ Jansen MH, van Vuurden DG, Vandertop WP, Kaspers GJ (February 2012). "Diffuse intrinsic pontine gliomas: a systematic update on clinical trials and biology". Cancer Treatment Reviews. 38 (1): 27–35. doi:10.1016/j.ctrv.2011.06.007. PMID 21764221.

- ^ Molenaar RJ, Verbaan D, Lamba S, Zanon C, Jeuken JW, Boots-Sprenger SH, et al. (September 2014). "The combination of IDH1 mutations and MGMT methylation status predicts survival in glioblastoma better than either IDH1 or MGMT alone". Neuro-Oncology. 16 (9): 1263–73. doi:10.1093/neuonc/nou005. PMC 4136888. PMID 24510240.

외부 링크

- 인간단백질지도의 글리오마

- 미국 뇌종양 협회:악성 신경교종

- 뇌 및 척추 종양:Hope Through Research (국립신경장애뇌졸중연구소)

- WHO의 글리오마 분류

- Glioma Images MedPix 데이터베이스