알데히드 탈수소효소

Aldehyde dehydrogenase| 알데히드 탈수소효소(NAD+) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| 식별자 | |||||||||

| EC 번호 | 1.2.1.3 | ||||||||

| CAS 번호. | 9028-86-8 | ||||||||

| 데이터베이스 | |||||||||

| 인텐츠 | IntEnz 뷰 | ||||||||

| 브렌다 | 브렌다 입력 | ||||||||

| 엑스퍼시 | 나이스자이메 뷰 | ||||||||

| 케그 | KEG 입력 | ||||||||

| 메타사이크 | 대사통로 | ||||||||

| 프리암 | 프로필 | ||||||||

| PDB 구조 | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||

| 진 온톨로지 | 아미고 / 퀵고 | ||||||||

| |||||||||

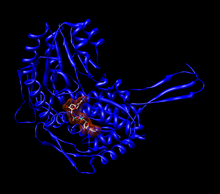

알데히드 탈수소효소(EC 1.2.1.3)는 알데히드의 산화를 촉진하는 효소군이다.[2] 알데히드(R–C(=O)–H)를 카르복실산(R–C(=O)–O–H)으로 변환한다. 산소는 물 분자에서 나온다. 현재까지 인간의 게놈 안에서 19개의 ALDH 유전자가 확인되었다. 이 유전자들은 외생적으로 그리고 내생적으로 생성된 알데히드의 해독을 포함한 다양한 생물학적 과정에 참여한다.

함수

알데히드 탈수소효소는 알데히드가 카르복실산에 산화를 일으키는 다형성 효소로[3] 간을 떠나 몸의 근육과 심장에 의해 대사된다.[3] 포유류에는 이러한 효소의 세 부류가 있다: 1급(낮은m K, 세포설), 2급(낮은 Km, 미토콘드리아), 3급(종양, 위, 각막 등으로 표현되는 높은 K)이다m. 세 가지 등급 모두 구성적 형태와 유도적 형태가 존재한다. ALDH1과 ALDH2는 알데히드 산화에 가장 중요한 효소로, 둘 다 54kDa 서브유닛으로 구성된 사중성 효소다. 이 효소들은 신체의 많은 조직에서 발견되지만 간에서 가장 높은 농도에 있다.[3]

활성 사이트

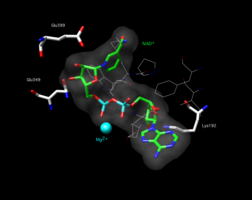

알데히드 탈수소효소 활성 부위는 효소의 여러 등급에 걸쳐 크게 보존되며, 서브유닛에 존재하는 아미노산의 수는 변할 수 있지만 부위의 전반적인 기능은 거의 변하지 않는다. 활성 부위는 알데히드의 분자 1개와+ NAD 또는+ NADP의 분자 1개에 결합되는데, 이 분자는 공동 인자 역할을 한다. 시스틴과 글루탐산염 분자는 알데히드 기질과 상호작용을 한다. 다른 많은 잔류물은 NAD(P)+와 상호 작용하여 제자리에 고정시킨다. 비록 마그네슘이 효소를 돕는 정도는 알데히드의 여러 종류에 따라 다르지만, 마그네슘은 효소 기능을 돕는 데 사용될 수 있다.

메커니즘

알데히드 탈수소화에 의해 촉매되는 전반적인 반응은 다음과 같다.

이 NAD(P)+ 의존 반응에서 알데히드는 효소 표면에서 확장된 채널을 통해 활성 부위로 들어간다. 활성 부위는 Rossmann 폴드를 포함하며, 공동 작용자와 폴드 사이의 상호작용이 활성 부위의 작용을 허용한다.[4]

활성 부위의 시스틴에서 나온 유황은 알데히드의 카보닐 탄소를 핵폭발한다. 수소는 하이드라이드(hydride)로 발차하여 NAD(P)+를 공격하여 NAD(P)H를 만든다. 효소의 활성 부위는 NAD(P)H를 통해 이소모르픽 변화를 거치게 되며, 물 분자가 기질에 접근할 수 있는 공간을 만든다. 물은 활성현장에서 글루탐산염에 의해 프라이밍되고, 물은 카르보닐 탄소를 핵폭발하여 유황을 떠나는 집단으로 차버린다.

병리학(알데히드 탈수소효소 결핍증)

ALDH2는 알코올 산화 시 아세트알데히드 저혈액을 유지하는 데 결정적인 역할을 한다.[6] 이 경로(에타놀에서 아세트알데히드로 아세테이트로 가는 길)에서 중간 구조물은 독성이 있을 수 있으며, 이러한 중간 물질을 제거할 수 없을 때 건강 문제가 발생한다.[3] 혈중 아세트알데히드 수치가 높으면 안면홍조, 연두, 두근거림, 메스꺼움, 일반적인 '행오버' 증상이 나타난다. 이러한 증상은 알코올 플러시 반응으로 알려진 의학적인 상태를 나타내며, "아시아 플러시" 또는 "동양 플러싱 증후군"[7]이라고도 알려져 있다.

ALDH2*2라고 불리는 알데히드 탈수소효소의 돌연변이 형태가 있으며, 여기서 리신 잔류물은 ALDH2 487 위치의 활성 부위의 글루타민산염을 대체한다.[8] 돌연변이 알레르기가 있는 동형체 개인은 거의 ALDH2 활동이 없으며, 돌연변이를 위한 이형체들은 활동을 감소시켰다. 따라서 돌연변이는 부분적으로 우세하다.[3] 비효율적인 동란성 알레르기는 NAD의+ K가m 더 높고 야생형 알레르보다 최대 속도가 더 높기 때문에 정상 알레르기의 약 8% 비율로 작용한다.[3] 이러한 돌연변이는 일본에서 흔하며, 비알코올농도 대조군 그룹의 41%가 ALDH2 결핍 상태였으며, 알코올농도 그룹의 2~5%만이 ALDH2 결핍 상태였습니다. 대만에서는 대조군의 30%, 알코올 중독자의 6%가 결핍증을 나타내는 등 수치가 비슷하다.[3] 이 결핍은 느린 아세트알데히드 제거에 의해 나타나며, 낮은 알코올 내성으로 인해 알코올 중독 빈도가 낮아질 수 있다.[3][7]

이러한 증상은 이설피람이라는 약물에 의해 치료받으면서 술을 마시는 사람에게서 관찰되는 증상과 동일하므로 이설피람은 알코올 중독 치료에 이용된다. 환자들은 아세트알데히드의 혈중 수치가 더 높으며, 소량의 알코올이라도 섭취하면 심한 병에 걸린다.[3] 여러 가지 약물(예: 메트로니다졸)은 "이설피람 유사 반응"으로 알려진 유사한 반응을 일으킨다.

요코야마 외 연구진은 돌연변이 ALDH2 알레르기에 의해 발생하는 알데히드 탈수소효소-2의 효소 활성 감소는 식도암과 후두암 발생 가능성을 높이는 데 기여한다는 사실을 밝혀냈다. 돌연변이가 없는 개인보다 6배나 높은 혈액 내 대사성 아세트알데히드가 실험실 동물에서 발암물질인 것으로 나타났다. ALDH2*2는 후두암, 식도암, 위암, 대장암, 폐암의 증가 확률과 관련이 있다. 그러나, 그들은 혈액 내 ALDH2*2의 증가된 수치와 간암의 증가된 위험 사이의 연관성을 발견하지 못했다.[9]

Demir 외 연구진은 ALDH1이 높은 조직학적 등급, 에스트로겐/프로게스테론 수용체 부정성 및 HER2 긍정성과 관련하여 유방암에서 잠재적으로 중요하고 예측성이 낮은 요인임을 발견했다.[10]

일부 환자-대조군 연구에서는 ALDH2*2 알레르기의 운반은 아폴리포프로틴 E 유전자와 무관하게 후기 알츠하이머병의 위험(ALDH2*2 항모에서 LOAD의 발생 확률)이라고 주장했다.[11] 더욱이 파킨슨병 환자의 실체적 흑색소에서는 ALDH 유전자, 단백질 발현 및 활성도가 현저히 감소한다.[12] 이러한 보고서는 이러한 질병과 일반적으로 신경퇴화 발생에서 독성 지질 산화 유래 알데히드를 구현한 결과와 일치한다.[13]

피츠마우리체 등은 파킨슨병에서 병원성 메커니즘으로 알데히드 탈수소효소 억제를 연구했다. "PD 생물학을 위한 이 ALDH 모델은 PD에서 도파민성 뉴런의 선택적 취약성을 설명하고 환경 독성 물질이 PD 병원생성에 기여하는 잠재적 메커니즘을 제공하는 데 도움이 될 수 있다."[14]

Knockout 마우스 모델은 신경세포 생성에 ALDH 계열의 관여를 더욱 확인시켜 준다. ALDH1a1과 ALDH2에 대해 무효인 생쥐는 파킨슨병처럼 연령에 의존하는 운동 성능의 결손과 생체인성 알데히드의 현저한 증가를 나타낸다.[15]

ALDH2-/- 생쥐는 다양한 작업에서 나이와 관련된 기억력 결핍과 더불어 내피기능 장애, 뇌 위축 및 기타 알츠하이머 질환 관련 병리학(지질 과산화제, 아밀로이드-베타, p-tau, 활성 캐스파제)의 현저한 증가를 포함한다. 이러한 행동 및 생화학 알츠하이머 병과 같은 결손은 ALDH2-/- 생쥐를 동위원소 보강, 중수화 다불포화 지방산(D-PUFA)으로 치료했을 때 효율적으로 개선되었다.[16]

유전자

- ALDH1A1, ALDH1A2, ALDH1A3, ALDH1B1, ALDH1L1, ALDH1L2

- ALDH2

- ALDH3A1, ALDH3A2, ALDH3B1, ALDH3B2

- ALDH4A1, ALDH5A1, ALDH6A1, ALDH7A1, ALDH8A1, ALDH9A1, ALDH16A1, ALDH18A1

참고 항목

참조

- ^ a b c d PDB: 1o02; Perez-Miller SJ, Hurley TD (June 2003). "Coenzyme isomerization is integral to catalysis in aldehyde dehydrogenase". Biochemistry. 42 (23): 7100–9. doi:10.1021/bi034182w. PMID 12795606.

- ^ Marchitti SA, Brocker C, Stagos D, Vasiliou V (June 2008). "Non-P450 aldehyde oxidizing enzymes: the aldehyde dehydrogenase superfamily". Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology. 4 (6): 697–720. doi:10.1517/17425255.4.6.697. PMC 2658643. PMID 18611112.

- ^ a b c d e f g h i Crabb DW, Matsumoto M, Chang D, You M (February 2004). "Overview of the role of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase and their variants in the genesis of alcohol-related pathology". The Proceedings of the Nutrition Society. 63 (1): 49–63. doi:10.1079/PNS2003327. PMID 15099407.

- ^ Liu ZJ, Sun YJ, Rose J, Chung YJ, Hsiao CD, Chang WR, Kuo I, Perozich J, Lindahl R, Hempel J, Wang BC (April 1997). "The first structure of an aldehyde dehydrogenase reveals novel interactions between NAD and the Rossmann fold". Nature Structural Biology. 4 (4): 317–26. doi:10.1038/nsb0497-317. PMID 9095201. S2CID 21436007.

- ^ 그림 11-4인치:

- ^ Edenberg, Howard J.; McClintick, Jeanette N. (2018). "Alcohol Dehydrogenases, Aldehyde Dehydrogenases, and Alcohol Use Disorders: A Critical Review". Alcoholism, Clinical and Experimental Research. 42 (12): 2281–2297. doi:10.1111/acer.13904. ISSN 1530-0277. PMC 6286250. PMID 30320893.

- ^ a b Thomasson HR, Edenberg HJ, Crabb DW, Mai XL, Jerome RE, Li TK, Wang SP, Lin YT, Lu RB, Yin SJ (April 1991). "Alcohol and aldehyde dehydrogenase genotypes and alcoholism in Chinese men". American Journal of Human Genetics. 48 (4): 677–81. PMC 1682953. PMID 2014795.

- ^ Steinmetz CG, Xie P, Weiner H, Hurley TD (May 1997). "Structure of mitochondrial aldehyde dehydrogenase: the genetic component of ethanol aversion". Structure. 5 (5): 701–11. doi:10.1016/S0969-2126(97)00224-4. PMID 9195888.

- ^ Yokoyama A, Muramatsu T, Ohmori T, Yokoyama T, Okuyama K, Takahashi H, Hasegawa Y, Higuchi S, Maruyama K, Shirakura K, Ishii H (August 1998). "Alcohol-related cancers and aldehyde dehydrogenase-2 in Japanese alcoholics". Carcinogenesis. 19 (8): 1383–7. doi:10.1093/carcin/19.8.1383. PMID 9744533.

- ^ Demir, Hale; Dulgar, Ozgecan; Gulle, Bugra Taygun; Turna, Hande; Ilvan, Sennur (2018-11-07). "Prognostic value of aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) in invasive breast carcinomas". Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. 18 (4): 313–319. doi:10.17305/bjbms.2018.3094. ISSN 1840-4812. PMC 6252102. PMID 29924962.

- ^ Kamino K, Nagasaka K, Imagawa M, Yamamoto H, Yoneda H, Ueki A, Kitamura S, Namekata K, Miki T, Ohta S (June 2000). "Deficiency in mitochondrial aldehyde dehydrogenase increases the risk for late-onset Alzheimer's disease in the Japanese population". Biochemical and Biophysical Research Communications. 273 (1): 192–6. doi:10.1006/bbrc.2000.2923. PMID 10873585.

- ^ Grünblatt E, Riederer P (February 2016). "Aldehyde dehydrogenase (ALDH) in Alzheimer's and Parkinson's disease". Journal of Neural Transmission. 123 (2): 83–90. doi:10.1007/s00702-014-1320-1. PMID 25298080. S2CID 24270982.

- ^ Wood PL (September 2006). "Neurodegeneration and aldehyde load: from concept to therapeutics". Journal of Psychiatry & Neuroscience. 31 (5): 296–7. PMC 1557683. PMID 16951732.

- ^ Fitzmaurice AG, Rhodes SL, Lulla A, Murphy NP, Lam HA, O'Donnell KC, Barnhill L, Casida JE, Cockburn M, Sagasti A, Stahl MC, Maidment NT, Ritz B, Bronstein JM (January 2013). "Aldehyde dehydrogenase inhibition as a pathogenic mechanism in Parkinson disease". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (2): 636–41. Bibcode:2013PNAS..110..636F. doi:10.1073/pnas.1220399110. PMC 3545765. PMID 23267077.

- ^ Wey MC, Fernandez E, Martinez PA, Sullivan P, Goldstein DS, Strong R (2012). "Neurodegeneration and motor dysfunction in mice lacking cytosolic and mitochondrial aldehyde dehydrogenases: implications for Parkinson's disease". PLOS ONE. 7 (2): e31522. Bibcode:2012PLoSO...731522W. doi:10.1371/journal.pone.0031522. PMC 3284575. PMID 22384032.

- ^ Elharram A, Czegledy NM, Golod M, Milne GL, Pollock E, Bennett BM, Shchepinov MS (December 2017). "Deuterium-reinforced polyunsaturated fatty acids improve cognition in a mouse model of sporadic Alzheimer's disease". The FEBS Journal. 284 (23): 4083–4095. doi:10.1111/febs.14291. PMC 5716852. PMID 29024570.

외부 링크

- 미국 국립 의학 도서관의 알데히드+제수소효소(MesH)

![{\displaystyle {\ce {H}}{-}{\overset {\displaystyle {\ce {H}} \atop |}{\underset {| \atop \displaystyle {\ce {H}}}{\ce {C}}}}{-}{\overset {\displaystyle {\ce {H}} \atop |}{\underset {| \atop \displaystyle {\ce {H}}}{\ce {C}}}}{\ce {-O-H->[{\ce {ADH}}]H}}{-}{\overset {\displaystyle {\ce {H}} \atop |}{\underset {| \atop \displaystyle {\ce {H}}}{\ce {C}}}}{-}{\overset {\displaystyle {\ce {H}} \atop |}{\underset {\| \atop \displaystyle {\ce {O}}}{\ce {C}}}}{\ce {->[{\ce {ALDH}}]H}}{-}{\overset {\displaystyle {\ce {H}} \atop |}{\underset {| \atop \displaystyle {\ce {H}}}{\ce {C}}}}{-}{\overset {\color {white}{\displaystyle {\ce {H}} \atop |}}{\underset {\| \atop \displaystyle {\ce {O}}}{\ce {C}}}}{\ce {-O-H}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8e29ab9d559420e2df0bf9ff99bef27374c71271)