ALDH1A2

ALDH1A2

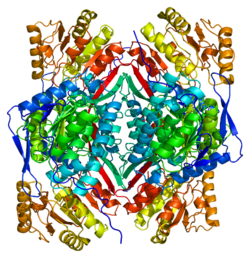

ALDH1A2 또는 RALDH2라고도 알려진 알데히드 탈수소효소 1 패밀리, 구성원 A2는 인간에서 ALDH1A2 유전자에 의해 암호화되는 효소입니다.[5][6]

이 단백질은 단백질의 알데히드 탈수소효소 계열에 속합니다. 이 유전자의 생성물은 망막알데히드로부터 레티노산(RA) 합성을 촉매하는 효소입니다. 비타민 A(레티놀)의 활성 유도체인 레티노산(retinoic acid)은 파라크린 호르몬 신호 분자로, 발달과 성인 조직에서 기능을 합니다.[7] 유사한 마우스 유전자에 대한 연구는 이 효소와 사이토크롬 CYP26A1이 동시에 기관 후 발달을 촉진하고 스피나 비피다를 예방하는 국소 배아 레티노산 수준을 확립한다는 것을 시사합니다. 이 유전자에 대해 별개의 동형을 암호화하는 3개의 전사체 변이체가 확인되었습니다.[6]

임상적 의의

T-ALL 참여

암은 유전적 변화나 환경/후천적 요인을 포함한 내부적 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 많은 형태의 암은 과발현된 알데히드 탈수소효소(ALDH), 특히 ALDH 계열 유전자 중 하나인 ALDH1A2가[8] T세포 급성 림프구성 백혈병(T-ALL) 사례의 절반 이상에서 비정상적으로 발현되었습니다. T-ALL의 분자적 특성과 병태생리에 대한 기여는 대부분 잘 알려져 있지 않습니다. T-ALL은 미성숙한 T세포 전구체에서 발생하는 급성 백혈병으로 주로 어린이에게 영향을 미치지만 성인에게서도 발견될 수 있는 공격적인 형태의 암입니다. T-ALL은 TAL1, TLX1, HOXA 유전자, TAL2, LYL1, LMO1, LMO2 및 NKX3을 포함하는 전사 인자를 코딩하는 다수의 유전자를 가지고 있지만, ALDH1A2는 TAL1의 인지된 다운스트림 표적 중 하나이며, 이는 유전자의 인트로닉 조절 요소에 결합함으로써 효소 활성을 갖는 T-ALL 특이적 동형체를 유도함으로써 작용함. TAL-1 양성 T-ALL은 모든 1차 사례의 약 40-60%를 차지합니다. 연구자들의 데이터에 따르면 ALDH1A2의 고갈은 T세포주에서 세포 생존력이 감소하고 세포자멸사를 유발하는 것으로 나타났습니다. ALDH1A2의 고갈이 활성 산소 종의 증가된 수준을 나타냈지만, ALDH1A2는 해당과정과 TCA에서 역할을 하며, 이 동안 ATP 생산을 촉진하기 위해 여러 대사 효소에 영향을 미칩니다. 그러나 ALDH1A2 소견의 과발현은 종양 발생과 종양 침투를 증가시킬 수 있음을 시사했습니다. 전반적으로 ALDH1A2가 TAL-1에 의한 직접적인 활성화로 T-ALL 세포 대사를 촉진하고, 활성산소종의 수준을 감소시켜 백혈병 세포 생존을 촉진하고 세포 내 스트레스로부터 보호할 수 있다는 연구자들의 데이터와 연구 결과에 주목했습니다.[10]

전립선암의 잠재적 억제인자

망막에서 RA로의 전환에 관여하는 ALDH1A2 때문에 연구자들은 다양한 병리학에서 ALDH1A2의 역할을 이해하는 데 열심입니다. RA는 세포 사멸 촉진, 분화 및 세포 성장 정지를 포함한 친분화 특성을 가지고 있습니다. ALDH1A2는 전립선암은 아니지만 정상 전립선에서 상피로 발현될 수 있음이 관찰되었습니다. bisulfite sequencing 시, 레티노이드 수용체를 발현하는 DU145 세포를 ATRA 또는 5-aza-DC의 존재 하에 배양한 후 정상 전립선 검체와 비교하여 1차 전립선 종양에서 ALDH1A2 프로모터 영역이 과메틸화되었음을 알 수 있었습니다. 5-Aza-DC는 ALDH1A2의[11] 발현을 유도할 수 있습니다. ALDH1A2가 전립선암의 종양 억제제 후보라는 연구 결과가 제시되었고 이것은 전립선암의 치료 또는 예방에 레티노이드의 추가적인 증거를 제공했습니다.

선천성 심장병

ALDH1A1은 또한 RA 신호 전달 경로에 관여하기 때문에 심장 발달의 핵심 단계입니다. RA는 초기 발달과 성인 항상성 동안 다양한 세포 행동을 조절합니다. 특히 척추동물 심장은 심장 및 혈관 기형을[12] 생성할 수 있는 RA 신호의 변화에 영향을 받습니다. RA는 카로티노이드이기 때문에 새로 합성될 수 없으므로 레티놀 또는 레티닐 에스테르와 같은 미리 형성된 동물 유래 전구체에 의해 획득되어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 인간에서 RA를 생성하는 데 사용되는 대사 경로 중 하나는 레티놀이 산화된 후에 알코올 탈수소효소와 알데히드 탈수소효소를 포함한 다양한 효소를 통해 RA로 산화된 후 레티놀을 합성하는 것입니다. 두 번째 단계는 ALDH1A2에 의해 전환되는 레티날알데히드에서 RA로의 비가역적 전환입니다.[13] ALDH1A2 유전자좌에서 유전자 변이 여부에 대한 선천성 심장질환 환자의 스크리닝을 양방향 염기서열 분석을 통해 연구자들에 의해 수행되었습니다. 선천성 심장병(CHD)은 처음에는 다인성 및 다인성 질환으로 생각되었으나, 최근 비후성 심근병증, 심방 중격 결손, 심실 중격 결손 및 나팔의 사중구와 같은 가족 형태의 CHD에 대한 문헌은 육종 단백질을 포함한 유전자의 하플로 부족으로 설명되고 있습니다. 세포외 기질 단백질,[14] 전사 인자 및 이온 채널. 이 연구의 방법과 연구를 통해, ALDH1A2 유전적 변이가 나팔 환자의 사분면에 존재한다는 것이 밝혀졌는데, 이는 그것이 인간의 CHD 사례에서 잠재적인 역할을 할 수 있다는 것을 의미합니다. 그러나 ALDH1A2 유전자좌의 변이가 CHD 위험의 중요한 변형인지에 대한 명확한 연관성은 없습니다.

Glioblastoma

ALDH1 유전자 계열에서 ALDH1A2는 ALDH1A1 및 ALDH1A3와 함께 인간 조직에서 가장 친숙한 효소 중 하나이지만 각각의 조직 분포는 다르지만 여전히 RA 합성을 촉매합니다. RA는 또한 제한적이지만 교모세포종(GBM) 치료에 치료제로 사용되었습니다.[15] 교모세포종은 공격적이고 악성인 뇌종양으로 그 이질성으로 인해 치료가 더욱 어렵습니다. 2021년 발표된 또 다른 연구에서는 GBM 미세 환경에서 ALDH1A2의 발현을 진행했습니다. 연구 결과는 M2 교모세포종 관련 대식세포(GBM)가 다른 ALDH 계열 단백질과 비교했을 때 ALDH1A2를 고도로 발현하고 유전자와 단백질 수준에서 종양이 재발함에 따라 더 높은 발현이 증가함을 보여주었습니다. ALDH1A2의 효과와 GBM 종양 세포에 대한 RA의 효과는 연구자들이 ALDH1A2가 GBM의 점진적인 표현형을 촉진할 수 있다는 것을 모을 수 있었지만 여전히 더 많은 이해와 지식을 필요로 합니다.

골관절염의 잠재적 치료법

또한 중증 손 골관절염과[16] 연관된 올트랜스레티노산(atRA) 합성의 핵심 효소인 ALDH1A2. 골관절염(OEA)은 퇴행성 관절 질환으로, 기존의 질병을 치료하는 치료법이 사용되지 않지만 나이가 들수록 많은 사람에게 큰 영향을 미칠 수 있는 허약, 관절 강직, 제한된 범위 등의 증상을 가질 수 있습니다. 골관절염 치료는 주로 운동, 진통제, 지팡이 등 보조기구 사용 등을 통해 관절 스트레스를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. Zhu와 그녀의 동료들은 연구 연구에서 어떻게 atRA를 합성하는 ALDH1A2 유전자의 변이체가 손 골관절염이 심한 사람들과 함께 사용될 수 있는지를 더 탐구했습니다. ALDH1A2 mRNA와 염증 유전자 사이의 관계를 관찰하여 호혜적인 관계를 밝혀냈습니다. 많은 사람들은 골관절염의 주요 영구적인 요인이 기계적 염증에서 기인한다고 믿고 있는데, 이 연구 연구는 "유사한 염증 유전자에 의해 상향 조절되는 관절 연골 손상"이라고 설명합니다.[16] 이 연구는 peroxisome proliper activated receptor gamma에 의해 염증과 연골 손상을 감소시킴으로써 작용하는 talarozole이라는 레티노산 대사 차단제(RAMBA)를 사용하였고, 그 결과 RAMBA가 억제됨으로써 질병 변형 약물로서 OA의 치료를 위한 잠재적인 치료 옵션이 될 수 있음을 증명하였습니다. 관절 연골의 기계적 염증입니다.

참고문헌

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리즈 89: ENSG00000128918 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리즈 89: ENSMUSG00000013584 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ Ono Y, Fukuhara N, Yoshie O (December 1998). "TAL1 and LIM-only proteins synergistically induce retinaldehyde dehydrogenase 2 expression in T-cell acute lymphoblastic leukemia by acting as cofactors for GATA3". Molecular and Cellular Biology. 18 (12): 6939–6950. doi:10.1128/MCB.18.12.6939. PMC 109277. PMID 9819382.

- ^ a b "Entrez Gene: ALDH1A2 aldehyde dehydrogenase 1 family, member A2".

- ^ Duester G (September 2008). "Retinoic acid synthesis and signaling during early organogenesis". Cell. 134 (6): 921–931. doi:10.1016/j.cell.2008.09.002. PMC 2632951. PMID 18805086.

- ^ Zhang C, Amanda S, Wang C, King Tan T, Zulfaqar Ali M, Zhong Leong W, et al. (June 2021). "Oncorequisite role of an aldehyde dehydrogenase in the pathogenesis of T-cell acute lymphoblastic leukemia". Haematologica. 106 (6): 1545–1558. doi:10.3324/haematol.2019.245639. PMC 8168519. PMID 32414855.

- ^ Liu Y, Easton J, Shao Y, Maciaszek J, Wang Z, Wilkinson MR, et al. (August 2017). "The genomic landscape of pediatric and young adult T-lineage acute lymphoblastic leukemia". Nature Genetics. 49 (8): 1211–1218. doi:10.1038/ng.3909. PMC 5535770. PMID 28671688.

- ^ Kishton RJ, Barnes CE, Nichols AG, Cohen S, Gerriets VA, Siska PJ, et al. (April 2016). "AMPK Is Essential to Balance Glycolysis and Mitochondrial Metabolism to Control T-ALL Cell Stress and Survival". Cell Metabolism. 23 (4): 649–662. doi:10.1016/j.cmet.2016.03.008. PMC 4832577. PMID 27076078.

- ^ Kim H, Lapointe J, Kaygusuz G, Ong DE, Li C, van de Rijn M, et al. (September 2005). "The retinoic acid synthesis gene ALDH1a2 is a candidate tumor suppressor in prostate cancer". Cancer Research. 65 (18): 8118–8124. doi:10.1158/0008-5472.CAN-04-4562. PMID 16166285.

- ^ Pavan M, Ruiz VF, Silva FA, Sobreira TJ, Cravo RM, Vasconcelos M, et al. (November 2009). "ALDH1A2 (RALDH2) genetic variation in human congenital heart disease". BMC Medical Genetics. 10: 113. doi:10.1186/1471-2350-10-113. PMC 2779186. PMID 19886994.

- ^ Moss JB, Xavier-Neto J, Shapiro MD, Nayeem SM, McCaffery P, Dräger UC, Rosenthal N (July 1998). "Dynamic patterns of retinoic acid synthesis and response in the developing mammalian heart". Developmental Biology. 199 (1): 55–71. doi:10.1006/dbio.1998.8911. PMID 9676192.

- ^ Blanchard EM, Iizuka K, Christe M, Conner DA, Geisterfer-Lowrance A, Schoen FJ, et al. (December 1997). "Targeted ablation of the murine alpha-tropomyosin gene". Circulation Research. 81 (6): 1005–1010. doi:10.1161/01.res.81.6.1005. PMID 9400381.

- ^ Sanders S, Herpai DM, Rodriguez A, Huang Y, Chou J, Hsu FC, et al. (September 2021). "The Presence and Potential Role of ALDH1A2 in the Glioblastoma Microenvironment". Cells. 10 (9): 2485. doi:10.3390/cells10092485. PMC 8468822. PMID 34572134.

- ^ a b Zhu L, Kamalathevan P, Koneva LA, Zarebska JM, Chanalaris A, Ismail H, et al. (December 2022). "Variants in ALDH1A2 reveal an anti-inflammatory role for retinoic acid and a new class of disease-modifying drugs in osteoarthritis". Science Translational Medicine. 14 (676): eabm4054. doi:10.1126/scitranslmed.abm4054. hdl:10044/1/101589. PMID 36542696. S2CID 237518470.

외부 링크

- 인간 ALDH1A2 유전체 위치 및 ALDH1A2 유전자 상세 페이지는 UCSC Genome Browser에서 확인할 수 있습니다.

더보기

- Wang X, Penzes P, Napoli JL (July 1996). "Cloning of a cDNA encoding an aldehyde dehydrogenase and its expression in Escherichia coli. Recognition of retinal as substrate". The Journal of Biological Chemistry. 271 (27): 16288–16293. doi:10.1074/jbc.271.27.16288. PMID 8663198.

- Zhao D, McCaffery P, Ivins KJ, Neve RL, Hogan P, Chin WW, Dräger UC (August 1996). "Molecular identification of a major retinoic-acid-synthesizing enzyme, a retinaldehyde-specific dehydrogenase". European Journal of Biochemistry. 240 (1): 15–22. doi:10.1111/j.1432-1033.1996.0015h.x. PMID 8797830.

- Niederreither K, Subbarayan V, Dollé P, Chambon P (April 1999). "Embryonic retinoic acid synthesis is essential for early mouse post-implantation development". Nature Genetics. 21 (4): 444–448. doi:10.1038/7788. PMID 10192400. S2CID 35572750.

- Niederreither K, Abu-Abed S, Schuhbaur B, Petkovich M, Chambon P, Dollé P (May 2002). "Genetic evidence that oxidative derivatives of retinoic acid are not involved in retinoid signaling during mouse development". Nature Genetics. 31 (1): 84–88. doi:10.1038/ng876. PMID 11953746. S2CID 13607364.

- Anderson NL, Polanski M, Pieper R, Gatlin T, Tirumalai RS, Conrads TP, et al. (April 2004). "The human plasma proteome: a nonredundant list developed by combination of four separate sources". Molecular & Cellular Proteomics. 3 (4): 311–326. doi:10.1074/mcp.M300127-MCP200. PMID 14718574.

- Deak KL, Dickerson ME, Linney E, Enterline DS, George TM, Melvin EC, et al. (November 2005). "Analysis of ALDH1A2, CYP26A1, CYP26B1, CRABP1, and CRABP2 in human neural tube defects suggests a possible association with alleles in ALDH1A2". Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology. 73 (11): 868–875. doi:10.1002/bdra.20183. PMID 16237707.

- Ribes V, Wang Z, Dollé P, Niederreither K (January 2006). "Retinaldehyde dehydrogenase 2 (RALDH2)-mediated retinoic acid synthesis regulates early mouse embryonic forebrain development by controlling FGF and sonic hedgehog signaling". Development. 133 (2): 351–361. doi:10.1242/dev.02204. PMID 16368932.