얼굴 인식

Face perception얼굴 인식은 개인의 얼굴 이해와 해석이다. 여기서 인식은 의식의 존재를 의미하며 따라서 자동화된 안면 인식 시스템은 제외된다. 다른 종에서도 안면인식이[1] 발견되지만, 이 기사는 인간의 안면인식에 초점을 맞추고 있다.

얼굴 생김새에 대한 인식은 사회적 인식의 중요한 부분이다.[2] 얼굴에서 수집된 정보는 사람들이 서로의 정체성을 이해하고, 그들이 생각하고 느끼는 것을 이해하고, 행동을 예측하고, 그들의 감정을 인식하고, 연결을 만들고, 바디랭귀지를 통해 의사소통을 하는데 도움을 준다. 안면인식 개발은 복잡한 사회구조에 필요한 구성 요소다. 정체성, 기분, 나이, 성별, 인종을 지각할 수 있다는 것은 사람들이 우리가 서로 상호작용하는 방식을 형성하고 우리의 즉각적인 환경을 이해하도록 한다.[3][4][5]

얼굴 인식은 주로 시각적 섭취에서 기인한다고 여겨지지만, 시각장애인으로 태어난 사람도 시력 없이 얼굴 인식을 배울 수 있다는 연구결과가 나왔다.[6] 연구는 얼굴을 인지하기 위한 전문적인 메커니즘의 개념을 지지해 왔다.[5]

개요

성인 얼굴 인식과 관련된 과정에 대한 이론은 크게 두 가지 출처에서 나왔다: 정상적인 성인 얼굴 인식에 대한 연구와 뇌 손상이나 신경 질환에 의해 야기되는 얼굴 인식의 장애에 대한 연구.

브루스 & 영 모델

하나의 얼굴 인식의 가장 널리 일반적으로 시인된 설의 그러한 이해에 직면한 여러 단계 포함한다:감각 정보에 기본적인 지각 조작에서[7], 그들의 이름과 관련 과거 experie 같은 의미 있는 세부 사항을 기억해 내는 존재에 사람(나이, 성별, 매력 같은)에 대한 세부 정보를 도출하기 위해 주장하고 있다.nce개인의 s

1986년 비키 브루스와 앤드루 영이 개발한 이 모델은 얼굴 인식에는 독립적인 하위 프로세스가 함께 작용한다고 주장한다.

- "보기 중심 설명"은 지각 입력에서 도출된다. 얼굴의 간단한 신체적인 면은 나이, 성별 또는 기본적인 얼굴 표정을 운동하는데 사용된다. 이 단계에서 대부분의 분석은 특성별로 이루어진다.

- 이 초기 정보는 얼굴의 구조 모델을 만드는 데 사용되며, 이를 통해 메모리에 있는 다른 얼굴들과 비교할 수 있다. 이것은 왜 새로운 각도에서 같은 사람이 여전히 인식될 수 있는지를 설명해준다( 대처 효과 참조).[8]

- 구조적으로 인코딩된 표현은 "개인 정체성 노드"와 함께 사용되는 이론적 "안면인식 단위"로 옮겨져 의미적 기억에서 정보를 통해 사람을 식별한다. 흥미롭게도, 얼굴을 내밀었을 때 누군가의 이름을 만들어 내는 능력은 뇌 손상의 경우에 선택적으로 손상되는 것으로 나타나, 이름을 짓는 것은 사람에 대한 다른 정보를 만들어 낼 수 있는 것과는 별개의 과정일 수 있다는 것을 암시한다.

외상성 뇌손상 및 신경질환

뇌 손상에 이어 얼굴도 심하게 일그러질 수 있다. 다양한 왜곡이 일어날 수 있다. 특징들이 축 늘어지거나, 확대되거나, 변색되거나, 얼굴 전체가 머리에 비해 움직이는 것처럼 보일 수 있다. 이 질환은 프로소포메타모르프시아(PMO)로 알려져 있다. 대부분의 보고된 경우 왜곡은 얼굴의 왼쪽이나 오른쪽 중 하나로 제한되며, 이러한 형태의 PMO를 헤미-PMO라고 한다.헤미-PMO는 우뇌와 좌뇌를 연결하는 스플레니움까지 병변에서 오는 경우가 많다.

얼굴 표정을 인지하는 것은 뇌의 많은 부분을 포함할 수 있고, 뇌의 특정 부분을 손상시키는 것은 얼굴을 지각하는 능력에 특정한 장애를 일으킬 수 있다. 앞서 언급했듯이 뇌손상이나 신경질환으로 인한 장애에 대한 연구는 인지 과정에 대한 우리의 이해를 증진시키는데 도움을 주었다. 프로소파그노시아(일반적으로 뇌손상에 의해 야기되는 얼굴을 인식하는 데 있어서의 장애)에 대한 연구는 특히 정상적인 얼굴 인식이 어떻게 작용하는지를 이해하는 데 도움이 되었다. 프로소파뇨를 가진 사람들은 얼굴을 이해하는 능력에 차이가 있을 수 있으며, 이러한 차이점에 대한 조사로 여러 단계의 이론이 정확할 수 있다는 것을 시사했다.

뇌영상 연구는 일반적으로 방추형 회초리로 알려진 측두엽의 한 부분에서 많은 활동을 보여주는데, 이 영역은 손상되었을 때(특히 양쪽에서 손상이 발생했을 때) 프로소파뇨를 유발하는 것으로 알려져 있다. 이러한 증거로 인해 이 부위에 특별한 관심이 생겼으며, 그러한 이유로 방추형 안면부(FFA)라고 부르기도 한다.[9]

뇌의 특정 영역이 얼굴에 선택적으로 반응하지만, 안면 처리는 시각적, 감정적 처리 시스템을 포함하는 많은 신경망을 수반한다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어 프로소파그노시아 환자들은 (뇌 손상으로 인한) 이들 사람들이 얼굴 인식에 결손은 있지만, 물체에 대한 인지 인식은 그대로 남아 있기 때문에 전문화된 얼굴 인식 메커니즘에 대한 신경정신학적 지원을 입증한다. 얼굴 반전 효과는 사람들이 반전된 물체에 대한 반응보다 반전된 얼굴에 대한 반응을 유도했을 때 작업 수행에 있어 더 큰 결함을 가지는 경향이 있기 때문에 전문화된 메커니즘의 행동적 지원을 제공한다.[citation needed]

전기생리학적 지원은 N170과 M170 반응이 얼굴 특정인 경향이 있다는 발견에서 나온다. PET, fMRI 연구 등 신경영상 연구에서는 얼굴인식 과제 중 활성도가 높은 방추형 회오리 부위를 다른 시각인식 과제보다 식별해 전문 안면처리 메커니즘을 지원하는 것으로 나타났다.[5] 성인 얼굴 인식과 관련된 과정에 대한 이론은 크게 두 가지 출처, 즉 뇌손상이나 신경질환에 의해 발생하는 정상적인 성인 얼굴 인식에 대한 연구와 얼굴 인식의 장애에 대한 연구로부터 나왔다. 과학 현상학이 신경학적 이론을 앞지르는 섬광면 왜곡 효과와 같은 새로운 착시 현상도 연구 영역을 제공한다.

안면 감정 처리의 어려움은 뇌에 외상성 손상을 입은 사람에게서도 볼 수 있으며, 확산축 부상과 초점 뇌 손상 모두에서 볼 수 있다.[10]

초기개발

수많은 연구에도 불구하고, 일반적인 인간이 얼굴을 인식하는 능력을 발달시키는 널리 받아들여지는 시간 체계는 없다.

다른 물체와 얼굴을 구별할 수 있는 기능

많은 연구들은 유아들이 다른 물체로부터 얼굴을 구별할 수 있다는 것을 나타내며, 그들의 시각적 분야에서 얼굴들에 우선적인 관심을 기울일 것이라는 것을 발견했다.

- 신생아들은 생후 3개월쯤 되면 얼굴에 특별한 관심을 보이는 경우가 많지만, 그 선호도는 서서히 사라지고, 첫 해에는 늦게 다시 나타나며, 앞으로 2년 동안 다시 한 번 서서히 감소한다.[11]

- 신생아들은 나이가 들면서(특히 생후 1~4개월 사이) 얼굴을 선호하지만, 이러한 관심은 일관되지 않을 수 있다.[12]

- 얼굴이나 얼굴 이미지를 향해 고개를 돌리는 유아들은 초보적인 얼굴 처리 능력을 제안한다.[13][14]

- 3개월 만에 얼굴에 관심이 다시 나타나는 것은 아이의 운동 능력에 영향을 받을 가능성이 크다.[15][16]

얼굴의 감정을 감지하는 능력

생후 7개월쯤 되면 유아들은 감정에 의해 얼굴을 분별하는 능력을 보인다. 그러나 이들이 감정인식을 완전히 발전시켰는지는 불분명하다. 얼굴 표정에서 시각적 차이를 분별하는 것은 특정 감정의 용기를 이해하는 것과는 다르다.

- 7개월 된 아기들은 감정적인 자극과 얼굴 표정을 연관시킬 수 있을 것 같다. 행복하거나 화난 얼굴을 하고, 행복하거나 화난 어조로 읽는 감정적으로 중립적인 단어가 뒤따를 때, 그들의 사건 관련 잠재력은 다른 패턴을 따른다. 화난 목소리 톤이 뒤따르는 행복한 얼굴은 다른 부조리한 짝짓기보다 더 많은 변화를 만들어 내는 반면, 행복한 짝짓기와 화난 짝짓기 사이에는 그런 차이가 없었다. 더 큰 반응은 유아들이 화난 얼굴에 이어 화난 목소리보다 행복한 얼굴을 본 뒤 행복한 목소리 톤에 대한 기대를 더 많이 가졌다는 것을 의미한다.[17]

- 7개월이 되면 아이들은 아마도 그 감정의 위협적인 성격 때문인지 화가 나거나 두려운 표정을 인식할 수 있게 된다. 이런 능력에도 불구하고 신생아들은 아직 표정 속에 암호화되어 있는 감정적 내용을 알지 못한다.[18]

- 유아들은 얼굴 표정을 그들이 한 살이 되기 전에 다른 사람들의 감정을 나타내는 사회적 단서로 이해할 수 있다. 7개월 된 유아들은 비록 두려운 얼굴의 시선은 아무런 차이가 없지만, 다른 곳보다 직접적으로 자신을 바라보고 있는 화난 얼굴들에 더 큰 부정적인 중심적 요소들을 보여준다. 또한 뇌의 후부에 있는 두 가지 사건 관련 전위는 시험한 두 개의 부정적인 표현에 의해 다르게 자극된다. 이러한 결과는 이 연령의 유아들이 자신들을 향한 분노로 인한 더 높은 수준의 위협을 부분적으로 이해할 수 있다는 것을 보여준다.[19] 그들은 또한 후두 지역에서 활동성을 보였다.[19]

- 생후 5개월 된 아이들에게는 두려운 표정과 행복한 표정이 떠오를 때 양쪽 모두에게 유사한 사건 관련 잠재력을 보인다. 그러나 생후 7개월도 같은 치료를 받으면 두려운 얼굴에 더욱 초점을 맞춘다. 이 결과는 그 감정의 위협적인 성격을 반영하는 공포를 향한 인지적 집중이 증가했음을 나타낸다.[20] 7개월 된 아이들은 행복하고 슬픈 얼굴을 뚜렷한 감정 범주로 여긴다.[21]

- 7개월이 되면, 유아들은 다른 사람의 행동을 이해하기 위해 얼굴 표정을 사용할 수 있게 된다. 생후 7개월의 아이들은 실험자가 자신에게서 장난감을 가져가고 중립적인 표정을 유지한다면 유아들이 실험자의 얼굴을 더 오래 관찰하고, 실험자가 행복한 표정을 짓는 것과 달리, 애매한 상황에서 다른 사람들의 동기를 이해하기 위해 얼굴 단서를 사용하려고 한다.[22] 유아들이 얼굴에 노출되면 얼굴 표정과 시선 끌기 방향 등 요인에 따라 달라진다.[21][19]

- 감정은 우리의 사회적 상호작용에 큰 역할을 할 것 같다. 얼굴에 대한 긍정적이거나 부정적인 감정의 인식은 개인이 얼굴을 인지하고 처리하는 방식에 영향을 미친다. 부정적인 감정을 가지고 있다고 인식되는 얼굴은 긍정적인 감정을 나타내는 얼굴보다 덜 총체적인 방식으로 처리된다.[23]

- 7개월 된 아기들이 두려운 얼굴에 더 집중하는 것으로 밝혀졌지만, 한 연구에서는 "행복한 표현은 유아들에게 동정적인 흥분감을 유발한다"는 것을 발견했다.[24] 자극에 대한 의식적인 인식은 유아의 반응과 연결되지 않는다.[24]

친숙한 얼굴을 인식하는 능력

인간이 언제 낯익은 얼굴을 인식하는 능력을 발달시키는지 불분명하다. 연구는 다양한 결과를 가지며, 여러 요인(예: 특정 기간 동안 특정 면에 대한 지속적인 노출)에 따라 달라질 수 있다.

- 초기의 지각 경험은 친숙한 사람을 식별하고 얼굴 표정을 이해하는 능력을 포함하여 성인 시각적 지각의 발달에 매우 중요하다. 언어와[how?] 같이 얼굴을 구별할 수 있는 능력은 어릴 때 경험하는 얼굴의 종류에 따라 낮아지는 광범위한 잠재력을 가지고 있는 것으로 보인다.[25]

- 유아에서 얼굴 인식의 신경 기판은 성인과 유사하지만, 현재 어린이 안전 영상 기술의 한계는 성인의 얼굴 인식에 적극적인 편도체와 같은 아문 영역의[26] 특정 정보를 모호하게 하고 있다. 방추형 회오리 근처에서 활동도 보였다.[26]

- 건강한 성인은 망상(하위) 경로를 통해 얼굴을 처리한다.[27]

- 유아들은 생후 6개월이 되면 마카크 얼굴을 구별할 수 있지만, 지속적인 노출 없이는 생후 9개월이 되면 그렇게 할 수 없다. 만약 그들이 이 3개월 동안 마카크 사진을 보여준다면, 그들은 이 능력을 유지할 가능성이 더 높았다.[28]

- "우리가 사회적 상호작용을 이끌기 위해 사용하는 풍부한 정보 제공"[29]에 직면한다. 그들은 또한 얼굴 인식을 담당하는 신경학적 메커니즘이 5세까지 존재한다는 것을 발견했다. 아이들은 얼굴을 가공하는 것은 어른과 비슷하지만, 어른들은 얼굴을 더 효율적으로 가공한다. 기억력과 인지능력의 발달 때문일 것이다.[29]

- 사회적 세계에 대한 관심은 물리적 환경과의 상호작용에 의해 증가된다. 그들은 3개월 된 유아들이 벨크로 덮개로 덮인 "딱 달라붙는 장갑"으로 물체에 닿도록 훈련시키는 것이 그들의 손과 통제 그룹을 통해 물체를 움직이는 것에 비해 얼굴에 대한 주의를 증가시킨다는 것을 발견했다.[30]

얼굴을 '미믹'하는 능력

일반적으로 논쟁되는 주제는 우리가 얼굴 표정을 흉내 낼 수 있는 나이다.

- 이틀 정도 어린 유아는 어른 흉내를 낼 수 있어 입과 눈 모양과 같은 디테일을 메모할 수 있을 뿐만 아니라 자신의 근육을 움직여 비슷한 패턴을 만들어 낼 수 있다.[31]

- 그러나, 2세 이하의 유아들이 얼굴 표정을 흉내낼 수 있다는 생각은 수잔 S. 존스에 의해 논란이 되었다. 수잔 S. 존스는 유아들이 얼굴 표정 안에 암호화되어 있는 감정적인 내용을 알지 못한다고 믿었고, 또한 생후 2년차까지 얼굴 표정을 흉내낼 수 없다는 것을 알게 되었다. 그녀는 또한 모방 행위가 다른 나이에 나타난다는 것을 발견했다.[32]

신경안내술

뇌의 주요 부위

얼굴 인식은 뇌에서 신경학적으로 상관관계가 있다.

방추형 얼굴 부분은 측면 방추형 회향에 위치한다. 이 영역은 얼굴의 전체적인 처리에 관여하고 있으며, 얼굴 부분의 존재는 물론 이러한 부분의 구성에도 민감하다고 생각된다. 방추형 얼굴 영역은 성공적인 얼굴 감지 및 식별을 위해서도 필요하다. 이는 fMRI 활성화와 방추형 안면 부위의 병변을 포함하는 프로소파그노시아에 대한 연구로 뒷받침된다.[33][34][35][36][37]

후두 얼굴 부위는 하부 후두회 안에 위치한다.[34][37] 방추형 안면 영역과 유사하게, 이 영역은 fMRI와 MEG 활성화가 뒷받침하는 발견인 얼굴 감지 및 식별 성공 시에도 활성화된다.[33][37] 후두 얼굴 부위는 안면부 분석에는 관여하고 필요하지만 안면부위의 간격이나 구성에는 관여하지 않는다. 이는 후두 얼굴 영역이 방추형 얼굴 영역 처리 이전에 발생하는 안면 처리 단계에 관여할 수 있음을 시사한다.[33][37]

우월한 측두설탕은 얼굴 부분의 인식에 관여하며 이러한 부분의 구성에 민감하지 않다. 또한 이 부분이 시선 인식에 관여하고 있다고 생각된다.[37][38] 우월한 시간적 설커스는 시선 방향에 참석할 때 활성화 증가가 입증되었다.[33][37][39]

얼굴 인식 중에 주요 활성화가 쌍방향으로, 특히 위의 세 가지 영역에서 발생한다.[33][34][37] 반전된 인간의 얼굴을 인식하는 것은 하대측두피질에서 활동량을 증가시키는 반면, 잘못 정렬된 얼굴을 인식하는 것은 후두피질에서 활동량을 증가시키는 것을 포함한다. 개 얼굴을 인지했을 때 아무런 결과도 발견되지 않았으며, 이는 사람의 얼굴에만 해당하는 과정을 암시한다.[40] 양자간 활성화는 일반적으로 이러한 모든 전문화된 얼굴 부위에서 나타난다.[41][42][43][44][45][46] 그러나, 일부 연구들은 다른 연구들에 비해 한 쪽의 활성화가 증가했음을 보여준다: 예를 들어, 오른쪽 방추형 회오리는 복잡한 상황에서 얼굴 처리를 위해 더 중요하다.[35]

BOLD fMRI 매핑 및 방추형 얼굴 부위

대부분의 fMRI 연구는 다양한 인지 기능에 의해 뇌의 어떤 부위가 활성화되는지를 결정하기 위해 혈액 산소 수준 의존(BOLD) 대비를 이용한다.[47]

한 연구는 실험 대상자들이 자동차와 얼굴을 모두 볼 때 뇌의 활성화를 식별하기 위해 BOLD fMRI 지도를 사용했다. 그들은 후두 얼굴 영역, 방추 얼굴 영역, 우월한 측두설커스, 편도체, 측두엽의 전/내측피질 등이 모두 자동차와 대비되는 얼굴에서 역할을 하며, 초기 얼굴 인식은 방추 얼굴 영역과 후두 얼굴 영역에서 시작된다는 것을 발견했다. 이 지역 전체가 얼굴을 구별하는 역할을 하는 네트워크를 형성한다. 뇌의 얼굴 처리는 "부분의 총합" 지각으로 알려져 있다.[48]

그러나 얼굴 각 부위가 먼저 가공되어야만 모든 조각을 한데 모을 수 있다. 후두 얼굴 부위는 초기 가공에서 눈, 코, 입을 개별 조각으로 인식해 얼굴 인식에 기여한다.[49]

연구자들은 또한 얼굴의 일부가 결합하여 제시되었을 때와 단독으로 제시되었을 때 뇌의 활성화 패턴을 결정하기 위해 BOLD fMRI 매핑을 이용했다.[50] 후두 얼굴 부위는 코와 입과 같은 얼굴의 단일 특징에 대한 시각적 인식에 의해 활성화되며, 다른 조합에 비해 선호하는 2-이의 조합에 의해 활성화된다. 이는 후두 얼굴 부위가 인식 초기에 얼굴 부위를 인식한다는 것을 시사한다.

반대로 방추형 얼굴 영역은 단일 형상에 대한 선호도가 전혀 보이지 않는데, 방추형 얼굴 영역이 '홀릭/구성' 정보를 담당하기 때문에,[51] 이는 얼굴의 가공된 모든 조각을 후처리 과정에서 함께 넣는다는 것을 의미한다. 이것은 얼굴의 방향과 상관없이 피실험자가 개별적인 얼굴 특징의 구성에 의해 영향을 받는다는 연구결과가 뒷받침하고 있다. 피실험자들은 또한 그러한 특징들 사이의 관계 코딩에 의해 영향을 받았다. 이는 인식의 후기 단계에서 부품의 합계에 의해 처리가 수행된다는 것을 보여준다.[48]

방추형 회오리와 편도체는

방추형 교리는 면에 우선적으로 반응하는 반면, 파라히포캄팔/언어 교리는 건물에 반응한다.[52]

특정 영역이 얼굴에 선택적으로 반응하는 반면, 안면 처리는 시각적, 감정적 처리 시스템을 포함한 많은 신경망을 포함한다. 중립적인 얼굴에 비해 감정을 나타내는 얼굴(특히 두려운 표정을 가진 얼굴)을 보는 동안 오른쪽 방추형 회오리에는 활동이 활발해진다. 이러한 증가된 활동은 또한 같은 상황에서 증가된 편도선 활동과 관련이 있다.[53] 방추형 회초리에서 관찰된 감정 처리 효과는 편도선 병변이 있는 환자에서 감소한다.[53] 이것은 편도체와 안면 처리 영역 사이의 연관성을 보여준다.[53]

얼굴 친숙함은 방추형 회초리와 편도선 활성화에도 영향을 미친다. 유사한 얼굴 구성요소에 의해 활성화되는 다중 영역은 안면 처리가 복잡한 과정임을 나타낸다.[53] 두 얼굴의 분화가 용이한 경우(킨 면과 친숙한 비킨 면)와 친숙한 형상을 가진 얼굴을 시각적으로 처리하는 후측 내측 기판의 역할(형제의 그것과 평균한 페이스)에서 뇌 활성화가 증가하는 경우가 많다.[54]

객체 형태 위상 가설은 물체와 안면 처리를 위한 신경 기판의 위상학적 조직을 나타낸다.[55] 그러나 범주별 모델과 프로세스 맵 모델은 안면 처리의 신경 기반에 대해 제안된 대부분의 다른 모델을 수용할 수 있다는 점에서 의견이 다르다.[56]

안면 처리를 위한 대부분의 신경원자 기판은 중뇌동맥에 의해 관류된다. 따라서 안면처리는 양자간 대뇌동맥의 평균 뇌혈류속도를 측정하여 연구되었다. 안면인식 작업 중에는 오른쪽 중뇌동맥에 왼쪽보다 큰 변화가 일어난다.[57][58] 남자는 오른쪽 편중, 여자는 왼쪽 편중.[59]

기억력과 인지 기능이 어린이와 성인의 얼굴 인식 능력을 분리하는 것처럼 얼굴의 친숙함도 얼굴 인식에 한몫할 수 있다.[48] 안면인식[60] 시기를 결정하기 위해 뇌에 사건 관련 전위를 기록하면 낯익은 얼굴이 얼굴의 시각적 기억력에 역할을 하는 특정 파장 반응인 [60]N250에 의해 더 강하게 표시된다는 것을 알 수 있었다.[61] 마찬가지로, 모든 얼굴은 뇌에서 N170 반응을 이끌어낸다.[62]

뇌는 개념적으로 어떤 사람의 얼굴을 인코딩하기 위해 50개 정도의 뉴런만 필요로 하며, 얼굴 형상은 50차원 "페이스 스페이스"[63]에서 개별 축(뉴론)에 투영된다.

인지신경과학

인지 신경과학자인 이자벨 가시에와 마이클 타르는 얼굴 인식이 유사한 물체에 대한 전문가 차별을 수반한다는 견해의 주요 지지자들 중 하나이다(지각적 전문지식 네트워크 참조). 다른 과학자들, 특히 낸시 칸위셔와 그녀의 동료들은 얼굴 인식은 얼굴 특정의 과정과 관련이 있고 다른 오브젝트 클래스의 전문가 차별에 의해 채용되지 않는다고 주장한다(영역 특수성 참조).

고띠에의 연구 결과, 공부할 때 참가자들 새들과 cars,[64]의 다양한 종류와 컴퓨팅하기 위해 심지어 참가자들이 전문가를 구별하도록 요청 받는다는 뇌의 한 부분은 방추이랑의(때문에 얼굴 인식 활발한 것 가끔이 얼굴 영역이라고 불리는)으로 알려져도 활발하다 보여 주었다.rge그리블스라고 알려진 괴상한 허튼 [65]모양들 이는 방추형 회오리가 유사한 시각 물체를 인식하는 데 일반적인 역할을 한다는 것을 시사한다.

참가자가 비페이스 오브젝트를 볼 때 게시에가 발견한 활동은 참가자가 얼굴을 볼 때만큼 강하지 않았지만, 이는 우리가 대부분의 다른 오브젝트보다 훨씬 더 얼굴 전문성을 가지고 있기 때문일 수 있다. 게다가, 다른 연구 설계를 사용하는 다른 연구 그룹은 방추형 회오리가 얼굴에만 특유하고 다른 인근 지역이 얼굴 이외의 물체를 다루는 등, 이 연구의 모든 발견이 성공적으로 복제된 것은 아니다.[66]

그러나 이러한 결과는 해석하기 어렵다. 복제 실패는 무효 효과일 뿐 아니라 여러 가지 다른 이유로 발생할 수 있다. 대조적으로, 각각의 복제는 특정한 논쟁에 큰 비중을 더한다. 이제 그릴과 새와 자동차,[67] 그리고 체스 전문가와 함께 발표되지 않은 두 개의 연구가 있다.[68][69]

전문지식이 때로는 방추형 얼굴 영역을 모집하기도 하지만, 보다 일반적인 발견은 전문지식이 방추형 회향의 초점 범주 선택성으로 이어진다는 것이다. 이는 얼굴에서 볼 수 있는 선행 요소와 신경 특수성의 측면에서 유사한 패턴이다. 이와 같이 얼굴 인식과 전문가 수준의 물체 인식은 방추형의 서로 다른 하위 영역에 걸쳐 유사한 신경 메커니즘을 모집하는지 또는 두 영역이 문자 그대로 동일한 신경 기판을 공유하는지 여부에 대한 공개적인 문제로 남아 있다. 적어도 한 연구는 개인 내 방추형 면적의 다중 측정은 방추형 면적의 측정과 전문성이 입증된 면적의 측정보다 더 이상 서로 겹치지 않는 경우가 많기 때문에 이 문제가 불합리하다고 주장한다.[70]

fMRI 연구는 방추형 얼굴 영역과 LOC(Rodes et al., JOCN 2004; Op de Beeck et al., JN 2006; Moore et al., JN 2006; Yue et al.)라고 불리는 인접하지만 얼굴 선택적이 아닌 양쪽의 전문성 효과를 시험함으로써 전문지식이 특히 방추형 얼굴 영역과 관련이 있는지 여부를 질문했다. VR 2006). 모든 연구에서 전문지식 효과는 방추형 얼굴 영역보다 LOC에서 현저히 더 강하며, 실제로 전문지식 효과는 두 연구에서 방추형 얼굴 영역에서만 유의한 반면, 모든 연구에서 LOC에서는 강건하고 유의한 효과가 있었다.[citation needed]

따라서 얼굴 인식이 이 부위에 크게 의존하고 그 손상이 심각한 얼굴 인식 장애를 초래할 수 있다는 것은 확실하지만 방추형 회가 어떤 상황에서 활성화되는지는 여전히 정확히 알 수 없다.

메모리 호출에 대한 우위 확보

얼굴 인식 중에 신경망은 기억을 되살리기 위해 뇌와 연결된다.[71]

얼굴 인식의 세미날 모델에 따르면 얼굴 처리의 세 가지 단계는 다음과 같다.[7][71]

- 얼굴 인식

- 그 얼굴과 관련된 기억과 정보의 회상.

- 이름을 불러오다

이 주문에는 예외가 있다. 예를 들어, 매우 친숙한 자극의 경우, 이름은 의미 정보보다 더 빨리 회수된다.[72] 얼굴은 강력한 식별자지만 목소리는 인식에도 도움이 된다.[73][74]

연구는 얼굴이나 목소리가 개인을 식별하고 의미기억과 삽화기억을 기억하기 쉽게 하는지를 시험했다.[75] 이 실험들은 세 단계의 얼굴 처리를 모두 살펴보았다. 실험은 두 그룹의 유명인사와 친숙한 얼굴이나 목소리가 그룹 간 디자인을 하고 있는 것을 보여주며 참가자들에게 그에 대한 정보를 상기시켜줄 것을 요청했다.[75] 참가자들에게 먼저 자극이 익숙하냐는 질문을 받았다. 만약 그렇다고 대답한다면, 그들은 제시된 얼굴이나 목소리에 맞는 정보(대양 기억)와 기억(에피소드 기억)을 요구받았다. 이러한 실험은 후속 연구를 통해 얼굴 우위의 현상과 그것이 어떻게 지속되는지를 입증했다.[75]

인식실적발행

기억상실에서의 목소리보다 얼굴의 이점에 대한 첫 번째 실험 후, 사용된 방법에서 오류와 간극이 발견되었다.[75]

우선 얼굴 가공의 인식 단계에서는 뚜렷한 얼굴 이점이 없었다. 참석자들은 얼굴보다 목소리에 더 자주 친근하게 반응하는 모습을 보였다.[76] 즉, 음성이 인식되었을 때(약 60~70%) 그들은 전기적 정보를 기억하기는 훨씬 힘들었지만 인식되는 데는 매우 능숙했다.[75] 결과는 기억력 대 아는 판단으로 간주되었다. 훨씬 더 많은 기억의 결과(또는 친숙함)가 목소리와 함께 발생했고, 더 많은 알고(또는 기억의 회수) 반응들이 얼굴에서 일어났다.[74] 이러한 현상은 감옥에서 범죄 줄 서기를 다루는 실험을 통해 지속된다. 목격자들은 피의자에 대한 기억이 전혀 나지 않지만 얼굴보다 피의자의 목소리가 귀에 익었다고 말할 가능성이 높다.[77] 이러한 불일치는 음성과 함께 발생하는 더 많은 양의 추측과 잘못된 경보 때문이다.[74]

목소리와 비슷한 모호성을 얼굴에 부여하기 위해 후속 실험에서 얼굴 자극이 흐릿하게 드러났다.[76] 이 실험은 첫 번째 실험과 같은 절차를 따르며, 두 그룹에 연예인 얼굴 반과 생소한 얼굴 반으로 구성된 일련의 자극을 제시하였다.[75] 다만 다른 점은 얼굴 자극이 흐릿해 세밀한 이목구비가 보이지 않는다는 점이었다. 이어 참가자들에게 그 사람을 알아봤는지, 그에 대한 구체적인 전기적 정보를 기억해낼 수 있는지, 마지막으로 그 사람의 이름을 알고 있는지 등을 말해 달라는 요청을 받았다. 첫 실험의 방법에는 문제가 있다는 견해를 뒷받침하는 등 당초 실험과는 전혀 다른 결과가 나왔다.[75] 후속 조치 결과에 따르면, 음성 및 얼굴을 통해 동일한 양의 정보와 기억력을 회수할 수 있어 얼굴 우위가 해체될 수 있었다. 그러나 실험의 다른 방법론적 문제들은 여전히 고쳐져야 하기 때문에 이러한 결과는 결함이 있고 시기상조다.[75]

발언 내용

음성 추출물의 내용을 제어하는 과정은 사진에서 얼굴 이외의 단서가 제거되는 것보다 더 어려운 것으로 입증되었다.[75]

따라서 이 인자를 제어하지 못한 실험의 결과는 얼굴 인식에 대한 음성 인식과 관련하여 잘못된 결론을 이끌어냈다.[75] 예를 들어, 한 실험에서 참가자들의 40%가 단지 추측만으로 연예인과 목소리를 그들의 직업과 쉽게 결합시킬 수 있다는 것을 발견했다.[76] 실험자들은 이러한 오류를 제거하기 위해 캐치프레이즈와 같이 대상의 정체성에 대한 단서를 제공할 수 있는 음성 샘플의 일부를 제거했다.[78] 얼굴 샘플뿐만 아니라 음성 샘플을 제어한 후에도(흐린 얼굴을 사용), 음성보다 개인이 얼굴을 인식하고 있을 때 의미 정보가 더 쉽게 검색될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.[79]

스피치 추출물의 내용을 통제하는 또 다른 기법은 참가자의 선생님이나 이웃과 같이 개인적으로 친숙한 개인의 얼굴과 목소리를 연예인의 얼굴과 목소리 대신 제시하는 것이다.[75] 이런 식으로 유사한 단어들이 음성 추출물에 사용된다.[75] 예를 들어, 익숙한 대상들은 음성 추출물에 대해 정확히 동일한 대본을 쓴 연설문을 읽도록 요청 받는다. 그 결과는 의미적 정보가 개인이 목소리보다 얼굴을 인식하고 있을 때 검색하기가 더 쉽다는 것을 다시 보여주었다.[75]

노출 빈도 문제

결과를 신뢰할 수 있도록 제어해야 하는 또 다른 요인은 노출 빈도다.[75]

우리가 연예인을 예로 들면 대중매체 때문에 사람들은 목소리보다 연예인의 얼굴을 더 자주 접하게 된다.[75] 잡지, 신문, 인터넷을 통해 개인들은 얼굴이 없는 목소리보다는 일상적으로 목소리가 없는 연예인들의 얼굴에 노출된다.[75] 그러므로 누군가가 지금까지 행해진 모든 실험에 대해 그 발견은 그들의 목소리보다는 연예인들의 얼굴에 노출되는 빈도의 결과라고 주장할 수 있다.[80]

이 문제를 극복하기 위해 연구원들은 유명인사가 아닌 개인적으로 친숙한 개인들을 자극제로 사용하기로 결정했다.[75] 참가자의 선생님과 같이 개인적으로 친숙한 개인들은 보시다시피 대부분 들을 수 있다.[81] 이러한 유형의 제어를 사용한 연구도 얼굴 장점을 입증했다.[81] 학생들은 목소리보다는 교사의 얼굴을 인식할 때(정상적이고 흐릿하게) 의미 정보를 더 쉽게 검색할 수 있었다.[79]

그러나 수년 동안 연구자들은 노출 빈도뿐만 아니라 연관 학습 패러다임인 음성 추출물의 내용까지 통제할 수 있는 훨씬 더 효과적인 방법을 찾아냈다.[75] 참가자들은 의미 정보뿐만 아니라 이름들을 실험적으로 알 수 없는 목소리와 얼굴로 연결시켜 달라는 요청을 받는다.[82][83] 이 패러다임을 사용한 현재의 실험에서, 이름과 직업은 세 명의 참가자 그룹에게 목소리, 얼굴 또는 둘 다와 함께 주어졌다.[82] 위에서 설명한 연상들은 네 번 반복되었다.[82]

다음 단계는 이전 단계에서 학습한 모든 자극이 도입되고 참가자들에게 모든 자극의 직업과 이름을 말하도록 하는 단계적 리콜 작업이었다.[82][84] 다시 말하지만, 그 결과는 노출 빈도가 통제되었을 때에도 목소리보다 개인이 얼굴을 인식하고 있을 때 의미 정보를 더 쉽게 검색할 수 있다는 것을 보여주었다.[75][82]

삽화적 기억으로 확장 및 존재 설명

삽화적 기억은 이전에 경험했던 특정 사건을 기억하는 우리의 능력이다.[85]

삽화 기억과 관련된 얼굴 인식에서, 왼쪽 측면 전두엽, 두정엽, 왼쪽 내측 전두엽/전방 정맥 피질에서 활성화가 나타났다.[86][87] 또한 두정피질 내 삽화적 기억력 회복 중 왼쪽 편향은 회수 성공과 강하게 상관관계가 있는 것으로 밝혀졌다.[86] 이것은 아마도 얼굴 인식과 삽화 기억 사이의 연관성이 음성과 삽화 기억의 연관성보다 더 강했다는 가설 때문일 것이다.[76] 이 가설은 측두엽에 위치한 것으로 생각되는 특수 얼굴 인식 장치의 존재로도 뒷받침될 수 있다.[86][88]

얼굴 인식을 위한 두 개의 별개의 신경계가 존재한다는 증거도 있다. 하나는 낯익은 얼굴을 위한 것이고 다른 하나는 새로 배운 얼굴을 위한 것이다.[86] 얼굴 인식과 삽화적 기억 사이의 이러한 연결고리에 대한 한 가지 설명은 얼굴 인식이 인간 존재의 주요 부분이기 때문에, 뇌는 다른 사람들과 더 잘 의사소통할 수 있도록 둘 사이의 연결을 만들어 낸다는 것이다.[89]

자기 얼굴 인식

비록 많은 동물들이 얼굴 인식 능력을 가지고 있지만, 자기 얼굴의 인식은 단지 몇몇 종들만의 독특한 현상이 관찰되어 왔다. 자기 얼굴 인식 연구에는 지각 통합 과정과의 관계 때문에 특별한 관심이 있다.

한 연구에서는 자신의 얼굴에 대한 인식/인식이 문맥의 변화에 영향을 받지 않는 반면, 친숙하고 생소한 얼굴에 대한 인식/인식은 부정적인 영향을 받는다는 것을 발견했다.[90] 노년층을 대상으로 한 또 다른 연구에서는 구성적 처리에는 장점이 있지만 기능적 처리는 그렇지 않다는 것을 발견했다.[91]

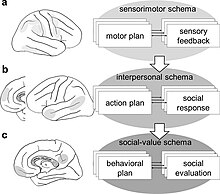

스기우라 모토아키는 2014년 신체적, 대인관계적, 사회적 자아의 3가지 범주로 구분해 자아인식의 개념 모델을 개발했다.[92][93]

미러 테스트

고든 갤럽 주니어는 자각을 측정하기 위한 시도로 1970년에 기술을 개발했다. 이 기법은 일반적으로 미러 테스트를 참조한다.

이 방법은 거울이 없으면 볼 수 없는 곳에 피사체에 마커를 부착하는 것을 포함한다(예: 이마). 표식은 피사체가 표식이 된 것을 인식하지 못할 정도로 눈에 띄지 않게 배치해야 한다. 일단 마커를 배치하면 피사체는 거울에 접근할 수 있다. 피험자가 표식을 조사하면(예: 표식을 지워버리려고 하는 경우), 이는 피험자가 거울을 환경의 연장선으로 인식하는 것과 반대로 자기 자신의 반영을 보고 있다는 것을 이해한다는 것을 나타낼 수 있다(예: 반사된 것이 창문 뒤에 있는 다른 사람/동물이라고 생각하는 것).[94]

이 방법은 자각을 측정하는 데 있어 보다 효과적인 기법 중 하나로 여겨지지만, 확실히 완벽하지는 않다. 결과에 영향을 미칠 수 있는 많은 요소들이 작용하고 있다. 예를 들어, 만약 동물이 두더지처럼 생물학적으로 장님이라면, 우리는 그들이 본질적으로 자기 인식이 부족하다고 가정할 수 없다. 시각적 자기 인식은 살아 있는 사람이 인지적으로 "자각"하는 것으로 간주되는 여러 방법 중 하나일 가능성이 있다고 가정할 수 있을 뿐이다.

성별

전기생리학적 기법을 사용한 연구는 얼굴 인식 기억 과제와 얼굴 인식 과제에서 성별과 관련된 차이를 보여주었다.[95]

얼굴 인식에서, 여성의 얼굴 인식은 몇 가지 기본적인 인지 과정과 관련이 없다는 것을 암시하면서, 지능을 추정하는 데는 아무런 연관성이 없었다.[96] 젠더화된 차이점들은 성호르몬에 대한 역할을 제안할 수 있다.[97] 여성의 경우 생리 주기의 상이한 단계에서 호르몬 수준의 차이와 관련된 심리적 기능의 변동성이 있을 수 있다.[98][99]

규범과 병리학에서 얻은 데이터는 비대칭 얼굴 처리를 지원한다.[100][101][102]

좌측 하전두피질 및 양쪽 후두피질 접합부는 모든 얼굴 조건에 동일하게 반응할 수 있다.[103] 어떤 사람들은 왼쪽 하전두피질과 후두두엽 접합 모두 안면기억에 관련되어 있다고 주장한다.[104][105][106] 우측 하부 측두/후두엽 회초리는 얼굴에는 선택적으로 반응하지만 비 페이스에는 반응하지 않는다. 오른쪽 측두극은 낯익은 얼굴과 생소한 장면을 구별할 때 활성화된다.[107] 얼굴용 중간임시엽의 오른쪽 비대칭도 133-세논 측정 뇌혈류를 이용하여 나타났다.[108] 다른 조사자들은 이전의 전기생리학 및 영상 연구에서 안면인식을 위한 우측 편중화를 관찰했다.[109]

비대칭적인 안면 인식은 다른 반구 전략을 실행한다는 것을 의미한다. 우뇌는 총체적 전략을 채택하고, 좌뇌는 분석적 전략을 채택할 것이다.[110][111][112][113]

2007년 한 연구는 기능성 초전도블러 분광법을 사용한 연구에서 남성은 물체와 얼굴 인식을 위해 우뇌 편중, 여성은 안면 업무를 위해 좌뇌 편중, 물체 인식은 우뇌 편중성을 보였음을 보여주었다.[114] 이것은 남성의 이러한 피질 부위의 위상학적 조직을 위한 증거로 채택될 수 있다. 그것은 후자가 물체 인식과 관련된 영역으로부터 얼굴 인식과 관련된 훨씬 더 큰 영역까지 확장된다는 것을 암시할 수 있다.

이는 이샤이가 제안한 객체 형태 위상 가설과 일치한다.[115] 그러나 물체와 안면 인식의 관련성은 프로세스 기반이었고, 우반구에서 공통적인 전체론적 처리 전략과 관련이 있는 것으로 보인다. 더구나 같은 남성에게 분석적 처리가 필요한 안면 패러다임을 제시했을 때 좌뇌가 활성화되었다. 이는 2000년 Gautier의 제안과 일치하며, 근외 피질에는 서로 다른 연산에 가장 적합한 영역이 포함되어 있으며, 프로세스 맵 모델로 설명된다.

따라서 제안된 모델은 상호 배타적이지 않다. 얼굴 처리는 다른 자극에 사용되는 것 외에 뇌에 새로운 제약을 가하지 않는다.

각 자극은 얼굴 또는 얼굴로 범주별로, 그리고 과정별로 전체론적 또는 분석적 방법으로 매핑되었을 수 있다. 따라서, 오른쪽 또는 왼쪽 인지 스타일에 대해 통일된 범주별 프로세스 매핑 시스템이 구현되었다. 얼굴 인식을 위해 남성은 오른쪽 인지 스타일을 위해 범주별 프로세스 맵핑 시스템을, 여성은 왼쪽을 동일하게 사용한다.[114]

민족성

본인 대 다른 인종 얼굴 인식과 지각 차별의 차이는 1914년에 처음 연구되었다.[117] 인간은 자기 종족이 아닌 다른 종족의 사람들을 모두 비슷하게 인식하는 경향이 있다.

다른 것들도 같다면, 주어진 인종의 개인은 우리의 친숙함, 인종 전체와의 접촉에 비례하여 서로 구별할 수 있다. 따라서, 비인종 미국인에게는 모든 아시아인들이 비슷하게 보이는 반면, 아시아인들에게는 모든 백인 남성들이 똑같이 보인다.[117]

크로스레이스 효과로 알려진 이 현상을 자기 레이스 효과, 기타 레이스 효과, 자기 인종 편향 또는 인종 간 얼굴 인식 결손이라고도 한다.[118]

크로스레이스 효과의 진정한 영향력을 측정하기는 어렵다.

1990년의 한 연구는 다른 인종적 영향이 아프리카계 미국인들보다 백인 학생들 사이에서 더 큰 반면, 1979년의 한 연구는 그 반대라는 것을 발견했다.[119] D. Stephen Lindsay와 동료들은 이러한 연구의 결과가 제시된 얼굴을 인식하는 데 내재적인 어려움, 두 시험 그룹 간의 교차 레이스 효과의 실제 크기 차이 또는 이 두 요인의 어떤 조합 때문일 수 있다는 점에 주목한다.[119] 셰퍼드는 아프리카계 미국인 얼굴, 화이트 페이스, 차이가 발견되지 않은 연구들에서 더 나은 성과를 찾아낸 연구를 검토했다.[120][121][122]

전반적으로, 셰퍼드는 효과의 크기와 다른 인종의 구성원과 상호작용하는 대상의 양 사이에 신뢰할 수 있는 양의 상관관계를 보고했다. 이러한 상관관계는 셰퍼드의 연구에서 양쪽 인종의 얼굴에서 동등하게 우수한 성과를 보인 아프리카계 미국인 피험자들은 거의 항상 백인과 상호작용하는 양의 가능한 가장 높은 자체 평가로 응답한 반면, 백인 피험자는 더 큰 다른 인종 효과를 나타내며 다른 인종과의 상호작용을 덜 보고했다는 사실을 반영한다. 이 등급의 차이는 통계적으로 신뢰할 수 있었다.[119]

크로스레이스 효과는 생후 6개월 정도에 인간에게 나타나는 것 같다.[123]

크로스레이스 효과에 도전

크로스레이스 효과는 다른 인종과의 상호작용을 통해 바뀔 수 있다.[124] 다른 레이스 경험은 크로스레이스 효과에 큰 영향을 미친다.[125] 일련의 연구는 다른 인종 경험이 더 큰 참여자들이 경험이 적은 참여자들보다 다른 인종 얼굴을 차별하는 데 있어 일관적으로 더 정확하다는 것을 보여주었다.[126][125] 효과의 많은 현재 모델은 자신의 레이스를 볼 때 전체적인 얼굴 처리 메커니즘이 더 완전하게 관여된다고 가정한다.[127]

자기 레이스 효과는 다른 얼굴 특징들 사이의 공간 관계에 대한 정보를 추출하는 능력 증가와 관련이 있다.[128]

인종을 특정하는 시각적 정보가 개별적인 정보를 희생시키면서 정신적 주의를 끌기 때문에 다른 인종의 사람들을 볼 때 적자가 발생한다.[129] 지각적 과제를 이용한 추가 연구는 다른 레이스 효과와 관련된 특정 인지 과정을 밝혀낼 수 있다.[119] 자기 인종적 효과는 인종적 회원을 넘어 집단 내 편애로까지 확대될 가능성이 높다. 대학별로 누군가를 분류하면 자기경주 효과와 비슷한 결과가 나온다.[130]

마찬가지로 남성은 여성보다 여성 얼굴을 적게 인식하는 경향이 있는 반면, 남성의 얼굴에는 성적인 차이가 없다.[131]

실험 전에 자가경주 효과를 인지한 경우, 시험 대상자는 자가경주 효과가 있는 경우 현저하게 덜 나타난다.[132]

자폐증

자폐 스펙트럼 장애는 사회적, 의사소통적,[133] 지각적 결손을 일으키는 종합적인 신경 발달 장애다.[134] 자폐증이 있는 사람들은 얼굴 정체성 인식과 감정 표현에 어려움을 보인다.[135][136] 이러한 결손은 안면처리의 초기 및 후반기의 이상에서 비롯되는 것으로 추측된다.[137]

속도 및 방법

자폐증이 있는 사람들은 얼굴과 얼굴 이외의 자극들을 같은 속도로 처리한다.[137][138]

신경전형 개인에서는 얼굴 처리를 선호하면 얼굴 이외의 자극에 비해 처리 속도가 빨라진다.[137][138] 이 개인은 얼굴을 인지할 때 전체적인 처리를 사용한다.[134] 이와는 대조적으로 자폐증이 있는 개인은 얼굴 전체보다는 개별적인 특징에 초점을 맞추어 부분적인 가공이나 상향 가공법을 채용한다.[139][140] 자폐증이 있는 사람들은 주로 그들의 시선을 얼굴의 하반부, 특히 입쪽으로 향하게 되는데, 이는 전형적인 신경계 사람들의 눈 훈련된 시선과 다르다.[139][140][141][142][143] 이 편차는 메모리에 저장되어 쉽게 검색할 수 있는 템플릿인 안면 프로토타입을 사용하지 않는다.[136][144]

또한, 자폐증을 가진 사람들은 인식 기억력, 특히 얼굴을 식별하는데 도움을 주는 기억력에 어려움을 보인다. 기억력 결핍은 얼굴에는 선택적이며 다른 시각적 입력으로 확장되지 않는다.[136] 이러한 안면 기억력 결핍은 아마도 안면 처리 영역 사이의 간섭의 산물일 것이다.[136]

관련 어려움

자폐증은 눈의 접촉 감소, 공동 관심, 감정 표현 해석, 의사소통 능력 등으로 인해 약화된 사회 능력에서 자주 나타난다.[145]

이러한 결함은 9개월의 유아에게서 볼 수 있다.[137] 일부 전문가들은 나중에 자폐증 진단을 받은 유아들이 어떻게 얼굴 이외의 물체에 우선적으로 접근하는지를 설명하기 위해 '얼굴 회피'를 사용한다.[133] 나아가 자폐증이 있는 아동들이 얼굴의 감정적 내용을 파악하는데 어려움을 겪는 것은 얼굴표정에 대한 일반적인 무관심의 결과일 뿐, 감정정보를 전반적으로 처리할 수 있는 무능함이 아니라는 의견도 제기되어 왔다.[133]

그 제약조건은 사회참여를 저해하는 것으로 간주된다.[146] 게다가, 연구는 자폐증을 가진 개인들의 얼굴 처리 능력 감소와 나중에 정신 이론의 결손 사이의 연관성을 제시한다. 전형적으로 발달한 개인은 타인의 감정 표현을 그들의 행동에 연관시킬 수 있지만, 자폐증을 가진 개인은 이 기술을 같은 정도로 증명하지 못한다.[147]

그러나 이 인과관계는 닭이나 달걀 분쟁과 닮았다. 어떤 사람들은 사회장애가 지각적 문제로 이어진다고 이론화한다.[139] 이러한 관점에서 사회적 관심의 생물학적 결여는 사용 부족으로 인한 얼굴 인식을 억제한다.[139]

신경학

자폐증이 있는 개인이 안면처리 측면에서 직면하는 많은 장애물은 방추형 얼굴 부위와 편도체의 이상에서 비롯될 수 있다.

전형적으로, 자폐증이 있는 사람들의 방추형 얼굴 부위는 체적을 줄였다.[148][139] 이러한 볼륨 감소는 정서적으로 두드러진 면으로 플래그를 지정하지 않고, 따라서 활성화 수준을 감소시키는 일탈적인 편도선 활동 때문이다.

자폐증 환자가 어떤 뇌영역을 대신 사용하는지에 대한 연구는 확정적이지 않다. 얼굴을 볼 때, 자폐증을 가진 사람들은 전형적으로 신경계 사람들이 사물을 감지할 때 일반적으로 뇌 부위에서 활동한다는 것을 발견했다.[139] 또 다른 연구자는 얼굴 인식 동안 자폐증을 가진 사람들은 각기 다른 신경계를 사용하며 각각 고유한 신경회로를 사용한다는 것을 발견했다.[148]

보상 메커니즘

자폐증 환자가 나이가 들면서 얼굴-감정 인식 수행 능력을 평가하는 행동 테스트의 점수는 대조군과 유사한 수준으로 증가한다.[137][149]

이러한 개인들의 인식 메커니즘은 종종 효과적이긴 하지만 여전히 비정형적이다.[149] 얼굴 정체성 인식 측면에서 보상은 얼굴 반전 작업에서 처음 볼 수 있는 더 많은 패턴 기반 전략을 포함할 수 있다.[142] 또는, 나이든 사람들은 다른 사람의 얼굴 표정을 흉내내어 보상하고 얼굴 감정 인식을 위해 얼굴 근육의 운동 피드백에 의존한다.[150]

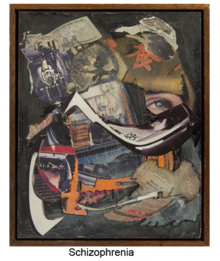

정신분열증

정신분열증은 주의력, 지각, 기억력, 학습, 처리, 추론, 문제해결에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.[151]

정신분열증은 손상된 얼굴 및 감정 인식과 연관되어 있다.[151][152][153][90] 조현병을 앓는 사람들은 얼굴을 일치시키고, 얼굴을 기억하고, 얼굴에 어떤 감정이 있는지 인식하도록 요구하는 얼굴 인식 작업에서 더 나쁜 정확성과 느린 반응 시간을 보여준다.[90] 정신분열증을 가진 사람들은 거꾸로 된 얼굴보다 똑바른 얼굴을 맞추는 데 더 어려움을 겪는다.[151] 인식이나 식별을 위해 아이템의 특징 간 거리(예: 눈이나 코와 같은 얼굴의 특징)를 이용한 구성 처리의 감소도 조현병과 관련이 있다.[90]

정신분열증 환자들은 "행복한" 영향을 쉽게 식별할 수 있지만 얼굴을 "슬픔" 또는 "공포한"[153] 것으로 식별하기 위해 고군분투한다. 얼굴 및 감정 인식의 장애는 개인의 얼굴 감정 구별 능력 부족으로 인한 사회적 기술 장애와 연관된다.[153][90] 정신분열증을 가진 사람들은 N170 반응 감소, 비정형 얼굴 스캔 패턴, 구성적 처리 기능 장애를 보이는 경향이 있다.[154] 조현병 증상의 심각성은 안면인식 장애의 심각성과 상관관계가 있는 것으로 나타났다.[90]

조현병과 반사회적 인격장애가 진단된 개인은 단순한 조현병을 가진 개인보다 얼굴과 감정 인식에 훨씬 더 많은 장애가 있는 것으로 나타났다. 이 개인은 분노, 놀라움, 혐오감을 식별하기 위해 고군분투한다. 이러한 이중 진단을 받은 사람들의 공격성과 감정 인식의 어려움 사이에는 연관성이 있다.[153]

자기공명영상 및 기능자기공명영상자료에 따르면 방추형 회오리 중 작은 부피가 얼굴 인식의 더 큰 손상에 연결되어 있는 것으로 나타났다.[152]

자기 얼굴 인식과 다른 얼굴 인식 어려움은 정신분열증 환자의 긍정적인 상관관계가 있다. 정신분열증의 정도는 또한 자기 얼굴의 어려움, 비정상적인 인식의 어려움, 그리고 다른 얼굴 인식의 어려움과 관련이 있는 것으로 나타났다.[155] 정신분열증 환자들은 일반적인 조절보다 거울을 볼 때 더 많은 이상한 감정을 느낀다고 보고한다. 환각, 체질 걱정, 우울증 등이 모두 자기 얼굴 인식의 어려움과 관련이 있는 것으로 나타났다.[156]

다른동물

신경생물학자 제니 모튼과 그녀의 팀은 두 장의 사진을 제시했을 때 낯선 얼굴보다 친숙한 얼굴을 선택하도록 양을 가르칠 수 있었고, 그 결과 양이 사람의 얼굴을 인식할 수 있다는 것을 발견하게 되었다.[157][158] 아궁이(인간의 먼 친척)는 44개의 서로 다른 사람의 얼굴을 구별할 수 있었는데, 이것은 그렇게 하기 위해 신피질이나 인간의 얼굴을 분별한 역사가 필요 없다는 이론을 뒷받침한다.[159] 비둘기들은 행복한 얼굴이나 중립적인 얼굴 또는 수컷과 암컷 얼굴을 구별하기 위해 인간과 같은 뇌의 부분을 사용하는 것으로 밝혀졌다.[159]

인공지능

사람의 얼굴을 알아볼 수 있는 소프트웨어를 개발하는 데 많은 노력을 기울였다.

이 작업은 얼굴 인식의 심리를 이용해 소프트웨어 설계를 알려주는 컴퓨터 비전(computer vision)으로 알려진 인공지능의 한 분과에서 발생했다. 최근의 돌파구는 얼굴 자극에 대한 특정 반응을 찾기 위해 비침습적 기능 초전도플러 분광법을 사용한다.[160] 새로운 시스템은 피질 장기 전위제라고 불리는 입력 응답을 사용하여 컴퓨터화된 얼굴 데이터베이스 시스템에서 대상 얼굴 검색을 촉발한다.[160][161] 이러한 시스템은 안면 인식을 위한 뇌-기계 인터페이스를 제공하며, 이를 인지 생체 인식이라고 한다.

또 다른 애플리케이션은 얼굴 이미지로부터 나이를 추정하는 것이다. 다른 인식 문제와 비교했을 때, 주로 노화 과정이 신체적 조건과 생활 방식과 같은 많은 외부 요인에 의해 영향을 받기 때문에 얼굴 이미지로부터 나이 추정이 어렵다.고령화 과정도 느려 충분한 데이터 수집이 어렵다.[162]

넴로도프

2016년 Dan Nemrodov는 ID 관련 정보에 관련될 수 있는 EEG 신호에 대한 다변량 분석을 수행하였고, 시공간에서 모두 이벤트 관련 잠재적 신호에 패턴 분류를 적용하였다. 이 연구의 주요 대상은 다음과 같다.

- 이전에 알려진 N170 및 기타 이벤트 관련 잠재적 구성요소가 개별 얼굴 인식에 관여하는지 여부를 평가한다.

- 이벤트 관련 잠재적 신호에서 개별 수준 인식의 임시 랜드마크 위치 지정

- 개별 얼굴 인식의 공간 프로필 파악

실험의 경우, 사전 처리된 EEG 신호에 따라 기존 이벤트 관련 잠재적 분석과 이벤트 관련 잠재적 신호의 패턴 분류가 수행되었다.[163]

본 연구와 추가 연구는 개별 얼굴 인식 프로세스의 주피오-임시 프로필의 존재와 개별 얼굴 이미지의 재구성이 신원 관련 정보의 인코딩에 기여하는 그러한 프로필과 유용한 특징을 활용함으로써 가능함을 보여주었다.

유전적 근거

일반적인 지능과 같은 많은 인지 능력이 명확한 유전적 근거를 가지고 있지만, 안면 인식의 유전적 기초에 대한 증거는 상당히 최근의 것이다. 현재 증거는 안면인식 능력이 환경보다는 유전적 기반과 높은 연관성을 갖고 있음을 시사한다.

초기 연구는 편도선 기능 저하를 초래하는 터너 증후군과 같이 안면인식 능력을 손상시키는 유전적 장애에 초점을 맞췄다. 2003년의 한 연구는 터너 증후군을 가진 사람들에게서 안면인식 능력이 현저히 떨어진다는 것을 발견했는데, 편도체가 안면 인식에 영향을 미친다는 것을 시사했다.[91]

그러나 일반 인구의 유전적 근거에 대한 증거는 캠브리지 페이스 메모리 테스트의 얼굴 인식 점수가 현기증 쌍둥이보다 일란성 쌍둥이의 두 배나 비슷했다는 쌍둥이 연구에서 나온다.[164] 이 연구 결과는 안면 인식 점수와[165][166] 안면 인식의 유전성을 [166]약 61%로 결정한 유사한 차이를 발견한 연구에 의해 뒷받침되었다.

안면 인식 점수와 기타 인지 능력,[164] 특히 일반적인 물체 인식 사이에는 유의미한 관계가 없었다. 이는 안면인식 능력이 유전적으로 계승가능하며, 다른 인지능력과는 독립적인 유전적 근거를 가지고 있음을 시사한다.[164] 연구에 따르면 안면인식 능력, 특히 유전적 프로소파뇨학의 극단적인 예는 유전적으로 상관관계가 높은 것으로 나타났다.[167]

세습적 프로소파노시즘의 경우, 자기 지배적 상속 모델이 제안되었다.[168] 연구는 또한 옥시토신 수용체 유전자(OXTR)를 따라 단일 뉴클레오티드 다형성과[167] 유전적인 프로소파뇨의 확률을 상관시켜, 이러한 알레르기가 정상적인 얼굴 인식에 중요한 역할을 한다는 것을 시사했다. 이들 로키에서 발생하는 야생형 알레르기의 돌연변이는 자폐 스펙트럼 장애와 [167]같이 사회적, 안면인식 결손이 흔한 다른 질환을 유발하는 것으로 밝혀졌는데, 이는 일반적인 안면인식의 유전적 기반이 복잡하고 다세대적이라는 것을 암시할 수 있다.[167]

OXTR과 안면인식 사이의 이러한 관계는 유전적인 프로소파뇨증을 앓지 않는 개인에 대한 연구에서도 뒷받침된다.[169][170]

참고 항목

참조

- ^ Pavelas (19 April 2021). "Facial Recognition is an Easy Task for Animals". Sky Biometry. Archived from the original on 19 April 2021. Retrieved 19 April 2021.

- ^ Krawczyk, Daniel C. (2018). Reasoning; The Neuroscience of How We Think. Academic Press. pp. 283–311. ISBN 9780128092859.

- ^ Quinn, Kimberly A.; Macrae, C. Neil (November 2011). "The face and person perception: Insights from social cognition: Categorizing faces". British Journal of Psychology. 102 (4): 849–867. doi:10.1111/j.2044-8295.2011.02030.x. PMID 21988388.

- ^ Young, Andrew W.; Haan, Edward H. F.; Bauer, Russell M. (March 2008). "Face perception: A very special issue". Journal of Neuropsychology. 2 (1): 1–14. doi:10.1348/174866407x269848. PMID 19334301.

- ^ Jump up to: a b c Kanwisher, Nancy; Yovel, Galit (2009). "Face Perception". Handbook of Neuroscience for the Behavioral Sciences. doi:10.1002/9780470478509.neubb002043. ISBN 9780470478509.

- ^ Likova, Lora T. (19 April 2021). "Learning face perception without vision: Rebound learning effect and hemispheric differences in congenital vs late-onset blindness". IS&T Int Symp Electron Imaging. 2019 (2019): 2371-23713 (12): 237-1–237-13. doi:10.2352/ISSN.2470-1173.2019.12.HVEI-237. PMC 6800090. PMID 31633079.

- ^ Jump up to: a b Bruce, V.; Young, A (1986). "Understanding Face Recognition". British Journal of Psychology. 77 (3): 305–327. doi:10.1111/j.2044-8295.1986.tb02199.x. PMID 3756376.

- ^ Mansour, Jamal; Lindsay, Roderick (30 January 2010). "Facial Recognition". Corsini Encyclopedia of Psychology. doi:10.1002/9780470479216.corpsy0342. ISBN 9780470479216.

- ^ Kanwisher, Nancy; McDermott, Josh; Chun, Marvin M. (1 June 1997). "The Fusiform Face Area: A Module in Human Extrastriate Cortex Specialized for Face Perception". The Journal of Neuroscience. 17 (11): 4302–4311. doi:10.1523/JNEUROSCI.17-11-04302.1997. PMC 6573547. PMID 9151747.

- ^ Yassin, Walid; Callahan, Brandy L.; Ubukata, Shiho; Sugihara, Genichi; Murai, Toshiya; Ueda, Keita (16 April 2017). "Facial emotion recognition in patients with focal and diffuse axonal injury". Brain Injury. 31 (5): 624–630. doi:10.1080/02699052.2017.1285052. PMID 28350176. S2CID 4488184.

- ^ Libertus, Klaus; Landa, Rebecca J.; Haworth, Joshua L. (17 November 2017). "Development of Attention to Faces during the First 3 Years: Influences of Stimulus Type". Frontiers in Psychology. 8: 1976. doi:10.3389/fpsyg.2017.01976. PMC 5698271. PMID 29204130.

- ^ Maurer, D. (1985). "Infants' Perception of Facedness". In Field, Tiffany; Fox, Nathan A. (eds.). Social Perception in Infants. Ablex Publishing Corporation. pp. 73–100. ISBN 978-0-89391-231-4.

- ^ Morton, John; Johnson, Mark H. (1991). "CONSPEC and CONLERN: A two-process theory of infant face recognition". Psychological Review. 98 (2): 164–181. CiteSeerX 10.1.1.492.8978. doi:10.1037/0033-295x.98.2.164. PMID 2047512.

- ^ Fantz, Robert L. (May 1961). "The Origin of Form Perception". Scientific American. 204 (5): 66–73. Bibcode:1961SciAm.204e..66F. doi:10.1038/scientificamerican0561-66. PMID 13698138.

- ^ Libertus, Klaus; Needham, Amy (November 2011). "Reaching experience increases face preference in 3-month-old infants: Face preference and motor experience". Developmental Science. 14 (6): 1355–1364. doi:10.1111/j.1467-7687.2011.01084.x. PMC 3888836. PMID 22010895.

- ^ Libertus, Klaus; Needham, Amy (November 2014). "Face preference in infancy and its relation to motor activity". International Journal of Behavioral Development. 38 (6): 529–538. doi:10.1177/0165025414535122. S2CID 19692579.

- ^ Tobias Grossmann; Striano; Friederici (May 2006). "Crossmodal integration of emotional information from face and voice in the infant brain". Developmental Science. 9 (3): 309–315. doi:10.1111/j.1467-7687.2006.00494.x. PMID 16669802. S2CID 41871753.

- ^ Farroni, Teresa; Menon, Enrica; Rigato, Silvia; Johnson, Mark H. (March 2007). "The perception of facial expressions in newborns". European Journal of Developmental Psychology. 4 (1): 2–13. doi:10.1080/17405620601046832. PMC 2836746. PMID 20228970.

- ^ Jump up to: a b c Stefanie Hoehl & Tricia Striano; Striano (November–December 2008). "Neural processing of eye gaze and threat-related emotional facial expressions in infancy". Child Development. 79 (6): 1752–1760. doi:10.1111/j.1467-8624.2008.01223.x. PMID 19037947. S2CID 766343.

- ^ Peltola, Mikko J.; Leppänen, Jukka M.; Mäki, Silja; Hietanen, Jari K. (1 June 2009). "Emergence of enhanced attention to fearful faces between 5 and 7 months of age". Social Cognitive and Affective Neuroscience. 4 (2): 134–142. doi:10.1093/scan/nsn046. PMC 2686224. PMID 19174536.

- ^ Jump up to: a b Leppanen, Jukka; Richmond, Jenny; Vogel-Farley, Vanessa; Moulson, Margaret; Nelson, Charles (May 2009). "Categorical representation of facial expressions in the infant brain". Infancy. 14 (3): 346–362. doi:10.1080/15250000902839393. PMC 2954432. PMID 20953267.

- ^ Tricia Striano & Amrisha Vaish; Vaish (2010). "Seven- to 9-month-old infants use facial expressions to interpret others' actions". British Journal of Developmental Psychology. 24 (4): 753–760. doi:10.1348/026151005X70319. S2CID 145375636.

- ^ Curby, K.M.; Johnson, K.J.; Tyson A. (2012). "Face to face with emotion: Holistic face processing is modulated by emotional state". Cognition and Emotion. 26 (1): 93–102. doi:10.1080/02699931.2011.555752. PMID 21557121. S2CID 26475009.

- ^ Jump up to: a b Jessen, Sarah; Altvater-Mackensen, Nicole; Grossmann, Tobias (2016-05-01). "Pupillary responses reveal infants' discrimination of facial emotions independent of conscious perception". Cognition. 150: 163–169. doi:10.1016/j.cognition.2016.02.010. PMID 26896901. S2CID 1096220.

- ^ Charles A. Nelson (March–June 2001). "The development and neural bases of face recognition". Infant and Child Development. 10 (1–2): 3–18. CiteSeerX 10.1.1.130.8912. doi:10.1002/icd.239.

- ^ Jump up to: a b Emi Nakato; Otsuka; Kanazawa; Yamaguchi; Kakigi (January 2011). "Distinct differences in the pattern of hemodynamic response to happy and angry facial expressions in infants--a near-infrared spectroscopic study". NeuroImage. 54 (2): 1600–1606. doi:10.1016/j.neuroimage.2010.09.021. PMID 20850548. S2CID 11147913.

- ^ Awasthi B; Friedman J; Williams, MA (2011). "Processing of low spatial frequency faces at periphery in choice reaching tasks". Neuropsychologia. 49 (7): 2136–41. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.03.003. PMID 21397615. S2CID 7501604.

- ^ O. Pascalis; Scott; Kelly; Shannon; Nicholson; Coleman; Nelson (April 2005). "Plasticity of face processing in infancy". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 102 (14): 5297–5300. Bibcode:2005PNAS..102.5297P. doi:10.1073/pnas.0406627102. PMC 555965. PMID 15790676.

- ^ Jump up to: a b Jeffery, L.; Rhodes, G. (2011). "Insights into the development of face recognition mechanisms revealed by face aftereffects". British Journal of Psychology. 102 (4): 799–815. doi:10.1111/j.2044-8295.2011.02066.x. PMID 21988385.

- ^ Klaus Libertus & Amy Needham; Needham (November 2011). "Reaching experience increases face preference in 3-month-old infants". Developmental Science. 14 (6): 1355–1364. doi:10.1111/j.1467-7687.2011.01084.x. PMC 3888836. PMID 22010895.

- ^ Field, T.; Woodson, R; Greenberg, R; Cohen, D (8 October 1982). "Discrimination and imitation of facial expression by neonates". Science. 218 (4568): 179–181. Bibcode:1982Sci...218..179F. doi:10.1126/science.7123230. PMID 7123230.

- ^ Jones, Susan S. (27 August 2009). "The development of imitation in infancy". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364 (1528): 2325–2335. doi:10.1098/rstb.2009.0045. PMC 2865075. PMID 19620104.

- ^ Jump up to: a b c d e Liu, Jia; Harris, Alison; Kanwisher, Nancy (January 2010). "Perception of Face Parts and Face Configurations: An fMRI Study". Journal of Cognitive Neuroscience. 22 (1): 203–211. doi:10.1162/jocn.2009.21203. PMC 2888696. PMID 19302006.

- ^ Jump up to: a b c Rossion, B. (1 November 2003). "A network of occipito-temporal face-sensitive areas besides the right middle fusiform gyrus is necessary for normal face processing". Brain. 126 (11): 2381–2395. doi:10.1093/brain/awg241. PMID 12876150.

- ^ Jump up to: a b McCarthy, Gregory; Puce, Aina; Gore, John C.; Allison, Truett (October 1997). "Face-Specific Processing in the Human Fusiform Gyrus". Journal of Cognitive Neuroscience. 9 (5): 605–610. doi:10.1162/jocn.1997.9.5.605. hdl:2022/22741. PMID 23965119. S2CID 23333049.

- ^ Baldauf, D.; Desimone, R. (2014-04-25). "Neural Mechanisms of Object-Based Attention". Science. 344 (6182): 424–427. doi:10.1126/science.1247003. ISSN 0036-8075.

- ^ Jump up to: a b c d e f g de Vries, Eelke; Baldauf, Daniel (2019-10-01). "Attentional Weighting in the Face Processing Network: A Magnetic Response Image-guided Magnetoencephalography Study Using Multiple Cyclic Entrainments". Journal of Cognitive Neuroscience. 31 (10): 1573–1588. doi:10.1162/jocn_a_01428. ISSN 0898-929X.

- ^ Campbell, R.; Heywood, C.A.; Cowey, A.; Regard, M.; Landis, T. (January 1990). "Sensitivity to eye gaze in prosopagnosic patients and monkeys with superior temporal sulcus ablation". Neuropsychologia. 28 (11): 1123–1142. doi:10.1016/0028-3932(90)90050-x. PMID 2290489. S2CID 7723950.

- ^ Marquardt, Kira; Ramezanpour, Hamidreza; Dicke, Peter W.; Thier, Peter (March 2017). "Following Eye Gaze Activates a Patch in the Posterior Temporal Cortex That Is not Part of the Human 'Face Patch' System". eNeuro. 4 (2): ENEURO.0317–16.2017. doi:10.1523/ENEURO.0317-16.2017. PMC 5362938. PMID 28374010.

- ^ Tsujii, T.; Watanabe, S.; Hiraga, K.; Akiyama, T.; Ohira, T. (March 2005). "Testing holistic processing hypothesis in human and animal face perception: evidence from a magnetoencephalographic study". International Congress Series. 1278: 223–226. doi:10.1016/j.ics.2004.11.151.

- ^ Andreasen NC, O'Leary DS, Arndt S, et al. (1996). "Neural substrates of facial recognition". The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 8 (2): 139–46. doi:10.1176/jnp.8.2.139. PMID 9081548.

- ^ Haxby, JV; Horwitz, B; Ungerleider, LG; Maisog, JM; Pietrini, P; Grady, CL (1 November 1994). "The functional organization of human extrastriate cortex: a PET-rCBF study of selective attention to faces and locations". The Journal of Neuroscience. 14 (11): 6336–6353. doi:10.1523/JNEUROSCI.14-11-06336.1994. PMC 6577268. PMID 7965040.

- ^ Haxby, James V; Ungerleider, Leslie G; Clark, Vincent P; Schouten, Jennifer L; Hoffman, Elizabeth A; Martin, Alex (January 1999). "The Effect of Face Inversion on Activity in Human Neural Systems for Face and Object Perception". Neuron. 22 (1): 189–199. doi:10.1016/S0896-6273(00)80690-X. PMID 10027301. S2CID 9525543.

- ^ Puce, Aina; Allison, Truett; Asgari, Maryam; Gore, John C.; McCarthy, Gregory (15 August 1996). "Differential Sensitivity of Human Visual Cortex to Faces, Letterstrings, and Textures: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study". The Journal of Neuroscience. 16 (16): 5205–5215. doi:10.1523/JNEUROSCI.16-16-05205.1996. PMC 6579313. PMID 8756449.

- ^ Puce, A.; Allison, T.; Gore, J. C.; McCarthy, G. (1 September 1995). "Face-sensitive regions in human extrastriate cortex studied by functional MRI". Journal of Neurophysiology. 74 (3): 1192–1199. doi:10.1152/jn.1995.74.3.1192. PMID 7500143.

- ^ Sergent, Justine; Ohta, Shinsuke; Macdonald, Brennan (1992). "Functional neuroanatomy of face and object processing. A positron emission tomography study". Brain. 115 (1): 15–36. doi:10.1093/brain/115.1.15. PMID 1559150.

- ^ KannurpattiRypmaBiswal, S.S.B.; Biswal, Bart; Bharat, B (March 2012). "Prediction of task-related BOLD fMRI with amplitude signatures of resting-state fMRI". Frontiers in Systems Neuroscience. 6: 7. doi:10.3389/fnsys.2012.00007. PMC 3294272. PMID 22408609.

- ^ Jump up to: a b c Gold, J.M.; Mundy, P.J.; Tjan, B.S. (2012). "The perception of a face is no more than the sum of its parts". Psychological Science. 23 (4): 427–434. doi:10.1177/0956797611427407. PMC 3410436. PMID 22395131.

- ^ Pitcher, D.; Walsh, V.; Duchaine, B. (2011). "The role of the occipital face area in the cortical face perception network". Experimental Brain Research. 209 (4): 481–493. doi:10.1007/s00221-011-2579-1. PMID 21318346. S2CID 6321920.

- ^ Arcurio, L.R.; Gold, J.M.; James, T.W. (2012). "The response of face-selective cortex with single face parts and part combinations". Neuropsychologia. 50 (10): 2454–2459. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.06.016. PMC 3423083. PMID 22750118.

- ^ Arcurio, L.R.; Gold, J.M.; James, T.W. (2012). "The response of face-selective cortex with single face parts and part combinations". Neuropsychologia. 50 (10): 2458. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.06.016. PMC 3423083. PMID 22750118.

- ^ Gorno-Tempini, M. L.; Price, CJ (1 October 2001). "Identification of famous faces and buildings: A functional neuroimaging study of semantically unique items". Brain. 124 (10): 2087–2097. doi:10.1093/brain/124.10.2087. PMID 11571224.

- ^ Jump up to: a b c d Vuilleumier, P; Pourtois, G (2007). "Distributed and interactive brain mechanisms during emotion face perception: Evidence from functional neuroimaging". Neuropsychologia. 45 (1): 174–194. CiteSeerX 10.1.1.410.2526. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2006.06.003. PMID 16854439. S2CID 5635384.

- ^ Platek, Steven M.; Kemp, Shelly M. (February 2009). "Is family special to the brain? An event-related fMRI study of familiar, familial, and self-face recognition". Neuropsychologia. 47 (3): 849–858. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.12.027. PMID 19159636. S2CID 12674158.

- ^ Ishai A; Ungerleider LG; Martin A; Schouten JL; Haxby JV (August 1999). "Distributed representation of objects in the human ventral visual pathway". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 96 (16): 9379–84. Bibcode:1999PNAS...96.9379I. doi:10.1073/pnas.96.16.9379. PMC 17791. PMID 10430951.

- ^ Gauthier, Isabel (January 2000). "What constrains the organization of the ventral temporal cortex?". Trends in Cognitive Sciences. 4 (1): 1–2. doi:10.1016/s1364-6613(99)01416-3. PMID 10637614. S2CID 17347723.

- ^ Droste, D W; Harders, A G; Rastogi, E (August 1989). "A transcranial Doppler study of blood flow velocity in the middle cerebral arteries performed at rest and during mental activities". Stroke. 20 (8): 1005–1011. doi:10.1161/01.str.20.8.1005. PMID 2667197.

- ^ Harders, A. G.; Laborde, G.; Droste, D. W.; Rastogi, E. (January 1989). "Brain Activity and Blood flow Velocity Changes: A Transcranial Doppler Study". International Journal of Neuroscience. 47 (1–2): 91–102. doi:10.3109/00207458908987421. PMID 2676884.

- ^ Njemanze PC (September 2004). "Asymmetry in cerebral blood flow velocity with processing of facial images during head-down rest". Aviat Space Environ Med. 75 (9): 800–5. PMID 15460633.

- ^ Jump up to: a b Zheng, Xin; Mondloch, Catherine J.; Segalowitz, Sidney J. (June 2012). "The timing of individual face recognition in the brain". Neuropsychologia. 50 (7): 1451–1461. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.02.030. PMID 22410414. S2CID 207237508.

- ^ Eimer, M.; Gosling, A.; Duchaine, B. (2012). "Electrophysiological markers of covert face recognition in developmental prosopagnosia". Brain. 135 (2): 542–554. doi:10.1093/brain/awr347. PMID 22271660.

- ^ Moulson, M.C.; Balas, B.; Nelson, C.; Sinha, P. (2011). "EEG correlates of categorical and graded face perception". Neuropsychologia. 49 (14): 3847–3853. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.046. PMC 3290448. PMID 22001852.

- ^ Chang, Le; Tsao, Doris Y. (June 2017). "The Code for Facial Identity in the Primate Brain". Cell. 169 (6): 1013–1028.e14. doi:10.1016/j.cell.2017.05.011. PMC 8088389. PMID 28575666. S2CID 32432231.

- ^ Gauthier, Isabel; Skudlarski, Pawel; Gore, John C.; Anderson, Adam W. (February 2000). "Expertise for cars and birds recruits brain areas involved in face recognition". Nature Neuroscience. 3 (2): 191–197. doi:10.1038/72140. PMID 10649576. S2CID 15752722.

- ^ Gauthier, Isabel; Tarr, Michael J.; Anderson, Adam W.; Skudlarski, Pawel; Gore, John C. (June 1999). "Activation of the middle fusiform 'face area' increases with expertise in recognizing novel objects". Nature Neuroscience. 2 (6): 568–573. doi:10.1038/9224. PMID 10448223. S2CID 9504895.

- ^ Grill-Spector, Kalanit; Knouf, Nicholas; Kanwisher, Nancy (May 2004). "The fusiform face area subserves face perception, not generic within-category identification". Nature Neuroscience. 7 (5): 555–562. doi:10.1038/nn1224. PMID 15077112. S2CID 2204107.

- ^ Xu Y (August 2005). "Revisiting the role of the fusiform face area in visual expertise". Cereb. Cortex. 15 (8): 1234–42. doi:10.1093/cercor/bhi006. PMID 15677350.

- ^ Righi G, Tarr MJ; Tarr (2004). "Are chess experts any different from face, bird, or greeble experts?". Journal of Vision. 4 (8): 504. doi:10.1167/4.8.504.

- ^ [1] 웨이백 머신 마이 브릴리언트 브레인(Wayback Machine My Brilliant Brain)에 보관된 2016-04-28은 부분적으로 거장 수잔 폴가르에 관한 것으로, 폴가가 체스 도표를 보는 동안 방추형 회오리 뇌 스캔을 보여준다.

- ^ Kung CC; Peissig JJ; Tarr MJ (December 2007). "Is region-of-interest overlap comparison a reliable measure of category specificity?". J Cogn Neurosci. 19 (12): 2019–34. doi:10.1162/jocn.2007.19.12.2019. PMID 17892386. S2CID 7864360. Archived from the original on 2021-06-02. Retrieved 2021-03-31.

- ^ Jump up to: a b Mansour, Jamal; Lindsay, Roderick (30 January 2010). "Facial Recognition". Corsini Encyclopedia of Psychology. 1–2. doi:10.1002/9780470479216.corpsy0342. ISBN 9780470479216.

- ^ Calderwood, L; Burton, A.M. (November 2006). "Children and adults recall the names of highly familiar faces faster than semantic information". British Journal of Psychology. 96 (4): 441–454. doi:10.1348/000712605X84124. PMID 17018182.

- ^ Ellis, Hadyn; Jones, Dylan; Mosdell, Nick (February 1997). "Intra- and Inter-modal repetition priming of familiar faces and voices". British Journal of Psychology. 88 (1): 143–156. doi:10.1111/j.2044-8295.1997.tb02625.x. PMID 9061895.

- ^ Jump up to: a b c Nadal, Lynn (2005). "Speaker Recognition". Encyclopedia of Cognitive Science. 4. pp. 142–145.

- ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Bredart, S.; Barsics, C. (3 December 2012). "Recalling Semantic and Episodic Information From Faces and Voices: A Face Advantage". Current Directions in Psychological Science. 21 (6): 378–381. doi:10.1177/0963721412454876. S2CID 145337404.

- ^ Jump up to: a b c d Hanley, J. Richard; Damjanovic, Ljubica (November 2009). "It is more difficult to retrieve a familiar person's name and occupation from their voice than from their blurred face". Memory. 17 (8): 830–839. doi:10.1080/09658210903264175. PMID 19882434. S2CID 27070912.

- ^ Yarmey, Daniel A.; Yarmey, A. Linda; Yarmey, Meagan J. (1 January 1994). "Face and Voice Identifications in showups and lineups". Applied Cognitive Psychology. 8 (5): 453–464. doi:10.1002/acp.2350080504.

- ^ Van Lancker, Diana; Kreiman, Jody (January 1987). "Voice discrimination and recognition are separate abilities". Neuropsychologia. 25 (5): 829–834. doi:10.1016/0028-3932(87)90120-5. PMID 3431677. S2CID 15240833.

- ^ Jump up to: a b Barsics, Catherine; Brédart, Serge (June 2011). "Recalling episodic information about personally known faces and voices". Consciousness and Cognition. 20 (2): 303–308. doi:10.1016/j.concog.2010.03.008. PMID 20381380. S2CID 40812033.

- ^ Ethofer, Thomas; Belin Pascal; Salvatore Campanella, eds. (2012-08-21). Integrating face and voice in person perception. New York: Springer. ISBN 978-1-4614-3584-6.

- ^ Jump up to: a b Brédart, Serge; Barsics, Catherine; Hanley, Rick (November 2009). "Recalling semantic information about personally known faces and voices". European Journal of Cognitive Psychology. 21 (7): 1013–1021. doi:10.1080/09541440802591821. hdl:2268/27809. S2CID 1042153. Archived from the original on 2021-06-02. Retrieved 2019-02-05.

- ^ Jump up to: a b c d e Barsics, Catherine; Brédart, Serge (July 2012). "Recalling semantic information about newly learned faces and voices". Memory. 20 (5): 527–534. doi:10.1080/09658211.2012.683012. PMID 22646520. S2CID 23728924.

- ^ "Learning.". Encyclopedia of Insects. Oxford: Elsevier Science & Technology. Archived from the original on 2 June 2021. Retrieved 6 December 2013.

- ^ "Memory, Explicit and Implicit.". Encyclopedia of the Human Brain. Oxford: Elsevier Science & Technology. Archived from the original on 2 June 2021. Retrieved 6 December 2013.

- ^ "Episodic Memory, Computational Models of". Encyclopedia of Cognitive Science. Chichester, UK: John Wiley & Sons. 2005.

- ^ Jump up to: a b c d Leube, Dirk T.; Erb, Michael; Grodd, Wolfgang; Bartels, Mathias; Kircher, Tilo T.J. (December 2003). "Successful episodic memory retrieval of newly learned faces activates a left fronto-parietal network". Cognitive Brain Research. 18 (1): 97–101. doi:10.1016/j.cogbrainres.2003.09.008. PMID 14659501.

- ^ Hofer, Alex; Siedentopf, Christian M.; Ischebeck, Anja; Rettenbacher, Maria A.; Verius, Michael; Golaszewski, Stefan M.; Felber, Stephan; Fleischhacker, W. Wolfgang (March 2007). "Neural substrates for episodic encoding and recognition of unfamiliar faces". Brain and Cognition. 63 (2): 174–181. doi:10.1016/j.bandc.2006.11.005. PMID 17207899. S2CID 42077795.

- ^ "Face Perception, Neural Basis of". Encyclopedia of Cognitive Science. John Wiley & Sons. 2005.

- ^ "Face Perception, Psychology of". Encyclopedia of Cognitive Science. John Wiley & Sons. 2005.

- ^ Jump up to: a b c d e f Soria Bauser, D; Thoma, P; Aizenberg, V; Brüne, M; Juckel, G; Daum, I (2012). "Face and body perception in schizophrenia: A configural processing deficit?". Psychiatry Research. 195 (1–2): 9–17. doi:10.1016/j.psychres.2011.07.017. PMID 21803427. S2CID 6137252.

- ^ Jump up to: a b Lawrence, Kate; Kuntsi, Joanna; Coleman, Michael; Campbell, Ruth; Skuse, David (2003). "Face and emotion recognition deficits in Turner syndrome: A possible role for X-linked genes in amygdala development". Neuropsychology. 17 (1): 39–49. doi:10.1037/0894-4105.17.1.39. PMID 12597072.

- ^ Sugiura, Motoaki (2011). "The multi-layered model of self: a social neuroscience perspective". New Frontiers in Social Cognitive Neuroscience. Tohoku University Press: 111–135 – via https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84884682818&origin=inward&txGid=427018910caf1a247b2c953c516c7baa.

- ^ Sugiura, Motoaki (2014). "Three FAces of Self-Face Recognition: Potential for a Multi-Dimensional Diagnostic Tool". Neuroscience Research. 90: 56–64. doi:10.1016/j.neures.2014.10.002. PMID 25450313. S2CID 13292035. Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-04-22 – via Research Gate.

- ^ Gallup, GG Jr. (1970). "Chimpanzees: Self recognition". Science. 167 (3914): 86–87. Bibcode:1970Sci...167...86G. doi:10.1126/science.167.3914.86. PMID 4982211. S2CID 145295899.

- ^ Everhart DE; Shucard JL; Quatrin T; Shucard DW (July 2001). "Sex-related differences in event-related potentials, face recognition, and facial affect processing in prepubertal children". Neuropsychology. 15 (3): 329–41. doi:10.1037/0894-4105.15.3.329. PMID 11499988.

- ^ Herlitz A, Yonker JE; Yonker (February 2002). "Sex differences in episodic memory: the influence of intelligence". J Clin Exp Neuropsychol. 24 (1): 107–14. doi:10.1076/jcen.24.1.107.970. PMID 11935429. S2CID 26683095.

- ^ Smith WM (July 2000). "Hemispheric and facial asymmetry: gender differences". Laterality. 5 (3): 251–8. doi:10.1080/713754376. PMID 15513145. S2CID 25349709.

- ^ Voyer D; Voyer S; Bryden MP (March 1995). "Magnitude of sex differences in spatial abilities: a meta-analysis and consideration of critical variables". Psychol Bull. 117 (2): 250–70. doi:10.1037/0033-2909.117.2.250. PMID 7724690.

- ^ Hausmann M (2005). "Hemispheric asymmetry in spatial attention across the menstrual cycle". Neuropsychologia. 43 (11): 1559–67. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.01.017. PMID 16009238. S2CID 17133930.

- ^ De Renzi E (1986). "Prosopagnosia in two patients with CT scan evidence of damage confined to the right hemisphere". Neuropsychologia. 24 (3): 385–9. doi:10.1016/0028-3932(86)90023-0. PMID 3736820. S2CID 53181659.

- ^ De Renzi E; Perani D; Carlesimo GA; Silveri MC; Fazio F (August 1994). "Prosopagnosia can be associated with damage confined to the right hemisphere--an MRI and PET study and a review of the literature". Neuropsychologia. 32 (8): 893–902. doi:10.1016/0028-3932(94)90041-8. PMID 7969865. S2CID 45526094.

- ^ Mattson AJ; Levin HS; Grafman J (February 2000). "A case of prosopagnosia following moderate closed head injury with left hemisphere focal lesion". Cortex. 36 (1): 125–37. doi:10.1016/S0010-9452(08)70841-4. PMID 10728902. S2CID 4480823.

- ^ Gorno-Tempini, M. L. (2001-10-01). "Identification of famous faces and buildings: A functional neuroimaging study of semantically unique items". Brain. 124 (10): 2087–2097. doi:10.1093/brain/124.10.2087. ISSN 1460-2156. PMID 11571224. Archived from the original on 2021-06-02. Retrieved 2021-06-02.

- ^ Barton JJ, Cherkasova M; Cherkasova (July 2003). "Face imagery and its relation to perception and covert recognition in prosopagnosia". Neurology. 61 (2): 220–5. doi:10.1212/01.WNL.0000071229.11658.F8. PMID 12874402. S2CID 42156497.

- ^ Sprengelmeyer, R.; Rausch, M.; Eysel, U. T.; Przuntek, H. (22 October 1998). "Neural structures associated with recognition of facial expressions of basic emotions". Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 265 (1409): 1927–1931. doi:10.1098/rspb.1998.0522. PMC 1689486. PMID 9821359.

- ^ Verstichel, Patrick (March 2001). "Troubles de la reconnaissance des visages : reconnaissance implicite, sentiment de familiarité, rôle de chaque hémisphère" [Impaired recognition of faces: implicit recognition, feeling of familiarity, role of each hemisphere]. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine (in French). 185 (3): 537–553. doi:10.1016/S0001-4079(19)34538-8. PMID 11501262.

- ^ Nakamura, K.; Kawashima, R; Sato, N; Nakamura, A; Sugiura, M; Kato, T; Hatano, K; Ito, K; Fukuda, H; Schormann, T; Zilles, K (1 September 2000). "Functional delineation of the human occipito-temporal areas related to face and scene processing: A PET study". Brain. 123 (9): 1903–1912. doi:10.1093/brain/123.9.1903. PMID 10960054.

- ^ Gur, Ruben C.; Jaggi, Jurg L.; Ragland, J. Daniel; Resnick, Susan M.; Shtasel, Derri; Muenz, Larry; Gur, Raquel E. (January 1993). "Effects of Memory Processing on Regional Brain Activation: Cerebral Blood Flow in Normal Subjects". International Journal of Neuroscience. 72 (1–2): 31–44. doi:10.3109/00207459308991621. PMID 8225798.

- ^ Ojemann, Jeffrey G.; Ojemann, George A.; Lettich, Ettore (1992). "Neuronal activity related to faces and matching in human right nondominant temporal cortex". Brain. 115 (1): 1–13. doi:10.1093/brain/115.1.1. PMID 1559147.

- ^ Bogen JE (April 1969). "The other side of the brain. I. Dysgraphia and dyscopia following cerebral commissurotomy". Bull Los Angeles Neurol Soc. 34 (2): 73–105. PMID 5792283.

- ^ Bogen JE (1975). "Some educational aspects of hemispheric specialization". UCLA Educator. 17: 24–32.

- ^ Bradshaw JL, Nettleton NC; Nettleton (1981). "The nature of hemispheric specialization in man". Behavioral and Brain Sciences. 4: 51–91. doi:10.1017/S0140525X00007548.

- ^ Galin D (October 1974). "Implications for psychiatry of left and right cerebral specialization. A neurophysiological context for unconscious processes". Arch. Gen. Psychiatry. 31 (4): 572–83. doi:10.1001/archpsyc.1974.01760160110022. PMID 4421063.[영구적 데드링크]

- ^ Jump up to: a b Njemanze PC (January 2007). "Cerebral lateralisation for facial processing: gender-related cognitive styles determined using Fourier analysis of mean cerebral blood flow velocity in the middle cerebral arteries". Laterality. 12 (1): 31–49. doi:10.1080/13576500600886796. PMID 17090448. S2CID 2964994.

- ^ Ishai, A.; Ungerleider, L. G.; Martin, A.; Schouten, J. L.; Haxby, J. V. (1999-08-03). "Distributed representation of objects in the human ventral visual pathway". Proceedings of the National Academy of Sciences. 96 (16): 9379–9384. Bibcode:1999PNAS...96.9379I. doi:10.1073/pnas.96.16.9379. ISSN 0027-8424. PMC 17791. PMID 10430951.

- ^ Wang, Zhe; Quinn, Paul C.; Tanaka, James W.; Yu, Xiaoyang; Sun, Yu-Hao P.; Liu, Jiangang; Pascalis, Olivier; Ge, Liezhong; Lee, Kang (2015). "An other-race effect for configural and featural processing of faces: upper and lower face regions play different roles". Frontiers in Psychology. 6: 559. doi:10.3389/fpsyg.2015.00559. ISSN 1664-1078. PMC 4424811. PMID 26005427.

- ^ Jump up to: a b Feingold, C.A. (1914). "The influence of environment on identification of persons and things". Journal of Criminal Law and Police Science. 5 (1): 39–51. doi:10.2307/1133283. JSTOR 1133283. Archived from the original on 2018-07-19. Retrieved 2019-02-05.

- ^ Walker, P.M.; Tanaka, J.W. (2003). "An encoding advantage for own-race versus other-race faces". Perception. 32 (9): 1117–1125. doi:10.1068/p5098. PMID 14651324. S2CID 22723263.

- ^ Jump up to: a b c d Lindsay, D. Stephen; Jack, Philip C., Jr.; Christian, Christian A. (13 February 1991). "Other-race face perception" (PDF). Journal of Applied Psychology. 76 (4): 587–589. doi:10.1037/0021-9010.76.4.587. PMID 1917773. Archived (PDF) from the original on 3 March 2016. Retrieved September 30, 2016.

- ^ 1978년 브리검&카르코위츠, 1979년 브리검&윌리엄슨, 1981년 셰퍼드 인용

- ^ Chance, Goldstein, & McBride, 1975; Feinman & Entwistle, 1976; Shepherd, 1981.

- ^ Malpass & Kravitz, 1969; Cross, Cross, & Daly, 1971; Shepherd, Deregowski, & Ellis, 1974; 모두 Shepherd에서 인용, 1981.

- ^ Kelly, David J.; Quinn, Paul C.; Slater, Alan M.; Lee, Kang; Ge, Liezhong; Pascalis, Olivier (1 December 2007). "The other-race effect develops during infancy: Evidence of perceptual narrowing". Psychological Science. 18 (12): 1084–1089. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.02029.x. PMC 2566514. PMID 18031416.

- ^ Sangrigoli, S.; Pallier, C.; Argenti, A.-M.; Ventureyra, V. a. G.; de Schonen, S. (1 June 2005). "Reversibility of the other-race effect in face recognition during childhood". Psychological Science. 16 (6): 440–444. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.01554.x (inactive 31 May 2021). PMID 15943669.CS1 maint: 2021년 5월 현재 DOI 비활성화(링크)

- ^ Jump up to: a b Walker, Pamela M; Tanaka, James W (2003-09-01). "An Encoding Advantage for Own-Race versus Other-Race Faces". Perception. 32 (9): 1117–1125. doi:10.1068/p5098. ISSN 0301-0066. PMID 14651324. S2CID 22723263.

- ^ Walker, Pamela M.; Hewstone, Miles (2006). "A developmental investigation of other-race contact and the own-race face effect". British Journal of Developmental Psychology. 24 (3): 451–463. doi:10.1348/026151005X51239. ISSN 2044-835X.

- ^ de Gutis, Joseph; Mercado, Rogelio J.; Wilmer, Jeremy; Rosenblatt, Andrew (10 April 2013). "Individual differences in holistic processing predict the own-race advantage in recognition memory". PLOS ONE. 8 (4): e58253. Bibcode:2013PLoSO...858253D. doi:10.1371/journal.pone.0058253. PMC 3622684. PMID 23593119.

- ^ Diamond & Carey, 1986; Rodes 등, 1989년

- ^ Levin, Daniel T. (December 2000). "Race as a visual feature: Using visual search and perceptual discrimination tasks to understand face categories and the cross-race recognition deficit". J Exp Psychol Gen. 129 (4): 559–574. doi:10.1037/0096-3445.129.4.559. PMID 11142869.

- ^ Bernstein, Michael J.; Young, Steven G.; Hugenberg, Kurt (August 2007). "The Cross-Category Effect: Mere Social Categorization Is Sufficient to Elicit an Own-Group Bias in Face Recognition". Psychological Science. 18 (8): 706–712. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01964.x. PMID 17680942. S2CID 747276.

- ^ Rehnman, J.; Herlitz, A. (April 2006). "Higher face recognition ability in girls: Magnified by own-sex and own-ethnicity bias". Memory. 14 (3): 289–296. doi:10.1080/09658210500233581. PMID 16574585. S2CID 46188393.

- ^ Hugenberg, Kurt; Miller, Jennifer; Claypool, Heather M. (1 March 2007). "Categorization and individuation in the cross-race recognition deficit: Toward a solution to an insidious problem". Journal of Experimental Social Psychology. 43 (2): 334–340. doi:10.1016/j.jesp.2006.02.010.

- ^ Jump up to: a b c Tanaka, J.W.; Lincoln, S.; Hegg, L. (2003). "A framework for the study and treatment of face processing deficits in autism". In Schwarzer, G.; Leder, H. (eds.). The development of face processing. Ohio: Hogrefe & Huber Publishers. pp. 101–119. ISBN 9780889372641.

- ^ Jump up to: a b Behrmann, Marlene; Avidan, Galia; Leonard, Grace Lee; Kimchi, Rutie; Luna, Beatriz; Humphreys, Kate; Minshew, Nancy (January 2006). "Configural processing in autism and its relationship to face processing". Neuropsychologia. 44 (1): 110–129. CiteSeerX 10.1.1.360.7141. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.04.002. PMID 15907952. S2CID 6407530.

- ^ Schreibman, Laura (1988). Autism. Newbury Park: Sage Publications. pp. 14–47. ISBN 978-0803928091.

- ^ Jump up to: a b c d Weigelt, Sarah; Koldewyn, Kami; Kanwisher, Nancy (2012). "Face identity recognition in autism spectrum disorders: A review of behavioral studies". Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 36 (3): 1060–1084. doi:10.1016/j.neubiorev.2011.12.008. PMID 22212588. S2CID 13909935.

- ^ Jump up to: a b c d e Dawson, Geraldine; Webb, Sara Jane; McPartland, James (2005). "Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies". Developmental Neuropsychology. 27 (3): 403–424. CiteSeerX 10.1.1.519.8390. doi:10.1207/s15326942dn2703_6. PMID 15843104. S2CID 2566676.

- ^ Jump up to: a b Kita, Yosuke; Inagaki, Masumi (2012). "Face recognition in patients with Autism Spectrum Disorder". Brain and Nerve. 64 (7): 821–831. PMID 22764354.

- ^ Jump up to: a b c d e f Grelotti, David J.; Gauthier, Isabel; Schultz, Robert T. (April 2002). "Social interest and the development of cortical face specialization: What autism teaches us about face processing". Developmental Psychobiology. 40 (3): 213–225. CiteSeerX 10.1.1.20.4786. doi:10.1002/dev.10028. PMID 11891634.

- ^ Jump up to: a b Riby, Deborah; Doherty-Sneddon Gwyneth; Bruce, Vicki (2009). "The eyes or the mouth? Feature salience and unfamiliar face processing in Williams syndrome and autism". The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 62 (1): 189–203. doi:10.1080/17470210701855629. hdl:1893/394. PMID 18609381. S2CID 7505424.

- ^ Joseph, Robert; Tanaka, James (2003). "Holistic and part-based face recognition in children with autism". Journal of Child Psychology and Psychiatry. 44 (4): 529–542. CiteSeerX 10.1.1.558.7877. doi:10.1111/1469-7610.00142. PMID 12751845.

- ^ Jump up to: a b Langdell, Tim (July 1978). "Recognition of Faces: An approach to the study of autism". Journal of Child Psychology and Psychiatry. 19 (3): 255–268. doi:10.1111/j.1469-7610.1978.tb00468.x. PMID 681468.

- ^ Spezio, Michael; Adolphs, Ralph; Hurley, Robert; Piven, Joseph (28 Sep 2006). "Abnormal use of facial information in high functioning autism". Journal of Autism and Developmental Disorders. 37 (5): 929–939. doi:10.1007/s10803-006-0232-9. PMID 17006775. S2CID 13972633.

- ^ Revlin, Russell (2013). Cognition: Theory and Practice. Worth Publishers. pp. 98–101. ISBN 9780716756675.

- ^ Triesch, Jochen; Teuscher, Christof; Deak, Gedeon O.; Carlson, Eric (2006). "Gaze following: Why (not) learn it?". Developmental Science. 9 (2): 125–157. doi:10.1111/j.1467-7687.2006.00470.x. PMID 16472311. Archived from the original on 2017-10-09. Retrieved 2019-02-05.

- ^ Volkmar, Fred; Chawarska, Kasia; Klin, Ami (2005). "Autism in infancy and early childhood". Annual Review of Psychology. 56: 315–316. doi:10.1146/annurev.psych.56.091103.070159. PMID 15709938.

- ^ Nader-Grosbois, N.; Day, J.M. (2011). "Emotional cognition: theory of mind and face recognition". In Matson, J.L.; Sturmey, R. (eds.). International handbook of autism and pervasive developmental disorders. New York: Springer Science & Business Media. pp. 127–157. ISBN 9781441980649.

- ^ Jump up to: a b Pierce, K.; Müller, RA; Ambrose, J; Allen, G; Courchesne, E (1 October 2001). "Face processing occurs outside the fusiform 'face area' in autism: evidence from functional MRI". Brain. 124 (10): 2059–2073. doi:10.1093/brain/124.10.2059. PMID 11571222.

- ^ Jump up to: a b Harms, Madeline B.; Martin, Alex; Wallace, Gregory L. (September 2010). "Facial Emotion Recognition in Autism Spectrum Disorders: A Review of Behavioral and Neuroimaging Studies". Neuropsychology Review. 20 (3): 290–322. doi:10.1007/s11065-010-9138-6. PMID 20809200. S2CID 24696402.

- ^ Wright, Barry; Clarke, Natalie; Jordan, Jo; Young, Andrew W.; Clarke, Paula; Miles, Jeremy; Nation, Kate; Clarke, Leesa; Williams, Christine (November 2008). "Emotion recognition in faces and the use of visual context Vo in young people with high-functioning autism spectrum disorders". Autism. 12 (6): 607–626. doi:10.1177/1362361308097118. PMID 19005031. S2CID 206714766.

- ^ Jump up to: a b c Megreya, Ahmed M. (2016). "Face perception in schizophrenia: A specific deficit". Cognitive Neuropsychiatry. 21 (1): 60–72. doi:10.1080/13546805.2015.1133407. PMID 26816133. S2CID 26125559.

- ^ Jump up to: a b Onitsuka, Toshiaki; Niznikiewicz, Margaret A.; Spencer, Kevin M.; Frumin, Melissa; Kuroki, Noriomi; Lucia, Lisa C.; Shenton, Martha E.; McCarley, Robert W. (March 2006). "Functional and Structural Deficits in Brain Regions Subserving Face Perception in Schizophrenia". American Journal of Psychiatry. 163 (3): 455–462. doi:10.1176/appi.ajp.163.3.455. PMC 2773688. PMID 16513867.

- ^ Jump up to: a b c d Tang, D. Y.; Liu, A. C.; Lui, S. S.; Lam, B. Y.; Siu, B. W.; Lee, T. M.; Cheung, E. F. (2016). "Facial emotion perception impairments in schizophrenia patients with comorbid antisocial personality disorder". Psychiatry Research. 236: 22–7. doi:10.1016/j.psychres.2016.01.005. PMID 26778631. S2CID 6029349.

- ^ Megreya, Ahmed M. (2 January 2016). "Face perception in schizophrenia: a specific deficit". Cognitive Neuropsychiatry. 21 (1): 60–72. doi:10.1080/13546805.2015.1133407. PMID 26816133. S2CID 26125559.

- ^ Lar⊘i, Frank; D'Argembeau, Arnaud; Brédart, Serge; van der Linden, Martial (November 2007). "Face recognition failures in schizotypy". Cognitive Neuropsychiatry. 12 (6): 554–571. doi:10.1080/13546800701707223. PMID 17978939. S2CID 42925862.

- ^ Bortolon, Catherine; Capdevielle, Delphine; Altman, Rosalie; Macgregor, Alexandra; Attal, Jérôme; Raffard, Stéphane (July 2017). "Mirror self-face perception in individuals with schizophrenia: Feelings of strangeness associated with one's own image". Psychiatry Research. 253: 205–210. doi:10.1016/j.psychres.2017.03.055. PMID 28390296. S2CID 207453912.

- ^ "Sheep are able to recognise human faces from photographs". University of Cambridge. 8 November 2017. Archived from the original on 30 August 2019. Retrieved 8 November 2017.

- ^ Rincon, Paul (8 November 2017). "Sheep 'can recognise human faces'". BBC News. Archived from the original on 3 June 2019. Retrieved 8 November 2017.

- ^ Jump up to: a b Wasserman, Edward A (December 2016). "Face facts: Even nonhuman animals discriminate human faces". Learning & Behavior. 44 (4): 307–308. doi:10.3758/s13420-016-0239-9. PMID 27421848. S2CID 8331130.

- ^ Jump up to: a b 뇌 인지 기능 평가를 위한 Njemanze, P.C. 초월 도플러 분광법. 미국 특허 출원 제20040158155호, 2004년 8월 12일

- ^ Njemanze, P.C. 비침습성 초전도플러 초음파면 및 물체 인식 시험 시스템. 2004년 8월 10일 미국 특허 번호 6,773,400

- ^ YangJing Long (2009). "Human age estimation by metric learning for regression problems" (PDF). Proc. International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns: 74–82. Archived from the original (PDF) on 2010-01-08.

- ^ Nemrodov, Dan; Behrmann, Marlene; Niemeier, Matthias; Drobotenko, Natalia; Nestor, Adrian (2019-01-01). "Multimodal evidence on shape and surface information in individual face processing". NeuroImage. 184: 813–825. doi:10.1016/j.neuroimage.2018.09.083. ISSN 1053-8119. PMID 30291975. S2CID 207211751. Archived from the original on 2021-05-15. Retrieved 2021-06-02.

- ^ Jump up to: a b c Wilmer, J. B.; Germine, L.; Chabris, C. F.; Chatterjee, G.; Williams, M.; Loken, E.; Nakayama, K.; Duchaine, B. (16 March 2010). "Human face recognition ability is specific and highly heritable". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (11): 5238–5241. Bibcode:2010PNAS..107.5238W. doi:10.1073/pnas.0913053107. PMC 2841913. PMID 20176944.

- ^ Zhu, Qi; Song, Yiying; Hu, Siyuan; Li, Xiaobai; Tian, Moqian; Zhen, Zonglei; Dong, Qi; Kanwisher, Nancy; Liu, Jia (January 2010). "Heritability of the Specific Cognitive Ability of Face Perception". Current Biology. 20 (2): 137–142. doi:10.1016/j.cub.2009.11.067. hdl:1721.1/72376. PMID 20060296. S2CID 8390495.

- ^ Jump up to: a b Shakeshaft, Nicholas G.; Plomin, Robert (13 October 2015). "Genetic specificity of face recognition". Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (41): 12887–12892. Bibcode:2015PNAS..11212887S. doi:10.1073/pnas.1421881112. PMC 4611634. PMID 26417086.

- ^ Jump up to: a b c d Cattaneo, Zaira; Daini, Roberta; Malaspina, Manuela; Manai, Federico; Lillo, Mariarita; Fermi, Valentina; Schiavi, Susanna; Suchan, Boris; Comincini, Sergio (December 2016). "Congenital prosopagnosia is associated with a genetic variation in the oxytocin receptor (OXTR) gene: An exploratory study". Neuroscience. 339: 162–173. doi:10.1016/j.neuroscience.2016.09.040. PMID 27693815. S2CID 37038809.

- ^ Kennerknecht, Ingo; Grueter, Thomas; Welling, Brigitte; Wentzek, Sebastian; Horst, Jürgen; Edwards, Steve; Grueter, Martina (1 August 2006). "First report of prevalence of non-syndromic hereditary prosopagnosia (HPA)". American Journal of Medical Genetics Part A. 140A (15): 1617–1622. doi:10.1002/ajmg.a.31343. PMID 16817175. S2CID 2401.

- ^ Melchers, Martin; Montag, Christian; Markett, Sebastian; Reuter, Martin (2013). "Relationship between oxytocin receptor genotype and recognition of facial emotion". Behavioral Neuroscience. 127 (5): 780–787. doi:10.1037/a0033748. PMID 24128365.

- ^ Westberg, Lars; Henningsson, Susanne; Zettergren, Anna; Svärd, Joakim; Hovey, Daniel; Lin, Tian; Ebner, Natalie C.; Fischer, Håkan (22 September 2016). "Variation in the Oxytocin Receptor Gene Is Associated with Face Recognition and its Neural Correlates". Frontiers in Behavioral Neuroscience. 10: 178. doi:10.3389/fnbeh.2016.00178. PMC 5031602. PMID 27713694.

추가 읽기

- Bruce, V. and Young, A. (2000) The Eye of the Beoward: 얼굴 인식의 과학. 옥스퍼드: 옥스퍼드 대학 출판부 ISBN 0-19-852439-0

외부 링크

- 얼굴 인식 홈페이지

- Science Aid: 얼굴 인식

- 페이스리서치 – 얼굴 인식에 관한 과학 연구 및 온라인 연구

- 하버드와 유니버시티 칼리지 런던의 페이스 블라인드 프로소파그노시아 연구 센터

- 얼굴 인식 테스트 - 얼굴 인식 능력에 대한 자체 평가를 위한 온라인 테스트.

- PEN(Perceptual Specialty Network) 얼굴 인식을 포함한 지각적 전문지식을 연구하는 인지신경과학자의 협업 그룹.

- 웨스턴 오스트레일리아 대학교 페이스 랩

- 스코틀랜드 세인트 앤드루스 대학교 지각 연구실

- 스털링 대학의 박사학위 논문인 히로세 요리코에 의한 얼굴표현과 신분정보가 자신과 다른 인종에 대한 처리에 미치는 영향

- 글로벌 감성 온라인 교육 백인과 아시아 타 인종 효과 극복

- 어떤 사람들은 얼굴을 알아보는 데 아주 능숙하다. 다른 사람들은...그리 많지 않음 - 숨겨진 브레인 팟캐스트