주의 재교육

Attentional retraining| 시리즈의 일부 |

| 심리학 |

|---|

|

주의 재훈련은 자동 주의 프로세스의 재훈련입니다.재교육 방법은 다양하지만 일반적으로 컴퓨터화된 [1][2]교육 프로그램을 사용합니다.원래 이 용어는 헤미네글렉트, 끈기, 제한된 주의력 지속 기간, ADHD를 포함한 신경학적 주의 장애를 가진 뇌 손상 후 개인을 재활시키기 위한 주의력 재교육을 의미했다.그러나, 보다 최근의 연구와 임상 적용에서는 주의력 재훈련이 인지 편향 [3]수정의 한 유형으로 적용되었다.이 응용 프로그램에서 주의력 재훈련은 높은 수준의 불안감에서 관찰된 자동 주의 편견의 재훈련을 의미한다.

신경정신 재활 응용 프로그램

인지 재활에 대한 컴퓨터화된 접근법은 1970년대 비디오 게임의 오락적 사용과 1980년대 개인용 컴퓨터의 발달에서 비롯되었다.퍼스널 컴퓨터와 접근 가능한 프로그래밍 언어의 가용성이 높아짐에 따라 연구자와 임상의는 컴퓨터 인지 [4]훈련을 위한 실험을 시작할 수 있게 되었습니다.대부분의 작업은 시간이 지날수록 난이도가 높아지는 단순하고 반복적인 훈련 작업으로 구성되었습니다.이러한 과제 중 하나에서 참가자들은 앉아서 무작위로 표시된 숫자를 관찰하고 특정 숫자(예: 3)[5]가 보이면 부저를 눌러야 한다.주의력 처리 영역에서 신경심리학적 손상을 보이는 개인에게도 유사한 과제가 개발되어 투여되었다.인지적 재훈련에 대한 이 접근법에서 이론화된 행동 메커니즘은 일상 생활에서 사용되는 주의 과정을 일반화하는 일반적으로 훈련된 작업(화면에 표시된 숫자를 인식하고 응답)의 능력에 달려 있다.

뇌손상의 효과

2001년 뇌손상 후 주의력 재활의 결과에 대한 메타 분석에서 저자는 359명의 환자를 대상으로 30개의 연구를 조사했다.가장 최근의 결과 메타 분석에서 저자들은 사전 훈련에서 사후 훈련까지 유의하고 큰 효과 크기(d 통계량)가 있다는 것을 발견했다.그러나 이 큰 효과 크기는 대조군 그룹이 없는 연구에서만 발견되었다.저자들이 대조군과 함께 이러한 사전/사후 연구를 분석했을 때, 저자들은 훨씬 더 작은 효과 [6]크기를 발견했다.이 발견은 뇌 손상 후 시간이 지남에 따라 나타나는 자연스러운 개선을 반영할 수 있다.

인지 바이어스 수정 응용 프로그램

불안에 대한 주의 훈련은 응용 인지 처리 치료(ACPT)의 한 형태이며, 과학 문헌에서는 주의를 위한 인지 편향 수정 치료로도 언급된다.CBMT(CBMT) 치료법에는 주의 편향, 해석 편향 및 이미지에 대한 응용 인지 처리 치료법도 포함됩니다.

주의 편향

주의[7] 편향은 한 사람의 환경에서 그 사람의 관심을 우선적으로 끌어당기거나 붙잡기 위한 특정 주요 신호들의 경향이다.예를 들어, 불안장애를 가진 개인은 환경의 위협적인 신호에 대한 자동적인 주의편향을 보이고 약물 사용자 및 중독자는 환경의 [8][9]약물 관련 신호에 대한 자동적인 주의편향을 보여준다.

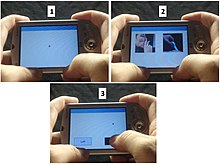

인지편향 수정에 대한 연구의 증가는 정신병리학에서 인지편향 [10]수정에 사용되는 방법과 기술에 초점을 맞춘 이상심리학 저널의 최근 호를 발행하는 것으로 이어졌다.인지편향 수정으로서의 주의력 재훈련은 정신병리학에서 명백한 관찰된 주의편향에 근거한다.불안감에서 주의력을 재훈련하는 데 사용되는 가장 일반적인 작업은 맥클리드 외 연구진(1986)에 의해 원래 개발된 도트 프로브 과제이다.이 작업에서는 화면에 두 가지 자극이 간략하게 표시됩니다.자극 중 하나는 감정적으로 두드러지고 다른 하나는 중립적이다.자극(일반적으로 단어 또는 이미지)은 약 500밀리초 동안 제시되며, 그 자극 중 하나는 참가자가 반응해야 하는 탐침으로 대체된다.필요한 응답은 보통 프로브가 화면의 어느 쪽에 있는지 또는 프로브가 어느 방향을 가리키고 있는지를 나타냅니다(이 경우 화살표).주의 바이어스는 중성 큐를 대체하는 큐에 응답하기 위한 반응 시간과 돌출 큐를 대체한 후 프로브에 대한 반응 시간의 차이로 나타납니다.일반적으로 불안해하는 참가자는 중성 자극을 대체하는 프로브보다 눈에 띄는 자극을 대체하는 프로브에 더 빨리 반응한다.이것은 그들의 관심이 이전에 제시된 현저한 자극에 의해 우선적으로 이끌렸다는 것을 암시한다.

주의력 재훈련은 도트 프로브 태스크를 사용하여 프로브가 중립 자극을 100% 대체하도록 함으로써 이 자동 주의 프로세스를 재교육하려고 시도합니다.따라서 참가자는 암묵적인 if-then 규칙을 학습한다. 즉, 눈에 띄는 자극과 중성 자극이 모두 존재하는 경우, [11]중성 자극에 우선적으로 주의를 기울인다.따라서 주의 편견이 불안이나 약물 중독의 유지에 인과적 역할을 하는 경우 주의 편향을 낮추는 것은 따라서 중독된 약물들 사이에서 불안과 갈망의 감정을 낮추고 또한 그들 사이에서 금욕을 촉진해야 한다.

불안감에 대한 CBMT의 효과

주의력 재훈련의 효과는 불안과 중독 문헌 모두에서 다양했다.

불안감에서,[12][13][14][15] 인지 편향 수정 치료 결과는 대조군에 비해 실험군의 불안감 감소를 보여주는 여러 연구로 훨씬 더 유망하고 명확했다.지금까지의 연구에 따르면 CBMT가 집에서 [17]시행될 때보다 클리닉에서[16] 시행될 때 불안감에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.사회 불안 장애(SAD)[18] 완화를 위한 주의 편향 수정(ABM)의 임상 영향에 초점을 맞춘 최근 메타 분석에 따르면, ABM은 SAD 증상(g = 0.27), 언어 도전에 대한 반응성(g = 0.46) 및 위협에 대한 주의 편향(g = 030)에서 작지만 유의한 감소를 보인다.이러한 효과는 ABM 절차의 특성, 연구 설계 및 기준선의 특성 불안으로 완화되었다.그러나 4개월 추적 관찰 시 2차 증상(g = 0.09)과 SAD 증상(g = 0.09)에 대한 영향은 유의하지 않았다.유의한 출판 편향의 징후는 없었지만, 저자들은 연구의 질이 표준 미달이며 효과 크기를 좁힌다는 것을 확인했다.임상적 관점에서 이러한 연구결과는 ABM이 일상 치료에서 SAD 치료제로서 아직 광범위한 전파를 할 준비가 되지 않았다는 것을 의미한다.

주의력 훈련은 위협적인 [19][20]신호로부터 주의를 분산시키는 능력의 향상을 통해 효과가 있는 것으로 밝혀졌다.또한 주의력 바이어스 수정은 [21]감정 자극에 대한 전전두엽 피질의 활성화 변화와 관련이 있는 것으로 입증되었다.따라서, 최근[22] 연구는 불안 장애를 가진 개인들 사이의 위협에 대한 주의 편향이 왼쪽 전전두엽 피질의 배측부에 걸친 경두개 직류 자극과 같은 신경 변조 기술을 적용함으로써 감소될 수 있다는 것을 보여주었다.

중독에 대한 인지적 편견 수정

두 개의 대규모 최근 연구에 따르면 알코올 의존성 개인에 대한 접근/회피 과제를 통한 CBM 훈련이 1년 동안 재발률을 최대 [23]10%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났다.

알코올 음주의 주의력 재훈련에 대한 이전 연구에서는 주의력 재훈련이 대조군에 [24]비해 변화된 주의력 편향과 훈련 후 후속적으로 섭취되는 알코올의 양을 변화시켰다.

레퍼런스

- ^ Macleod, C.; Soong, L.; Rutherford, E. M.; Campbell, L. W. (2007). "Internet-delivered assessment and manipulation of anxiety-linked attentional bias: Validation of a free-access attentional probe software package". Behavior Research Methods. 39 (3): 533–538. doi:10.3758/BF03193023. PMID 17958165.

- ^ Gray, J.; Robertson, I.; Pentland, B.; Anderson, S. (1992). "Microcomputer-based attentional retraining after brain damage: A randomised group controlled trial". Neuropsychological Rehabilitation. 2 (2): 97–115. doi:10.1080/09602019208401399.

- ^ Hakamata, Y.; Lissek, S.; Bar-Haim, Y.; Britton, J. C.; Fox, N. A.; Leibenluft, E.; Pine, D. S. (2010). "Attention bias modification treatment: a meta-analysis toward the establishment of novel treatment for anxiety". Biol Psychiatry. 68 (11): 982–990. doi:10.1016/j.biopsych.2010.07.021. PMC 3296778. PMID 20887977.

- ^ Lynch, B (2002). "Historical review of computer-assisted cognitive retraining". The Journal of Head Trauma Rehabilitation. 17 (5): 446–457. doi:10.1097/00001199-200210000-00006. PMID 12802254. S2CID 19134502.

- ^ Sohlberg, M.; Mateer, C. (1987). "Effectiveness of an attention-training program". Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 9 (2): 117–130. doi:10.1080/01688638708405352. PMID 3558744.

- ^ Park, N.; Ingles, J. (2001). "Effectiveness of attention rehabilitation after an acquired brain injury: A meta-analysis". Neuropsychology. 15 (2): 199–210. doi:10.1037/0894-4105.15.2.199. S2CID 40345385.

- ^ Bar-Haim, Y.; Lamy, D.; Pergamin, L.; Bakermans-Kranenburg, M. J.; van, I. M. H. (2007). "Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study". Psychol Bull. 133 (1): 1–24. CiteSeerX 10.1.1.324.4312. doi:10.1037/0033-2909.133.1.1. PMID 17201568.

- ^ MacLeod, C.; Mathews, A.; Tata, P. (1986). "Attentional bias in emotional disorders". Journal of Abnormal Psychology. 95 (1): 15–20. doi:10.1037/0021-843x.95.1.15. PMID 3700842.

- ^ Waters, A. J.; Shiffman, S.; Bradley, B. P.; Mogg, K. (2003a). "Attentional shifts to smoking cues in smokers". Addiction. 98 (10): 1409–1417. doi:10.1046/j.1360-0443.2003.00465.x. PMID 14519178.

- ^ 이상심리학 저널(2009), 118 (1)

- ^ Mathews, A.; MacLeod, C. (2002). "Induced processing biases have causal effects on anxiety". Cognition & Emotion. 16 (3): 331–354. CiteSeerX 10.1.1.329.4292. doi:10.1080/02699930143000518. S2CID 11682439.

- ^ MacLeod, C.; Rutherford, E.; Campbell, L.; Ebsworthy, G.; Holker, L. (2002). "Selective attention and emotional vulnerability: Assessing the causal basis of their association through the experimental manipulation of attentional bias". Journal of Abnormal Psychology. 111 (1): 107–123. doi:10.1037/0021-843x.111.1.107. PMID 11866165.

- ^ See, J.; MacLeod, C.; Bridle, R. (2009). "The reduction of vulnerability through the modification of attentional bias: A real world study using a home-based cognitive bias modification procedure". Journal of Abnormal Psychology. 118 (1): 65–75. doi:10.1037/a0014377. PMID 19222315.

- ^ Amir, N.; Beard, C.; Burns, M.; Bomyea, J. (2009). "Attention modification program in individuals with generalized anxiety disorder". Journal of Abnormal Psychology. 118 (1): 28–33. doi:10.1037/a0012589. PMC 2645540. PMID 19222311.

- ^ Heeren, A.; Reese, H. E.; McNally, R. J.; Philippot, P. (2012). "Attention training toward and away from treat in social phobia: Effects on behavioural, subjective, and physiological measures of anxiety". Behaviour Research and Therapy. 50 (1): 30–39. doi:10.1016/j.brat.2011.10.005. PMID 22055280.

- ^ Hakamata, Y.; Lissek, S.; Bar-Haim, Y.; Britton, J. C.; Fox, N. A.; Leibenluft, E.; Pine, D. S. (2010). "Attention bias modification treatment: a meta-analysis toward the establishment of novel treatment for anxiety". Biol Psychiatry. 68 (11): 982–990. doi:10.1016/j.biopsych.2010.07.021. PMC 3296778. PMID 20887977.

- ^ Boetcher J, Leek L, Matson L, Holmes, E.A., Browning M, MacLeod C, ...P. C.사회적 불안을 위한 인터넷 기반 주의 수정: 부정적인 방향으로의 훈련과 긍정적인 신호(SUBMITED)를 향한 훈련의 무작위 제어 비교.

- ^ Heeren, A; Mogoaşe C; Philippot P; McNally RJ (2015). "Attention bias modification for social anxiety: A systematic review and meta-analysis". Clinical Psychology Review. 4 (2): 76–90. doi:10.1016/j.cpr.2015.06.001. PMID 26080314.

- ^ Heeren, A.; Lievens, L.; Philippot, P. (2011). "How does attention training work in social phobia: Disengagement from threat or reengagement to non-threat?". Journal of Anxiety Disorders. 25 (8): 1108–1115. doi:10.1016/j.janxdis.2011.08.001. PMID 21907539.

- ^ Amir, N.; Weber, G.; Beard, C.; Bomyea, J.; Taylor, C. T. (2008). "The effects of a single-session attention modification program on response to a public-speaking challenge in socially anxious individuals". Journal of Abnormal Psychology. 117 (4): 860–868. doi:10.1037/a0013445. PMC 3569035. PMID 19025232.

- ^ Browning, M.; Holmes, E. A.; Murphy, S. E.; Goodwin, G. M.; Harmer, C. J. (2010). "Lateral prefrontal cortex mediates the cognitive modification of attentional bias". Biological Psychiatry. 67 (10): 919–925. doi:10.1016/j.biopsych.2009.10.031. PMC 2866253. PMID 20034617.

- ^ Heeren, A; Billieux B; Philippot P; de Raedt R; Baeken C; de Timary P; Maurage P; Vanderhasselt M-A (2016). "Impact of Transcranial Direct Current Stimulation on Attentional Bias for Threat: a Proof-of-Concept Study among Individuals with Social Anxiety Disorder". Social Cognitive and Affective Neuroscience. 12 (2): 251–260. doi:10.1093/scan/nsw119. PMC 5390730. PMID 27531388.

- ^ Eberl, C.; Wiers, R. W.; Pawelczack, S.; Rinck, M.; Becker, E. S.; Lindenmeyer, J. (2013). "Approach bias modification in alcohol dependence: Do clinical effects replicate and for whom does it work best?". Developmental Cognitive Neuroscience. 4: 38–51. doi:10.1016/j.dcn.2012.11.002. PMC 6987692. PMID 23218805.

- ^ Schoenmakers, T.; Wiers, R. W.; Jones, B. T.; Bruce, G.; Jansen, A. T. M. (2007). "Attentional re-training decreases attentional bias in heavy drinkers without generalization" (PDF). Addiction. 102 (3): 399–405. doi:10.1111/j.1360-0443.2006.01718.x. PMID 17298647.