바톡

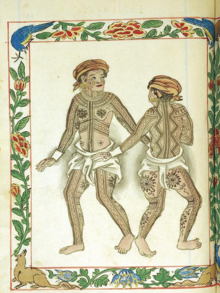

Batok바톡(Batok), 바텍(Batek), 파티크(Patik) 또는 바틱(Batik)은 필리핀의 토착 문신을 총칭하는 용어다.[1] 양성에 문신을 새기는 것은 식민지 이전 시대에 필리핀 제도의 거의 모든 인종 집단에 의해 행해졌다. 다른 오스트로네시아 집단에서와 마찬가지로, 이 문신들은 전통적으로 나무로 된 길이로 두드려진 재질의 도구로 만들어졌다. 각 민족은 문신에 대한 구체적인 용어와 디자인을 가지고 있었는데, 문신은 도기나 직조처럼 다른 예술 형태나 장식에 사용되는 것과 같은 디자인이기도 하다. 문신은 신체 특정 부위만 제한되는 것부터 온몸을 가리는 것까지 다양하다. 문신은 용맹, 아름다움, 사회적 또는 재산적 지위뿐만 아니라 부족의 정체성과 친족의 상징이었다.[2][3][4][5]

스페인 식민지 시대에 필리핀 사람들이 기독교로 개종하면서 문신 전통이 사라졌다. 타갈로그족이나 모로족과 같은 일부 집단에서도 (당시 최근의) 이슬람 개종 때문에 문신을 잃어버렸다. 필리핀의 더 외진 지역에서 19세기에서 20세기 중반까지 살아남았지만, 현대화와 서양의 영향력으로 인해 실행되지 못했다. 오늘날에는 매우 멸종위기에 처한 전통으로 루손 고원의 일부 코딜레란족,[2] 민다나오 고원의 일부 루마드족,[6] 파나이 고원의 술로드논족들 사이에서만 생존하고 있다.[4][7]

어원

필리핀의 다른 언어로 된 문신의 대부분의 이름은 프로토-오스트로네시아어 *beCik("타투"), *patik("모티드 패턴"), *burik("말씀")[4][8][9][10]에서 유래되었다.

설명

문신은Visayan 사람들 사이에서 batok(또는 batuk)또는 patik로 batik, buri거나, 타갈로그어 사람들 사이에서 tatak;팡가시난 주, Kapampangan, Bicolano 사람들, buri은 일로인들 사이에서 batek, butak, 또는 burik, batek, batok, batak, fatek, whatok(또한 철자 fatok),나 다양한 Cordilleran 민족 사이에서 buri,[2][3][11]과 p.으로 알려져 있angotoeb(또한 다양한 마노보 민족 중에서 pa-ngo-tub, pengetebev 또는 pengetev)라는 철자도 썼다.[6][12] 이 용어는 직물, 도자기, 방패용 장식품, 도구 및 무기 손잡이, 악기 등에 사용되는 동일한 디자인에도 적용되었다.[2][3][11] 이 단어들의 첨부된 형태는 타갈로그 바티칸, 비사얀 비나타칸, 일로카노 부리칸과 같은 "유명인/숙련인"의 동의어로 문신을 새긴 사람들을 묘사하기 위해 사용되었다.[3]

그것들은 흔히 반복되는 기하학적 디자인(선, 지그재그, 쉐브론, 체크무늬, 반복되는 모양), 동물의 양식화된 표현(뱀, 도마뱀, 독수리, 개, 사슴, 개구리 또는 거대한 지네와 같은), 식물(풀, 양치류, 꽃과 같은), 또는 인간, 번개, 산, 물, 별, 태양 등의 것이었다. 각각의 모티브에는 이름이 있었고, 대개는 그 뒤에 이야기나 의의가 있었지만, 대부분은 시간 가는 줄 모르고 있었다. 그것들은 다른 예술 형태와 그들이 속한 특정 민족 집단의 장식에 사용되는 동일한 패턴과 모티프였다. 사실 문신은 그 자체로 옷의 한 종류로 여겨졌고, 남자들은 보통 그것들을 과시하기 위해 로인보(바하그)만 입곤 했다.[2][3][13][11][6][14][15]

문신은 용맹, 아름다움, 사회적 또는 재산적 지위뿐만 아니라 부족의 정체성과 친족의 상징이었다. 대부분의 남성용 문신은 전쟁과 헤드헌팅의 성공과 같은 중요한 업적을 위한 것이었고, 여성의 문신은 주로 아름다움의 향상이었다. 그들은 또한 마법이나 아포트로프적 능력(특히 동물 디자인)을 가지고 있다고 믿었고, 개인 또는 공동체의 역사를 기록할 수도 있다. 받는 사람이 문신을 위해 견뎌야 하는 고통도 통과의례로 작용했다. 일단 문신의 고통을 감내할 수 있게 되면 나중에 인생에서 마주치게 되는 고통을 감내할 수 있게 되어 상징적으로 성인으로 이행하게 된다고 한다. 문신은 또한 물질적 소유와는 달리 사후세계에서도 살아남는다고 일반적으로 믿어진다. 어떤 문화권에서는 영혼의 세계로 가는 길을 비춘다고 믿거나, 조상 영혼이 영혼과 함께 살 수 있는 가치관을 가늠하는 방법의 역할을 한다고 여겨진다.[2][3][11][6][16]

그들의 디자인과 배치는 인종, 소속, 지위, 성별에 따라 다양했다. 그들은 거의 완전히 몸을 가리는 것에서부터 비사얀족의 정예 전사들 사이에서 무서운 가면을 불러일으키기 위한 얼굴 문신까지 다양했다; 팔뚝, 아랫배, 등, 가슴, 발목에만 행해지는 마노보 문신과 같은 몸의 특정 부위에만 제한되었다.[2][3][11][6][17][16]

과정

문신은 숙련된 예술가들이 오스트로네시아의 화려한 문신 기법을 사용하여 만들었다. 이것은 작은 망치를 사용하여 나무 손잡이에 수직으로 세워져 있는 문신 바늘을 두드리는 것을 포함한다. 이 손잡이는 바늘을 더 안정적이고 위치 잡기가 쉽다. 두드리는 것은 바늘을 빠르게 피부 안과 밖으로 움직인다(분당 약 90에서 120 탭). 바늘은 주로 나무, 뿔, 뼈, 상아, 금속, 대나무 또는 감귤 가시로 만들어졌다. 바늘은 피부에 상처를 만들었고, 피부에 그을음이나 재로 만든 잉크로 물, 기름, 식물 추출물(설탕카인 주스 같은 것) 또는 심지어 돼지 담즙을 섞어서 문질렀다.[2][3][13][11]

예술가들은 또한 문신을 하기 전에 끈 조각이나 풀잎을 사용하여, 잉크로 피부 위의 무늬의 윤곽을 추적했다. 문신 포인트가 피부에 몰리기 전에 잉크를 바른 경우도 있다. 대부분의 문신 시술자는 남성이었지만 여성 시술자도 존재했다. 그들은 단일 마을에 거주하거나 다른 마을을 방문한 유랑 예술가들이었다.[2][3][13][11]

루마드족과 네그리토족에 의해 주로 행해지는 또 다른 문신 기술은 작은 대쉬로 피부를 빠르게 자극하기 위해 작은 칼이나 교활한 문신 끌을 사용한다. 그리고 나서 상처는 색소로 문질러진다. 그것들은 또한 흉터를 만들어 낸다는 점에서 포인트를 사용하는 기술과는 다르다. 어쨌든, 모티프나 배치는 바늘이 달린 문신과 매우 비슷하다.[6]

문신을 하는 것은 복잡한 노동집약적 과정이었고 받는 사람에게도 매우 고통스러웠다.[15] 문신은 몇 년에 걸쳐 점차적으로 획득되며, 문양은 완성하고 치유하는데 수개월이 걸릴 수 있다. 문신 과정은 대개 조상들의 영혼에 대한 의식과 징의 잡종을 포함하는 신성한 사건이었다. 예를 들어 문신을 하기 전에 예술가나 받는 사람이 재채기를 하면 영혼들이 못마땅하다는 표시로 보여 회기가 취소되거나 일정이 다시 잡혔다. 예술가들은 보통 가축, 가석방 구슬 또는 귀금속과 함께 지불되었다. 이들은 또한 이 과정에서 받는 사람의 가족이 수용하고 음식을 먹이기도 했다. 축하 행사는 보통 문신을 마친 후에 열렸다.[3][2][13]

역사와 고고학

약 2500년에서 3000년 정도 된 바타네스 제도의 고고학 유적지에서 발견된 고대 토우들은 문신을 나타내는 도장 무늬를 단순화했다.[18] 루손 북부의 카가얀 지방에 있는 아르쿠 동굴 매장지에서 발굴된 결과, 끌과 톱니 모양의 뼈 문신 기구가 오스트리아로네시아의 재료 문화 표지와 함께 아지트, 주걱, 나무껍질 비터, 링오 옥 장식품과 같은 것으로 나타났다. 이것들은 기원전 1500년 이전으로 거슬러 올라갔으며 폴리네시아 전역에서 발견된 빗 형태의 문신 끌과 현저하게 유사하다.[19][13][20][21]

고대 문신은 또한 북부 루손의 동굴과 교수형 관장묘에서 다양한 코딜레란 민족의 미라화된 유골들 사이에서 발견될 수 있는데, 이 유골의 가장 오래된 예는 13세기까지 거슬러 올라간다. 미이라에 새겨진 문신은 종종 여성 성인의 팔과 성인 남성의 전신을 덮는 등 개성이 높은 경우가 많다. 특히 '아포 안노'라는 별명을 가진 700~900세 칸카네이의 미라는 발바닥과 손끝까지 문신을 새겼다. 미라가 들어 있는 관에도 문신 문양이 새겨져 있는 경우가 많다.[13]

마젤란 원정대(1521년)의 안토니오 피가페타(Antonio Pigafetta)가 이 섬의 비사얀인들을 처음 만났을 때, 그는 반복적으로 "전체에 페인트를 칠했다"[22]고 묘사했다. 비사야인들의 원래 스페인어 이름인 "로스 핀타도스" ("The Painted Ones")는 그들의 문신을 가리키는 것이었다.[2][3][23]

그는 "이들 국가들 중 일부는 겉옷과 옷 외에도 속옷을 한 번 입으면 벗을 수 없는 다른 속옷을 입었다"고 말했다. 이것들은 비사얀인들 사이에서 매우 많이 행해진 몸의 문신들인데, 우리는 그 이유로 핀타도스라고 부른다. 왜냐하면 그들 사이에 관습이 있었고, 귀족과 용맹의 표시였기 때문에, 그들이 나이와 힘이 있을 때(예술가들에 의해 정성스럽게 디자인된 후, 그리고 신체 부위와 성의 비율에 따라) 하는 문신의 고문을 견뎌낼 수 있을 만큼 위부터 발끝까지 온몸에 문신을 새기는 것이었다.대나무 끝이 매우 고운 붓이나 작은 나뭇가지 같은 움푹 패인 곳."

"시체는 피를 뽑을 때까지 찔려 표시를 해두었소. 그 위에 결코 바래지 않는 투구로 만든 검은 가루나 검댕을 발랐다. 전신에 한 때 문신을 새기지 않고 점차적으로 했다. 옛날에는 어떤 용감한 행동이 행해지기 전까지는 문신이 시작되지 않았다; 그리고 그 후에는, 문신을 새긴 신체의 각 부분에 대해 어떤 새로운 행동이 행해져야 했다. 남자들은 심지어 그들의 턱과 눈 주위에 문신을 새겼고 그래서 그들은 가면을 쓴 것처럼 보였다. 아이들은 문신을 새기지 않았고, 여자들은 한 손과 다른 손의 일부만 새겼다. 이 마닐라 섬에 있는 일로카노스들도 스스로 문신을 새겼지만 비사야인들과 같은 정도는 아니었어."

— Francisco Colins, Labor Evangelica (1663), [2]

전통

에타

아에타족 중에서 문신은 아그타족에서는 피카족, 두마가트족에서는 캐드렛으로 알려져 있다.[24]

비콜라노

문신은 비콜라노 사람들 사이에서 부르리로 알려져 있다.[2] 스페인 사람들은 알베이, 카마린, 카탄두아네스의 비콜라노 사람들 사이에서 비사야족처럼 문신이 두드러졌다고 기록하였다.[25][24]

코르딜레란

북부 루손의 코딜레라 중앙 산맥의 다양한 코딜레란 민족(일명 "이고롯"이라고도 한다)은 필리핀 민족 중에서 가장 문서화되고 가장 잘 보존된 문신 전통을 가지고 있다. 스페인 식민지 시절 이들의 고립과 식민지화에 대한 저항 때문이다.[4]

코딜레란 문신은 전형적으로 뱀, 지네, 인간 형상, 개, 독수리, 양치류, 풀, 쌀알(다이아몬드 모양), 논, 산, 물의 몸체 등을 묘사하며 기하학적 모양을 반복한다.[26]

문신은 코르딜레란 민족의 종교적 체험이었는데, 그 과정에서 흐르는 피에 끌리는 아니토 혼령이 직접 참여하는 것이었다. 특히 남성의 문신은 헤드헌팅의 전통과 강하게 연관되어 있었다. 가슴 문신은 남자들이 머리를 숙일 때까지 바르지 않았다. 그 관습은 미국 식민지 시대에 불법화되었다. 헤드헌팅과 관련된 마지막 문신은 제2차 세계대전에서 코딜레란 민족이 일본 제국군 병사들을 죽였다는 이유로 문신을 획득한 것이었다.[4][27][16]

그들은 20세기 중반까지 살아남았고, 현대화와 크리스티안티로의 전환이 마침내 코딜레란 사이에서 대부분의 문신 전통이 사라지게 할 때까지 살아남았다. 본토크족과 칼링가족의 몇몇 장로들은 오늘날까지 문신을 하고 있지만, 칸카나에이족, 이스네그족, 이발로이족, 그리고 다른 코딜레란족들 사이에서 멸종된 것으로 여겨진다. 그럼에도 불구하고, 코딜레란 민족의 미라들 사이에는 문신 문신이 보존되어 있다.[4][27][15][16]

젊은 세대들의 문신을 보존하기 위한 현대적인 노력도 있다. 그러나 옛 전사들의 가슴 문신 디자인을 베끼는 것은 사람을 살인자로 표시하기 때문에 금기시되고 있다. 오래된 디자인을 베끼는 것은 불운, 맹목, 혹은 일찍 죽는 것을 가져온다고 믿어진다. 마르코스 시대(1960~70년대)에 군이나 공산 반군에 맞서 마을을 방어하는 분쟁에 참여했던 남성들조차 마을 원로들의 조언에 따라 전통 가슴 문신 취득을 거부했다. 현대의 코딜레란 디자인은 전사 문신의 전통적인 가슴 디자인을 모방하지 않도록 하기 위해 일반적으로 문신의 디자인, 크기 및/또는 위치를 의도적으로 변경한다(동식물의 비유적 디자인을 더 포함함). 비록 그것들이 여전히 같은 기법을 사용하고 있고, 보통 같은 모습을 하고 있으며, 같은 사회적 특성을 가지고 있다.교통 [4][27][15][16]체증

부트부트 칼링가 중에서 whotok sa awi("과거의 tattoos")는 whotok sa sana("현재의 tattoo") 또는 whatok("발명된 문신")과 구별된다. 전자는 문화적으로 중요하고 존경받는 노인들을 위한 반면 후자는 현대적이고 장식적인 용도로만 사용된다. whook saana는 whok sa awi가 아니라 관광객(국내외국인)에게 주는 문신이다. 그럼에도 불구하고, whatok sa sana는 whatok sa awi의 일부분이거나 비슷한 모티브를 가지고 있기 때문에, 여전히 전통적인 것이다.[14][28]

본토크

마운틴 지방의 본토크족 중에서 문신은 운명이라고 알려져 있다.[27]

본토크 여성들은 그들의 아름다움을 향상시키거나 결혼 준비 상태를 나타내기 위해 그들의 팔에 문신을 새긴다. 팔은 전통춤을 추는 동안 신체의 가장 눈에 잘 띄는 부분이었다. 남자는 문신을 하지 않은 여성을 궁정화하지 않을 것으로 여겨진다.[26]

칼링가

칼링가 민족들 사이에서 문신은 바톡이나 바텍(Butbut Kalinga에서는 whatok)으로 알려져 있다. 이들은 아포 환오드의 노력으로 가장 잘 알려진 코딜레란 문신 중 하나이다. 그녀는 현재 젊은 예술가들에게 전통을 이어가도록 가르치고 있지만, 한때 "마지막 맘바토크"로 알려져 있었다.[29][16]

Common tattoo motifs include centipedes (gayaman), centipede legs (tiniktiku), snakes (tabwhad), snakeskin (tinulipao), hexagonal shapes representing snake belly scales (chillag), coiled snakes (inong-oo), rain (inud-uchan), various fern designs (inam-am, inalapat, and nilawhat), fruits (binunga), parallel lines (chuyos), alternating lines (sinagki카오), 낮과 밤을 대표하는 모래시계 모양(티나탈라오), 쌀 박격포(루송), 돼지 뒷다리(tibul), 쌀다발(신후토 또는 파냐트), 쌀다발(신후토 또는 파냐트), 크리스타(신후토), 사다리(inar-archan), 독수리(神ayan), 개구리(토카크), 도끼날(sinawit) 등이다. 직물, 도자기, 도구를 장식할 때도 같은 디자인이 사용된다. 각각의 디자인은 서로 다른 상징적인 의미나 마술적/유술적 능력을 가지고 있다. 예를 들어 티눌리파오는 전사들을 위장하고 공격으로부터 보호한다고 믿어진다. 양치류는 여성이 임신할 준비가 되어 있고, 그들의 건강을 증진시키며, 사산으로부터 보호해 준다는 것을 나타낸다. 모래시계와 벼 모르타르 문양은 한 가족이 부유하다는 것을 나타낸다. 쌀다발은 풍요를 상징한다.[28]

다른 코딜레란 집단에서처럼 남성의 문신은 헤드헌팅과 밀접하게 연관되어 있었다. 칼링가 사회에서는 살인이 잘못되었다고 여겨졌지만, 적을 죽인 것은 고귀한 행동으로 비쳐졌고, 마을 전체를 보호하기 위한 전사들에 의한 나켐(책임감)의 일부였다. 소년은 직접 살인에 참여하지 않았더라도 성공적인 헤드헌팅 원정(카요)이나 마을 간 전쟁(바라크닛)에 참가한 후에야 문신을 얻을 수 있다. 소년은 살해된 적들의 머리를 잘라내서 성인(아이감)으로 전환하고 문신을 할 수 있는 권리를 얻게 된다. 그들의 첫 문신은 굴로(Butbut Kalinga에서 문자 그대로 "머리의 절단기"라고도 하며 피날리이드나 비눌리버드라고도 한다. 이것들은 팔뚝을 감싸고 있는 세 개의 평행선, 손목에서 출발하는 것이었다.[30]

공습에 더 참여하게 되면, 마침내 그가 전사 계급의 일부로서 높은 사회적 지위를 나타내는 흉부 문신(Biking 또는 Bikeking, Butbut Kalinga의 채찍질)을 받을 때까지, 그는 더 많은 문신을 할 자격이 주어졌다. 바이킹은 상복부에 가로로 무늬를 낸 뒤 가슴과 어깨까지 평행하게 구부러진 선으로 구성된 대칭 디자인이다. 자전거 타투를 한 남성은 존경받는 전사(마잉거, 밍골, 또는 마우리못)로 여겨진다. 등 문신(다카그)은 전사가 적을 성공적으로 죽였지만 전투 중에 후퇴할 때 얻은 것이다. 다카그는 척추를 따르는 수직의 패턴으로 구성되며, 옆에는 늑골을 따르는 수평의 패턴이 있다. 맞대결을 벌인 정예 전사들은 가슴과 등 문신을 모두 새겼다.[30][16] 전사들과 문신을 한 장로들(파팡가트, 전 전사들)은 모두 칼링가 사회에서 가장 높은 지위를 차지하고 있었다. 남성의 문신은 부적으로 보이는 것과 비슷한 정신적, 육체적 보호를 모두 부여한다고 여겨졌다.[16]

팔, 손등, 어깨날개, 그리고 경우에 따라서는 젖가슴과 목에 문신을 새겼다. 여성의 문신은 약 13세에서 15세 사이의 청소년기에 시작되는데, 보통 메나르슈(두마라) 직전이나 직후에 시작한다. 이것들은 처음에 목, 어깨날개, 팔에 만들어진 거대한 지네 디자인이었다. 이 문신은 구혼자들에게 결혼할 준비가 되었다는 신호를 줄 뿐만 아니라 생리통을 완화시키는 데 도움을 주는 것으로 여겨진다. 여성의 팔에 있는 문신은 일반적으로 선으로 구분되는 여러 모티브를 가지고 있다.[30][28] 유명한 전사의 자녀들과 여자 1촌들도 문신을 새기며 전사의 혈통을 이어받았다.[16]

임산부들은 또한 린링가오나 청잇이라고 알려진 독특한 문신을 받는다. 이것들은 이마, 볼, 코끝에 만들어진 작은 x마크들이다. 그 흔적은 살해된 적들의 영혼을 혼란스럽게 하여 여자와 태아의 복수로부터 보호하는 것으로 여겨진다.[30][28]

문신은 또한 조상 영혼들이 영혼의 세계(쥬그카오)에서 어떤 사람이 자신들과 함께할 가치가 있는지 볼 수 있게 해준다고 믿어졌다.[24]

위신과 의식의 중요성 외에도 문신은 미적으로 즐거운 것으로 여겨졌다. 문신을 한 여성은 전통적으로 아름답다고 여겨지는 반면, 문신을 한 남성은 강하다고 여겨졌다. 식민지 이전 시대에 문신이 없는 사람들은 디누라스(혹은 뷰트 칼링가에서는 치누르-as)로 알려져 공동체를 위한 겁쟁이와 나쁜 징조로 놀림을 받았다. 사회적 오명은 보통 사람들이 문신을 하도록 격려했다.[30][16]

칼링가 중에서 문신 예술가는 주로 남성이었고, 여성 예술가는 더 드물었다. 그들은 만바톡 또는 만왓톡으로 알려져 있다. 문신은 먼저 삼각형으로 구부러진 마른 쌀줄기인 유요트로 윤곽을 드러낸다. 이것들은 잉크에 담가 문신을 하기 전에 피부 속으로 패턴을 추적하는데 사용된다. 유요트는 또한 문신들이 대칭을 이루도록 하면서 문신의 크기를 측정하는 역할을 한다.[16][28]

잉크는 전통적으로 반 코코넛 껍질에 물과 섞은 냄비에서 나오는 가루 숯이나 그을음으로 만들어지며 녹말 튜버로 걸쭉하게 만든다. 기시라고 알려진 기구를 사용하여 피부에 도포되는데, 이것들은 막대기에 직각으로 삽입된 감귤 가시이거나, 끝부분에 금속 바늘이 뭉쳐진 채 열로 휘어진 카라바오 뿔일 수 있다. 기시는 타투 위치 위에 놓이고 다른 막대기로 빠르게 두드린다(패틱). 기시는 또한 대칭 문신으로 거리를 측정하는 데 사용될 수 있다. 감귤 가시는 강한 냄새가 혈액(차라)에 끌리는 악의 정령(아얀)을 몰아내는 것으로 여겨지기 때문에 선호된다. 문신 과정은 전통적으로 구호가 수반되는데, 이는 문신의 마법적 효능과 효능을 높여준다고 여겨진다.[16][28]

문신 예술가들은 전통적으로 매우 비싼 수수료를 받았다. 예를 들어, 남성용 가슴 문신이나 여성용 팔 문신에는 돼지 1마리, 쌀 1개, 은 1개, 카인(스커트) 또는 바하그(로인보), 카라바오나 돼지와 동등한 가격의 구슬이 들어간다.[16][28]

이발로이

이발로이족 중에서 문신은 부르릭으로 알려져 있다. 그것은 필리핀에서 가장 문신을 많이 한 인종 집단 중 한 명인 남녀 모두에게 행해진다. 버릭 전통은 오늘날 멸종되었다.[4]

가장 특징적인 부릭 디자인은 양손 등에 문신을 새긴 태양을 바퀴처럼 표현한 것이었다. 몸 전체에 흐르는 기하학적 선과 동물과 식물의 양식화된 표현으로 문신을 새겼다.[4]

이푸가오

흔히 볼 수 있는 이푸가오 모티브는 주로 가슴 위에 놓인 키나부(개), 티나구(인형), 지나왕이나 기나야만(센티페데스) 등이 있다.[26]

이네그

다른 코딜레란 그룹과 달리, 문신은 이티네그(또는 "Tinguian") 사람들 사이에서 그다지 두드러지지 않았다. 성인 여성들은 대개 팔뚝에 푸른색 선 무늬를 새겼지만, 이것들은 대개 여성들이 착용하는 많은 양의 구슬과 팔찌에 의해 완전히 가려진다.[33]

어떤 남자들은 팔과 다리에 작은 무늬를 문신하는데, 이것은 그들이 그들의 동물에 낙인을 찍거나 그들의 소유물을 표시하기 위해 사용하는 것과 같은 무늬다. 성공적인 헤드헌트를 나타내는 전사 문신은 이네그족들 사이에 존재하지 않는다. 전사는 일반인과 특별한 식별 표시나 의복으로 구별되지 않는다.[33]

이바나그

이바나그 사람들은 양치류 같은 모티브를 사용했기 때문에 그들의 문신을 파쿠("페른")의 아파쿠라고 불렀다. 이바나그 사람들은 문신이 없는 사람은 영혼의 세계에서 조상들의 땅에 들어갈 수 없다고 믿었다.[24]

일로카노

일로카노족 중에서 문신은 비사얀 문신만큼 광범위하지는 않았지만 바테크로 알려져 있었다.[24]

마노보

Traditional tattooing among the Manobo peoples of Agusan, Bukidnon, and the Davao Region of Mindanao (including the Agusan Manobo, Arakan Manobo, Kulaman Manobo, Matiglangilan, Matigsalug, Tagakaulo, Tigwahonon, Matigtalomo, Matigsimong, and the Bagobo, among others) is known as pangotoeb (also spelled pa-ngo-túb, pengeteb, or pengetev; or erroneou교활한 마노보 문신 전통은 1879년 부투안 지역의 예수회 선교사 토르티노 우리오스가 "[마노보]는 유럽의 죄수들처럼 예쁜 복장을 하고, 머리를 길게 하고, 몸에 문신을 새겼다"고 썼다. 독일의 탐험가 알렉산더 샤덴버그를 포함한 다른 19세기 유럽 탐험가들도 이 책을 주목했다.[6][35]

남성과 여성 모두 문신을 하고 있으며, 보통 8세에서 10세 정도부터 시작한다. 문신의 위치와 디자인은 부족과 성별에 따라 다르다. 판타론 산맥의 마노보 부족 중에서 팔뚝과 가슴/가슴에 있는 문신은 남녀 모두 발견되지만, 아랫다리와 아랫배에 있는 문신은 여성으로 제한된다.[6]

판고테브의 디자인은 선, 원, 삼각형, 정사각형 같은 기하학적 모양을 반복하는 것이 대부분이다. 그들은 또한 동물(팔루, 도마뱀 모니터), 식물(도롱, 양치류 등) 또는 인간의 모양을 나타낼 수 있다. 패턴은 리나봇(평행 대각선)이나 ngipon-ngipon(두 개의 끊어진 선 사이에 끊기지 않은 직선)과 같은 개별 이름을 가지고 있다.[6]

그러나, 대부분의 다른 필리핀 문신 전통과 달리, 마노보 문신은 강제적이지 않으며 계급이나 지위를 나타내지 않는다. 아랫배에 새겨진 여성의 문신은 여성들에게 밭일을 할 수 있는 힘을 줄 뿐만 아니라 출산을 용이하게 하는 데 도움을 준다고 믿지만 대체로 장식적이다. 문신의 디자인과 양 또한 장소와 수령인의 성별에 적합한 디자인에 따라 제한되지만, 수령인의 선호에만 근거한다.[6]

부모들은 대개 아이들이 문신을 하게 하는데, 이것은 아마도 마지막 시간 동안 문신을 하지 않은 사람들을 잡아먹게 하는 올로가시라고 불리는 거대한 초자연적인 동물에 대한 이야기를 함으로써 문신을 하도록 권장한다. 마노보 신화에서 올로가시는 죽은 사람의 영혼이 배를 타고 여행하는 정령세계(소몰로)의 길잡이이자 대문의 수호자로 묘사된다. 문신은 또한 영혼이 사후세계로 여행하는 길을 밝히는데 도움을 준다고 믿어진다.[6]

마노보 문신 예술가들은 망고탑이라고 알려져 있는데, 이들은 문신 의미에 대한 지식을 지키는 사람들이기도 하다. 그들은 주로 여성화 남성 또는 (역사적으로) 여성화된 남성들이다. 마노보 문화에서 친척이 아닌 여성이나 배우자의 몸을 만지는 것이 사회적으로 부적절한 것으로 간주되기 때문에 일부 남성 개업자들은 존재하지만 다른 남성에게 문신을 새기는 것에 제한을 받는다. 망고테브는 어릴 적부터 나이 많은 개업가(보통 친척)에게 견습으로 그들의 장사를 배운다.[6]

망고테브는 전통적으로 문신 시술 전 받는 사람으로부터 선물 제공되는데, 보통 구슬(발리오그), 섬유질 레그렛(티코), 음식 등이 제공된다. 시간이 흐를수록 문신 과정에서 발생하는 피를 보고 시력이 떨어질 수 있다는 판단에서 작가의 '눈에서 피를 빼내기' 위해서였다. 이 과정에서 특정한 금기사항(릴리얀 또는 파말리예)도 존재한다. 여기에는 시술 중 받는 사람이 누군가를 잡는 것(예술가 포함)을 금지하고, 새 문신을 물로 씻지 않으며, 시술 후 최소 3일 동안 문신을 옷으로 덮지 않는 것 등이 포함된다. 그러나 문신 과정 자체는 종교적인 사건으로 간주되지 않으며, 아니토에 대한 의식을 수반하지 않는다.[6]

문신 과정은 두 개의 문서화된 기술을 포함한다. 첫째는 필리핀의 다른 오스트로네시아 그룹들과 비슷하게 바늘 뭉치를 사용하여 망치로 빠르게 두드리는 동작으로 피부를 찌른다. 두 번째는 고포스(일랍이나 사그니)라는 작은 날을 사용한다. 그것은 예술가에 의해 펜처럼 잡히고 피부에 몇 밀리미터의 길이와 깊이가 있는 짧은 대시 같은 칼집을 내는 데 사용된다. 이 과정은 주삿바늘 기법과는 달리 흉터도 생기게 한다. 잉크는 특정 종의 나무를 태워서 생기는 그을음인데, 가장 두드러지게 살루마야그(Agathis philipinensis)이다. 현대에는 토종 나무의 희귀성이 증가하면서 일부 예술가들은 불에 탄 고무 타이어의 그을음을 대신 사용한다. 치유 과정에서 상처는 카고프코프라는 에피피테의 가열된 결절로 문질러 가려움을 가라앉히고 문신 색상을 어둡게 유지한다고 한다.[6]

비사얀

비사야인들은 필리핀 민족들 사이에서 가장 두드러진 문신 전통을 가지고 있었다. 비사얀인들의 원래 스페인어 이름인 로스 핀타도스("The Painted Ones")는 비사얀인들의 문신을 가리키는 것이었다. 그들은 마젤란 원정대가 처음 마주친 문신을 새긴 필리핀 원주민들이었다.[17][23]

문신은 비사얀 사람들 사이에서 바톡(batok) 또는 파티크(patik)라고도 알려져 있다. 문신을 한 사람들은 일반적으로 비나타칸으로 알려져 있다. 문신으로 뒤덮인 유명한 전사들은 리퐁으로 알려져 있었다. 남녀 모두 문신을 했다. 아소그(페미니즘화된 남성, 보통 무당)를 제외하고 마푸라우나 푸루(표시가 되지 않은, 사모안 풀라츄와 비교)를 받는 것이 사회적으로 용인되는 것을 제외하고는 성인들이 그것들을 가질 것으로 기대되었다. 문신은 매우 높이 평가되어 남자들은 종종 그들을 과시하기 위해 로인보(바하그)를 입는다.[3][23] 가장 정교하게 문신을 새긴 것은 왕족(카다투안)과 귀족(투마오)계급이었다.[37]

비사얀 문신은 가슴과 엉덩이에 굵은 선과 기하학적, 꽃무늬가 특징이다. 문신 디자인은 지역에 따라 다양했다. 그것들은 기하학적 디자인, 동물들의 양식화된 표현, 그리고 꽃무늬나 태양과 같은 패턴을 반복할 수 있다. 가장 두드러진 특징은 직선으로, 지그재그로, 또는 비스듬하게 될 수 있는 두께 약 1인치(2.5cm)의 미끄럼, 채운 선이다. 어깨의 문신은 아벨라, 가슴과 목의 문신은 더브듀브, 팔의 문신은 다야다야(혹은 파나이에서 타구르), 허리의 문신은 히나왁(Hinawak)으로 알려져 있었다. 엘리트 전사들도 종종 턱과 얼굴에 무서운 마스크 같은 얼굴 문신을 하고 있었다(눈꺼풀까지 올라간다). 이는 악어 턱이나 환각 부리를 닮은 것으로 알려져 있다. 여성은 한 손이나 양손에 문신을 새겼으며, 다마스크 자수를 닮은 복잡한 무늬를 새겼거나 팔에 기하학적인 문신을 새겼다.[3][26]

첫 번째 문신은 성인이 되는 동안 획득되었다(복서 코덱스는 이것을 약 20세로 기록한다).[6] 그것들은 처음에는 발목에 만들어졌고, 점차 다리까지 올라가고 마침내 허리까지 올라간다. 이것은 모든 남자들에게 행해진 것이며, 특별한 지위를 나타내지는 않았다. 그러나 문신을 하지 않는 것은 비겁한 것으로 여겨졌다. 그러나 상체에 문신은 눈에 띄는 위업(연애 포함)과 전투 참여 후에만 행해졌다. 가슴과 목구멍이 한번 가려지면 뒤쪽에 문신을 더 한다. 얼굴의 문신은 가장 정예한 전사들로 제한된다. 그들은 또한 팔에 화상을 입힌 흉터(라봉)로 더욱 강화될 수 있다.[3][38]

부투아논, 수리가온, 칼라간

부투안 라자나테와 수리가오 지역(이전 식민지 카라가)의 통치자들은 마젤란 원정에 의해 발견되고 안토니오 피가페타가 묘사한 최초의 '도색된'(타투된) 필리핀인들이다.[22][24]

카가이아논

타투스는 1622년 스페인 사제들에 의해 카가얀 드 오로의 비사얀과 루마드 혼합 정착지들 사이에서 묘사되었다.[24]

술로드논

비사얀 문신 전통은 스페인 식민지 시대에 파나이 고원에서의 상대적 고립으로 인해 일부 식민 이전의 관습을 보존한 비사얀 민족인 술루드논 민족들 사이에서만 현대에 남아 있다. 남녀 모두 문신을 새겼다. 그들이 사용하는 잉크는 가루 숯과 섞은 랑기-녹기(Cayratia trifolia)라고 알려진 식물의 추출물로 만들어진다. 그을음도 사용할 수 있다. 스페인 사람들이 묘사하는 관습과 대조적으로, 현대의 술루드논 문신은 계급이나 업적을 나타내지 않는다. 대신, 그것들은 단지 장식일 뿐이고, 받는 사람의 기호에 따라 무늬가 달라진다.[39][40]

티볼리

티볼리 사람들은 팔뚝, 손등, 몸에 문신과 흉터를 발랐다. 그들은 문신이 사후세계에서 빛을 발하고 죽은 자를 영계로 인도한다고 믿었다. 티볼리 문신 디자인에는 하캉(인간 형상), 베콩(개구리나 도마뱀 같은 동물 형상), 리고 베드(지그재그) 등이 있다. 현대 티볼리 중에서 문신은 드물다.[14][41]

기타 그룹

판가시난, 카팜팡안, 타갈로그인 사이에도 문신이 있었다. 타갈로그인들의 경우, 그들의 문신은 스페인 사람들이 도착할 무렵에 이슬람으로 부분 개종했기 때문에 사라지는 과정에 있었다. 술루 군도와 남서부 민다나오에 있는 무슬림 필리핀인들 사이에서 문신 전통은 스페인 식민지 시대 이전에 사라졌다.[2][13]

참고 항목

참조

- ^ Wilcken, Lane. "What is Batok?". Lane Wilcken. Retrieved 2 August 2021.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Wilcken, Lane (2010). Filipino Tattoos: Ancient to Modern. Schiffer. ISBN 9780764336027.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n Scott, William Henry (1994). Barangay: Sixteenth-century Philippine Culture and Society. Ateneo University Press. pp. 20–27. ISBN 9789715501354.

- ^ a b c d e f g h i 살바도르-아모레스, 분석가 부리크: 필리핀 북루손 벵게트의 이발로이 미라 문신. 고대 잉크: Lars Krutak과 Aaron Reserge-Wolf가 편집한 Tatting의 고고학, 페이지 37–55. 워싱턴 주 시애틀의 워싱턴 프레스 대학교

- ^ "The Beautiful History and Symbolism of Philippine Tattoo Culture". Aswang Project. 4 May 2017. Retrieved 9 July 2019.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Ragragio, Andrea Malaya M.; Paluga, Myfel D. (22 August 2019). "An Ethnography of Pantaron Manobo Tattooing (Pangotoeb): Towards a Heuristic Schema in Understanding Manobo Indigenous Tattoos". Southeast Asian Studies. 8 (2): 259–294. doi:10.20495/seas.8.2_259.

- ^ Jocano, F. Landa (1958). "The Sulod: A Mountain People In Central Panay, Philippines". Philippine Studies. 6 (4): 401–436. JSTOR 42720408.

- ^ Blust, Robert; Trussel, Stephen. "*patik". Austronesian Comparative Dictionary, web edition. Retrieved 26 July 2021.

- ^ Blust, Robert; Trussel, Stephen. "*beCik". Austronesian Comparative Dictionary, web edition. Retrieved 26 July 2021.

- ^ Blust, Robert; Trussel, Stephen. "*burik". Austronesian Comparative Dictionary, web edition. Retrieved 7 August 2021.

- ^ a b c d e f g Salvador-Amores, Analyn (29 October 2017). "Tattoos in the Cordillera". Philippine Daily Inquirer. Retrieved 26 July 2021.

- ^ "Pang-o-tub: The tattooing tradition of the Manobo". GMA News Online. 28 August 2012. Retrieved 26 July 2021.

- ^ a b c d e f g Salvador-Amores, Analyn (2012). "The Recontextualization of Burik (Traditional Tattoos) of Kabayan Mummies in Benguet to Contemporary Practices". Humanities Diliman. 9 (1): 74–94.

- ^ a b c Clariza, M. Elena (30 April 2019). "Sacred Texts and Symbols: An Indigenous Filipino Perspective on Reading". The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion. 3 (2): 80–92. doi:10.33137/ijidi.v3i2.32593. S2CID 166544255.

- ^ a b c d Beckett, Ronald G.; Conlogue, Gerald J.; Abinion, Orlando V.; Salvador-Amores, Analyn; Piombino-Mascali, Dario (18 September 2017). "Human mummification practices among the Ibaloy of Kabayan, North Luzon, the Philippines". Papers on Anthropology. 26 (2): 24–37. doi:10.12697/poa.2017.26.2.03.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Salvador-Amores, Analyn (June 2011). "Batok (Traditional Tattoos) in Diaspora: The Reinvention of a Globally Mediated Kalinga Identity". South East Asia Research. 19 (2): 293–318. doi:10.5367/sear.2011.0045. S2CID 146925862.

- ^ a b DeMello, Margo (2007). Encyclopedia of Body Adornment. ABC-CLIO. p. 217. ISBN 9780313336959.

- ^ Bellwood, Peter; Dizon, Eusebio; De Leon, Alexandra (2013). "The Batanes Pottery Sequence, 2500 BC to Recent". In Bellwood, Peter; Dizon, Eusebio (eds.). 4000 Years of Migration and Cultural Exchange: The Archaeology of the Batanes Islands, Northern Philippines (PDF). Canberra: ANU-E Press. pp. 77–115. ISBN 9781925021288.

- ^ Thiel, Barbara (1986–1987). "Excavations at Arku Cave, Northeast Luzon, Philippines". Asian Perspectives. 27 (2): 229–264. JSTOR 42928159.

- ^ Robitaille, Benoît (2007). "A Preliminary Typology of Perpendicularly Hafted Bone Tipped Tattooing Instruments: Toward a Technological History of Oceanic Tattooing". In St-Pierre, Christian Gates; Walker, Renee (eds.). Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies. Archaeopress. pp. 159–174.

- ^ Clark, Geoffrey; Langley, Michelle C. (2 July 2020). "Ancient Tattooing in Polynesia". The Journal of Island and Coastal Archaeology. 15 (3): 407–420. doi:10.1080/15564894.2018.1561558. S2CID 135043065.

- ^ a b Nowell, C. E. (1962). "Antonio Pigafetta's account". Magellan's Voyage Around the World. Evanston: Northwestern University Press. hdl:2027/mdp.39015008001532. OCLC 347382.

- ^ a b c Francia, Luis H. (2013). History of the Philippines: From Indios Bravos to Filipinos. Abrams. ISBN 9781468315455.

- ^ a b c d e f g "The Preconquest Filipino Tattoos". Datu Press. 10 January 2018. Retrieved 10 August 2021.

- ^ de Zúñiga, Joaquín Martínez (1973). Status of the Philippines in 1800. Filipiniana Book Guild. p. 437.

- ^ a b c d Guillermo, Alice G.; Mapa-Arriola, Maria Sharon. "Tattoo Art". Cultural Center of the Philippines: Encyclopedia of Philippine Art Digital Edition. Retrieved 10 August 2021.

- ^ a b c d Krutak, Lars (23 November 2012). "Return of the Headhunters: The Philippine Tattoo Revival". LarsKrutak.com. Retrieved 7 August 2021.

- ^ a b c d e f g De Las Peñas, Ma. Louise Antonette N.; Salvador-Amores, Analyn (March 2019). "Enigmatic Geometric Tattoos of the Butbut of Kalinga, Philippines". The Mathematical Intelligencer. 41 (1): 31–38. doi:10.1007/s00283-018-09864-6. S2CID 126269137.

- ^ Krutak, Lars (30 May 2013). "The Last Kalinga Tattoo Artist of the Philippines". LarsKrutak.com. Retrieved 7 August 2021.

- ^ a b c d e Calano, Mark Joseph (October 2012). "Archiving bodies: Kalinga batek and the im/possibility of an archive". Thesis Eleven. 112 (1): 98–112. doi:10.1177/0725513612450502. S2CID 144088625.

- ^ Worcester, Dean C. (September 1912). "Head-hunters of Northern Luzon". The National Geographic Magazine. 23 (9): 833–930.

- ^ Salvador-Amores, Analyn (January 2016). "Afterlives of Dean C. Worcester's Colonial Photographs: Visualizing Igorot Material Culture, from Archives to Anthropological Fieldwork in Northern Luzon". Visual Anthropology. 29 (1): 54–80. doi:10.1080/08949468.2016.1108832. S2CID 146444053.

- ^ a b Cole, Fay-Cooper; Gale, Albert (1922). "The Tinguian: Social, Religious, and Economic Life of a Philippine Tribe". Publications of the Field Museum of Natural History. Anthropology Series. 14 (2): 231–233, 235–489, 491–493.

- ^ van Odijk, Antonius Henricus (1925). "Ethnographische Gegevens over de Manobo's van Mindanao, Philippijnen". Anthropos. 20 (5/6): 981–1000. JSTOR 40444927.

- ^ a b Schadenberg, Alexander (1885). "Die Bewohner von Süd-Mindanao und der Insel Samal. Nach eignen Erfahrungen: 1. Süd-Mindanao". Zeitschrift für Ethnologie. 17: 8–37. JSTOR 23028238.

- ^ Krieger, Herbert W. (1926). "The Collection of Primitive Weapons and Armor of the Philippine Islands in the United States National Museum, Smithsonian Institution". United States National Museum Bulletin (137). doi:10.5479/si.03629236.137.1. hdl:2027/uiug.30112106908780.

- ^ Junker, Laura L. (1999). Raiding, Trading, and Feasting: The Political Economy of Philippine Chiefdoms. University of Hawaii Press. p. 348. ISBN 9780824864064.

- ^ Souza, George Bryan; Turley, Jeffrey Scott (2015). The Boxer Codex: Transcription and Translation of an Illustrated Late Sixteenth-Century Spanish Manuscript Concerning the Geography, History and Ethnography of the Pacific, South-east and East Asia. BRILL. pp. 334–335. ISBN 9789004301542.

- ^ Jocano, F. Landa (November 1958). "The Sulod: A Mountain People In Central Panay, Philippines". Philippine Studies. 6 (4): 401–436. JSTOR 42720408.

- ^ "Panay Bukidnon Culture". Haliya. Retrieved 4 August 2021.

- ^ Alvina, C.S. (2001). "Colors and patterns of dreams". In Oshima, Neal M.; Paterno, Maria Elena (eds.). Dreamweavers. Makati City, Philippines: Bookmark. pp. 46–58. ISBN 9715694071.

외부 링크

| 위키미디어 커먼스는 필리핀에 문신 관련 매체를 두고 있다. |