미세주사

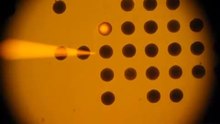

Microinjection마이크로주사는 유리로 된 마이크로피펫을 사용하여 미세하거나 경계선 거시적 수준의 액체 물질을 주입하는 것이다. 대상은 살아있는 세포인 경우가 많지만 세포간 공간을 포함할 수도 있다. 마이크로주사는 보통 200배 정도의 확대력을 가진 역현미경을 수반하는 간단한 기계적 과정이다(40~50배에서 스테레오 현미경을 해부하거나 역모델과 유사한 전력으로 전통적인 복합직립현미경을 사용하여 수행되기도 한다).

세포주사 또는 핵물질 주입과 같은 공정의 경우 대상 세포는 현미경 아래에 위치하며, 하나는 피펫을 잡고 다른 하나는 지름 0.5~5µm(배아에 줄기세포를 주입할 경우 더 큼)의 미세한 모세관(micromanipulator)을 사용하여 세포막 및/또는 핵 Envelo를 관통한다.pe.[1] 이러한 방법으로 그 과정은 하나의 세포에 벡터를 도입하는 데 사용될 수 있다. 미세주사는 유기체의 복제, 세포생물학 및 바이러스의 연구, 그리고 세포내 정자주사를 통한 남성 난임 치료(ICSI, /siksi/IK-see)에도 사용될 수 있다.

역사

비록 1970년대까지 일반적으로 사용되지 않았지만, 생물학적 절차로서 미세주사를 사용하는 것은 20세기 초에 시작되었다. 1990년대까지, 그것의 사용은 상당히 증가했고, 현재는 소량의 물질을 작은 목표물에 도입하기 위해 Vesicle 융접, 전기수술, 화학적 전이, 바이러스 전도와 함께 일반적인 실험실 기법으로 간주되고 있다.[2]

기본형식

마이크로주사 시스템에는 두 가지 기본적인 유형이 있다. 첫째는 상수유량계, 둘째는 맥동유량계라고 한다. 비교적 단순하고 저렴하지만 서툴고 시대에 뒤떨어지지 않는 일정한 흐름 체계에서는 마이크로피펫에서 샘플의 지속적인 흐름이 전달되며 주입되는 샘플의 양은 바늘이 세포에 얼마나 오래 남아 있는가에 따라 결정된다. 이 시스템은 일반적으로 조절된 압력원, 모세관 홀더 및 거친 또는 미세한 미세조립자를 필요로 한다. 그러나 펄스 흐름 시스템은 주입된 샘플의 양에 대해 더 큰 제어와 일관성을 허용한다: 다른 대상과 관련된 절차들은 보통 훨씬 더 저렴한 에퀴를 이용하지만, 세포내 정자 주입을 위한 가장 일반적인 배열은 Eppendorf "Femtojet" 인젝터를 Eppendorf "InjectMan"과 결합한 Eppendorf "Femtojet" 인젝터를 포함한다.비슷한 능력의 pment 바늘 배치와 움직임에 대한 제어력이 향상되고 전달되는 물질의 부피에 대한 정밀도가 증가하기 때문에 펄스 흐름 기법은 보통 일정한 흐름 기법보다 수신 셀에 더 적은 손상을 초래한다. 그러나 적어도 Eppendorf 라인은 복잡한 사용자 인터페이스를 가지고 있고 그것의 특정한 시스템 구성품들은 보통 일정한 흐름 시스템을 만들거나 다른 펄스 흐름 주입 시스템보다 훨씬 더 비싸다.[3]

진핵 주사

초핵주사는 수정 난모세포의 핵에 유전 물질을 주입해 유전자 변형 생물을 만드는 기법이다. 이 기술은 쥐의 동물 모델을 이용하여 유전자의 역할을 연구하는 데 흔히 사용된다.

생쥐의 발핵 주사

쥐 정자의 선핵주사는 (배아줄기세포의 유전공학과 함께) 유전자이전 동물을 생산하는 가장 흔한 두 가지 방법 중 하나이다.[4] 선핵주사가 성공하기 위해서는 난모세포와 정자의 유전물질(즉, 선핵 단계)이 분리된 상태에서 유전물질(일반적으로 선형 DNA)을 주입해야 한다.[5] 이러한 난모세포들을 얻기 위해 쥐들은 일반적으로 고나도트로핀을 사용하여 초배열된다.[6] 일단 플러그가 터지면 난모세포는 쥐로부터 채취되어 유전 물질을 주입한다. 그리고 난모세포는 기면동물 난소에 이식된다.[5] 효율성은 다양하지만, 이러한 이식된 난모세포에서 태어난 생쥐의 10-40%는 주입된 구조를 포함할 수 있다.[6] 유전자이전 생쥐는 유전자이전 라인을 만들기 위해 사육될 수 있다.

참고 항목

참조

- ^ David B. Burr; Matthew R. Allen (11 June 2013). Basic and Applied Bone Biology. Academic. p. 157. ISBN 978-0-12-391459-0. Retrieved 15 July 2013.

- ^ Juan Carlos Lacal; Rosario Perona; James Feramisco (11 June 1999). Microinjection. Springer. p. 9. ISBN 978-3-7643-6019-1. Retrieved 13 July 2013.

- ^ Robert D. Goldman; David L. Spector (1 January 2005). Live Cell Imaging: A Laboratory Manual. CSHL. p. 54. ISBN 978-0-87969-683-2. Retrieved 15 July 2013.

- ^ Heinz Peter Nasheuer (2010). Genome Stability and Human Diseases. Springer. p. 328. ISBN 978-90-481-3471-7. Retrieved 15 July 2013.

- ^ a b Mullin, Ann. "Pronuclear Injection". Tulane University.

- ^ a b "Pronuclear Injection". UC San Diego. Retrieved 6 December 2019.