통화개입

Currency intervention외환시장 개입이나 환율조작으로도 알려진 통화개입은 통화정책 운용이다. 일반적으로 환율과 무역정책에 영향을 미칠 목적으로 정부나 중앙은행이 자국 통화를 대가로 외화를 매입하거나 매도할 때 발생한다.

정책 입안자들은 인플레이션 통제, 경쟁력 유지, 금융 안정성 유지 등 다양한 경제 목표를 진전시키기 위해 외환 시장에 개입할 수 있다. 정확한 목표는 한 나라의 발전 단계, 금융 시장 발전과 국제 통합의 정도, 그리고 무엇보다도 충격에 대한 국가의 전반적인 취약성에 따라 좌우될 가능성이 높다.[1]

가장 완전한 유형의 통화 개입은 일부 다른 통화 또는 일부 다른 통화의 가중 평균에 대해 고정환율을 부과하는 것이다.

목적들

한 국가의 통화 및/또는 재정 당국이 외환 시장에 개입하기를 원하는 많은 이유가 있다. 중앙은행들은 일반적으로 외환시장 개입의 주요 목적이 변동성을 관리하거나 환율 수준에 영향을 미치는 것이라는 데 동의한다. 정부는 과도한 단기 변동성이 시장의 신뢰를 떨어뜨리고 금융시장과 실물시장 모두에 영향을 미치기 때문에 환율 안정을 선호한다.

과도한 불안정이 있을 때 환율 불확실성은 추가 비용을 발생시키고 기업의 이윤을 감소시킨다. 이에 따라 투자자들은 해외 금융자산에 대한 투자를 꺼리고 있다. 기업들은 국제 무역에 참여하는 것을 꺼린다. 게다가 환율 변동은 다른 금융 시장으로 파급될 것이다. 환율 변동성이 국내 자산 보유 위험을 높이면 이들 자산의 가격 역시 변동성이 커진다. 금융시장의 변동성 증가는 금융시스템의 안정성을 위협하고 통화정책목표를 달성하기 어렵게 만들 것이다. 따라서, 당국은 통화 개입을 실시한다.

또 경제상황이 바뀌거나 시장이 경제신호를 잘못 해석할 경우 어느 한쪽 방향의 오버슈팅을 피하기 위해 당국이 환율 조정을 위해 외환 개입을 이용한다. 안나 슈워츠는 중앙은행이 투기과잉의 갑작스러운 붕괴를 야기할 수 있으며, 통화공급을 위축시켜 성장을 제한할 수 있다고 주장했다.[2]

오늘날, 외환시장 개입은 주로 개발도상국의 중앙은행에 의해 사용되고 있으며, 선진국에는 덜 사용되고 있다. 대부분의 선진국들이 더 이상 적극적으로 개입하지 않는 몇 가지 이유가 있다.

- 연구와 경험에 따르면 이 금융상품은 이자율이나 다른 정책조정을 예시하는 것으로 보일 경우 (적어도 매우 단기적인 것을 넘어서) 효과적일 뿐이다. 명목 환율에 대한 지속적이고 독립적인 영향이 없다면 개입은 실질 환율에 영향을 미칠 영구적인 힘이 없고 따라서 거래 가능한 부문의 경쟁 조건에 영향을 미칠 수 없는 것으로 간주된다.

- 대규모 개입은 통화정책의 기조를 해칠 수 있다.

반면에 개발도상국들은 때때로 개입을 하는데, 아마도 그들은 그 도구가 그들이 처한 상황과 상황에 효과적인 도구라고 믿기 때문일 것이다. 목표는 인플레이션을 통제하거나, 외부 균형을 달성하거나, 성장을 촉진하기 위한 경쟁력을 강화하거나, 대규모 감가상각/감가상각 변동과 같은 통화 위기를 예방하는 것이다.[3]

저자들은 2015년 발간된 국제결제은행(BIS) 논문에서 중앙은행이 개입하는 공통의 이유를 설명한다. BIS 조사를 바탕으로 외환시장 '신흥시장 중앙은행'에서는 '환율 변동성을 제한하고 환율의 추세 경로를 원활히 하기 위해' '바람에 거스르는 편향' 전략을 구사한다.[4]: 5, 6 중앙은행 총재들은 2005년 외환시장 개입 관련 회의에서 "많은 중앙은행들이 환율 수준의 특정 목표치를 충족하기보다는 환율 변동성을 제한하는 것이 주 목적이라고 주장할 것"이라고 언급한 바 있다. 그 밖에 "(환율을 목표로 하지 않는) 이유로 '환율변동률 둔화', '잠펀 환율 변동성', '전시장 유동성 공급' 또는 '외환보유액 수준 상승'[5]: 1 등이 꼽혔다.

역사적 맥락

냉전시대 미국에서는 브레튼 우즈 체제 하에서 일정한 환율로 환율을 일정 마진 이내로 유지하는 데 도움을 주기 위해 개입이 사용되었고 중앙은행의 도구 키트에 필수적인 것으로 간주되었다. 1968년부터 1973년 사이에 브레튼 우즈 체제가 해체된 것은 1960년대 후반 내내 달러화가 큰 금값 상승에 비춰 고전하자 1971년 리처드 닉슨 대통령이 달러화 환산성을 '일시적'으로 중단한 영향이 컸다. 고정환율을 되살리려는 시도는 실패했고 1973년 3월경에는 주요 통화들이 서로 불리하게 떠오르기 시작했다. 전통적인 브레튼 우즈 체제가 끝난 이후, IMF 회원들은 그들이 원하는 어떤 형태의 교환약정도 자유롭게 선택할 수 있었다. 예를 들어, 통화는 자유롭게 떠다니게 하고, 통화는 다른 통화나 통화 바구니에 고정시키고, 다른 나라의 통화는 채택하고, 커런에 참여한다.사이 블록, 즉 화폐 연합의 일부를 구성하는 것. 1970년대 초 전통적인 브레튼 우즈 체제가 종식되면서 널리 퍼졌지만 보편적인 통화 관리는 이루어지지 않았다.[6]

2008년부터 2013년까지 신흥시장국(EME)의 중앙은행들은 "EME를 오가는 자본흐름의 급격한 변동" 때문에 "외환시장 개입전략을 재검토해야 했다.[7]: 1

2000년대 초반의 그들의 경험과는 전혀 다르게, 서로 다른 시기에 평가절하 압력에 저항했던 몇몇 나라들은 갑자기 강한 감가상각 압력에 대해 개입해야 한다는 것을 발견했다. 2013년 5월부터 8월까지 미국 장기금리의 급격한 상승은 통화시장의 큰 압박으로 이어졌다. 몇몇 EME는 많은 양의 외환보유액을 판매했고, 금리를 인상했으며, 마찬가지로 중요한 것은 민간부문에게 환율위험에 대한 보험을 제공했다.

— M S MohantyBIC 2013

직접 개입

직접 통화 개입은 일반적으로 통화당국에 의해 행해지고 환율에 영향을 미치는 것을 목적으로 하는 외환거래로 정의된다. 통화기반의 변화 여부에 따라 화폐개입은 비살균적 개입과 멸균적 개입을 각각 구분할 수 있다.

멸균 간섭

소독한 개입은 통화기반을 바꾸지 않고 환율에 영향을 미치려는 정책이다. 그 절차는 두 가지 거래를 결합한 것이다. 먼저 중앙은행이 발행하는 외화채권을 국내 화폐로 매입(매각)하는 등 비멸균적 개입을 실시한다. 그런 다음 중앙은행은 통화의 초기 상승(감소)을 흡수하기 위해 상당량의 국내 통화표시 채권을 매도(매수)함으로써 통화기반에 미치는 영향을 "멸균화"한다. 두 사업장의 순효과는 통화공급에 변화가 없는 외화채권에 대해 국내환 채권을 교환하는 것과 같다.[8] 멸균 처리와 함께 외환 매입은 국내 채권의 동등한 가치 매각을 동반한다.

예를 들어 통화의 가격으로 표현되는 환율을 통화기반을 변경하지 않고 인하하고자 할 때 통화당국은 마지막 절과 같은 조치인 외화채권을 매입한다. 이 조치 후 통화기반을 변경하지 않기 위해 통화당국은 동일한 금액의 국내환 채권을 매도하는 새로운 거래를 실시하여 총 통화공급량이 원래 수준으로 되돌아간다.

비살균 개입

비살균적 개입은 통화기반을 바꾸는 정책이다. 구체적으로는 당국이 외화나 채권을 국내 통화로 매입하거나 매도해 환율에 영향을 준다.

예를 들어, 당국은 환율/국내 통화 가격 하락을 목표로 외화 채권을 매입할 수 있다. 이 거래에서 국내 통화의 추가 공급은 국내 통화 가격을 끌어내리고, 외화의 추가 수요는 외화 가격을 끌어올릴 것이다. 이에 따라 환율은 하락한다.

간접개입

간접통화 개입은 환율에 간접적으로 영향을 미치는 정책이다. 자본통제(자산 내 국제거래에 대한 세금 또는 제한)와 교환통제(통화 내 거래제한) 등이 그 예다.[9] 그러한 정책들은 비효율적이거나 시장의 신뢰를 떨어뜨릴 수도 있고, 교환 통제의 경우 암시장을 창출할 수도 있지만 긴급 피해 통제로 사용될 수도 있다.

효과

비살균 개입

일반적으로 비살균적 개입이 효과적이라는 게 업계 내 공통된 의견이다. 통화정책과 유사하게 비살균적 개입은 통화기반의 주식변동을 유도하여 환율에 영향을 미치며, 이는 결국 보다 광범위한 통화집계, 금리, 시장기대, 궁극적으로는 환율변동을 유도한다.[10] 앞 사례에서 보듯 외화채권의 매입은 국내 통화 화폐 공급의 증가로 이어져 환율 하락으로 이어진다.

멸균 개입

반면 살균된 개입의 실효성은 더 논란이 되고 모호하다. 정의상, 통화 공급의 수준이 일정하게 유지되어 왔기 때문에 멸균된 개입은 국내 금리에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않는다. 그러나 일부 문헌에 따르면 멸균된 개입은 포트폴리오 밸런스 채널과 기대 또는 신호 채널이라는 두 가지 채널을 통해 환율에 영향을 미칠 수 있다.[11]

- 포트폴리오 밸런스 채널

- 포트폴리오 밸런스 방식에서 국내외 채권은 완벽한 대체물이 아니다. 대리점은 국내 화폐와 채권, 외화 및 채권 중에서 포트폴리오의 균형을 맞춘다. 총체적인 경제 상황이 변화할 때마다 대리인들은 다양한 고려사항, 즉 부, 취향, 기대 등에 기초하여 그들의 포트폴리오를 새로운 균형으로 조정한다. 따라서 포트폴리오의 균형을 맞추기 위한 이러한 조치는 환율에 영향을 미칠 것이다.

- 기대 또는 신호 채널

- 국내외 자산이 서로 완벽하게 대체된다고 해도 살균된 개입은 여전히 유효하다. 신호채널 이론에 따르면 대리인들은 환율 개입을 향후 정책 기조에 대한 신호로 볼 수도 있다. 그러면 기대의 변화가 현재 환율 수준에 영향을 미칠 것이다.

현대적인 예

피터슨연구소에 따르면 통화 조작 빈도가 높은 그룹은 일본 스위스 등 오랜 선진국과 선진국, 싱가포르 등 신흥공업국, 중국 등 아시아 개발도상국, 러시아 등 석유수출국 등 4개다.[12] 중국의 환율개입과 외환보유액은 전례가 없는 일이다.[13] 각국은 수출을 싸게 하기 위해 중앙은행을 통해 환율을 관리하는 것이 일반적이다. 그 방법은 특히 동남아시아의 신흥 시장들에 의해 광범위하게 사용되고 있다.

미국 달러는 일반적으로 이러한 통화 관리자들의 주요 목표물이다. 달러는 세계 무역 시스템의 최고 준비 통화로, 달러가 자유롭게 거래되고 국제 투자자들에게 자신 있게 받아들여진다는 뜻이다.[14] 시스템 오픈 마켓 어카운트는 연방준비제도이사회(Fed·연준) 시스템의 통화 도구로, 무질서한 시장 상황에 대응하기 위해 개입할 수 있다.[15] 2014년 UBS, JPMorgan Chase, 씨티그룹, HSBC, 스코틀랜드 왕립은행 등 다수의 대형 투자은행들이 환율조작 혐의로 벌금형을 받았다.[16]

스위스 프랑

2007-08년의 금융위기가 스위스를 강타하자 스위스 프랑은 "안전의 비행과 스위스 프랑 부채의 상환을 위해 높은 수익률의 통화로 거래한다"고 평가했다. 2009년 3월 12일 스위스 국립은행(SNB)은 스위스 프랑이 더 이상 절상되는 것을 막기 위해 외환을 매입할 계획이라고 발표했다. 스위스 프랑은 SNB의 유로화 및 미국 달러화 매입에 영향을 받아 유로화 대비 1.48에서 하루 만에 1.52로 약세를 보였다. 2009년 말에, 통화 위험은 해결되는 듯 했다; SNB는 실질적인 절상을 막는 것으로 태도를 바꾸었다. 불행히도 스위스 프랑은 다시 절상되기 시작했다. 따라서 SNB는 한 번 더 개입하여 월 300억 스위스 프랑 이상의 비율로 개입하였다. SNB가 개입 종료를 발표한 2010년 6월 17일까지 스위스 국내총생산(GDP)의 33%에 해당하는 1790억 유로와 미국 달러를 매입했고,[17] 나아가 2011년 9월에도 SNB가 외환시장에 다시 영향을 미쳐 SFR 1.2의 최소 환율 목표를 유로화로 설정했다.

2015년 1월 15일, SNB는 갑자기 2011년에 설정한 유로화로 스위스 프랑을 더 이상 고정 환율로 보유하지 않겠다고 발표했다. 이에 대응하여 프랑은 급등했다; 유로화는 프랑과 관련하여 약 40%의 가치가 떨어져 0.85프랑(원래 1.2프랑에서)까지 떨어졌다.[18]

금융위기 당시 투자자들이 프랑스로 몰려들면서 가치를 획기적으로 끌어올렸다. 비싼 프랑은 스위스 경제에 큰 악영향을 미칠 수 있다; 스위스 경제는 해외 판매에 크게 의존하고 있다. 상품과 서비스의 수출은 스위스 GDP의 70%가 넘는다. 가격 안정을 유지하고 프랑의 가치를 낮추기 위해 SNB는 새로운 프랑을 만들어 유로를 사는 데 사용했다. 외환시장에서 유로 대비 프랑의 공급을 늘린 것은 프랑의 가치가 하락하는 원인이 되었다(유로화 가치가 1.2프랑임을 보장함). 이 정책은 SNB가 스위스 GDP의 약 70%에 해당하는 약 4,800억 달러 상당의 외화를 축적하는 결과를 낳았다.

이코노미스트는[citation needed] SNB가 다음과 같은 이유로 상한선을 내렸다고 주장한다. 첫째, 외환보유액의 대규모 증대에 대한 스위스 시민들의 비난이 거세지고 있다. SNB에 따르면, 인플레이션이 너무 낮음에도 불구하고, 치솟는 인플레이션에 대한 두려움이 이러한 비판의 근거가 되고 있다. 둘째, 유럽중앙은행이 유로 디플레이션 퇴치를 위한 양적 완화 프로그램을 시작하기로 한 결정에 대한 대응이다. 이에 따른 유로화의 평가절하로 인해 SNB는 고정환율을 유지하기로 결정했다면 프랑을 더 평가절하해야 할 것이다. 셋째, 2014년 최근의 유로화 가치 하락으로 인해 프랑은 달러화에 대해 약 12%, 루피에 대해 약 10%의 가치가 손실되었다(미국과 인도에 수출된 상품과 서비스가 스위스 수출의 약 20%를 차지한다.

SNB의 발표 이후, 스위스 주식 시장은 급격히 하락했다; 프랑의 강세로 인해 스위스 기업들은 이웃 유럽 시민들에게 상품과 서비스를 판매하는 데 더 어려움을 겪었을 것이다.[19]

브렉시트 국민투표 결과가 발표된 2016년 6월 SNB는 국민은행에 대한 상업적 예금이 증가한 것을 증명하듯 외환매수를 다시 늘렸다는 드문 확인을 했다. 마이너스 금리와 목표 외화 매입이 맞물리면서 안전자산 통화에 대한 수요가 늘고 있는 상황에서 스위스 프랑의 강세를 제한하는 데 일조했다. 이러한 개입은 유럽연합과 세계 시장에서 스위스 제품의 가격 경쟁력을 보장한다.[20]

일본 엔

1989년부터 2003년까지 일본은 긴 디플레이션 시기를 겪고 있었다. 경제 호황을 겪은 일본 경제는 1990년대 초반 서서히 쇠퇴해 갔고 1998년 디플레이션 소용돌이에 접어들었다. 이 기간 동안 일본 생산은 정체되고 있었고, 디플레이션(부수 인플레이션율)이 지속되고 있었으며, 실업률은 증가하고 있었다. 동시에 금융권에 대한 신뢰가 떨어졌고, 몇몇 은행들은 실패했다. 이 기간 동안, 1998년 3월에 합법적으로 독립한 일본 은행은 디플레이션을 끝내고 금융 시스템을 안정시킴으로써 경제를 활성화시키는 것을 목표로 삼았다.[21] "이미 정책금리가 사실상 제로인 상태에서 명목금리가 마이너스(제로 바운드 문제)가 될 수 없어 전통적 정책수단의 가용성과 실효성이 크게 제약됐다."[22]

디플레이션 압력에 대응하여, 일본 은행은 재무부와 협력하여, 예비 대상 프로그램에 착수했다. BOJ는 시중은행의 경상수지를 35조원으로 늘렸다. 이후 재경부는 이들 자금을 활용해 미 국고채와 기관채 3200억달러를 사들였다.[23]

2014년까지 일본 통화 개입에 대한 비판론자들은 일본 중앙은행이 인위적이고 의도적으로 엔화를 평가절하하고 있다고 주장했다. 일부에서는 2014년 미일 무역적자(2,617억 달러)가 미국의 실업 증가라고 말하고 있다.[citation needed] 김충수 한국은행 총재가 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리의 리플레이션(reflation) 캠페인의 부작용을 막기 위해 아시아 각국이 힘을 모아야 한다고 촉구했다. 일부 사람들은 이 캠페인이 일본의 침체된 경제와 잠재적인 디플레이션 소용돌이에 대한 대응이라고 말했다.[citation needed]

2013년 아소 다로 일본 재무상은 엔화 약세를 위해 일본이 유럽안정기구(European Stability Mechanism)와 유로지역 주권자들이 발행한 채권을 사들이는 데 외환보유액을 사용할 계획이라고 밝혔다.[citation needed] 미국은 그해 기록적인 지진과 쓰나미의 여파로 7개 경제단체가 공동으로 통화 약세를 위해 개입하자 2011년 일본이 일방적으로 엔화를 매도했다고 비판했다.[citation needed]

재경부 자료에 따르면 일본은 2013년까지 1조2700억 달러의 외환보유액을 보유했다.[24]

카타리리얄

2019년 8월 27일, QFCRA로도 알려진 카타르 금융 센터 규제 당국은 제1 아부다비 은행(FAB)이 카타리 리얄의 조작 가능성에 대한 조사에 협조하지 않은 것에 대해 5,500만 달러의 벌금을 부과했다. 이번 조치는 카타르 외교위기 초기 8개월 동안 카타리 리얄의 환율 변동성이 상당 부분 이어진 것이다.[25]

블룸버그 통신은 2020년 12월 방크 하빌랜드 전 관계자 및 내부 인사들과의 인터뷰와 함께 이메일, 법적 파일, 문서 등을 대거 검토했다. 관측을 기반으로 한 이번 조사 결과는 자금 조달자인 데이비드 롤랜드와 그의 개인 은행 서비스가 고객 중 한 명인 모하메드 빈 자예드 아부다비의 왕세자를 위해 얼마나 많은 서비스를 제공했는지를 보여주었다. 조사 결과, 지배자는 국가의 외환 보유고를 삭제하기 위한 공동 공격에서 카타리 리얄의 가치를 조작하는 것뿐만 아니라 재정적인 조언을 위해 은행을 이용했다는 것을 보여주었다. 블룸버그가 검토한 5가지 미션 성명 중 하나는 "수익률 곡선을 통제하고 미래를 결정하라"고 썼다. 이 성명은 반크 하빌랜드 전 분석가 중 한 명이 2017년 이 공격을 촉구한 발표 내용이었다.[26]

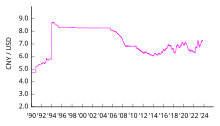

중국 위안

1990년대와 2000년대에는 중국 상품에 대한 미국 수입의 증가가 두드러졌다. 중국 중앙은행은 위안화로 미국 달러를 대량 매입해 위안화 가치를 떨어뜨려 외환시장에서 위안화 공급을 늘리는 한편 미국 달러화에 대한 수요도 늘려 달러화 가격을 끌어올린 것으로 알려졌다.[citation needed] 쿠르지에 실린 기사에 따르면블라디미르 우르바닉의 CZ는 2012년 12월까지 중국의 외환보유액이 약 3조3000억 달러를 보유해 세계에서 가장 높은 외환보유액이 됐다. 이 준비금의 약 60%는 미국 국채와 사채로 구성되었다.[27]

미국이 중국의 위안화 평가절하에 어떻게 대응해야 하는지에 대해서는 이견이 많았다. 이는 저평가된 위안화가 자본시장과 무역적자, 미국 내수경기에 미치는 실제 영향에 대한 이견 때문이기도 하다.[citation needed]

폴 크루그먼은 2010년 중국이 대미 수출을 늘리기 위해 의도적으로 통화를 평가절하했고 그 결과 대미 무역적자가 확대됐다고 주장했다. 크루그먼은 당시 미국이 중국산 제품에 관세를 부과해야 한다고 제안했다. 크루그먼은 다음과 같이 말했다.[28]

중국의 환율 하락(위안화 대비 달러화)이 심해질수록 중국이 수출로 벌어들인 달러, 수입에 쓰는 달러는 줄어든다.(자본의 흐름은 이야기를 조금 복잡하게 하지만 근본적으로는 바꾸지 말라. 위안화로 환산하면 더 높은 달러인 현재의 인위적인 약세를 유지함으로써 중국은 달러 흑자를 창출하고, 이는 중국 정부가 초과 달러를 매수해야 한다는 것을 의미한다.

— Paul Krugman 2010 The New York Times

반면 그렉 맨큐는 2010년 관세를 통한 미국의 보호무역주의가 중국의 평가절하보다 미국 경제에 훨씬 더 큰 타격을 줄 것이라고 주장했다. 마찬가지로, 다른[who?] 사람들은 저평가된 위안화가 중국 수출업자에게 보조금을 주지 않고 미국 수입업자에게 보조금을 지급하기 전까지, 저평가된 위안화가 실제로 중국에 더 큰 피해를 입혔다고 진술했다. 이에 따라 중국 내 수입업체들은 중국 정부의 지속적인 수출 증가 의도에 따라 상당한 타격을 입었다.[29]

시각은 중국 무역에서 그것의 자신의 이익을 위해 통화 조작 케이토 연구소 무역 정책 연구에 의해 다니엘 Pearson,[30]국가 납세자 연맹 정책과 국민 관리자 클라크 Packard,[31일]기업가와 포브스는 루이 Woodhill,[32]헨리 코프먼 교수 금융 기관에서 contributor 녀석!비난을 받아 왔다.콜롬비아 김정은Iversity Charles W. Calomiris,[33] 경제학자 Ed Dolan,[34] William L. Clayton Professor of International Economic Affairs at the Fletcher School, Tufts University Michael W. Klein,[35] Harvard University Kennedy School of Government Professor Jeffrey Frankel,[36] Bloomberg columnist William Pesek,[37] Quartz reporter Gwynn Guilford,[38][39] The Wall Street Journal Digital Network Editor-In-Chief Randall W. 포사이스,[40] 유나이티드 택배 서비스,[41] 차이나 학습 곡선.[42]

러시안 루블

2014년 11월 10일, 러시아 중앙은행은 11년 만에 가장 큰 주간 하락(달러 대비 가치가 6% 하락)에 대응하여 루블을 완전히 띄우기로 결정했다.[43] 이를 통해 중앙은행은 루블이 이전에 거래했던 이중환율거래대역을 폐지했다. 중앙은행은 또한 이전에 급격한 통화 가치의 움직임을 제한했던 정기적인 개입을 끝냈다. 금리를 150 베이시스 포인트 올려 9.5퍼센트로 올리려는 이전의 조치들은 루블화의 하락을 막지 못했다. 중앙은행은 거시경제 전망치를 대폭 조정했다 당시 약 4,800억 달러로 세계 4위였던 러시아의 외환보유액은 루블화를 떠받치기 위해 2014년 말 4,220억 달러, 2015년 4,150억 달러, 2016년 4,000억 달러 미만으로 줄어들 것으로 예상된다고 보고서는 밝혔다.[44]

12월 11일 러시아 중앙은행은 기준금리를 9.5%에서 10.5%로 100 베이시스 포인트 인상했다.[45]

러시아의 크림반도 합병에 대응해 서방이 부과한 유가 하락과 경제제재가 러시아 경기침체 악화를 이끌었다. 2014년 12월 15일 루블화 가치가 무려 19%나 떨어져 16년 만에 루블화 사상 최악의 단 하루 하락폭을 기록했다.[46][47]

러시아 중앙은행의 반응은 두 가지였다. 첫째, 더 큰 규모로 인위적인 수요를 통해 가치를 유지하기 위해 러시아의 대형 외화 준비금을 계속 사용해 외환시장에서 루블을 사들였다. 12월 15일 하락했던 같은 주에 러시아 중앙은행은 감소세를 막기 위해 지난 달에 거의 300억 달러를 지출한 것 외에 추가로 7억 달러의 외환보유액을 매각했다. 이어 러시아의 보유액은 2014년 1월(5100억 달러)보다 줄어든 4200억 달러에 그쳤다.

둘째, 금리를 대폭 인상한다. 중앙은행은 기준금리 650 베이시스 포인트를 10.5%에서 17%로 인상했는데 이는 러시아 금리가 100%를 넘어서고 정부가 채무불이행을 한 1998년 이후 세계 최대 인상폭이다. 한은은 금리 인상이 외환시장에 루블을 유지하기 위한 인센티브를 제공할 것으로 기대했다.[48][49]

2015년 2월 12일부터 19일까지 러시아 중앙은행은 추가로 64억 달러를 적립금으로 지출했다. 현 시점의 러시아 외환보유액은 3,683억 달러로 중앙은행의 2015년 당초 전망치를 크게 밑돌았다. 2014년 6월 국제유가 폭락 이후 러시아 보유고는 1000억 달러 이상 줄었다.[50]

2015년 2~3월 유가가 안정세를 보이기 시작하면서 루블화도 안정세를 보였다. 러시아 중앙은행은 2015년 2월 현재 기준금리를 최고치인 17%에서 현재 15%로 낮췄다. 러시아의 외환보유액은 현재 3,600억 달러에 달한다.[51][52]

2015년 3월과 4월 유가가 안정되면서 루블화가 급상승하면서 러시아 당국은 이를 '기적'으로 보고 있다. 3개월 동안 루블화는 미 달러화에 대해 20%, 유로화에 대해 35% 상승했다. 루블화는 외환시장에서 2015년 최고의 실적을 거둔 통화였다. 회수 전 수준(2014년 1월, 미화 1달러는 러시아 루블 약 33개)과는 거리가 멀지만, 현재 약 52루블에서 미화 1달러(2014년 12월 80루블에서 미화로 가치가 상승)에 거래되고 있다.[53]

현재 러시아 외환보유액은 3,600억 달러에 달한다. 루블화 급등에 대응해 러시아 중앙은행은 2015년 3월 기준금리를 14%로 추가 인하했다. 루블의 최근 상승은 주로 유가 안정과 우크라이나 분쟁의 진정 요인이 되었다.[54][55]

참고 항목

참조

- ^ Joseph E. Gagnon, "Policy Brief 12-19", Peterson International Economy Institute, 2012.

- ^ Tim Ferguson (21 June 2012). "Anna Schwartz, Monetary Historian, RIP". Forbes. Retrieved 6 January 2017.

- ^ 국제결제은행(BIS) 24호, 신흥시장에 대한 외환시장 개입 동기, 기술, 시사점(2005)

- ^ Chutasripanich, Nuttathum; Yetman, James (2015), "Foreign exchange intervention: strategies and effectiveness" (PDF), Bank for International Settlements (BIS), BIS Working Papers (499), p. 34, ISSN 1682-7678

- ^ "Foreign exchange market intervention in emerging market economies: an overview", Bank for International Settlements (BIS), Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications (24), p. 3, May 2005,

On 2 and 3 December 2004, the BIS hosted a meeting of Deputy Governors of central banks from major emerging market economies to discuss foreign exchange market intervention.

- ^ 루치오 사르노와 마크 P. 테일러 "외환시장 공식개입: 효과적이고, 만약 그렇다면, 어떻게 작동하는가?" 경제 문헌 39.3 (2001년) : 839-68.

- ^ Mohanty, M. S. (2013), "Market volatility and foreign exchange intervention in EMEs: what has changed?" (PDF), Bank for International Settlements (BIS), BIS Working Papers (73), p. 10

- ^ Obstfeld, Maurice (1996). Foundations of International Finance. Boston: Massachusetts Institute of Technology. pp. 597–599. ISBN 0-262-15047-6.

- ^ Neely, Christopher (November–December 1999). "An Introduction to Capital Controls". Federal Reserve Bank of St. Louis Review: 13–30.

- ^ Tyalor, Mark; Lucio Sarno (September 2001). "Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is It Effective and, If So, How Does It Work?" (PDF). Journal of Economic Literature: 839–868.

- ^ Mussa, Michael (1981). The Role of Official Intervention. VA: George Mason University Press.

- ^ 조지프 가그넌, 피터슨 국제경제연구소(2012년) "정책 개요: 광범위한 통화 조작과 싸우다"

- ^ Munson, Peter J. (2013). War, Welfare & Democracy: Rethinking America's Quest for the End of History. Potomac Books, Inc. p. 117. ISBN 978-1612345390. Retrieved 9 January 2017.

- ^ 재러드 번스타인, 뉴욕타임스 2015년 "통화 조작 중단 방법"

- ^ "System Open Market Account". New York Fed. Retrieved 5 January 2017.

- ^ Sovereign Wealth Fund Institute. "Hands Slapped: 5 Banks Get Hit with Fines for Currency Manipulation". Archived from the original on 20 March 2016. Retrieved 5 January 2017.

- ^ Gerlach, Petra; Rober McCauley; Kazuo Ueda (October 2011). "Currency Intervention and the Global Portfolio Balance Effect". Paper.

- ^ "Swiss franc jumps 30 percent after Swiss National Bank dumps euro ceiling". Reuters. January 15, 2015.

- ^ "Why the Swiss unpegged the franc". The Economist. January 18, 2015.

- ^ "스위스 국가은행은 브렉시트 이후 통화 개입을 대폭 강화한다"… 2016년 7월 4일.

- ^ 이토 다카토시, 「일본 통화 정책: 1998~2005년 이상」, 국제결제은행 105-107쪽.

- ^ 다카토시, p.105

- ^ 리차드 던컨, 달러 위기: 원인, 결과, 치료(2011년).

- ^ 오쓰마 마유미, "엔화 약세를 위해 통화준비금으로 유럽 부채를 사들이는 일본" 2013년 블룸버그 뉴스 1:8 파.

- ^ "QFC fines Abu Dhabi bank over currency manipulation". The Economist. Retrieved 6 September 2019.

- ^ "At Banque Havilland, Abu Dhabi's Crown Prince Was Known as 'The Boss'". Bloomberg. Retrieved 21 December 2020.

- ^ Urbanek, Vladimir (4 March 2013), "China's foreign exchange reserves at the end of 2012 grew to 3.3 trillion, from +700% L.04", KurzyCZ, archived from the original on 18 May 2015, retrieved 5 May 2015

- ^ Krugman, Paul (February 4, 2010). "Chinese Rumbles". The New York Times. Retrieved May 16, 2017.

- ^ 조너선 M. 파인골드 카탈란, 루트비히 폰 미제스 연구소(2010년) "중국 환율조작 자세히 보기"

- ^ "PolitiFact - Trump says China gets an advantage from the Trans-Pacific Partnership". Retrieved 2016-08-03.

- ^ "National Taxpayers Union - Donald Trump Wrong on Trade". www.ntu.org. Retrieved 2016-08-03.

- ^ "Donald Trump Should Apologize to China, and Turn His Wrath On the Fed RealClearMarkets". Retrieved 2016-08-03.

- ^ Calomiris, Charles W. "Trump Gets His Facts Wrong On China". Retrieved 2016-08-03.

- ^ "Economic News, Analysis, and Discussion".

- ^ http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/05/22-china-and-currency-manipulation-klein

- ^ Frankel, Jeffrey (2015-02-20). "The Non-Problem of Chinese Currency Manipulation". Retrieved 2016-08-03.

- ^ Pesek, Willie (2015-05-28). "Stop Calling China a Currency Manipulator". Bloomberg View. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Guilford, Gwynn. "Donald Trump has no idea what he's talking about on China". Retrieved 2016-08-03.

- ^ "Donald Trump Has No idea What He's Talking About on China". Retrieved 2016-08-03.

- ^ Forsyth, Randall W. "Trump Is Wrong on China". Retrieved 2016-08-03.

- ^ "TRUMP WRONG ABOUT CHINA'S CURRENCY MOVE". Retrieved 2016-08-03.

- ^ "Why Donald Trump is mostly wrong about China The China Learning Curve". chinalearningcurve.com. Retrieved 2016-08-03.

- ^ "XE.com - RUB/USD Chart". www.xe.com. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Moscow, Kathrin Hille- (2014-11-10). "Russia presses ahead with fully floating the rouble". Financial Times. ISSN 0307-1766. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Aleksashenko, Sergey (2014-12-20). "CBR shows how not to intervene". Financial Times. ISSN 0307-1766. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Kitroeff, Natalie (December 16, 2014). "Here's Why the Russian Ruble Is Collapsing". Bloomberg.

- ^ Tanas, Olga (December 15, 2014). "Russia Defends Ruble With Biggest Rate Rise Since 1998". Bloomberg.

- ^ Aleksashenko, Sergey (2014-12-20). "CBR shows how not to intervene". Financial Times. ISSN 0307-1766. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Ostroukh, Andrey; Albanese, Chiara (December 3, 2014). "Bank of Russia Spent $700 Million Dec. 1 Trying to Ease Ruble Pressure". The Wall Street Journal.

- ^ "Russia is burning through its dollar stockpile".

- ^ "Commodities: Latest Crude Oil Price & Chart". NASDAQ.com. Retrieved 2016-08-03.

- ^ Sachais, Andrew (2015-03-17). "Why The Russian Ruble Is Stabilizing". Retrieved 2016-08-03.

- ^ Kottasova, Ivana (April 10, 2015). "The Russian ruble is up 20% against the dollar". CNN.

- ^ Kottasova, Ivana (April 10, 2015). "The Russian ruble is up 20% against the dollar". CNN.

- ^ Ranasinghe, Dhara (2015-04-10). "Russia's rouble: From down-and-out to darling". CNBC. Retrieved 2016-08-03.