SeHCAT

SeHCAT | |

| 이름 | |

|---|---|

| IUPAC 이름 (75Se)-2-[[(3α,5α,7α,12α,20S)-3,7,12-트리히드록시-20-메틸프레그난-21-yl]셀에노]아세틸]아미노에탄산, | |

| 기타 이름 23-셀레노-25-호모-토모로-콜릭산; 셀레늄 호모콜릭산 타우린; 타우로셀콜릭산 | |

| 식별자 | |

3D 모델(JSmol) | |

| 켐스파이더 | |

펍켐 CID | |

| 유니 | |

| |

| |

| 특성. | |

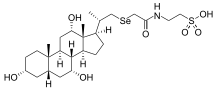

| C26H45NO7SSE | |

| 어금질량 | 594.68 g·190−1 |

| 약리학 | |

| V09DX01(WHO) | |

달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |

| Infobox 참조 자료 | |

세HCAT(23-셀레노-25-호모타우로콜산, 셀레늄 호모콜산 타우린 또는 타우로셀콜릭산)는 담즙산 흡수를 진단하기 위해 임상시험에 사용되는 약물이다.[1]

개발

SeHCAT는 타우린 콘주화 담즙산 아날로그로, 담즙염의 체내 장내순환을 조사하기 위해 방사선 의약품으로 사용하기 위해 합성되었다.[2] 감마-방사선 SE를 SeHCAT 분자에 통합함으로써 체내 보존이나 이 화합물의 분변 손실을 대부분의 임상 핵의학 부서에서 구할 수 있는 표준 감마 카메라를 사용하여 쉽게 연구할 수 있었다.

세HCAT는 내장에서 흡수되어 인간의 주요 천연 담즙산 중 하나인 찰산과 같은 비율로 담즙으로 배설되는 것으로 나타났다. 음식물에 반응하여 담도나무, 담낭, 장으로 분비를 거치며, 천연 담즙산과 유사한 운동성을 가지고, 이음에서 효율적으로 재흡수된다.[2][3] 그것은 곧 장에서 담즙산 회전율을 평가하고 측정할 수 있는 가장 편리하고 정확한 방법임이 밝혀졌다.[4] SeHCAT 검사는 Amersham International Ltd. (Amersham plc는 현재 GE Healthcare Medical Diagnostics 사업부 소속)에서 설사환자의 흡수를 조사하기 위해 임상용으로 상업적으로 개발되었다. 이 테스트는 C 라벨이 부착된 글리코콜릭산(또는 타우로콜릭산) 호흡 테스트와 분변 담즙산 측정을 대체했는데, 현재 이 측정은 흡수에 대한 일상적인 임상조사에서 설 자리가 없다.

절차

캡슐이 위장관으로 전달되도록 하기 위해, 방사성 물질인 SeHCAT (셀레늄-75의 370 kBq와 0.1 mg SeHCAT 이하)를 함유한 캡슐을 물로 경구 투여한다. SE의 신체 반감기는 약 118일이며, 활동은 표준 기준일에 맞춰 조정된다.

환자에게 캡슐 투여 전에 금식을 지시할 수 있다. 이러한 점에서 임상 실습에는 상당한 차이가 있다.[5] SeHCAT의 370 kBq가 주어진 성인에 대한 방사선 유효 선량은 0.26 mSv이다([6]비교적으로 복부 CT 스캔의 방사선 피폭은 5.3 mSv이고 영국에서는 연간 배경 피폭량을 인용한다).[7] 측정은 원래 전신 카운터로 수행되었지만, 일반적으로 현재 시준되지 않은 감마 카메라로 수행된다. 캡슐을 복용한 후 1~3시간 후 머리부터 허벅지까지 전방과 후방에 의한 획득으로 반듯이 누운 자세나 엎드린 자세 등을 스캔한다. 스캔은 7일 후에 반복된다. 배경 값은 감산되며, 핵의학과에서 외부 방사선원을 피하도록 주의해야 한다.

이 측정값에서 7일 동안 SeHCAT의 보존율을 계산한다. 7일간 SeHCAT 유지 값이 15%를 초과하면 정상으로 간주되며, 15% 미만이면 담즙산 과다 손실이 발생한다.

더 빈번한 측정으로 SeHCAT 보존 전신 반감기를 계산할 수 있다. 이는 임상 환경에서 일상적으로 측정되지 않는다. 2.8일 이상의 반감기가 정상으로 인용되었다.[8]

임상용도

세HCAT 검사는 평소 만성 설사를 하는 담즙산 흡수가 의심되는 환자를 대상으로 매일 5~10회 정도 물분변을 통과하는 경우가 많다. 수술 후 담석이 제거되거나 크론병에서 염증이 생기면 대개 7일간 SeHCAT 체류가 비정상적으로 유지되며 이들 환자 대부분은 담즙산 격리제로 치료를 받는 것이 유리하다.[9][10] 담즙산의 장내순환은 이 같은 장내 이상 환자에게서 감소되며 정상적인 담즙산 보유율이 95%를 초과하므로 약간의 변화만 있으면 된다. 담즙산 흡수는 또한 담낭절제술, 질절제술, 그리고 방사선 장염, 셀리악병, 그리고 작은 장내 박테리아 과성장 등과 같은 장운동성이나 소화에 영향을 미치는 다른 장애에 부차적일 수 있다.

만성 설사, 비정상적인 SeHCAT 보존, 그리고 장에 다른 장애가 없는 담즙산 격리제에 대한 반응의 유사한 그림은 특발성 담즙산 흡수의 특징이며, 1차 담즙산 설사라고도 불린다. 이러한 환자들은 임상의들이 그 상태를 인식하지 못하거나, SeHCAT 검사를 수행할 생각을 하지 않거나, 또는 이용할 수 없는 과민성 장 증후군을 가지고 있는 것으로 오진되는 경우가 많다.[11]

설사를 유발하는 과민성 장 증후군 환자에게 SeHCAT 검사를 사용하는 것에 대한 연구가 적어도 18건 있었다. 이 데이터를 종합했을 때 1223명의 환자 중 32%가 SeHCAT 7일 보유량이 10% 미만이었고, 80%는 담즙산 격리제인 콜레세트라민에 대한 반응을 보고했다.[12]

참조

- ^ "23-seleno-25-homotaurocholic acid - Compound Summary". CID 123829. NCBI. Retrieved 3 April 2011.

- ^ a b Boyd, GS; Merrick, MV; Monks, R; Thomas, IL (1981). "Se-75-labeled bile acid analogs, new radiopharmaceuticals for investigating the enterohepatic circulation". Journal of Nuclear Medicine. 22 (8): 720–5. PMID 7264761.

- ^ Jazrawi, RP; Ferraris, R; Bridges, C; Northfield, TC (1988). "Kinetics for the synthetic bile acid 75selenohomocholic acid-taurine in humans: comparison with [14C]taurocholate". Gastroenterology. 95 (1): 164–9. PMID 3371611.

- ^ Thaysen, EH; Orholm, M; Arnfred, T; Carl, J; Rødbro, P (October 1982). "Assessment of ileal function by abdominal counting of the retention of a gamma emitting bile acid analogue". Gut. 23 (10): 862–5. doi:10.1136/gut.23.10.862. PMC 1419815. PMID 7117906.

- ^ Smith, MJ; Perkins, AC (2013). "A Survey of the clinical use of SeHCAT in the UK". Nuc. Med. Comms. 34 (4): 306–13. doi:10.1097/MNM.0b013e32835e8989. PMID 23407368.

- ^ SeHCAT, SmPC 2008. GE 헬스케어 1-7.

- ^ Shrimpton PC, Hillier MC, Lewis MA, Dunn M (December 2006). "National survey of doses from CT in the UK: 2003". The British Journal of Radiology. 79 (948): 968–80. doi:10.1259/bjr/93277434. PMID 17213302.

- ^ van Tilburg AJ, de Rooij FW, van den Berg JW, Kooij PP, van Blankenstein M (1991). "The selenium-75-homocholic acid taurine test reevaluated: combined measurement of fecal selenium-75 activity and 3 alpha-hydroxy bile acids in 211 patients". Journal of Nuclear Medicine. 32 (6): 1219–24. PMID 2045936.

- ^ Nyhlin, H; Merrick, MV; Eastwood, MA (1994). "Bile acid malabsorption in Crohn's disease and indications for its assessment using SeHCAT". Gut. 35 (1): 90–3. doi:10.1136/gut.35.1.90. PMC 1374639. PMID 8307458.

- ^ Smith, MJ; Cherian, P; Raju, GS; Dawson, BF; Mahon, S; Bardhan, KD (2000). "Bile acid malabsorption in persistent diarrhoea". Journal of the Royal College of Physicians of London. 34 (5): 448–51. PMID 11077656.

- ^ Walters, JR (2010). "Defining primary bile acid diarrhea: making the diagnosis and recognizing the disorder". Expert Review of Gastroenterology & Hepatology. 4 (5): 561–7. doi:10.1586/egh.10.54. PMID 20932141.

- ^ Wedlake, L; A'Hern, R; Russell, D; Thomas, K; Walters, JR; Andreyev, HJ (2009). "Systematic review: the prevalence of idiopathic bile acid malabsorption as diagnosed by SeHCAT scanning in patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome". Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 30 (7): 707–17. doi:10.1111/j.1365-2036.2009.04081.x. PMID 19570102.