메소프로피테쿠스

Mesopropithecus| 메소프로피테쿠스 시간 범위:쿼터너리 | |

|---|---|

| |

| 메소프로피테쿠스 구상체 두개골 | |

| 과학적 분류 | |

| 킹덤: | 애니멀리아 |

| 망울: | 코다타 |

| 클래스: | 포유류 |

| 순서: | 영장류 |

| 하위 순서: | 스트렙시리니 |

| 패밀리: | †팔래오프로피테스과 |

| 속: | †메소프로피테쿠스 1905년[1] 입석 |

| 종[2] | |

| |

| |

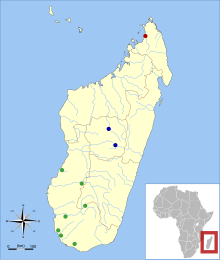

| 메소프로피테쿠스[2] 아포실 유적빨간색 = M. Dolichobrachion;녹색 = M. 구면체;푸른색 = M. 피테코이드 | |

| 동의어[1][4] | |

| 네오프로피테쿠스 램버턴, 1936년 | |

메소프로피테쿠스(Mesopropithecus)는 마다가스카르의 중소형여우원숭이(strepsirrhine primate)로 멸종된 속물로, M. dolichobracion, M. globiceps, M. pithecoides 3종을 포함한다.팔래오프로피테쿠스, 아르케오인드리스, 바바코티아와 함께 느티나무여우원숭이과에 속한다.두개골이 살아있는 시파카스와 비슷해 한때 인드리히드로 여겨졌던, 최근 발견된 후골격은 인드리히드가 아닌 느림보 여우원숭이가 공유하는 독특한 특징인 후두엽보다 메소프로피테쿠스가 더 긴 전두엽을 가졌다는 것을 보여준다.그러나 모든 느타리 여우원숭이 중에서 가장 짧은 앞줄기를 가지고 있었기 때문에 메소프로피테쿠스는 다른 느타리 여우원숭이만큼 4중성을 더 많이 가지고 있었고 정지를 사용하지 않았다고 생각된다.

세 종 모두 잎과 과일, 씨앗을 먹었지만 비율은 달랐다.M. 피테코이데스는 주로 잎사귀(민속)였지만, 과일이나 가끔 씨앗을 먹기도 했다.M. 구상나무는 피테코이드보다 더 많은 양의 씨앗뿐만 아니라 과일과 잎을 섞어서 먹었다.M. 돌리코브라치온도 과일과 잎이 섞인 식단을 섭취했지만, 치아를 분석한 결과 다른 두 종에 비해 종자 포식자에 가까웠음을 알 수 있다.

희귀한 종이지만, 세 종은 섬 전체에 널리 분포되어 있지만 서로 모든 것이 다원적으로 분포되어 있으며, 북쪽에는 M. 돌리코브라치온, 남쪽과 서쪽에는 M. 피테코이데스, 그리고 섬 중심에는 M. 구상나무가 분포되어 있다.M. dolichobrachion은 팔이 길기 때문에 세 종 중에서 가장 뚜렷했다.메소프로피테쿠스는 멸종된 것으로 알려진 작은 여우원숭이들 중 하나였지만, 여전히 살아있는 가장 큰 여우원숭이들보다 약간 더 컸다.해저 유적으로만 알려져 있는 이 유적은 이 섬에 사람이 도착한 후 멸종되었는데, 아마도 사냥 압력과 서식지 파괴 때문일 것이다.

분류 및 계통발생

메소프로피테쿠스(Mesopropithecus)는 느티나무여우원숭이속(Palaeopropithecae) 안에 속하는 속으로서, 다른 세 가지 제네랄인 팔레오프로피테쿠스, 아르케오인드리스, 바바코티아 등이 있다.이 가문은 차례로 모든 말라가시 여우원숭이들을 포함하는 인프라 주문 여우원숭이에 속한다.[1]

메소프로피테쿠스는 1905년 허버트 F에 의해 이름이 지어졌다. 암파삼바짐바에서 발견된 네 개의 두개골을 사용하여 서 있다.그는 이 동물이 팔래오프로피테쿠스와 살아있는 시파카(프로피테쿠스)의 특징을 모두 가지고 있다고 언급했다.[5]1936년 찰스 램버튼은 네오프로피테쿠스 구상나무(찌라베에서 온 한 개의 두개골에 기초함)와 N. 플라티프론(아나보하에서 온 두 개의 두개골에 기초함)을 정의했다.그는 네오프로피테쿠스가 메소프로피테쿠스와 프로피테쿠스 사이의 분리된 중간 속이라고 생각했다.1971년 고인류학자 이안 테이터살은 N. 플라티프론을 N. 글로브립스, 네오프프로피테쿠스를 메소프로피테쿠스로 합병했다.[2]

1986년까지 메소프로피테쿠스는 중남부 마다가스카르의 두개골(스컬) 유적으로만 알려져 있었으며, 이것들은 특히 베로스의 시파카(프로피테쿠스 베레아우시)의 이빨과 두개골과 비슷하기 때문에 메소프로피테쿠스는 종종 인드리과(Indriae)과에 배속되었다.[1][6][7]예를 들어 1974년 타테르살과 슈워츠는 메소프로피테쿠스를 시파카스의 자매 집단으로 분류했다.[3][2]1986년 앙카라나 근처에서 M. 돌리코브라치온의 관련 골격이 발견되면서 메소프로피테쿠스가 나무늘보 여우원숭이와 뚜렷한 특징을 공유하고 있다는 것이 명백해졌다.[3][6][8][9]인디아류와는 달리 나무늘보 여우원숭이처럼, 그들은 목간 정지를 위한 전림과 다른 적응증을 길렀고, 그들을 가장 가깝게 가족인 Palaeopropitec과와 연결시켰다.[1]나무늘보 여우원숭이와 인드리이드 사이의 이러한 형태학적 특성을 비교한 결과, 메소프로피테쿠스가 나무늘보 여우원숭이과에 속하는 첫 번째 속이었다고 한다.[3]

종

메소프로피테쿠스 내에는 다음과 같은 세 가지 종이 인정된다.[2]

- 1905년에 기술된 M. 피테코이데스는 공식적으로 이름을 붙인 최초의 종이었다.[1]구체적인 이름인 피테코이데스는 '원숭이'나 '아페'를 뜻하는 그리스어 피테코스와 '좋다'나 '형태'를 뜻하는 그리스어 접미사 -oides에서 유래했으며, 이 동물이 원숭이를 형태적으로 닮았다는 스탠딩의 인상을 반영하고 있다.[5][10][11]그것은 무게가 약 10kg(22파운드)이고 중간 지수인 99의 중간 크기 여우원숭이였다.[12][3]두개골은 M. 구형의 두개골과 비슷했지만 주둥이가 더 넓었고 특히 시상 및 뉘찰 볏(근육 부착을 위한 두개골의 가지)과 거대한 지그모티브 아치(치크본)에서 더욱 견고했다.[3][1]두개골 길이는 평균 98mm(3.9인치)[3]로 94.0~103.1mm(3.70~4.06인치)에 이른다.[7]주로 엽기적(잎을 먹는 것)이었지만, 과일이나 씨앗도 먹었다.[13][14]마다가스카르의 높고 중심적인 고원에 적당히 풍부했다.[12][13][15]그것은 더 큰 나무늘보 여우원숭이, 팔래오프로피테쿠스 막시무스, 그리고 아르케오인드리스 폰토이논티와 그 범위를 공유했다.[15]그것의 아포장 잔해 중 한 표본은 방사성 탄소 연대 측정으로 570–679 CE의 날짜를 산출했다.[3]

- M. globicep는 1936년에 발견되었고 원래 그것의 속인 Neopropithecus에 분류되었다.[1]글로브스라는 이름은 이마의[16] 두드러진 이마에서 유래되었으며, "공"을 의미하는 라틴어 글로부스와 "머리"[17][18]를 의미하는 뉴 라틴어 접미사 -ceps에서 유래되었다.M. 피테코이드와 마찬가지로 몸무게가 약 11kg(24lb)이고 중간지수가 97인 [12]중소형 여우원숭이였다.[3]메소프로피테쿠스 종 중에서 가장 좁고 은혜로운 골격을 가졌는데, M. 피테코이드와 비슷하지만 크기가 작아서 살아있는 시파카에 더 가까웠다.[3][1]치아는 짧은 전치(前 prem)와 볼과 혀에 의해 적당히 수축된 M3(제3의 어금니)를 제외하고는 살아있는 시파카와 비슷하지만 더 컸다.두개골 길이는 평균 94mm(3.7인치)[3]로 93.4~94.8mm(3.68~3.73인치)에 이른다.[7]혼합식사료, 과일, 잎, 그리고 적당한 양의 씨앗을 먹는 것으로, 살아 있는 인드리(인드리 인드리)와 비슷한 식단을 가지고 있었다.[13][14]앞다리가 살아있는 인디아에 가까웠지만 팔래오프로피테쿠스, 바바코티아처럼 뒷다리와 축골(스컬, 척추, 늑골)이 현수용으로 특화됐다.[3]그것은 마다가스카르의 남부와 서부에서 발견되었다.[15]그 아편 유골의 표본 3개는 방사성 탄소 연대 측정으로 기원전 354–60년, 기원전 58–247년, 그리고 기원전 245–429년이다.[3]

- M. Dolichobrachion은 1986년에 발견되었고 1995년에 공식적으로 묘사되었다.바바코티아 1호 유해가 발굴된 것과 비슷한 시기에 마다가스카르 북부 앙카라나 동굴에서 발견됐다.[7]돌리코브라치온(dolichobrachion)이라는 종명은 그리스어로 돌리초-("긴")와 브라치온("팔")에서 유래했으며, "긴팔"[7][19][20]을 의미한다.그것은 중간 크기의 여우원숭이로,[12] 그것의 속 두 종족보다 약간 더 큰 무게로,[7] 대략 14kg (31lb)의 무게가 나간다.[3]그것은 사지 비율과 두개골 후 형태학에서 다른 두 개와 현저하게 달랐다.[7][15]가장 주목할 만한 것은, 실질적으로 길고 튼튼한 혹(간격 지수 113을 내림)과 더 많은 곡선의 팔랑어(손가락과 발가락 뼈)로 인해, 이 속에서는 유일하게 후두엽보다 긴 전두엽을 가진 종이었다.[3][7][21][22]이러한 이유로, 그것은 정지를 사용하는 데 있어서 좀 더 게으른 것 같았다고 생각된다.[3][12][21]이것은 단일 요추 척추에 대한 연구에 의해 더욱 뒷받침되었다.이 척추뼈는 적당히 축소되고 등축 지향적인 가느다란 과정과 옆을 가리키는 횡적 과정(척추에서 튀어나온 뼈의 평판)을 가지고 있다는 점에서 바바코티아의 그것과 유사했다.척추뼈는 다른 나무늘보 여우원숭이에 비해 중간 길이였고, 층류(가느러미 공정에 연결되는 뼈의 두 판)는 팔래오프로피테쿠스에서 보는 것처럼 넓지 않았다.[23]M. dolichobrachion에서 두개골 길이는 평균 102mm(4.0인치)[3]로 97.8 ~ 105.5mm(3.85 ~ 4.15인치)에 이른다.[7]이빨에 있는 다른 두 종과는 유일하게 눈에 띄는 차이점은 세 번째 어금니가 상대적으로 넓은 삼각형과 작은 발롱(어금니에 있는 쿠스프 그룹)을 가지고 있다는 점이었다.[3]그것은 잎과 과일, 씨앗을 먹는 혼합식 사료였다.[13][14]이 종은 다른 두 종에 비해 종자 포식자에 가까웠지만, 밀접하게 연관된 바바코티아 라도필라이만큼 전문화되지는 않았다.[14]M. dolichobrachion은 드물었고[12] 그 범위를 두 마리의 다른 느티나무 여우원숭이 바바코티아 라도필라이와 팔래오프로피테쿠스 막시무스와 공유했다.[2][15]그것은 그 속 중에서 가장 뚜렷한 구성원이었고 지리적으로 섬의 북쪽 끝에만 제한되어 있었다.[3]

해부학과 생리학

| 여우원숭이 골생균[8][24][25] 내 중상피테쿠스 배치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

메소프로피테쿠스속에는 최근 멸종된 하위 여우원숭이 중 가장 작은 것이 일부 포함되지만, 모든 종은 여전히 모든 살아있는 (확장된) 여우원숭이보다 눈에 띄게 컸다.무게는 10-14kg(22-31lb)[3][1][13]이었다.그들은 또한 나무늘보 여우원숭이들 중에서 가장 덜 전문화되어 있어 두개골과 두개골 후기 특징 모두에서 살아있는 인디아류들과 더 흡사했다.[15]두개골 길이는 93.4 ~ 105.5 mm(3.68 ~ 4.15인치)이었다.[7]그러나 틀니와 두개골 비율은 시파카족과 더 흡사했다.[1]메소프로피테쿠스의 치과용 조제식은 다른 나무늘보 여우원숭이 및 인드리이드에서 2.1.2.31.1.2.3[1][6] 또는 2.1.2.32.0.2.3 × 2 = 30과 동일했다.[2]메소프로피테쿠스는 모든 인드리드와 대부분의 다른 나무늘보 여우원숭이들처럼 네 개의 이빨을 가지고 있었다.[3][9]치아의 영구치 중 하나가 인치인지 개인지 불분명하여 두 개의 치아 공식이 상충된다.[26]다른 나무늘보 여우원숭이들과 마찬가지로 메소프로피테쿠스도 빠른 치아를 발달시켰다.[3]

유사함에도 불구하고 메소프로피테쿠스 두개골과 살아있는 인드리이드의 두개골을 구별하는 몇 가지 특징이 있다.자모 아치를 포함한 두개골은 더욱 튼튼하게 만들어져 있다.측두 선은 앞쪽으로 합쳐져 시상 볏이 되고, 좌우 아치 뒤쪽으로 연결되는 뚜렷한 뉘찰 능선이 있다.두개골은 더 둥글고, 약간 더 작고 더 수렴성 있는 궤도를 가지고 있으며, 후두경 수축이 더 뚜렷하고, 더 튼튼한 후두경 바(눈구멍을 둘러싸고 있는 뼈), 더 가파른 안면각, 더 튼튼하고 두개골적으로 볼록한 척추뼈, 그리고 더 넓고 사각형의 주둥이를 가지고 있다.상륜과 송곳니가 더 크다.[3][1][2][7]하악골(하악 턱)과 하악골 심포석(하악 턱의 두 반쪽이 만나는 지점)이 많을수록 더 엽기적인 식이요법을 제안하는데, 이를 위해서는 별도의 연삭이 필요하다.궤도는 더 작은 살아있는 인드리이드에 있는 것만큼 크다(절대 크기). 이것은 낮은 시력을 암시한다.[15][27]메소프로피테쿠스와 가장 가까운 나무늘보여우원숭이 친척인 바바코티아는 가장 큰 나무늘보 여우원숭이, 팔래오프로피테쿠스, 아르케오인드리스와는 달리 몇 가지 조상의 특징을 인드리드와 공유했다.앞서 언급한 네 개의 이빨로 된 이빨집, 부풀린 청각 불라(중이와 내이의 일부를 감싸는 뼈 구조), 그리고 사불내 엑토모타닉 링(고막을 잡아주는 뼈 고리) 등이 그것이다.[3]

메소프로피테쿠스의 두개골은 현대의 시파카스 두개골과 가장 흡사하지만, 후두골은 전혀 다르다.메소프로피테쿠스는 도약을 위해 뒷줄기가 길어진 대신 앞줄기가 길어져서 주로 4중으로 움직이는 운동과 느린 등반, 앞줄과 뒷줄의 서스펜션이 있는 것으로 보인다.[1][8][9][13]사실, 그들은 가장 나무늘보 lemurs,[13][15][21]intermembral 지수의 97과 113명 사이에, indriids와 높은 값에 대한 다른 나무늘보 여우 원숭이의 낮은 값에 비해 네 발을 가진 있었다.[3][15](교목성의 영장류에서, 100명의의intermembral 지수 네 발로 기는 방식., 보다 높은 값 지지 행동 예측할 수 있으며, 보다 낮은 값을 leapi을 예측하고 있다.ng 동작.)[28]1999년에 발견된 손목뼈는 메소프로피테쿠스가 수직 등반가였고[29] 나무늘보 여우원숭이 중 가장 로리스 같은 존재라는 것을 더욱 증명한다.[9]M. Dolichobrachion의 요추에 대한 분석은 이러한 결론을 더욱 뒷받침했다.[23]

메소프로피테쿠스의 형태학에 대한 우리의 이해가 항상 그렇게 완전한 것은 아니었다.최근까지 골격의 중요한 조각은 발견되지 않았으며 반지름, 척골, 척추뼈, 손발뼈, 골반 등이 있었다.1936년 앨리스 칼튼은 암파삼바짐바에서 온 디아데메드 시파카(프로피테쿠스 디아데마)의 사후 유적을 메소프로피테쿠스 피테코이드와 잘못 연관시켜 그 형태학이 원숭이와 같다는 잘못된 결론에 도달했다.이 잘못된 귀속은 찰스 램버튼에 의해 1948년에 수정되었다.[9]

분포와 생태

메소프로피테쿠스 종은 넓은 범위 내에서 일반적으로 희귀한 것으로 보인다.집합적으로 보면 3종이 마다가스카르의 북쪽, 남쪽, 서쪽, 중심에서 발견되었는데, 지리적으로 (만능) 떨어져 있었던 것으로 보인다.[15][2]아포실 발견은 그들이 마다가스카르의 북쪽과 중심부에 있는 다른 나무늘보 여우원숭이와 같은 지역(공칭)에서 살았음을 보여준다.[15]마다가스카르의 7개 아포실 유적에서 M. 구형의 아포실 잔해가 발견되었다.아나보하, 안카조아보 동굴, 벨로수르 메르, 마놈보 톨리아라, 타올람비, 츠안드로이나, 티라베.[3]M. 피테코이드와 M. 돌리코브라치온의 아포실 유적은 각각 암파삼바짐바와 앙카라나 한 곳에서만 발견되었다.[3]

중앙 고원에서 나온 M. 피테코이드는 잎사귀(포경) 전문이었지만, 나머지 두 종은 잎 외에 과일과 씨앗을 먹는 등 더욱 혼합된 식단을 가지고 있었다.[13][14][15]종자 포식 수준은 세 종에 따라 다르며, 치아는 M. 돌리코브라치온이 속 내에서 가장 높은 수준의 종자 포식을 보였음을 나타낸다.[14]

소멸

메소프로피테쿠스는 비교적 최근에 폐사했고, 아포체 유적으로만 알려져 있기 때문에 현대적인 형태의 말라가시여우원숭이로 여겨진다.[12]방사성탄소 연대가 암파삼바짐바에서 나온 피테코이드에 대한 가장 최근의 유해가 570–679 CE로 남아있긴 하지만,[1][30] 그것은 아마도 500년 전 까지 생존한 마지막 작은 여우원숭이들 중 하나였을 것이다.[3][30]대략 2000년 전 인류의 도래는 사냥, 서식지 파괴, 또는 둘 다로 메소프로피테쿠스의 쇠퇴를 촉발시킨 것으로 생각된다.[1]

참조

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 노왁 1999 페이지 89-91

- ^ a b c d e f g h i Godfrey & Jungers 2002, 페이지 108–110

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Godfrey, Jungers & Burney 2010, 21장

- ^ 맥케나 & 벨 1997, 페이지 336

- ^ a b Standing, H.F. (1905). "Rapport sur des ossements sub-fossiles provenant d'Ampasambazimba" [Report on subfossil bones from Ampasambazimba]. Bulletin de l'Académie malgache (in French). 4: 95–100.

- ^ a b c Mittermeier 외 1994, 페이지 33-48

- ^ a b c d e f g h i j k Simons, E.L.; Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Chatrath, P.S.; Ravaoarisoa, J. (1995). "A new species of Mesopropithecus (Primates, Palaeopropithecidae) from Northern Madagascar". International Journal of Primatology. 15 (5): 653–682. doi:10.1007/BF02735287. S2CID 21431569.

- ^ a b c Godfrey & Jungers 2003, 페이지 1247–1252

- ^ a b c d e Godfrey, L.R.; Jungers, W.L. (2003a). "The extinct sloth lemurs of Madagascar" (PDF). Evolutionary Anthropology. 12 (6): 252–263. doi:10.1002/evan.10123. S2CID 4834725.

- ^ 보로 1988, 페이지 76

- ^ 보로 1988, 페이지 66

- ^ a b c d e f g Sussman 2003, 페이지 107–148

- ^ a b c d e f g h Mittermeier 외 2006, 페이지 37–51

- ^ a b c d e f Godfrey, L.R.; Semprebon, G.M.; Jungers, W.L.; Sutherland, M.R.; Simons, E.L.; Solounias, N. (2004). "Dental use wear in extinct lemurs: evidence of diet and niche differentiation" (PDF). Journal of Human Evolution. 47 (3): 145–169. doi:10.1016/j.jhevol.2004.06.003. PMID 15337413. Archived from the original (PDF) on 2012-03-30. Retrieved 2010-08-24.

- ^ a b c d e f g h i j k l 고드프리 외 1997, 페이지 218–256

- ^ Lamberton, C. (1936). "Nouveaux lémuriens fossiles du groupe des Propithèques et l'intérêt de leur découverte" [New fossil lemurs of the group Propithecus and the significance of their discovery]. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. 2 (in French). 8: 370–373.

- ^ 보로 1988, 페이지 43

- ^ 보로 1988, 23페이지

- ^ 보로 1988, 페이지 33

- ^ 보로 1988 페이지 58

- ^ a b c 시몬스 1997, 페이지 142-166

- ^ Jungers, W.L.; Godfrey, L.R.; Simons, E.L.; Chatrath, P.S.; Williamson, J.R. (1997). "Phalangeal curvature and positional behavior in extinct sloth lemurs (Primates, Palaeopropithecidae)". Proceedings of the National Academy of Sciences. 94 (1): 11998–12001. Bibcode:1997PNAS...9411998J. doi:10.1073/pnas.94.22.11998. PMC 23681. PMID 11038588.

- ^ a b Shapiro, L.J.; Seiffert, C.V.M.; Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Simons, E.L.; Randria, G.F.N. (2005). "Morphometric analysis of lumbar vertebrae in extinct Malagasy strepsirrhines" (PDF). American Journal of Physical Anthropology. 128 (4): 823–839. doi:10.1002/ajpa.20122. PMID 16110476. Archived from the original (PDF) on 2011-06-12.

- ^ Horvath, J.; Weisrock, D.W.; Embry, S.L.; Fiorentino, I.; Balhoff, J.P.; Kappeler, P.; Wray, G.A.; Willard, H.F.; Yoder, A.D. (2008). "Development and application of a phylogenomic toolkit: Resolving the evolutionary history of Madagascar's lemurs" (PDF). Genome Research. 18 (3): 489–499. doi:10.1101/gr.7265208. PMC 2259113. PMID 18245770.

- ^ Orlando, L.; Calvignac, S.; Schnebelen, C.; Douady, C.J.; Godfrey, L.R.; Hänni, C. (2008). "DNA from extinct giant lemurs links archaeolemurids to extant indriids". BMC Evolutionary Biology. 8 (1): 121. doi:10.1186/1471-2148-8-121. PMC 2386821. PMID 18442367.

- ^ 앙켈-시몬스 2007, 페이지 253–257

- ^ Godfrey, Jungers & Schwartz 2006, 페이지 41–64

- ^ 앙켈-시몬스 2007, 페이지 49-53

- ^ Hamrick, M.W.; Simons, E.L.; Jungers, W.L. (2000). "New wrist bones of the Malagasy giant subfossil lemurs". Journal of Human Evolution. 38 (5): 635–650. doi:10.1006/jhev.1999.0372. PMID 10799257.

- ^ a b Burney, D.A.; Burney, L.P.; Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Goodman, S.M.; Wright, H.T.; Jull, A.J.T. (2004). "A chronology for late prehistoric Madagascar". Journal of Human Evolution. 47 (1–2): 25–63. doi:10.1016/j.jhevol.2004.05.005. PMID 15288523.

- 인용된 책들

- Ankel-Simons, F. (2007). Primate Anatomy (3rd ed.). Academic Press. ISBN 978-0-12-372576-9.

- Borror, D.J. (1988). Dictionary of Word Roots and Combining Forms. Mayfield Publishing Company. ISBN 978-0-87484-053-7. (주: 이 책은 1960년에 처음 출판되었다.)

- Goodman, S.M.; Benstead, J.P., eds. (2003). The Natural History of Madagascar. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-30306-2.

- Godfrey, L.R.; Jungers, W.L. (2003). Subfossil Lemurs. pp. 1247–1252.

- Goodman, S.M.; Patterson, B.D., eds. (1997). Natural Change and Human Impact in Madagascar. Smithsonian Institution Press. ISBN 978-1-56098-682-9.

- Simons, E.L. (1997). Chapter 6: Lemurs: Old and New. pp. 142–166.

- Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Reed, K.E.; Simons, E.L.; Chatrath, P.S. (1997). Chapter 8: Subfossil Lemurs. pp. 218–256.

- Gould, L.; Sauther, M.L., eds. (2006). Lemurs: Ecology and Adaptation. Springer. ISBN 978-0-387-34585-7.

- Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Schwartz, G.T. (2006). Chapter 3: Ecology and Extinction of Madagascar's Subfossil Lemurs. pp. 41–64.

- Hartwig, Walter Carl (2002). Hartwig, W.C. (ed.). The Primate Fossil Record. The Primate Fossil Record. Cambridge University Press. p. 544. Bibcode:2002prfr.book.....H. ISBN 978-0-521-66315-1.

- Godfrey, L.R.; Jungers, W.L. (2002). Chapter 7: Quaternary fossil lemurs. pp. 108–110.

- McKenna, M.C.; Bell, S.K. (1997). Classification of Mammals: Above the Species Level. Columbia University Press. p. 336. ISBN 978-0-231-11013-6.

- Mittermeier, R.A.; Konstant, W.R.; Hawkins, F.; Louis, E.E.; et al. (2006). Lemurs of Madagascar. Illustrated by S.D. Nash (2nd ed.). Conservation International. ISBN 1-881173-88-7. OCLC 883321520.

- Mittermeier, R.A.; Tattersall, I.; Konstant, W.R.; Meyers, D.M.; Mast, R.B. (1994). Lemurs of Madagascar. Illustrated by S.D. Nash (1st ed.). Conservation International. ISBN 1-881173-08-9. OCLC 32480729.

- Nowak, R.M. (1999). Walker's Mammals of the World (6th ed.). Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-5789-8.

- Sussman, R.W. (2003). Primate Ecology and Social Structure. Pearson Custom Publishing. ISBN 978-0-536-74363-3.

- Werdelin, L.; Sanders, W.J., eds. (2010). Cenozoic Mammals of Africa. University of California Press. ISBN 978-0-520-25721-4.

- Godfrey, L.R.; Jungers, W.L.; Burney, D.A. (2010). Chapter 21: Subfossil Lemurs of Madagascar.