비코드 톤

Nonchord tone

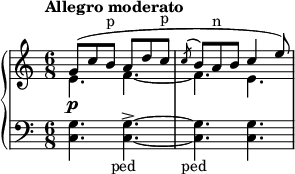

비코드 톤(NCT), 비하모니 톤 또는 장식적인 톤은 음악이나 곡의 음으로, 고조파 프레임워크에 의해 설정된 묵시적이거나 표현된 화음의 일부가 아니다. 대조적으로, 화음 톤은 기능 화음의 일부인 음이다( 참조: 계수(코드). 비음향은 고전음악의 일반적인 연습기간의 맥락에서 가장 자주 논의되지만, 서양 대중음악과 같은 다른 종류의 톤 음악을 분석하는 데도 사용될 수 있다.

비음향은 종종 악센트 비트의 불협화음이 발생하는지 또는 비음향 비트(또는 비트의 일부)에 따라 악센트 비음향과 비음향 비음으로 분류된다.

시간이 지남에 따라, 몇몇 음악 스타일은 일반적인 연습 스타일 외에 화음 타입을 동화시킨다. 이러한 화음에서 일반적으로 비음조로 간주될 수 있는 음은 단조 7번째 화음과 같이 화음으로 간주된다. 예를 들어, 1940년대 비밥 재즈에서는 7 C 코드로 연주되는 F♯이7(♯11) C로 분석된다면 코드 톤으로 간주될 것이다. 유럽 고전음악에서는 "선형/수직력의 변증법의 결과로서 시대마다 불협화음을 더 많이 사용함으로써 9번째, 11번째, 13번째 화음의 점진적인 정상화를 이루었다[분석과 이론에서]; 근본적 삼합체 이상의 각각의 비음향은 화음질량으로 동결되었다."[2]

이론

화음과 비음조는 화음으로 멤버십(또는 멤버십 부족)에 의해 정의된다: "화음을 구성하는 음을 화음이라고 하고, 다른 음을 비음음이라고 한다."[3] 그것들은 또한 그들이 소리를 내는 시간에 의해 정의된다: "Nonharmonic tone은 화음과 함께 울리지만 화음 투구는 아니다.[4] 예를 들어, 한 곡에서 발췌한 음이 C-major 화음을 내포하거나 사용하는 경우, C, E, G 음은 그 화음의 구성원이며, 그 당시 연주된 다른 음(예: F♯)은 비음순의 음이다. 그러한 음색은 동음이의 음악에서는 가장 명백하지만 적어도 대척적인 음악에서는 자주 발생한다.

Music in theory and Practice에 따르면, "대부분의 비조화음조는 불협화음이며 제2, 제4 또는 제7의 간격을 생성한다"[4]고 되어 있는데, 이는 기존의 방식대로 화음조로 분해하는 데 필요한 것이다. 만약 음이 다음 화음이 바뀔 때까지 해결되지 않으면, 대신 일곱 번째 화음이나 확장 화음을 만들 수 있다. 이론적으로 3음 화음으로, 동일한 기질에는 9개의 비음조가 있을 수 있지만, 실제로 비음조는 보통 우세한 키에 있다. 증강 및 감소된 간격도 불협화음으로 간주되며, 모든 비 고조파 음은 비 고조파 음의 경우를 제외하고 베이스 음에서 측정하거나 화음에서 가장 낮은 음을 울린다.[4]

일반적으로 3개의 투구 패턴으로 비조화음이 발생하며, 그 가운데 비조화음이 중심이다.[4]

비호르드 톤은 사용 방법에 따라 분류된다. 가장 중요한 구별은 그것들이 강한 박자에 발생하거나 약한 박자에 발생하며 따라서 억양이 있는 것이거나 비음향적인 것이거나 둘 중 하나이다.[4] 그들은 또한 접근과 출발의 방향과 그들이 발생하는 목소리나 목소리 그리고 그들이 포함하는 음의 수로 구별된다.

무첨가

기대.

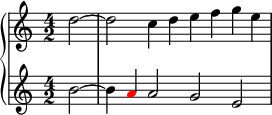

이 노트가 단계별로 접근한 후 그대로 유지되면 예상(ANT)이 발생한다. 이것은 기본적으로 일찍 연주된 두 번째 화음의 음이다. 아래 예에서, 바 1의 불협화음 B는 단계별로 접근하여 같은 음이 바 2의 화음 톤이 될 때 해결된다.

포타멘토는 르네상스 시대의 전조로, 오늘날에는 글리산도를 가리킨다.[5]

이웃어톤

인접음(NT) 또는 보조음(AUX)은 그 바로 위 또는 아래에 있는 현음(NT가 현음과 불협화음을 만드는 경우가 많음)에서 단계적으로 전달되어 동일한 현음으로 분해되는 비코드음이다.

실제와 분석에서 주변 음색은 주변 음색보다 낮거나 높음에 따라 구별되는 경우가 있다. 주변 화음보다 한 단계 높은 이웃 음조를 상부 이웃 음 또는 상부 보조 음이라고 하고, 주변 화음보다 한 단계 낮은 이웃 음은 하부 이웃 음 또는 하부 보조 음이라고 한다. 그러나, 하인리히 스헨커가 프리 컴포지션에서 사용한 것에 이어, 일부 저자들은 "이웃 노트"라는 용어를 메인 노트보다 반수 아래 낮은 이웃에게 예약하기도 한다.[6]

독일어 네벤노트(Nebennote)라는 용어는 주음표에서 단계별로 접근한 모든 비음조를 포함하여 다소 넓은 범주로 되어 있다.[6]

이스케이프 톤

이스케이프 톤(ET) 또는 에차페는 화음 톤에서 단계적으로 접근하여 화음 톤으로 되돌아가는 반대 방향의 스킵에 의해 해결되는 특정 유형의 미진동 이웃 톤이다.

패싱톤

전달음(PT) 또는 전달음(Passing note)은 그 위 또는 아래 한 걸음의 화음 톤에 의해 준비되고 다음 화음 톤에 대해 단계적으로 같은 방향으로 계속 진행함으로써 해결되는 비음(동일한 화음의 일부 또는 고조파 진행에서 다음 화음의 일부)이다.

두 개의 비호르드 톤이 분해능 이전에 있을 경우 그것들은 이중 변환 톤 또는 이중 변환 음이다.

악센트가 아닌 음색

패싱톤

두 개의 화음 사이에 앉아 그들 사이에 있는 음색.

이웃어톤

인접 음색은 노트(또는 코드 음)에서 위로 또는 아래로 이동한 다음 원래 음으로 다시 이동하는 것이다.[7]

현수 및 지연

더욱이 지금 이 목소리에 서스펜션을 도입하려고 노력하라, 지금 그 목소리에, 이 멜로디가 이 수단에 의해 얼마나 많은 우아함을 획득하는지 믿을 수 없기 때문이다. 그리고 특별한 기능이 있는 모든 음은 그에 따라 청각적으로 전달된다.

— Johann Joseph Fux (1725)[8]

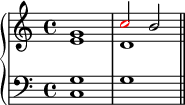

한 화음에서 다른 때 조화를 교대로 중단(SUS)(가끔은 syncope[9]이라고 표현했다.), 하지만 그 최초의 화음(준비)하나 이상의 노트 중 일시적으로 다가서거나 다시 두번째 화음( 대하여 그들은nonchord 말투가 서스펜션을 불렀다)에 머리를 숙이고 해결하기 전에 연주되고 연기된다.a 단계별 화음(해결) 전체 프로세스를 특정 비호드 톤뿐만 아니라 중단이라고 한다.

정지는 (1) 보류된 노트와 베이스 노트의 간격 및 (2) 분해능과 베이스 노트의 간격 등 두 개의 숫자로 더 자세히 설명할 수 있다. 가장 일반적인 서스펜션은 4–3 서스펜션, 7–6 서스펜션 또는 9–8 서스펜션이다. 9–8 정지를 제외하고, 숫자는 일반적으로 단순한 간격을 사용하는 것으로 언급되므로, 예를 들어, 만약 그 간격이 실제로 11/10(아래 첫 번째 예시)인 경우, 일반적으로 4-3 정지를 말한다. 베이스 노트가 정지된 경우, 베이스와 그것에 가장 불협화음인 부분 사이의 간격을 계산하여 종종 2-3의 정지를 초래한다.[10]

정지는 아래쪽으로 해결되어야 한다. 동점 노트가 서스펜션처럼 준비되었으나 위쪽으로 분해되면 지체라고 한다. 일반적인 지체에는 2-3과 7-8이 포함된다.

장식된 서스펜션이 일반적이며, 포텐토스 또는 이중 8음표로 구성되며, 두 번째는 낮은 이웃 음색이다.

일련의 중단은 대위법의 네 번째 종을 구성한다; 그 예는 아르칸젤로 코렐리의 크리스마스 콘체르토 2악장에서 찾을 수 있다.

아포기아투라

appoggiatura(APP)는 한 화음에서 건너뛰며 접근한 악센트 불완전한 이웃 음의 일종으로, 단계별로 다른 화음("화음 오버슈팅")으로 분해된다.

논하모닉 베이스

비하모닉 베이스 노트는 그들이 쓰여진 아래의 화음의 구성원이 아닌 베이스 노트다. 예로는 엘렉트라 화음을 들 수 있다.[11] 스트라빈스키의 시편 교향곡 제3악장에서 나온 비조화 베이스의 예.[12]

3개 이상의 노트 포함

변화음

변화음(CT)은 연속적으로 두 개의 비조화음이다. 코드 톤은 다른 비코드 톤으로 건너뛰는 비코드 톤으로 스텝을 밟으며, 이는 단계별로 코드 톤, 종종 동일한 코드 톤과 동일한 경우가 많다. 그것들은 가운데 음이 없거나 묵시적인 음을 가진 이웃 음색을 암시할 수 있다. 이중 이웃 음색 또는 이웃 집단이라고도 한다.[4]

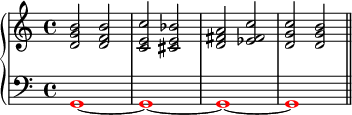

페달 포인트

비코드 톤의 또 다른 형태는 페달 포인트나 페달 톤(PD) 또는 노트인데, 거의 항상 강장제나 지배적인 음으로, 일련의 화음 변화를 통해 유지된다. 페달 지점은 거의 항상 가장 낮은 음성으로 되어 있지만(이 용어는 오르간 연주에서 유래한다), 높은 음성으로 되어 있을 수 있고, 그 다음엔 거꾸로 된 페달이라고 불릴 수도 있다. 또한 상음과 하의 사이에 있을 수 있는데, 이 경우 내적인 페달이라고 한다.

색소비조화음

색소비조화음(Chromatic nonharmonic tone)은 색소음(chromatic) 또는 키의 바깥쪽에 있는 비조화음(nonharmonic tone)으로 반단계 동작을 만든다 낭만주의 시대에 특히 색채 아포기아포케라스와 색채 변환음 사용이 증가했다.[13] 아래 예시는 프레데릭 쇼팽의 전주곡 21번 op. 28번 첫 4개 척도에서 색조 비조화음(빨간색)을 나타낸다.[13]

참고 항목

참조

- ^ 코스트카 & 페인(2004년), 페이지 189.

- ^ "Debusy와 Tonality의 위기" 72페이지 작성자: 롤랑 나데우 음악 교육자 저널, 제66권, 제1권, (79년 9월), 페이지 69–73. 출판사: MENC: 전국 음악 교육 협회

- ^ 크로펠, 밥(1993) 멜베이 크리에이티브 키보드의 피아노 코드 디럭스 백과사전: 코드와 사용법에 대한 완전한 연구, 8페이지. ISBN978-0-87166-579-9 독창성을 강조하다.

- ^ a b c d e f 벤워드 & 세이커(2003년). 음악: 이론과 실천에서, Vol. 나, 92쪽 제7판. ISBN 978-0-07-294262-0.

- ^ Benward, Bruce; Saker, Marilyn Nadine (2009). Music in Theory and Practice. Vol. II (8th ed.). p. 8. ISBN 978-0-07-310188-0.

- ^ a b Drabkin, William (2001). "Non-harmonic note". In Sadie, Stanley; Tyrrell, John (eds.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2nd ed.). London: Macmillan.

- ^ "Nonharmonic Tones".

- ^ 포르테(1979), 페이지 304.[incomplete short citation]

- ^ 조나스(1982년), 페이지 96.[incomplete short citation]

- ^ 코스트카 & 페인 2004년 페이지 172.

- ^ 로렌스 크레이머 "핀데시어 판타지: "Elektra, Degeneration and Sexual Science", Cambridge Opera Journal, vol. 5, no. 2 (1993년 7월), 페이지 141–165.

- ^ 안드리센, 루이 & 쇤베르거, 엘머(2006) 아폴로니아 시계공: 스트라빈스키에. 암스테르담 대학 출판부. ISBN 9789053568569.

- ^ a b 벤워드 & 세이커(2009), 페이지 217–218

원천

- Kostka, Stefan; Payne, Dorothy (2004). Tonal Harmony (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. ISBN 0072852607. OCLC 51613969.

외부 링크

Wikimedia Commons의 Nonchord 톤과 관련된 미디어

Wikimedia Commons의 Nonchord 톤과 관련된 미디어

![{

\new PianoStaff <<

\new Staff <<

\new Voice \relative c'' {

\tempo "Cantabile"

\clef treble \key bes \major \time 3/4

\override DynamicLineSpanner.staff-padding = #2.5

f2.\p( d2 \acciaccatura { f8 } es4 d2. g,2.)

}

>>

\new Staff <<

\new Voice \relative c {

\clef bass \key bes \major \time 3/4

\override NoteHead.color = #red \hide Stem s4 e8 s4.

s4 e8 s4.

s4 fis8 b s4

s4 fis8 b s4

}

\new Voice \relative c, {

\clef bass \key bes \major \time 3/4

bes8\<\sustainOn_[ f''^( <e g>\sustainOff <es a> <d bes'> <c c'>]\!

bes8\<\sustainOn_[) <f' d'>^( <e g>\sustainOff <es a> <d bes'> bes]\!

es,8\<\sustainOn_[) g'^( <fis a>\sustainOff <f b> <es c'> <d d'>]\!

c8\<\sustainOn_[) <g' es'>^( <fis a>\sustainOff <f b> <es c'> <c es'>])\!

}

>>

>> }](http://upload.wikimedia.org/score/g/h/ghmwuyp8jnr7pi43hfg7hmi9mviavun/ghmwuyp8.png)